2. 河南师范大学 旅游学院, 新乡 453007;

3. 湖南城市学院 建筑与城市规划学院, 益阳 413000

2. College of Tourism, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China;

3. School of Architecture and Urban Planning, Hunan City University, Yiyang 413000, China

黄土高原神秘、特别且重要。它记载着世界地质史上最晚近的一个地质时代——第四纪300万年间的地质史与环境史[1],是中华民族的重要发祥地之一。窑洞聚落则是黄土高原最典型的传统乡村聚落形态,它具有悠久的历史、深厚的精神文化内涵以及独特的文化景观特征,是中国农耕文明的重要文化基因宝库,在陕西关中的渭北地区和陕北黄土高原丘陵沟壑区分布广泛。但在快速城镇化的冲击下,承载着中国优秀农耕文明积淀的陕西窑洞传统乡村聚落(以下简称“窑洞聚落”,并特指陕西窑洞传统乡村聚落)正遭受着不同程度的破坏,相当一部分窑洞聚落面临着废弃甚至消失的危机,保护与发展状况堪忧。传统聚落包括古村、古镇和古城,并以古村古镇为主体[2]。本研究以传统聚落中的“古村”为研究范畴,以陕西具有窑洞民居特征的国家级传统村落为研究对象,开展窑洞聚落景观基因组图谱研究,对窑洞聚落景观各要素之间的关系与特征进行科学探索,为其保护和发展提供新的路径。

刘沛林、胡最等学者对传统聚落景观基因进行了持续研究,形成了景观基因理论的基本框架,为从景观基因视角开展传统聚落景观研究奠定了坚实基础。宏观层面,其最先提出中国传统聚落景观基因的图谱构建方法及其应用[2, 3],分析了图谱特征并进一步阐明了传统聚落景观基因、景观基因组和景观基因组图谱之间的相互关系[4];中观层面,探讨了景观基因的完整性[5]以及基于景观基因图谱的文化景观区系划分[6]等;微观层面,提出了传统聚落景观基因的识别和提取方法[7, 8]及信息单元的表达机制[9],并分析了湖南[10]以及客家[11]传统聚落景观基因的地域空间特征。在传统聚落景观基因组图谱研究方面,刘沛林等构建了单个传统聚落景观基因组层次的空间序列图谱及特定研究区层次的排列模式图谱和空间格局图谱三类图谱;王兴中等的研究则深入到地域文化景观各类型,构建了地理风水文化和聚落文化遗产两大类景观基因图谱[12];翟洲燕等则结合上述研究,通过识别与提取传统村落文化遗产景观基因[13],构建了遗传信息图谱、空间序列图谱、分布模式图谱和地理格局图谱四类传统村落文化遗产景观基因组图谱[14],其研究偏向于遗产性景观。上述研究中均未涉及传统聚落典型民居院落图谱的构建和民居院落模式的提取。可见,既有研究构建的传统聚落景观基因组图谱体系并不完善。其他相关研究大多是基于景观基因理论以外对黄土沟壑区聚落[15-17]、文化变异[18]、陕西文化景观[19]、陕西文化区划及其机制[20]等方面的研究。

有鉴于此,开展窑洞聚落景观基因组图谱构建研究具有必要性和迫切性:①完善既有研究的缺失和不足。目前尚无针对“窑洞聚落”这一特定聚落景观类型的图谱构建研究,且既有研究所构建的图谱体系对其并不完全适用。②通过图谱构建,厘清窑洞聚落的总体空间格局特征、院落模式的空间特征与分异规律、排列模式的基本形态,对窑洞聚落景观的地域文化特征及内涵进行科学解释,为窑洞聚落的保护与振兴提供科学依据和技术支撑。③窑洞聚落是陕西独特的民风、民俗等地域文化的重要载体,抢救式的提取构建其景观基因图谱信息,对避免窑洞聚落景观基因流失和景观消亡具有重要意义。④为后续相关研究奠定坚实基础。传统聚落景观基因组图谱构建为提取传统聚落的地域文化特质[14]、从景观基因视角划分区域传统聚落景观类型[6]、修复“景观基因信息链”及在此基础上再现单个传统聚落历史文化景观的全面结构[12]提供科学依据和基础。

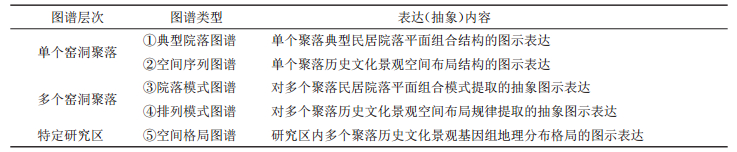

2 窑洞聚落景观基因组图谱构建的基础与流程 2.1 窑洞聚落景观基因组图谱体系及构建流程基于已有研究,结合窑洞聚落景观特征,本研究按照“单个窑洞聚落+多个窑洞聚落+特定研究区”三个层次,分别构建窑洞聚落的“典型院落图谱、空间序列图谱、院落模式图谱、排列模式图谱和空间格局图谱”五种类型图谱体系(具体见表 1)。传统民居是最具地域文化代表性的乡村聚落景观要素之一[3],它具有独特的建筑风格和空间布局特征,是构成传统乡村聚落景观的物质主体。故本研究增加单聚落的典型院落图谱和多聚落的院落模式图谱,与空间序列图谱、排列模式图谱和空间格局图谱形成良好互补,更准确地表达窑洞聚落景观基因组从平面到立体、从微观到宏观的整体景观意象。

| 表 1 窑洞聚落景观基因组图谱体系构建 Tab.1 The System of Traditional Rural Cave Dwelling Settlements Landscape Genome Maps |

其中,单个窑洞聚落图谱层次包括典型院落图谱和空间序列图谱,这两者是针对单个具体聚落而言的,图谱平面特征也更有细节且不甚规整,表达单体聚落景观特征。多个窑洞聚落图谱层次包括院落模式图谱和排列模式图谱,这两者是抽象的,图谱平面特征也更标准化、规整化,能够准确表达窑洞聚落群系景观基因组空间组合的主要特征。对31个窑洞聚落的典型院落图谱、空间序列图谱进行抽象、分类提取,分别得到院落模式图谱和排列模式图谱,前两者与后两者是具体与抽象、下层次与上层次图谱的关系,当然也存在一定的包含关系。而特定研究区层次则构建空间格局图谱,表达研究区内不同窑洞聚落景观基因组的总体地理空间格局。

窑洞聚落景观基因组图谱构建主要分为以下步骤:①在实地调研及获取资料基础上,识别提取各窑洞聚落景观基因,并构建其典型院落图谱和空间序列图谱;②分析比对各窑洞聚落的典型院落图谱、空间序列图谱,进行模式提取,并划分类别,得出窑洞聚落景观基因组院落模式、排列模式图谱;③基于研究对象的宏观地理空间分布,得出窑洞聚落景观基因组空间格局图谱;④分析各景观基因组图谱的基本特征,并对图谱构建进行理论升华,作为后续研究的基础。图谱构建均通过ArcGIS、AutoCAD与Photoshop等软件协同操作实现。

2.2 窑洞聚落概况及数据来源陕西省地处105°29′—111°15′E和31°42′—39°35′N之间,幅员南北长、东西窄,全省总面积约20.60万km2[21],与山西、湖北等8个省级行政单位接壤。陕西历史悠久,文化灿烂,是中华民族和中华文明的重要发祥地之一,曾先后有包括周秦汉唐在内的14个王朝在境内建都,中华民族也正是从此走向了大统一的格局。陕西的自然地貌分为北部的长城沿线风沙滩地区、黄土高原丘陵沟壑区,中部的关中盆地区,南部的秦岭山地区、汉江低山丘陵盆地区以及大巴山区[21]。窑洞聚落主要分布在关中盆地向黄土高原过渡的渭北旱塬区以及陕北地区的黄土高原丘陵沟壑区。这一区域独特的自然环境及其分布的塬、梁、峁等特殊地形地貌[22],孕育了窑洞聚落这一独特的民居聚落形态。

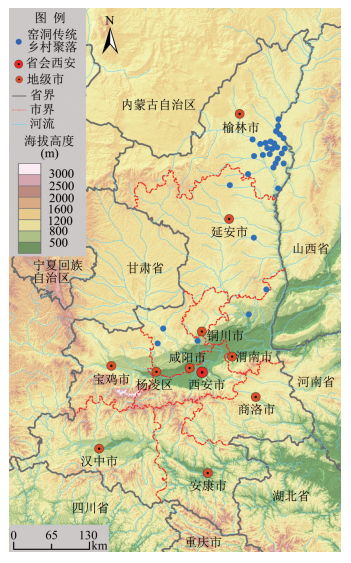

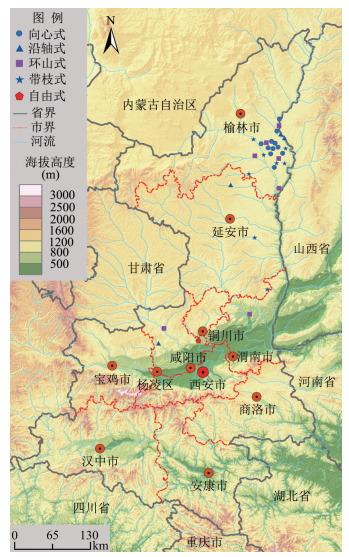

本研究从前四批中国传统村落中,选取陕西具有窑洞民居特征的31个传统村落作为研究对象,分布情况详见图 1。2017年10月至2018年5月,研究团队对所选取的窑洞聚落逐一进行了实地调研,收集了大量相关文字资料及数据资料,包括每一个窑洞聚落的《中国传统村落档案》、《传统村落调查登记表》、《传统村落保护与发展规划》、最新遥感影像数据等。在大量、广泛收集相关资料的基础上,结合《陕西古村落(一)》 [23]、《陕西古村落(二)》 [24]、《黄土高原的村庄》 [25]、《中国名城——榆林》 [26]、《陕北民间文化广记》 [27]、《中国窑洞》 [28]、《北方民居》 [29]等书籍、文献资料,共同作为窑洞聚落景观基因组图谱构建和特征分析的基础数据。

|

图 1 陕西窑洞传统乡村聚落分布图 Fig.1 The Distribution of Shaanxi Traditional Rural Cave Dwelling Settlements |

从分布在陕西渭北至陕北广阔区域里的31个窑洞聚落中,本研究选取陕北地区最为典型、最具地域特色的窑洞聚落——陕西省榆林市米脂县杨家沟村为例,构建单个窑洞聚落典型院落图谱及其空间序列图谱。据《陕西省米脂县杨家沟马氏家族志》记载,马氏家族自明朝万历年间在杨家沟附近定居发展。经过几代封建地主建设,杨家沟发展成为了地主庄园窑洞聚落;民国初经留学归来的族人马醒民优化,融入了西方建筑、日本建筑的特征;中共中央转战陕北时期的驻扎,又为其注入了红色革命基因。因此,杨家沟窑洞聚落融合了陕北传统窑洞民居基因、西式、日式建筑景观基因及红色革命基因,堪称中华民族窑洞民居聚落的瑰宝和窑洞民居发展演变的活化石[23]。

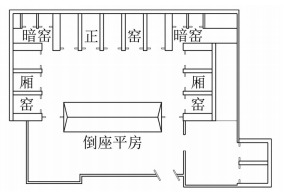

3.1.1 杨家沟窑洞聚落典型院落图谱从实地调研及相关资料可以看出,杨家沟窑洞民居院落形式较为丰富,多孔联排式院落、窑洞式四合院、薄壳式[30]窑洞都有。通过综合分析杨家沟窑洞传统民居特征,按照传统聚落图谱构建的“总体优势性”原则[3],厢窑式四合院占杨家沟窑洞民居数量的最大比例,故选其典型代表— “十二月会议旧址”,构建杨家沟窑洞聚落典型院落图谱(图 2)。十二月会议旧址为马氏正院(旧院),建于晚清时期,至今保存完整,为靠崖式砖石箍窑。1947年12月25日至28日,中共中央在这里召开了著名的“十二月会议”。

|

图 2 杨家沟窑洞聚落典型院落图谱 Fig.2 The Typical Courtyard Pattern Map of the Yangjiagou Traditional Rural Cave Dwelling Settlement |

该院落为杨家沟最典型的“明五暗四六厢窑,倒座厦房垂花门” [23]两进式四合院。院落整体大致坐北朝南,五孔正窑面南而居,东西两侧各三孔厢窑相向布置;院落中间一排三间硬山坡屋顶青瓦平房朝北倒座,与五孔正窑相向而立,平房两侧各一个圆形过门(称为“垂花门”或“圆月门”),与外面院墙构成两进院落;五孔正窑两侧各两孔暗窑,暗窑、正窑、厢窑结合处围合成两个对称“耳形”暗院。该院落融合了四合院、窑洞、平房等多种民居景观基因,是陕北最为典型的窑洞民居院落之一。

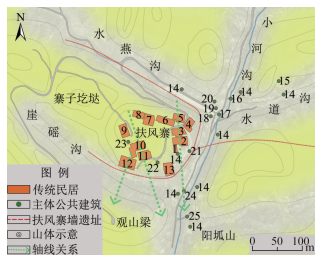

3.1.2 杨家沟窑洞聚落空间序列图谱杨家沟窑洞聚落传承了陕北窑洞民居聚落靠山而居、沿山而布的基本特征,与黄土沟壑融为一体,成为山体的延续,其选址、理水、削崖都呈现出独特性[28]。杨家沟窑洞聚落景观基因组总体空间布局特征为:扶风寨山体走势为西北至东南向,山体外围修筑了防御的寨墙、炮台等设施;马氏地主庄园院落总体位于扶风寨山体东南的阳面上,依山就势,建于半山腰至山顶,普通村民院落则位于沟底位置;黑虎灵官庙、娘娘庙等主体性公共建筑位于周围山头的半山腰或者山顶,戏台、牌楼、古井、古桥等历史文化元素则位于沟底的路边,为陕北黄土沟壑区聚落的典型布局模式;周围三条沟(崖磘沟、水燕沟、小河沟)、三座山(寨子圪垯、观山梁、阳坬山)对扶风寨呈拱卫之势,涧水环绕,呈现出“上寨下村、村寨结合、三沟环绕”的总体空间序列特征(见图 3)。

|

图 3 杨家沟窑洞聚落空间序列图谱 Fig.3 The Spatial Sequence Map of the Yangjiagou Traditional Rural Cave Dwelling Settlement 注:1.中央机关灶房;2.供销科旧址;3.保卫处旧址;4.公安处旧址;5.中央战地医院旧址;6.通讯班旧址;7.中央情报局旧址;8.西北局旧址;9.转战陕北纪念馆;10.任弼时、张闻天旧居;11.十二月会议旧址;12.毛主席旧居(新院);13.陕西省委旧址;14.古井;15.黑虎灵官庙;16.北桥;17.老议事台;18.老戏台;19.村委会;20.娘娘庙;21.炮台;22.观星台;23.劳动人民翻身纪念碑;24.牌楼遗址;25.南桥 |

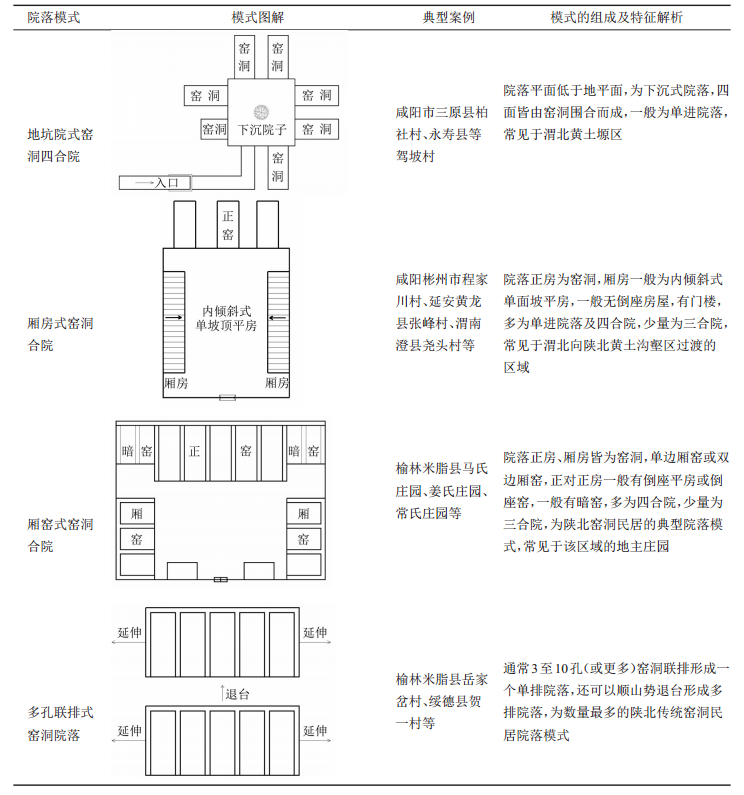

在所选取的每一个窑洞聚落构建的典型院落图谱基础上进行抽象分类,提取出窑洞聚落的四种主要院落模式图谱:地坑院式窑洞四合院、厢房式窑洞合院、厢窑式窑洞合院、多孔联排式窑洞院落,然后对每一种院落模式进行相应的图解和特征解析,详见表 2。

| 表 2 窑洞聚落景观基因组院落模式图谱及解析 Tab.2 Courtyard Patterns Maps and Analysis of Traditional Rural Cave Dwelling Settlements Landscape Genome |

窑洞聚落院落模式图谱具有区别于其他聚落类型图谱的典型性、独特性和特定性特征,其主要特征为:①从渭北地坑院到渭北北部的厢房式窑洞合院,再到陕北的厢窑式窑洞合院及多孔联排式窑洞院落,院落模式从南到北的地域分异特征显著。在陕西,地坑院多见于渭北黄土塬区;而渭北北部的厢房式窑洞合院,受到了关中窄院四合院的深度影响,呈现出房窑结合的特征,这一区域呈东西线状分布的程家川村、张峰村、尧头村,为典型的厢房式窑洞聚落,并且这些聚落内同时分布着关中窄院和厢房式窑洞合院,呈现出明显的过渡性和分异性;随着渭北向陕北过渡,纬度、海拔逐渐升高,黄土层变厚,地貌变得沟壑纵横,窑洞聚落的院落形态也从地坑院、厢房式窑洞合院过渡到厢窑式窑洞合院。②厢房式和厢窑式窑洞合院的共同特征在于两者正房都是窑洞,但前者正房一般为一孔或三孔窑,而后者的正房一般为五孔窑;两者区别在于“厢房”,前者“厢房”为平房,后者“厢房”也为窑洞。陕北米脂马氏、姜氏、常氏三大地主庄园[31]主要院落的正院都不约而同地采用厢窑式窑洞四合院,足见其为陕北窑洞民居院落的最典型模式。③多孔联排式窑洞院落为数量最多的陕北传统窑洞民居院落模式,也有少量地主庄园采用此种院落模式,如绥德县贺一村党氏庄园。④地坑院、厢房式窑洞合院,一般为单进院落,而厢窑式窑洞合院常为多进院落;地坑院一般为四合院,厢房式和厢窑式窑洞合院多为四合院,也有少量三合院;多孔联排式窑洞院落一般为单排或者多排院落。⑤窑洞的造型、装饰也呈现出一定的分异特征。譬如,同样是独立箍窑,渭北的青砖箍窑窑脸较矮,通常用砖墙门窗填充拱形窑脸,顶部覆土也较薄,一般没有挑檐等装饰(如尧头村);过渡到陕北的砖石箍窑,窑脸变得高大起来,通常用嵌入式木门窗填充拱形窑脸,顶部覆土也变厚,一般有比较精致的挑檐,甚至有明柱抱厦等装饰构件(如泥河沟村、峪口村等)。但也有例外,如位于陕北腹地的子长县安定村,经过千年演变,其民居院落不是陕北典型的砖石箍窑,而是接近渭北地区的青砖箍窑,作为其典型院落的史家楼院,为厢房式窑洞合院,并非陕北典型的厢窑式窑洞合院。⑥窑洞院落注重主体院落建设,不注重院内外造园造景。除了渭北地坑院偏好在院落中间种一棵高大的灌木外,北方园林中常见的楼阁、馆、斋、舫、亭等要素[32]和花木造景等在窑洞院落中鲜见,这与陕北地区干燥的自然环境、经济水平等诸多因素有关。

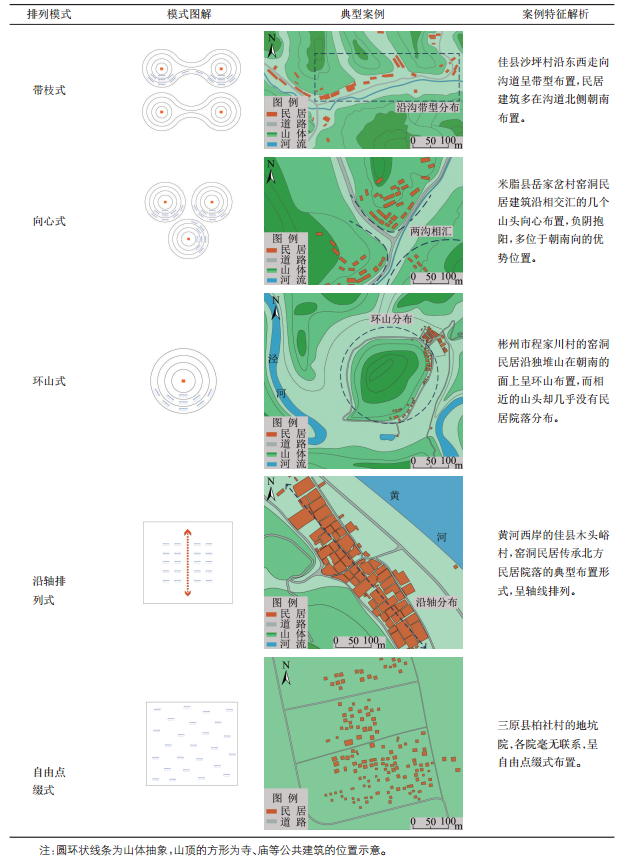

3.2.2 排列模式图谱及其特征对所选取的每一个窑洞聚落构建空间序列图谱,并在此基础上进行抽象分类,提取出窑洞聚落的主要排列模式图谱。按照文化生态学的普遍观点,自然环境诸要素对文化景观的形成起到了重要作用[33]。窑洞聚落的排列模式,从本质上讲,就是窑洞民居、主体性公共建筑等景观基因组与沟、塬、梁、峁等地形地貌的组合模式。因此,本研究在窑洞聚落排列模式中融入了地形地貌因素,主要因为:黄土沟壑区的沟、塬、梁、峁等地形地貌是窑洞聚落的依附对象和产生的环境基础,二者是相伴相生的,不能剥离;地形地貌因素对窑洞聚落排列模式的形成起到重要作用,并成为窑洞聚落景观基因组的一部分,特别是对靠崖窑和地坑院而言,“窑洞就是山体的一部分”。基于上述考虑,窑洞聚落主要分为五种排列模式:带枝式、向心式、环山式、沿轴排列式、自由点缀式。表 3对窑洞聚落五种排列模式进行了详细图解和特征解析。

| 表 3 窑洞聚落景观基因组排列模式图谱及解析 Tab.3 Arrangement Patterns Maps and Analysis of Traditional Rural Cave Dwelling Settlements Landscape Genome |

从窑洞聚落排列模式图谱来看,主要有以下特征:①由于窑洞聚落的特殊性和典型性,在排列模式中融入了地形地貌因素,有别于其他聚落类型的景观基因组排列模式。②五种排列模式的地域分异特征并不明显,但由于窑洞聚落主要分布于沟塬梁峁等特殊地形地貌环境中,故以带枝式、向心式、环山式为主要排列模式。带枝式窑洞聚落多分布于黄土梁与梁、梁与沟之间的东西走向沟道中,也有少量分布在南北走向或斜向沟道中,以带型发展为主,并多伴随“树枝式”枝状延伸;向心式较为常见,窑洞民居建筑沿相交汇的几条沟壑向心布局,交汇点往往成为布局中心,与其他类型聚落多以宗族祠堂、戏台等为中心布局不同;环山式则是向心式的演化形式,由于多种原因,窑洞民居在一个山头朝南的面上聚集,周围的山头则几乎没有民居分布。③沿轴排列式为黄河或其他水系冲击川道或塬上的砖石箍窑聚落以及个别地坑院落的排列模式,类似于北方平原地区的四合院组合,一般具有悠久历史发展轨迹的窑洞聚落采用此种排列模式。但由于窑洞聚落主要位于黄土沟壑区,故沿轴排列模式较少。④自由点缀式为部分地坑院和部分黄土沟壑区窑洞聚落的排列模式,在传统聚落中较少,无特殊规律。⑤地形地貌难以人工改变的区域,通常为前三种排列模式;地形地貌容易改造的区域,如平地、塬上的窑洞聚落,多为沿轴式排列。

3.3 研究区的空间格局图谱及其特征本研究的研究区为陕西渭北的旱塬区及陕北的黄土高原丘陵沟壑区,在这一区域外的陕西其他地区鲜见窑洞聚落分布。从总体空间格局(图 4)来看,所选取的31个窑洞聚落呈现以下特征:①在总体分布上,具有“点—线—面”的区域分布特征。它们一半以上分布于榆林东南部的米脂、绥德、佳县,在无定河以东、黄河以西、长城以南的区域呈“面”状分布;研究区中部的延安则较少,仅有三个窑洞聚落入选,呈“点”状分布;渭北旱塬地区呈现出东西走向的“线”状分布。②从空间聚集性来看,呈现明显的“向东聚拢”特征。在榆林东南部的黄河西岸区域形成主要聚集区,这一方面是受黄河水运、晋陕交汇区的影响,另一方面则是由于这一区域“煤矿”相对较少,开发较少,传统聚落得以幸存。③从过渡性和地域分异特征来看,院落模式具有明显的地域分异特征,从南到北呈现出“地坑院—房窑结合院落(厢房式窑洞合院)—纯窑洞院落(厢窑式及多孔联排式窑洞院落)”的分异规律。窑洞聚落排列模式则没有明显的地域分异规律。

|

图 4 窑洞聚落景观基因组空间格局图谱 Fig.4 The Spatial Patterns Map of Shaanxi Traditional Rural Cave Dwelling Settlements Landscape Genome |

窑洞聚落景观,是黄土高原上的独特人文景观,历史悠久、景观特质突出。但是,由于黄土高原较为艰苦的人居环境和近年来快速城镇化等多方面因素,导致窑洞院落空置、废弃现象愈发严重,窑洞聚落景观陷入空前的消亡危机之中。而对窑洞聚落进行景观基因组图谱构建研究,既能从理论层面探讨窑洞聚落景观的地域文化特征,又能从实践层面为其保护与利用提供科学依据。

事实上,除了窑洞聚落,图谱构建对传统乡村聚落景观保护与利用具有普遍意义。首先,通过图谱的图示表达方式,能够很好的揭示聚落景观的内涵、特征与规律,解译景观基因密码,并为景观基因信息的永久保存及区域景观识别系统构建等提供平台。其次,图谱构建对传统乡村聚落景观基因信息链修复具有重要作用。刘沛林[2]和王兴中[12]等学者阐释了景观基因信息链理论的基本观点,概括起来,就是用“基因元、基因形、基因链”三层次来表征传统聚落景观基因信息的主要结构,如果传统聚落景观发生变异,则三层次结构相应被破坏。而通过与图谱的综合比对,可以将被破坏的传统聚落景观基因结构修复到其历史时期的最完整形态。再次,基于图谱所提取的景观基因信息,采取旅游景观廊道构建、遗址地景观复原展示及其他保护与利用方式,最终达到保护与振兴传统乡村聚落的目的。

5 结论与讨论 5.1 结论(1)建立了窑洞聚落“三个层次、五种类型”的景观基因组图谱体系。提出窑洞聚落单聚落的典型院落图谱、空间序列图谱和多聚落的院落模式图谱、排列模式图谱,以及特定研究区的空间格局图谱,构建了窑洞聚落景观基因组专门的、完善的图谱体系。

(2)以杨家沟窑洞聚落为例,研究构建了单聚落的典型院落图谱和空间序列图谱,并在此基础上提取、构建了陕西31个典型窑洞聚落的院落模式、排列模式及其空间格局图谱。

(3)分析了窑洞聚落景观基因组图谱的基本特征,以此科学解释了窑洞聚落景观各要素的相互关系、基本特征与基本规律,并对图谱构建进行理论升华,探讨了图谱构建对传统乡村聚落保护与利用的主要作用,再次验证了建立窑洞聚落景观基因组图谱的必要性。

5.2 讨论从相关文献来看,学者们重点关注中国整体的传统聚落景观格局,并普遍认为传统民居是传统聚落景观地域文化特征的重要体现者,但目前学者们对区域层面的聚落景观基因研究较少,既有研究构建的景观基因图谱也未涉及传统民居院落模式的提取[2-14]。基于此,本研究在构建窑洞聚落景观基因组图谱时,重点提出并构建了窑洞聚落的院落模式图谱,准确地表达了窑洞民居院落组合的独特地域文化特征。特别是厢房式窑洞院落模式的提出,科学地阐释了渭北房窑过渡地带窑洞民居院落的特有组合规律及其典型特征。而在排列模式图谱中,本研究将黄土高原特有的地形地貌特征融入其中,准确地阐明了窑洞聚落作为生土型聚落,地形地貌是其聚落景观的一部分这一景观特质。图谱特征的分析,厘清了窑洞聚落景观基因组的基本规律及基本空间特征,为后续研究奠定了坚实基础。此外,窑洞聚落图谱构建,是结合陕西区域聚落景观特征开展的景观基因研究,对将景观基因研究从全国层面推向区域层面、形成更完善的研究体系亦具有一定理论意义。但本研究仍存在以下不足:

(1)本研究完成了对窑洞聚落景观基因组图谱的构建及其特征分析,重点在于图谱构建等实证分析研究,但由于篇幅所限及目前本团队的研究进展,图谱构建的理论探讨仍显不足,理论对话稍弱。

(2)窑洞聚落景观基因组图谱构建,是对窑洞聚落的抢救性保护工作之一,涉及面很广,本研究只是做了初步的基础研究。后续关于窑洞聚落景观基因信息链修复、区域景观识别系统构建、区域景观区划等方面的研究,将是本团队重点关注的内容。

| [1] |

刘景纯. 清代黄土高原地区城镇地理研究[M]. 北京: 中华书局, 2005: 1-3. [Liu Jingchun. Study on Urban Geography in the Loess Plateau Region of Qing Dynasty[M]. Beijing: The Chinese Book Bureau, 2005: 1-3.]

|

| [2] |

刘沛林.中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究[D].北京: 北京大学, 2011. [Liu Peilin. Construction and Application of Genetic Map of Traditional Chinese Settlements[D]. Beijing: Peking University, 2011.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10001-1011284507.htm

|

| [3] |

刘沛林. 家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 32-37. [Liu Peilin. Traditional Settlement Cultural Landscape Gene:A Precise Interpretation for Traditional Settlement Landscape Gene's Maps[M]. Beijing: The Commercial Press, 2014: 32-37.]

|

| [4] |

胡最, 刘沛林. 中国传统聚落景观基因组图谱特征[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1592-1605. [Hu Zui, Liu Peilin. The conceptual model and characterizations of landscape genome maps of traditional settlements in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1592-1605.] |

| [5] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 基于景观基因完整性理念的传统聚落保护与开发[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1731-1736. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Study on ancient village's protection and development which based on the concept of landscape-gene's integrity[J]. Economic Geography, 2009, 29(10): 1731-1736.] |

| [6] |

申秀英, 刘沛林, 邓运员, 等. 景观基因图谱——聚落文化景观区系研究的一种新视角[J]. 辽宁大学学报:哲学社会科学版, 2006, 34(3): 143-148. [Shen Xiuying, Liu Peilin, Deng Yunyuan, et al. Landscape gene atlas:A new angle to study the zoning of settlement culture landscape[J]. Journal of Liaoning University:Philosophy and Social Sciences, 2006, 34(3): 143-148.] |

| [7] |

胡最, 刘沛林, 邓运员, 等. 传统聚落景观基因的识别与提取方法研究[J]. 地理科学, 2015, 35(12): 1518-1524. [Hu Zui, Liu Peilin, Deng Yunyuan, et al. A novel method for identifying and separating landscape genes from traditional settlements[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(12): 1518-1524.] |

| [8] |

刘沛林. 古村落文化景观的基因表达与景观识别[J]. 衡阳师范学院学报(社会科学), 2003, 24(4): 1-8. [Liu Peilin. The gene expression and the sight identification of the ancient villages' cultural landscape[J]. Journal of Hengyang Normal University:Social Science, 2003, 24(4): 1-8.] |

| [9] |

胡最, 刘沛林, 申秀英, 等. 传统聚落景观基因信息单元表达机制[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(6): 96-101. [Hu Zui, Liu Peilin, Shen Xiuying, et al. Expression mechanism of landscape-gene information unit of traditional settlement[J]. Geography and Geo-information Science, 2010, 26(6): 96-101.] |

| [10] |

胡最, 刘沛林, 曹帅强. 湖南省传统聚落景观基因的空间特征[J]. 地理学报, 2013, 68(2): 219-231. [Hu Zui, Liu Peilin, Cao Shuaiqiang. Spatial pattern of landscape genes in traditional settlements of Hunan province[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(2): 219-231.] |

| [11] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 客家传统聚落景观基因识别及其地学视角的解析[J]. 人文地理, 2009, 24(6): 40-43. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Study on the identification of Hakka traditional village's landscape genes and analysis in the perspective of geography[J]. Human Geography, 2009, 24(6): 40-43. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2009.06.007] |

| [12] |

王兴中, 李胜超, 李亮, 等. 地域文化基因再现及人本观转基因空间控制理念[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 1-9. [Wang Xingzhong, Li Shengchao, Li Liang, et al. Regional cultural gene repetitions and the conception of humanism transgenosis space control[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2014.06.002] |

| [13] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 陕西传统村落文化遗产景观基因识别[J]. 地理科学进展, 2017, 36(9): 1067-1080. [Zhai Zhouyan, Li Tongsheng, Chang Fang, et al. Genes identification of cultural heritage landscape of Shaanxi traditional villages[J]. Progress in Geography, 2017, 36(9): 1067-1080.] |

| [14] |

翟洲燕, 常芳, 李同昇, 等. 陕西省传统村落文化遗产景观基因组图谱研究[J]. 地理与地理信息科学, 2018, 34(3): 87-94, 113. [Zhai Zhouyan, Chang Fang, Li Tongsheng, et al. Research on the cultural heritage landscape genome maps of traditional villages in Shaanxi province[J]. Geography and Geo-Information Science, 2018, 34(3): 87-94, 113. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2018.03.014] |

| [15] |

王林林, 路春燕. 陕北黄土丘陵沟壑区聚落分布及形成机制研究——以延安市安塞县为例[J]. 农业现代化研究, 2015, 36(5): 883-889. [Wang Linlin, Lu Chunyan. Distribution and formation mechanism of settlements in hilly and gully regions of Loess Plateau in north Shaanxi:A case study in Ansai county[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015, 36(5): 883-889.] |

| [16] |

惠怡安.陕北黄土丘陵沟壑区农村聚落发展及其优化研究[D].西安: 西北大学, 2010. [Hui Yi'an. Optimization Analysis on Development of Rural Settlement in the Region of Loess Hilly and Gully in Northern Area of Shaanxi Province[D]. Xi'an: Northwest University, 2010.]

|

| [17] |

曹凤丽.陕北黄土丘陵沟壑区农村聚落形制演变及其优化研究[D].西安: 西北大学, 2017. [Cao Fengli. The Rural Settlement Form Evolution and Optimization in the Region of Loess Hilly and Gully in Northern Area of Shaanxi[D]. Xi'an: Northwest University, 2017.] http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CMFD&filename=1017271274.nh

|

| [18] |

周霄, 雷汝林. 旅游文化变异机制的人类学透视[J]. 鄂州大学学报, 2004, 11(1): 90-92. [Zhou Xiao, Lei Rulin. Analysis of variation mechanism of tourism culture from the perspective of anthropology[J]. Journal of E'zhou University, 2004, 11(1): 90-92. DOI:10.3969/j.issn.1008-9004.2004.01.024] |

| [19] |

赵荣, 李同昇. 陕西文化景观研究[M]. 西安: 西北大学出版社, 1999: 195-210. [Zhao Rong, Li Tongsheng. The Study of Cultural Landscape of Shaanxi[M]. Xi'an: Northwest University Press, 1999: 195-210.]

|

| [20] |

张晓虹. 陕西文化区划及其机制分析[J]. 人文地理, 2000, 15(3): 17-21. [Zhang Xiaohong. Analysis of form reasons of Shaanxi cultural divisions[J]. Human Geography, 2000, 15(3): 17-21.] |

| [21] |

曹明明, 邱海军, 向远林, 等. 陕西地理[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 3-32. [Cao Mingming, Qiu Haijun, Xiang Yuanlin, et al. Shaanxi Geography[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 2018: 3-32.]

|

| [22] |

史念海. 黄土高原历史地理研究[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2001: 24-30. [Shi Nianhai. Historical Geography of the Loess Plateau[M]. Zhengzhou: The Yellow River Water Conservancy Press, 2001: 24-30.]

|

| [23] |

陕西省城乡规划设计研究院. 陕西古村落(一):记忆与乡愁[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 202-210. [Shaanxi Provincial Institute of Urban and Rural Planning and Design. Shaanxi Ancient Villages (Ⅰ):Memory and Nostalgia[M]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2015: 202-210.]

|

| [24] |

陕西省城乡规划设计研究院. 陕西古村落(二):记忆与乡愁[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 2-53. [Shaanxi Provincial Institute of Urban and Rural Planning and Design. Shaanxi Ancient Villages (Ⅱ):Memory and Nostalgia[M]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2015: 2-53.]

|

| [25] |

深尾叶子, 井口淳子, 栗原伸治.黄土高原的村庄: 声音.空间.社会[M].林琦, 译.北京: 民族出版社, 2007: 21-27. [Shenwei Yezi, Jingkou Chunzi, Liyuan Shenzhi. Villages on the Loess Plateau: Sound, Space and Society[M]. Lin Qi, trans. Beijing: National Press, 2007: 21-27.]

|

| [26] |

郭彦强, 王正云. 中国名城榆林[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2005: 82-147. [Guo Yanqiang, Wang Zhengyun. Yulin, a Famous City in China[M]. Xi'an: Shaanxi People's Publishing House, 2005: 82-147.]

|

| [27] |

王永胜. 陕北民间文化广记[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2009: 283-550. [Wang Yongsheng. The Folk Culture of Northern Shaanxi[M]. Xi'an: Shaanxi People's Publishing House, 2009: 283-550.]

|

| [28] |

侯继尧, 王军. 中国窑洞[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 1999: 8-10. [Hou Jiyao, Wang Jun. The Chinese Cave[M]. Zhengzhou: Henan Science and Technology Press, 1999: 8-10.]

|

| [29] |

贾珺, 罗德胤, 李秋香. 北方民居[M]. 北京: 清华大学出版社, 2010: 60-109. [Jia Jun, Luo Deyin, Li Qiuxiang. The Residences of Northern China[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2010: 60-109.]

|

| [30] |

米脂县志编纂委员会. 米脂县志[M]. 西安: 陕西人民出版社, 1993: 257-258. [The Compilation Committee of the Annals of Mizhi County. The Annals of Mizhi County[M]. Xi'an: Shaanxi People's Publishing House, 1993: 257-258.]

|

| [31] |

霍耀中, 刘沛林. 黄土高原聚落景观与乡土文化[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013: 7-17. [Huo Yaozhong, Liu Peilin. Settlement Landscape and Native Culture of the Loess Plateau[M]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2013: 7-17.]

|

| [32] |

贾珺. 北方私家园林[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 172-185. [Jia Jun. The Private Gardens of Northern China[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2013: 172-185.]

|

| [33] |

江金波. 论文化生态学的理论发展与新架构[J]. 人文地理, 2005, 20(4): 119-124. [Jiang Jinbo. Discussion on the theory framework of cultural ecology[J]. Human Geography, 2005, 20(4): 119-124. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2005.04.028] |