随着中国工业化、城镇化步伐的不断加快以及区域经济的可持续发展,城市群逐渐成为推进新型城镇化的主体形态,为提升城镇化发展质量以及促进未来城市群的良性发展,从空间结构视角对城市群演化进行探索和研究显得尤为必要。城市群空间结构作为城市群和城镇化发展的主要表现形式和物质载体,不仅可以反映城市群内部各城市之间的相互作用和关系,而且可以综合反映城市群的发展阶段与水平。城市群空间结构研究主要是站在空间角度对城市群发展的程度、阶段以及过程等进行判别与重建[1]。城市群作为一个相对完整的“集合体”和全新的国家参与全球竞争与国际分工的基本地域单元,它的发展不仅影响着国家的国际竞争力,而且对国家和区域经济持续稳定发展具有重大意义[2, 3]。位于沿海开放地区与中西部欠发达地区结合部的中原城市群,作为我国经济由东向西推进发展的过渡地带,对我国产业转移以及区域经济协调发展起着承东启西的重要保障作用,因此,及时掌握中原城市群发展现状、城市群空间扩展特征以及城市群空间结构,对城市群未来的可持续发展有着非常重要的现实意义,并可为城市群发展规划提供一定的理论参考。

近年来,相关学者对城市群空间结构的研究主要包括城市群空间结构形成机理、空间结构演变原因[4, 5]、探讨某种特定空间结构特征(物流空间结构、旅游空间结构、金融空间结构、生态空间结构)[6, 7]、探讨城市群空间结构优化路径、城市群空间结构经济测度、空间结构特征测度等[8, 9],采用的研究方法主要有:综合指数法、分形理论模型、社会网络分析、引力模型等[10, 11]。此外,随着城市化进程的不断加快以及遥感、地理信息系统等技术的快速发展,学者们对城市建成区的研究从传统的统计分析逐渐转变为以遥感为代表的多尺度、大范围时空分析[12, 13]。尽管有关城市群空间结构的研究并不少见,但主要集中在利用统计数据、以行政区为单元研究城镇体系空间结构分布、演变及优化等方面[14],利用夜间灯光影像对城市群内部空间结构、城市扩展度、聚散度等的定量研究较为少见。

美国军事气象卫星Defense Meteorological Satellite Program(DMSP)搭载的Operational Linescan System(OLS)传感器所装备的光学倍增管能够探测到城市灯光甚至小规模居民地、车流等发出的低强度灯光,使之明显区别于黑暗背景,故为大尺度的城市空间范围研究提供了一种新的数据手段[15]。此外,DMSP-OLS夜光影像与分辨率较高的Landsat TM/OLI等影像相比具有覆盖范围广、获取时间连续等优点,被广泛应用于城市空间扩展研究中[16-20]。2012年后,由美国国家航空航天局National Aeronautics and Space Administration(NASA)、美国国家海洋和大气管理局National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA)和美国空军共同研发的Suomi-NPP卫星搭载的Visible infrared Imaging Radiometer(VIIRS)传感器能够获取较DMSPOLS空间分辨率更高(约750 m×750 m),辐射分辨率(14bit)更强的夜间灯光数据[21],但由于其数据可获取年份较短,且与DMSP-OLS空间分辨率不一致等原因,不能满足城市群较长时间序列的分析需求,故本文仅采用1992— 2012年DMSP-OLS数据,在对中原城市群30个地级市建成区空间范围提取的基础上,以Landsat TM/ETM+遥感影像数据对建成区提取结果进行精度验证,引入重心迁移轨迹、城市扩展度和城市聚散度等指标,对中原城市群1992—2012年的空间结构特征进行了深入分析,并剖析其空间结构的演变过程,以期从空间视角展示中原城市群空间结构演进的特征,为空间结构优化提供科学依据。

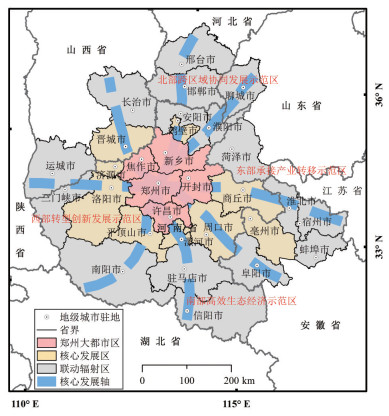

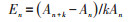

1 研究区概况国家发改委于2016年12月发布的《中原城市群发展规划》中明确提出中原城市群空间范围涵盖河南省18个地级市,以及河北省邯郸市、邢台市,山西省长治市、晋城市、运城市,安徽省宿州市、淮北市、阜阳市、亳州市、蚌埠市以及山东省聊城市、菏泽市等(图 1),本文即以此官方文件确定的范围作为研究区。城市群位于沿海开放地区与中西部地区的结合部,是我国经济由东向西梯次推进发展的中间地带,处于南北气候过渡地带和第二阶梯向第三阶梯的过渡地带。总面积28.7万km2,截至2017年底,总人口1.63亿人,生产总值67778.12亿元,其生产总值仅次于京津冀、长三角、珠三角3大国家级城市群,为中国经济第四增长极,是中部地区承接发达国家及我国东部地区产业转移、西部地区资源输出的枢纽和核心区域,并将成为参与国内外竞争、促进中部崛起、辐射带动中西部地区发展的核心增长极。目前,也是我国人口密度最大的区域之一。近年来,各城市扩展迅速,经济联系日益紧密。本文结合中原城市群规划中确定的“一核四轴四区”网络化空间布局展开分析。

|

图 1 研究区范围 Fig.1 The Extent of Zhongyuan Urban Agglomeration |

本文所采用的6期DMSP-OLS夜间灯光数据(F101992、F121996、F142000/F152000、F152004/ F162004、F162008、F182012)均来源于美国国家海洋与大气管理局下属的国家地理数据中心(https://ngdc.noaa.gov/eog/download.html)。空间分辨率为30″,在赤道处约等于1 km,辐射分辨率为6 bit,该数据已消除了云、渔船火光等偶然噪声,是稳定灯光平均数据,灰度值在0—63之间。Landsat/TM、ETM+遥感影像空间分辨率为30 m,均来自于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)。三级土地覆盖数据产品MCD12Q1,分辨率为500 m,来自于NASA官网(https://www.nasa.gov/goddard)。中国市级、县级行政区划以及中国县级城市驻地等矢量数据均来源于国家基础地理信息中心(http://ngcc.sbsm.gov.cn/)1:100万全国基础地理数据库。

2.2 数据预处理为了便于数据后期的属性计算,首先将所使用数据的投影均转换为以WGS-84为基准的Albers等积投影,并将DMSP-OLS夜间灯光遥感影像分辨率重采样为1000 m,然后利用中原城市群边界矢量数据分别对每期夜间灯光影像数据进行裁剪,从而获得1992—2012年中原城市群的影像数据。

1992—2012年的DMSP-OLS(Version4)夜间灯光数据获取自6个不同卫星(F10、F12、F14、F15、F16、F18),由于不同卫星传感器在获取影像时并未进行星上辐射校正[22],故不同卫星传感器获取的同年度的影像之间存在影像中的亮值像元的DN值总和不相等以及影像间相同位置的亮值像元DN值不相等问题。此外,由于卫星传感器在获取数据的过程中会受到多种因素的影响,因此,同一个卫星传感器获取的连续不同年度的影像间相同位置的亮值像元DN值之间存在异常波动,以上问题导致多传感器获取的不同年度的影像间缺乏连续性和可比性,为提高多传感器获取的不同年度的影像间的连续性和可比性,须对数据进行相互校正[20],由于本文研究区域较小,故将全部栅格像元加以校正。

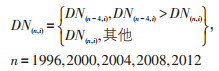

2.2.1 多传感器同年度影像数据DN值校正本文所选用的DMSP-OLS影像数据中,2000年、2004年分别来自F14和F15、F15和F16不同的卫星传感器,为充分利用两个传感器独立获取的同年度的夜间灯光影像,需对同年度两个传感器稳定亮值像元影像的DN值进行校正,计算式为[23]:

|

(1) |

式中:DN(n, i)a、DN(n, i)b分别为校正前的第n年度两个不同传感器获取的i像元的DN值;DN(n, i)为校正后的第n年度i像元的DN值。

2.2.2 提取稳定亮值像元针对1992—2012年间夜间灯光影像数据中存在非稳定像元的问题,本文假设某一年度的非亮值像元在其前一期的数据中也应为非亮值像元,并假定获取的2012年DMSPOLS数据的亮值像元均为稳定亮值像元,将其与2008年的亮值像元进行求交运算,从而得到2008年的稳定亮值像元;再以2008年的稳定亮值像元为基准,提取出2004年的稳定亮值像元,以此类推,直至提取出1992年的稳定亮值像元。

2.2.3 提取伪不变特征区域作为校正区域前人多以意大利的西西里岛、日本的冲绳岛、黑龙江省的鸡西市等作为伪不变特征区域(pseudo invariant features,PIF)对DMSP-OLS夜间灯光数据进行校正[22, 24]。考虑到中原城市群不包括以上样本区域,校正参数应用到中原城市群时会产生误差,本文借鉴Wei等[20]对辽中地区DMSP-OLS时间序列夜间灯光影像连续性校正时的做法,认为完全开发和稳定的城市区域,没有明显的进一步发展和变化,满足稳定的夜间照明需求,可以作为PIFs。据此,以NASA官网提供的三级土地覆盖数据MCD12Q1(2001—2012年)为依据,经比较确定灰度值13为阈值,提取城市建成区。利用中原城市群矢量边界对每期数据分别进行掩膜,将各期城市建设用地数据进行相交运算,从而得到中原城市群2001—2012年建成区的不变区域,以此对1992—2012年夜间灯光数据稳定量值像元进行提取,并将其作为PIFs。

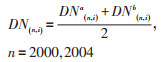

2.2.4 稳定亮值像元的DN值校正在完成以上数据的预处理之后,将1992—2012年的PIFs使用不同的拟合模型互相进行拟合回归,多次试验发现,以2000年的样本数据采用一元二次回归模型对其他年份数据进行拟合时,效果最理想,且R2均大于0.83,校正模型为:

|

(2) |

式中:Y为校正后的夜间灯光灰度值;x为校正前的夜间灯光灰度值;a、b、c是回归参数,由各期影像灰度值与2000年的影像灰度值拟合得到,各参数及决定系数R2如图 2所示。将图 2的校正参数和校正系数分别带入校正模型,实现对每期影像所有栅格像元的校正。

|

图 2 各期影像与2000年影像的拟合效果及其校正参数 Fig.2 The Effect of Fitting and Input Parameters |

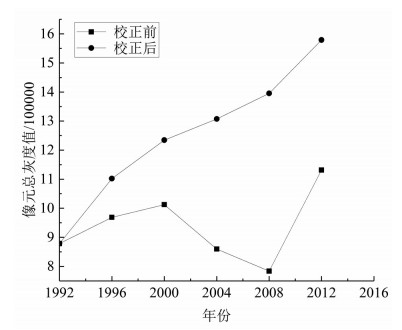

为实现时间序列影像之间的相对校正,本文采用学者们普遍的做法[20],即假设在1992—2012年期间,中原城市群内的城市建成区持续扩展,前一时期的灯光在后一时期不会消失或变暗,依据表达式(3)对1992—2012年每一期影像进行校正[25],从而得到校正后的各期影像。校正前后中原城市群的亮值像元总灰度值如图 3所示。

|

(3) |

|

图 3 校正前、后的像元总灰度值 Fig.3 Pixel Total Gray Value before and after Correction |

式中:DN(n, i)、DN(n - 4, i)分别表示对应第n年、n- 4年的DMSP-OLS影像在i像元上的灰度值。

3 研究方法 3.1 建成区提取利用DMSP-OLS夜间灯光数据提取城市建成区的关键是确定提取灰度阈值,目前常用的确定夜间灯光灰度阈值的方法有经验阈值法[26]、突变检测法[18]、统计数据比较法[16]、高分辨率遥感影像空间比较法[19]四种。舒松等[27]以上海市2000—2006年建成区提取为例分别从提取精度、数据依赖程度、提取方法的便利性等方面对以上4种方法的优缺点进行比较,最终得出突变检测法具有数据依赖性低、可实现性强以及精度较高等特点。考虑到统计数据的不确定性以及数据获取的滞后性,本文以突变检测法来提取建成区灰度阈值,由于前人已对此方法进行了详细论述,这里不再赘述。具体方法步骤见参考文献[18],提取过程基于MATLAB软件编程实现。

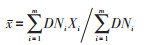

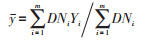

3.2 重心迁移由DMSP-OLS数据所提取的城市建成区是由不同灰度值所对应的像元构成的,城市重心作为描述城市空间分布最具有代表性的量算指标,可较好地体现城市分布的平均位置。本文利用ArcGIS软件中的MeanCenter工具来实现重心坐标的计算,当权重设置为建成区灰度值时,其结果为建成区重心;当权重为1时,即为城市群几何重心。表达式如下[28]:

|

(4) |

|

(5) |

式中:(x, y)为第i个像元的中心坐标;m为像元个数;DNi为第i个像元所对应的灰度值。

3.3 城市建成区扩张强度城市扩张强度被广泛用于城市扩张研究中,能够很好地反映城市建成区在不同时期的变化速度,表达式如下:

|

(6) |

式中:En为第n年建成区扩张指数;An + k为第n+k年建成区面积;An为第n年建成区面积;k为时间间隔,单位为年。

3.4 城市群扩展度指标为从不同方面对城市群的扩展现象进行描述,本文选取了密度(I)、发展分散度(CV)、多核心度(PC)、向心度(CT)4个指标[29]。

3.4.1 密度密度是使用最广泛的城市扩张指标,用来衡量城市周边郊区的扩展强度,本文以灰度值54为阈值将建成区划分为中心城区和建成区外围区,通过统计建成区外围的灯光平均亮度值来表征密度[29]。

3.4.2 发展分散度发展分散度用来表示城市发展趋势的集中和分散程度,值越大,表示城市群中的城市发展越集中,而城市扩展度越低。本文采用夜间灯光亮度值来进行计算,表达式为:

|

(7) |

式中:CV为城市群的发展分散度,m为城市群中的像元个数;DNi为第i个像元的灰度值,DNe为城市群的像元灰度平均值。

3.4.3 多核心度多核心度用来表示城市群扩展的程度,其值越大表示城市群的扩展程度越高。采用城市核心的数量和该区域面积的比值来计算城市群的多核心度。本文采用提取山顶点原理,使用ArcGIS中的焦点统计和栅格计算工具实现城市核心数量的提取。

3.4.4 向心度向心度表示的是城市群内的城市在多大程度上向城市的中心地区发展,其值越大,城市扩展度越低。可利用夜间灯光数据灰度值的梯度变化来表示,即:

|

(8) |

式中:Pj为像元值大于j的像元数所占城市群所有像元数的比例,DNmin为建成区灰度值最小值。

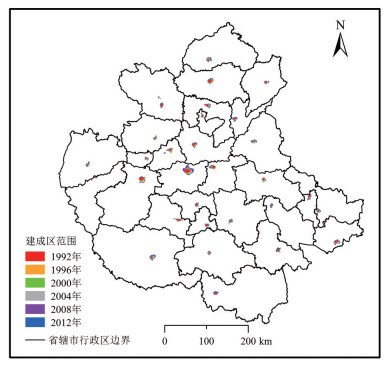

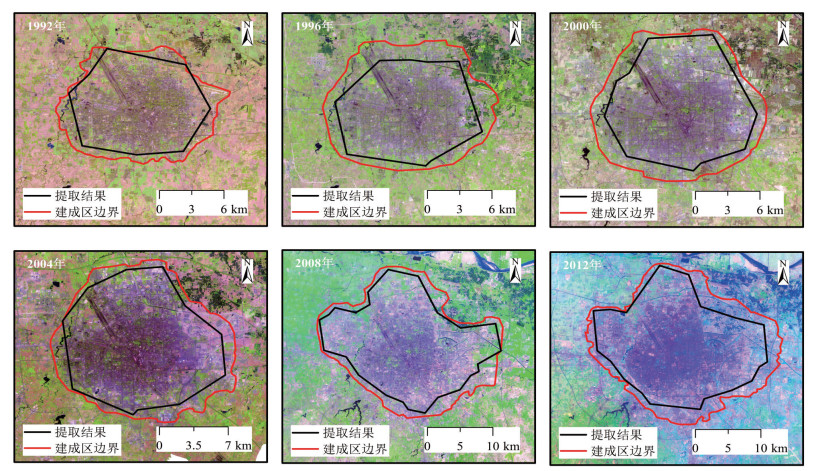

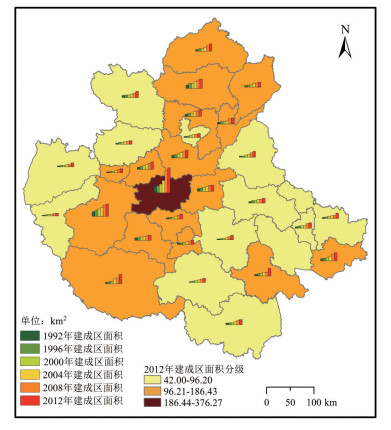

4 结果与分析 4.1 建成区提取结果与精度评价 4.1.1 提取结果本文借助MATLAB4.2软件,利用突变检测法对预处理后1992—2012年的夜间灯光数据进行阈值提取,共得到不同时期不同城市180个灰度阈值。在此基础上,借助ArcGIS软件,根据灰度值阈值对1992—2012年中原城市群30个地级市不同时期的建成区空间范围进行提取,提取结果如图 4所示。

|

图 4 建成区提取结果 Fig.4 Extraction Results of Built-up Area |

在对建成区的空间范围提取之后,为验证提取结果的准确性,本文以郑州市1992—2012年的数据为例,采用分辨率相对较高的Landsat TM/ETM+遥感影像对建成区提取结果进行空间精度验证[30]。采用最大似然法对Landsat TM/ ETM+遥感影像进行监督分类,并对分类后的影像进行最小斑块合并等处理之后得到建成区提取结果。将监督分类提取的结果与利用夜间灯光数据提取的建成区边界范围进行叠加(图 5),可以看出利用DMSP-OLS夜间灯光数据提取的建成区的空间范围基本上包含在利用Landsat遥感影像监督分类提取的空间范围内,且空间范围基本能够反映城市建成区的真实状况。

|

图 5 郑州市不同时期建成区空间范围精度验证 Fig.5 Accuracy Verification of the Spatial Extent of Built-up Area in Different Periods in Zhengzhou City |

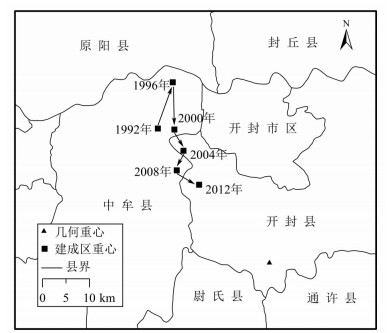

中原城市群建成区重心迁移结果(图 6)表明:1992— 2012年期间,其城市建成区重心基本上呈“先东北后东南”的发展态势,总体上向南迁移的幅度远大于向东迁移的幅度。1992年建成区重心位于郑州市中牟县境内;1996年向东北方向迁移;1996—2000年期间,建成区重心向南迁移,但活动范围始终在郑州市中牟县境内;2000—2004年,建成区重心向东南移动至开封县境内;2004—2008年,建成区重心由开封县境内向西南方向再次移动至中牟县境内,2012年,向东南方向移动至开封县境内。

|

图 6 1992—2012年中原城市群建成区重心迁移 Fig.6 Gravity Center Migration of Zhongyuan Urban Agglomeration (1992—2012) |

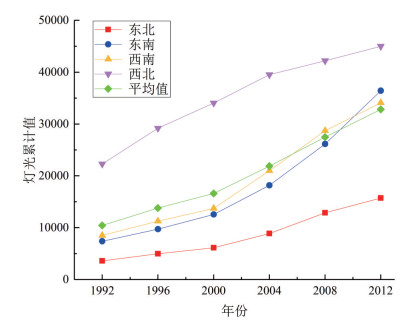

为了对中原城市群的内部区域发展进行衡量和评估,本文基于中原城市群的几何重心对城市群四个方位的灯光累计值和平均值进行了统计(图 7)。图 7表明,中原城市群西南和东南方向在2000年以后增长速度较快,且与城市群平均值增长趋势基本保持一致。西北方向由于郑州市的发展带动作用,灯光累计值相比其他方位较高,但在2004年之后增长稍有减缓,东北方向由于包含研究区建成区范围较少,故灯光累计值较其他方位较低,且增长速率较慢。

|

图 7 不同方位灯光累计值 Fig.7 Cumulative Light Value of Different Directions |

总体来说,中原城市群的建成区重心在2000—2012年期间以“左右摆动”的方式由西北向东南方向逐渐靠近位于开封县境内的几何重心,说明城市群内部的城市建设用地大体上趋向于均衡化分布。不同方向的灯光累计值统计结果表明城市群东南方向城市建成区的扩张速率最快,且城市群整体内部区域差异相比1992年有所增高。

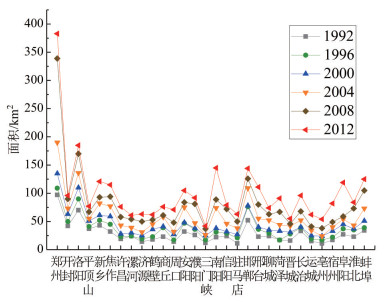

4.3 建成区面积扩张变化中原城市群30个地级市1992—2012年建成区面积变化如图 8和图 9所示。从图 8可以看出,建成区面积基本上呈增长趋势。郑州市每期建成区面积相对于其他城市建成区而言是最大的,从1992年的96.29 km2增长至2012年的376.27 km2;其次,洛阳和邯郸市的建成区面积相对较大,分别由1992年的69.24 km2、52.56 km2增长至2012年的186.43 km2和141.03 km2;新乡、焦作、安阳、濮阳、南阳、菏泽、长治、阜阳、蚌埠等9个地级市建成区面积相对于其余城市建成区面积来说,是比较大的,而且在2008— 2012年期间,增长速度较快。

|

图 8 1992—2012年30个地级市建成区面积 Fig.8 The Area of Build-up Area of 30 Prefecture-level Cities (1992—2012) |

|

图 9 1992—2012年中原城市群建成区面积变化 Fig.9 Change of Build-up Area in Zhongyuan Urban Agglomeration from 1992 to 2012 |

从2012年各个城市的建成区面积分级(图 9)可以看出,中原城市群2012年各市的建成区面积除郑州市最大之外,由东至西基本上呈现出“小—大—小”的空间分布格局,而且,阜阳和蚌埠市2012年的建成区面积相对较大。

对研究区30个地级市建成区总面积进行统计发现,研究时段中原城市群建成区面积分别为823.1238 km2、1073.002 km2、1308.213 km2、1739.854 km2、2327.149 km2和2916.87 km2,表明1992—2012年期间,中原城市群建成区面积是不断增长的;其次,从城市扩张强度计算结果(1992—1996年期间为0.07589、1996—2000年期间为0.0548、2000—2004年期间为0.08249、2004—2008年期间为0.08439、2008—2012年期间为0.06335)可以看出,1992—2012年期间,城市扩张速率均为正,且2000—2008年期间,城市群的建成区面积扩张速率相比1992—2000年、2008—2012年期间最快,均在0.08以上。

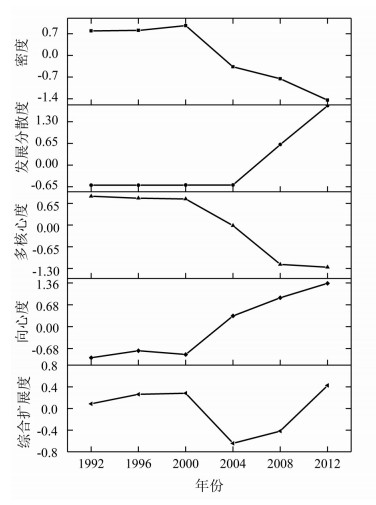

4.4 城市扩展度分析对城市扩展度4个指标的计算结果进行正向化,即随着指标值的不断增大,扩展度不断降低,并采用Z-score对每个正向化后的指标进行标准化,通过对4个指标求和,得到综合扩展度(CS),CS越大,表示城市扩展程度越小。

从计算结果(图 10)可以看出:中原城市群的密度变化表现为先增大后减小,说明建成区外围的扩展程度在1992—2000年期间有所降低,但在2000—2012年期间又保持增大趋势。发展分散度在1992—2004年期间,变化不太明显,但在2004—2012年期间是不断增加的,由2004年的-0.597增加至2012年的1.78,表明中原城市群建成区的分散度在逐渐降低,即发展趋向于集中。多核心度在1992— 2012年期间是不断减小的,由1992年的0.86减小至2012年的-1.26,说明中原城市群的多核心化在逐渐增大,即城市群建成区内部的扩展程度有所上升。向心度在1996—2000年期间稍有减小,其他年份均表现为增大,说明在1996— 2000年期间,中原城市群向心程度有所增大,但总体上保持向心程度降低的趋势。

|

图 10 扩展度指标变化 Fig.10 Change of Expansion Index |

结合综合扩展度指数CS可知,1992—2000年,中原城市群的综合扩展度指数是逐渐增大的,由0.086增加至0.283,2000—2004年期间,扩展度指数又有所减小,2004—2012年期间,城市群扩展度指数又逐渐增大,即城市群的扩展度在1992—2012年经历了“先减后增再减”的过程。整体而言,综合扩展度指数变化较为稳定,且1992—2012年中原城市群空间的扩展度有所降低,即城市群建成区的空间分布呈相对集中状态。

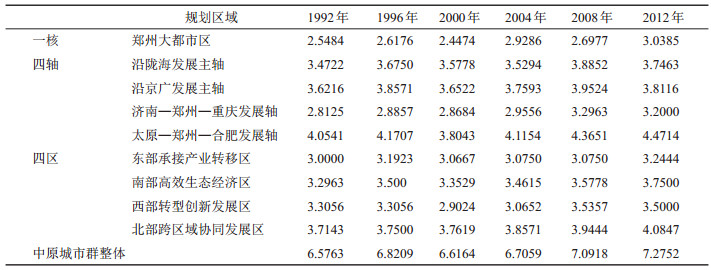

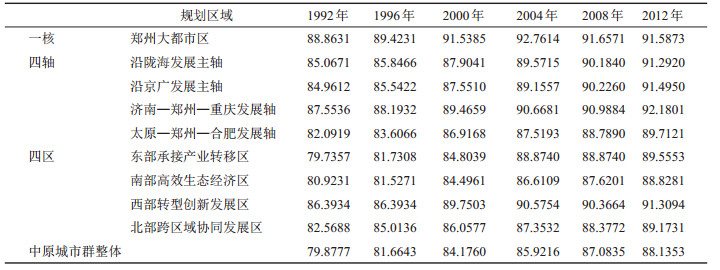

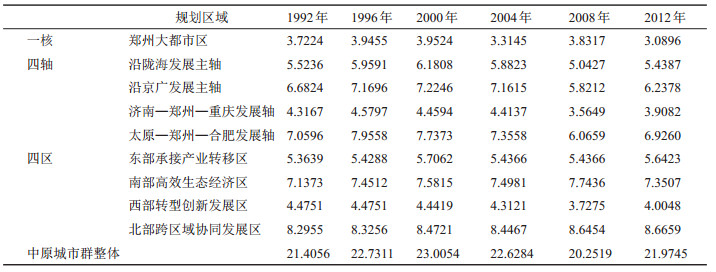

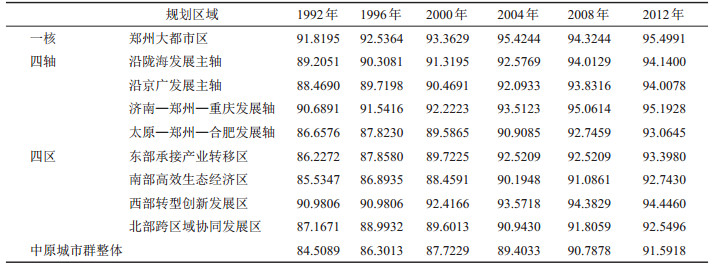

4.5 城市形态演变与聚合过程借鉴景观生态学的斑块—格局理论,以中原城市群规划中确定的“一核四轴四区”作为“斑块类别”,将通过夜光影像提取的6期中原城市群30个地级市的建成区图斑作为“景观图斑”,引入景观形状指数(LSI)、聚集度(AI)、分离度(SPLIT)、结合度(COHESION)4个景观格局指数用来表征城市群内部城市形态演化和聚散程度,结果如表 1至表 4所示。

| 表 1 不同规划区域的形状指数 Tab.1 LSI of Different Planning Area |

| 表 2 不同规划区域的聚集度指数 Tab.2 AI of Different Planning Area |

| 表 3 不同规划区域的分离度指数 Tab.3 SPLIT of Different Planning Area |

| 表 4 不同规划区域的结合度指数 Tab.4 COHESION of Different Planning Area |

1992—2012年LSI的计算结果(表 1)表明:郑州大都市核心区的LSI在2.54—3.04之间变化;沿陇海发展主轴和沿京广发展主轴的LSI值的大小和变化趋势基本一致,在3.4—3.82范围内变化;济南—郑州—重庆发展轴的LSI值相对其他发展轴最小,在2.8—3.3之间,基本呈不断增加趋势;太原—郑州—合肥发展轴的LSI值相对其他发展轴最大,在3.8—4.5之间,在2000年以后,呈现持续增长趋势;东部承接产业转移示范区LSI的变化幅度较小,在3.0—3.25之间变化;南部高效生态经济示范区LSI值在3.2—3.75之间,比东部承接产业转移示范区的LSI稍大,且呈持续增加趋势;西部转型创新发展示范区LSI值在3.0— 3.6之间变化,与东部承接产业转移示范区LSI的变化趋势一致,均表现为“增—减—增”的变化态势;北部跨区域协同发展示范区LSI值较其他示范区最大,在3.7—4.1之间,且呈不断增大趋势。

中原城市群LSI在1992—2012年期间基本上保持增长趋势,即建成区景观的斑块形状呈偏离正方形向不规则形状发展。除此之外,太原—郑州—合肥发展轴和北部跨区域协同发展示范区相较于其他规划区而言,其建成区斑块形状指数相对较大,且均表现为持续增长,即斑块形状持续偏离规则正方形,向不规则发展,其主要原因是长治市、焦作市等多核心城市的带动作用。

1992—2012年AI的计算结果(表 2)表明:郑州大都市区的AI值相较于同年份的其他规划区是最大的,在88.8—91.6之间,且在1992—2004年间保持持续增长,2008年后稍有减小;沿陇海发展主轴和沿京广发展主轴的同年份AI值的范围在84.9—91.5之间,其大小和变化趋势也基本一致,都保持持续增长状态;济南—郑州—重庆发展轴和西部转型创新发展示范区的AI值较为接近,范围在86.3—92.2之间,基本呈上升趋势;太原—郑州—合肥发展轴和北部跨区域协同发展示范区的AI值较为接近,在82.09—89.72之间,呈不断增大趋势;南部高效生态经济示范区AI值由80.9持续增长至88.9;东部承接产业转移示范区1992年的AI值相比其他规划区来说最小,但2012年增长至89.56,增长速度最快。

中原城市群AI在1992—2012年期间也保持增长趋势,由1992年的79.88增长至2012年的88.12。比较而言,郑州大都市区由于郑州市的辐射带动作用以及城市分布相对集中等原因,其聚集度最高,1992年就达到了88.86。尽管东部、南部、西部、北部四个地区建成区的聚集度均保持上升,但明显地,东部地区的发展速度较快,西部地区由于包含郑州市、洛阳市等较大城市,聚集度相比其他3个地区要高。

1992—2012年SPLIT的计算结果(表 3)表明:郑州大都市区的SPLIT值与其他规划区域相比是最小的,仅在3.0—3.96之间,呈现出先增后减趋势;沿陇海发展主轴与东部承接产业转移示范区的SPLIT值的大小相近,且变化幅度较小,均在5.0—6.2之间;沿京广发展主轴的SPLIT值在5.8—7.3之间,与沿陇海发展主轴、东部承接产业转移示范区变化态势基本一致;济南—郑州—重庆发展轴和西部转型创新发展示范区的SPLIT值亦较为接近,范围在3.5— 4.6之间;太原—郑州—合肥发展轴和南部高效生态经济示范区的SPLIT值较为接近,大都集中在7.0—8.0之间;北部跨区域协同发展示范区的SPLIT值相对其他规划区而言较大,在8.29—8.7之间,且呈不断增大的趋势。

中原城市群整体的SPLIT值最大,1992—2012年期间,其变化范围在20.25—23.01之间,呈“先增后减再增”的变化趋势,与“四轴”和东部地区的变化基本一致。分离度最小的是郑州大都市区,主要是郑州大都市的带动辐射以及周边区域的扩展使得分离度有所下降,其次,北部地区的分离度较大,且保持不断增大状态,这是由于长治市、邢台市、聊城市等一些周边城市距离城市中心较远,没有很好地受到核心地区的发展带动。中原城市群的分离度相对较高,应加大对周边地区的投资建设,一方面可合理开发未利用地,另一方面,应加大核心地区对周边城市的辐射带动,做到区域“联动”发展。

1992—2012年COHESION的计算结果(表 4)表明:郑州大都市区的COHESION与其他规划区域相比是最高的,在91.8—95.5之间,基本上呈增大趋势;沿陇海发展主轴和沿京广发展主轴的COHESION值均保持增大,在88.47—94.15之间;济南—郑州—重庆发展轴和西部转型创新发展示范区的COHESION值较为接近,在90.6—95.2之间,且变化趋势一致;太原—郑州—合肥发展轴和东部承接产业转移示范区同年份的COHESION值亦大致相同,在86.2—93.4之间,均呈不断增高趋势;南部高效生态经济示范区的COHESION相对于其他规划区而言较低,1992年仅为85.53左右,2012年增长至92.74;北部跨区域协同发展示范区的COHESION增长速率较慢,由1992年的87.17增至2012年的92.55。

中原城市群整体的COHESION值较小,1992—2012年期间,其变化范围在84.50—91.6之间,除郑州大都市区外,其他区域的斑块联通结合度均呈现不断增长趋势。

5 结论与讨论 5.1 结论本文以中原城市群30个地级市为研究对象,利用DMSP-OLS夜间灯光遥感数据在空间尺度上能够表征城市空间扩张以及在时间尺度上具有连续性和易获取的优势,通过将中原城市群全部像元加入一元二次回归模型进行相对校正,基于突变检测法提取出城市建成区灰度阈值,进而利用ArcGIS工具对中原城市群30个地级市6期遥感影像的建成区空间范围进行提取,在此基础上,对其重心迁移轨迹、城市群扩展度以及“一核四轴四区”发展规划区空间结构的时空演变特征等进行了定量分析。得出以下结论:①1992—2012年,中原城市群的建成区面积持续增长,由823.1238 km2增长至2916.87 km2,2012年中原城市群各地级市的建成区面积由东至西基本上呈现出“小—大—小”的空间分布格局,且2004—2008年间,中原城市群建成区的年扩张强度相较于其他年份最大,为0.084;②中原城市群1992—2012年的建成区重心迁移轨迹基本上呈“先东北后东南”的发展态势,城市群东南方向的建成区扩展速率最快,且城市建设逐渐趋向于均衡化;③中原城市群的扩展度在2000—2004年间稍有增加,其他年份均表现为缓慢降低,整体变化较为稳定。聚集程度在1992—2012年间有所上升,且东部地区聚集程度的增长速度最快。④太原—郑州—合肥发展轴和北部跨区域协同发展示范区的建成区斑块形状越发不规则,北部地区的分离度较大,且保持不断增大趋势,除此之外,中原城市群的连结度较小,但整体上呈现增长趋势。

5.2 讨论采用DMSP-OLS夜间灯光遥感影像数据对城市建成区范围进行了较精确的提取,并在此基础上对中原城市群的扩展程度以及聚散程度等进行了定量分析,一方面,弥补了统计数据存在的获取滞后性以及无法空间化的不足,另一方面,很好地将夜间灯光数据与城市空间结构相结合,并对中原城市群的空间结构进行了量化研究。DMSP-OLS夜间灯光遥感影像虽已被广泛地应用于建成区的提取与分析研究,然而,由于DMSP-OLS夜间灯光数据存在过饱和、灯光溢出、不连续性等问题,在进行建成区提取之前,需进行校正。本文在前人研究的基础上,提出了一种改进的针对中小范围区域的DMSP-OLS夜间灯光影像连续性校正方法,即结合三级土地覆盖数据MCD12Q1,将城市建设用地作为PIFs,对研究区内所有像元进行了校正。尽管校正过程中其相关系数较高,为0.83,但从图 2散点图的效果来看,存在年份较晚其相关系数相对较小的现象,这主要是由于城市边缘区域一些像元在较早年份的DN值较低,在较晚年份的DN值相对较高所致,未来相关工作中为取得更好的校正效果,应考虑适当设置一定的内缓冲区半径,剔除若干边缘节点[20]。

中原城市群地域范围涵盖五省30个市,就目前而言,以郑州为首的大都市区城市发育较好,其聚合度较大,联系度较强,但对于城市群外围的多数城市而言,由于距中心城市较远,未能很好地受到大都市区的辐射带动,因此分离度较大,反映出与核心城市的关联度不高。城市群未来空间布局上,应坚持核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边,推动大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展,促进城乡统筹发展,构建布局合理、集约高效的城市群一体化发展格局。推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌4市的深度融合,建设现代化大都市区,深化与洛阳、平顶山、漯河、济源等城市的联动发展。此外,要以规划的4条发展轴带为依托,建设“米”字形网络快速通道,增强沿线城市辐射带动能力。突破行政壁垒,创新体制机制,促进省际相邻城市合作联动。

由于受到DMSP-OLS夜间灯光影像数据的分辨率较低(1 km),且时间范围仅为1992—2012年等的影响,尚无法对城市空间结构更好地进行长时间序列的监测与分析,后期应深入城市内部发展、层级结构等方面的研究,以期进一步跟进城市群动态研究、掌握城市群发展规律。多核心度计算中,网格大小对山顶点个数提取影响较大,需要结合城市土地利用的分异特征确定合适的格网大小。此外,城市群空间格局形成机制有待深入分析,下一步研究应当在获取更高分辨率数据的前提下,从多尺度、多视角重建中原城市群空间格局,空间化地分析其形成机制。

| [1] |

姚作林, 涂建军, 牛慧敏, 等. 成渝经济区城市群空间结构要素特征分析[J]. 经济地理, 2017, 37(1): 82-89. [Yao Zuolin, Tu Jianjun, Niu Huimin, et al. The research on urban agglomeration spatial structure of Cheng-Yu economic zone[J]. Economic Geography, 2017, 37(1): 82-89.] |

| [2] |

姚士谋, 陈爽, 陈振光. 关于城市群基本概念的新认识[J]. 现代城市研究, 1998, 13(6): 15-17. [Yao Shimou, Chen Shuang, Chen Zhenguang. New recognition on city group basic concept[J]. Modern Urban Research, 1998, 13(6): 15-17.] |

| [3] |

方创琳. 城市群空间范围识别标准的研究进展与基本判断[J]. 城市规划学刊, 2009, 32(4): 1-6. [Fang Chuanglin. Research progress and general definition about identification standards of urban agglomeration space[J]. Urban Planning Forum, 2009, 32(4): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2009.04.001] |

| [4] |

张荣天. 长三角城市群网络结构时空演变分析[J]. 经济地理, 2017, 37(2): 46-52. [Zhang Rongtian. Urban agglomeration spatial network structure spatial-temporal evolution in the Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2017, 37(2): 46-52.] |

| [5] |

孙斌栋, 华杰媛, 李琬, 等. 中国城市群空间结构的演化与影响因素——基于人口分布的形态单中心-多中心视角[J]. 地理科学进展, 2017, 36(10): 1294-1303. [Sun Bindong, Hua Jieyuan, Li Wan, et al. Spatial structure change and influencing factors of city clusters in China:From monocentric to polycentric based on population distribution[J]. Progress in Geography, 2017, 36(10): 1294-1303.] |

| [6] |

虞虎, 陈田, 陆林, 等. 江淮城市群旅游经济网络空间结构与空间发展模式[J]. 地理科学进展, 2014, 33(2): 169-180. [Yu Hu, Chen Tian, Lu Lin, et al. Structure of tourist economy network and its spatial development pattern in Jianghuai urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2014, 33(2): 169-180.] |

| [7] |

杨天荣, 匡文慧, 刘卫东, 等. 基于生态安全格局的关中城市群生态空间结构优化布局[J]. 地理研究, 2017, 36(3): 441-452. [Yang Tianrong, Kuang Wenhui, Liu Weidong, et al. Optimizing the layout of eco-spatial structure in Guanzhong urban agglomeration based on the ecological security pattern[J]. Geographical Research, 2017, 36(3): 441-452.] |

| [8] |

韩玉刚, 焦华富, 李俊峰. 基于城市能级提升的安徽江淮城市群空间结构优化研究[J]. 经济地理, 2010, 30(7): 1101-1106, 1132. [Han Yugang, Jiao Huafu, Li Junfeng. Research on Anhui Jianghui urban agglomeration spatial structure optimization according to the promotion of the city-level[J]. Economic Geography, 2010, 30(7): 1101-1106, 1132.] |

| [9] |

王伟, 吴志强. 中国三大城市群空间结构集合能效测度与比较[J]. 城市发展研究, 2013, 20(7): 63-71. [Wang Wei, Wu Zhiqiang. The measure and comparative research on spatial structure's integrated efficiency of Yangtze River Delta, Pearl River Delta and BeijingTianjin-Hebei urban agglomeration in China[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(7): 63-71. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2013.07.010] |

| [10] |

赵璟, 党兴华. 基于分形理论的城市群最优空间结构模型与应用[J]. 西安理工大学学报, 2012, 28(2): 240-246. [Zhao Jing, Dang Xinghua. An optimal spatial structure model of urban agglomeration and its application based on fractal theory[J]. Journal of Xi'an University of Technology, 2012, 28(2): 240-246. DOI:10.3969/j.issn.1006-4710.2012.02.022] |

| [11] |

方大春, 孙明月. 高铁时代下长三角城市群空间结构重构——基于社会网络分析[J]. 经济地理, 2015, 35(10): 50-56. [Fang Dachun, Sun Mingyue. The reconstruction of the spatial structure of the Yangtze River Delta city group in the high-speed rail era:Based on the social network analysis[J]. Economic Geography, 2015, 35(10): 50-56.] |

| [12] |

Zhang Q L, Seto K C. Mapping urbanization dynamics at regional and global scales using multi-temporal DMSP/OLS nighttime light data[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(9): 2320-2329. DOI:10.1016/j.rse.2011.04.032 |

| [13] |

Aburas M M, Ho Y M, Ramli M F, et al. Monitoring and assessment of urban growth patterns using spatio-temporal built-up area analysis[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2018, 190(3): 156. DOI:10.1007/s10661-018-6522-9 |

| [14] |

郭荣朝, 宋双华, 苗长虹. 城市群结构优化与功能升级——以中原城市群为例[J]. 地理科学, 2011, 31(3): 322-328. [Guo Rongchao, Song Shuanghua, Miao Changhong. Optimizing and upgrading of structure and function in urban agglomerations region:A case study of Zhongyuan urban agglomeration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(3): 322-328.] |

| [15] |

陈晋, 卓莉, 史培军, 等. 基于DMSP/OLS数据的中国城市化过程研究——反映区域城市化水平的灯光指数的构建[J]. 遥感学报, 2003, 7(3): 168-175. [Chen Jin, Zhuo Li, Shi Peijun, et al. The study on urbanization process in China based on DMSP/OLS data:Development of a light index for urbanization level estimation[J]. Journal of Remote Sensing, 2003, 7(3): 168-175.] |

| [16] |

何春阳, 史培军, 李景刚, 等. 基于DMSP/OLS夜间灯光数据和统计数据的中国大陆20世纪90年代城市化空间过程重建研究[J]. 科学通报, 2006, 51(7): 856-861. [He Chunyang, Shi Peijun, Li Jinggang, et al. Reconstruction of urbanization process in mainland China in 1990s based on DMSP/OLS night lighting data and statistical data[J]. Chinese Science Bulletin, 2006, 51(7): 856-861. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2006.07.017] |

| [17] |

Croft T A. Nighttime images of the earth from space[J]. Scientific American, 1978, 239(1): 86-98. DOI:10.1038/scientificamerican0778-86 |

| [18] |

Imhoff M L, Lawrence W T, Stutzer D C, et al. A technique for using composite DMSP/OLS "City Lights" satellite data to map urban area[J]. Remote Sensing of Environment, 1997, 61(3): 361-370. DOI:10.1016/S0034-4257(97)00046-1 |

| [19] |

Henderson M, Yeh E T, Gong P, et al. Validation of urban boundaries derived from global night-time satellite imagery[J]. International Journal of Remote Sensing, 2003, 24(3): 595-609. DOI:10.1080/01431160304982 |

| [20] |

Wei Y, Liu H X, Song W, et al. Normalization of time series DMSPOLS nighttime light images for urban growth analysis with pseudo invariant features[J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 128(1): 1-13. |

| [21] |

Yu B L, Tang M, Wu Q S, et al. Urban built-up area extraction from log-transformed NPP-VIIRS nighttime light composite data[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2018, 15(8): 1-5. |

| [22] |

Elvidge C D, Ziskin D, Baugh KE, et al. A fifteen year record of global natural gas flaring derived from satellite data[J]. Energies, 2009, 2(3): 595-622. DOI:10.3390/en20300595 |

| [23] |

邹进贵, 陈艳华, 田径, 等. 基于ArcGIS的DMSP/OLS夜间灯光影像校正模型的构建[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(4): 33-37. [Zou Jingui, Chen Yanhua, Tian Jing, et al. Construction of the calibration model for DMSP/OLS nighttime light images based on ArcGIS[J]. Journal of Geomatics, 2014, 39(4): 33-37.] |

| [24] |

Liu Z F, He C Y, Zhang Q F, et al. Extracting the dynamics of urban expansion in China using DMSP/OLS nighttime light data from 1992 to 2008[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 106(1): 62-72. DOI:10.1016/j.landurbplan.2012.02.013 |

| [25] |

杨任飞, 罗红霞, 周盛, 等. 夜间灯光数据驱动的成渝城市群空间形成过程重建及分析[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(5): 653-661. [Yang Renfei, Luo Hongxia, Zhou Sheng, et al. Restoring and analyzing the space forming process of Chengdu-Chongqing urban agglomeration by using DMSP/OLS night-time light data[J]. Journal of Geo-Information Science, 2017, 19(5): 653-661. DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2017.05.009] |

| [26] |

Sutton P, Roberts D, Elvidge C, et al. Census from heaven:An estimate of the global human population using night-time satellite imagery[J]. International Journal of Remote Sensing, 2001, 22(16): 3061-3076. DOI:10.1080/01431160010007015 |

| [27] |

舒松, 余柏蒗, 吴健平, 等. 基于夜间灯光数据的城市建成区提取方法评价与应用[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(2): 169-176. [Shu Song, Yu Bailang, Wu Jianping, et al. Methods for deriving urban built-up area using night-light data:Assessment and application[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2011, 26(2): 169-176.] |

| [28] |

李俊峰, 潘竟虎. 基于夜间灯光的1992-2012年甘肃省城市空间扩展研究[J]. 冰川冻土, 2016, 38(3): 829-835. [Li Junfeng, Pan Jinghu. Spatial expansion of cities at county-level or above in Gansu province from 1992 to 2012 based on DMSP nighttime light images[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2016, 38(3): 829-835.] |

| [29] |

刘璐. 基于夜间灯光数据的城市群蔓延指标[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(2): 208-213. [Liu Lu. Urban sprawl metrics based on nighttime light data for metropolitan areas[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2018, 30(2): 208-213.] |

| [30] |

Small C, Pozzi F, Elvidge C D. Spatial analysis of global urban extent from DMSP-OLS night lights[J]. Remote Sensing of Environment, 2005, 96(3): 277-291. |