2. 安徽师范大学 旅游发展与规划研究中心, 芜湖 241000;

3. 中山大学 旅游学院, 广州 510275

2. Center for Tourism Planning and Research, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China;

3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

地理学是最早关注旅游现象并对其研究的学科之一[1]。国外旅游地理研究起源于20世纪20年代的美国[2],经过近百年的发展,旅游地理学已经构建了较为完善的学科体系,成为了人文地理学的重要组成部分。旅游地理学的发展壮大为科学认识旅游活动以及推动地理学发展做出了巨大贡献[3]。为更好把握旅游地理学的研究进展与发展脉络,已有不少国内学者对国外旅游地理学研究进展进行了梳理与总结。陆林通过分析国外3种顶级旅游期刊发现,国外旅游研究集中于旅游影响、旅游者行为以及旅游地演化与规划等领域[1]。陈德广认为北美旅游地理类博士论文的学科本位特征较中国更显著[4]。汪德根等发现国外旅游研究区域表现为“沙漏型”演变规律[5]。总之,西方旅游地理学在步入新世纪后确立了自己的学科地位,学科独立性不断增强,在社会科学领域的影响力逐渐提高[3, 6],研究内容由描述性和主题性研究向多元化研究发展,研究方法则由定性向定量转变[5]。

随着近十年旅游业的迅速发展以及研究手段的进步,国外旅游地理研究涌现了一系列新成果,呈现出新的研究特点和发展趋势。同时,《Tourism Geographies》(以下简称TG)等新兴旅游地理学期刊创刊发行,为旅游地理学研究成果提供了新的展示与传播平台。TG作为一本旅游地理学专业期刊,主要从地理学视角透视旅游现象,在旅游地理学乃至地理学领域具有权威性、标志性和前瞻性,一定程度上代表了国际旅游地理学界学科发展动态和学术发展水平[6]。纵观现有探讨国外旅游地理学的研究综述,未有单独针对TG载文进行长时序分析的研究成果出现,且大多以传统综述法梳理文献,存在内容缺失、步骤繁杂和效率低下等缺点。因此,本文以TG 2008—2017年的449篇载文为研究对象,借助CiteSpace和NoteExpress等软件进行文献计量分析并绘制知识图谱,结合传统文献分析方法,对近十年TG载文进行系统梳理与总结,以期展现国外旅游地理研究的发展动向,为中国旅游地理学发展提供参考。

2 数据与工具将检索词设定为“Tourism Geographies”,然后在Web of Science核心合集中进行出版物名称检索。2008年之前Web of Science核心合集所收录的TG文献信息缺失,因此将时间跨度设定为2008年至2017年,最终检索得到449条记录,检索时间为2018年9月1日。将检索结果以“全记录与引用的参考文献”形式导出用于CiteSpace分析,同时将449篇原始文献下载用于补充知识图谱和梳理研究进展。

本文在采用传统文献阅读方法基础上,借助CiteSpace与NoteExpress分别进行知识图谱分析和文献归类统计,将主观判断与客观计量相结合,从而实现文献的科学分析与表达。知识图谱采用年轮形式展现节点。年轮的大小与节点出现频次呈正比,而每一圈年轮的颜色和宽窄代表不同年份的节点出现频次,两个年轮之间的连线代表两个节点在同一篇文献中出现过,连线的颜色表示首次共现年份,连线的粗细表示共现频次,如果年轮最外圈为紫色,则表示该节点有较高的中心度,处于节点网络中靠近中心的位置[6, 7]。

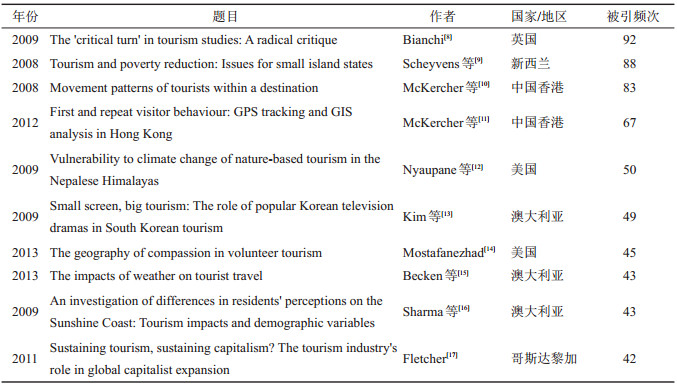

3 文献分析 3.1 文献概况2008—2017年间TG共刊登449篇文献,年发文量总体呈上升趋势(图 1),特别是自2014年起由一年出版4期改为5期,年均载文能力较之前有所提升。载文量渐进式的增长体现了TG学术影响力稳步提升,越来越受到旅游地理学者投稿的青睐。此外,TG载文的被引次数也呈逐年上升趋势。截止到2018年11月29日,449篇文献合计被引4124次,平均每篇被引9.18次,其中单篇最高被引92次;被引频次排名前十的文章引用率均超过40次(表 1),被引频次大于10次的文章共有141篇,占比为31.40%;在施引文献方面,共有来自538种期刊的2315篇文献引用过TG近十年的文章,去除TG自引的212篇外,引用超过百篇的期刊还有《Tourism Management》(151篇,6.52%)、《Journal of Sustainable Tourism》(105篇,4.54%)、《Annals of Tourism Research》(100篇,4.32%),三者均为国际旅游研究领域的顶级期刊。这也反映了TG载文质量和被接受度高,期刊影响力大的特点。

|

图 1 《Tourism Geographies》近十年发文量及被引次数 Fig.1 Annual Quantities and Times Cited of Tourism Geographies in the Past Ten Years |

| 表 1 《Tourism Geographies》近十年高被引文献 Tab.1 Highly Cited Papers of Tourism Geographies in the Past Ten Years |

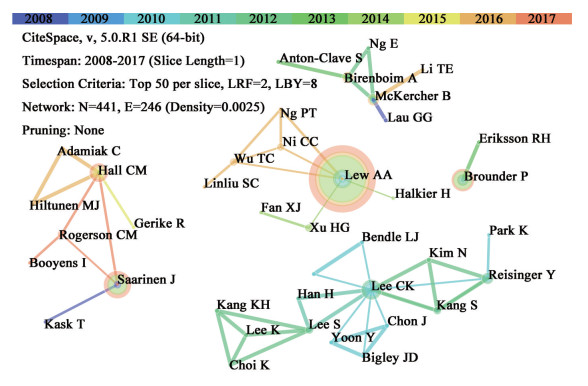

作者是研究成果的生产者,也是一个期刊、学科主要的生存发展力量[18]。449篇文献共涉及654位作者,其中发文量为一篇的作者共有558位,占总数的85.32%,这表明TG的撰文作者具有多样性和分散性的特点,研究人群呈现出扩大化的趋势。发文量前三位的作者分别为Lew A A(18篇)、Saarinen J(9篇)和Brouder P(6篇)。利用CiteSpace生成的作者合作网络(图 2)显示,TG的撰文作者合作程度较低,大部分作者之间连线单一,仅出现了5个较为显著和合作群体,但网络结构简单,相互之间不存在关联,其中以Lee C K形成的合作群体最大,合作关系最密切。

|

图 2 作者合作网络图 Fig.2 Cooperation Network of Authors |

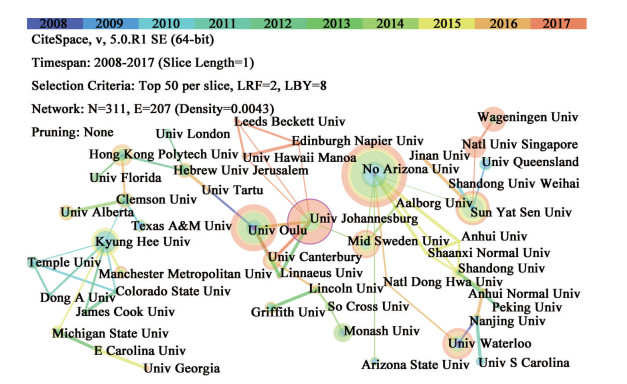

TG近十年载文作者来自于101个国家和地区的359所机构。其中,美国北亚利桑那大学(Northern Arizona University)以22篇的发文量高居榜首,占全部文章的4.9%。南非约翰内斯堡大学(University of Johannesburg)与芬兰奥卢大学(University of Oulu)均以16篇的发文量并列第二位。此外,英国埃克塞特大学(The University of Exeter)、加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)和国内中山大学(Sun Yat-sen University)的发文量也均超过了十篇,分列三、四、五名。各旅游地理研究机构的合作网络结构复杂,通达度较高,合作关系广泛又紧密,且上述发文量大的研究机构均形成了以自身为中心的紧密合作网络(图 3)。

|

图 3 研究机构合作网络图 Fig.3 Cooperation Network of Research Institutions |

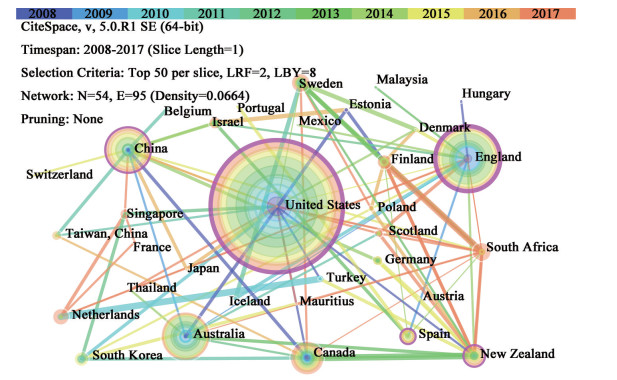

在研究机构地域分布方面,美国以108篇(占比24.05%)的绝对优势处于101个国家和地区的龙头位置,而英国以69篇(占比15.37%)的发文量排名第二位,英美两国的研究者是TG载文的主要贡献者,这与徐红罡等[6]的结论一致,英美引领了国际旅游地理研究与发展。位于前五名的还有澳大利亚46篇(占比10.24%)、中国大陆41篇(占比9.13%)、加拿大31篇(占比6.90%),排名前五的国家发文量总共占比为63.03%。这体现了TG所代表的国际旅游地理研究在地域分布上的集中性,形成了“一超多强”的发展格局(图 4)。

|

图 4 国家和地区合作网络图 Fig.4 Cooperation Network of Countries and Regions |

参照已有研究[5, 19, 20],本文将研究方法分为研究类型、数据来源和分析方法三部分。其中研究类型分为定性研究、定量研究和定性与定量结合研究;数据来源分为观察法、问卷调查、访谈、文献资料、统计资料、网络数据、传统媒体、政府资料、企业机构资料;分析方法分为文献综述、质性分析、统计分析(包括回归分析、因子分析、方差分析和相关分析等)、空间分析(不包括GIS空间分析)、GIS分析、数学模型和结构方程模型。通过文献阅读人工提取研究方法,然后在NoteExpress中对文献进行归类统计。使用了多种数据源和分析方法的文章,多种数据源和分析方法均被纳入统计。

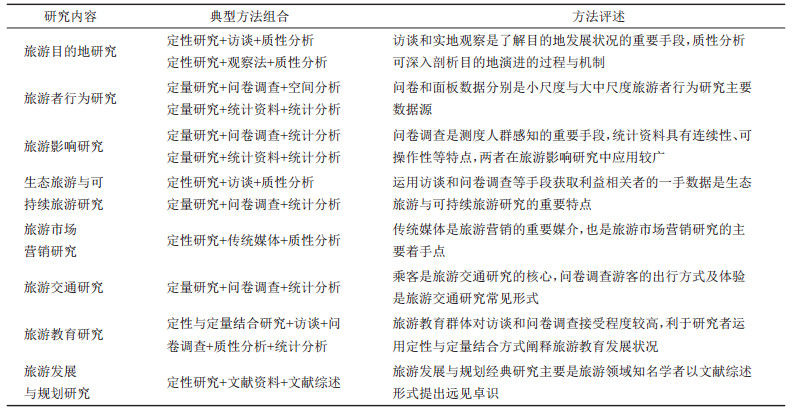

在TG近十年刊载的312篇研究型论文中,定性研究占比为56.09%,定量研究占比为33.97%,定性与定量结合研究占比为9.94%。在数据来源方面,访谈(41.67%)与问卷调查(33.65%)是应用最多的两种手段,其次为文献资料(23.07%)。在分析方法方面,采用质性分析的文章达到了51.92%,体现了国外旅游地理研究注重通过互动解释性地理解旅游行为及意义,进而揭示旅游地理现象的本质[21]。统计分析和文献综述排名分列二、三位,占比分别为24.68%和13.14%。总之,TG形成了综合多种方法的研究体系(表 2),载文以定性研究占主导,数据收集手段较为多样。而分析方法上则以质性分析和统计分析为主,地理学常用的空间分析、GIS分析和数学模型方法应用较少。最常见的研究方法组合为“定性研究+访谈+质性分析”。

| 表 2 《Tourism Geographies》典型研究方法体系 Tab.2 Classic Study Methods of Tourism Geographies |

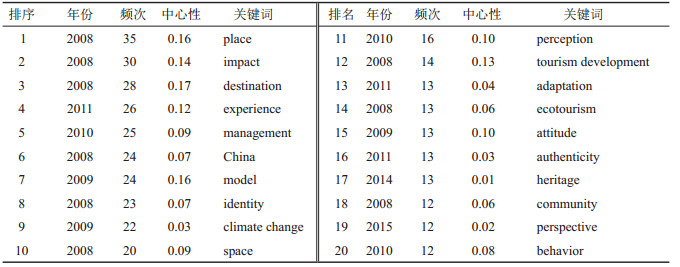

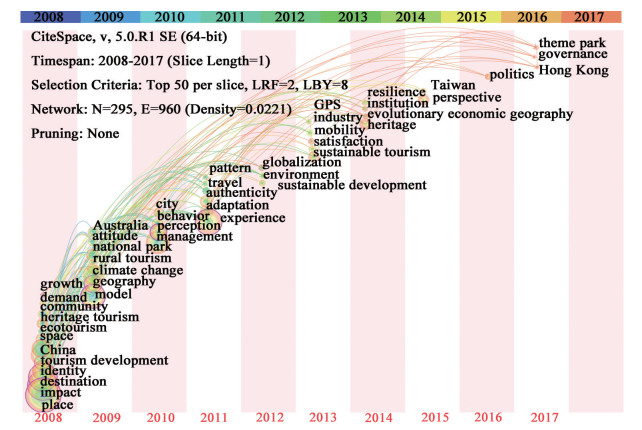

利用CiteSpace与NoteExpress统计TG近十年载文的关键词频次与中心性(表 3),可以在一定程度上反映国外旅游地理研究热点。为了更好的展示热点关键词,剔除了频次和中心性最高的“旅游(tourism)”。在剩余的关键词中,出现频次最高的为“地方(place,35次)”,中心性最高的为“目的地(destination,0.17)”,说明旅游目的地研究与其他关键词联系最密切,是旅游地理研究的重要基础。

| 表 3 《Tourism Geographies》近十年载文高频关键词及其中心性 Tab.3 High-frequency Keywords and Its Centrality of Tourism Geographies in the Past Ten Years |

关键词共现知识图谱可从时间维度上反映旅游地理学研究热点的推进(图 5)。近十年来,“地方(place)”、“影响(impact)”、“目的地(destination)”、“认同(identity)”、“空间(space)”等一直作为国外旅游地理研究的高频关键词出现并延续至今,而“中国(China)”作为关键词自2008年开始出现则是受中国经济与旅游业迅速发展的影响,使得中国的受关注度和影响力极大提高,成为了国际旅游地理研究热点之一[6]。总的来看,热点关键词之间密集的连线表明前期的研究热点在近期仍然吸引着研究者的注意,新领域与旧领域之间存在密集的共引关系,说明TG载文研究热点的转变是建立在前期研究基础上的进一步发展,而非跳跃式的突变进展[22]。

|

图 5 《Tourism Geographies》研究热点趋势变化 Fig.5 Trends of the Research Hot Spots in Tourism Geographies |

旅游目的地是旅游地理学的核心研究对象,TG的旅游目的地研究涵盖城市、乡村、山岳、海滨、湖泊、岛屿以及一些特殊类型的目的地。其中城市型旅游目的地研究主要包括城市旅游产品和游客满意度研究以及城市旅游地的转型升级过程研究[23, 24]。乡村相对于城市而言面临着更多的发展问题,因此国外旅游地理研究更加关注乡村型旅游目的地的发展潜力以及所面临的就业和土地所有权等问题[25, 26]。山、海、湖、岛等自然风光是吸引传统游客的主要旅游资源,也是旅游目的地研究的重点区域。国外对这类旅游目的地的研究大体可以分为三个方面:一是对目的地演化的过程和机制分析[27];二是探讨目的地社区与旅游业发展之间的相互关系[28];三是研究如何对目的地进行保护治理与规划开发[29]。此外,战场、边境等特殊类型的旅游目的地逐渐升温,引起了国外旅游地理学者广泛关注[30]。

4.2 旅游者行为研究旅游者行为研究的重点在于记录和模拟游客在目的地的时空行为特征,进而揭示其内在机理,为旅游规划与管理决策提供参考依据。旅游者行为研究区域包含大中小三种尺度,不同尺度的研究侧重点有所不同,研究方法也存在差异。中国作为近十年国外旅游地理研究的热门地区,是大尺度旅游者行为研究的重点区域[31]。中尺度研究以分析城市层级目的地内部的旅游流结构网络和游客行为差异为主要内容[10, 11],研究方法和数据来源更加多元。小尺度旅游者行为研究则主要以景点、公园为单位,研究内容上更加关注游客的情感与体验[32]。伴随着信息技术的发展,中小尺度旅游者行为研究逐步成为热门研究方向。相比大尺度研究对统计资料的宏观分析,中小尺度研究可借助GPS、通讯基站和照片Exif信息等多元化追踪手段获取实时高精度的位置数据[33],从而实现更加细致、即时和客观的旅游者行为刻画与分析。

4.3 旅游影响研究旅游影响研究内容主要包括对经济、社会和环境三个方面的影响。旅游经济影响可以分为两个对立派系,部分学者认为旅游是一个国家扩大就业和促进经济发展的重要手段[34],也有研究表明旅游业并不是减贫的同义词,在某些情况下反而会拉大社会贫富差距[9],旅游只有在合适的人口条件下才能带来直接的经济增长[35]。旅游的社会影响一般通过问卷调查或访谈来测度旅游活动对居民感知[16]、文化传统[36]以及地方认同[37]等方面的影响。随着长途旅行产生的温室气体在全球总体排放中所占份额越来越大,近年的旅游环境影响研究多聚焦于定量分析旅游业尤其是旅游交通对自然环境的影响[38]。

4.4 生态旅游与可持续旅游研究生态旅游与可持续旅游的定义在学界尚未达成共识,但两者皆强调在发展旅游业的同时,也需关注生态环境保护和旅游地可持续发展[39]。探讨大众旅游向两者转变的可行路径以及评估发展成效等问题是学界重点研究方向[40, 41]。生态旅游与可持续旅游自诞生之日起就被视为克服大众旅游环境弊端的良药,但两者是否真的“生态”和“可持续”仍是一个争议性问题。Shani等认为通过建设人工鱼礁发展生态旅游,可以改善海洋生态环境,对游客的潜水体验也具有积极意义[42]。但Sarrasin研究发现,马达加斯加的生态旅游不仅没有显著扭转当地自然资源退化的趋势,反而产生了一定负面影响[43]。Braden和Prudnikova更是指出,生态旅游与可持续旅游在部分地区已经成为了一种营销工具,甚至是商业化和新帝国主义的伪装[44]。

4.5 旅游市场营销研究提升目的地形象是旅游营销的核心内容之一,也是旅游市场营销研究的重点。目的地形象营销主要分为两个方向:正面形象的强化与负面形象的扭转。知名旅游胜地的正面形象强化营销相对容易,通过设计新口号、投放广告或者制定优惠政策等营销手段皆可维持和强化目的地正面形象[45]。目的地负面形象扭转营销有别于正面形象强化营销,目的地负面形象多由战争、灾害、贫困以及政局动荡等因素导致,这些不良因素给目的地营销带来了一定程度的挑战,尤其是长期存在不良因素的目的地,更是难以改变游客的刻板印象。目的地负面形象扭转营销主要有两类:一是通过举办重大节事、创建品牌和定向宣传等策略重塑目的地形象;二是直面消极因素,化劣势为优势,发展诸如黑色观光、战地观光等特色旅游项目[46, 47]。

4.6 旅游交通研究旅游与交通之间存在一种耦合关系。交通决定了游客在目的地空间内的整体分布状况,通过合理分散目的地交通,可以实现旅游收入的新增长和再分配、减少旅游带来的交通拥堵和环境污染等问题[48]。同时,旅游者交通方式的选择对于旅游目的地管理和市场营销也有重要意义[48, 49]。而旅游对交通具有一定反作用,交通因素在旅游者行为决策中扮演着重要角色,舒适便捷的交通条件对于旅游者极具吸引力。这就促使旅游地为了提升游客满意度、推动旅游经济增长,不断迎合游客需求,积极推进交通基础设施建设,从而改善区域交通条件[49]。此外,旅游还会影响目的地的交通结构。不同年龄、性别、收入以及受教育程度的游客有不同的出行与乘行偏好,目的地自身的特性以及目的地与客源地的距离也会影响地区交通结构组合[48]。

4.7 旅游教育研究与国内旅游地理研究不同的是,旅游教育研究是国外旅游地理研究的热点领域之一[5]。地理学作为一门综合性的学科,为全面理解旅游的本质属性提供了学科基础,而地理学专业学生通过学习旅游课程不仅丰富了自身的知识体系,也拓宽了就业渠道[50]。同时,旅游地理教育也为旅游业提供了众多高素质专业人才,对于促进旅游业发展具有重要意义[51]。旅游地理学乃至地理学长期以来就是一门应用与理论二元对立的学科[52]。近年来,部分高校为了顺应旅游市场变化,通过削减专业核心课、增设技能课以求提升就业率和增加入学人数,但这种以就业为导向的做法给旅游地理学术研究带来部分消极影响,甚至阻碍了青年旅游地理学者产生[53]。因此,平衡好科研与就业的关系,合理评估旅游业未来的发展趋势,不断提高旅游地理学的学术地位和社会认可度,是旅游地理教育改革的必由之路[54]。

4.8 旅游发展与规划研究目前,旅游业在全球已发展成为一个重要的经济部门,旅游业及其相关产业的发展正在重塑着社会空间关系,这使得旅游发展与规划问题成为了企业、政府和学界等多方关注的热点议题[55]。旅游发展与规划研究具有学术与社会双重价值,这是国外旅游地理学研究的共识[56]༚旅游是一种增长性产业,需要采取整体性和前瞻性的规划措施使旅游业的消极影响最小化,从而实现旅游业可持续发展[57]。在旅游开发和规划实践中,旅游业是连接全球与地方、核心与边缘地区的纽带,而这些区域往往存在着不平衡的权力结构,亟需制定合理的旅游发展规划调节这种权力的失衡[56]。政府亦应赋予旅游地居民更多权力,使他们可以广泛参与到旅游业的发展与规划决策之中,这对实现权力平衡具有重要意义[9]。

5 研究展望与启示 5.1 研究展望 5.1.1 以系统的观点强化目的地研究国外旅游目的地研究已经积累的了丰硕的研究成果,但是理论研究仍然落后于旅游开发实践,缺乏系统性的综合研究。旅游作为一种地理、经济和社会文化现象日渐复杂,而旅游目的地作为旅游活动的发生场所,其系统结构和子系统结构与外界环境的关系也随之日益复杂[58]。以系统的观点强化旅游目的地研究,可以更好地关注旅游者、旅游企业和旅游地居民之间的互动关系,对于理解旅游地的复杂性、恢复力以及竞争力也具有重要意义。

5.1.2 创新旅游者行为研究方法,兼顾宏观与微观案例地选择实时高分辨率数据可精确反映旅游者行为与感知,为旅游者行为研究开启了一扇新的大门,但新技术的出现并不意味着传统技术的消亡,两者各有优劣,需要结合实际选择使用。国外现有研究未能很好地结合利用新技术与传统手段,对宏观尺度的旅游者行为关注不够。未来旅游者行为研究需要继续创新研究方法,对于微观尺度的案例地优先考虑GPS与调查问卷的组合形式,而宏观研究则可采取手机信令、大数据和统计资料等手段,实现旅游行为研究的传统与现代、微观与宏观以及时间与空间的有机结合。

5.1.3 重新聚焦旅游在乡村发展与扶贫中的作用旅游对目的地经济、社会与环境产生了深刻的影响,特别是乡村和贫困地区,旅游的赋能效应更是显著[59]。目前农村和减贫问题持续受到世界各国的普遍关注,诸多乡村和贫困地区将旅游业定位为乡村振兴和脱贫致富的主要手段,乡村旅游与扶贫旅游在实践中的地位有了极大提升,并步入了新的发展阶段。因此,新时代背景下重新聚焦乡村旅游与旅游扶贫的运行机制、对旅游地社区的影响以及发展政策与制度等问题,对于提升旅游地理研究对实践的科学指导能力具有重要意义。

5.1.4 关注生态旅游和可持续旅游负面影响,优化现有评价体系生态旅游和可持续旅游作为替代性旅游的重要形式,对促进旅游地经济发展和环境保护做出了重要贡献,但是两者的发展也会给目的地带来了一定负面影响,现有旅游地理研究对此关注还较少。未来,生态旅游与可持续旅游需要由单纯地多学科研究转向跨学科研究,在研究对象上应更关注两者给发展中国家旅游地带来的影响,尤其是对利益相关者的负面影响。在评价体系方面,评价主体需由以项目为导向转变为以目标为导向,评价指标实现由数量指标向质量指标转变,评价手段实现由定性研究向定性与定量结合研究转变。

5.2 国内外研究差异及启示 5.2.1 国外旅游地理以定性研究为主,国内旅游地理研究以定量为主相比国外旅游地理研究,国内旅游地理类论文更加偏好数理统计和构造模型等定量研究方法,对民族志、扎根理论以及内容分析等质性方法运用较少[20, 60]。旅游地理学是一门感性与理性相交融的学科,旅游地理学者既需要用定量方法分析地域系统中旅游活动的一般性规律,又需要借助定性方法探讨活动背后的机制机理。因此,我国旅游地理研究应该平衡好定量研究与定性研究的关系,系统综合多种研究手段,构建中国旅游地理学研究方法体系。

5.2.2 国外旅游地理注重理论与微观研究,国内旅游地理偏向实践与宏观研究国外旅游地理研究理论性较强,在案例地选择上以小尺度为主。受这种理论与微观结合的研究偏好以及GPS等新技术发展的影响,国外旅游地理研究的精细程度和理论深度不断提升,极大地推动了旅游地理学发展。而中国旅游地理研究二元结构明显,单纯学术型研究与应用型研究并存,且应用型研究占主导,尚未建立起中国旅游地理核心理论体系[60]。在研究尺度上,国内研究以宏观尺度为主,缺乏“自下而上、由小到大”的循序渐进过程[61]。未来,国内研究应以旅游人地关系为研究核心,注重理论创新与实践应用的结合,同时兼顾好宏观与微观研究,实现中国旅游地理研究的理论性、实用性、渐进性和细致性发展。

5.2.3 国外旅游地理跨学科多元化发展,国内旅游地理与地理学联系紧密近十年国外旅游地理研究内容不断多元,研究方法上偏好社会学、人类学,地理空间分析研究成果较少,跨学科发展趋势明显。目前,中国旅游地理研究与地理学结合较为紧密,但多元化发展程度较低,对西方文化转向与情感转向关注不够,缺乏对已有研究的批判性对话和反思[6]。旅游地理学既是地理学的一个重要分支,又是一门融合多学科知识的综合学科和交叉学科。中国旅游地理研究应以地理学的逻辑实证主义为基础,同时积极引入人本主义、结构主义等哲学范式,用包容性的理念推动学科发展[62, 63]。

6 结语国外旅游地理学丰硕的研究成果和完善的理论体系为 中国旅游地理学发展提供了诸多经验启示,值得我国学者深入学习借鉴。但是我们也应该认识到,具有大国属性的中国在旅游这种“新兴发展要素、新兴发展动能”的催化下呈现出了独特发展态势与发展模式[59]。我国旅游业的发展不仅要满足人民群众的休闲娱乐需求,还要承担起一部分脱贫攻坚、乡村振兴乃至国家复兴的责任。因此,对于中国旅游地理学者而言,当务之急是立足本国国情发展出富有中国特色、独有且内生的中国旅游地理理论。这需要我国旅游地理学者转变心态认知,树立学术自信,在突破西方理论与范式束缚的基础上,建立国际旅游地理研究领域的中国话语权。

| [1] |

陆林. 旅游地理文献分析[J]. 地理研究, 1997, 16(2): 106-113. [Lu Lin. Analysis on the documents of tourism geography[J]. Geographical Research, 1997, 16(2): 106-113.] |

| [2] |

Mitchell L S, Murphy P E. Geography and tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1991, 18(1): 57-70. DOI:10.1016/0160-7383(91)90039-E |

| [3] |

金波, 蔡运龙. 西方国家旅游地理学进展[J]. 人文地理, 2002, 17(3): 34-39. [Jin Bo, Cai Yunlong. Review on the development of tourism geography in the West[J]. Human Geography, 2002, 17(3): 34-39. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2002.03.009] |

| [4] |

陈德广. 差异和差距:中国和北美旅游地理博士学位论文的比较研究[J]. 人文地理, 2006, 21(2): 12-16. [Chen Deguang. Differences and gaps:The comparison study of PhD dissertations in tourism geography between China and North America[J]. Human Geography, 2006, 21(2): 12-16. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.02.003] |

| [5] |

汪德根, 陈田, 王金莲, 等. 1980-2009年国内外旅游研究比较[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 535-548. [Wang Degen, Chen Tian, Wang Jinlian, et al. Comparison of domestic and overseas tourism research from 1980 to 2009[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(4): 535-548.] |

| [6] |

徐红罡, 刘方方, 普涵艺. 旅游地理学与地理学关系研究——基于2006-2016年国际旅游地理文献[J]. 旅游学刊, 2018, 33(11): 139-148. [Xu Honggang, Liu Fangfang, Pu Hanyi. A study on the relationship between tourism geography and geography:Based on the international tourism geographical literatures from 2006 to 2016[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(11): 139-148. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.11.019] |

| [7] |

陈悦, 陈超美, 胡志刚, 等. 引文空间分析原理与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 75-85. [Chen Yue, Chen Chaomei, Hu Zhigang, et al. Principles and Applications of Analyzing a Citation Space[M]. Beijing: Science Press, 2014: 75-85.]

|

| [8] |

Bianchi R V. The 'critical turn' in tourism studies:A radical critique[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(4): 484-504. DOI:10.1080/14616680903262653 |

| [9] |

Scheyvens R, Momsen J H. Tourism and poverty reduction:Issues for small island states[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(1): 22-41. |

| [10] |

McKercher B, Lau G. Movement patterns of tourists within a destination[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(3): 355-374. |

| [11] |

McKercher B, Shoval N, Ng E, et al. First and repeat visitor behaviour:GPS tracking and GIS analysis in Hong Kong[J]. Tourism Geographies, 2012, 14(1): 147-161. |

| [12] |

Nyaupane G P, Chhetri N. Vulnerability to climate change of naturebased tourism in the Nepalese Himalayas[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(1): 95-119. |

| [13] |

Kim S, Long P, Robinson M. Small screen, big tourism:The role of popular Korean television dramas in South Korean tourism[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(3): 308-333. DOI:10.1080/14616680903053334 |

| [14] |

Mostafanezhad M. The geography of compassion in volunteer tourism[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 318-337. DOI:10.1080/14616688.2012.675579 |

| [15] |

Becken S, Wilson J. The impacts of weather on tourist travel[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(4): 620-639. DOI:10.1080/14616688.2012.762541 |

| [16] |

Sharma B, Dyer P. An investigation of differences in residents' perceptions on the Sunshine Coast:Tourism impacts and demographic variables[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(2): 187-213. |

| [17] |

Fletcher R. Sustaining tourism, sustaining capitalism? The tourism industry's role in global capitalist expansion[J]. Tourism Geographies, 2011, 13(3): 443-461. DOI:10.1080/14616688.2011.570372 |

| [18] |

朱竑, 郭隽万果, 吴伟. 国际社会文化地理学研究发展与启示——基于Social and Cultural Geography论文统计分析[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1981-1996. [Zhu Hong, Guo Junwanguo, Wu Wei. The development and research characteristics of international social and cultural geography:Toward a quantitative analysis of published articles in Social&Cultural Geography[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1981-1996.] |

| [19] |

曾国军, 王丹丹. 全球视野下接待业研究述评——基于IJHM的量化内容分析(2006-2015)[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 114-126. [Zeng Guojun, Wang Dandan. A review of studies on hospitality in a global perspective:Based on a quantitative content analysis of IJHM from 2006 to 2015[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 114-126. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.05.015] |

| [20] |

汪德根, 陆林, 刘昌雪. 近20年中国旅游地理学文献分析——《地理学报》、《地理研究》、《地理科学》和《自然资源学报》发表的旅游地理类论文研究[J]. 旅游学刊, 2003, 18(1): 68-75. [Wang Degen, Lu Lin, Liu Changxue. An analysis of China's tourism geography papers and documents in the past twenty years:Research on tourism geography papers published in Geography Journal, Geography Research, Geography Science and Natural Resources Journal[J]. Tourism Tribune, 2003, 18(1): 68-75. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2003.01.016] |

| [21] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 12. [Chen Xiangming. Qualitative Research in Social Sciences[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 12.]

|

| [22] |

贺灿飞, 郭琪, 马妍, 等. 西方经济地理学研究进展[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1207-1223. [He Canfei, Guo Qi, Ma Yan, et al. Progress of economic geography in the West:A literature review[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1207-1223.] |

| [23] |

Ben-Dalia S, Collins-Kreiner N, Churchman A. Evaluation of an urban tourism destination[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 233-249. |

| [24] |

Ratz T, Smith M, Michalko G. New places in old spaces:Mapping tourism and regeneration in Budapest[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(4): 429-451. DOI:10.1080/14616680802434064 |

| [25] |

Lacher R G, Nepal S K. From leakages to linkages:Local-level strategies for capturing tourism revenue in northern Thailand[J]. Tourism Geographies, 2010, 12(1): 77-99. |

| [26] |

Koster R L P, Lemelin R H. Appreciative inquiry and rural tourism:A case study from Canada[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(2): 256-269. |

| [27] |

Saarinen J, Kask T. Transforming tourism spaces in changing sociopolitical contexts:The case of Parnu, Estonia, as a tourist destination[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(4): 452-473. DOI:10.1080/14616680802434072 |

| [28] |

Nepal S K. Residents' attitudes to tourism in central British Columbia, Canada[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(1): 42-65. |

| [29] |

Collins-Kreiner N, Israeli Y. Supporting an integrated soft approach to ecotourism development:The Agmon Lake, Israel[J]. Tourism Geographies, 2010, 12(1): 118-139. |

| [30] |

Gelbman A. Border tourism in Israel:Conflict, peace, fear and hope[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(2): 193-213. |

| [31] |

Yang Y, Wong K K F. Spatial distribution of tourist flows to China's cities[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 338-363. |

| [32] |

Birenboim A, Anton-Clave S, Paolo Russo A, et al. Temporal activity patterns of theme park visitors[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(4): 601-619. DOI:10.1080/14616688.2012.762540 |

| [33] |

Shoval N, Ahas R. The use of tracking technologies in tourism research:The first decade[J]. Tourism Geographies, 2016, 18(5): 587-606. DOI:10.1080/14616688.2016.1214977 |

| [34] |

Lew AA. Tourism's role in the global economy[J]. Tourism Geographies, 2011, 13(1): 148-151. |

| [35] |

Sánchez-Rivero M, Cárdenas-García P J. Population characteristics and the impact of tourism on economic development[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(4): 636-652. DOI:10.1080/14616688.2014.915876 |

| [36] |

Chen L. Cultural impact of modernization and tourism on Dai villages in Xishuangbanna, China[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(5): 757-771. DOI:10.1080/14616688.2014.948044 |

| [37] |

Rezaei N. Resident perceptions toward tourism impacts in historic center of Yazd, Iran[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(5): 734-755. DOI:10.1080/14616688.2017.1331261 |

| [38] |

Adamiak C, Hall C M, Hiltunen M J, et al. Substitute or addition to hypermobile lifestyles? Second home mobility and Finnish CO2 emissions[J]. Tourism Geographies, 2016, 18(2): 129-151. |

| [39] |

张书颖, 刘家明, 朱鹤, 等. 国外生态旅游研究进展及启示[J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1201-1215. [Zhang Shuying, Liu Jiaming, Zhu He, et al. Review of progress in international research on ecotourism and implications[J]. Progress in Geography, 2018, 37(9): 1201-1215.] |

| [40] |

Marzo-Navarro M, Pedraja-Iglesias M, Vinzon L. Sustainability indicators of rural tourism from the perspective of the residents[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(4): 586-602. DOI:10.1080/14616688.2015.1062909 |

| [41] |

Gill A M, Williams P W. Mindful deviation in creating a governance path towards sustainability in resort destinations[J]. Tourism Geographies, 2014, 16(4): 563-579. DOI:10.1080/14616688.2014.925965 |

| [42] |

Shani A, Polak O, Shashar N. Artificial reefs and mass marine ecotourism[J]. Tourism Geographies, 2012, 14(3): 361-382. DOI:10.1080/14616688.2011.610350 |

| [43] |

Sarrasin B. Ecotourism, poverty and resources management in Ranomafana, Madagascar[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(1): 3-24. |

| [44] |

Braden K, Prudnikova N. The challenge of ecotourism development in the Altay region of Russia[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(1): 1-21. |

| [45] |

Hunter W C. Projected destination image:A visual analysis of Seoul[J]. Tourism Geographies, 2012, 14(3): 419-443. |

| [46] |

Avraham E, Ketter E. Marketing destinations with prolonged negative images:Towards a theoretical model[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(1): 145-164. |

| [47] |

Avraham E, Ketter E. Destination image repair while combatting crises:Tourism marketing in Africa[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(5): 780-800. DOI:10.1080/14616688.2017.1357140 |

| [48] |

Le-Klaehn D, Roosen J, Gerike R, et al. Factors affecting tourists' public transport use and areas visited at destinations[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(5): 738-757. DOI:10.1080/14616688.2015.1084527 |

| [49] |

Liasidou S. Decision-making for tourism destinations:Airline strategy influences[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(3): 511-528. |

| [50] |

Han G, Ng P, Guo Y. The state of tourism geography education in Taiwan:A content analysis[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(2): 279-299. |

| [51] |

Che D. Teaching tourism geography[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(1): 120-123. |

| [52] |

Hall M C. Framing tourism geography:Notes from the underground[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43: 601-623. DOI:10.1016/j.annals.2013.06.007 |

| [53] |

Dornan D, Truly D. Tourism geography education:Opportunities, obstacles and the production of tourism geographers[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(1): 73-94. |

| [54] |

Coles T. Tourism studies and the governance of higher education in the United Kingdom[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(1): 23-42. |

| [55] |

Christian M. Tourism global production networks and uneven social upgrading in Kenya and Uganda[J]. Tourism Geographies, 2016, 18(1): 38-58. |

| [56] |

Saarinen J, Rogerson C M, Hall C M. Geographies of tourism development and planning[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(3): 307-317. |

| [57] |

Lew A A. Tourism planning and place making:Place-making or placemaking?[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(3): 448-466. DOI:10.1080/14616688.2017.1282007 |

| [58] |

Baggio R, Sainaghi R. Complex and chaotic tourism systems:Towards a quantitative approach[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2011, 23(6): 840-861. DOI:10.1108/09596111111153501 |

| [59] |

陆林, 任以胜, 朱道才, 等. 乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 102-118. [Lu Lin, Ren Yisheng, Zhu Daocai, et al. The research framework and prospect of rural revitalization led by rural tourism[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 102-118.] |

| [60] |

Lu L, Bao J, Huang J F, et al. Recent research progress and prospects in tourism geography of China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2016, 26(8): 1197-1222. DOI:10.1007/s11442-016-1322-8 |

| [61] |

金玉实, 赵玉宗. 日本旅游地理学的百年传统与演进[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 2039-2057. [Jin Yushi, Zhao Yuzong. Centennial research process of tourism geography in Japan[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 2039-2057.] |

| [62] |

保继刚, 张捷, 徐红罡, 等. 中国旅游地理研究:在他乡与故乡之间[J]. 地理研究, 2017, 36(5): 803-823. [Bao Jigang, Zhang Jie, Xu Honggang, et al. Tourism geography in China:Between hometown and alien land[J]. Geographical Research, 2017, 36(5): 803-823.] |

| [63] |

翁时秀, 保继刚. 中国旅游地理学学术实践的代际差异与学科转型[J]. 地理研究, 2017, 36(5): 824-836. [Weng Shixiu, Bao Jigang. The cross-generational differences and transformation of the academic practices of tourism geography in China[J]. Geographical Research, 2017, 36(5): 824-836.] |