区域一直是地理学研究的核心概念。20世纪80年代以来,受到社会结构理论、时间地理学和人本主义地理学等学术思潮的影响,诞生了“新区域地理学”,推动了对区域的重新思考[1]。人们对区域的研究兴趣又死灰复燃,使得区域再次成为关注焦点,走到学术舞台的中心[2, 3]。新区域地理的核心认为区域是社会建构的,不再视之为预先给定的、完全形成的空间单元。这与全球化发展、区域转型、跨地区网络连接、人员信息流动及其引发的政府治理重构的现实紧密相关[1, 4]。在多学科和跨学科的研究背景下,区域研究也不再仅仅是空间科学的计量分析,而是涉及到了经济学、社会学、规划学、政治学和文化学等诸多范畴[5]。正如Macleod指出,在急剧的经济转型、政治重组和社会文化的改变之中,多学科研究方法渗透到区域研究,也使得区域本身的内涵发生变化。区域可以是在全球经济中有竞争力的经济区,也可以是在复杂系统里多种治理尺度下战略性的政治领域,更可以是认同政治塑造的文化空间[6]。在过去的几十年,区域的边界和区域在更广阔政治系统中的角色已经发生了重大变化,这一改变过程被很多学者用其理论思想来论述,如再领域化、国家的尺度重组、区域化和新区域主义[7]。总之,区域的社会建构成为新的理解视角。区域研究的新文献不断涌现,促使我们思考区域是什么,如何研究区域变化、发展、治理和调控等问题[5, 8]。

本文援引社会建构主义(social constructivism)的视角来审视区域问题。总体而言,社会建构视角体现的是对本质主义(essentialism)的反思,认为事物与现象不存在绝对的本质与意义。世界不是一个理所当然、预先给定的存在,而是一个正在建构、不断发生变化的现实[9]。回到区域这一概念,社会建构主义认为区域并不是僵化的、一成不变的空间单元。区域的确是独特的,但这种独特性和特殊性不是与生俱来的,而是由社会产生[10]。一方面,国家政府拥有政治、组织和意识形态的资源,有助于在现有边界的基础上进一步促进区域建设;另一方面,无数复杂的网络、关系和不同地方之间的流动构成了开放的和不一致的边界的功能区域。其结果是区域通过一定的社会与空间实践不断地再生产与再建构[7, 8]。区别于国内素来已久的实证主义区域研究传统,文章从社会建构主义的视角理解区域的内涵,总结和梳理出当前的研究议题,并试图提出针对国内开展区域研究的借鉴和启示,为当下的区域研究提供有价值的实践思考和理论反思。

2 区域的内涵演变及社会建构主义对区域的研究立场 2.1 区域的内涵演变作为空间分析的核心,尽管“区域”一词无疑是一百多年来学术界和政策研究者的关注点,但它仍然是一个难以捉摸的术语[6]。一方面,定义区域是一个非常复杂的过程[11]。为了满足功能上、领域上和行政上的目的,区域被不断地创造、发明和建构。传统意义上,区域是介于地方和国家之间的一个地理尺度[12]。但随着社会再生产的多重过程和多重尺度,对区域的认识也在发生变化。很多学者指出,区域的概念可大可小,在某些程度上是模糊(fuzzy/ vague)的,可以出现在不同的地理尺度上[13-15]。例如,可以指国际(洲际)地区(international /interstate region)和超过两个国家及以上的跨边界地区(cross border region),也可以指国家及内部的次国家空间(sub-national region),更可以指小的地区(small region),此时等同于地方(local/ place)。另一方面,如同“空间”和“地方”在本体论和认识论的变化,区域的含义也经常受到由空间分析范式转变所带来的挑战和修正。传统的区域地理学把区域定义为地球表面某一特定的、且与相邻地域存在差异的物理空间,其研究在于对地理现象的经验主义描述。正如Hettne所提到的传统区域观:区域是一个地区牢牢扎根于一定范围的领土空间,一群人生活在一个地理界限分明的社区中,控制着一定的自然资源,通过一定的文化价值和历史形成的社会秩序和共同纽带而团结在一起[16]。20世纪中期,伴随着“计量革命”和区域科学研究的兴起,主要运用新古典经济学理论和严格的数理统计技术,发展定量建模方法的区位分析和寻找普遍规律来解释空间行为。空间凯恩斯主义更是把区域视为实施带有强烈功利色彩的发展主义手段的客体,如政策推行、规划设计和功能区划的载体等[8, 17]。总的来说,这一时期学界倾向于用领域性(territorial)的思维看待区域问题。之后,行为主义地理学、人本主义地理学和激进地理学对“空间科学”的批判解构了传统区域主义的观点,也催促了新区域主义的形成。许多学者指出,传统的本质主义区域观基于“地理邻近”因素来定义区域是存在问题的,因为它预设了一个客观的、静态的现象,而忽略了社会和政治力量的动态过程,仅仅通过边界来定义和划分区域是不够充分的[8, 18]。基于此,新区域主义倡导用关系性(relational)的思维探讨区域问题,把区域理解为各种地理要素组成的网络区位,以及商品、技术、知识、人员、金融和信息等流动的空间。区域的空间结构不应被视为是有边界的,相反,它们由千变万化的网络和关系连接组成,由流动的实体构造[5, 19, 20]。区域不是定格在历史和地理之上,而是制度化、社会建构和政治上存在争议的空间[8, 21, 22]。综上可见,区域已经成为一个多元定义的概念。但是我们不应该认为上述的几种理解互不相干,而是必有重叠之处,只不过是表现出区域研究的深度层次。

2.2 社会建构主义对区域的研究立场Hudson和Pike指出,区域处在经济增长和政策治理的中心位置,针对如何最恰当地定义区域和认识区域的地位,存在着一些相当激烈的学术争辩,甚至这种讨论变成了极化的非此即彼(either/or)的选择[2, 5]。一方面,有些观点认为区域是封闭的、有界的和均质的实体;而有些观点则认为区域是开放的、可渗透的和非均质的。另一方面,区域是作为政策对象的客体;有的则认为区域是影响、制定和执行政策的主体。然而,如果只把这些问题看成是非此即彼的选择,就会产生反作用,并把对区域及其发展的研究引向一些宽敞但最终是毫无成效的死胡同。提出运用社会建构的视角理解区域,并非是与之前的实证主义认识观一比高下,而是从两者兼有(both/and)的角度提供更为有效的方法来分析区域发展问题[2, 5]。概而言之,社会建构主义对区域的研究立场是要超越简单的二元对立,加强彼此之间的对话。这体现在:①结合领域性和关系性的方法来研究社会空间关系。关系性的分析,认识到区域是通过无数跨地区的网络和关系形成的;领域性的分析,阐明如何在本区域内通过动员和实施相关的制度和项目来趋近甚至强化区域要素的连续性[4]。②避免以往关于区域地理研究“只见物不见人”的倾向。强调区域不仅仅是社会行动的背景,而且在社会行动中融合了空间、权力关系和意识形态对意义、身份、话语和物质性的斗争,这既是区域的构成部分,也影响了区域的发展进程[23]。③从历史互动的视角看待区域发展的主导性观点。区域发展是宏观层面的制度和意识形态的发展与微观层面基于特定地方的活动和认知的互动。不同地方对此作出不同的社会和政治响应[24]。

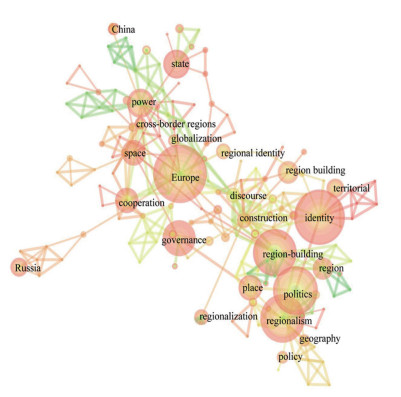

3 区域的社会建构主要研究议题本文主要目的是通过梳理关于“区域的社会建构”的已有成果,为中国人文地理学界开展区域地理研究提供启示。因此,使用“web of science”数据库搜索文献数据,并利用Citespace软件这一宏观知识计量的信息可视化工具进行科学图谱分析。搜索的主题词限定为“region building”或者“social construction of region”,研究类别为地理(geography)以及相关学科区域研究(area studies)、区域城市规划(regional urban planning)和城市研究(urban studies)。图 1为“区域的社会建构”研究文献的核心关键词,为接下来进一步归纳研究主题和重点提供了依据。圆圈代表聚类程度,圆圈的半径越大,表明研究频次越高;颜色越偏向于暖色,则其被引时间越近;若出现红色外围,则表明其被引频次曾或仍在集聚增加。此外,也结合典型学者如Anssi Paasi、Alexander Murphy和Andrew Jonas等的著作加深对相关议题的理解。

|

图 1 “区域的社会建构”研究关键词 Fig.1 Statistics of Key Words about "Social Construction of Region" |

区域身份(regional identity)起源于空间社会化,具有认知和情感两方面。在认知方面,是指区域在自然和文化上不同于其它区域的特征;在情感方面,是人们对所在区域的认同感[13]。区域身份的形成是一个“在与政治、经济和文化等相关的社会实践和话语中逐渐演化”的历史过程。它以实践、话语和行动的形式存在,而不仅仅是一个抽象的口号。如Chakma探讨了南亚区域身份的历史演变及其对区域合作的影响[25]。在历史上,南亚地区基于印度国家“文明的统一”和“历史的连续性”,“印度”和“印度次大陆”这两个词汇被广泛使用来描述区域概况。19世纪50年代之后,印度开始沦为英国的殖民地,印度次大陆上各个分散的地区被整合起来,这给印度带来了团结的感觉。但是英国“分而治之”的殖民政策却引发了“差异政治”,导致了1947年印度的分裂并破坏了其区域身份。事实上,“南亚”一词在20世纪80年代南亚区域合作联盟成立时才得到官方的认可。尽管如此,Chakma的研究指出,从经济、安全和文化方面来看,南亚各国的话语中没有关于该区域的共同叙述和意义[25]。换言之,南亚地区并未形成统一的区域认同,未能有效推动南亚区域合作联盟的发展进程。Luo针对香港和深圳的区域融合研究也有类似发现。虽然香港和深圳之间存在着紧密的经济和社会互动,但由于居民价值观、政治制度、文化和经济监管等方面的差异和差距,跨境区域共同体尚未形成[26]。这对当下粤港澳大湾区的建设依然是一个严峻挑战。

区域身份的建构与区域利益紧密相连,对于具有企业家主义精神的区域建构者而言,或者通过创造新的边界和不同叙述来重构身份,或者在维持原有边界的基础上创建新的区域形象来建构话语[7]。Vanchoski运用话语分析探讨西巴尔干地区(Western Balkan region)的区域身份现状、区域合作过程以及西巴尔干是否在国际上被认为是一个区域的问题[15]。西巴尔干区域身份源于巴尔干问题。由于战争、种族冲突和领土纷争原因,在西方公共话语中对巴尔干的特定认知出现了一些带有负面消极色彩的含义,形成“巴尔干化”,人们开始逃避将自己称为巴尔干的一部分。为了改变这种印象,有人试图用更中性的词来形容巴尔干是欧洲的一部分——东南欧(South East Europe)。西巴尔干是东南欧加入欧盟的主要力量之一,旨在接近欧盟,克服误解,并继续共同实现欧洲的价值和准则。其结果发现:“西巴尔干”一词已成为该区域各国广泛使用的一个标志,许多政府和非政府组织机构在它们的命名中也包含这一术语。西巴尔干的形式和符号得到了一些机构组织的倡议,如西巴尔干饮食、舞蹈、音乐等。西巴尔干在西方公共话语中显得非常积极,这与其努力加入欧盟的行动密切相关,也通过官媒频频向其公民介绍区域问题和区域合作活动,但区域合作的有效性仍不确定[15]。

区域身份不仅仅是一种依恋感,还包含了更广泛的知识、情感和行动。它可以引发区域的积极行动主义,通过凝聚、承诺和合作等形式增强地方参与,从而提高区域竞争力,成为繁荣经济的有力工具。Fitjar分析了挪威北部一个新兴石油地区的区域身份建构问题[7]。由Nordland,Troms和Finnmark三个郡组成的挪威北部在传统意义上是该国的边缘地区和劣势地区,以前也是出于环境原因禁止石油生产。随着发展计划提上议程,不断变化的经济环境在改变着关于区域身份的论述。围绕着石油资源的所有权问题,区域精英试图将空间划分为有界的领土单元,以取得空间固定资源的所有权,并制定一个使区域经济效益最大化的生产计划,提升区域内部的认同话语,从而提高北部地区在挪威国家层面上的地位重要性和政治影响力。Zimmerbauer在巴伦支海—爱尔兰—威尔士区域的案例研究中也发现,通过规划建立起来的区域身份以及品牌营销行动,促进了跨边境的积极发展。可以说,区域身份也是带有政治意味的,通过调动这一柔性工具(soft tool)来实现特定的战略目标[27]。

3.2 区域的制度化与去制度化由区域身份关联到另外一个相关的理论视角是Anssi Paasi提出的区域的制度化(institutionalization of region)[13, 28],即区域形成的过程(institutionalization of the region is the process through which regions come to being)。Paasi的区域概念被认为是20世纪80年代出现的“新区域主义”和“新区域地理学”理论体系的一个例证。他在定义区域时,反对把区域定为预先设定的空间单元和划定完全客观边界的假设,以及不考虑更广泛的社会空间连接。相反,他认为区域是不可避免地具有集体维度的历史过程。因此,这意味着区域的出现、演化和最终消失,是社会发展的特殊产物,是永远地“成为”(becoming)的过程而不仅仅是“存在”(being)。Paasi提出了区域的制度化过程的四个阶段:一是划定区域的物理界线和范围,即领域的形状和边界;二是符号的发展,即命名和创造象征意义;三是正式制度和非正式制度的发展;四是区域身份和区域意识的建立,区别于其它区域的特征。值得指出的是,这些阶段可能部分发生,可能全部发生,也可能同时发生。另外,区域的制度化可以发生在任何空间尺度上[28]。芬兰是Paasi对区域进行理论化的起点,他察觉到随着整个国家在不断深化欧盟的区域体系政策,导致空间劳动分工在扩大,芬兰国的区域结构转型增加了省级行政单元的数量。这种以功能—经济为基础的区划改变了传统的领域形状,随后的立法行动和通过各种社会实践(出版社、报刊等)来建构符号和创造象征意义也成为必然。Paül探讨1940年代以来西澳(Western Australia)这一区域的正规化(formalisation)过程,认为当中的立法程序、成立区域发展委员会机构成为了重要的事件节点[29]。Paül的研究颠覆了澳大利亚经济地理学家所关注的普遍被认为是理所当然的区域——皮尔巴拉地区(Pilbara region),直到20世纪70年代,它还只是澳大利亚西北地区一个未定义的部分,被认为是一个宽泛的政策领域,是矿区和工业区。西澳区域的制度化过程为区域研究者以批判的眼光审视区域作为研究对象提供了一个实际的理由,区域不仅仅是物理空间、容器和政治经济发生过程的背景,而是可以把区域作为研究对象,关注区域本身是什么,演变的过程如何。

与区域的制度化过程相反的趋势是区域的去制度化(deinstitutionalization of region),表示在行政区划调整的背景下,两个及以上的区域因合并而去除原有边界的过程[30, 31]或者较大的区域分裂成为较小空间单元的区域解体过程。新区域的产生往往与旧的区域紧密关联,但不是一个简单的替代关系。正如Zimmerbauer指出,区域转型还没有得到充分的研究,需要进一步的概念化和理论化的工作,以便更好理解区域是如何形成的、又是如何走向的[30, 31]。他分析了一个西芬兰地区的行政区划调整案例,探讨相对较小的Nurmo市被该区域中心的Seinäjoki市合并后所导致的结果,发现一些来自Nurmo的居民仍然继续使用以前的旗帜符号和名字,甚至产生激进主义运动,以此表达他们的反抗情绪和表现区域身份。Zimmerbauer认为,将区域的去制度化理解为一个过程是有帮助的。当它的行政地位被移除后,Nurmo仍然处于一种介于两者之间的状态:不完全是已经成为了Seinäjoki的一部分,Nurmo也没有完全消失。由于区域粘性(stickiness of regions),其社会、文化和意识形态层面的变化并不一定会迅速适应。以前的居民可以坚持集体空间意识,嵌入到许多参与行动之中,并随时在挑战新区域的统一性和同质性[30, 31]。朱竑等对广州的行政区划调整案例研究亦有类似发现[32]。2005年东山区并入越秀区后,引发了东山居民对地方身份的思考和困惑。研究指出东山人的地方身份是增强了而并非减弱,但是面对不可扭转的区域变化现实,东山人在融入越秀区之后表现出身份模糊的两难性。他们捍卫东山的地方身份,不过更多的是从社会和文化的象征性符号层面,而不是生活的物质方面。总之,区域就像被不断重写的文本,是随时间而变化的一系列社会实践的集合。与此相关的是,去制度化的区域可以以“界限不明”(penumbral border)的形式存在,在很长一段时间内对他们的居民产生意义。这一过程也恰恰揭示出了区域含义的复杂性,避免简单地做出定义[30]。此外,这一点与经济地理学上的制度学派也有相似观点,Passi认为,区域的制度化与区域身份研究是经济地理学中关于制度厚实(institutional thickness)、社会嵌入和治理等内容体系的一部分,值得深入探讨[33]。

3.3 区域化与区域发展把区域的制度化过程延伸开来,一个区域与另外一个或多个区域发生互动,建立合作机制的社会经济过程,即是区域化。区域化是同时嵌入到不同地理尺度上(如县、市、省、国家和全球)包含了发展战略的区域发展形式。区域化作为一种区域的社会建构形式,一是区域间的认同使得双方(或多方)组成商业联盟,建立起跨政治辖区甚至是国界的新的治理框架;二是通过多尺度、跨区域的网络连接,远远超出给定区域的几何范围,拓宽了原有区域的经济社会发展空间;三是政府的尺度重组过程在不断促使区域发生变化和转型,这种恒变的特征表明区域不仅仅是一种空间范围,而且是一种随时间发生的、具有多重历史轨迹的现象[28, 33, 34]。在超国家层面,表现为跨边境区域化(cross-border regionalization)。二战之后,和平稳定的发展环境为跨边境区域化提供了契机,世界政治经济的新自由主义化更是加速了这种现象的发生。国界边境越来越被视为增长的障碍和藩篱,在新的竞争空间中,边界的角色应该被削弱,以促进人员、资本和商品的无摩擦流动。跨边境区域化是多个国家自行协商或在第三方的协助下聚集在一起,通过尺度重组和地域重构创造新的区域发展空间,增加区域发展的竞争力。在欧洲,第一个“欧洲区域化(Euroregions)可以追溯到20世纪50年代,但真正意义上跨边境区域化的繁荣发展开始于20世纪90年代,也导致了目前70多个欧洲跨境区域的现状,加快了欧洲一体化的进程。如由荷兰的Enschede市和德国的Münster市所组成的跨边境区域,其区域建构的过程是通过政治动员、构建治理模式和战略统一化的方式,以便吸引外来的资源[35]。Su研究了云南省区域发展的策略,发现云南基于地缘优势通过云南中部城市经济区、泛珠三角经济合作区和大湄公河次区域经济合作区等项目建立多尺度的网络连接进行区域化的建构,使处于西南边陲的云南省也嵌入到全球经济的生产网络。从更宽泛的意义上讲,是中国政府通过跨边境的尺度重组项目来实施“走出去”的国家战略,拓宽新的国家发展空间。但是,区域合作中不同主体之间的区域身份、政治信任和领域政治问题都影响到了经济发展成效[36, 37]。正如García-Álvarez指出,跨边境区域化不仅要克服政治—行政的影响,还有与民族国家相联系的心理边界[38]。

在次国家层面,表现为跨辖区区域化(cross-jurisdiction regionalization)。城市—区域和次国家空间已经成为了应对竞争力的重要节点,被政府当作全球化下的一种新生产力[39]。在美国,区域建构是建立在州政府与市民、社会机构、草根组织和企业的横向联系和互动下所形成的区域伙伴关系之上。政府希望通过以新的政策区域为纽带,促进地方政府间的横向联合,以规避联邦政府的政策制约,获取地方发展的更大空间[35, 39]。在中国,不同省市行政区划之间的界线像一道无形的墙,行政管理上的碎片化是影响区域市场和资本要素跨辖区流动的主要障碍。因此,跨辖区的区域建构也成为了许多城市谋求发展的战略,如建设城市—区域和城市间组织(city-regions and inter-municipal organizations),旨在提高在全球市场上吸引资本的能力。Luo和Shen分析了南京的区域建构问题,即由以南京为核心、辐射到江苏、浙江和安徽省份邻近城市所构成的城市群,其作用在于培育城市之间的网络关联,提升城市的竞争力,所编制的城市—区域战略型规划在区域建构中发挥了重要作用[40]。更进一步,Li和Wu探讨了长江三角洲的区域合作问题,指出了政府在区域建构中的重要性和局限性,对于理解中国的城市区域主义(city-regionalism)提供了重要思考点[41]。长三角的区域化既有中央政府自上而下推动的长三角区域一体化战略,也有地方政府之间合作推动的区域建构政策。与此同时,中国行政体制中根深蒂固的政治干预(如城市政府的政策立场,优先考虑城市自身利益而非区域利益;区域建构缺乏制度化的过程)也深刻影响到经济和市场发展,这也是当前建立新的次国家空间失败的原因。可见,区域化并非是一个线性的过程,而是在不断演化。区域化进程在很大程度上取决于其具体的历史、政治、经济、社会和地理环境。

4 地方还是区域?透过尺度的棱镜自20世纪80年代以来,地理学者一直在交替使用“区域”和“地方”这两个概念,以至于人们产生困惑,什么时候使用“区域”,什么情况下使用“地方”[42, 43]。为了更清晰地展示出两者之间的区别和联系,本文引入尺度的概念作为分析的棱镜。但是,尺度作为一个复杂的地理术语,同样具有多重内涵。因此有必要简单回顾尺度内涵的演变,从而为区分“区域”和“地方”提供有力的工具。简单地讲,按照Taylor、Swyngedouw等早期马克思主义地理学者的唯物主义观,认为尺度是对不同范围层级的划分框架,是一种空间化的前定结构,具有水平范围(领土大小)和垂直层级(级别高低)的双重特性以及同心圆和梯子的双重隐喻。伴随着西方人文地理学的“尺度转向”,尺度定义的再哲学化使得人们对尺度的认识从现实主义向建构主义转变。尺度不再是一个被给定的平台,而是被视为一种社会建构,是更广泛的社会、政治、经济和文化过程的产物[44]。据此:

从现实主义的角度来讲,区域和地方的区别在于尺度的层级和大小不一样。正如前文所说,区域是介于地方与国家之间的一个地理尺度,即区域表示的空间范围更大,而地方表示的空间范围更小。通常将地方定义为一种当地的环境,它的存在源于个人对它的依恋。区域一词则被以各种方式用来表示具有形式、功能或感知意义的空间分隔(spatial compartments)[24]。就其联系而言,如周尚意指出,大区域是由中区域组成的,中区域是由小区域(此时等同于地方)组成的。Cresswell也认为,区域本身是一个更大整体的一部分,也包含了更小的单元(如地方)[1]。他们之间可能是组合关系,也可能是系统关系[11]。在这种认识论之下,区域和地方往往被视为是物理空间,是资本主义积累的场所,是社会生产的背景和容器,有固定的领域边界。

从建构主义的角度来看,尺度的社会建构将“区域”和“地方”卷入到复杂交织的关系之中。其相同处在于,“区域”和“地方”的概念是灵活的、临时的,没有任何预设的尺度,表现出一种相对主义的倾向。在不同语境下(有时是隐喻的)地方被理解为与种族、阶级、性别、身体、我者等相关,以此成为身份政治的一个基本构成要素[33]。针对区域而言,通常把区域理解为由制度化实践、权力关系和话语组成的历史偶然性的社会过程。区域形成是社会实践和社会意识在不同时空尺度下区域转型的一个时刻[42, 43]。当然,区域研究也关注区域身份,如前文3.1和3.2部分所论述到的。在这一认识论下,“区域”和“地方”在很多情况下是混用的,例如都是描述由行政区划调整带来的社会空间变化这一现象,Zimmerbauer和Zhu使用不同概念去分析,但反映了同一个实质性问题[30-32]。也正如Paasi指出,区域本身不应该被理解为固定的、有界的和单独的“尺度”,而是更多地理解为将地方、国家和全球尺度结合在一起的过程或表现[43]。其不同之处在于,如果把区域概念化为多尺度的制度上的构造,那么地方可以概念化为生活中个人空间经验上的累积档案。区域与治理、领域关联,地方则不受任何特定区位的限制,而是从个人、家庭和生活故事的角度来理论化[42, 43]。这就是为什么相对于区域,地方更容易受到地理学者青睐的原因。从尺度转换的视角来看,地方身份与意识还可以转换成区域身份和意识,成为区域主义的重要来源[45]。

5 结论与展望本文从社会建构主义的视角审视区域,发现区域的本体论已经发生了变化:逐渐从区域的封闭性、有边界的、稳定的领域性特征趋向认识到区域的开放性、可渗透的、流动的关系性特征。值得指出的是,区域的社会建构不是要摒弃区域具有固定领域形状的观点,而是要看到经济、社会和政治力量对区域变化的影响,理解区域是制度化、社会建构和政治上存在争议的空间。更重要在于,探讨区域在领域性和关系性之间相互作用[20, 21, 31]。通过文献梳理,归纳了当前区域的社会建构的研究议题,包括区域身份的形成与建构、区域的制度化与去制度化、区域化与区域发展三个方面。其中,区域身份是区域的社会建构研究的核心话题,区域发展的制度安排则是重要落脚点。

那么,运用社会建构主义视角看待区域问题有什么方法论意义呢?第一,区域含义的模棱两可使得区域概念难以给出明确定义,但是区域可以受益于对其领土形状保持一定的模糊以及淡化它们存在争议的本质[7]。因此,无论是国家之间还是国家内部,对于存在争论的地区,在坚持主权和领土完整的原则上,区域的社会建构思想可以帮助决策者走出绝对空间上的区域认识观,强调区域的模糊性,淡化区域的冲突本质,在建立共识的基础上谋求共同发展和利益。第二,指出了在规划中话语和实践、规划方案和规划者之间有时会出现不匹配的原因。在战略规划方面,尽管在具体的规划活动、政治和管理方面,区域仍然主要以有边界的和领域性的政治单位形式存在,但规划人员越来越需要考虑到区域的开放性和可渗透性的特征。这种微妙的复杂性警醒规划者在区域规划过程中要谨慎地对待边界划分,纸张上的想象区域(imaginary regions on paper)需要考虑区域本身的历史变化过程和公民日常生活[18, 27]。第三,区域既是封闭的、领域性的和存在边界的,也是开放的、关系性的和流动的。但不要简单地把这理解为互相矛盾的过程,而是在两者的现实张力之中致力于探索如何生产政策、地方以及地方中的政策(serves to produce policies and places, policies in place)。例如,很多研究尽管强调了区域的领域性,但是区域行动主义本身是通过互动和网络得以实现。因此,与其从根本上把区域看作是在领域性或关系性之间的二元对立,不如把领域性和关系性在区域上的表现看作是不同尺度上存在部分重叠的网络实践[18],正如Hudson所言的从两者兼有的视角看待区域问题[2]。这对社会空间关系进行理论化之时的启迪是,应该考虑不止一个空间的维度。

目前国内对区域的社会建构研究,主要形成以吴缚龙、李禕、罗小龙和陈雯等为代表的作者群,关注长三角的区域合作和城市—区域治理[40, 41, 46];以及以叶嘉安、沈建法、徐江和杨春等为代表的作者群,关注珠三角的跨边界区域化、城市—区域主义和地缘政治[26, 47, 48]。这些研究较多依托西方的理论视角,以长三角和珠三角为案例,进行中西的实证比较和理论对话。但正如Jonas指出,区域化在哪里发生、为什么发生、区域化的过程是如何协商、建构和充满争议的,这仍需要进一步的深入探索[20]。中国具有广阔的地域空间,现代化与城市化是当前中国社会发展的两大主线,对区域发展变化带来了深远影响,也天然地为区域地理研究提供了丰富的研究素材。特别是随着《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》(2018年11月)这一政策文件的颁布,更加突显了区域地理研究的理论价值和现实意义。从社会建构主义的视角理解区域为学者提供了广阔的研究话题和深邃的社会洞察力,在实践层面,它有助于理解区域变迁、区域合作、区域凝聚力和区域一体化等的现状和过程。从宏观来看,西南、西北和东北的跨边境地区,如中越东兴—芒市跨境经济合作区、中缅瑞丽—木姐边境经济合作区,由此带来的跨边境流动和区域化发展值得关注;政府尺度重组下的新国家空间,如新设立的雄安新区、粤港澳大湾区和长三角一体化,城市如何融入区域发展,区域的制度化原因、过程与后续影响值得研究。省际交界地区,如晋陕豫黄河金三角、粤桂、湘赣、川渝等地方,区域合作与交流的现状与机制值得分析。对于存在敏感和冲突的边境区域,理解全球化背景下区域身份话语的意义,它作为区域建构一部分是如何被社会建构的,又是如何成为社会文化实践和话语的一部分并被用来维持分裂和排斥的[33]。从微观来看,在行政区划调整方面,如广东的顺德、南海撤市改区并入佛山所带来的市民身份抵抗,安徽的徽州改名黄山引发的区域变化和徽州传统文化传承问题,都值得深入探讨。在更深层次上,可以思考是什么和是谁赋予了一个地域实体的区域性(regionality)?区域身份是否可以被视为促进区域经济竞争和文化发展的重要资产?剖析区域化建构的过程与机制,区域的领域性特征和关系性特征如何互动并影响区域发展?等等。概括而言,批判性地思考区域的复杂性、区域身份以及它们在区域营销、身份政治和差异中的角色,是一项非常重要的研究任务。在文化地理、政治地理和经济地理上,区域身份已经成为一个非常流行的、明显具有国际性的话题[33]。本文旨在抛砖引玉,引发国内同行对此领域的关注。总之,区域的社会建构在一定程度上丰富了以往区域地理研究没有关注到的话题,对地理研究的社会科学基础具有重要意义[28]。

致谢: 本文于2019年1月5日在同济大学举办的“改革开放四十周年与中国城乡社会变迁”学术研讨会暨“社会地理学专业委员会”成立大会上宣读,得到武汉大学城市设计学院李志刚教授的点评和建议,对此表示感谢。| [1] |

Cresswell T. Geographic Thought:A Critical Introduction[M]. West Sussex: John Wiley&Sons, 2012: 58-79.

|

| [2] |

Hudson R. Regions and regional uneven development forever? Some reflective comments upon theory and practice[J]. Regional Studies, 2007, 41(9): 1149-1160. DOI:10.1080/00343400701291617 |

| [3] |

Moulaert F, Mehmood A. Analysing regional development and policy:A structural-realist approach[J]. Regional Studies, 2010, 44(1): 103-118. DOI:10.1080/00343400802251478 |

| [4] |

Gaberell S, Debarbieux B. Mapping regions, framing projects:A comparative analysis on the role of mapping in the region-building process of two European regions[J]. Geoforum, 2014, 52: 123-136. DOI:10.1016/j.geoforum.2014.01.004 |

| [5] |

Pike A. Editorial:Whither regional studies?[J]. Regional Studies, 2007, 41(9): 1143-1148. DOI:10.1080/00343400701675587 |

| [6] |

Macleod G, Jones M. Territorial, scalar, networked, connected:In what sense a 'regional world'?[J]. Regional Studies, 2007, 41(9): 1177-1191. DOI:10.1080/00343400701646182 |

| [7] |

Fitjar R D. Region-building in the arctic periphery:The discursive construction of a petroleum region[J]. Geografiska Annaler:Series B, Human Geography, 2013, 95(1): 71-88. DOI:10.1111/geob.12010 |

| [8] |

Paasi A, Metzger J. Foregrounding the region[J]. Regional Studies, 2017, 51(1): 19-30. DOI:10.1080/00343404.2016.1239818 |

| [9] |

Burr V. An Introduction to Social Constructionism[M]. London, UK: Routledge, 1995: 1-208.

|

| [10] |

Hudson R. Re-thinking regions: Some preliminary considerations on regions and social change[M]//Johnston R J, Hauer J, Hoekveld G A. Regional Geography: Current Developments and Future Prospects. London: Routledge, 1990: 67-84.

|

| [11] |

陈传康. 区域概念及其研究途径[J]. 中原地理研究, 1986(1): 10-14. [Chen Chuankang. The concept of region and its research approach[J]. Central China Geography Study, 1986(1): 10-14.] |

| [12] |

Scott A, Storper M. Regions, globalization, development[J]. Regional Studies, 2003, 37(6): 579-593. |

| [13] |

Paasi A. The institutionalization of regions:A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution of regional identity[J]. Fennia-International Journal of Geography, 1986, 164: 105-146. DOI:10.11143/9052 |

| [14] |

周尚意. 社会文化地理学中小区域研究的意义[J]. 世界地理研究, 2007, 16(4): 41-46. [Zhou Shangyi. The significance of small space unit in socio-cultural geography[J]. World Regional Studies, 2007, 16(4): 41-46. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2007.04.006] |

| [15] |

Vanchoski A. Region Building in the Western Balkan and Visegrad Countries-Political and Media Discourse in Macedonia[D]. Budapest: Univerzita Karlova V Praze, 2016: 1-97.

|

| [16] |

Hettne B, Soderbaum F. Theorising the rise of regionness[J]. New Political Economy, 2000, 5(3): 457-472. DOI:10.1080/713687778 |

| [17] |

苗长虹. 从区域地理学到新区域主义:20世纪西方地理学区域主义的发展脉络[J]. 经济地理, 2005, 25(5): 593-599. [Miao Changhong. From regional to new regionalism:The evolutionary trajectory of western geography in the 20th century[J]. Economic Geography, 2005, 25(5): 593-599. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2005.05.001] |

| [18] |

Paasi A, Zimmerbauer K. Penumbral borders and planning paradoxes:Relational thinking and the question of borders in spatial planning[J]. Environment&Planning A, 2016, 48(1): 73-82. |

| [19] |

Amin A. Regions unbound:Towards a new politics of place[J]. Geografiska Annaler, 2004, 86(1): 33-44. DOI:10.1111/j.0435-3684.2004.00152.x |

| [20] |

Jonas A E G. Region and place:Regionalism in question[J]. Progress in Human Geography, 2012, 36(2): 263-272. DOI:10.1177/0309132510394118 |

| [21] |

Jones M. A Regional world: Introducing reanimating regions[M]//Riding J. Reanimating Regions: Culture, Politics and Performance. London: Routledge, 2017: 1-7.

|

| [22] |

Keating M. Contesting European regions[J]. Regional Studies, 2017, 51(1): 9-18. DOI:10.1080/00343404.2016.1227777 |

| [23] |

Paasi A, Zimmerbauer K. Theory and practice of the region:A contextual analysis of the transformation of Finnish regions[J]. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2011, 163-178. |

| [24] |

Murphy A B. Regions as social constructs:The gap between theory and practice[J]. Progress in Human Geography, 1991, 15(1): 23-35. DOI:10.1177/030913259101500102 |

| [25] |

Chakma B. SAARC and region-building:Is South Asia a region?[J]. Journal of the Indian Ocean Region, 2018, 14(2): 189-205. DOI:10.1080/19480881.2018.1478272 |

| [26] |

Luo X, Shen J. The making of new regionalism in the cross-boundary metropolis of Hong Kong-Shenzhen, China[J]. Habitat International, 2012, 36(1): 126-135. DOI:10.1016/j.habitatint.2011.06.009 |

| [27] |

Zimmerbauer K. Constructing supranational regions and identities through branding:Thick and thin region-building in the Barents and Ireland-Wales[J]. European Urban and Regional Studies, 2016, 23(3): 322-337. DOI:10.1177/0969776413512842 |

| [28] |

Paasi A. Deconstructing regions:Notes on the scales of spatial life[J]. Environment&Planning A, 1991, 23(2): 239-256. |

| [29] |

Paül V, Mckenzie F H. 'About time the regions were recognised':Interpreting region-building in Western Australia[J]. Australian Geographer, 2015, 46(3): 363-388. DOI:10.1080/00049182.2015.1049242 |

| [30] |

Zimmerbauer K, Suutari T, Saartenoja A. Resistance to the deinstitutionalization of a region:Borders, identity and activism in a municipality merger[J]. Geoforum, 2012, 43(6): 1065-1075. DOI:10.1016/j.geoforum.2012.06.009 |

| [31] |

Zimmerbauer K, Riukulehto S, Suutari T. Killing the regional leviathan? Deinstitutionalization and stickiness of regions[J]. International Journal of Urban&Regional Research, 2017, 41(9): 676-693. |

| [32] |

Zhu H, Qian J X, Feng L. Negotiating place and identity after change of administrative division[J]. Social&Cultural Geography, 2011, 12(2): 143-158. |

| [33] |

Paasi A. Region and place:Regional identity in question[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(4): 475-485. DOI:10.1191/0309132503ph439pr |

| [34] |

Brenner N. Regulation theory and the regionalization debate:Recent German contributions[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 1999, 17(6): 645-650. DOI:10.1068/d170645 |

| [35] |

Perkmann M. Construction of new territorial scales:A framework and case study of the EUREGIO cross-border region[J]. Regional Studies, 2007, 41(2): 253-266. DOI:10.1080/00343400600990517 |

| [36] |

Su X B. Rescaling the Chinese state and regionalization in the Great Mekong Subregion[J]. Review of International Political Economy, 2010, 19(3): 501-527. |

| [37] |

Su X B. Multi-scalar regionalization, network connections and the development of Yunnan Province, China[J]. Regional Studies, 2014, 48(1): 91-104. DOI:10.1080/00343404.2013.799766 |

| [38] |

García-Álvarez J, Trillo-Santamaría J M. Between regional spaces and spaces of regionalism:Cross-border region building in the Spanish 'state of the autonomies'[J]. Regional Studies, 2013, 47(1): 104-115. DOI:10.1080/00343404.2011.552495 |

| [39] |

罗小龙. 竞争性区域主义与区域建构研究展望[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 7-10. [Luo Xiaolong. Prospects of competitive regionalism and region-building[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 7-10. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.002] |

| [40] |

Luo X, Shen J, Chen W. Urban networks and governance in city-region planning:State-led region building in Nanjing city-region, China[J]. Geografiska Annaler:Series B, Human Geography, 2010, 92(4): 311-326. DOI:10.1111/j.1468-0467.2010.00355.x |

| [41] |

Li Y, Wu F. Understanding city-regionalism in China:Regional cooperation in the Yangtze River Delta[J]. Regional Studies, 2018, 52(3): 313-324. DOI:10.1080/00343404.2017.1307953 |

| [42] |

Paasi A. Place and region:Regional worlds and words[J]. Progress in Human Geography, 2002, 26(2): 802-811. |

| [43] |

Paasi A. Place and region:Looking through the prism of scale[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(4): 536-546. DOI:10.1191/0309132504ph502pr |

| [44] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度政治理论框架[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1500-1509. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Towards a theoretical framework of 'politics of scale'[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1500-1509.] |

| [45] |

Keating M. Rethinking the region:Culture, institutions and economic development in Catalonia and Galicia[J]. European Urban and Regional Studies, 2001, 8(3): 217-234. DOI:10.1177/096977640100800304 |

| [46] |

Wu F. China's emergent city-region governance:A new form of state spatial selectivity through state-orchestrated rescaling[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2016, 40(6): 1134-1151. DOI:10.1111/1468-2427.12437 |

| [47] |

Yeh A G O, Xu J. Regional cooperation in the Pan-Pearl River Delta:A formulaic aspiration or a new imagination?[J]. Built Environment, 2008, 34(4): 408-426. DOI:10.2148/benv.34.4.408 |

| [48] |

Yang C. The geopolitics of cross-boundary governance in the Greater Pearl River Delta, China:A case study of the proposed Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge[J]. Political Geography, 2006, 25(7): 817-835. DOI:10.1016/j.polgeo.2006.08.006 |