2. 北京大学 城市规划与设计学院, 深圳 518055;

3. 北京大学 深圳研究生院, 深圳 518055

2. School of Urban Planning and Design, Peking University, Shenzhen 518055, China;

3. Peking University Shenzhen Graduate School, Peking University, Shenzhen 518055, China

地理学是近代“地理大发现时代”背景下快速发展的学科,社会学是近代因应“社会转型问题”而生的学科。虽然两门学科在研究问题上存在广泛交集,但是在学科分工细化的时代背景下,地理学与社会学在相同的时空条件下平行发展,少有沟通。人文地理学研究的“社会”转向与社会学研究的“空间”转向使得两门学科存在交汇的可能性,哈维(Harvey)就曾指出有必要在两个学科之间建立跨学科的框架与学科方法之间的“交互界面”[1]。20世纪80年代出现了地理学家和社会学家的合辑(Social Relations and Spatial Structures)[2],近期国内社会学界也开始出现对两个学科的互补性研究[3]。值此,我们认为有必要在上述研究基础上进一步上升到对两个学科关于空间理论的互构探索,进而贯通两个学科对话的理论框架,展现空间研究的新图景。

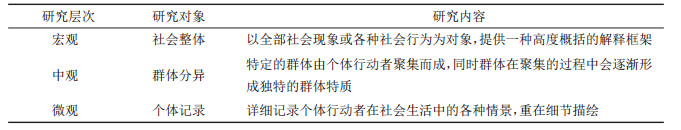

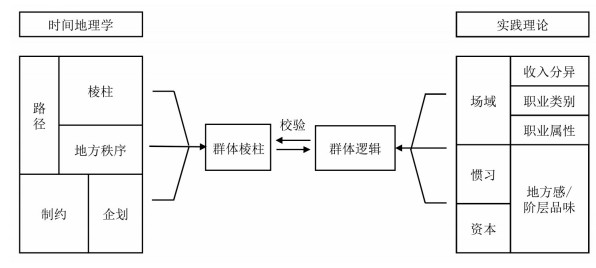

哈格斯特朗(Hägerstrand)的“时间地理学理论”(time-geography)在地理学界影响深远,而布迪厄(Pierre Bourdieu)①的“实践理论”(theory of practice)也在社会学界中占据重要地位,同时二者关注的研究议题又彼此相近。因此,本文将通过分析时间地理学与实践理论的认识论、方法论、实践场景,拓展出新的研究框架与实践指引(图 1)。

|

图 1 空间理论图景拓展的研究框架 Fig.1 The Research Framework of Space Theory Expansion |

中国当前已经进入以人为核心的人口城镇化阶段[4],同时空间规划体系的变革也要求尊重社会规律,突显社会协同[5]。因此,只见空间不见社会的研究与只见社会不见空间的研究必然在现实规划中遭遇瓶颈。相反,建立两个学科对话的理论框架,深化关于行动与实践的理论研究则可以丰富现行的规划理念、规划理论与规划实践。

2 理论构建的认识论基础:理论的亲和性空间理论图景的拓展源于研究空间理论的不同学科在研究趋向上逐渐亲和的过程。通过对人文地理学与社会学学科的梳理,我们即可判别两门学科关于空间理论的对话是否具备历史的契机。

2.1 地理学空间理论的“社会”转向从近代人文地理学思想发展的历程来看,早期的人文地理学更多的是自然地理思想的映射[6]。从康德(Immanuel Kant)定义地理学为空间科学伊始[7]到赫特纳(Alfred Hettner)、哈特向(Richard Hartshorne)等区域学派学者将空间视为被填充的容器[8],研究者更多地聚焦于地域间的异质性分析,人文地理学家的主要职责也仅停留于归纳各种自然现象的分布[9]。此时的人文地理学更像是一种经验性学科。

伴随着数学、统计学、经济学等学科的发展,计量思潮开始渗入人文地理学的研究中,空间几何学成为人文地理学研究空间结构的重要方法。人口数量、距离长度、规模面积等均被转化为数值变量,逻辑的推演与统计方法的运用成为研究的核心过程[10],研究者在研究中主要关注变量之间的关系、规律与预测。在该思潮的影响下,区位论开始形成[11],而后在Alonso[12]、Mills[13]、Muth[14]、Brueckner[15]等学者进一步完善下,发展成为“土地利用区位理论”。

但是伴随着空间分析向社会领域的迈进[16],用自然科学方法解释社会现象的效力日显不足[17]。学界通过反思计量革命时代下人文地理学研究存在的问题,催生了强调个人决策方式的微观研究,即“行为地理学”[18]。人文地理学开始出现向“社会”的转向,哈格斯特朗是这个过程中具有代表意义的学者。

2.2 社会学的“空间”转向从近代社会学发展的历程来看,早期的社会学家往往把社会看成是内生性的。他们只见社会不见空间,认为社会仅是彼此独立且纯粹的社会系统[19]。传统社会学家有意无意地忽视时空复杂性问题也说明传统社会学是缺乏空间想象力的学科[20]。从20世纪70年代起,社会学界的一些学者,如列斐伏尔(Henri Lefebvre)、吉登斯(Anthony Giddens)、布迪厄等开始将“空间”重新纳入社会学研究的视野中,促使了社会学向“空间”的转向,布迪厄正是这个过程中具有代表意义的学者。

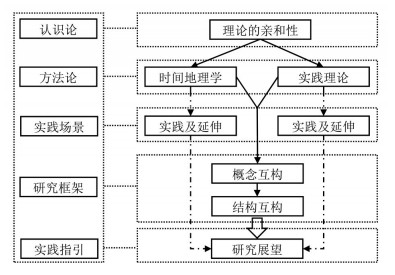

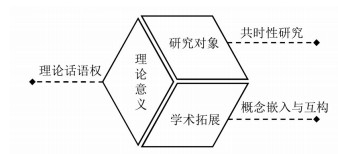

2.3 理论互构的可操作性分析本研究认为寻找学科之间的理论对话点需要满足如下的可操作性条件:首先,理论对话需要理论意义。这需要理论体系在各自学科中占据着特定的话语权;第二,理论对话可以融洽沟通。这需要两个理论对应着相似的研究议题,或者它们的研究议题本身就是同一社会背景下的“共时性”研究;第三,理论对话要能够实现理论拓展。这需要理论体系之间存在着理论概念上相互“嵌入”的可能性,并在“嵌入”的过程中实现有机“互构”,最终丰富彼此的理论意涵(图 2)。按照以上可操作性条件的框架,本研究需要进一步详细探讨两个理论在学科领域中的“话语权”,研究议题的“共时性”与理论的相互“嵌入”。

|

图 2 理论互构的可操作性条件 Fig.2 The Operability of Theory Mutual-construction |

哈格斯特朗与布迪厄同为20世纪的学术巨擘。哈格斯特朗的时间地理学精准地描绘了空间中行动者的轨迹及约束条件,成为地理学界人类行为模式分析、区域资源优化配置与空间规划的重要方法论基础[21]。与此同时,社会学界的布迪厄提出了“实践理论”,他试图在社会结构和社会关系中寻找关于实践的解释,通过“场域”(field)、“惯习”(habitus)与“资本”(capital)等概念的延伸,把实践理解为外在性的内在化与内在性的外在化过程,籍此阐释了社会层面的实践过程。实践理论在发展的过程中对社会学界、历史学界[22]、文学界[23]、语言学界[24]、建筑学界[25]等领域都产生了重要影响。

2.3.2 研究议题的“共时性”自20世纪70年代伊始,学术界开始出现了针对计量研究的反思[26, 27]。因应着该背景,人文地理学界的哈格斯特朗在批判的基础上提出了针对微观情景中个体行为研究的“时间地理学”[28, 29]。哈格斯特朗的时间地理学被认为是一种综合生态世界观集成,他提倡将源于日常生活的实践及不同学科的知识、学问进行整合,构建一个跨学科交流的平台。也正因此,他的成就也被归结为“理论建构之前的本体论贡献”[30]。与此同时,布迪厄也在反思社会学计量化[31]的同时提出了深刻考察社会结构对行动者行动影响的实践理论。

2.3.3 理论相互“嵌入”的可能性时间地理学中的理论由路径、棱柱、制约、企划及行为等概念所组成,与之相对的实践理论则由场域、惯习、资本、实践等概念所组成。正是这些概念存在着意涵上相互对应的关系,也为接下来研究概念间的嵌入与互构提供了基础。

根据以上可操作性的分析,本研究将率先剖析哈格斯特朗与布迪厄理论的核心概念,以理论核心概念的对比分析为起点,推进整体的研究。

2.4 小结理论思潮的时代转向是理论互构的契机,概念相互嵌入的可操作性分析是理论互构的基石。哈格斯特朗的时间地理学丰富了传统地理学的研究内涵。从本质上讲,时间地理学对“人”的研究也是对“人类社会属性的关怀”,这种学科之外的“温度”无疑也影响了其他学科的发展,以社会学为例,吉登斯就曾赞誉哈格斯特朗的时间地理学对社会学理论的启发意义[19]。在社会学领域,布迪厄将“空间”融入社会关系中。在他看来,社会结构是特定关系的集合,但这些结构与关系并非空中楼阁,还应关联着具象的地理空间。为了强化空间的意义,布迪厄使用了具有物理属性的“场域”概念,警醒着后来的社会学研究者要充分地意识到时空复杂性,注重社会结构在空间层面的落地。

3 理论构建的方法论基础:支撑理论及实践 3.1 理论及研究进展诸多学科的研究最终都可以被总结为“关于人的行为研究”,它们旨在揭示人类行为的规律、特点和影响,但它们首先在视角上就可能大相径庭。同样是理解行动者的行动,不同的学科视角会对“行动”存在不同的理解,地理学从地理综合体的空间分布规律、时间演变过程和区域特征“探索自然规律,昭示人文精华”[32]。经济学从个人的角度出发解释社会现象,而社会学则从社会的角度出发解释个人的行为[33]。所以从学科研究范式上讲,各学科就人的行为研究有不同的侧重,经济学能丰富客观存在的演化机制,地理学注重客观存在的规律、过程与特征,而社会学则能为客观存在赋予社会意涵。

3.1.1 时间地理学的研究内容及研究进展时间地理学的理论亮点在于将“时间”维度纳入由经纬编织的二维地理空间,构造出三维立体的地理图景。通过三维呈现,延伸出“时空间”概念,弥补了传统地理学对于“时间”变量的忽视[34]。

在地理与时间的三维空间中,时间地理学开创性地发展出“路径”(path)与“棱柱”(bundle)概念。“路径”细致地刻画出行动者在时空间的连续活动过程;“棱柱”圈画出行动者最大的行为空间,它呈现出行为的制约范围。

时间地理学“路径”与“棱柱”概念一个重在“推动”全景视考察,另一个则重在“拉展”活动的范围界限。“推动—拉展”的机制形成了哈格斯特朗时间地理学最原初的模型。在该模型下,行动者的行为被刻画为行动者为了满足个体性需求,在制约性条件下有目的地利用空间资源与时间资源开展活动。伴随着时代的发展,发展中的时间地理学也萌发了新意,主要包括地方秩序嵌套(pockets of local order)与企划(project)等概念的衍生。

传统的时间地理学偏向于对行动的客观记述。地方秩序嵌套更强调对日常生活规律、秩序及组织的分析[35],增加了分析行为主体及环境要素相互影响关系的环节。企划概念主要是为了弥合时间地理学主观性解释欠缺的问题,增加了主观能动性的因素,由此把时空路径的框架优化为路径、棱柱与企划的相互作用[36]。地方秩序嵌套与企划概念的引入修正了经典的时间地理学模型,这无疑也为时间地理学适应时代发展注入了活力。

3.1.2 实践理论的研究内容及进展实践理论是当代社会学界最早将空间纳入社会学学科研究的理论之一。布迪厄认为社会秩序与地理空间存在着关联,权力可以通过空间进行再生产,进而更加强化社会群体在阶层、性别和分工等方面的差异[37]。一如社会学研究范式所关注的社会地位与社会阶层,布迪厄也将“空间”概念纳入到社会分层的概念中,突出强调空间中的社会,亦即社会空间。

在实践理论中,不同的社会空间构成了不同的场域,人们居于特定社会空间会形成特定的地方感,也可称品味[38],并由此凝练成一致的惯习。同时,惯习在行动者们不断强化的条件下[39],形成社会再生产的运行机制,持续维持着社会群体间的间隔、距离与阶层差异。更进一步,将这些社会理论与具体的城市空间进行对应与连接,就能挖掘出城市地理空间的社会意涵。

因此,实践理论也可以看作是布迪厄搭建的社会学与人文地理学桥梁。布迪厄的著作——《区隔》(Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste)[40]也由此被称为“实践和社会行动的地理学”或“区隔和文化与符号资本的地理学”。

3.2 理论实践及延伸 3.2.1 时间地理学的实践及延伸在哈格斯特朗的时间地理学中,由于路径与棱柱概念能够以可视化形式准确地描述行动者在时空中的运动规律,因此成为时间地理学中发展最快的领域。Lenntorp构建了“潜在活动路径”算法,Miller进一步对此概念在GIS中实现了算法,Martin、Miller、Kwan等学者进一步在GIS中实现了时空制约下行动者“潜在活动路径/空间”的测度与“个体可达性”概念与测度[30]。

“新”时间地理学基于复杂情景中的日常活动序列进一步开发了Daily life软件以及VISUAL-TimePAcTS/energy use软件来研究家庭分工模式和家庭活动[41]。同时基于时间地理学所延伸的“地方秩序嵌套”概念和“企划”概念分析了工人如何与奶牛配合完成挤牛奶的活动过程[42]以及沃尔沃汽车生产车间中工人的工作活动及效率[43]。大数据时代背景下,多源的人类活动数据又为时间地理学更进一步发展提供了坚实与宽广的平台[44]。

3.2.2 实践理论的实践及延伸(1)城市中的场景。早期芝加哥社会学派也被称为“人文生态学”(human ecology),它强调城市发展的演变机制,关注城市的空间竞争与社区演化,也就是社会群体与社会结构的时空关系[45]。人文生态学的分析范式延续至今[46],同心圆模型仍然被视为经典的城市研究模型。随着后工业社会的来临,新芝加哥学派提出了“场景理论”(the theory of scenes),对城市形态进行了更进一步地阐述。如果说早期芝加哥学派的关注点是“社区”,那么新芝加哥学派的关注点就是“场景”。场景是各种“生活娱乐设施”的组合,同时场景也蕴含体验、意义与情感共鸣。比如咖啡馆不仅能喝咖啡,也可以是自由言论和思想碰撞的公共空间[47],服装店不仅是提供蔽体与保暖工具的场所,也可以是提供新锐设计、塑造时尚风格、传播文化理念的场所[48]。这些文化层面的内容通过抽象的符号和信息形成文化认同,吸引着高级人力资本聚集,进而催生出新兴产业,推动着城市更新与转型[49]。城市发展与转型的目标可能和城市凋敝与衰败在营造场景的具体行动中产生分野。

(2)城市中的族群。传统社会学聚焦于社会群体的分异,阶级分析是其首要之意,但当阶级的分析出现危机之时,关于社会成员政治身份的其它分析工具迅速发展[50],族群的研究开始出现。社会学中族群的概念偏重于建构主义的解读,即对群体成员身份及其生活情境的分析。韩起澜(Emily Honig)的《苏北人在上海,1850—1980》(Creating Chinese Ethnicity: Subei People in Shanghai, 1850—1980)[51]是分析中国族群研究的代表性著作。上海作为一座移民城市,在城市发展的过程中形成了以“苏北人”为族群的分类。在这里,苏北人是“他类”(相对于“苏南人”,苏南人主要来源于苏州、常州、无锡等苏南地区和绍兴、宁波等浙北地区)的建构,代表着文化理解意义上的低端与底层。社会学中的“苏北”并非完全的地理概念,而是一种基于地理概念上的文化认同与文化建构,属于一种社会标签。这些人在地理空间上集中于城郊和苏州河边,居住于竹席、毡布、土块搭建等粗糙的简易屋棚中,因此社会层面上“苏北人”与地理空间上的“棚户区”结合在一起,上海的边缘地理空间与底层社会空间形成互构。

4 地理空间与社会空间的互构 4.1 概念互构 4.1.1 哈格斯特朗时间地理学的解释维度由上所述,我们可以发现:哈格斯特朗概念下的时间地理学是一种强调客观性的分析。路径与棱柱概念最早追求的目标就是客观呈现,虽然发展中的时间地理学也尝试着向主观层面及制度层面触及,但总体仍缺乏对于社会情景的深入联结,这也是时间地理学在日后遭受质疑的重要原因[52]。在这里,当初借鉴时间地理学理论的吉登斯在日后又对时间地理学提出质疑,认为时间地理学把个人与社会分离的太远,制约的分析也缺乏内生性解释[19]。

4.1.2 布迪厄实践理论的可挖掘维度布迪厄认为社会实践的永恒逻辑只能在摸清社会结构与社会关系的基础上,通过对情境定义的把握,建立二者的演绎关系[53],才能得出可靠的指引。针对这个过程,布迪厄将之表述为:[(惯习)(资本)]+场域=实践[40]

布迪厄的实践理论并不关注个体层面的记述,而是把社会结构层面或者社会关系层面映射到地理空间中。建立一种在宏观层面认识人类实践的知识体系,力图使研究者可以抛开纷繁复杂的特殊性,直接把握住对事物整体规律性的认知[54]。

4.1.3 时间地理学与实践理论的概念互构所有研究人类行动的学科都是一种“视角”,并不存在能够解释人类行动的终极学科。而解决视角短板的一个重要的方法就是对其它知识体系的养分汲取,具体过程就是对两套知识体系进行“嵌入”。如果两套知识体系能够在“嵌入”的过程中实现有机地“互构”,就能让既有的理论获得新意涵。

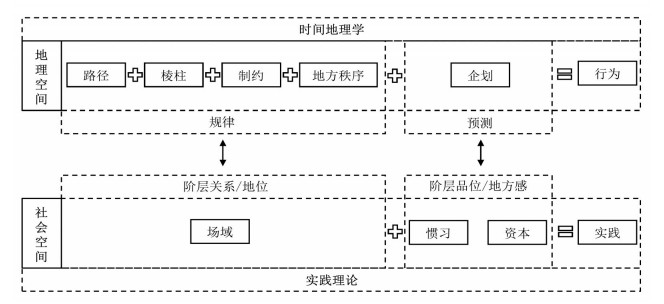

本研究将时间地理学的概念框架总结为两个部分。一部分是规律,这其中的概念包括路径、棱柱、制约,同时还包括已经具备社会意涵的地方秩序;另一部分是预测,这其中的概念包括企划。以上两个部分构成了时间地理学理论下的地理空间。同时,我们也可以将实践理论的概念总结为两个部分。一部分是阶层关系/地位,这其中的概念包括场域;另一部分是阶层品位/地方感,这其中的概念包括惯习与资本(图 3)。

|

图 3 时间地理学与实践理论的互构 Fig.3 The Mutual-construction of Time-geography and Theory of Practice |

在时间地理学与实践理论的概念框架中,第一,时间地理学通过对规律的把握绘制出了行动的范围,而实践理论则通过阶层关系/地位的相互作用映射出微观层面行动者的活动范围,比如社会阶层在居住区等级上的分异[55],这可以实现地理层面规律和社会层面阶层关系/地位的联系;第二,时间地理学通过预测形成了对行动者未来行动路径的规划,同时预测也与规律紧密衔接并形成闭循环的时空连续过程。而实践理论则通过对阶层品味/地方感的分析增加了对行动者后天性情趋向的把控,比如通过营造场景来吸引特定社会群体,这可以实现地理层面预测和社会层面阶层品味/地方感的联系。

4.2 理论结构互构由上述研究可得,时间地理学聚焦于微观层面行动者的时空间分布。伴随着地理信息技术的发展[56-58]以及行动者活动数据的丰富易得[59-62],基于个人空间活动的研究被广泛运用于空间研究中,并取得了一系列的重要研究结果。然而,时间地理学由于学科属性的原因,仍未能充分协调好主观与客观、空间与社会的关系。

针对现代社会复杂性日益提升的背景[63],社会学逐渐探索出一套分析社会分异有效的理论与方法论,尤其体现在经济收入、种族隔离、越轨与犯罪等研究议题中。然而伴随着交通工具的发展与通信技术的进步,时空日益被压缩[64],地理的绝对空间日益向相对空间转换,同时绝对社会空间也日益迈向全球化与多元化的社会空间。面对时代背景的转换,对城市空间与社会空间分异的研究逐渐成为时下研究的前沿[65]。

本文尝试基于哈格斯特朗与布迪厄理论的概念互构,搭建出完整的“地理空间—群体—社会空间”的分析框架,加深对城市空间与城市社会分异的理解,也希望能够配合空间规划体系变革的现实需求。

4.2.1 行动者个体行为测度时间地理学捕捉行动者微观数据具备更高的研究效力。时间地理学通过对行动者时间与路径的记录,再通过GIS分析,呈现出行动者行动路径的基础数据集与可视化图像,进而分析出城市人口的密度空间与城市的功能空间。在这个过程中,基于个体的行动数据在汇集时形成了相应的数据集合,也就是时间地理学中群体的“棱柱”。群体棱柱实现了对行动研究“由微观到中观”的概念上升。

4.2.2 行动者群体属性测度实践理论捕捉社会群体宏观属性具备更高的研究效力。实践理论通过对特定社会群体的经济收入调查、社会职业调查与职业属性调查等,可以对社会群体进行分类。“上层—中层—下层”社会群体会往往对应着城市中的“高档—中档—低档”城市空间,这时再结合调查中对特定城市空间场景的识别与规划的研判,可以总结出行动群体的社会特征属性。

4.2.3 行动者群体棱柱与群体逻辑校验在社会科学的研究过程中,研究者势必要把握好研究对象的层次以及对应着层次的理论。一般而言,社会科学可以分为“宏观—中观—微观”三个层次。宏观层面关注社会整体,旨在提炼出一种高度概括的解释框架。中观层面关注群体分异,特定的群体由个体行动者聚集而成,同时群体在聚集的过程中会逐渐形成独特的群体特质。中观层面的研究可以显著地弥合宏观理论与微观理论二者的张力。微观层面关注个体数据的记录,它能够详细的记录个体行动者在社会生活中的各种情景(表 1)。

| 表 1 社会科学的研究层次 Tab.1 The Research Hierarchy of Social Sciences |

在一项具体的研究中,研究者首先需要明确研究层次,然后再确定使用的对应概念,最终得出对应层次的结论。在没有对概念进行归纳或演绎的条件下进行错位的连接,就会导致方法论层面的“层次谬误”[66]。

在既有的研究中,时间地理学往往聚焦于微观行为的研究,然后在归纳的基础上,通过群体棱柱的概念,上升到中观层面的群体研究。实践理论往往先使用凝练而成的概念框架,然后在演绎的基础上,通过分异人群的概念,降维到中观层面的群体研究。因此基于两套理论中观概念的校验,可以对城市空间与社会空间的不对称现状进行纠偏,优化规划布局(图 4)。

|

图 4 行动者群体棱柱与群体逻辑校验 Fig.4 The Check of Actors' Activity Bundle and Group's Logic |

优化规划布局的思路主要包括以下三个方面:

第一,特定群体棱柱下行动者日常的活动空间与特定群体活动场域的对应关系。针对二者不对称的纠偏可以优化交通布局,比如针对高密度居住区的道路优化。理想状态下,收集所有个体的活动路径然后进行分析是最为准确的,但是现实往往受到人力物力的制约,这时我们可以从该地区群体的场域出发,摸清整体居住区的群体分异,然后根据各个群体的规模和活动特征,搭建起“主—次”活动路径。由此,细节地填充与框架地引导可以更好的优化交通布局。

第二,特定群体棱柱下行动者日常的活动空间与特定群体惯习的对应关系。针对二者不对称的纠偏可以升级片区的形象,伴随着我国快速的城市化进程,城市规划往往滞后城市发展的实际[67],典型的变化就是人口与产业在不断升级,但规划与设计水平没有跟上,比如珠三角地区很多高端企业外集聚着众多的城中村。如果仅使用个体活动数据,研究结论将更倾向于提出职住平衡与交通改善的建议,但是如果我们从该地区群体的惯习出发,摸清整体居住区的群体分异,然后根据主体群体的属性特征与活动特征,布局对应的配套设施。比如针对高端产业人口配套更为优雅的咖啡馆,安静的图书馆以及现代化的会议中心,这样不仅能缓解交通承载力,更能培育出特定的文化价值取向,打造城市形象中心。

第三,特定群体棱柱下行动者日常的活动空间与特定群体资本的对应关系。针对二者不对称的纠偏可以优化城市规划布局。城市的发展是不均衡的,同时也具有生命周期[68]。总结行动者行动路径是研究城市格局的重要方法,能够反映历时和现状,但是为了追求预判性的启发,我们仍可用一些其他反映资本的指标不断与历史及现状对照。比如使用城市灯光数据考察城市经济格局变迁,使用城市POI建筑数据考察城市中心的变迁等,增加上述研究环节,无疑会增强研究结论的效力。

当然上述展望都是本文基于概念互构提出的设想,实际的应用领域并不仅限于此。本研究展望是抛砖引玉式的思路,目的在于增强读者对理论建构的理解,具体的实践仍有待进一步推进。

6 结语社会科学内部的学科其本质都是窥视世界本真的一面镜子,每个学科在探究世界本真的过程中都发展出一套认识世界及问题的立论点及方法论体系,但又各有偏重。这既是学科分工所带来的优点,即专业的纵深;同时亦是学科分工问题的症结,即探究综合性领域的孤力难支。单一路径的科学研究虽然能够促成学科的专业化发展,但其后经过反思往往受到诘责。

人文地理学自20世纪60年代起出现了学科内部的反思,在时间地理学方面,研究者开始由原来的规律与过程描述转向分析与解释[69],由单一的空间行动呈现开始加入行动者主观意愿以及文化、规划、政治等外生性因素[70]。这是发展中的时间地理学所具备的新意,也是时间地理学保持活力的源泉。尽管时间地理学的成就斐然,但我们认为其仍然具备进一步拓展理论深度的潜力。

布迪厄的贡献在于从地理空间的基础上提出社会空间的分析范式,并构建了行动者在社会空间的行动逻辑。地理空间上纷繁复杂的权力关系形成了社会空间,而异质性的社会空间又对应地形塑了不相同的场域,场域培育了行动者的性情倾向系统,即阶层品味与地方感,这一切最终成为行动者的解释机制。实践理论使得研究者不仅有从地理角度观察行动的路径,也有从社会空间看待行动的可能性。

总之,本文通过对哈格斯特朗与布迪厄的时间地理学与实践理论系统比较,梳理了路径、棱柱、制约、企划、场域、惯习等概念的贯通之处,探索了时间地理学与实践理论的互补机制,展现了空间理论图景的可拓展性,与此同时,这或许又能进一步激发地理学界与社会学界的想象力。

注释:

① 法国的皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)与英国的吉登斯(Giddens)、德国的哈贝马斯(Habermas)并称为当代欧洲社会学学界三大代表人物。布迪厄于1982年进入法国顶级学术研究机构——法兰西学院,并成为该院唯一的社会学院士。作为法国当代著名的社会学家、人类学家、哲学家,布迪厄所提出的“实践理论”曾在学界产生重要的影响。

| [1] |

Harvey D. Social Justice and the City[M]. Athens: University of Georgia Press, 2009: 22-49.

|

| [2] |

Gregory D, Urry J. Social Relations and Spatial Structures[M]. London: Palgrave Macmillan, 1985.

|

| [3] |

刘世定, 户雅琦, 李贵才. 经济社会学与行为地理学:亲和性与互补性[J]. 社会学评论, 2018, 6(5): 3-12. [Liu Shiding, Hu Yaqi, Li Guicai. Economic sociology and behavioral geography:The affinity and the complementarity[J]. Sociological Review of China, 2018, 6(5): 3-12. DOI:10.3969/j.issn.2095-5154.2018.05.001] |

| [4] |

周飞舟, 吴柳财, 左雯敏, 等. 从工业城镇化、土地城镇化到人口城镇化:中国特色城镇化道路的社会学考察[J]. 社会发展研究, 2018, 5(1): 42-64. [Zhou Feizhou, Wu Liucai, Zuo Wenmin, et al. From industrial urbanization, land urbanization to people-centered urbanization:Sociological investigation on the Chinese pathway to urbanization[J]. Journal of Social Development, 2018, 5(1): 42-64.] |

| [5] |

吴唯佳, 吴良镛, 石楠, 等. 空间规划体系变革与学科发展[J]. 城市规划, 2019, 43(1): 17-24. [Wu Weijia, Wu Liangyong, Shi Nan, et al. Reform of spatial planning system and disciplinary development[J]. City Planning Review, 2019, 43(1): 17-24.] |

| [6] |

石崧, 宁越敏. 人文地理学"空间"内涵的演进[J]. 地理科学, 2005, 25(3): 3340-3345. [Shi Song, Ning Yuemin. Evolution on connotation of space in human geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(3): 3340-3345.] |

| [7] |

康德.康德著作全集(第9卷): 逻辑学、自然地理学、教育学[M].李秋零, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2010: 164. [Kant I. Kants Werke Akademie Textausgabe (Ⅸ): Logik, Physische Geographie, Pädagogik[M]. Li Qiuling, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2010: 164.]

|

| [8] |

Hartshorne R. The concept of geography as a science of space, from Kant and Humboldt to Hettner[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1958, 48(2): 97-108. DOI:10.1111/j.1467-8306.1958.tb01562.x |

| [9] |

杰弗里·马丁.所有可能的世界: 地理学思想史(第四版)[M].成一农, 王雪梅, 译.上海: 上海世纪出版集团, 2008: 79. [Martin G J. All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas (4th)[M]. Cheng Yinong, Wang Xuemei, trans. Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2008: 79.]

|

| [10] |

Guelke L. Problems of scientific explanation in geography[J]. The Canadian Geographer, 1971, 15(1): 38-53. |

| [11] |

约翰·冯·杜能.孤立国同农业和国民经济的关系[M].吴衡康, 译.北京: 商务印书馆, 1986. [Von Thünen J H. DerIsolirteStaat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie[M]. Wu Hengkang, trans. Beijing: The Commercial Press, 1986.]

|

| [12] |

Alonso W. Location and Land Use:Toward a General Theory of Land Rent[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1964.

|

| [13] |

Mills E S. An aggregative model of resource allocation in a metropolitan area[J]. The American Economic Review, 1967, 57(2): 197-210. |

| [14] |

Muth R F. Cities and Housing[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1969.

|

| [15] |

Brueckner J K. The structure of urban equilibria: A unified treatment of the Muth-Mills model[M]//Mills E S. Handbook of Regional and Urban Economics. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 1987: 821-845.

|

| [16] |

Gauthier H L, Taaffe E J. Three 20th century "revolutions" in American geography[J]. Urban Geography, 2000, 23(6): 503-527. |

| [17] |

马润潮. 人文主义与后现代化主义之兴起及西方新区域地理学之发展[J]. 地理学报, 1999, 54(4): 79-86. [Ma Runchao. Humanism, the rise of postmodernism and the development of new regional geography in the west[J]. Acta Geographica Sinica, 1999, 54(4): 79-86. DOI:10.3969/j.issn.1671-1505.1999.04.009] |

| [18] |

D.J.沃姆斯利, G.J.刘易斯.行为地理学导论[M].王兴中, 郑国强, 李贵才, 译.西安: 陕西人民出版社, 1988: 7-12. [Walmsley D J, Lewis G J. Human Geography Behavioural Approaches[M]. Wang Xingzhong, Zheng Guoqiang, Li Guicai, trans. Xi'an: Shaanxi People's Education Press, 1988: 7-12.]

|

| [19] |

德雷克·格里高里, 约翰·厄里.社会关系与空间结构[M].谢礼圣, 吕增奎, 译.北京: 北京师范大学出版社, 2011: 2, 262-263, 268-269. [Gregory D, Urry J. Social Relations and Spatial Structures[M]. Xie Lisheng, Lv Zengkui, trans. Beijing: Beijing Normal University Publishing Group, 2011: 2, 262-263, 268-269.]

|

| [20] |

爱德华·W.苏贾.后现代地理学: 重申批判社会理论中的空间[M].王文斌, 译.北京: 商务印书馆, 2004: 6-7. [Edward W. Soja. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory[M]. Wang Wenbin, trans. Beijing: The Commercial Press, 2004: 6-7.]

|

| [21] |

柴彦威, 赵莹. 时间地理学研究最新进展[J]. 地理科学, 2009, 29(4): 593-600. [Chai Yanwei, Zhao Ying. Recent development in time-geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(4): 593-600. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2009.04.022] |

| [22] |

皮埃尔·布尔迪厄, 罗杰·夏蒂埃.社会学家与历史学家: 布尔迪厄与夏蒂埃对话录[M].马胜利, 译.北京: 北京大学出版社, 2012. [Bourdieu P, Chartier R. Le sociologue et l'historien: Pierre Bourdieu&Roger Chartier[M]. Ma Shengli, trans. Beijing: Peking University Press, 2012.]

|

| [23] |

刘乃慈. 布迪厄与台湾当代女性小说[M]. 台北: 台湾学生书局有限公司, 2016.

|

| [24] |

陈秀. 翻译研究的社会学途径:以布迪厄的社会学理论为指导[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016. [Chen Xiu. Translation Studies from the Sociological Approach:With the Guidance of Bourdieu's Sociological Theory[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2016.]

|

| [25] |

海伦娜·韦伯斯特.建筑师解读布迪厄[M].林溪, 林源, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2017. [Webster H. Bourdieu for Architects[M]. Lin Xi, Lin Yuan, trans. Beijing: China Architecture&Building Press, 2017.]

|

| [26] |

大卫·哈维.地理学中的解释[M].高泳源, 刘立华, 蔡运龙, 译.北京: 商务印书馆, 1996: 1-6. [Harvey D. Explanation in Geography[M]. Gao Yongyuan, Liu Lihua, Cai Yunlong, trans. Beijing: The Commercial Press, 1996: 1-6.]

|

| [27] |

Glänzel W, Schoepflin U. Little scientometrics, big scientometrics … and beyond?[J]. Scientometrics, 1994, 30(2/3): 375-384. |

| [28] |

柴彦威. 城市地理学思想与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 194. [Chai Yanwei. Urban Geography Intellection & Means[M]. Beijing: Science Press, 2012: 194.]

|

| [29] |

柴彦威, 申悦, 肖作鹏, 等. 时空间行为研究动态及其实践应用前景[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 667-675. [Chai Yanwei, Shen Yue, Xiao Zuopeng, et al. Review for space-time behavior research:Theory frontiers and application in the future[J]. Progress in Geography, 2012, 31(6): 667-675.] |

| [30] |

张艳, 柴彦威. "新"时间地理学——瑞典Kajsa团队的创新研究[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 19-24. [Zhang Yan, Chai Yanwei. "New" time-geography:A review of recent progresses of time-geographical researches from Kajsa Ellegård in Sweden[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 19-24. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.05.017] |

| [31] |

杨善华. 当代西方社会学理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 260. [Yang Shanhua. Contemporary Western Sociological Theory[M]. Beijing: Peking University Press, 1999: 260.]

|

| [32] |

傅伯杰, 冷疏影, 宋长青. 新时期地理学的特征与任务[J]. 地理科学, 2015, 35(8): 939-945. [Fu Bojie, Leng Shuying, Song Changqing. The characteristics and tasks of geography in the new era[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(8): 939-945.] |

| [33] |

张维迎. 博弈与社会[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 13. [Zhang Weiying. Game Theory and Society[M]. Beijing: Peking University Press, 2013: 13.]

|

| [34] |

Hägerstrand T. What about people in regional science?[J]. Papers in Regional Science, 1970, 24(1): 7-24. |

| [35] |

Hägerstrand T. Diorama, path and project[J]. Journal of Economic and Social Geography, 1982, 73(6): 323-339. |

| [36] |

Lenntorp B. Time geography at the end of its beginning[J]. GeoJournal, 1999, 48(3): 155-158. DOI:10.1023/A:1007067322523 |

| [37] |

Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977: 163.

|

| [38] |

文军, 黄锐. "空间"的思想谱系与理想图景:一种开放性实践空间的建构[J]. 社会学研究, 2012, 27(2): 35-59. [Wen Jun, Huang Rui. The intellectual genealogy and ideal prospect of space:The construction of an open practical space[J]. Sociological Studies, 2012, 27(2): 35-59.] |

| [39] |

何雪松. 社会理论的空间转向[J]. 社会, 2006, 26(2): 34-48. [He Xuesong. Spatial turn in social theories[J]. Society, 2006, 26(2): 34-48.] |

| [40] |

Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste[M]. Nice R, trans. Cambridge: Harvard University Press, 1984.

|

| [41] |

Kajsa Ellegård, 张艳, 蒋晨, 等. 复杂情境中的日常活动可视化与应用研究[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 39-46. [Kajsa Ellegård, Zhang Yan, Jiang Chen, et al. Visualization and applications of daily activities in the complex context[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 39-46.] |

| [42] |

Kajsa Ellegård, Zhang Xue, Zhang Yan, 等. Pockets of local order and its application in human activity research[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 25-31. |

| [43] |

Kajsa Ellegård, 刘伯初, 张艳, 等. 时间地理学的企划概念及其研究案例[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 32-38. [Kajsa Ellegård, Liu Bochu, Zhang Yan, et al. Concept of project in time-geography and its empirical case studies[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 32-38. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2016.05.003] |

| [44] |

刘瑜, 詹朝晖, 朱递, 等. 集成多源地理大数据感知城市空间分异格局[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2018, 43(3): 327-335. [Liu Yu, Zhan Zhaohui, Zhu Di, et al. Incorporating multi-source big geo-data to sense spatial heterogeneity patterns in an urban space[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2018, 43(3): 327-335.] |

| [45] |

Park R E. The city:Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment[J]. American Journal of Sociology, 1915, 20(5): 577-612. DOI:10.1086/212433 |

| [46] |

田耕. 人文、生态与社区——重温帕克《城市》[J]. 社会发展研究, 2016, 3(3): 220-231. [Tian Geng. Humanity, ecology and community in the early Chicago school:Reading the City[J]. Journal of Social Development, 2016, 3(3): 220-231.] |

| [47] |

哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东, 王晓珏, 刘北城, 等, 译.上海: 学林出版社, 1999: 35-47. [Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit[M]. Cao Weidong, Wang Xiaojue, Liu Beicheng, et al, trans. Shanghai: Academia Press, 1999: 35-47.]

|

| [48] |

吴军, 特里·N.克拉克. 场景理论与城市公共政策——芝加哥学派城市研究最新动态[J]. 社会科学战线, 2014(1): 205-212. [Wu Jun, Clark T N. The theory of scenes and public policy:The updated urban research of Chicago school[J]. Social Science Front, 2014(1): 205-212.] |

| [49] |

Silver D A, Clark T N. Scenescapes:How Qualities of Place Shape Social Life[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2016: 166-176.

|

| [50] |

弗雷德里克·巴特, 安德烈·金格里希, 罗伯特·帕金, 等.人类学的四大传统——英国、德国、法国和美国的人类学[M].高丙中, 王晓燕, 欧阳敏, 等, 译.北京: 商务印书馆, 2008: 371-372. [Barth F, Gingrich A, Parkin R, et al. One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology[M]. Gao Bingzhong, Wang Xiaoyan, Ouyang Min, et al, trans. Beijing: The Commercial Press, 2008: 371-372.]

|

| [51] |

Honig E. Creating Chinese Ethnicity:Subei People in Shanghai, 1850-1980[M]. New Haven: Yale University Press, 1992.

|

| [52] |

Pred A. The choreography of existence:Comments on Hägerstrand's time-geography and its usefulness[J]. Economic Geography, 1977, 53(2): 207-221. DOI:10.2307/142726 |

| [53] |

Bourdieu P, Sapiro G, McHale B. Social space and symbolic space:Introduction to a Japanese reading of distinction[J]. Poetics Today, 1991, 12(4): 627-638. DOI:10.2307/1772705 |

| [54] |

解玉喜. 布迪厄的实践理论及其对社会学研究的启示[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2007(1): 105-111. [Xie Yuxi. Pierre Bourdieu's theory of practice and its revelation to sociology[J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences), 2007(1): 105-111. DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2007.01.015] |

| [55] |

Bourdieu P. The Social Structures of the Economy[M]. Turner C, trans. Cambridge: Polity Press, 2005: 57.

|

| [56] |

Kwan M P. GIS methods in time-geographic research:Geocomputation and geovisualization of human activity patterns[J]. Geografiska Annaler Series B Human Geography, 2004, 86(4): 267-280. DOI:10.1111/j.0435-3684.2004.00167.x |

| [57] |

Chen J, Shaw S L, Yu H, et al. Exploratory data analysis of activity diary data:A space-time GIS approach[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(3): 394-404. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2010.11.002 |

| [58] |

关美宝, 申悦, 赵莹, 等. 时间地理学研究中的GIS方法:人类行为模式的地理计算与地理可视化[J]. 国际城市规划, 2010, 25(6): 18-26. [Kwan M P, Shen Yue, Zhao Ying, et al. GIS methods in time-geographic research:Geocomputation and geovisualization of human activity patterns[J]. Urban Planning International, 2010, 25(6): 18-26.] |

| [59] |

Ratti C, Frenchman D, Pulselli R M, et al. Mobile landscapes:Using location data from cell phones for urban analysis[J]. Environment and Planning B:Planning and Design, 2006, 33(5): 727-748. DOI:10.1068/b32047 |

| [60] |

龙瀛, 张宇, 崔承印. 利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行[J]. 地理学报, 2012, 67(10): 1339-1352. [Long Ying, Zhang Yu, Cui Chengyin. Identifying commuting pattern of Beijing using bus smart card data[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(10): 1339-1352. DOI:10.11821/xb201210005] |

| [61] |

Liu X, Gong L, Gong Y, et al. Revealing travel patterns and city structure with taxi trip data[J]. Journal of Transport Geography, 2015, 43: 78-90. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2015.01.016 |

| [62] |

Stefanidis A, Crooks A, Radzikowski J. Harvesting ambient geospatial information from social media feeds[J]. GeoJournal, 2013, 78(2): 319-338. DOI:10.1007/s10708-011-9438-2 |

| [63] |

Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity[M]. Ritter M, trans. London: SAGE Publications, 1992: 6-9.

|

| [64] |

Harvey D. The Condition of Postmodernity:An Enquiry into the Conditions of Cultural Change[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 1989: ⅶ.

|

| [65] |

申悦, 柴彦威. 基于日常活动空间的社会空间分异研究进展[J]. 地理科学进展, 2018, 37(6): 853-862. [Shen Yue, Chai Yanwei. Progress of research on sociospatial differentiation based on daily activity space of urban residents[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 853-862.] |

| [66] |

陈雯, 何雨. 论当前调查研究量化分析中的诸种问题[J]. 中国青年研究, 2008(9): 62-66. [Chen Wen, He Yu. On various problems in quantitative analysis of current researches[J]. China Youth Study, 2008(9): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2008.09.014] |

| [67] |

唐建平. "超前"与"滞后":新时期县市城市总体规划问题思辨[J]. 规划师, 2016, 32(11): 142-148. [Tang Jianping. In advance or lagging behind:Reflection on country master planning issues in the new era[J]. Planners, 2016, 32(11): 142-148. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2016.11.023] |

| [68] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Vintage Books, 1992: 5-7.

|

| [69] |

柴彦威, 沈洁. 基于活动分析法的人类空间行为研究[J]. 地理科学, 2008, 28(5): 594-600. [Chai Yanwei, Shen Jie. Activity-based approach to human spatial behavior research[J]. Scientia Geographica Sinica, 2008, 28(5): 594-600. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2008.05.002] |

| [70] |

Golledge R G, Stimson R J. Spatial Behavior:A Geographic Perspective[M]. New York: The Guiford Press, 1997: 1-2.

|