2. 江苏省运动与健康工程协同创新中心, 南京 210014

2. Jiangsu Collaborative Innovation Center of Sports and Health Project, Nanjing 210014, China

随着世界多极化、经济全球化、社会信息化的深入发展,全球治理体系和国际秩序变革加速推进,各国相互联系、依存日益加深。竞争与合作互相渗透成为当代国际关系中国家行为的基本准则和模式,必然促使国家地位和国际关系格局发生深刻变化。中国经过40年的改革开放,对外贸易、GDP(按PPP核算)、制造业规模等多项经济指标位居世界最前列。中国与世界的关联度空前增强,广泛参与全球和区域合作,成为世界经济增长的重要动力,与经济实力上升相对应的,其国际影响力也已经辐射全球[1]。世界越来越关注中国,中国在世界媒体的报道中已成为出现频率最高的国家之一。党的十九大报告中同样指出,中国积极发展全球伙伴关系,推进大国协调和合作,形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。历史地看,大国的崛起过程就是其影响空间不断向外扩展的过程[2-4]。随着中国的崛起和影响力的不断提高,以及“一带一路”倡议得到普遍关注和广泛认可,将会引起一系列外部空间效应,这不仅为中国影响力的研究带来新的机遇,也强化了中国国际关系研究的重要性和紧迫性。当今国际社会,科学准确地测度国家(地区)在全球国际体系中的地位和影响力,已成为国家外交政策和周边战略研究的重要内容。

近年来,国内外学者对国家影响力的概念界定、定量测度和实证分析进行了大量的探讨。首先,关于国家影响力概念的研究。西方国际政治理论强调权力的概念,把权力定义为人们对他人的思想和行为施加影响和控制的能力[5]。权力反映了国家行为体之间政治经济等方面相互作用的不对称性,形成于双方之间相互联系和相互影响的过程之中[6]。基于以上认识,并依据空间相互作用理论和距离衰减理论,国家影响力是指一个国家对其他国家或地区发挥作用的能力[7],既强调国家间的相互作用程度,又考虑空间位置因素。其次,国内外学者对定量刻画国家影响力进行了探索性研究[8-16]。多数学者认为国家影响力的分析需要考虑国家自身的实力和国家间的相互作用[17-23]。主要从政治、经济、民族和文化等视角,探讨了世界各国相互依存的非对称性,解析了世界大国在地缘热点区域的影响力变化。多是采用传统经济社会统计数据,构建多维度的指标体系,对单边或双边的国家间作用关系进行定量阐释[24-32]。而从全球尺度分析国家影响力空间扩展,以及发展中大国在全球体系中地位演变轨迹的研究不多。第三,基于事件数据的国家间相互作用强度研究。相互作用是国家间的相互联系的程度,通过国家间的经济合作、文化交流、政府互动等方式体现。国家间发生的联系事件是国家间相互作用的直接体现,因此事件数据分析成为定量衡量国家间相互作用的基本方法。Goldstein把互动事件进行数值编码,实现了国家相互作用的定量研究[33]。国内学者运用同样方法对中美关系、中俄关系进行了测度评价[34, 35],但目前事件数据分析研究较多地关注政府之间的互动,较少考虑非政府的影响因素[36],这主要是由于缺乏事件大数据的支撑,以及分析方法的欠缺而造成的。

随着计算机和网络技术的不断发展,各种媒体和事件大数据为开展全球范围国家影响力的研究提供了契机。新闻媒体报导的国家间的重要事件[37, 38]是定量刻画国家相互作用的有效数据。基于此,本研究试图从全球视角,构建国家影响力定量测度和评价模型,挖掘海量事件大数据背后隐藏的国家间相互作用关系信息,探索中国国家影响力的演变轨迹及其影响空间拓展的过程,通过对事件参与者身份属性(政府、企业、社会团体)的分析,剖析中国影响力提升的微观动力机制。本研究有利于丰富国家影响力的定量研究方法,研究结果以期为中国的国际合作和“一带一路”建设提供决策参考。

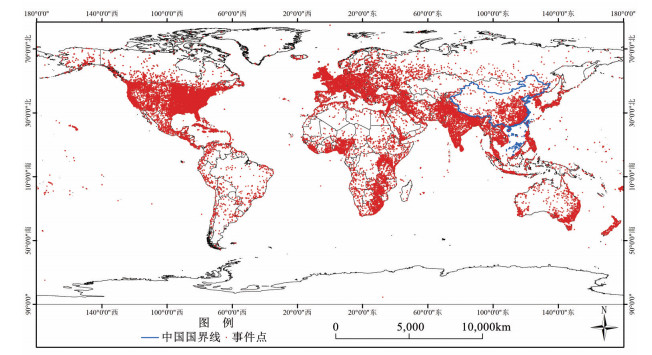

2 研究数据和研究方法 2.1 数据来源国家影响力的重要体现是参与国际事务,与其他国家发生联系事件。而新闻传播日益成为国家影响力的决定性力量之一。全球事件、语言和语调数据库(Global Database of Events, Language, and Tone, GDELT),是世界上最大的事件数据库,运用自然语言、机器学习和深度学习等数据挖掘方法,收集和提取全球媒体报道事件的不同维度的信息(图 1)。收集的新闻事件覆盖了全世界绝大部分的英语和非英语(100种语言)国家(地区)。本研究所使用事件数据来源于GDELT网站(https://blog.gdeltproject.org)。事件数据包括时间、地理空间和参与者,以及事件类型等属性。其中Actor字段是事件的参与者;ActorTypeCode字段标明了事件参与者的身份信息(政府、企业、社会团体),通过该字段可以识别事件的领域类型;GoldsteinScale字段,事件被划分为产生积极影响和负面影响的两种类型,产生积极影响的事件赋正值,产生负面影响的事件赋负值,并按一定规则计算值大小,用以衡量该事件产生的潜在影响。全球媒体报道的事件数量是国家影响力和受关注程度的直接表现,能够说明国家的对外能力和开放程度,也能反映国家与世界其他各国联系互动的情况。从与中国相关的报道事件数量来看,与中国有关的事件总数量从1980年的30494件,增加到2015年的1896656件,其中对外联系事件由1980年的12808件,增加到2015年的1020781件,主动发起的事件由1980年的6830件增加到2015年的510739件,被动参与的事件由1980年的5978件增加到2015年的510042件,主动发起的合作事件由1980年的5418件增加到2015年的415393件,被动参与的合作事件数由1980年的4964件增加到2015年的411881件。以上数据说明,随着中国的改革开放和经济实力的不断提升,中国越来越受关注,与世界其他各国的联系越来越密切。

|

图 1 全球媒体事件的空间可视化(1979—2015年) Fig.1 Spatial Visualization of Global Media Events (1979—2015) 图片来源:世界底图和中国国界线来自国家基础地理信息中心。 |

依据空间相互作用理论和距离衰减理论,基于事件参与者的属性(Actor字段)和事件影响程度(GoldsteinScale字段)属性,参考国家影响力的概念,构建国家影响力指数模型如下:

|

(1) |

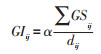

|

(2) |

其中:GIij为国家i对国家j的影响力指数,GIi为国家i的全球(平均)影响力指数,ΣGSij为国家i主动与国家j发生所有关联事件的影响程度值的总和,α为国家i主动与国家j发生的关联事件数量占国家i主动与全球其他国家发生事件总量的比重,dij为国家i首都到国家j首都的最短时间航线距离,n为国家i主动与全球其他国家发生事件联系的国家数量。计算得出全球各国的影响力指数有正值和负值,正值越大说明该国家的正面影响力越强,与其他国家间的作用关系以合作、共赢为主;负值越小说明该国家的负面影响力越强,与其他国家间的作用关系以冲突、对抗为主。

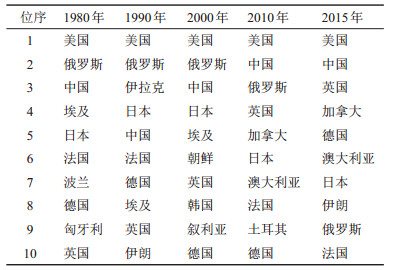

3 国家影响力的变化特征 3.1 大国影响力指数呈现良好的时空惯性根据公式2,得到全球各国(地区)的影响力指数。各国影响力指数分布呈现出少量高值和大量低值幂律分布特征,排名前10%的国家拥有较高的影响力指数。1980年以来,各国的影响力指数显著增加,多极化的等级格局凸显,大国影响力指数呈现良好的时空惯性。从影响力指数排名前十位的国家来看(表 1),美国的国家影响力指数一直排名首位;中国、英国的国家影响力指数表现为不断增长的趋势;俄罗斯、日本和法国的国家影响力指数呈现出波动中下降的态势。欧亚大陆的边缘地带是国家影响力指数高值的集聚区域。

| 表 1 影响力指数排名前十的国家(1980—2015年) Tab.1 The Top 10 Countries of the Influence Index (1980—2015) |

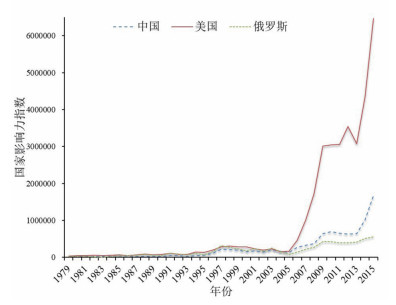

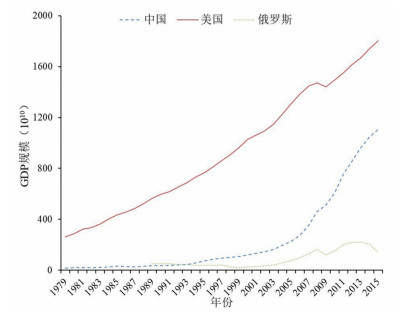

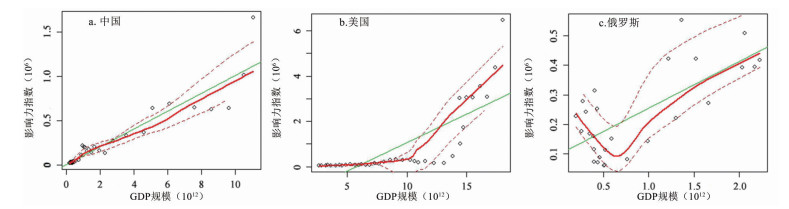

中国国家影响力指数的变化表明中国整体形象稳步提升。2015年中国国家影响力指数位居世界第二,这与《中国国家形象全球调查报告2015》结果相同,验证了本研究定量模型的可靠性。美国、俄罗斯具有全球性的经济、政治和军事影响力,美国更是当今世界的超级大国,中国与他们的比较,可以发现优势和不足。从3个国家影响力指数的变化来看(图 2),都呈现出先平稳增长,后加速增长的趋势。1979—2004年,虽然美国国家影响力指数排在首位,但是3国影响力指数无论是绝对值,还是增长速度差距都不大。但从2005年开始,3国的影响力指数出现了明显的变化,都开始加速增长,美国的增长速度最快。从绝对值来看,美国的国家影响力指数要远远高于中国和俄罗斯。虽然中国等新兴国家的崛起,对全球格局产生了重要影响,但美国仍然处在全球国家体系中的顶端。从3国经济规模的变化来看(图 3),美国的经济增长率处于一个较稳定的状态;中国的经济增长率变化幅度最大,在2005年左右,增长率有了大幅提升;俄罗斯的经济增长率处在较低的状态。美国在GDP规模上依然具有领先优势,但随着中国经济的快速发展,两国GDP规模的差异在不断缩小,并逐渐拉大了与俄罗斯的差距。

|

图 2 中、美、俄国家影响力比较(1979—2015年) Fig.2 Comparison of National Influence Index Between China, America and Russia (1979—2015) |

|

图 3 中、美、俄GDP规模比较(1979—2015年) Fig.3 Comparison of GDP Scale Between China, America and Russia (1979—2015) |

从中、美、俄3国国家影响力指数和GDP规模的变化趋势来看,两者的变化趋势具有相似性,体现了经济实力对国家影响力提升的推动作用。但从每个国家来看,经济实力的推动作用存在差异。为了进一步揭示GDP规模对国家影响力提升的作用程度,进行影响力指数与GDP规模的回归分析(图 4)。中国的拟合度为0.87,美国的拟合度为0.59,俄罗斯的拟合度为0.52。说明在经济发展对国家影响力的提升作用方面,中国最强,美国次之,俄罗斯最弱。也折射出美国的影响力提升并不只是经济发展推动的,而中国的影响力提升主要通过经济实力的增强而推动。俄罗斯的影响力落后于中、美,一是体现在经济实力的不足,另一方面是因为与其他国家发生冲突事件较多(冲突事件占事件总量的32%),而降低了其国家影响力指数。

|

图 4 中、美、俄国家影响力指数与GDP规模的拟合 Fig.4 The Fitting of National Influence Index and GDP Scale in China, America and Russia |

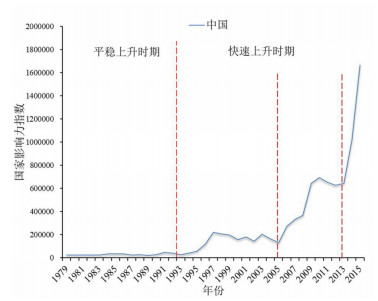

1979—2015年中国影响力指数变化曲线(图 5),呈现出两大时期三个阶段的特征:平稳提升时期(1979—1992年)和快速提升时期(1993—2015年),快速提升时期包括三次加速提升阶段(1993—2004年、2005—2012年、2013—2015年)。经济实力的发展与中国影响力指数的提升具有正相关性,对外开放和外交政策同样是中国影响力提升的重要影响因素。

|

图 5 中国国家影响力指数的变化曲线(1979—2015年) Fig.5 The Changing Curve of China's National Influence Index (1979—2015) |

中国影响力指数从1979年的24260提升到1992年的41497,增长了71%,是一个较平稳的提升阶段。这一时期,实施改革开放和不以意识形态异同定亲疏的外交政策是中国影响力提升的主要因素。十一届三中全会确立了改革开放方针,以构建对外开放基地为主要方式。对外开放主要通过发挥经济特区的“窗口”作用,使之成为经济体制改革试点的同时,引入国际通行的经济运行和管理的体制,建立中国与世界联系的通道,从而引入了急需的国外产品、资本、技术和管理,实现改革开放的长远战略目标。外交政策方面,中国外交的敌友观念逐渐淡化,交往对象不断拓展,中国外交不再有固定的对手或敌人,而是广交朋友,由以前侧重与第三世界国家发展关系转变为与不同发展水平、不同意识形态的国家普遍发展友好关系。中国日益重视多边外交,不断加强与国际组织的联系。中国的国际形象逐渐转变为国际社会的“参与建设者”与“负责任大国”。

3.3.2 快速提升时期(1993—2015年)(1)第一次加速提升阶段(1993—2004年)。中国的影响力指数从1993年的27602提升到2004年的165635,11年提升了6倍。这一阶段,开放政策是推动中国影响力提升的主要动力。建立社会主义市场经济体制目标的确立,为中国的对外开放提供了体制基础,开放格局由沿海向内地扩散,开放的重心由试点向全面制度建设转变,外向型经济对经济发展的推动作用越发重要。中国以入世谈判为契机,通过外汇管理体制和财税体制改革,对外贸企业创造了有利的宏观环境,形成了有效的进出口激励,使中国进出口贸易大幅增加。进入新世纪之后,主要表现为开放领域的扩大和开放模式的转型,以及国内体制与世界贸易组织规则的全面对接。对外开放极大地促进了中国经济发展,空前提升了中国的国际地位。中国的可持续发展已经离不开世界,全面的开放使中国经济融入全球经济一体化的进程之中。

(2)第二次加速提升阶段(2005—2012年)。中国的影响力指数从2005年的132445提升到2012年的627586,8年间增长了4.7倍。外交政策的改变成为这一阶段中国影响力提升的主要推力。推行睦邻友好政策,主张全方位外交,重视周边邻国关系改善。中国外交逐渐从“韬光养晦”走向“有所作为”。2005年中国提出,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界,体现了中国建立公正合理国际秩序的新思路。2009年,二十国集团取代八国集团成为全球经济合作的主要论坛,中国是创始国之一,发挥着重要作用。中国与美国设立“中美战略经济对话”,推动两国在经贸领域的合作等等,中国外交积极运筹、平衡推进与大国关系,进一步夯实周边战略依托,在多边舞台上发挥负责任的大国作用。坚持“引进来”和“走出去”相结合,拓展对外开放的广度和深度,形成参与国际经济合作和竞争的新优势。

(3)第三次加速提升阶段(2013—2015年)。中国的国家影响力指数从2013年的643408提升到2015年的1666478,3年间提升了2.6倍,是年均增速最快的阶段。十八大后,中国提出要在国际上更好地发挥负责任大国作用,并体现中国特色。强调共同利益,强调相互尊重、平等相待,强调既重视自身安全又重视共同安全,强调包容互鉴、共生共存。“一带一路”倡议是互利共赢之路,将带动各国经济更加紧密结合起来,推动各国基础设施建设和体制机制创新,创造新的经济和就业增长点,增强各国经济内生动力和抗风险能力。“一带一路”建设倍受全球各国关注,成为全球化的一大新特征,是中国国家影响力持续提升的重要动力源泉。

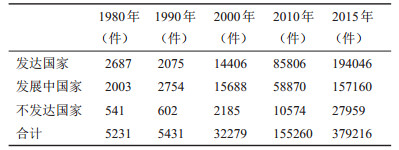

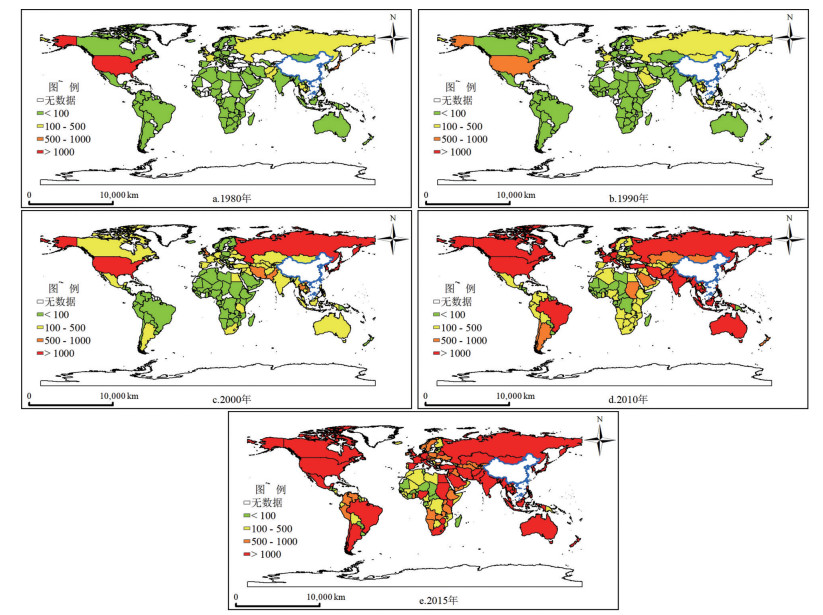

4 中国国家影响力的空间拓展 4.1 影响国家的分布中国对其影响力指数大于0的国家(地区),从1980年的132个增加到2015年的210个(表 2),其中,发达国家占20%,不发达国家占30%,发展中国家占50%;非洲国家占32%,亚洲国家占28%,欧洲国家占23%,美洲国家占16%,大洋洲国家占1%。在1990—2000年,中国主动联系和影响的国家(地区)增加了48个,这些国家主要是非洲中部的发展中国家,以及亚欧大陆桥的沿线国家。

| 表 2 中国影响的国家数量变化 Tab.2 The Number of Countries Affected by China |

通过公式1计算得到,中国对全球各国(地区)的影响力指数(图 6)。1980年,中国对其影响力指数排在前十位的国家:美国、日本、越南、泰国、俄罗斯、巴基斯坦、法国、英国、柬埔寨和朝鲜。其中亚洲国家6个,北美洲1个,欧洲3个。并且仅对美国的影响力指数超过1000,对其他绝大多数国家的影响力指数都低于100,处于较低的作用水平。1990年,中国对其影响力指数排在前十位的国家:美国、日本、英国、俄罗斯、印尼、越南、法国、朝鲜、柬埔寨和巴基斯坦。与1980年相比,中国对英国和俄罗斯的影响力指数增加较快,对发展中国家特别是北非国家的影响力提升较多。2000年,中国对其影响力指数超过1000的国家增加到5个,除了美国外,还有中国周边的俄罗斯和东亚的近邻日本、韩国和朝鲜。另一个变化是对西亚、南亚近邻国家的影响力指数普遍提升,对欧洲主要发达国家的影响力指数也有较大提升。2010年,中国对其影响力指数较高的国家大幅增加,除了全球大国和周边近邻国家,北美的加拿大、南美的巴西、大洋洲的澳大利亚,中国主动影响的强度都处于高水平。2015年,中国对其影响力指数排在前十位的国家:美国、俄罗斯、日本、英国、巴基斯坦、韩国、法国、澳大利亚、伊朗和马来西亚。影响力指数较高水平的国家继续增加,特别是“一带一路”沿线国家,是中国主动发起合作的重点区域,此外,中国对非洲东部国家的主动合作联系也有了大幅提升。

|

图 6 中国对世界其他国家(地区)的影响强度变化(1980—2015年) Fig.6 Changes of China's Influence on Other Countries in theWorld (1980—2015) 图片来源:世界底图和中国国界线来自国家基础地理信息中心。 |

1980—2015年中国影响空间的变化,呈现出以下特征:一是对全球大国美国和俄罗斯的影响作用一直排在前列,影响强度持续增加;二是中国国家影响力强度的扩展首先从东亚国家开始,逐渐扩散到东南亚,接着是南亚、西亚近邻国家,然后持续向欧洲、大洋洲、北美洲国家蔓延,2010年又扩张到非洲和南美国家。随着“一带一路”倡议的提出,中国加强了与沿线国家各个方面的合作,体现为对这些国家影响作用的大幅上升。

5 中国国家影响力提升的驱动机制 5.1 经济发展的推动作用通过中国国家影响力指数与GDP规模的相关分析和拟合分析,发现两者的相关性指数为0.8831,拟合度(R2)为0.87,说明中国国家影响力指数与GDP规模具有较强的相关性,GDP作为变量可以解释87%国家影响力指数的变化。随着中国经济的快速发展,从“引进来”到“走出去”,进出口贸易从逆差到顺差,对外经济联系不断增强。由于经济增长的速度高于西方发达国家,中国在世界经济中的地位迅速上升。主要体现在3个方面:一是在世界经济总量中所占比重日益上升。2015年,中国GDP规模占全球GDP总量的14.84%,位于美国(24.32%)之后,排在第二位。二是在要素国际流动中的重要性日益显著,包括对外贸易总额在国际贸易总额中占比的上升,以及吸引对外投资能力的增强。三是在世界性经济组织(包括世贸组织、世界银行和国际货币基金组织)中的话语权变大。经济的发展对于中国国家影响力的提升具有首位推动作用。

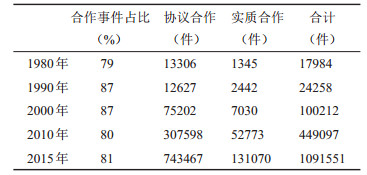

5.2 与发达大国的耦合关系从国家间的相互影响作用来看,中国对其影响力指数排在前十位的国家,主要是北美的美国,欧洲的俄罗斯、英国、法国,亚洲周边的日本、韩国等。而这些国家的强影响国家也是中国,这种国家间的相互强影响作用称为耦合关系。中国的耦合关系占中国对全球国家影响力总和的50%以上。从与不同发展水平国家的联系事件数量来看(表 3),与发达国家间的联系事件数量所占比重越来越大,与发展中国家的联系事件数量占比处在稳定的增长态势。说明与发达大国间的耦合强联系是中国国家影响力指数提升的重要因素。

| 表 3 中国与不同发展水平国家的联系事件数量 Tab.3 The Number of Contact Events Between China and Other Countries |

在全球一体化的背景下,合作和交流是国家影响力的主要体现。1980—2015年,中国主动发起的对外合作事件的比重一直处在80%以上,说明主动的对外联系与合作是中国提升国家影响力的主要途径。从合作事件类型来看(表 4),协议合作向实质合作的转型、实质性的合作事件占比不断提升,对于提升国家影响力指数作用越来越大。

| 表 4 中国主动对外合作事件类型 Tab.4 The Type of China's External Cooperation Events |

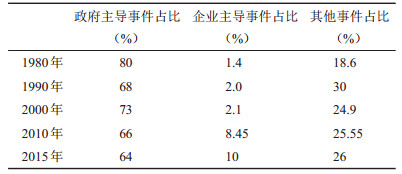

从事件发生的领域来看,由中国政府部门发起的联系事件,5个年份的占比都超过60%(表 5),说明政府主导的对外事件联系是提升中国国家影响力的主要驱动力。但随着时间的变化,由企业主导的对外经济事件占比逐渐提升,到2010年以后,已经排在第二位,是跨国公司、企业海外投资的重要体现。

| 表 5 中国相关的不同领域事件的占比 Tab.5 The Proportion of China Related Events in Different Fields |

本文基于媒体报道国家间关联事件大数据,构建国家影响力的定量测度模型,探讨全球国家等级特征,通过大国间的比较,揭示中国的优势和不足,刻画中国国家影响力提升过程的阶段特征和影响空间的拓展,以及分析中国国家影响力提升的驱动机制。主要得到以下结论:①1980—2015年,世界大国影响力指数呈现良好的时空惯性,中国、美国和俄罗斯的国家影响力指数存在较大差异,中国国家影响力指数提升主要通过经济实力的增强而推动,美国国家影响力指数的领先是其综合实力的体现,俄罗斯国家影响力落后于中、美,是其经济实力不足和发生冲突事件较多造成的。②中国国家影响力的提升表现出“先平稳后快速”的阶段特征,不同的对外开放和外交政策与中国国家影响力提升过程相呼应。中国影响的国家(地区),从1980年的132个增加到2015年的210个,影响强度的扩展首先从东亚→东南亚→南亚、西亚→欧洲、大洋洲、北美洲→非洲和南美,2015年体现为对“一带一路”沿线国家影响作用的大幅上升。③经济发展的推动作用、与发达大国的耦合关系、主动的对外合作交流、政府主导的事件联系是中国国家影响力提升的主要驱动机制。

国家间各领域发生的关联事件是其相互影响作用的直观表现。GDELT实现了每时每刻对世界各个角落新闻事件的监控和信息收集,这为定量分析全球国家间的相互影响作用提供了基础,弥补了传统研究缺乏长时间、海量时空大数据的问题。本研究对海量媒体事件数据的挖掘分析,是从联系视角探究国家间相互作用关系的有益尝试。所构建的国家影响力指数模型可以用于不同主题和内容的国家间作用关系的研究,丰富了国家影响力的定量研究方法。然而,受海量事件数据清洗和处理难度的限制,暂未能从网络视角对国家间多边的相互作用关系进行分析,在后续研究中将重点进行探讨。

| [1] |

杜德斌, 段德忠, 刘承良, 等. 1990年以来中国地理学之地缘政治学研究进展[J]. 地理研究, 2015, 34(2): 199-212. [Du Debin, Duan Dezhong, Liu Chengliang, et al. Progress of geopolitics of Chinese geography since 1990[J]. Geographical Research, 2015, 34(2): 199-212.] |

| [2] |

杰弗里·帕克. 二十世纪的西方地理政治思想[M]. 北京: 解放军出版社, 1992: 80-84. [Parker G. Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century[M]. Beijing: Liberation Army Press, 1992: 80-84.]

|

| [3] |

倪世雄. 当代西方国际关系理论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2004: 261. [Ni Shixiong. Contemporary Western International Relations Theory[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2004: 261.]

|

| [4] |

林涛. 国际关系理论中的权力:科技因素的视角[J]. 科技管理研究, 2007, 27(12): 261-263. [Lin Tao. Power in the theory of international relations:A perspective of scientific and technological factors[J]. Science and Technology Management Research, 2007, 27(12): 261-263. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2007.12.092] |

| [5] |

汉斯·摩根索. 国家间政治:权力斗争与和平[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 45-46. [Morgenthau H J. Politics among Nations:Struggle for Power and Peace[M]. Beijing: Peking University Press, 2006: 45-46.]

|

| [6] |

马亚华, 冯春萍. 空间视角下的东亚权力分布:一种基于引力模型的比较静态分析[J]. 世界经济与政治, 2014(11): 121-134. [Ma Yahua, Feng Chunping. On the economic power distribution in East Asia:A comparative static analysis based on gravity model[J]. World Economics and Politics, 2014(11): 121-134.] |

| [7] |

王淑芳, 葛岳静, 曹原, 等. 中国周边地缘影响力的建模与测算:以南亚为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(6): 738-747. [Wang Shufang, Ge Yuejing, Cao Yuan, et al. Modeling China's geopolitical influence in surrounding areas:A case study of South Asia[J]. Progress in Geography, 2014, 33(6): 738-747.] |

| [8] |

约瑟夫·奈. 硬权力与软权力[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 1-10. [Nye J S. Hard Power and Soft Power[M]. Beijing: Peking University Press, 2005: 1-10.]

|

| [9] |

Jacques M. When China Rules the World:The End of the Western World and the Birth of a New Global Order[M]. London: Penguin Press, 2009: 150-153.

|

| [10] |

Fu Mengzi, He Nan. China's international influence[J]. Contemporary International Relations, 2011, 21(2): 4-19. |

| [11] |

王铮, 韩钰, 胡敏, 等. 地理本性进化与全球地缘政治经济基础探析[J]. 地理学报, 2016, 71(6): 940-955. [Wang Zheng, Han Yu, Hu Min, et al. The global geopolitical and geopolinomical structure from the evolution of geographic natures[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(6): 940-955.] |

| [12] |

Dinnie K. National image and competitive advantage:The theory and practice of country-of-origin effect[J]. Journal of Brand Management, 2002, 9(4): 396-398. DOI:10.1057/palgrave.bm.2540086 |

| [13] |

王淑芳, 阳婷慧, 葛岳静, 等. 基于事件数据分析法的中缅地缘关系演变[J]. 经济地理, 2015, 35(10): 13-20. [Wang Shufang, Yang Tinghui, Ge Yuejing, et al. The evolution of China-Myanmar geo-relations based on event data analysis[J]. Economic Geography, 2015, 35(10): 13-20.] |

| [14] |

潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 经贸视角下中国周边地缘环境分析——基于社会网络分析方法[J]. 地理研究, 2015, 34(4): 775-786. [Pan Fenghua, Lai Zhiyong, Ge Yuejing. The surrounding geopolitical environment of China:A social network analysis based on trade data[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 775-786.] |

| [15] |

曹原, 葛岳静, 王淑芳, 等. 经济途径对地缘政治格局的影响机制及其空间表现研究进展[J]. 地理科学进展, 2016, 35(3): 265-275. [Cao Yuan, Ge Yuejing, Wang Shufang, et al. Progress of research on impacts of economic approaches on geopolitical structure and spatial expression[J]. Progress in Geography, 2016, 35(3): 265-275.] |

| [16] |

胡南. 国家软实力的指标体系研究[J]. 长春工业大学学报(社会科学版), 2010, 22(1): 6-9. [Hu Nan. The index system of national soft power[J]. Journal of Changchun University of Technology (Social Sciences Edition), 2010, 22(1): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1674-1374.2010.01.003] |

| [17] |

武铁传. 论软实力与硬实力的辩证关系及意义[J]. 理论导刊, 2009(5): 23-25. [Wu Tiechuan. The dialectical relationship and significance of hard power and soft power[J]. Theory Guide, 2009(5): 23-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-7408.2009.05.008] |

| [18] |

Fan Y. Soft power:Power of attraction or confusion?[J]. Place Branding and Public Diplomacy, 2008, 4(2): 147-158. DOI:10.1057/pb.2008.4 |

| [19] |

Christopher B, Whitney, David S. Soft Power in Asia: Results of a 2008 Multinational Survey of Public Opinion[R]. The Chicago Council on Global Affairs Asia Institute, 2009.

|

| [20] |

杨兴礼. 九十年代中东地缘政治的因素与机制探讨[J]. 人文地理, 1993, 8(1): 34-40. [Yang Xingli. An exploration of the political geographic factors and mechanism in the Middle East in 1990s[J]. Human Geography, 1993, 8(1): 34-40.] |

| [21] |

胡志丁, 葛岳静, 鲍捷, 等. 南亚地缘环境的空间格局与分异规律研究[J]. 地理科学, 2013, 33(6): 685-692. [Hu Zhiding, Ge Yuejing, Bao Jie, et al. The spatial pattern and differentiation laws of geosetting in South Asia[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(6): 685-692.] |

| [22] |

李振福. 北极航线地缘政治格局演变的动力机制研究[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2011, 32(1): 13-18. [Li Zhenfu. Study on dynamic mechanism about the evolution of Arctic Route geopolitical structure[J]. Inner Mongolia Social Sciences, 2011, 32(1): 13-18.] |

| [23] |

丁忠毅. 国家软实力建设与"中国模式"的自我完善[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2012(3): 12-17. [Ding Zhongyi. National soft power construction and self-improvement of the China model[J]. Journal of Sichuan University (Social Science Edition), 2012(3): 12-17. DOI:10.3969/j.issn.1006-0766.2012.03.002] |

| [24] |

王毛平. 中日经济"非对称性"相互依存与权力分析[J]. 国际论坛, 2010, 12(1): 40-45, 80. [Wang Maoping. Analysis of the asymmetry of Sino-Japanese economic interdependence and power[J]. International Forum, 2010, 12(1): 40-45, 80.] |

| [25] |

刘军红. 中日关系的经济学分析[J]. 现代国际关系, 2014(10): 56-59. [Liu Junhong. Economic analysis of Sino-Japanese relations[J]. Modern International Relations, 2014(10): 56-59.] |

| [26] |

项卫星, 王冠楠. 中美经济相互依存关系中的敏感性和脆弱性:基于"金融恐怖平衡"视角的分析[J]. 当代亚太, 2012, 6(6): 90-111. [Xiang Weixing, Wang Guannan. Sensitivity and fragility of economic interdependence in Sino-U. S. relations:An analysis based on the "balance of financial terror"[J]. Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies, 2012, 6: 90-111.] |

| [27] |

邝艳湘. 经济相互依存、退出成本与国家间冲突升级:基于动态博弈模型的理论分析[J]. 世界经济与政治, 2010(4): 123-139, 159-160. [Kuang Yanxiang. Economic interdependence, exit cost and conflict escalation:A theoretical analysis based on dynamic game model[J]. World Economics and Politics, 2010(4): 123-139, 159-160. DOI:10.3969/j.issn.1007-1369.2010.04.011] |

| [28] |

王箫轲. 中韩经济相互依存关系的比较分析[J]. 亚太经济, 2013(5): 91-95. [Wang Xiaoke. Comparative analysis of Sino-Korea economic interdependence relations[J]. Asia-Pacific Economic Review, 2013(5): 91-95.] |

| [29] |

董向荣. 中韩经济关系:非对称依存及其前景[J]. 国际经济评论, 2013(2): 100-107. [Dong Xiangrong. Sino-South Korea economic relations:A symmetrical interdependence and prospects[J]. International Economic Review, 2013(2): 100-107.] |

| [30] |

张彦. 国际合作中敏感性和脆弱性的关系和规律探究:以中国-东盟经贸数据为量化分析样本[J]. 太平洋学报, 2015, 23(1): 32-44. [Zhang Yan. Research on the relations and rules between sensitivity and vulnerability in international cooperation:Quantitative analysis of the Sino-ASEAN trade data[J]. Pacific Journal, 2015, 23(1): 32-44.] |

| [31] |

保建云. 中国与东盟各国双边贸易发展前景及存在的问题[J]. 国际经济探索, 2008(4): 35-39. [Bao Jianyun. Development prospects and problems of the bilateral trade between China and ASEAN[J]. International Economics and Trade Research, 2008(4): 35-39.] |

| [32] |

杜德斌, 段德忠, 杨文龙, 等. 中国经济权力空间格局演化研究——基于国家间相互依存的敏感性与脆弱性分析[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1741-1751. [Du Debin, Duan Dezhong, Yang Wenlong, et al. Spatial evolution pattern of Chinese economic power based on the sensitivity and vulnerability of states interdependence[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1741-1751.] |

| [33] |

Goldstein J S. A conflict-cooperation scale for WEIS events data[J]. Journal of Conflict Resolution, 1992, 36(2): 369-385. DOI:10.1177/0022002792036002007 |

| [34] |

李少军. "冲突-合作模型"与中美关系的量化分析[J]. 世界经济与政治, 2002(4): 43-49. [Li Shaojun. Conflict cooperation model and quantitative analysis of the relationship between China and the US[J]. World Economics and Politics, 2002(4): 43-49.] |

| [35] |

阎学通, 周方银. 国家双边关系的定量衡量[J]. 中国社会科学, 2004(6): 90-103. [Yan Xuetong, Zhou Fangyin. A quantitative measurement of international bi-lateral political relations[J]. Social Sciences in China, 2004(6): 90-103.] |

| [36] |

王淑芳, 葛岳静, 刘玉立. 中美在南亚地缘影响力的时空演变及机制[J]. 地理学报, 2015, 70(6): 864-878. [Wang Shufang, Ge Yuejing, Liu Yuli. The spatio-temporal evolution and driving mechanism of geopolitical influence of China and the US in South Asia[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(6): 864-878.] |

| [37] |

Schrodt P A. Precedents, progress, and prospects in political event data[J]. International Interactions, 2012, 38(4): 546-569. DOI:10.1080/03050629.2012.697430 |

| [38] |

O'brien S P. Crisis early warning and decision support:Contemporary approaches and thoughts on future research[J]. International Studies Review, 2010, 12(1): 87-104. DOI:10.1111/j.1468-2486.2009.00914.x |