在新自由主义都市化进程中,“失所”(displacement)现象已演变为常态化、规模化的全球社会效应。中国自1988年建立土地有偿使用制度以来,土地逐渐成为地方城市经营的主要资源,催动地产导向的旧城更新迅速展开。以天津为例,2017年市政府提出市区棚户区改造“三年清零”计划,将旧区拆迁进度推向白热化。在中国特殊的土地制度下,旧城更新主要表现为政府主导的大规模“空间清洗”,而失所事实往往被安置补偿政策所掩盖。国内通常将“displacement”译介为“取代”、“置换”,以笛卡尔式空间观将其抽象为地理维度的人口移动,却弱化了它对个人、家庭和社区的社会心理影响。因此刘颖等学者提出“失所”这一译称描述中国转型期城市空间重构语境下的被迫迁居现象,语义上暗含海德格尔和列斐伏尔空间观的场所性概念内核[1]。本文以天津西沽南拆除为例,透析失所引发的物质、象征、情感、社会等多维度地方丧失,既对中国当前旧城再都市化过程中的剥夺式积累予以反思,也为城市遗产保护的人本视角转向提供借鉴。

2 人文主义地理学视域下的地方依恋与失所 2.1 旧城更新语境下的地方依恋 2.1.1 社会—空间重构背景下地方依恋的意义1970年代,地理学研究的存在主义视角开启对“主体性空间”的关注,将意志、感官、情绪、思考等主观因素纳入人地关系研究中,“地”的概念被引申为有意义的“地方”[2]。地方依恋指人与地方的积极情感联结,是人类福祉的基本方面,它潜藏在日常生活中,往往不易觉察,只有当地方剧变等威胁出现时,这种纽带关系会显化为强烈情感,甚至将地方人格化为自我的一部分[3]。城市邻里环境中的地方依恋与“家”所提供的持久、安稳、控制和根深蒂固感密切相关[2]。然而在新自由主义逻辑下,依靠建成环境吸收过剩资本的当代经济过程带来了持续创造性破坏和“时空压缩” [4],使城市居民经历着人口流动、空间商品化、日常微观地理重置等各种地方毁灭。尽管地方性受到挑战,地方依恋仍是认同、安全感与社区凝聚的锚点[5, 6]。

城市重构语境下对地方依恋的思辨既是城市空间回归地方性的要求,也是新时期遗产保护哲学的要求。1979年澳大利亚ICOMOS颁布的《巴拉宪章》吸收人文主义地理学思想,首次将遗产对象表述为“地方”,继而在后续修订中指出“具有文化重要性的地方应能够丰富人们的生活,经常在社区与景观、过去与当下经验之间建立起深刻且鼓舞人心的联系感”[7],其对情境化主观体验的关注突破了本质主义遗产价值观束缚。此后国际遗产章程一再强调情感、认同等无形因素以及来自本土社区的“被赋价值”(ascribed values),遗产价值核心从固有、不变的“过去”转向流动、可变的“当下”[8]。居住建筑遗产本质上是以“家”的概念为核心的特殊文化建构,居住者通过身体和记忆实践,将对过去的认知在代际传续,形成关于居住地与生活方式的持续意象,这种人与历史环境之间动态、迭代、具体的互动正是遗产社会价值所在[9]。国内历史街区保护研究对人地情感纽带的关注相对薄弱,但近年来,保护实践涉及的社会问题日益尖锐,预示此类课题有广阔前景。关注地方的情感意义,在保护中“关怀并应用情感”,应成为突破历史街区保护困局的新思路[10]。

2.1.2 地方依恋的概念框架地方依恋是一个多维度构念,已有文献中存在多种分析框架。环境心理学研究中,由功能性的“地方依赖” (place dependence)与象征性的“地方认同”(place identity)组成的二维模型最广为应用。前者指物质环境能够满足使用需求的程度[11]。后者指人们将关于地方的认知结构(知识、感觉、信仰、价值等)纳入自我定义[12],即当人们从地方中获得独特感或与其它地方的区别感时,会将地方特性视为个人身份的一部分[13]。Kyle等学者在此基础上增加了社会纽带(social bonding)维度,认为地方依恋不仅取决于个人与物质环境的互动,还有社会关系的黏合作用[14]。在近期研究中,一些学者将地方情感(place affect)作为有别于地方认同的单独维度进行考量,因为人对地方的主观偏好既可以是象征的,也可以是情绪的,抑或二者皆有[15, 16]。由此形成地方依恋四维度模型。

2.2 旧城更新语境下的失所现象 2.2.1 社会层面:失所对城市权利的剥夺Till指出,城市作为生命体不仅是政治体或机能系统的隐喻,更是栖居者的持续场所营造。她用城市之殇(wounded city)形容因物质性毁坏、失所、以及政府施加暴力所致的破坏性地方重构[17]。马克思主义都市学者对这种权利与资本共谋之下的日常生活异化予以极力批判,认为以交换价值为导向的后现代语境势必使城市环境走向普遍“无地方性”。无地方性不仅未被充分问题化,反而被理性管理者大力追捧,因为同质化能实现更高层级的空间效能[18]。列斐伏尔、哈维等人因此提出“城市权利”(right to the city)概念,试图推动一场社会变革,使城市利益脱离资本与产权限定,被所有居民平等享受,包括居住权、资源使用权,以及按照自身意愿改变城市的权利等[4]。关注城市重构引发的失所正是对剥夺式积累的否思。

2.2.2 社区层面:地方依恋引发的失所后果投机性城市化带来的集体失所经常发生在历史久远的城市聚落。这些街区是不同时代生活轨迹的浓缩,也是原住民的意义与价值中心。1982年Hartman等学者将“失所”定义为“由于不可抗外力致使家庭在某地继续生活变得不可能、有危险或负担不起”[19]。以往失所研究多以人口迁移数据来量化其影响,然而失所涵括的意义绝不仅是物理性迁出,还有社会、情感和象征维度的撕裂[20]。Marris指出,将人们从习以为常的街区中驱逐对其生活意义是极具破坏力的,因为原有依恋关系(例如复杂的社区互惠以及与地点关联的物质、经济、社会资源)难以在陌生环境中修复如初[21]。何深静以上海为例指出,失所不仅剥夺低收入群体在中心城区生活的便利与乐趣,更重要的是摧毁其社会经济前景与家庭生计[22]。刘颖等学者以深圳为例发现,旧城更新的溢出效应使周边低收入群体由于无法承担生活成本而发生间接性失所[23]。国外一些学者用现象学方法,从失所者叙事中获取对地方依恋的清晰解释,因为正在经历地方剧变的群体对地方依恋有最深切体会。研究表明,地方依恋破坏会引发积累性心理创伤,表现为短暂烦恼、悲伤、焦虑、抑郁、愤怒、恐惧、哀痛等不同强度[24]。相比而言,国内失所研究刚起步,以关注失所造成的经济社会排斥为主,心理层面的切入有待补充;同时,关于个体失所体验的研究相对匮乏,主要由于失所者踪迹难寻[1]。为此,本文以失所正在发生的历史街区作为研究对象,从社区微观尺度剖析地方依恋特征及其引发的失所表现,以揭示中国规模化旧城更新的社会文化影响。

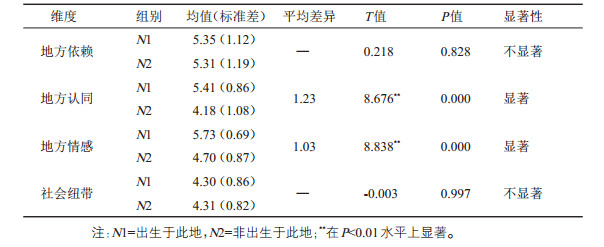

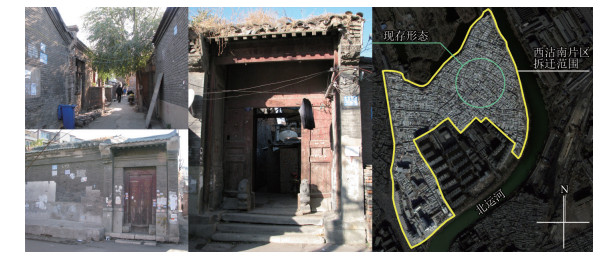

3 研究过程设计 3.1 研究对象西沽是天津市区目前仅存的自明代建卫起自然发展至今的传统聚落,本土文史学家视其为能够代表天津全域历史文化脉络的街区,也是大运河文化带的重要组成。西沽南片区占地15.8万平方米,是西沽核心,空间肌理仍保留合院—胡同格局,清代建筑遗存与地方历史内涵丰富,也因此其拆迁问题长期饱受争议(图 1)。最终该地块2017年被列入“三年清零”计划,成为中心城区规模最大的棚户区,涉及居民7800余户;2018年9月10日动迁工程正式启动,居民陆续搬迁过程中已有很多古宅院被毁(图 2)。

|

图 1 西沽南空间肌理及建筑形态(航拍图来自Google earth) Fig.1 Spatial Fabric and Architectural Form in Xigunan |

|

图 2 正在被拆迁破坏的西沽南(笔者摄于2018—10—31) Fig.2 Xigunan Being Destructed During the Demolition Project |

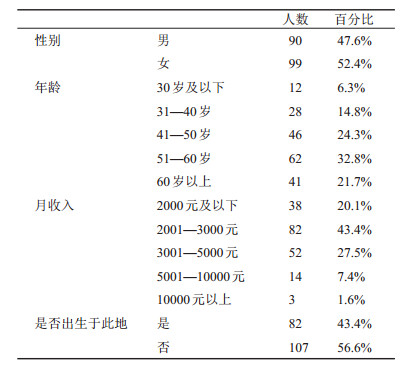

笔者于2017年11—12月及2018年10月对西沽南进行两轮调研。第一轮调研时,该片区已列入拆迁计划但尚未实施。该轮调研以定性(正式与非正式访谈)和定量(问卷调查)相结合的方法调查居民地方依恋状况,正式访谈14人,发放问卷200份,回收有效问卷189份,样本人口信息见表 1。第二轮调研时,搬迁工程已正式启动,绝大多数家庭签署了拆迁补偿协议,约半数住户已搬离。该轮调研访谈尚未搬走的居民(正式访谈9人),了解其对旧城改造的看法以及个人和家庭所受的影响。定量数据分析采用SPSS (ver.22)。

| 表 1 样本人口信息(N=189) Tab.1 Profile of Respondents (N=189) |

现有文献中对地方依恋的人口差异研究多以年龄和定居时间为变量。而西沽地区在其长期发展史中人口流变性很低,绝大多数家庭定居时间超过40年,部分家庭甚至多代世居此地。调研中发现,当地原住民分为两类,一类土生土长,一类因婚姻、工作等原因来此定居。为了研究个体差异对地方依恋的影响,本文不仅对人口信息与地方依恋进行相关性分析,而且根据“是否出生于此地”对样本人口分组,进行独立样本T检验,考察个人成长经历所起的作用。

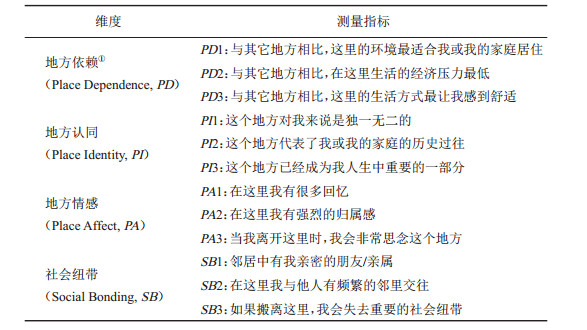

3.3 问卷设计问卷内容分为3部分:①收集人口信息;②地方依恋量表;③由居民选填该地方能够令其产生依恋感的环境因素,以此作为判析地方依恋形成机制的依据,该部分选项设计基于实地观察与居民访谈。地方依恋量表沿用Ramkissoon等学者和Cheung等学者的四维度模型,并为每个维度赋予3个测量指标,采用7点态度量表量化(1分=非常反对,2分=很反对,3分=反对,4分=中立,5分=赞同,6分=很赞同,7分=非常赞同);指标来源于国内外重要地方依恋研究[15, 16, 25],并根据研究区域实际情况和居民访谈对题项表述有所调整(表 2)。

| 表 2 地方依恋量表 Tab.2 Measurement Scale of Place-attachment |

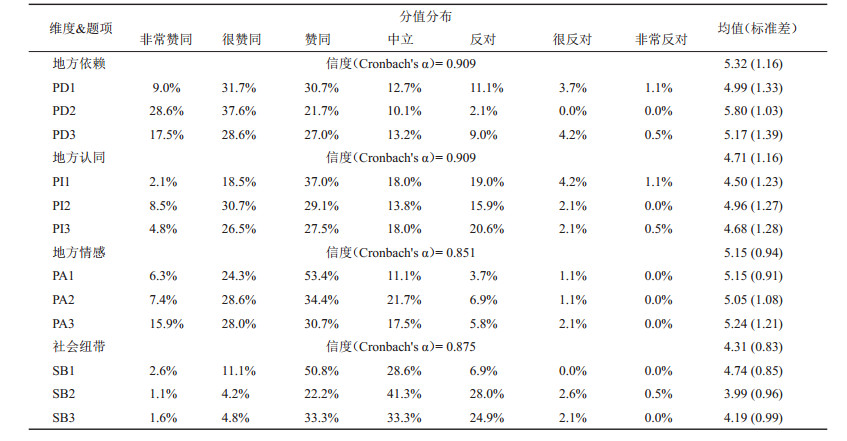

问卷数据的信度检验显示,地方依恋量表的整体信度(Cronbach's α系数)为0.902,4个维度的信度在0.851— 0.909之间,均高于建议阈值0.7,说明问卷可靠性良好。描述统计结果显示,居民地方依恋水平在4个维度上平均值全部高于中立值4分,说明居民在功能、象征、情感、社会几方面对该地方均存在积极的依恋关系。4个维度之间比较来看,分值由高到低依次为地方依赖>地方情感>地方认同>社会纽带(表 3)。

| 表 3 地方依恋调查结果(N=189) Tab.3 Survey Result of Residents' Place-attachment (N=189) |

地方依赖平均值最高,说明当地人地纽带首先是基于使用价值的,此时地方代表有利于生存的安身之地。PD2在所有指标中分值最高,说明经济因素是地方依赖的最主要动因。从人口结构看,当地居民以低收入者居多。绝大多数受访居民在表达对拆迁不满时,首先提及家庭经济负担,部分家庭甚至不具备重新购房的支付能力,因此搬迁就意味着无家可归。同时,长期定居使很多居民对既有生活环境形成强烈惯性,较难接受突然的地方变动。更关键的是,该片区建筑维护尚好,远不及“危陋房”程度,居民普遍认为老砖房冬暖夏凉,对舒适度较满意;同时,西沽地处中心城区,周边购物、小学、医疗等公共设施齐备,且生活成本低廉,居民以较低开销就能实现适度生活质量。

地方认同和地方情感本质上都是表征心理过程的维度,但从数据结果看,地方情感的平均值水平高于地方认同,说明居民与地方之间的情感纽带更易于体现在直接的情绪表达上。对于更为抽象的地方认同,则需要建立在密切的情感投入基础上。

社会纽带在4个维度之中分值最低,原因可能有两方面。首先,老城区的居住硬件与现代社区相比仍相对落后,近年来随着生活水平提高,一些经济状况较好的居民(特别是年轻人)自发搬离,导致原有社区开始出现解体征状,很多受访居民表示,由于人口外流,现在的邻里关系已经不如从前。另一方面,当代通讯与交通发达性使社会交往逐渐脱离地缘限制,很大程度削弱了邻里社会凝聚力。年轻人的社交脱域尤为明显,问卷显示30岁以下居民的社会纽带均值为3.47 (< 4),说明其邻里纽带认知趋于消极。正如有学者指出,人们受到更好的教育,空间移动性更高,也更加具有世界主义开放意识,人们将邻里视为地方的强烈程度远不及家和城市[5]。这正是老城空心化的内部根源。

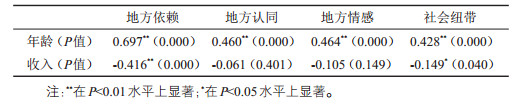

4.1.2 地方依恋与人口特征的关系将每个维度各题项得分总和与样本人口年龄进行相关分析(表 4),结果显示4个维度与年龄之间均呈显著正相关,说明老年居民的地方依恋最强烈,越年轻的居民越容易接受迁居。Pearson相关系数同时表明,年龄对地方依赖的影响程度明显高于其它3个维度。由此可见,居民随着年龄增长,对居住环境的稳定性需求会随之加强,而且这种需求的递增在功能依赖方面最为突出。原因可能有两方面:首先,老龄群体身体机能下降,为了适应身体在空间能力上的局限,会将生活空间集中在一个核心区,导致对邻近环境的依赖性增强,Rubinstein和Parmelee称之为“以身体为中心”的地方依恋过程[3]。例如调研中发现,很多老年居民表示在该片区之外的环境中经常迷路,这里就是他们的舒适区。此外,老城区特有的小尺度步行系统能够创造更多邻里偶遇和互动机会,对于逐渐退出社会角色的老年群体来说,这种居住环境有利于缓解孤独感。

| 表 4 地方依恋各维度与年龄和收入的相关度(N=189) Tab.4 Correlations of Place-Attachment with Age and Income (N=189) |

各维度与收入的相关分析显示(表 4),收入对地方依赖和社会纽带有显著负向影响,并且对地方依赖的影响最显著。这说明居民收入越低,对居住地的功能性依恋越强,社会性依恋也有所增长。其原因不难分析:低收入家庭对重大经济损失(购房、失业等)的恢复力弱,更需要生计环境稳定;弱势群体更需要熟人社会的互助互惠网络,因为邻里支持资源有助其缓解社会压力,包括工具性、信息性、情感性支援等。数据结果还显示,地方认同和地方情感与收入之间无显著相关性,说明认同和情感需求并非专属于富裕阶层,对低收入群体同等重要。

按是否本地出生对居民进行分组,独立样本T检验结果显示,两组样本在地方认同与地方情感两个维度上的平均值水平有显著差异,而地方依赖与社会纽带未见显著差异(表 5)。这说明根植于地方的完整成长经历对于地方认同和地方情感的培养至关重要。孩童与环境的接触最直接,会获得最切身的体验。因此人文地理学家认为童年时期的地方,特别是与重要成长经历相关的地方,是存在于世的关键参照点[18]。对于土生土长的居民来说,西沽有着“起源”的象征意义。其地方经验是出于Relph所说的“存在的内部者”(existential insider)视角,通过始于童年并贯穿整个人生的地方经验,以缓慢、微妙且无意识的方式与地方发生共鸣[18]。地方依赖与社会纽带在两类居民中并无显著差异,说明功能性与社会性的人地纽带可以在长期生活经历中逐渐培养,地方经验的完整与否并未起决定作用。

| 表 5 样本按出生地分组的独立样本T检验(N1=82; N2=107) Tab.5 Independent-samples Test of Two Groups Based on Birthplace (N1=82; N2=107) |

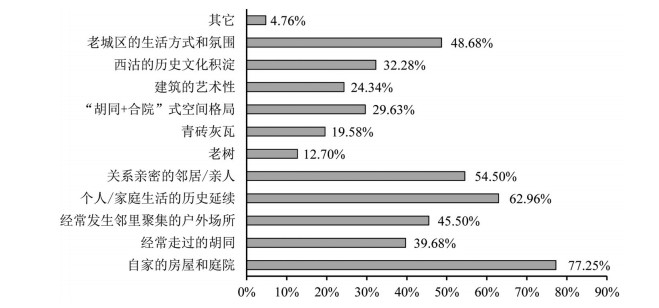

居民感知的地方依恋因素调查显示(图 3),“自家的房屋和庭院”与“个人/家庭生活的历史延续”两项获得最高选择频率,说明在西沽这类传统聚落,家庭纽带是恋地情结的首要来源。家庭对于个人来说是最直接的熟悉与依附,给予人们根著感和延续感,这是一种无需思考的归属认同[18]。与倾注了情感的家宅分离就如同夺去使他们与外界无序世界隔离开的保护层[26]。此外,本地出生居民对该两项的选择比例均高于非本地出生居民(本地出生者选择“自家的房屋和庭院”与“个人/家庭生活的历史延续”的分别占85.37%和79.27%;非本地出生者分别占71.03%和50.47%)。其中发挥关键作用的除了童年经历,还有代际传承认知,因为本地出生者至少自父辈起就已定居此地,其地方依恋中融入更多家族历史象征。

|

图 3 居民感知的地方依恋因素统计 Fig.3 Residents' Perceptions of Attached Place Elements |

“我们家在这儿住了七辈人,你说有多少年了。政府突然就说我们这是棚户区,得拆,你不愿意走也没辙呀,没地方说理去……给我们都弄到四郊五县去,我这么大岁数了,出了这胡同啥都不知道,以后家都要找不着了。”——居民L,72岁

“我们家这老宅可有年头了,还是我爷爷传下来的,少说也一百好几十年了……我在这儿生在这儿长的,一辈子没挪动过。”——居民Z,80岁

“这个院儿以前是我们家面铺子,磨坊在后头,前边是卖粮食的。我们家打老祖宗那儿就是开面铺的,一直到公私合营之前,整个这大院儿都是我们家的……去年政府给安排的公租房,两居室,我过去住了一宿就回来了。兄弟姐妹六个里我行大,叔叔伯伯都没了,作为老大哥我得看着家里这院子。”——居民T,74岁

4.2.2 与日常经验直接相关的熟悉环境人们对居住环境有细致入微的体认,通过回忆和日常惯例积累,频繁接触的实质空间与对象会转化为有某种身份的象征物。段义孚指出,本土人与外来人关注环境的不同侧面。外来人用眼睛组构图景,用审美去评价环境,立场易于表述;而本土人持有的是复杂的态度,只能以行为和传统等方式艰难、间接地表达[26]。本研究证实了这点:在遗产专家的外位性(outsideness)视角中体现西沽价值的因素,包括青砖灰瓦、“胡同+合院”式空间格局、建筑的艺术性、西沽的历史文化积淀等,并未获得较多居民关注。反而,在外来人眼中平淡无奇的环境元素更被居民认可,例如经常走过的胡同、经常发生邻里聚集的户外场所、老城区的生活方式和氛围等(图 3)。访谈中发现,很多居民对一些日常事物的描述都与其生活历史中某些动人的过程、事件、情境捆绑起来,形成人地合一的整体意象。人们感知的不仅是地方的现在,还有叠加在可见环境之上的过往记忆。

“门口这棵树我儿子多大岁数它就多大岁数。”——居民W,62岁

“我跟我老伴儿自打结婚就住这间屋,几个孩子都在这儿长起来的,这张床还是我们结婚那阵买的。”——居民G,67岁

“这老副食店比我岁数还大,打我小时候就上这儿买东西来,我小时候门口这条街都是买卖。”——居民W,64岁

“以前我在对面粮店上班,我们老头儿在这边住,俩人隔着一条马路天天看见,当初就这么认识的。”——居民Z,69岁

4.2.3 基于熟识和互惠的邻里社会网络“关系亲密的邻居/亲人”和“经常发生邻里聚集的户外场所”两项获得相对较高的选择频率(图 3),说明邻里社会网络在地方依恋中发挥的作用虽弱于其它3个维度,但也不容忽视。邻里社会资本的独特之处在于其地缘优势可以提供其它社会网络难以实现的即时性支援,包括功能援助、情感扶持等。大量研究已表明,人地纽带很多时候来自于地方中社会互动的具体处境,此时地方象征着成员身份[6]。长期共同经历形成的熟识和互惠是这种社会资本的基础。

“我跟附近几个老伙计都是一块儿在胡同里玩儿大的。小时候一到吃饭,都从家里端着饭碗出来,在路边蹲成一排一起吃。”——居民S,56岁

“这儿街里街坊的人都朴实,谁家有什么事缺人手了,别人肯定都过来帮忙……我平时出去的时候门都不用锁,跟邻居打声招呼就行。”——居民Z,59岁

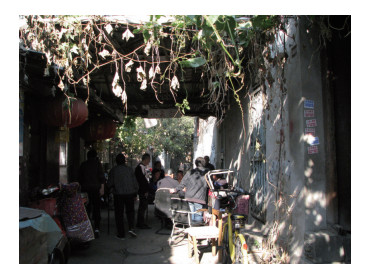

社会力量不仅塑造生活方式,也塑造容纳这种生活方式的空间,通过邻里互动将空间转化为社区认同的有形化身。例如西沽胡同里的一家小卖部,由于当地居民平日里聚集在门前打牌和闲谈,这里就成了重要的微型社会节点(图 4)。据在场几位居民介绍,他们这个牌局不论季节、天气从未间断,每日来此相聚已成为必不可少的习惯,是一天中最大的乐趣。一个地方特有的生活方式绝大部分来自于社会性的、脱胎于世俗的活动总和[26],然而现代城市社区中公共世俗空间的失落很大程度上破坏了这种社会亲密性的土壤。

|

图 4 胡同里的微型社会节点 Fig.4 A Miniature Society Node in the Hutong |

时间作用在年龄对地方依恋的显著影响上已有所体现。首先是积累作用,在经验、记忆和知识的积累中,时间将生活的不同维度以及各个人生阶段串联起来,形成一个地方意义网络。时间作用还表现为熟悉化。现象学认为惯习状态造就了地方—自我统一体[24],正如本研究显示,人们对自家老宅、胡同、邻里交往场所、老邻居以及老城生活方式等日常生活中习以为常的环境元素表现出心理偏好。而且不仅老年群体,调研中一些年轻居民也表达了“老宅住着很温暖”、“生活了这么多年肯定有感情”等看法。这一过程与心理学上的“简单暴露效应”(Mere-Exposure-Effect)有关,即熟悉感引起的积极心理反应。实验证明,事物仅仅因为重复出现就会令人产生愉悦情绪[27]。因此,失所导致的心理冲击可能只是由于每日所见之物发生变化。此外,人们在访谈中频繁提及周遭事物的年代,说明时间感本身已经构成地方依恋来源。人们从时间跨度的感知中体验自我与地方的一脉相承,这就是文化遗产的社会意义所在,也体现了Alois Riegl提出的遗产“年代价值” (age-value),即事物在岁月中自然衰变而带给人的情感价值[28]。因此,城市需要适当保留“老”的感觉。

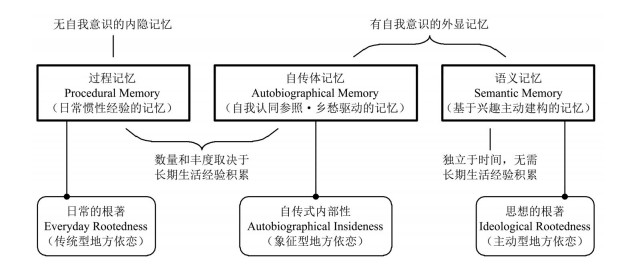

4.2.5 记忆与不同类型的地方依恋记忆在心理学上有不同类型,记忆方式差别关系到地方依恋的不同心理过程[24] (图 5)。上文提及的熟悉环境元素关联着大量日常记忆,涉及生活方式、习惯、技能等,是基于规律性身体经验的无意识记忆,被称为“过程记忆”。基于此类记忆形成的地方依恋是最直接的也是最深刻的,Hummon称之为“日常的根著”(everyday rootedness) [3],长期居民特别是老年居民主要表现为这种方式。图 6也可看出,偏好此类环境元素的居民中50岁以上者均超过50%。此外,老宅、胡同、邻里交往场所等亲切经验丰富的环境中孕育了大量个人化的事件记忆,此类记忆有自我涉入,涉及特定时空背景和切身体验,称为“自传体记忆”,它们是自我认同的重要参照,人们在乡愁作用下调动的主要是此类记忆,通常表现为建构与地方相关的自我叙事,以维持“自传式内部性”(autobiographical insideness)的象征纽带[29]。

|

图 5 记忆与地方依恋类型的关系 Fig.5 Relationships Between Different Types of Memory and Place Attachment |

青砖灰瓦、空间格局、建筑艺术和历史文化积淀这几种环境元素涉及另一种地方依恋方式,相关记忆是无自我涉入的客观知识记忆,称为“语义记忆”,其特点是无需长期经验积累,通过主动学习地方历史就可以建构此类记忆,Hummon称这种主动型地方依恋为“思想的根著” (ideological rootedness) [3]。图 6显示,基于语义记忆的地方依恋更多见于相对年轻群体。调研中也发现,这类居民对地方持开放态度,他们既对西沽的历史特色表现出兴趣与自豪,认可遗产保护活动,同时也不抗拒搬迁,希望借此改善居住条件。

|

图 6 居民地方依恋因素的年龄分布 Fig.6 Age Distribution of Attached Place Elements |

“把这儿改造成文化风情区不是挺好吗,以后想家了还能回来看看……这算是天津最有特色的地方,拆了就再没有了。”——居民Y,32岁

5 对城市社会—空间发展的启示本土居民基于生活积累与现实需求,对地方产生功能、象征、情感、社会等多方面依恋,而年龄、收入、本土出生与否等人口特征使地方依恋呈不同强度和类型。家庭历史延续、日常亲切经验与邻里支持网络是培育地方依恋的主要动因,时间与记忆的媒介作用使人地纽带超越环境体验反应,发展为复杂多义的人类情感(图 7)。

|

图 7 地方依恋结构示意图 Fig.7 Conceptual Framework of Place-attachment |

增长主义旧城重构的最终目标是吸引资本重新聚集并根除贫困社区,将内城重塑为优渥阶层的理想家园。然而城市决策者假想的同质性衰败街区与本土居民的实际生活体验有重大差别,透过地方意义丰富度和地方依恋复杂度可以洞见标准化社会—空间秩序对老城区独特资源的不可逆破坏。

物质性剥夺:①老城区在城市中发挥重要的社会包容功能,廉价设施使低收入者有能力维持生计。拆迁不仅使贫困家庭难以支付再安置成本,还会因郊区化而产生连锁代价(交通、就业、教育等),传统小商业(例如图 4)在外部市场竞争中也将丧失生存空间。②老城区的宜人尺度和习惯环境让长期居民特别是老年居民可以舒适、熟练地生活。失所将导致日常惯性规律中断,对新环境的身心调适过程可能漫长且艰难。

非物质性剥夺:①地方延续性是自我认同参照,始于童年的完整地方经历更是对人地情感纽带的培养至关重要。即使是低收入群体同样对地方有精神和情感需求,因此以地方延续性为代价改善居住条件可能反而降低其生活质量的整体感知。②老城区特有的熟人社会具有互助互利、情感支援以及高效信息传播功能,这些邻里社会资本有助于弱势群体应对生存压力,一旦流失则难以重建。这里还须指出,非物质纽带是基于物质纽带而建立,很多历史街区因过度老化,无法满足基本居住需求,导致居民地方认同减退,甚至寄希望于拆迁来改善环境,因此,适度宜居性是维持人地情感纽带的前提。

据此认为,首先规划工作的价值判断标准需由指标化的空间效能计算拓展到关注地方人文特征和微观社会影响。特别是对弱势群体的民生关照方面,适度物质满足是前提,但不能将其需求简化为单一物质维度。第二,由于政府与居民价值取向无法对等,政府一元决策使居民处于绝对劣势而往往利益受损,并极易激化双方矛盾。发展以需求为导向的参与式规划有助于利益分配相对均衡,而相关制度平台缺位是首要突破点,如对话—反馈机制、公私权监督机制等。第三,地方变化的规模、速度以及对地方依恋破坏的控制是影响社会心理后效的核心因素,因此对旧城采取微循环式的功能性更新是未来探索方向。

5.2 城市遗产保护的人本视角提升社区福祉是包容性城市规划与遗产保护的共同目标,充分把握这一点可以为经济推力下难以立足的城市遗产觅得更多生机。当代遗产价值观已由精英主义走向日常化,生活本身就是城市宝贵的遗产资源。本土居民以多种方式生产本土化地方意义,包括记忆实践、生活方式的身体力行、地方知识和技能积累、地方叙事建构,主动发掘地方历史等,保护这些具体的人地纽带是文化遗产的社会职责。从维护无形价值视角,本土社区是地方记忆承载者,最有资格担当遗产监护人角色,而地方依恋使其具有支持遗产保护的内源动力。应充分调动其能动性参与到街区营造中,以文化认同为向心力使人们留在老城、珍视老城。

注释:

① 环境心理学认为,地方依恋表征的是想留在一个地方的欲望。因此,题项中“与其它地方相比”并非指居住体验的客观对比,而是反映居民主观上对迁居他处的态度倾向。Hummon研究发现,居住满意度与地方依恋有本质区别,前者倾向于生态视角的物质环境评价,后者却涉及环境意象带来的复杂心理过程。因此很多居民虽对居住环境不甚满意,却愿意接受它的不完美而拒绝迁居(参见[3] 253-278)。

| [1] |

刘颖, 张平宇. 绅士化语境下的失所现象:概念溯源及研究综述[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 1-6, 145. [Liu Ying, Zhang Pingyu. Gentrification-induced displacement:Concepts and literature review[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 1-6, 145.] |

| [2] |

Tuan Y-F. Place:An experiential perspective[J]. Geographical Review, 1975, 65(2): 151-165. DOI:10.2307/213970 |

| [3] |

Altman I, Low S M. Place Attachment[M]. Boston: Springer, 1992: 152, 253-278.

|

| [4] |

Harvey D. The right to the city[J]. New Left Review, 2008, 53: 23-40. |

| [5] |

Lewicka M. Place attachment:How far have we come in the last 40 years?[J]. Journal of Environmental Psychology, 2011, 31(3): 207-230. DOI:10.1016/j.jenvp.2010.10.001 |

| [6] |

Scannell L, Gifford R. Defining place attachment:A tripartite organizing framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(1): 1-10. DOI:10.1016/j.jenvp.2009.09.006 |

| [7] |

Australia ICOMOS. The Burra Charter[EB/OL]. (1999-11-26)[2018-04-03]. https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf.

|

| [8] |

Schofield J. Who Needs Experts? Counter-Mapping Cultural Heritage[M]. Abingdon: Ashgate, 2014: 1-12.

|

| [9] |

Jones S. Wrestling with the social value of heritage:Problems, dilemmas and opportunities[J]. Journal of Community Archaeology & Heritage, 2017, 4(1): 21-37. |

| [10] |

王洋, 于立. 历史环境的情感意义与历史城市的保护[J]. 国际城市规划, 2019, 34(1): 71-75. [Wang Yang, Yu Li. The emotional significances of historic environment and conservation of historic cities[J]. Urban Planning International, 2019, 34(1): 71-75.] |

| [11] |

Stokols D, Shumaker S A. People in places: A transactional view of setting[M]//Harvey J H. Cognition Social Behaviour and the Environment. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1981: 441-488.

|

| [12] |

Proshansky H M. The city and self-identity[J]. Environment and Behavior, 1978, 10: 147-169. DOI:10.1177/0013916578102002 |

| [13] |

Twigger-Ross C L, Uzzell D L. Place and identity processes[J]. Journal of Environmental Psychology, 1996, 16: 205-220. DOI:10.1006/jevp.1996.0017 |

| [14] |

Kyle G, Graefe A, Manning R. Testing the dimensionality of Place attachment in recreational settings[J]. Environment and Behavior, 2005, 37(2): 153-177. DOI:10.1177/0013916504269654 |

| [15] |

Ramkissoon H, Weiler B, Smith L D G. Place attachment and proenvironmental behaviour in national parks:The development of a conceptual framework[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2012, 20(2): 257-276. DOI:10.1080/09669582.2011.602194 |

| [16] |

Cheung L T O, Hui D L H. Influence of residents' place attachment on heritage forest conservation awareness in a peri-urban area of Guangzhou, China[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2018, 33: 37-45. |

| [17] |

Till K E. Wounded cities:Memory-work and a place-based ethics of care[J]. Political Geography, 2012, 31(1): 3-14. DOI:10.1016/j.polgeo.2011.10.008 |

| [18] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 37, 60, 65, 117.

|

| [19] |

Hartman C, Keating D, LeGates R. Displacement: How to Fight It[M]. Berkeley: National Housing Law Project, 1982: 3.

|

| [20] |

Davidson M. Displacement, space and dwelling:Placing gentrification debate[J]. Ethics, Place & Environment, 2009, 12(2): 219-234. |

| [21] |

Marris P. Loss and Change[M]. London: Routledge and Kegan Paul, 1986: 57.

|

| [22] |

He S. New-Build gentrification in central Shanghai:Demographic changes and socioeconomic implications[J]. Population Space and Place, 2010, 16(5): 345-361. |

| [23] |

Liu Y, Tang S, Geertman S, et al. The chain effects of property-led redevelopment in Shenzhen:Price-shadowing and indirect displacement[J]. Cities, 2017, 67: 31-42. DOI:10.1016/j.cities.2017.04.017 |

| [24] |

Manzo L C, Devine-Wright P. Place Attachment: Advances in Theory, Methods and Applications[M]. New York: Routledge, 2014: 12, 14, 49-60, 141-153.

|

| [25] |

Raymond C M, Brown G, Weber D. The measurement of place attachment:Personal, community, and environmental connections[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(4): 422-434. DOI:10.1016/j.jenvp.2010.08.002 |

| [26] |

段义孚.恋地情结[M].志丞, 刘苏, 译.北京: 商务印书馆, 2018: 92, 146, 257. [Tuan Y-F. Topophilia[M]. Zhi Cheng, Liu Su, trans. Beijing: The Commercial Press, 2018: 92, 146, 257.]

|

| [27] |

Zajonc R B. Attitudinal effects of mere exposure[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1968, 9(2-Part 2): 1-27. |

| [28] |

Riegl A. The modern cult of monuments: Its character and its origin[M]//Forster K W. Oppositions. New York: Rizzoli International Publications, 1982: 21-51.

|

| [29] |

Rowles G D. Place and personal identity in old age:Observations from Appalachia[J]. Journal of Environmental Psychology, 1983, 3(4): 299-313. DOI:10.1016/S0272-4944(83)80033-4 |