2. 内蒙古师范大学 旅游学院, 呼和浩特 010022;

3. 根特大学 地理系, 根特 B9000

2. College of Tourism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010022, China;

3. Department of Geography, Ghent University, Ghent, B9000, Belgium

近年来,随着中国旅游经济的快速发展,发生在旅游目的地的负面旅游事件也层出不穷,如2015年青岛的“天价虾事件”、2016年丽江古城的“打人事件”、2017年黑龙江的“雪乡宰客事件”等。由此来看,进一步强化旅游管理的规范性成为旅游业相关部门的当务之急。与此同时,互联网时代,信息传递不再受空间约束,旅游目的地的负面事件常被广泛传播,引发网络舆情危机,进而可能会对旅游目的地形象产生负面影响[1]。

已有研究认为,旅游形象可以被划分为认知形象、情感形象和整体形象三部分,且三者之间存在一定的递进关系,进而会影响游客的出游意向[2, 3]。但在网络舆情危机下,游客认知形象的损害,是否会影响情感形象和整体形象,进而波及其出游意向发生变化?即:已有研究中被证实的形象感知和旅游意向的路径关系是否适用于解释网络舆情危机下形象感知变化和出游意向变化之间的关系。目前,鲜有研究就上述问题进行实证探讨。鉴于此,本文以青岛“天价虾事件”为例,采用结构方程模型,尝试回答上述问题。本研究能够在一定程度上补充学界对现有旅游形象及其影响路径的理论认知。在现实价值方面,旅游目的地形象对游客出游决策产生着重要影响,进而会波及旅游目的地旅游经济的发展。因此,在信息大爆炸时代,旅游相关部门需要及时应对和处理网络舆情危机,以维护旅游目的地形象。而本文研究结果能够为相关部门提供必要的管理依据,有利于提升相关政策的针对性和有效性。

2 文献回顾与研究假设 2.1 网络舆情危机对形象的影响研究根据“形象理论”(image theory)可知,形象是个体大脑对客观现实的心理表征[4]。因此,目的地形象可被定义为人们对目的地的各种想法、感知的心理概念[5, 6]。它不能凭空产生,而是随着时间的推移,在各类因素的影响下形成[7]。这些因素主要包括心理因素(动机、价值观等)、社会人口统计因素(年龄、教育程度)以及信息来源等方面[8]。其中,关于各类信息源(如目的地宣传资料、影视剧、节事活动、气象条件等)对目的地形象的影响已被反复验证[9-15]。但是,作为一种新的信息源形式,网络舆情危机对形象感知影响的研究仍十分匮乏。网络舆情危机是社会问题经由网络平台发布、推广,在较短时间内引发媒体持续关注,并在网络上引起强烈反响,对现实产生重大负面影响的危机事件[16]。尤其是随着近些年互联网技术的快速发展和普及,网络已成为旅游目的地舆情危机的源头,游客可以通过网络平台随时随地发布旅游活动存在的各类问题,使目的地网络舆情危机的受众快速扩大。当前,已有研究主要采用质性分析方法,更多地探讨了政府层面对网络舆情危机所应采取的旅游政务改革及管理、舆情危机的空间分布、社交媒体在舆情危机中的地位和相互作用等方面。如王超以凤凰古城“一票制”事件为例,探讨网络舆情危机对游客利益与政府旅游新政策矛盾的推动作用[17]。付业勤等采用网络文本分析法,选取2010—2013年发生在中国的各类旅游网络舆情危机事件作为研究样本,探讨舆情危机的时空分布规律[18]。陈旭辉等以青岛“天价虾事件”这一网络舆情危机为例,重点探讨了各级各类社交媒体在青岛旅游目的地形象的负面偏差引导中的作用,揭示了网络社交媒体在危机事件发布和评论中的角色地位,以及其对网络舆情危机的化解和引导能力[1]。付业勤等通过收集网络评论,推导旅游目的地形象传播是否受到网络舆情危机的影响[19]。除此之外,也有少量研究者认为,网络舆情危机能够影响游客对目的地的喜好和形象感知,甚至改变游客的出游意向,阻碍旅游业的发展[19]。但是该研究主要采用描述性方法,尝试推测出了网络舆情危机对目的地形象和出游意向的影响。

网络舆情危机对游客的不良影响受到多数研究者的认同,它的影响路径可以借鉴Holbrook对信息源的研究。Holbrook通过实证研究发现,信息源只能直接影响目的地的认知形象,但是它可以将认知形象作为中介因素,通过该因素对情感形象和整体形象产生连锁反应[20]。这一研究被Gartner进一步确认:他认为,个体接收的信息源只影响认知形象的形成,认知形象的发展通过信息源呈现,两者存在正相关关系[21]。国内研究者通过实证也得到了相似的研究结论[3]。因此,本文认为网络舆情危机作为信息源,对游客的目的地认知形象感知会产生负面影响。以此作为基本前提,下文将着重阐释:舆情危机下,游客认知形象的变化对情感形象、整体形象和出游意向的影响路径。

2.2 形象感知的路径关系充分了解旅游目的地形象结构有助于全面认识旅游者的目的地形象,明确目的地的优势和劣势,保证其在市场竞争中获利[22-24]。在已有的大量研究中,形成了三种有一定递进关系的理论模型:三维结构模型,认知—情感—意动模型和认知—情感—整体模型[25]。

Echtner等构建了三维结构模型,认为目的地形象结构包括了基于属性部分和整体部分(attribute-based and holistic components)。基于属性部分是指个体对目的地特征的感知,整体部分是指对目的地心理意向。这两个部分具有可测量性和抽象性的特征,并且可以进一步形成独特属性和普遍属性,即特定类型目的地的特有属性和所有目的地的共有属性[26]。该模型的提出立足于形象概念中对认知成分的强调[6],因此该模型关注的重点在于个体对目的地的认知形象,未涉及情感成分。

随着目的地形象研究的深入,研究者认为目的地形象不仅是个体对目的地客观属性的感知,也融入了个体自身的情感评价[27]。Gartner提出认知—情感—意动模型,即目的地形象是认知、情感和意动这三种形象的组合体[21]。但Pike认为意动形象归属于游客的行为倾向,并不能列入到形象结构中,而是形象产生的结果[28]。

也有研究者认为,整体形象大于认知和情感两类形象的总和,同前两个形象一起成为目的地形象的组成部分[29, 30]。在此基础上,Baloflul等提出认知—情感—整体模型[8],即形象不仅是目的地物理特征的感知,也是情感质量的评价,更包含复合成分[31]。当前,这一模型得到研究者的广泛认同。国内一些研究者也据此进行了验证,发现同样具有适用性和合理性[32-34]。鉴于此,本文基于该模型,构建目的地形象变化的路径关系。

Lynch认为情感形象从形象的物理属性中分离出来,但它需要依赖于形象的物理属性,即认知形象产生情感形象,并对其产生正向影响[35]。Russel等提出,认知形象中的部分属性会对情感形象产生正向影响[36]。Stern在城市形象模型研究中,发现城市认知形象和情感形象共同对整体形象产生直接且正向的影响作用[37]。在此基础上,Baloglu刻画了认知—情感—整体模型中形象间的影响路径:情感形象在认知形象的作用下形成,和认知形象一起对整体形象产生作用[8]。之后,研究者对此进行了大量的实证研究,从不同的旅游目的地验证了该模型的影响路径[38-39]。

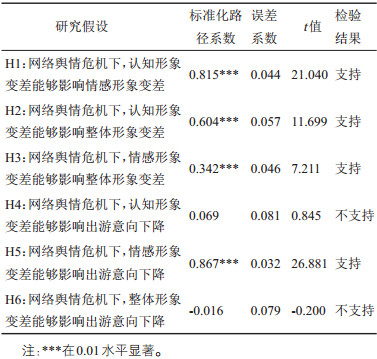

基于以上目的地形象感知的影响路径,并结合本研究的具体内容,提出假设如下:

H1:网络舆情危机下,认知形象变差能够影响情感形象变差;

H2:网络舆情危机下,认知形象变差能够影响整体形象变差;

H3:网络舆情危机下,情感形象变差能够影响整体形象变差。

2.3 形象感知与出游意向的关系出游意向是指游客未来选择某一目的地的可能性[40]。早在1978年,Goodrich和Gensch就支持目的地形象和目的地选择之间的假设关系[41-42]。Goodall在其文章中也强调,积极的目的地形象会促进目的地选择[43]。Sirakaya等发现认知形象和情感形象共同对美国游客的土耳其出游意向产生作用[44]。Hong的研究表明,情感形象与目的地选择的意愿呈正相关关系[45]。刘力研究发现,认知和情感两类形象以整体形象为中介对潜在游客的出游意向产生影响[33]。

研究者还提出,出游意向不仅仅只包含目的地选择,而且还包括推荐意愿,这是因为拥有较高目的地选择意向的游客会产生向他人推荐该目的地的意愿[3]。但是,众多研究者仅将目的地选择作为研究重点,只有少数研究者考虑形象对推荐意愿的影响。如宝贡敏等以日韩两国旅游者为调研对象,研究杭州目的地形象对旅游者推荐意愿的影响,发现目的地形象在一定程度上影响推荐意愿[46]。

Mayo等在其出游意向概念化模型中,特别强调目的地形象对出游意向的影响[47]。尽管这一观点被广泛接受,但多数研究者只注重整体形象对出游意向的直接作用,忽视认知形象和情感形象。正如Crompton的建议,在探讨出游意向时,不分析各类形象维度的作用,其价值是有限的,因为它没有区分游客在作出出游决策时对目的地形象特定属性的重视程度[5]。据此,Lin通过对不同目的地的实证对比研究认为,旅游目的地属性不同,三类形象对游客出游意向的作用也不相同[40]。

根据已有文献构建的形象感知与出游意向的路径关系,并结合本研究的具体内容,提出假设如下:

H4:网络舆情危机下,认知形象变差能够影响出游意向下降;

H5:网络舆情危机下,情感形象变差能够影响出游意向下降;

H6:网络舆情危机下,整体形象变差能够影响出游意向下降。

综合假设1~6,绘制了本研究的概念框架及其假设路径图(图 1)。

|

图 1 概念框架及假设路径 Fig.1 Conceptual Framework and Hypothesis Paths |

Baloglu早在1999年就批评道,大多数研究主要关注了游客亲身体验后(现实游客)所形成的目的地形象,缺乏在没有实际到访的游客(潜在游客)形成目的地形象的案例分析[8]。但之后有关目的地形象的研究仍然以现实游客的感知为主,只有少数研究者以潜在游客为样本进行了探讨[3, 33, 34]。现实游客的出游意向主要受自身对目的地记忆的影响。而潜在游客因对该目的地无出游的记忆,其出游意向主要受到信息源的影响[48],更符合探讨网络舆情危机影响下的目的地形象感知。因此,本研究将潜在游客作为被调研对象。为区分游客性质,设置“您是否曾经到过青岛?”题项,以筛选出潜在游客。另外,问卷中还设置了“您对互联网上传播的青岛‘天价虾事件’是否了解?”题项,以剔除不了解该事件的样本。

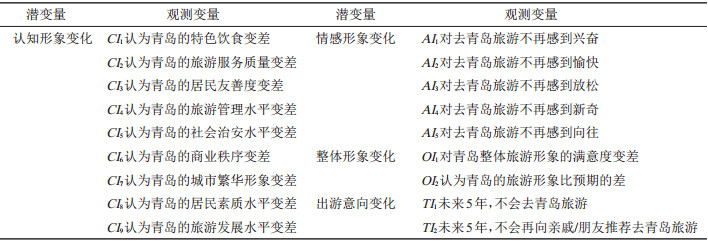

认知形象主要测量游客对目的地客观属性的感知程度。在文献梳理的基础上,主要参考Echtner等提出的认知形象量表[26],并借鉴以往研究者对认知形象的测度指标[3, 32],设计了包含9个观测变量的认知形象变化量表。情感形象是游客对目的地的一种内心主观情感的表达。根据Russel提出的形容个体情感感知的形容词量表[36],结合以往研究,设计了包括5个观测变量的情感形象变化量表。整体形象的测量,一般通过游客对目的地的整体预期形象的感知质量这一题项来确定[34]。但是也有研究认为,目的地整体形象中满意度的添加会丰富整体形象指标[49],同时更能准确预测形象对出游意向的影响[3]。因此,整体形象变化量表包括整体满意度变化和感知质量变化2个观测变量(表 1)。

| 表 1 变量的结构特征 Tab.1 Structural Characteristics of Variables |

出游意向不仅只包含潜在游客在未来某一时间段内对目的地选择的可能性,而且还包括推荐意愿。但是当前研究重点关注目的地选择,而忽视推荐意愿。为全面体现出游意向变化,在量表设计中,包含“未来5年,不会去青岛旅游”和“未来5年,不会再向亲戚/朋友推荐去青岛旅游”2个观测变量(表 1)。

另外,有两个方面需要加以说明。其一,理论上,通过对比网络舆情危机发生前后样本的形象感知和出游意向的变化,是探讨网络舆情危机影响的最佳研究思路。但由于网络舆情危机通常为突发事件,具有不可预测性,因此无法采集到事件发生前的样本作为参照组。为了测度出网络舆情危机对形象感知和出游意向的影响,所有观测变量的语义均体现了事件发生前后的变化。其二,所有观测变量的备选答案均按照李克特五点式量表设计为非常不赞同、不赞同、不确定、赞同和非常赞同,并根据备选答案语义分别赋值为1,2,3,4,5。由此可知,观测变量得分越高,其受到的负面影响越严重。

3.2 问卷调查方案及样本特征为完善问卷设计的结构与内容,2015年10月24日—27日,课题组以网络问卷的形式进行了为期4天的预调研,共计回收问卷267份。基于预调研结果,对问卷结构和具体内容进行了调整和完善。2015年10月29日—11月16日,课题组利用完善后的问卷展开了为期19天的正式网络问卷调查。最终,回收问卷554份,经过筛选,得到有效问卷533份,有效率回收率为96.21%。需要说明的是,后文拟采用结构方程模型作为主要分析方法,而结构方程通常适用于大样本的统计分析。吴明隆认为,200以上的样本量能够保证输出稳定的结构方程结果[50]。另外,Thompson研究发现,对于结构方程模型,样本量和观测变量之间的比例应不低于10:1—15:1[51]。本研究共使用了18个观测变量,因此,样本量应不少于180—270个。显然,本研究使用533份有效问卷,能够得到稳定可靠的研究结果。

调研样本中,男性比例为51.59%,女性比例为48.41%,性别比例大致均衡;年龄方面,以18—40岁的中青年群体为主,这类人群也是使用网络最为频繁的群体;教育方面,样本主要集中在大专和本科,占样本总量的近70%,说明被调研对象受教育程度较高。

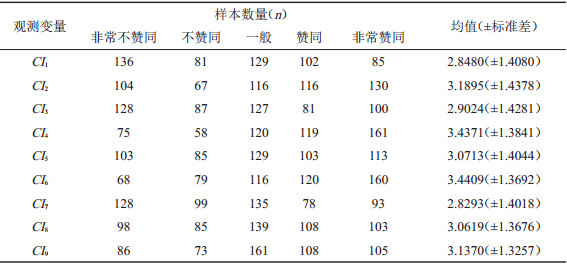

4 结果分析 4.1 初步结果借助SPSS19.0软件平台,对认知形象变化的观测变量得分进行描述性统计(表 2)。结果显示,“CI2认为青岛的旅游服务质量变差”、“CI4认为青岛的旅游管理水平变差”、“CI5认为青岛的社会治安水平变差”、“CI6认为青岛的商业秩序变差”、“CI8认为青岛的居民素质水平变差”和“CI9认为青岛的旅游发展水平变差”这6项的均值得分超过3。表明,除“CI1认为青岛的特色饮食变差”、“ CI3认为青岛的居民友善度变差”和“CI7认为青岛的城市繁华形象变差”外,其余6个变量都被评价为肯定态度,即“天价虾事件”这一网络舆情危机对潜在游客的认知形象产生了明显的负面影响。

| 表 2 认知形象变化的观测变量得分 Tab.2 Statistics Results of Change in Cognitive Image Factors |

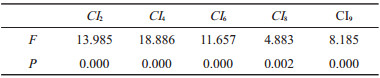

为分析网络舆情危机对认知形象影响的显著性,采用ANOVA分析法,对其进行探讨,并用F统计量检验其意义。首先,对各观测变量得分的独立性和正态性进行检验,样本数据符合要求。但在随后的方差同质性检验中,只有CI2(认为青岛的旅游服务质量变差)、CI4(认为青岛的旅游管理水平变差)、CI6(认为青岛的商业秩序变差)、CI8(认为青岛的居民素质水平变差)和CI9(认为青岛的旅游发展水平变差)符合条件(sig.值分别为0.218、0.311、0.296、0.459和0.909)。最终,将这5项观测变量得分进行ANOVA分析。结果显示(表 3),5项指标的P值都小于0.05,说明网络舆情危机对潜在游客认知形象的影响存在统计意义上显著,即认知形象的5个方面受到网络舆情危机的显著负面影响。需要强调的是,以上显著变量的语义主要涉及了与“天价虾事件”直接相关的事物,如商业秩序、管理水平、服务质量、居民素质。这说明网络舆情危机对与危机事件直接关联事物的认知形象产生显著负面影响。总之,以上结果支持本研究的前提,即网络舆情危机作为信息源,对游客的目的地认知形象感知产生负面影响。

| 表 3 认知形象变化的ANOVA分析 Tab.3 ANOVA Analysis of Change in Cognitive Image |

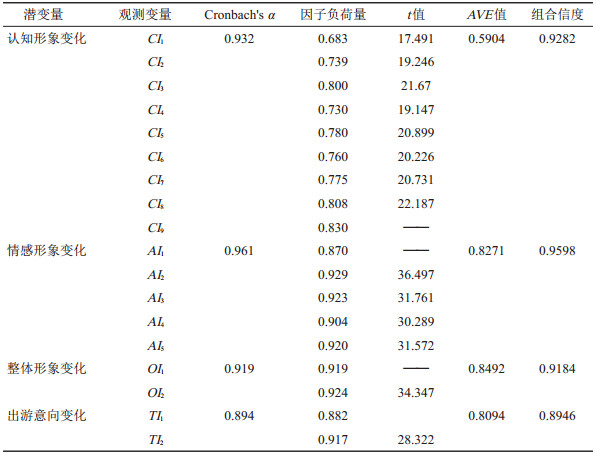

信度检验结果表明(表 4),总量表的克朗巴哈α系数为0.931,认知、情感和整体三类形象变化以及出游意向变化的量表的克朗巴哈α系数分别为0.932、0.961、0.919和0.894,说明整体量表和分量表内部的信度非常好。为了评价构建模型的质量,需对各类形象变化和出游意向变化这4个潜变量进行组合信度检验。结果显示,4类组合信度高于0.89,说明模型质量较高。

| 表 4 信度与效度检验结果 Tab.4 Reliability and Validity Statistics |

效度检验结果表明(表 4),总量表的KMO度量值为0.962,符合Bartlett标准。通过因子分析进一步检验量表的效度,结果表明,大多数指标的因子负荷量都在0.7以上,在P<0.001水平下显著。尽管CI1的因子负荷量小于0.7,但是CI1所属的潜变量(认知形象变化)的AVE值为0.5904,大于0.5的标准值,因此可以考虑保留。认知形象变化、情感形象变化、整体形象变化和出游意向变化4个潜变量的AVE值在0.59—0.85之间,说明潜变量聚合效度良好。

在此基础上,根据假设路径,构建初始结构方程模型。认知形象变化归属于外生潜变量,情感形象变化、整体形象变化和出游意向变化归属于内生潜变量,共包含18项观测变量。初始模型的自由度大于0,属于可识别模型。

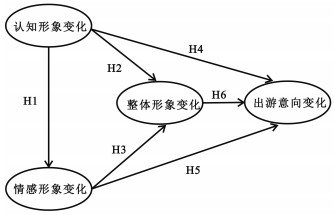

4.2.2 结构方程模型的拟合与修正模型拟合结果表明,RMSEA,GFI和AGFI值分别为0.084、0.878和0.839,不符合适配标准,同时卡方自由度比值(χ2)为4.747,超过适配标准值为3的临界值,因此需修正初始模型。

根据初始模型的估计结果,发现整体形象变化对出游意向变化的影响路径(CR=0.825)和认知形象变化对出游意向变化的影响路径(CR=0.779)不显著,剔除以上路径后模型的拟合度未明显变化,且模型的卡方值也未明显上升,因此将这两条路径剔除。参考MI(Modification Index)指数列表,并根据MI指数值大于4可修正的原则,将CI2和CI7、CI3和CI8、CI4和CI6、CI4和CI5、CI5和CI6、CI5和CI7、AI2和AI5分别设定为共变关系。修正后的模型卡方自由度比为2.925,RMSEA下降至0.060,GFI和AGFI分别上升至0.931和0.905,所有指标符合标准,说明最终模型适配良好(图 2)。

|

图 2 修正后的模型 Fig.2 The Modified Structural Equation Model |

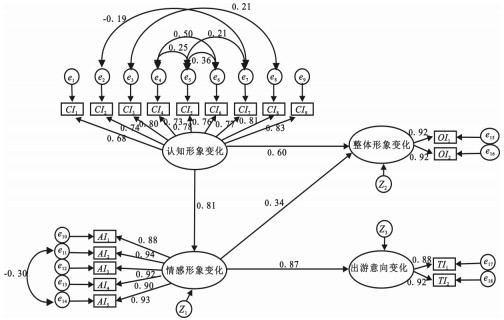

通过分析修正模型,得到网络舆情危机下,潜在游客旅游目的地形象变化的结构关系及其对出游意向影响的最终测算结果(表 5)。

| 表 5 假设验证结果 Tab.5 Hypotheses Test Result |

形象感知变化的路径结构。①认知形象变化对情感形象变化的效应路径通过t值和P值检验(t值=21.040,P<0.01),说明认知形象变化对情感形象变化的作用明显(直接效应达到0.815)。因此,假设H1 “网络舆情危机下,认知形象变差能够影响情感形象变差”成立。②认知形象变化对整体形象变化的标准化直接效应为0.604,t值为11.699,P<0.01,说明假设H2 “网络舆情危机下,认知形象变差能够影响整体形象变差”成立。同时,认知形象变化还通过情感形象变化的中介作用,对整体形象变化产生间接影响,其间接效应为0.278。结合直接效应,认知形象变化对整体形象变化的总效应为0.882,说明认知形象变化对整体形象变化的影响作用最大。另外,“CI3认为青岛的居民友善度变差”、“CI8认为青岛的居民素质水平变差”和“CI9认为青岛的旅游发展水平变差”的载荷系数分别为0.800、0.801和0.830,说明在网络舆情危机下,潜在游客认知形象变化主要通过以上3个观测变量对整体形象变化产生作用。③情感形象变化对整体形象变化的路径通过检验,说明假设H3 “网络舆情危机下,情感形象变差能够影响整体形象变差”成立。相比于认知形象,情感形象变化对整体形象变化的影响作用稍小(标准化总效应为0.342)。其中,“AI2对去青岛旅游不再感到愉快”、“AI3对去青岛旅游不再感到放松”和“AI5对去青岛旅游不再感到向往”的标准化载荷系数分别为0.927,0.917和0.945,说明在网络舆情危机下,潜在游客目的地整体形象变化主要受到这3个观测变量的影响。因此,潜在游客认为深陷舆情危机的旅游目的地无法给自身提供轻松愉悦的感受,因此目的地的整体预期形象也随之变差。

形象感知变化与出游意向变化的路径结构。①认知形象变化对出游意向变化的影响路径没有通过检验,即假设H4 “网络舆情危机下,认知形象变差能够影响出游意向下降”不成立。但认知形象变化通过作用于情感形象变化,间接对出游意向变化产生作用,间接效应为0.707。该路径已通过显著性检验。②情感形象变化对出游意向变化的影响通过检验,即网络舆情危机下,情感形象变差导致潜在游客出游意向下降,假设H5成立。同时,出游意向变化中的两个观测变量的标准化载荷系数相近(分别为0.883和0.916),说明情感形象变差会对出游意向和推荐意愿产生明显抑制作用。③整体形象变化对出游意向变化的影响路径未通过检验,所以H6“网络舆情危机下,整体形象变差能够影响出游意向下降”不成立。

5 结论与讨论 5.1 结论与启示本研究以青岛“天价虾事件”为例,从潜在游客的视角,探讨网络舆情危机下游客旅游目的地形象感知的变化,及其对出游意向的影响作用。研究借鉴并融合认知—情感—整体模型及出游意向概念化模型,分析三类形象感知的相互关系以及对出游意向的不同作用。主要结论如下:

(1)在网络舆情危机下,潜在游客的认知和情感形象变差能够引起整体形象变差。这一结果符合“认知—情感—整体模型”的路径逻辑,说明在网络舆情危机下,该理论模型同样适用于解释目的地形象变化之间的关系。但是值得关注的是在整体形象中,认知和情感两类形象的作用对比。在网络舆情危机下,潜在游客的认知形象对整体形象起主要影响作用,认知形象变差会显著影响整体形象,使其变差;情感形象也会直接引起整体形象的改变,但是其作用效应相对于认知形象而言则相对较小。正如Baloglu等提到,认知形象与情感形象的作用比较,需要考察不同样本人群、不同信息源以及不同类型旅游目的地[8]。根据Lin等研究,针对自然型和成熟型旅游目的地,游客更加关注其物理属性带来的感受,因此认知形象的作用大于情感形象;而人造型旅游目的地,游客更为关注其能否带来愉悦的体验,因此情感形象的作用大于认知形象[40]。青岛作为我国典型的滨海度假旅游城市,拥有独特的自然风光和成熟的旅游设施[52, 53],因此其整体形象主要受到认知形象的影响,同时也验证了Lin等研究者的判断。另外一种可能是,尽管潜在游客从未到过青岛旅游,但是与青岛相关的目的地物理属性已经通过网络舆情危机为其留下了深刻的印象,即潜在游客认知形象的形成先于情感形象,在先入为主印象的作用下,其整体形象主要受到认知形象的影响。

(2)在网络舆情危机下,潜在游客的出游意向变化主要受到情感形象变化的影响。当潜在游客的情感形象变差时,他们会放弃对该目的地的出游选择,也会降低他们对该目的地的宣传和推荐力度。以往研究表明,潜在游客对的目的地情感形象与出游意向存在正相关关系[54]。本研究认为,在网络舆情危机刺激下,该路径依然存在。

(3)在网络舆情危机下,潜在游客的认知和整体形象的变化不会对出游意向变化产生直接的显著影响。这一结果与前人认为的认知形象和整体形象会显著影响出游意向的路径逻辑不同。可能的原因如下:一方面,潜在游客拥有大量类似认知形象的目的地可供选择,最终对目的地选择产生决定作用的是游客在情感上的最佳偏好[45]。但是认知形象依然还会对出游意向有作用。研究结果表明,当旅游目的地深陷网络舆情危机时,潜在游客认知形象会变差,这能直接降低他们对目的地的情感形象,进而阻碍其对该目的地的出游选择和推荐意愿。因此,尽管认知形象不直接影响出游意向,但会间接降低潜在游客的出游意向,也不容忽视。另一方面,由于“青岛天价虾”是一起与旅游目的地管理水平、社会治安以及商业秩序等更为相关的网络舆论事件,其对目的地社会环境造成最为直接的影响。预调研中也发现,被调研对象普遍认为,“青岛天价虾”事件并不会对青岛自然环境的感知产生明显影响。因此由于事件影响的片面性,其对整体形象的影响是有限的,可能尚不足以透过整体形象直接影响潜在客源的出游意向。

总之,在网络舆情危机下,本文所发现的形象感知变化的结构关系及其对出游意向的影响,既在一定程度上验证了前人关于形象感知和出游意向的路径逻辑,也具有其独特性。鉴于此,针对旅游目的地管理主体的应对措施,提出几点思考和启示:

(1)构建旅游目的地全方位、综合性的管理和协调机制。研究结果表明,尽管网络舆情危机是由个别旅游市场参与者引起的(如“青岛天价虾”事件是由某个餐馆引起的),但却会对整个旅游市场形象产生显著的负面影响。因此,相关管理部门需要预先构建全方位的预警机制。一旦出现网络舆情危机,不能仅针对个别对象采取整顿措施,应当从全局出发,做到举一反三,采取全面应对策略,对旅游相关要素进行综合治理,建立有效的管理协调机制。

(2)根据目的地的实际情况,有重点地开展危机治理措施。在网络舆情危机下,旅游目的地的整体形象同样受到认知形象和情感形象的共同影响,但是不同类型的旅游目的地以及不同类型的网络舆情事件可能会导致这两个形象作用程度的差异。因此,面对网络舆情危机,旅游管理主体需要根据实际情况进行区别对待,对认知形象和情感形象进行合理规划和调整,制定危机治理的针对性方案,以有效提升目的地的整体形象,确保客源市场的稳定。

(3)保证旅游目的地信息供给的透明度,积极对待网络媒体的舆论关注与监督。本研究证实了网络舆情危机的确会对潜在游客的形象感知和出游意愿产生显著影响。同时,在信息时代,尤其是随着移动智能设备的广泛使用,网络舆情危机还将不断出现,并更加广泛地传播。因此,相关管理部门应适应互联网时代信息传播的特点,重视并正确对待网络媒体的舆论关注与监督。在缓解和消除网络舆情危机时,旅游管理部门应及时公布旅游市场的相关信息,在保证信息质量和透明度的基础上,打消游客对目的地的疑虑,营造良好公正的旅游市场环境。同时,积极倾听广大游客的声音,构建合理有效的网络互动平台,使互联网成为消除危机的治理手段。

5.2 不足与展望研究也存在一定的不足之处:①研究中样本的选择只包含潜在游客,尽管在一定程度上弥补了当前目的地形象研究只注重现实游客的缺陷,但忽略了现实游客。还需对结论的普适性进行验证。②由于网络舆情危机通常为突发事件,具有不可预知性,本文设置了一系列体现事件发生前后变化的语义作为观测变量。但这可能会造成过多估计网络舆情危机对形象感知和出游意向的影响。今后可考虑从技术方面探索更为合理的数据采集方法。③旅游目的地网络舆情危机还包括多类引起游客不满的其他问题。这些网络舆情危机事件对形象、行为的影响是否一致?需进一步开展对比研究工作。

| [1] |

陈旭辉, 苏晓娟, 崔丽霞. 基于社交媒体互动关系的旅游城市形象负面偏差引导策略:以"青岛天价虾"事件为例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(7): 47-56. [Chen Xuhui, Su Xiaojuan, Cui Lixia. Social media strategies to reduce negativity bias towards a tourist city:A case study of Qindao pricey prawn[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(7): 47-56. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.07.010] |

| [2] |

于鹏, 张宏梅. 韩国国家形象感知与旅游意向研究:以中国潜在旅游者为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(12): 62-75. [Yu Peng, Zhang Hongmei. An empirical study on South Korea country image perceptions and tourists' travel intentions:A case study of potential Chinese tourists[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(12): 62-75. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.12.013] |

| [3] |

钱晓燕, 林源源. 潜在游客的目的地形象感知及其行为意图:基于港澳居民的实证研究[J]. 旅游科学, 2016, 30(4): 73-85. [Qian Xiaoyan, Lin Yuanyuan. Destination image perception and potential visitor' behavior intention:An empirical study on residents of Hong Kong and Macao[J]. Tourism Science, 2016, 30(4): 73-85.] |

| [4] |

Sheth J N, Myers J G. Consumer image and attitude[J]. Journal of Marketing Research, 1969, 6(3): 381-383. |

| [5] |

Crompton J L. An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image[J]. Journal of Travel Research, 1979, 17(4): 18-23. DOI:10.1177/004728757901700404 |

| [6] |

Fridgen J D. Use of cognitive maps to determine perceived tourism region[J]. Leisure Sciences, 1987, 9(2): 101-117. DOI:10.1080/01490408709512150 |

| [7] |

Court B, Lupton R A. Customer portfolio development:Modeling destination adopters, inactives, and rejecters[J]. Journal of Travel Research, 1997, 36(1): 35-43. DOI:10.1177/004728759703600106 |

| [8] |

Baloglu S, McCleary K W. A model of destination images formation[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(4): 868-897. DOI:10.1016/S0160-7383(99)00030-4 |

| [9] |

Litvin S W, Mouri N. A comparative study of the use of "iconic" versus "generic" advertising image for destination marketing[J]. Journal of Travel Research, 2009, 48(2): 152-161. DOI:10.1177/0047287509332332 |

| [10] |

张爱平, 虞虎. 雾霾影响下旅京游客风险感知与不完全规避行为分析[J]. 资源科学, 2017, 39(6): 1148-1159. [Zhang Aiping, Yu Hu. Risk perception and risk reduction of domestic tourists impacted by haze pollution in Beijing[J]. Resources Science, 2017, 39(6): 1148-1159.] |

| [11] |

陈楠, 乔光辉. 基于感知|-认知因素的奥运会后北京旅游形象变化研究:以入境游客为例[J]. 资源科学, 2009, 31(6): 1000-1006. [Chen Nan, Qiao Guanghui. Change of tourism images of Beijing after 2008 Beijing Olympics based on cognitive and perceptive elements:A case study of inbound tourists[J]. Resources Science, 2009, 31(6): 1000-1006. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2009.06.015] |

| [12] |

Beeton S, Woodside A, Chebat J C, et al. Understanding film-induced tourism[J]. Tourism Analysis, 2006, 11(3): 181-188. DOI:10.3727/108354206778689808 |

| [13] |

Jeong C, Holland S, Jun S H, et al. Enhancing destination image through travel website information[J]. International Journal of Tourism Research, 2012, 14(1): 16-27. DOI:10.1002/jtr.827 |

| [14] |

赵振斌, 赵倩倩. 国际互联网上传播的西安旅游形象:分裂与整合[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(9): 178-183. [Zhao Zhenbin, Zhao Qianqian. Tourism image of Xi'an on internet:Division and integration[J]. Journal of Arid Land resources and Environment, 2012, 26(9): 178-183.] |

| [15] |

黄莎, 陈金华, 陈秋萍. 基于网络信息嵌入性的旅游目的地形象传导研究[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 109-114. [Huang Sha, Chen Jinhua, Chen Qiuping. Internet information-embedded analysis of tourism destination image communication[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 109-114. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.020] |

| [16] |

刘绩宏, 张海. 舆论危机事件舆情、舆论的鉴别性特征及其预警应用:基于2013年舆论危机事件与普通舆情事件的实证比较[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2014, 36(7): 38-43. [Liu Jihong, Zhang Hai. Criticism of public opinion crisis, discriminating features of public opinion and its early warning application:An empirical comparison of public opinion crisis events and general public opinion events in 2013[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2014, 36(7): 38-43.] |

| [17] |

王超, 骆克任. 基于网络舆情的旅游包容性发展研究:以湖南凤凰古城门票事件为例[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 161-167. [Wang Cao, Luo Keren. Research on the inclusive development of tourism in the perspective of internet public opinion:Case study on tickets policy of Phoenix ancient city in Hunan[J]. Economic Geography, 2014, 34(1): 161-167. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2014.01.025] |

| [18] |

付业勤, 郑向敏, 张俊. 旅游网络舆情危机事件的时空分布规律研究[J]. 财经问题研究, 2014, 36(9): 124-129. [Fu Yeqin, Zheng Xiangmin, Zhang Jun. Study on the temporal and spatial distribution of crisis events in travel network public opinion[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2014, 36(9): 124-129. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2014.09.018] |

| [19] |

付业勤, 陈雪钧. 基于旅游消费者感知的旅游网络舆情危机研究[J]. 求索, 2016, 37(1): 36-40. [Fu Yeqin, Chen Xuejun. Study on tourism network public opinion crisis based on tourism consumer perception[J]. Seeker, 2016, 37(1): 36-40.] |

| [20] |

Holbrook M B. Beyond attitude structure:Toward the informational determinants of attitude[J]. Journal of Marketing Research, 1978, 15(4): 545-556. DOI:10.1177/002224377801500404 |

| [21] |

Gartner W C. Image formation process[J]. Journal of Travel and Tourism Marketing, 1993, 2(2/3): 191-215. |

| [22] |

Chen J S, Uysal M. Market positioning analysis:A hybrid approach[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(4): 987-1003. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00003-8 |

| [23] |

Leisen B. Image segmentation:The case of a tourism destination[J]. Journal of Services Marketing, 2001, 15(1): 49-66. DOI:10.1108/08876040110381517 |

| [24] |

Tapachai N, Waryszak R. An examination of the role of beneficial image in tourist destination selection[J]. Journal of Travel Research, 2000, 39(1): 37-44. DOI:10.1177/004728750003900105 |

| [25] |

Lai K, Li Y. Core-periphery structure of destination image:Concept, evidence and implication[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(3): 1359-1379. DOI:10.1016/j.annals.2012.02.008 |

| [26] |

Echtner C M, Ritchie B. The measurement of destination image:An empirical assessment[J]. Journal of Travel Research, 1993, 31(4): 3-13. DOI:10.1177/004728759303100402 |

| [27] |

Lawson F, Baudbovy M. Tourism and recreation development, a handbook of physical planning[J]. Annals of Tourism Research, 1980, 7(2): 276-278. |

| [28] |

Pike S, Ryan C. Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective, and conative perceptions[J]. Journal of Travel Research, 2004, 42(4): 5-16. |

| [29] |

Oxenfeldt A R. Developing a favorable price-quality image[J]. Journal of Retailing, 1974, 50(4): 8-14. |

| [30] |

Bigne J E, Sanchez M I, Sanchez J. Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour:Inter-relationship[J]. Tourism Management, 2001, 22(6): 607-616. DOI:10.1016/S0261-5177(01)00035-8 |

| [31] |

Baloglu S, Brinberg D. Affective images of tourism destinations[J]. Journal of Travel Research, 1997, 35(4): 11-15. DOI:10.1177/004728759703500402 |

| [32] |

杨永德, 白丽明, 苏振. 旅游目的地形象的结构化与非结构化比较研究:以阳朔旅游形象测量分析为例[J]. 旅游学刊, 2007, 22(4): 53-57. [Yang Yongde, Bai Liming, Su Zhen. A comparative study on the structured and unstructured measurements of tourist destination image:A case of Yangshuo, Guilin[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(4): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2007.04.015] |

| [33] |

刘力. 旅游目的地形象感知与游客旅游意向:基于影视旅游视角的综合研究[J]. 旅游学刊, 2013, 28(9): 61-72. [Liu Li. Screen-induced tourism:Perceive destination image and intention to visit[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(9): 61-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2013.09.007] |

| [34] |

张宏梅, 陆林, 蔡利平, 等. 旅游目的地形象结构与游客行为意图:基于潜在消费者的本土化验证研究[J]. 旅游科学, 2011, 25(1): 35-45. [Zhang Hongmei, Lu Lin, Cai Liping, et al. Tourism destination image structural model and visitors' behavioral intentions:Based on a confirmatory study of localization of potential consumers[J]. Tourism Science, 2011, 25(1): 35-45. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2011.01.004] |

| [35] |

Lynch K A. The image of the city[J]. American Journal of Sociology, 1960, 11(1): 46-68. |

| [36] |

Russel J A. A circumplex model of affect[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 39(6): 1161-1178. DOI:10.1037/h0077714 |

| [37] |

Stern E, Krakover S. The formation of a composite urban image[J]. Geographical Analysis, 1993, 25(2): 130-146. |

| [38] |

Ryan C, Cave J. Structuring destination image:A qualitative approach[J]. Journal of Travel Research, 2005, 44(2): 143-150. DOI:10.1177/0047287505278991 |

| [39] |

Vogt C A, Andereck K L. Destination perceptions across a vacation[J]. Journal of Travel Research, 2003, 41(4): 348-354. DOI:10.1177/0047287503041004003 |

| [40] |

Lin C H, Morais D B, Deborah L, et al. Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme-park destinations[J]. Journal of Travel Research, 2007, 46(2): 183-194. DOI:10.1177/0047287507304049 |

| [41] |

Goodrich J N. The relationship between preferences for and perceptions of vacation destinations:Applications of a choice model[J]. Journal of Travel Research, 1978, 17(2): 8-13. DOI:10.1177/004728757801700202 |

| [42] |

Gensch D H. Image-measurement segmentation[J]. Journal of Marketing Research, 1978, 15(3): 384-394. DOI:10.1177/002224377801500309 |

| [43] |

Goodall B. Marketing in the Tourism Industry:The Promotion of Destination Regions[M]. London: Croom Helm Press, 1990: 176.

|

| [44] |

Sirakaya E, Sonmez S F Hwansuk C. Do destination images really matter? Predicting destination choices of student travelers[J]. Journal of Vacation Marketing, 2001, 7(2): 125-142. DOI:10.1177/135676670100700203 |

| [45] |

Hong S K, Jaehyun K, Hochan J, et al. The roles of categorization, affective image and constraints on destination choice:An application of the NMNL model[J]. Tourism Management, 2006, 27(5): 750-761. DOI:10.1016/j.tourman.2005.11.001 |

| [46] |

宝贡敏, 胡抚生. 旅游目的地形象对游客购后行为的影响研究:基于来杭日韩游客视角的分析[J]. 旅游学刊, 2008, 23(10): 40-46. [Bao Gongmin, Hu Wusheng. A study on the impact of destination tourism image on tourists' after-sale behavior[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(10): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.10.012] |

| [47] |

Mayo E J, Jarvis L P. The Psychology of Leisure Travel:Effective Marketing and Selling of Travel Services[M]. Boston: CBI, 1981.

|

| [48] |

Pike S. Destination image analysis-a review of 142 papers from 1973 to 2000[J]. Tourism Management, 2002, 23(5): 541-549. DOI:10.1016/S0261-5177(02)00005-5 |

| [49] |

沈雪瑞, 李天元. 国外旅游目的地形象研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2013, 35(11): 48-59. [Shen Xuerui, Li Tianyuan. A frontier review of foreign tourism destination image research and future prospects[J]. Foreign Economics and Management, 2013, 35(11): 48-59.] |

| [50] |

吴明隆. 结构方程模型:AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009: 468-472. [Wu Minglong. Structural Equation Modeling:Operation and Application of the AMOS[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2009: 468-472.]

|

| [51] |

Thompson B. Ten commandments of structural equation modeling[C]//US Dept of Education, Office of Special Education Programs (OSEP) Project Directors' Conference, 1998, Washington, DC, US; A previous version of this chapter was presented at the aforementioned conference and at the same annual conference held in 1999. American Psychological Association, 2000: 207-225.

|

| [52] |

姜鹏鹏, 王晓云. 中国滨海旅游城市竞争力分析:以大连、青岛、厦门和三亚为例[J]. 旅游科学, 2008, 22(5): 12-18. [Jiang Pengpeng, Wang Xiaoyun. Research on competitiveness of coastal tourism cities in China:An empirical study of Dalian, Qindao, Xiamen and Sanya[J]. Tourism Science, 2008, 22(5): 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2008.05.003] |

| [53] |

高玉玲. 开埠后青岛城市建设与旅游业发端[J]. 旅游学刊, 2006, 21(2): 71-75. [Gao Yuling. The urban construction and the beginning of the tourist industry in Qingdao after opening as a port[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(2): 71-75. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.02.019] |

| [54] |

白凯, 陈楠, 赵安周. 韩国潜在游客的中国旅游目的地意象认知与行为意图[J]. 旅游科学, 2012, 26(1): 82-94. [Bai Kai, Chen Nan, Zhao Anzhou. Potential Korean tourists' cognition of Chinese destination image and their behavioral intentions[J]. Tourism Science, 2012, 26(1): 82-94. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2012.01.009] |