近年来休闲农业和乡村旅游呈现持续快速增长。据统计,2017年休闲农业和乡村旅游营业收入超过6200亿元,同比增长25%,年接待游客23亿人次,占全国旅游接待游客总量的43%;从业人员900万人,带动700万户农民受益①。休闲农业和乡村旅游为农业农村经济发展和农民就业增收发挥着越来越重要的作用。

2014年国务院在《关于促进旅游产业改革的若干意见》中首次提出了“旅游精准扶贫”,指出“加强乡村旅游精准扶贫,扎实推进乡村旅游富民工程,带动贫困地区脱贫致富”。2015年11月发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)在“发展特色产业脱贫”部分中也明确提出“依托贫困地区特有的自然人文资源,深入实施乡村旅游扶贫工程”。《十三五旅游业发展规划》(国发〔2016〕70号)中提出,实施旅游扶贫,推进旅游增收富民。因此,贫困地区农民发展乡村旅游对其生计活动的影响值得关注。

当前农民离农、兼业是普遍现象。随着工业化、城镇化的推进,农村土地经营权的有偿流转,农业兼业与农户分化相伴随行[1]。本文利用课题组2017年6—8月在陕西安康、商洛、汉中、宝鸡4市9县22个旅游扶贫重点村所收集的841个农户调查资料,探讨农户参与乡村旅游对其生计活动选择,尤其是农林业生产、外出务工时间的影响,分析参与旅游对家庭资源配置的影响,同时为旅游所引导的新型城镇化提供一些思路和建议。

2 乡村旅游影响农户生计的相关研究综述国内外近年来关于乡村旅游对农户生计的影响研究也在逐渐增多,尤其是乡村旅游对劳动力就业转移的影响。研究者采用调查研究,对比分析旅游开发前后农户生计变化[2-4],普遍认为乡村旅游促进了非农就业。贺爱琳等以秦岭北麓贫困地区发展乡村旅游为例,对比分析了不同生计类型的农户,如旅游兼业、旅游主导型农户的生计资本和生计策略的差异,探讨了旅游开发对农户生计变化的影响[5]。陈志钢、保继刚对山东省日照市王家皂村发展乡村旅游的效应进行了评价,认为乡村旅游不仅使村民旅游经济收入得以迅速增加,而且使其就业结构发生较大变化,促进了农村劳动力从两部门经济(农业与渔业)、三部门经济(农业、渔业与服务业)向单部门经济(服务业)转移[6]。

一般认为,农民借助旅游实现传统生活方式的转变,实现离土不离乡的愿望[7]。以往文献均发现旅游增加了农民收入、促进了农户非农就业、转移就业[8]。但是,乡村旅游带来的非农就业、转移就业、非农生计,与传统的农林业生计、外出务工生计是互补关系还是替代关系尚未有明确的结论。如王建喜发现从事乡村旅游工作的农民在参与乡村旅游活动的同时,大都继续保留农业劳动、外出务工等途径来增收,但旅游收入是主体[9]。柳百萍等总结了乡村旅游促进农村劳动力转移就业的困境,认为乡村旅游能促进劳动力就地转移就业,但存在转移就业质量不高、季节性用工突出、供需矛盾、劳动力挤出效应明显等问题[10]。

许多学者发现,乡村旅游促进了农户生计的分层和多样化,而非转型。如席建超以河北野三坡旅游区苟各庄村为案例,研究了旅游影响下乡村聚落农户生计问题,发现旅游业正深刻改变着乡村聚落均质化的农户生计模式,使得农户生计模式发生分层和空间极化,并形成旅游主导型和兼业型两种生计模式[11]。陈佳等分析了不同开发模式对农户生计变化和社区的影响,资源开发模式决定了农户生计多样性与务工选择[12]。

国外关于乡村旅游对农户生计的研究多聚焦于发展中国家或地区。Mbaiwa分析了博茨瓦纳奥卡万戈三角洲3个村庄参与旅游前后的生计活动变化,发现随着传统的狩猎、采集、种植和畜牧业活动减少,出现了旅游项目就业、出售手工艺品等新的旅游相关的生计活动[13]。Anup收集了尼泊尔马纳斯鲁保护区76户农户的焦点小组讨论和知情人访谈资料,得出参与旅游提高了当地居民收入,改善了他们的生活质量的结论[14]。

综上,国内外学界在乡村旅游发展对农户生计影响、对促进劳动力转移就业等方面开展了许多研究,但乡村旅游如何促进微观农户的转移就业及其特征还需要进一步实证研究的支持。而且以往研究较多集中于城市近郊或相对富裕的农村地区。本文将研究区域聚焦到了西部发展乡村旅游的贫困山区,从微观农户的层面出发,利用双重样本选择模型研究乡村旅游如何影响农户在农林业生产与外出务工上的劳动时间决策,揭示农户参与旅游与其传统生计活动的替代或互补关系,为乡村旅游对农户生计的影响研究提供新的视角。

3 研究区域概况、数据来源与研究方法 3.1 研究区域概况、调查过程与数据来源本次调查所选定的调查村有14个是国家发改委、国家旅游局、国务院扶贫办等发布的《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》(发改社会〔2014〕2344号)中确定的乡村旅游扶贫重点村,其他为陕西省旅游扶贫试点区域。本次所调查的村或社区属于西部贫困山区发展旅游业相对较好的村庄。如安康市宁陕县是陕西省首批旅游扶贫试点县,开展了全域旅游。一些调查村靠近旅游景区,如商洛市商南县金丝峡镇拥有国家5A级金丝峡景区;安康市石泉县后柳镇拥有国家4A级景区中坝大峡谷和3A景区后柳水乡;汉滨区瀛湖镇拥有4A级景点瀛湖生态旅游景区。这些旅游扶贫村相比于普通的贫困村整体情况要好。但是这些西部贫困山区发展旅游业基本尚处于初级阶段,产品的丰富度和游览体验、吸引力有限,游客数量和旅游综合收入都有限。乡村旅游如何影响当地农民的生计、转移就业特征等值得关注。

本文数据来源于本课题组于2017年6—8月在陕西省安康市、汉中市、商洛市和宝鸡市4市9县22个旅游扶贫村的农村入户调查。调查采取了便利抽样方式,随机调查在家的农户,农户问卷调查针对家中年龄在18—65岁的户主或户主配偶,内容包括农户的家庭人口特征、家庭住房、土地及其流转、农户参与旅游情况与家庭收入来源、精准扶贫情况等。农户收入和消费支出对应于调查的前一年即2016年。农户问卷中设计的各问题依据以往文献,课题组前期对问卷进行了多次试调查和修订,具有较好的成熟度和适用性。

3.2 农户调查样本基本情况本次调查共发放问卷875份,回收问卷861份,问卷回收率98.4%;有效问卷为841份,有效率为97.68%。其中,根据是否获取旅游收入,有311户农户参与了旅游活动,占总样本的36.98%。被调查农户家庭平均人口为4.42人,平均常住人口3.62人,家庭平均有18至65岁劳动力2.76人。

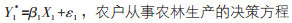

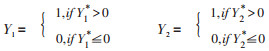

3.3 双重选择模型(DSM)的设定与说明劳动时间体现了农户的生计决策行为和家庭资源分配。为分析农户参与旅游如何影响其生计活动,如以农户的农林业生产为例,设参与旅游农户和未参与旅游农户的农林业劳动时间函数为:

|

(1) |

其中,i代表第i个农户,t =1,0分别表示参与旅游和未参与旅游,Y表示农户农林业劳动时间,X表示影响农户农林业劳动时间的因素,β表示回归系数,ε~N(0, σ2)表示随机扰动项。由于农户从事农林业生产的决策并非随机产生,式(1)只有对从事了农林业生产的农户才能观测到,因此会产生样本截断效果。另外,样本中存在许多农户并不同时从事两种生计活动,农户从事旅游和农林业生产可能是同时进行决策的,因而考虑农户是否参与旅游会产生另一层的样本截断效果。所以式(1)同时涉及“农林业生产的选择”以及“参与旅游的选择”。

由于农户的两个决策(从事农林业生产决策和参与旅游的决策)是异质性农户选择的结果,若不考虑农户决策选择时所具有的不同信息,直接以从事农林业生产的样本分别进行参与旅游与未参与旅游农户农林业劳动时间函数的普通最小平方回归估计,将会造成选择偏差并得到不一致的估计结果[15]。因此,这里使用双重选择模型(Double Selection Model, DSM)。双重选择模型是同时考虑两个选择的内生偏误的两步估计模型[16],在消除农户从事农林业生产和参与旅游决策的样本选择性偏误的基础上,分析两种决策对农户农林业劳动时间的影响。同时由于农户是否从事农林业生产、是否参与旅游这两个决策不是独立进行的,需要同时进行估计,因此第一阶段为BiProbit模型(bivariate probit model)。第一阶段使用BiProbit模型研究农户的双重选择行为,构造出样本选择修正项;第二步将构造出的是否从事农林业生产、是否参与旅游两个修正项作为解释变量加入到农户的农林业劳动时间函数中,应用简单的OLS估计。DSM模型的设定方法如下:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

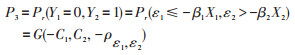

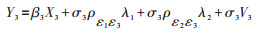

其中,Y1*和Y2*是不可观测的潜变量,Y3是农户林业劳动时间变量,Xm(m=1, 2, 3)是Km×1(m=1, 2, 3)个解释变量向量,βm(m=1, 2, 3)是Km×1(m=1, 2, 3)个参数向量,σ3是规模参数,εm(m=1, 2, 3)是随机扰动项。由于农户两个决策是密切相关的,因此误差项ε1和ε2的相关系数

|

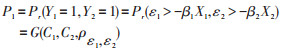

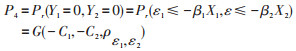

其中,Y1是农户从事农林业生产决策,Y2是农户参与旅游决策。农户的两种决策可以得到四种结果,从而将样本分为S1(Y1=1, Y2=1),S2(Y1=1, Y2=0),S3(Y1=0, Y2=1), S4(Y1=0, Y2=0)四种。进而可以得到每种情况发生的概率P1,P2,P3,P4。

|

(5) |

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

其中,

|

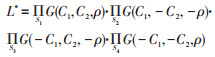

(9) |

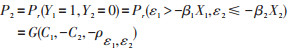

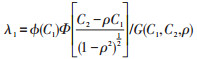

最大化该似然函数即可得参数估计值,以及样本选择修正项。是否从事农林业生产的修正项可表示为:

|

(10) |

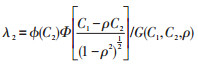

是否参与旅游的修正项可表示为:

|

(11) |

其中,ϕ(.)和Φ(.)分别代表标准正态分布的密度和累积函数。将修正项代入农户农林业劳动时间回归方程(4)可得:

|

(12) |

其中,V3代表将修正项代入后方程的随机扰动项。同理,可以使用双重选择模型,在消除农户外出务工决策和参与旅游活动决策的样本选择性偏误的基础上,分析两种决策对农户外出务工时间的影响,原理过程与上述相同,此处不再赘述。

4 调查地农户从事旅游活动、农林业生产等的描述性统计 4.1 调查地农户打工、从事农林业生产、参与旅游情况、家庭收入概况数据显示,被调查农户有家庭成员外出务工的占全部调查样本的66.47%,打工户平均打工人数为1.6人,全家打工者合计年平均打工时间为13.23个月。

在参与旅游活动的311个农户中,2016年户均旅游纯收入27666元。农户来自旅游业的收入或参与旅游的途径主要有农家乐经营、土特产销售、旅游企业打工或参与农家乐旅游接待服务、房屋租赁,或在旅游景区附近开商店等。其中,约60%的农户最主要参与旅游形式是开办农家乐,经营住宿和餐饮,有45.6%的农户以两种及以上的形式参与旅游活动,户均旅游就业人数1.85人。在参与旅游的农户中,获得了政府以奖代补、产业投资补助、旅游培训、小额信贷、税收减免、农家乐星级评定、帮助促销等旅游帮扶措施的农户占36%,相对来说政府旅游帮扶措施的覆盖比例较低。从农户对旅游帮扶政策感知来看,农户对旅游帮扶政策了解程度比较低,超过半数表示不了解。总体来看,调查地农户参与旅游的比例低,农民来自旅游的获益有限,获得政府的旅游帮扶比例不高,对旅游扶贫政策了解度较低。

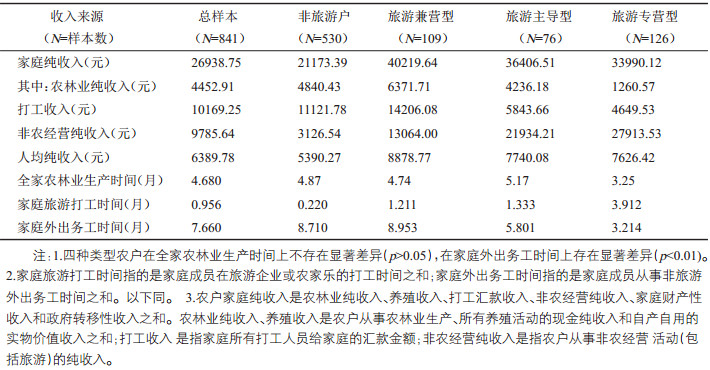

这里根据2016年家庭旅游纯收入占家庭总收入的比重,将调查地农户生计类型分为非旅游户、旅游兼营型、旅游主导型、旅游专营型,分别对应于旅游纯收入占家庭收入的比例为0、0<该比例<50%、50%≤该比例<90%、该比例≥90%四种情况。四种生计类型的农户占全部样本的比例分别为63%、13%、9%和15%。其中,旅游纯收入指农户经营农家乐、土特产销售、旅游企业或农家乐等打工、在旅游景区附近开商店等家庭与旅游直接相关的纯收入。

旅游活动不同参与程度的农户家庭收入的来源及差异见表 1。旅游兼营型农户家庭纯收入和人均纯收入均为最高,且旅游兼营型农户的农林业纯收入、养殖纯收入、打工收入也高于其他生计类型农户。这表明,除旅游经营外,调查地的旅游兼营型农户较好地兼顾了农林业生产和外出务工,而旅游专营型农户仅非农经营收入高于其他类型农户。总体上,旅游兼营型和旅游主导型农户的家庭增收情况更明显。从劳动时间看,旅游主导型农户的全家农林业生产时间最多,旅游专营型农户的家庭旅游打工时间最多,非旅游户的家庭外出务工时间最多。

| 表 1 不同生计类型的农户2016年家庭收入和劳动时间比较 Tab.1 Household Income and Working Time Classified by Different Livelihood Types in 2016 |

农户在参与旅游活动后,由于旅游收入相对于从事农林生产或外出打工有一定比较优势而家庭资源是有限的,那么农户在家庭劳动时间上会出现一些调整,如适当减少农林业生产、减少外出务工等。针对当地农户生计活动受旅游活动的影响和具体表现,本次调查询问了农户“参与旅游对您家农林业生产情况的影响”,“对您家外出务工的影响”。结果显示,“参与旅游对您家农林业生产情况的影响”回答增加、不变和减少的分别占20.59%、60.46%和18.95%,即大多数被调查农户表示参与旅游对农林业生产无影响。进一步的数据分析显示,旅游兼营型农户表示农林业生产增加的比例最高(22.94%),旅游专营型农户表示农林业生产减少的比例最高(21.43%)。旅游兼营型农户表示农林业生产增加的比例最高可能的原因是,通过经营农家乐、土特产销售等多种形式,参与旅游的家庭扩大了蔬菜水果等农林产品需求。另一方面,参与旅游的劳动力在旅游淡季或闲暇时间可以照料土地,因而会增加农林生产。而针对“参与旅游对您家外出务工的影响”这一问题,回答增加、不变和减少的分别占19.14%、69.97%和10.89%,即大多数被调查农户表示参与旅游对家庭外出务工无影响,但旅游兼营户表示增加和减少外出务工的比例都最高(数据略)。

总之,描述性统计显示,参与旅游有助于调查地旅游扶贫村的农户增收。由于调查地是贫困地区和乡村旅游发展尚处于起步阶段的地区,吸引游客有限,从事农林业生产、外出务工以及非农经营等多种生计对调查地西部山区农户来说仍是十分重要的。

5 农户参与旅游对农林业生产、外出务工影响的模型构建与分析发展乡村旅游之后,农民可以有多种生计选择,如可以继续从事农林业生产,或者就地从事非农活动(就地转移就业,如从事与旅游相关或非旅游相关的打工、非农经营活动),或者农民离土离乡从事外出务工,或者兼业从事多种生计活动。对于乡村旅游业尚处于初步发展阶段的西部贫困山区,以下分析农户参与乡村旅游对其生计活动的影响,如从事旅游业对农林业劳动时间、外出务工时间的影响,从而分析乡村旅游促进农民转移就业的特征和影响因素等。

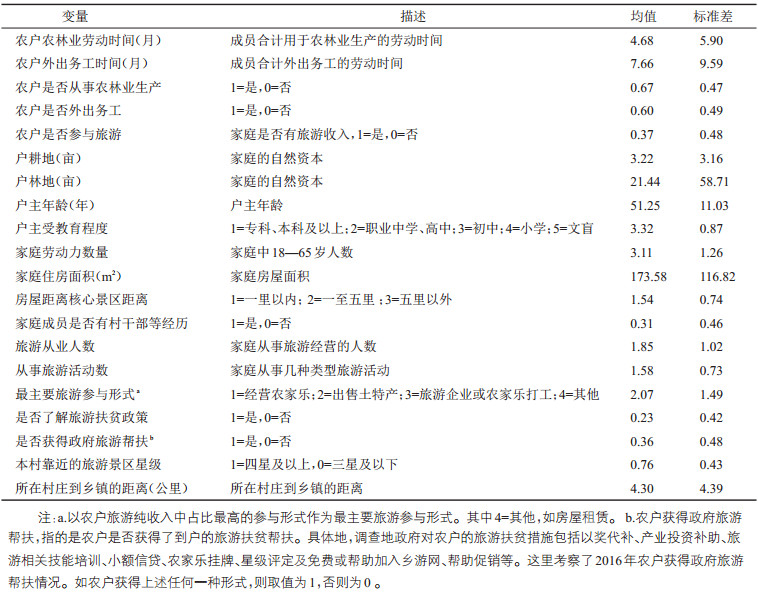

5.1 变量设置根据以往研究,家庭社会人口特征也会影响农户在农业劳动与非农劳动之间的时间配置,如家庭劳动力数量、成员受教育水平、人力资本、资产水平等[17-19]。另外,农户所在区位特征和基础设施,如本村靠近的旅游景区星级会影响农户参与旅游的形式和程度,所在村庄到乡镇的距离也会影响农户外出务工的便利性等。本文将以上社区变量和调查地所在城市作为控制变量。

对于已经从事了旅游经营或服务的农户,家庭参与旅游经营或就业的人数、经营年限、经营面积、培训经历、房屋质量和区位情况等特征对农户生计活动选择以及与之相关的家庭资源配置有影响[5, 12]。综合以上,这里考虑的农户参与旅游特征变量包括旅游从业人数、从事旅游活动数、最主要参与形式、是否获得政府提供的旅游帮扶措施、旅游扶贫政策了解情况。变量的具体描述见表 2。

| 表 2 模型变量的描述性统计 Tab.2 Descriptive Statistics of Variables in the Models |

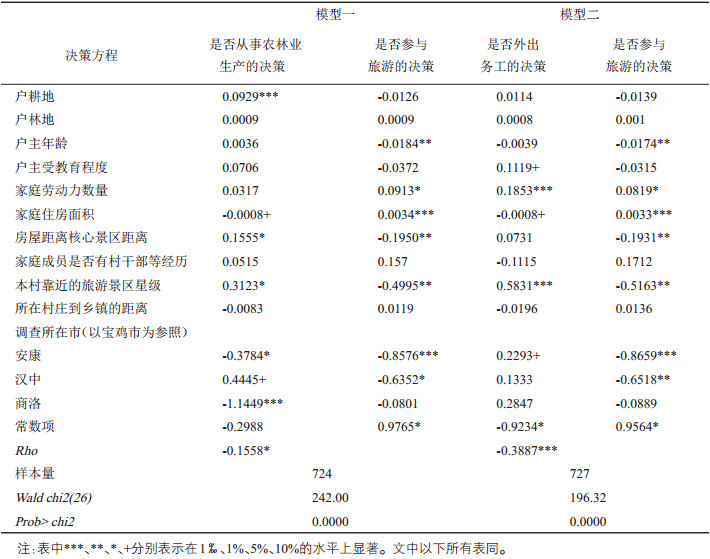

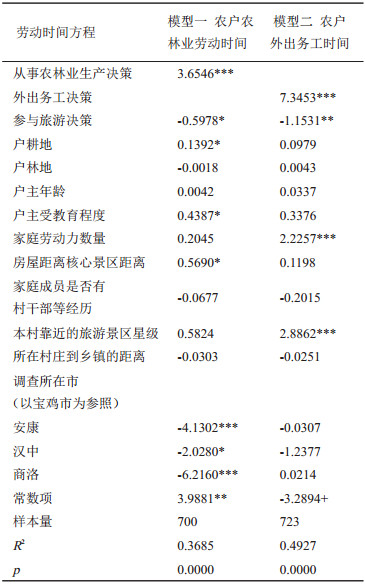

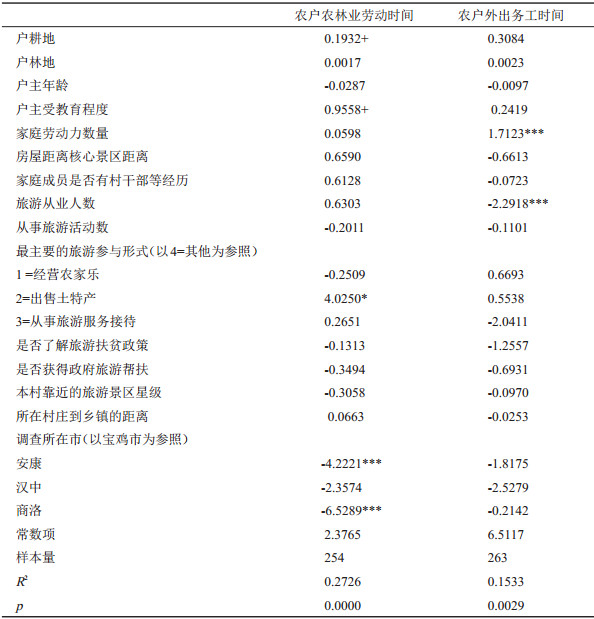

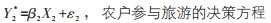

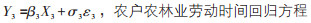

基于前文分析以及实证研究中的模型设定,利用样本数据建立双重选择模型(DSM)。在同时处理农户的两个决策的样本选择偏误的基础上,分析农户的两个决策对家庭农林业劳动时间(模型一)和家庭外出务工时间(模型二)的影响,得到实证分析结果如表 3、表 4所示。

| 表 3 农户决策的影响因素(DSM模型第一阶段结果) Tab.3 Influencing Factors of the Rural Household Decisions(1st Stage Result of DSM Model) |

| 表 4 农户决策对劳动时间的影响(DSM模型第二阶段结果) Tab.4 Impacts of the Rural Household Decisions on Working Time (2rd Stage Result of DSM Model) |

从表 3,即双重选择模型(DSM)一阶段的Biprobit结果,可得到农户决策的影响因素:

首先,从模型一的农户决策来看,①户耕地对是否从事农林生产有显著正向影响,农户家庭拥有耕地越多,越可能继续从事农林生产,但对农户是否参与旅游没有显著影响;②户主作为家庭决策的关键人物,其年龄和受教育程度会直接影响决策方向。户主越年轻,受教育程度越高,一般会促使决策向非农化方向发展。从结果来看,户主年龄和受教育程度对两种决策影响的方向与预期一致,其中户主年龄对参与旅游决策有显著正向影响,而户主受教育程度对两种决策影响均不显著,这可能与调查农户普遍受教育程度偏低(初中及以下学历占75%以上)有关。③家庭劳动力数量对农林生产决策影响不显著,对参与旅游决策有显著正向影响,这可能与从事农业的人口老龄化有关,而家庭劳动力数量对参与旅游有促进作用。④家庭住房面积和房屋距离核心景区距离对两种决策均有显著影响且影响方向相反,房屋面积越大,距离景区越近会显著促进农户参与旅游,同时显著降低农户参与农林生产的可能性。⑤社区变量中靠近的旅游景区星级对两种决策均影响显著且影响方向相反。越靠近四星以上景区越促进农户从事农林业生产,降低了参与旅游可能,这可能的原因是调查村庄虽靠近景区,但大景区对农户参与旅游带动作用不够,而三星及以下的小景区多数为当地依托境内的人文、山水景观建设和打造,更便于当地农户参与到旅游发展中。

其次,从模型二的农户决策来看,是否外出务工决策主要受到户主受教育程度、家庭劳动力数量、家庭住房面积等人力、物质资本的显著影响。社区变量中靠近的旅游景区星级对是否外出务工决策和参与旅游决策均影响显著且影响方向相反。从模型二的参与旅游决策方程来看,与模型一参与旅游决策方程基本一致,影响因素包括户主年龄、家庭劳动力数量、住房面积、房屋距离核心景区距离、靠近旅游景区星级等。

模型一与模型二的Rho值分别在5%和1‰的水平下显著,拒绝了两个决策方程误差项相关系数为零的原假设,表明农户的两种决策并不独立,而是相互影响的,进一步支持了使用双重样本选择模型的合理性。

从表 4的双重选择模型(DSM)第二阶段回归结果可以得出在考虑了样本选择偏差,加入农户决策的修正项后农户农林生产时间和外出务工时间的影响因素情况。

首先,农户决策对家庭农林业劳动时间、外出务工时间的影响。农户参与旅游决策对家庭农林业劳动时间和外出务工时间均有显著的负向影响,表明参与旅游会显著减少农户农林生产时间和外出务工时间,参与旅游对农户农林生产和外出务工具有一定的替代作用。其次,农户参与旅游需要调用家庭拥有的各项人力、财力、物力等资源,如占用家庭劳动力以及劳动时间,占用家庭生产资金等,因此一旦农户参与旅游,旅游将作为传统农林业生产和外出务工的一种替代生计出现。另外,户耕地、户主受教育程度、房屋距离核心景区距离等也会显著影响农户农林业劳动时间。

在全部样本中,单从农户是否参与旅游来看,参与旅游对农林业和外出务工等传统生计存在一定替代作用。进一步地,针对于已经参与旅游的样本,旅游参与的不同程度和特征会怎样影响农户的农林业生产和外出务工呢?因此,这里进一步地引入农户参与旅游的不同特征,如旅游从业人数、最主要的参与旅游形式等,采用OLS(最小二乘法)模型,仅在参与了旅游的农户调查样本中进行了回归分析,结果如表 5所示。

| 表 5 参与旅游农户样本中旅游对家庭农林业和外出务工时间影响的OLS回归结果 Tab.5 OLS Regression Result of the Tourism Participation Impacts on Family Plantation and Out-migration Time in the Rural Household Samples Participating in Tourism |

在参与旅游农户样本中,一方面,旅游从业人数对家庭农林业劳动时间有正向影响,尽管不显著,即家庭人口中参与旅游人数越多,越会增加农林业劳动时间。这与前述参与旅游作为农林业生产替代生计的分析看似矛盾,其实不难理解。从调查地乡村旅游发展和农民农林业生产的现实情况来看,无论是参与旅游还是农林业生产,对当地农民来说都是不充分的就业。旅游具有周期性、季节性,农林业生产则由于当地户均耕地少而普遍采用空闲照料的方式经营。参与旅游将部分家庭劳动力约束在本地,这些劳动力在从事旅游的闲暇时间完全能够兼顾对农林业的生产经营,因此家庭旅游从业人数越多,越会充分利用空闲时间来从事农林业生产,从而增加农林业劳动时间。尤其是出售土特产这一农户参与旅游形式对家庭农林业劳动时间有显著的正向作用,这也与描述性统计分析结果一致(数据略)。结合上述,在参与了旅游的农户中,参与旅游与农户农林业生产或种植业也存在一定的互补关系。另一方面,农户旅游从业人数对家庭外出务工时间仍有显著负向影响。

6 结论与讨论 6.1 乡村旅游对农户农林业生产、外出务工的影响本文关注西部贫困山区乡村旅游对农户农林业生产或种植业、外出务工的影响,它们究竟是替代还是互补关系存在着多种情况。根据本文的统计分析和实证研究结果,主要有以下结论:

(1)参与旅游有助于农户增收,旅游兼营型农户收入更高。在按照旅游纯收入占比划分的四种生计类型农户中,非旅游户的家庭纯收入和人均纯收入均低于其他类型农户。但在参与旅游农户中,旅游兼营型农户较好地同时兼顾了农林业生产和外出务工,收入水平最高,而旅游专营型农户仅非农经营收入一项高于其他类型农户。这说明从事农林业生产、外出务工以及非农经营等多种生计对调查地西部山区农户来说是十分重要的。

(2)在全部样本中,参与旅游对农户农林业生产和外出务工具有显著的替代作用。在考虑样本选择性偏差后,参与旅游决策会显著减少农户的农林业劳动时间和外出务工时间,其中对外出务工的降低效果更强。因此,参与旅游作为一种替代生计逐渐减少了传统的务农生计和外出务工,成为家庭的重要谋生方式。

(3)在参与旅游农户样本中,参与旅游与农户农林业生产存在一定的互补关系。如家庭旅游从业人数对农林业生产有正向作用,而农户参与旅游的一些具体形式,如土特产销售,对农林业生产则有显著的正向作用。这与当地乡村旅游本身具有较强的季节性,参与旅游活动的劳动力较难达到持续稳定的充分就业有关。这些农户在从事旅游活动之外的闲暇时间,从事农林业生产起到了补充作用。而农户从事旅游经营对其外出务工仍有显著的替代作用。因此,西部旅游扶贫村一方面需要重视乡村旅游带动的就地转移就业,另一方面,乡村旅游通过农村一二三产业的融合,可以带动当地的种植业、农林产品生产、养殖等,需要挖掘乡村旅游带动农业、林业等的潜力。

6.2 对就地就近城镇化的启示与对策建议西部许多乡村旅游地或旅游扶贫村的旅游业基本上尚处于发展的初级阶段。大多数贫困村发展乡村旅游业需要走特色化之路,是一村一品的重要组成部分。本文从微观农户生计的角度分析了乡村旅游发展与农户离土还是留土、本地旅游转移就业还是外出务工(非旅游转移就业)的关系,对西部地区乡村旅游与就地就近城镇化的关系也有所启示。

实现新型城镇化是解决三农问题的重要途径[17]。近年来中国政府着力推进以人为核心的新型城镇化,要着重解决好现有“三个1亿人”问题,其中包括引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。所谓就地就近城镇化是指农村人口可不向大中城市转移,而是农户就在原住地一定空间半径内,依托中心村和小城镇,因地制宜,形成适合当地发展的特色产业,发展生产和增加收入,改变生活方式,过上和城市人一样的生活[18]。

鲁能、白永秀认为,新型城镇化实现路径主要有两类:强调城市带动作用的工业化、城市化路径和强调农村自我发展的产业化、城镇化路径[19]。王景新也提出了“村域城镇化”的概念,认为一些地方大力发展现代农业、旅游业、一村一品特色经济村,形成集镇型农村社区,由此一些著名经济强村形成村域城镇化和农民市民化[20]。因此,新型城镇化有多种类型和表现,就地就近城镇化、农业现代化也是其中路径之一。类似的,张建云等研究了农业现代化所引导的新型城镇化[21]。

乡村旅游是推进新型城镇化的一种重要路径模式[22]。结合前面的分析结论,首先本文认为调查地农户不离土且不离乡,或者表现为农户兼业从事旅游业,引导其就地市民化、成为市民化农民也是西部乡村旅游业促进就地就近城镇化的一个重要方向;其次,西部旅游扶贫村要围绕乡村旅游业发展,延伸农业产业链,做好“旅游+农业”的衔接配合,推动田园综合体等“旅游+农业”新业态的建设,促进农村一二三产业的融合,挖掘乡村旅游带动农业、林业等的潜力,促进农民增收。再次,要提高旅游景区带村、辐射带动附近农村社区和农户的作用,尤其是本文分析结果显示,三星级及以下的小景区对农户参与旅游具有显著的促进作用,农户依托于这些小景区更能共享旅游发展收益,这些小景区多数就是正在发展中的旅游小城镇。要重视旅游小城镇对农户参与旅游的带动作用。此外,根据分析结果,地方政府要进一步改善西部旅游扶贫村的农村旅游基础设施,完善旅游扶贫政策,增进农户对政府旅游扶贫政策的了解;通过培训等提高农户从事旅游的人力资本,拓宽农户参与乡村旅游的途径等。

注释:

① https://njs.ndrc.gov.cn/gzdt/201805/t20180529_887617.html。

| [1] |

翁贞林, 高雪萍, 檀竹平. 农户禀赋、区域环境与粮农兼业化[J]. 农业技术经济, 2017, 5(2): 61-71. [Weng Zhenlin, Gao Xueping, Tan Zhuping. Farmers endowment, regional environment and peasant household concurrent occupation[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2017, 5(2): 61-71.] |

| [2] |

崔晓明, 陈佳, 杨新军. 乡村旅游影响下的农户可持续生计研究——以秦巴山区安康市为例[J]. 山地学报, 2017, 35(1): 85-94. [Cui Xiaoming, Chen Jia, Yang Xinjun. Research on sustainable livelihoods impacted by rural tourism:A case study of Ankang in Qinling and Bashan mountainous areas[J]. Mountain Research, 2017, 35(1): 85-94.] |

| [3] |

李飞, 杨栋, 王厚全. 农户可持续生计框架下的乡村旅游影响研究——以北京市大兴区梨花村为例[J]. 江苏农业科学, 2012, 40(8): 405-407. [Li Fei, Yang Dong, Wang Houquan. Research on the impact of rural tourism using sustainable livelihood analysis framework:A case study of Lihua village in Daxing district, Beijing[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, 40(8): 405-407. DOI:10.3969/j.issn.1002-1302.2012.08.157] |

| [4] |

孔祥智, 钟真, 原梅生. 乡村旅游业对农户生计的影响分析——以山西三个景区为例[J]. 经济问题, 2008(1): 115-119. [Kong Xiangzhi, Zhong Zhen, Yuan Meisheng. The impacts of rural tourism on farmers' livelihood:Taking three tourist attractions in Shanxi province for example[J]. On Economic Problems, 2008(1): 115-119. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2008.01.025] |

| [5] |

贺爱琳, 杨新军, 陈佳, 等. 乡村旅游发展对农户生计的影响——以秦岭北麓乡村旅游地为例[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 174-181. [He Ailin, Yang Xinjun, Chen Jia, et al. Impact of rural tourism development on farmer's livelihoods:A case study of rural tourism destinations in northern slop of Qinling mountains[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 174-181.] |

| [6] |

陈志钢, 保继刚. 城市边缘区乡村旅游化效应及其意义——以山东日照王家皂村为例[J]. 地域研究与开发, 2007, 26(3): 65-70. [Chen Zhigang, Bao Jigang. The impact and implications of rural touristization at the urban fringe:The case of Wangjiazao village in Rizhao city[J]. Areal Research and Development, 2007, 26(3): 65-70. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2007.03.014] |

| [7] |

尹长丰, 柳百萍. 乡村旅游与农村剩余劳动力转移的价值研究——以合肥为例[J]. 管理现代化, 2010(4): 36-38. [Yin Changfeng, Liu Baiping. Study on rural tourism and the value of rural surplus labors transfer:A case of Hefei[J]. Modernization of Management, 2010(4): 36-38.] |

| [8] |

黄震方, 陆林, 苏勤, 等. 新型城镇化背景下的乡村旅游发展——理论反思与困境突破[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421. [Huang Zhenfang, Lu Lin, Su Qin, et al. Research and development of rural tourism under the background of new urbanization:Theoretical reflection and breakthrough of predicament[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.] |

| [9] |

王建喜. 乡村旅游开发对当地农民就业的影响研究——以南京江心洲为例[J]. 广东农业科学, 2010, 37(12): 166-169. [Wang Jianxi. Study on the impact of rural tourism development on local farmers' employment:A case of Jiangxinzhou in Nanjing[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2010, 37(12): 166-169. DOI:10.3969/j.issn.1004-874X.2010.12.061] |

| [10] |

柳百萍, 胡文海, 尹长丰, 等. 有效与困境:乡村旅游促进农村劳动力转移就业辨析[J]. 农业经济问题, 2014, 35(5): 81-86, 112. [Liu Baiping, Hu Wenhai, Yin Changfeng, et al. Analyze effectiveness and dilemma:Rural tourism promote rural labor to transfer employment[J]. Issues in Agricultural Economy, 2014, 35(5): 81-86, 112.] |

| [11] |

席建超, 张楠. 乡村旅游聚落农户生计模式演化研究——野三坡旅游区苟各庄村案例实证[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 65-75. [Xi Jianchao, Zhang Nan. An analysis of the sustainable livelihood of tourism households:A case study in Gougezhuang village, Yesanpo tourism area[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 65-75.] |

| [12] |

陈佳, 张丽琼, 杨新军, 等. 乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1709-1724. [Chen Jia, Zhang Liqiong, Yang Xinjun, et al. The impact of tourism development on changes of households' livelihood and community tourism effect:A case study based on the perspective of tourism development mode[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1709-1724.] |

| [13] |

Mbaiwa J E. Changes on traditional livelihood activities and lifestyles caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana[J]. Tourism Management, 2011, 32(5): 1050-1060. DOI:10.1016/j.tourman.2010.09.002 |

| [14] |

Anup K C, Parajuli R B T. Tourism and its impact on livelihood in Manaslu conservation area, Nepal[J]. Environment Development & Sustainability, 2014, 16(5): 1053-1063. |

| [15] |

Heckman J J, Vytlacil E J. Handbook of Econometrics (Volume 6 B)[M]. Oxford: The North Holland, 2007: 4875-5143.

|

| [16] |

Tunali I. A general structure for models of double-selection and an application to a joint migration/earnings process with remigration[J]. Research in Labor Economics, 1986, 8(Part B): 235-284. |

| [17] |

国务院发展研究中心和世界银行联合课题组. 中国:推进高效、包容、可持续的城镇化[J]. 管理世界, 2014(4): 5-41. [Joint research group of the Development Research Center of the State Council and World Bank. China:Driving efficient, inclusive and sustainable urbanization[J]. Management World, 2014(4): 5-41.] |

| [18] |

黄文秀, 杨卫忠, 钱方明. 农户"就地城镇化"选择的影响因素研究——以嘉兴市海盐县为例[J]. 浙江社会科学, 2015(1): 86-92. [Huang Wenxiu, Yang Weizhong, Qian Fangming. Identification of key factors influencing the choice of farmers facing in situ urbanization:An example of Jiaxing Haiyan county[J]. Zhejiang Social Sciences, 2015(1): 86-92.] |

| [19] |

鲁能, 白永秀. 城乡发展一体化模式研究:一个文献综述[J]. 贵州社会科学, 2013(7): 90-96. [Lu Neng, Bai Yongxiu. Research on the integration pattern of urban and rural development[J]. Guizhou Social Science, 2013(7): 90-96. DOI:10.3969/j.issn.1002-6924.2013.07.018] |

| [20] |

王景新. 中国农村发展新阶段:村域城镇化[J]. 中国农村经济, 2015(10): 4-10. [Wang Jingxin. The new stage of China village development:The urbanization of the village[J]. Chinese Rural Economy, 2015(10): 4-10.] |

| [21] |

张建云. 农业现代化与农村就地城市化研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2012: 105-130. [Zhang Jianyun. Research on Agricultural Modernization and Local Urbanization in the Countryside[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2012: 105-130.]

|

| [22] |

黄泰, 查爱欢. 乡村旅游结构方程模型建构与度量[J]. 统计与决策, 2017(6): 68-71. [Huang Tai, Zha Aihuan. Construction and measurement of structural equation modeling in rural tourism study[J]. Statistics & Decision, 2017(6): 68-71.] |