2014年8月10日上午8点整,西村男女老小约5800人聚集在西村村委办公大楼前。8点20分,队伍开始从村委大楼出发,走向景区大北门广场(这是游客进入景区的必经之地,旅游开发公司位于大北门左侧)。在行进过程中,村民还拉起了横幅。8点50分,队伍到达北广场,村民在此主要做了三件事:一是不准公司收门票;二是部分年轻力壮的村民直接走向办公室,与办公室工作人员发生冲突;三是在北门广场上摆起了长桌宴(苗族长桌宴是苗家人在接亲嫁女、满月酒和村庄联谊等活动时而举行的最高礼仪)。事件持续了一周,造成景区停业一周。事件的起因是西村旅游公司加强车辆管制,造成村民运输不便。村民认为村庄是生活区,并不是纯粹的景区,政府应该考虑村民出行和运输的方便。10点,旅游公司和镇政府陆续派人下来做思想工作,但无济于事。14日,县长亲自下来处理,在广场上与村民开始长达数小时的谈判,最终政府同意村民提出的部分要求,此事才算终结。

这是西村人围绕旅游而开展的抗争图景。本文将地方社会自发组织起来,与地方政府、旅游公司等开发商进行斗争以维护自身在旅游开发中的权益的运动称之为旅游抗争。与一般的抗争形式有所不同,旅游抗争主要发生在旅游资源进行资本转化的场域中,涉及到不同的行动者,地方政府和旅游公司扮演旅游开发的主导者角色,自然成为旅游抗争的直接对象。村干部则扮演旅游开发的协助者角色,是抗争的间接对象。游客虽未直接卷入抗争运动,但对旅游开发充满了抱怨和不满,并通过躯体姿势、口头语言等形式给予表达,这进一步加剧了抗争行为。游客在一定程度上助推农民抗争行为的发展和升级,这成为旅游抗争的最强底色。抗争缘由往往包含利益分配不公、文化遭到破坏和心理创伤等,抗争形式较为激烈。在笔者承担的“关于民族地区文化传承与保护”项目的调查期间,笔者恰好目睹了这一幕。然而,当地人发起旅游抗争到底要诉说什么?身临其境更能赋予一种灵感和顿悟,这就促使笔者将此事件纳入布迪厄的场域理论中进行思考,不断考究资本、场域、权力和行动等概念的指涉及相互关系,深入思考社会场域和文化场域、抗争策略和行动演化路径等。由此,本文首先需要思考的是选择何种研究视角来关照西村的旅游抗争行动?这就需要回答由此衍生出的两个子问题:第一,旅游抗争为何会在西村发生?第二,西村的旅游抗争是如何发生的及后果是什么?具体而言,本文着重从以下三点入手:究竟是何缘由促成了旅游抗争;如果将布迪厄的场域理论引入,是否能够打破“结构—制度分析”和“事件—过程分析”②两种分析模式之间的沟壑;本文尝试提出“场域—行动分析”视角,这就需要明晰“场域”③和行动各自的内涵和两者的互动关系。

诸多学者从不同视角开展了对旅游抗争的研究。左晓斯认为乡村旅游开发中不平等权力关系、不公正的资源使用等可能引发不满或暴力冲突[1];杨继涛采取事件分析策略,对鲁西南某景区的冲突进行了分析[2];龙良富等人基于冲突论视角分析了中山市崖口村村民基于政府强制、价值观差异和预期反差等发起的一场运动[3];周春发基于行动者理论视角分析了徽村村民拦车事件中的举报、上访、暴力等行动策略,使其成为村落变迁的一股重要力量[4]。

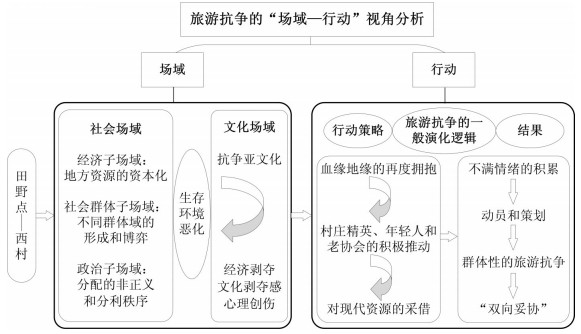

已有关于旅游抗争的研究取得了一系列成绩,从抗争原因、策略、特点和意义等方面为我们分析旅游抗争提供了有益洞见。同时值得一提的是,就其理论视角而言,一方面已有研究涉及事件分析视角、冲突论视角及行动者视角等。这些视角的引入丰富了当前农民抗争研究,然而,当前研究因过度的“拿来主义”而彰显出本土化不足。要深刻理解旅游抗争的复杂性就必须发展出更具有穿透力的理论,因此,本文打算在理论视角上对已有研究进行拓展,提出“场域—行动分析”视角,期望达到丰富抗争行为的研究。另一方面“场域—行动分析”视角的贡献可以更大,“‘结构—制度分析’与‘过程—事件分析’是流行于社会学等学科的两种研究模式”[5],本文努力尝试打破这两种研究模式存在的“‘行动—结构’、‘个人—社会’和‘主观—客观’二元对立困境”④,将前者化约为“场域”,具体分为社会场域和文化场域⑤,将后者具体化约为“行动”,操作为行动的策略及一般演化路径。该视角意欲凸显旅游抗争发生的“场域”特质,场域中行动者的“行动”特性,及“场域”与“行动”之间的互动性,将旅游抗争纳入到社会学二重性范式中进行探讨。关于二元论与二重性的区别,有人认为二元论指涉一个现象的单独两面,而二重性则指涉它们的相互依赖关系[6]。此外,该理论视角的提出可以为旅游管理部门在处理和规避旅游开发过程中的抗争行为提供理论参考。

2 “场域—行动分析”:一种新视角“结构—制度分析”和“过程—事件分析”蕴含着“行动—结构”、“个人—社会”、“主观—客观”和“微观—宏观”等的对立面。前者由张静倡导,“分析者往往会特别重视具体‘事件’和‘过程’所反映的社会(结构)关系,因为他们假定,人们的行动总是被他生存其中的(正式或非正式)的制度所刺激、鼓励、指引和限定,‘事件’是现时各种制度、社会关系(结构)复杂作用的‘产物’。在这个假定中,制度之于行动显然有更为重要的地位,因为不同的制度会刺激出不同的行为(发生不同的事件)”[7]。后者由孙立平倡导,“‘过程—事件分析’偏重于关注、描述、分析具体的事件与过程,对其中的逻辑进行动态的解释”[8]。前者因过于关注宏观层面的制度和结构忽视微观细节而遭到诟病,相反,后者因过于关注具体过程等细节忽视宏观的社会结构和制度而同样遭到质疑。两种研究模式彰显出较大的矛盾,其根源在于无法走出传统社会学蕴含的二元对立困境。为了弥合两者之间的沟壑,并形成新的视角,诸多学者也做过不少努力。法国社会学家和人类学家皮埃尔·布迪厄(Bourdieu)是其中一位⑥,他认为基于二元对立范式基础上的社会学都无法解释深层结构的本质特性,需要基于关系角度,“揭示构成社会宇宙的各种不同的社会世界中那些掩藏最深的结构,同时揭示那些确保这些结构得以再生产或转化的‘机制’”[9],他进而提出了“场域—惯习”理论,该理论的核心可以用布迪厄的一句话来概括,即历史的客观存在及其在身体中的具体反应[10]。具体而言,布迪厄认为,“场域(field)是位置间客观关系的网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的”[11],将场域视为个人、组织等行动者之间因面子、荣誉、资本和声望等资源而开展竞争的动态场所,场域之下又包含很多相对自主的子场域。资本与场域密不可分,场域中包括很多资本[12],将资本分为经济、文化、社会和符号资本四种类型。惯习、资源和行动密不可分,“行动并不是建立在行动者有意图的计算和选择上,而是由于惯习的倾向使行动者偏向于选择依据他们的资源与过去经验最可能成功、最合适的行为方式”[9],“只有在布迪厄那里,实践才第一次成了一种双向度的表述,弥合了长期困扰社会科学领域的主客二元对立”[13]。布迪厄的理论给本文两点启示:第一,二重性范式的重构。惯习和场域是一对二重性概念,两者相互形塑,互为依赖。第二,关系主义的角度。“场域与惯习是一种通过‘实践’为中介的‘生成’或‘建构’的动态关系”[14]。他试图通过二者的建构、生成关系来揭示社会生活的实质和实践逻辑,这就意味着研究者不但需要充分尊重并在实践中去理解农民的抗争行为,还需要试图在实践中把握旅游抗争这一行动在场域中是如何生成的。

然而,后来者也不断质疑、反思和批判布迪厄“场域—惯习”的二重特性。第一,该理论试图走出二元性,但仍是一种建构主义的结构论,最终还是难免陷入到唯物主义、客观主义泥淖中[15]。尤其惯习的争议最大,“①从长远来看,能够产生行动的是行动者,而不是惯习;②能够进行所谓的‘即兴创作’的也是行动者,而不是惯习;③能够采取策略的也是行动者,而不是惯习”[16],惯习仍然是结构的产物[17];第二,该理论更多的是在对传统社会学二元对立范式进行理论上的突破,并未将其运用于实践[18],场域—惯习理论对具体事件的解释力仍需得到进一步验证。因此,有学者对吉登斯和布迪厄的思想进行了专门研究,得出了一个基本判断,即两者仍未能走出二元论窠臼[17]。鉴于“惯习”概念的诸多模糊性和能动性不足,本文取“场域”弃“惯习”,并将“场域”与“旅游”结合而生成的领域称为“旅游场域”,指旅游开发商、旅游者和当地人等不同行动者围绕旅游开发活动而不断发生关系的空间。布迪厄将场域细分为经济、艺术、司法、学术等场域。本文则根据本人在西村的深切亲身和所思所想,将旅游场域分为社会场域和文化场域。前者指人们长期栖息其中的惯常场景,具体包括经济子场域、群体子场域和政治子场域。为了突出地方文化的作用,本文特将文化场域单独进行分析,特指引发旅游抗争的非惯常和即时的文化场景。

诺曼·龙(Long)在《行动者视角的发展社会学》中提出了与制度主义不同的“行动者为导向”的研究方法,即行动者有力量且可能改变事情的性质和过程[19]。行动者视角能够很好的解释微观场景中发生的具体实践活动,本文借“行动”概念,指位于旅游场域中的不同行动者及其行动策略,主要从行动策略和一般演化路径来分析行动是如何产生的及行动对场域的反作用。

3 西村农民旅游抗争的“场域—行动”分析20世纪90年代以来,伴随着旅游业的日渐兴起,旅游抗争运动构成了地区社会生活的一项重要内容。旅游抗争是全球化旅游浪潮中的伴生物,并给中国民族地区社会稳定和政治生态带来重要影响。图 1为旅游抗争分析框架。2008年,西村开始卷入旅游开发潮流中。2008年到2010年,地方政府、旅游公司、西村村干部和农民开始走上了和平合作开发之路,旅游经济效益不断凸显。2009年到2010年,由于旅游收益分配的不公、文化遭到破坏和地方族群得不到尊重等,开发商与村民开始出现矛盾。2010年后,围绕旅游的抗争不断,甚至演变为群体性事件。2014年,地方政府与村民爆发了一场前文描述的抗争事件。

|

图 1 西村旅游抗争的分析框架 Fig.1 Tourism Struggle's Analysis Framework of the West Village |

场域是一个经济社会政治文化空间,充满竞争和冲突,旅游场域亦如此。本文将旅游场域类型化为社会场域和文化场域。社会场域指的是促使旅游抗争发生的较为长久、稳固的场景,而文化场域指的是旅游抗争的非稳态的即时性的场景。美国结构功能主义大师帕森斯认为社会系统由政治、经济、文化和社会等子系统构成,场域在一定程度上就是帕森斯所说的缩小了的社会,如果说文化场域主要指涉一种文化子结构,那么,社会场域则指涉剩下的子系统。当然,两者之间是相互影响的。

3.1.1 社会场域旅游抗争爆发的社会场域由复杂多样的社会情景因素相互交织而成,不同社会情景形塑出一个个差异化的子场域。这需要将全球旅游发展的大背景与地方旅游开发的基本特性结合起来进行综合考虑,因为这些综合因素共同为旅游抗争奠定了一个社会场景。一方面,旅游抗争与地方社会资源通过旅游业激活而呈现出资本化的趋势有关,另一方面,这与不同利益群体的形成、资本分配下的非正义及地方政府、旅游公司、村干部和机会主义农民等基于经济利益而形成的“分利秩序”有关。

首先是经济子场域:资源的资本化。囿于长期的地理隔离及中央政府对偏远地区的特殊保护,西村保留有丰厚的自然和人文资源,这成为旅游开发得天独厚的优势。改革开放后不久,邓小平就发出了旅游开发的指示,为了缩小区域差距和实现民族地方的发展和进步,地方政府借助政策东风大力推行乡村旅游建设,各地旅游政策、法规和条例不断出台。旅游资源包括两类资源,即自然资源和人文资源。自然资源指大自然界拥有的资源,如村社、河流、花草等。人文资源指古建筑及古寺庙祠堂等物质资源及宗教信仰、村规民约、节日和戏曲舞蹈等非物质资源。西村保留有较为完善和丰富的传统资源,有鼓藏头及鼓藏文化(鼓藏头属于社区精英,主要负责组织过鼓藏(脏)节和跳芦笙等娱乐活动,鼓藏(脏)节每13年举办一次,是苗族的一个重大节日)、活路头(活路头专管农耕活动,具体负责开秧门、播种和用水等)及农耕文化、歌舞表演、拦门酒、祭祀活动、吊脚楼和苗族服饰等,这些资源因较为独特而彰显出巨大的开发价值。2008年,西村卷入到旅游潮流中,由此走上了地方资源向旅游资源的转变之路。当作为开发商的地方政府和旅游公司试图从投资和开发中获得大量经济资本,旅游者通过观看付费的消费方式来获取文化资本,而本地人则通过参与获取少量生计资本时,资源的资本化趋势就不可避免的发生了。当地方资源被激活,当存量资源变为流量资源时,西村由一般性的村庄演变为“内生性利益密集型”⑦的村庄,旅游开发浪潮一浪高过一浪,传统文化不断被资本化,这成为旅游抗争的宏观背景。当西村的旅游收益越来越多时,不同行动主体开始进行利益博弈,从最开始的和平合作开发到口头争论、小规模的纠纷和小范围冲突最后演变为群体性事件,究其原因,群体日渐分化和利益分配的非正义是主因。

其次是社会群体子场域:不同利益群体的形成和博弈。在乡村旅游开发和利益分配中,权力被紧紧握在开发商手上,开发商位于权力结构中的金字塔顶端,是权力支配方,占有较好的结构性位置并占据较多的资源。村干部位于塔中间,处于受塔尖支配和支配塔底的“支配和被支配”位置,但村干部被赋予的权力较少,只享有对普通村民的指挥,并获得部分利益。而地方民众则成为沉默的大多数,屈身于塔底,并未有多少谈判空间,是权力的受支配方,时常遭受着利益受损。在西村,开发商处于绝对优势的位置,村干部处于相对优势的位置,而村民则处于劣势位置。作为短暂的栖居的陌生人,旅游者同样属于弱势群体。其虽不直接参加旅游抗争实践中,但这一群体与旅游抗争息息相关。真正的旅游者想要亲眼目睹西村的传统,亲自感受西村人的热情和亲自体验西村风情。然而,这一切在游客踏上西村土地的那一刻起便瞬间化为泡影,这使得游客同样感受到了不值得一看的心理落差甚至上当受骗的心理创伤。旅游者的不满和抱怨在旅游地现场或网络中直接或间接的传递给当地人,这在无形中加剧了当地人对开发者的不满,这是旅游抗争的最大底色。

最后是政治子场域:分配的非正义和分利秩序。当旅游公司和地方政府这两大开发主体将传统资源进行资本的转化后,权力的指挥棒就开始在西村发挥作用了。真正的乡村旅游开发理应对传统资源进行优化配置,遵从一种特殊主义的文化逻辑。而工业社会背景下的旅游开发走的是一条将特殊文化大众化的现代化之路,即按照“标准化、专门化、同步化、集中化、极大化、集权化”[20]的六大工业原则将传统文化纳入到一条普适性制造的道路上。而开发商将资本增值及其衍生的文化霸权逻辑作用于村寨空间时,一种基于新的权力利益关系的位置结构就构成了。有人认为正义的分配理应包括被平等对待、福利改善[21]。然而,在西村的权力结构下,分配的正义异化为一种分配的非正义,即西村村民在开发中普遍失声,其参与权也受到极大限制。似乎,旅游开发与村庄无关,村民也只是成为被观看的“笼中鸟”和“动物”,大部分游客也对这样的旅游目的地丧失了兴趣。同时,一种特殊的分利秩序也就产生了。“哪里有权力,哪里就有反抗”[22],一种“开发商—村民”相对立的局面就形成了。在分配的非正义和不同利益群体域的形成的共同作用下,一种新型分利秩序得以形成。分利秩序指相关利益主体之间围绕资本的争夺而形成的一个庞大的内部关系相对稳固的分利集团,这些分利集团正以各自的方式蚕食和消耗着旅游带来的内生性利益。这也验证了风险社会的基本样态,即财富汇聚在上层,风险堆积在下层[23]。地方政府在“赶超”、“快速”和“大规模”等发展词汇的引诱下将发展推向以GDP增长为主要目标的“发展主义”⑧的境地,他们不断将传统资源卷入到资本化潮流中,力图最大化获得经济收入而不顾文化损失。旅游公司力求投入最少,收益最大。村干部或主动或被动的卷入其中,与开发商结谋,共享资源资本化的部分好处。少数农民善于寻找机会进行利益的获取,在这里,被称之为机会主义农民。他们从中获得的利益较普通农民多。因此,作为开发商的地方政府和旅游公司、村干部和少数农民结成内部关系架构相对稳定的联盟,联合分割和侵蚀旅游开发成果,共同形塑出一种稳定的分利秩序,绝大多数村民则被排斥在外。

综上,以旅游开发为主轴,西村围绕资源资本化而形成了经济子场域、社会群体子场域、政治子场域,并进而形塑出“权力寻租、支配、霸权、宰割”和“苦难、剥削、怨恨、抗争”的对立结构图。在这种结构中,作为沉默的多数人,他们持续的经历着开发商的继续盘剥、村干部的异化、少数农民的投机、传统大规模破坏及环境的持续破坏等,在很大程度上促发当地人对地方政府和旅游公司的怨恨、对村干部的不满、对少数农民的不信任,当某一特殊事件发生时,村民的抗争极易发生。

3.1.2 文化场域如果说社会场域回答的是旅游抗争的长久积淀的社会因素,那么,文化场域则代表一种抗争亚文化。

裴宜理认为中国反叛和革命拥有较为久远的历史传统,这种传统可以追溯到早先的农民起义运动中,目前的抗争与历史上的抗争存在亲密关联[24]。很大程度上,西村的旅游抗争有一种历史印记。在解放前的很长一段历史中,暴力抗争成为西村人一种常见的表达方式,并通过书写、文本、戏曲、建筑和服装等各种方式储存在西村人的记忆中。改革开放后到旅游开发前,西村旅游抗争的形式并不以暴力形式表现出来。旅游开发后,旅游收益不断增多,村庄集体不满情绪和矛盾也得到持续积累,2010年后,村庄中当非暴力的表达并不奏效时,抗争很容易走向暴力。

与历史上的通过武力等抗争不同,旅游抗争是在新背景下被激发出来的。当环境发生了变化,其内蕴也会跟着发生改变。旅游抗争文化形塑的关键在于“经济—文化”的双重剥夺⑨和族群“心理创伤”。如果说非民族地方的抗争往往以利益受损的经济剥夺作为诱因,那么,少数民族地区则兼顾经济和文化的双重剥削。此外,还有更为深层次的心理创伤。就经济剥夺而言,地方政府成为旅游开发的最大受益者,西村的开发直接带来了地方政府税收的跳跃式增长和个别官员的腐败之风。而村民获得的经济利益主要来源于门票分红,分到每户的钱每年不定,绝大部分家庭不到1万。在开发者们将一切视为商品的理念下,拥有使用价值的丰富多元的人、事和物便成为一种基于交换价值的干瘪瘪的单一化产品,村民的文化剥夺感产生了。然而,在由经济剥夺衍生出的文化剥夺的基础上,族群心理创伤才最为根本。卡芙·卡洛斯有专门对创伤的描述,即某种暴力事件、意外事故等通过回神、噩梦等反复出现,导致人精神恍惚和痛苦不堪[25]。其虽然针对的是暴力事件遗留的创伤,然而,在开发中,对传统禁忌的破坏等带给地方人心理伤害往往更为严重。如公司组建的表演队将祭祖文化搬上了舞台供人观看,村民认为万万不该,甚至部分人梦到了祖先回来讨债、子孙后代的不幸福及村庄的不安宁等而惶惶不可终日。开发者获得了开发的好处,却将风险弥散给了整个村庄。破坏禁忌、得罪祖先和祸害后代等通过身体传递给民众,进而给族群心里造成持续性痛苦。对于游客而言,现代真正的乡村旅游者对陌生和异域社会充满了兴奋和好奇,在宣传语的大肆引诱下,游客将想象中的西村变成了一个说走就走的旅游地,然而,现实的差异让游客震惊,“这个地方已经没有什么看头了”、“传统文化消失了,跟别的地方没啥差异”、“西村已经远去”、“我们上当受骗了”等抱怨话语不断,游客在旅游地有意无意的话语在很大程度上助推了当地人的反抗行为。因此,在“经济剥夺—文化剥夺—心理创伤”的共同形塑下,一种反抗的亚文化就诞生了。在抗争文化这股“风”灌满西村这栋“楼”时,一场“山雨”战争即将爆发。

3.2 旅游抗争的行动策略及一般演化路径旅游抗争的结构性缘由可以归结为场域框约下的社会与文化条件,两者合力交织,成为抗争的驱动力。不限于分析抗争发生的“场域”,本文还将继续用“行动”这一概念来考究旅游抗争的复杂过程。

3.2.1 旅游抗争的行动策略“策略是实践意义上的产物,是对游戏的感觉,是对特别的、由历史性决定了的游戏的感觉”[26],抗争运动需要借助一定的策略。在西村,旅游抗争的行动策略集中体现为一种动员机制,具体包括对血缘和地缘等传统宗族因素的再拥抱,村庄精英、年轻人和老协会组织的积极推动,及对现代资源的采借。

第一,血缘和地缘的天然优势。“聚族而居为主、分散居住为辅”是西村典型的居住格局,西村下辖羊排、东引、南贵和平寨四个自然村,有李、杨、侯和毛四户大姓。虽然不同性氏较多,但都属于同一祖先的后代,不能“开亲”(村民认为他们有血缘关系,不能结婚,这种习俗一直延续到改革开放后)。羊排是最早搬来的,鼓藏头和活路头等传统领袖(传统领袖由于年龄、精力不济、不愿参与等主客观方面因素而未能加入两委班子)居住在这个山头。因此,源于地缘和血缘的良好耦合,村庄暴力抗争活动不必大费周章便可借助这一先天优势。

第二,村庄精英、年轻人和老协会的积极推动。事件的发生必定需要有人来组织和策划,拥有卓越指挥才能和作战策略的领导人和组织对于事件的成功起着关键作用。西村不仅有村庄精英人物的领导,而且有民间草根组织的参与。当村干部自身被政治体系下的一套规则所束缚、被体制内身份所限定及被既得利益所牵绊而不敢、不愿出面发动和组织事件时,公益心较强的体制外精英便出面主持大局,这些精英人物有年轻的精英以及年老的精英。经过市场化洗礼和有过外在读书经历的年轻精英拥有较广的知识,他们对政府的运转机制了如指掌,顺理成章地成为事件的首要发起人。同时,经过传统叛乱和革命侵染的老年精英也可成为事件的发起者。西村的老协会是由“寨老”转变而来,拥有较高的威信和较强的组织动员能力,在抗争中,老协会始终在场在线。

第三,对现代资源的采借。资源动员方式分为社区内动员和社区外动员,如果说前两点是对社区内部资源进行动员的话,那么,在对外部资源的借用方面也必不可少。我们常常将外部资源动员归纳为上级政府部门、新闻媒体、NGO和知识分子等。然而,当这些外部资源对西村暴力事件进行信息封锁、无动于衷和零回应时,西村村民便借助网络报道的抗争场面、图片和解说,进行迁移式学习。在旅游抗争事件中,武器是必不可少的。镰刀、锄头和锅铲等村民常用的生产生活工具都被派上用场,这是在传统抗争活动中常用的械斗兵器。改革开放后,随着群体性事件爆发通过网络等不断播散开来,事件中所使用的“新式武器”也被展示出来,刚好被村民派上用场。横幅、大字报和网络等有形武器以及舆论、话语、宣传和意识形态等无形武器层出不穷。村民拉起宽大的横幅,手拿小字条在旅游主线路上游行示威。西村人的抗争不仅是对现代武器的借用,而且也是对现代抗争经验的迁移。

3.2.2 旅游抗争的一般演化逻辑当动员阶段结束后,旅游抗争也就演变为一场事实上的运动,这是在用一种特殊的方式叙述一个完整而又完美的抗争故事。这里主要从社会心理学角度通过旅游抗争的演化路径和内在关联来全面呈现其运行和发展态势,以事件发生的时间序列来展开,力图呈现出旅游抗争的实践逻辑,即“不满情绪的积累、传染和狂热—动员和策划—群体性抗争运动—双方妥协”。

第一,不满情绪的积累、传染和狂热。李培林认为不公平感成为冲突爆发的直接原因[27]。当人们遭遇经济文化双重剥夺时,不满情绪很容易从一些个体传染给另一些个体。当这种被剥夺感越来越强时,不满情绪的雪球团也就越滚越大,最后人群达到一种狂热状态,抗争运动也就一触即发。自旅游开发以来,西村村民对开发者破坏传统文化、对传统习俗漠视及经济收益外溢等充满了不公平感、怨恨和不满。部分怨恨和不满情绪一方面通过闲言碎语发泄出来,另一部分则储存起来并逐渐积累。因此,从“景区严格限制车辆进出”实施的8月10号起,村民便逐渐积累起新的不满情绪,并在得不到发泄存放已久的旧的不满情绪基础上,新旧交织,越积越多。当限制车辆进出的消息通过铜鼓坪、广场和屋后角落等传递到村庄的每一个角落时,不满情绪也弥散于整个村庄。当不满情绪累积达到白热化时,老人和年轻人便召集村民开会,准备发动抗争。

第二,动员和策划。当村民的不满情绪累积到一个小高峰值时,就需要以一定的方式爆发出来。不过在爆发之前,需要事先进行动员和精心策划,这是抗争运动的剧本。只有形成了一个完整的剧本,旅游抗争事件才会按照剧本进行演出,也才能达到较好的效果。因此,动员和策划十分关键。动员分为两部分:一部分是率先动员年轻人、村庄积极分子、精英人物和老协会等。虽然在一些事件中,看似没有人组织(这主要是出于保护组织者的目的,村庄对组织者往往形成一种庇护),其实每一件事背后都会有人进行精心策划;另一部分是动员足够多的人参与进来,参与者越多,抗争运动制造的声势就会越大,就越利于事情的解决,甚至可以早日实现目标,同时,“如果有一定数量的社区被团结并组织起来的话,我就会有一定程度的安全保障”[28]。就策划而言,包括时间、地点、武器、路线和策略等。策划者们将抗争时间定在10日上午8点,这时候正是上班时间。老人们认为规定是由政府出台的,政府是罪魁祸首,因此,冲击政府办公室就成为这次事件的首要阵地。就斗争武器而言,有传统的械斗工具,也有现代化的武器。此次事件中,村庄的动员方式是让老协会和年轻人作为这次事件的领袖,并通过亲自到各家各户和口口相传的方式让村庄绝大部分人都参与进来,参与范围之广,真可谓前所未有。

第三,群体性抗争运动。当剧本写好后,抗争运动就可以参照剧本进行表演了,村民也由一种庇护关系升级为一种战略联盟。如同电视上演的示威游行一样,这支经过精心策划的队伍高喊口号,浩浩荡荡的直接奔向政府办公大楼。情绪激动的村民容易受一些特殊的场景影响,当看到办公室工作人员时,他们的抱怨就不断升级,甚至伴有肢体冲突。

第四,“双向妥协”。没有县领导亲自到场,此次事件一直僵持不下。几天后,县长终于出现了,县长的出现又招来村民的一阵骚乱,只不过这时候冲突已经降温了。县长拿着话筒并借助扩音器在北广场上与村民开始了长达数小时的谈判,村民提出了四大诉求:一、公布旅游收益,将分红比例从15%提高到50%;二、罢免部分现任村干部,村民认为有些村干部都是贪污分子;三、允许车辆自由进出,方便运输;四是、修建停车场,让村里的车可以停放。经过谈判和对峙,在群情激奋的场面中,政府最终不得不让步:第一,同意将分红比例提高,但只能提高到18%;第二,提高公司员工待遇,将参与跳芦笙、拦门酒仪式等演员的工资从一场7元提高到10元;第三,村庄车辆可以在规定的时间内自由进出。村民一方面是为了情绪的发泄,另一方面也是为了使事情得到解决,几经商量下来,村民认为如果继续僵持不下的话,最后可能什么都得不到。最后,村民同意政府的安排,村民的抗争起到了一定的效果,事情的解决以“双方妥协”作为终结。

综上,在多元化的抗争策略指引下,旅游抗争的演化历程统一于“不满情绪的积累、传染和狂热—动员和策划—群体性的抗争—双方妥协”这一主线中,村庄将旅游抗争作为一种书写方式来实现主体性的“自我表达”,而最终政府跟农民以“双向妥协”结局。

4 结论与讨论较之于一般的抗争形式,旅游抗争发生在旅游资源进行资本转化的具体场景中,其涉及到不同的行动者。地方政府和旅游公司扮演旅游开发的主导者角色,成为旅游抗争的直接对象。村干部是协助者,同样成为旅游抗争的对象。普通村民则在一定程度上遭受经济分配不公、文化损失、心理创伤和权力失语,是抗争运动的发起者。游客虽未直接参与运动,但其在旅游地的行为及通过网络传达的负面信号等在很大程度上直接或间接的影响着旅游抗争运动,是旅游抗争背后一种隐藏的文本,构筑起旅游抗争的一大社会基础,同时,这也成为旅游抗争的最强底色和一个重要组分。抗争缘由往往包含利益分配不公、文化遭到破坏和心理创伤等综合因素,与个体化抗争具有的表演性、仪式性和象征性不同,旅游抗争表现出群体和暴力的一面。其涉及到的人群较多,产生的影响也较大,群体势能是旅游抗争实际效果的决定性因素,这给基层治理带来诸多挑战。“场域—行动分析”是一种将个体置于行动场景中进行分析的研究视角,既要关注影响场域的社会特性和文化特性,又要关注场域规约下行动者的动员过程和心理结构,既要关注制度和结构等理性因素,又要关注怨恨和不满等伦理情感因素,更要关注两者间的一种交互关系。本文将旅游场域分为社会场域和文化场域,前者包括诸多的子场域,如地方资源的资本化形成的经济子场域、分化群体形成的社会群体子场域、非正义分配和分利秩序形成的政治子场域。后者指地方社会卷入到由资本和权力编织的旅游之网中,地方人不但未能公平共享财富,反而遭受新一轮的文化损失和心理创伤,由此形成文化场域。社会场域和文化场域为旅游抗争的发生奠定了结构要素。行动指旅游场域中不同的行动者及相关行动策略,这为旅游抗争奠定了行动要素。本文探究了行动者的行动策略与一般演化路径以便完成对旅游抗争的完满书写。将旅游抗争置于“场域—行动”理论视角下,这一方面可以进一步拓展、丰富和完善抗争研究,另一方面有利于旅游管理部门较好的规避和处理在旅游开发过程中即将出现或已经出现的矛盾、冲突和问题,推进国家制度建设和推进民主化进程,从而更好的发挥通过旅游业服务于地方社会的目的。

流行于社会学的“结构—制度分析”和“事件—过程分析”研究模式至今仍然未能走出二元对立的窠臼。布迪厄提出场域理论试图来综合两者之间的差距,在很大程度上实现了社会学研究由二元性向二重性转变的范式革命。然而,囿于范式革命的非彻底性和模糊性及滞留于抽象层面上的辩论等不足,场域理论的二重性效果也就大打折扣。本文尝试换一种视角来重新审视两者之间的关系,在经验层面转向探究一种适用的研究视角。“场域—行动分析”一方面更多的是将布迪厄“场域”概念下沉并运用到经验分析中,另一方面有别于布迪厄“惯习”能动性的不足和模糊性。本文将诺曼·龙的“行动”引入,实现“结构—制度分析”和“过程—事件分析”分析两种研究模式的勾连,最终形成“场域和行动”二重性分析视角。社会场域和文化场域是行动者行动的一种索引,行动者的行动又在不断对场域进行更改和再塑,两者的互动既包含一种结构内容,又包含一种“反结构”⑩内容。与已有旅游抗争研究运用“拿来主义”不同,本文在研究视角上另辟蹊径,凸显旅游抗争中“场域”、“行动”特性及两者互动特性,将旅游抗争纳入社会学二重性范式中进行考究。

最后,有两点需要特别说明:一是,本文将“场域”提到“行动”之前进行分析,并非又陷入一种客观主义立场,因为这是一个“鸡生蛋、蛋生鸡”的问题,只是换一种视角来看待,即先预设一种立场但绝不忽视另一种立场。二是,由于研究资料和笔者本人思维等方面的局限,以上主要是通过一个村庄来探究旅游抗争的发生、发展和结果。作为一种新型的抗争形式,旅游抗争背后必然有着十分丰富的隐喻,这需要我们进一步去挖掘。

注释:

① 西村是学名,并非真名,文中所有地名和人名皆经过了处理。西村是一个典型的苗族村寨,共1300多户,6000多人,苗族占总人数的90%以上。

② “结构─制度分析”与“过程─事件分析”是两种不同的分析模式,分别由著名的社会学家张静和孙立平倡导,在国内产生了较大影响。“结构─制度分析”指从宏观的结构和制度方面来考察和解释社会和社会现象,参见张静的《基层政权:乡村制度诸问题》一书。与之相反,“过程─事件分析”则从人们的行动中去理解结构,参见孙立平的《“过程─事件分析”与对当代中国农村社会生活的洞察》一文。对两种分析模式的相关阐释和评论,参见谢立中主编的《结构─制度分析,还是过程─事件分析》,社会科学文献出版社,2010年。

③ 自从Bourdieu提出场域理论以来,中国学者也提出了“旅游场域”的新概念。本文中的场域特指旅游场域,并沿用宋秋、杨振之提出的旅游场域的内涵,具体可参见宋秋、杨振之的《场域:旅游研究新视角》。

④ 郑航生等认为传统社会学存在诸多二元对立性,以致于弥合两者关系成为当前一种共同的理论取向,具体参见郑航生等人的《当代西方社会学理论整合困境的透析》一文。还可参阅吉登斯的《社会的构成—结构化理论大纲》。

⑤ 布迪厄将场域分为经济、艺术等小场域,本文则将旅游场域分为社会场域和文化场域。这在后文中有详细介绍。

⑥ 此外,吉登斯的结构二重性论和埃利亚斯历史还原的进程性研究等皆有对二元论进行一定的弥合,鉴于篇幅有限,特详细介绍布迪厄的场域—惯习理论。

⑦ 贺雪峰根据利益来源的不同,将农村社会分为外生性利益密集型农村(如城郊地区)和内生性利益密集型村庄(如一般中西部农村)。具体详见贺雪峰等《内生性利益密集型农村地区的治理:以东南H镇调查为例》。

⑧ 南京大学的张玉林认为“发展”是政府一种追求经济收益的表现,“发财”表现在社会和个人社会成员层面,主体是“人民”,是土特产,可以追溯到先秦。这是张玉林于2013年在南京大学社会学院2013级新生入学典礼上的演讲,题目是“认识这个时代,与它保持距离”。

⑨ 陈衍德通过对东南亚贫困与反抗的关系进行考察后,认为文化自主权丧失是民族动乱根源。详见陈衍德的《贫困与东南亚国家的民族动乱》。本文认为除了经济剥夺和文化剥夺感外,族群心理创伤这一更深层次的因素更加不可忽视,三者相互交织,共同推动反抗亚文化的产生。

⑩ 人类学家维克多·特纳通过仪式过程来理解社会,把仪式放在运动的社会过程中加以考察,是结构与反结构相互作用的结果。他将“反结构” (anti-structure)视为一种有别于过去和未来的特殊状态。

| [1] |

左晓斯. 可持续乡村旅游研究——基于社会建构论的视角[M]. 北京: 社会科学文献出社, 2010: 194. [Zuo Xiaosi. Sustainable Development of Rural Tourism:A Social Constructive Approach[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2010: 194.]

|

| [2] |

杨继涛. 知识、策略及权力关系再生产——对鲁西南某景区开发引发的社会冲突分析[J]. 社会, 2005(5): 143-166. [Yang Jitao. Knowledge, strategy and power relations reproduction:Analysis of social conflicts caused by the development of a scenic spot in southwest[J]. Society, 2005(5): 143-166.] |

| [3] |

龙良富, 黄英, 黄玉理, 等. 村民对旅游开发的社会反应:冲突论的视角——以中山市崖口村为例[J]. 调研世界, 2010(9): 24-39. [Long Liangfu, Huang Ying, Huang Yuli, et al. Social response of villagers to tourism development:From the perspective of conflict theory:A case study of Yakou village, Zhongshan city[J]. World Research, 2010(9): 24-39.] |

| [4] |

周春发. "还我土地":旅游开发过程中的村民抗争——以徽村调查为例[J]. 乐山师范学院学报, 2014(1): 59-62. [Zhou Chunfa. "Return my land":Villagers' struggle in the process of tourism development:A case study of Huicun[J]. Journal of Leshan Normal University, 2014(1): 59-62. DOI:10.3969/j.issn.1009-8666.2014.01.014] |

| [5] |

谢立中. 结构制度分析, 还是过程事件分析?——从多元话语分析的视角看[J]. 中国农业大学学报, 2007, 24(4): 12-31. [Xie Lizhong. Structural institutional analysis, or process event analysis? From the perspective of multiple discourse analysis[J]. Journal of China Agricultural University, 2007, 24(4): 12-31. DOI:10.3969/j.issn.1009-508X.2007.04.002] |

| [6] |

刘拥华. 从二元论到二重性:布迪厄社会观理论研究[J]. 社会, 2009, 29(3): 101-132. [Liu Yonghua. From dualism to duality:A study of Bourdieu social theory[J]. Society, 2009, 29(3): 101-132.] |

| [7] |

张静. 基层政权:乡村制度诸问题[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007: 11-12. [Zhang Jing. Grass-Roots Power:Problems of Rural System[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2007: 11-12.]

|

| [8] |

孙立平."过程-事件分析"与当代中国农村国家农民关系的实践形态[M]//谢立中.结构-制度分析, 还是过程-事件分析?北京: 社会科学文献出版社, 2010: 120-139. [Sun Liping. Practical forms of "process-event analysis" and the relationship between farmers in contemporary rural China[M]//Xie Lizhong. Structure-Institutional Analysis, or Process-Event Analysis? Beijing: Social Science Literature Press, 2010: 120-139.]

|

| [9] |

皮埃尔·布迪厄, 罗克·华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛, 李康, 译.北京: 中央编译出版社, 1998: 6. [Bourdieu P, Wacquant L D. An Invitation to Reflexive Sociology[M]. Li Meng, Li Kang, trans. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 1998: 6.]

|

| [10] |

Bourdieu P. In other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology[M]. Matthew Adamson, trans. Stanford: Stanford University Press, 1990: 1-10.

|

| [11] |

Wacquant L D. Towards a reflexive sociology:A workshop with Pierre Bourdieu[J]. Sociological Theory, 1989, 7(1): 26-63. DOI:10.2307/202061 |

| [12] |

Bourdieu P., Wacquant L D. An Invitation to Reflexive Sociology[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1992: 34-35.

|

| [13] |

赵巧艳. 布迪厄实践理论视角下民族旅游与社会性别的互动——以龙胜金坑红瑶为例[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 67-71. [Zhao Qiaoyan. The interaction between national tourism and social gender on the base of Bourdieu practice theory:Taking Longsheng Jinkang Hongyao as a case[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 67-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.013] |

| [14] |

毕天云. 布迪厄的"场域-惯习论"[J]. 学术探索, 2004(1): 32-35. [Bi Tianyun. "Field-Habituation Theory"[J]. Academic Exploration, 2004(1): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1006-723X.2004.01.010] |

| [15] |

Evens T M S. Bourdieu and the logic of practice[M]//Jenkins R. Pierre Bourdieu and the Reproduction of Determinism. London: Routledge, 1999: 270-281.

|

| [16] |

Crossley N. The phenomenological habitus and its construction[J]. Theory and Society, 2001, 30(1): 81-120. DOI:10.1023/A:1011070710987 |

| [17] |

郑航生, 费菲. 当代西方社会学理论整合困境的透析[J]. 中国人民大学学报, 2009(6): 70-79. [Zheng Hangsheng, Fei Fei. On the integration dilemma of contemporary Western sociological theories[J]. Journal of Renmin University of China, 2009(6): 70-79.] |

| [18] |

杨善华. 当代西方社会学理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 300. [Yang Shanhua. Contemporary Western Sociological Theory[M]. Beijing: Peking University Press, 1999: 300.]

|

| [19] |

叶敬忠, 李春艳. 行动者为导向的发展社会学研究方法——解读《行动者视角的发展社会学》[J]. 贵州社会科学, 2009(10): 72-79. [Ye Jingzhong, Li Chunyan. Actor-oriented research method of development sociology:Interpretation of Development Sociology from the Perspective of Actors[J]. Guizhou Social Science, 2009(10): 72-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-6924.2009.10.015] |

| [20] |

阿尔温·托夫勒.第三次浪潮[M].朱志焱, 潘琪, 张焱, 译.上海: 生活·读书·新知三联书店, 1984: 1-30. [Alwin Toffler. The Third Wave[M]. Zhu Zhiyan, Pan Qi, Zhang Yan, trans. Shanghai: Life, Reading, New Knowledge of Joint Publishing, 1984: 1-30.]

|

| [21] |

姚大志. 论分配正义:从弱势群体的观点看[J]. 哲学研究, 2011(3): 107-114. [Yao Dazhi. Distributive justice:From the perspective of vulnerable groups[J]. Philosophical Studies, 2011(3): 107-114.] |

| [22] |

米歇尔·福柯.性经验史[M].余碧平, 译.上海: 上海人民出版社, 2005: 63. [Michel Foucault. History of Sexual Experience[M]. Yu Biping, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing Press, 2005: 63.]

|

| [23] |

乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博文译, 南京: 译林出版社, 2008: 36-37. [Ulrich Baker. Risk Society[M]. He Bowen, trans. Nanjing: Yilin Press, 2008: 36-37.]

|

| [24] |

Elizabeth J P, Mark S. Introduction: Reform and resistance in contemporary China[M]//Elizabeth J P, Mark S. Chinese Society, Change, Conflict and Resistance. London and New York: Routledge Curzon, 2000: 7-8.

|

| [25] |

潘毅. 开创一种抗争的次文本:工厂里一位女工的尖叫、梦魇和叛离[J]. 社会学研究, 1999(5): 11-22. [Pan Yi. Creating a subtext of struggle:The screams, nightmares and defections of a female worker in a factory[J]. Sociological Research, 1999(5): 11-22.] |

| [26] |

包亚明. 文化资本与社会炼金术[M]. 上海: 上海人民出版社, 1997: 62. [Bao Yaming. Cultural Capital and Social Alchemy[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing Press, 1997: 62.]

|

| [27] |

李培林, 张翼, 赵延东, 等. 社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾问题研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 262. [Li Peilin, Zhang yi, Zhao Yandong, et al. Social Conflict And Class Consciousness:Research on Social Contradictions in Contemporary China[M]. Beijing: Social Science Literature Press, 2005: 262.]

|

| [28] |

罗杰·彼得斯. 抵制与反抗[M]. 北京: 中央编译出版社, 2014: 45. [Roger Peters. Resistance and Resistance[M]. Beijing: Central Compilation Press, 2014: 45.]

|