2. 同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092

2. College of Architecture and Urban Planning Tongji University, Shanghai 200092, China

城乡体系空间结构是在一定发展阶段城乡各种要素在空间范围内的分布和联结状态,是城乡经济结构和社会结构的空间投影[1]。随着中国城镇化战略和乡村振兴战略的实施,国内生产资源和要素在市场经济条件下不断优化与重组,使城乡体系的空间结构无论在模式上还是形成机制上均展现出全新的特征。因此,科学识别城乡体系的空间结构演变规律及形成机制是新时期城镇化战略和乡村振兴战略实施的关键,具有重要的理论与实践意义。

城乡体系是一个复杂系统,其空间结构演变与形成机制具有复杂性。国内外学者一般将城乡体系割裂为城镇体系和乡村体系,分别从不同角度研究城乡体系的空间演变与形成机制。从城镇体系方面,西方学者根据城市体系之间的发展规律,提炼出相应的空间结构,如极核式空间结构(增长极)[2]。中国学者将极核式空间结构与中国实际相结合,提出点轴模式[3]、双核模式[4]、多极网络空间[5]等。如京津冀雄逐步从“两核独大”网络格局向“两核带动,多点发展”转变,区域整体网络化初步形成[6],中国城市体系空间结构演变动力机制框架应包括政府、市场和社会三个方面[7]。在乡村体系方面,部分学者认为乡村体系空间演化呈现集中向分散[8],演化过程具有不同阶段和形式,其演变的空间路径具有交通指向、经济和中心地指向等[9];在乡村发展早期,其空间结构演变的驱动力主要是农业生产技术、新方法的应用和乡村居民对生活质量的追求[10],而随着城镇化和工业化推动,人口的迁移与经济因素是推动乡村空间结构演变的主要因素[11],但自然因素在特殊区域对乡村空间结构演变依然起着重要作用[12]。随着大量农民工进城,半城镇化区域的乡村空间结构由于其过渡性、多样性和动态性的特点而备受学者关注,城镇化的推动和村庄原居民的自我适应是其空间结构演变的主要动力[13]。近几年,学者从制度转向视角关注乡村空间演变机制,认为制度变迁加速了乡村空间结构演变[14]。

以上研究为本文提供良好的分析范式,又为本文分析思路带来启发。但国内外学者多将城乡体系割裂开研究,多就城镇论城镇,就乡村论乡村,这虽为早期城乡体系空间结构研究提供了方便,但是缺乏整体性的研究思维,尤其是随着城镇空间结构的分散化导致城镇区域整体化,城镇和乡村的边界变得越来越模糊,将城镇体系和乡村体系割裂开越来越与现实世界不符。此外,多数研究关注发达区域、西部山区和丘陵地带,这些区域发展具有一定的特殊性,其演变及形成机制的规律不具有一般性,对传统农区中城乡体系空间结构演变规律的适用性有待检验。与其他区域相比,东部发达区域已基本完成工业化进程,西部区域多数受自然、地形等因素影响较大,而传统平原农区处于这二者的“界面”之中,区域工业化和城镇化发展迅速,城乡体系变化相对剧烈。同时,传统农区是我国欠发达区域的主体,代表着新时期国家“乡村振兴战略”实施的重点区域之一,其发展成败关系着国家新时期乡村发展事业。因此,本文从系统论视角,将城镇体系与乡村体系作为一个整体,探讨传统农区城乡体系空间结构演变及形成机制的一般规律,为新时期中国城乡体系的空间重构与乡村振兴提供理论和政策参考。

2 案例区概况、数据来源与研究方法 2.1 案例区概况周口市位于河南省豫东平原,地处黄淮平原腹地。全区现辖1区1市8县,76个乡,94个建制镇,34个办事处,总人口1141万人。2016年,周口市人均国民生产总值23728元,城镇化率为39.6%,城镇居民人均可支配收入21019元,农民人均纯收入8576元。

选择周口市作为传统农区的典型代表,主要基于以下考虑:作为传统农区的典型代表周口市处于工业化初期阶段,工业结构以涉农加工业为主导,部分乡村地域工业生产总值占全村GDP的比重超过60%,形成了一条先工业化再市场化的道路;周口市又是全国重要商品粮生产基地,农业基础雄厚,近些年周口市积极探索新型农业生产模式,形成了委托代种、承租返包、股份合作和土地银行等多种土地经营流转模式。专业大户、家庭农场、农民合作社、农业合作社等新型农业经营主体不断涌现。与此同时,周口市城镇化现象突出,常年务工人员高达300万人,约占全县人口的26.3%,部分乡村地域由于乡村人口的外迁形成了“空心村”,乡村地域亟需整合与调整,为此周口市积极探索新的乡村居住模式——新型社区,形成乡村发展过程中的“周口现象”。因此,周口市发展不仅是传统农区工业化、农业现代化和城镇化的重要反映,同时还是国家新时期“乡村振兴战略”政策侧重区域,代表了新时期中国城乡剧烈变动的一个重要缩影。

2.2 数据来源与处理本文城乡体系主要包括周口市域县城、镇和乡村。城乡斑块数据来源于以下两个方面:①1973年斑块数据来源于1973年1:5万地形图提取;②1990、2000和2015年斑块数据来源于USGS的TM影像,为确保数据精确度,TM影像全部经过目视解译。通过对照非遥感信息,结合野外实地调查与GPS测量,计算Kappa系数为0.9176,提取精度符合研究需要。1973年交通网络图来源于1973年1:5万的地形图;1990年交通网络图来源于1989年土地利用现状图;2000年交通网络图来源于2001年河南省交通地图;2015年交通网络来源于周口市2014年土地变更调查数据库。交通网络数据根据国家《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)将周口市交通道路分为高速公路、一级公路、二级公路和三级公路等。其他相关社会经济统计数据来源于《周口市统计年鉴》和《河南省统计年鉴》。

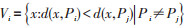

2.3 研究方法(1)Voronoi图

Voronoi图是一种空间分割方法,城市地理学常用来划分研究区内的服务范围和界定经济客体的空间影响范围等。本文为分析周口市城乡空间结构,采用Voronoi图剖析周口市城乡空间结构。其基本原理如下:

设空间上有一离散点集P =(P1, P2, P3, ∙∙∙, Pn),其中任意2点互不重叠,且任意4点不共圆,P中任意2点Pi和Pj之间的欧式距离为d(Pi, Pj),则任意点Pi对应的Voronoi多边形定义为[15]:

|

(1) |

由Vi(1 ≤ i ≤ n)构成的图形即为点集P的Voronoi图。Voronoi图可以看作点集P中每个点的生长核,以相同的速度向外扩张,直到彼此遇到为止而在平面上形成的图形。

(2)扩张指数

扩张指数可用来反映城乡建设用地的扩张变化情况,一般采用单一的土地利用动态模型表示,其计算公式为[16]:

|

(2) |

式(2)中,K为城乡建设面积扩张指数,Ua和Ub分别为研究期末和期初城乡建设用地的规模,T为研究时段。当T值为年时,K为研究区域内城乡建设用地面积年均变化。

3 城乡体系空间结构演化本研究采用Voronoi图和空间扩张指数剖析周口市城乡的空间结构,结合研究区内经济、社会、文化和自然等因素分析将周口市城乡体系空间结构演变划分为均衡式空间结构、点轴式空间结构、中心外围结构和圈层式空间结构,具体分析如下:

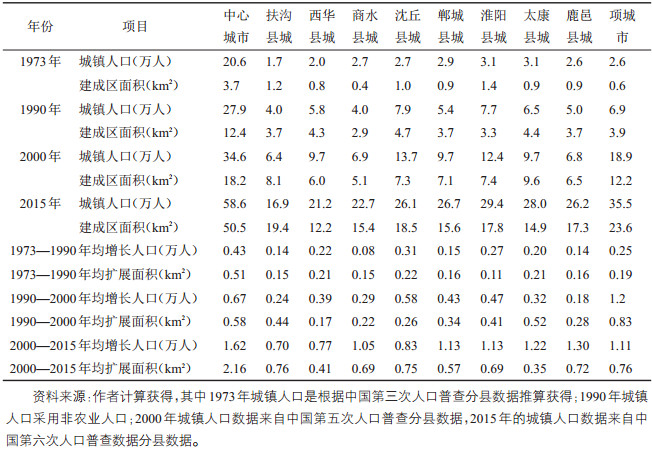

3.1 均衡式空间结构1973年,周口市的城市主要集中在“三纵三横”的县道上,城镇空间结构呈现“3—3—3”均衡发展的“田”字结构。周口市除中心城区人口与建成区面积较大外,其他城市人口和建成区面积基本相差不大(表 1),周口市城镇体系整体上处于低水平的均衡状态。

| 表 1 周口市城市人口增长及建成区面积扩张指数 Tab.1 Urban Population Growth and Expansion Intensity Index of Built-up Area in Zhoukou |

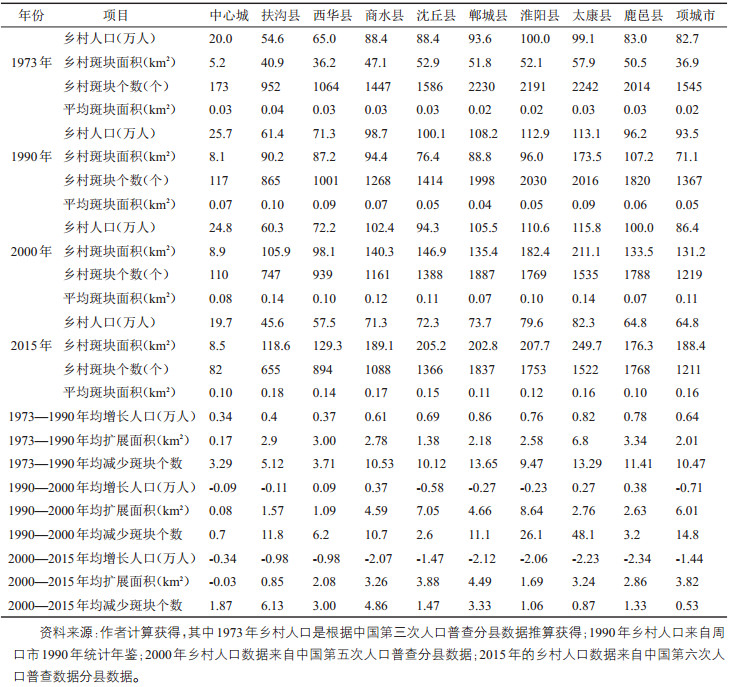

1973年,周口市的乡村体系呈散布状态,分布相对较均衡。此阶段,乡村生产力水平较低,社会和生活封闭性较明显,乡村体系基本上属于散布的均衡状态。虽然各县域内的乡村数量不等,但其平均斑块面积基本上一致,斑块面积相对较小,均处于0.02—0.04 km2之间(表 2);1970年,乡村人均纯收入约为75元左右,乡村发展表现出低水平的均衡状态。

| 表 2 周口市乡村人口增长及斑块面积扩张指数 Tab.2 Rural Population Growth and Expansion Intensity Index of Rural in Zhoukou |

1990年,周口市城乡体系呈现典型的点轴式空间结构。1973—1990年周口市通过交通线路的修建对沿线的聚落作用增强,激活了交通沿线聚落点,加速了各种资源要素流动,部分交通沿线形成新的小城镇。1973年周口市仅有4个小城镇,而随着周口市交通线路的建设,交通沿线节点形成小城镇带,至1990年周口市小城镇的个数达到67个。新城镇是原来城镇体系突变的结果,并与乡村道路相连,形成新的点轴系统。

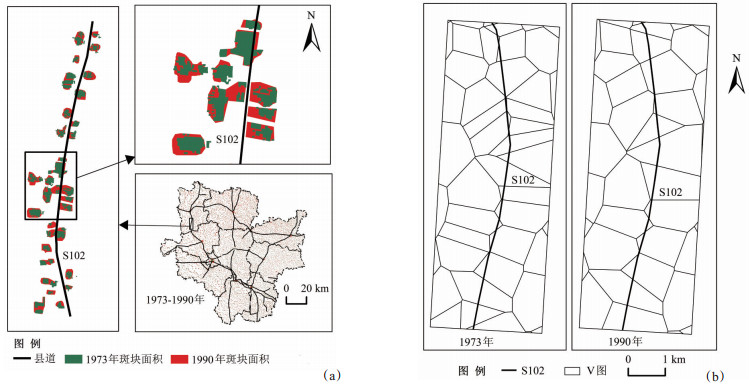

1990年,乡村体系作为点轴系统中的一部分,其发展受城镇影响。一方面,城镇在开发周边区域的同时也为乡村输送了其发展所必需的资源要素,促进乡村发展。如沿S102交通线的部分乡村规模和Voronoi空间结构变大且向交通线发展(图 1a & b)。1973—1990年周口市乡村人口和斑块面积均得到较大的发展,人口年均增长均在0.3万人以上,斑块面积年均扩张2.0 km2以上(表 2)。另一方面,乡村为城镇发展提供资源要素,客观上释放了乡村所蕴藏的经济增长潜力,增加了乡村居民收入。在此期间农民人均纯收入从1970年的75元增加到1990年的514元,增加了6.9倍。

|

图 1 周口市乡村扩张及V图(1973—1990) Fig.1 Intensity of Rural Settlement Expansion and Voronoi Map of Zhoukou (1973—1990) |

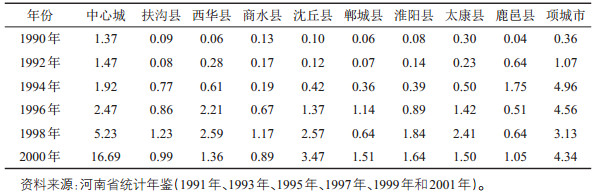

2000年,周口市城镇体系发展呈现中心—外围结构。中心城市开始极化,中心城市、项城市、淮阳县和沈丘县城市人口和建成区面积增加较为显著(表style="class:table_top_border"),呈现出1—3—5的雁形阵结构。中心城市的投资机会较多,投资收益水平高于其他区域,造成其他区域有限的资金流入中心城市。如1990—2000年中心城市、项城市、淮阳县和沈丘县固定资产完成额每年保持递增的趋势,其中心性逐渐凸显(表 3)。由于中心城市经济增长对劳动力需求上升,周口市城镇人口由1990年的68万人增加到2000年的103万人。大量乡村人口,特别是技术性劳动力向城镇转移,使中心城市在竞争中处于有利的地位。

| 表 3 1990—2000年周口市各县固定资产投资完成额(亿元) Tab.3 Investment Completion of Fixed Assets in Each County Zhoukou(1990—2000) |

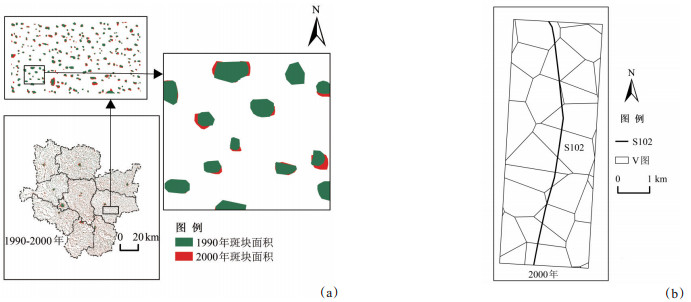

2000年,周口市乡村体系由点轴系统中的点或轴线逐渐演变为区域发展中的外围。乡村斑块面积虽然在持续增加,但其扩张指数明显低于上阶段的扩张指数(图 2a,表 2),乡村Voronoi图变化相对不大(图 2b)。此阶段,由于城市对乡村的极化效应,乡村人口下降(表 2),城乡收入差距拉大,2000年周口市的城乡收入之差是1990年城乡收入之差的5.3倍。在投资方面,由于投资主要倾向于中心城镇,乡村地区投资虽然总体投资额在增加(表 4),但由于乡村聚落数量众多,导致其投资平均额度较少,对乡村的发展作用并不十分明显。

|

图 2 周口市乡村扩张及V图(1990—2000) Fig.2 Intensity of Rural Settlement Expansion and Voronoi Map of Zhoukou (1990—2000) |

| 表 4 1995—2000年周口市城镇与乡村地区投资额 Tab.4 Investment of Urban and Rural Areas in Zhoukou (1995—2000) |

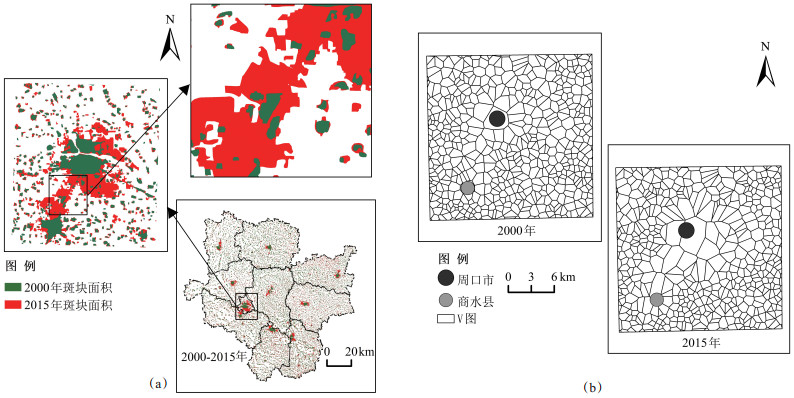

2015年,周口市城镇体系发展按照一核两带,圈层结构发展。①一核是周(口)商(水)复合中心城市。由于周口市中心城区较小,其有限的面积限制中心城区发展,周口市提出并实施周商一体化战略,使周商成为一个核心层,发挥较强的辐射带动作用。周商城市人口和城市建设用地面积明显快于上一期(表 1),与同一期的其他县城相比,这种变化依然比较显著,尤其是中心城市的变化最为显著(图 3a)。②“两带”是以周(口)项(城)淮(阳)经济隆起带和鹿(邑)郸(城)沈(丘)沿边开放经济带。周项淮经济隆起带的城市人口和建设用地面积扩展也较为明显,鹿郸沈沿边开放经济带的城市人口和城市建设面积扩展相对显著(表 1)。③圈层结构是以周商为核心层圈层;项城市、淮阳县、西华县与周商复合中心形成紧密的联系层;郸城、鹿邑、扶沟等五县城构成区域发展的外围层;核心层与联系层紧密联系,同时又辐射外围层。

|

图 3 周口市乡村聚落扩张及V图(2000—2015) Fig.3 Intensity of Rural Settlement Expansion and Voronoi Map of Zhoukou(2000—2015) |

2015年,周口市的乡村斑块面积扩张达到最低水平,乡村人口和乡村斑块个数持续减少(表 2);以中心城市和商水县城之间的乡村为例,其乡村扩张指数和Voronoi图变化最剧烈(图 3a & b),城镇化不断侵蚀周边的乡村,使周商大道周边的乡村消失的几近殆尽。随着城镇化和工业化进程的加快,城镇吸纳就业能力不断增强,乡村劳动力不断向城镇转移,周口市城镇化率由2000年的12.98%,增加到2016年的39.5%,平均每年增加1.7%,大量乡村人口向城镇转移,促进了城乡经济的协调发展。周口市的乡村居民人均纯收入由2000年的1915元,增加到2016年的9279元,平均每年增长5%。

4 城乡体系空间结构演变机制周口市城乡体系的空间结构演变过程与趋势受多种因素的影响与制约,但各种因素的作用程度因区域差异而不同。根据周口市城乡体系的空间结构演变的分析,发现其演变机制主要包括以下几种方式。

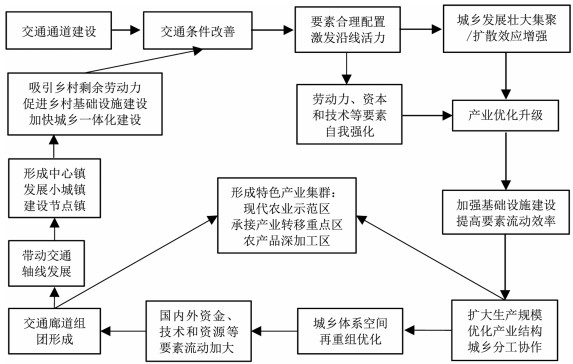

4.1 交通导向机制交通通道建设,将完善周口市交通条件,激发交通沿线生产要素活力,促进生产要素合理配置,增强聚落吸引辐射力,带动区域产业优化升级,扩大区域生产规模,优化城乡产业的分工与协助,重组城乡体系的空间结构,形成交通廊道组团,带动交通轴线发展,建立节点城镇,吸引乡村剩余劳动力,使城乡体系整体经济实力增强,形成并进入良性循环状态,最终推动周口市城乡体系空间结构不断优化(图 4)。从周口市1973—2015年城乡体系空间结构演变发现,从最初3—3—3的均衡式,到点—轴式,再到1—3—5的雁形阵式和圈层发展,每个发展阶段均与交通通道建设有关。交通通道的建立,完善了周口市交通条件,激活了交通沿线生产要素活力,促进周口市城乡发展壮大,带动整个区域发展。尤其是近些年,交通廊道规划建设,升级改造漯阜铁路,开通沙河航道,建设周口─漯河城际铁路;建设郑州─周口─合肥客运专线,周口─驻马店─南阳高速公路,周口─商丘城际铁路,周口─驻马店─南阳铁路,交通廊道的建设在一定程度上强化了中心城市的核心地位,使中心城市的交通枢纽地位增强,极化效应凸显[17]。同时,交通廊道建设加深县级中心和重要节点城镇的资源要素流动,吸引乡村剩余劳动力,促进乡村基础设施建设,加快乡村振兴战略的实施,提升其区域竞争力。

|

图 4 交通通道建设与城乡体系空间结构优化 Fig.4 Construction of Traffic Channel and Optimization of Settlement Space Structure |

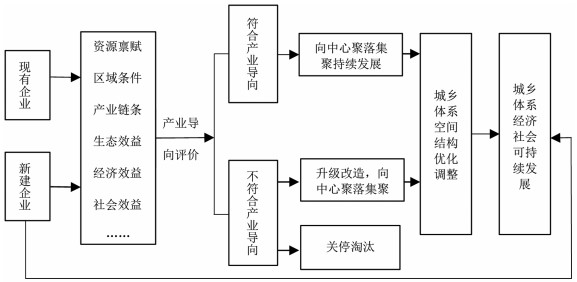

周口市作为传统农区的典型代表,其在实施产业空间重组过程中,应首先对现有企业进行产业导向评价。即在特色产业集群发展中,坚持资源禀赋、区域条件、产业链条、生态、经济和社会效益,形成现代农业示范区、农产品精深加工区和承接产业转移重点区等特色产业集群。通过龙头企业带动,形成“龙头企业+专业合作社+基地+农户”新型经营模式,城乡聚落利用不同资源禀赋和区位条件,实行错位布局、协调配合,整合城乡各类生产要素,使符合产业导向的企业向中心城市集聚;不符合产业导向的企业关停淘汰,或升级改造后向中心城市集聚。通过特色产业集群发展带动农民增收,推动城乡共同富裕,促进乡村人口向中心聚落转移,调整优化城乡体系的空间结构,最终实现城乡体系经济社会可持续发展(图 5)。周口市加快特色产业集群的建设,截止到2016年年底实现11个省级特色产业集群,以项城市、商水、淮阳县城作为中心城区的重要组团,推动周商、周淮一体化,积极发展周项特色产业集群,特色产业集群建成面积109 km2,累积完成投资1193亿元,实现销售收入1973亿元,实现利税84亿元,着力形成纺织服装产业、农副产品加工为特色的产业集群,转移乡村人口就业57万余人。城乡功能上,中心城市将以商贸物流业、旅游服务业、文化产业、高新技术产业和农副产品加工业为主,将会形成豫东南地区中心城市;二级城市将来主要以医药工业、化工造纸业、旅游服务业、农副产品加工业等;三级城市分别为食品轻工业、纺织服务业、农副产品加工业等,四级城镇主要以乡村服务业和农副产品加工业为主,五级城镇主要以乡村服务业为主,乡村则主要以特色农业生产为主。

|

图 5 特色产业集群与城乡体系空间结构优化 Fig.5 The Characteristic Industrial Cluster and the Optimization of the settlement Space Structure |

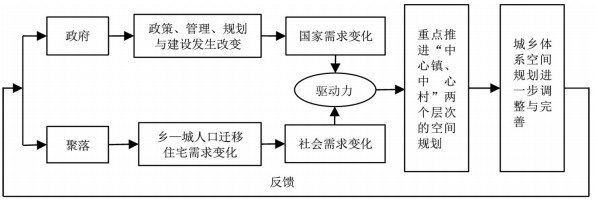

政府作用机制是政府通过政策调整、管理服务、规划设计和基础设施建设等手段[18],使国家需求变化与城乡人口迁移和住宅需求变化等社会需求相结合,形成驱动力,在国家城镇化战略和乡村振兴战略的实施下,重点推进“中心镇”和“中心村”两个空间层次,完善“中心城市—中小城市—中心镇—一般镇—中心村—基层村”的空间结构(图 6)。周口市首先推行示范村镇建设。城市新区、产业集聚区和中心城市近郊区的村庄,按照城市规划和建设标准,率先实现城乡一体化;中心城市近郊村和城市开发同步推进;产业基础好的移民新村、迁村并点的中心村、规模较大的村庄,建成社区示范村;不宜居住的村庄以及弱小村、偏远村,实施整村搬迁,建设集中居住区;其他村庄要按照统筹城乡发展的要求,逐步提高基础设施和公共服务设施水平,加强村容村貌整治,不断改善居住环境。其次,周口市在基础设施条件较好、具有一定产业和人口规模的中心镇,发展成小城市,将在重要城镇节点建立县域副中心,如鹿邑县的玄武镇、项城市秣陵镇、淮阳县四通镇、商水县谭庄镇、西华县逍遥镇和沈丘县老城等在不远的将来将会建立县域副中心,进一步形成辐射乡村地区城镇节点。最后,建设10个示范性乡镇,进一步带动周边乡村发展。小城镇是乡村地区城镇化的重点区域,其不仅在吸引乡村剩余劳动力方面具有重要作用,其在促进乡村基础设施建设,加快城乡一体化进程,缩小城乡差异方面也具有重要作用。

|

图 6 政府推动机制与城乡体系空间结构优化 Fig.6 Government Promotion Mechanism and the Optimization of Settlement Space Structure |

城镇化是中国社会经济发展的必然趋势,当前中国几千年来形成的传统聚落空间结构面临着转型与重构。在城镇化过程中,中国城乡体系的空间结构演变是当前地理学重点关注的问题。本文以传统农区周口市城乡体系的空间结构为研究对象,利用城乡斑块面积和相关社会经济指标的变化,探讨了城乡体系的空间结构演变规律与作用机制,研究对促进城乡体系良性演变、城乡关系和谐发展、乡村振兴战略实施等具有重要借鉴意义。研究发现:

(1)传统农区周口市城乡体系的空间结构演变经历了低端均衡结构(1973年)—点轴结构(1990年)—中心外围结构(2000年)—圈层结构(2015年)的演变,不同结构下的城乡体系空间结构、城乡关系均有所差异。低端均衡结构下,城镇主要集中在“三纵三横”的县道上,城镇空间结构呈现“3—3—3”均衡发展的“田”字结构,而乡村体系呈散布状态;点轴结构下,城市人口和建成区面积扩张指数增大,逐渐成为区域的增长极,乡村体系作为点轴系统的一部分,发展受到城镇的影响;中心外围结构下,中心城市开始极化,并呈现出1—3—5的雁形阵结构,乡村逐渐演变成为区域发展中的外围;圈层结构下,城乡体系呈现出一核两带、圈层结构发展,城乡处于相对良好的互动发展阶段。这四种结构依次影响周口市城乡体系的空间结构,每种结构对城乡要素流动的方向和作用各不相同,从而使城乡体系的空间结构各不相同。

(2)周口市城乡体系空间结构的演变受多重因素的共同影响。交通导向机制是影响城乡体系空间结构演变的早期主导因素,促进城镇空间结构不断拓展,并带动乡村空间结构不断更迭;特色产业是影响城乡体系空间结构演变的新机制,助推城乡体系空间结构进一步完善;政府作用机制有效地引导城乡体系的空间拓展方向,推动城乡空间格局结构性地演变。

传统农区与发达区域的城乡体系空间结构的演变不同。发达区域空间结构多呈现“多中心+网络”的综合演变趋势,且影响因素向物质流、信息流等流动空间转变。而传统农区城乡体系的空间结构主要呈现“中心外围”或“圈层模式”这种发达区域早期的发展模式,传统农区城乡体系的空间结构演变主要取决于交通、产业和政府作用机制这些传统要素。这与当前传统农区所处的发展阶段不无关系,传统农区多处于工业化初期阶段,工业多以传统涉农加工产业为主,区内缺乏高加工度的制造业,区域带动能力不足,影响边缘聚落发展,致使区域发展陷入“低水平的发展”怪圈。当前,传统农区多数处于城镇化和工业化的初期阶段,其发展亟需以城镇化和工业化带动经济发展,在相当长的一段时期内,传统农区城乡体系的空间结构将具有一定的历史延续性,其作用机制仍将以政府作用机制引导下,沿交通轴线发展和产业推动发展。

因此,正确认识城镇化过程中城乡体系的空间结构及其在区域发展中所处的阶段,同时认清城乡体系空间结构的作用机制,可为区域城乡发展提供科学依据,适时采取相应的发展措施。目前,周口市城乡体系的空间结构为中心极化的圈层结构。在未来发展中,应在政府作用机制下,以交通通道建设所形成的“廊道效应”和特色产业所形成的“比较优势”为核心,构建周口市域城乡体系,不断优化周口市城乡体系的空间结构,逐渐使其趋于合理,最终使周口市城乡体系形成大小不同,功能有别的新型聚落体系。

致谢: 感谢广东工业大学赵亚博博士和河南财经政法大学樊新生教授、史焱文博士在论文修改过程中给予的有益建议。| [1] |

朱纪广.黄淮海平原城乡聚落等级体系及其空间结构演变研究——以河南省周口市为例[D].开封: 河南大学, 2015: 75. [Zhu Jiguang. The Evolution of the Hierarchical System and Space Structure of Urban and Rural Settlements in Huanghuaihai Plain: A Case of Zhoukou in Henan Province[D]. Kaifeng: Henan University, 2015: 75.]

|

| [2] |

Perroux F. The pole of development's new place in a general theory of economic activity[C]//Higgins B, Savoie D (eds.). Regional Economic Development Essays in Honour of Francois Perroux, London: Routledge, 2018: 48-76.

|

| [3] |

陆大道. 论区域的最佳结构与最佳发展——提出"点-轴系统"和"T"型结构以来的回顾与再分析[J]. 地理学报, 2001, 56(2): 127-135. [Lu Dadao. An analysis of spatial structure and optimal regional development[J]. Acta Geographical Sinica, 2001, 56(2): 127-135. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2001.02.001] |

| [4] |

陆玉麒, 董平. 区域空间结构模式的发生学解释——区域双核结构模式理论地位的判别[J]. 地理科学, 2011, 29(9): 1035-1042. [Lu Yuqi, Dong Ping. Genesis explanation of regional spatial structure model:Theoretical status of dual-nuclei structure model[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 29(9): 1035-1042.] |

| [5] |

覃成林, 贾善铭, 杨霞, 等. 多极网络发展空间格局——中国区域经济2020[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016. [Qin Chenglin, Jia Shanming, Yang Xia, et al. Multipolar Network Development Spatial Pattern:China's Regional Economy 2020[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2016.]

|

| [6] |

杨丽花, 刘娜, 白翠玲. 京津冀雄旅游经济空间结构研究[J]. 地理科学, 2018, 38(3): 394-401. [Yang Lihua, Liu Na, Bai Cuiling. The spatial structure of the tourism economy in Beijing-Tianjin-Hebei-Xiongan Region[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(3): 394-401.] |

| [7] |

张庭伟. 1990年代中国城市空间结构的变化及其动力机制[J]. 城市规划, 2001, 25(7): 7-14. [Zhang Tingwei. The urban restructuring of Chinese cities in 1990s and its dynamic mechanism[J]. City Planning Review, 2001, 25(7): 7-14. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2001.07.002] |

| [8] |

宋晓英, 李仁杰, 傅学庆, 等. 基于GIS的蔚县乡村聚落空间格局演化与驱动机制分析[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 79-84. [Song Xiaoying, Li Renjie, Fu Xueqing, et al. The spatial pattern evolution and driving mechanism analysis of Yuxian rural settlements based on GIS[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 79-84. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.03.038] |

| [9] |

李阳兵, 刘亚香, 罗光杰. 贵州中部峰丛洼地区乡村聚落演化多元路径研究——以普定后寨河聚落为例[J]. 自然资源学报, 2018, 33(1): 99-113. [Li Yangbing, Liu Yaxiang, Luo Guangjie. The multiple paths of the rural settlement evolution in the Peakcluster-depression area of central Guizhou province:A case study in Houzhaihe, Puding county[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(1): 99-113.] |

| [10] |

范少言. 乡村聚落空间结构的演变机制[J]. 西北大学学报:自然科学版, 1994, 24(4): 295-298, 304. [Fan Shaoyan. The evolution mechanism & study contents on the spatial structure about rural settlement[J]. Journal of Northwest University(Natural Science Edition), 1994, 24(4): 295-298, 304.] |

| [11] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼, 等. 中国村庄空间分布特征及空间优化重组解析[J]. 地理科学, 2016, 36(2): 170-179. [Yang Ren, Liu Yansui, Long Hualou, et al. Spatial distribution characteristics and optimized reconstructing analysis of rural settlement in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(2): 170-179.] |

| [12] |

娄帆, 李小建, 陈晓燕. 平原和山区县域聚落空间演变对比分析——以河南省延津县和宝丰县为例[J]. 经济地理, 2017, 37(4): 158-166. [Lou Fan, Li Xiaojian, Chen Xiaoyan. Comparison on spatial evolution of rural settlements between the flat and the mountainous areas:Evidence from Yanjin county and Baofeng county, Henan province[J]. Economic Geography, 2017, 37(4): 158-166.] |

| [13] |

陈诚, 金志丰. 经济发达地区乡村聚落用地模式演变——以无锡市惠山区为例[J]. 地理研究, 2015, 34(11): 2155-2164. [Chen Cheng, Jin Zhifeng. Spatio-temporal change of landuse pattern of rural settlements in developed area:A case study of Huishan distirict inWuxi city[J]. Geographical Research, 2015, 34(11): 2155-2164.] |

| [14] |

郭旭, 赵琪龙, 李广斌. 农村土地产权制度变迁与乡村空间转型——以苏南为例[J]. 城市规划, 2015, 39(8): 75-79. [Guo Xu, Zhao Qilong, Li Guangbin. Changes of rural land property system and transformation of rural space:A case study of Southern Jiangsu province[J]. City Planning Review, 2015, 39(8): 75-79.] |

| [15] |

范强, 张何欣, 李永化, 等. 基于空间相互作用模型的县域城镇体系结构定量化研究——以科尔沁左翼中旗为例[J]. 地理科学, 2014, 34(5): 601-607. [Fan Qiang, Zhang Hexin, Li Yonghua, et al. Quantitative analysis and urban system planning of County Area based on spatial-interaction model:A case in Horqin Left Middle Banner, Inner Mongolia[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(5): 601-607.] |

| [16] |

王鹏, 王亚娟, 刘小鹏, 等. 干旱区生态移民土地利用景观格局变化分析——以宁夏红寺堡区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(12): 69-74. [Wang Peng, Wang Yajuan, Liu Xiaopeng, et al. Change of land use landscape pattern in ecological resettlement area in central Ningxia[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018, 32(12): 69-74.] |

| [17] |

郭荣朝, 宋双华, 夏保林, 等. 周口市域城镇空间结构优化研究[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1347-1353. [Guo Rongchao, Song Shuanghua, Xia Baolin, et al. Urban spatial structure optimization of Zhoukou city[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(11): 1347-1353.] |

| [18] |

郭晓东, 马利邦, 张启媛. 基于GIS的秦安县乡村聚落空间演变特征及其驱动机制研究[J]. 经济地理, 2012, 32(7): 56-62. [Guo Xiaodong, Ma Libang, Zhang Qiyuan. A GIS-based research on the spatial evolution characteristics and driving mechanism of the rural settlements in Qin'an county[J]. Economic Geography, 2012, 32(7): 56-62.] |