2. 淮阴工学院 建筑工程学院, 淮安 223001

2. College of Architecture and Engineering, Huaiyin Institute of Technology, Huai'an 223001, China

2004年Coe等经济地理学家在批判全球商品链(GCC)和全球价值链(GVC)基础上构建了全球生产网络(GPN)分析框架,并将其定义为公司和机构支配下,通过公司之间职能或者业务联系,构建的基于商品和服务的生产和配置的全球组织模式[1]。本质上说,全球生产网络是“关系”的框架,可以用这个概念将全球化经济概括为根植在特定地方的错综复杂的生产/服务关系网络和相互连接的经济过程网络。这个涉及多空间尺度多样化行为者互动关系的分析框架尝试揭开各种类型经济活动之间的复杂网络[2-4]。特别值得一提的是GPN分析框架将区域发展的研究由全球经济的宏观思考,拉回到对城市和区域的关注,并提出了GPNs与区域发展战略耦合分析框架[5]。这个分析框架认为战略耦合(strategic coupling)即是GPNs中多空间尺度多样化行为者之间的互动过程,是区域实现价值产生、价值提升和价值保持的原因[6]。

GPN理论框架曾引起经济地理学研究者的广泛关注。从理论上而言,GPNs与区域策略耦合的分析框架相对于新区域主义和全球商品(价值链)的分析框架而言,有其优越性[7]。一是重视“演化”的意义。区域发展被认为是动态的,区域资产的演化尽管存在路径依赖,但是区域与全球生产网络的连接会打破区域“锁定”,从而让欠发达区域看到曙光。二是通过对交互作用互补性和协同性的分析,有助于理解为什么具有相似内生增长因素的区域,有的能够获得发展的动力,而有些则失去发展机会的关键机制,对于全球化背景下区域发展差异问题给予了解释。

但学者对GPN理论框架也产生了很多质疑之声[8]。Sunley[9]认为GPN最大的问题是缺少精确性和问题导向性。他批评GPN研究框架包罗万象,分析的边界不清楚,也很难看到明确的对区域发展动力机制的解释。分析框架太过松散,好像什么都解释了,又好像什么都没解释。如果复杂的网络持续变化,这个框架就很难构建一个模型解释世界是如何变化的。Sunley进一步指出GPN研究框架过度强调了微观尺度过程,除了对企业之间的关系采用网络分析的方法外,多采用定性案例分析法。非企业行为者的互动关系很难量化,因此存在微观尺度的分析盲区。从理论应用层面看,政策制定者更多关注全球价值链的概念,世界银行报告和联合国贸易和发展大会上都使用过GVC概念,而GPN因为政策上启示意义不明确,仍旧停留在学术研究层面。GPN支持者认为需要将案例分析和定量分析结合起来,提高GPN理论框架的解释能力。在此背景下,Coe和Yeung[10, 11]尝试完善GPN理论框架,提出GPN 2.0分析框架。GPN 2.0理论框架是否可以更清晰解释全球化的区域发展问题?除了基于案例的定性分析之外,是否利于开展量化分析?基于GPN 2.0分析框架的实证研究对区域发展是否有明确指导意义?该分析框架是否存在待完善的地方?

本文选取江苏省作为案例区域,选择韩资汽车行业企业为例开展研究。主要基于如下思考:一是江苏省长期存在明显的区域发展差异,而外资经济发展被认为是造成区域不均衡发展的重要原因。二是苏北属于江苏省欠发达地区,苏北的盐城是韩资汽车行业企业集聚高地;苏南属于江苏省发达区域,苏州和无锡是韩资汽车行业企业在江苏的另一集聚高地。因此,案例选取利于开展苏北和苏南区域间比较研究,研究的结果对于差异化区域发展战略思考具有启示意义。论文第一部分是理论综述,为开展实证研究提供必要的理论框架。第二部分分析江苏省韩国投资汽车行业企业价值捕获轨迹。第三部分在对比分析苏北和苏南企业价值捕获轨迹基础上,探索GPNs与区域经济发展战略耦合模式的区域差异。最后是结论和区域发展建议。

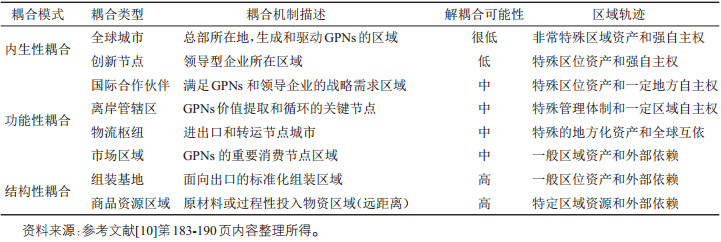

2 理论综述 2.1 GPNs与区域经济的动态战略耦合对于GPN学派而言,GPNs中的企业与区域经济之间的“战略耦合”是区域发展的动因[3]。但在动用“战略耦合”对区域经济发展机制的解释方面,GPN 2.0和GPN 1.0存在差异。GPN 1.0认为实现战略耦合就会产生、提升和捕获价值,带来区域经济发展积极产出。而GPN 2.0认为GPNs和区域经济战略耦合的过程可能会带来积极的,也可能是消极的经济影响;战略耦合不是静态平衡的概念,耦合的过程也不是自动就成功的。战略耦合会经历耦合(coupling)、解耦合(decoupling)和再耦合(recoupling)的过程[12]。在战略耦合的动态变化过程中,战略耦合的模式和类型会发生变化,这些变化才是决定区域发展前景的动因。Coe和Yeung[10]在他们的著作《全球化生产网络——相互联系世界中的区域发展理论》中将战略耦合模式分为三个水平层次:内生耦合、功能性耦合和结构性耦合;同时结合世界经济发展的实际,又将三种战略耦合的模式划分为8种类型(见表 1)。内生性耦合是由内及外的,区域行为者伸展到本区域之外建立全球生产网络推动区域经济发展,带来巨大的价值捕获和自主权;功能性耦合是指区域行为者积极满足全球生产网络的广泛需求,同时存在由内及外和由外及内的发展模式,区域在一定程度上具有自主权和价值捕获;结构性耦合则是由外及内的,是全球生产网络中区域外部行为者与区域建立联系,区域发展对投资企业具有依赖性。

| 表 1 动态战略耦合的模式和类型 Tab.1 Key Types and Modes of Regional Strategic Coupling with GPNs |

从表 1可知,从结构耦合到功能耦合到内生耦合,解耦合的可能性由大到小变化,而区域资产可替代性和自主权也由小到大相应变化。可见,耦合过程的机制是区域资产优势与GPNs中主要领导企业的权力对比关系或者说是全球与区域权力博弈的结果。因此,三种耦合的模式存在等级差异。不同区域由于区域资产优势存在差异,因此存在不同耦合模式和类型。区域资产优势不断加强,必然导致GPNs中主要领导企业与区域权力关系失衡,进而导致解耦合的产生。因此,区域发展产出结果不是实现战略耦合的必然结果。相反,落后地区必须打破低水平的战略耦合,实现高水平战略耦合关系,才可能带来积极的区域经济发展。战略耦合不断变化的模式,提醒政策制定者和参与者没有通用的灵丹妙药和包罗一切的政策工具,必须采取动态的观点看待区域发展,选择更适合的区域发展模式[13]。为防止区域被锁定在价值链的低端,区域行为者应该不断寻求新的机遇实现区域产业升级,为实现更高水平价值捕获做好准备。

一批学者关注了GPN 2.0的动态战略耦合理论框架和战略耦合类型的划分。Yeung采用GPN 2.0理论框架分析韩国、台湾和新加坡具有代表性的新兴产业门类发展状况,检视了东亚经济发展和“政府—企业”关系所发生的深刻变化[14]。Grunsven L V & Hutchinson F E[15]采用耦合—解耦合—再耦合的分析框架详细解释了马来西亚柔佛电子产业发展轨迹的不稳定性。Cinta S-I & Salvador A C[16]将GPN2.0中“战略耦合”和“升级”概念用于解释跨地方网络对于提高地方公司创新能力方面的重要作用,他们将战略耦合过程分为合作—斡旋—自利—捕获,同时分析了跨地方网络对旅游目的地演化路径的塑造过程。贺灿飞[17]采用耦合—脱嵌—再耦合框架分析了东部地区与全球生产网络的耦合特征,并为全球化背景下的东部区域实现再发展提出了政策建议。刘逸[18]分析了经济地理学中战略耦合研究的脉络和存在问题,借鉴传统经济地理学研究,提出用经济活动的空间黏性和区位优势两个变量重构战略耦合的分析框架。动态战略耦合的思考在解释全球化背景下区域经济发展的动态方面有一定理论上的优势。

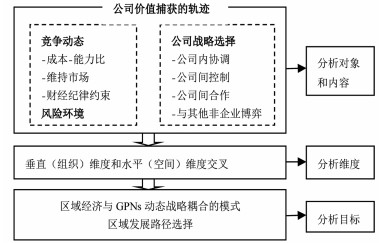

2.2 GPN 2.0的战略耦合分析框架既然GPN 2.0分析框架认为“打破低水平耦合关系,实现高水平战略耦合”才会带来区域发展的积极产出。那么,在实证分析层面,如何开展分析才有助于把握当前战略耦合的模式?GPN 2.0分析框架与GPN 1.0相比有了较大改变(如图 1)。GPN 2.0理论框架认为区域经济发展即在地的经济发展过程,也就是全球生产网络的地域性(Territoriality of GPN)。全球生产网络的地域性表现为全球生产网络联系的空间组织和区域空间发展产出,主要沿着两个维度展开:垂直维度和水平维度。垂直维度是全球生产网络的组织维度,全球—地方的连接;水平维度即空间维度,是全球—地方连接体的“落地(touch-down)”,也就是地域嵌入(territorial embeddedness)。GPN 2.0强调水平和垂直驱动力交叉影响是GPN和区域经济发展的战略耦合过程的动力机制。

|

图 1 GPN 2.0的动态战略耦合分析框架 Fig.1 The Analysis Framework of Dynamic Strategic Coupling in GPN 2.0 |

因此,在分析区域经济发展时,GPN 2.0既需要考虑网络关系,也需要考虑空间关系。分析的对象由GPN 1.0的“多空间尺度(全球、区域、国家、地方)多元化主体(企业、国家和地方政府、国际组织、邻里)互动关系”,转变为“公司价值捕获的轨迹”。应对不同竞争动态,即优化成本—能力比(管理公司资源以优化资本回报)、维持市场发展(根据市场需求找准公司市场定位)、遵守财经纪律约束(平衡投资者和股东融资渠道),以及环境风险(风险管理和规避),公司做出不同的战略选择(企业内协调、企业间控制、企业间合作和与非企业行为者间的博弈),即企业价值捕获的轨迹[19]。企业价值捕获的轨迹暗示了区域经济与GPNs动态战略耦合的方式,并直接影响区域经济发展的空间产出。GPN 2.0的动态战略耦合分析框架如图 1。可见,GPN 2.0分析框架改善了GPN 1.0分析框架过度松散和宽泛的不足,分析对象更加明确。

从现有文献看,已有学者关注企业价值捕获的轨迹研究,如杨春[20]采用企业为主导的分析方法分析台资跨境生产网络在中国大陆的空间重组格局和动力机制。Coe N M & Lee Y S [21]采用“地域嵌入”和“战略本土化”概念分析了三星—特易购(Samsung-Tesco)进入韩国市场后的战略动态,他们强调外资企业的本地化战略是随着时间推移和相关东道国市场不断变化的竞争条件而演变的一系列动态过程。另外,一些学者通过供给关系研究,考察外资企业在中国东部发达城市的“地方嵌入(local embeddedness)”和网络连接的空间动态,认为外资企业所有权、投资地市场动态、外资研发导向、企业自主权,以及外资与地方企业的技术关联度等因素会对外资企业本地化战略选择产生影响,进而影响区域经济发展[22-28]。尽管这些研究成果并未明确采用GPN 2.0的“企业价值捕获的轨迹”概念,但在分析内容上具有相似性。这些研究成果对本文量化分析方法的选择有启示意义。

3 江苏省韩资汽车行业企业价值捕获轨迹的分析 3.1 研究方法选择和数据来源本文认为从水平(空间)和垂直(组织)两个交叉维度分析外资企业价值捕获轨迹,可以获取全球生产网络与区域发展动态战略耦合模式。而企业价值捕获的轨迹即是指外资企业面对竞争动态的所做出的不同战略选择。

课题组从2010年起开始关注江苏省韩国投资汽车行业企业。截至到2009年底在江苏省工商管理局注册的韩国投资汽车行业企业共90家,其中苏北24家,苏中14家和苏南52家。2010年5月至2011年9月期间,课题组第一次对苏北和苏南集聚的76家企业进行问卷调查,回收有效问卷62份。然后对其中23家不同类型企业的经理进行面对面深度访谈。调查和访谈中涉及的企业基础信息(公司名称、地址、电话、所有权和投资额)均来自江苏省工商管理局有偿数据。为考察韩资企业战略选择的动态变化特征,之后的五年时间课题组持续关注这62家企业,并与企业经理建立了良好关系。

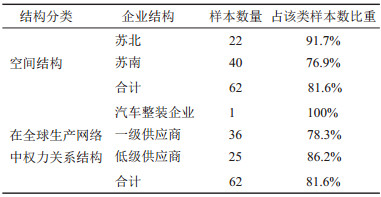

2014年10月至2015年5月间课题组对62家企业进行了第二次问卷调查和电话沟通,所回收问卷均有效。问卷和访谈涉及的主要信息包括三类:①企业在全球生产网络中权力关系位置;②企业上游和下游供给商的贸易额空间结构;③企业上游供应商的所有权结构。62个样本涵盖苏北和苏南不同权力层级企业(见表 2),具有代表性。本文采用SPSS 22.0对所获取的三类数据进行聚类分析,考察不同类型企业在投资地价值捕获的轨迹,并进行江苏省内部苏北和苏南的对比分析,旨在探索江苏省经济发展的两极(苏北和苏南)全球生产网络和区域经济发展耦合的模式差异,从而有针对性提出江苏省区域发展的建议。

| 表 2 62家样本企业结构 Tab.2 The Structure of 62 Firms |

以下几点需要特别说明。一是,用贸易额的空间结构反映企业经济关系的空间特征。外资企业与其上游和下游供应商的贸易额可以很好反映供给关系的特征。但由于详细的贸易额的空间特征,属于企业机密无法获取,因此,通过与外资企业经理的面对面访谈和问卷调查,获取企业贸易额的空间结构特征。将上游供应商/下游供应商来源地分为本地、本省(非本地)、中国(非江苏省)和世界(非中国),在数量上为占全部贸易额的百分比。二是,汽车制造业生产网络属于典型的生产者驱动型,故将全球生产网络的垂直维度的组织特征,简单处理为企业在全球生产网络中的位置。将企业在全球生产网络中的位置分为三类:汽车整装企业、一级供应商和低级供应商。三是,上游供应商企业的所有权属性的选择特性,直接反映了企业应对动态竞争环境做出的战略选择;而由于企业多具有占有本地市场的愿望,故下游供应商的属性特征未给予考虑。论文将上游供应商的所有权属性分为4类:以内资企业为主、内资企业和韩资企业均衡、韩资企业为主,以及不与本地内资企业合作。

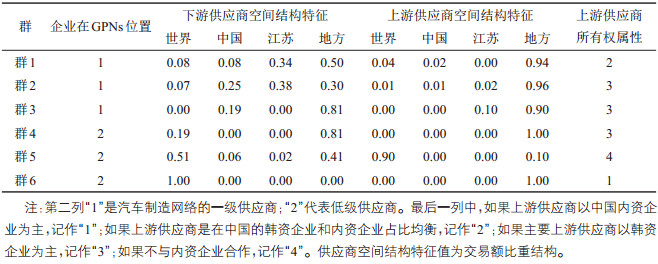

3.2 分析结果与讨论 3.2.1 聚类分析结果对韩资企业全球生产网络中位置、企业上游供应商空间结构、企业下游供应商的空间结构和上游供应商的所有权属性4个变量(见表 3),采用SPSS 22.0软件,进行Kmean cluster分析。考虑到悦达—起亚汽车制造有限公司属于汽车整装企业,具有特殊性,故分析中剔除(单独列为一组:特殊类)。经过六次迭代,出现6个群(见表 4)。

| 表 3 江苏省61家韩国投资企业价值捕获轨迹特点 Tab.3 The Characteristics of Firm-level Value Capture Trajectories for 61 Korean-invested Firms in Jiangsu Province |

| 表 4 企业聚类分析结果 Tab.4 Cluster Analytical Results |

聚类分析结果将61家企业分为6类,加上盐城悦达—起亚汽车有限公司(特殊类),共为7类企业(表 4)。结合聚类分析的结果和对18家企业经理的面对面深入访谈信息,可以得出不同类型企业在面对动态竞争环境时存在的战略选择差异,即不同企业价值捕获的轨迹。

特殊类:盐城悦达—起亚汽车整装厂。由于这家企业在全球生产网络中的特殊位置,被认定为一个独立群。为保持企业的竞争力,这家领导企业通过与同一GPN里的关键的供应商合作,建立公司之间的伙伴关系。汽车整装厂属于GPN中权力关系的顶端,常常具有很强的公司之间的控制力,通常与其战略伙伴和供应商一起通过公司内部的协调将价值的产生活动固定在GPN内部。

群1:该群的所有企业属于一级供应商。下游供应商的空间特征与世界、中国、江苏和本地四个空间维度有关,但是本地交易额所占比重较大,这表明该类企业市场拓展意愿和能力较强。从上游供应商的所有权属性特征看,大多数是本地的内资和韩资企业,这表明这类企业较少关注上游供应商的所有权属性,企业对本地投资环境有信心。可见,这类企业一方面通过GPNs内部企业间的协调获益,另一方面,企业也通过外包其生产给本地内资供应商来实现其风险外部化。当然,这类企业对生产过程和产品质量有足够的控制能力。

群2:该群中所有企业属于一级供应商。从下游供应商空间结构特征看,中国、江苏和本地比重相当,企业市场拓展的意愿和能力强。但在对上游供应商选择方面,重点选择本地韩资企业。可见,这类企业对本地投资环境缺少信心,面对投资环境的不确定性,企业选择GPNs内部公司的协调获益。

群3:该群中所有企业属于一级供应商。在下游供应商选择方面,面向本地企业,多为悦达—起亚整装厂的一级供应商,小部分产品供应北京现代汽车。从上游供应商空间结构特征和所有权属性特征看,以本地韩资企业为主。可见,该类企业的供给关系网络非常封闭,更多选择从GPNs内部公司协调获益。

群4:该群属于全球生产网络中的低级供应商。在下游供应商选择上,面向本地企业,说明市场拓展的意愿不强。从上游供应商选择看,该群企业倾向于选择本地韩资企业。可见,该群企业处于GPNs权力关系低层,选择处于封闭的供给关系网络中以规避风险,价值获取主要源于GPNs内部企业之间的协调。这类企业对区域产业发展的长远支持不大。

群5:该群企业属于低级供应商。这种类型企业从母国进口零部件或原材料,本地生产(信息来自访谈)。产品一部分返回母国,一部分本地销售。这些企业对成本敏感,抗风险能力弱。在本地一般性生产要素成本提升,以及产业政策收紧的情况下,会选择空间转移到更低成本地区(信息来自访谈)。

群6:该群企业是纯粹的面向出口的低级供应商。这些企业的上游供应商分布在本地,大多数是本地的内资企业。可见,这类企业通过与本地企业合作,有效降低成本,因而对投资地内资企业技术升级有积极意义。

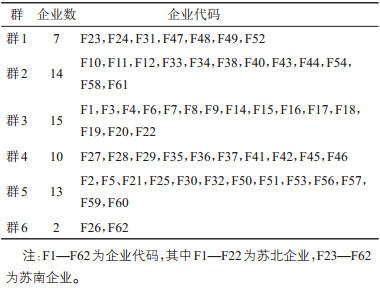

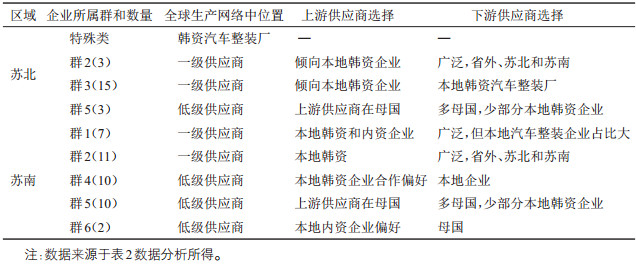

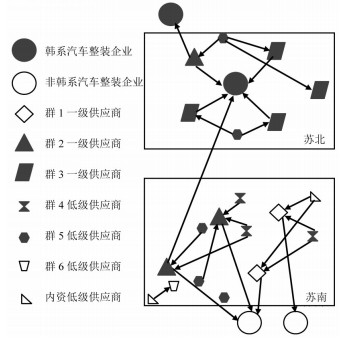

4 GPNs与区域发展战略耦合模式的苏南和苏北比较分析7类企业的空间分布状况发现,苏北和苏南区域内部企业价值捕获轨迹存在相似性,而区域之间差异性明显(表 5),图 2更加直观反映了不同类型企业价值捕获轨迹的空间特征。苏北,包括盐城悦达—起亚汽车整装厂(特殊类)、群2(3家一级供应商)、群3(15家一级供应商)和群5(3家低级供应商)。其中,群3企业数量占绝对优势。访谈中发现大多数企业通过原有的供给关系网络与起亚汽车整装企业一起进驻盐城,以实现“及时生产(just-intime production)”。仅群2中的3家企业是被起亚汽车和现代汽车两个GPNs同时捕获的一级供应商,但后者量较少。总之,这些企业面对动态竞争环境时,选择建立较为封闭的供给关系网络,通过企业之间协调将利益锁定在GPNs内部,依靠生产网络中的公司之间的控制获取利益。

| 表 5 聚类分析结果的苏南和苏北的比较 Tab.5 Comparisons on Cluster Analytical Results Between North Jiangsu and South Jiangsu |

|

图 2 苏北和苏南战略耦合模式比较 Fig.2 Strategic Coupling Modes for North Jiangsu and South Jiangsu 注:图中图形颜色表示该类企业上游供应商选择有无韩资企业偏好,黑色表示“有”,白色表示“无”。 |

同时,起亚汽车集团与地方政府权力关系不对等(悦达—起亚汽车有限公司是盐城纳税第一大户),“大企业小政府”特点明显,苏北的韩资企业也常在领导性企业与地方政府的博弈中获取利益(经济开发区政府访谈信息)。因此,我们可以得出,在苏北,GPNs与区域发展战略耦合的驱动力来自GPNs中区域外部行为者与区域建立联系,处于典型的结构性耦合阶段。投资区域(盐城)尽量满足这些韩资企业对投资环境(包括一般成本要素和产业优惠政策)的需求,属于低层次耦合状态。从长远看,这种结构耦合产生的过于封闭的供给关系网络不利于企业学习和创新,对地方企业的技术升级意义也不大。

苏南,群构成情况复杂,包含群1(7家)、群2(11家)、群4(10家)、群5(10家)和群6(2家)。其中群1、4和6所有企业全部在苏南。访谈中也发现苏南企业常被多个GPN(含本地非韩系汽车整装企业)捕获,市场拓展意愿和能力较强;同时,大多数企业对本地内资企业信任度较高,与本地企业合作意愿强烈(含本地韩资企业和内资企业)。苏南一些低级供应商企业(如群6)对成本敏感,它们通过实现供给关系的本地化,提高产品的价格竞争力,当然在投资环境恶化时,它们选择空间转移的可能性较大。同时也存在一些低级供应商(如群5),在战略选择上,它们不与本地内资企业发生联系,而是与同时进入中国市场的战略伙伴企业之间保持密切合作,共同抵御市场风险。

因此,我们可以得出,在苏南,GPNs与区域发展战略耦合的驱动力不仅来自GPNs中外部的行为者,也包含本地行为者,区域在一定程度上具有自主权和捕获价值能力,属于功能性耦合阶段。

5 结论和启示本文在梳理GPN理论框架主要贡献者Coe,Yeung,Dicken和Henderson等人研究成果基础上,关注GPN理论框架的演化与阶段差异。在对区域发展的机制的解释和研究框架方面,GPN 2.0与GPN 1.0不同。GPN 2.0认为全球生产网络与区域的战略耦合是动态的,经历耦合—解耦合—再耦合的过程,实现从低水平战略耦合到高水平战略耦合(结构性耦合—功能性耦合—内生性耦合)才会带来积极的区域经济发展。GPN 2.0分析框架包含两个基本的维度,即垂直维度(组织维度)和水平维度(空间维度),垂直和水平维度交叉影响是战略耦合的动力机制。同时,GPN 2.0的分析对象明确聚焦于“企业价值捕获的轨迹”,而非“多空间尺度多样化行为者之间的关系”。

本文关注GPN 2.0中“战略耦合”和“价值捕获轨迹”的理论和概念,并按照GPN 2.0分析框架,探索了江苏省韩资汽车行业企业的价值捕获轨迹,进而分析江苏省经济发展的两极—苏北和苏南战略耦合模式的差异。

研究发现,不同类型韩资企业应对动态竞争环境选择了不同发展战略。但在苏北和苏南区域内部企业价值捕获轨迹具有相似性特点,区域之间则表现出明显的差异性。区域之间企业价值捕获轨迹的差异,反映出两个区域在经济发展与GPNs战略耦合模式上存在差异。①苏北处于结构性耦合阶段。起亚汽车集团看重本地资源和政策优势,其全球生产网络的地域嵌入塑造了江苏盐城汽车制造业产业集群。韩资企业为应对本地投资环境不确定性,较少与本地内资企业合作;同时利用全球生产网络内部权力关系的层级性,采取公司内部的控制战略将利益牢牢锁定在韩资企业内部。可见,韩资企业与本地企业合作动力不足,对区域创新和升级不利。②苏南处于功能性耦合阶段。苏南韩资企业更看重本地市场潜力、产业配套条件、长期发展外资的环境等。韩资企业被多个区域外部全球生产网络捕获,为应对苏南汽车制造业政策收紧,多选择与本地内资企业合作降低成本;本地内资企业与韩资企业技术差距不明显,也积极与外部全球生产网络建立联系。

苏南和苏北外资经济发展模式相似,均源于自上而下的政府发动。但是苏南和苏北外资经济发展启动时间不同。20世纪90年代苏南外资经济发展即开始起步,经过长时间发展,区位优势越来越明显,区域资产具有更强的不可替代性。而苏北盐城外资经济发展起步于21世纪,韩国起亚汽车进入盐城,吸引了大量的配套企业在盐城集聚,塑造形成了江苏沿海汽车城。尤其是盐城进入江苏沿海大开发战略之后,区位优势明显提升,区域资产不可替代性得到加强。另外,汽车产业外资在苏南空间集聚的重要原因是看重长三角地区的巨大消费市场,利于市场拓展。从这个角度看,苏南也是GPNs选择的重要市场区域。目前,苏南产业升级,汽车产业政策不断收紧,韩资企业面临的压力加大。相较而言,苏北门槛低,同时,近几年苏北地区居民消费水平不断提高,也已经成长为重要的市场区域。由此可见,苏南和苏北处于不同战略耦合的水平和阶段,苏南战略耦合模式是苏北动态战略耦合的演化方向。

通常,经济发展初期阶段,产业政策效果明显,经济发展步入相对成熟阶段以后,产业政策往往难以奏效[29]。从目前苏北外资政策看,仍旧停留在尽力满足外资企业对于地方一般性生产要素的要求方面,这种低水平的结构性耦合关系的建立,导致跨国公司与地方企业战略性耦合的动力明显不足。正如Grunsven L V & Hutchinson F E[15]所言:“盲目提高区域对全球生产网络适应性,只会阻滞区域经济与跨国公司之间的有效战略联系,进而破坏了区域发展潜力。”也就是说,产业政策应该具有前瞻性,应符合产业发展的阶段性特点[30]。当前阶段苏北应充分发挥地方政府在区域发展中的作用,积极建设利于外资经济发展的地方制度环境。一方面,利用江苏沿海汽车产业集群优势,推进多来源国跨国公司本地空间集聚,改变韩资企业与政府之间权力不对等关系,打破韩资企业封闭的供给关系网络[31];增强本地企业的内在创新动力,减少内外资企业的技术差距,促成跨国公司和地方企业之间良性竞合关系,为实现功能性耦合做好准备。另一方面,苏南应积极实现功能性耦合向内生性耦合过渡。苏南外资经济发展进入相对成熟阶段,政策的过度干预对产业的发展不利。但目前全球汽车产业正在经历深度变革,互联网企业跨界进入汽车产业,汽车产品正从交通工具转变为大型移动智能终端[32, 33]。地方政府应该积极推动成本敏感型企业实现“脱嵌”,为有技术优势和发展潜力的相关企业集聚留出空间和资源;打造具有自主研发能力与标准指定的汽车产业创新中心;利用优势产业技术关联,打造具有国际比较优势的汽车产业;利用“一带一路”等契机,积极拓展对外投资,在区域之外建立全球生产网络,捕获更多价值,推进区域经济发展。

可见,GPN 2.0相较之前的GPN 1.0可以更清晰体现出全球化区域发展的动态特点,依据战略耦合的阶段性特点制定动态的区域产业政策的思考,值得区域产业政策制定者借鉴。另外,基于GPN 1.0的研究者多从地方资产协同、经济嵌入和社会嵌入等多角度独立开展分析,分析框架过于松散。GPN 2.0将组织和空间两个维度纳入同一个研究框架,有针对性分析外资企业价值捕获轨迹中体现出的全球—地方连接的特点,对地方企业发展和产业升级的指导意义更明确。在实证研究中我们也发现,企业所处的竞争动态指标存在交叉和模糊问题,也很难量化;竞争动态与企业战略选择的因果关系很难用数学模型去模拟,仍旧以定性分析为主。因此,GPN 1.0存在的无法开展量化分析的问题仍未得到解决,需要在理论框架上再完善。

| [1] |

李健, 宁越敏. 全球生产网络的浮现及其探讨——一个基于全球化的地方发展研究框架[J]. 上海经济研究, 2011(9): 20-27, 54. [Li Jian, Ning Yuemin. The remarks on global production networks and its study meaning in China[J]. Shanghai Journal of Economics, 2011(9): 20-27, 54.] |

| [2] |

Dicken P, Kelly P, Olds K, et al. Chains and networks, territories and scales:Towards a relational framework for analyzing the global economy[J]. Global Networks, 2001, 1(2): 89-112. DOI:10.1111/1471-0374.00007 |

| [3] |

Coe N M, Hess M, Yeung H W-C, et al. 'Globalizing' regional development:A global production network perspectives[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2004, 29(4): 468-484. DOI:10.1111/j.0020-2754.2004.00142.x |

| [4] |

Henderson J, Dicken P, Hess M, et al. Global production network and the analysis of economic development[J]. Review of International Political Economy, 2002, 9(3): 436-464. DOI:10.1080/09692290210150842 |

| [5] |

徐海英, 朱国传. 西方经济地理学对"嵌入"研究进展[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 18-22. [Xu Haiying, Zhu Guochuan. Review on "embeddedness" in Western economic geography[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 18-22. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.004] |

| [6] |

Coe N W, Dicken P, Hess M. Global production networks realizing the potential[J]. Economic Geography, 2008, 8(3): 271-295. DOI:10.1093/jeg/lbn002 |

| [7] |

苗长虹, 魏也华, 吕拉昌. 新经济地理学[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 78-79. [Miao Changhong, Wei Yehua, Lv Lachang. New Economic Geography[M]. Beijing: Science Press, 2011: 78-79.]

|

| [8] |

Yeung G. The operation of global production network (GPNs) 2.0 and methodological constraints[J]. Geoforum, 2016, 75: 265-269. DOI:10.1016/j.geoforum.2016.07.017 |

| [9] |

Sunley P. Relational economic geography:A partial understanding or a new paradigm[J]. Economic Geography, 2008, 84(1): 1-26. |

| [10] |

Coe N M, Yeung H W-C. Global Production Networks[M]. New York: Oxford University Press, 2015: 178-190.

|

| [11] |

Yeung H W-C, Coe N M. Towards a dynamic theory of global production networks[J]. Economic Geography, 2015, 91(1): 29-58. DOI:10.1111/ecge.12063 |

| [12] |

杨伟聪. 全球生产网络、价值捕获轨迹与区域发展[J]. 热带地理, 2017, 37(5): 628. [Yeung H W-C. Global production network, value capture trajectories and regional development[J]. Tropical Geography, 2017, 37(5): 628.] |

| [13] |

王艳华, 郝均, 赵建吉, 等. 从GPN 1.0到2.0:全球生产网络理论研究进展与评述[J]. 地理与地理信息科学, 2017, 33(6): 87-93. [Wang Yanhua, Hao Jun, Zhao Jianji, et al. From GPN 1.0 to 2.0:Review and progress in the study of the global production networks[J]. Geography and Geo-Information Science, 2017, 33(6): 87-93. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2017.06.014] |

| [14] |

叶超, 庄良. 在变动的全球与地方之间——《战略耦合:新全球经济中的东亚产业转型》述评[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 159-160. [Ye Chao, Zhuang Liang. Between the changing world and local:Review of strategic coupling:Industrial transition in East Asia in the new global economy[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 159-160.] |

| [15] |

Van G L, Hutchinson F E. The evolution of the electronics industry in Johor (Malaysia):Strategic coupling, adaptiveness, adaptation, and the role of agency[J]. Geoforum, 2016, 74: 74-87. DOI:10.1016/j.geoforum.2016.05.011 |

| [16] |

Cinta S-I, Salvador A C. Strategic coupling evolution and destination upgrading[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 56: 1-15. DOI:10.1016/j.annals.2015.10.010 |

| [17] |

贺灿飞. 全球生产网络与东部地区发展[J]. 中国工业经济, 2017(11): 50-57. [He Canfei. Global production network and the development in the eastern area[J]. China Industrial Economics, 2017(11): 50-57.] |

| [18] |

刘逸. 战略耦合的研究脉络与问题[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 1421-1434. [Liu Yi. Theoretical thread and problems of strategic coupling[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 1421-1434.] |

| [19] |

Nilson J, Pritchard B, Fold N, et al. Lead firms in Cocoa-Chocolate global production network:An assessment of the deductive capabilities of GPN 2.0[J]. Economic Geography, 2018, 94(4): 400-424. DOI:10.1080/00130095.2018.1426989 |

| [20] |

杨春. 台资跨境生产网络的空间重组——电脑企业从珠三角到长三角的转移[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1343-1354. [Yang Chun. Restructuring the cross-border production networks of Taiwanese investment in China:Relocation of personal computer firms from Pearl River Delta to Yangtze River Delta[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(10): 1343-1354. DOI:10.11821/xb201110005] |

| [21] |

Coe N M, Lee Y S. 'We've learnt how to be local':The deepening territorial embeddedness of Samsung-Tesco in South Korea[J]. Journal of Economic Geography, 2013, 13(2): 327-356. DOI:10.1093/jeg/lbs057 |

| [22] |

Wei Y D, Liao F F. The embeddedness of transnational corporations in Chinese cities:Strategic coupling in global production networks?[J]. Habitat International, 2013, 40(3): 82-90. |

| [23] |

罗芊, 贺灿飞, 郭琪. 基于地级市尺度的中国外资空间动态与本土产业演化[J]. 地理科学进展, 2016, 35(11): 1369-1380. [Luo Qian, He Canfei, Guo Qi. Interaction between the spatial dynamics of foreign direct investment and domestic industrial change in Chinese prefecture-level cities[J]. Progress in Geography, 2016, 35(11): 1369-1380.] |

| [24] |

Wei Y D. Network linkages and local embeddedness of foreign ventures in China:The case of Suzhou municipality[J]. Regional Studies the Journal of the Regional Studies Association, 2015, 49(2): 287-299. |

| [25] |

Wei Y D, Zhou Y, Sun Y, et al. Production and R & D networks of foreign ventures in China:Implications for technological dynamism and regional development[J]. Applied Geography, 2012, 32(1): 106-118. DOI:10.1016/j.apgeog.2010.06.008 |

| [26] |

Johanaen J, Farooq S, Cheng Y. International Operations Networks[M]. London: Springer, 2014: 1-11.

|

| [27] |

Drahokoupil J. Chinese Investment in Europe:Corporate Strategies and Labor Relations[M]. Brussels: Etui, 2017: 59-65.

|

| [28] |

Zhu H Y, Wang J C. The form and mechanism of firms delocalization in the global production network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 87(4): 416-426. |

| [29] |

戚聿东, 张任之. 海外产业政策实施效果研究述评[J]. 经济学动态, 2017(5): 142-150. [Qi Yudong, Zhang Renzhi. A Review of the research on the implementing effect of overseas industrial policies[J]. Economics Information, 2017(5): 142-150.] |

| [30] |

Landesmann M A, Stöllinger R. Structural change, trade and global production networks:An 'appropriate industrial policy' for peripheral and catching-up economies[J]. Structural Change & Economic Dynamics, 2018, 4: 73-87. |

| [31] |

徐海英. 全球生产网络与区域发展战略协同性研究——以中国江苏省韩国投资汽车行业为例[M]. 南京: 南京大学出版社, 2013: 32-34. [Xu Haiying. Strategic Coupling Between Global Production Network and Regional Development[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2013: 32-34.]

|

| [32] |

许家伟. 中原经济区汽车产业的转型升级与格局重构[J]. 江西社会科学, 2017(2): 75-82. [Xu Jiawei. Transformation, upgrading and restructuring of automobile industry in Central Plains Economic Zone[J]. Jiangxi Social Sciences, 2017(2): 75-82.] |

| [33] |

张治栋, 何王亚. 长江经济带金融与汽车产业间的集群外溢:融合或挤出[J]. 贵州社会科学, 2017(4): 125-130. [Zhang Zhidong, He Wangya. Cluster spillover between finance and automobile industry in the Yangtze River Economic Belt:Integration or extrusion[J]. Guizhou Social Sciences, 2017(4): 125-130.] |