生活质量被认为是评价人民美好生活的重要指标之一,是现阶段社会追求的人本最高目标。生活空间质量作为生活质量在空间化的具体体现,已成为新人本主义关注的焦点。目前,国内外学术界对城市社区生活空间质量的研究主要集中在“问题(现象描述)—解构(生活空间质量要素判识和生活空间质量评价)—重构”学术逻辑中[1-7]。①社区生活空间问题研究。20世纪中期,西方发达国家城市陆续出现中产阶层和富裕阶层纷纷逃离原有社区[8]、贫困阶层社区秩序混乱、绿地及公园等“高尚—骄傲序列空间”被封闭化等问题[9],城市社区生活空间质量恶化。哈维认为引发这种现象的根源是由资本和制度造成的空间剥夺[10, 11]。②社区生活空间解构研究。生活空间是一个复杂、多层面、多维度的概念,国内外学者们尝试采用不同的方法对生活空间的各个方面进行评价[4, 12],其评价已从经济(物质)空间评价转变为生态(非物质)空间评价,并逐渐摆脱原有对生活空间唯物条件的关注,“以人为本”的生活空间质量研究成为主流[13]。③社区生活空间建构研究。国内学者们在借鉴国外城市生活空间质量评价模式的基础上,运用人本主义、结构主义和行为主义等方法,对城市生活空间结构进行解读[14, 15],其中国内最有代表性的为著名城市社会地理学者王兴中教授所创立的“城市生活空间质量观”理论。该理论为生活空间质量评价及生活空间的重构研究提供了理论基础和研究框架。王兴中教授认为生活空间是满足城市居民各种生活需求的场所和地点的有机结合[16],对城市社区生活空间质量的评价最终目标应是建构功能完整的社区生活空间体系[17]。这就需要以城市空间控制规划为手段,通过对城市资源和社会资源的规划,分别控制城市社区等级、类型与布局水平以及社区场所体系结构与水平,实现不同类型社区空间层次的共享以及社区资源的空间公正配置,最终满足城市中不同人群、不同阶层有可进入的对应的宜居社区与相配套的生活场所,最终实现城市居民公正—文化、尊严—价值的需求[18]。

公租房属于城市生活空间的一部分,由政府统一规划、建设,有助于解决低收入阶层住房困难。但公租房社区选址偏远[19, 20]、配套设施不完善[21]、社区资源可获性差、供需错位等问题日益突出,导致这类弱势群体社区生活空间幸福感缺失,社区生活空间质量下降。在此背景下,国内学者们开始关注此类生活空间,并尝试从公共交通可达性[22]、居住—就业空间匹配度[23]、社区资源可达性[24]、居民满意程度[25]等方面对公租房社区空间质量进行评价[4, 12]。总体而言,目前国内现有对城市公租房生活空间的研究成果较缺乏系统性,从生活空间质量角度对该类型社区生活空间评价及重构研究更是少之又少。据此,本文以城市社会生活空间质量观为指导,运用主、客观相结合的评价方法从城市公租房社区空间区位、社区资源可获性及居民社区满意度等方面对西安市公租房社区生活空间质量进行评价。本研究属于城市社区生活空间研究的具体应用,其成果有助于加深对城市公租房社区生活空间不公正现象的理解,也为城市可持续社区管理、规划提供理论依据。

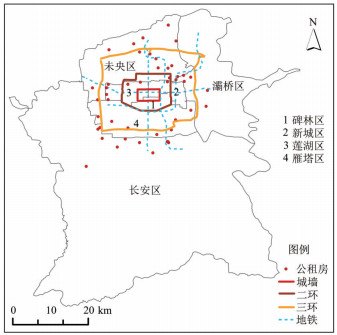

2 数据与方法 2.1 研究范围根据《西安市土地利用总体规划(2006—2020年)调整完善方案》,本文研究范围为新城区、碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区、灞桥区、长安区七个区(简称城七区)。城七区为西安市的中心区域,同时也是公租房开发时间较早且布局较为集中的区域(见图 1)。通过实地调研发现,目前西安市公租房社区在规模上存在一定差异,大致可分为两种类型:①大型公租房社区。此类社区由政府统一规划、集中建设,占地面积较大,楼宇数量多且集中分布,可提供居住住宅5000套以上。如蓝博公寓、馨和居公租房社区等;②中、小型公租房社区。此类社区占地规模较小,可提供居住住宅5000套以下,现有“公租房集中分布”和“公租房与商品房混居”两种模式。如曲江公租一苑、韩风公寓、双拥花园、蔚蓝小区、亿润花园等公租房社区。

|

图 1 西安市城七区公租房空间分布图 Fig.1 Spatial Distribution of Public Rental Houses in Main City Districts of Xi'an |

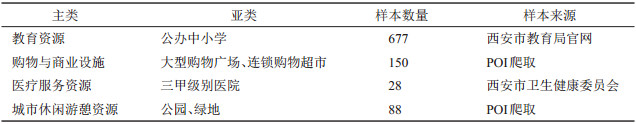

数据收集分为两个部分,首先是西安市城七区公租房及社区资源的数据获取及处理。通过查阅陕西省住房保障信息网、西安市住房保障和房屋管理局等公租房相关网站获取到46个样本公租房社区的地理位置并转换为地理坐标;本文选取与居民日常生活行为密切相关的教育、购物与商业设施、医疗服务和城市休闲游憩四大类社区资源,各类社区资源具体提取数据量及方法详见表 1。其次是西安市公租房社区实地调研及问卷调查。课题组于2018年7—8月前往西安市城七区目标公租房社区,采用入户座谈、问卷调查、街头拦访等多种方式,重点调查公租房社区居民的居住满意度,调查内容主要包括:样本社会属性、社区环境满意度及社区归属感3个部分,具体选项采用李克特5度量表(1表示很不满意,5表示非常满意)进行赋值计算。本次调研共发放问卷650份,回收624份有效问卷,回收率为96%,达到问卷回收的要求。利用SPSS20.0软件,对问卷以系数进行信度分析,克隆巴赫Alpha为0.766,根据科隆巴赫Alpha检验区间表,居于[0.700, 0.799]这一区间,问卷信度好、数据可信。

| 表 1 西安市公租房社区资源样本数量及样本来源 Tab.1 Sample Number and Source of Community Resources of Public Rental Housing in Xi'an |

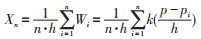

此方法用于测算城市公租房社区空间聚集密度,最终揭示西安市公租房社区空间布局特征及规律。通过已知点分布推测面上分布概率。阴影程度越深,空间分布密度越高。假设公租房住房项目数据P1,P2,…,Pn为连续分布P (x),则任意保障性住房项目点x处的密度估计为:

|

式中:h为搜索半径;n为公租房的个数;K(p)为公租房建设规模核密度函数;Xn为估计密度。

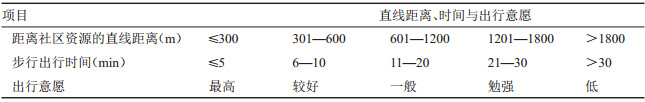

2.3.2 缓冲区分析通常测量可达性的方法主要有容器法、覆盖法、最小距离法、最小成本行进法、“引力模型”法和缓冲区分析等,其中缓冲区分析是指为了识别某地理实体或空间物体对其周围的邻近性或影响度而在其周围建立的一定宽度的带状区。根据国内外相关研究结果显示,以正常成年人80 m/min的步行速度计算,居民步行时间≤5 min,社区公共资源可达性最高;居民步行时间6—10 min以内,社区公共资源可达性较高;居民步行时间11—30 min,大多数人则倾向于机动交通;而居民步行时间>30 min,社区公共资源可达性较差,基本无人步行[26, 27](见表 2)。本文采用ArcGIS10.1中的多环缓冲区分析,以西安市46个公租房社区为中心,分别以300 m、600 m、1200 m、1800 m距离为半径做多环缓冲区,最终确定每个公租房社区不同的可达范围界限。

| 表 2 步行时间、路径距离与出行意愿之间的对应关系 Tab.2 Correspondence Between Walking Time, Path Distance and Willingness to Walk |

根据图 1,本文将46个公租房作为质心,首先确定各公租房的直线距离范围边界,然后根据离散公租房散点建立Delaunay三角网,然后对每个Delaunay三角形各边做垂直平分线,多组连接2个相邻公租房散点直线的垂直平分线所围成的连续多边形,即为构成的冯洛诺伊图,也叫泰森多边形,在每个泰森多边形内部有且仅有1个公租房散点,将西安市46个公租房社区直线距离缓冲区界定与泰森多边形相交,最终得到每个公租房社区缓冲区范围内可接近资源类型数量,以便更好的研究城市公租房社区资源的可获性。

3 西安市公租房社区生活空间质量评价本研究分别从社区物质环境和居民社区满意度两个维度对西安市公租房社区生活空间质量进行评价。因西安市整体城市基础资源设施(电、汽、水、通讯等)建设情况良好。所以本研究对西安市公租房社区生活空间质量的物质环境评价仅涉及社区空间分布和社区资源可获性两个方面。

3.1 西安市公租房社区空间分布特征分析公租房是由政府统一规划、建设以解决低收入阶层住房困难的保障性住房之一,由于其规划选址受到市区土地成本、未开发土地资源以及城市整体布局等因素的影响,现有公租房布局大多数位置偏远、交通不便,位于城市的边缘区域,导致低收入阶层的通勤成本增加,进一步影响居民的就业、工作与生活,使其生活空间质量下降,生活幸福感缺失。

通过ArcGIS10.1对西安市46个公租房社区进行核密度分析发现,西安市绝大多数公租房社区主要围绕城区外围的三环区域分布,有部分公租房社区分布在二环和三环之间,极少数建设较早的公租房社区分布在二环之内,布局上整体呈现出明显的边缘性和集聚性特征,与其他城市公租房布局上有相似性。根据西安市公租房社区现有的布局和集聚程度,将其划分为四个核心圈层(如图 2):未央区泘沱寨核心圈层(A)、莲湖区大兴办核心圈层(B)、高新区蓝博公寓核心圈层(C)和曲江乐居核心圈层(D)。

|

图 2 公租房社区空间核密度图 Fig.2 Nuclear Density Map of Public Rental Housing Community |

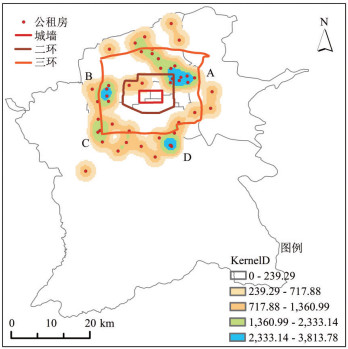

社区资源的可获性是城市不同等级社区居民对其社区生活空间质量基础设施客观获取的可能性或程度,是评价居民对城市生活空间质量感知的重要标志[28, 29],其水平的高低直接影响着社区居民日常生活的便捷与健全程度。本文选取与居民日常生活行为密切相关的教育资源、购物与商业设施、医疗服务资源和城市休闲游憩资源四大类社区资源[30],评价西安市公租房社区居民对社区资源的可获性程度。

3.2.1 教育资源可获性分析公办中小学是我国义务教育的集中体现,同时也是居民选择居住地的重要影响因素。目前西安市公办中小学实行学区制,遵循就近入学的原则,此政策同样适用于公租房社区居民适龄子女。如图 3A所示,西安城七区46个目标公租房社区中有41个公租房社区在1800 m直线距离内均有中小学分布,且有14个公租房社区周边中小学数量超过3个以上,公租房社区周边公立中小学整体可获性水平良好。其中,步行距离300 m以内均有公立中小学分布的公租房,主要集中在未央泘沱寨核心圈层,其中凯瑞公寓等8个公租房社区周边教育资源的可达性最高;步行距离301— 600 m范围内,曲江乐居核心圈层的曲江公租一苑等11个公租房社区公立中小学可达性较好;步行距离大于600 m范围有公立中小学分布的公租房主要集中于莲湖区大兴办核心圈层和蓝博公寓核心圈层,公办中小学可达性一般。

|

图 3 西安市公租房社区资源可获性空间布局 Fig.3 Xi'an Public Rental Housing Community Resources Available Space Layout |

购物、商业设施在城市居民日常生活中有着举足轻重的地位,大型购物广场和连锁购物超市是城市商业设施的重要表现形式。由图 3B可知,西安市城七区46个目标公租房社区周边大型购物商场及华润万家、人人乐、永辉超市等连锁购物超市可获性水平整体较差,较难满足社区居民的全面的日常消费活动。其中,300 m步行距离内可到达大型购物商场仅有莲湖区大兴办核心圈层的天赐苑公租房社区;301—600米步行距离内可到达大型购物商场仅有高新区蓝博公寓核心圈层的圣和家园二期—南区公租房社区;601—1200 m范围内可到达大型购物商场的公租房社区共10个;而其他社区到达大型购物商场的距离超过1200 m。

3.2.3 医疗服务资源可获性分析医院是为城市居民提供健康服务的重要场所,且级别越高的更容易获得人们的信任和依赖。由图 3C可知,西安市城七区46个目标公租房社区周边三甲级医院可获性水平整体最差。在1800 m直线距离内,仅有未央区泘沱寨核心圈层中的3个公租房社区周边有三甲医院,其他圈层公租房社区步行到达范围内均无三甲级医院的分布。

3.2.4 城市休闲游憩资源可获性分析公园、绿地等城市休闲游憩资源是社区居民日常休闲娱乐的重要场所。由图 3D可知,西安市城七区46个目标公租房社区周边城市游憩资源可获性水平整体一般。步行距离300 m范围内没有公租房社区有公园绿地的覆盖;步行距离600 m范围内,仅有4个社区周边有公园、绿地资源,其中包括未央区泘沱寨核心圈层的保利梧桐雨和浐灞滨河郡公租房社区、曲江乐居核心圈层的公租二苑等;步行距离1201—1800 m范围内,有8个公租房社区有公共公园、绿地资源分布。除莲湖区大兴办核心圈层没有此类公租房分布,其余三个圈层都有分布;步行距离1201—1800 m范围内,有9个公租房社区周边有公园、绿地资源(未央区泘沱寨核心圈层4个,莲湖区大兴办核心圈层1个,高新区蓝博公寓核心圈层2个和曲江乐居核心圈层2个),距离较远造成社区居民出行意愿处于“低”的状态;而其他大部分公租房社区周边缺失公园、绿地资源。

从上述分析可知,西安市公租房社区周边资源可获性水平整体较差。除教育资源可获性较为良好之外,大型购物商场、医疗服务及休闲游憩等社区资源的空间分布均难以满足社区居民日常购物、医疗、游憩等需求;在西安市公租房社区空间分布的四个核心圈层中,仅泘沱寨公租房社区核心圈层中周边社区资源分布较为完善,其余三个核心圈层周边社区资源可获性均较差。

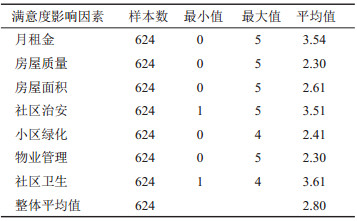

3.3 西安市公租房社区居民满意度分析 3.3.1 住房条件满意度评价公租房住房条件主要包括:房屋租金、房屋面积及房屋质量3个变量,从表 3可知:①房屋租金满意度平均值3.54,大于整体平均值2.8,这表明公租房居民对公租房的月租金较为满意。实际调研中发现,西安市四个圈层的公租房月租金基准在7—15元/m2之间,明显低于同地段商品房的市场租赁价格。②房屋面积平均值为2.61,低于整体平均值2.8分,说明公租房社区居民对公租房规划面积存在不满。这与目前西安市公租房房型以单间为主,整体面积一般为30—60 m2之间,申请者家庭居住实际需求有一定差距。在调研中发现,高新区蓝博公寓核心圈层和未央区泘沱寨核心圈层公租房住户对公租房房屋面积满意度较高,原因是其住户以年轻单身群体为主;而莲湖区大兴办核心圈层和曲江乐居核心圈层公租房居民类型以家庭为主,其居住面积不能满足家庭实际需求并影响了其居住意愿和归属感。③房屋质量平均值为2.3,低于整体平均值2.8,西安市四个圈层公租房社区居民普遍对房屋质量存在不满,房内存在墙皮脱落、管道漏水、瓷砖损坏以及住房公共设施质量不过关等问题。

| 表 3 社区居民满意度各指标得分均值 Tab.3 Average Score of Community Residents' Satisfaction Index |

社区居民对公租房社区环境的评价主要包括:社区治安、社区卫生、社区绿化和物业管理4个变量,从表 3可知:①社区治安平均值为3.51,高于整体平均值2.8,社区居民对社区治安满意度较高。通过调研发现,高新区蓝博公寓核心圈层公租房社区居民对治安满意度最高,该圈层社区管理交由专业物业公司统一管理,门禁制度严格,普遍采用刷门禁卡、刷身份证以及人脸识别的方式进入,外来访客需要登记有关证件才能进入。而其他三个圈层虽没有统一的物业公司进行管理,但整体来说居民满意度也相对较高,在一定程度保证了居民的人身和财产安全,提升了社区居民的居住意愿。②社区卫生平均值为3.61,高于整体平均值2.8,居民整体较为满意。通过调研发现,西安市公租房四个圈层社区普遍实行垃圾定点处理,小区内干净整洁,垃圾桶设置充足,小区地面、走廊、楼梯未见废弃垃圾,电梯内、墙面未见杂乱的小广告且有的专门设置了宠物饮水及排便点,卫生环境较为宜人。③社区绿化平均值为2.41,低于整体平均值2.8,社区居民满意度较低。通过调研发现,西安市公租房四个圈层社区人均绿化面积少、绿化草坪枯黄且绿化植物单一,缺乏广场和人工亭榭等绿化设施,社区环境质量一般。④物业管理平均值为2.3,低于整体平均值2.8,社区居民满意度较低。通过调研发现,公租房社区居民普遍反映社区物业存在管理人员服务态度较差、维修不及时等问题。

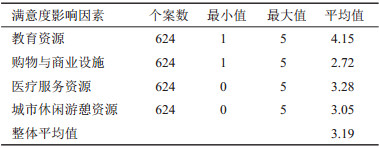

3.3.3 社区公共资源获取满意度评价社区公共资源获取满意度主要指公租房社区居民对教育、购物与商业设施、医疗服务和城市休闲游憩资源可达性的感知性评价。从表 4可知:①教育资源平均值为4.15,高于整体平均值3.19,社区居民满意度较高,这与前述对公办中小学可达性定量分析结果基本一致,公租房社区周边中小学能够满足居民子女上学需求;②购物与商业设施的满意度为2.72,低于整体平均值3.19,社区居民满意度低,与前述对大型购物广场和连锁购物超市可获性定量分析结果一致,主要由于大多数公租房社区特别是新建社区地理位置偏僻,主要分布于三环沿线,交通不便,社区周边缺失大型购物商场和连锁超市;③医疗服务资源的满意度为3.28,稍高于与整体平均值3.19,社区居民满意度较高,这与前述对三甲医院可获性定量分析结果不一致,说明公租房社区居民对医疗资源的感知距离良好,超过1800 m的范围距离居民也可以普遍接受;④城市休闲游憩资源的满意度为3.05,低于整体平均值3.19,社区居民满意度低,这与前述对公园、绿地可获性评价一致。在调研时发现,四个圈层的公租房社区周边普遍缺乏大型的公园、绿地,城市休闲游憩资源匮乏,较难满足居民日常休闲、娱乐的需求。

| 表 4 公租房居民社区资源满意度各指标得分均值 Tab.4 Mean Score of Each Indicator of Community Resource Satisfaction of Public Rental Housing Residents |

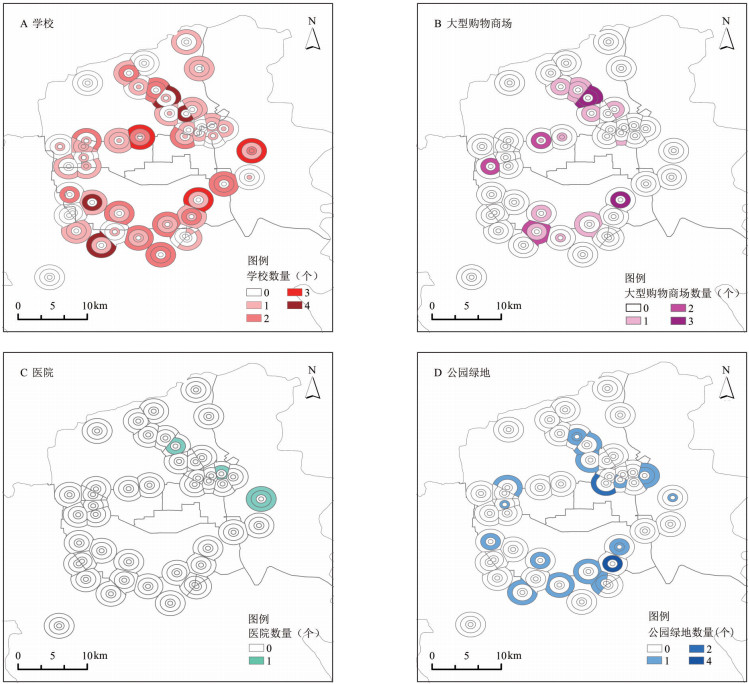

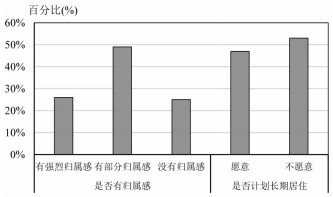

社区归属感是指居民对本地区人群、地方产生的认同、依恋情感[31],是指社区居民把自己归入某一地域人群集合体的心理状态,是居民情感满意度的主要体现。社会学者们发现居民在社区内的社会网络关系与其在社区内居住的时间、社区活动参与频率和社区归属感之间成正相关关系[26]。从表 3、表 4可知,相比较社区公共资源可获性而言,公租房社区居民对社区内部整体居住环境更为敏感。西安市大多数公租房社区整体环境还不够完善,房屋内部质量较差,在一定程度上影响了居民归属感形成和居住意愿。同时,通过对西安市四个圈层公租房社区中邻里交往的调研发现,“希望新邻居搬入”和“存在矛盾”的占总人数的30%,消极情感明显,邻里交往缺乏,间接地影响了当地社区居民的社区归属感和居住意愿。从图 4可知,强烈归属感的居民只占到总数的26%,有部分归属感和没有归属感的居民占到总数的74%;而不愿意长期居住的居民比例(53%)高于有长期居住计划居民的比例(47%)。综上所述,调研公租房社区居民对社区的归属感普遍较低,进而影响居民对社区的满意度。

|

图 4 居民归属感与居住意愿统计图 Fig.4 Statistical Diagram of Residents' Sense of Belonging and Willingness to Live |

通过对西安市公租房生活空间质量主、客观评价可知,西安市公租房社区整体生活空间质量水平不高,与构建“以人为本”的城市社区体系存在一定差距,存在空间剥夺现象。研究结论:①西安市公租房社区空间布局较为偏远,主要分布在西安市三环附近,并集聚于四个核心圈层,即未央区泘沱寨核心圈层、莲湖区大兴办核心圈层、高新区蓝博公寓核心圈层、曲江乐居核心圈层。②西安市公租房社区在社区资源(教育、商业、医疗和休闲游憩等资源)可获性方面存在一定的空间剥夺现象,除教育资源之外,医院、商业以及休闲游憩等资源均处于低可获性状态。③对公租房社区居民人本感知的调研发现,因公租房为政府统一规划和建设,并限定房屋户型面积、申请对象和租金标准,所以西安市公租房4个圈层社区居民感知差异性不大。西安市公租房社区居民对公租房社区房屋面积、房屋质量、物业管理、社区绿化、购物与商业设施可获性、公园绿地等城市休闲游憩资源可获性获取水平等方面满意度较低,社区内邻里交往缺乏,社区归属感不强,居民长期居住意愿较低。

通过上述研究可以了解到目前西安市公租房社区(低收入社区)生活空间质量的现状,以此判识城市规划、管理存在的问题,并据此提出建议:①在城市公租房空间规划中,实现从“唯功能论”向“人本需求”的转向,以“社会公正”为目标,科学、合理、公平的配置社区资源,以提升低收入阶层社区居民对公共资源可获取水平和空间幸福感;②延伸或优化公交线路,提升公租房社区可进入性,从而降低社区居民生活成本;③提升公租房社区居住环境质量和“宜居”水平,增强居民的归属感;④努力加强公租房社区物业服务水平,建立标准化、系统化、智能化的现代社区管理体系。

| [1] |

方创琳. 中国城市化发展质量的综合测度与提升路径[J]. 地理研究, 2011, 30(11): 1931-1946. [Fang Chuanglin. Comprehensive measurement and improvement path of urbanization quality in China[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 1931-1946.] |

| [2] |

秦萧, 甄峰, 熊丽芳. 大数据时代城市时空间行为研究方法[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1352-1361. [Qin Xiao, Zhen Feng, Xiong Lifang. Research methods of urban temporal behavior in the era of big data[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1352-1361.] |

| [3] |

塔娜, 申悦, 柴彦威. 生活方式视角下的时空行为研究进展[J]. 地理科学进展, 2016, 35(10): 1279-1287. [Ta Na, Shen Yue, Chai Yanwei. Research progress in spatiotemporal behavior from the perspective of lifestyle[J]. Progress in Geography, 2016, 35(10): 1279-1287.] |

| [4] |

王兴中. 当代国外对城市生活空间评价与社区规划的研究[J]. 人文地理, 2002, 17(6): 1-5. [Wang Xingzhong. Research on evaluation of urban living space and community planning abroad[J]. Human Geography, 2002, 17(6): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2002.06.001] |

| [5] |

王兴中. 城市生活空间质量观下的城市规划理念[J]. 现代城市研究, 2011, 26(8): 40-48. [Wang Xingzhong. Urban planning concept under the quality concept of urban living space[J]. Modern Urban Research, 2011, 26(8): 40-48. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2011.08.007] |

| [6] |

王兴中. 对城市社会-生活空间的本体解构[J]. 人文地理, 2003, 18(3): 1-7. [Wang Xingzhong. Ontology deconstruction of urban socialliving space[J]. Human Geography, 2003, 18(3): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2003.03.001] |

| [7] |

汪丽, 王兴中. 社会阶层化与城市社会空间的发展及其与城市娱乐业的(空间)关系[J]. 人文地理, 2008, 23(2): 43-48. [Wang Li, Wang Xingzhong. Social stratification and the development of urban social space and its (spatial) relationship with urban entertainment[J]. Human Geography, 2008, 23(2): 43-48. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2008.02.008] |

| [8] |

王兴中, 高丽. 大城市中产阶层化与商娱场所的空间结构[J]. 人文地理, 2008, 23(2): 49-55. [Wang Xingzhong, Gao Li. The spatial structure of gentrification and commercial entertainment venues in large cities[J]. Human Geography, 2008, 23(2): 49-55. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2008.02.009] |

| [9] |

王立, 王兴中. 城市社区生活空间结构之解构及其质量重构[J]. 地理科学, 2011, 31(1): 22-28. [Wang Li, Wang Xingzhong. Deconstruction and quality reconstruction of urban community living space structure[J]. Sciential Geographica Sinica, 2011, 31(1): 22-28.] |

| [10] |

大卫·哈维.社会正义: 后现代主义与城市[M].朱康, 译.南京: 江苏人民出版社, 2006: 199-225. [David Harvey. Social Justice. Postmodernism and Cities[M]. Zhu Kang, trans. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2006: 199-225.]

|

| [11] |

叶超, 柴彦威. 城市空间的生产方法论探析[J]. 城市发展研究, 2011, 18(12): 86-89. [Ye Chao, Chai Yanwei. Analysis on production methodology of urban space[J]. Urban Studies, 2011, 18(12): 86-89. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2011.12.016] |

| [12] |

王威, 周长城. 社会发展与生活质量[J]. 计划与市场, 2001(9): 28-29, 36. [Wang Wei, Zhou Changcheng. Social development and quality of life[J]. Planning and Market, 2001(9): 28-29, 36.] |

| [13] |

杨卫丽, 王兴中, 张杜鹃. 城市生活质量与生活空间质量研究评介与展望[J]. 人文地理, 2010, 25(3): 20-23, 4. [Yang Weili, Wang Xingzhong, Zhang Dujuan. Research evaluation and prospect of urban quality of life and quality of living space[J]. Human Geography, 2010, 25(3): 20-23, 4. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.03.005] |

| [14] |

柴彦威, 李昌霞. 中国城市老年人日常购物行为的空间特征——以北京、深圳和上海为例[J]. 地理学报, 2005, 60(3): 401-408. [Chai Yanwei, Li Changxia. Spatial characteristics of daily shopping behaviors of urban elderly in China:A case study of Beijing, Shenzhen and Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(3): 401-408. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.03.006] |

| [15] |

孙峰华, 王兴中. 中国城市生活空间及社区可持续发展研究现状与趋势[J]. 地理科学进展, 2002, 21(5): 491-499. [Sun Fenghua, Wang Xingzhong. Research status and trend of sustainable development of urban living space and community in China[J]. Progress in Geography, 2002, 21(5): 491-499. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2002.05.011] |

| [16] |

王立, 王兴中. 基于新人本主义理念的城市社区生活空间公正结构探讨[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 30-35. [Wang Li, Wang Xingzhong. Discussion on the just structure of urban community living space based on the new people-oriented concept[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 30-35. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.06.006] |

| [17] |

王立. 城市社区生活空间规划的控制性指标体系[J]. 现代城市研究, 2010, 25(2): 45-54. [Wang Li. Control index system of urban community living space planning[J]. Modern Urban Research, 2010, 25(2): 45-54. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2010.02.009] |

| [18] |

常芳, 王兴中, 王锴, 等. 对新城市主义社区空间规划价值理念的审视[J]. 现代城市研究, 2013, 28(12): 16-21. [Chang Fang, Wang Xingzhong, Wang Kai, et al. Review on the value concept of new urbanism community space planning[J]. Modern Urban Research, 2013, 28(12): 16-22. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2013.12.003] |

| [19] |

陈淑云, 曾龙. 基于TOD模式的混合居住型保障性住房选址研究——以武汉市保障房选址为例[J]. 湖北社会科学, 2014(5): 71-75, 85. [Chen Shuyun, Zeng Long. Research on the site selection of hybrid residential affordable housing based on TOD mode:A case study of Wuhan affordable housing site selection[J]. Hubei Social Science, 2014(5): 71-75, 85. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2014.05.014] |

| [20] |

刘爱华, 邹哲. 特大城市保障性住房空间布局与优化研究——以天津市为例[J]. 天津行政学院学报, 2016, 18(4): 89-95. [Liu Aihua, Zou Zhe. Research on spatial layout and optimization of affordable housing in megacities:A case study of Tianjin[J]. Journal of Tianjin in Administration Institute, 2016, 18(4): 89-95.] |

| [21] |

徐延辉, 黄云凌. 城市低收入居民的幸福感及其影响因素研究[J]. 经济社会体制比较, 2013(4): 158-168. [Xu Yanhui, Huang Yunling. Research on the happiness of low-income urban residents and its influencing factors[J]. Compariative of Economic & Social Systems, 2013(4): 158-168.] |

| [22] |

张纯, 李晓宁, 满燕云. 北京城市保障性住房居民的就医可达性研究——基于GIS网络分析方法[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 59-64. [Zhang Chun, Li Xiaoning, Joyce Y MAN. Accessibility to health care service of the affordable housing residents in Beijing:Base on GIS network analysis[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 59-64. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.02.039] |

| [23] |

周素红, 程璐萍, 吴志东. 广州市保障性住房社区居民的居住——就业选择与空间匹配性[J]. 地理研究, 2010, 29(10): 1735-1745. [Zhou Suhong, Cheng Luping, Wu Zhidong. Residential-employment choice and spatial matching of residents in affordable housing communities in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2010, 29(10): 1735-1745.] |

| [24] |

曾文, 向梨丽, 张小林. 南京市社区服务设施可达性的空间格局与低收入社区空间剥夺研究[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 73-81. [Zeng Wen, Xiang Lili, Zhang Xiaolin. Research in spatial pattern of accessibility to community service facilities and spatial deprivation of low income community in Nanjing[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 73-81.] |

| [25] |

吴莹, 陈俊华. 保障性住房的住户满意度和影响因素分析:基于香港公屋的调查[J]. 经济社会体制比较, 2013(4): 109-117. [Wu Ying, Chen Junhua. Analysis of household satisfaction and influencing factors of safe housing:Based on the survey of public housing in Hong Kong[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2013(4): 109-117.] |

| [26] |

Stinner W F, Van Loon M, Chung S W, et al. Community size, individual social position, and community attachment[J]. Rural Sociology, 1990, 55(4): 494-521. |

| [27] |

巢小丽. 居民社区归属感对其社区参与行为的影响——基于Z省N市的实证分析[J]. 广东行政学院学报, 2013, 25(3): 23-27. [Chao Xiaoli. Influence of residents' sense of community belonging on their community participation behavior:An empirical analysis based on N city, Z province[J]. Journal of Guangdong Institue of Public Adminstration, 2013, 25(3): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1008-4533.2013.03.005] |

| [28] |

Kwan M, Murray A T, O'Kelly M E, et al. Recent advances in accessibility research:Representation, methodology and applications[J]. Journal of Geographical Systems, 2003, 5(1): 129-138. DOI:10.1007/s101090300107 |

| [29] |

Macintyre S, Macdonald L, Ellaway A. Do poorer people have poorer access to local resources and facilities? The distribution of local resources by area deprivation in Glasgow, Scotland[J]. Social Science & Medicine, 2008, 67(6): 900-914. |

| [30] |

张沛, 张中华. 国外城市居住社区设施可获性研究及其在中国西安的实践[J]. 国际城市规划, 2009, 24(1): 84-91. [Zhang Pei, Zhang Zhonghua. Research on the accessibility of foreign urban residential community facilities and its practice in Xi'an, China[J]. Urban Planning International, 2009, 24(1): 84-91.] |

| [31] |

单菁菁. 社区情感与社区建设[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 97-182. [Shan Jingjing. Community Emotion and Community Construction[M]. Beijing: Social Science Literature Publishing House, 2005: 97-182.]

|