2. 辽宁师范大学 海洋经济与可持续发展研究中心, 大连 116029

2. Research Center of Marine Economy and Sustainable Development, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China

改革开放40年来,中国城市一直处于稳定快速的发展轨道并得到世界认可。随着人口和产业大量向城市集聚,使得城市不断变大变强的同时也面临着各种自然和人文因素的干扰,比如洪涝灾害、地震、泥石流、瘟疫、经济危机和恐怖袭击等等。而弹性理念对于解决城市系统面临的各种干扰因素有其独特的优势。20世纪60年代生态学家Holling最先提出生态弹性的概念[1],之后弹性被应用于经济学、社会学、心理学、规划学等多个领域,弹性概念大致经历了从单一系统的工程弹性到复杂系统的生态弹性再到社会—生态弹性的演化过程[2]。不同学科对于弹性内涵的理解有所差别。这里主要区别一下与经济学中的弹性。经济学中的弹性已有100多年的历史,比如需求弹性[3]、需求价格弹性[4]等,它强调两个经济变量增幅之间的依存关系,与生态弹性中弹性的内涵有着本质的区别。

弹性理念与城市系统结合开创了城市研究的新领域,弹性城市的研究逐渐受到国内外学者的关注。对于弹性城市的定义,国外学者的研究较早,Alberti和弹性联盟等认为弹性城市具有在遭受危机或外界干扰时,能够吸收或防御这些不利因素,使自身不受影响的能力,即吸收能力或防御能力[5-7]。其实弹性城市不仅包括抵御外界干扰的能力,也包括维持自身稳定发展的能力和通过学习将积极的机遇转化为资本的能力[8]。国外学者在相关弹性领域的研究中也强调这种恢复能力或适应能力[9-12],即在外界干扰下,仍能维持系统稳定运行的能力;以及学习能力或转换能力[13, 14],即通过学习提升自己实现转型的能力。综观国外的研究,弹性城市包括三种能力:吸收能力、恢复能力和转换能力。国内的研究起步较晚,主要是对国外研究的归纳和述评,以及对相关概念和理论的梳理[15-23]。国内学者认为城市弹性是指城市在发展过程中面临各种自然和人文因素的干扰,通过城市系统的自我调整来应对各种不利因素,维持系统正常运转,并能够从干扰中学习增强自身的能力[24]。对弹性进行测度的研究还相对较少[25, 26],国内弹性城市的研究更多集中在城市规划领域,作为一种城市发展理念受到重视。针对城市与区域经济弹性视角及其影响因素与测度方面的研究,近几年才开始被关注[27-29]。综观国内外的研究,城市弹性包括城市生态弹性、工程弹性、经济弹性和社会弹性4大类型;同时城市弹性也包括三种能力:吸收能力、恢复能力和转换能力;城市经济弹性包括城市经济吸收能力、城市经济恢复能力和城市经济转换能力。

尽管中国城镇化水平不断提高,但是全国各区域之间发展不平衡问题依然十分显著。目前来看,中国四大经济板块中东北三省的经济发展出现严重下滑。东北是资源枯竭城市集中地区,矿产资源面临枯竭,城市面临转型压力;而且产业结构过重,人力资源大量流失,城市经济的可持续发展面临严峻挑战。开展城市经济弹性研究,有利于城市的转型发展,是城市经济可持续发展的必然前提。本文在归纳总结相关概念与内涵的基础上,结合东北三省城市具体状况,运用熵值法和多指标综合评价法对东北三省城市经济弹性水平进行测度与分析,并运用灰色关联分析法梳理影响城市经济弹性的主要因素,为振兴东北三省的经济提供决策参考。

1 研究区与研究方法 1.1 研究区概况东北三省位于中国的东北部,北邻俄罗斯,西邻中国内蒙古,东邻朝鲜半岛,南邻黄渤海,是东北亚的中心,地理位置十分优越。该地区矿产资源丰富,农业比较发达,是全国重要的重工业基地之一。但东北三省产业结构过重,高耗能、高污染企业过多,民营企业势单力薄。近年来由于经济发展对资源的消耗过于严重,使得很多资源面临枯竭,部分以资源起家的城市面临巨大的转型压力,同时人口外流十分严重,根据2017年户籍人口统计,东北三省人口净减少达35万。自2015年以来东北三省经济开始整体出现严重下滑,多数城市经济出现负增长。东北三省包括黑龙江、吉林和辽宁三省,一共包括36个地级以上城市。由于大兴安岭地区和延边朝鲜族自治州没有可获取的数据,因此研究区域主要包括除其以外的34个地级以上城市。

1.2 指标体系与数据来源城市经济弹性是城市弹性的重要组成部分,主要反映城市经济系统的运行情况。城市经济弹性的概念来源于城市弹性,主要是指城市经济在发展过程中所面临各种因素的干扰,通过自身调整来应对各种不利因素,维持经济稳定运行,并能够从干扰中学习增强自身的能力。一般而言,城市经济弹性的主要扰动因素是经济的发展状况,资金的充足与否,以及创新能力。由于东北三省是资源枯竭城市比较集中的地区,城市转型发展迫在眉睫。因此通过城市转型实现经济高质量发展是东北城市经济弹性的特殊表现。城市经济弹性包括吸收能力、恢复能力和转换能力,因此从城市经济的吸收能力、恢复能力和转换能力3个维度,建立与之对应的9项指标,构建东北三省城市经济弹性综合评价指标体系(表 1)。

| 表 1 东北三省城市经济弹性评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Urban Economic Elasticity in Three Northeast Provinces |

城市经济吸收能力是指城市在遭受经济危机或经济打击时,能够吸收这些干扰或抵御这些不利因素的能力,使得城市经济系统不受影响。该准则层指标包括人均GDP、万元GDP电耗和人均固定资产投资。其中,人均GDP反映经济发展状况,人均GDP越高,说明经济的发展相对越好,其吸收和抵御干扰的能力越强;万元GDP电耗反映经济发展对能源的消耗状况,东北三省资源枯竭型城市居多,且多以火力发电为主,万元GDP电耗越小,其对资源的利用效率就越高,吸收经济波动造成影响的能力就越强;固定资产投资是经济发展的主要动力,在经济发展受阻时,人均固定资产投资越大越能够吸收这些干扰,使经济系统的运行不受影响。

城市经济恢复能力反映城市经济在遭遇外界干扰时,受到一定的破坏,但能够恢复或适应,依然能维持城市经济系统正常运转。该准则层指标包括人均公共财政收入、人均金融机构存款余额和第三产业从业人员比重。其中,公共财政是城市经济恢复的重要保障,公共财政越充足对城市经济恢复越有利;在城市经济遭遇危机并受到一定破坏时,经济恢复需要大量的资金,人均金融机构存款余额越多,越能促进经济的恢复;第三产业从业人员比重反映就业人员结构高度,第三产业从业人员比重越高,说明从业人员业务能力相对越强,适应多元化经济的能力也会越强,越有利于城市经济的恢复。

城市经济转换能力是指当外界的不利因素导致城市经济系统运行受到制约或遭受打击较大无法恢复到原来的状态时,城市通过自我调整,从干扰之中学习来增强自身实现转型的能力。该准则层指标包括财政性科学技术支出占GDP比重、人均社会消费品零售总额和每万人在校大学生数。其中,财政性科技支出占GDP比重反映城市科技的投入情况,一般而言,投入与产出是正相关关系,科技投入带来的创新会促进经济的转型发展;人均社会消费品零售总额是一个结果性的指标,反映城市经济学习或转型的效果,人均社会消费品零售总额越高说明经济越发达,同时当地人越有信心、有能力消费而带动经济发展;每万人在校大学生数反映城市的学习情况,大学生是一个高素质的群体,大学生规模越大,越有利于城市吸引高素质劳动力,推动城市加快转型。

具体数据来源于《中国城市统计年鉴2017》和《黑龙江省统计年鉴2017》,其中有的数据可以直接获得,部分指标数据经过简单计算得到,有极个别的城市数据是通过其他年份推算获得。

1.3 主要方法 1.3.1 熵值法确定权重系数为避免个人主观因素对评价结果造成影响,本文采用客观赋权法中常用的熵值法确定指标权重[30]。熵值法计算步骤如下所示:

1)构建原始指标数据矩阵。m个样本,Xij为第i年第j个指标的指标值。

2)数据标准化处理,消除原始数据量纲的影响,转换为可比较的数据序列。

3)

|

(1) |

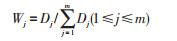

式中:Wj为第j项指标的权重;Dj为第j项指标的效用值;D为1与第j项指标的熵值之差。

1.3.2 城市经济弹性测度模型将东北三省城市经济弹性准则层各指标的标准化值与其权重相乘再求和,得到东北三省城市经济吸收能力、恢复能力和转换能力指数,进而加权求和得到东北三省城市经济弹性指数,具体计算公式如下:

|

(2) |

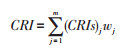

式中:CRIs表示城市经济弹性准则层测度指数,wi表示指标的权重,n表示准则层所包含的指标数,ri表示指标的量化指标值。

|

(3) |

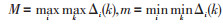

式中:CRI表示城市经济弹性指数;(CRIs)j表示城市经济吸收、恢复和转换能力指数,m表示准则层的个数;wj表示准则层要素的权重。

1.3.3 灰色关联分析法灰色关联分析的基本思想就是根据序列曲线几何形状的相似程度来测度因素序列与特征序列间联系的紧密程度。根据灰色关联公理及计算公式[31],具体步骤如下:

第一步,确定特征序列和因素序列。

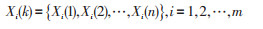

进行灰色关联分析,首先要确定参照的特征序列和被比较的因素序列。记特征序列为X0(k),共采集n个数据,即:X0(k)={X0(1), X0(2), …, X0(n)}, k = 1, 2, …, n;记因素序列为Xi(k),其中有m个子序列,即:

|

第二步,数据标准化处理,求各序列的初值像。

第三步,求关联系数。

|

(4) |

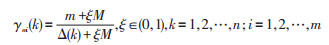

式中:

|

为差序列;ξ为分辨率,一般取值为0.5。

第四步,计算加权关联度。

|

(5) |

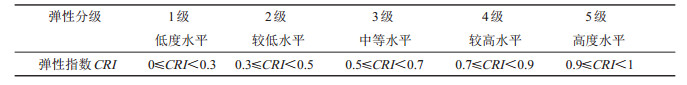

目前关于弹性的研究还较少。弹性与脆弱性有相似之处,二者以相反的概念出现,城市弹性增强必然会降低城市脆弱性[32],同时“弹性”概念与“韧性”概念较为相似。在此参考了有关脆弱性和韧性的分级研究[33-38],将城市弹性指数分为5级,依次为低度弹性、较低弹性、中度弹性、较高弹性和高度弹性(表 2)。

| 表 2 城市弹性测度分级标准 Tab.2 Grading Criteria for the Assessment of Urban Resilience |

首先运用熵值赋权法计算得到东北三省城市经济弹性准则层和指标因子的权重(表 3)。城市经济弹性准则层中,转换能力的权重系数最大,为0.417;其次是吸收能力,其权重系数为0.343;权重系数最小的是恢复能力,为0.240。在指标层中,权重也有显著不同。

| 表 3 东北三省城市经济弹性评价指标权重系数 Tab.3 Weight Coefficient of Evaluation Index of Urban Economic Elasticity in Three Northeast Provinces |

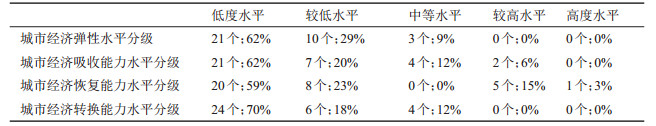

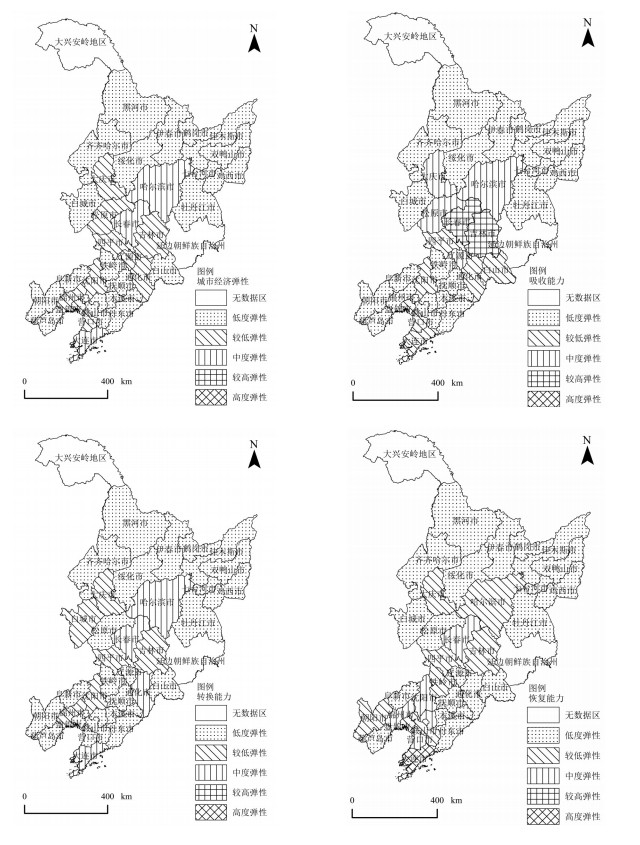

运用多指标综合评价法对东北三省城市经济弹性及构成城市经济弹性的三种能力,即吸收能力、恢复能力和转换能力分别进行测度(图 1),并对34个城市进行分级统计分析(表 4)。从目标层看,其中,大连、长春和哈尔滨城市经济弹性水平较高,分别是0.666、0.636和0.560,其次是沈阳、营口、吉林、通化和大庆等,较小的是朝阳、葫芦岛、鸡西、鹤岗、双鸭山、伊春、七台河和绥化等城市,最高的大连市是最低伊春市的10.7倍。从各准则层看,城市经济吸收能力,得分最高的是长春(0.793),其次是吉林(0.756)和哈尔滨(0.653),得分最低的是伊春(0.065),最高得分是最低得分的12.2倍。城市经济恢复能力,得分最高的是大连,其值达到0.945;其次是沈阳、长春和营口;其余城市得分均在0.600以下,其中得分最低的是伊春,其值为0.066。城市经济转换能力,大连得分最高,达到0.654;其次是通化、哈尔滨和长春;其余城市得分较低,均在0.500以下,其中得分最低的是绥化,其值为0.055。

|

图 1 东北三省城市经济弹性与城市经济吸收、恢复和转换能力水平空间分异示意图 Fig.1 Sketch Map of Spatial Differentiation of Urban Economic Elasticity and Urban Economic Absorption, Recovery and Conversion Ability in Three Northeast Provinces |

| 表 4 东北三省城市经济弹性及城市经济吸收能力、恢复能力和转换能力水平分级 Tab.4 Urban Economic Elasticity and Level Classification of Urban Economic Absorption Capacity, Recovery Capacity and Conversion Capacity in Three Northeast Provinces |

通过分级统计,处于低度水平和较低水平的城市都在80%以上,可以看出东北三省城市经济弹性水平和城市经济吸收、恢复和转换的能力水平均偏低,而且城市经济吸收、恢复和转换能力的水平与城市经济弹性水平较为相似。

2.2 城市经济弹性的空间分异从图 1中可以看出,东北三省城市经济弹性呈显著的“集聚化”分异特征,辽中南和哈长城市群地区的城市经济弹性水平明显高于其它地区,作为辽中南城市群和哈长城市群核心城市的大连、沈阳、长春和哈尔滨等城市经济弹性水平高于其它城市。从城市经济吸收能力来看,吸收能力水平最高的地区是哈长城市群地区,其次是辽中南城市群地区,其它地区城市的经济吸收能力则较低。从城市经济恢复能力来看,依然是哈长城市群地区和辽中南城市群地区的城市明显高于其它城市,其中大连市的城市经济恢复能力高于其他城市。从城市经济转换能力来看,分布上相对分散。另外,总体上来看,东北三省34个城市的城市经济弹性水平与城市经济吸收、恢复和转换三种能力水平的空间分异基本上保持一致。

东北三省城市经济弹性和城市经济吸收、恢复和转换能力空间分布上表现出的“集聚化”分异特征是由自然和人文等诸多因素共同决定的。哈大线上的四座核心城市沈阳、大连、长春和哈尔滨也是辽中南和哈长城市群地区的核心城市,同时也是全国的副省级城市,这四座城市经济总量占到整个东北三省经济总量的57.2%,四座核心城市之间的联系必然紧密,从而会带动周围城市的发展。东北三省矿业城市最为集中,有1/3以上的城市属于矿业城市,城市经济过度依赖矿产资源,过于单一的产业结构,致使过量开采矿产资源,城市面临资源枯竭,大部分矿业城市的发展阶段已步入中老年。此外,人力资源的大量流失使得城市经济转型面临重重困难,这些城市的经济弹性较低,主要分布在周边地区。

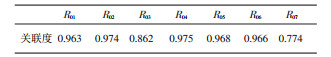

3 弹性影响因素的分析 3.1 影响因素分析随着人口不断涌入城市以及城市经济社会的快速发展需求,使得城市资源面临枯竭,环境恶化严重。在资源短缺和环境约束的条件下,城市经济的发展面临严峻的挑战,为进一步探析影响东北三省城市经济弹性的主要因素,从经济、人口、资源和环境等方面综合考虑,选取经济密度、经济规模、经济活力、经济结构、人力资源、环境状况以及自然资源等7个影响城市经济弹性的因素进行分析。其中城市地均GDP(X1)反映城市经济密度情况,城市GDP(X2)反映城市经济规模,城市GDP增长率(X3)反映城市经济活力,城市第三产业占GDP比重(X4)反映城市经济结构,建成区绿化覆盖率(X5)反映城市环境状况,城镇单位从业人员(X6)和人均土地面积(X7)反映城市人力资源与自然资源情况。城市经济弹性值作为特征序列(X0),其余7项指标作为因素序列,运用灰色关联分析法计算其关联度值(表 5)。对城市经济弹性影响因素的关联度值分析可知,经济结构对城市经济弹性的影响最大,其次是经济规模、环境状况、人力资源和经济密度,经济增长率和自然资源状况对城市经济弹性的影响较小。

| 表 5 城市经济弹性影响因素的关联度值 Tab.5 Correlation of Factors Affecting Economic Elasticity of Cities |

经济结构直接影响经济发展的质量,合理的经济结构有利于经济的高质量发展。东北三省产业结构偏重,长期以高耗能、高污染的企业为主,国有企业所占比重较高,而且改革难度加大;产业结构的不合理,导致了就业结构存在很多问题,加上国企和央企的改制导致了失业问题严重,而第三产业发展不快难以吸收就业人口,导致高素质人口外流,低素质人口滞留,进一步制约了东北三省经济的发展,使得整个东北三省城市经济弹性普遍偏低。经济规模对城市经济弹性的影响主要体现在规模经济效益上,从上述分析可以看出,城市经济规模越大,城市经济弹性越高。如大连、长春等计划单列市和省会城市,经济规模较大,这些城市不仅对外界变化的抵抗力强,而且多元化经济也带来了较好的转换能力。城市的发展需要良好的生态环境作为支撑,生态环境与社会经济构成完整的统一体,随着城市生态环境的日趋恶化,其承载能力越来越弱,在生态文明时代对城市经济发展的制约作用越来越明显,使得城市经济弹性逐渐降低。经济密度最直接体现在产业集聚上,通过产业集聚能够节约资源,减少不必要的资源冗余,产生更高的经济效益;同时可以共享便利的基础设施以及科技转化的成果,节约投资和降低生产成本;也可以对生产过程产生的废物进行集中处理,从而可以减少污染的扩散,并能够节约一定的废物处理成本。经济活力对城市经济弹性的影响较小,过分追求经济增长率并不会带来经济质量的提升,城市经济增长率的确很重要,但是由于不同城市资源多寡的差异以及自然本底的不同,城市经济的高质量发展比经济的高速增长更有意义。城市资源分为自然资源和人力资源,自然资源对城市经济弹性的影响最小,东北大部分城市都是依靠资源起家,而现在资源对城市经济发展的作用已不再是决定性要素;而人力资源对城市经济弹性影响较大,排在环境状况之后,经济发展需要大量人力资源作支撑,东北三省人力资源流失严重,不仅人口自然增长率低,部分城市甚至出现负增长,而且人口大量外流,尤其是青壮年劳动力,人力资源的缺失对城市经济的转型十分不利。城市经济弹性的影响因素是多方面的,自然资源与环境状况是经济发展的载体,经济结构、规模、密度和经济的增长率反过来又对自然资源和环境造成一定影响,经济的发展最终是靠人来实现,因此人力资源在经济发展的过程中起着不可替代的作用,这些影响因素共同作用影响着城市经济的弹性。由于沈阳、大连、长春和哈尔滨等核心城市的产业较完善,产业结构较高级及经济密度相对较大,尽管东北三省人口外流严重,但这几个核心城市也吸纳了不少周围城市的人力资源,因此哈大沿线核心城市的城市经济弹性高于周边城市。

4 结论东北三省经济严重下滑的背后是多种因素共同作用的结果。开展东北三省城市经济弹性研究,对提升城市经济发展质量,实现城市经济可持续发展具有重要意义。通过构建东北三省城市经济弹性评价指标体系,运用熵值赋权法、多指标综合评价法对东北三省城市经济弹性及城市经济吸收、恢复和转换能力进行评价,并运用灰色关联法对影响城市经济弹性的因素进行分析,结果表明:

4.1 东北三省城市经济弹性较弱东北三省城市经济弹性准则层中城市经济转换能力的权重最大,其次是城市经济吸收能力,城市经济恢复能力的权重最小。从城市经济弹性指数来看,大连、沈阳、长春、吉林、通化、哈尔滨和大庆的城市经济弹性水平相对较高,而其余城市则普遍较低。对城市数量进行分级研究发现,东北三省城市经济弹性和城市经济吸收、恢复和转换能力处于低度水平和较低水平的城市在80%以上。

4.2 城市经济弹性呈显著的“集聚化”分异特征辽中南城市群和哈长城市群地区的城市经济弹性明显高于其它地区,作为辽中南城市群和哈长城市群核心城市的大连、沈阳、长春和哈尔滨等城市经济弹性水平高于其它城市。城市经济弹性与城市经济吸收、恢复和转换能力的空间分异基本保持一致。哈大沿线城市经济弹性在空间分布上表现出的“集聚化”分异特征是由多种因素共同作用造成的。

4.3 城市经济弹性影响因素不同城市经济弹性的影响因素是多方面的,自然资源与环境状况是经济发展的载体,经济结构、规模、密度和经济的增长率反过来又会对自然资源和环境造成一定的影响,经济的发展最终是靠人来实现,因此人力资源在经济发展的过程中起着不可替代的作用,这些影响因素共同作用影响着城市经济的弹性。通过灰色关联分析法计算影响指标因子与城市经济弹性的关联度值分析得到,经济结构对城市经济弹性影响最大,其次是经济规模、环境状况、人力资源和经济密度,经济增长率和自然资源状况对城市经济弹性的影响较小。

| [1] |

Holling C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology & Systematics, 1973, 4(4): 1-23. |

| [2] |

Folke C. The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses[J]. Global Environ Change, 2006, 16(3): 253-267. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 |

| [3] |

岳云华, 杨兴礼, 陈俊华. 需求弹性对产业活动的指示功能研究[J]. 人文地理, 2000, 15(1): 20-22. [Yue Yunhua, Yang Xingli, Chen Junhua. Study on indicative function of elasticity of demand in industrial activities[J]. Human Geography, 2000, 15(1): 20-22.] |

| [4] |

陈勇, John M, Dogan T. 基于特征价格模型的住宅需求价格弹性分析——深圳住宅市场实证研究[J]. 城市发展研究, 2011, 18(2): 62-67. [Chen Yong, John M, Dogan T. Hedonic analysis of price elasticity of housing demand:The case of housing market in Shenzhen[J]. Urban Studies, 2011, 18(2): 62-67. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2011.02.010] |

| [5] |

顾永清. 试论城市的动态规划[J]. 城市规划汇刊, 1994(1): 38-41. [Gu Yongqing. On 'dynamic urban planning'[J]. Urban Planning Forum, 1994(1): 38-41.] |

| [6] |

周庆生. 改变我国城市规划被动局面的对策[J]. 城市规划, 1988(4): 15-19. [Zhou Qingsheng. Countermeasure to change the passive situation of urban planning in China[J]. City Planning Review, 1988(4): 15-19.] |

| [7] |

Alberti M, Marzluff J M, Shulenberger E, et al. Integrating humans into ecology:Opportunities and challenges for studying urban ecosystems[J]. Bioscience, 2003, 53(12): 1169-1179. DOI:10.1641/0006-3568(2003)053[1169:IHIEOA]2.0.CO;2 |

| [8] |

Berkes J, Colding C F F. Navigating social-ecological systems:Building resilience for complexity and change[J]. Biological Conservation, 2004, 119(4): 581-581. DOI:10.1016/j.biocon.2004.01.010 |

| [9] |

Wildavsky A. Searching For Safety[M]. New Brunswich, N J: Transaction Books, 1988: 253.

|

| [10] |

Holling C S. Engineering Resilience Versus Ecological Resilience:Engineering Within Ecological Constraints[M]. Washington D C: National Academy Press, 1996: 31-44.

|

| [11] |

Bruneau M, Stephanie E C, Ronald T E, et al. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities[J]. Earthquake Spectra, 2003, 19(4): 733-752. DOI:10.1193/1.1623497 |

| [12] |

Paton D, Johnston D. Disasters and communities:Vulner-ability, resilience and preparedness[J]. Disaster Prevention and Management, 2001, 10(4): 270-277. DOI:10.1108/EUM0000000005930 |

| [13] |

Paton D, Hill R. Managing company risk and resilience through business continuity management[M]//Thomas C C, Paton D, Johnston D. Disaster Resilience: An Integrated Approach. Springfield, Ill: Charles C Thomas Pub Ltd., 2006: 250-267.

|

| [14] |

Rose A, Lim D. Business interruption losses from natural hazards:Conceptual and methodological issues in the case of the Northridge earthquake[J]. Global Environmental Change, 2002, 4(1): 1-14. |

| [15] |

蔡建明, 郭华, 汪德根. 国外弹性城市研究述评[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1245-1255. [Cai Jianming, Guo Hua, Wang Degen. Review on the resilient city research overseas[J]. Progress in Geography, 2012, 31(10): 1245-1255. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.10.001] |

| [16] |

彭翀, 袁敏航, 顾朝林, 等. 区域弹性的理论与实践研究进展[J]. 城市规划学刊, 2015(1): 84-92. [Peng Chong, Yuan Minhang, Gu Chaolin, et al. Research progress on the theory and practice of regional resilience[J]. Urban Planning Forum, 2015(1): 84-92.] |

| [17] |

王冰, 张惠, 张韦. 社区弹性概念的界定、内涵及测度[J]. 城市问题, 2016(6): 75-81. [Wang Bing, Zhang Hui, Zhang Wei. Definition, connotation and measurement of community elasticity[J]. Urban Problems, 2016(6): 75-81.] |

| [18] |

许涛, 王春连, 洪敏. 基于灰箱模型的中国城市内涝弹性评价[J]. 城市问题, 2015(4): 2-11. [Xu Tao, Wang Chunlian, Hong Min. Evaluation of urban water logging elasticity in China based on grey box model[J]. Urban Problems, 2015(4): 2-11.] |

| [19] |

王琳, 陈天. 滨海地区城市水安全弹性分析——以中国112个城市为例[J]. 城市问题, 2017(9): 39-47. [Wang Lin, Chen Tian. Elastic analysis of urban water safety in coastal area:A case study of 112 cities in China[J]. Urban Problems, 2017(9): 39-47.] |

| [20] |

欧阳虹彬, 叶强. 弹性城市理论演化述评:概念、脉络与趋势[J]. 城市规划, 2016, 40(3): 34-42. [Ouyang Hongbin, Ye Qiang. A review on the evolution of resilient city theory:Concept, context and tendency[J]. City Planning Review, 2016, 40(3): 34-42.] |

| [21] |

黄晓军, 黄馨. 弹性城市及其规划框架初探[J]. 城市规划, 2015, 39(2): 50-56. [Huang Xiaojun, Huang Xin. Resilient city and its planning framework[J]. City Planning Review, 2015, 39(2): 50-56. DOI:10.11819/cpr20150209a] |

| [22] |

陈作任, 李郇. 经济韧性视角下城镇产业演化的路径依赖与路径创造——基于东莞市樟木头、常平镇的对比分析[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 113-120. [Chen Zuoren, Li Xun. Path dependence and path creation of industrial evolution about towns from the perspective of economic resilience:Based on the comparative analysis about Zhangmutou and Changping in Dongguan[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 113-120.] |

| [23] |

李彤玥, 牛品一, 顾朝林. 弹性城市研究框架综述[J]. 城市规划学刊, 2014(5): 23-31. [Li Tongyue, Niu Pinyi, Gu Chaolin. A review on research frameworks of resilience cities[J]. Urban Planning Forum, 2014(5): 23-31. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2014.05.004] |

| [24] |

李博, 张帅, 王艺. 辽宁省城市弹性及其空间分异测度[J]. 城市问题, 2018(8): 40-47. [Li Bo, Zhang Shuai, Wang Yi. Urban elasticity and spatial differentiation measure of Liaoning province[J]. Urban Problems, 2018(8): 40-47.] |

| [25] |

廖柳文, 秦建新, 刘永强, 等. 基于土地利用转型的湖南省生态弹性研究[J]. 经济地理, 2015, 35(9): 16-23. [Liao Liuwen, Qin Jianxin, Liu Yongqiang, et al. Study on ecological elasticity of Hunan province based on land use transition[J]. Economic Geography, 2015, 35(9): 16-23.] |

| [26] |

李博, 张帅. 沿海城市弹性演变趋势与影响因素分析——以大连市为例[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2017, 40(2): 268-275. [Li Bo, Zhang Shuai. Analysis of the evolution trend and influencing factors of the elasticity of coastal cities:A case study of Dalian city[J]. Journal of Liaoning Normal University (Natural Science Edition), 2017, 40(2): 268-275.] |

| [27] |

胡晓辉, 张文忠. 制度演化与区域经济弹性——两个资源枯竭型城市的比较[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 1308-1319. [Hu Xiaohui, Zhang Wenzhong. Institutional evolution and regional economic resilience:A comparison of two resource-exhausted cities in China[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 1308-1319.] |

| [28] |

徐媛媛, 王琛. 金融危机背景下区域经济弹性的影响因素——以浙江省和江苏省为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(8): 986-994. [Xu Yuanyuan, Wang Chen. Influencing factors of regional economic resilience in the 2008 financial crisis:A case study of Zhejiang and Jiangsu provinces[J]. Progress in Geography, 2017, 36(8): 986-994.] |

| [29] |

Tan Juntao, Zhang Pingyu, Lo Kevin, et al. Conceptualizing and measuring economic resilience of resource-based cities:Case study of Northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2017, 27(3): 471-481. DOI:10.1007/s11769-017-0878-6 |

| [30] |

王靖, 张金锁. 综合评价中确定权重向量的几种方法比较[J]. 河北工业大学学报, 2001, 30(2): 52-57. [Wang Jing, Zhang Jinsuo. Comparing several methods of assuring weight vector in synthetical evaluation[J]. Journal of Hebei University of Technology, 2001, 30(2): 52-57. DOI:10.3969/j.issn.1007-2373.2001.02.012] |

| [31] |

贺祥, 林振山, 刘会玉, 等. 基于灰色关联模型对江苏省PM2.5浓度影响因素的分析[J]. 地理学报, 2016, 71(7): 1119-1129. [He Xiang, Lin Zhenshan, Liu Huiyu, et al. Analysis of the driving factors of PM2.5 in Jiangsu province based on grey correlation model[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(7): 1119-1129.] |

| [32] |

Maru Y T, Stafford Smith M, Sparrow A, et al. A linked vulnerability and resilience framework for adaptation pathways in remote disadvantaged communities[J]. Global Environmental Change, 2014, 28: 337-350. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2013.12.007 |

| [33] |

苏飞, 张平宇. 石油城市经济系统脆弱性评价——以大庆市为例[J]. 自然资源学报, 2009, 24(7): 1267-1274. [Su Fei, Zhang Pingyu. Vulnerability assessment of petroleum city's economic system:A case study of Daqing city[J]. Journal of Natural Resources, 2009, 24(7): 1267-1274. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2009.07.014] |

| [34] |

谢盼, 王仰麟, 刘焱序, 等. 基于社会脆弱性的中国高温灾害人群健康风险评价[J]. 地理学报, 2015, 70(7): 1041-1051. [Xie Pan, Wang Yanglin, Liu Yanxu, et al. Incorporating social vulnerability to assess population health risk due to heat stress in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(7): 1041-1051.] |

| [35] |

方创琳, 王岩. 中国城市脆弱性的综合测度与空间分异特征[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 234-247. [Fang Chuanglin, Wang Yan. A comprehensive assessment of urban vulnerability and its spatial differentiation in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 234-247.] |

| [36] |

何艳冰, 黄晓军, 翟令鑫, 等. 西安快速城市化边缘区社会脆弱性评价与影响因素[J]. 地理学报, 2016, 71(8): 1315-1328. [He Yanbing, Huang Xiaojun, Zhai Lingxin, et al. Assessment and influencing factors of social vulnerability to rapid urbanization in urban fringe:A case study of Xi'an[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(8): 1315-1328.] |

| [37] |

李博, 杨智, 苏飞. 基于集对分析的大连市人海经济系统脆弱性测度[J]. 地理研究, 2015, 34(5): 967-976. [Li Bo, Yang Zhi, Su Fei. Measurement of vulnerability in human-sea economic system based on set pair analysis:A case study of Dalian city[J]. Geographical Research, 2015, 34(5): 967-976.] |

| [38] |

孙阳, 张落成, 姚士谋. 基于社会生态系统视角的长三角地级城市韧性度评价[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 151-158. [Sun Yang, Zhang Luocheng, Yao Shimou. Evaluating resilience of prefecture cities in the Yangtze River deltaregion from a socio-ecological perspective[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(8): 151-158.] |