2. 中国科学院 区域可持续发展分析与模拟实验室, 北京 100101;

3. 中国科学院大学, 北京 100049

2. Key Lab of Regional Sustainable Development and Modelling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

从英国工业革命到20世纪中叶,西方发达国家经历了城市化的黄金时期,实现了从农业社会向城市社会的彻底转变[1]。随后,世界城镇化进入发达国家城市现代化水平提高和发展中国家的快速发展阶段[2]。世界城市文明经历持续上百年的发展后,快速城镇化与经济增长已成为当前全球城市普遍追寻的“标准发展路径”[3]。然而,随着全球经济增长速度放缓和局部经济危机的冲击,该路径在部分地区已经不再现实、不可持续和不具普遍性[4, 5],而局部收缩现象在全球越来越普遍[6]。

城市收缩(city shrinking)最初用于描述20世纪末城市人口减少与经济衰退的过程[7, 8],并运用生命周期理论来解释,认为城市收缩是可逆、短暂的现象,与城市增长一样,是具有社会与产业周期性发展特征的一个自然过程,通过城市更新、复兴等手段即可改变城市的收缩趋势而实现再增长[9, 10]。然而,在全球化作用下,城市整体的生产体系和空间被重构,城市生命周期理论已不能解释城市的增长与衰退特征[11],城市收缩不再是城市发展轨迹的暂时偏离[12, 13],也不仅是简单的人口减少,城市收缩成为以人口规模下降为导引的城市经济、公共服务衰退,甚至城市建筑物被撂弃的综合问题[14, 15]。

目前,城市收缩引起国内外学者的广泛关注。虽然西方对收缩城市研究起步较早,但尚未形成系统的理论,对收缩城市的内涵、界定、成因及成效等还存在很多争议[16]。普遍认为人口减少是量化界定城市收缩的重要依据[15],但具体标准还存在较多争议[16]。对收缩城市的界定,Wiechman认为总人口在10000人以上的人口密集区,在某种结构性经济危机的作用下,人口持续流失超过两年的地区则为收缩城市[17];Oswalt等学者认为若某城市人口流失至少10%或年均人口流失率大于1%则为收缩城市[18]。除了量化界定外,Martinez-Fernandez等认为只要经历了人口流失、经济衰退、就业下降、社会问题等结构性危机的地区即为收缩城市[19]。在既有研究中量化描述收缩城市的统计量涵盖了社会维度、经济维度、空间维度,但国内的城市收缩定量研究中大多仍是采用人口指标。然而广义的城市收缩是指城市的人口、经济、社会、环境和文化在空间上的全面衰退[20],仅用人口变动来量化描述复杂成因导致的收缩现象难免有失偏颇[21]。研究空间尺度方面,国内外既有研究中有国家、地区、典型城市或者地级市尺度的案例分析,国内也有乡镇、街道办尺度的分析,然而乡镇尺度的过于微观。因而,如何在合适的尺度上定量地科学判断收缩城市成为争论的焦点之一。

鉴于国内外对收缩城市定量鉴别问题的争论,我国城市是否出现收缩成为亟需回答的问题,特别是在区县尺度上是否存在收缩,收缩地区有何特征更值得探讨。改革开放以来,在中国快速城镇化的过程中,大城市获得了快速高效的发展,小城镇尤其是区县的发展未受到足够的重视,目前面临着社会经济等方面的众多发展问题。随着我国城镇化拐点的来临,大城市、特大城市虹吸效应愈发显著,众多的区县势必会成为未来我国城镇化的主力军,从根本上影响我国城镇化建设的全局。目前国内对收缩城市的成因、机制和规划已形成大量成果,但对区县尺度的收缩研究还尚显不足。因而本文从城市发展指数入手,通过城市发展指数对我国区县尺度的收缩状况进行初步判断,以期能够对我国未来城镇化建设起到指导作用。

2 收缩城市与城市可持续发展近年来对城市收缩的研究在全球范围内展开,取得较多的研究成果,普遍认为人口变化及伴随的经济衰退是城市收缩的重要标志[15],但对收缩城市的定量界定还存在较大争议[16],以人口为重要标志,从社会、经济角度综合定量研究城市收缩的研究较少,且采用哪些指标还存在较大争议。

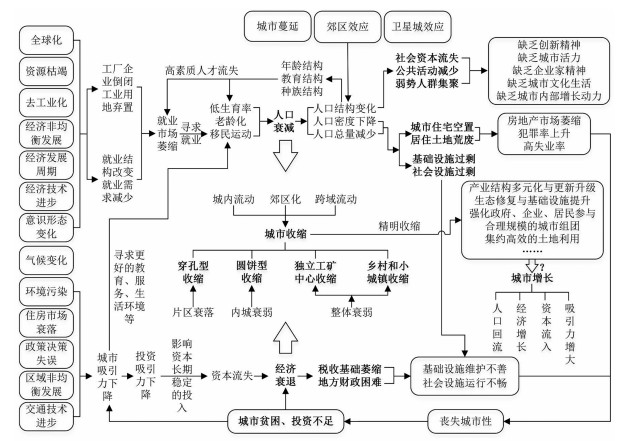

Rieniets认为,收缩城市与增长城市一样,也具有数量型和质量型内涵,数量型特质突出表现为城市范围内常住人口的持续减少[22]。在收缩城市内涵界定的众多观点和表述中,人口持续减少与经济衰减得到较多学者认可,此内涵与Häußermann和Siebel提出收缩城市概念时所描述的德国情境最符合[16]。然而,城市收缩不仅仅表现为人口的持续减少,往往还伴随着由于结构性危机而引起的经济转型。随着研究的深入,越来越多的学者认为城市收缩不是简单的因果机制,各因素并发累积且自我强化,很难明确区分先后因果,其是一个复杂的循环反馈过程[23, 24],并伴随着房屋空置、人口流失、财政赤字、产业衰退、土地利用结构变化等一系列复杂问题(图 1)。

|

图 1 城市收缩的动因、影响机制和作用过程 Fig.1 The Motivation, Influencing Mechanism and Functional Process of Urban Shrinkage 注:作者根据参考文献[15],[23],[38],[39]改绘。 |

随着城市收缩在全球范围内出现,收缩城市的识别成为学者及城市管理者关注的焦点之一。西方发达国家主要是以人口指标作为核心指标进行收缩城市识别,一方面因为城市收缩的核心特征是人口数量的减少;另一方面,人口数据最容易获得,且能够在一定程度上反映城市的资本运转情况。人口自然增长率也影响城市人口数量的变动,因而使用人口总量不能准确表示城市收缩的内涵,若某地区老龄化较严重和自然增长率较低,则这一情况很容易发生[25]。此外,人口老龄化与收缩城市之间存在明显的相关关系,国内外老龄化严重的地区同时存在明显的收缩现象[26]。

经济衰退作为城市结构性危机的反映,可能不仅引起人口外迁和地区老龄化程度加深,也造成失业率上升。因而,Pallagst认为可采用失业率来予以表征城市收缩[27]。然而,失业率的变化也与总体经济发展状态相关,若经济发展不景气时,失业率会随之上升,但这并不能表明该城市经历着城市收缩。为了消除界定的偏差,Pallagst和Albecker等提出用产业结构变动、人口结构变动等来刻画收缩城市[27, 28]。Pallagst在研究加利福尼亚的圣何塞地区时,发现其在2000—2004年实现快速的人口结构和产业结构转变的过程中,该地区的软件、网络等服务公司陆续破产导致科技人才流失,但一般性服务业的繁荣又吸引一批新的人口迁入,虽然城市人口稍有下降,但并未出现收缩现象[27]。而城市经济衰退也会导致城市财政收支、固定资产投资等出现问题。因而城市人口下降指标难以全面体现城市收缩的深刻内涵,需要采用失业率、财政收支等更多指标进行补充。

收缩地区人口外流和经济衰退可导致城市空间形态变化,因而空间维度指标成为量化描述城市收缩的重要指标。然而我国城镇化处于加速时期,大部分城市空间不断扩张,城市内部和对外交流不断增强;而部分小城市由于大城市虹吸效应或者大城市内部的小区域的城市社会变化等原因而正在发生局部收缩,因而我国存在着城市收缩与城市空间扩张的悖论[29],且这种收缩和扩张可能在同一城市的不同地区发生。因而,运用空间维度指标清晰描述收缩城市存在较大困难。可用于刻画城市收缩的指标较少,且存在其内在的不足。如居住空置率,是描述收缩城市的重要指标[30, 31],然而造成居住空置率高的原因较多。可能一方面由于人口的区域流动造成人口流出地居住空置率增高,另一方面由于住房市场供过于求而导致住房空置率居高不下。再如城市基础设施和便利设施的可达性,可量化描述城市收缩的具体状态,但城市收缩与增长可能出现在同一城市的不同地区[27],如若将二者用于整个城市的计算,很可能由于两个指标的互补而造成计算结果变动较小,而实际上该城市的部分地区已经发生明显收缩,因此运用此两项指标界定城市收缩时需仔细考虑研究的尺度[15]。此外,全国县域单元的居住空置率、基础设施和便利设施可达性等数据获取较为困难。因而本研究对空间维度指标不作考虑。

目前,国内从多维角度探索我国城市收缩状况的相关研究较少。虽然在城市收缩的认识上,城市收缩是多因素和多后果相互作用的综合过程得到较多认可,但在实际研究中仍是以人口或经济指标进行鉴别,如刘风豹等从多维度、多尺度量化识别了东北地区的收缩状况,以人口变动率和夜间灯光数据来单独判断城市的收缩状况[32];李元伟基于吉林省第五次和第六次全国人口普查资料从就业人口、常住人口等指标,结合对应年份的社会经济数据,对吉林省收缩状况进行了定性与定量分析[33]。而运用综合指数对收缩城市进行研究的极少,如林雄斌等从人口和经济视角,通过建立城市发展综合指数对我国收缩城市程度与影响因素分析[34]。城市收缩是一个极为复杂的社会过程,具有多维的表现形式和多元的成因,仅以人口和经济特征单独识别收缩城市具有片面性。因此,若要更客观、真实、精准地揭示城市收缩现象及特征,有必要运用类似人类发展指数的综合指数从多个维度对收缩城市进行识别。

城市发展指数与人类发展指数相似,能够反映出城市的社会经济建设情况和管理的有效程度,相较人口、经济等单一维度的指标,是能够较为全面地衡量城市建设发展的综合指标,在城市综合发展状况评估中有较多的应用[35-37]。城市的健康发展是需要各方面共同协调运行的,人口或经济的变动并不能表明城市总体出现问题,因而运用人口、经济、社会等指标构造城市发展指数,对城市的总体状况进行诊断,进而运用城市发展指数判断城市的收缩状况。

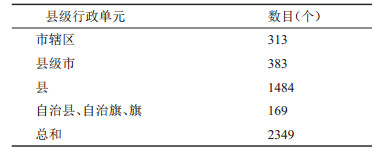

3 研究方法与数据 3.1 研究空间单元与数据鉴于我国地区发展深刻受到行政区划影响,综合考虑数据可获得性以及在全国尺度上分析的全面性,本文以县(包括县、县级市和自治县等)和市辖区为基本分析单元。由于2000—2010年行政区调整,本文以2000年的县域单元为基准,将2010年的县域单元做相应的数据调整,最终确定出2349个具有有效数据的县域单元(表 1)。

| 表 1 研究基本单元数目及组成 Tab.1 The Number and Composition of Basic Study Units |

研究数据主要来源于《2001中国县(市)社会经济统计年鉴》、《2011中国县(市)社会经济统计年鉴》及《2001中国城市统计年鉴》、《2011中国城市统计年鉴》,部分数据来自相关年份各县级行政区社会与经济统计公报。夜间灯光指数数据来源于美国国家地球物理数据中心(http://www.ngdc.noaa.gov/eog/dmsp.html)公布的非辐射定标夜间稳定灯光影像数据。以县级行政单元内的每个栅格的平均值作为该区域内的灯光强度数据。

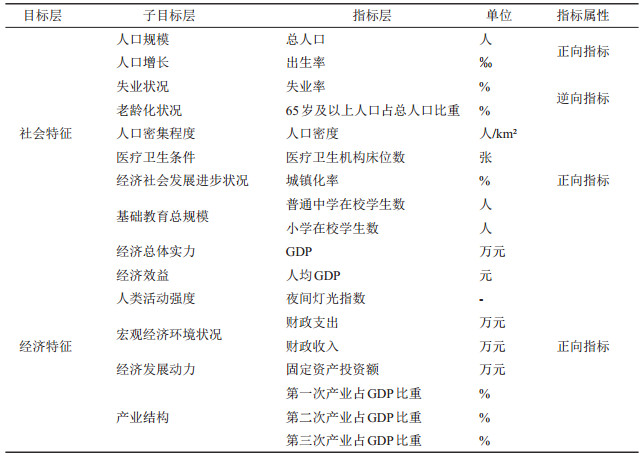

3.2 城市发展指数构建 3.2.1 城市发展指数指标体系构建本文从区域的社会经济角度出发,结合文献梳理[21, 25, 34],根据城市的发展原理及简明科学、数据可获得等原则,构建出由18个指标组成的城市发展指数指标体系,对区域的发展状况做综合评价,进而对区域的收缩状况进行测度。

在结合区域可持续发展及收缩现象内涵的基础上,通过设置总人口来衡量区域的人口规模;通过设置出生率与65岁及以上人口占总人口比重分别对区域人口的生育水平、老龄化特征进行考核;通过设置失业率来衡量一个区域闲置的劳动产能和经济发展状况;通过设置GDP来衡量区域的总体经济实力;夜间灯光指数可很好地表征人口等其他社会经济数据的空间特征[40],可以用于表征大、中尺度上人类活动的动态格局和反映人类活动强度[41, 42],因而通过设置夜间灯光指数测度各地区的人类活动强度;通过设置人均GDP来体现一定时间和条件下区域的发展水平与其经济效益;固定资产投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一,在经济增长中起着推动作用,通过设置固定资产投资指标测度地区的经济发展动力;财政收支的平衡是经济保持平衡性的关键影响因素,对宏观税收和资金流动性有重要影响,因而通过设置财政支出和财政收入指标测度宏观经济环境的状况;通过设置一二三产业产值占GDP比重来体现区域的经济结构与发展阶段;通过设置人口密度来体现人口的密集程度;通过设置小学、普通中学在校学生数对区域的基础教育事业发展的总规模进行测度;通过设置医疗机构床位数来反映医院的规模、等级和提供卫生服务的能力;通过设置城镇化率来表征地区的经济社会发展进步状况。指标体系如表 2所示。

| 表 2 城市发展指数指标体系 Tab.2 Evaluation Index System of Urban Development |

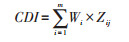

本研究依据城市发展指数指标体系,运用熵值法确定各指标权重,再以样本数据标准化后的值与相应的权重相乘,获得城市发展指数。

熵值法是一种重要的客观赋权法,其根据各项指标样本数据所提供信息的大小来确定指标权重。人们在评价决策中所获信息的多少,是确定评价精度和可靠性大小的决定性因素之一。在信息论中,信息熵表示一组不确定事物能提供多少信息量,还描述了样本数据变化的速率,在综合评价中表示了指标变化的相对幅度和相对速度。而指标的相对水平则由样本标准化后的值来表述,最终评价值(城市发展指数)由两者相乘后得到,这体现出指标发展水平和相对速度的结合,所以由熵值法获得的评价结果可以反映城市发展内涵所要求的评价对象在发展水平、速度和协调性上的描述问题,且统计数据也满足熵值法对样本数据完整性的要求[43]。

(1)数据标准化

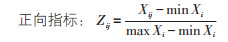

由于各指标有不同的数量级和量纲,需要对原始数据进行标准化处理。为避免标准化后产生负值而不利于运用熵值法进行运算,故采用极差标准化法对2000年与2010年各指标的原始数据进行标准化处理:

|

(1) |

|

(2) |

式中:Zij和Xij分别为第i(i =1, 2, 3, …, m)个评价指标第j(j =1, 2, 3, …, n)个点位的标准化处理后的数据值和原始数据值,max Xi和min Xi分别为原始数据第i个指标的最小数据值和最大数据值。

(2)计算评价指标的权重

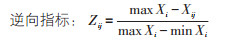

对有m个指标,n个样本的数据集,第i个指标的权重为:

|

(3) |

(3)城市发展指数:

|

(4) |

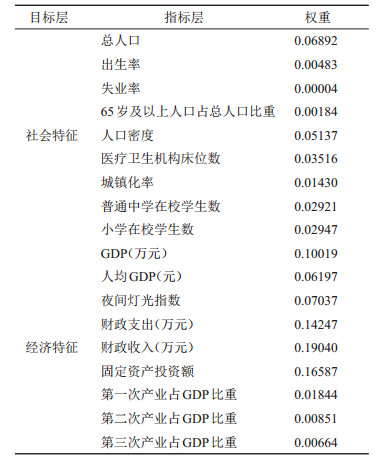

根据以上计算步骤,对我国2349个县级行政区的2000年和2010年样本数据进行相关处理,计算出各指标的权重(表 3)。由熵值法确定权重的原理可知,权重大小与样本数据的变化速度与协调程度有关,因而指标权重可以在一定程度上反映其对地区发展速度和协调性的影响程度。

| 表 3 城市发展指数指标体系权重 Tab.3 Weights of the Indicator System for City Development Evaluation |

由表 3可看出,经济特征、社会特征的权重分别为0.76、0.24,且经济特征的权重远远高于社会特征权重,这表明经济在地区发展中处于主导地位,因为经济实力是社会发展的根本动力,社会的发展需要强大的经济支持。

社会特征中,逆向指标65岁及以上人口占总人口比重与失业率的权重均接近于0,且前者大于后者,表明在2000—2010年老龄化和失业对地区发展的制约作用较弱,但老龄化的制约作用强于失业,这是我国经济社会发展、医疗卫生条件不断改善、老龄人口增多导致的结果。出生率的权重为0.00483,表明各地区的出生率增长速度小且差别不大。医疗卫生机构床位数、小学和普通中学在校人数的权重较高,一方面是因为卫生、教育均是促进地区实现可持续、公平、快速发展的基础服务;另一方面因地区间人口流动加强,地区间的人口结构差异化发展明显。总人口和人口密度在社会特征中位于第一和第二,原因在于各地区的总人口和人口密度差别较大,且二者的变化是城市收缩的核心特征;此外,还因为人是地区发展的重要贡献者,对地区发展具有重要影响。

经济特征中,GDP、人均GDP反映区域经济综合发展状况,具有较高的权重,原因在于经济衰退是地区收缩的另一重要特征。夜间灯光指数是地区人类活动强度的反映,各地区夜间灯光指数变化率较大,因而有较大的权重。财政支出、财政收入、固定资产投资三者的权重之和达到0.50,原因在于固定资产投资与财政收支反映区域经济增长动力和宏观经济环境状况,关系着区域发展的好坏;同时与地区间发展差距有关。一二三产业占GDP的比重中,权重最高的是第一产业占GDP的比重,因其作为基础产业,关系着地区的生存问题;此外,由于地域的分工与自然本底不同,各地区的农业发展差异较大,致使其权重较大。

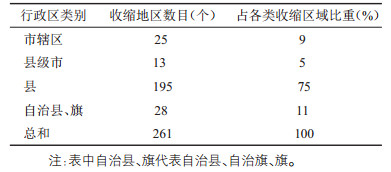

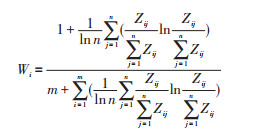

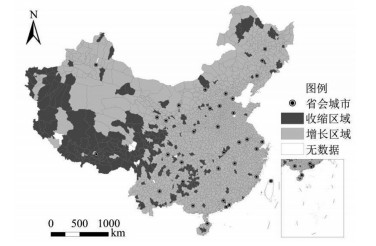

4.2 我国县域单元整体收缩状况根据以上计算步骤,获得2349个县域单元的城市发展指数,比对各地区不同时段的城市发展指数,若城市发展指数增加,则该地区获得发展;若城市发展指数减小,则该地区发生收缩。通过比对2000年与2010年城市发展指数,共鉴别出261个收缩地区,其构成情况如表 4所示;以2010年的城市发展指数与2000年的差值表示收缩程度,并依据自然间断点分级法分为大中小三级。在数量上,收缩地区占全部县域单元的11%;在收缩地区中县占比达75%,自治县、自治旗、旗占比为11%,市辖区和县级市占比为14%。在面积上,收缩区域占研究区域总面积的26%。在收缩程度上,小收缩程度的县域单元数量占全部收缩县域单元的68%,大、中收缩程度的仅占32%。在分布上,呈现出西多东少、内陆多沿海少的态势(图 2)。

| 表 4 收缩地区数目及所占比重 Tab.4 The Number and Proportion of Various Types of Shrinking Areas |

|

图 2 我国县域收缩单元空间分布图 Fig.2 Spatial Distribution Map of County Shrinkage Units in China 底图来源:国家测绘地理信息局标准地图服务网站1:2200万中国地图(审图号:CS(2016)2885号)。 |

我国发生的较大面积的收缩,是各种因素综合作用的结果。第一,改革开放以后我国大城市与特大城市获得较大发展,而县、旗等县域单元的发展相对滞后。第二,在快速城镇化和全球化的促使下,大城市与特大城市的虹吸效应更加强烈,县及自治县、自治旗、旗等不发达地区的生产要素(如劳动力)被集聚到发达地区,导致不发达地区人口流失,老龄化加重,经济社会发展缓慢或者出现负增长,并伴随着出现一系列的社会问题。第三,部分以传统产业为主导的地区,面临资源枯竭,能耗高,经济效益差的问题,城市吸引力降低,进而导致人口与资本流失,人口结构改变,社会空间破碎化和隔离加剧,最终导致土地利用改变,基础设施闲置等一系列问题。第四,在增长主义的影响下,城市空间无序扩张和新城建设形成“鬼城”。我国出现数量较多的收缩县域单元和较大面积的收缩区域,但从收缩程度来看,我国城市收缩还处于初期阶段。

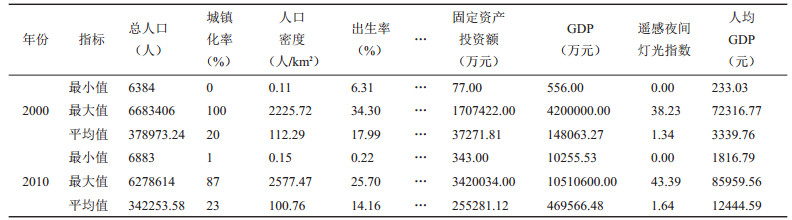

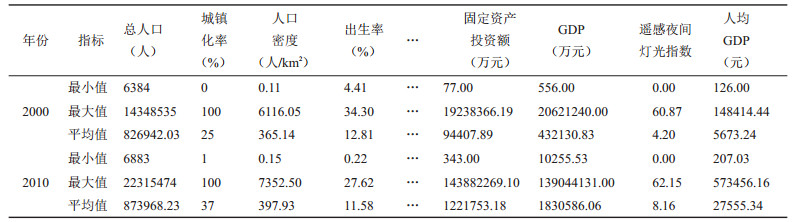

4.3 我国收缩县域单元的社会经济特征分析通过统计我国收缩县域单元的社会经济关键指标(表 5),并对比全国县域单元的社会经济关键指标统计表(表 6),发现收缩的县域单元的社会经济发展水平落后于全国平均水平。

| 表 5 收缩县域单元社会经济指标统计表 Tab.5 Statistical Table of Social and Economic Indicators of Shrinking County |

| 表 6 全国县域单元社会经济指标统计表 Tab.6 Statistical Table of Social and Economic Indicators of County |

在社会发展方面,收缩地区相比于全国而言问题更突出。从城镇化水平来看,2000—2010年,收缩地区城镇化水平从20%增长到23%,增长速度明显低于全国水平;从人口总量和人口密度来看,收缩地区出现了明显的人口数量和人口密度的下降;从出生率来看,收缩地区的人口出生率下降幅度大于全国平均水平;从老龄化来看,收缩地区的老龄化速度较慢,至2010年收缩地区刚步入老龄化状态,而全国整体在2010年之前就已步入,这与收缩地区经济社会不发达,出生率和死亡率较高有关;从医疗机构床位数来看,收缩地区床位数的数量低于全国水平,且增长速度低于全国平均水平,可能与收缩地区较晚进入老龄化状态和社会经济发展状况有关。

在经济发展方面,收缩地区的经济发展明显落后于全国,财政赤字严重。从GDP总量来看,因为大多数收缩地区为中西部的县,GDP水平低于全国平均水平;从人均GDP来看,收缩地区在增长速度和数量上都低于全国;从夜间灯光指数来看,收缩地区的夜间灯光指数低于全国平均水平,且在10年间只有小幅度的增长;从固定资产投资额来看,由于收缩地区是中西部的县,经济实力较小,人口数量较少,因而固定资产投资额较小,增长缓慢;从财政收入与财政支出的平衡程度来看,财政平衡度(财政收入与财政支出之比)从2000年的0.55下降到2010年的0.31,两个年份的财政平衡度均小于1,且财政赤字更加严重,相较于全国县级行政区的财政平衡度下降幅度更大。

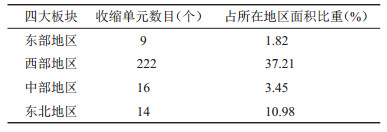

4.4 我国县域单元收缩的区域特征 4.4.1 四大板块内的收缩特征我国四大板块内的收缩状况存在较大差异。从四大板块内收缩县域单元的数量来看,四大板块的排名为:西部地区>中部地区>东北地区>东部地区;从板块内收缩地区的面积占比来看,四大板块的排名为:西部地区>东北地区>中部地区>东部地区,且西部地区远高于东北地区;从收缩地区占板块内县域单元的比重来看,四大板块的排名为:西部地区>东北地区>中部地区>东部地区(表 7)。

| 表 7 四大板块内的收缩状况 Tab.7 Shrinking Area in the Four Major Plates |

各板块内的收缩状况与其自身经济发展状况密切相关。东部地区经济发达,人口流入量较大,交通便利,在全球化的作用下能够吸引大量的生产要素集聚,社会经济发展较好,因而极少出现收缩。中部地区和东北地区聚集着大量的资源型城市,因资源枯竭并在经济结构转型中处于劣势,经济发展缓慢,加之全球化和技术进步的影响,出现了一系列的社会经济问题,最终发生收缩现象。西部地区地广人稀,环境恶劣,经济发展落后,特别是青藏高原地区,随着全球化、工业化、城镇化的发展和气候变暖的影响,人口及其他资源要素不断向内地转移,地区社会经济发展滞后;此外,西部地区的中心城市相比于东部地区的中心城市,对外围地区的虹吸效应强于溢出效应,对周围地区的带动作用较弱,甚至会阻碍周围地区的发展,致使周围形成阴影区,因而收缩现象明显。

4.4.2 地级市内的收缩状况范围内有收缩单元的地级市,即为发生局部收缩的地级市,共有95个。处于东部、中部地区和东北地区的地级市,其范围内发生收缩的面积较小,而处于西部地区的地级市,范围内发生收缩的面积较大。

该现象与各地级市的发展状况相关。东部、中部地区和东北地区的地级市具有较强的溢出效应,利用周围地区的资源进行自身发展的同时能够带动周围地区的发展;西部地区的地级市的溢出效应弱于虹吸效应,对周围地区发展的带动作用弱,且其自身发展需要周围地区的资源要素支持,使得周围地区处于不利地位,经济社会发展落后,因而收缩的面积广、程度深。

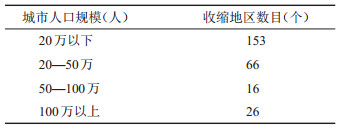

4.5 我国收缩县域单元的人口规模特征以2010年各县域单元的人口规模数据为依据,统计各人口区间内的收缩县级行政单元的数量(表 8),可发现,各个区间都存在收缩县域单元;人口规模在50万以下的县域单元数量较多,占所有收缩县域单元的83.91%;其中20万以下的县域单元数量最多,占所有收缩县域单元的58.62%。人口在100万以上的县域单元的数量也不容忽视,占收缩单元总数的10%。

| 表 8 各收缩单元人口规模状况 Tab.8 Population Size in Each Shrinking Area |

改革开放后,我国城镇化进程加快,部分地区凭借劳动力、技术、资金等获得较快发展,而中小城镇,特别是县域单元,人口及其他生产要素流失严重,发展缓慢或停滞,加之国家对中小城镇的发展未足够重视,出现收缩现象。而较发达地区出现收缩可能与全球化背景下产业转型及地区空间重构相关。

5 结论与讨论 5.1 结论城市收缩是城市生命周期轨迹中的一个短期分歧,是城市内各要素协调性出现结构性危机的结果。城市收缩在全球范围内出现,引起一系列可持续发展问题,但针对如何识别和界定收缩城市,学界存在较多争议。本文以我国的县域单元为基本研究单元,从地区的社会经济视角出发,考虑城市收缩的内涵,通过构建城市发展指数,对各地区的发展状况做综合评价,进而运用城市发展指数对我国的县域尺度的收缩状况做出初步判断,并对我国县域单元的收缩状况及收缩区域的特征作初步分析,主要结论有:

(1)我国的城镇化在快速发展过程中,忽视了小城镇特别是县域单元的发展,在各因素作用下县域单元出现收缩现象。

(2)在2000—2010年间我国有261个县域单元发生收缩,但绝大多数的收缩程度较小。收缩县域单元的构成中,县占绝大多数,而县级市和市辖区较少;收缩的县域单元中人口在50万以下的占比达83.19%,人口在20万以下的占比达58.62%。收缩的县域单元主要分布在西部地区,东部地区极少有收缩的区域存在,东北地区和中部地区存在较少的收缩区域。收缩的县域单元分布于95个地级市中,而东部、东北、中部地区的地级市范围内收缩的面积较小,而西部地区的地级市范围内收缩的面积较大。

(3)我国收缩的县域单元表现出一些共性的特征。收缩地区的财政赤字严重,财政平衡度的下降速度较快;固定资产投资额度较小;人口密度和人口总量出现下降,城镇化水平低且发展缓慢;收缩地区较晚步入了老龄化阶段,但发展迅速,医疗机构床位配置不够;小学在校学生数下降严重。

5.2 讨论城市收缩的动因机制及作用过程较为复杂,且带有很强的地方性特点。因而,我国的四大板块内的收缩状况存在着较大的差异。东部地区社会经济发展较好,内部社会经济活动频繁,表现为此消彼长、分化日趋明显的竞争性区域,城市收缩表现为经济快速增长与空间快速扩张背景下的“相对收缩”[44];另一方面其经济实力较强,虹吸效应强烈,往往导致周围地区和欠发达地区收缩。但在新城建设和国际环境变动较大时,容易产生收缩,如浙江德清建了新城,老城关镇出现衰退;2008年金融危机导致工厂倒闭,出现人去楼空[45]。中部地区和东北地区存在较多的资源型城市,面临产业转型,城市活力较小,其收缩表现为人口减少、经济衰退等“绝对收缩”,如辽宁阜新的煤矿资源枯竭和伊春的林业资源枯竭带来产业衰退,从而出现城市收缩[46, 47]。西部地区经济发展落后,城市吸引力较小,在区域竞争中处于劣势,生产要素及人口易流向地区中心城市或者东部城市,表现为整体收缩。从中微尺度来看,在地方经济和人口结构等因素的影响下,形成较多的空心村和收缩的小城镇。此外,还存在着区划调整引发城市收缩,如安徽巢湖市撤销地级市后,原巢湖市出现了收缩。由此来看,城市收缩在不同的尺度和地区表现出不同的收缩情景,而各类收缩情景在地域上并不是单独出现,往往存在组合和嵌套。此外,我国还处于城镇化的加速阶段,城市收缩还处于初期阶段[26]。本研究仅就四大板块内的收缩县域单元的数量差异进行初步探讨,研究深度不够,但期望从多维视角,对我国的收缩状况进行初步判断。

受数据来源的限制,本研究仅关注了社会经济维度而没有考虑空间维度的指标;此外,本研究对行政区划调整及政策因素引起的收缩未进行考虑,研究具有一定的局限性。在后续的研究中,将选择具体的案例区,通过调查、空间分析等各种方法,深入研究我国的城市收缩状况、过程及其机理。

| [1] |

张京祥, 陈浩. 中国的"压缩"城市化环境与规划应对[J]. 城市规划学刊, 2010(6): 10-21. [Zhang Jingxiang, Chen Hao. China's compressed urbanization and urban planning responses[J]. Urban Planning Forum, 2010(6): 10-21. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2010.06.003] |

| [2] |

叶裕民. 世界城市化进程及其特征[J]. 红旗文稿, 2004(8): 36-38. [Ye Yumin. The process and characteristics of urbanization in the world[J]. Red Flag Manuscript, 2004(8): 36-38.] |

| [3] |

刘畅, 马小晶, 卢弘旻, 等. "收缩城市地区"的规划范式探索[J]. 城市规划学刊, 2017(S2): 136-141. [Liu Chang, Ma Xiaojing, Lu Hongmin, et al. Planning paradigm of urban shrinking districts[J]. Urban Planning Forum, 2017(S2): 136-141.] |

| [4] |

Leo C, Brown W. Slow growth and urban development policy[J]. Journal of Urban Affairs, 2000, 22(2): 193-213. DOI:10.1111/0735-2166.00050 |

| [5] |

Savitch H V, Kantor P. Urban strategies for a global era:A cross-national comparison[J]. The American Behavioral Scientist, 2003, 46(8): 1002-1033. DOI:10.1177/0002764202250492 |

| [6] |

Camarda D, Rotondo F, Selicato F. Strategies for dealing with urban shrinkage:Issues and scenarios in Taranto[J]. Political Communication, 2015, 23(1): 126-146. |

| [7] |

Breckenfeld G. Coping with city shrinkage[J]. Civil EngineeringASCE, 1978, 48(11): 112-113. |

| [8] |

Friedrichs J. Soziologische Stadtforschung[M]. Berlin: Verlag für Sozialwissenschaften, 1988: 78-94.

|

| [9] |

Booth D E. Regional long waves and urban policy[J]. Urban Studies, 1987, 24(6): 447-459. DOI:10.1080/00420988720080711 |

| [10] |

Beauregard R A. Aberrant cities:Urban population loss in the United States, 1820-1930[J]. Urban Geography, 2003, 24(8): 672-690. DOI:10.2747/0272-3638.24.8.672 |

| [11] |

Peck J A, Tickell A. Local modes of social regulation? Regulation theory, Thatcherism and uneven development[J]. Geoforum, 1992, 23(3): 347-363. DOI:10.1016/0016-7185(92)90047-8 |

| [12] |

Constantinescu I P. Shrinking cities in Romania:Former mining cities in Valea Jiului[J]. Built Environment, 2012, 38(2): 214-228. DOI:10.2148/benv.38.2.214 |

| [13] |

Forrant R. Staggering Job Loss, a shrinking revenue base, and grinding decline:Springfield, Massachusetts in a globalized economy[M]//Chen Xiangming, Ahmed K. Rethinking Global Urbanism:Comparative Insights from Secondary Cities. London:Routle-dge, 2012:75-90.

|

| [14] |

张京祥, 冯灿芳, 陈浩. 城市收缩的国际研究与中国本土化探索[J]. 国际城市规划, 2017, 32(5): 1-9. [Zhang Jingxiang, Feng Canfang, Chen Hao. International research and China's exploration of urban shrinking[J]. Urban Planning International, 2017, 32(5): 1-9.] |

| [15] |

杨振山, 孙艺芸. 城市收缩现象、过程与问题[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 6-10. [Yang Zhenshan, Sun Yiyun. City shrinking:Phenomenon, progress and problems[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 6-10.] |

| [16] |

王晓玲. 收缩城市研究进展及战略思考[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版), 2017, 33(1): 1-8. [Wang Xiaoling. The research progress and strategic thinking of shrinking cities[J]. Journal of Qingdao University of Science & Technology, 2017, 33(1): 1-8.] |

| [17] |

Wiechmann T. Errors expected:Aligning urban strategy with demographic uncertainty in shrinking cities[J]. International Planning Studies, 2008, 13(4): 431-446. DOI:10.1080/13563470802519097 |

| [18] |

Oswalt P, Rieniets T. Atlas of Shrinking Cities[M]. Ostfildern: Hatje Cantz, 2006: 2-11.

|

| [19] |

Martinez-Fernandez C, Audirac I, Fol S, et al. Shrinking cities:Urban challenges of globalization[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2012, 36(2): 213-225. DOI:10.1111/j.1468-2427.2011.01092.x |

| [20] |

徐博, 庞德良. 增长与衰退:国际城市收缩问题研究及对中国的启示[J]. 经济学家, 2014(4): 5-13. [Xu Bo, Pang Deliang. Growth and decline:Research on international urban shrinkage and its enlightenment to China[J]. Economist, 2014(4): 5-13.] |

| [21] |

李郇, 吴康, 龙瀛, 等. 局部收缩:后增长时代下的城市可持续发展争鸣[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1997-2016. [Li Xun, Wu Kang, Long Ying, et al. Academic debates upon shrinking cities in China for sustainable development[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1997-2016.] |

| [22] |

Rieniets T. Shrinking cities:Causes and effects of urban population losses in the twentieth century[J]. Nature and Culture, 2009, 4(3): 231-254. DOI:10.3167/nc.2009.040302 |

| [23] |

吴康, 孙东琪. 城市收缩的研究进展与展望[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 59-67. [Wu Kang, Sun Dongqi. Progress in urban shrinkage research[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 59-67.] |

| [24] |

Martinez-Fernandez C, Weyman T, Fol S, et al. Shrinking cities in Australia, Japan, Europe and the USA:From a global process to local policy responses[J]. Progress in Planning, 2016, 105: 1-48. DOI:10.1016/j.progress.2014.10.001 |

| [25] |

刘合林. 收缩城市量化计算方法进展[J]. 现代城市研究, 2016(2): 17-22. [Liu Helin. Research on quantitative calculation method of shrinking city[J]. Modern Urban Research, 2016(2): 17-22. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2016.02.004] |

| [26] |

刘春阳, 杨培峰. 中外收缩城市动因机制及表现特征比较研究[J]. 现代城市研究, 2017(3): 64-71. [Liu Chunyang, Yang Peifeng. A comparative study on the motivation mechanism and performance characteristics of Chinese and foreign shrinking cities[J]. Modern Urban Research, 2017(3): 64-71. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2017.03.010] |

| [27] |

Pallagst K. The interdependence of shrinking and growing: Processes of urban transformation in the US in the Rust Belt and Beyond[M]//Pallagst K, Wiechmann T, Martinez-Fernandez C. Shrinking Cities: International Perspectives and Policy Implications. London: Routledge, 2014: 59-93.

|

| [28] |

Albecker M F, Fol S. The restructuring of declining suburbs in the Paris region[M]//Pallagst K, Wiechmann T, Martinez-Fernandez C. Shrinking Cities: Intertional Perspectives and Policy Implications. London: Routledge, 2014: 78-98.

|

| [29] |

杨东峰, 龙瀛, 杨文诗, 等. 人口流失与空间扩张:中国快速城市化进程中的城市收缩悖论[J]. 现代城市研究, 2015(9): 20-25. [Yang Dongfeng, Long Ying, Yang Wenshi, et al. Losing population with expanding space:Paradox of urban shrinkage in China[J]. Modern Urban Research, 2015(9): 20-25. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.09.003] |

| [30] |

Bontje M. Facing the challenge of shrinking cities in East Germany:The case of Leipzig[J]. GeoJournal, 2005, 61(1): 13-21. DOI:10.1007/s10708-005-0843-2 |

| [31] |

龙瀛, 吴康, 王江浩. 中国收缩城市及其研究框架[J]. 现代城市研究, 2015(9): 14-19. [Long Ying, Wu Kang, Wang Jianghao. Shrinking cities in China[J]. Modern Urban Research, 2015(9): 14-19. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.09.002] |

| [32] |

刘风豹, 朱喜钢, 陈蛟, 等. 城市收缩多维度、多尺度量化识别及成因研究——以转型期中国东北地区为例[J]. 现代城市研究, 2018(7): 37-46. [Liu Fengbao, Zhu Xigang, Chen Jiao, et al. Multidimensional and multi-scale quantitative identification of urban contraction and its causes:A case study of Northeast China in transition period[J]. Modern Urban Research, 2018(7): 37-46. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2018.07.007] |

| [33] |

李元伟.吉林省城市收缩现状与形成机制研究[D].长春: 东北师范大学, 2016: 21-30. [Li Yuanwei. The Research of the Phenomenon and Formation Mechanism of City Shrinking in Jilin Province[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2016: 21-30.] http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%286cc015437acafe7e649a92918b79a6b2%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fcdmd.cnki.com.cn%2FArticle%2FCDMD-10200-1016120335.htm&ie=utf-8&sc_us=7811628122349241944&sc_as_para=sc_lib%3A

|

| [34] |

林雄斌, 杨家文, 张衔春, 等. 我国城市收缩测度与影响因素分析——基于人口与经济变化的视角[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 82-89. [Lin Xiongbin, Yang Jiawen, Zhang Xianchun, et al. Measuring shrinking cities and influential factors in urban China:Perspective of population and economy[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 82-89. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.01.011] |

| [35] |

郭慧文, 严力蛟. 城市发展指数和生态足迹在直辖市可持续发展评估中的应用[J]. 生态学报, 2016, 36(14): 4288-4297. [Guo Huiwen, Yan Lijiao. The application of city development index and ecological footprint in the assessment of sustainable development of China's municipalities[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(14): 4288-4297.] |

| [36] |

Yuan Yuan, Wu Fulong. The development of the index of multiple deprivations from small-area population census in the city of Guangzhou, PRC[J]. Habitat International, 2014, 41(41): 142-149. |

| [37] |

王慧英. 纳入民生改善的我国特大城市发展指数研究——以北京为例[J]. 经济问题探索, 2013(1): 41-45. [Wang Huiying. Research on the development index of metropolitan cities in China including the improvement of people's livelihood:Taking Beijing as a case[J]. Inquiry into Economic Issues, 2013(1): 41-45. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2013.01.007] |

| [38] |

周恺, 钱芳芳. 收缩城市:逆增长情景下的城市发展路径研究进展[J]. 现代城市研究, 2015(9): 2-13. [Zhou Kai, Qian Fangfang. Shrinking city:On searching for urban development in non-growing scenarios[J]. Modern Urban Research, 2015(9): 2-13.] |

| [39] |

Hollander J B, Németh Jeremy. The bounds of smart decline:A foundational theory for planning shrinking cities[J]. Housing Policy Debate, 2011, 21(3): 349-367. DOI:10.1080/10511482.2011.585164 |

| [40] |

卓莉, 陈晋, 史培军, 等. 基于夜间灯光数据的中国人口密度模拟[J]. 地理学报, 2005, 60(2): 266-276. [Zhuo Li, Chen Jin, Shi Peijun, et al. Modeling population density of China in 1998 based on DMSP/OLS nighttime light image[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(2): 266-276. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.02.010] |

| [41] |

王钊, 杨山, 刘帅宾. 基于DMSP/OLS数据的江苏省城镇人口空间分异研究[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(12): 2021-2029. [Wang Zhao, Yang Shan, Liu Shuaibin. Urban population spatial heterogeneity analysis of Jiangsu province based on DMSP/OLS nightlight data[J]. Resources & Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(12): 2021-2029. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201512004] |

| [42] |

Liu Zhifeng, He Chunyang, Zhang Qiaofeng, et al. Extracting the dynamics of urban expansion in China using DMSP-OLS nighttime light data from 1992 to 2008[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 106(1): 62-72. DOI:10.1016/j.landurbplan.2012.02.013 |

| [43] |

杨丽华, 何雪峰. 基于熵值法的贸易可持续发展指数——以浙江省的实证研究为例[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2007, 20(1): 22-27. [Yang Lihua, He Xuefeng. On the sustainable development index of trade based on entropy method:Exemplified by the empirical research of Zhejiang province[J]. Journal of Ningbo University, 2007, 20(1): 22-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-5124.2007.01.004] |

| [44] |

赵丹, 张京祥. 竞争型收缩城市:现象、机制及对策——以江苏省射阳县为例[J]. 城市问题, 2018(3): 12-18. [Zhao Dan, Zhang Jingxiang. Competitive shrinkage cities:Phenomena, mechanisms and strategies:A case study of Sheyang county, Jiangsu province[J]. Urban Problems, 2018(3): 12-18.] |

| [45] |

罗小龙. 城市收缩的机制与类型[J]. 城市规划, 2018, 42(3): 107-108. [Luo Xiaolong. Mechanisms and types of urban shrinkage[J]. City Planning Review, 2018, 42(3): 107-108.] |

| [46] |

崔娜.林业资源枯竭型城市伊春收缩治理研究[D].哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2017: 39-41. [Cui Na. Research on Governance of the Shrinkage of an Forestry Resource-exhausted City Yichun[D]. Harbin: Harbin Normal University, 2017: 39-41.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10231-1018066741.htm

|

| [47] |

吴浩, 王秀, 陈晓红. 资源型收缩城市空间效率与民生质量的耦合协调研究——以黑龙江省鸡西市为例[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 2018, 34(1): 97-103. [Wu Hao, Wang Xiu, Chen Xiaohong, et al. Research on the coupling coordination of resource contraction urban space efficiency and people's livelihood vulnerability:A case study of Jixi city in Heilongjiang province[J]. Natural Science Journal of Harbin Normal University, 2018, 34(1): 97-103. DOI:10.3969/j.issn.1000-5617.2018.01.020] |