2. 密歇根州立大学 地理、环境与空间科学系, 东兰辛 48824

2. Department of Geography, Environment, and Spatial Sciences, Michigan State University, East Lansing 48824, USA

20世纪60年代以来,与地方相关的研究在人文地理学、城市规划学、城市社会学、社会心理学等学科蓬勃发展,经过文化转向与情感转向后,已发展出描述取向、社会建构取向和现象学取向三个取向[1]。文化转向前,人们认为地方的界定应当由自然特征或人类特征决定,如Herbertson认为应当由独特的自然环境界定区域范围[2],Fleure认为可以根据地方居民的人类学特征来确定地方[3]。文化转向后,人们更为重视地方的社会人文因素,例如社会经济结构、文化和种族等,Lukerman提出,地方是自然与文化在某一特定区域的整合,并且会通过人流、物流等与其他地方相联系[4],Cresswell指出,地方概念必须要通过社会和文化冲突的透镜来理解,可能会发展为一种创造、维系和转变各种支配、压迫及剥削关系的工具[5]。如今,人们更多地利用现象学的方法分析当地居民的日常生活与情感体验,如Seamon在前人的基础上提出“地方芭蕾”的概念[6],即一个群体的身体芭蕾与时空的互动,产生一种地方内部的节奏感。Escobar认为,地方是一个聚集着人们相关的事物、思想和记忆的特殊构造[7]。综上可以看出,地方概念越来越多样化与复杂化,其内涵也逐渐由封闭变得开放,由稳定趋向变化,“全球—地方”之间的界限也越来越模糊。在此背景下,Massey提出了全球地方感的观点,将地方视作一个开放且动态变化的系统[8]并抛弃“全球性”和“地方性”在理论上的对立关系,从根本上描述其是一个没有边界的充满内部冲突的过程,而不是一个静止的状态。

在国内,地方感相关研究已有一定的成果。朱竑、李如铁等对地方及其相关概念做了详细的辨析,认为地方感是一个动态变化的包容性概念,这为本文后续研究提供了理论指导[9, 10]。实证研究方面,根据研究对象的不同可将其分为对游客和对原住民的研究。唐文跃[11]以九寨沟为例,对游客地方感进行调查,并对其影响因素进行分析;谢涤湘[12]、张中华[13]等学者对历史文化街区及历史文化名城的游客地方感及如何营造地方感进行深入的研究。原住民地方感研究方面,包亚芳[14]、许振晓[15]等人分别以西湖世界遗产地和九寨沟旅游核心社区为例,分析居民地方感对当地旅游业持久度的影响;张敏[16]以问卷调查的方式对历史文化城区中的居民地方感进行研究。此外,也有学者对城市开发建设及发展过程中居民地方感的变化进行分析,如李如铁[10]、孔翔[17]等。综上所述,目前国内的地方感研究已有一定的成果,逐渐开始呈现研究对象多元化、研究方法多样化、研究视角动态化的趋势。但总体而言,目前的地方感研究仍大多基于较为封闭、静止的地方概念,对于地方概念的开放性、动态性考虑较少。

因此,本文运用扎根理论研究方法,以“全球地方感”理论为基础,对荔枝湾涌历史文化街区进行研究,讨论在城市快速发展的今天,随着地方发展变迁,地方与外界的界限逐渐模糊时,居民的地方感发生了怎样的变化,影响居民地方感变化的要素有何变化。一方面,本研究把地方当做“一个没有边界的充满内部冲突的过程”,一定程度上丰富了我国地方及地方感研究的理论体系;另一方面,本研究将探索开放性、动态性地方视角下居民地方感的影响因素,以期为我国的城市发展、地方复兴、地方营造等实践提供经验与启示。

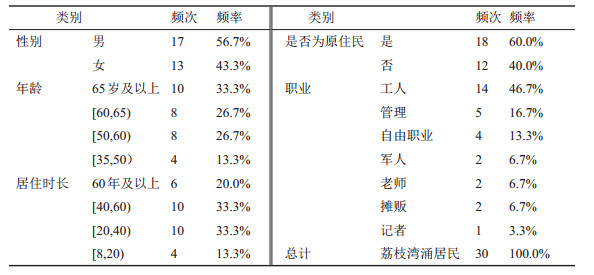

2 研究设计 2.1 案例概况本文的研究范围为黄沙大道、龙津路、中山八、多宝路、泮塘路所围合的区域及其附近一带,包括泮塘周围的(上、下)西关涌,以及荔湾湖公园和周边岭南博物馆组群、仁威庙、文塔等更新改造区域(图 1),是荔枝湾涌历史文化街区的一部分。

|

图 1 案例地区位及研究范围示意图 Fig.1 Location and Study Area |

荔枝湾拥有两千多年的历史,素有小秦淮之称。谈及荔湾区名称的由来,许多人都会吟起“一湾溪水绿,两岸荔枝红”诗句。清代诗人张维屏的“千树离支四围水,江南无此好江乡”(“离支”即荔枝),也是荔枝湾曾经风光的生动写照[18]。上世纪40年代后,荔枝湾河畔建了泰盛染厂、健康化工厂等工厂,荔枝湾河两侧成为菜农、贫民聚居之地[19, 20]。此后,荔枝湾涌附近焦化厂、染料厂、电镀厂等如雨后春笋般涌现,人口也逐渐增多,其周边成为广州重要的工业基地,水系水质下降,部分河涌被填埋,污染了环境,也造成了水浸西关的隐患。1958年,区政府组织全区干部、群众义务劳动,在荔枝湾、泮塘一带建成四个人工湖,通称荔湾湖,局部解决水位上升的问题,一定程度上也改善了恶劣的生态环境。但由于人口及工厂的继续增多,荔枝湾涌还是沦为人见人厌的臭河涌。改革开放前后,当地政府对环境保护有了进一步的重视,通过成立区环境监测站、环境保护办公室、居委会建立群众环保组织等方式监控生态环境的变化,但这些举措仍未能从根本上阻止环境的恶化,人口和工厂仍然在河涌周边聚集。1985年前后,荔湾湖至多宝桥的水道被覆盖,1992年,随着泮溪酒家至逢源桥的最后一段水道也被覆盖。荔枝湾涌成为历史。1988年后,荔湾区努力实现的区街工业“走出横街窄巷”,并利用原有场地把技术含量高、附加值高、效益高、无污染的工业生产或转为第三产业,这一举措从根本上切断了荔枝湾涌环境污染的源头,但原来的“一湾溪水”仍未见天日[21]。1999年,荔湾区政协提出了“复建荔枝湾故道”的提案,2009年,方案得到批准,2010年4月—10月,短短6个月时间,荔枝湾涌通过“揭盖复涌、连片打造、清理抽疏、人文再现、夜景增色”等改造措施[22],从历史重回现实,也成为广州亚运的代表作和珍贵遗产。

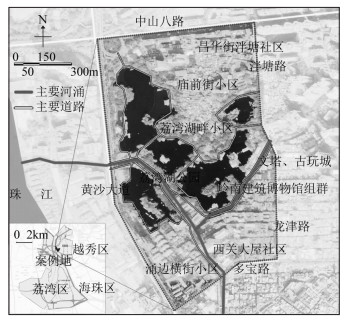

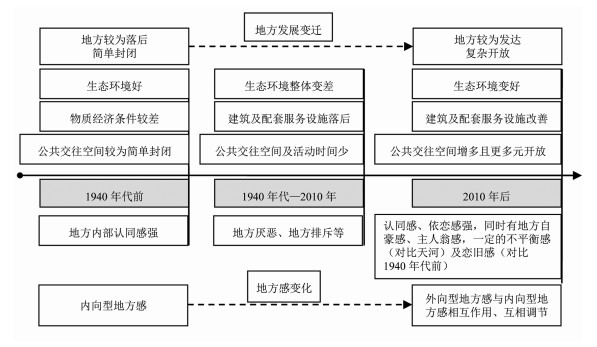

从荔枝湾涌的发展变迁过程可以看出,荔枝湾涌从原有的风景优美、世外桃源般的“好江乡”,到环境污染、地方衰败的“臭河涌”,再到如今作为广州对外展示的一张名片,荔枝湾涌的地方性、地方开放度等都发生了很大的变化。因此选用荔枝湾涌作为研究案例地可较好的研究地方发展变迁与居民的地方感之间的关系。根据荔枝湾涌的历史变迁,本研究将荔枝湾涌的发展过程简略划分为1940年代前、40年代至2009年、2010年以后,分别对应荔枝湾的繁荣、衰败以及复兴三个阶段(图 2)。

|

图 2 荔枝湾发展变迁历程 Fig.2 Development and Vicissitude of Lizhiwan |

本研究采用了参与式观察和深度访谈的方法。2017年12月3日—2018年03月30日期间,研究者多次进入案例地进行调研访谈与参与式观察,获取了大量的观察笔记和实地照片。研究者在案例地对30位居民进行了20—50分钟左右的访谈,得到访谈文稿30份,分别编号为R1—R30,共形成约八万字访谈文稿。访谈的对象为居住在荔枝湾涌8年以上,见证了荔枝湾涌更新改造,并经常来荔枝湾涌附近活动的居民,即荔枝湾涌在其日常生活中占据重要部分的居民(表 1)。

| 表 1 访谈对象基本信息 Tab.1 Demographic Profile of Interviewees |

本研究主要通过扎根理论对所收集的资料进行解释说明,形成结论。扎根理论最开始由Strauss和Glaser在20世纪60年代中期提出[23],是质性研究中应用最广泛的方法。它主要通过对访谈录音或文本等的片段化归纳来形成理论或解释,一定程度上弥补了量化实证主义不能深入理解社会现象的不足[24]。访谈文本注重质量,而不是数量,遵从“信息饱和原则”,即在分析之前,研究人员提前预留一定量的文本,在理论建构完成后,可运用预留文本进行理论饱和度检验[25]。本研究通过质性研究软件MAXQDA在材料、范畴和概念之间循环往复地进行三种编码,即开放式编码(open coding),主轴式编码(axial coding),选择式编码(selective coding)[26]。

3 分析过程与研究结果 3.1 开放式编码在进行开放式编码前,随机预留5份访谈文稿做后期理论饱和度检验。剩余的25份访谈文稿在进行初步整理后,共形成了652个代码,进一步缩编后形成了35个概念以及8个范畴。本研究所形成的范畴如表 2所示。

| 表 2 开放式编码与范畴 Tab.2 Concepts and Categories in Open Coding |

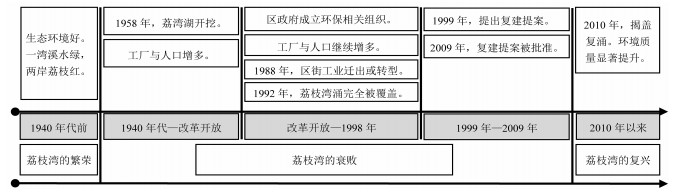

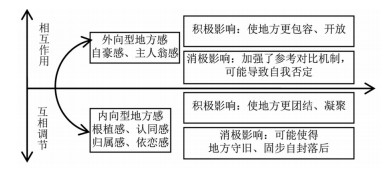

主轴编码是指选取一个范畴,围绕这一范畴寻找其余各部分与其的相关关系。主轴编码结果显示,上一步所形成的8个范畴可进一步归纳为活动类型、人际关系、集体记忆、建筑与配套服务、生态环境所对应的地方性范畴以及积极情绪、中性情绪、消极情绪所对应的地方感范畴。地方性范畴又可以分为物质的地方性和非物质的地方性,地方感参考朱竑、李如铁等人提出的概念[9, 10, 27],划分为积极地方感、消极地方感与中性地方感。地方依恋、地方依赖、地方认同等属于积极地方感,而地方疏远、地方厌恶、地方恐惧等则属于消极地方感,两者均是地方感的某一类表现形式[10]。访谈还发现,地方感并不是简单地由地方性直接作用于居民而产生,其建构的过程还存在复杂的参考对比机制,不仅跟所对比的事物有关,还因个体经历的不同而不同。随着地方开放程度的加深,人们与外界的参考对比越来越多,这一机制的影响作用也越来越大。由此可得出以下荔枝湾涌居民地方感形成机制(图 3),括号内数目为代码数量:

|

图 3 荔枝湾涌居民地方感机制 Fig.3 The Mechanism of Residents' Sense of Place |

从8个范畴之间的内在逻辑和代码数量来看,可以归纳出以下五个副范畴:

(1)生态环境的变化是地方感变化的主要原因

生态环境是一个地方地方性的基本体现,它包括水资源、土地资源、生物资源以及气候资源等。在本研究中,导致人们地方感变化的主要生态因素是水体的变化。

1940年代前:“对啊,我们以前在河里游泳的,水很清,有鱼有虾的”(R4),“像我们小时候看见的河就是能游泳的,清得不得了,还有很多鱼虾”(R9)。作为荔枝湾涌最显著的地方特色,清澈干净的河湖水系承载着那一代人相当多的集体记忆,人们的日常生活、社会实践都围绕着荔枝湾涌。“靠山吃山,靠水吃水”,河涌既是人们的生活中心,也是人们的生产中心。这个阶段,居民们的集体记忆丰富,互相信任度高,地方认同感较强。

40年代至2009年:“那时水是发黑发臭,就是一个臭河涌,是没有人去的”(R11),“以前人家是把河涌当排污管的,没有厕所,就什么都排下去了”(R20)。40年代后,随着工厂、人口逐渐在附近集聚,导致水体急速恶化。尽管改革开放前后,当地政府逐步意识到生态环境的重要性,建立群众环保组织、迁出部分工业等,但相关措施仍较为滞后,且工厂及人口仍然在持续增加,因而这些措施对河涌周边的环境尚未有根本性的影响。直到1992年,荔枝湾涌完全被覆盖,“一江春水绿”的地方标志性景观不复存在,人们的地方认同感、依恋感显著降低,地方排斥、地方厌恶随之产生。

2010年后:“水质、环境更好了吧,小动物都多了一点”(R11),“现在水都很清的,都有水草啊鱼啊,清澈见底”(R16)。可以看出,荔枝湾涌更新改造项目较大程度的提升了水体质量,使人与荔枝湾涌的关系更为亲密,但也有少部分居民表示,在热天及下雨天时,水体仍有发臭的现象。除了水体这一地方特征外,荔枝树也是荔枝湾涌比较鲜明的地方特征,“两岸荔枝红”的消失让非原住民不解,荔枝湾涌似乎名不副实:“这绿化搞得都不错,但我就很奇怪,荔枝湾荔枝湾,怎么看不到一个荔枝”(R8);也让原住民感觉很遗憾:“以前全部是荔枝啊,很漂亮的以前,现在搞的这样子”(R4),“污染大了就长不了果树啦,比如现在下的雨都是酸雨,空气不干净,其实荔枝树也是一个生命来的嘛”(R9)。生态环境是一个巨大的相互关联的系统,良好的生态环境能带给人满足、享受、欢喜的情绪,这些积极情绪有利于人们在此聚集、活动,创造良好的集体记忆,进而引发更深层次的认同感:“过去臭水河让人感觉空气都是臭的,然后心情也不够愉悦”(R1),“现在空气好很多,到处听到鸟叫……幸福指数很高”(R2)。当然,地方复兴仅靠生态环境的改善是不够的,要延续地方特色,加强地方认同和依恋,历史文化街区更新改造还需要重视人们的日常生活及情感体验,进一步考虑到当地的社会文化因素。

(2)延续传承的集体记忆会加快积极地方感的形成

对地方的依恋是人类的基本需求,不仅因为这能满足居民之间互相关照的需求,还因为这意味着人们在这个地方有根,人们可以从这里观望世界,从而把握自己在世界秩序中的位置[28]。从某种程度上来说,文物古迹、地方特色(美食、戏剧、习俗等)、地方传说等集体记忆,其就是地方的根,它们能给予居民根植感、归属感、安全感。荔枝湾涌的集体记忆很多,包括赏花灯、划龙船、美食、戏剧等,这些都是当地居民生活的一部分,饱含着当地的历史文化信息,是居民维系邻里关系、寻求身份认同和归属感的重要依托[29]。如:“看看赏赏花灯啊,我们每年都有嘛”(R3),“西关文化啊,都是以前的老人定下来的事了,就拜神啊才能爬龙船……过节就去舞狮那些(R4),“仁威庙就是拜拜佛咯,前两天我经过也见到很多人在那边不知拜什么了”(R10),“好多有名的广州的名吃都有……我们广东嘞就是不是很辣”(R13),“那边还有个坟墓,有个传说的,泮塘的老祖宗埋在那里的,一直都没敢动的”(R20)。

“老人定下来的事”,后辈们有所传承,有所发扬,便成了当地的文化,成为地方能称之为“地方”的原因之一。相比于广州猎德的更新改造[30],荔枝湾涌保留和延续了更多的集体记忆,延续这里的活动、传承这里的传说、保留“玩”的地方和“吃”的东西,这加强了居民的积极地方感,有效的避免了“情感的断裂”和“他者”空间现象的出现。

(3)破旧的居住环境及落后的配套服务会产生消极的地方感

社会的和谐稳定根基于人们对所生活地方的依恋[31]。居住是地方依恋最基本的来源,倘若居民的居住环境及配套设施较差,人们会很容易产生地方疏远、地方恐惧等消极地方感,进而影响社会的和谐稳定。改造前,人们描述“特别是当时房子又矮,门前又臭,很多人不敢来,没有灯,晚上小偷很多,我们以前下了班以后要帮助居委去村落巡逻……以前厕所都没有,要出去上茅厕”(R2),“盖了河涌之后什么都没有什么都不好,全部都是卖古董,做生意,路上都是车走,很脏的,都不想走”(R4)。改造后,建筑进行了较统一的立面整治,排水设施、环卫设施等也得到较好的完善:“建筑都改造过的,基本上都刷得好看点”(R1),“一个天一个地……现在生活条件提高很多啊,我说我比天堂的天仙还幸福”(R2),“住的很好啦,商品楼(R25)”。可以看出,改造后较好的居住环境和完善的配套设施给居民带来了很大的幸福感。但同时,也有部分荔枝湾涌居民的居住环境仍未能得到改善,如:“我们现在都想拆,因为太旧了……家里没有卫生间啊,最好拆掉,这现在又不给你钱房又太旧了,唉呀,它又不拆”(R4),“政府啊对旧楼加装电梯应该重视一些……破烂的楼,修整一下”(R8)。从这些居民言语之中透露的不满和无奈可以看到,落后的居住环境给部分居民带来较多生活的不便利,他们渴望能够得到改善。

根据马斯洛需求层次理论,人类的需求由低到高可以分为:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求[32]。良好的居住环境可以满足居民部分的安全需求,完善的设施服务能进一步满足人们的安全需求。根据访谈结果,现在的荔枝湾涌,部分安全问题得到改善和解决,如“小偷也不见了,因为现在到处都有灯光”(R2),但同时,也有新的安全问题产生。如“就很建议这个河边搞一些救生措施”(R1),“就是他那些单车啊……小孩子玩的话,就很容易就撞到了”(R22)。可以看出,旧的问题在解决,同时也有新的问题产生,而居民对自己的居住环境及配套服务设施的要求越来越高,因此安全应当作为地方营造最基本的要素之一。没有安全感,地方的归属感、认同感和依恋感都较难建构且容易被打破[33]。

(4)惯常的日常活动及独特的节日活动有利于形成内向型地方感

段义孚认为“地方感不仅局限于聚落的实际空间范围,同时也警觉到其他聚落的存在”[34]。在地方发展变迁的过程中,地方受外部因素的影响越来越多。本研究根据居民面对地方及地方外环境变化时地方感起的不同作用,将地方感分为内向型地方感和外向型地方感。“内向”一词常用来描述人的性格,形容人“谓寡言谈,感情不外露”。在本研究中,内向型地方感指在面对外界(外来人口、外来文化等)时,使居民们之间有更强的内凝力、更多的内部经验、更团结一致、更紧密的地方感,譬如根植感、归属感、依恋感等。但同时,内向型地方感也可能产生消极的影响,如强烈的地方依赖与地方依恋导致地方过于内敛而不愿意接受外来的任何变化,当遇到外界变化时很容易产生强烈的“失地感”[35]。

“外向”同样作为描述人的性格的词语,指“好活动、好交往,活泼而开朗的性格特征”。本研究中,外向型的地方感是指随着地方的进一步发展,使得地方居民面对地方及地方外环境时,能够更为包容、开放、接纳的地方感,譬如自豪感、主人翁感等。但同时外向型地方感过强也会导致消极影响,如过于开放接纳外界元素而导致同质化、麦当劳化等。此外,与外界更多接触会使得居民的参考对比机制增强,这可能使人们产生“相对剥削”[36]的情绪,地方内部认同不足,进而产生了对外的嫉妒以及对内的不满与厌恶等。

惯常的日常活动及丰富的节日活动会使得人和人的交往更频繁和深入,更多集体记忆的形成使得当地居民更容易寻求精神的共鸣,邻里关系更和睦紧密。此外,个人在该地的生活时间越长,会产生更多的“惯习”,这也会导致产生强烈的内向型地方感。如:日常活动:“我喜欢钓鱼,多少年如一日的都在这里钓鱼”(R1),“我天天早上来喝茶做运动,下午睡醒了也过来运动一下,始终公园比在家好”(R7),“天天都到对面去跑步啊”(R11),“白天基本是老人跟带小孩的,晚上话就年轻人跑步、跳舞的多”(R22)。节日活动:“春节这里很热闹很漂亮的,每年都有五颜六色的船”(R1),“每年中秋啊过年啊看看赏赏花灯……我们多宝路,以前都是花街来的”(R3),“端午节要扒龙舟啊,一早要打鼓啊,有个很大的一个龟,打鼓就不出来了”(R4),“端午节这里划龙船啊,有水上花市给你们看”(R13),“‘五月五,龙舟鼓’,就是龙舟上面打锣打鼓的很多”(R16)。

从以上描述中可以看出,荔枝湾涌的居民与地方之间固定、紧密的“时间—地点—行为”关系,已经构成了节奏强烈的“地方芭蕾”,这种节奏感使得人们对当地产生强烈的地方依恋和地方依赖,不容易去接受其他地方的生活节奏。对于节日活动的描述,居民通常使用到了“我们这里”、“你们看”之类的言语,可以看出,独特的节日活动明显地区分了“我者”和“他者”,“我者”会对这些丰富的节日活动有参与感,如数家珍,而“他者”则较为陌生,更多是作为观众存在。所以,惯常的日常活动和独特的节日活动使得居民将地方内部看做是一个文化共同体,这能加强居民的自我统一感和群体认同感。同时,在参与这些活动的过程中,居民们的人际关系会逐渐稳定,这进一步强化内向型地方感。

但是,当内向型的地方感在某一个体或群体表现的过度时,可能会产生固步自封的消极的影响。如部分居民对衰败前的荔枝湾涌极度依恋与怀念,产生不愿意接受现状的情绪,“反正我觉得以前比现在好,记忆来说就是以前比较好的”(R3),“那时候河中的水还有草长得好,清的不得了,这就是发展的问题了”(R9)。另外,当外部改变太生硬,可能会加强“他者”空间[30]、让居民产生“失地感”。这点在荔枝湾涌案例中表现的不明显,这主要因为外向型地方感发挥了较好的调节作用。

(5)丰富多样的社会交往空间和多元的社会交往对象有利于形成外向型地方感

“社会空间辩证法”认为人们在创造和改变城市空间的同时又被他们所居住和工作的空间以各种方式影响着[37]。荔枝湾涌案例中,随着公园由收费制变为免费制,游客数量大量增加,但绝大多数居民并没有为此烦恼而排外,反而较为积极的接纳与欢迎。究其原因,主要是因为公园没有压缩当地居民的活动场地,另外还从不同交往需求的角度提供了丰富多样、不同尺度的交往空间(图 4),使得居民与家人、朋友、邻居、游客形成了良好的交流互动关系。部分居民还在此交到许多“园友”:“上午就进公园打球踢毽啊,这边到处都是活动的年轻人老人家小孩”(R2),“每个都很熟的,来聊两句话就熟了,就是说是‘园友’咯(R7)”,“这种老人就是你也一个人,我也一个人,就会到一块交流,然后第二天大家这个时间又来了”(R12),“没有公园都不行啊,特别是老人退休”(R13)。

|

图 4 丰富多样的社会交往空间 Fig.4 A Variety of Social Interaction Spaces |

可以看出,丰富多样的社会交往空间没有破坏之前的地方芭蕾,反而丰富了原有的地方芭蕾。这使得大部分居民因此产生自豪感、主人翁感。这种外向型的地方感能够让他们以更开放包容的心态接纳外地游客,避免产生“失地感”。如:“那么宽的大的地方,他来了这里我们就去那边,没关系没关系,只要他们愿意过来”(R2),“像很多老人呐小孩啊,其实他们很多都不是本地人,这个也是证明广州是一个开放城市嘛”(R12),“把南岸路的围墙打通了,坐汽车的人在南岸路看过来这里都很美丽”(R13)。还有一些居民表示,看到游客很多,会给自己带来比较愉快、热闹的感受。如:“很多人把这里当成一种休闲度假的地方,在这里散步啊开心的走,我觉得挺好的”(R1),“每个人都喜欢热闹,始终还是人气旺好一些”(R7)“尤其节假日的时候人来人往,更热闹了……会觉得很骄傲”(R10),“不会受到影响,就热闹一点”(R24)。可以看到,在地方由半公共场所转为更开放的公共场所这一过程中,居民相较于从前多了“热闹”、“人气旺”的自豪和欢喜。因此,丰富多样的空间和多元的社会交往对象给荔枝湾居民带来了外向型的地方感,这使得人们对外界更为包容、开放和接纳。

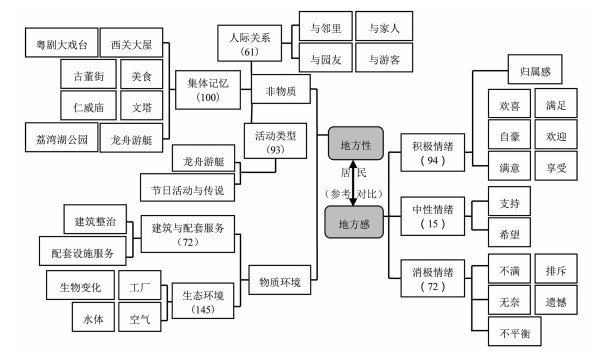

但当地方越来越开放的同时,参考对比机制也在增强,这可能会产生消极的影响,如:“东边搞得是富丽堂皇,锦上添花,西边就显得老旧”(R8),“流花湖呢,就比较大,也洋气一点”(R12)。这种情况下,内向型地方感如地方认同、地方依恋等也在起一定的调节作用,如“西关我觉得买东西比东边要方便,要买小小的东西,珠江新城买不到的,这边修理东西也比较方便,习惯这边”(R8),“但是呢,流花湖就不像这里的这种生活味这么浓”(R12)。综上所述可以发现,整体而言,在当下的荔枝湾涌,居民的内向型地方感和外向型地方感相互作用、互相调节,在相互平衡中共同避免消极影响的产生,促进依恋、满足、认同、自豪、享受等积极地方感的产生与稳定,这更有利于地方稳定、开放、包容地发展(图 5)。

|

图 5 外向型地方感和内向型地方感作用机制 Fig.5 The Interaction Mechanism Between Extroverted Sense of Place and Introverted Sense of Place |

选择性编码又称为核心编码,在分析主范畴及副范畴的内容和关系后,发现“地方发展变迁与居民地方感关系”能很好地解释本文所探讨的问题。即从1940年代前到2010年后,荔枝湾涌经历了从繁荣到衰败再到复兴的过程,也经历了从简单封闭到复杂开放的过程,人们的地方感对应发生了由内向型积极地方感为主到消极地方感为主再到内向型和外向型相结合的积极地方感为主的变化过程。故事线索说明如图 6。

|

图 6 荔枝湾涌居民地方发展变迁与居民地方感关系 Fig.6 The Relationship Between Place Development and Residents' Sense of Place |

理论饱和是指无法再从文本中获取额外的新信息以使分析者进一步发展结论的时刻[25],理论的不饱和主要发生在两方面:一是对于选择式编码而言,主范畴的分析未达到饱和;二是对一个主范畴而言,范畴的代码没做到饱和[38]。因此研究通过预留的5份访谈样本数据,重新进行编码,最终发现所得到的代码仍然在已得到的8个范畴内,并依然得到原有“地方性”及“地方感”2个主范畴,并无新的频繁出现的代码支持生成新的范畴。限于篇幅,此处仅列部分新增代码材料:

提取范畴“活动类型”、“人际关系”和“集体记忆”,语言描述有:“广场舞,这两年的身体不大好,主要是散散步”,“基本上每天都要来做一下运动”。

提取范畴“建筑与配套服务”和“生态环境”,语言描述有:“改变大了,现在绿化很好,很不错”,“就旧的房屋呢,排水不太好,我们那栋楼,已经塞了几次了”,“水里有青草和鱼,很清澈的”,“以前是很臭的,经过都是要摁着鼻子”。

提取范畴“中性情绪”、“积极情绪”和“消极情绪”,语言描述有:“可以看到水底的草,水底的沙,还有鱼,你看这么好,我都忍不住拍照了”,“房屋呢都可能比不上天河,不过呢就是方便生活咯”。

可以看到,地方发展变迁以及居民相应的地方感变化所形成的代码与前面样本所编的代码重叠,无新的代码出现。因此可认为所建构的扎根理论饱和度检验通过,上述理论模型饱和。

5 结论本文采取质性研究方法,勾绘出1940年代以来荔枝湾涌历史文化街区的发展变迁以及居民的地方感变化。研究发现:居民的地方感主要受生态环境、建筑与配套服务、集体记忆、人际关系、活动类型五大要素影响;随着地方发展变迁,地方受外界影响越来越大,居民的地方感也越来越复杂。对此本文提出了“外向型地方感”和“内向型地方感”的概念及相互调节关系,并论证了在地方越来越开放的过程中,相互作用、互相调节的外向型地方感和内向型地方感更有利于地方稳定、开放、包容地发展。

从城市发展及地方复兴的角度而言,地方会因为城市的经济发展、定位转型、政策推动等因素而促进该地物质、经济、社会、文化等一系列变化,这些发展变化反映在当地的物质空间上,即地方发展的变迁;反映在当地的社会文化上,即居民地方感的变化,这两者均是我国城市发展及社会变迁的缩影。城市规划及城市更新工作者可通过了解居民的日常生活需求、提高居民的居住环境及设施服务水平、保留居民的集体记忆及公共活动空间、在不剥夺和压缩当地居民生活空间的前提下提供更多的社会交往空间等措施来维持居民原有的内向型地方感,培育新的外向型地方感,以促进居民积极的地方感的生成,进而促进地方稳定、开放、包容地发展。

本研究仍有一定的不足。一方面,考虑文章篇幅及研究的侧重点,本文对于地方发展变迁进行了简要的时间段划分,这在某种程度上忽略了地方发展变迁的复杂性和波动性;另一方面,本研究虽有略微谈及原地回迁居民和未拆迁居民地方感的不同、原住民与非原住民地方感的不同等,但没有严格的对研究对象进行细化划分,后续研究可以进一步对此完善。

| [1] |

谢涤湘, 范建红, 常江. 从空间再生产到地方营造:中国城市更新的新趋势[J]. 城市发展研究, 2017, 24(12): 110-115. [Xie Dixiang, Fan Jianhong, Chang Jiang. From space reproduction to place-making:The new trend of China's urban regeneration[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(12): 110-115. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.12.015] |

| [2] |

Herbertson A J. The major natural regions:An essay in systematic geography[J]. The Geographical Journal, 1905, 25(3): 300-310. DOI:10.2307/1776338 |

| [3] |

Fleure H. Human Regions[M]//Agnew J, Livingston D, Rogers A. Human Geography: An Essential Anthology. Oxford: Blackwell, 1996: 94-105.

|

| [4] |

Lukermann F. Geography as a formal intellectual discipline and the way in which it contributes to human knowledge[J]. Canadian Geographer/Le Géographe Canadien, 1964, 8(4): 167-172. DOI:10.1111/j.1541-0064.1964.tb00605.x |

| [5] |

Cresswell T. Place:An Introduction[M]. New York: John Wiley & Sons, 2014: 14-25.

|

| [6] |

Seamon D. A Geography of the Lifeworld:Movement, Rest, and Encounter[M]. New York: St Martins Press, 1979: 31.

|

| [7] |

Escobar A. Culture sits in places:Reflections on globalism and subaltern strategies of localization[J]. Political Geography, 2001, 20(2): 139-174. DOI:10.1016/S0962-6298(00)00064-0 |

| [8] |

Massey D. Space, Place and Gender[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994: 146-173.

|

| [9] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011, 1(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications:Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University(Natural Science Edition), 2011, 1(1): 1-8.] |

| [10] |

李如铁, 朱竑, 唐蕾. 城乡迁移背景下"消极"地方感研究——以广州市棠下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 27-35. [Li Rutie, Zhu Hong, Tang Lei. The research on the negative sense of place in the background of urben-rural migration:Based on the urban village Tangxia, Tianhe district, Guangzhou[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 27-35.] |

| [11] |

唐文跃, 张捷, 罗浩, 等. 九寨沟自然观光地旅游者地方感特征分析[J]. 地理学报, 2007, 62(6): 599-608. [Tang Wenyue, Zhang Jie, Luo Hao, et al. The characteristics natural scenery sightseers' sense of place:A case study of Jiuzhaigou, Sichuan[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(6): 599-608. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2007.06.005] |

| [12] |

谢涤湘, 常江, 朱雪梅, 等. 历史文化街区游客的地方感特征——以广州荔枝湾涌为例[J]. 热带地理, 2014, 34(4): 482-488. [Xie Dixiang, Chang Jiang, Zhu Xuemei, et al. Sense of place of the tourists to historical and cultural blocks:A case study of the Lizhiwan stream, Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2014, 34(4): 482-488.] |

| [13] |

张中华, 焦林申. 城市历史文化街区的地方感营造策略研究——以西安回民街为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(9): 10-14. [Zhang Zhonghua, Jiao Linshen. Strategies of sense of place production in historical and cultural district:A case study of Xi'an Huimin street[J]. Urban Development Research, 2017, 24(9): 10-14.] |

| [14] |

包亚芳, 孙治, 薛群慧, 等. 居民地方感对西湖世界遗产地低碳旅游支持度影响——环境态度的中介作用[J]. 旅游研究, 2015, 7(2): 13-20. [Bao Yafang, Sun Zhi, Xue Qunhui, et al. The influence of place attachment on residents' support for low-carbon tourism development in West Lake world heritage site:The mediating role of environmental attitude[J]. Tourism Research, 2015, 7(2): 13-20. DOI:10.3969/j.issn.1674-5841.2015.02.003] |

| [15] |

许振晓, 张捷, Geoffrey Wall, 等. 居民地方感对区域旅游发展支持度影响——以九寨沟旅游核心社区为例[J]. 地理学报, 2009, 64(6): 736-744. [Xu Zhenxiao, Zhang Jie, Geoffrey Wall, et al. Research on influence of residents' place attachment on positive attitude to tourism with a mediator of development expectation:A case of core tourism community in Jiuzhaigou[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(6): 736-744. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.06.010] |

| [16] |

张敏, 汪芳. 北京市居民的历史地段的地方感研究[J]. 城市问题, 2013, 32(9): 43-51. [Zhang Min, Wang Fang. A study of the sense of place in the historic districts of Beijing residents[J]. Urban Problems, 2013, 32(9): 43-51.] |

| [17] |

孔翔, 张宇飞. 开发区建设中的居民地方感研究——基于上海闵行开发区周边社区的调研[J]. 城市发展研究, 2014, 21(6): 92-98. [Kong Xiang, Zhang Yufei. Residents' sense of place with the development of development Zones:Based on survey in communities around the Minhang development zone[J]. Urban Studies, 2014, 21(6): 92-98. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.06.021] |

| [18] |

叶选平. 广州地名古今谈[M]. 广州: 中山大学出版社, 1990: 35. [Ye Xuanping. The Present and Past of Guangzhou Place Name[M]. Guangzhou: Sun Yat-sen University Press, 1990: 35.]

|

| [19] |

荔湾区政协文史编写组.荔枝湾史话[G].广州: 荔湾区政协, 1987: 4-7. [Literature and history editing group of Liwan District Political Consultative Conference. The history of Lizhiwan[G]. Guangzhou: Liwan District Political Consultative Conference, 1987: 4-7.]

|

| [20] |

陈晓亮. 地方性的积累与消费——"荔枝湾"的浮现与"恩宁路"的消隐[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 11-12. [Chen Xiaoliang. The accumulation and consumption of place:The emergence of "Lizhiwan" and the blanking of "Enning Road"[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 11-12.] |

| [21] |

广州市荔湾区地方志编纂委员会.荔枝湾区志(1840-1990)[G].广州: 广东人民出版社, 1998: 105-122. [Guangzhou Liwan District Place Records Compilation Committee. Records of Lizhiwan District (1840-1990)[G]. Guangzhou: Guangdong People's Publishing House, 1998: 105-122.]

|

| [22] |

麦丽莎. 广州荔枝湾的兴衰浅析[J]. 广东园林, 2011, 33(4): 20-22. [Mai Lisha. The present and past of Lizhiwan[J]. Guangdong Landscape Architecture, 2011, 33(4): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1671-2641.2011.04.006] |

| [23] |

Barney G G, Anselm L S. The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research[M]. New York: Aldine de Gruyter, 1967: 223-251.

|

| [24] |

Dwyer L, Gill A, Seetaram N. Handbook of Research Methods in Tourism:Quantitative and Qualitative Approaches[M]. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2012: 325-339.

|

| [25] |

Guest G. How many interviews are enough an experiment with data saturation and variability[J]. Field Methods, 2006, 18(1): 59-82. DOI:10.1177/1525822X05279903 |

| [26] |

Strauss A C, Corbin J. Basics of Qualitative Research:Grounded Theory Procedures and Techniques[M]. London: Sage Publications, 1990: 101-143.

|

| [27] |

朱竑, 李如铁, 苏斌原. 微观视角下的移民地方感及其影响因素——以广州市城中村移民为例[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 637-648. [Zhu Hong, Li Rutie, Su Binyuan. The migrants' sense of place and its influencing factors on a microcosmic perspective:A case study of the migrants in the urban villages in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 637-648.] |

| [28] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion Limited, 1976: 36-37.

|

| [29] |

周玮, 黄震方. 城市街巷空间居民的集体记忆研究——以南京夫子庙街区为例[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 42-49. [Zhou Wei, Huang Zhenfang. Research on collective memory of the street space of city:A case study of the block of confucius temple of Nanjing[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 42-49.] |

| [30] |

高权, 钱俊希. "情感转向"视角下地方性重构研究——以广州猎德村为例[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 33-41. [Gao Quan, Qian Junxi. Negotiating place-restructuring from the perspective of emotional geographies:A case of Liede village, Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 33-41.] |

| [31] |

Nicholas E J. The Betweenness of Place:Towards a Geography of Modernity[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991: 6-26.

|

| [32] |

Maslow A H. A theory of human motivation[J]. Psychological Review, 1943, 50(4): 370-396. DOI:10.1037/h0054346 |

| [33] |

Brown B, Perkins D D, Brown G. Place attachment in a revitalizing neighborhood:Individual and block levels of analysis[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(3): 259-271. DOI:10.1016/S0272-4944(02)00117-2 |

| [34] |

段义孚.经验透视中的空间和地方[M].潘桂城, 译.台北: 国立编译馆, 1998: 160. [Tuan Yifu. Space and Place: The Perspective of Experience[M]. Pan Guicheng, trans. Taipei: National Compilation Hall, 1998: 160.]

|

| [35] |

陈彬洁. "失地感": 当代文化冲突中的空间[D].南京: 南京大学, 2017. [Chen Binjie. "Losing the Sense of Place": Space in Contemporary Cultural Conflicts[D]. Nanjing: Nanjing University, 2017.]

|

| [36] |

王汝辉, 吴涛, 樊巧. 基于扎根理论的三圣花乡旅游景区原住民生存感知研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(7): 31-38. [Wang Ruhui, Wu Tao, Fan Qiao. Research on native residents' perceptions of life in Sansheng flower village tourism scenic area based on grounded theory[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(7): 31-38. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.07.004] |

| [37] |

保罗·诺克斯, 史蒂文·平齐. 城市社会地理学导论[M]. 北京: 商务印书馆, 2005: 7. [Knox P, Pinch S. Urban Social Geography:An Introduction[M]. Beijing: The Commercial Press, 2005: 7.]

|

| [38] |

王海宁.心理学理论构建的新方法——扎根理论[D].长春: 吉林大学, 2008: 30. [Wang Haining. A New Research Method for Psychology Theory: Ground Theory[D]. Changchun: Jilin University, 2008: 30.]

|