2. 华东师范大学 科技创新与发展战略研究中心, 上海 200062

2. Institute for Innovation and Strategic Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China

作为一种联结居民与社区、居民与居民间的情感要素,社区感(sense of community)是社区存在和发展的基础[1],也是社区共同体形成的重要标志[2]。居民社区感的普遍缺失会威胁到社区的和谐稳定。开发区在建设过程中,往往在周边迅速建成了不少拆迁安置小区。这些小区不仅为当地失地农民提供了新的居住空间,而且失地农民获得的补偿房产面积常常超过日常生活所需,这就为在开发区就业的外来普通劳动力举家租住于此创造了条件,此外,还有少量外来劳动力在此购买了房产。由此,这些新建社区就成为了本地失地农民和外来普通劳动力混居的空间,而这两类主要的居民在文化和生活习惯上存在明显差异,又都面临适应新生产、生活方式的挑战,因而可能都倾向于和具有相似文化习惯的居民交往[3]。这就减少了居民间普遍、正常的交流,不利于新建拆迁安置社区的居民社区感的建构,甚至威胁到开发区的健康发展。为此,本文拟结合对昆山经济技术开发区周边X社区的实地调研,初步探讨内群体交往倾向对开发区周边拆迁安置社区居民社区感建构的影响,以期对这类社区的和谐稳定有所裨益。

2 社区感的内涵及建构机理 2.1 社区感的内涵及其价值Sarason最早将社区感定义为居民“在社区内同他人类似的知觉”,一种与社区内其他居民相互依赖的意识和意愿,“一种可依赖且稳定的作为社区组成部分的情感”,其实质是社区成员所拥有的对社区的归属感,是一种社区成员间相互依赖的感受以及履行共同义务的信念[4]。一般认为,社区感是居民经由感觉、知觉而建构的、包含情意因子的认知结构系统,是社区居民以共同的精神生活为基础建构的精神纽带,是特定社区稳定存在和和谐发展的灵魂[5]。也就是说,社区感是居民以对社区的主观体验为基础形成的一种在情感上与社区以及社区内其他主体的联结纽带[6],是在社区这一空间尺度上的地方感,反映了主体与社区以及社区内其他主体的良性互动。如果居民普遍拥有较高水平的社区感,则不仅反映了居民对社区的认同,更可能转化为居民参与社区事务的内在动力[7],对社区的和谐、健康发展具有特殊的价值。由此,增进社区感也成为社区建设的重要目标和内容[8]。在开发区周边新建的拆迁安置社区中,居民普遍缺乏较强的社区感,缺少社区的凝聚力,既不利于开发区的社会资本积累,也可能威胁到开发区的和谐稳定,必须努力加以克服。

2.2 社区感的建构机理社区感可以被理解为一种对社区的地方感,是居民与社区以及社区内其他居民长期互动的结果,既体现了其在日常生活中与特定社区的物理环境长时间、反复互动而建立起来的主观情感体验[9],也受社区内人与人之间关系的影响,无论社区物理环境或社交环境,都会影响居民对社区的认知和情感,而一旦居民对社区形成正面、积极的感知、认知和情感,就会在所属社区中形成安全、舒适的感觉,甚至深深的依恋[10]。由此,居民个体对社区物理环境和人际关系的感知路径和结果也就成为了社区感建构的基础,而居民的个体属性以及社区居民间的交往状况则成为社区感建构机理研究的主要视角。

主体属性的影响与行为地理学的空间感知理论存在紧密联系,主要体现了个体的生理、心理特征和学历、经历等对空间感知结果的影响。例如,有研究显示,居民的受教育程度、居住时间、房屋所有权、宗教信仰等对居民社区感的建构具有重要作用[11];也有研究认为,性别、种族、受教育程度、健康状况等与居民的社区感没有显著关系,而“居住年限”的影响较为显著[12];而对外来人口社区感的研究也发现,年龄、婚姻状况、受教育程度、职业类型等的影响比较显著[13]。由此看来,虽然个体属性影响的实证研究结果并不稳定,但主体的生理特点、学习生活阅历以及经济社会地位等,的确会对其社区感的形成有重要影响,这表明不同主体可能从在社区的“地方芭蕾”中获得了差异性的体验成果[8],而对“居住时间”较为一致的实证研究结果,则反映了“地方芭蕾”不仅会促成主体与物理空间的密切接触,也会促成与特定地方的人交流、分享共同记忆[14],从而对地方感的建构具有积极影响。

关于居民间交往状况的影响,有国外学者发现,居民在特定社区内的社会关系,会影响到其居住于这个社区的意愿[15],会增强人们的社区归属感[16];邻里关系可能是社区感最有力的预测因子[17],邻里间的互动关系是形成邻里凝聚力、建构社区感的重要条件[18],居民在社区内建立的关系越多,社区归属感越强[19]。国内也有研究表明,社区内居民间的互动对社区感影响显著,且互动频率、质量越高,社区感越高[1],居民的邻里关系则与社区认同呈显著相关[20],社交网络的变化也会显著影响到居民对地方的情感[21]。这都体现了主体间的交往互动对社区感建构的重要意义。

总的看来,个体的社区感水平不仅受其个体属性的影响,也受个体与社区内其他主体间互动交流状况的影响。如果社区内的所有成员都能平等、独立地与其他社区成员交往,那么居民间交往的影响也主要与个体属性相关;但如果社区成员之间的交往存在某种较为明显的区隔,那么这种区隔不仅必须受到特殊关注,而且可能与个体属性的影响有不同的作用机理。由于开发区拆迁安置社区存在两类明显不同的主体,而有研究显示,外来普通劳动力往往存在内群体交往的倾向[22, 23],因此,深入考察群体关系对这类社区居民社区感的影响很有必要。

3 开发区拆迁安置社区居民的内群体交往倾向及其对社区感建构的影响开发区拆迁安置社区大多是在征地拆迁过程中快速形成的,社区内拥有产权房的主要是当地失地农民,他们不仅在当地拥有较长的生活史和较广泛的亲友关系,而且往往是社区集体资产的拥有者或受益人;另一方面,不少在开发区就业的外来普通劳动力为节约通勤成本,也租住于此甚至在此购置了房产,这就使得这类社区迅速转变为本地居民与外来人口混居的空间,生活着社会经济背景差异显著的两大群体。而已有研究显示,当社会经济背景差异显著的人群混居时,大多数居民会自觉、不自觉地存在更多与具有相似社会经济背景的居民群体交往的倾向,从而减少了与其他居民群体的交往概率,这就是所谓的内群体交往倾向,它对外来人口融入新地方的努力尤其具有重要的负面影响[24, 25]。

拆迁安置社区内的本地居民大多是从开发区征收地块上整体迁入的,往往有着复杂的地缘乃至血缘关系,共同的生活经历不仅夯实了其交往的社会文化基础,更增进了彼此的了解和信任。特别地,不少这类社区还保有一部分村集体资产,这是他们存在内群体交往倾向的经济利益基础。居住于此的外来人口,不少在开发区企业打工,有着较多的工作联系,还有一些是相约外出打工的老乡或亲友,因而群体内交往的社会文化基础较好,也有更多的情感与信任基础,在适应新地方挑战的过程中,逐步形成了“流动的共同体”[26]。因此,无论从文化或情感基础看,还是从信任与经济效用看,两类居民都可能自觉、不自觉地更多与本群体内的其他居民交往,从而减少了与另一居民群体的交往概率。更重要的,本地居民与外来人口在社区事务参与上可能存在诸多的不平等;而根据Tajfel的集体认同理论,人们会倾向于对自己所属的群体持积极态度[24],并由此对另一群体存在误解甚至“污名化”倾向,这就进一步破坏了两类居民群体间信任和交往的基础,难以形成共同的社区意识,也难以建构对新社区的广泛认同。

不过,拆迁安置社区内的同一群体居民交往也存在复杂的利益矛盾。例如,征地拆迁过程中的利益重新分配往往使本地居民间的关系趋向复杂,经济利益矛盾会限制本地居民间交往对其社区感建构的积极影响;而外来人口之间也会存在社会、经济条件的差异,但他们之间的交往活动的确能为其提供功能性、情感性和社会交往方面的支持[27],有利于其在应对新地方的各种压力中保持精神健康[28],同时,也对他们抵御信息不对称、增强个人的抗风险能力具有重要作用[29]。因此,对外来人口的社区感建构会产生积极影响。当然,从长期看,与外群体的良性互动更有利于促进居民间的信任和融入[30],从而有助于建构起共同的社会认同[31],因此,社区共同体的形成还离不开来自不同群体的居民间普遍交往[25]。

基于以上分析,提出如下假设:①开发区周边拆迁安置社区存在内群体交往的倾向,突出表现为大多数居民与具有相似社会经济背景的其他居民交往,而较少与社会经济背景差异较大的居民群体交往的现象,由此造成的居民间交往隔阂会使得居民的社区感水平普遍较低;②内群体交往倾向制约了居民间普遍、正常的交往,对两类居民的社区感建构都有显著的消极影响;③征地拆迁过程中的利益格局调整使得本地居民之间的交往对其社区感建构不能产生显著的积极影响;④外来人口之间的交往的确有助于增强其适应新地方挑战的能力,对其社区感建构有显著的积极影响。

4 研究区域与研究方法 4.1 研究区域概况为验证内群体交往倾向对居民社区感建构的可能影响,选择昆山经济技术开发区(以下简称昆山开发区)周边X社区进行实地调研。X社区位于昆山开发区东部,2004年开始建设,2007年交付最后一批动迁房,主要安置了2003—2010年间X社区周边陆续拆迁的15个自然村的1462户村民,共有动迁房3496套,除拆迁安置的村民外,还有1366户在此购房以及不少租住于此的外来人口。社区常住居民超过1.6万,具有本地户籍的约2700人,是一个典型的本地居民与外来人口混居的社区。

4.2 调研方案设计与实施基于目前社区感测量的常用方法,本研究主要参照修订后的社区感指数量表(SCI-2)[32],分别针对本地居民和外地人口设计了李克特五级量表问卷,除受访者的社会学特征及社保、房产等基础信息,主要包括与居民社区感及群体关系相关的16个陈述项,要求受访者逐一表达自己的看法(1—5分别表示非常不同意、比较不同意、一般、比较同意、非常同意)。

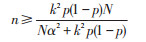

为保证计量分析的有效性,借鉴样本容量测算公式[33],以确定问卷调查所需的最小样本量,见公式(1)。由于本研究设定的样本成数p为0.50,显著性水平α为0.1,正态分布的分位数k为1.96,结合X社区的居民数量,确定本地居民(N约为2700人)的最小样本容量n为92,外来人口(N约13500人)的最小样本容量n为95。

|

(1) |

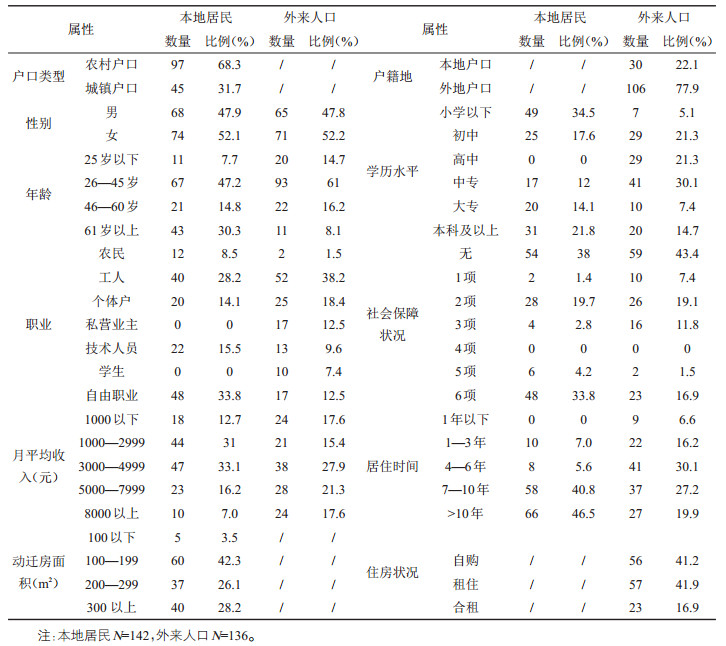

调研分多次进行。2016年11月底的第一次调研,主要走访了昆山开发区管委会、社区所在街道和社区居委会,以了解社区基本情况,并对问卷进行了抽样测试;2017年4—5月,多次前往X社区进行问卷调查,分别对本地居民和外来人口发放问卷150份,回收的有效问卷分别为142份和136份,有效率分别为94.6%和90.6%,且均超过最小样本容量的要求。期间,随机选择了20%的受访者,通过访谈以进一步了解其对社区内居民交往状况的认知。通过整理,发现受访者中,女性略多于男性,26—45岁的青壮年比例较高,工人、自由职业者居多,月均收入水平和学历水平总体偏低,不少人无任何社会保障项目,总体上比较符合开发区周边社区居民的特征。大部分本地受访居民拥有100 m2以上的动迁房,以农业户口为主,居住时间普遍较长;而受访的外来人口较少取得本地户籍,主要以自购或租住形式居住于此,居住时间明显比本地居民短(表 1)。

| 表 1 问卷受访者基本信息统计 Tab.1 Basic Information Statistics of Questionnaire Respondents |

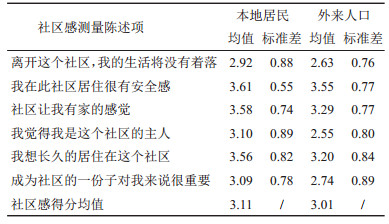

一般而言,李克特五级量表的得分均值小于2.4处于消极区间,2.5—3.4为中立区间,3.5以上属于积极区间[34]。由于内群体交往倾向缺少标准的测度方法,本研究主要以受访者对群体内交往和群体间交往相关陈述项的态度来加以度量。其中,群体内交往的陈述项主要表达受访者事实上并更愿意与具有相似社会经济背景的居民交往,而群体间交往的陈述项主要表明受访者事实上较少与具有不同社会经济背景的人交往,对这些陈述项的回复若处于积极区间,则表明社区内普遍存在内群体交往倾向。调研结果表明,X社区受访者对群体内交往和群体间交往相关陈述项的平均得分均处于积极区间,显示社区内两大居民群体均存在内群体交往的倾向。而本地居民和外来人口的社区感得分均值分别为3.11和3.01(表 2),均位于中立区间,总体不高,各陈述项得分的标准差也较小,表明居民社区感普遍不强。同时,从社区感的各个陈述项看,外来人口的平均得分均低于本地居民,显示外来人口的社区感水平更低。不过,受访者对社区的安全感总体持积极态度,但很少有受访者觉得自己是社区的主人,也不认为成为社区的一份子很重要,显示受访者对社区的认同明显不足。当然,本地居民对长久居住在本社区持积极态度,外来人口的平均得分也达到3.29左右,显示萌生了一定的社区依恋。但受访者对社区的依附明显不足,无论本地居民或外来人口的平均得分均在3以下。

| 表 2 X社区居民社区感问卷调查结果 Tab.2 The Results of X Community Residents' Sense of Community Questionnaire Survey |

关于X社区的内群体交往倾向,不少接受访谈的本地居民表示,虽然还在当地生活,但与其他本地居民的交往没有之前密切了,不仅是居住生活形式变了,也因为在征地拆迁以及公共资源分配等方面存在不少矛盾;不过,他们还是主要与本地人交往,发生困难,也主要依靠本地居民之间的互相帮助。由于语言不通,生活交集较少,他们与外地人的接触较少。同时,他们感到外来人口的涌入一定程度上恶化了社区治安状况,认为本地居民的素质比外来人口高。受访的外地居民则表示,他们更多地与社区内的外来人口,尤其是老乡来往,而较少与本地居民接触。这主要因为文化、习惯等方面的差异,同时,也因为在社区生活中经常会感受到本地居民的“排挤”。由此可见,与正常的城市社区不同,开发区周边新建拆迁安置社区居民间交往并不是以各主体间独立、平等的方式进行的,而是存在明显的隔阂。在X社区,无论本地居民或外来人口,都存在较明显的内群体交往倾向,很可能会对所有居民的社区感建构均产生消极影响。

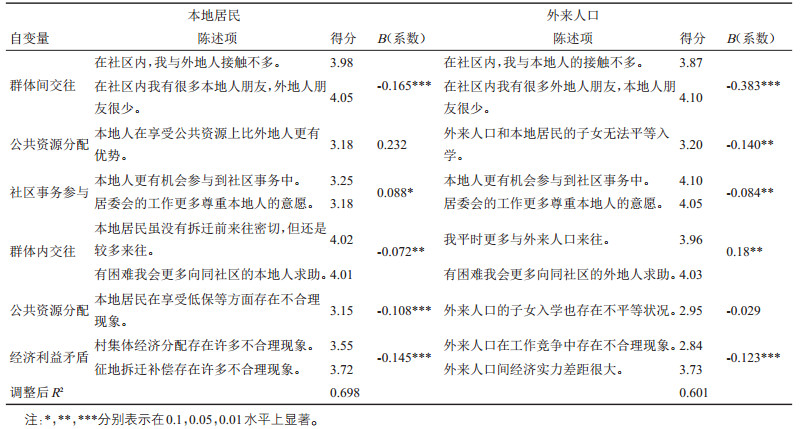

5.2 内群体交往倾向对X社区居民社区感的影响为分析内群体交往倾向对居民社区感建构的影响,分别对本地居民和外来人口建立起两个回归方程,利用SPSS21.0软件进行多元线性回归分析。在内群体交往倾向对本地居民社区感影响的回归方程中,将本地居民群体内交往陈述项得分均值、群体内公共资源分配状况得分、经济利益矛盾以及本地居民群体间交往陈述项得分均值、群体间公共资源分配状况陈述项得分均值、社区事务参与状况得分均值等作为核心解释变量,将性别、年龄、户籍、文化水平、社会保障、居住年限、收入水平、房产面积等主体属性作为控制变量,本地居民社区感陈述项得分均值作为被解释变量进行回归分析。在内群体交往倾向对外来人口社区感影响的回归方程中,将外来人口群体内交往得分均值、群体内公共资源分配状况得分、经济利益纠纷得分均值以及外来人口群体间交往状况得分均值、群体间公共资源分配状况得分、社区事务参与状况得分均值作为核心解释变量,将性别、年龄、户籍、文化水平、收入水平、社会保障、居住年限以及住房来源等主体属性作为控制变量,以外来人口社区感陈述项得分均值为被解释变量进行回归分析。考虑到性别、年龄、户籍、文化水平、社会保障、居住年限、收入水平、房产面积、住房来源等变量都为定性变量,因此在对两个回归方程进行回归时将其转化为虚拟变量[35]。两个回归方程调整后R2分别为0.698和0.601,表明自变量对因变量的解释力度分别为69.8%和60.1%,两个方程检验结果F分别为13.886和14.279(Sig.= 0.000),都在0.01水平上有效。

回归分析的结果(表 3)显示,群体间交往状况对本地居民的社区感建构具有显著的负面影响,这主要因为,目前本地居民与外来人口间存在较大的隔阂,虽然它们与许多老熟人生活在同一个社区,但也会发现大量存在的陌生人,因而难以获得熟悉的家园感和强有力的安全感,也就是说,内群体交往倾向对本地居民的社区感建构产生了显著的消极影响;但社区事务参与状况对本地居民的社区感有一定的积极影响,但仅在0.1水平上显著,这可能是因为,较高的社区事务影响力会增进本地居民对社区的归属感。类似的,群体间交往对外来人口社区感的建构也具有显著的负面影响,而且影响更甚。这不仅因为具有较少缘、亲缘关系的外来人口,在缺少与本地居民间和谐密切的交往关系时,会更难产生对社区的熟悉感;同时,外来人口在社区事务中往往处于弱势地位,调查结果显示,这对其社区感建构也有显著的负面影响。由此可见,拆迁安置社区存在的内群体交往倾向的确对两类居民的社区感建构都有显著的消极影响。

| 表 3 X社区居民内群体交往倾向及其对居民社区感影响的多元回归分析 Tab.3 Residents Group' Intra-communication in X Community and the Influence on Sense of Community |

与此同时,回归结果(表 3)显示,X社区本地居民间交往状况对其社区感建构的确存显著的负面影响。特别的,受访本地居民普遍认为征地拆迁和村集体经济分配中存在许多不合理现象,本地居民对低保政策实施中的不合理现象也有一定的共识,而从问卷调查的统计分析结果看,无论经济利益矛盾或公共资源分配都对本地居民的社区感建构有着更显著的负面影响。至于外来人口之间的交往对其社区感建构的影响,回归结果显示,总体是显著的积极影响(表 3),表明外来人口群体内部的交往的确对其适应新地方的挑战发挥了积极作用,而在访谈中,也确有不少受访者表示,基于地缘甚至血缘关系的小群体,能够帮助他们更好地适应在异乡的新生活。此外,虽然也有受访者认为在外来人口之间也存在子女入学等方面的不平等,但其对社区感建构的负面影响不显著;而外来人口在工作竞争上的矛盾以及在经济实力上的差距会对其社区感建构有显著的负面影响,其经济利益矛盾也应受到重视。

6 结论与启示开发区周边的拆迁安置社区是本地失地农民和外来普通劳动力混居的空间,由于以地缘、血缘为基础的社会文化差异和复杂的经济利益关系,两类群体都存在一定程度的内群体交往倾向,从而使群体关系成为这类社区居民社区感建构机理中值得关注的变量。对昆山开发区周边X社区居民的调研显示,普遍存在的内群体交往倾向造成X社区居民的社区感水平普遍不高,内群体交往倾向对两类居民的社区感建构都有显著的负面影响,而本地居民间的交往受复杂的经济利益矛盾影响也对其社区感建构有显著的负面影响,但外来人口之间的交往对其社区感建构有显著的积极影响。由此,本文的所有理论假设都得到验证。调查同时显示,本地居民在社区事务中相对较高的影响力对其社区感建构有一定的积极影响,而外来人口之间的经济利益矛盾对其社区感建构有一定的负面影响,这些都表明,社区感是以居民的获得感为基础的。

开发区周边拆迁安置社区存在的不同群体混居及其导致的复杂社会矛盾是国内大多数开发区、城市新区和新兴工业城市普遍面临的发展难题[36]。而这类社区普遍存在的内群体交往倾向也对开发区、城市新区和新兴工业城市的社会和谐和健康发展具有复杂影响。为此,很有必要采取积极举措增进不同群体居民之间普遍、正常的交往活动,并以此增强他们的获得感。同时,已有研究表明,随着时间的推移,地缘关系对外来人口融入新地方的作用将趋于减弱,而友缘关系的重要性会逐渐增强[37],这就表明,破除内群体交往倾向从长期看,也是必须完成的工作。

从本文研究看,拆迁安置社区的居民地方感很大程度受到居民间关系的影响,这表明,无论社区感或地方感都还不只是个体与环境长期互动的成果,也是个体与所在地方的社交网络长期互动的结果。由此,优化社区社交网络应该成为增进居民社区感的有效路径,它不仅将打破基于地缘和血缘关系的“差序格局”[38],也能更好满足居民对社区的情感需求,以增进其归属感。在此过程中,政府既要密切关注不同群体的利益诉求,创造不同群体居民平等交流和平等参与社区事务的环境,保障公共资源的合理分配,建立以常住人口为标准的新型公共资源分配体系[1],以化解不同群体居民间的利益矛盾,也要关注本地居民之间以及外来人口之间的经济利益纠葛,积极帮助外来人口解决在教育、医疗等方面的现实困难,使之切实感受到社区带来的获得感和安全感,都愿意自觉地参与社区事务、认同社区精神。由此,拆迁安置社区将更为和谐,开发区的持续、健康发展也能获得更多社会资本方面的支持和保障。

| [1] |

周佳娴. 城市居民社区感研究——基于上海市的实证调查[J]. 甘肃行政学院学报, 2011(4): 56-71. [Zhou Jiaxian. Sense of community on urban residents:Based on the empirical research in Shanghai[J]. The Journal of Gansu Administration Institute, 2011(4): 56-71. DOI:10.3969/j.issn.1009-4997.2011.04.006] |

| [2] |

吴铎. 社会学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1991: 30-33. [Wu Duo. Sociology[M]. Shanghai: East China Normal University Press, 1991: 30-33.]

|

| [3] |

孔翔, 凌琳, 陈丹. 公共空间在开发区周边新社区居民地方感重塑中的作用——以长沙经济技术开发区周边典型社区为例[J]. 城市问题, 2015(9): 49-56. [Kong Xiang, Ling Lin, Chen Dan. The role of public space in the reconstruction of the local sense of the new community residents around the development zone:A case study of typical communities around Changsha economic and technological development zone[J]. Urban Problems, 2015(9): 49-56.] |

| [4] |

Sarason S B. The Psychological Sense of Community:Prospects for a Community Psychology[M]. San Fransisco: Jossey-Bass, 1974: 125-135.

|

| [5] |

罗英豪. 社会建构论视角下的现代城市社区意识[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2007, 2(7): 17-21. [Luo Yinghao. The sense of community in modern city:The social constructivist perspective[J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Sciences Edition), 2007, 2(7): 17-21.] |

| [6] |

Pretty G H, Chipuer H M, Bramston P. Sense of place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns:The discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(3): 273-287. DOI:10.1016/S0272-4944(02)00079-8 |

| [7] |

曹兴平. 贵州民族旅游村寨社区居民的社区感研究[J]. 贵州民族研究, 2013, 34(6): 155-158. [Cao Xingping. A residents' sense of community research in Guizhou ethnic tourism village[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2013, 34(6): 155-158.] |

| [8] |

李须, 陈红, 李冰冰, 等. 社区感:概念, 意义, 理论与新热点[J]. 心理科学进展, 2015, 7(23): 1280-1288. [Li Xu, Chen Hong, Li Bingbing, et al. Sense of community:Concepts, values, theories and advances[J]. Advances in Psychological Science, 2015, 7(23): 1280-1288.] |

| [9] |

Buttimer A, Seamon D. The Human Experience of Space and Place[M]. New York: New York St Martins Press, 1980: 148-165.

|

| [10] |

Massey D, Jess P. A place in the world? Places, cultures and globalization[J]. Arkiv För Matematik, 1997, 7(6): 509-512. |

| [11] |

牟丽霞.城市居民的社区感: 概念, 结论与测量[D].金华: 浙江师范大学, 2007: 61-62. [Mou Lixia. Psychological Sense of Community of City Resident: Concept, Structure and Measurement[D]. Jinhua: Zhejiang Normal University, 2007: 61-62.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10345-2008044102.htm

|

| [12] |

Brodsky A E, Marx C M. Layers of identity:Multiple psychological senses of community within a community setting[J]. Journal of Community Psychology, 2001, 29(2): 161-178. DOI:10.1002/1520-6629(200103)29:2<161::AID-JCOP1011>3.0.CO;2-1 |

| [13] |

武雪婷, 陈传峰, 沈斌表. 城市外来务工人员社区感结构探索及其中介作用检验[J]. 心理研究, 2009, 2(5): 44-48. [Wu Xueting, Chen Chuanfeng, Shen Binbiao. Migrant workers' sense of community and its mediation effect[J]. Psychological Research, 2009, 2(5): 44-48. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2009.05.009] |

| [14] |

Jackson J B. A Sense of Place, A Sense of Time[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1994: 25.

|

| [15] |

Gerson K, Stueve A C, Fischer C. Attachment to Place in Fischer Claude:Networks and Places[M]. New York: Free Press, 1977: 139-161.

|

| [16] |

John D, Morris J. Community attachment in mass society[J]. American Sociological Association, 1974, 39(3): 328-339. |

| [17] |

Prezza M, Amici M, Roberti T, et al. Sense of community referred to the whole town:Its relations with neighboring, loneliness, life satisfaction and area of residence[J]. Journal of Community Psychology, 2001, 29(1): 29-52. DOI:10.1002/1520-6629(200101)29:1<29::AID-JCOP3>3.0.CO;2-C |

| [18] |

Buckner J C. The development of an instrument to measure neighborhood cohesion[J]. American Journal of Community Psychology, 1988, 16(6): 771-791. DOI:10.1007/BF00930892 |

| [19] |

Goudy W J. Community attachment in a rural region[J]. Rural Sociology, 1990, 55(2): 178-198. |

| [20] |

辛自强, 凌喜欢. 城市居民的社区认同:概念, 测量及相关因素[J]. 心理研究, 2015, 8(5): 64-72. [Xin Ziqiang, Ling Xihuan. Urban residents' community identity:Concept, measurement and its correlates[J]. Psychological Research, 2015, 8(5): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2015.05.010] |

| [21] |

孔翔, 张宇飞. 开发区建设中的居民地方感研究——基于上海闵行开发区周边社区的调研[J]. 城市发展研究, 2014, 21(6): 92-98. [Kong Xiang, Zhang Yufei. Residents' sense of place with the development of development zones:Based on survey in communities around the Minhang Development Zone[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(6): 92-98. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.06.021] |

| [22] |

杨菊华. 社会排斥与青年乡-城流动人口经济融入的三重弱势[J]. 人口研究, 2012, 36(5): 69-83. [Yang Juhua. Triple disadvantages:Social exclusion and economic integration of young rural to urban migrants to the host society in China[J]. Population Research, 2012, 36(5): 69-83.] |

| [23] |

李强. 中国城市化进程中的"半融入"与"不融入"[J]. 河北学刊, 2011, 31(5): 106-114. [Li Qiang. The "Half Entry" and "No Entry"in China's urbanization[J]. Hebei Academic Journal, 2011, 31(5): 106-114. DOI:10.3969/j.issn.1003-7071.2011.05.021] |

| [24] |

Tajfel H. Differentiation between social groups:Studies in the social psychology of inter group relations[J]. American Journal of Sociology, 1978, 86(5): 81-90. |

| [25] |

孔翔, 陶印华, 龙丁江. 农民工随迁子女的课余空间行为及其对城市融入的影响研究——基于上海市某小学学生的调查[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 18-25, 137. [Kong Xiang, Tao Yinhua, Long Dingjiang. A study on migrant children's after-school spatial behavior and its impact on their urban integration:Based on the investigation of students in a primary school, Shanghai[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 18-25, 137.] |

| [26] |

张领. 流动的共同体:新生代农民工, 村庄发展与变迁[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016: 106. [Zhang Ling. Floating Community:The New Generation of Migrant Workers, Village Development and Change[M]. Beijing: China Social Science Press, 2016: 106.]

|

| [27] |

Sherraden M, Martin J. Social work with immigrants:International issues in service delivery[J]. International Social Work, 1994, 37(4): 369-384. DOI:10.1177/002087289403700407 |

| [28] |

潘泽泉, 林婷婷. 劳动时间, 社会交往与农民工的社会融入研究——基于湖南省农民工"三融入"调查的分析[J]. 中国人口科学, 2015(3): 108-115, 128. [Pan Zequan, Lin Tingting. Working time, social interaction and rural migrant workers' social inclusion:Based on "three inclusion" of migrant workers survey in Hunan province[J]. Chinese Journal of Population Science, 2015(3): 108-115, 128.] |

| [29] |

罗明忠. 农村劳动力转移:决策, 约束与突破——三重约束的理论范式及其实证分析[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2008: 53. [Luo Mingzhong. Rural Labor Transfer:Decision Making, Constraint and Breakthrough:Theoretical Paradigm of Triple Constraint and its Empirical Analysis[M]. Beijing: China Labor and Social Security Press, 2008: 53.]

|

| [30] |

郭继强. "内卷化"概念新理解[J]. 社会学研究, 2007(3): 194-208, 245-246. [Guo Jiqiang. A new interpretation of the concept of "involution"[J]. Sociological Studies, 2007(3): 194-208, 245-246.] |

| [31] |

辛素飞, 明朗, 辛自强. 群际信任的增进:社会认同与群际接触的方法[J]. 心理科学进展, 2013, 21(2): 290-299. [Xin Sufei, Ming Lang, Xin Ziqiang. Increasing intergroup trust:The approaches of social identity and intergroup contact[J]. Advances in Psychological Science, 2013, 21(2): 290-299.] |

| [32] |

侯景新, 尹卫红. 区域经济分析方法[M]. 北京: 商务印书馆, 2004: 89. [Hou Jingxin, Yin Weihong. Regional Economic Analysis Methods[M]. Beijing: The Commercial Press, 2004: 89.]

|

| [33] |

Tosun C. Host perceptions of impacts:A comparative tourism study[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(1): 231-253. DOI:10.1016/S0160-7383(01)00039-1 |

| [34] |

Mellissa H. Virtual Variable Regression[M]. Shanghai: Truth and Wisdom Press, 2012: 64.

|

| [35] |

龙丁江, 李雯, 陈运山. 国内外新城区建设中的社会空间分异研究综述[J]. 现代城市研究, 2017(10): 122-127. [Long Dingjiang, Li Wen, Chen Yunshan. Analysis of social-spatial differentiation in the construction of new urban area[J]. Modern Urban Research, 2017(10): 122-127. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2017.10.019] |

| [36] |

张一凡, 冯长春. 进城农民工社会关系网络特征及其影响分析——以北京市海淀区建筑工人为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(12): 111-120. [Zhang Yifan, Feng Changchun. Characteristics and impacts of social network of migrant workers:A case study of the construction workers in Haidian district of Beijing[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(12): 111-120. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2015.12.017] |

| [37] |

李志刚, 刘晔. 中国城市"新移民"社会网络与空间分异[J]. 地理学报, 2011, 66(6): 785-795. [Li Zhigang, Liu Ye. Beyond spatial segregation:Neo-migrants and their social networks in Chinese cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(6): 785-795.] |

| [38] |

景晓芬. 空间隔离视角下的农民工城市融入研究[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(5): 75-79, 120. [Jing Xiaofen. Study on the rural migrants' urban integration under the perspective of spatial segregation[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(5): 75-79, 120. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.05.014] |