2. 东北师范大学 城镇化与区域发展研究中心, 长春 130024

2. Center of Urbanization and Regional Development of Jilin, Northeast Normal University, Changchun 130024, China

近年来,我国文化地理学研究议题不断深入和扩展,学者们所关注的话题日趋多样化,研究内容更加丰富和细化[1],对空间文化的探索尺度也更加微观[2]。地名作为语言符号系统,是区域空间的一种精神文化元素,承载着丰富的自然和人文信息,因此地名成为空间文化过程研究的新视角。在20世纪大部分时间里,西方学者对地名研究的重点是收集、归纳,分析其时空格局等范式研究,并没有关注地名的社会参与,使地名的研究长期以来处于地理学边缘地位[3, 4]。20世纪80年代开始,西方地理学界对地名的研究从范式研究转向了批判研究,从传统意义上对词源和分类的关注转向了对地方命名中的政治因素关注[5]。藉由地理学中的空间(space)、地方(place)和景观(landscape)三个地理学重要概念,批判地名学形成了政治符号研究(political semiotics studies)、治理研究(governmentality studies)和社会正义研究(social justice studies)三个取向[6]。但是,Rose指出对地名的研究不应局限于此三方面,应拓展批判性地名的认识论、本位论和方法论的视野。Alderman和Rose等众多学者在对地名批判的讨论中都提到了霸权对地名的控制,但是并没有深入阐释[6, 7]。受西方地名研究批判转向的影响,我国地名研究学者也开始讨论地方命名过程中的政治参与和权力介入。纪小美等对清末以来福州城区地名演变进行了研究,发现不同时代执政阶层、特权阶层与市民阶层借助地名表达不同政治立场[8]。李鹏等通过从化温泉这一著名旅游地的地名变更过程,解读了地名变迁的意义和再生产过程,并解读了地名再生产背后的权利关系[9]。黄雯娟在研究台北街道命名的空间权利象征的变迁中,发现光复后台湾城市街道名称变迁剧烈,命名受权力机构的文化、政治所主导,与地方居民和土地的关系日渐疏远,居民地方认同受到削弱[10]。

地名研究的批判转向使国内外学者开始重视地名背后的文化政治因素。作为当代文化研究的一个核心概念,文化政治一词的含义却“含混不清”[11]。总结不同学者对文化政治的理解达成两个共识,第一是对文化政治的基本认知,即文化政治是将文化场设定为政治斗争的领地,试图从生活实践中发掘权力博弈的文化策略;第二是文化政治的理论源头是马克思主义者葛兰西[12],然而国内外学者在对地名进行文化政治阐释时对葛兰西的理论关注不多。葛兰西是20世纪著名的历史学思想家和空间思想家,其建立在霸权理论基础上的地理思想可为社会文化地理研究提供借鉴。葛兰西作为历史学思想家的贡献是发展了传统的马克思主义理论,构建了从以阶级分析为主导的政治经济学模式转向以权力分析为主导的文化政治学模式的框架。葛兰西创造性的提出了文化霸权的概念。他指出霸权是一种关于权利的平衡,这种平衡包含了武力压制和意见一致。霸权不仅来源于镇压,也要依靠被统治者的“认可和来自心底的拥护”,与此同时赢得同盟的认可以及强制性地消除或者弱化反抗力量是维持霸权的措施。最后,霸权成为一种协商后的统治阶级文化和意识形态[13]。葛兰西的霸权理论中,统治权和领导权的概念占据了核心地位。他认为统治权是统治阶级以权利垄断与政治压制的方式统治国家,领导权则表征了一种新的权利观,强调的是政治在文化领域实现其合法化的权利逻辑。“某些体系被群众所忽略,对他们的思想和行为方式并没有直接的影响,当然这绝对不是说毫无影响,只是影响的方式不同。这些体系是作为外部的政治力量而对民众施加影响,是统治阶级行使内聚力的一种因素,因而也是使之服从外部领导权的一种因素”[11]。葛兰西作为空间思想家的贡献是在讨论霸权理论的同时提出了对地方、空间、尺度等地理学基本概念的认知[14]。Henri Lefebvre在其经典著作《The Production of Space》中,基于葛兰西理论强调了霸权的空间角色,认为在霸权的获取和实施过程中,空间被积极地利用。他详细论述了统治者如何建立理性和严格的空间秩序,来指导人们的日常生活,控制他们的意识和思想,以维持霸权[15],最后的目标就是在不同的空间里面建立霸权。最后,他对大众文化的重视深刻的影响了之后的研究,开启了大众文化研究的“葛兰西转向”。可以说葛兰西确立了文化政治的理论框架与话语范式。

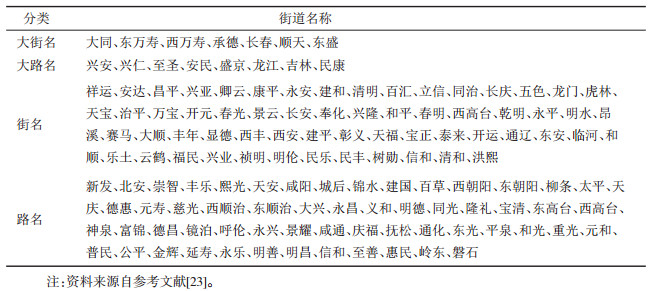

近代长春的开端始于中东铁路附属地的建设,伪满洲国时期一度出现“强盛向上的表现”(图 1)。建国后,为从单纯的消费型城市向现代综合性工业城市转变,长春进行全面恢复和改造工作。2017年长春被国务院列为国家历史文化名城,进一步肯定了长春的历史文化价值。为正确处理城市建设与保护历史文化遗产的关系,深入挖掘城市历史文化内涵有着重要的意义。本文借鉴葛兰西的霸权理论,对长春市街道名称生产与再生产进行文化政治阐释,揭示长春市街道命名的内在驱动因素,可为还原历史真相,加强长春历史文化名城保护和规划提供依据,同时也印证和丰富了葛兰西的霸权理论。

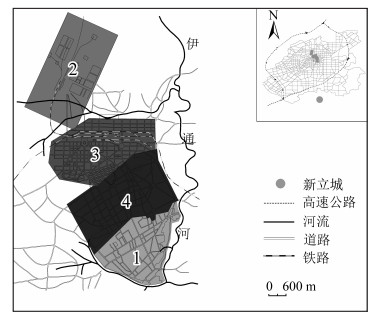

|

图 1 1931年前的长春城区及在现在城市中的位置 Fig.1 The City Zone Map of Changchun Before 1931 and Its Location in Current City 注:1.长春旧城;2.中东铁路附属地;3.满铁附属地;4.商埠地。资料来源自参考文献[16],经重绘。 |

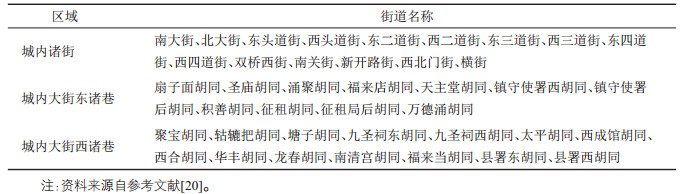

为管理流入蒙古游牧地的汉人,1800年清政府在郭尔罗斯前旗境内设长春厅,治所在今新立城,史称“借地设治”[17]。后因辖区扩大、地势低洼、交通不便等原因,1825年清政府将长春厅署北移20 km至伊通河西岸的宽城子[18]。设治前,宽城子已是一较大的自然村,1800年设治后,农业和商业的发展使宽城子成为初具规模的集镇,1825年长春厅迁入,发展迅速,成为垦区行政中心,村落中也开始出现了街道,俗称长春旧城(图 1中1区域)。旧城以南、北大街(今大马路南段)为主轴线,与东西走向的头道街、二道街、三道街、四道街十字交叉,形成主要交通干线[19],城市结构布局上已具我国后期封建社会城市的风格特点。清末时期的长春旧城经济活动简单,以农业为主,居民重视的是街道指示性,因此主要街路命名方法以数列法和方位派生法为主,如头道街、二道街、南大街、北大街等。当城中建筑逐渐增多时,居民为细化街道名称,命名方法逐渐加入了寓意法,如寓意附近片区形状的扇子面胡同、轱辘把胡同等,寓意宗教元素的天主堂胡同、九圣祠东西胡同、圣庙胡同,寓意美好愿景的华丰胡同、太平胡同等(表 1)。

| 表 1 长春旧城街道名称 Tab.1 Street Name of Old Changchun |

数列法和方位派生法命名具有指示性、系统性的优点,在文化表达方面虽不如寓意法,但依旧展现了人们生活中的智慧。随着经济的发展,长春旧城成为东北地区大豆集散中心,商业活动逐渐增多,城中心出现了表达对商业愿望的街道名称,如福来店胡同、聚宝胡同、涌聚胡同等。与中国其他传统街道命名类似,还有以吉祥道德词汇命名的街道,如积善胡同、万德涌胡同、福来当胡同等。长期的“封禁政策”使长春旧城处于自发生长状态,封建礼制下不同阶级在街道命名上没有明显表达,因此街道名称更多展现了作为清朝边疆集镇居民的日常生活。

2.2 铁路附属地:殖民者的权力命名 2.2.1 中东铁路附属地街道命名特征1896年,清政府与俄国签订《中俄密约》,第四条规定:中国允许俄国华俄道胜银行在中国建造一条穿越吉林、黑龙江地方,连接俄国西伯利亚大铁路的中东铁路,俄国从此正式获得了在东北修筑铁路的特权。为推进其殖民统治的需要,在铁路沿线设治由俄国人独占、供俄国人定居的类似于租借的一种特殊地区[21]。1899年俄国在长春旧城西北二道沟一带修建了宽城子火车站和附属地,即长春“中东铁路附属地”(图 1中2区域)。附属地规划占地5.53 km2(最终建设区仅1 km2),以宽城子火车站为中心,相继建设了一系列附属设施[22]。宽城子站前修建了小型广场,同时修筑了两条长约600 m的主干道并以俄语命名,一条名为“西克里那耶”中译名秋林街(今一匡街西段);一条名为“巴扎鲁那耶”中译名巴珊街(今二酉街西段)[19]。附属地内两条主要街道的命名采用了以宗主国元素进行命名的寓意法,既无方位指向性,也没有与当地文化相结合。这是殖民地命名的一般原则,借以与旧城进行隔离从而便于管理。

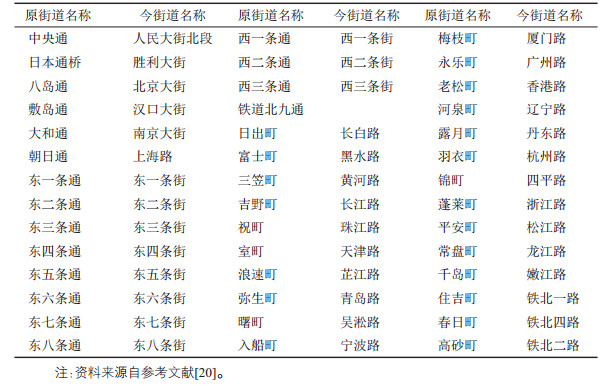

2.2.2 满铁附属地街道命名特征日俄战争(1904—1905年)结束后,1905年9月根据签订的日俄停战条约(《朴茨茅斯合约》),宽城子至旅顺口段的铁路及一切“利益”均转让给日本政府,日本政府设立了“南满洲铁道株式会社(满铁)”来经营此线。为孤立宽城子火车站,满铁选择在宽城子车站和长春旧城之间的头道沟建设火车站和满铁附属地(图 1中3区域)[23]。满铁以火车站站前广场为基点,采用环状平交形式,向南开辟一条36 m宽的大路和贯通东西走向的八条横路。另由广场开辟通往旧城的一条斜路和向西南辐射以及东西的两条街路,进而形成满铁附属地放射状和棋盘式相结合的道路系统[22],并在1923年后全部冠以日本的町式命名。附属地内的町式命名,大致可以归纳为以下三类:第一类是纪念式(日本重要人物或时代),如大和、朝日、弥生等;第二类是日本国内地名,如敷岛、富士、三笠、吉野、浪速、和泉、常盘、千岛、住吉、高砂等;第三类是显示日本文化,如日出、露月、永乐、羽衣、春日等。由此可见,满铁附属地内的街道名称除少数几条具有指示性功能之外,其余全部重新冠以日本本国特色的町式命名。与中东铁路附属地内街道命名方式一样,在命名过程中既不具地域特色,也没有“尊重本国历史”,完全是按照日本人的行为习惯进行的命名(表 2)。

| 表 2 长春满铁附属地街道名称 Tab.2 Street Name of Manzhou Railway Corporation in Changchun |

随着铁路附属地的修建,长春沦为半殖民地半封建社会,日、俄殖民者在各自附属地内对街道进行命名。从命名方法看,附属地内街道命名采用了同旧城一样的数列法、方位派生法和寓意法,但是命名动力不是自发形成,而是权力机构,命名方法背后动力的转变使同样的命名方法蕴含了不同的意义。因数列法和方位派生法具有指示和系统的特性,故一般不会随动力源改变而发生较大改变,如东一条通到东八条通,所携带的主要信息仍集中在指示性方面。寓意法是蕴含某种意愿、希冀的命名方法,其特点决定了寓意内容会随动力源不同而相差甚远。旧城的动力源是当地居民和民营企业,附属地的动力源是殖民者,寓意法所寓内容和目的大相径庭。不同于旧城的寓商、寓民,中东铁路附属地内的俄式命名和满铁附属地内的町式命名皆采用了宗主国元素进行寓意命名,这是典型的殖民者对其所殖民地域的命名方式。在葛兰西那里,这种强制推行殖民制度且与当地居民的生活、文化毫无关系的寓意法命名是实现统治权的过程,即统治阶级以权力垄断与政治压制的方式进行统治。统治权一般是在资产阶级经济和政治壁垒相对薄弱时,为固化政权而进行的强制统治,其目的一方面是向殖民地居民彰显政权的统治地位,另一方面缓解宗主国居民的思乡之情。

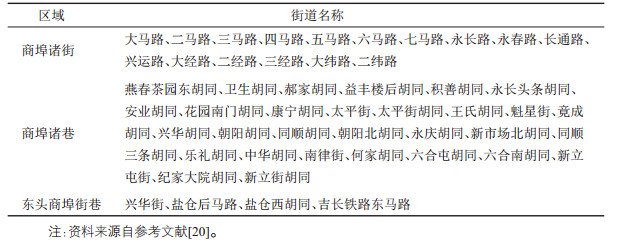

2.3 商埠地:对抗附属地的简单命名 2.3.1 街道命名特征日俄战争后,一方面日清签订了《中日会议东三省事宜条约》,日方要求清政府将长春、辽阳、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、满洲里等16个城市设为开埠通商口岸;另一方面满铁附属地的建设对清政府当地官员是一种强烈刺激,因此开始了商埠地的建设[21]。为了顺承长春旧城,同时利用铁路之利,清政府决定在旧城北门和满铁附属地之间开辟商埠地(图 1中4区域)。1909年,清政府聘请英国工程师邓芝伟(音译)主持商埠地的街区规划。规划以圆形广场和斜向放射性道路为主,其中连接旧城的北大街和满铁附属地日本通桥的商埠地大马路(建成时称北门外大街,今大马路北段)为主要干道[22]。

2.3.2 街道命名的文化政治分析与旧城类似,商埠地主要街道命名方法采用了数列法,如大马路、二马路、三马路等;方位派生法,如燕春茶园东胡同、郝家胡同、新市场北胡同等;体现本地文化的寓意法,如永长路、永春路;表达美好愿景的寓意法,如兴运路、太平胡同、康宁胡同等(表 3)。在当时的商埠地,制油、制材、面粉等机械加工业盛极一时,极大促进了中国人的民族信心,寄希望于商埠地能与满铁抗衡,商埠地内出现了安业、竟成、兴华这样表达商业愿景的名称,所谓“路因商兴,商因路发”,二者之间紧密相连。受到当时社会条件的制约,商埠地建设发展十分缓慢。但作为长春市内第一片由中国人自主规划建设的城区,商埠地是民族工业聚集、发展的标志地段,街道名称也展现出长春居民对外来殖民者的一种抗衡。

| 表 3 商埠地街道名称 Tab.3 Street Name of Commercial Ports in Changchun |

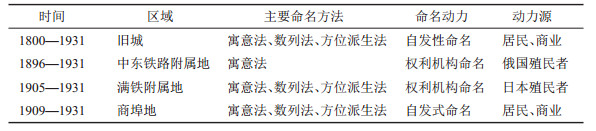

综上所述,在1800—1931年间,受“中东铁路建设、殖民势力进入、城市自身建设发展”等因素影响,长春街道命名呈现出命名方法、命名动力和动力源三者共同作用下的结果,动力源赋予命名方法意义,命名方法是动力源的外部表达,命名方法和命名动力随动力源的改变而变化,动力源在命名过程中起决定性因素(表 4)。最终形成了四片不同政治、经济背景的城市地域(长春旧城、中东铁路附属地、满铁附属地、长春商埠地)[24]内的独特命名。长春县管辖的长春旧城和商埠局管辖的商埠地的中国式街道命名并未受到政权的干涉,命名动力源来自于居民和民族商业,街道名称更多具有指示性和展现居民日常文化。沙俄铁路管理局管辖的中东铁路附属地的俄式命名和日本满铁株式会社管辖的满铁附属地内的町式命名动力源来自宗主国,是权力意图获得和巩固统治权的结果。商埠地街道命名的简单抵抗并不能够深入上层建筑的领地,四片区域的政治、经济、文化在街道命名这个战场上相遇、争夺,其直接后果深化了长春“拼贴式”的社会空间结构,至今长春都留有“分区制”的遗痕。

| 表 4 1800年—1931年长春街道命名分类 Tab.4 Street Naming Classification of Changchun (1800—1931) |

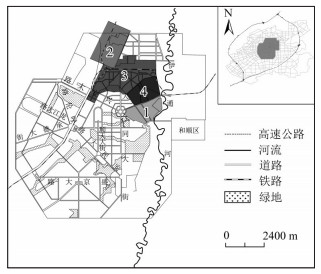

1931年,九一八事变爆发后,长春沦为日本帝国主义的殖民地,结束了日俄势力共存的局面。次年3月,伪满洲国成立,日本扶持溥仪为伪满洲的执政,定都长春,改名为“新京”市[23]。之后日本殖民者抱着极大的野心开始对长春市进行全面规划和建设。在伪满洲国成立之初,即由日本关东军司令部主持、审定,伪满洲国国都建设局、满铁经济调查会共同编制了《大新京都市计划》。计划借鉴了19世纪巴黎的改造规划模式和英国霍华德的花园城市理论,在布局手法、交通组织、绿化、市政设施等方面,基本上满足了长春作为伪满国都发展与建设的需求[22]。计划区域面积为200 km2,包括近郊及邻接地100 km2和国都建设事业区100 km2。在100 km2事业区内,已建成街区(中东铁路附属地、满铁附属地、商埠地和旧城)21 km2,“实在国都事业区域”划定为79 km2[25],并按照50万城市人口规模进行建设,城市风格接近澳大利亚首都堪培拉(图 2)。在“新京”总体规划中,非常重视道路网规划。干道采取的是放射状、环状与方格型相结合的多心形式,重要路口都设计了广场,车道用绿化带分割,中央为汽车、公共汽车行驶道,两旁是马车、黄包车和自行车的慢行道。

|

图 2 “新京”国都建设事业区计划图及在现在城市中的位置(1932年) Fig.2 The "Real Country Business Area " Construction Plan of "Hsinking" and Its Location in Current City (1932) 注:1.长春旧城;2.中东铁路附属地(实际建成不足1 km2);3.满铁附属地(扩大部分为1932年购置);4.商埠地。资料来源自参考文献[26],经重绘。 |

日本殖民者在实际建设的79 km2区域内按照南北为“街”,东西称“路”的方式开始街道命名,并要求一要含蓄且有余韵,二要音调上口便于记忆,三要考虑历史渊源。因此命名延续了满铁附属地时期的寓意法,但摒弃了日本的町式命名,全部采用中式命名。日本殖民者宣称本着“顺天安民、民族协和、共存共荣”的理想,最终“解救三千余万民众涂炭之苦、王道政治、民族协和、机会均等、门户开放”的新政治形态,实现世界乐土而建立伪满洲国,为迎合其虚伪的嘴脸,街道命名以具有中国文化意义的词汇为主,并伴有归顺色彩的殖民词汇。

具有中国文化意义的词汇有宣扬伪满洲国的街道名称,如将伪满帝宫(未建成)附近两条路命名为东万寿、西万寿,以伪满洲国五色旗命名的五色街;有依据中国儒学经典进行的命名,如大同大街、顺天大街;有选用了汉语中非常吉祥的词汇进行的命名,如祥运街、兴隆街、太平路等。为便于实行殖民统治,日本殖民者将长春贫困居民强行集中在二道河子一带,并将此区域命名为和顺区,是顺利推行大和民族奴役满洲的意思。区内的街道命名也带有殖民主义色彩,如东盛大街,是东亚兴盛之意;信和大街,是信奉大和民族之意(表 5)。

| 表 5 伪满时期长春主要街道名称 Tab.5 Street Name of Changchun During the Manchukuo Period |

葛兰西指出,随着资本主义国家经济与体制性壁垒的进一步固化,统治阶级不再主要依赖强制统治,而转向利用文化和意识形态,使民众对统治集团的世界观、意识形态产生认同,这就是所谓的领导权。街道命名的中式化显示出日本殖民者通过街道名称这一“外部政治力量”对长春居民“行驶内聚力”,意图实现领导权统治,即通过操纵精神道德与文化领导权对社会加以引导而非统治过程。作为伪满洲国首都的长春,建设大大优于长春旧城时期和铁路附属地时期的建设,同时也优于当时中国其他城市的建设,并形成了强烈的对比。这种强烈的对比能够激发人们对伪满洲国和日本殖民者持两种极端的态度与行为——耻辱和荣耀、反抗和顺从,如何利用好这种强烈的对比就是葛兰西所说的“妥协的平衡”。为达到平衡,日本殖民者一边用美好愿望的街道名称给中国人和世界人民的认知上呈现出一种假象——即日本能给中国带来更好的发展,另一边用极具殖民色彩的词汇使居民产生认同和从属意识,达到“妥协的平衡”,实现霸权,达到永久殖民的目的。

4 结论与讨论20世纪80年代,批判性地名研究引入中国,学者们借鉴西方批判性范式开展实证研究,取得了一些相关成果并达成了基本共识,即地名是权力的产物和获得权力的资源,是权力的文化政治展现[9, 10]。西方地名学的批判性研究经历了殖民地地名研究[27]、国家权力与地名关系研究[28]以及将地名作为性别[29]、种族[30]等视角的研究,研究理论和视角更加多元化。我国没有经历这样的历程,对地名研究难免较为滞后,因此我们更需要吸收西方地理学界已有理论并结合本土需求开展实证研究。文章将葛兰西霸权理论引入地名研究中,并以长春街道命名为实证研究对象,一方面在地名研究领域进行了新的理论尝试,是对现有地名研究理论的有益补充,另一方面研究认识到日本殖民者内部意识形态,缩小权力操控下的记忆与现实的差异,以“严肃历史,宽容文化”的视角为长春市城市格局保护和规划提供新依据。经研究得出以下结论:

(1)同其他受过资本主义殖民的地方一样,资本主义的权力介入使长春市街道命名受命名方法、命名动力和动力源三者共同作用,在不同地域、不同时期体现了表达空间、思念故土、统治镇压、宣扬文化、妥协平衡等不同功能,资本主义依赖这种文化实践来构建意识形态而非直接的政治统治。

(2)权力的介入、民众的抵抗使长春市街道名称成为政治争夺的文化战场。1800—1931年间,统治权和反统治权的文化实践并未使居民形成统一的意识形态,投射到街道名称中,呈现出命名方法和命名动力的差异性结合,打破了街道名称的系统性,进一步深化了长春城市内部分异。

(3)借鉴葛兰西霸权理论研究发现,九一八事变前后,日本殖民者对长春的统治经历了从统治权到领导权的转变,意识到与统治权获得方式不同,领导权的获得并非是意识形态的单纯传达,故对长春街道予以了美好词汇的中式命名,通过对主导文化的建设以协商的方式来获得从属阶级对其统治合法性的赞同。霸权理论从文化政治分析源头对地名进行阐释,剥离了地名表面的文字内涵,直观分析出纷繁多样的命名背后所隐藏的政权本性,为地名的批判性研究提供了新的理论支持。

然而,研究过程中发现,1945年之后长春市部分街道名称出现了变动,如现在的人民大街曾几度更名,主要街道名称的变更对居民的认同感存在一定的影响。后续研究将通过问卷调查和深入访谈的方式,总结街道名称变化对长春市不同区域、不同年龄段居民心理和意识形态的影响,探究街道名称在居民认同感领域内的争夺,期待更完善的数据和更深入的研究。

| [1] |

钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 422-436. [Qian Junxi, Zhu Hong. Theoretical unity and thematic diversity in new cultural geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 422-436.] |

| [2] |

朱竑, 钱俊希, 封丹. 空间象征性意义的研究进展与启示[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6): 634-648. [Zhu Hong, Qian Junxi, Feng Dan. On the symbolic meaning of space progress in geography[J]. Progress in Geography, 2010, 29(6): 634-648.] |

| [3] |

Zelinsky W. Along the frontiers of name geography[J]. Professional Geographer, 1997, 49(4): 464-466. |

| [4] |

Goodchlid M F. GIScience, geography, form, and process[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2004, 94(4): 709-714. |

| [5] |

纪小美, 王卫平, 陈洁, 等. 批判转向以来地名学研究回顾与展望[J]. 地理科学进展, 2016, 35(7): 910-919. [Ji Xiaomei, Wang Weiping, Chen Jie, et al. Review and prospect of toponymy research since the 1980s[J]. Progress in Geography, 2016, 35(7): 910-919.] |

| [6] |

Redwood R R, Alderman D, Azaryahu M. Geographies of toponymic inscription:New directions in critical place-name studies[J]. Progress in Human Geography, 2010, 34(4): 453-470. DOI:10.1177/0309132509351042 |

| [7] |

Azaryahu M. German reunification and the politics of street name:The case of East Berlin[J]. Political Geography, 1997, 16(6): 479-493. DOI:10.1016/S0962-6298(96)00053-4 |

| [8] |

纪小美, 陶卓民, 李涛, 等. 近代以来福州城市地名空间政治变迁研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(11): 101-108. [Ji Xiaomei, Tao Zhuomin, Li Tao, et al. The study on spatial politics evolution of place-name in Fuzhou city since the Opium War[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(11): 101-108. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2015.11.016] |

| [9] |

李鹏, 封丹. 地名变迁中的文化政治阐释:以从化温泉为例[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 58-64. [Li Peng, Feng Dan. The politics of place naming:Changing place name and reproduction of meaning for Conghua Hotspring[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 58-64. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.02.026] |

| [10] |

黄雯娟. 台北市街道命名的空间政治[J]. 地理学报(中国台湾), 2014, 73: 79-105. [Huang Wenjuan. The politics of space in relation to street naming in Taipei city[J]. Journal of Geographical Science (Taiwan, China), 2014, 73: 79-105.] |

| [11] |

特里·伊格尔顿.理论之后[M].商正, 译.北京: 商务印书馆, 2009: 43-46. [Eagleton T. After Theory[M]. Shang Zheng, trans. Beijing: The Commercial Press, 2009: 43-46.]

|

| [12] |

李艳丰. "文化政治"话语内涵及理论生成的历时性考察[J]. 云南社会科学, 2016(5): 171-176. [Li Yanfeng. "Cultural Politics":A diachronic study on discourse connotation and theory formation[J]. Social Sciences in Yunnan, 2016(5): 171-176.] |

| [13] |

苏晓波. 霸权, 文化政治和葛兰西的地理思想[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 10-13. [Su Xiaobo. Hegemony, cultural, and geographical ideology of Gramsci[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 10-13. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2013.01.001] |

| [14] |

Jessop B. Gramsci as a spatial theorist[J]. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2005, 8(4): 421-437. DOI:10.1080/13698230500204931 |

| [15] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991.

|

| [16] |

越泽明.中国东北都市计划史[M].黄世孟, 译.台北: 大佳出版社, 1986: 145. [Yue Zeming. History of Urban Design in Northeast China[M]. Huang Shimeng, trans. Taipei: Dajia Press, 1986: 145.]

|

| [17] |

顾万春, 李荣先. 长春市志·总志(上卷)[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2000: 81-82. [Gu Wanchun, Li Rongxian. Changchun City Annals·General Annals (volume 1)[M]. Changchun: Jilin People's Press, 2000: 81-82.]

|

| [18] |

王海梁. 长春古今政区[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1995: 4. [Wang Hailiang. Ancient and Modern Administrative Division of Changchun[M]. Changchun: Jilin People's Press, 1995: 4.]

|

| [19] |

房友良. 长春街路图志[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2016: 7. [Fang Youliang. Map of Changchun Street Road[M]. Changchun: Jilin People's Press, 2016: 7.]

|

| [20] |

于泾. 长春厅志·长春县志[M]. 长春: 长春出版社, 2002: 124-129, 134-137. [Yu Jing. Changchun Office Annals·Changchun County Annals[M]. Changchun: Changchun Publishing House, 2002: 124-129, 134-137.]

|

| [21] |

曲晓范. 近代东北城市的历史变迁[M]. 长春: 东北师范大学出版, 2001: 42. [Qu Xiaofan. The Historical Changes of Modern Northeast Cities[M]. Changchun: Northeast Normal University Press, 2001: 42, 115.]

|

| [22] |

汤士安. 东北城市规划史[M]. 沈阳: 辽宁大学出版社, 1995: 397-403. [Tang Shian. History of Urban Planning in Northeast China[M]. Shenyang: Liaoning University Press, 1995: 397-403.]

|

| [23] |

越泽明.伪满洲国首都规划[M].欧硕, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2011: 81, 84, 119. [Yue Zeming. Planning of The Capital of Manchuria[M]. Ou Shuo, trans. Beijing: Social Science Literature Press, 2011: 81, 84, 119.]

|

| [24] |

黄晓军, 李诚固, 庞瑞秋, 等. 伪满时期长春城市社会空间结构研究[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1198-1208. [Huang Xiaojun, Li Chenggu, Pang Ruiqiu, et al. The social spatial structure of Changchun in the puppet Manchuria period[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1198-1208. DOI:10.11821/xb201010005] |

| [25] |

伪满洲国政府国务院国都建设局.国都大新京[O].新京(长春): 伪满洲国政府国务院国都建设局, 1933: 13.吉林省图书馆珍藏. [Puppet Manchuria Council Construction Bureau. Hsinking[O]. Hsinking(Changchun): Puppet Manchuria Council Construction Bureau, 1933: 13. Jilin Province Library Collection.]

|

| [26] |

于维联, 李之吉, 戚勇. 长春近代建筑[M]. 长春: 长春出版社, 2001: 111. [Yu Weilian, Li Zhiji, Qi Yong. The Modern Time Building of Changchun[M]. Changchun: Changchun Publishing House, 2001: 111.]

|

| [27] |

Carter P. The Road to Botany Bay[M]. London: Faber, 1987: 293-319.

|

| [28] |

Cohen S B, Kliot N. Place-names in Israel's ideological struggle over the administered territories[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1992, 82(4): 653-680. DOI:10.1111/j.1467-8306.1992.tb01722.x |

| [29] |

Hagen J. 'Pork' spending, place names, and political stature in West Virginia[J]. Southeastern Geographer, 2007, 47(2): 341-364. DOI:10.1353/sgo.2007.0026 |

| [30] |

Mitchelson M L, Alderman D, Popke E J. Branded:The economic geographies of streets named in honor of reverend Dr. Martin Luther King, Jr[J]. Social Science Quarterly, 2007, 88(1): 120-145. DOI:10.1111/j.1540-6237.2007.00450.x |