2017年9月13日,《北京城市总体规划(2016— 2035)》获得正式批复。国务院在批复意见中指出,应当“做好历史文化名城保护和城市特色风貌塑造”“保持城市建筑风格的基调与多元化,打造首都建设的精品力作”。按照中央指示精神,为落实北京城市总体规划,加强研究“首都规划建筑设计中如何把握好多样化与掌握好总基调”问题,北京市规划和国土资源管理委员会委托12家单位对北京城市基调进行分析。2017年10月18日在北京市规划和国土资源管理委员会召开了专题工作研讨会,讨论三个议题:第一,城市基调与多样性的定义与相互关系;第二,北京城市基调与多样性的内涵与特征;第三,北京城市基调与多样性的管控体系与制度设计。本研究作者之一参加了本次会议,因而尝试从城市色彩基调角度回答这些问题。

本研究的学术视角为文化地理学的地方感,地方感注重地方表达方式的多样性和表达内容的人性化。对话的核心文献是Kastanakis和Voyer所写的《文化对感知和认识的影响:概念性框架》 [1],该文认为“文化条件”决定感知和认知方向。文中将文化条件划分为“整体依赖”和“个体独立”两组,前者基本上是具有现代主义特征的,强调整体性;后者是具有后现代主义特征的,强调差异性。在城市色彩基调感知和意义理解上,强调整体依赖的一致性,还是强调个体独立的差异性?这需要用人文主义来判断,我们主张的是符合人性提升的城市色彩基调感知和色彩意义理解。正如R J Johnston所说,人文地理学者在使用这些认识论时,是将之融合在一起,以求看到人们空间感知的真实过程[2]。本研究在分析人们的城市基调感知时,强调用三种认识论来观察和分析。

2 相关研究 2.1 视觉感知相关研究视觉感知是个体对视网膜接收到的光做出视知觉反应,并在大脑中产生感觉,包括对不同波长的光的辨析以及对视觉引起的生理或心理反应的回应等。视觉认知是物象引起的视觉感受与个体的文化、经历等相互综合,产生视觉审美和评价的过程。一些研究把个体对视觉信息的分析和理解归于视觉感知的高级层次,但本研究探讨的意义理解属于认知活动的范畴。

认知科学对视觉感知的探讨很多。Anderson提出视觉感知包括自下而上和自上而下两个过程,即外界发出的视觉刺激信号与个体惯常的感知方式相互作用产生视觉感知,而后个体对感觉信息进行选择、组织、整合,与长时记忆中已有知识建立联系,得到相关视觉信息的意义[3, 4]。与本研究的核心对话文献中作者提出的文化条件相联系,我们认为文化条件可在两方面影响色彩感知和意义理解过程,一为色彩感知方式,二为对长时记忆的依赖情况。

视觉感知是连接景观和人的重要方式。景观评价研究学者Zube等提出景观由视觉感知产生的思想所建构[5],Daniel等人总结了景观评价的四种研究范式,包括专家学派、心理物理学学派、认知学派与经验学派[6-7]。景观评价学者对景观视觉感知和认知的研究主要是通过量化视觉生理或心理感受获得不同主体对景观的美学意义评价[8-10],但该方面研究并未涉及景观的文化意义解读。而在人文地理学中,景观可被视为一种观看方式[11]。人们对景观意义的理解,既可产生于某一权利群体或某种意识形态对景观的塑造[12-14],也可基于观察主体的身体实践或日常经验[15-17]。研究者可运用经验的或结构化的方法对景观进行意义解读[13, 18, 19],而从人文主义或后现代地理学的视角,具有不同意识形态或文化背景的人对同一景观的理解应是不同的,因而学者也可以通过记录研究对象的视觉实践过程、获得研究对象对某一景观或景观视觉表征物的态度、情绪等分析景观对不同对象的意义[20-21]。

眼动实验方法可用于记录视觉感知过程[22]。眼动的本质在于存在引起注意的焦点或区域[23],通过分析眼动的时间、空间或数三类指标可知注意焦点对研究对象的吸引程度[24]。眼动实验方法深化了对观看方式的探究[25],可分析不同研究对象的观看方式差异,进而获得某一属性群体的视觉选择偏好。部分研究结合问卷调查或访谈方法获得研究对象在不同情境下的视觉感受,分析人在不同情境下与景观、与空间的交互[26-27]。上述研究可为景观设计和管理、电子地图有用性评价等提供公众层面的建议[28-30]。但目前研究对研究对象观看后的意义建构过程和结果较缺乏讨论。

2.2 城市色彩基调相关研究城市基调一词虽常被提及,但目前国内学者对其尚无统一的定义。白凯在对旅华游客的目的地色彩意象认知中提到城市基调对游客而言是其所感受到的城市第一印象[31]。李喆靓认为基调一词是普遍性与地域性的综合[32]。李小娟认为城市基调应能表达城市的自然地域特征、历史、城市精神等[33]。可见,学者对城市基调的认识是具有代表性、整体性的城市色彩。

讨论城市色彩基调管控目标的主要是城市规划、城市地理和城市社会学领域的学者。色彩基调管控的第一个目标是提高人们的行为效率[34]。这个目标源自林奇(Kevin Lynch)的城市意象理论。他提出清晰的认知地图有助于提高人们在城市中的生活效率。城市意象与人的主观感受密不可分,由此构建起视觉心理与地方的联系[35]。而色彩是城市景观视觉环境的重要表现方式[36],通过色彩管控确定城市色彩基调,可以做到和谐统一,使人们更好地认知其生活的空间。城市色彩基调管控的第二个目标是提高城市美感,代表性的实践有意大利都灵市在1950年代进行的城市色彩规划[37]。1970年代朗克洛(Jean-Philippe Lenclos)创立了“色彩地理学”,他认为一个地区或城市的建筑色彩应由自然地理和人文地理两方面共同决定[38]。随后,法国、日本等国家也提出了一些城市色彩主调色与辅助色的空间管控方案。中国的城市色彩规划起步较晚。2000年,北京在申奥之际提出了城市建筑物外立面应采用以灰色调为本的复合色的要求,之后武汉、杭州、南京、重庆、烟台等不少城市也开始进行色彩基调规划实践[39]。

中国学者做了一些关于北京城市色彩的研究。有学者认为北京自明清以来形成了红灰色的城市色彩基调。但近40年城市不断扩张,北京城市色彩渐趋杂乱,老城区色彩基调也受到破坏。2000年来,北京已出台十余部针对老城区色彩保护和建筑风貌管控的法规条例[40]。还有学者研究了北京中轴线地区、历史街区等的色彩规划和基调,认为控制老城区色彩基调有益于保护城市历史文脉[41]。基于历史文献分析和实地调研,有学者设计出老城区不同分区、不同建筑类型的色彩谱系方案[42-43]。也有学者对北京市市民进行调查,结果显示市民认为最能代表北京的色彩依次是红、绿、灰、蓝、黄。这与专家列出的红、灰、黄、绿、蓝的色彩序列不一致[44]。这个研究没有回答原因,因此我们在本文中力图回答文化“整体依赖”“个体独立”如何影响色彩意义理解。按照结构主义的解释,色彩空间结构若是固定不变的,则说明有一个被人们普遍认同的深层意义结构,这是学者进行色彩基调设计的基础;但按照人文主义的解释,城市色彩感知和意义理解因人的经验而异,因而,学者也应考虑市民对城市色彩的多元理解。综上,本研究将分析人们对特定空间的色彩视觉感知和文化意义理解状况,旨在为面向城市的色彩基调管控提供相关参考建议。

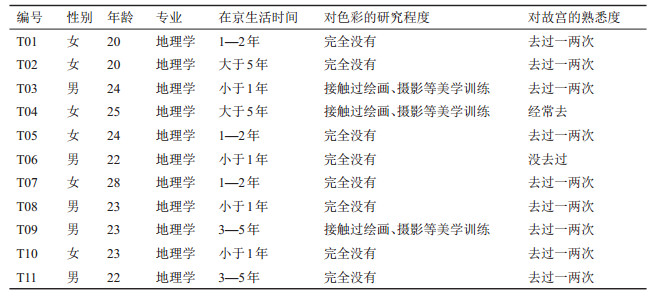

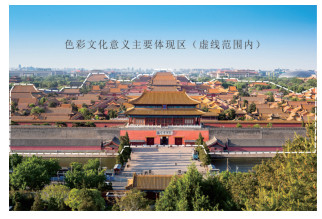

3 研究区域和研究方法 3.1 研究区域及其主要色彩具体研究区域为北京城市中轴线核心区——故宫建筑群。故宫是北京城市中心区的中心,其色彩基调是北京城市色彩基调重要的一部分。当然,无论是按照结构主义的视角,还是按照人文主义的视角,这种色彩基调并不能推广到城市其他地区。故宫建筑群曾是城市皇权和神圣空间的组成部分,其色彩具有传统文化中赋予的含义。建筑群以黄红色调为主,是古代中国帝王使用之色(图 1)。建筑群中的核心建筑自上而下分为四层。最上面是琉璃黄屋顶,屋顶下的斗拱及连接部分为青绿色彩绘,再下是朱红色木质立柱、门窗和墙壁,整体建筑坐落在汉白玉色的台基之上[45]。

|

图 1 眼动实验测试图及色彩文化意义主要表现区 Fig.1 The Test Image for the Eye Tracking Test and the Area Mainly Showing the Cultural Meaning of Colors (图片来源:已从汇图网购买使用权) (Picture Source: http://www.huitu.com/) |

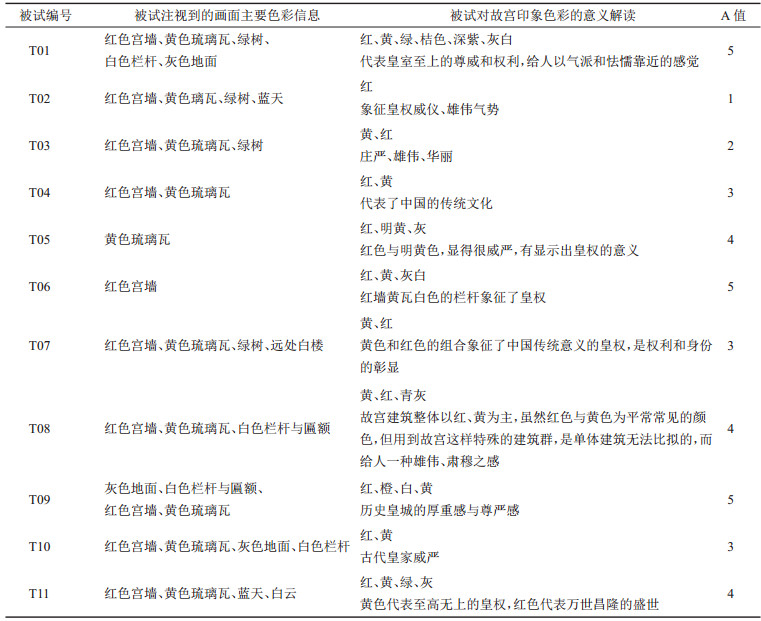

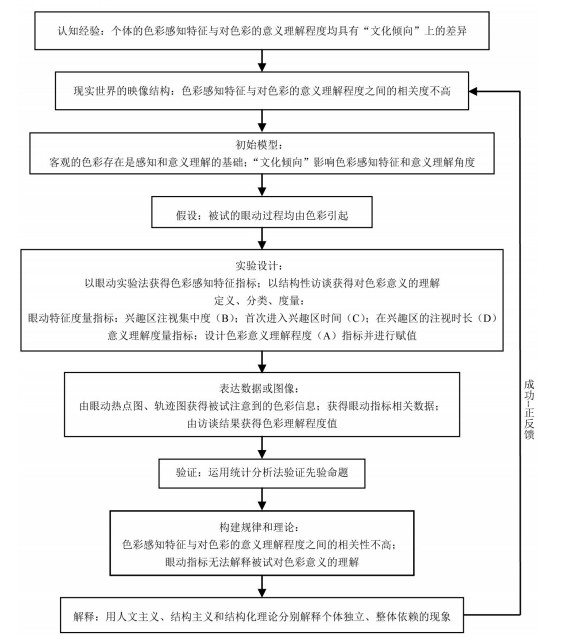

本研究的技术路线如下(见图 2)。

|

图 2 研究方法框架 Fig.2 The Framework of Research Methods |

第一步:结合认知经验,建立先验命题。已有研究得出个体感知和认知存在“文化倾向”差异,但感知和认知间的关系并不清晰[1]。基于此,本研究构建的先验命题为:被试对色彩意义的理解程度与色彩感知过程的相关度不高。

第二步:构建初始模型,提出假设。在本研究中,客观的色彩存在是感知和意义理解的基础,“文化倾向”可影响被试的色彩感知特征和意义理解的角度。提出的假设为被试的眼动过程均由测试图片的色彩引起。

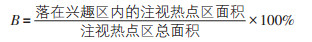

第三步:设计实验,定义度量指标,获得表达数据或图形。本研究将用眼动实验法和结构性访谈法获得相关数据,设计四个指标,包括被试在兴趣区的注视集中度(B)、首次进入兴趣区的时间(C)、在兴趣区的注视时长(D)及对故宫的色彩意义理解的程度值(A),分析A、B、C、D值在被试群体内的差异。

第四步:验证先验命题。用相关分析法验证本研究的先验命题,如相关性不显著,先验命题成立,进一步构建规律并解释。如相关性显著,先验命题不成立,需对先验命题、初始模型、假设、实验设计、度量方法等进行修正。

3.3 以眼动实验法获得色彩感知特征指标眼动实验是研究视觉信息加工的有效手段,可以记录人对某一色彩观察时的进入时间、注视时长、瞳孔大小变化等,直观反映被试者的心理活动及感知特征[46]。本研究通过眼动仪获得被试观察建筑群时的色彩感知特征,分析相关眼动指标,结合主观调查问卷,分析被试的色彩感知过程的差异。为此,实验设计为被试在室内环境下佩戴Tobii T120眼动仪,观看故宫建筑群照片(图 1)。实验过程中要求被试集中注视图片中那些能迅速吸引其注意的色彩区域,观察时长为20 s。实验结束后,导出眼动仪记录的热点图、首次进入兴趣区的时间、兴趣区内注视时长,探究被试色彩视觉感知的特点,以及被试色彩视觉感知的差异。本研究将故宫建筑群范围划定为兴趣区(AOI,图 1中白色虚线内区域),因为它是故宫建筑群色彩文化意义的主要表现区。从格式塔心理学的图底关系看,故宫建筑群是“图”的部分,而天空、道路等区域是“底”的部分。

3.4 以结构性访谈法获得对色彩意义的理解程度本研究运用结构性访谈调查被试对故宫建筑群色彩的意义认识。由于影响色彩认知的因素较多,因此在选取访谈对象时,对他们的属性做了一致性控制,力图减少年龄、受教育水平、专业领域、居住北京时间、美学训练等要素对结果的影响。最终在本学院选择11个被访谈者,他们也是眼动仪的被试。表 1为被试属性,其中也有部分被试具有差异性的属性,如T3、T4、T9具有美学训练经历。

| 表 1 被试属性 Tab.1 The Attributes of the Testees or Interviewees |

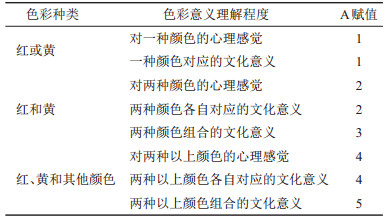

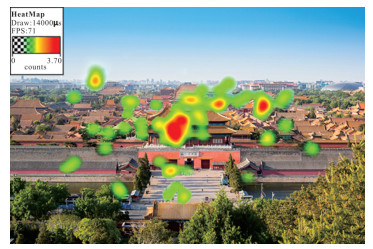

对被试眼动数据进行筛选,确保无因头部移动等自身原因导致的无效数据记录后,设置合适的热点搜索半径,导出各被试的热点图(图 3),记录被试主要注视到的色彩信息(表 3)。

|

图 3 被试T11的热点图 Fig.3 The Heatmap of T11 |

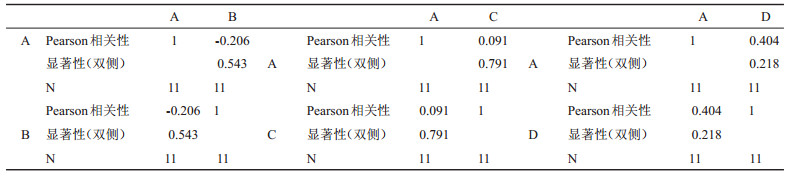

| 表 3 被试对故宫的色彩意义理解程度(A) Tab.3 Testees' Color Awareness Level of the Forbidden City (A-Value) |

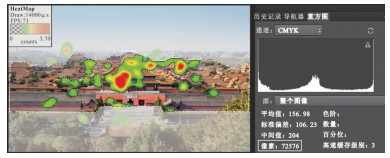

兴趣区注视集中度(B)是通过计算注视热点区与色彩文化意义主要表现区的空间一致性获得的,计算方法见公式1。B值越大代表被试对色彩文化意义主要表现区即故宫建筑群的关注度越高。具体技术步骤是,在Adobe Photoshop CS6中,打开直方图窗口,在“源”选项卡中查看“整个图像”,“通道”选项卡选择“CMYK”,使用魔棒工具,调整容差,选取兴趣区和落在兴趣区内的注视热点区范围,分别记录“像素”一栏的大小(图 4白框)。结果显示,被试之间B值存在较大差异,均值为43.60%,最大值为58.57%,最小值为30.74%。

|

图 4 落在兴趣区内的注视热点区(黑色虚线内区域)面积计算 Fig.4 The Area Calculation of the Hotspot Area in AOI (the Area Surrounded by Black Dotted Line) |

|

(1) |

运用眼动仪软件(Tobii Studio 3.8.4),导出被试首次进入兴趣区的时间(C)和注视时长(D)。不同被试首次进入兴趣区的时间(C)存在较小差异,最短为0 s,最长为1.84 s,均值为0.42 s。多数被试在一观看时就立刻注意到兴趣区,这与兴趣区处于照片中央,所占面积较大有关。

被试群体对兴趣区注视的时长(D)均值为6 s,约占观察时间的30%,最大值为9.53 s,最小值为2.63 s,极差为6.9 s,D值最大者接近50%的时间在注视兴趣区。因而被试对兴趣区注视的时长亦有较大的个体间差异。被试对兴趣区观察时间较长,这说明该区域对其吸引力较大。具有美学训练的几个被试对兴趣区的注视集中度(B)、首次进入兴趣区时间(C)、注视时长(D)与其他被试并无较大差异,经常去故宫的被试与未曾去故宫游览的被试的眼动指标也不是群体内的极值点。这表明被试对故宫或色彩的了解程度与对色彩的感知无显著关联。

4.2 对色彩意义的理解问卷中最后两个问题为“请写出代表故宫建筑群的色彩”、“这些色彩在您心中是否有独特的意义,若有,请写出”。设计表 2将被试对色彩意义的理解程度(A)进行赋值,分值越高代表对色彩意义的理解越深入。表 3显示,多数被试认为红色和黄色是故宫的代表色彩,且多认同二者组合彰显了皇权的威严。这显示出本研究核心对话文献中所说的,多数被试的色彩意义理解的“文化条件”是“整体依赖”。也有少数个体写出除红黄颜色以外的其他色彩,如灰色、白色、绿色等,这些都是在图 1中的文化意义主要表现区域之外的颜色。这说明,这些被试具有将“图” “底”作为一体,整体感受色彩意义的能力。虽然他们并没有清晰地写出这些色彩的文化意义,但是色彩美学感受力相对较强,他们可能是跳出传统文化对故宫色彩的简单定义,而将色彩放在今天的文化氛围中来理解的人,因而具有“个体独立”的文化认知条件。

| 表 2 被试对故宫的色彩意义理解程度(A)的赋值方法 Tab.2 The Method of Assigning the Testees' Color Awareness Level of the Forbidden City (A-Value) |

被试对故宫的色彩意义理解程度(A)越大表明被试的理解越深刻或越独到。那么是否兴趣区对被试的吸引力越大,被试对该区域的色彩意义理解越深刻?即是否有被试的兴趣区注视集中度(B)越大、或首次进入兴趣区的时间(C)越短或注视时长(D)越长,则A越大,反之A越大,则B越大、C越短、D越长的关系也成立?为此,应用相关性检验分析A与B、C、D值的关系。结果显示,A与B、C高度不相关,A与D的显著性亦大于0.05,无统计学意义,先验命题成立。但对兴趣区内注视时长大于8 s(即注视时长与观察时间之比大于40%)的4个被试个体(T01、T04、T06、T11),他们对故宫的色彩认知程度(A)相对较高,由表 3可见他们对故宫色彩印象和意义解读较为丰富。由于影响色彩意义理解的因素还很多,本研究不能断定被试对色彩意义的理解深度是否是由注视时间决定。

被试的色彩感知方式具有明显差异性,由表 3可见部分被试对测试图片的色彩感知偏向关注画面整体,而有些被试对测试图片的色彩感知则偏向关注画面局部,符合核心对话文献中所述“整体依赖”与“个体独立”两种文化条件影响下个体对视觉信息的不同感知方式。是否对色彩的感知越整体,对故宫建筑群的色彩认同越丰富?调查数据给出了否定的答案。如被试T02对画面的关注是整体的,但对故宫建筑群的色彩认同只有红色,而被试T05、T06虽然对色彩的感知较集中,但对故宫建筑群的色彩认同均是红、黄、灰色。对此,本研究认为客观的色彩存在是感知和意义理解的基础,但对意义的理解需要主体唤醒对自己身体、日常经验及文化教化的积淀。对于故宫建筑群这一景观,人们对色彩的意义理解受长时记忆中的文化教化影响已较深,色彩感知方式对色彩意义理解的影响不大。对那些可能具有“个体独立”文化倾向的被试,他们可以跳出对故宫建筑群的色彩印象和文化意义理解,赋予色彩创新的意义理解。

| 表 4 被试对故宫的色彩意义理解程度(A)与兴趣区注视集中度(B)、首次进入兴趣区时间(C)及注视时长(D)的相关性检验 Tab.4 The Correlation Test of the Relationship Between A-Value (the Color Awareness Level of the Forbidden City) and B-Value (the Concentration of Fixation That a Testee's Sight Gazes on AOI), C-Value (the Time That a Testee's Sight Gets Into AOI From the Test Starting), D-Value (the Time That a Testee's Sight Gazes on AOI) |

本研究通过眼动实验和结构性访谈,调查了被试对研究区域建筑群色彩的感知特征和色彩意义理解特征,并分析了两者之间的关系。

调查结果为,第一,尽管我们在多个维度上控制了被试样本的属性保持一致,但被试的色彩感知特征、色彩意义理解水平都存在个体间差异;第二,被试对兴趣区的注视集中度(B)、首次进入兴趣区所用的时间(C)、注视时长(D)与他们对色彩意义的理解程度(A)没有明显的统计上的相关性,第三,有些被试感知的色彩种类,以及色彩组合超出了传统文化已给定义的颜色范围。

本文的两个结论由三个调查结果推导而来。第一,眼动指标无法完全解释被试对色彩意义理解,但是可以部分解释色彩意义的创新理解,例如被试对背景色彩的注视使其感受到蓝天白云下的故宫建筑群更美;第二,多数被试对色彩意义理解的文化条件符合“整体依赖”特征,即意义的深层结构起重要作用,这些个体对研究区域色彩意义的理解并未跳出皇权文化的束缚。被试色彩感知具有“整体依赖”的特征,这在民族文化凝聚上具有积极作用,但缺点是可能抑制了主体对色彩意义的创新能力。站在人文主义的立场上,我们希望人们还有积极主动的色彩感知和意义理解活力。

回应本研究前面提到的北京市规划和国土资源管理委员会关于“城市基调”工作研讨会上的议题,本研究的实践性建议是:若要保持城市色彩基调的多样性,我们可以允许主体对建筑群色彩有多角度的感知,以及对色彩意义有多样性的积极理解。在具有清晰且积极的色彩意义的地区,可加大保护力度,同时加大对属于新时代的色彩意义的宣传力度,使人们跳出原有长时记忆对色彩和色彩意义的印象,激发对新的色彩意义的认同。

本研究并未严格按照心理学实验对被试所属文化条件进行测试,因而只能通过被试的感知、认知方式进行推测,其正确与否可进一步进行验证。此外,由于论文的眼动实验调查对象社会属性较为相似,可能会限制结果的普适价值。本研究的研究方法带有经验实证主义的色彩,但是研究结论也恰恰证明了人文主义地理学的观点,即对城市色彩意义的理解更依赖个体的感悟,这是否可以被看作是对“凝视理论”的一个丰富?这个问题有待后续讨论。

| [1] |

Kastanakis M N, Voyer B G. The effect of culture on perception and cognition:A conceptual framework[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(4): 425-433. DOI:10.1016/j.jbusres.2013.03.028 |

| [2] |

约翰斯顿.哲学与人文地理学[M].蔡运龙, 江涛, 译.北京: 商务印书馆, 2000: 218-251. [Johnston R J. Philosophy and Human Geography[M]. Cai Yunlong, Jiang Tao, trans. Beijing: The Commercial Press, 2000: 218-251.]

|

| [3] |

Anderson J R. Cognitive Psychology and Its Implications(7th Edition)[M]. New York: Worth Publishers, 2009: 56.

|

| [4] |

Yu X Y. Visual Pperception in Relation to Levels of Meaning for Children: An Exploratory Study[D]. Denton: University of North Texas, 2007: 37.

|

| [5] |

Zube E H, Sell J L, Taylor J G. Landscape perception:Research, application and theory[J]. Landscape Planning, 1982, 9(1): 1-33. DOI:10.1016/0304-3924(82)90009-0 |

| [6] |

Daniel T C, Vining J. Methodological issues in the assessment of landscape quality (Vol.6)[M]//Altma I, Woholowill J F. In Behavior and the Natural Environment. Boston: Springer, 1983: 39-84.

|

| [7] |

Daniel T C. Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century[J]. Landscape and Urban Planning, 2001, 54(1/4): 267-281. |

| [8] |

Ozkan U Y. Assessment of visual landscape quality using IKONOS imagery[J]. Environmental Monitoring & Assessment, 2014, 186(7): 4067-4080. |

| [9] |

毛炯玮, 朱飞捷, 车生泉. 城市自然遗留地景观美学评价的方法研究——心理物理学方法的理论与应用[J]. 中国园林, 2010, 26(3): 51-54. [Mao Jiongwei, Zhu Feijie, Che Shengquan. Study on landscape assessment of urban remnant natural area:Theory and application of psychophysical method[J]. Chinese Landscape Architecture, 2010, 26(3): 51-54. DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2010.03.014] |

| [10] |

李霞.园林植物色彩对人的生理和心理的影响[D].北京: 北京林业大学, 2012: 17-20. [Li Xia. The Physiological and Psychological Influences of Landscape Plant Colors on Human[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2012: 17-20.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10022-1012348877.htm

|

| [11] |

Cosgrove D, Jackson P. New directions in cultural geography[J]. Area, 1987, 19(2): 95-101. |

| [12] |

万蕙, 唐雪琼. 中越边境乡村民居景观的符号象征与认同建构——广西龙州县边境乡村案例[J]. 地理科学, 2017, 37(4): 595-602. [Wan Hui, Tang Xueqiong. The symbolism and the identity construction of French-decorated folk houses landscape on the SinoVietnamese Borderland in Longzhou, Guangxi province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(4): 595-602.] |

| [13] |

陈丹阳. 尺度政治视角下的曾灶财涂鸦[J]. 热带地理, 2016, 36(2): 158-165, 173. [Chen Danyang. Politics of scale in Tsang Tsou Choi's graffiti[J]. Tropical Geography, 2016, 36(2): 158-165, 173.] |

| [14] |

王爱平, 周尚意, 张姝玥, 等. 关于社区地标景观感知和认同的研究[J]. 人文地理, 2006, 21(6): 124-128. [Wang Aiping, Zhou Shangyi, Zhang Shuyue, et al. Study on landscape perception and cognition of community landmark[J]. Human Geography, 2006, 21(6): 124-128. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.06.026] |

| [15] |

Thornton P. The meaning of light:Seeing and being on the battlefield[J]. Cultural Geographies, 2015, 22(4): 567-583. DOI:10.1177/1474474015595795 |

| [16] |

王敏, 江冰婷, 朱竑. 基于视觉研究方法的工业遗产旅游地空间感知探讨:广州红专厂案例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 28-38. [Wang Min, Jiang Bingting, Zhu Hong. The spatial perception of tourism destination based on visual methodology:The case study of Guangzhou Redtory[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 28-38. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.10.008] |

| [17] |

周尚意, 许伟麟, 成志芬. 胡同乡愁的空间道德与地方道德评价——以北京西四地区为例[J]. 当代中国价值观研究, 2017, 2(1): 95-101. [Zhou Shangyi, Xu Weilin, Cheng Zhifen. On the morality of nostalgia:A case study of Xisi area in Beijing[J]. Chinese Journal of Contemporary Values, 2017, 2(1): 95-101.] |

| [18] |

Relph E C. Place and Placelessness[M]. London: Pion Limited, 1976: 9-12, 30-31.

|

| [19] |

Tuan Y F. Topophilia:Study of Environment Perception, Attitudes and Values[M]. New Jersey: Prentice-Hall, 1974: 25-28.

|

| [20] |

Jacobsen J K S. Use of landscape perception methods in tourism studies:A review of photo-based research approaches[J]. Tourism Geographies, 2007, 9(3): 234-253. DOI:10.1080/14616680701422871 |

| [21] |

Crang M. Picturing practices:Research through the tourist gaze[J]. Progress in Human Geography, 1997, 21(3): 359-373. DOI:10.1191/030913297669603510 |

| [22] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 人文地理学的"视觉"研究进展与启示[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 10-19. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. A review and revelation of the study of visual in human geography[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 10-19.] |

| [23] |

Just M A, Carpenter P A. A theory of reading:From eye fixations to comprehension[J]. Psychological Review, 1980, 87(4): 329-354. |

| [24] |

郑玉玮, 王亚兰, 崔磊. 眼动追踪技术在多媒体学习中的应用:2005-2015年相关研究的综述[J]. 电化教育研究, 2016, 37(4): 68-76, 91. [Zheng Yuwei, Wang Yalan, Cui Lei. The application of eye tracking technology in multimedia learning:A review of research from 2005 to 2015[J]. E-Education Research, 2016, 37(4): 68-76, 91.] |

| [25] |

Rose G. On the relation between 'visual research methods' and contemporary visual culture[J]. The Sociological Review, 2014, 62(1): 24-46. |

| [26] |

Dupont L, Ooms K, Antrop M, et al. Comparing saliency maps and eye-tracking focus maps:The potential use in visual impact assessment based on landscape photographs[J]. Landscape & Urban Planning, 2016, 148: 17-26. |

| [27] |

龙瀛, 叶宇. 人本尺度城市形态:测度、效应评估及规划设计响应[J]. 南方建筑, 2016(5): 41-47. [Long Ying, Ye Yu. Human-scale urban form:Measurements, performances, and urban planning & design interventions[J]. South Architecture, 2016(5): 41-47. DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2016.05.041] |

| [28] |

Dupont L, Antrop M, Van Eetvelde V. Eye-tracking analysis in landscape perception research:Influence of photograph properties and landscape characteristics[J]. Landscape Research, 2014, 39(4): 417-432. DOI:10.1080/01426397.2013.773966 |

| [29] |

郭素玲, 赵宁曦, 张建新, 等. 基于眼动的景观视觉质量评价——以大学生对宏村旅游景观图片的眼动实验为例[J]. 资源科学, 2017, 39(6): 1137-1147. [Guo Suling, Zhao Ningxi, Zhang Jianxin, et al. Landscape visual quality assessment based on eye movement:College student eye-tracking experiments on tourism landscape pictures[J]. Resources Science, 2017, 39(6): 1137-1147.] |

| [30] |

Liao H, Dong W, Peng C, et al. Exploring differences of visual attention in pedestrian navigation when using 2D maps and 3D geobrowsers[J]. Cartography & Geographic Information Science, 2016, 44(6): 1-17. |

| [31] |

白凯. 旅华美国游客目的地城市色彩意象认知研究[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 557-573. [Bai Kai. The research on American tourists about their cognition of color image of urban destination[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(4): 557-573.] |

| [32] |

李喆靓.城市森林基调景观解析方法初探——以北京为例[D].北京: 中国林业科学研究院, 2015: 5. [Li Zheliang. Discussion of Urban Forest Landscape Tone Analytical Method: A Case Study in Beijing[D]. Beijing: Chinese Academy of Forestry, 2015: 5.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82201-1015622649.htm

|

| [33] |

李小娟.基于认知意象的我国城市色彩规划与控制研究[D].天津: 天津大学, 2013: 5. [Li Xiaojuan. The Research on Urban Color Planning and Control in China Based on Cognition Imagery[D]. Tianjin: Tianjin University, 2013: 5.]

|

| [34] |

贾凡.城市建筑风貌管控策略研究——以株洲市为例[D].长沙: 中南大学, 2014: 8. [Jia Fan. Research on the Control Strategy of Urban Architectural Style: Illustrated by the Case of Zhuzhou[D]. Changsha: Central South University, 2014: 8.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10533-1014406064.htm

|

| [35] |

[英]克利夫·芒福汀, 泰纳·欧克, 史蒂芬·蒂斯迪尔.美化与装饰[M].韩冬青, 等译.北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 152. [Moughtin C, Oc T, Tiesdell S. Ornament and Decoration[M]. Han Dongqing, et al trans. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014: 152.]

|

| [36] |

Söderström O. Paper cities:Visual thinking in urban planning[J]. Cultural Geographies, 1996, 3(3): 249-281. |

| [37] |

苟爱萍, 王江波. 国外色彩规划与设计研究综述[J]. 建筑学报, 2011(7): 53-57. [Gou Aiping, Wang Jiangbo. Survey of overseas researches on color planning and design[J]. Architectural Journal, 2011(7): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.0529-1399.2011.07.011] |

| [38] |

宋建明. 色彩设计在法国[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1999: 9-11. [Song Jianming. Color Design in France[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 1999: 9-11.]

|

| [39] |

文溢涓.基于可操作性的城市色彩规划研究[D].广州: 华南理工大学, 2013: 10-11. [Wen Yijuan. Operational Research on City Color Planning[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2013: 10-11.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1013319960.htm

|

| [40] |

张梦宇.北京老城地理色彩保护规划要略研究[D].北京: 北京建筑大学, 2018: 17-18. [Zhang Mengyu. A Study on the Planning of Geography Color Protection in the Old City of Beijing[D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2018: 17-18.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10016-1018164492.htm

|

| [41] |

范锐星. 北京居住环境色彩规划初探[J]. 北京建筑工程学院学报, 2007, 23(4): 42-45. [Fan Ruixing. Research on the color planning and designing of residential environment in Beijing[J]. Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2007, 23(4): 42-45. DOI:10.3969/j.issn.1004-6011.2007.04.011] |

| [42] |

赵云川. 北京城市色彩规划的困境及可能性[J]. 城市发展研究, 2006, 13(8): 133-138. [Zhao Yunchuan. Difficult position and possibility of the color plan of Beijing city[J]. Urban Development Studies, 2006, 13(8): 133-138.] |

| [43] |

王鑫.历史街区城市街道色彩研究——以北京大栅栏为例[D].北京: 北方工业大学, 2016: 58-69. [Wang Xin. Historic District City Streets Color about Beijing Dashilan[D]. Beijing: North China University of Technology, 2016: 58-69.]

|

| [44] |

陈金梅, 李颖. 基于城市色彩意象的首都城市色彩规划路径探讨[J]. 包装工程, 2016, 37(20): 189-193. [Chen Jinmei, Li Ying. Capital city color planning path based on urban color image[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(20): 189-193.] |

| [45] |

楼庆西.紫禁城建筑的色彩学[C]//单士元, 于倬云.中国紫禁城学会论文集(第一辑).北京: 紫禁城出版社, 1996: 279-283. [Lou Qingxi. Chromatics of Forbidden City architecture[C]//Shan Shiyuan, Yu Zhuoyun. Proceedings of Chinese Socity of the Forbidden City (the first series). Beijing: Forbidden City Press, 1996: 279-283.]

|

| [46] |

张卫东, 梁倩, 方海兰, 等. 城市绿化景观观赏性的眼动研究[J]. 心理科学, 2009, 32(4): 801-803. [Zhang Weidong, Liang Qian, Fang Hailan, et al. An eye-movement research on city greening landscape appreciation[J]. Psychological Science, 2009, 32(4): 801-803.] |