2. 中国科学院 南京地理与湖泊研究所, 南京 210008

2. Nanjing Institute of Geography & Limnology, CAS, Nanjing 210008, China

随着以“知识”与“文化”为引领的“新经济”兴起,文化创意产业成为政策制定及学术研究的热点[1],文化创意经济及空间的创造力及发展活力也受到众多学者关注[2]。一些研究强调创意阶层、人力资本等创意要素对创意经济动力的核心作用[3]。但现有研究也发现,创意和创造不仅是个体大脑活动和创造的结果,也是根植于具体社会情景的过程,被具体的历史和地理特征所影响[4]。基于这样的认识,经济地理学分别从关系网络、创意环境与氛围等角度探讨了文化创意产业学习创新过程。关系网络的相关研究强调文化—经济过程中行为主体情感信任关系对知识传播和创造的影响[5],认为基于信任的个人关系、家庭及社会关系网络是文化创意产业发展演化的核心与关键动力[6, 7]。该理论符合了经济地理学关系研究的潮流[8],但也因对学习创新的历史地理范围(historical and geographical scope)及情景(context)关注不够而受到挑战[9]。因此,一些研究基于地理接近和创意环境(milieu或buzz)的视角,强调文化创意企业“共处(co-location)”于城市内部特定空间,有利于非正规知识获取以及新想法的传播,并形成创意氛围(creative milieu)[10]、创新创业的栖息地[11]、宽松自由的场所与氛围[12, 13],有利于相互关联的技术的、企业家的和艺术形式的创造性在此相互激发,催生创意与创造。在此基础上,国际著名经济地理学者Scott进一步指出创意和创造是一个经济社会现象,需要在创意主体及其所根植的社会生产网络及环境建构中加以理解,并认为创意和创造产生于物质和社会设施叠加而成的创造场(creative field),主张用生产体系、劳动力网络与学习的场域来解释文化创意空间的发展动力[14]。Scott认为文化创意产业具有符号、文本、情感、知识和学习的“认知—文化”经济及生产的垂直分离特征,会在地方形成密集相互缠绕的生产(交易)和劳动力网络,有利于诀窍及人为知识(know-how\know-who)溢出及美学符号价值信息的传播,并指出地方文化、惯例和制度环境是产业能力和技能的空间集合,储存着文化符号、传统、记忆和图像等信息及知识,会增进共同文化理解,有助于新思想、新创意灵感和洞察力的萌发[15-17]。

关系网络、地理接近、创意环境以及Scott的创意场理论,为我们理解文化创意产业及空间的形成动力提供了有效的理论视角和分析工具。但这些理论扎根于西方发展实践,对解释发展中国家文化创意产业的发展具有一定的局限性。同时,这些理论根据城市话语而建构,所强调的综合商业环境、大学研究机构等先进知识基础设施与创意城市范畴密切相关,且聚焦于电影、广告媒体及设计等行业,对基于独特历史文化资源而形成的文化创意经济空间的理论建构和实证检验相对缺乏[18, 19]。基于此,本文在充分吸收布迪厄场域理论、创造场等有关场域思想的基础上,进一步放宽Scott创意场的概念,遵循场域—知识流动与互动—创意与灵感的激发—创新创造的逻辑,以场与文化创意经济知识的流动传播为分析核心,选取河南省神垕钧瓷文化创意产业集群为案例,研究多元场(生产场、关系场、地方社会场、临时性场等)对文化创意产业集群学习创新的影响。

1 理论分析 1.1 场的概念及界定场域及社会场理论。在社会学领域,法国社会学家布迪厄认为“场域(field)”是各种位置之间存在客观关系的一个网络或构型,并认为各个子场域具有自己独立的运行逻辑与规则[20]。布迪厄基于关系思维的角度,认为场域是一种社会空间和客观关系的系统,而不是地理空间和实体系统,具体的场域需要经验研究来界定和定义[21]。进一步的,挪威人类社会学家Grønhaug提出了社会场(social field)的概念,将其定义为贯穿于特定社会空间中且相互联系的有界社会关系系统,认为社会场是一个经验现象,可以通过行动者间关系的持久性以及通过相关实践而进行的具体知识生产来界定,并把行为者的多种社会关系视为不同的社会场[22]。

创造场。为理解当代资本主义新经济创造创意活动的空间基础,国际著名经济地理学家Scott提出了创造场(creative field)的概念,用于描述任何塑造和影响人类聪明才智和创造力的社会关系系统,它构成了各种创新创造相伴发生的场所。Scott认为创造场是一系列的产业活动和相互联系的社会现象形成的空间差异的相互作用网络,通过很多方面影响着企业家精神和创新结果,创意场主要有三个层次组成:企业和劳动力网络及他们间的相互作用,基础和社会设施(尤其是大学和高等研究机构等知识中心),地方生产集聚而形成的习俗、文化和惯例等[16]。

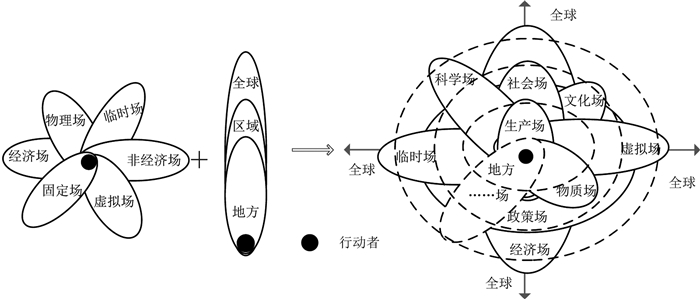

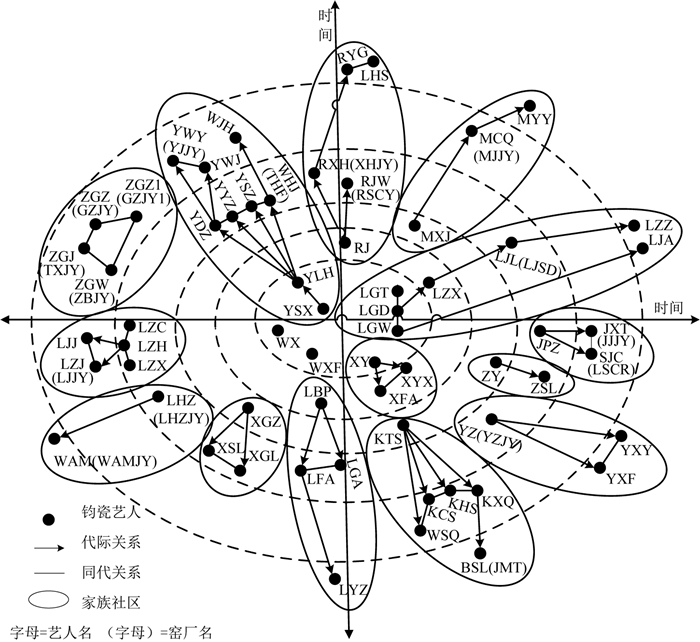

场的整合及界定。社会学关于“场”的概念基于关系思维的角度,侧重社会系统的研究及场的社会属性,对实体空间和经验现象关注不够充分。创造场的概念突出了创造创意的内涵,但其主要是在城市语境(创意城市)下建构的,突出了高级的专业化服务机构(如管理及信息咨询、资本投资服务等)以及教育培训机构(大学及研究中心)的支撑作用,对依托地方文化资源发展起来的发展中地区文化创意空间解释具有一定局限性。因此,为适合本文的研究,我们吸收布迪厄场域及社会场理论有关场的多样性以及Scott创意场的氛围与创意创造的思想,兼顾场的社会性和物理性,强调场的实践性与可操作性,认为场是组织或个体行为活动及互动的场所或空间。场的概念意味着具有共同认知意义的社区以及实践的同质化。与场外其他行为者相比,场的参与者具有较频繁密切的互动,并在行为认知等方面共享着共同的规则与惯例。此外,场中的参与者通过实践产生规则、习俗、惯例及知识(特别是非正式的知识以及行为规则惯例和具体话语叙述等)。如根据活动内容,可分为经济场(生产、流动与交易等)、社会场、文化场、政治场等;按照活动尺度,可划分本地场、区域场、跨区域场;按照存在形态,可划分为永久性场与临时性场、实际的场与关系场等,见图 1。

|

图 1 多元性、复杂性与场 Fig.1 Pluralism、Complexity and Fields |

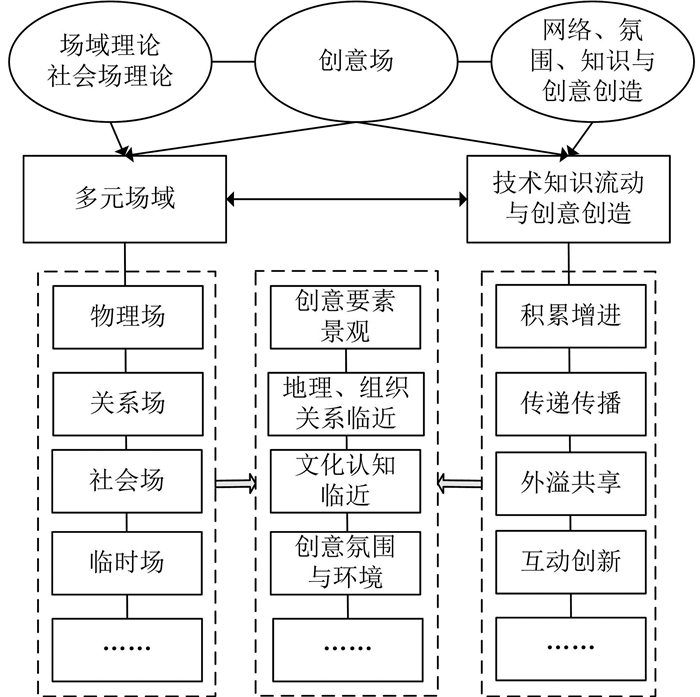

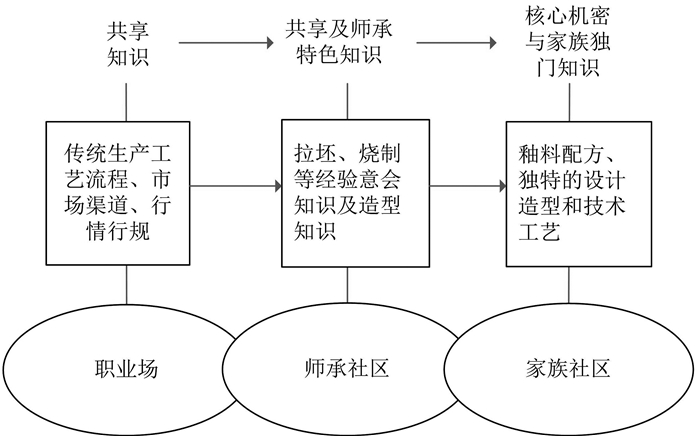

学习创新的核心是知识的创造、交流与传播的过程。但知识不是情境自由的,其传播交流需要特殊的情境(con-text),这些情景是行为者解释识别信息、创造交流知识的基础,具体的社会文化及历史情景影响着知识生产、转移和应用过程[23]。并且在知识创造、转化及传播的不同阶段,需要不同的场与之配合,如知识的社会化与发起场、外在化与对话场、组合化与系统场、内在化与练习场等[23]。

因此,创新作为行动者(个人或组织)传播交流、获取占有以及利用创造知识的过程,需要不同的场配合完成。每一种场中行动者的认知及实践同质性形成了有利于不同技术知识传播交流的邻近性(如地理临近、社会临近、文化认知临近等),从而有利于主体间的互动学习与创新,见图 2。①场为知识创造与积累过程提供了物理空间。对于蕴藏在人们的“意识”和“经验”当中的意会知识来讲,它只能通过生产现场的“实践”(practice)而生产,通过生产现场的“体验”(experience)而获得,行为主体并通过“现场表演”进行信息生产和激发模仿[24]。②意会知识的创造生产、获得占有、共享转移高度依赖于地理临近与面对面的交流[25],而场为个体创造了地理临近及密集会面与接触的机会,创意阶层由此可获得不同的信息、知识、刺激与灵感,有助于新思想的交流碰撞,促进创新创造。③由各种不同社会关系形成的场,为组织及个体的社会临近创造了条件,有利于行为主体通过嵌入相同或相邻的社会关系网络(朋友、亲属及经历)而获得信任,能够有效的促进知识的交流传播,尤其是意会及敏感知识的交流[26, 27]。④场为个体和组织提供了文化认知临近,具有共同文化惯例与风俗、价值观念与认知的行为主体间能够促进根植于文化中的知识(encultured knowledge)以及根植于情景中的知识(embedded knowledge)的交换传播,有利于创意创造的产生[28]。⑤场中地方无形与有形的地方元素与景观赋存着大量的信息和知识,形成一种创意氛围,各种谣言、印象和建议、商业传说和机密、正确及非正确信息在此汇聚[29],为创意人员提供灵感,并将这些知识汇总到可行的创意中,成为创新和创意的来源。

|

图 2 多元场与创意创造 Fig.2 Multi-fields and Creation |

本研究选取河南省禹州市神垕镇钧瓷文化创意产业集群作为典型案例。神垕镇是中国钧瓷文化发祥地、钧瓷之都,其具有悠久的制陶制瓷历史,仰韶时期的先民就在此烧制陶瓷,其钧瓷的生产始于唐代,并在宋代达到鼎盛,钧窑成为宋代五大名窑(钧、汝、官、哥、定)之一。而元明清时期,钧瓷生产陷入停滞,随后经历了民国的缓慢复苏及新中国建立的恢复发展阶段。改革开放以来,随着市场化的深入、居民消费能力的提高以及钧瓷技艺的革新,钧瓷生产进入快速发展阶段,并不断壮大已成为当地的支柱产业。依托其成立许昌钧瓷文化创意产业园成为河南省10大重点文化产业园之一,神垕镇也因此于2017年入选国家首批特色小镇。据不完全统计,产业园区内现有钧瓷烧制生产企业190余家、原辅料供应企业20余家,造型设计等机构8家,彩印包装及物流企业25家,销售门店及门市60余家。目前,神垕镇集聚着孔家、苗家、大宋、晋家、星航等一批知名钧瓷品牌与企业,形成了以钧瓷生产烧制为主导,以产品造型设计、原材料供应及产品的彩印包装、物流、市场销售为支撑的文化创意产业集群。

2.2 数据及研究方法本研究数据主要来源于对神垕钧瓷文化创意产业集群的长期观察和深度访谈。本研究分别于2016年6月20日—30日、2017年10月12日—15日、2017年12月29日—2018年1月4日共三次对典型企业进行了深度访谈。共访谈企业29家,其中生产企业20家,销售门店(门市)9家。访谈人员主要涉及钧瓷企业负责人(艺术总监15人,其中董事长7人)、技术工人6人、销售经理4人、销售人员9人、神漂①2人,共计36人。其中中国陶瓷艺术大师2人、国家级非物质文化遗产项目(钧瓷烧制技艺)代表性传承人2人、河南省工艺美术大师5人(其中国家级工艺美术大师2人)。同时,走访了禹州钧瓷产业园区管委会、禹州市钧瓷博物馆、禹州钧瓷行业协会等政府及非政府部门,访谈人员主要涉及园区管委会副主任、钧瓷管理局副局长、钧瓷博物馆副馆长、行业协会会长及秘书长等,搜集到《禹州钧瓷企业名录》、《中国钧窑志》、《中国钧瓷十年》、《中国钧瓷艺术》、《中国钧瓷年鉴》等钧瓷地方史志及统计资料。此外,还通过中国钧瓷网、名窑钧瓷网、钧瓷网等行业网站进一步对钧瓷企业生产经营信息、技术工艺创新及生产社会联系等进行补充。

本文中较为重要环节的是绘制和理清钧瓷企业及艺人的业缘、家族及师承关系网络。对此我们主要采取以下方法获得。首先,以钧瓷企业名录为基础,通过访谈钧瓷行业协会人员,按照业缘、家族及师承关系标示出钧瓷企业及艺人间的社会关系,获得钧瓷生产企业及艺人的社会关系矩阵(196×196)。其次,以同样步骤,通过访谈不同年龄段的钧瓷企业负责人及艺人(访谈对象包括1960年代、1970年代、1980年代3个年龄段),获得3张钧瓷企业及艺人社会关系矩阵表。第三,基于以上4张社会关系矩阵表进行汇总,获得钧瓷企业及艺人社会关系矩阵总表。第四,通过政府部门、相关机构人员的访谈及各钧瓷网站信息对社会关系矩阵总表进行补充完善。最后,对其中有冲突及有异议的社会关系,通过企业及关键人物访谈进行核实确定,获得最终的钧瓷企业及艺人社会关系网络图。在此过程中,通过半结构访谈的方法,对各种类型的关系网络在技术知识传递的作用进行识别,并对技术工艺与产品创新、知识信息交流与传播方式等内容进行挖掘。

3 多元场与钧瓷文化创意产业集群学习创新 3.1 钧瓷产业集群的创新类型和场钧瓷产业集群是基于地域历史文化资源和技术工艺传统而兴起的“人工制造”的文化创意经济,其生命力在于釉料革新、造型设计和功能创新,即扎根于地方文化传统与技艺,通过不断摸索实践,如何推出釉色“窑变万彩”的窑变效果,设计出具有文化内涵及新颖的造型以及不断更新钧瓷的功能,从而满足市场多样化的需求,是钧瓷产业的繁荣和持续发展的动力。因此,这其中涉及到生产实践经验以及文化符号知识的交流互动以及运用创造。

与此相对应的,钧瓷产品生产烧制中的各种物理空间、社会关系空间和地方社会文化氛围、临时性展览集会等影响和支撑着钧瓷技艺和知识的传播与创造,从不同层面推动着钧瓷产品的釉料、设计造型及功能创新。我们把这些物理及社会空间对应于不同类型及功能的场。如基于不同生产环节和工序的生产现场,基于亲缘、业缘、学缘等社会关系网络形成的关系场,由地方历史文化传统形成的地方社会场以及临时性集聚集会而形成的临时场。这些不同的场是钧工艺人进行钧艺创作、钧瓷烧制生产以及产品销售的重要空间,同时也是钧瓷技艺和知识创造传播与交流的重要场所。

3.2 生产场与钧瓷技术工艺累积与增进生产现场不仅直接为企业创造效益,也是员工长年积累经验、技能和诀窍等意会性知识的重要场所。钧瓷生产素有“过手七十二,方克成器”之说,其繁杂的烧制技术工序决定其技术知识的经验意会性和个体组织粘性,这种知识的传授、获得与创造要求密切互动,并以共同的理解和信任为基础,在特定场合(拉坯车间、窑口等)通过实践体验和“干中学”而获得、共享与积累。

神垕钧瓷产业是依托地方历史传统而发展起来的手工制作类的创意经济,其烧制过程依赖于传统的手工艺技术和技巧,配料、和泥、拉坯、素烧、配釉、釉烧等生产技术工艺中蕴含了大量的不确定的、晦涩难懂的、无法精确表达的意会知识,这些知识很难通过可触知媒体而习得,只能通过生产现场的观察实践和潜移默化的熏陶而获得,通过生产现场体验感悟而掌握。如对钧瓷泥土土质、配比以及泥性的把握,需要在采泥与和泥现场的观看、摸索和实践才能熟练掌握;对拉坯工艺的掌握,需要拉坯现场长时间的练习实践,才能掌握陈腐、揉练等工艺,才能对拉坯的力度、坯体的厚薄等工艺得心应手随心所欲;对于决定钧瓷生产成败环节的钧瓷烧制更是如此,对温度、火候的掌握更要靠烧窑现场的观察、经验感悟和总结,才能达到“入窑一色,出窑万彩”的结果。同时,生产现场也是发现新问题、解决新问题与知识增进的重要场所。如在钧瓷的生产过程中,新釉料配比、新瓷料和瓷泥的配比以及新造型设计的力学、热学特征均会带来新的问题,这些要依靠钧瓷技工在现场的观察、试验和重复实践才能解决。

钧瓷烧制生产过程中的经验、技能和诀窍等知识是在钧工艺人在与泥土、火、釉、制瓷模具等实物在生产现场不同的互动过程中产生的,正是钧工艺人每天“与泥为伍”,“与火为伍”的实践互动才形成了对瓷土、火和釉等独特理解和深刻把握,并通过操作中学习与干中学,才推动了问题的发现及解决,形成知识的积累和增进。并且这些知识涉及到具体的时间、空间、事物等情景要素,隐含着与生产实践和当地历史文化密切联系的行业术语(行话),只有有着对钧瓷文化、历史传统及生产工艺等共同认知背景的人员间通过地理临近与面对面交流才能进一步的共享、交流与传播。

徒弟徒弟三年奴隶,这些东西的掌握需要你不停的在现场的实践、揣摩、积累和感悟,没有3—5年很难出师,很难达到火候……

——某钧瓷传承人

从“入窑一色”的泥巴,到“出窑万彩”的珍贵钧瓷,就像是一场“泥与火”的艺术……秘不传人的釉色配方,活学活用的烧制经验,“轮上一分钟,私下三年功”的手拉坯功夫,这都需要磨练……做钧瓷的人,是要整日与泥土打交道。钧瓷七十二道工序,道道是技术,……不经双手泥巴的身体力行,没有几年苦练下来的功夫,你是领悟不到制瓷的诀窍的!

——某钧瓷艺术大师

3.3 社会网络、关系场与钧瓷技艺传承传播社会邻近性强调了经济活动对社会关系的嵌入性,即人们总是生活在特定的社会关系网络中,这种基于信任形成的社会关系网络有助于意会隐性知识的交流传播。神垕钧瓷产业是以当地历史文化符号和传统技术工艺为基石,每一个瓷器的造型装饰均与具体的历史文化与社会价值观念密切相关,代表了某种文化内涵,是一种文化符号的象征。因此,这种以文化符号及内容、经验诀窍等知识信息的共享传播高度依赖于业缘、亲缘与师承社会关系网络。根植于神垕的社会关系网络形成了多种多样的圈子,我们称之为关系场,这些基于信任形成的关系场为创意行为主体间的社会临近创造了条件,在钧瓷技术知识的传承传播中发挥重要作用。

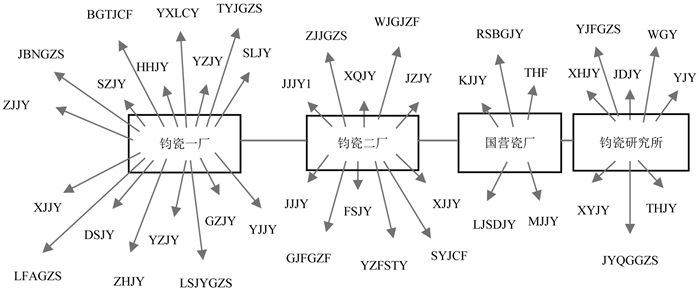

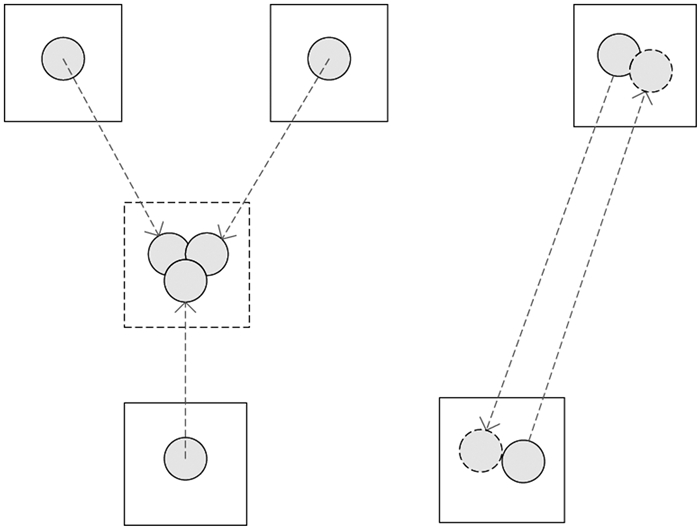

(1)企业改制与职业场。20世纪80年代,随着我国计划经济体制向市场经济体制的转型,计划经济体制下的国营瓷厂与集体窑厂的生产模式跟不上市场改革的步伐,无法满足灵活的市场需要,经营举步维艰,先后停产关闭。而这些国营瓷厂中管理人员和技术人员利用手中丰富的市场信息与渠道以及成熟的技术工艺,抓住市场经济发展的契机,开始创办自己的钧瓷窑厂[30]。这些衍生企业负责人大部分具有在同一个国营瓷厂或集体瓷厂工作的经历,因此,这些民营窑厂间具有着稠密的前同事关系,形成以各自衍生母体(老国营瓷厂或社办瓷厂)为职业认同的职业圈子,我们称之为职业场,见图 3。

|

图 3 神垕钧瓷企业衍生关系和职业场 Fig.3 The Enterprises Relations of Spin-off and Industrial Field in Shenhou 注:根据调研及访谈内容整理绘制,字母代表窑厂名字缩写。 |

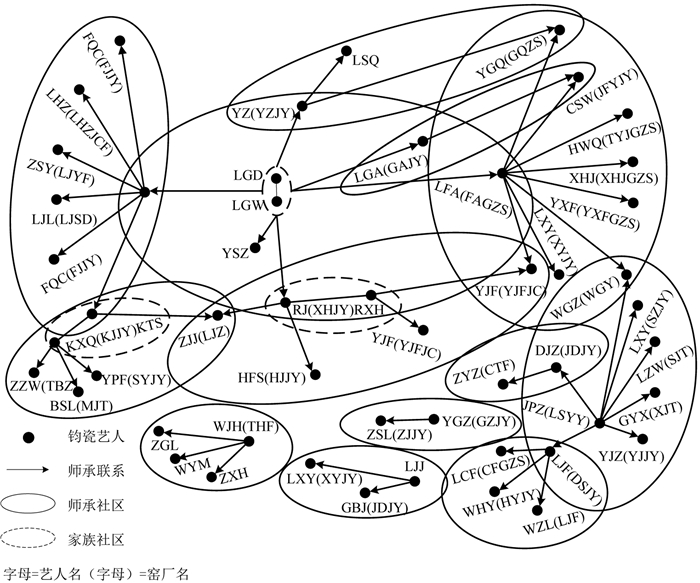

(2)师承关系与师承社区场。钧瓷的烧制生产属于典型的传统手工业,师徒传承关系在其中发挥着重要作用[31]。而当钧瓷学徒熟悉掌握了钧瓷烧制技术工艺后,他们当中的大部分就会凭借手中的技术工艺、市场渠道和人脉创办自己的窑厂。这些民营窑厂间由于师承关系存在着或强或弱的师徒同门关系,形成师承关系网络,我们称之为师承社区场,见图 4。

|

图 4 神垕主要师承关系及师承社区 Fig.4 The Main Mentorship and Mentorship Community in Shenhou 注:根据调研及访谈内容整理绘制。 |

(3)家族关系与家族社区场。民营钧瓷厂家族式的特征较为明显,大多钧瓷企业及艺人间有着密集的家族亲缘关系网络[31]。如很多的钧窑厂和钧窑企业是受家族和亲戚的影响创办起来。钧瓷家族中年轻一辈成长起来之后,离开父辈创建钧窑厂的现象也较为常见。此外,随着家族企业的壮大,家族的分家也会引起新的钧窑厂的建立。这种由血缘亲情关系形成的关系族群,我们称之为家族社区场,见图 5。

|

图 5 神垕主要家族关系及家族社区场 Fig.5 The Main Clan Relationship and Clan Community Field in Shenhou 注:根据调研及访谈内容整理绘制。 |

(4)关系场、社会临近与技术知识流动传播。①职业场与行业共享知识流动。由市场转型而导致的企业衍生而形成的民营窑厂,由于他们的负责人具有在一个国营或集体窑厂共同工作的经历,具有组织临近性和圈内熟的优势,对钧瓷行业有着共同的理解与认知,这有利于钧瓷传统的烧制技艺、行情行规与市场渠道等行业知识信息在钧瓷职业场内和职业场间流动、共享与传播,推动着神垕钧瓷技术工艺的传承与发展,见图 6。②师承社区场与工艺技术传承传播。由师徒关系而形成的衍生企业由于嵌入到相同或相邻的师徒同门社会关系中,会建立起天然的信任感和亲近感,十分有利于拉坯、注浆的手法和工艺等实践操作知识的共享、传播与交流。并且由于师出同门,他们在现场操作的手法和生产的工序等方面具有很强的技术知识邻近性,这些拉坯、烧制、和泥等经验意会及实践敏感知识较容易的在共同师承社区内传播、交流及共享,并不断的交流互动碰撞出新,见图 6。③家族社区场与工艺技术传承传播。不同的家族社区中的钧窑企业根植于家族亲缘关系网络和裙带关系中,这种关系网络与职业关系、师承关系相比,除了能够传递行业共享及生产实践知识外,窑口及窑厂间具有更高的亲密度,能够建立起更强的信任关系,推动着家族独创的釉料配方、造型设计和技术工序等核心机密知识的传递传承,见图 6。

|

图 6 关系场与钧瓷技术知识传播传承 Fig.6 Relation Fields and Technology-Knowledge Transmission of Jun Porcelain |

像我们(同一行业)在一块儿交流,交流的也是一些共性的东西,像那些核心机密知识也不说,坐一块儿谁也不说,除非是一家,都是亲的,这肯定是啥都会说……

——某钧瓷企业负责人

3.4 地方社会场、文化认知临近与知识外溢除了国家和地方政府的推动外,神垕拥有着独特的钧瓷历史文化资源、技术工艺传统及本地共享的知识信息[32],这些历史资源、技艺传统和地方默识知识形成了不可复制的“地方性”特质,构成了钧瓷文化创意产业的地方社会场。而地方的钧瓷艺人长期生产生活于此,形成共同的行业认知及共享的社会文化背景—认知临近及文化临近[29],这些与钧瓷生产具体内容、历史文化及经验诀窍相关的知识,很容易在具有认知文化临近的钧瓷艺人及窑口之间共享、流动传播及互动创新。

(1)历史传统、产业氛围与技术工艺传承。马歇尔在解释地理集聚中的地方化经济时,强调了传统社会文化与地方独特的“产业氛围”的作用,指出其十分有利于同行人员的交流学习,新工艺新思想能很快的被接受传播,促进创新[33]。神垕治瓷历史悠久,境内遗存有古代钧窑址(宋钧官窑遗址)、窑神庙(古钧台)、碑碣(钧瓷简书)等历史文化景观,并流传有钧瓷历史技术传统的民间诗词、书画和神话传说等历史书著材料。与此同时,神垕镇的整个街道和门店均被各式钧瓷造型装饰,并通过雕塑、匣钵墙、壁画等现代文化景观展示钧瓷的历史文化以及烧制工艺流程。此外,“三七搀和,不可稍偏”等有关钧瓷生产烧制工艺的“地方俗语”也在当地广为流传。这些历史与现代的、有形的与无形的文化资源和传统承载着钧瓷烧制的历史及技术工艺流程,是一个巨大的地方知识库,并形成了共同的地方产业、社会与文化氛围,建立起地方的社会文化认知临近,从而有助于意会及文化符号知识在本地艺人和钧瓷企业间相传相沿,驱动着钧瓷文化技艺的传承与传播。

在神垕,不仅能接触到许多大师(钧瓷大师),包括拉坯的、注浆的、烧窑的,各种瓷土釉料也很容易找到,而且能感受到氛围,就像个大熔炉,身在其中,无师也能自通啊,这些无形的是别的地方没法比的,是创作的好地方……

——某外来神漂

(2)地方传言、互动学习与钧瓷模仿创新。在神垕当地,各个工艺美术大师、钧工艺人都有自己的绝活和技术艺术特点,辨识度很强。这些大师和窑口的瓷器可以通过当地的销售门店或门市、销售会和展览会被区内钧工艺人所接触熟知。这些通过固定的门市或流动的市场所体现的有关新瓷器以及新造型工艺的知识信息形成了神垕独特的地方传言(local buzz)[34],很容易被区域内具有文化认知临近的其他钧瓷艺人和窑口通过市场监视及闲逛而免费获取,并窥察其中的“门道”,为其进而模仿学习提供了机会。并且,通过这样“隐性交流互动”方式,进一步促进钧工艺人及相关窑口萌生灵感,并进行创新创造,推出新造型、新技艺和新工序。

神垕钧瓷人之间或多或少都有关系,而且模仿能力又很强,一些厂生产的新产品、新造型、新釉色,一经面市,在很短的时间内市面上就会有仿品,有的是局部稍有变化……

——某钧窑董事长

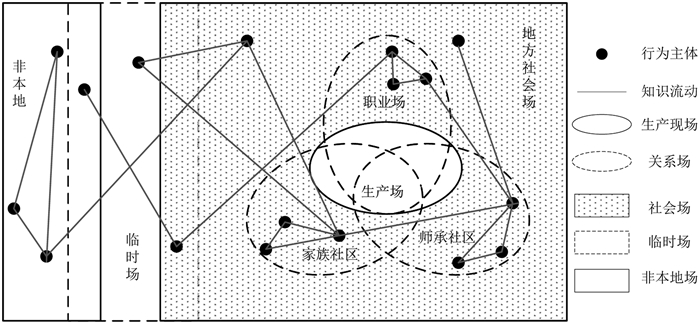

3.5 临时场与钧瓷技术知识更新创意活动与创意经济本身强调创意的萌生,创意阶层需不断从外部吸收和消化新的灵感与创意,而相关主体的临时性集聚有利于密集知识交换、网络建立和创意产生。Maskell等提出了“临时性产业集群”来描述产业集群知识交换与创新的作用,认为有临时性的国际展览会、各种节事活动等组成的临时集群为来自不同区域的生产者、同行、客户和供应商提供了短时间的集聚,创造了面对面交流的机会,由此可以获取有关市场、行业及前沿的技术知识,有利于更新本地知识库和发现新的市场机会[35-37]。我们借鉴临时性集群的概念,把文化创意行为主体跨越空间的短时间集聚形成的场所称之为临时性场,主要包括临时性展览集会和暂时性访问学习,见图 7。临时性交互学习和展览集会形成的临时性场,为神垕本地的钧瓷艺人和钧窑企业接触外部市场、行业信息以及技术工艺知识提供了重要的平台,有利于更新地方生产场、关系场、地方社会场等固定场的技术知识信息,是这些固定场的补充,共同推动着钧瓷产业集群的学习创新。

|

图 7 临时性集聚与临时性场 Fig.7 Temporary Agglomeration and Temporary Field |

暂时性交互学习场。该种临时性场主要由钧工艺人到其他瓷区或专业艺术院校进行短期访问交流学习,或专业艺术院校的师生到钧瓷生产现场实习交流而形成的临时性的会面,如不同艺术院校举行的各种理论、造型设计、营销培训班以及瓷区和艺术院校联合成立的大学生实践基地、工作室等。这些不仅为理论与实践搭建了沟通的桥梁,增强了先进设计理念和钧瓷生产的相互结合,而且集聚了来自各地学院派与生产第一线的思想先锋、造型设计大师、钧工艺人,非常有利于他们相互间的造型理念、生产技术工艺以及市场趋势与销售信息交流互动、相互启发及碰撞出新。如一些艺术院校的师生与神漂将一些新的思潮理念、造型设计等带到神垕,融入到当地的瓷器制作之中,极大的丰富了钧瓷的器型和设计风格。

临时性展览集会。这一类型的场主要包括国内外钧瓷展览(销)会、行业发展研讨会以及钧瓷艺术文化节、钧瓷技艺大赛等。这些临时性节事活动集聚了各地的窑口、经销商、客户以及工艺大师、钧工艺人、经营管理者与销售者等多样化的行为主体,增加了他们面对面接触和交流的机会。通过临时性的节事活动,生产企业有更多的机会去观察市面上的新产品,了解同行的新技术、新造型与新设计,进行记录学习,并且他们还能了解到市场的新趋势,获得客户的新需求和市场新信息,捕获新的市场机会。同时,这些不同的节事活动也是艺术大师、钧工艺人接触新思想、新工艺以及相互学习的重要渠道。

4 结论与讨论本文基于文化创意产业的技术知识特征以及创意场、社会场等理论,整合场理论的多样性及创意创造等思想,结合我国中部农区河南省神垕钧瓷产业这一内生型文化创意产业集群为案例,从经验层面考察多元场与钧瓷文化创意产业知识创造、流动传播及学习创新过程,主要结论与发现如下:

(1)生产场、关系场、地方社会场及临时性场在钧瓷集群学习创新中发挥着不同而又相互补充的作用,见图 8。生产场是钧瓷技工和艺人面对面交流的重要场所,并通过干中学、实践中学与互动中学来推动钧瓷集群的技术知识积累和增进;职业场(圈)、师承社区场及家庭社区场等关系场为钧瓷艺人及企业社会临近创造了条件,促进了行业知识信息、实践操作知识及釉料配方与造型设计等不同知识的相互交融流动传播;浓厚的产业氛围及地方传言等形成的社会场为具有文化认知临近的钧瓷艺人及企业提供了地方独特的共享知识,十分有益于钧瓷技术知识外溢与互动模仿创新;而临时性场是实现地方和外部联结及更新本地知识库的重要途经。在多元场的共同作用下,钧瓷被不断赋予新的生命,钧瓷产业集群的创造力得以持续。

|

图 8 多元场与钧瓷文化创意产业集群学习创新 Fig.8 Multi-fields and the Innovation of Jun Porcelain Cultural-creative Industrial Cluster |

(2)我们认为场是组织或个体行为活动及互动的场所,场内行为主体的共同的社会文化认知以及实践活动的同质化是其主要特征,并且各种临近机制是场发挥作用及功能的重要机制。场的地理—社会—文化—认知临近有利于经验意会知识的体验与获得,增加了主体间接触互动的机会,推动了行为主体间的粘性知识共享转移与交流传播,有助于新思想的交流碰撞及创意创造萌生,促进了互动模仿与创新创造。同时,与社会场及创意场等概念相比,本文所构建的场概念不仅强调其社会属性,还注重场的物理属性及其实践意义,更具有实践性。并且场的概念不仅了包含了技术知识及创意创造活动,还涵盖了生产、社会联系、文化认知等活动内容及性质,可以适用于更多的研究领域,更具一般性。此外,在此我们并没有强调大学研究机构等先进知识基础设施、高质量的生活环境及综合商业环境等要素的作用,而是关注无形有形的地方资源、社会关系场、文化氛围及物理场对技术知识的创造、共享及转移的作用,能够在广泛的发展中地区甚至乡村使用。

(3)城市化发育程度较低的外围地区或发展中地区文化创意经济空间的成长与发展深受地方性的历史文化资源及传统的影响,并且地方根植性的社会关系网络及场氛围是维持区域文化创意空间的关键动力,其学习创新受地理临近、社会文化临近及认知临近的影响。但这种文化创意集群也易受历史文化资源及传统的锁定,加之各种临近性形成认知、行为及文化习俗惯例等的同质性,容易阻碍主体对新规则、新知识搜索的广度与深度,造成文化创意空间发展的路径锁定。虽然临时集群在一定程度起到了更新地方知识库的作用,但在我们的调研中发现由于本地的整体开放性还不够,大部分钧瓷企业和艺人还比较保守,临时性学习和集会展销活动发挥的作用还有限。因此,如何构建稳定和较强的外部联系网络,避免集群锁定,是这种类型文化创意空间未来需要警惕的问题。

注释:

① 近年来,随着钧瓷热上升与神垕影响力的扩大,很多艺术院校毕业的外来大学生和创作者只身来到神垕,租赁窑厂或自建窑厂或和别人合伙,进行钧瓷创作,这些外来的钧瓷艺术创作者被称为“神漂”。

| [1] |

Jones C, Lorenzen M, Sapsed J. The Oxford Handbook of Creative Industries[M]. Oxford: Oxford University Press, 2015: 1-50.

|

| [2] |

Shalley C E, Hitt M A, Zhou J. The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship[M]. Oxford: Oxford University Press, 2015: 1-14.

|

| [3] |

Florida R. The rise of the creative class[J]. Washington Monthly, 2002, 35(5): 593-596. |

| [4] |

Thiel J. Creative cities and the reflexivity of the urban creative economy[J]. European Urban and Regional Studies, 2017, 24(1): 21-34. |

| [5] |

李蕾蕾. 文化经济地理学进展与"项目网络地理学"的提出[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 1-7. [Li Leilei. The development of cultural economic geography and the emergence of project network geographies[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.02.001] |

| [6] |

Lorenzen M, Taube F A. Breakout from Bollywood? The roles of social networks and regulation in the evolution of Indian film industry[J]. Journal of International Management, 2008, 14(3): 286-299. DOI:10.1016/j.intman.2008.01.004 |

| [7] |

马仁锋, 王腾飞, 张文忠, 等. 文化创意产业区位模型与浙江实证[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 3379-3390. [Ma Renfeng, Wang Tengfei, Zhang Wenzhong, et al. Location model of cultural & creative industry and its application in Zhejiang[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 3379-3390.] |

| [8] |

Yeung H W C. Rethinking relational economic geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2005(30): 37-51. |

| [9] |

Fløysand A, Jakobsen S. The complexity of innovation:A relational turn[J]. Progress in Human Geography, 2010, 35(3): 328-344. |

| [10] |

Cunningham S D. From cultural to creative industries:Theory, industry and policy implications[J]. Media International Australia, Incorporating Culture & Policy, 2002(102): 54-65. |

| [11] |

Landry C. The Creative City:A ToolKit for Urban Innovators[M]. London: Earth Scan Publications Ltd, 2008: 105-125.

|

| [12] |

Kiro L. The power of place:A case study of Auckland's design creative industries[J]. Urban Studies Research, 2017, 1-16. |

| [13] |

Copercinicopercin M. Berlin as a creative field:Deconstructing the role of the urban context in creative production[J]. Quaestiones Geographicae, 2016, 35(4): 121-132. DOI:10.1515/quageo-2016-0040 |

| [14] |

Scott A J. The cultural economy:Geography and the creative field[J]. Culture, Media and Society, 1999(21): 807-817. |

| [15] |

Scott A J. Cultural economy and the creative field of the city[J]. Geografska Annaler:Series B, Human Geography, 2010, 92(2): 115-130. DOI:10.1111/j.1468-0467.2010.00337.x |

| [16] |

Scott A J. Entrepreneurship, innovation and industrial development:Geography and the creative field revisited[J]. Small Business Economics, 2006(26): 1-24. |

| [17] |

Scott A J. Beyond the creative city:Cognitive-cultural capitalism and the new urbanism[J]. Regional Studies, 2014, 48(4): 565-578. DOI:10.1080/00343404.2014.891010 |

| [18] |

Cooke P, lazzeretti L. Creative cities: An introduction[M]//Cooke P, Lazzeretti L. Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development. Cheltenham: Edward Elgar, 2007: 1-24.

|

| [19] |

Fahmi F Z, Koster S, Dijk J V. The location of creative industries in a developing country:The case of Indonesia[J]. Cities, 2016(59): 66-79. |

| [20] |

Bourdieu P. Practical Reasons:On the Theory of Action[M]. Stanford: Stanford University Press, 1998: 32-34.

|

| [21] |

毕天云. 布迪厄的"场域-惯习"论[J]. 学术探索, 2004(1): 32-35. [Bi Tianyun. On the Bourdieu's theory of "Field-Habitus"[J]. Academic Exploration, 2004(1): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1006-723X.2004.01.010] |

| [22] |

Fløysand A, Jakobsen S E. Commodification of rural places:A narrative of social fields, rural development, and football[J]. Journal of Rural Studies, 2007(23): 206-221. |

| [23] |

Nonaka I, Toyama R, Konno N. SECI, Ba and leadership:A unified model of dynamic knowledge creation[J]. Long Range Planning, 2000(33): 5-34. |

| [24] |

苗长虹, 魏也华. 技术学习与创新:新经济地理学的视角[J]. 人文地理, 2007, 22(5): 1-10. [Miao Changhong, Wei Yehua. Technological learning and innovation:Some perspectives of economic geography[J]. Human Geography, 2007, 22(5): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2007.05.001] |

| [25] |

贺灿飞, 金璐璐, 刘颖. 多维邻近性对中国出口产品空间演化的影响[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1613-1626. [He Canfei, Jin Lulu, Liu Ying. How does multi-proximity affect the evolution of export product space in China?[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1613-1626.] |

| [26] |

Inkpen A C, Tsang E W K. Social capital, networks, and knowledge transfer[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(1): 146-165. DOI:10.5465/amr.2005.15281445 |

| [27] |

Boschma R A. Proximity and innovation:A critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74. DOI:10.1080/0034340052000320887 |

| [28] |

Grabher G. The project ecology of advertising:Tasks, talents and teams[J]. Regional Studies, 2002, 36(3): 245-262. DOI:10.1080/00343400220122052 |

| [29] |

李琳, 雒道政. 多维邻近性与创新:西方研究回顾与展望[J]. 经济地理, 2013, 33(6): 1-8. [Li Lin, Luo Daozheng. Multi-proximity and innovation:The retrospect and prospect on western researches[J]. Economic Geography, 2013, 33(6): 1-8.] |

| [30] |

丁欢.协同演化视角下的地方产业集群形成机制研究——以禹州钧瓷文化产业集群为例[D].开封: 河南大学, 2015: 15-17.[ [Ding Huan.The Study of Local Industrial Cluster Formation Mechanism Based on the View of Co-evolution: A Case Study of Jun Porcelain Industry in Yuzhou[D]. Kaifeng: Henan University, 2015: 15-17.]] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10475-1015658582.htm

|

| [31] |

王洪伟.传统文化隐喻: 神垕钧瓷历史变迁的社会学考察[D].武汉: 华中师范大学, 2009: 63-69.[ [Wang Hongwei. Traditional Culture Etaphor: Sociological Survey of the Historical Changes in Shen Hou Jun Porcelain[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2009: 63-69.]] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-2009134826.htm

|

| [32] |

郑永彪, 王雨. 中国钧瓷文化产业集群的成因、演化机理与发展战略研究[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2012(3): 146-150. [Zheng Yongbiao, Wang Yu. The research on formation, evolution mechanism and developing strategy of Jun Porcelain cultural and creative industrial cluster in China[J]. Journal of Capital Normal University(Social Sciences Edition), 2012(3): 146-150. DOI:10.3969/j.issn.1004-9142.2012.03.028] |

| [33] |

苗长虹, 魏也华, 吕拉昌. 新经济地理学[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 166-169. [Miao Changhong, Wei Yehua, Lv Lachang. New Economic Geographies[M]. Beijing: Science Press, 2011: 166-169.]

|

| [34] |

苗长虹. "产业区"研究的主要学派与整合框架:学习型产业区的理论建构[J]. 人文地理, 2006, 21(6): 103-109. [Miao Changhong. Main schools in the studies of industrial districts and the integrated framework:A theoretical construction of learning industrial districts[J]. Human Geography, 2006, 21(6): 103-109.] |

| [35] |

Maskell P, Bathelt H, Malmberg A. Building global knowledge pipelines:The role of temporary clusters[J]. European Planning Studies, 2006, 14(8): 997-1013. DOI:10.1080/09654310600852332 |

| [36] |

单双, 曾刚, 朱贻文, 等. 国外临时性产业集群研究进展[J]. 世界地理研究, 2015(2): 115-122. [Shan Shuang, Zeng Gang, Zhu Yiwen, et al. Progress in studies of temporary clusters[J]. World Regional Studies, 2015(2): 115-122. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2015.02.013] |

| [37] |

Comunian R. Temporary clusters and communities of practice in the creative economy:Festivals as temporary knowledge networks[J]. Space and Culture, 2017, 20(3): 329-343. DOI:10.1177/1206331216660318 |