2. 中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510275

2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

世界城市,指在全球范围内产生经济、社会、文化或政治层面直接影响的城市,具有全球事务影响力和控制力。从职能形态和功能结构方面,可以分为全球性世界城市和区域性世界城市。关于世界城市的研究,最早由Geddes提出,指伦敦等大都市与周边地区形成组合城市(conurbations)的地理现象[1]。之后Hall从城市职能、城市空间形态和城市结构三个视角,总结了世界城市的共同特征,即这类城市具有世界意义的经济、政治、文化影响力,并通过其职能、空间形态和城市结构表现出与一般城市的差别[2]。20世纪80年代,Friedmann提出世界城市假说,通过使用人口规模、重要的制造业中心、交通枢纽、跨国公司总部、商务服务部门的增长度、金融中心和国际机构的集中度7项指标[3, 4],借用Wallerstein的核心—边缘模式,讨论了由少数城市组成的世界城市体系,建立起了世界城市研究的层级框架。此后,对世界城市划分的指标与方案不断有新的进展,Smith和Timberlake采用航空客流的数据划分世界城市[5];1999年,Beaverstock等西方学者首次使用高级生产性服务业企业在全球范围内城市间的分布来划分世界城市体系和解读世界城市网络[6]。

对世界城市内部空间的研究,最早由Scott提出全球城市区域的概念[7]。强调以经济联系为基础,由全球城市及其腹地内经济实力较为雄厚的二级大中城市扩展联合而形成的一种特殊的空间现象,为全球化时代的区域经济发展提供了新的空间解释。此外,在世界城市研究早期的两场争论中,明确指出世界城市社会空间是历史层层累积而成的空间结果,每一个世界城市都有其各自不同的经济、政治、制度和历史的相互作用,并非一致的空间极化[8]。其中,族裔聚居区、CBD商务空间、RBD游憩空间、Shopping Mall、国际机场、跨国公司总部集聚区、跨国移民社会空间等以单一要素为主导的空间是世界城市全球化空间研究较多的方面[9]。然而,这些不同类型的全球化空间不是割裂的,也不是单一因素推动形成的,它们之间具有联系,并且相互作用。因此,本文从全球化空间与世界城市互动的视角,对由多要素主导的全球化空间的形成和作用机制进行探讨,重点解释这些多元化跨国要素是怎样进入的,具有怎样的时序特征,由一种要素主导融合还是多种要素并行发展?

之所以选取柏林为案例城市,是因为其如下的典型性:①柏林是欧洲唯一一座经历20世纪沧桑变化,与世界政治、经济、社会、文化脉动紧密联系在一起的城市[10, 11],经历了20世纪初的繁华、世纪中期的战事以及世纪末的统一与缝合。②柏林城市发展与转型的路径深受国际经济、政治、社会、文化的影响[12],是具有特殊发展历史和制度缝合的世界城市。③自2000年以来,柏林在世界城市体系中的排名一直稳居Beta级以上①。就其经济发展而言,无法与伦敦、纽约、东京等城市相提并论,但是创意城市(creative city)的发展理念和全球媒体城市(global media city)的发展战略在世界城市中具有特殊重要性。具体到其内部空间,波茨坦—莱比锡广场②的空间转变正好与柏林一个世纪以来的城市发展兴衰相契合。从一块宁静的绿地到一个具有活力的城市心脏地带,从奢华的娱乐中心到一片废墟,从无人区到柏林新的城市中心[13, 14]。因此,符合全球化空间与世界城市互动发展的视角设计,可以揭示此类型全球化空间的演变过程。

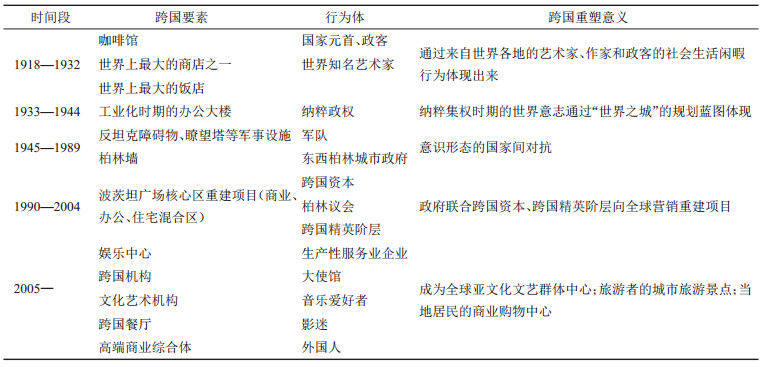

2 研究区域与研究方法 2.1 研究区波茨坦广场位于柏林东边的行政中心与西边的商业中心之间,处于柏林市繁华地段,历史上也是柏林社会文化生活的中心[15](图 1)。波茨坦广场建于20世纪初,20世纪20、30年代该地区商场、剧院云集,是社会名流的闲暇娱乐空间。两德统一之前,柏林墙穿越此区域,由于柏林墙两侧是军事禁区,长期遭到毁坏而荒废。两德统一后,柏林议会以向全球招标的方式,吸引戴姆勒奔驰公司、索尼公司等跨国公司联手投入巨资,通过国家旗舰项目建设的方式得以重建,后发展为柏林城市的一个“全球化空间”。

|

图 1 波茨坦广场区位 Fig.1 The Location of Potsdamer Platz in Berlin 资料来源:Boroughs, localities and statistical tracts from Berlin’s statistical office; 自绘。 |

笔者分别于2015年2月和2015年5月进行了为期30多天两个阶段的连续性实地调查。首先,发放问卷并进行半结构访谈、深入访谈和参与式观察。其中,与广场管理人员、物业公司经理、游客、生产性服务业企业职员、当地居民、越南餐厅经理、柏林爱乐乐团音乐会听众、柏林纪念品店老板等25人进行了深度访谈(表 1),获取了第一手数据。其次,结合两次田野调查和在波茨坦广场管理公司及相关网站所获取的统计资料,进行了文本分析,以相互佐证其数据的可信度。文本分析的材料包括电影文本《欲望之翼》(Wing of Desire)、纪录片文本《波茨坦广场》(Potsdamer Platz)、著作文本《柏林苍穹下》和《穿墙故事:再造柏林城市》、波茨坦广场网站③以及相关网站上有关波茨坦广场的信息等。其目的是为了弥补研究者在对国外案例地展开研究时因可能缺少的社会文化背景知识及语言障碍所导致的信息遗漏。

| 表 1 波茨坦广场深度访谈对象基本资料 Tab.1 Basic Information on In-depth Interviews at Potsdamer Platz |

波茨坦广场最初为火车站,其历史可追溯至19世纪。20世纪20年代,地铁和轻轨相继出现,26条有轨电车、5条公共汽车线路在此地汇聚,繁忙的交通透射出工业化时期波茨坦广场交通枢纽的重要地位[16]。其次,20世纪初,波茨坦广场集中分布着酒店、娱乐中心、剧院、餐馆,是欧洲最繁华的商业广场。这一时期,以交通枢纽和娱乐中心的功能吸引着世界政要、全球专业化人士前来,成为柏林“黄金20年代”(Golden Twenties)的一个投影[17](表 2),获得了与伦敦皮卡迪利广场(Piccadilly Circus)和纽约时代广场相媲美的标志性地位[18]。

| 表 2 波茨坦广场的社会名流生活场所 Tab.2 The Living Place of Social Celebritiesat Potsdamer Platz |

“波茨坦广场最著名的Haus Vaterland(祖国之屋)餐馆,是欧洲最大的餐馆可同时容纳2000人用餐。”(PP-C3)

“波茨坦广场的Esplanade Hotel酒店为当时欧洲最为奢华的酒店之一,葛丽泰·嘉宝(Greta Garbo)和查理·卓别林(Charlie Chaplin)以及Emperor Wilhelm II.曾下榻于此。”(报道文字)

3.2 纳粹时期的恐怖地带(1933—1944)纳粹时期,希特勒的首席建筑师阿尔贝特·施佩尔(Albert Speer),企图围绕波茨坦广场建起绝对权威的政府办公大楼,成为柏林新规划南北轴线的一个组成部分。然而,最终并没有改变波茨坦广场的基本结构和特征[19]。集权时期,波茨坦广场成为当政者实现“世界之城”建筑构型的栖息地。二战中,波茨坦广场是主要袭击目标和巷战战场,80%的建筑被夷为平地,之后被遗弃[20]。

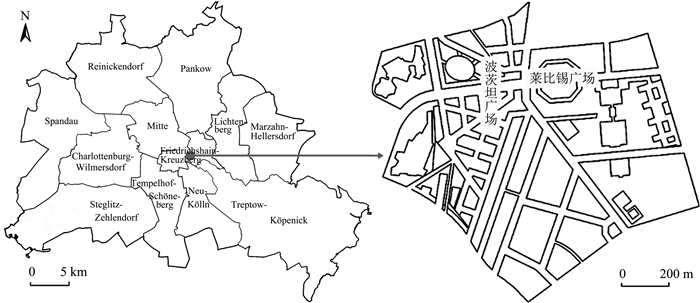

3.3 冷战时期的边界空间和无人区(1945—1989)战后,波茨坦广场成为被遗弃的荒地和无人区(empty space)。仅存的两座建筑为胡特葡萄酒楼(Weinhaus Huth)和残破的Esplanade酒店。与二战前相比,建筑地块的密度明显降低(图 2)。波茨坦广场大部分曾经象征大都市的城市生活场所被毁于战争,成为美国、英国和苏联占领区的三国交界地,很长一段时间成为政治对抗的舞台和黑市交易区。1961年,东德政府建起的柏林墙从广场横穿而过,使其由城市中心的繁华地带“沦落”为东西柏林的边界区域,一片荒凉。之后,地下轻轨被关闭。双层隔离墙、反坦克障碍物、带刺铁丝网、瞭望塔等军事设施的建成使这片彻底荒废的地区成为死亡地带。

|

图 2 二战前和冷战时期的波茨坦广场空间形态和城市设施 Fig.2 Comparison of the Spatial form and Urban Facilities of Potsdamer Platz Before World War II and During the Cold War 资料来源:参考文献[20]。 |

“站在一个木头平台上可以窥见柏林墙另一侧的东德边境巡逻队和警犬。”(报道文字)

3.4 联邦政府重聚城市的全球化旗舰项目(1990—2004)东西柏林合并之后,波茨坦广场与其邻近的莱比锡广场,又回到它市中心的重要位置。1990年波茨坦广场以“批判性重建”为指导方针,进行了大规模的建设和改造。1994年,其建设规模成为欧洲最大的建筑工地。时至今日,仍然在继续④。为顺利推进改造计划,政府引入跨国企业和大财团进行投资和运作、全球知名的规划师和建筑师参与了众多广场内地标性建筑的设计。建设过程中,以营销公司为中介,向全球展示波茨坦广场的重建过程,以旅游景点的形式进行全球化营销[21]。其主体建筑工程主要由三大部分组成:一是由奔驰公司投资建设的戴姆勒-奔驰公司波茨坦广场建筑群(Daimler-benz Potsdamer Platz Project),二是日本索尼公司投资建设的索尼中心(Sony Center),三是以电子设备制造为主的瑞士跨国公司ASEA Brown Boveri(ABB)投资建设的A+T综合建筑群(图 3)。波茨坦广场的重建本着柏林跻身世界城市地位的雄心而展开,最终融入了欧洲传统文化和全球化两种元素[22]。

|

图 3 跨国资本对城市景观的重塑及其理念差异 Fig.3 Reconstruction of Urban Landscape by Transnational Capital and Its Idea Differences |

“柏林若想重返魏玛共和国时期的世界舞台的城市地位,波茨坦广场就是最为关键的一个区域,通过它或者复兴这个广场,柏林才会有向世界展示自己的机会。”(PP-A6)

“波茨坦广场重要的三大组成部分,位置与面积不同,设计师建筑师不同,跨国投资商不同,城市设计的理念也不同。”(PP-A5)

3.5 跨国景观“万花筒”(2005—)重建后的波茨坦广场主区以及北边的索尼中心带动了商业、生活服务业等行业的发展。更为重要的是,整个广场集中了332家生产性服务业企业、7家政府机构、16家社会组织和非政府组织、13家驻德大使馆和领事机构、2家大型商业综合体(内含300多家独立商店)、10家高星级酒店、1个国家图书馆、2个博物馆、10家跨国餐厅以及33家休闲和康体生活场所。至此,发展成为了具有跨国特征的办公、商业、餐饮、娱乐、居住的城市中心区,再次成为柏林居民以及来自世界各地的游客和不同亚文化群体的汇聚之地。因此,波茨坦广场的空间职能与形态特征再不是单一要素主导的交通枢纽,而成为混合了历史、文化与生活的全球化空间。

“我是Pfizer Bank职员,这里的工作环境是相当不错的。但是除工作之外,我待在这里的时间还是比较少的。我觉得这里的购物中心基本是针对游客的,我们很少去,但是波茨坦广场举办节庆的时候我们会去看。”(PP-A8)

“我是越南人,来柏林10年了,现在已定居德国。我们这家店总共6人,我女儿经常带她的同学来这里。到这里来吃饭的有附近公司的职员,也有游客,波茨坦广场这个位置非常好,起初的租金也不贵,因此我们的生意还是不错的。”(PP-B6)

“ Potsdamer Platz Arkaden是波茨坦广场的购物廊,也是柏林现代购物中心,汇集了Puma,GinoRossi, Deutsche Bank等服饰、商场、银行等120多种品牌。二楼冰激凌咖啡店Caffé e Gelato是来这里的游客经常光顾的地方,我和朋友也常来这里吃东西。”(PP-D3)

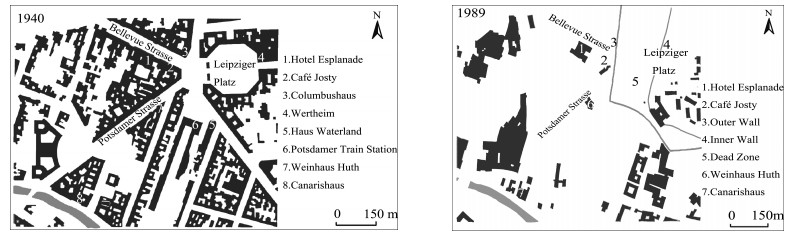

4 多元化跨国要素融合的空间重塑模式 4.1 由单一要素主导到多元化要素融合的发展动力波茨坦广场的交通区位禀赋决定了后续跨国政治、跨国文化要素的介入。1924年,欧洲第一个交通灯在波茨坦广场诞生,城市乃至国家交通枢纽的功能不可替代。柏林的黄金20年代,世界政要和文化人士频频在波茨坦广场的酒店、演出中心进行参观和演出,促进了跨国文化要素的传播。1933—1989年间,由于波茨坦广场的城市中心位置,成为纳粹统治的重要办公区域和战争前哨地带。期间,由于柏林墙的建设,交通中心变为边界空间的节点。战后,波茨坦广场的政治对抗成为全球政治“冷战”意识的集中体现。期间,这里成为各国政要访问、游说的舞台,外交官、外国记者经常在此活动。一时间,成为整个欧洲乃至世界的政治焦点,跨国政治在这里长期发挥作用,直至1990年民主德国正式拆除柏林墙。同年来自21个国家的180位艺术家在柏林墙上留下了自己的绘画作品,跨国政治的作用消散,代之以文化元素的持续进入。同时,联邦政府决定重建波茨坦广场,以全球化运作的建设形式和营销方式,使波茨坦广场再次得到全球瞩目,吸引了跨国公司和生产性服务业企业在此地的集聚,成为集政治、文化、经济要素跨国作用的全球化空间。因此,波茨坦广场在历史时期交通枢纽功能的基础上,长期受到跨国政治的作用,并通过国家旗舰项目的城市重聚战略融合进跨国经济和跨国文化要素,这些要素的相互作用产生了多元化的行为体,最终推动了波茨坦广场全球化空间的形成(表 3)。

| 表 3 跨国要素介入的时序特征 Tab.3 The Stage Characteristics of the Intervention of Transnational Elements |

在波茨坦广场近一个世纪的空间演变过程中,经历了兴起、突变、重建三个重要阶段,每一个阶段的跨国要素以历史层累的方式得到了传承与更新。比如柏林墙遗址、恐怖地形博物馆等为主的政治性历史建筑(图 4),在政府“批判性重建”的理念下,得以保存和延续。

|

图 4 波茨坦广场的柏林墙遗址 Fig.4 Berlin Wall Ruins at Potsdamer Platz 资料来源:作者拍摄。 |

与历史建筑一样,波茨坦广场现代主义商业办公职能的形成也是在政府的主导下建设的。柏林议会直接参与其中,政府通过全球化运作的方式,推动了波茨坦办公空间的建设。至笔者考察的时间段,波茨坦广场集聚分布有332家生产性服务企业,涵盖了法律服务、金融保险、信息技术服务、贸易经纪代理服务等25个中类生产性服务业行业⑤。这些企业以总公司最多,有198家,占据60%;其次是分公司73家;平行公司和公司的某一部门分别为39家和22家;外资企业70家,占据总量的21%;合资企业9家;其余为253家德资企业。这些企业所在的总部城市分布广泛,这一类型的生产性服务业企业集中在咨询与调查服务、知识产权与法律服务以及生产性专业技术服务三个方面。单一公司的总部城市和平行公司的总部城市集中分布于德国的柏林、汉堡、法兰克福、慕尼黑等城市;散落分布于欧洲、东亚、北美、澳洲、中东、北非地区的城市。然而,生产性服务业办公空间的建设和全球化运营并没有割断波茨坦广场的跨国政治要素,而是以注入新元素的形式,采用分区规划的理念和商业主义的方式振兴柏林经济。通过引进生产性服务业企业与其他世界城市发生经济、贸易、金融往来,融入世界城市网络,在跨国政治要素的基础上累加了跨国经济的要素。

此外,在政府及相关专业化文艺团体的组织下,柏林国际电影节、德国爱乐乐团新年音乐会⑥、柏林灯光节等重大国际文化艺术活动、历史纪念活动在波茨坦广场定期或不定期举办[23, 24]。这种惯常化的文化艺术活动跨越国界,以音乐文化艺术为主题,吸引着全球亚文化爱好者的关注。这些活动本身的受众是世界范围的,在很短的时间内产生全球影响。以爱乐乐团演奏为例,柏林爱乐乐团音乐厅演奏的曲目、首席指挥都是世界级的艺术家,听众也都是来自世界各地。换言之,以柏林电影节星光大道和柏林爱乐乐团音乐厅为主的亚文化设施的更新与艺术活动的传承使波茨坦广场跳出了商业主义的局限,而成为有艺术品质和生活气息的全球化空间(图 5)。

|

图 5 波茨坦广场全球化空间重塑模式 Fig.5 The Reshaping Mode of Global Space at Potsdamer Platz |

世界城市的发展模式是多样化的,其内部全球化空间的形成、演化、重塑同样具有多样化特征。全球化空间的生产已成为建设世界城市绕不开的议题,与世界政治经济局势、国家经济社会制度、社会环境、发展历史紧密联系在一起。全球化空间内部集聚着众多跨国要素,包括经济、政治、社会、文化等各个层面,这是全球化空间的共同特征。不同的是,这些跨国要素是如何以及通过什么方式集聚到世界城市特定的空间区位上。柏林波茨坦广场的案例揭示了全球化空间形成与交通枢纽、历史惯性、国家及城市发展历史、政府作用、城市重建等具有紧密的关系,代表了具有特殊发展历程的世界城市的全球化空间重塑模式(图 5)。

由于波茨坦广场特殊的城市区位,位于柏林城市RBD和传统中心区位上,其全球化空间的形成经历了一个兴起—突变—再兴的发展过程,这与柏林城市的欧洲大都市—分裂之城—迈向世界城市的城市发展进程同步。柏林城市政府期待通过这个欧洲最大的旗舰建设项目推进柏林的全球化进程,实现城市的转型与统一,这是柏林全球化空间形成过程中区别于其它世界城市的发展模式。波茨坦广场全球化空间的形成与演变聚合了历史、政治、文化、经济等多种跨国要素。其形成是历史层累基础上的国家主导模式,这与我们所认识的市场经济国家以市场为主导的惯性思维有很大不同。德国是一个社会市场经济体制国家,这样的政治制度对承载世界城市职能的节点空间的建设值得进一步探讨和研究。具体到我国世界城市的建设,比如在全球商务区、国家级新区、城市核心区等发展中全球化空间具有重要的启示作用。

注释:

① 在世界城市体系排名中,柏林在2000年,2008年,2016年为Beta级;在2004年,2010年,2012年为Beta+级。

② 波茨坦广场和莱比锡广场是柏林城市中心两个相互接壤的区域,且历史上具有一体化的联系,因此在研究中将其整合为一个研究区域。下文统一由波茨坦广场代替。

③ http://potsdamer-platz.org/; http://www.berlin.de/en/; ttp://www.berlinale.de/en/HomePage.html。

④ 在建2个星级酒店,为前期规划设计项目的一个组成部分,采取了渐进的开发时序。

⑤ 依据国家统计局2015年新出台的生产性服务业划分标准和体系。

⑥ 每年新年前夜,柏林爱乐乐团都会在柏林爱乐大厅举行迎新交响音乐会,即新年音乐会。乐团的历任首席指挥有F.维尔纳、H. von彪罗、J.利比切克、A.尼基什、W.富特文格勒、H.V.卡拉扬、C.阿巴多、S.拉特,皆为世界顶级指挥家。柏林爱乐乐团音乐大厅的音响效果甚至超过了奥地利维也纳金色大厅,是整个欧洲最好的音响效果。

| [1] |

Geddes P. Cities in Evolution[M]. London: Williams & Norgate, 1915: 9-21.

|

| [2] |

Hall P G. The World Cities[M]. London: Weidenfeld & Nicolson, 1984: 1-256.

|

| [3] |

Friedmann J, Wolff G. World city formation:An agenda for research and action[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1982, 6(3): 309-344. DOI:10.1111/ijur.1982.6.issue-3 |

| [4] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1986, 17(1): 69-83. DOI:10.1111/dech.1986.17.issue-1 |

| [5] |

Smith D A, Timberlake M F. World city networks and hierarchies, 1977-1997 An empirical analysis of global air travel links[J]. American Behavioral Scientist, 2001, 44(10): 1656-1678. DOI:10.1177/00027640121958104 |

| [6] |

Beaverstock J V, Smith R G, Taylor P J. A roster of world cities[J]. Cities, 1999, 16(6): 445-458. DOI:10.1016/S0264-2751(99)00042-6 |

| [7] |

Scott A J. Global City-regions:Trends, Theory, Policy[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001: 1-467.

|

| [8] |

薛德升, 黄鹤绵. 关于世界城市研究的两场争论及其对相关研究的影响[J]. 地理科学进展, 2013, 32(8): 1177-1186. [Xue Desheng, Huang Hemian. Two debates and two trends:Review on world city research humanities[J]. Progress in Geography, 2013, 32(8): 1177-1186.] |

| [9] |

Melchert Saguas Presas L. Transnational urban spaces and urban environmental reforms:Analyzing Beijing's environmental restructuring in the light of globalization[J]. Cities, 2004, 21(4): 321-328. DOI:10.1016/j.cities.2004.04.005 |

| [10] |

Musil R. European global cities in the recent economic crisis[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Ggeografie, 2014, 105(4): 492-503. DOI:10.1111/tesg.2014.105.issue-4 |

| [11] |

Gornig M, Haussermann H. Berlin:Economic and spatial change[J]. European Urban and Regional Studies, 2002, 9(4): 331-341. DOI:10.1177/096977640200900404 |

| [12] |

沈祉杏. 穿墙故事:再造柏林城市[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 1-327. [Sheng Zhixin. The Story of the Wall:Rebuilding Berlin City[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2005: 1-327.]

|

| [13] |

章健玲. 德国柏林波茨坦广场[J]. 风景园林, 2001(1): 59-62. [Zhang Jianling. Potsdamer Platz Berlin, Germany[J]. Landscape Architecture, 2001(1): 59-62.] |

| [14] |

哈罗德·博登沙茨, 李双志, 易鑫. 柏林市中心的"批判性重建"[J]. 国际城市规划, 2016, 31(2): 18-24. [Harald Bodenschatz, Li Shuangzhi, Yi Xin. "Critical reconstruction" in Berlin's city centre[J]. Urban Planning International, 2016, 31(2): 18-24.] |

| [15] |

吴志强. 都市缝合——20年柏林和上海规划设计分析的都市发展空间意义透视[J]. 时代建筑, 2004(3): 48-53. [Wu Zhiqiang. "Citysewing":Analyzing the meanings of plannings and designs in Shanghai and Berlin in the last two decades from a perspective of urban spacial development[J]. Time Architecture, 2004(3): 48-53. DOI:10.3969/j.issn.1005-684X.2004.03.005] |

| [16] |

Arandjelovic B, Bogunovich D. City profile:Berlin[J]. Cities, 2014, 37: 1-26. DOI:10.1016/j.cities.2013.10.007 |

| [17] |

Kulke E. Berlin-German capital and global city[J]. DIE ERDE, 2003, 134(3): 219-233. |

| [18] |

Paloscia R, INURA. The Contested Metropolis:Six Cities at the Beginning of the 21st Century[M]. Basel: Birkhäuser Publishing Ltd, 2004: 1-301.

|

| [19] |

Keating P. New urban domains:Potsdamer Platz[J]. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2001, 9(1): 78-84. DOI:10.1080/09651560120065572 |

| [20] |

Nowobilska M. Potsdamer Platz:The Reshaping of Berlin[M]. New York: Springer, 2014: 1-42.

|

| [21] |

Lehrer U. The spectacularization of the building process:Berlin, Potsdamer Platz[J]. Genre, 2003, 36(3/4): 383-404. |

| [22] |

赵力. 德国柏林波茨坦广场的城市设计[J]. 时代建筑, 2004(3): 118-123. [Zhao Li. Urban planning of Potsdam Plaza in Berlin, Germany[J]. Time Architecture, 2004(3): 118-123. DOI:10.3969/j.issn.1005-684X.2004.03.016] |

| [23] |

Allen J. Ambient Power:Berlin's potsdamer Platz and the seductive logic of public spaces[J]. Urban Studies, 2006, 43(2): 441-455. DOI:10.1080/00420980500416982 |

| [24] |

Colomb C. Pushing the urban frontier:Temporary uses of space, city marketing, and the creative city discourse in 2000s Berlin[J]. Journal of Urban Affairs, 2012, 34(2): 131-152. DOI:10.1111/j.1467-9906.2012.00607.x |