2. 佛罗里达大学 新闻与传播学院, 美国盖恩斯维尔 32611;

3. 广州大学 地理科学学院, 广州 510006

2. College of Journalism and Communication, University of Florida, Gainesville FL 32611, USA;

3. School of Geographical Science, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China

近年来,世界范围内中国留学生的数量不断增多,不少西方国家凭借其较为完善的教育体系,面向含中国在内的经济快速发展国家,大力发展国际留学业务,壮实“留学生经济”。根据美国国际教育协会(Institute of international education)在2017年11月发布的最新《门户开放报告》(《New OpenDoors Data》)显示,2017年中国留学生人数达到了35.08万,在全美国际学生中占比高达33%。中国已经连续8年成为美国第一大国际学生生源国[1]。

伴随在美中国留学生群体的不断扩大,中国留学生在美国社会中的体验和经历备受关注。其中,刻板印象(stereotype)是理解这一互动关系的一个关键词。号称开放、多元、尊重的美国社会对于中国留学生的偏见与刻板印象一直没有消失,并以不同表现形式在延续,影响着中国留学生的教育体验和身份建构[2]。除了“外部”刻板印象以外,中国留学生在不同程度上也承受着来自中国国内社会的“刻板印象”。不可否认,在当前社会舆论中,留学生似乎已经成为了“富二代”和“叛逆挥霍”等的代名词[3]。在这样的内外部社会背景下,本文通过在美国的实地调研,试图了解在美中国留学生的真实留学体验,观察并研究:中国留学生的跨国教育流动以及随之而来的与美国本土社会及国内社会的互动如何塑造留学生的身份认同。

具体而言,本文在当前中美关系新形势下,审视中国留学生群体的生存现状以及身份建构。本文不仅关注跨国教育流动的“前端”,即“留学生—美国本土社会”互动,同时关注跨国教育流动的“后端”,即“留学生—国内社会”的互动。此外,本文将刻板印象理论和身份认同理论放置在跨国教育移民(本文指在美中国留学生)背景下进行讨论,并探讨“外部(external)”刻板印象和“内部(internal)”刻板印象对于塑造中国留学生身份认同的影响。本文将和中国留学生与美国本土社会互动的研究议题展开对话,并进一步观察中国留学生与国内社会的互动,从更为全面的视角考虑外部和内部刻板印象对其身份认同的塑造作用,为理解中国留学生的流动体验和身份建构提供不同的视角。

2 研究回顾:跨国教育移民,刻板印象与身份建构自20世纪中叶以来,不断深入的全球化进程已经成为重塑经济与社会地图的最为重要的力量之一,表现为不断扩张的全球贸易与产品市场;人口的大规模迁移;技术、知识与理念在全球范围内的流动等特征[4, 5]。其中,教育驱动的跨国流动是当前全球人才流动的主要形式之一[6]。

教育驱动的跨国迁移人群,即留学生人群,是跨国迁移人群中比较特殊的一部分。虽然和华人移民一样经历着本土社会的融入过程,但从国籍上看,大部分留学生依然是中国公民。而且相当部分的留学生是本科或硕士阶段才实现跨国的教育流动,多属于短期迁移。留学生一方面是在中国背景下成长起来的,身上带有深刻的文化印记。但另一方面,他们在异国的生活与学习过程中,接触到的是全新的异国文化。这种短时间内的文化冲击给留学生带来了特殊的地方感知与身份认同[7]。

国际学生在教育流动的过程中,其心理与身体层面都在发生着变化。例如留学生移居到一个全新的文化社会背景中时,有些人会产生抑郁、疏离感、孤立感、身体不适等“不得其所(out of place)”的体验[8]。大量实证研究也证明,跨国教育流动和体验与学生本身的思想与感受相互融合,塑造了独特的文化与身份认同[9, 10]。同时,来自本土的凝视(如社会融合、理解、歧视、排斥等)不仅会影响群体之间的社会融合和隔离过程,也会影响留学生对自身身份的感知,从而在流动中塑造了新的“自我(self)” [11]。在跨国教育流动的背景下,本文关注中国留学生群体(例如从东方文化移居到了西方文化)是否会面临上述的困境?在与本土社会的互动中,他们会构建起怎样的新身份?而在构建身份认同过程中,流动和跨地方网络等空间机制是如何在其中起作用的?基于以上现实的追问,本文优先关注社会认同(social identity)这一维度。

认同(identity)是新文化地理学中一个非常重要但又十分多维的概念。认同源于拉丁语“Identita”,本指“自我同一性”,是差异性与同一性的集合体[12]。而社会认同理论由Tajfel在20世纪70年代率先提出。他认为,社会认同是群体成员之间共享的一种区别于其他群体的社会身份[13]。这种群体的身份在很大程度上影响了群体内成员的行为,其中包括成员间的相互吸引,对群体外成员的排斥[14, 15]。同属一个群体的成员相互之间具有很强的纽带并常常共享一套社会规范(social norm)和社会礼仪(social code),并在行为上把群体内外的人员区分开来[16]。已有研究指出,虽然美国是多元文化和多种族国家,但作为其主要人口组成的白色人种,在日常生活中常显示出白人群体的优越性[17, 18]。这种社会认同的构建不仅使群体的内聚化更为明显,而且容易导致白人群体内成员对其他群体成员(如亚裔、非裔和拉丁裔人群)产生扁平化和单一化的刻板印象[19]。

刻板印象这一名词由Lippmann在1922年第一次提出,指的是一个用来形成对别人的第一印象的框架[20]。随着许多学者对这一概念的讨论与发展,刻板印象逐渐被定义为一种特定群体的公认的特点[21]。这个特点可以是积极的或消极的,可以是正确的或不正确的[19]。

在美国背景下,大众媒体和新媒体中有关少数族群的刻板印象描绘时常发生。例如在电视广告中亚裔时常被刻画或者暗示为呆板、勤奋、木讷的形象[21-23]。而在网络社交媒体中,网络使用者的匿名性使得人们无需遮掩地去表达他们的看法和意见,导致刻板印象常成为了一种带有歧视意味的“文化消费”[24]。研究表明如果网络使用者频繁地暴露在对某个群体有偏见的,极端的信息中,那么该使用者会增加对这个群体的偏见。这一现象的危险性在于,网络使用者会开始“习惯”这些负面信息的存在,即使这些信息本身带有强烈的歧视、偏见和刻板印象[25, 26]。

再之,研究揭示了刻板印象不仅会改变人的社会认同,也会影响他们的日常行为。许多研究发现,在遭受社会其他群体给予自身群体的刻板印象经历后,少数群体内部产生的消极情绪会增加他们发生暴力和酗酒的可能性[27-29]。但同时,来自外部的偏见往往会增强受歧视群体内部凝聚力,从而增强其该群体的认同感[30]。因此,刻板印象对塑造特定的社会边界和认同有显著作用[26]。

此外,社会认同的建构不仅受到“人—人”关系的影响,同时受到“人—地”关系的影响。特别是在跨国流动的背景下,在个人或群体迁居到一个地方时,他们已经注定与这个地方产生联系,将这个地方的特质融入个人的身份认同中[31]。“人—地”的互动是自我建构的重要组成部分,人们会在与当地各种外部环境的互动中找寻满足自己身份认同的地方要素,由此衍生出特定的社会认同[32]。具体而言,一个地方特殊的政治、文化、社会因素会对个人或群体的感知造成影响,因此社会认同的建构是一个地理想象和再想象的过程[33]。“人—地”互动视角有助于补充“人—人”互动视角,进一步考察某一群体社会融入的程度。社会认同的构建是一个动态的过程,在我者和他者的互动中不断发展,且根据时间和社会背景的变化而变化[34, 35]。同时,社会认同是身份建构的重要基础[36]。在跨文化和跨地方的流动中,国际学生在体验社会文化的差异的同时,他们也会比这个社会的大多数更容易感知到自己的身份特质,从而形成对“自我”的新认识[37, 38]。因此,通过考察在美中国留学生与美国本土社会的互动,有助于理解这一群体的社会认同变化。

而考察在美中国留学生与迁出地(中国)社会的互动也同样重要。在网络时代,留学生常通过虚拟空间与中国社会产生互动。例如,通过社交媒体维持自己在迁出国的关系网,实现个人与个人、个人与群体的交流[39]。甚至,由于部分留学生在初入异国社会时会面临文化冲击下的一系列困境,社交媒体的使用满足了他们内心的认同需求,使他们更加依赖线上互动而忽视了面对面的交流[7]。因此,国内社会通过这些信息传播技术在无形中影响着在美中国留学生的日常生活与身份建构。

本文认为,在认同政治日益受到学术界关注的背景下,鉴于中国留学生群体的庞大规模和特殊性,有必要探讨认同理论在留学生群体跨国迁移过程中的适用性和解释性。本文通过质性研究的方法,试图从社会认同的维度,考察在美中国留学生与迁出迁入社会的互动,从而对于跨国流动下的中国移民研究提供补充。

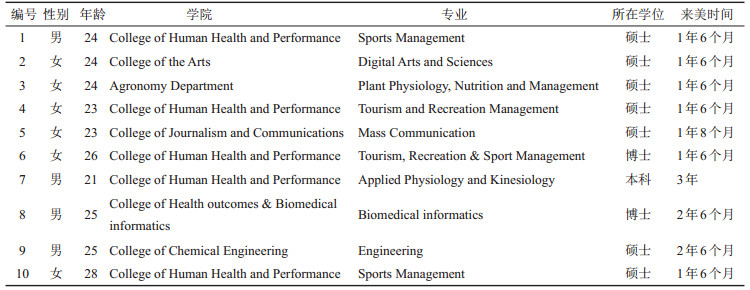

3 研究对象及研究方法基于研究者的可进入性,本文的研究群体是美国佛罗里达大学的中国留学生。按照研究伦理的要求,同时考虑信息来源的可靠性,调研对象都在18岁以上。同时,因为本文考察的是留学生身份认同初建构的阶段,考虑到在异国的居住时长会影响目标人群在本土社会的融入程度,进而作用于目标人群身份认同的建构,所以,本文以来美时长为三年以下作为筛选样本的标准之一,以求将干扰因素的影响减到最小[40]。此外,本研究采用目的性抽样与可接近性抽样相结合的方法,并得到佛罗里达大学中国学生会的帮助,以自愿性的原则招募调研对象。在2018年2月,研究者共招募了10名就读于佛罗里达大学的中国留学生参与面对面半结构式访谈。所有的访谈对象出生地都为中国,拥有中国国籍,其中男性4名,女性6名,年龄范围为21岁至28岁,涵盖本科、硕士及博士的学历程度(见表 1)。

| 表 1 调研对象信息情况表 Tab.1 The Profiles of Interview Participants |

本文采用面对面的半结构式深度访谈。在征得对方同意的前提下对访谈过程进行录音,访谈语言为普通话,访谈时长为35—60分钟。访谈过程中,研究者首先由刻板印象的定义作为开头,向受访者提问。再以四大问题版块作为访谈的主要着力点:①日常生活与外国人交往中,是否有过涉及群体刻板印象的经历;②在中国与美国的社交媒体的使用中,是否接收过有关群体刻板印象的信息;③对美国社会文化的感受;④对中国社会文化的感受。笔者在访谈过程中按照实际情况进一步延伸问题。访谈完成后,将录音内容整理为word文档作为下一步的研究资料。

4 刻板印象与在美中国留学生的身份建构 4.1 与本土社会的互动与身份建构 4.1.1 刻板印象的体验与“自我规训”的形成有研究表明,刻板印象是主流社会对某一群体偏见长期积累的结果,体现的是某一社会的文化和政治结构中的不平等[41]。访谈对象1表示,作为生活在美国的留学生,时常能感受到来自美国社会对于中国人的刻板印象:

很多美国人并没有真正的机会了解中国。他们认识中国的方式主要通过舆论媒体的引导。所以我身边有的(美国)人问我中国人是不是挣了钱之后,要将所有的钱都给国家。我觉得也是他们的舆论,他们的媒体误导他们,这是一种根深蒂固的偏见。

——访谈对象1

对于中国留学生而言,“只会考试的书呆子”以及“高分低能”常常是美国本地同学对其的刻板印象。访谈对象8表示:

当时我去校园电视台实习的时候,他们(美国本地同学)就说我教你怎么用这个相机,我说其实我会。他们就觉得你原来除了会读书之外你还会动手,我就很无语了,中国的学生难道就不会用相机吗?

——访谈对象8

此外,正如Ethier和Deaux的研究所指出,社会中的少数族群会比社会中的多数族群更容易发现自己“少数”的特质[38]。当中国留学生在进入美国社会后,会不知不觉地有“我是少数人”的意识。而刻板印象的体验,使中国留学生增加了对美国社会的疏离感,并且进一步强化其作为“少数族群”的身份。访谈对象1表示刻板印象的存在使其无法完全融入美国本土社会:

“但是由于这种刻板印象的存在,我还是比较排斥去完全地融入那个(美国本土)群体。但因为有时候这个很难避免,当你想要去融入他们的时候,他们(美国本土社会)就会,无论是在语言表达上,还是在想法上,会存在比较明显的差异。所以很难,对我来说。虽然我在美国上班有一年了,但是我仍觉得我对于本土社会来说还是有一定的疏离感。”

——访谈对象1

少数族群的身份给留学生带来的不仅仅是符号意义上的排斥,也体现在实践意义上的排斥。访谈对象3分享其应聘的经历:

找工作的时候有(被区别对待)啊。会觉得不太舒服,但是消化消化也就算了吧。因为毕竟是身在国外,很多时候觉得自己是少数,觉得还是有时候忍气吞声一点。

——访谈对象3

正如访谈对象1和访谈对象3所表达,由于“劣势的状态”以及“觉得自己是少数”等身份逻辑的存在,促使不少中国留学生合理化其“忍气吞声”的社会存在方式。在某种意义上,中国留学生的自我约束是一种在美国“多数—少数”不平等的社会结构下形成的一种“自我规训”。

4.1.2 刻板印象的批判与“留学生”身份的再思考虽然“自我规训(self-discipline)”是中国留学生回应美国本土刻板印象的其中一种主要方式,但不少中国留学生对来自本土的刻板印象持有更具批判性的思考。这种批判反思促使学生在与“中—美”两地的互动过程中,更为深刻地思考并建构中国留学生的身份。

访谈对象7对刻板印象的成因有较为深刻的思考。她认为,刻板印象的形成和美国社会的阶层分异和不平等紧密相关。社会阶层低的人群自身缺少多元的途径和信息去更深刻的了解中国,使其对中国的理解处于很低的水平:

我觉得社会阶级越低的(美国人),(对中国人的)刻板印象越深。这些人受金钱和时间的限制,他们不能亲自到中国去,去了解中国真正的发展,去改变他的思维。只能说他们也挺可怜的,因为他们只能道听途说,去通过美国本地媒体去了解中国。

——访谈对象7

值得注意的是,受访者不仅对祖国有特殊且不变的认同感[42], 在经历了跨国的迁移以及跨文化的体验之后,有受访者对祖国的认同越趋强烈。国家认同感的增强一方面源于其对于美国的想象和现实体验的落差,比如,访谈对象5表示,她过去对于美国社会的美好想象与其现实中的亲身体验落差颇大,这导致她重新定位所谓的“美国优越感”:

我觉得这(中国人素质低)就是胡扯,美国人哪里不大声喧哗了,包括我来之前我总觉得美国人素质高,去到图书馆里去看一看那些一个人占两个位置的,我觉得中国人有陋习,每国人都有,我并不觉得美国人比中国人优越在哪里。

——访谈对象5

其次,在日常生活以及社交媒体中所遭遇的刻板印象,不仅增强了在美中国留学生对祖国的情感依赖[43],也唤醒了一部分群体成员的国家身份。访谈对象8表示,留学生的身份和中国人的身份是共生关系,自己的一举一动与这个群体的形象有着直接的关系,并开始有意识地维护中国留学生群体的社会声誉和形象:

我觉得留学生出国其实是有个双重身份的,第一个他是一个中国来这边的留学生,第二个他同时也是代表了整个中国人的形象,所以我觉得我还挺在意(别人的看法)的,虽然说这个群体很庞大,但是你并不想因为有一两个做的不好的人,让大家都对你戴上有色眼镜。

——访谈对象8

现有研究指出,当一个人或一个群体对一个地方产生依恋及认同时,该个人或群体会在空间上希望与这个地方保持相对近的距离,因为这样会让他们保持一种相对安定的心态[44, 45]。本研究发现,随着中国留学生国家认同的增强,中国留学生的回国取向越趋明显。

美国也没有像我想象的环境这么好,而且国内还是有亲切感。毕竟像我们这个年纪出来的人,心智上发育已经成熟了。对于自己这个国家的背景,已经是很深的一个烙印了,是改不掉的,所以我还是想要回去的。

——访谈对象6

可以看出,在与美国社会的互动中,中国留学生的国家认同感有明显的上升趋势。这一方面与该群体在美国遭受来自本土的刻板印象,从而促使该群体的身份觉醒有关,同时也是对中美两个社会批判性思考的结果。

4.2 与国内社会的互动与身份建构然而本文发现,虽然在美中国留学生的身份认同整体处于渐强的发展趋势,但是也伴随着复杂的过程和消极的因素。特别是在与国内社会的互动中,中国留学生也遭遇来自国内社会的刻板印象和偏见,造成了其身份构建的不确定性和不稳定性,因而形成了特殊的身份建构过程。

通过调研发现,虽然在美中国留学生的身份认同的建构受来自美国本土社会的刻板印象影响,但相对于“局外人/他者”的偏见,留学生更加在意国内社会(“局内人/我者”)对他们群体的评价和态度。访谈对象4表示,来自国内的刻板印象让其感受到了来到群体内部的排斥力;

国内有部分人,尤其是一些网民,他们可能没有真正接触过留学生,但经常会把一些羡慕嫉妒恨的负面情绪撒在留学生身上。他们也不知道,其实中国留学生都是在辛辛苦苦地打拼。他们(国内有些网民)就觉得我们都是买来的学位,混出来的大学。

类似地,访谈对象7表示,留学生的生活现状与国内不少媒体描述的留学生奢侈、萎靡和不上进的状态大相径庭:

我以前觉得,中国留学生应该家里都很富裕的。但当出国后才意识到这不能代表全部。每个学生都有他们的压力,特别是硕士,他们有一些没有奖学金,经济上也是有压力的。

——访谈对象7

与当前大多关注迁入地社会的刻板印象的研究不同,本文发现在美中国留学生也在承受着来自来源地社会的偏见甚至污名化。这种来自中国本土社会的“刻板印象”也影响着留学生群体社会认同的建构。当问及留学生对于国内社会刻板印象的看法时,访谈对象多体现出困惑,不安甚至是愤怒:

有时候我真的不明白,都是中国人,应该是相互支持的,何苦还要难为自己的同胞呢?

——访谈对象3

我觉得最寒心的不是外国人对中国留学生会有这种刻板印象,是中国人自己会对这群中国留学生会有刻板印象。

——访谈对象6

正如上文所论述,在迁移的过程中,多数受访者将留学生的身份和中国人的身份紧紧结合在一起。因此,他们将迁出国国内人群划归为群体内成员,并赋予高期待值,默认“同胞应当相互理解”[16]。但当受访者接收来自群体内部对他们的刻板印象后,先前的认知与现实产生落差,形成对比, 阻碍了其内心的认同需求。因此,刻板印象开始损耗和动摇他们对于原有社会的归属感,对“中国留学生”身份的确定和稳固造成影响。

5 结论与讨论美国教育人类学家Ogbu的“文化参照框架差异理论”对跨国和跨文化教育迁移现象有深刻的分析[46, 47]。他将教育移民分为“自愿性迁入”和“非自愿性迁入”两大群体[48]。对于在美中国留学生而言,大多可归属自愿性迁入者这一范畴,因为他们中的大部分人是为了获取更多的知识,得到更好的发展机会而自愿流动到美国的[49]。奥格布认为,自愿性迁入者更容易在社会认同的建构上既能保持该群体原有的文化,又能学习迁入地社会的主流文化,因此在流动的过程中形成一种跨地方和融合性的社会认同。这种认同建构的灵活性有利于该群体在迁入社会获得“成功”[50]。

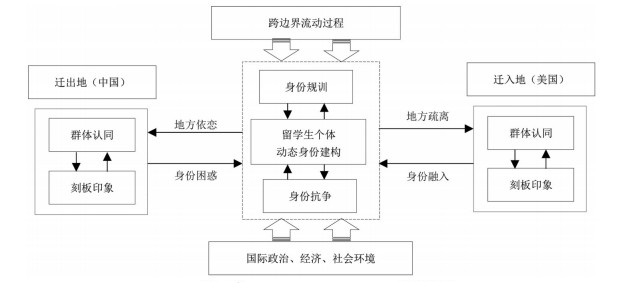

然而,本文发现在一个新的社会中构建起社会认同并非易事。“迁入地”和“迁出地”对中国留学生的刻板印象在该群体社会认同的建构中有着重要的影响(图 1)。中国留学生群体虽然积极融入美国本土社会,但是来自“群体外”的刻板印象一方面阻碍了该群体的深度融入,另一方面造成了中国留学生群体的“自我规训”,形成“少数族群”、“劣势”的自我暗示,使该群体对于美国社会产生一定的疏离感,同时加深了对祖国的地方依恋。此外,对于赴美留学和美国社会的高期待值会与现实体验的差距使留学生群体开始客观地看待中美两地的社会与文化差异,在一定程度上增强了留学生群体的国家认同。在与中美两地的互动中,留学生的身份建构开始明朗,中国人身份和留学生的身份处于共生共荣的关系。

|

图 1 在美中国留学生的地方感知与身份认同 Fig.1 The Place Perception and Identity of Chinese International Students |

然而,来自“群体内”的刻板印象会增加了留学生群体社会认同建构的不确定性。根据社会认同理论,群体内成员更看重属于自己群体的人并无形中排斥群体外成员[15]。因此,群体内成员的诋毁与排斥动摇了留学生人群对自身的身份的认知,对其身份建构具有更深刻的负面影响。这是一个此消彼长的建构过程,留学生在这两大文化环境的博弈中进行着自身的身份抗争。

本文在教育流动的背景下,通过刻板印象的视角考察中国留学生的身份建构过程,能进一步清晰地展现出中国留学生这一群体在新的地理环境和社会网络中“人—人”以及“人—地”的互动,从而为跨地方、跨文化的教育流动与流动者身份的建构提供更为微观和细致的分析路径。教育流动驱动下所产生的虚拟空间(即社交媒体等线上平台)的知识生产与再生产,以及虚拟空间如何为留学生人群营造身份建构的合理环境将是后续研究的重点。

如今,中国留学生的数量日益增多,在全球化的趋势之下,“留学热”会只增不减。在当今文化结构急剧变化的国际背景下,留学生会是我国重要的人才和智力资源。关注中国留学生在外的生活状态与身份认同的建构应该是我国留学生工作的重要工作内容之一,同时也需要包括人文地理在内的跨学科研究者未来持续的关注和研究。

致谢: 感谢袁振杰博士对文章提的宝贵意见。| [1] |

Institute of International Education. Open Doors[R/OL].(2017-11-13)[2018-10-18]. https://www.iie.org/Research-and-Insights/OpenDoors/Data/International-Students.

|

| [2] |

Alexandra Yoon-Hendricks. Visa Restrictions for Chinese Students Alarm Academia[N/OL]. The New York Times.(2018-07-25)[2018-10-18]. https://www.nytimes.com/2018/07/25/us/politics/visa-restrictions-chinese-students.html.

|

| [3] |

华人生活网.中国富二代留学生真实生活曝光, 奢华生活超乎想象[N/OL].(2018-09-15)[2018-10-18]. https://news.sina.cn/global/szzx/2018-09-15/detail-ihkahyhx1421260.d.html?cre=tianyi&mod=wpage&loc=8&r=32&doct=0&rfunc=56&tj=none&tr=32. [Zhoumijinrong. The life of the second generation of the rich has been exposed, which is extremely extravagant.[N/OL]. (2018-09-15)[2018-10-18]. http://k.sina.com.cn/article_2160994315_80ce280b001009zy6.html?cre=tianyi&mod=pcpager_focus&loc=16&r=9&doct=0&rfunc=6&tj=none&tr=9&sudaref=www.baidu.com&display=0&retcode=0.]

|

| [4] |

OECD Library. International Migration Outlook 2018[R/OL]. (2018-01-20)[2018-10-18]. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/migr_outlook-2018-en/1/1/2/index.html?itemId=/content/publication/migr_outlook-2018-en&_csp_=1d30c5498bae983000901ad22f05558c&itemIGO=oecd&itemContentType=book.

|

| [5] |

王运思. 全球化的概念和特征[J]. 理论前沿, 2001(13): 21-22. [Wang Yunsi. The conceptions and characteristics of globalization[J]. Theory Front, 2001(13): 21-22.] |

| [6] |

Perez-Encinas A, Rodriguez-Pomeda J. International students' perceptions of their needs when going abroad:Services on demand[J]. Journal of Studies in International Education, 2017, 22(1): 102831531772455. |

| [7] |

张少科. 离散族群多元文化认同对社交媒体使用的影响[J]. 国际新闻界, 2018, 40(3): 83-100. [Zhang Shaoke. Effects of cultural identification on social media use in a context of Chinese young diaspora[J]. Journal of International Communication, 2018, 40(3): 83-100.] |

| [8] |

Berry J W. Psychology of Acculturation:Understanding Individuals Moving Between Cultures[M]. Newbury Park: Sage, 1990: 232-253.

|

| [9] |

田霖. 留学生的跨文化适应和认同的形成及影响[J]. 教育界:高等教育研究, 2013(9): 140-141. [Tian Lin. International students' crosscultural adaption and the formation and effect of their identity[J]. Education Circle, 2013(9): 140-141.] |

| [10] |

郑雪, 王磊. 中国留学生的文化认同、社会取向与主观幸福感[J]. 心理发展与教育, 2005, 21(1): 48-54. [Zheng Xue, Wang Lei. Chinese overseas students cultural identification, social orientation and subjective well-being[J]. Psychological Development and Education, 2005, 21(1): 48-54. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2005.01.009] |

| [11] |

Mastro D E, Behm-Morawitz E, Kopacz M A. Exposure to television portrayals of Latinos:The implications of aversive racism and social identity theory[J]. Human Communication Research, 2008, 34(1): 1-27. DOI:10.1111/j.1468-2958.2007.00311.x |

| [12] |

Weinreich P. The Operationalization of Identity Theory in Racial and Ethnic Relations[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 18.

|

| [13] |

Tajfel H. Human Groups and Social Categories[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1981: 7.

|

| [14] |

Abrams D, Hogg M A. Social Identity Theory:Constructive and Critical Advances[M]. New York: Springer-Verlag, 1990: 2-5.

|

| [15] |

Turner J C. Rediscovering the Social Group:A Self-Categorization Theory[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1987: 33-48.

|

| [16] |

Mullen B, Brown R, Smith C. Ingroup bias as a function of salience, relevance, and status:An integration[J]. European Journal of Social Psychology, 1992, 22(2): 103-122. |

| [17] |

Hall R E. The ball curve:Calculated racism and the stereotype of African American men[J]. Journal of Black Studies, 2001, 32(1): 104-119. DOI:10.1177/002193470103200106 |

| [18] |

Brondolo E, ver Halen N B, Libby D, et al. Racism as a Psychosocial Stressor[M]. New York: Springer, 2011: 45-51.

|

| [19] |

Kanahara S. A review of the definitions of stereotype and a proposal for a progression model[J]. Individual Differences Research, 2006, 4(5): 306-321. |

| [20] |

Lippmann W. Public Opinion[M]. New York: Macmillan, 1922: 81.

|

| [21] |

Taylor C R, Stern B B. Asian-Americans:Television advertising and the "model minority" stereotype[J]. Journal of Advertising, 1997, 26(2): 47-61. DOI:10.1080/00913367.1997.10673522 |

| [22] |

Taylor C R, Lee J Y. Not in vogue:Portrayals of Asian Americans in magazine advertising[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 1994, 13(2): 239-245. |

| [23] |

Cvencek D, Nasir N S, O'Connor K, et al. The development of math-race stereotypes:"They say Chinese people are the best at math"[J]. Journal of Research on Adolescence, 2015, 25(4): 630-637. DOI:10.1111/jora.2015.25.issue-4 |

| [24] |

曾静蓉. 探究自媒体网络暴力的传播形态及其应对策略[J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(21): 45-51. [Zeng Jingrong. Exploring the spread of cyber violence and coping strategies[J]. Journal News Research, 2016, 7(21): 45-51.] |

| [25] |

Soral W, Bilewicz M, Winiewski M. Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization[J]. Aggressive Behavior, 2018, 44(2): 136-146. DOI:10.1002/ab.v44.2 |

| [26] |

Hsueh M, Yogeeswaran K, Malinen S. "Leave your comment below":Can biased online comments influence our own prejudicial attitudes and behaviors?[J]. Human Communication Research, 2015, 41(4): 557-576. DOI:10.1111/hcre.2015.41.issue-4 |

| [27] |

Lee-Won R J, Lee J Y, Song H, et al. "To the bottle I go... to drain my strain" effects of microblogged racist messages on target group members' intention to drink alcohol[J]. Communication Research, 2017, 44(3): 388-415. DOI:10.1177/0093650215607595 |

| [28] |

Boynton M H, O'Hara R E, Covault J, et al. A mediational model of racial discrimination and alcohol-related problems among African American college students[J]. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2014, 75(2): 228-234. |

| [29] |

Kam J A, Cleveland M J. Perceived discrimination as a risk factor for Latina/o youth's substance use:Do parent-and peer-based communication and relationship resources act as protective factors[J]. Health Communication, 2011, 26(2): 111-124. DOI:10.1080/10410236.2010.539180 |

| [30] |

Ogbu J U. Minority status and literacy in comparative perspective[J]. Daedalus, 1990, 119(2): 141-168. |

| [31] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications:Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University, 2011(1): 1-8.] |

| [32] |

孙德俊. 人在他乡:大学生异地求学的地方认同感建构[J]. 长春教育学院学报, 2012, 28(8): 63-65. [Sun Dejun. Living in another place:How undergraduate student build their place identity in another place[J]. Journal of Changchun Education Institute, 2012, 28(8): 63-65. DOI:10.3969/j.issn.1671-6531.2012.08.033] |

| [33] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu hong, Qian Junxi, Chen Xiaoliang. Place and identity:The rethink of place of European-American[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.06.001] |

| [34] |

Brown R. Social identity theory:Past achievements, current problems and future challenges[J]. European Journal of Social Psychology, 2000, 30(6): 745-778. DOI:10.1002/1099-0992(200011/12)30:6<>1.0.CO;2-U |

| [35] |

Ethier K A, Deaux K. Hispanics in ivy:Assessing identity and perceived threat[J]. Sex Roles, 1990, 22(7/8): 427-440. |

| [36] |

周晓虹. 认同理论:社会学与心理学的分析路径[J]. 社会科学, 2008(4): 46-53. |

| [37] |

McGuire W J, McGuire C V, Child P. Salience of ethnicity in the spontaneous self-concept as a function of one's ethnic distinctiveness in the social environment[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1978, 36(5): 511-520. DOI:10.1037/0022-3514.36.5.511 |

| [38] |

Ethier K A, Deaux K. Negotiating social identity when contexts change:Maintaining identification and responding to threat[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 67(2): 243. DOI:10.1037/0022-3514.67.2.243 |

| [39] |

杨婷, 赵奕然. 留英国际学生的社交网络使用状况及影响——以英国谢菲尔德市留学生的社交媒体使用调查为例[J]. 青年记者, 2016(24): 105-106. [Yang Ting, Zhao Yiran. Effects and use of social media networks of international students in United Kingdom[J]. Youth Journalist, 2016(24): 105-106. DOI:10.3969/j.issn.1002-2759.2016.24.060] |

| [40] |

周敏, 刘宏, 黎相宜. 海外华人跨国主义实践的模式及其差异——基于美国与新加坡的比较分析[J]. 华侨华人历史研究, 2013(1): 1-19. [Zhou Min, Liu Hong, Li Xiangyi. Changing patterns of overseas Chinese transnationalism:The United States v. Singapore[J]. Overseas Chinese History Studies, 2013(1): 1-19. DOI:10.3969/j.issn.1002-5162.2013.01.001] |

| [41] |

佐斌, 张阳阳, 赵菊, 等. 刻板印象内容模型:理论假设及研究[J]. 心理科学进展, 2006, 14(1): 138-145. [Zuo Bin, Zhang Yangyang, Zhao Ju, et al. The stereotype content model and its researches[J]. Advances in Psychological Science, 2006, 14(1): 138-145.] |

| [42] |

林逢春. 海外华人新移民对崛起的中国国家形象认知——以华人新移民的中国认同为视角[J]. 湖北社会科学, 2013(9): 50-54. [Lin Fengchun. Country image perception of new Chinese immigrant overseas to China:From a Chinese identity perspective[J]. Hubei Social Sciences, 2013(9): 50-54. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2013.09.013] |

| [43] |

Proshansky H M. The city and self-Identity[J]. Environment & Behavior, 1978, 10(2): 147-169. |

| [44] |

Low S M, Altman I. Place Attachment[M]. New York: Plennum Press, 1992: 1-12.

|

| [45] |

Hidalgo M C, Hernández B. Place attachment:Conceptual and empirical questions[J]. Journal of Environmental Psychology, 2001, 21(3): 273-281. DOI:10.1006/jevp.2001.0221 |

| [46] |

滕星, 王婧. 奥格布(Ogbu)对教育人类学的贡献及影响——教育人类学学者访谈录[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2008, 7(3): 5-9. [Teng Xing, Wang Jing. Ogbu's contribution to and influence on educational anthropology:An interview with an educational anthropology scholar[J]. Journal of Educational Science of Hunan Normal University, 2008, 7(3): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1671-6124.2008.03.001] |

| [47] |

胡玉萍. 文化力量与非主流人群的教育策略奥格布文化参照框架差异理论述评[J]. 社会, 2006, 26(4): 57-70. [Hu Yuping. Cultural forces and educational strategies for minorities:Introduction to and commentary on Ogbu's differences in cultural frame of reference[J]. Society, 2006, 26(4): 57-70.] |

| [48] |

Ogbu J U, Herbert D S. Voluntary and involuntary minorities:A cultural-ecological theory of school performance with some implications for education[J]. Council on Anthropology and Education Quarterly, 2011, 29(2): 155-188. |

| [49] |

Ogbu J U. Adaptation to minority status and impact on school success[J]. Theory into Practice, 1992, 31(4): 287-295. DOI:10.1080/00405849209543555 |

| [50] |

Ogbu J U. Cultural problems in minority education:Their interpretations and consequences:Part One:Theoretical background[J]. The Urban Review, 1995, 27(3): 189-205. DOI:10.1007/BF02354397 |