在湖南卫视明星亲子节目《爸爸去哪儿》热播的外部诱因,与80后、90后父母“不能让孩子输在起跑线上”教育意识增强内部动因的综合作用下,亲子旅游迅速火热起来。父母逐步意识到户外旅游对孩子的教育意义,亲子旅游越来越成为一种频发性的家庭生活方式,“带小孩去哪玩了”已经成为家长们日常交流的主要话题。在成人的旅游世界里,红山森林动物园、南京科技馆等旅游地无疑是枯燥和无聊的,以红山森林动物园为例,家长作为旅游个体对该景区的游客满意度相对较低,但这却同每年接近500万游客量,且多数为重游游客的现实情况相矛盾。有趣的是,传统旅游动机模型却无法有效阐释上述现象。比如Mackintosh的旅游动机模型包括身体健康动机、文化动机、交际动机和地位与声望动机[1]。Crompton的旅游动机模型“逃离范式(Escaping personal routine)”,包含逃离惯常环境、寻求自我实现、放松身心、象征身份、回归简单、发现新奇、自我教育等旅游动机要素[2]。再如Iso-Ahola的旅游动机模型,从社会心理角度阐释旅游动机的两大内在驱使力,既包含逃离范式,也包含“寻求范式(Seeking personal rewards)”[3]。按照Plog的旅游动机理论,在多数家长的旅游世界里,红山森林动物园等地无疑属于保守型的、吸引力差的旅游目的地[1, 4],同样无法解释这些目的地火热的旅游现象。

显然传统旅游动机测量模型无疑多是从个体旅游视角来阐释旅游现象,无法有效解释亲子旅游行为中的群体现象及群体关系视角下的内在复杂动机。因此,本文以红山森林动物园为例,以家庭为基本旅游群体单元,通过问卷调查探讨亲子旅游动机及其背后的旅游群体关系。研究的科学问题是:①基于群体关系视角构建亲子旅游动机测量量表;②亲子旅游现象中家长个体旅游体验同亲子群体旅游体验之间的互动关系。本文将亲子旅游界定为携带儿童出游的一种家庭休闲活动,狭义上指父母双方或一方带小孩出游,但考虑到当代中国的家庭结构变化和三代同时出游的现实情况,因此广义上讲,有祖辈参与的三代同游均属于亲子旅游。基于联合国《儿童权利公约》,儿童系指18岁以下的任何人。

2 亲子旅游动机相关文献综述亲子旅游的概念有其心理学基础,源于亲子关系是儿童心理学中的基本概念。但在国外旅游研究范畴中,亲子旅游更多的是作为家庭旅游的一个细分群体,即家庭带着儿童共同出游[5]。重点研究儿童在家庭旅游决策中的重要影响以及扮演的角色,有小孩共同参与的家庭旅游决策结果呈现出最优化现象[6-12]。国内学者刘妍等人认为,亲子旅游以提升“亲”与“子”的情感关系、社会修养、知识教育和能力素质为目的,以孩子为核心,以父母为主导,以家庭为单位,属于家庭旅游的范畴,兼具儿童旅游的属性[14]。本文主要从亲子旅游与促进家庭关系和加强儿童教育两个方面对亲子旅游动机进行综述:

2.1 亲子旅游与促进家庭关系动机亲子旅游对加强家庭凝聚力和促进家庭成员间的情感交流起着有利作用[15]。Nickerson and Jurowski指出度假是家庭重新结合的一种方式[16]。对家庭来说,度假的重要意义是家人有时间在一起且能共同做一些事[17]。在市场营销中,家庭集体旅游度假也被营销为实现幸福家庭理想的一种重要手段[18]。Cullingford发现孩子最喜爱的旅游地是能够提供家庭快乐的地方[19, 20],主要动机是能够和父母在一起[10]。同时,Crompton指出家庭关系的加强更多发生于愉快假期而不是日常生活中[2],父母考虑更多的是通过活动与孩子更加亲近,享受家人在一起的时光,创造美好的家庭回忆[14, 21]。Lehto等指出家庭出游有助于形成良好的家庭关系,营造更和谐的家庭氛围[22],大多数父母表示希望利用亲子游的机会增加与孩子的沟通、了解孩子的内心,弥补平时对孩子缺失的爱[23]。刘妍等人指出亲子旅游动机具有特殊性,它强调父母与孩子期望通过旅游增加情感交流,改善家庭关系,实现亲与子的共同成长[12, 14]。亲子旅游活动中,亲子交流、玩耍的和谐画面无疑是美好快乐的。迎合亲子需求,营造家的感觉,使亲与子近距离互动对旅游地营销和旅游产品设计同样具有重要指示意义。

2.2 亲子旅游与加强儿童教育动机随着当代核心家庭对素质教育的重视,父母逐渐注重对孩子全方位的培养[24]。亲子旅游“寓教于游”的价值尤其突出,目的地教育是个人全面发展的重要手段[2],越来越多的家长经常带儿童去城市公园、动物园等,希望将旅游作为课堂教育的重要补充[18],给孩子提供体验式的学习机会[25]。Kim and Lehto通过韩国残疾儿童家庭的旅游发现,提高残疾儿童的身体能力、培养其自信是家庭出游的主要动机[26]。刘妍指出亲子旅游益于儿童增长知识、结交朋友,培养其吃苦耐劳和受挫的能力[14],同时父母希望孩子能通过更多校外见识,满足其求知欲,加深对已学知识的理解[23, 27]。Anowar and Rabiul认为儿童应受到多元化教育,旅游可以增强孩子保护森林的意识,成为保护生态景象的主人公[28],旅游中的模拟化游戏在正式与非正式教育之间建立的联系可以打破正式教育的局限性,帮助儿童提前认知社会环境[29]。总体而言,亲子旅游不仅将家庭或课堂教育环境由户内转到户外,让孩子通过与世界接触而产生认知,旅游中有父母的引领还可以使儿童接收到许多积极健康的价值观念,加快儿童社会化进程,为将来成为社会主人公作准备。

上述文献显示,亲子旅游更多是嵌套在家庭旅游中进行研究,概念的独立性相对不突出,其首要动机是促进家庭关系,其次是加强儿童教育。亲子旅游更多是被构建为一种“家庭意义”和共同的“家庭存在”。在亲子旅游动机测量上整体薄弱,同样没有有效阐释家长的个体旅游动机同家庭的群体旅游动机之间的关系。

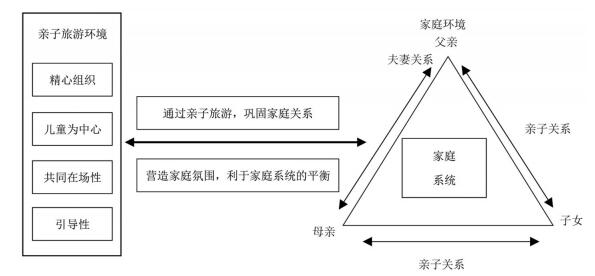

2.3 理论基础家庭系统理论(Family system theory)是心理学家墨里·波恩(Murray Bowon)提出的。该理论指出家庭是按照一定互动规则而运作的一个完整系统,主要包括夫妻子系统、亲子子系统等。该理论的主要核心观点为:①家庭关系是人们心理健康与否的主要影响因素;②家庭健康与否建立在家庭向心力上;③分析家庭关系需要从家庭三角关系(图 1)出发进行系统性的关联;④问题儿童的产生与所在家庭的互动模式和家庭价值观有关,当家庭成员关系不佳、沟通不良时,家庭系统将会失衡乃至关闭。同时指出亲子关系对儿童人格形成、价值观念及其社会化过程产生影响,通过亲子之间的互动交流和支持,会使得家庭三角关系得到良性互动[22, 30]。

|

图 1 亲子旅游与家庭系统理论概念框架图 Fig.1 Conceptual Framework of Parent-child Tourism and Family System Theory |

基于文献梳理与家庭系统理论核心观点之间的共性关系可知,在家庭精心组织的,家长与儿童共同参与的亲子旅游环境中,这种良性的亲子互动模式无疑会形成一个健康稳固的家庭系统[31](图 1)。从而得到:一、家庭系统理论能够较好的阐释“以儿童为中心”的亲子旅游现象。亲子旅游过程中的亲子互动,无论是增进亲子关系还是促进夫妻关系均能够从家庭系统理论中得到良好的解释。二、亲子旅游的家庭意义突出,而这种共同性的活动能够维护家庭向心力和家庭系统的稳固。三、亲子旅游对儿童的教育意义突出,旅行中的家庭互动、父母旅游价值观的传递,同样对儿童的成长和社会化过程有着重要意义。由此,将家庭系统理论作为本文研究亲子旅游现象的理论基础。

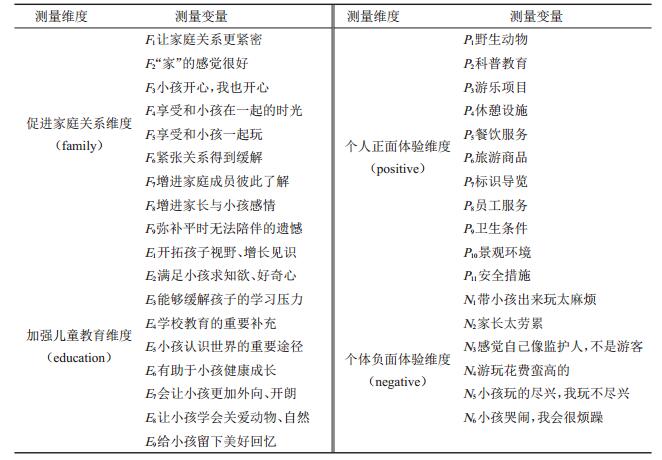

3 研究设计 3.1 亲子旅游动机测量量表的构建鉴于亲子旅游的特殊性、群体性特征,通过文献回顾、实地考察,结合家庭系统理论,并基于理论认知:旅游动机是其未来旅游体验的先前意识/自觉,而旅游体验则是旅游动机的内在直接作用结果[3],因而从家庭成员个体和成员间互动关系的综合视角构建包括“促进家庭关系(family)—加强儿童教育(education)—个体正面体验(positive)—个体负面体验(negative)”的亲子旅游动机测量量表(表 1),详细论证如下:

| 表 1 预设的量表逻辑结构 Tab.1 Main Logistic Content of the Questionnaire Before Sampling |

(1)第一个维度为促进家庭关系。正如前文所述,家庭关系的加强更多的发生在愉快的假期中,其突出意义大于日常生活中所形成的亲密关系[2]。亲子旅游利于改善家庭关系,营造家庭共同存在的意义,加强家庭凝聚力和情感交流[18],是家庭重新结合的一种方式[16]。因此,设定了“亲子旅游让家庭关系更亲密”等9个测量问题。

(2)第二个维度为加强儿童教育。亲子旅游是父母主导但却是以儿童为中心的家庭休闲活动,有助于儿童增长知识、放松身心,培养其吃苦耐劳和受挫能力[14],寓教于游价值的突出,也使其逐渐成为正式教育的重要补充[18]。不难发现,在国内外的研究中加强儿童教育均为亲子旅游的重要动机。因此,设定了“开拓孩子视野、增长见识”等9个测量问题。

(3)在亲子旅游活动中,家长既充当活动的发起者、监护人及领路人,但同时家长也存在个体旅游体验。父母并非纯粹是牺牲的角色,仍然能够满足无所事事的时光[10],他们在新的户外情境下,同样也在提高个人发展和生活质量[32]。因此在传统游客感知/满意度模型指标的基础上,设定了个体对景区内“野生动物”、“科普教育”等11个相关内容体验的测量指标。

(4)增加个体负面旅游体验。在亲子旅游过程中,父母无疑会疲倦、劳累甚至玩不尽兴,乃至面临儿童哭闹而受到别人惩戒性凝视[33]而产生烦躁情绪。但同时,虽然父母自身需求并不总能得以实现,甚至为陪孩子玩耍放弃休息时间,这个过程却是愉快、幸福、无法替代的[10]。为解释出现这一反常现象的原因,设定了“带小孩出来玩太麻烦”等6个负面情绪测量问题进行进一步探究。

3.2 研究对象与数据来源研究对象为南京市典型的亲子旅游目的地——红山森林动物园。它是国家4A级旅游景区和全国科普教育基地,展示有各类珍稀动物200多种,以其独特的森林景观、丰富的动物资源、多彩的主题活动受到父母和孩子的偏爱。符合本文所要研究的亲子游客行为及其动机调查。鉴于景区的儿童游客主要为学龄前期和学龄期,受其阅读、理解能力的限制,本文主要从家长游客获取数据。调查内容包括亲子游客群体的基本统计学变量,以及促进家庭关系、加强儿童教育、家长游客的个体正面体验和个体负面体验等四大维度的测量问题。实地调研时间为2017年4月15—23日,采用随机抽样的方法,共发放问卷700份,回收有效问卷670份,有效率为95.7%。

量表采用五级制李克特量表进行测量,在四大动机维度上,从“非常不满意/同意”到“非常满意/同意”,分别赋值为1分到5分;一般而言,均值在“1—2.5”之间表示不赞同,“2.5—3.5”之间表示中立,“3.5—5”之间表示赞同。在家长游客个体负面体验上,从“非常不同意”到“非常同意”,分别赋值为5分到1分;均值在“1—2.5”之间表示赞同,“2.5—3.5”之间表示中立,“3.5—5”之间表示不赞同。

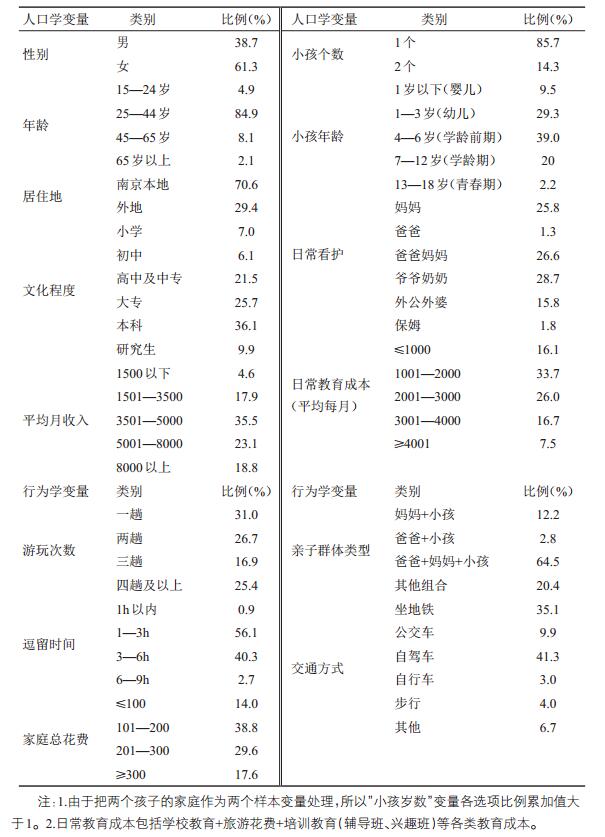

4 分析结果 4.1 样本描述由表 2可知,亲子旅游群体中“爸爸+妈妈+小孩”比例高达64.5%,而“妈妈+小孩”的家庭类型远大于“爸爸+小孩”,这点从性别分类中也可看出,反映出亲子旅游互动模式中的性别差异。46.3%的家庭平时主要由祖辈或保姆照顾孩子,也体现出父母希望通过旅游的方式弥补平时带小孩过少所带来的遗憾。家长年龄在“25—44岁”占84.9%,体现出当代社会家庭转型背景下,亲子旅游的主要群体是80后、90后父母,平均月收入以“3501—5000”和“5001— 8000”为主。样本中85.7%的家庭只有一个孩子,是当下核心家庭规模日趋缩小的现状[34],且处于学龄前期与学龄期的儿童居多。家庭平均每月在儿童教育方面的成本多数为“1001—2000”和“2001—3000”,相对较高。70.6%为南京本地亲子群体,重游率高达69%,园内逗留时间基本在半天及以上。在园区的家庭总花费“101—200”的占比为38.8%,花费“201—300”的占比为29.6%。交通方式以坐地铁或自驾车为主。整体而言,样本抽样与实际状况相一致。

| 表 2 样本的描述性特征(N=670) Tab.2 Sample Distribution of the Survey(N=670) |

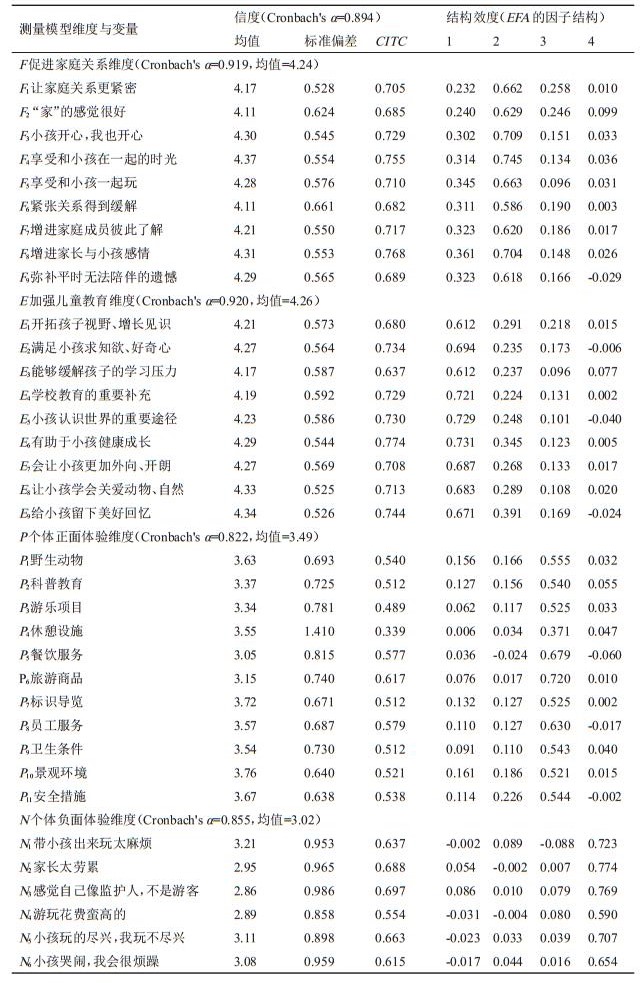

量表整体的Cronbach's α系数为0.894,且各维度分量表的Cronbach's α系数均在0.8以上,表明量表设计的内部一致性较好,可信度很高,通过信度检验。量表所有测量指标的校正的项总计相关性CITC均大于0.5。通过探索性因子分析EFA对量表的结构效度进行检验,适用性检验分析显示,KMO值为0.924,球形Bartlett检验显示量表在0.01显著性水平下显著,因此适宜进行因子分析。采用最大似然法萃取因子,并以具有Kaiser标准化的正交旋转法旋转因子矩阵,结果表明量表具有较好的结构效度(表 3所示)。

| 表 3 测量模型的信度与结构效度分析(N=670) Tab.3 Reliability Analysis and Content Validity Analysis (N=670) |

测量结果显示,动机E的均值为4.26。其中E9=4.34和E8=4.33均值大于4.3,E6=4.29,E2=E7=4.27,其余变量均值也都大于4.0。表明红山森林动物园给亲子群体营造了良好的家庭户外教育氛围,种类繁多的野生动物以及近似原生态的森林景观给孩子户外教育提供了充足的资源条件,孩子能通过体会大自然的生命,感受大自然的奥秘,满足其好奇心;通过动植物讲解牌学习课外知识、增长见闻,建立起保护自然生命的意识。也表明,“家长认为儿童”在该旅游地的科普教育方面能够得到满足和收获。

动机F的均值为4.24。其中F4=4.37,F8=4.31,F3=4.30以及F9=4.29,其他测量变量均值也均在4.0以上。一方面,园内随处可见的亲子游客安扎的帐篷,父母与孩子亲切、欢乐的交流,以及家长主动参与孩子游戏等共同娱乐的场景,表明园区给亲子群体提供了相处的空间以使其沉浸于家庭欢聚的温馨氛围中。另一方面表明,父母非常珍惜与孩子在一起的时光,通过共同出游创造家庭独处的机会,弥补平日工作繁忙而无暇顾及孩子和家庭的遗憾(见表 2仅有26.6%的父母日常看护孩子),在游玩中增进家人的情感交流,让家庭关系更紧密。

动机维度P的均值为3.49,整体一般。相对而言,P1、P4和P7—P11这7个问题的均值略高于3.5,而P2、P3、P5和P6这4个问题的均值小于3.5。结合动机E分析可知,个体旅游体验与群体旅游体验确实存在差异,表现在从亲子群体角度考虑,景区在满足儿童的需求时是具有特色的,但从家长个体来看,却同其认知中“高品质”的旅游目的地仍然存在一定差距。景区对家长而言明显缺乏吸引力,认为园区内除野生动植物及讲解牌等静态知识介绍外,存在科普教育活动、亲子共同参与的娱乐项目相对较少,旅游商品种类少且无特色,餐饮品种少且服务不到位等问题。

动机维度N的均值均在2.5—3.5之间,其中N1=3.21,N5=3.11和N6=3.08均值相对较高。表明父母并不完全认同这些负面感受,多数表示不会因小孩哭闹、太麻烦等负面体验而影响亲子群体出游动机,也不会因自身体验一般而影响家庭整体旅游体验,反而觉得看到小孩玩的开心,一家人融洽的在一起,累也是值得的。Bakir等人在研究中指出家庭出游动机中“让孩子开心”出现频次最多[35]。Johns等也表明度假时父母虽觉得缺少成年人的活动,感觉自己像是保姆,但总体上对度假却非常满意,因为其迎合了孩子的需求,当看到孩子开心时他们就是开心的[36]。

综上可知在亲子旅游动机中,动机E最强烈,其次是动机F,而P和N相较于亲子群体体验是弱化和隐藏的。旅游中家长个体体验存在但却是一般的,这可以用传统旅游动机理论进行很好的解释。但从亲子群体视角来看,父母更多的是希望让孩子从亲身见闻中得到成长,也希望拥有更多的家庭互动机会。由此可见,亲子旅游无疑是以“孩子”为中心的。

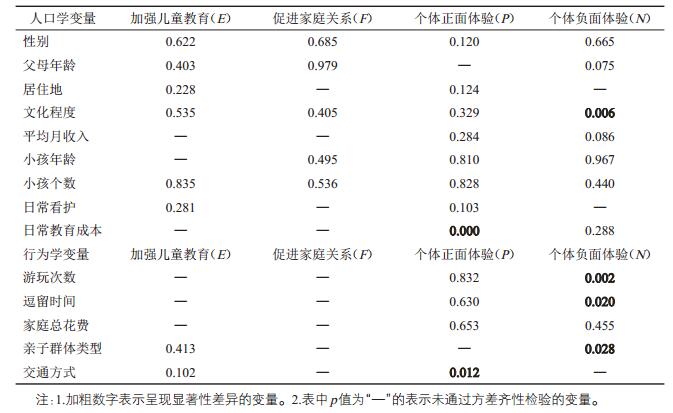

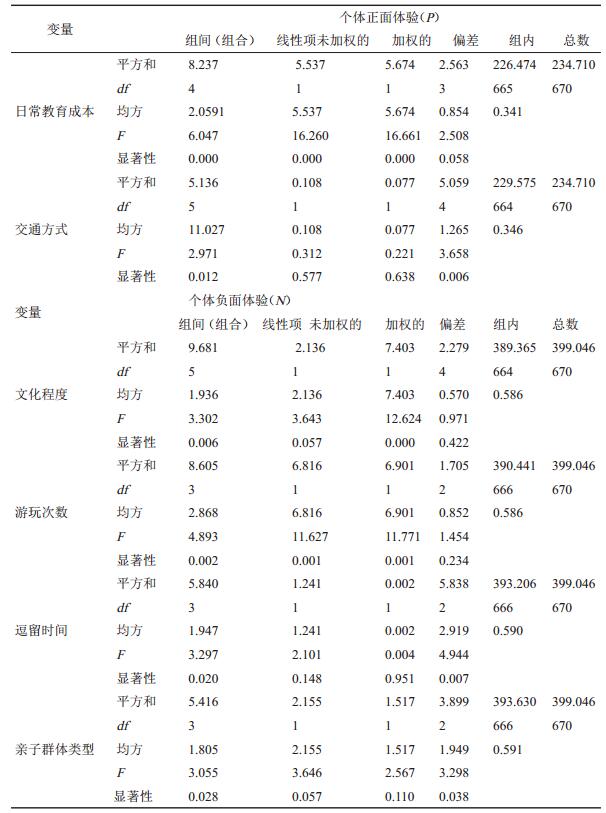

4.4 亲子旅游动机的人口学、行为学差异将所有人口学、行为学变量与亲子旅游的四大动机维度E、F、P和N分别进行单因素方差分析(ANOVA)。先进行方差齐性检验,对通过检验的因素接着进行LSD检验,在0.05显著性水平下得到显著值P结果(表 4)和具体显著差异结果(表 5)。再对未通过方差齐性检验的变量,采用Dunnett's T3进行检验分析。

| 表 4 亲子旅游动机的人口学、行为学的方差分析(N=670) Tab.4 Parent-child Tourist Motives of Variance Analysis of Demographic and Behavior (N=670) |

| 表 5 具有显著差异变量的方差分析表ANOVA Tab.5 Variance Analysis Table ANOVA with Significant Difference Variables |

LSD检验结果显示,尽管不同的家庭在文化程度、平均月收入等变量上存在差异,但在E和F两大动机上却不存在显著差异(P>0.05),表明每个家庭都非常注重对孩子的课外教育,通过旅游亲近自然、认识世界,不让孩子输在起跑线上,也希望通过共同出游加强家人之间的交流与互动,增进彼此了解从而更加亲密。小孩“日常教育成本”和“交通方式”变量在维度P上有显著性差异,其他变量均无显著性影响。一方面,亲子家庭投入的成本越高,父母对旅游目的地的要求也越高,便对这种“枯燥”景区产生较低的个体体验。另一方面,对游客来说到达旅游地越方便,个体旅游体验也会越高。在维度N上,父母的文化程度、亲子群体类型、景区内逗留时间和游玩次数四个变量存在显著性差异,表明父母的文化程度越高,科普知识相对越多,且随着重游的增多,亲子群体对景区更加熟悉,因此会减少负面情绪的产生。但若父母一方单独带孩子出游或逗留时间越长则越容易产生负面情绪。

Dunnett's T3检验结果显示,不同统计学变量在E、F和N动机上均无显著性差异。仅亲子群体类型变量在P上存在显著差异,表明爸爸/妈妈单独带孩子旅游与父母或家庭共同出游时的个体旅游体验存在差异,父母单独带孩子则要时刻关注孩子,自我时间会相对较少,而若家人一起时父母会有较多的自主时间,个体旅游体验自然也会提高。

综上可知,不同人口学、行为学变量在E和F动机上无显著性差异,差异主要集中在P和N维度上,但由表 3可知个体旅游体验在动机测量中并不明显。因此,进一步验证了E和F是亲子旅游的两大主要动机,而P和N则被隐藏在这两大主要动机中。

5 结论与讨论传统旅游动机测量模型主要基于个体旅游视角,无法有效阐释群体旅游现象。而群体旅游确是包括亲子、家庭同时出游等类型。本文以典型的亲子旅游群体单元为研究对象,以群体旅游视角构建了“促进家庭关系—加强儿童教育—个体正面体验—个体负面体验”的亲子旅游动机测量量表,信度和效度检验显示量表具有较好的稳定性。

研究结果表明,“加强儿童教育”和“促进家庭关系”是亲子旅游的两个主要动机,且“加强儿童教育”动机略大于“促进家庭关系”动机,这与国外多数研究是将“促进家庭关系”作为亲子旅游的首要动机存在差异。这一差异可能源于西方国家与我国的家庭观念、家庭教育不同,当代中国的家庭教育受学校应试教育影响大,因此亲子旅游虽然是一种重要的家庭休闲活动,但却嵌入了太强的儿童教育动机。其次,当代父母对孩子教育意识的增强和对营造融洽、温馨的家庭关系的重视,在这些主要动机得到满足时,父母个体体验一定程度上都会被弱化甚至被隐藏,且在不同人口统计学特征下亲子旅游动机虽然存在不同程度的差异,但其主要动机仍为加强儿童教育和促进家庭关系。显然,这与家庭系统理论核心观点相一致,在整个家庭系统下,从传统旅游动机测量模型的个体旅游视角转为群体旅游视角进行亲子旅游动机的研究更为合理,本文建立的亲子旅游动机测量量表更加符合亲子旅游群体的特殊性,并有效的解释了亲子群体中成人游客对红山森林动物园的体验并不高,但重游率却很高的亲子旅游行为现象,同时也为旅游动机理论研究带来新的视角。

实践意义与不足,一是红山森林动物园需要进一步强化亲子户外教育功能,丰富科普文化内涵,同时结合儿童教育的游戏本质,增设更多的科普互动娱乐项目。二是不仅要提供满足儿童认知等需求的产品,旅游产品开发更要注重亲与子共同玩乐、共享放松时光的群体需求,让亲子旅游成为实际意义上的亲子共游,从而避免很多家长看手机或无聊发呆的普遍性现象。研究虽表明加强儿童教育是亲子旅游的主要动机,但亲子旅游是否真的能让孩子学到更多知识仍值得思考,换言之,父母以为的旅游动机实现是否就是儿童以为的旅游动机实现?孩子经常旅游与否,在对家庭关系以及世界认知方面是否存在显著差异?不同年龄段孩子的需求、家长对孩子的要求大有不同,本文未分年龄段考虑,仅从大体上初步探究,这也是将来进一步探讨的重点。

| [1] |

保继刚, 楚义芳. 旅游地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 46-50. [Bao Jigang, Chu Yifang. Tourism Geography[M]. Beijing: Higher Education Press, 2012: 46-50.]

|

| [2] |

Crompton J L. Motivations for pleasure vacation[J]. Annals of Tourism Research, 1979, 6(4): 408-424. DOI:10.1016/0160-7383(79)90004-5 |

| [3] |

Iso-Ahola S E. Toward a social psychological theory of tourism motivation:A rejoinder[J]. Annals of Tourism Research, 1982, 9(2): 256-262. |

| [4] |

Plog S C. Why destination areas rise and fall in popularity[J]. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 2001, 42(34): 13-24. |

| [5] |

Schanzel H, Yeoman I, Backer E. Family Tourism:Multidisciplinary Perspectives[M]. Bristol: Channel View Publications, 2012: 1-37.

|

| [6] |

Bronnera F, De Hoog R. Agreement and disagreement in family vacation decision-making[J]. Tourism Management, 2008, 29(5): 967-979. DOI:10.1016/j.tourman.2007.12.001 |

| [7] |

Wang K C, Hsieh A T, Yeh Y C, et al. Who is the decisionmaker:The parents or the child in group package tours?[J]. Tourism Management, 2004, 25(2): 183-194. DOI:10.1016/S0261-5177(03)00093-1 |

| [8] |

Obrador P. The place of the family in tourism research:Domesticity and thick sociality by the pool[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 401-420. |

| [9] |

Litvin S W, Xu G, Kang S K. Spousal vacation-buying decision making revisited across time and place[J]. Journal of Travel Research, 2004, 43(2): 193-198. DOI:10.1177/0047287504268232 |

| [10] |

Gram M. Family holidays:A qualitative analysis of family holiday experiences[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2005, 5(1): 2-22. |

| [11] |

Kim S S, Choi S, Agrusa J, et al. The role of family decision makers in festival tourism[J]. International Journal of Hospitality Management, 2010, 29(2): 308-318. DOI:10.1016/j.ijhm.2009.10.004 |

| [12] |

Thornton P R, Shaw G, Williams A M. Tourist group holiday decision-making and behavior:The influence of children[J]. Tourism Management, 1997, 18(5): 287-297. DOI:10.1016/S0261-5177(97)00017-4 |

| [13] |

杨围围, 乌恩. 亲子家庭城市公园游憩机会满意度影响因素研究——以北京奥林匹克森林公园为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 154-160. [Yang Weiwei, Wu En. Influencing factors of satisfaction degree of recreational opportunities in parent-child family parks:Taking the Beijing Olympic forest park as an example[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 154-160.] |

| [14] |

刘妍, 赵川, 陈嘉睿. 基于"推拉阻"模型的国内亲子旅游决策研究[J]. 地域研究与开发, 2016, 35(5): 115-118. [Liu Yan, Zhao Chuan, Chen Jiarui. Study on domestic parent-child tourism decision based on "push and pull" model[J]. Areal Research and Development, 2016, 35(5): 115-118. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2016.05.020] |

| [15] |

Chesworth N. The family vacation:A double edged sword[J]. International Journal of Consumer Studies, 2003, 27(4): 346-348. DOI:10.1046/j.1470-6431.2003.00325.x |

| [16] |

Nickerson N P, Jurowski C. The influence of children on vacation travel patterns[J]. Journal of Vacation Marketing, 2001, 7(1): 19-30. DOI:10.1177/135676670100700102 |

| [17] |

Rhoden S, Hunter-Jones P, Miller A. Tourism experience through the eyes of a child[J]. Annals of Leisure Research, 2016, 19(4): 424-443. DOI:10.1080/11745398.2015.1134337 |

| [18] |

Carr N. Children's and Families' Holiday Experiences[M]. London: Routledge, 2011: 2-15.

|

| [19] |

Cullingford C. Children's attitudes to holiday overseas[J]. Tourism Management, 1995, 16(2): 121-127. DOI:10.1016/0261-5177(94)00022-3 |

| [20] |

Kang S K, Hsu C H. Dyadic consensus on family vacation destination selection[J]. Tourism Management, 2005, 26(4): 571-582. DOI:10.1016/j.tourman.2004.01.002 |

| [21] |

Mccabe S. Who needs a holiday? Evaluating social tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(4): 667-688. DOI:10.1016/j.annals.2009.06.005 |

| [22] |

Lehto X Y, Choi S, Lin Y C, et al. Vacation and family function[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(3): 459-479. |

| [23] |

田川, 李娴. 成都市亲子游市场SWOT分析[J]. 旅游纵览, 2013(5): 135-137. [Tian Chuan, Li Xian. A SWOT analysis of the parentchild market in chengdu[J]. Tourism Survey, 2013(5): 135-137.] |

| [24] |

罗伯特·费尔德曼.发展心理学[M].苏彦捷, 等, 译.北京: 世界图书出版公司, 2007: 298-307. [Robert F. Developmental Psychology[M]. Su Yanjie, et al, trans. Beijing: World Book Publishing Company, 2007: 298-307.]

|

| [25] |

冯晓虹, 李咪咪. 儿童旅游研究综述[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 61-67. [Feng Xiaohong, Li Mimi. Children tourism:A literature review[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 61-67. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.09.017] |

| [26] |

Kim S, Lehto X Y. Travel by families with children possessing disabilities:Motives and activities[J]. Tourism Management, 2013, 37(3): 13-24. |

| [27] |

华国梁. 旅游市场营销[M]. 北京: 中国林业出版社, 2000: 56-90. [Hua Guoliang. Tourism Marketing[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2000: 56-90.]

|

| [28] |

Md-Anowar H B, Rabiul I, Chamhuri S, et al. Educational tourism and forest conservation:Diversification for child education[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 7(3): 19-23. |

| [29] |

Asta A, Izak V Z, Sebnem E, et al. Teacher perceptions on the use of digital gamified learning in tourism education:The case of South African secondary schools[J]. Computers & Education, 2017, 111: 172-190. |

| [30] |

弗朗索瓦·德·桑格利.当代家庭社会学[M].方萱, 译.天津: 天津人民出版社, 2012: 13-19. [Sangly F E. Contemporary Family Sociology[M]. Fang Xuan, trans. Tianjin: Tianjin People's Publishing House, 2012: 13-19.]

|

| [31] |

鲁道夫·谢弗著.儿童心理学[M].王莉, 译.北京: 电子工业出版社2016: 77-84. [Schaffer H R. Introducing Child Psychology[M]. Wang Li, trans. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2016: 77-84.]

|

| [32] |

Weng H K, Kim I L. The barriers to holiday-taking for visually impaired tourists and their families[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2017, 32: 99-107. DOI:10.1016/j.jhtm.2017.06.001 |

| [33] |

Small J, Harris C. Crying babies on planes:Aeromobility and parenting[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 48: 27-41. DOI:10.1016/j.annals.2014.04.009 |

| [34] |

王跃生. 当代中国家庭结构变动分析[J]. 中国社会科学, 2006(1): 96-108. [Wang Yuesheng. The changing family structure in contemporary China:An analysis[J]. Social Sciences in China, 2006(1): 96-108.] |

| [35] |

Bakir A, Baxter S G. "Touristic fun":Motivational factors for visiting Legoland Windsor theme park[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2011, 20(3): 407-424. |

| [36] |

Johns N, Gyimothy S. Mythologies of a theme park:An icon of modern family life[J]. Journal of Vacation Marketing, 2002, 8(4): 320-332. DOI:10.1177/135676670200800403 |