2. 江苏师范大学 特色镇村建设与土地管理研究基地, 徐州 221116

2. Characteristic Township Construction and Land Management Center, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China

推动乡村转型发展是我国实施乡村振兴战略、加快城乡融合发展的重要使命,也是目前地理学、经济学和城乡规划学等学科研究热点领域之一。后生产主义乡村是乡村转型发展的高级阶段,乡村从生产主义到后生产主义转型过程中伴随着多元景观和价值空间重构。国外学者将乡村转型与城市化、逆城市化联系在一起,涉及到农业生产的转型、土地利用演变、农户生活方式转变等领域[1-3]。随着乡村转型发展,出现了乡村经济社会高度发展的产物——后生产主义乡村,其主要特征为重视乡村环境和农产品质量、农业的可持续发展、农业生产方式多样性和非农就业的增加等[4, 5]。在此基础上,Wilson进一步丰富了后生产性乡村的内涵,提出将农业活动看作一种生活消费方式[6, 7]。乡村社会经济的变化一定程度上改变了乡村空间形态,社会阶级和特殊利益集团通过控制土地和建筑物等乡村空间来塑造和影响乡村空间形态[8]。在工业化和城镇化背景下,乡村农业地位下降、经济结构改变、服务业出现、人口流动等因素共同作用推动了乡村空间重构[9];乡村从生产性向后生产性演变过程中空间形态多样性逐渐显现[10, 11],还伴随着农民对于空间价值认知的改变[12, 13]。在国内,工业化和城镇化的快速发展,深刻改变了农村地区,促使农村产业结构、就业结构、消费结构等产生巨大变化[14]。一方面,乡村资源、人口等要素流失,传统生产村落衰败问题开始显现[15]。另一方面,受城市资本、人口等要素注入的影响,乡村社会经济由生产性向后生产性转变,城乡关系不断演变[16]。有学者基于西方乡村转型背景下的生产主义和后生产主义乡村提出了乡村复兴概念,针对乡村出现的衰败或异化提出乡村转型发展的多元形式[17, 18]和主体路径[19]。乡村空间重构通过改变土地的利用方式和配置格局等措施改造传统农村,进而优化乡村空间格局[20, 21],在乡村内生发展需求及外在动力的综合影响下,乡村生产、生活、生态均在进行着空间重构[22, 23]。在“后乡村”的语境下[24],新的消费需求出现,乡村空间发生异化[25, 26],转型期乡村多功能价值[27, 28]以及乡村发展的多元路径受到学者关注[29]。国内外研究表明乡村转型过程中伴随着景观演变和多元价值显现,但现有研究多将乡村空间重构与工业化、城镇化等动力相联系,较少揭示乡村多元价值空间重构的内在机制。本文在总结了后生产主义乡村的基本内涵和特征的基础上,基于江苏省无锡市马山镇的实证分析,阐释了生产性乡村到后生产性乡村转型过程中,乡村多元功能形成、多元价值空间的重构和后生产主义乡村景观重塑的过程和机制。

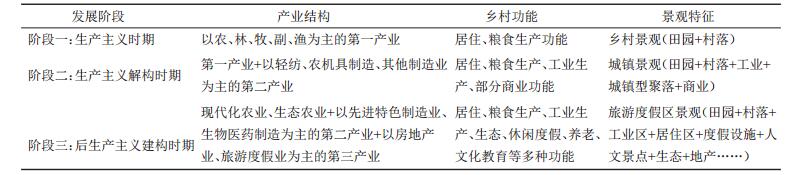

2 后生产主义乡村的内涵及形成 2.1 后生产主义乡村的基本内涵生产主义和后生产主义概念源于西方国家,后生产主义被视为农村新变革的概念化[30],即农业不再聚焦于粮食产量生产,而是包含着注重粮食质量、生态服务、文化教育等多种功能的生产[31]。后生产主义下的“乡村”定位日益突破传统农村的单一内涵,意味着乡村从一种模式到另一种模式的转变[32]。

后生产主义乡村是集物质生产与非物质生产于一体的具有多元价值的地域空间系统。城市中产阶级由于向往乡村生活、环境等原因而向乡村迁移是后生产主义乡村形成的主要动力,为了迎合城市中产阶级对于“乡村性”的消费需求,后生产性乡村生产的焦点开始转向旅游消费、生态服务、文化体验、高品质居住等,即在乡村空间中塑造城市中产向往的田园诗般的“空间”,注重乡土文化、农耕文化等多元价值的挖掘;注重重构乡村“生产、生活、生态”功能[33];强调消费导向下的乡村非物质生产性的消费空间的生产。由于对“乡村性”的消费不断增长及乡村功能的多元性,导致了乡村生产实践的多样化,农业生产功能是后生产性乡村功能之一,但并不一定是核心功能,农业在农村社会中的核心地位逐渐丧失[34]。

2.2 后生产主义乡村发展的特征 2.2.1 乡村经济社会结构的非农化生产主义阶段,农民在农村从事农业生产活动;后生产主义阶段,乡村开始出现“超越生产主义”的发展趋向:①产业结构的非农化。乡镇企业、乡村休闲旅游、房地产等业态的嵌入不断解构着传统生产性乡村产业结构,产业结构逐渐从第一产业为主向第二、第三产业为主转变。②村民就业的非农化。随着农村产业结构的不断调整,乡镇工业和第三产业迅速发展给农村劳动人口带来了新的就业和转移机会,由于非农产业劳动力的平均收入水平要远高于务农村民,导致乡村劳动力不断地向第二和第三产业转移[35]。

2.2.2 乡村生产与环境的绿色化、生态化后生产主义乡村生态环境的服务价值突显。生产主义时期注重粮食产量,导致化肥、农药过量使用,使得乡村生态环境持续恶化。随着绿色可持续的生产理念注入农业政策,解构了生产主义乡村农业生产方式,使得乡村向后生产主义演变[34],其中生产更加注重生态环境保护和可持续发展、注重维持乡村生态平衡,在进行农业生产时,加强技术改进,以求降低对生态环境的破坏。乡村生态平衡对人居环境的改善、乡村空间非农化发展等方面均有着积极的作用,尤其是在后生产主义阶段,生态环境作为影响乡村价值的重要因素而得到重视。在实践上表现为在乡村划定生态控制区或禁止开发区,部分地区实行退耕还林。

2.2.3 乡村空间的消费化与多功能化生产主义时期,乡村具有粮食生产和居住功能;后生产时期,乡村不仅兼具生产、生活、生态功能,休闲度假、文化传承等多元功能日益突出。乡村地域多功能是客观存在的,城市居民对于“乡村性”的消费需求不断提升使得消费性空间在乡村大量出现、乡村功能更加多元。乡村具有文化传承功能,后生产主义时期,人们开始重新认识乡村地区各类资源的价值,从未受到重视的非物质资源如乡村地区极具“地方性”的农耕文化和乡土文化等得到重视并进行开发利用;乡村自然景观相较于城市工业文明下“水泥森林”景观具有情感寄托的功能,各种过去在村民眼中“无用”的乡土空间,通过嵌入各类消费服务空间,摇身一变成为了为城市中产量身打造的抒发“乡愁”的地方。后生产主义时期,农区逐渐变成景区、民房变成客房。

2.2.4 乡村土地的资本化随着大都市地区市场化程度深入,资本逐渐进入城郊乡村地区,空间生产是后生产主义乡村土地(空间)资本化的内在机制。乡村土地的资本化即资本对土地进行不断的解构与建构以实现增值的过程中土地成为利润的直接来源。生产主义时期,土地用于农作物生产以获取资本积累;随着城市工业资本嵌入,土地利用转向利润更高的产业生产;在资本逐利属性下,发现土地自身较在土地上生产出的产品更具有价值,进而土地成为资本生产的直接对象。土地(空间)原本是社会经济活动的物质载体,在空间生产机制下,被视为一种可以增值的商品,具有生产性和消费性。乡村土地的资本化主要表现为空间溢价,其中房地产就是乡村土地资本化的典型表征。

2.3 后生产主义乡村景观的形成后生产主义乡村不仅仅是单一的农产品生产基地,更代表着一种与农业相关的生活方式以及与城市完全不同的空间属性。生产性乡村呈现传统的生产景观,而后生产性乡村不仅有农业生产景观,同时还有生态服务、度假村、农家乐等具有休闲消费和娱乐功能的多元景观[17, 36],这一变化对于乡村多元价值空间的重构具有重要意义。

生产性乡村景观单一,后生产性乡村多元景观在镶嵌、蔓延下形成斑块状交错分布格局,乡村从传统的生产主义景观向城乡多元景观融合演变。生产主义时期,农产品对外输出,农业生产是生产性乡村的核心功能,乡村空间结构布局服务于农业耕作,乡村景观主要是集中连片的各类农用地和围绕农用地点状布局的村庄建设用地。随着城乡要素的双向流动、乡村产业结构的变化以及消费需求结构的改变不断解构着传统生产主义乡村功能和空间结构。城市工业生产功能的溢出解构了传统生产性乡村均质化空间,工业生产空间开始嵌入乡村生产、生活空间中,同时城镇型居住空间开始在乡村出现。后生产时期,城市中产对于乡村空间的向往以及多元资本的注入,使得乡村产业结构多元化、乡村多功能日益强化,乡村景观也随之出现新的特征:文化传承空间、生态服务空间和依托“乡村性”建构出的异质性景观如乡间别墅、度假酒店等不断增加。资本的空间生产加速解构了传统生产性乡村空间,在乡村空间嵌入城市型生产、居住和消费空间,乡村逐渐形成集生态服务、农业生产、工业生产、服务业生产、自然村落与城镇社区等多元价值空间于一体的城乡融合景观(图 1)。

|

图 1 生产主义乡村向后生产主义乡村演变 Fig.1 The Transition from Productivism to Post-productivism in Rural Areas 来源:根据参考文献[34]修改。 |

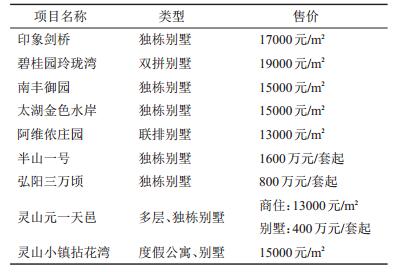

马山镇地处无锡西南马山半岛,位于中国第三大淡水湖——太湖的西北部,总面积约53平方公里,包括马圩地区和马迹山岛(图 2)。1980年代以前,马山是一个素有“鱼米之乡”之称的小山村,交通相对闭塞,农业发展较好,是无锡市农副产品输出地。1992年成为国家旅游度假区后,区内面貌发生彻底改变,形成了休闲旅游、生物医药、先进制造业三大特色产业,成为无锡市城郊重要的生态旅游地和生物制药基地。2015年马山镇总人口40203人,乡镇从业人员26131人,其中外来从业人员5486人。地区生产总值为812070万元,农民人均纯收入超2.7万元。

|

图 2 研究区位置图 Fig.2 Location of the Study Area |

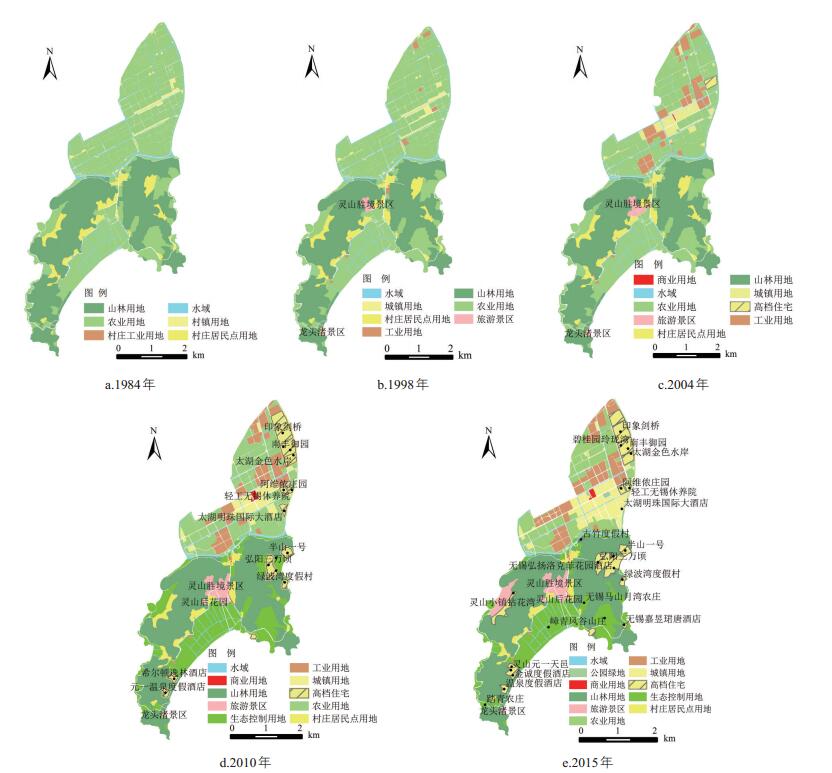

本文采用的经济社会统计数据主要源自《马山志》和1989、1992—2016年的《无锡统计年鉴》,主要选取研究区内产值、人口、农民人均纯收入等统计指标;土地利用数据根据Google Earth中1984、1988、2004、2010和2015年卫星遥感影像,结合实地调查资料、地形图及各种专题图,在Arcgis软件的支持下,采用目视解译进行分类,绘制土地利用示意图。基于图谱比较法和文献分析法,探讨后生产主义乡村形成过程中多元价值空间重构的过程。

3.3 马山镇的转型发展阶段早期马山农民以种植粮食作物为生,农业生产功能突出;80年代初,马山镇将建设果品副食品基地放在农业生产的首位,同时发展乡镇企业,传统乡村粮食生产功能开始解构;90年代初,伴随国家旅游度假区的设立,服务业开始嵌入马山,马山社会经济结构重组,多元价值空间不断重构(表 1)。马山镇转型发展过程中生产空间多样化发展、生活空间异化、生态空间和文化价值空间得到强化,从一个传统的生产性乡村逐步发展成一个具有后生产性的乡村,从典型的乡村地域系统逐步向城乡融合体演变[37],即从以自然村落为主体的村域系统向中心镇区、新型社区以及自然村落并存的城乡融合体演变。

| 表 1 马山镇从生产性乡村向后生产性乡村演变 Tab.1 The Evolution of Mashan Town from Productive Countryside to Post-productive Countryside |

80年代以前,远离市区约30公里的马山镇交通相对闭塞,农民主要靠种植水稻、小麦等农作物获取基本生活口粮和收入。直到1988年马山镇农业产值占马山社会总产值的36.2%,而同一时期,江阴、宜兴、无锡农业产值占各自社会总产值的比重分别为11.75%、15.15%、7.6%。马山镇是一个重要的农副产品输出地,同时也是一个典型的生产型乡村,农业生产功能突出。生产主义时期,马山通过农产品向外输出获取资本,实现农业资本积累,为创办乡镇工业奠定基础。

3.3.2 生产主义乡村解构阶段——乡村工业化80年代以后,在乡镇工业兴起的大背景下,马山镇作为“苏南模式”的发祥地之一,开始从传统农耕村落向工业村落转变。马山镇工业发展主要经历了两个阶段,早期乡镇企业主要是由乡镇政府主导,农民依靠内部资本生产农机具等,主要表现为一些村将集体土地转化为工业生产资料,集体以土地为资本参股办厂,年末农民从中获取土地分红。第二阶段,由于古竹大桥等一系列镇内交通基础设施的改善、位于城市边缘、土地充足且租金相对较低等优点,吸引了一批企业驻扎,例如八棉、一汽锡柴改装厂、雪花啤酒等。1987年马山有各类企业137家,形成机械、冶金、电仪、轻化、纺织、服装六大行业[38]。马山镇工厂吸引了外来务工人员,创造了住房需求,进而带动马圩地区商品房的出现。

早期,乡村行为者整合内部空间、剩余劳动力及资本进行工业生产,生产主义功能开始解构。乡村工业化中后期,城市工业资本溢出深刻改变了马圩地区的功能空间,进而逐渐在圩区生产出具有城镇性质的空间。

3.3.3 后生产主义乡村建构阶段——国家旅游度假区90年代以来,马山镇经国务院批准成立无锡太湖国家旅游度假区后,各类资本不断从城市传递至乡村,乡村经济形态、功能等发生根本性转变,政策和资本的结合加速推动马山镇向后生产型乡村演变。

(1)非农化、生态化趋势显著

1988—2015年,马山镇第一产业产值占马山社会总产值的比重从36.2%下降至0.6%,乡村产业结构非农化特征显著。随着产业结构非农化趋势不断加强,村民就业非农化突显,2001—2015年,马山镇第一产业从业人数占总从业人数的比重从12.7%下降至1.7%。自2007年太湖水污染后,生态优先、绿色生产等理念开始注入马山农业政策,划定了生态控制区,实行退耕还林;并开始发展生态农业,农业生产转向附加值更高的有机、绿色农产品。

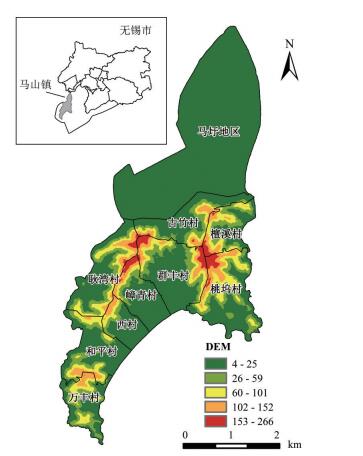

(2)多元功能空间形成

从生产主义到后生产主义,乡村工业化一定程度上解构了传统乡村农业生产功能,旅游景区的嵌入加速解构了马山生产主义功能。后生产主义时期,马山不仅重构了“三生”功能,旅游度假、商服、人文教育、康体养生等功能突显。灵山胜境景区的嵌入重塑了乡村居住功能,如古竹特色风情老街沿街分布了众多农家乐和旅馆,其中一部分是村民将自家住宅进行改造分区,原先的客厅、空房都成为接待游客的场所,使得原先大而空的居住空间得到利用,兼具居住与消费服务功能。马山独特的山水自然环境具有休闲度假、康体养生等功能,形成了沿太湖高品质居住功能区、商务休闲度假功能区和以拈花湾小镇为核心的特色休闲体验功能区等(图 3)。

|

图 3 马山镇功能分区示意图 Fig.3 The Functional Distribution in Mashan Town |

(3)空间生产机制建构

乡村土地资本化是资本进行空间生产的结果。新的利益行为主体试图在他们认定的农村形象中营造出一种城市中产阶级向往的空间,这进一步加剧了他们通过新兴制造业和服务行业,重新建立城市资本对传统生产性农村的改造,进而构建出具有田园诗般的资本化空间。在空间生产机制下,马迹山岛地区沿太湖的宅基地通过拆迁重组,土地利用方式从附加值低的耕地、宅基地向附加值高的别墅、星级酒店、度假村转变,马山镇耕地收益大约3—4元/ m2·年,而转变利用方式后,房地产售价大约16000元/m2(表 2),转变利用方式后土地产生溢价,利润效益极大地推动了乡村空间资本化[39]。

| 表 2 马山镇部分房地产售价 Tab.2 Price of Some Real Estate in Mashan Town |

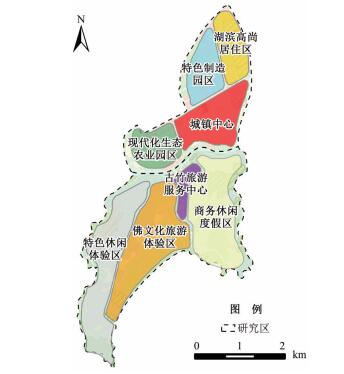

在生产主义时期,马山是典型的乡村,主要是以作物生产和居住为主导的传统功能,空间结构以农业生产空间和乡村型聚落空间为主;乡村景观单一,主要为大片面状均质的农业景观和相对集聚的团块状农村聚落景观。其中马迹山岛地区,由于地形原因,村落傍山而建,呈现环状集聚分布,形成山体景观、村落景观、农田景观相间的格局。

生产主义解构阶段,伴随着“苏南模式”下以家庭为单元、以集体空间为载体的乡镇工业的出现,工业生产空间开始嵌入乡村生产、生活空间,打破了生产性乡村均一的面状空间结构,零散的景观斑块呈现出“镶嵌”分布的特征。工业资本进入乡村空间后,在传统价值空间的基础上,新生产出了零散的斑块状工业生产价值空间和城镇型聚落空间。随着工业化和城镇化的发展,斑块状居住和工业空间在马圩地区呈现“飞地式”扩展,但尚未形成明显的功能分区。

后生产主义时期,马山具有向城市输出“乡村性”的功能,成为了具有特定复合价值的节点区域,是具有集村落型景观与城市型景观于一体的城乡融合的多元景观(图 4)。

|

图 4 1984—2015年马山镇土地利用示意图 Fig.4 Changes in Land Use of Mashan Town from 1984 to 2015 |

后生产时期,随着乡村旅游的兴起、城市消费空间的嵌入以及工业化和城镇化的进一步发展,乡村景观镶嵌趋势明显,功能分区开始出现,多元价值空间不断重构。农业生产空间不再是主导功能空间,生活空间和以二、三产为主的生产空间成为主导类型,其中生产空间开始与生活空间分离,主要是工业生产空间与农村生活空间分离,表征为:工业集聚,出现古竹工业园区、七号桥工业园区等。生活空间出现分化,除传统村落外,大量城镇型社区集聚成居住功能区;别墅等地产用地连片发展形成高品质居住区。生态空间和文化价值空间不断强化,部分农田退耕还林形成生态服务功能空间;部分文化遗产空间得到保护形成文化传承空间。乡村空间资本化,外来资本介入进行空间生产,大量资本化空间出现,如拈花湾特色小镇、星级酒店、度假别墅等大量游憩功能空间沿太湖集聚。后生产阶段,马山逐渐形成了集工业园区、城镇型社区、高品质居住区、生态服务区、休闲游憩区等多元价值空间于一体的融合景观。后生产主义乡村多元价值空间的重构是在空间生产机制下,原有单一均质的空间在多元资本的触发下加速解构,具有后生产特征的空间在乡村镶嵌、蔓延的过程。

乡村土地利用格局的演变是空间对于乡村社会经济转型的响应,空间的生产是后生产型乡村多元价值空间形成的内在机制。乡村从传统种植业到一二三产融合发展的产业多元化过程中伴随着资本多元化,资本从乡村内部资本为主向多元化资本并存发展,资本投入从农业向工业再向居住空间、消费空间转移,景观从面状均质到斑块镶嵌再到多功能空间形成。多元价值空间的重构是转型的表现,其内在机制是资本积累方式的改变,资本从产业生产向空间生产转移[40],即从资本空间化向空间资本化演变。

4 结论与讨论(1)后生产主义乡村是乡村转型发展阶段,具有“四化”特征。该阶段乡村的价值不再只是提供农产品的生产基地,农业不再是乡村发展的全部内容,乡村秀丽的田园山水景观、慢节奏的生活方式、文化传承等价值相比于城市比较优势凸显。乡村从生产性乡村发展到后生产性乡村,乡村生产的内涵发生了变化,从传统的农业生产到一二三产融合生产,从产业生产到空间的生产。

(2)乡村多元价值空间的重构过程是乡村不断转型的过程。后生产主义乡村的发展过程中,城乡要素从单向流出向双向流动演变,乡村要素组成发生变化,进而乡村功能不断改变,并由此带来多元价值空间的重构。纵观马山镇的发展,经历了传统山村——乡村工业化——旅游度假区三个阶段,也是乡村从生产性向后生产性演变的过程。在此过程中,生产主义时期马山镇处于农业生产为主的稳态系统;生产主义解构时期,工业资本的嵌入打破了生产主义乡村的稳态;后生产主义时期,多元资本基于“乡村性”建构了一个“城郊农业体验区+休闲度假区+特色制造园区”的多元价值复合系统。后生产性乡村的建构过程是从各要素相对独立的乡村地域系统向各类要素在乡村空间中交互的城乡融合系统演变的过程。

(3)空间生产是乡村转型的内在机制,其本质是资本积累方式的改变。在工业化、城镇化等动力下乡村空间重构,资本的空间生产加速推动乡村多元价值空间的重构。马山由均质的农业生产空间逐渐转变为多元价值集聚空间,其中乡镇工业一定程度上改变了乡村功能空间格局,旅游业的发展加快村内整体空间重构。后生产性乡村的外在表征为大量城市型消费空间在乡村出现,究其本质是空间生产的结果,而空间生产是发生在特定时期的资本积累的方式。空间生产将乡村空间由自然产物转化为一种生产资本,而资本运作方式通过改变乡村地理空间的传统用途在乡村创造出迎合城市居民消费需求的多功能价值空间以获取增值。因此,多元资本的注入成为乡村地理空间生产的条件,而“利润”成为影响后生产性乡村多元价值空间重构的重要因素之一。

后生产主义乡村“去农业中心”的特征受到争议,首先,中国乡村数量众多,大多数乡村仍旧以粮食生产功能为主,只有一小部分乡村具有后生产型功能,后生产型乡村是出现在特定地域内的乡村转型阶段。其次,乡村振兴必须让经济发展起来,实现产业兴旺;应在尊重不同乡村资源禀赋的基础上,在农业生产基础上进一步实现差异化的产业发展。最后,在全球化、信息化时代背景下,乡村的功能进入多元发展的历史阶段,即乡村不再只是提供农产品的生产基地,其中的生态、文化、社会的价值对于满足人民的美好生活需要发挥着越来越大的作用。因此,后生产主义乡村这一特定地域内的乡村转型发展阶段是思考乡村转型发展实践的一个理论视角。马山镇属于城郊型乡村,其多元价值空间重构的实现有赖于空间的生产,但是并不是所有乡村都能实现空间的生产,其中的生产机制还需进一步探讨。

| [1] |

Nelson P B. Rural restructuring in the American West:Land use, family and class discourses[J]. Journal of Rural Studies, 2001, 17(4): 395-407. DOI:10.1016/S0743-0167(01)00002-X |

| [2] |

Johnsen S. The redefinition of family farming:Agricultural restructuring and farm adjustment in Waihemo, New Zealand[J]. Journal of Rural Studies, 2004, 20(4): 419-432. DOI:10.1016/j.jrurstud.2004.07.002 |

| [3] |

Lobley M, Potter C. Agricultural change and restructuring:Recent evidence from a survey of agricultural households in England[J]. Journal of Rural Studies, 2004, 20(4): 499-510. DOI:10.1016/j.jrurstud.2004.07.001 |

| [4] |

Evans N, Morris C, Winter M. Conceptualizing agriculture:A critique of post-productivism as the new orthodoxy[J]. Progress in Human Geography, 2002, 26(3): 313-332. DOI:10.1191/0309132502ph372ra |

| [5] |

Knudsen D C. Post-productctivism in question:European agriculture, 1975-1997[J]. The Industrial Geographer, 2007, 5(1): 21-43. |

| [6] |

Wilson G A, Rigg J. Post-productivist agricultural regimes and the south:Discordant concepts[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(6): 681-707. DOI:10.1191/0309132503ph450oa |

| [7] |

Wilson G A. Post-productivist and multifunctional agriculture[M]//Kitchin R, Thrift N. International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2009: 379-386.

|

| [8] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Donald Nicholson-Smith, trans. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1991: 33-39.

|

| [9] |

Woods M. Rural Geography:Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring[M]. London: Sage Publication, 2005: 1-170.

|

| [10] |

Bournaris T, Moulogianni C, Manos B. A multicriteria model for the assessment of rural development plans in Greece[J]. Land Use Policy, 2014, 38(3): 1-8. |

| [11] |

Almsted A, Brouder P, Karlsson S, et al. Beyond post-productivism:From rural policy discourse to rural diversity[J]. European Countryside, 2014, 16(4): 297-306. |

| [12] |

Salmi P. Post-productivist transformation as a challenge for smallscale fisheries:Changing preconditions and adaptation strategies in the Finnish Archipelago Sea region[J]. Regional Studies in Marine Science, 2018, 21(5): 67-73. |

| [13] |

Wilson G A, Burton R J F. 'Neo-productivist' agriculture:Spatiotemporal versus structuralist perspectives[J]. Journal of Rural Studies, 2015, 38(2): 52-64. |

| [14] |

龙花楼, 邹健, 李婷婷, 等. 乡村转型发展特征评价及地域类型划分——以"苏南-陕北"样带为例[J]. 地理研究, 2012, 31(3): 495-560. [Long Hualong, Zou Jian, Li Tingting, et al. Study on the characteristics and territorial types of rural transformation development:The case of "Southern Jiangsu-Northern Shaanxi" transect[J]. Geographical Research, 2012, 31(3): 495-506.] |

| [15] |

刘彦随, 刘玉, 翟荣新. 中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1193-1202. [Liu Yansui, Liu Yu, Zhai Rongxin. Geographical research and optimizing practice of rural hollowing in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(10): 1193-1202.] |

| [16] |

王鹏飞. 论北京农村空间的商品化与城乡关系[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1657-1667. [Wang Pengfei. A study on commodification in rural space and the relationship between urban and rural areas in Beijing city[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(12): 1657-1667. DOI:10.11821/dlxb201312006] |

| [17] |

张京祥, 申明锐, 赵晨. 乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 1-7. [Zhang Jingxiang, Shen Mingrui, Zhao Chen. Rural renaissance:Rural China transformation under productivism and post-productivism[J]. Urban Planning International, 2014, 29(5): 1-7.] |

| [18] |

申明锐, 沈建法, 张京祥, 等. 比较视野下中国乡村认知的再辨析:当代价值与乡村复兴[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 53-59. [Shen Mingrui, Shen Jianfa, Zhang Jingxiang, et al. Re-understanding rural China from a comparative perspective:Contemporary perception, value and renaissance of the countryside[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 53-59. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2015.06.029] |

| [19] |

张京祥, 申明锐, 赵晨. 超越线性转型的乡村复兴——基于南京市高淳区两个典型村庄的比较[J]. 经济地理, 2015, 35(3): 1-8. [Zhang Jingxiang, Shen Mingrui, Zhao Chen. Rural renaissance that beyond linear transformation:Comparative study of two typical villages in Gaochun, Nanjing[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 1-8.] |

| [20] |

李红波, 张小林. 国外乡村聚落地理研究进展及近今趋势[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 103-108. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin. A review and trend on rural settlement geography abroad[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 103-108. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.04.019] |

| [21] |

李红波, 张小林, 吴启焰, 等. 发达地区乡村聚落空间重构的特征与机理研究——以苏南为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(4): 591-603. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin, Wu Qiyan, et al. Characteristics and mechanism of rural settlements spatial reconstruction in developed areas:A case study of southern Jiangsu[J]. Journal of Nature Resources, 2015, 30(4): 591-603.] |

| [22] |

龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1019-1028. [Long Hualou. Land consolidation and rural spatial restructuring[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1019-1028.] |

| [23] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring:Theory, approach and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [24] |

吕祖宜, 林耿. 混杂性:关于乡村性的再认识[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1873-1885. [Lv Zuyi, Lin Geng. Hybridity:Rethinking rurality[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1873-1885.] |

| [25] |

张京祥, 胡毅, 孙东琪. 空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁——南京市江东村的实证研究[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 1-6. [Zhang Jingxiang, Hu Yi, Sun Dongqi. The physical space change and social variation in urban village from the perspective of space production:A case study of Jiangdong village in Nanjing[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 1-6.] |

| [26] |

高慧智, 张京祥, 罗震东. 复兴还是异化?消费文化驱动下的大都市边缘乡村空间转型——对高淳国际慢城大山村的实证观察[J]. 国际城市规划, 2014, 29(1): 68-73. [Gao Huizhi, Zhang Jingxiang, Luo Zhendong. Renaissance or alienation? Spatial transformation of rural space of metropolis fringe area driven by consumer culture:Empirical observation on Dashan village of Gaochun international slow city[J]. Urban Planning International, 2014, 29(1): 68-73.] |

| [27] |

林若琪, 蔡运龙. 转型期乡村多功能性及景观重塑[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 45-49. [Lin Ruoqi, Cai Yunlong. Study on rural multifunction and landscape reformulation in the transitional period[J]. Human Geography, 2012, 27(2): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.02.008] |

| [28] |

沈费伟, 刘祖云. 海外"乡村复兴"研究——脉络走向与理论反思[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 16-23. [Shen Feiwei, Liu Zuyun. Study of overseas "rural revival":Contextual trend and theoretical reflection[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 16-23.] |

| [29] |

房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越"现代化"发展范式[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 257-270. [Fang Yangang, Liu Jisheng. Diversified agriculture and rural development in China based on multifunction theory:Beyond modernization paradigm[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 257-270.] |

| [30] |

Mather A S, Hill G, Nijnik M. Post-productivism and rural land use:Cul de sac or challenge for theorization?[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(4): 441-455. DOI:10.1016/j.jrurstud.2006.01.004 |

| [31] |

Jack L. Accounting, post-productivism and corporate power in UK food and agriculture[J]. Critical Perspectives on Accounting, 2007, 18(8): 905-931. DOI:10.1016/j.cpa.2006.04.004 |

| [32] |

Bjorkhaug H, Richards C A. Multifunctional agriculture in policy and practice? A comparative analysis of Norway and Australia[J]. Journal of Rural Studies, 2008, 24(1): 98-111. DOI:10.1016/j.jrurstud.2007.06.003 |

| [33] |

刘祖云, 刘传俊. 后生产主义乡村:乡村振兴的一个理论视角[J]. 中国农村观察, 2018, 39(5): 2-13. [Liu Zuyun, Liu Chuanjun. The postproductivist countryside:A theoretical perspective of rural revitalization[J]. China Rural Survey, 2018, 39(5): 2-13.] |

| [34] |

Wilson G A. From productivism to post-productivism and back again? Exploring the (un)changed natural and mental landscapes of European agriculture[J]. Transactions of the Institute of British Geographer, 2001, 26(1): 77-102. DOI:10.1111/tran.2001.26.issue-1 |

| [35] |

丁紫耀.后生产主义乡村的发展研究——以金华市山口、鲁雅、管头村为例[D].杭州: 浙江师范大学, 2015: 9-21. [Ding Ziyao. Development of Rural Based on Post-production Doctrine: A Case Study of Shankou, Luya, Guantou Village in Jinhua[D]. Hangzhou: Zhejiang Normal University, 2015: 9-21.]

|

| [36] |

Lundmark L. Restructuring and Employment Change in Sparsely Populated Areas: Examples from Northern Sweden and Finland[D]. Sweden: Umeå University, 2006: 1-53.

|

| [37] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振新[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [38] |

无锡市马山志编纂委员会. 无锡市马山志[M]. 南京: 南京出版社, 2015: 1-5. [Wuxi Mashanzhi Codification Committee. The History of Mashan Town in Wuxi City[M]. Nanjing: Nanjing Press, 2015: 1-5.]

|

| [39] |

席建超, 王新歌, 孔钦钦, 等. 从传统乡村聚落到现代滨海旅游度假区——过去20年大连金石滩旅游度假区土地利用动态演变[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 130-139. [Xi Jianchao, Wang Xinge, Kong Qinqin, et al. From a traditional rural village to the modern coastal resort:Land use change in the past 20 years in Jinshitan and its policy implication[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 130-139. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.01.104] |

| [40] |

逯百慧, 王红扬, 冯建喜. 哈维"资本三级循环"理论视角下的大都市近郊区乡村转型——以南京市江宁区为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(12): 43-50. [Lu Baihui, Wang Hongyang, Feng Jianxi. The rural transformation in suburban area in the view of Capital Circuit Theory of Harvey:A case study of Jiangning district of Nanjing[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(12): 43-50. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2015.12.008] |