2. 河南省城乡规划设计研究总院有限公司小城镇发展研究中心, 郑州 450044

2. Research Center for Small Town Development, Henan Urban and Rural Planning and Design Institute Co. Ltd., Zhengzhou 450044, China

专业村被称为中国农区空间经济中的“马赛克”[1],近年来,引起了学界、政界的普遍关注[2, 3]。十九大报告提出,实施乡村振兴战略,农业农村的发展与振兴是我国未来关注的重点。在新常态下,如何提升农业农村发展水平,促进农业产业发展还需开展深入研究。鼓励乡镇、村庄因地制宜发展特色产业,形成专业镇、专业村,是促进农村经济发展、农民脱贫致富行之有效的手段。工业专业村是当前农区经济发展的一种重要形式,尤其是传统手工业在工业专业村中占有一席之地。在当前形势下如何创新传统手工业,是一个重要的现实问题。目前专业村研究已有很多专家学者参与,研究成果颇丰。对于专业村的研究已由最初的概念界定及其对村域经济的影响等[4, 5],逐渐转向对于专业村形成发展的内在机理的研究[6, 7],但这类方面的研究往往是综合性的,缺乏具体某种类型专业村研究,尤其是关于工业型和服务型专业村的研究还需加强[8, 9]。

我国是乐器制造和使用大国,但关于乐器产业集群的研究还比较匮乏且以钢琴、小提琴等西洋乐器为主,对我国传统民族乐器的研究偏少[10, 11]。从研究内容来看,目前研究大都集中在全球价值链背景下产业区如何实现升级、实现产业转移以及如何提升创新技术等方面[12, 13]。从研究方法来看,研究多定性分析,定量分析较少。姜海宁等运用探索性空间分析、最临近指数和核密度等方法对全国乐器产业格局进行了量化分析[14]。由于我国乐器产业分布多集中于乡镇或产业区,故研究尺度上以宏观和中观尺度为主[15],多研究具体案例区的发展变化,缺乏微观尺度(专业村或具体农户)的研究。史永隽以单个乐器企业的发展带动区域的产业集群案例为对象,探讨了在一定的发展背景下突出的企业家精神对企业的创立和产业集群的产生有着极其重要的影响[16]。王敬甯通过对台中市后里区乐器产业升级的案例分析,得出政府对产业集聚的区域进行积极干预和引导是必要的。特别是政府为企业和研发机构搭建技术交流的网络,有利于产业升级和结构调整,增强竞争优势[17]。朱华友对我国乡镇乐器专业化产业区的变迁与升级进行过深入研究,将我国乐器产业集群归纳为四个特征的一致性,即:形成时间的一致性、产业特征的一致性、产业区组织的一致性和企业家群体特征的一致性[18]。众多专家对乐器产业集群的形成与发展进行了深入全面地梳理,形成了良好的研究背景。以往对乐器产业集群关于偶然因素、企业家精神和政府作用等研究为本文在影响因素的选取提供了借鉴。分析现有文献,对于乐器产业聚群微观研究的关注度还不够,定量与定性分析相结合的研究成果较少,从专业村、专业户的研究视角不足,乐器专业村的形成发展、影响因素和演化机理等研究还有待加强。

兰考县徐场村以生产民族乐器为特色产业,乐器生产与销售已具有规模化、成熟化和专业化等特点,并成功带动了周边村庄的转型,成为了区域发展中极具特色的支柱产业。故本文尝试以徐场村传统手工业为例,把专业村和专业户域作为研究单元,以微观视角对中部农区传统手工业的形成、发展及影响因素进行全面分析,探究其内在作用机理。寄期对广大农区如何发展特色产业,尤其是发展与革新传统手工业提供一定参考和借鉴,积极助力农区经济发展,提升农村产业发展水平,更好地实现乡村振兴。

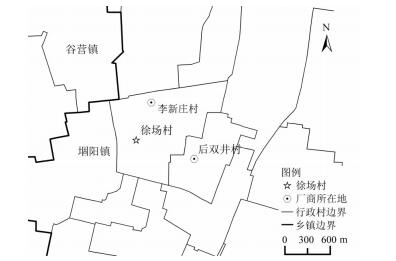

1 研究区域与数据处理 1.1 研究区域概况徐场村地处兰考县北部,居豫鲁两省三县交界处,距堌阳镇3.5公里、兰考县12公里,交通较为便利。兰考县曾是中国知名的贫困县,自然条件恶劣。自1644年至新中国建立的305年间,涝灾发生90多次,平均3—4年一遇;自咸丰到解放的100多年间,被风沙掩埋的村庄就有63个,风沙灾害严重[19]。徐场村人均耕地较少,村民文化水平偏低,在历史上是自然灾害多发区,就其农业发展条件来看,徐场村在中部农区位于中等甚至偏下的水平。然而就是这样一个普通的小村庄,目前却是堌阳镇乃至兰考县出了名的民族乐器专业村,来此报道的媒体、调研的学者络绎不绝。自20世纪90年代末,徐场村第一家生产民族乐器的作坊诞生以来,徐场村民族乐器的制造队伍不断扩大。截至2016年低,全村从事乐器制造54户,占全村总户数的51.42%。每年周边村庄有300多人来此务工,制造乐器约5.5万把,年产值6000多万元,占村庄生产总产值的99%以上。目前该村有从事乐器成品制造的家庭作坊36家,包含古琴和古筝各17家以及琵琶2家,加入了兰考县民族乐器协会(位于堌阳镇)9家,已进行工商注册31家,拥有自己的产品品牌25家。一半以上的家庭都参与了乐器制造,能够生产古筝、古琴、琵琶等20多个品种,产品远销海内外。

徐场村作为堌阳镇甚至兰考县在产业发展方面极具代表性的特色村庄,受到了社会各界的持续关注。1994年,徐场生产的古筝、琵琶在林业部举办的名、特、优、新产品博览会获得金奖,江泽民、李鹏等国家领导人曾亲临现场观看徐场的民族乐器表演,给予高度赞扬。2006年,民族乐器产业被列为兰考县的四大支柱产业之一。2010年,徐场村荣获省文化产业先进村。2014年,徐场村特色产业被央视财经《经济半小时》报道。2017年初,兰考县是我国第一批脱贫摘帽的贫困县,不久《中国日报》(CHINA DAILY)就以徐场村乐器产业为例,向全世界介绍了中国农民在脱贫致富路上的传奇智慧。

1.2 实地调研与数据处理为深入了解徐场村传统手工业的形成和演化历程,共对其进行了两次实地调研①。首次调研以深度访谈形式进行,访谈对象主要是乡镇干部、村主任和部分经营较早的乐器店主,通过交谈获取了该村的基本信息和产业发展历程。第二次调研以问卷形式展开,涉及乐器店主和员工,问题包含店主和员工基本信息、技艺获取渠道、创建作坊的年份、最初经营的动机、销售方式和销售地点变化等方面。共获得问卷34份,覆盖徐场村内94.44%乐器店主,其中有效问卷33份,占调研户数的97.05%,调研数据具有代表性和真实性。

通过对问卷数据整理,在SPSS上建立店主和员工数据库,进行描述性统计分析(问卷题目以多选题为主,故各选项所占比例之和会大于1);地图数据由兰考县政府和徐场村委提供,经矢量化处理;问卷中涉及的空间数据(如作坊位置,员工来源等)通过ArcGIS进行可视化处理。

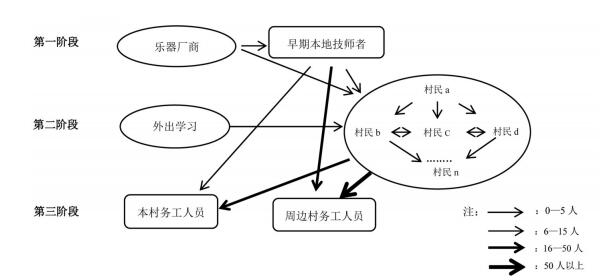

2 传统手工业的发展及现状刻画 2.1 产业发展的整体历程上世纪80年代之前,徐场村以木材加工为主,产品包含建材、家具和电料等,但未涉足民族乐器制造。80年代中期,邻村能人代士永创建的开封中原民族乐器有限公司(原堌阳乐器厂)和汤大法创建的兰考县成源音板有限公司(原龙音乐器音板有限公司)先后尝试制造乐器[20, 21],聘请外来技师,生产民族乐器,促进了该地区的产业转型升级[22](图 1)。根据调研获知,开封中原民族乐器有限公司曾引进张连根、徐庭东等技师培养了徐凤楼、徐文献和徐付宣等从事琵琶和古筝的本地技师;兰考县成源音板有限公司随后也聘请田双琨、宋子良等技师培养了徐留朝、徐留顺、徐松林等从事古琴的本地技师,徐场村三大乐器种类都拥有了技术较为精湛的本地技师[23]。90年代末,第一批在乐器厂务工村民开始回到徐场村,独立从事民族乐器的生产制造,是徐场村民族乐器制造历史的开端。2008年前后,传统乐器市场复苏,加之政府大力扶持和媒体宣传等共同努力,徐场村传统手工业的发展进入繁荣期,制造技术向外围扩散转移。受经济、信息技术发展等因素影响,徐场村传统手工业的发展在生产、销售方式发生明显改变。

|

图 1 徐场村区位图 Fig.1 The Location of Xuchang Village |

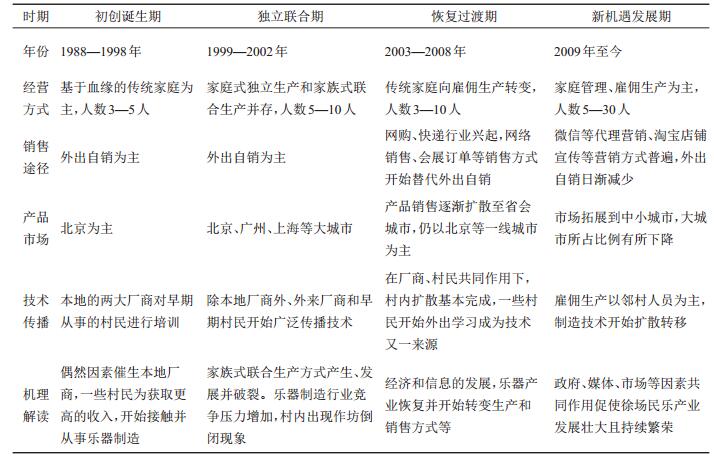

文章选取家庭作坊、务工人员和销售市场等内部结构要素,归纳分析了徐场村传统手工业的发展历程和态势。产业的生命周期理论认为,如果以时间轴为横坐标,产业发展状况为纵坐标,则产业的生命周期会呈现出一条近似S型的曲线。人们一般将其分为四个时期,导入期、成长期、成熟期和衰退期(或蜕变期)。徐场村传统手工业的发展符合生命周期理论,早期手工业的发展规模小,成长和成熟期短,衰退期紧邻新的发展期,故仍将其分为四个发展时期(表 1),即初创诞生期、独立联合期、恢复过渡期和新机遇发展时期。从徐场村民族乐器产业的发展历程来看,技术能够转变生产方式,在专业村形成中起着关键作用。而周边的乐器厂是徐场村乐器技术的最初来源,也是最主要的来源,技术扩散经历了从单一厂商学习——村内多样传播——临近村庄扩散三个阶段(图 2)。

| 表 1 徐场村传统手工业发展历程 Tab.1 The Development of Traditional Handicraft Industry in Xuchang Village |

|

图 2 乐器制造技术扩散主要路线示意 Fig.2 The Main Route of the Diffusion of the Musical Instrument Manufacturing 注:线条的粗细程度表示人员的数量。 |

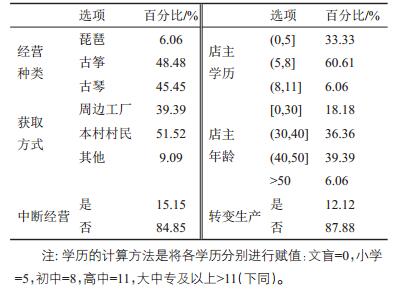

家庭作坊是传统手工业发展基本单元,其发展变化能够直观展现传统手工业的兴衰历程。目前,徐场村家庭作坊乐器经营种类以古筝和古琴为主,琵琶数量较少,技术获取主要依靠本村村民和周边厂商。在传统手工业发展早期,家庭作坊经营出现过中断现象,其中有长期中断(中断一年以上)2家和短期中断(中断一年以内)3家。作坊主的学历以初中、小学为主,没有文盲和中专以上学历者。作坊主的年龄集中在30—50岁,占比达到了75%以上。改变产品类型4家,古筝改古琴3家,古琴改古筝1家,基本上都发生2002年以前(表 2)。

| 表 2 徐场村乐器店主基本信息表 Tab.2 Musical Instrument Owner Basic Information Table in Xuchang Village |

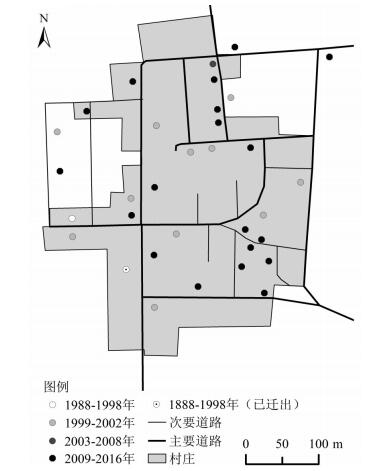

运用ArcGIS将调研中获取到的家庭作坊时间和空间数据进行可视化处理,绘制了家庭作坊创建的时间和空间分布图(图 3)。不同时期家庭作坊具有以下特征:①第一时期(1988—1998年),家庭作坊初创,数量较少。少数富有企业家精神的村民开始从乐器厂那里获得技术,并回村创立家庭作坊,模仿生产。虽然仅有2个家庭作坊(其中1个目前已迁出),但却为潜在想要创建家庭作坊的农户树立了榜样;②第二时期(1999—2002年),家庭作坊数量急剧变化,经营方式发生较大变动。这一时期,民族乐器的生产“惯例”在徐场村迅速传播,市场竞争使得只有那些拥有技术并善于经营的家庭作坊被保留,其他的家庭作坊或中断经营或转变生产。

|

图 3 家庭作坊的创立时间和空间分布图 Fig.3 The Time and Space of Instrument Shop Owners to Create Workshops |

此外,家庭作坊获取生产技术的廊道从单一的业缘,逐渐多样化,基于血缘(36.37%)和业缘(45.46%)搭建起了技术传播与获取的新廊道;③第三时期(2003—2008年),家庭作坊数量增加不多,之前中断经营的家庭作坊开始重新恢复生产。市场竞争使家庭作坊主们更加注重技术基础的积累,而不单单是产品数量的增加。在此期间,家庭作坊开始扩大生产规模,雇佣周边村民,形成了一定的民族乐器生产氛围;④第四时期(2009—2016年),家庭作坊开始大幅增加,逐渐形成“小集聚,大分散”的生产格局,产业集群的初步形成带动了周边村庄的发展。市场繁荣、政府扶持、媒体宣传和浓厚的生产氛围,使家庭作坊数量在此期间猛增,产业集群在当地已经形成;⑤从演化经济地理学角度来看,不应把有利于集群产生的潜在优势当作先决条件,更应看作集群产生的初期结果,缺乏资源、区位等优势的地方一样可以产生集群,并不断改善其发展条件[24]。目前,徐场村家庭作坊多是在居住房屋的基础上创建的,没有明显的交通和区位优势,但家庭作坊向村庄外围搬迁的趋势明显。2016年新厂房(10座)的选址全部集中在徐场村外围,制造业用地和交通因素使得家庭作坊正由村庄内部向村庄外围转移,生产条件逐渐得到改善。

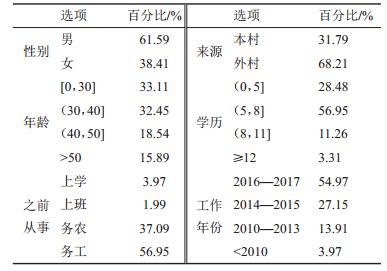

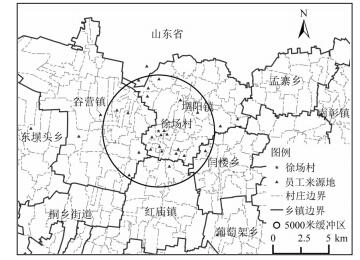

2.2.2 务工人员传统手工业对生产者有一定的技术要求,但不能否认其仍属于劳动密集型产业。在传统手工业的发展中后期,务工人员取代家庭人员成为乐器生产最主要的劳动力,为产业发展壮大起到了重要作用。目前,来徐场村务工人员以男士居多,学历整体高于店主,年龄偏年轻化,务农、务工者居多,来此务工者集中在2015年以后。此外,员工与本村村民有亲属关系的30人,占总样本的19.87%;在之前从事务工者所从事行业与乐器行业相关的有27人,占比17.88%。可以看出,产业发展中后期,技术扩散以村外扩散为主,血缘、亲缘关系逐渐减少(表 3)。

| 表 3 徐场村务工人员基本信息表 Tab.3 Workers Basic Information Table in Xuchang Village |

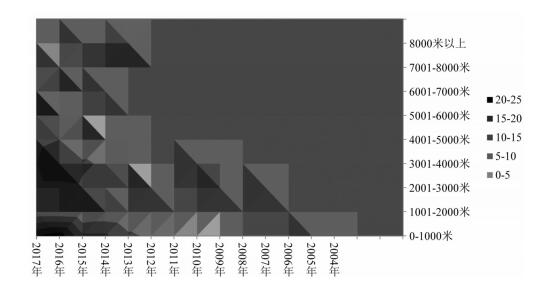

通过整理员工问卷信息,绘制了员工来源的空间分布图(图 4)。以徐场村为中心绘制为5千米的缓冲区,缓冲区内覆盖23个村庄、136人,村庄个数和员工人数占比分别为76.67%和90.07%。由此看出,①务工人员主要集中在5千米范围内,在空间上呈现连续性和集中性;②行政区划并未能隔绝空间上的技术扩散,受地理临近效应影响,邻省的周边村庄也是务工者的来源地。为更好了解员工务工时间、务工距离和务工人数的关系,绘制三维曲面图(图 5)。归纳分析如下:①总体来看,时间越近、距离越短、务工人数越多。务工时间集中在4年内,务工距离集中在5千米范围内;②从时间上看,2013年是务工时间较为明显的分界线,主要与制造乐器学习周期有关。一般学习制造乐器需3—4年,技术学成后回村创业者居多,致使务工时间在2013年前后存在明显差异;③从距离上看,1—3千米的务工距离内务工人数较少,有明显的“灯下黑”现象。回顾以往研究,村域经济的发展状况与劳动力流向关系能够对此给予较好的解释。张磊认为村庄的二三产业发展状况与劳动力流向呈负相关,产业发展较好的村庄,人口流失越少[25]。周边村庄与徐场村形成了良好的产业互动,产业发展较好没有造成人员外流,形成了近低值区。

|

图 4 务工人员空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Employees |

|

图 5 务工人员来源时间和空间距离分布 Fig.5 The Time and Spatial Distance Distribution of Employees |

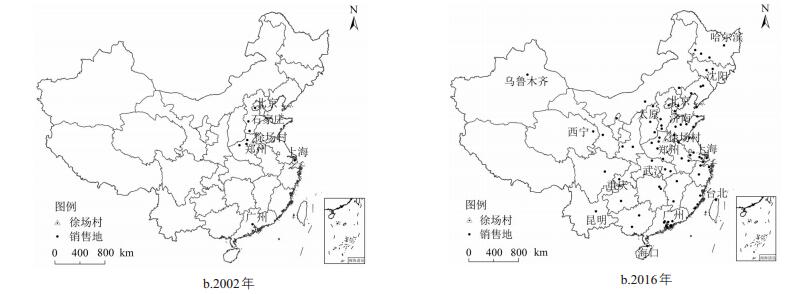

市场影响着传统手工业产品的生产与销售,某种程度上决定了产业的发展方向。为了能够清晰看出不同时期乐器产品销售市场,调研中请乐器店主选取了2002年与2016年的产品主要销售地(2002年未创建家庭作坊的仅登记2016年主要销售地),并绘制两个时期主要销售地点分布图(图 6)。2002年前,徐场村乐器销售主要依靠自己外出销售,销售途径单一。早期销售地点大致分布可以分布于三大地域:①以北京市等为代表的经济发达城市;②以河北境内为代表的拥有乐器传统的次发达城市;③以开封市域为代表的缺乏乐器传统的欠发达城市。销售地与销售量关系:北京市>河北境内>开封市域。产品销售的地域差异主要受经济发展水平和乐器使用氛围等因素影响。北京市经济水平高,对乐器产品需求量大,市场份额占有绝对优势;河北境内拥有浓厚的乐器使用氛围[15],且产品运往北京市需途径该区域,故拥有少量的市场份额;开封市域缺乏民族乐器使用和制造的历史,且经济发展水平偏低,本地市场对民族乐器的认知度不高,导致早期本地区几乎没有市场。

|

图 6 主要销售地点(2002年和2016年) Fig.6 Major Sales Locations (2002, 2016) |

市场规模的扩大发生在产业发展的中期。地方政府适时介入、宣传和支持,使徐场村的基础设施得到规划并逐步完善。2006年,在兰考县政府支持下,当地企业自发成立民族乐器协会,徐场村乐器店主也纷纷加入,规范了民族乐器行业的内部竞争。协会还组织乐器店主外出学习交流,注重产品创新和销售方式的转变。地方干部帮助村民进行销售宣传、提供无息贷款等帮扶措施,使徐场村乃至堌阳镇乐器产业得到了良好的发展。2008年的北京奥运会开幕式上对中国传统文化的宣传,尤其是古琴的演奏使民族乐器引起了全国乃至世界的兴趣,民族乐器需求持续增加,徐场村民族乐器产业进入了繁荣期[26]。2013年徐场村乐器店主响应政府和协会号召,纷纷创立自己的商标和产品品牌,并在工商部门进行注册,“神韵”“中豫”“真秦”等成为民族乐器业内的知名品牌。新时期,销售渠道日益多元化,基于微信的代理模式、淘宝店铺等网络销售已十分普遍。目前,徐场村销售市场稳定,销售渠道多元化,逐渐形成了网销(69.70%)、代理(51.52%)、会展订单(21.21%)、入村求购(9.09%)四位一体的营销模式。

3 传统手工业的影响因素与机理分析 3.1 影响因素与模型构建本文将传统手工业专业村的形成影响因素分为个体、村内和村外三个层次。个体因素主要指农户本身,其中能人是核心因素;村内因素包含:地理区位、资源禀赋、经济基础、社会资本和经验习惯等;村外因素包含:政府扶持、技术惯例、市场竞争、偶然因素、经济环境等。

(1)个体因素:能人。能人又称为具有企业家精神的人,往往指在专业村形成和发展中起带头、示范作用的农户[3]。他们敢于试错并不断尝试,一旦成功就会打破地方发展的路径依赖,减少市场进入的风险,激发其他农户模仿学习,促进专业村的形成[27]。徐场村乐器产业发展也得益于邻村能人引进乐器制造技术,为区域发展开辟了新路径。

(2)村内因素:①地理区位。特殊的地理位置,如临近资源、市场、或交通节点,有利于传统产业集群的产生[28]。徐场村为何能在堌阳镇众多村庄中成为唯一的民族乐器专业村,其独特的地理区位是一个重要原因;②资源禀赋。在欠发达的农区,许多专业村都是以地方特色资源为基础,逐渐发展起来的[29]。徐场村隶属堌阳镇,全国90%的泡桐音板在此生产,泡桐资源的合理利用促进了传统手工业的应运而生[30];③经济基础。产业发展早期,经济基础对产业规模扩大和经营方式抉择产生了较大影响。从事乐器制造的市场准入门槛较高,拥有一定的经济基础是创建家庭作坊的前提。为了能够从事乐器制造,早期作坊主也不得不采取家族联合的经营方式;④社会资本。社会资本被认为是有各种社会关系组成的网络,每个人都有自己的社会圈和联系网。同地理临近一样,社会临近也是一种重要的驱动力[31]。堌阳镇引进乐器制造技术也是通过创业能人的社会资本实现的;⑤经验习惯。有效的知识转移要求各行为主体吸收能力和认知临近[32]。徐场村有加工木材的传统,民族乐器制造也离不开木材加工的基本知识。经验习惯使得徐场村在乐器制造技术引进的初期就能够把握到先机并不断强化这一优势,锁定发展路径。

(3)村外因素:①技术惯例。技术是企业的无形资产,在生产中往往以惯例的形式出现。惯例的隐蔽性和积累性使其不易发生改变,并且难以被其他企业所模仿[33]。乐器产业发展过程就是惯例在企业间传递、模仿和创新的过程;②偶然因素。演化经济学将创新作为核心,强调经济变迁中偶然因素的影响。偶然因素和收益递增的结合为区域发展开辟了新路径,促进集聚的产生;③市场竞争。市场竞争作为一种选择机制,决定了哪些(新的和旧的)惯例幸存和昌盛,哪些惯例衰退和消失。家庭作坊出现了消失、中断和转变生产方式,都是市场对技术惯例的选择;④政府扶持。受文化背景和政治制度影响,我国政府与西方政府在经济发展中所起作用有所不同,地方政府十分重视经济发展[34]。地方政府适时介入,规范引导,积极宣传,并给予了大力支持,对徐场村传统手工业的发展起到了助推作用;⑤经济环境。文中主要指人们日常生产生活的背景。上世纪80、90年代,农户的经济活动主要建立在信任的基础上,“赊销”现象非常普遍。赊销容易导致资金和产品都无法收回,生产经营者破产。现如今代理销售取代了赊销,降低了农户生产经营的风险,经济环境变迁有利于产业集群规模的扩大。

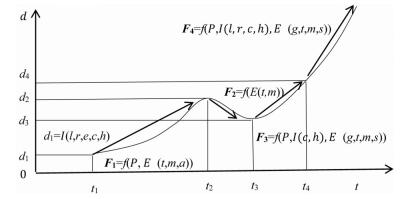

据上述对徐场村传统手工业发展历程的刻画以及对其影响因素的解读,构建了传统手工业形成、发展受力模型:

其中,F表示徐场村发展所受到的影响力。P表示能人因素;I表示村内各影响因素的函数:地理区位(l)、资源禀赋(r)、经济基础(e)、社会资本(c)、经验习惯(h)共同构成了村庄发展的基础,是专业村发展的最初形式;E表示村外各影响因素的函数:政府扶持(g)、技术惯例(t)、市场竞争(m)、偶然因素(a)、经济环境(s)共同影响专业村的发展。根据表 1中对徐场村传统手工业发展历程的刻画,结合问卷中设计发展历程问题的回答,勾勒出不同时期(t)、发展状况(D)和所受影响力(F)的关系,即传统手工业专业村的形成、发展受力模型图(图 7)。模型中不同时期(t)的划分与表 1中产业发展阶段的划分具有一致性,如t1代表了初创诞生期的起始。

|

图 7 传统手工业专业村形成、发展受力模型图 Fig.7 The Formation and Development Model of the Traditional Handicraft Specialized Village |

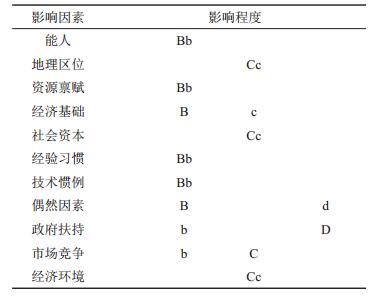

从图 7可以获知,徐场村传统手工业的形成和发展所受影响因素较多,且影响因素在不同时期的作用强度有所变化。为更好显示出各影响的变化情况,结合上文对影响因素的梳理分析和其在模型中的变化过程,将影响因素简单分级,绘制出传统手工业形成和发展影响因素程度表(表 4)。影响程度分为5级:A或a表示影响极大;B或b表示影响较大;C或c表示有一定影响;D或d表示影响较小;E或e表示无影响。通过大小写区分早期和现在所受影响因素,大写表示早期,小写表示现在。如政府一栏填写了D和b,D表示早期政府影响较小,b表示目前政府影响较大。

| 表 4 徐场村传统手工业的形成和发展影响因素及程度 Tab.4 Influence Factors and Degree of the Formation and Development of Traditional Handicraft Industry in Xuchang Village |

由表 4可知,传统手工业专业村在不同时期所受影响因素有所变化。其中经济基础和偶然因素的影响逐渐减弱,政府和市场的影响不断加强,而能人、地理区位、资源禀赋、社会资本、生产习惯和技术对传统手工业专业村的形成和发展影响较为稳定。因此,传统手工业专业村的形成是个体农户、村庄内、外部因素共同作用影响的结果,且在不同时期,某些因素影响程度有所变化。

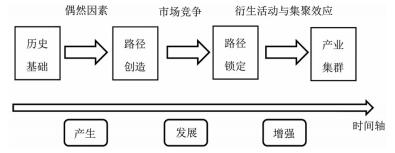

3.3 演化机理通过前文对徐场村乐器产业形成与发展的刻画,可看出传统手工业的形成与发展是极具阶段性的,经历了复杂的演化历程。简言之,徐场村民族乐器产业是在一定历史基础上发展而来的,偶然因素为区域发展开辟了新路径,市场竞争将新路径锁定,衍生活动与集聚效应的结合促进了民族乐器产业的发展壮大,进而形成产业集群(图 8)。

|

图 8 传统手工业的演化阶段模型 Fig.8 Evolutionary Stage Model of Traditional Handicraft Industry |

(1)新路径的开辟

演化经济地理学强调历史是演化的基础,不应将经济景观设定于事先设定的、独一无二的状态或结构[35],特定的历史发展基础是偶然因素催生新路径产生的前提。徐场村临近乐器厂商的初创地(地理区位)、身处丰富的泡桐资源区(自然资源)、自身经济发展水平有限(经济基础)、曾有木材加工的传统(经验习惯)等是其发展传统手工业的历史基础。特定的历史基础与偶然因素的结合,为区域发展开辟了新路径。代士永(能人)无意间得知本地丰富的泡桐树适合制造乐器,通过朋友介绍结识了张连根等乐器大师,创建了开封中原民族乐器有限公司(原堌阳乐器厂)。乐器制造与以往简单的木材加工相比获利更高,徐场村人也开始学习乐器制造技术,为传统手工业的形成奠定了基础。

(2)路径依赖与变异

路径依赖是指经济、社会和技术系统一旦进入某一路径(无论是“好”还是“坏”),由于惯性的力量而不断自我强化,使得该系统锁定于这一特定路径[36]。从传统手工业的发展历程来看,徐场村并没有因乐器厂的出现而立即放弃以往简单的木材加工,而是经历了一个发展道路抉择的过程。乐器制造技术在产业发展初期被不断复制传播,有利于传统手工业的形成。但生产惯例在各行为主体间的复制、扩展和再复制的过程经常被无效运行,这解释了变异的存在和持续[37]。加之,市场竞争作为一种选择机制,决定了哪些企业被淘汰或保留。2003年以前,近一半(41.67%)的家庭作坊被迫中断或转变生产,更适合的家庭作坊被保留下来。收益递增促进了生产惯例的扩散,当生产惯例扩散达到某种势能或规模,路径就会进入锁定状态。家庭作坊主们认为效益好收入高(57.58%)、拥有乐器制造技术(54.55%)、良好的生产制造氛围(12.12%)、政府的宣传鼓励(9.09%)是他们创建家庭作坊的主要动力。可见,正是经济效益和制造技术扩散才促进了徐场村家庭作坊的不断增加。而家庭作坊的逐渐增多,使乐器制造成为了徐场村一条独特的发展路径,村庄内也产生了乐器制造的文化氛围,乐器制造逐渐取代以往的木材加工形成了新的路径依赖。

(3)衍生活动与集聚效应的互补增强作用

一旦空间集聚出现,集聚效应就会变得明显。地方知识溢出可能变得越来越可获得,于是造成产业在空间上的进一步集聚。正因如此,衍生活动和集聚经济为产业的集聚提供了另一种解释,因为一个区域中的衍生活动可能强化集聚力量,这反过来有可能提高衍生企业的创办率和幸存率[38]。徐场村在产业发展的中后期,产业集聚效应明显,知识溢出使技术获取变得非常容易实现。2008年前后,受当地政府对民族乐器产业扶持、北京奥运会对中国传统文化的弘扬、地方和中央媒体多次报道等影响,促进民族乐器市场行情持续走高,产品供不应求。新创建的家庭作坊不断增多促进了乐器产业集聚的产生,而乐器产业集聚又反过来提高了新生的家庭作坊的存活度,二者相互补充不断增强。

认知临近确保了部门间有效交流和互动学习的发生,但认知过于临近以及频繁的重复性行为会降低生产者的创新潜力。为避免发展路径的锁定,徐场村村民通过村内技术交流(27.27%)、外出展销学习(30.30%)、与购买者交流(57.58%)、请专家指导(15.15%)以及主动外出到北京、扬州等地学习(9.09%)等措施提升了乐器制造技术。从徐场村乐器产业集群研究可以看出,其周边村庄随着徐场村的发展也发生了改变,徐场乐器产业的发展带动了周边村庄的发展,周边村庄提供的配套服务也促进了徐场村乐器产业的集群。衍生活动与集聚效应的互补增强作用,促进了徐场的产业集群和周边区域的协同演化。

4 结论与讨论通过对河南省兰考县徐场村家庭作坊33家乐器成品制造专业户和151位来此务工人员调查,分析其发展历程及影响因素,可得出如下结论:

(1)传统手工业的形成与发展是沿着初创、波动、恢复和发展等四个阶段展开,中后期的产业规模扩大较为显著。徐场村传统手工业的发展符合生命周期理论,产业发展呈现出一条近似S型的曲线。产业发展初期,生产制造具有尝试性,数量规模小;由于生产经验不足,产业发展经历过波动;随着制造技术的日益成熟,产业逐渐得到恢复;在政府扶持、媒体宣传和自身的产业氛围等影响下,产业进入繁荣期,规模持续扩大。

(2)文章从产业发展的三个重要方面入手,发现家庭作坊呈现“小集聚,大分散”的分布格局,务工人员的来源分布较为集中但存在“灯下黑”现象,市场体系逐渐健全,进一步丰富了传统手工业型专业村的微观研究。家庭作坊多是在居住房屋的基础上创建,并没有明显的交通和区位优势,在空间上呈现“小集聚,大分散”的格局,向村庄外围移动趋势明显。务工人员集中分布在徐场村周边,主要集中在5千米内的村庄,时空分布上连续较强,但存在“灯下黑”现象。周边村庄的自主发展能力和徐场村对周边地区的涓滴作用是造成地区间劳动力流失差异较大的主要原因。传统手工业产品的特性,销售市场易受经济水平和传统文化影响,生产地与消费地不一致。销售渠道由自销转变为网销、代理、入村求购、会展订单四位一体的营销体系。

(3)传统手工业主要受到个体、村庄内部和外部三个层面因素的影响,且在产业发展的不同时期主要影响因素并不相同。李小建等认为影响专业村形成的因素是多样的[4],本文对传统手工业专业村的研究印证了这一观点,并发现一些影响因素在不同时期影响程度会有所改变。产业发展初期,特殊的自然资源、偶然因素对个别农户冒险精神的激发和外来技术的引入等共同作用促进了区域发展新路径的生成。产业发展中后期,当地政府的扶持、农户注重产品创新、国家对传统文化的重视以及媒体的持续关注是其发展壮大的重要因素。

(4)传统分析方法以决定性的视角认为新产业的产生有着不同的区位需求,而演化视角强调偶然事件和收益递增的结合,并认为新的增长产业出现在何处并改变其经济景观是不可预测的[24]。文章通过对传统手工业的研究,认为偶然事件与收益递增的结合往往改变了区域的经济景观并重新锁定了新的发展路径,而衍生活动与集聚效应的互补增强则进一步促进了传统手工业集群的形成。徐场村已有木材加工传统、丰富的泡桐资源等是产业发展的历史背景,邻村能人通过偶然因素,引进制造技术,开辟了新的发展路径。市场竞争和收益递增改变了区域发展面貌,新路径逐渐被取代旧路径。衍生活动与集聚效应的互补增强促进了产业进一步发展融合。

传统手工业作为广大农区的特殊发展类型,带动着地区经济的发展。目前,我国广大农区仍然面临着如何发展与升级传统手工业的问题。结合对徐场村民族乐器产业的研究,尝试归纳出几点可行性的建议:①结合地方优势,依托本地自然资源和生产传统等特点,发展适宜的特色产业。传统手工业的形成是在一定的发展基础上形成的,其形成或依靠独特的自然资源,或得益于以往的生产传统,只有结合本地特色才更有利于发展出适宜的传统手工业;②注重能人的培养与扶持,开辟新的发展路径。能人是传统手工业形成和发展的关键因素,他们通过引进新技术,打破了区域发展的定式,促进了新路径依赖的产生,对区域的产业发展起到了革新作用;③一方面,适时介入,规范引导,重点扶植一批龙头企业。产业发展的初期往往会存在秩序混乱、恶性竞争等诸多问题。地方政府需适时介入,规范引导,积极宣传推广,为产业发展指引方向。同时,通过对龙头企业要给予一定的政策优惠与扶持,有利于相关企业的衍生,促进产业集群的形成;另一方面,促进产业主体与高校、研究所等进行技术交流,避免产业发展中路径依赖的“副作用”。政府作为地方的管理与服务主体,要积极主动为高校、研究所以及企业搭建知识技术沟通的渠道,避免产业发展因过分路径依赖而产生创新能力不足、经营方式落后等“副作用”,鼓励交流和激励创新才能不断提升传统手工业的核心竞争力。

注释:

① 该调研由乔家君教授指导,河南大学2016级经济地理学专业硕士生朱乾坤、2013级自然地理与资源环境专业本科生曹培培参加,于2017年3月3日—5日、3月10日—12日期间进行。感谢徐场村村主任徐勇顺和全体村民们在此次调研中给予的帮助和配合。

| [1] |

郑风田, 程郁. 创业家与我国农村产业集群的形成与演进机理——基于云南斗南花卉个案的实证分析[J]. 中国软科学, 2006(1): 100-107. [Zheng Fengtian, Cheng Yu. The roles of entrepreneurs in the formation and evolution of China rural industrial clusters:Evidence from Dounan flower industrial clusters of Yunnan[J]. China Soft Science, 2006(1): 100-107. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2006.01.015] |

| [2] |

龙花楼, 刘彦随, 张小林, 等. 农业地理与乡村发展研究新近进展[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1145-1158. [Long Hualou, Liu Yansui, Zhang Xiaolin, et al. Recent progress in agricultural geography and rural development research[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1145-1158.] |

| [3] |

李小建, 罗庆, 杨慧敏. 专业村类型形成及影响因素研究[J]. 经济地理, 2013, 33(7): 1-8. [Li Xiaojian, Luo Qing, Yang Huimin. The type formation of specialized villages[J]. Economic Geography, 2013, 33(7): 1-8.] |

| [4] |

李小建, 罗庆, 樊新生. 农区专业村的形成与演化机理研究[J]. 中国软科学, 2009(2): 71-80. [Li Xiaojian, Luo Qing, Fan Xinsheng. A study on the formation and evolution of specialized rural villages[J]. China Soft Science, 2009(2): 71-80. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2009.02.009] |

| [5] |

孙洪志, 张建中. 专业户、专业村促进了农村经济大发展[J]. 农业经济问题, 1982(4): 65. [Sun Hongzhi, Zhang Jianzhong. Specialized house hold and specialized village promote the development of rural economy[J]. Issues in Agricultural Economy, 1982(4): 65.] |

| [6] |

邵留长, 乔家君, 乔谷阳. 中国专业村镇空间格局及其影响因素[J]. 经济地理, 2016, 36(3): 131-138. [Shao Liuchang, Qiao Jiajun, Qiao Guyang. The spatial pattern and influence factors of specialized villages and towns in China[J]. Economic Geography, 2016, 36(3): 131-138.] |

| [7] |

乔家君, 李亚静. 专业村集聚的形成机理——以河南省专业村为例[J]. 河南大学学报(自然版), 2014, 44(3): 312-316. [Qiao Jiajun, Li Yajing. Formation mechanism of specialized villages' agglomeration in the typical rural China:The case of Henan province[J]. Journal of Henan University(Natural Science), 2014, 44(3): 312-316.] |

| [8] |

乔家君, 杨家伟. 中国专业村研究的新近进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 76-80. [Qiao Jiajun, Yang Jiawei. Recent progress in the specialized village study of China[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 76-80.] |

| [9] |

白丹丹, 乔家君. 服务型专业村的形成及其影响因素研究——以河南省王公庄为例[J]. 经济地理, 2015, 35(3): 145-153. [Bai Dandan, Qiao Jiajun. Formation and influencing factors of service-oriented specialized villages:A case of Wanggong village, Henan province[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 145-153.] |

| [10] |

史永隽. 源企业成长障碍、社会网络结构特征与孵化型集群衍生——以浙江洛舍钢琴产业集群为案例[J]. 学术研究, 2012(3): 67-74. [Shi Yongjuan. Growth obstacles of source enterprises, structural characteristics of social networks and the derivation of incubatory clusters:A case study of piano industry cluster in Luoshe town, Zhejiang province[J]. Academic Research, 2012(3): 67-74. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2012.03.013] |

| [11] |

夏鹏, 孙辉. 小提琴产业集聚问题研究与对策——以泰兴小提琴产业为例[J]. 企业科技与发展, 2007(16): 21-22. [Xia Peng, Sun Hui. Research and countermeasures on the problem of the violin industry agglomeration:A case of the Taixing violin industry[J]. SciTech & Development of Enterprise, 2007(16): 21-22. DOI:10.3969/j.issn.1674-0688.2007.16.008] |

| [12] |

肖惠天.国际产业转移背景下的我国乐器产业升级研究[D].金华: 浙江师范大学, 2012. [Xiao Huitian. Research on Industrial Upgrading Of China's Instrument Industry on the Background of International Industrial Transference: A Case Study of Piano Industry[D]. Jinhua: Zhejiang Normal University, 2012.]

|

| [13] |

朱华友, 刘金俭. 基于全球转移的乐器制造业价值链空间分布——以钢琴制造业为例[J]. 世界地理研究, 2012, 21(1): 93-99. [Zhu Huayou, Liu Jinjian. Stduy on the global transfer path of musical manufacturing industry and its spatial distribution of value activities[J]. World Regional Studies, 2012, 21(1): 93-99.] |

| [14] |

姜海宁, 许树辉, 谭石柳. 中国民族乐器制造企业的空间格局[J]. 热带地理, 2014, 34(5): 599-605. [Jiang Haining, Xu Shuhui, Tan Shiliu. Spatial pattern of national musical instrument manufacturing enterprises in China[J]. Tropical Geography, 2014, 34(5): 599-605.] |

| [15] |

武志强, 朱华友. 中国民族乐器制造业空间格局的演变研究[J]. 经济问题探索, 2012(10): 38-42. [Wu Zhiqiang, Zhu Huayou. Study on the evolution of the spatial pattern of Chinese national musical instruments manufacturing industry[J]. Inquiry into Economic Issues, 2012(10): 38-42. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2012.10.007] |

| [16] |

史永隽. 集群企业成长与企业家精神——以浙江乐韵钢琴有限公司为案例[J]. 南京航空航天大学学报(社会科学版), 2011, 13(2): 20-27. [Shi Yongjuan. Enterprises' growth in clusters and entrepreneurship:Case study of Zhejiang Yueyun piano co. ltd[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences), 2011, 13(2): 20-27. DOI:10.3969/j.issn.1671-2129.2011.02.006] |

| [17] |

王敬甯, 马铭波, 王缉慈. 台中市后里区乐器产业升级的案例及启示[J]. 地域研究与开发, 2011, 30(6): 37-41. [Wang Jingmi, Ma Mingbo, Wang Jici. Inspiration by the upgrading of instruments industry in Houli, Taiwan[J]. Areal Research and Development, 2011, 30(6): 37-41. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2011.06.008] |

| [18] |

朱华友. 乡镇乐器专业化产业区的变迁与升级研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2012: 212-215. [Zhu Huayou. Change and Upgrading of Township Musical Instrument Manufacturing Industrial District in China[M]. Beijing: Economic Science Press, 2012: 212-215.]

|

| [19] |

王武生. 兰考县志[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 1999: 1-3. [Wang Wusheng. Lankao County Annals[M]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publishing House, 1999: 1-3.]

|

| [20] |

代胜民. 从兰考桐木看中州乐器文化传承[J]. 乐器, 2011(2): 102-105. [Dai Shengmin. Delving into inheritance of Zhongzhou musical instrument culture from platanus in Lankao county[J]. Musical Instrument Magazine, 2011(2): 102-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-5995-B.2011.02.034] |

| [21] |

陈勇毅. 和谐发展共拓市场——河南兰考印象[J]. 乐器, 2006(12): 102-103. [Chen Yongyi. Develop harmoniously and expand market:Impression of Lankao in Henan province[J]. Musical Instrument Magazine, 2006(12): 102-103. DOI:10.3969/j.issn.1002-5995-B.2006.12.040] |

| [22] |

陈勇毅, 黄伟. 用泡桐传承中华琴韵——访河南兰考成源乐器音板有限公司总经理汤二法[J]. 乐器, 2008(4): 101-103. [Chen Yongyi, Huang Wei. Inheritance of Chinese romantic charm with Paulownia:Interview with Tang Erfa[J]. Musical Instrument Magazine, 2008(4): 101-103. DOI:10.3969/j.issn.1002-5995-B.2008.04.034] |

| [23] |

张子锐. 谈琵琶的改良[J]. 乐器, 1993(3): 14-16. [Zhang Zirui. Discuss improvement of lute[J]. Musical Instrument Magazine, 1993(3): 14-16.] |

| [24] |

Boschma R A, Lambooy J G. Evolutionary economics and economic geography[J]. Journal of Evolutionary Economics, 1999, 9(4): 411-429. DOI:10.1007/s001910050089 |

| [25] |

张磊, 罗光强. 村域经济视域下村庄劳动力流动研究——基于139个行政村的实证分析[J]. 四川理工学院学报(社会科学版), 2016, 31(5): 30-39. [Zhang Lei, Luo Guangqiang. The mobility of village labors under the horizon of village economy:Based on empirical analysis of 139 villages in China[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Social Sciences Edition), 2016, 31(5): 30-39.] |

| [26] |

谢经良, 刘强德. 北京2008年奥运会对中国传统文化的影响[J]. 体育文化导刊, 2004(1): 25-26. [Xie Jingliang, Liu Qiangde. The impact of Beijing 2008 Olympic Games on Chinese traditional culture[J]. Sports Culture Guide, 2004(1): 25-26. DOI:10.3969/j.issn.1671-1572.2004.01.010] |

| [27] |

高更和, 石磊. 专业村形成历程及影响因素研究——以豫西南3个专业村为例[J]. 经济地理, 2011, 31(7): 1165-1170. [Gao Genghe, Shi Lei. The formation process of specialized village and its influence factors:A case study for three sample villages in the southwest of Henan province[J]. Economic Geography, 2011, 31(7): 1166-1170.] |

| [28] |

Lambooy J G. Knowledge and urban economic development:An evolutionary perspective[J]. Urban Studies, 2002, 39(5): 1019-1035. |

| [29] |

李小建, 周雄飞, 郑纯辉, 等. 欠发达区地理环境对专业村发展的影响研究[J]. 地理学报, 2012, 67(6): 783-792. [Li Xiaojian, Zhou Xiongfei, Zheng Chunhui, et al. Development of specialized villages in various environments of less developed China[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(6): 783-792.] |

| [30] |

李学鑫, 李俊民, 苗长虹, 等. 中国农区特色文化产业乡镇形成机制研究——以民族乐器之乡堌阳镇为例[J]. 河南大学学报(自然版), 2014, 44(3): 305-311. [Li Xuexin, Li Junmin, Miao Changhong, et al. Study on the formation and development mechanism of the featured cultural industry town in cultivated region of China:The case of Guyang town in Lankao county[J]. Journal of Henan University (Natural Science), 2014, 44(3): 305-311.] |

| [31] |

Agrawal A, Cockburn I, Mchale J. Gone but not forgotten:Knowledge flows, labor mobility, and enduring social relationships[J]. Social Science Electronic Publishing, 2006, 6(5): 571-591. |

| [32] |

Ostas D T. Learning and innovation in organizations and economies[J]. Journal of Economic Issues, 2000, 37(4): 752-754. |

| [33] |

Heiner R A. The origin of predictable behavior[J]. American Economic Review, 1983, 75(3): 579-585. |

| [34] |

李小建. 中国特色经济地理学思考[J]. 经济地理, 2016, 36(5): 1-8. [Li Xiaojian. Development of the economic geography with Chinese characteristics[J]. Economic Geography, 2016, 36(5): 1-8.] |

| [35] |

Martin R, Sunley P. Path dependence and regional economic evolution[J]. Papers in Evolutionary Economic Geography, 2006, 6(6): 395-437. |

| [36] |

尹贻梅, 刘志高, 刘卫东. 路径依赖理论及其地方经济发展隐喻[J]. 地理研究, 2012, 31(5): 782-791. [Yin Yimei, Liu Zhigao, Liu Weidong. Path-dependence and its implication for regional development[J]. Geographical Research, 2012, 31(5): 782-791.] |

| [37] |

Winter S G, Szulanski G. Replication as strategy[J]. Organization Science, 2001, 12(6): 730-743. |

| [38] |

Boschma R A, Frenken K. Evolutionary economics and industry location[J]. International Review for Regional Research, 2003, 23: 183-200. |