2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;

3. 中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室, 北京 100101;

4. 中国科学院农业政策研究中心, 北京 100101

2. Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China;

3. Key Laboratory of Land Surface Pattern and Simulation, CAS, Beijing 100101, China;

4. Center for Chinese Agricultural Policy, CAS, Beijing 100101, China

农村居民点是中国人口的主要居住地,也是能显著反映人地关系的土地利用类型之一。随着社会经济快速发展和城镇化进程的加快,中国农村转型重构加速,农村社会经济发展要素不断重组[1],农村居民点形态和分布格局发生显著变化。在农村居民点时空格局的快速演变过程中,出现了无序扩张、村庄空心化、土地利用效率偏低等现象。农村居民点的区位、规模、分布、结构、形态和功能等的地域分异与格局演化往往能揭示不同阶段、不同地区人地互动的足迹[2],因此,探索农村居民点时空演变规律与影响因素的作用机理,对制定正确的空间发展策略,优化农村居民点空间结构和布局,促进农村可持续发展具有重要的理论价值和现实意义。

近年国内学者从不同视角对农村居民点的空间分布与演变规律方面的研究成果颇丰,如江汉平原农村居民点独特的环形分布结构[3],苏北地区农村聚落规模和形态分布上的空间依赖性[4],北京市平谷区农村居民点在全区尺度上空间结构相协调,乡镇尺度上则较为松散的特征[5],而黄土丘陵区农村居民点“总体分散,局部集中”空间分布特征[6]。在演变规律方面,河南省巩义市农村核心聚落显示出由“沿河平原线状”格局逐渐向“平原—丘陵片状”格局转变的规律[7],贵州典型喀斯特农村聚落“外密中疏”的空间特征在过去长时段内不断强化[8],黄土丘陵区农村聚落趋于地形平坦、交通和水系沿线分布[9],半城市化地区农村聚落经历了传统均质化形态、转型初期异质异构的混杂形态、转型后期功能区块布局形态三个阶段[10]。农村居民点的分布与演变过程大多受自然环境、社会经济、文化等因素的影响,但其主导因素存在显著的地区差异,与此同时其影响过程和驱动机理也备受关注,周国华等将中国农村聚落演变的驱动因子归纳为基础因子、新型因子和突变因子[11],有学者强调可达性对于农村聚落的空间分布和演变具有重要驱动作用[12, 13],自然环境、交通条件、经济发展和农民收入是影响农村聚落变化的主要因素[14];Tian G T等认为高程、年均温、年均降水量等自然因素对不同区域农村聚落的影响存在较大差异[15]。国外对于农村聚落驱动力的研究主要侧重于人文方面[16-18],主要因素包括技术进步、人口非农化、收入水平、产业结构转化、农村功能转变、居民生活方式、土地制度等,如Elvin E, Skinner G等认为近代之前,自然环境对聚落选址和规模起决定作用,但随着社会发展,经济结构改变聚落结构;Robinson认为土地管理制度、家庭风险扩散策略、地区性因素对南非开普敦地区农村聚落格局产生影响[19]。从已有研究可知,农村居民点的规模、形态和空间分布由自然和人文因素交织作用而成,但在短时段内,自然因素只是农村居民点演变的基础条件,而人类活动所起作用相对更大[20]。综上所述,针对某一时期典型区域的农村居民点分布特征及影响因素分析居多,较大空间尺度农村居民点演化研究成果缺乏,形态与结构研究的方法支撑还有待加强。

华北平原是中国重要的农耕区和粮食主产区,人口稠密,是农村居民点的集中分布区域,该区域地势平坦,宏观地形因素对居民点形态和分布的空间差异作用较小,宜于考察社会经济发展对农村居民点的影响。近年来,随着社会经济的快速发展,产业转型升级与新型城镇化模式的实施,农村居民点空间分布与形态演变呈现出显著的阶段性特征,但已有研究多停留于局部地区或者静态空间分布特征的分析,缺乏长时段时空动态格局及其动力机制的研究,因此,有必要分析农村快速转型重构背景下,华北平原农村居民点演变过程与空间结构特征,并深入剖析社会经济影响因子的作用机制,以期为协调华北平原农村人口居住、社会经济发展和粮食生产土地需求,提高土地利用效率提供理论参考。

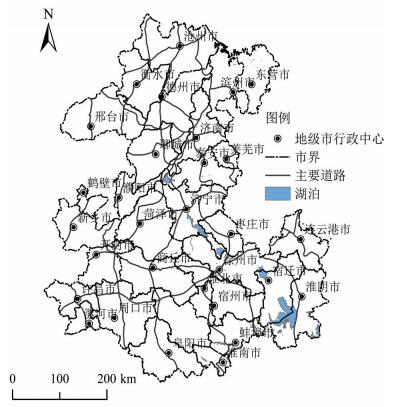

1 研究区概况华北平原位于31.63°—39.78°N,112°—122.54°E,为了保证地级市统计数据的完整性和可获取性,本研究仅选取了河北省、山东省、河南省、江苏省和安徽省的31个地级市为研究区(图 1),总面积约24.39万km2。该区域地势平坦,耕地资源丰富,河网体系发达,气候条件适宜,是全国重要的农产品生产区和农业人口集聚区,农村居民点密布,2015年农村居民点面积为30218.915km2,其密度为0.59个/km2。

|

图 1 研究区位置及范围 Fig.1 The Location and Scope of Research Area |

农村居民点矢量数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),以2000年、2005年、2010年和2015年等4期Landsat TM/ETM遥感影像为数据源,通过人机交互解译将土地利用/土地覆盖分为耕地、林地、草地、建设用地、水域和未利用地等6大类,其总分类精度达到94.3%以上,通过提取建设用地中的农村居民点用地斑块而成,将农村居民点用地斑块矢量数据按照其几何中心生成点文件,用于居民点密度的空间分析。社会经济发展数据来源于《中国区域经济统计年鉴》、《中国县(市)社会经济统计年鉴》以及各省的统计年鉴。

2.2 研究方法 2.2.1 位序—规模模型本文采用位序—规模模型定量测度农村居民点体系的面积分布结构[21],目前使用最为广泛的位序—规模模型为二参数形式,具体表达如下:

|

(1) |

通常对上式进行自然对数变换得到:

|

(2) |

其中,A为农村居民点面积,R为农村居民点位序,K为理论上的最大农村居民点面积,q为大于0的常数,也称为Zipf指数,q =1时,首位农村居民点与规模最小农村居民点面积比等于整个体系中的农村居民点数目;q >1时,中等面积规模农村居民点发育较好,农村居民点体系面积分布较均匀;q < 1时,首位农村居民点首位度高,垄断性强,农村居民点体系中面积具有较大差异。当q变大则表明农村居民点面积规模体系趋于集中化。

对位序—规模模型的普通最小二乘回归(ordinary least squares,OLS)估计可采用截距固定和截距不固定两种形式[22],截距固定模型是将实际的首位农村居民点面积作为K,而截距不固定模型则是从农村居民点总体出发,运用位序—规模模型求得理论上的首位农村居民点面积。

2.2.2 景观指数方法农村居民点景观是一个涉及社会、经济、资源、生态诸要素的复杂系统,既涉及其本身在空间上的布局,也包含了在时间上的演变规律及其所对应的生态内涵与社会背景[23]。借助景观指数描述农村居民点用地规模、形态及其分布等空间异质性和空间格局,是当前农村居民点空间结构研究的主要手段和方法。考虑到各景观指数的实际内涵,参考相关文献[24],共选取5个类型水平指数:斑块密度指数(patch density,PD)、斑块平均面积指数(mean patch size,MPS)、斑块面积标准差(patch size standard deviation,PSSD)、平均最邻近距离(mean nearest neighbor distance,MNN)、面积加权平均斑块分维数(area weighted mean patch fractal dimension,AWMPFD),各指数的计算过程在patch analyst中完成。

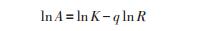

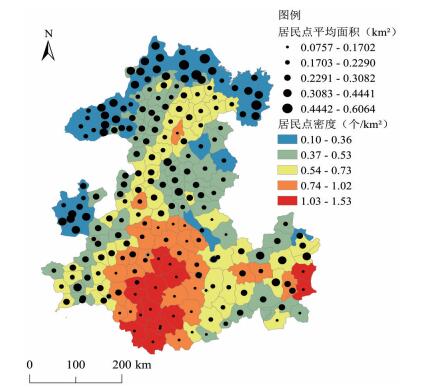

3 农村居民点时空演变特征分析 3.1 农村居民点密度与规模变化研究区农村居民点密度和面积规模分布在南北方向呈现显著的空间分异和集聚(图 2),各年份的分布格局也较为相似。2015年,农村居民点平均面积大于0.31km2的县区主要位于北部,小于0.20km2的县区主要位于南部,农村居民点密度呈现出南部稠密、北部稀疏的“大集中”态势,与用地规模分布存在局域负相关的空间分布特征,即农村居民点小规模高密度分布与大规模低密度分布并存。密度高于1.03个/km2的高密度核心区位于河南省与安徽省的交界处,范围包括商丘市、周口市、阜阳市和亳州市等,其次位于江苏省的淮阴市,该区域为华北平原的农业核心地带,农村人口规模较大。密度低于0.36个/km2的县区主要位于研究区北部,呈连片分布状态,包括河北省的沧州市和邢台市、山东省的东营市以及河南省的鹤壁市。2000— 2015年,农村居民点平均面积增加的县区数为113个,占总县区数的53.8%,主要集中于南部,增加的县区在北部呈现离散分布,平均面积减少的县区主要分布于北部;南部农村居民点密度减少,北部农村居民点密度增加(图 3)。

|

图 2 2015年农村居民点密度和平均面积的空间分布 Fig.2 The Distribution of Density and Average Area of Rural Settlements in 2015 |

|

图 3 2000—2015年农村居民点密度和平均面积变化 Fig.3 The Changing of Density and Average Area of Rural Settlements from 2000 to 2015 |

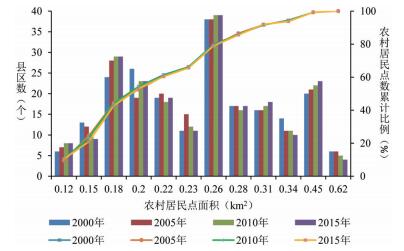

为进一步分析农村居民点用地规模在县域尺度上的分布状况,通过计算各县农村居民点的平均面积,采用自然间断法将农村居民点平均面积分为12个等级,统计出每一级包含的县区数(图 4)。从图中可以看出,县域尺度上的农村居民点平均面积总体呈非正态分布,居民点平均面积为0.23—0.26km2的县区数最多,其次为0.15—0.18 km2的县区数,小于0.12 km2和大于0.62 km2包含的县区数较少,表明农村居民点平均面积偏小的县区数比例最高,极小规模和极大规模平均面积的县区数比例最低。从时间变动看,居民点平均面积小于0.12km2、0.15—0.18 km2、0.28— 0.31km2与0.34—0.45km2等区间的县区数呈现增多的趋势,0.12—0.15km2、0.31—0.34km2与0.45—0.62km2等区间的县区数呈现显著减少的趋势。

|

图 4 农村居民点面积分布与洛伦兹曲线 Fig.4 The Size Distribution of Rural Settlements and Lorenz Curve |

洛伦兹曲线是利用频率累计数绘制成的曲线来刻画其不平等(集中或分散)程度的一种分析手段[25],本文将其应用于分析农村居民点面积的分布。首先统计出每个面积等级所包含的农村居民点个数,以各级农村居民点个数累计百分比为纵坐标,绘制出洛伦兹曲线。该曲线上凸程度越大,代表农村居民点面积越集中于某些区间。从图 4可以看出,42%的农村居民点面积小于0.18km2,60%的农村居民点面积小于0.23km2。洛伦兹曲线的斜率显示,农村居民点的累计数在平均面积小于0.2 km2的区间急剧增加,0.2— 0.23 km2的区间增加幅度降低,0.23—0.45 km2的区间则急剧增加,大于0.45 km2的区间增加幅度又变缓,曲线斜率较大,表明农村居民点个数随着面积增大而增加较快,相应的曲线斜率较小,表明华北平原农村居民点个数随着面积增大而增加缓慢。

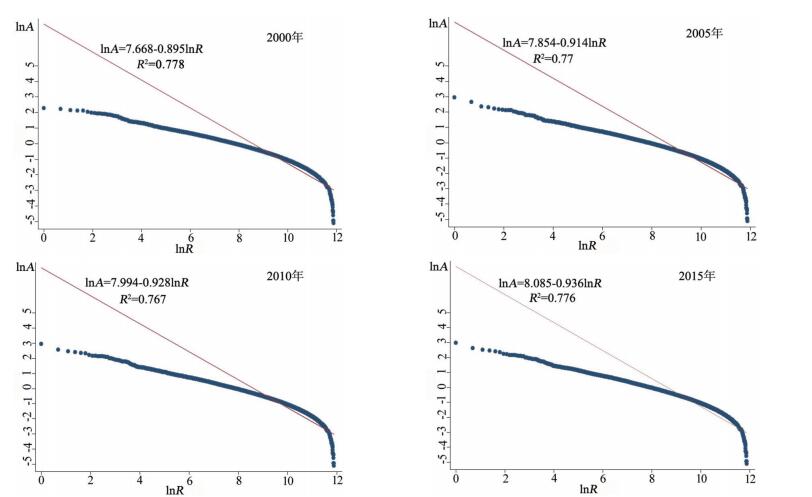

以位序作为自变量、规模作为因变量,分别绘制出2000年、2005年、2010年和2015年农村居民点的位序规模散点图(图 5)。

|

图 5 2000—2015年农村居民点位序—规模曲线 Fig.5 Order-size Curve of Rural Settlements from 2000 to 2015 |

运用位序—规模模型对农村居民点规模等级结构进行分析,发现采用截距不固定模型估计的效果良好,从OLS估计结果看,模型的拟合优度R2均大于0.76。2000年、2005年、2010年和2015年的Zipf指数分别为0.895、0.914、0.928和0.936,整个研究时段内,Zipf指数均小于1,表明研究区农村居民点规模分布较为离散,较低位次的中、小农村居民点较多。从指数时间序列的变动看,Zipf指数呈现上升态势,且逐渐趋近于1,表明农村居民点体系从分散变为相对集中,面积规模仍处于不均匀发展阶段,排序靠前的农村居民点面积增长速度更快。

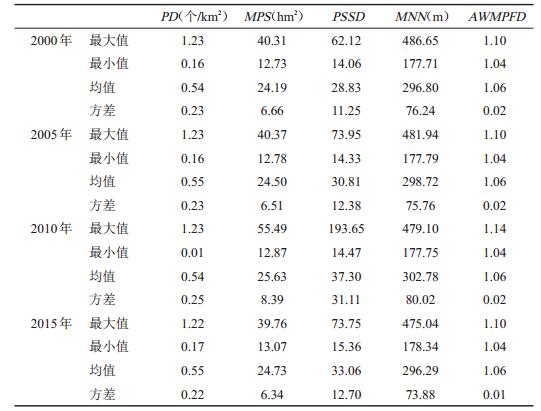

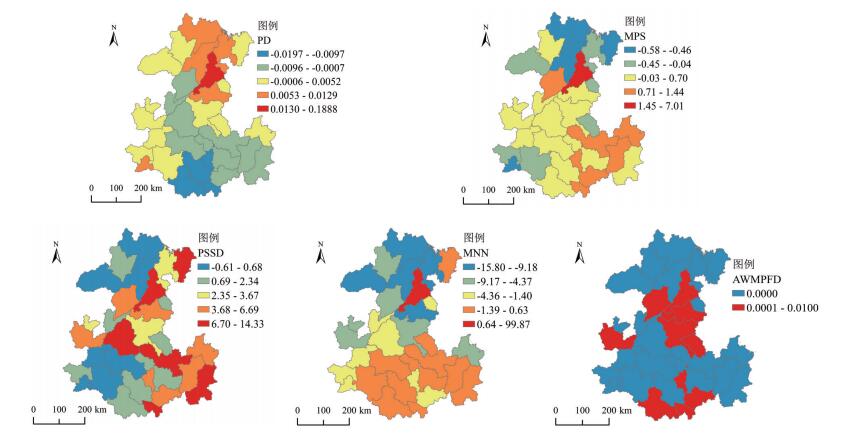

3.2 地级尺度下的农村居民点形态变化以地级市为基本单元,分别计算2000—2015年四期景观指数(图 6、表 1),将2015年与2000年的景观指数对比,以反映农村居民点的空间形态与结构变化。斑块密度指数(PD)的空间变化呈集聚态势,表现为北部农村居民点稀疏区的密度增加,而南部农村居民点稠密区的密度减少;斑块平均面积指数(MPS)减少的区域主要包括沧州市、德州市和东营市,增加的区域主要为济南市,其次包括江苏省和安徽省等部分地级市;斑块标准差指数(PSSD)用来衡量农村居民点间的面积规模差异,差异增大的地级市较为分散,包括东营市、济南市、菏泽市、徐州市、淮安市和淮南市等,减少的区域相对集中,分别位于北部和南部;平均最邻近指数(MNN)增加的区域主要集中于南部,减少的区域主要集中于北部,显示南部地区农村居民点密度的降低,空间分布呈现离散的趋势,而北部地区空间分布呈现集聚的趋势;面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)总体变化不大,增加的区域主要位于中部和南部,表明该区域的农村居民点斑块形状趋于复杂。总体来看,除了斑块标准差指数外,其他景观指数都呈现不同程度的空间集聚特征。

|

图 6 2000—2015年农村居民点景观指数变化 Fig.6 The Landscape Metrics Change of Rural Settlements from 2000 to 2015 |

| 表 1 农村居民点景观指数的统计描述 Tab.1 The Descriptive Statistics of Landscape Metrics of Rural Settlements |

各景观指数的统计性描述如表 1所示,研究时段内,PD均值介于0.536—0.55个/km2,在2005年达到峰值;MPS均值介于24.188—25.63hm2,变化较大,持续增至2010年的25.63hm2,但2015年略微减少;MNN的变化与PD具有一定的相关性,均值在2000—2005年与斑块密度变化一致,表明在该时段内,随着密度的增加,居民点间平均距离增加,但2005—2015年,与密度变化相反;AWMPFD均值接近于1,且各年份变化不显著,表明华北平原农村居民点形态总体较为规整。总体来看,华北平原农村居民点景观指数变化表现出密度增大、形状更加规则、斑块面积差异增大、斑块间邻近距离不断缩短的特征。

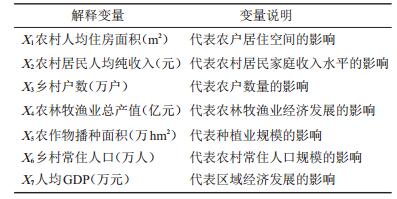

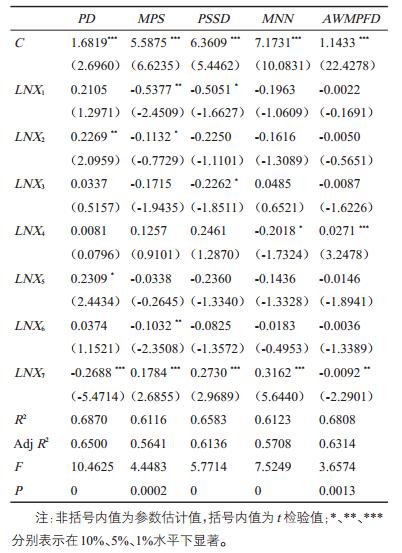

4 农村居民点演变的社会经济动力机制 4.1 农村居民点景观指数演变的影响因素分析农村居民点空间形态和结构演变受内部性和外部性等多重因素的影响,本文以研究区31个地级市为样本,以农村居民点景观指数为因变量,进一步分析社会经济因素的影响。农村居民点景观主要受区域、农村和城镇等因素的影响[26],结合数据的可获得性,从农村社会经济与产业、居住空间、区域经济等方面选取指标为解释变量(表 2),探讨各因素对农村居民点景观指数的作用。由于面板数据具有信息量大、包含更多变化以及变量之间共线性较弱的特点[27],因此构建面板数据回归模型进行动力机制分析。

| 表 2 解释变量的选取 Tab.2 Description of Key Variables |

为了消除异方差影响,对变量和因变量作对数处理,模型估算的结果如表 3所示。模型估算结果显示,各变量对不同农村居民点景观指数的作用方向和显著性存在差异。农村人均住房面积、农村居民人均纯收入、农作物播种面积对斑块密度指数具有显著正向作用,表明随着人均住房面积和农村居民人均纯收入的增加,农村居民点密度呈增加趋势,农作物播种面积体现了农业生产规模,表明在农业生产规模较大的区域,农业人口集聚且地形平坦,对农村居民点数量的增长具有促进作用,而人均GDP呈现显著负向作用,表明区域经济发展水平越高,可能导致农村居民点密度的降低。

| 表 3 农村居民点景观指数变化的影响因素 Tab.3 Impact of Socioeconomic Factors on Landscape Metrics of Rural Settlements |

农村人均住房面积、农村居民人均纯收入、乡村常住人口等因子对斑块平均面积指数的作用为负,人均GDP的作用为正,各因子的作用方向大致与对斑块密度指数的作用相反,其原因可能与该区域农村居民点平均斑块大小与密度分布在空间上呈现相异的特征有关;各因子对斑块标准差指数的影响,其中农村人均住房面积、乡村户数的系数为负,表明农村居民点面积规模扩张的过程,减少了斑块大小之间的差异,人均GDP的作用为正,表明区域经济的发展,对于较大农村居民点斑块的形成具有促进作用,尤其对面积较大的农村居民点向城镇居民点斑块演变更具有促进作用;各因子对平均最邻近指数的影响,农林牧渔业总产值的作用为负,人均GDP的作用为正,农业生产发达地区,农户收入较高,地形较为平坦,为农村居民点斑块扩张和易地搬迁改建提供了有利的内生动力和外部条件,农村居民点密度增加,导致斑块间的距离减小;加权平均斑块分维数值越高,其斑块形状越复杂,农林牧渔业总产值的作用为正,表明当前阶段农村生产水平的发展,并不能有效促进农村居民点形状的有序演变,人均GDP的作用为负,表明区域经济的发展,对其形状演变的干预能力更强,从而使形状趋于简单。

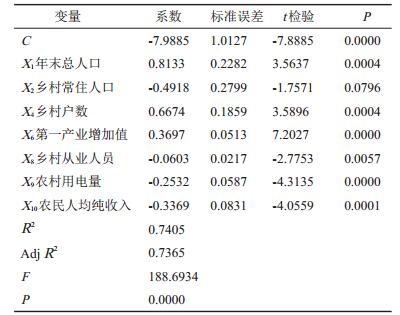

4.2 农村居民点用地演变的影响因素分析农村居民点用地受经济发展水平、产业结构、人口结构等众多因素的影响,本文以农村居民点用地面积为因变量,选取年末总人口(X1)、乡村常住人口(X2)、年末总户数(X3)、乡村户数(X4)、地区生产总值(X5)、第一产业增加值(X6)、农业总产值(X7)、乡村从业人员(X8)、农村用电量(X9)、农民人均纯收入(X10)、城镇化率(X11)等11个因素作为自变量,构建农村居民点用地面积及其影响因素的面板分析模型,进行县域农村居民点用地面积变化的驱动因素分析。经逐步回归分析,剔除不显著的因子,最终确定影响农村居民点用地面积变化的因素有7个,得到回归模型及各变量参数,模型的拟合优度R2= 0.738,调整后的R2值为0.733,逐步回归后的7个自变量可以大约解释农村居民点密度74%的变化,且各变量的系数都通过了显著性检验(表 4)。

| 表 4 农村居民点用地变化的影响因素 Tab.4 The Factors Affect the Rural Settlement Land Use |

从回归分析结果可以看出,年末总人口、乡村户数、第一产业增加值对农村居民点用地面积变化呈正值,表明人口数量和乡村户数的增长产生新的住房需求,住宅建设必然引起农村居民点的空间扩展,第一产业增加值正向作用表明农村农业生产的发展能促进农村经济增长从而推动农村居民点用地面积增加。乡村常住人口、乡村从业人员、农村用电量和农民人均纯收入等变量呈负值,华北平原是中国乡村人口的主要集聚区,近年来,随着城镇化进程的推进,乡村常住人口不断减少,城镇化率的提升通常有利于农村居民点用地的减少,但中国城镇化模式通常表现的是以人口流动为主,农业转移人口在城乡两头占地,城镇建设用地快速增加的同时,农村居民点用地仍然增加,华北平原农村常住人口与农村居民点用地增减并未协同演进,乡村从业人员反映了直接从事农业及相关生产的人口数,在中国农户以从事农业为主向非农兼业转变背景下[28],大量农村人口逐渐转向非农业劳动,因此从事农业劳动人口数越多的地区,经济发展可能较为缓慢,农户收入水平也相对较低,制约了农村居民点用地的增长,农村用电量作为衡量社会经济发展的重要指标,一定程度上反映了农业生产规模和农村居民生活水平,农村用电量对农村居民点用地变化作用为负,且影响是显著的,表明农村经济发达地区,土地生产效率较高,更注重农村居民点集约节约用地,农民人均纯收入的增加对农村居民点用地的增长可能起正负双向作用,农民人均纯收入的增长为农户增加住宅面积提供了条件,但也可能会导致乡村人口向城市流动,从而对农村居民点用地增长起到一定的抑制作用,该结果与相关研究中的结论较一致[29]。

5 结论与讨论本文基于遥感解译数据,对华北平原2000—2015年农村居民点进行了时空动态研究,分别运用位序—规模模型、景观指数进行农村居民点密度、面积规模、形态演变特征的分析,构建面板数据回归模型探讨了农村居民点景观格局与用地演变的社会经济因素驱动机制,得出以下结论:

(1)华北平原农村居民点呈现显著的南北方向集聚与分异特征,农村居民点密度南部大于北部地区,平均面积北部大于南部地区的显著区域特征。农村居民点规模体系呈离散状态,居中间位序的居民点较多,Zipf指数的上升趋势显示排序靠前的农村居民点面积规模增长更为迅速,表明华北平原农村居民点面积规模发展处于不均匀状态,洛伦兹曲线分析显示60%的农村居民点面积小于0.23km2。

(2)景观指数反映了农村居民点空间结构变化的内在联系,其演变过程具有趋同性,但在空间分布上也存有差异。通过市级尺度农村居民点景观指数测度,发现密度增加区域位于北部,平均斑块面积增大区域主要位于东南部,平均距离指数增大的区域大部分集中于南部,农村居民点斑块形态总体较为规整,研究时段内中部和南部趋于复杂,斑块大小差异性减小的区域比较集中,而增大的区域则比较分散。从各因素对景观指数的影响看,不同因素对景观指数的作用差异明显,人均GDP对各指数的作用皆具有显著性,表明区域经济对农村居民点空间结构与形态演变具有显著作用。

(3)基于县级尺度分析了社会经济因素对华北平原农村居民点用地的影响,发现区域总人口数量和户数的增加,对农村居民点用地增长具有促进作用,而乡村从业人员较多的地区,农村居民点面积增加较缓慢,农村居民人均收入的提高和农村经济的快速发展,为农村人口向城市迁移提供了可能,对农村居民点用地面积的增加起到了抑制作用,但乡村常住人口的减少并未抑制农村居民点用地的增加,因此应积极探索华北平原典型农区新型城镇化模式,促进城乡人口与居住用地转移相匹配。

本文仍有一些不足之处,有待进一步研究。由于数据的可获取性,对农村居民点形态和结构变化的影响因素分析,仅仅基于地级市尺度面板数据,未能更精确地把握农村居民点景观指数变化及影响因素的空间差异性;在不同的经济发展阶段,农村居民点变化特征和主导因素可能存在差异,未来研究还可深入探讨不同发展阶段农村居民点变化特征和主导因素的变化,农村居民点空间形态与格局的变化;动力因素尚需完善,未来应结合实地调研数据,进一步讨论资产状况、居住观念、农户生计需求及政策外力等多重因素的影响过程与机理。

| [1] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring:Theory, approach and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [2] |

马晓冬, 李全林, 沈一. 江苏省乡村聚落的形态分异及地域类型[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 516-525. [Ma Xiaodong, Li Quanlin, Shen Yi. Morphological difference and regional types of rural settlements in Jiangsu province[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(4): 516-525.] |

| [3] |

肖飞, 杜耘, 凌峰, 等. 江汉平原村落空间分布与微地形结构关系探讨[J]. 地理研究, 2012, 31(10): 1786-1792. [Xiao Fei, Du Yun, Ling Feng, et al. Spatial pattern of villages in Jianghan Plain and its relationships with the micro-topography[J]. Geographical Research, 2012, 31(10): 1785-1792.] |

| [4] |

李全林, 马晓冬, 沈一. 苏北地区乡村聚落的空间格局[J]. 地理研究, 2012, 31(1): 144-154. [Li Quanlin, Ma Xiaodong, Shen Yi. Analysis of spatial pattern of rural settlements in northern Jiangsu[J]. Geographical Research, 2012, 31(1): 144-154.] |

| [5] |

庄至凤, 姜广辉, 何新, 等. 基于分形理论的农村居民点空间特征研究——以北京市平谷区为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(9): 1534-1546. [Zhuang Zhifeng, Jiang Guanghui, He Xin, et al. Study on spatial structure and form of rural residential based on fractal theory:A case study on Pinggu district in Beijing[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(9): 1534-1546.] |

| [6] |

郭晓东, 张启媛, 马利邦. 山地-丘陵过渡区乡村聚落空间分布特征及其影响因素分析[J]. 经济地理, 2012, 32(10): 114-120. [Guo Xiaodong, Zhang Qiyuan, Ma Liban. Analysis of the spatial distribution character and its influence factors of rural settlement in transition-region between mountain and hilly[J]. Economic Geography, 2012, 32(10): 114-120.] |

| [7] |

李小建, 许家伟, 海贝贝. 县域聚落分布格局演变分析——基于1929-2013年河南巩义的实证研究[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1870-1883. [Li Xiaojian, Xu Jiawei, Hai Beibei. The changing distribution patterns of rural settlements during the process of urbanization:The case of Gongyi(1929-2013), China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1870-1883.] |

| [8] |

李阳兵, 刘亚香, 罗光杰. 贵州中部峰丛洼地区乡村聚落演化多元路径研究——以普定后寨河聚落为例[J]. 自然资源学报, 2018, 33(1): 99-113. [Li Yangbin, Liu Yaxiang, Luo Guangjie. The multiple paths of the rural settlement evolution in the peak cluster-depression area of central Guizhou province:A case study in Houzhaihe, Puding county[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(1): 99-113.] |

| [9] |

李骞国, 石培基, 刘春芳, 等. 黄土丘陵区乡村聚落时空演变特征及格局优化——以七里河区为例[J]. 经济地理, 2015, 35(1): 126-133. [Li Qianguo, Shi Peiji, Liu Chunfang, et al. Spatial-temporal evolution characteristic and pattern optimization of rural settlement in the loess hilly region:Take Qilihe district for example[J]. Economic Geography, 2015, 35(1): 126-133.] |

| [10] |

韩非, 蔡建明. 我国半城市化地区乡村聚落的形态演变与重建[J]. 地理研究, 2011, 24(7): 1271-1284. [Han Fei, Cai Jianming. The evolution and reconstruction of peri-urban rural habitat in China[J]. Geographical Research, 2011, 24(2): 177-182.] |

| [11] |

周国华, 贺艳华, 唐承丽, 等. 中国农村聚居演变的驱动机制及态势分析[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 515-524. [Zhou Guohua, He Yanhua, Tang Chengli, et al. Dynamic mechanism and present situation of rural settlement evolution in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(4): 515-524.] |

| [12] |

宋明洁, 王宏志, 邵奇慧, 等. 小城镇可达性及其与农村聚落空间格局的关系——以荆州市93个小城镇为例[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 54-60. [Song Mingjie, Wang Hongzhi, Shao Qqihui, et al. Accessibility of small towns and its relation to spatial patterns of rural settlements:A case study of 93 small towns in Jingzhou[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 54-60. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2013.05.009] |

| [13] |

朱彬, 尹旭, 张小林. 县域农村居民点空间格局与可达性——以江苏省射阳县为例[J]. 地理科学, 2015, 18(12): 1560-1567. [Zhu Bin, Yin Xu, Zhang Xiaolin. Spatial pattern and accessibility of rural settlements:A case study on Sheyang county in Jiangsu province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 18(2): 111-117.] |

| [14] |

Yang R, Liu Y S, Long H L. Spatio-temporal characteristics of rural settlements and land use in the Bohai Rim of China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(5): 559-572. DOI:10.1007/s11442-015-1187-6 |

| [15] |

Tian G J, Qiao Z, Zhang Y Q. The investigation of relationship between rural settlement density, size, spatial distribution and its geophysical parameters of China using Landsat TM images[J]. Ecological Modelling, 2012, 231: 25-36. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2012.01.023 |

| [16] |

Marlow V, Krupa K S. Rural residential land use:Tracking its grows[J]. Agricultural Outlook, 2002(8): 14-17. |

| [17] |

Patricia H G, Andrew J H, Rasker R, et al. Rates and drivers of rural residential development in the Greater Yellowstone[J]. Landscape and Urban Planning, 2006, 77(1/2): 132-151. |

| [18] |

Thorsen I. Modeling residential location choice in an area with spatial barriers[J]. Regional Society, 2002, 36(6): 13-64. |

| [19] |

Robinson S P. Implication of rural settlement patterns for development:A historical case study in Qaukeni, Eastern Cape, South Africa[J]. Development Southern Africa, 2003, 20(3): 405-421. DOI:10.1080/0376835032000108202 |

| [20] |

季翔, 刘黎明, 李洪庆. 基于生命周期的乡村景观格局演变的预测方法——以湖南省金井镇为例[J]. 应用生态学报, 2014, 25(11): 3270-3278. [Ji Xiang, Liu Liming, Li Hongqing. Prediction method of rural landscape pattern evolution based on life cycle:A case study of Jinjing town, Hunan province, China[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014, 25(11): 3270-3278.] |

| [21] |

许伟攀, 李郇, 陈浩辉. 基于城市夜间灯光数据的中美两国城市位序规模分布对比[J]. 地理科学进展, 2018, 37(3): 385-396. [Xu Weipan, Li Xun, Chen Haohui. A comparative research on the rank-size distribution of cities in China and the United States based on urban night time light data[J]. Progress in Geography, 2018, 37(3): 385-396.] |

| [22] |

程开明, 庄燕杰. 城市体系位序-规模特征的空间计量分析——以中部地区地级以上城市为例[J]. 地理科学, 2012, 32(8): 905-912. [Cheng Kaiming, Zhuang Yanjie. Spatial econometric analysis of the rank-size rule for urban system:A case of prefectural-level cities in China's middle area[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(8): 905-912.] |

| [23] |

刘焱序, 王仰麟, 彭建, 等. 城郊聚落景观的集聚特征分析方法选择研究[J]. 地理科学, 2015, 35(6): 674-682. [Liu Yanxu, Wang Yanglin, Peng Jian, et al. Selection of different clustering algorithms for settlement landscape aggregation in suburb[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(6): 674-682.] |

| [24] |

邓南荣, 张金前, 冯秋扬, 等. 东南沿海经济发达地区农村居民点景观格局变化研究[J]. 生态环境学报, 2009, 18(3): 984-989. [Deng Nanrong, Zhang Jinqian, Feng Qiuyang, et al. Landscape pattern changes of rural residential areas in economically developed coastal areas of southeast China[J]. Ecology and Environment Sciences, 2009, 18(3): 984-989. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2009.03.034] |

| [25] |

潘竟虎, 石培基. 基于洛伦茨曲线和分形的甘肃省土地利用空间结构分析[J]. 农业系统科学与综合研究, 2008, 24(2): 252-256. [Pan Jinghu, Shi Peiji. Analysis on land use spatial structure in Gansu province based on Lorenz curves and fractal theory[J]. System Sciences & Comprehensive Studies in Agriculture, 2008, 24(2): 252-256. DOI:10.3969/j.issn.1001-0068.2008.02.027] |

| [26] |

冯长春, 赵若曦, 古维迎. 中国农村居民点用地变化的社会经济因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(3): 6-12. [Feng Changchun, Zhao Ruoxi, Gu Weiying. Study on the social economic factors of the land use changes in rural residential areas of China[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(3): 6-12. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2012.03.002] |

| [27] |

程叶青, 王哲野, 张守志, 等. 中国能源消费碳排放强度及其影响因素的空间计量[J]. 地理学报, 2013, 68(10): 1418-1431. [Cheng Yeqing, Wang Zheye, Zhang Shouzhi, et al. Spatial econometric analysis of carbon emission intensity and its driving factors from energy consumption in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(10): 1418-1431. DOI:10.11821/dlxb201310011] |

| [28] |

Eddie C M H, Francis K W W, Li S M. Integrations, identity and conflicts:A cross-border perspective on residential relocation of Hong Kong citizens to Mainland China[J]. Habitat International, 2011, 35(1): 74-83. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.04.004 |

| [29] |

李红波, 张小林, 吴江国, 等. 苏南地区乡村聚落空间格局及其驱动机制[J]. 地理科学, 2014, 34(4): 438-446. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin, Wu Jiangguo, et al. Spatial pattern and its driving mechanism of rural settlements in southern Jiangsu[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(4): 438-446.] |