2. 中国海洋大学 海洋发展研究院, 青岛 266100

2. Institute of Ocean Development Studies, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

20世纪70年代以来,随着全球化生产的分散化与管理的集中化,国家、区域与城市等角色及其尺度间关系发生剧烈重构,国家间竞争逐渐转变为核心城市及其所依托城市群之间的竞争[1]。城市群的概念可追溯到霍华德提出的城镇群体[2],但在区域发展和城市增长理论的融合下,西方对其研究形成了欧洲多中心网络城市(polynet)与北美巨型区域(mega-region)两个主流学派[3, 4]。中国城市群源于国外相关的城镇群、都市连绵区与都市圈等术语[5],但由于参考与引用文献的差异,中国版“城市群”概念使用较为灵活且拥有不同的定义,如城镇密集区[6]、城市经济区[7]与大都市连绵区[8]等。作为高度一体化与同城化的城市集合体,城市群本质是相互联系的城市区域,包括核心城市及其邻近地区[9]。目前,城市群已经成为了支配全球和国家经济命脉重要的空间载体[10],但我国部分地区对于城市群的选择、培育和规划中出现了滥圈滥划、扩容贪大、拼凑成群等“城市群病”[11]。此外,在城市群治理过程中也普遍存在各级地方政府本位主义、画地为牢的惯性所引起的区域治理破碎化等问题,引起了政府和学者们的密切关注[12-14]。为了理解与把握这一复杂问题,学术界分别基于单中心治理理论[15]、多中心治理理论[16]以及新区域主义[17]等探讨城市群形成与治理机制。如Jonas认为美国城市群治理的出现是满足公共基础设施的供给和增强国家竞争力[18]。近年来,城市群研究在全球化影响下深入到尺度政治和经济一体化层面,尺度重组理论成为了当代城市区域治理的重要分析路径与基本维度。尤其是Brenner聚焦于国家尺度重组研究并发展了新国家空间(new state space)理论,认为国家空间重组的趋势与结果来源于国家空间选择性,即国家通过优先赋予特定的地理区域或尺度权力、政策以及资源以促进其快速发展[19]。

虽然新国家空间理论在资本主义“去国家化”、“私有化”和“全球化”社会背景下产生[20],但中国城市群是改革开放以来“分权化”、“市场化”以及“全球化”等社会变革下出现的产物,与其有较高的契合度[21]。在承认国家权力被减弱但未被边缘化前提下,新国家空间理论将国家视为一系列社会政治过程建构的舞台而非固定的容器,并且国家可通过空间选择性对国家空间重构的动态过程进行引导与调整[22]。同时,城市群作为中国新型城镇化的主体形态,其崛起是国家管制权力“尺度上移”和“尺度下移”产生的新空间发展战略[23]。尽管国内外对尺度与尺度重组理论进行了较多研究,但侧重于西方发达国家和地区,对发展中国家尤其是中国本土经验总结的广度与深度较不足,尺度重组视角的引入有利于进一步认识社会经济转型宏观背景下国家尺度重组的过程与趋势。此外,大部分学者将城市群作为客观存在的对象而不是社会建构的产物进行研究,较少从尺度政治与空间生产的视角剖析城市群的选择,尤其是缺少基于国家尺度重组及其空间选择性对城市群空间生产策略进行深入探讨。因此,本文基于国家空间选择性框架分析中国城市群选择的依据、背景与路径,并初步探讨城市群培育的空间效应,从而剖析这一新兴地域现象及其与国家尺度重组的相互作用,以期通过新国家空间理论的引入为中国城市群的空间生产提供新的理论视角与分析框架。

1 国家空间选择性的理论建构通过策略关系国家理论的空间化,新国家空间理论突破了传统国家中心主义的束缚并将国家作为多元社会力量建构的舞台,从而提出理解全球化背景下国家空间重构的系统性分析框架。国家空间选择性作为新国家空间理论的核心概念之一,通过具体的国家空间项目及其策略决定国家空间重构的趋势与结果,因此通过其产生历程、内涵以及分析框架的梳理以充分理解国家空间选择性的概念及其理论。

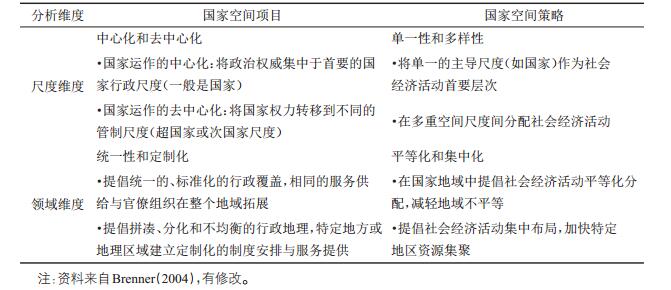

1.1 国家空间选择性的由来随着新区域主义的兴起,区域逐渐成为了国际竞争和国家财富积累的重要空间单元,并在广泛社会管制中扮演着重要的角色。然而,传统的管制理论忽略了国家层次,Offe提出了国家的结构选择性以揭示在资本积累中国家的独特作用,即国家倾向于特定利益(通常是资本)集团并对其排序与整合的过程,从而实施政策与管理社会危机[24]。其中,统治阶级的利益和立场往往对资本利益的调整具有决定性作用,但国家原有制度和职能也产生了一定影响。尽管Offe注意到了国家在资本积累与地方发展的重要作用,但Jessop认为其主张的结构选择性受到了结构刚性的约束并对国家制度及其形式的复杂性关注不足[25]。因此,Jessop通过对Offe国家理论的批评并结合Poulantzas的新葛兰西主义(图 1),提出了策略关系国家理论,从而将国家视为一种社会关系以及与资本相分离的制度集合[26]。Jessop认为国家自身并不会产生功能与运作一致的国家形式,而需要通过特定的积累策略和领导权项目来实现,即国家通过“策略选择性”赋予特定社会力量、利益和行动者的优先性,进而形成国家效应和实现资本循环。在这一过程中,国家通过自身机构调整的国家项目和社会经济干预的国家策略之间的相互作用成为了“策略的地点、产出者以及产物”。同时,该理论的策略选择性并非是国家预先给定的特征,而是特定时期下国家项目和国家策略辩证关系的表现。

|

图 1 国家选择性的三个维度及其相关理论 Fig.1 Three Aspects and Related Theories of State Selectivity 注:根据Jessop(1990)、Jones(1997)、Brenner(2004)等文献整理。 |

基于策略选择性的概念与关系,Jessop发展出了分析国家及其调节活动的理论框架,但对空间不够敏感。因此,Jones基于策略关系国家理论和尺度政治等理论提出了“空间选择性”概念[27],认为通过对特定地方、尺度与空间的优先关注促进了权力和政策跨地域分化,并且产生了不同的政治经济效应。同时,Jones通过分析管制和干预的特定空间及其方式进一步阐释了空间选择性的内在动力,认为其主要由政治意识形态、维持或抑制霸权的需要以及提高国际竞争力的资本积累策略所驱动[28]。在二者的基础上,Brenner进一步将国家形式、国家项目以及国家策略进行空间化并分别提出了国家空间形式、国家空间项目以及国家空间策略三个基本的国家空间配置维度,以理解资本主义国家空间构造下空间选择性的作用机制[29]。国家空间选择性的形式在原有空间构造基础上,被新一轮的不同空间单元中国家机构整合和社会经济生活干预的空间过程所塑造并具有路径依赖性,进而形成了多元、多层以及马赛克式的国家空间格局。通过对策略关系国家理论的地理学嫁接,Brenner使得国家空间生产与重构研究取得了重大进展,成为了理解全球化深入发展下城市与区域治理研究中新的视角与方法。

1.2 国家空间选择性的内涵国家空间选择性作为新国家理论核心概念之一,其成立基于国家空间性是一个新兴的、策略选择的及政策冲突的过程,而不是静止与固定的空间容器。在这个意义上,国家空间性具有狭义和完整意义的内涵,其中前者通过国家空间项目的动员以关注于国家机构的尺度构造,如改变国家行政层级或调整运行规则;而后者通过国家空间策略的运用关注于国家机构之外的社会关系,如通过产业政策、区域政策等引导资本流向特定空间。因此,国家空间选择性可以理解为多元社会力量改变原有国家空间性构造下持续的尺度间斗争的表达,即基于原有的物质性或制度性差异,国家资本积累及其空间运作实践往往对特定地理区域或尺度有着空间选择上的偏好而非均衡的散布于地表。

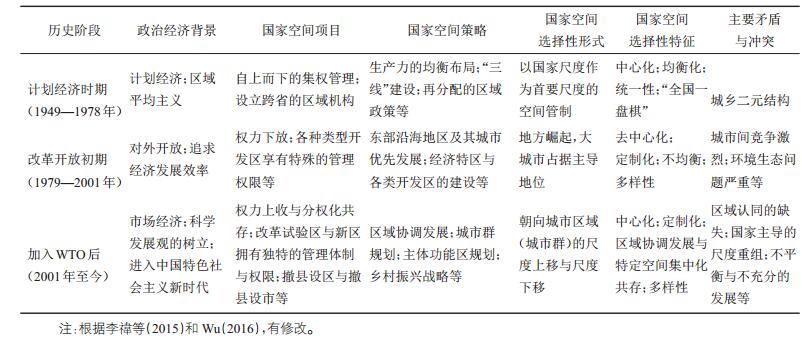

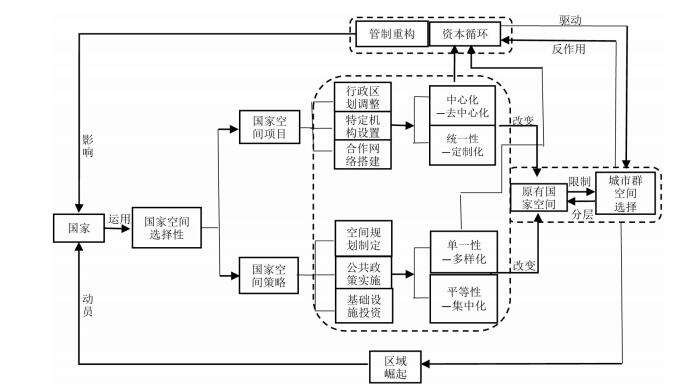

1.3 国家空间选择性的分析框架在国家空间选择性动态演变的过程中,国家空间项目和国家空间策略也可以分别与尺度与领域维度相结合,形成了四对基本要素,即中心化与去中心化、单一性与多样性、统一化与定制化以及平等化与集中化(表 1)。这四对基本要素为理解国家空间选择性在特定时期的形式提供了基本分析框架,但国家空间选择性重构根植于原有政治地理并受其制约,因此这一重构并非连续性和一次性的,而是一个新兴的国家空间项目及其策略叠加在旧国家空间性分层重构的过程。

| 表 1 国家空间选择性演变的基本要素 Tab.1 The Basic Elements of State Spatial Selectivity Evolution |

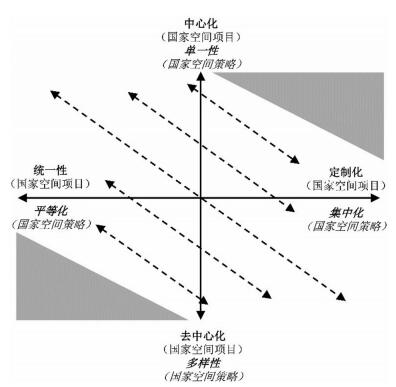

在此基础上,国家空间选择性的过程被概念化,并通过国家空间项目及其策略的尺度与领域维度而被理解,但国家空间选择性的具体形式并非网格中孤立与静止的,而是取决于国家空间重构过程中特定时期的地域与历史情况(图 2)。尽管Brenner发展的国家空间选择性框架主要为了分析经济全球化下西欧城市治理与国家尺度重构,但它也是社会转型背景下国家空间重构的系统性分析框架,并且有利于其它国家与地区相关研究的开展。此外,中国城市群战略契合特定尺度空间生产的逻辑且受到国家力量的显著影响,从而使得新国家空间理论对其具有较高适用性。鉴于中西方国家资源空间配置能力的差异,陈浩与张京祥等学者主张对国家空间内涵与分析框架进行适度改造,从而形成以国家权力空间组织、国家空间策略政策以及国家资源空间配置三个相互依存与支持的维度[30]。然而,由Brenner提出国家空间选择性框架已涉及国家资源空间配置问题,并通过尺度与领域维度的细分为其提供了分析路径。同时,李祎、吴缚龙与黄贤金等大部分学者主要沿用国家空间项目及其策略分析中国国家尺度重组与城市区域管制等问题[31]。因此,下文将基于国家空间选择性原有框架分析中国城市群形成背景、依据以及选择路径,并分析其产生的空间效应。

|

图 2 国家空间选择性的演变轨迹 Fig.2 Evolutionary Orbit of State Spatial Selectivity 注:资料来源Brenner(2004),有修改。 |

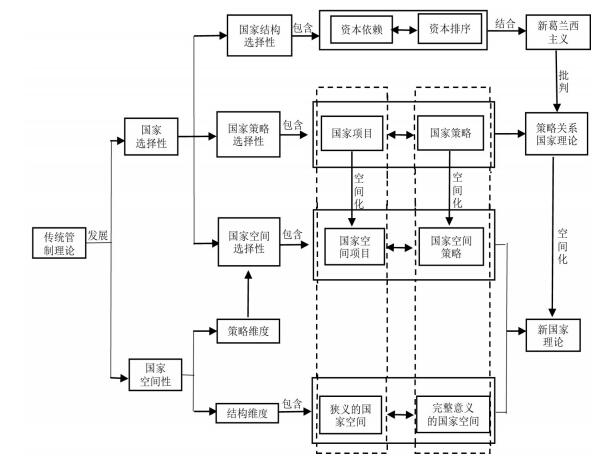

基于国家空间选择性的分析框架,结合中国社会经济转型的情况以及国家空间治理的变迁,将中国国家空间选择性转变划分为改革开放前、改革开放初期以及加入WTO后三个阶段,并对其形式、特征以及导致的矛盾进行分析(表 2)。作为目前国家空间选择性的具体形式,城市群深受城市企业主义的影响并成为了缓解其危机的重要管制策略。

| 表 2 中国国家空间选择性演变的轨迹与特征 Tab.2 Evolutionary Orbit and Characteristics of State Spatial Selectivity in China |

在计划经济时期,国家通过高度集中的计划经济体制和相对均衡化的空间政策对全国资源进行调配,国家尺度成为了支配一切的空间管制形式。同时,中央与地方的机构设置基本上一致,并基于自上而下的科层制对城市与区域的进行管制。尽管在1958年后成立了经济合作区并设置了相应区域经济规划局等机构,但其本质上属于中央机构的代理人且缺乏真正的资源控制权,对于社会经济活动的分配并未产生实质性作用。这一时期,国家空间选择性的特征主要是国家中心化、均衡化以及统一性。

改革开放后,为激发地方经济发展的自主性和应对日益激烈国际与区域竞争,中央政府赋予城市更多社会经济管理权限并通过一些优惠政策促进沿海城市迅速发展,使得城市尺度成为了国家空间选择性的主导尺度。尤其在分税制和土地管理制度的改革下,地方政府为了缓解税收压力和提高政府绩效大力发展制造业和房地产业,使得城市的经济、人口以及空间规模都获得迅速提高以及城市企业主义兴起。这一时期,国家空间项目呈现出去中心化和定制化,而国家空间策略则体现出多样性和集中化特征,东部沿海地区与城市被赋予优先性并成为了区域经济重要的增长极。然而,城市过分注重自身经济规模的提高却对发展质量关注不足,并导致了激烈的城市间竞争与严重的环境污染,使其难以可持续发展。

加入WTO后,中国对外开放的水平进一步提高并主动融入世界资本主义生产体系中,全球范围的生产要素快速流动并集聚在特定区域,使区域成为国家重要的积累空间并获得了新的重要性。然而,改革开放初期以城市为主导的城市企业主义发展方式造成了一系列矛盾,尤其是区域协调困难。因此,国家通过调整国家空间选择性的具体形式使其朝向了区域尺度。如通过上收土地管理权力以限制城市建设用地的盲目扩张与保护耕地,并重新整合国家的监管权力,从而呈现出一定的国家再中心化趋势。同时,行政区划的调整也成为重要的国家空间项目,如通过撤县设区提高城市调控资源的能力并减少基础设施建设的冲突,增强了市县间社会经济联系并促进了城市辐射范围的拓展。

此外,国家还通过制定城市群规划、成立改革试验区与国家级新区等实行“差别化”的国家空间策略,引领区域空间生产并使国家空间选择性呈现出定制化与集中化的特征。尽管国家为了协调区域发展采取了西部大开发、全面振兴东北老工业基地与大力促进中部地区崛起等空间策略,但仍侧重核心城市与地区并以增强其整体经济竞争力为目的,从而加剧了国家空间格局不平衡与不充分的发展。十八大以来,中国综合国力与人民生活水平进一步提高,逐渐实现了社会主要矛盾的转变并且进入了特色社会主义新时代。同时,国家空间规划更加强调区域协调性与内在统一性,国家权力去中心化与再中心化两种趋势也不断加强。然而,目前中国国家空间选择性形式并没有改变城市企业主义的惯有逻辑而是将其转移到区域尺度,城市间合作仍基于自身利益而具有不稳定性。此外,由于国家高度参与城市群的建设与发展导致区域认同感的培育不足,有待于通过自下而上的尺度重组重塑城市群空间治理。

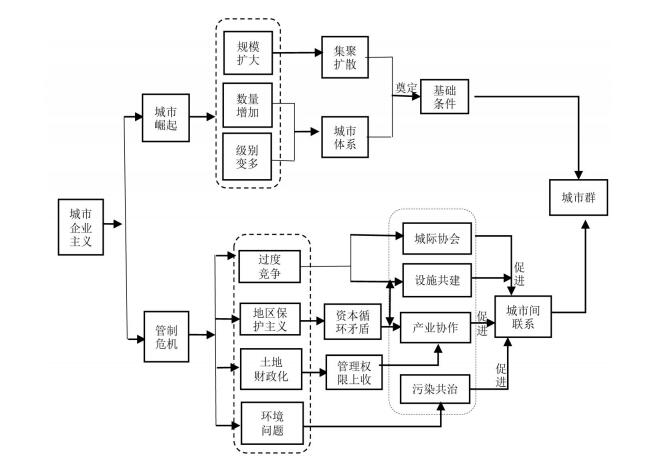

2.2 城市企业主义催化下的中国城市群崛起尽管中国城市群的形成机制较为复杂,受到经济全球化、信息化与新型工业化等多重因素的推动,但城市企业主义作为中国国家空间选择性转变的产物,在不同发展阶段中对城市群的形成与发展均发挥着重大作用。因此,本文主要侧重于分析城市企业主义对城市群空间选择的影响。在改革开放初期,城市企业主义主要推动城市的发展,尤其是沿海大城市的崛起,从而为城市群形成提供了经济与空间等非制度基础。在加入WTO后,为解决城市企业主义导致的一系列矛盾,城市群成为区域协调发展的国家管制策略并通过城市群规划等一系列措施促进其正式的制度融合,但其发展仍遵循城市企业主义的基本导向。

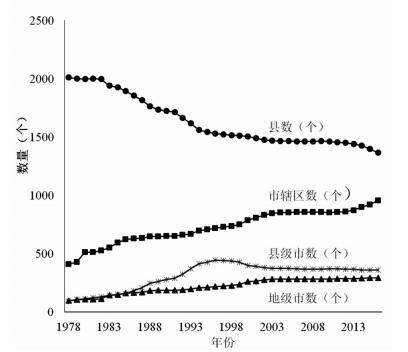

在计划经济时期,由于中央通过计划手段配置资源且采用平均主义指导区域发展,中国城市化水平长期发展缓慢且未形成密切的城市间联系,因此城市群并未产生。改革开放后,城市成为地方经济发展的主体并在城市企业主义影响下获得了快速发展,从而将城市辐射范围拓展到周边地区,为未来城市群的形成与发展奠定了非制度基础。尤其是20世纪80年代设立的四大经济特区、14个沿海开放港口城市以及四大沿海经济开放区,在对外经济活动中获得了中央政府下放的审批权以及外商开办企业的税收优惠政策,从而吸引了大量的外商投资并逐渐发展成目前中国城市群的重要地区。同时,中央政府也通过行政等级制度的变化进一步促进城市企业主义的发展,如1983年前,“市”只是政府的派出机构且执政权力有限,但随后通过“地改市”、“地市合并”以及“县改县级市或地级市”等多种方式,使得城市数量获得快速增加且获得更多的社会经济管理权限。如城市数量由1978年的192座增强到2016年的657座,其中不同行政级别城市增加的数量也存在一定差异(图 3)。在不同行政级别下,城市拥有资源控制与调配的能力存在差异,城市的行政等级体系对于城市群内部等级体系与产业分工体系的形成具有较好的促进作用。因此,改革开放初期,城市群并未成为国家空间选择性的正式形式,而主要依赖于市场经济下城市综合实力提升所形成的经济与空间等非制度基础。

|

图 3 改革开放以来中国行政区划的数量变化 Fig.3 The Adjustment of Administrative Divisions since Reform and Opening in China |

然而,由于片面注重自身经济发展,城市在招商引资、产业发展以及基础设施建设等方面开展了激烈的竞争,甚至出现了土地出让价格过低、产业同构与基础设施衔接困难等问题,严重限制了城市与区域整体竞争力的提高。在这一背景下,区域协调发展与城市间合作受到中央与地方政府的高度重视,并希望通过行政区划调整、空间规划,以及非正式合作机构设立等措施减少城市企业主义导致的一系列危机。尤其是在国家“十一五”规划纲要中,城市群上升为国家空间战略并作为了推进城镇化的主体形态,进而成为国家空间选择性的正式形式。随后,国务院为促进一些地区竞争力的提升出台一些城市群的扶持政策,如2008年出台的《国务院关于推进长三角地区改革开放和社会经济发展的指导意见》等。基于社会经济发展水平等各方面差距,国家在“十二五”规划纲要中针对东西部地区城市群主张差异性的发展策略,即东部地区致力于打造具有国际竞争力的城市群,而中西部地区侧重于培育一些有条件的城市群。

作为指导全国城镇化发展的宏观性、战略性和基础性的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》的发布,使得城市群作为支撑全国经济增长、促进区域协调发展以及参与国际竞争合作重要平台的地位与作用取得了高度共识,并通过全国大中小城市与小城镇的协调发展为城市群内部的正式融合明确了方向。在国家“十三五”规划纲要中,为解决城市企业主义造成的城市间竞争激烈、城乡间发展差距过大以及环境破坏严重等问题,中央政府明确提出在全国范围内建设19个城市群并通过推动产业协作、基础设施共建以及环境共治等具体措施,实现城市群一体化高效发展。此时,城市群作为国家空间选择的形式获得国家进一步认可与实施,中央政府通过制定详细的城市群规划对其发展进行指导与约束,并在体制机制创新与重点项目分配给予积极支持。近年来,中央政府为进一步推动城市群的建设,加快了启动城市群规划编制工作以打造更多区域经济增长极。截止到2018年3月,中央政府已经批复了长江中游城市群、哈长城市群与成渝城市群等多个城市群规划,进而集中了体现国家空间选择性的演变。因此,21世纪后为解决城市企业主义危机,国家将城市群作为区域管制的重要平台并采取一系列了制度化措施,以促进城市间联系的增强与城市群的融合发展。

在城市企业主义影响下,中国城市群在改革开放初期逐渐形成并在加入WTO后获得了快速发展,成为了推进城镇化的主体形态与区域协调的重要战略。城市群的形成与发展与城市企业主义是对立统一关系(图 4),一方面城市群作为解决城市企业主义危机的区域协调发展策略,体现国家空间选择性的尺度上移,另一方面在城市群发展中城市企业主义仍发挥着重要的作用。

|

图 4 城市企业主义催化下中国城市群的形成机制 Fig.4 The Formation Mechanism of Urban Agglomeration Based on Urban Entrepreneurialism |

城市群作为目前新型的区域空间,其形成与发展既是经济全球化背景下区域崛起的回应,也是国家实施城市与区域管制策略的产物,体现了国家由于经济全球化和市场化冲击而重要性有所削弱,但仍通过一系列空间政策对区域协调发展发挥着主导作用的特征,从而将城市群纳入国家空间选择性的逻辑。此外,城市群的空间选择是国家权力“尺度上移”和“尺度下移”的制度试验,并被原有国家空间组织形态以及朝向未来国家空间重构趋势所限制,其空间选择过程具有一定的试验属性与分层属性,而这两个特征也是国家空间选择性演变的重要特征。

中国城市群的形成与发展过程中具有强烈的政府主导性,一方面国家通过权力下放和市场化改革等“尺度下移”措施以激发地方经济发展的自主性并提高国家与区域竞争力,作为自上而下的管制策略。另一方面,国家也通过城市群的空间选择以缓解城市间竞争,作为解决城市企业主义危机自下而上的制度试验。同时,城市群规划不仅涉及跨区域合作,也包含省域城市间共同发展,在省域城市群规划与建设中,传统上相对弱势的省级政府成为竞争主体,也体现了国家空间重构的“尺度上移”[32]。因此,城市群的空间选择作为中国拓展发展空间与优化经济格局的重要方式,成为了新一轮国家空间重构“尺度上移”与“尺度下移的”制度试验。此外,城市群作为中国转变发展方式与寻求区域合作的空间载体,也可以为“一带一路”倡议等国际合作、区域生态补偿以及异地共建园区等不同尺度的管制试验提供合作基础与经验借鉴,从而使得国家空间重构具有显著的试验性。

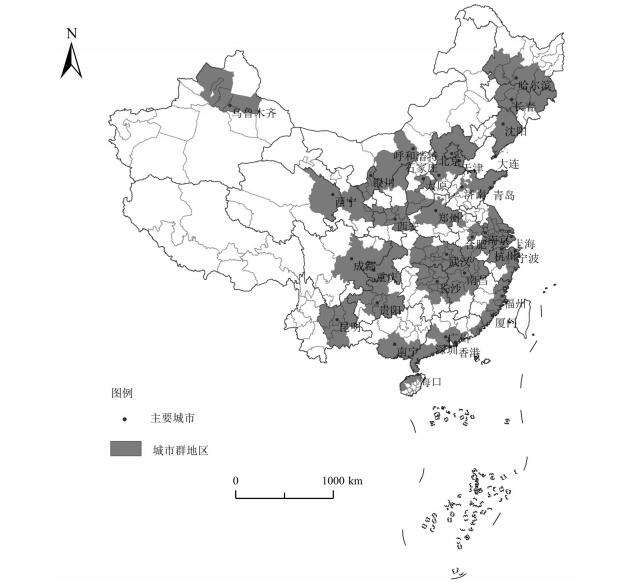

由于国家空间重构并非彻底的一次性变革,而是被过去的国家空间构造以及朝向未来特定社会政治结果所限制,即国家空间重构具有分层属性[33]。通过对“十三五”规划纲要确定的19个城市群进行空间展示(图 5),发现这些城市群在东中西以及东北四大地区均有分布,现有城市群的空间选择是基于促进中部地区崛起等原有的区域协调发展策略的需要,从而使得国家空间重构呈现出路径依赖性。尤其是目前获得批复的城市群规划中以西部地区居多,如成渝、关中平原以及呼包鄂榆等城市群均分布在西部地区,充分体现了国家对经济较为落后西部地区的高度关注。此外,“十三五”规划纲要中“一带一路”建设、京津冀协同发展与长江经济带发展三大战略涉及的国内主要区域也是渐进式分层重构国家空间的重要体现,如“一带一路”倡议作为中国融入与推动经济全球化的对外开放新策略,其区域分布着哈长、关中平原以及海峡西岸等众多城市群[34]。其中边境地区与内陆地区的城市群数量居多,这一空间策略不仅是原有四大经济区域协调发展战略的体现,也是国家希望借助国际区域经济合作网络的搭建以协调城市群间发展,进而缩小不同地区社会经济差异并塑造国家空间新格局。

|

图 5 四大区域协调发展战略地区与“十三五”规划中19个城市群的空间格局 Fig.5 The Strategy Four Major Regional of Coordinate Development and Spatial Pattern of 19 Major Urban Agglomerations in 13th Five-Year Plan 注:本图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图好为GS(2016)2938号的标准地图制作,底图无修改。 |

尽管国家空间选择性是特定条件下国家空间项目及其策略的结合,但前者强调国家机构的空间组织而后者侧重于国家机构以外的社会活动干预,二者存在较为明显的区别。因此,为分析城市群空间选择中具体国家空间项目及其策略,下文将二者作为相互分离的要素进行探讨。具体而言,国家主要通过行政区划调整、特定管理机构及其权限的设置以及政府间非正式合作网络的搭建等国家空间项目推动了大城市的崛起以及城市间联系的增强。同时,也主要利用空间规划的制定、公共政策的实施以及基础设施的投资与建设等国家空间策略,极大提高了城市群一体化水平并促进其迅速发展。

3.1 城市群空间选择的国家空间项目作为国家空间选择性的基本要素,国家空间项目通过不同尺度与领域的国家机构及其关系的整合实现国家权力与功能的地理分化,即利用去中心化与定制化的策略为城市群的形成与发展提供条件。

行政区划是国家机构的一种基本形式之一,也是国家进行区域划分与管理的手段与工具,对于城镇化水平提高与城市群形成发挥着重要作用。尽管中国的行政制度通常是等级分明[35],但随着改革开放以来的社会经济转型,国家逐渐对其进行调整以提升城市行政等级、扩大城市管理权限及其地域范围,从而培育中心城市。如20世纪90年代以来,将重庆设为直辖市与设立15个沿海副省级城市等策略,使得这些城市通过尺度跃迁获得了更高的行政等级与管理权限,而重庆和这些副省级城市目前基本上成为了城市群的核心城市并较好带动了周围地区的发展。尽管行政区划的调整增强了中心城市的规模并缓和了城市间矛盾,但作为刚性的国家空间项目对于城市群发展易导致一些不良后果。如撤县设区使得原先政府的社会经济管理权限被削弱,若未进行合理补偿易降低其发展经济的积极性,从而不利于地方经济稳定[36]。同时,行政兼并通过土地征用扩大城市地域范围,造成了耕地资源的流失并使得农村居民失去了赖以生存的土地,对城市和谐社会与美好环境的建设造成了不利影响。

因此,2004年以后我国对于行政兼并采取更为谨慎的态度,并采取了新的国家空间项目促进城市崛起以及城市间联系的增强。如2009年以来国家通过加快批复与建设自主创新示范区、综合配套试验区以及国家级新区等国家战略区域,通过直接赋予特定行政单元一定的管理权限而不改变城市的行政层级[37],从而形成以新区管委会为代表的特殊国家空间项目以吸引全球资本与形成产业集群,并且通过与全球资本的连接与产业的扩散提升城市的整体实力以及带动周边地区的发展。此外,为解决城市企业主义危机和协调跨界公共事务,一些城市通过搭建政府间非正式合作网络进行信息交流、项目合作与建立共同市场,从而促进城市间要素流动与城市群一体化机制的形成[38]。在长江三角洲、珠江三角洲以及京津冀等经济较发达地区,广泛存在着市长联席会议、城市经济协调会以及合作与发展论坛等基于自愿合作的区域协调组织,它们通过高层领导的互访、对话以及签订协议等方式寻求经济的互利合作。尤其是在基础设施共建、旅游业共同发展以及资源共享等存在共同利益的领域,地方政府合作积极性较高且采取了具体的行动。但对于招商引资等存在明显利益竞争的领域,往往被城市间政府所避免而难以取得实际效果。由于这些合作是基于共同利益开展的城市间互动,而不是行政命令的强制协调,作为弹性的国家空间项目而较易取得各级政府的共识,从而成为推动城市群发展的有效策略。然而,由于政府间非正式合作缺乏规范性制度约束与资金支持,一旦城市间利益出现冲突或高级领导者注意力发生转移,其合作难以长期持续下去。

3.2 城市群空间选择的国家空间策略作为面向外部社会经济活动的手段,国家空间策略通过对空间的资本积累和社会关系等活动的干预对特定尺度与领域赋予优先性,进而实现空间修复与缓解资本主义生产危机。这种积累方式不仅使得地域边界被软化与破碎化,也增强了资本所依附空间单元间的社会经济联系,进而形成了联系密切的城市群内部网络。

区域规划作为一种尺度重构工具[39],以规划的形式将资源和投资项目安排到具有高度竞争力的城市群,成为了促进城市群尺度建构及其发展的主要国家空间策略之一。如在宏观层面,中央政府制定的《全国主体功能区规划》确定的城镇化地区分布着较多的城市群,并且这些城市群被作为优先或重点开发地区。该规划将重点放在控制而不是单纯经济增长,并且引导产业、人口以及资金等资源流向城市群,从而促进城市群经济发展并引导市场空间合理布局以实现区域协调发展。在微观层面,中心城市通过制定都市圈以及同城化等规划优化城市产业结构以及增强与临近地区的联系,从而发挥核心城市集聚与扩散效应并为城市群进一步发展奠定基础。近年来,中央政府相继出台《长江中游城市群发展规划》等一系列详细与具体的城市群规划,合理划定城市群范围与明确功能定位以及优化城市群的空间格局等措施进一步加快城市群发展步伐。

通过实施差异化区域性公共政策,国家空间策略将空间资源优先分配给国家关注的重点地区,从而加速其资本积累与产业集聚以推动城市群的发展。尤其是建立与空间规划相匹配且具有空间意义的公共政策体系,包括产业发展政策、财政政策以及土地政策等一系列优惠政策,它们不仅有利于空间规划的落实,也有利于城市群资源的整合以及区域发展中共同问题的解决。如针对中西部不同类型的城市群,国家和省级政府出台一系列扶持政策和指导意见以实现城市群的错位发展[40]。具体而言,十三五规划纲要对东部地区城市群主要支持新兴产业与现代服务业等产业,中部地区城市群积极承接产业转移并发展现代农业与先进制造业等产业,西部地区城市群由于生态环境较为脆弱主要支持其绿色农产品加工业与旅游业等特色产业,东北地区城市群则加快现代化农业以及先进装备制造业等产业发展。此外,国家积极采取财政转移支付、对口支援以及国家补贴等多种政策支持中西部地区城市群的建设,以缩小区域差距。尽管公共政策对于城市群的建构发挥了较好的作用,但由于其强烈的行政倾向而忽略自然的发育过程,导致了部分城市群发育程度较低、发展差距过大以及生态环境污染严重等“城市群病”,有待于建立更加科学与全面公共政策体系实现其可持续发展[41]。

网络化和体系化的基础设施是城市群发展的重要条件,中央和地方政府利用基础设施的投资和建设的空间策略提高城市群的通达性和现代服务水平,引导人财物等资源流向城市群。尤其是国家通过巨额资金主导着高速铁路、公路以及机场等大型项目的布局与建设,这些现代化的交通设施通过“时空收敛”效应加快了城市群地区的资本循环。近年来,高速铁路凭借其高效与便捷等优势成为了各城市竞争的重点项目,而国家在《铁路“十三五”发展规划》中提出不仅要加快城市群内部的高铁线路建设,也需通过构建横贯东西且纵贯南北的高铁网络增强了城市群间的社会经济联系,从而优化城市群的地域结构并实现城市群的共同发展。此外,信息化也影响着城市群的发育。因此,中央和地方政府积极推动特定地区信息基础设施建设以及信息资源的共享等策略以培育城市群,如国家通过支持南京、郑州以及成都等城市建设国家级互联网骨干直联点,从而提升城市的信息服务能力并辐射周边地区。

由于中国城市群生产策略中国家空间项目及其空间策略存在明显区别,该部分将二者看作是国家空间选择性的两个相互分离的要件探讨城市群空间选择的过程(图 6)。但国家空间性的现实形式是特定时期中国家空间项目及其策略结合的产物,即国家空间项目与国家空间策略在国家空间选择演变中是相辅相成的,并且在实践中也是紧密交织的。如国家战略区域中,以新区管委会为代表的国家空间机构既享有较高的管理权限与进行体制创新的特权,也享有以税收优惠政策为代表的国家空间策略。在国家空间项目及其策略的空间作用下,国家战略区域更有利于吸引产业集聚并发挥规模效应,从而促进城市群的培育。

|

图 6 国家空间选择性与城市群空间选择的关系 Fig.6 The Relationship Between State Spatial Selectivity and Urban Agglomeration Construction |

在全球化背景下,新国家空间理论将国家视为一系列社会政治过程建构的舞台而非固定的容器,并且通过空间选择性对国家空间重构动态过程进行引导与调整。本文基于空间选择性分析框架,将城市群形成与发展置于社会经济转型与国家空间治理变迁的宏观背景下,分析其空间选择的国家空间项目及其策略,并对其空间效应进行了初步探讨。主要结论如下:

(1)城市群作为国家的重要战略,其产生背景、依据以及生产策略集中体现了国家空间选择性内涵及其演变路径。城市群是国家应对改革开放初期兴起的城市企业主义危机而采取城市与区域治理的新形式,但它并没有改变城市企业主义的逻辑,而是将其转移到区域尺度并且城市群内部开展的合作更多基于城市自身利益而具有不稳定性。

(2)中国城市群空间选择具有强烈的政府主导性、试验性与分层性,从而纳入国家空间选择性框架。城市群作为国家应对经济全球化与市场化冲击而提升区域与国家竞争力重要的空间生产策略,体现了国家重要性被削弱但仍在区域发展发挥主导作用的特征,从而成为国家选择性的组成部分。同时,城市群的空间选择过程是“尺度上移”和“尺度下移”的制度试验,并被原有国家空间形态以及朝向未来国家空间重构趋势所限制,从而具有一定的试验属性以及分层属性。

(3)基于国家空间项目及其策略,城市群获得了发展优先性并推动区域协调发展。在国家的高度关注与支持下,城市群享有优先于其他地区发展的特权,不仅通过行政区划调整、特殊管理机构的设置以及与政府间非正式合作网络的搭建等国家空间项目实现管理职能、模式与体制的创新,而且利用空间规划的制定、公共政策的实施与基础设施的投资与建设等国家空间策略加快资本积累以实现经济快速发展,从而培育地方增长极并推动区域协调发展。

城市群作为我国城镇化的主体形态,其空间选择过程深受城市企业主义影响并对于其危机的解决发挥了较好的作用,尤其是培育区域增长极、突破“行政区”经济以及城市群产业结构升级等发挥了积极作用。但由于政府强烈干预,部分城市群虽实现了较快发展但过分依赖国家空间项目及其策略的支撑,而忽略市场机制下自然的形成过程,进而导致城市群空间范围被人为扩大、基础设施重复建设以及环境污染等一系列负面效应。未来研究中,可深化对城市群空间选择的效应分析并提出针对性对策,从而促进城市群协调发展与国土空间格局优化。作为目前国家空间选择性的具体形式,城市群仍具有一定的制度试验属性,需要在选择过程对具体国家空间项目及其策略进行优化组合并根据不同情况实施。此外,城市群虽然是实现城市与区域治理的重要策略,但“一带一路”倡议、国家级新区、飞地经济等其它策略对于城市企业主义的危机解决也能发挥较好的作用。因此,在新一轮国家空间重构中,城市群的空间生产也可通过其它空间或非空间政策的配合以共同促进区域崛起并实现国家竞争力的提升。

尽管本文基于新国家空间理论分析了国家空间选择性的转变与城市群空间选择中国家空间项目及其策略,并且重点探讨了城市企业主义对于城市群的形成与发展的影响。然而,城市群作为复杂的社会经济组织形态,不仅是国家空间选择产物,也是地域空间与网络空间。因此,未来研究中有待于基于不同的理论视角全面探讨全球化、信息化以及政策等多种因素对城市群形成与发展的影响,并通过对中国城市群研究与建设经验的总结以深入理解城市群的发展过程与形成机制,从而为城市群的可持续发展提供更充足理论支持与政策建议。

注释:

① 以地级以上城市作为城市群的基本单元,其中已发布规划的城市群依据规划所确定的范围作为城市群地区,其他城市群的范围主要参考文献:方创琳.中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向[J].地理学报, 2014, 69(8):1130-1144。

| [1] |

马学广. 全球城市区域的空间生产与跨界治理研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 3-10. [Ma Xueguang. The Spatial Production of Global City-regions and Governance Across-boundary[M]. Beijing: Science Publishing, 2016: 3-10.]

|

| [2] |

Howard E. Garden Cities of Tomorrow[M]. London: Routledg, 2011: 1-19.

|

| [3] |

贺灿飞, 黄志基. 中国城市发展透视与评价[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 250-260. [He Canfei, Huang Zhiji. Perspective and Evaluation of Urban Development in China[M]. Beijing: Science Press, 2014: 143-150.]

|

| [4] |

马学广, 李贵才. 欧洲多中心城市区域的研究进展和应用实践[J]. 地理科学, 2011, 31(12): 1423-1429. [Ma Xueguang, Li Guicai. Progress and application practice in European polycentric city region[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(12): 1423-1429.] |

| [5] |

刘玉亭, 王勇, 吴丽娟. 城市群概念、形成机制及其未来研究方向评述[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 62-68. [Liu Yuting, Wang Yong, Wu Lijuan. Review on the definition and mechanism of urban agglomeration and its future research fields[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 62-68. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2013.01.007] |

| [6] |

胡序威, 周一星, 顾朝林. 中国沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 44-48. [Hu Xuwei, Zhou Yixing, Gu Chaolin. Studies on the Spatial Agglomeration and Dispersion in China's Coastal City and Town Concentrated Areas[M]. Beijing: Science Press, 2000: 44-54.]

|

| [7] |

刘静玉, 丁志伟, 孙方, 等. 中原经济区城镇空间结构优化重组研究[J]. 经济地理, 2014, 34(10): 53-61. [Liu Jingyu, Ding Zhiwei, Sun Fang, et al. Reconstruction of urban spatial structure in Central Plains Economic Region[J]. Economic Geography, 2014, 34(10): 53-61.] |

| [8] |

周一星, 史育龙. 建立中国城市的实体地域概念[J]. 地理学报, 1995, 50(4): 289-301. [Zhou Yixing, Shi Yulong. Toward establishing the concept of physical urban area in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1995, 50(4): 289-301. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1995.04.002] |

| [9] |

Wu Fulong. China's emergent city-region governance:A new form of state spatial selectivity through state-orchestrated rescaling[J]. International Journal of Urban&Regional Research, 2016, 40(6): 1134-1151. |

| [10] |

Scott A. Global City-regions:Trends, Theory, Policy[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001: 326-327.

|

| [11] |

方创琳, 毛其智. 中国城市群选择与培育的新探索[M]. 北京: 科学出版社, 2015: 98-122.

|

| [12] |

王发曾, 闫卫阳, 刘静玉. 省域城市群深度整合的理论与实践研究——以中原城市群为例[J]. 地理科学, 2011, 31(3): 280-286. [Wang Fazeng, Yan Weiyang, Liu Jingyu. Theory and practice in deep integration of provincial urban agglomeration:A Case of Zhongyuan urban agglomeration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(3): 280-286.] |

| [13] |

王佃利, 王玉龙, 苟晓曼. 区域公共物品视角下的城市群合作治理机制研究[J]. 中国行政管理, 2015(9): 6-12. [Wang Dianli, Wang Yulong, Gou Xiaoman. The study of cooperative governance mechanisms of urban agglomeration in the perspective of regional public goods[J]. Chinese Public Administration, 2015(9): 6-12.] |

| [14] |

Yang C, Li S M. Transformation of cross-boundary governance in the Greater Pearl River Delta, China:Contested geopolitics and emerging conflicts[J]. Habitat International, 2013, 40(3): 25-34. |

| [15] |

金太军, 汪波. 中国城市群治理:摆脱"囚徒困境"的双重动力[J]. 上海行政学院学报, 2014, 15(2): 12-19. [Jin Taijun, Wang Bo. The governance of China's city groups:Dual motives of extricating "prisoners dilemma"[J]. The Journal of Shanghai Administration Institute, 2014, 15(2): 12-19. DOI:10.3969/j.issn.1009-3176.2014.02.002] |

| [16] |

Martens M. Adaptive cities in europe. Interrelationships between urban structure, mobility and regional planning strategies[J]. Amsterdam, 2006, 86(1): 154-157. |

| [17] |

Harrison J. Re-reading the new regionalism:A sympathetic critique[J]. Space & Polity, 2006, 10(1): 21-46. |

| [18] |

Jonas A E G, Goetz A R, Bhattacharjee S. City-regionalism as a politics of collective provision:Regional transport infrastructure in Denver, USA[J]. Urban Studies, 2014, 51(11): 2444-2465. DOI:10.1177/0042098013493480 |

| [19] |

Brenner N. New State Spaces[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004: 57-69.

|

| [20] |

殷洁, 罗小龙. 尺度重组与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 67-73. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Rescaling, deterritorialization and reterritorialization:The political economic analysis for city and regional restructuring[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 67-73.] |

| [21] |

Shen J. Scale, state and the city:Urban transformation in post-reform China[J]. Habitat International, 2007, 31(34): 303-316. |

| [22] |

马学广, 李鲁奇. 新国家空间理论的内涵与评价[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 1-9. [Ma Xueguang, Li Luqi. A summary and review of the framework of new state space[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 1-9.] |

| [23] |

尼尔布伦纳, 徐江. 全球化与再地域化:欧盟城市管治的尺度重组[J]. 国际城市规划, 2008, 23(1): 4-14. [Neil Brenner, Xu Jiang. Globalisation as reterritorialisation:The re-scaling of urban governance in the European Union[J]. Urban Planning International, 2008, 23(1): 4-14.] |

| [24] |

Offe C. Structural problems of the capitalist state[J]. German Political Studies, 1974(1): 31-57. |

| [25] |

Jessop B. Towards a Schumpeterian workfare state? Preliminary remarks on post-fordist political economy[J]. Studies in Political Economy, 1993, 40(1): 7-39. DOI:10.1080/19187033.1993.11675409 |

| [26] |

Jessop B. State theory:Putting capitalist states in their place[J]. Journal of Critical Realism, 1990, 16(3): 165-169. |

| [27] |

Jones M R. Spatial selectivity of the state? The regulationist enigma and local struggles over economic governance[J]. Environment & Planning A, 1997, 29(5): 831-864. |

| [28] |

Jones M, Macleod G. Towards a regional renaissance? Reconfiguring and rescaling England's economic governance[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1999, 24(3): 295-313. DOI:10.1111/j.0020-2754.1999.00295.x |

| [29] |

Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in Western Europe, 1960-2000[J]. Review of International Political Economy, 2004, 11(3): 447-488. DOI:10.1080/0969229042000282864 |

| [30] |

陈浩, 张京祥, 李响宇. 国家空间分异与国家空间视角的中国城市研究思路初探[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 9-16. [Chen Hao, Zhang Jingxiang, Li Xiangyu. An exploration to state spatial differentiation and Chinese urban studies through the leus of state space theory[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 9-16. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.05.003] |

| [31] |

李禕, 吴缚龙, 黄贤金. 解析我国区域政策的演变:基于国家空间选择变化的视角[J]. 现代城市研究, 2015(2): 2-6. [Li Yi, Wu Fulong, Huang Xianjin. Decoding the changing regional policy in China:State spatial selectivity shifts in contemporary China[J]. Modern Urban Research, 2015(2): 2-6. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.02.02] |

| [32] |

王磊.尺度重组视角下的长江中游城市群战略[C]//中国城市规划学会.多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(01.城市化与区域规划研究).昆明: 云南科技出版社, 2012: 605-614. [Wang Lei. The strategies of urban agglomeration under the perspective of rescaling in the Middle Yangtze River Delta[C]//Diversity and Inclusion: Proceedings of China's Urban Planning Annual Conference in 2012(01.Research on the Urbanization and Regional Planning).Kunming: Yunnan Science & Technology Press co., Ltd., 2012: 605-614.]

|

| [33] |

Peck J, Theodore N. Exporting workfare/importing welfare-towork:Exploring the politics of third way policy transfer[J]. Political Geography, 2001, 20(4): 427-460. DOI:10.1016/S0962-6298(00)00069-X |

| [34] |

陈品宇, 朱春 聪". 一带一路"战略的资本流动及其空间格局——基于不平衡地理发展理论视角[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(3): 1-6. [Chen Pinyu, Zhu Chuncong. Capital movement and spatial pattern of the Belt and Road initiative:Based on perspective of uneven geographical development theory[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.03.001] |

| [35] |

Ma L J C. Urban administrative restructuring, changing scale relations and local economic development in China[J]. Political Geography, 2005, 24(4): 477-497. DOI:10.1016/j.polgeo.2004.10.005 |

| [36] |

张京祥, 吴缚龙. 从行政区兼并到区域管治——长江三角洲的实证与思考[J]. 城市规划, 2004, 28(5): 25-30. [Zhang Jingxiang, Wu Fulong. From merger of administrative region to regional governance:Case study to Yangtze River Delta[J]. City Planning Review, 2004, 28(5): 25-30.] |

| [37] |

晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 1-8. [Chao Heng, Ma Xueguang, Li Guicai. Production strategy of space under the national strategy region in the perspective of scale rescaling:Based on the analysis of the state-level new areas[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 1-8.] |

| [38] |

罗小龙, 沈建法. 基于共同利益关系的长江三角洲城市合作——以长江三角洲城市经济协调会为例[J]. 经济地理, 2008, 28(4): 543-547. [Luo Xiaolong, Shen Jianfa. Partnership-oriented inter-city cooperation in the Yangtze River Delta region:A case study on the forum the coordination of urban economy of the Yangtze River Delta region[J]. Economic Geography, 2008, 28(4): 543-547.] |

| [39] |

张京祥. 国家-区域治理的尺度重构:基于"国家战略区域规划"视角的剖析[J]. 城市发展研究, 2013, 20(5): 45-50. [Zhang Jingxiang. Scale rescaling of regional governance:Based on the analysis of the perspective of "National Strategic Regional Planning"[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(5): 45-50. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2013.05.007] |

| [40] |

方创琳. 中国城市群形成发育的政策影响过程与实施效果评价[J]. 地理科学, 2012, 32(3): 257-264. [Fang Chuanglin. Policy implication process and prospect of Chinese urban agglomerations formation and development[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(3): 257-264.] |

| [41] |

方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. [Fang Chuanglin, Wang Zhenbo, Ma Haitao. The theoretical cognition of the development law of China's urban agglomeration and academic contribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 651-665.] |