20世纪80年代,伴随着信息通讯技术的迅猛发展和跨国公司主导的经济全球化的快速推进,在全球产业分工中占据高端价值链环节的“世界城市”(world city)[1]、“全球城市”(global city)[2]快速崛起。这些世界城市、全球城市并不是孤立发展的,它们通过资本、贸易、交通、产业分工等联系获取和交换流动的经济资源,形成全球范围内庞大的网络体系。在这一背景下,Castells提出了“流空间理论”(the space of flows theory)[3, 4],Taylor等提出了“中心流理论”(the central flow theory)[5]。前者认为城市可以被概念化为承接流动资源的节点,空间的主导形式不再是地理空间,而是全球关键节点之间的流空间;后者将城市间关系看作是网络化的,强调个体城市的外部联系。

上述概念和理论强有力的推动了“城市网络”实证研究的开展。这其中,起步较早且影响广泛的研究范式是运用“连锁网络模型”(interlocking network model)从静态的视角分析由金融、管理咨询、广告、法律、会计等先进生产性服务业中的企业总部—分支联系形成的全球城市网络[6-8]。随后,该领域的研究呈现出以下几个方面的拓展:第一,网络关系数据来源从企业总部—分支联系拓展到交通与通讯联系和社会文化交往联系等多种“流”,如,Choi等横向比较了基于互联网通讯和航空运输构建的全球城市网络[9],Chow等分析了由高等教育交流形成的全球城市网络[10];第二,研究视角从静态过渡到动态演变,如,Liu等研究了2000—2010年全球城市网络的动态演变[11],Derudder等研究了2000—2012年全球城市网络的动态演变[12];第三,关注的行业不再局限于先进生产性服务业,如,Lüthi等、Martinus等、Hoyler等、王娟等分别探究了由信息技术行业、能源行业、传媒行业、酒店行业中的企业总部—分支联系构建的城市网络[13-16];第四,空间尺度从全球细化到洲际、国家、区域各种维度,如,Good等研究了非洲城市网络[17],Growe等、陈伟等分别研究了德国城市网络和中国城市网络[18, 19],Cheng等、赵映慧等分别研究了长江三角洲城市网络和东北地区城市网络[20, 21]。以上研究表明,加入城市网络对城市自身发展是一把双刃剑:一方面,城市间网络联系能充分发挥各个城市的比较优势,实现城市间资金、技术、人才、信息等生产要素的交流和协作,从而带动不同空间城市经济的协同增长;另一方面,各个城市在城市网络中的地位往往并不平等,当网络中扩散效应不及极化效应的时候,会加剧城市间竞争的马太效应。

总之,上述研究多依据企业总部—分支联系、交通与通讯联系和社会文化交往联系等途径获取关系数据,将生产要素在城市间的流动作为构建城市网络的物质基础[22, 23],进而来探讨城市间经济、社会和文化的互动和发展。然而,要真正全面刻画城市网络内生产要素的流动,绝不能忽视不同城市企业间基于产业价值链分工联系[24, 25]。20世纪90年代以来,随着产品内分工日益细化,该种联系最为普遍,而且规模巨大。产业价值链分工联系本质上是企业间优势互补的合作行为[26-28]。起初,某一城市依托自身的资源禀赋吸引特定产业的企业集聚,但一开始企业的集聚可能难以形成完整的价值链。某些价值链环节的缺失和薄弱便会促使该城市的企业通过跨区域的外部联系来获取异质化资源、弥补短板,从而引发了企业基于产业价值链的分工在更大的空间维度拓展:从城市内部联系发展到城市间的联系。因此,学者们普遍意识到基于产业价值链分工联系所表征的城市网络研究将是人文地理学网络研究的主流方向[29, 30]。但长久以来,跨越地理空间的产业价值链分工联系的关系性数据的采集相对困难[31],使得学术界对此研究少有涉及。

电影产业为研究基于产业价值链分工联系的城市网络提供了天然的试验田。首先,电影产业网络化组织运营特征明显:企业间基于电影的价值链分工合作所形成的网络已成为电影产业发展的主要载体[32-34]。加之,每一部电影的片首和片尾字幕以及海报都提供了清晰的跨区域的企业价值链分工联系信息,无疑为展开基于产业价值链分工联系的城市网络研究提供了切入点。进入21世纪,院线制改革推动中国电影产业一路高歌猛进,创作生产和票房消费都异常活跃,显示出迅猛地发展势头:中国电影产量从2003年140部,增长到2015年的686部,成为全球第三大电影制作国;中国电影的年度票房从2003年还不足6亿元,井喷至2015年的271亿元人民币,推动中国一跃成为仅次于北美的全球第二大票房市场[35]。电影企业基于中国电影所形成的城市网络的地理边界如何确定?网络中城市间的联系强度如何?基于价值链的分工协作如何在城市间展开?哪些城市在网络中占据核心的地位?本文将以2003—2015年期间的中国电影产业为研究对象,基于中国电影产业价值链分工联系构建城市网络,并展开深入分析来回答以上问题。从而为促进城市间电影产业的协调发展提供一个更为开阔和新颖的视角。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源 2.1.1 样本选择考虑到样本的代表性和技术的可行性,本文选取2003—2015年各年度中国电影票房排名前30的影片共390部为研究样本,涉及分布于84个城市的1861家企业①。

样本选择依据如下:第一,本文以票房占比来保证样本的代表性。2003—2015年各年度票房排名前30的影片已经占据当年中国电影票房的75%以上②。这意味着,每年中国电影票房为少数电影所垄断,再增加样本对总票房的边际贡献很小。第二,采样受制于数据的可得性限制。中国电影产业市场化运营始于2002年6月的电影院线制改革,在此之后虽然中国电影每年的产量较大,但只有约30%的电影能够进入院线公映③,而没有公映的影片的数据难以采集。

2.1.2 网络构建电影的开发运营涉及出品、拍摄、后期制作、发行、营销推广、放映、衍生品开发等多个价值链环节④。当不同城市的电影企业参与同一部电影的开发运营时,便引发了生产要素在上述城市间的流动。这正是本文构建城市网络的逻辑基础。具体网络构建过程如下:

第一步,根据样本中每一部影片的片头、片尾和海报,整理出参与该电影所有企业的名录;第二步,运用EXCEL对390部样本电影的企业信息进行数据透视处理,合并得到“1861*390”的企业—电影网络(矩阵A);第三步,利用UCINET对矩阵A进行转换处理,得到“1861*1861”的企业合作网络;第四步,根据企业所属城市,形成“1861*84”的企业—城市网络(矩阵B);第五步,将企业合作网络与矩阵B相乘,得到矩阵C;最后,利用矩阵B的转置矩阵乘以矩阵C,便得到了“84*84”的基于中国电影产业价值链分工联系的城市网络(以下简称:城市网络)。

2.2 研究方法本文运用社会网络分析法测度城市网络的结构特征,具体指标包括网络密度、联系强度、递推权力、递推中心度、递推权力的基尼系数。

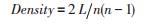

2.2.1 网络密度(density)网络密度刻画的是网络中所有节点间联系的稠密程度,具体用网络中的实际联系数量占理论上最多联系数量的比例来衡量。对于无向网络,其计算公式为:

|

(1) |

式中:L是网络中的实际联系数量,n是网络中的节点数量[36]。网络密度的取值范围为“0—1”。网络密度越接近0表示城市网路的联系越稀疏,越接近1表示城市网络的联系越稠密。

2.2.2 联系强度(Rij)联系强度是指节点间的联系次数,它衡量的是节点间两两联系的紧密程度。在本文的城市网络中,城市i与城市j的联系强度等于城市i所有的企业与城市j所有的企业的共同参与电影数量的加总。

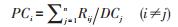

2.2.3 递推权力(PCi)和递推中心度(RCi)网络权力是指节点控制网络中资源、信息流动的能力,网络中心性指的是节点在网络中集聚、扩散资源、信息的能力[37, 38]。因此,网络权力与网络中心性并不能完全划等号。以往的研究多采用中心度(度数中心度、中介中心度和接近中心度)或结构洞来刻画节点的权力和中心性,但它们都没有充分考虑节点间的联系强度以及间接联系对节点的网络权力和网络中心性的影响,也不能界定两者的区别和联系[37, 39]。鉴于此,Neal提出了递推权力和递推中心度的概念,用以分别表征节点的网络权力和网络中心性。具体计算公式如下:

|

(2) |

|

(3) |

式中:Rij为节点i和节点j之间的联系强度,DCj则表示与节点j有直接联系节点数量。

2.2.4 递推权力的基尼系数(Gini)借鉴已有研究[40],利用递推权力的基尼系数测度整体网络的权力结构。参考基尼系数的原始标准,以0.40为临界值。如果该指标的数值小于0.40且越接近于0,说明网络中节点的权力分布趋于平等;大于0.40且越接近于1,网络权力越高度集中在少数核心节点。其计算公式为:

|

(4) |

式中:μ是节点递推权力的均值,| PCi - PCj |是节点间递推权力的绝对离差,n是节点数量[41]。

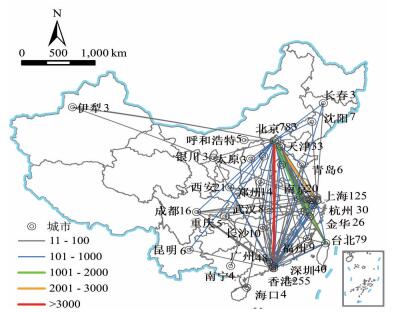

3 城市网络的结构特征及其原因分析 3.1 城市网络中的企业分布对1861家电影企业的空间分布的分析表明,企业在地理空间上广泛分布于城市网络中的84个城市节点(见图 1):有1644个企业分布在59个国内城市节点,约占总数的88%。这其中,783家企业集聚在北京,约占总数的42%;其次是香港255家,约占14%;上海125家,占比约7%,其余国内城市占比均在5%以下。此外,217个企业分布在境外的25个城市节点。这其中,首尔、东京、洛杉矶等城市的企业数量相对较多,占比都在2%上下。需要说明的是,出于图像可辨识性考虑,图 1仅显示了部分国内城市节点的企业数量(即城市名称右边的数字)及其它们的联系强度,国外城市节点以及其余国内城市节点的信息未显示。

|

图 1 基于中国电影产业价值链分工联系的国内城市网络(2003—2015) Fig.1 Domestic City Network Based on the Value Chain Division of Chinese Film Industry (2003—2015) 底图来源:国家测绘地理信息局标准地图服务网站1:2200万中国地图。 |

网络密度可用于刻画网络中节点间相互联系的密集程度。经测算,城市网络的密度仅为0.25。这说明城市间基于中国电影产业价值链的分工合作的联系比较稀疏。这一定程度源于电影产业的特性:“创意”是电影产业的灵魂。学者们研究发现“创意”产生的重要特质:差异化思考、思维交叉、异质性文化交流、多元主体间对话和反馈等[32, 33]。随着中国电影市场日渐成熟,今天的消费者的审美往往挑剔、并富有个体独特性。雷同的剧情、固定叙事模式、单一的文化特征,难以激化良好的“创意”。这就决定了电影企业需要根据电影的具体特征,频繁地更换合作伙伴,以此来寻求差异化资源的补给。因此,电影产业中企业间合作网络不可能如制造业那么相对稳定和固化,而是高度富有“弹性”,这使得城市网络覆盖了更多的边缘节点,而边缘节点间又缺少联系,从而致使网络密度相对较低。

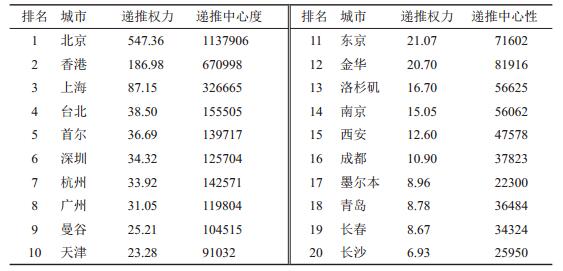

3.2.2 城市网络的权力特征所有网络都是围绕相对权力关系构建。本文选用递推权力、递推权力的基尼系数测度城市网络权力分布特征。其中,递推权力测度单个城市在网络中的权力大小,递推权力的基尼系数测度整个城市网络的权力结构。经测算,城市网络中节点的递推权力的平均值为15.30、最大值为547.36、最小值为0.06,且整个城市网络递推权力的基尼系数高达0.85。这表明城市网络权力分布是高度极化的,尤其集中在少数核心城市。

表 1列出了递推权力排名前20名的城市,并附上它们的递推中心度作为参照。可见,城市递推权力的大小与递推中心性高度相关,但排名并非是一一对应。具体从各个城市的递推权力来看,北京的递推权力高达547.36,无可争议的成为城市网络的主核心。香港和上海分别以186.98、87.15的递推权力,成为城市网络的两个副核心。而其它81个城市的递推权力均在40以下,就如车轮的“轮辐”,处于边缘圈层。这种“一主二副”的“中心—外围”的权力格局是电影产业“文化”、“商业”、“政治”属性在中国特殊的产业制度和各城市社会文化环境影响下的空间体现。

| 表 1 城市网络中递推权力排名前20的城市(2003—2015) Tab.1 Top 30 Cities in Recursion Power Ranking in the City Network (2003—2015) |

(1)中国电影产业的“文化”属性。文化作为电影叙事的背景和影响因素,将自始至终地在电影内容和产业组织方式等多方面体现。一方面,特定区域的文化资源禀赋条件,如文化背景、文化意识、价值观、生活方式在电影内容中被传递。另一方面,当地“开放、包容、多元”的社会文化环境,会使嵌入其中的电影创意阶层对所在区域产生强烈的依恋,并对创意灵感和美学创作具有催化作用[42]。毫无疑问,北京、香港、上海能成为中国电影产业的中心,源于三地最具特性的“京派”、“港派”和“海派”地域文化,以及这三种文化不约而同拥有的“开放、包容、多元”的共性。①“京派”文化厚重开放:在文化心理上表现为厚重与成熟下的自信和包容,艺术上讲究纯粹的审美,主张艺术的非功利性,沉潜传统,尊重个性、姿态开放。受这种文化气息的熏陶,大批拥抱“理想”或怀揣“梦想”的电影相关从业人员,如新晋编剧、年轻导演、网红、段子手、戏剧人、群众演员涌入北京。②“港派”文化自由开放:百多年来的英国殖民统治,中西文化和价值观念在这个特殊的环境里交织激荡。经过几代人的努力,一个承古启今、中西融会、自由开放、多元混合“港派”文化逐渐形成。③“海派”文化开时尚风气之先河:1843年开埠以来,上海商贾云集,人口流动频繁。源于古典江南市井文化和西方近代文化碰撞而产生的“海派文化”逐渐形成,其基本特征是海纳百川、兼容并蓄。

(2)中国电影产业的“商业”属性。当代电影产业是典型的资本密集型产业,电影的拍摄制作与营销推广、影院的建设都需企业投入大量资金。同时,为了收回成本、最大程度获取利润,电影企业势必追求商业票房。20世纪90年代开始,随着电视在中国普通家庭的普及,计划经济时代下的中国电影产业面临巨大的挑战。这使得轰轰烈烈的院线制改革、国有电影企业改革在21世纪初拉开序幕。与此同时,富有活力的民营资本和境外资本的快速涌入。包括博纳影业集团有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司、光线影业有限公司在内的诸多民营影视企业纷纷抓住历史机遇,此后数年间企业经营业绩一直高速增长。竞争机制去旧迎新,催生了日益繁荣的中国电影票房市场,电影“商业”属性逐渐具备。北京、香港、上海三地作为中国区域经济最为发达的“京津冀”、“泛珠三角”、“长三角”的核心城市,经济发展水平高、金融资本充裕、人口密集,本地市场需求旺盛。因此,上述三座城市吸引了大量影视企业集聚,具备适宜电影产业发展的商业环境。

(3)中国电影产业的强烈的“政治”属性。建国初期,国有电影制片厂是政府重要的舆论宣传机构,中央政府对制片厂实行统一规划、统一管理。电影生产资源由国家垄断,牌照由国家掌控,民间资本、社会资本不能介入。这种计划经济式的电影体制一直持续20世纪90年代。进入21世纪,国有电影制片厂的改革逐渐推进,电影“产业化”的进程提速,但中国电影产业的“政治属性”依然明显。例如,中国电影产业的行政主管部门—国家新闻出版广电总局(简称:广电总局)⑤拥有左右影视产业发展的强大职能:它贯彻和执行党和国家的政策与指令,负责拟定影视创作的方针政策,把握舆论导向;以审查、许可制度为手段对中国电影实行监管,并规划电影的创作题材。因此,中国电影实行的是比西方更为严格的“全面审查许可制度”:不仅包括针对电影内容的审查许可,还包括针对企业从事电影及相关行业的准入许可。另外,国家广电总局依据价值链把影片从创作到放映,拆分为若干具体的环节,来单独设置审查和许可。通过这种全面审查、事事许可的管理形式,中央政府获得对电影产业强大的控制权。同时,中央政府还把“进口片发行权”、“合拍片审批权”等一些垄断性政策资源和官方色彩的管理职能赋予中国电影集团公司(简称:中影集团),使之成为国家力量的企业代表。

北京是中国的政治中心和文化中心,也是广电总局和中影集团的所在地。因此,北京电影企业具备信息和资源优势。电影企业集聚在北京,借由地理临近性,可以和相关管理机构频繁联系,第一时间了解国家产业政策的动向和行业信息,快速对市场需求做出反应;还可以通过与关键行政人员的亲密接触,获取政策性资源、并借由灰色地带从容穿越产业壁垒。而中国其它区域,即使是香港和上海也并不具备北京这样得天独厚的产业发展“政治”条件。这让北京脱颖而出,成为城市网络的主核心。

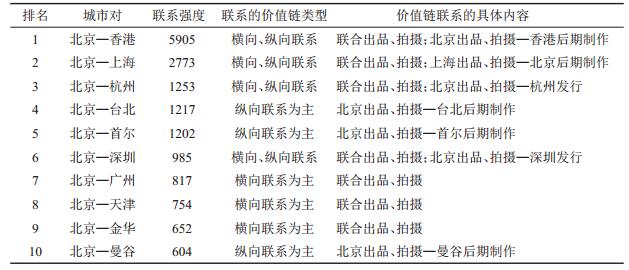

3.2.3 城市间联系强度和价值链特征如前文所述,城市网络中的联系并不局限于59个国内城市之间,还蔓延到洛杉矶、东京、首尔、巴黎、曼谷等境外地区的25个城市。上述84个城市共形成了3486个城市对(city pairs),它们的联系强度的平均值为8.94、最大值为5905、最小值为0。从联系强度大于0的883个城市对来看,城市间的联系以跨越不同价值链环节的纵向联系为主,横向联系为辅。

具体从联系强度排名前10的城市对来看,城市间强联系都是围绕北京展开的(见图 1和表 2)。这源于北京作为城市网络的核心,拥有强大的电影生产能力:本研究选取390部中国电影中,北京电影企业为第一出品单位的电影有208部,占据总样本的53%;而北京电影企业参与出品的电影有307部,占据总样本的79%。北京与其它城市联系的价值链特征如下:

| 表 2 联系强度排名前10的城市对(2003—2015) Tab.2 Top 10 City Pairs in Connection Strength (2003—2015) |

(1)香港、上海、杭州、深圳与北京的联系涵盖了价值链横向和纵向多重联系。①北京与香港是城市网络中联系强度最大的城市对,它们之间的联系强度高达5905。它们之间的联系类型主要为以下两类。第一类,制片企业之间互补性的横向联系。北京与香港的联系多为两地制片企业之间基于出品和拍摄环节的合作,这占到两地联系总数的近30%。这源于两地产业的高度互补性。内地电影市场巨大但起步较晚,电影“政治”属性强烈,商业化运营经验缺乏;香港商业化运作历史悠久,制片和后期制作环节实力强劲。然而,亚洲金融危机使得香港电影的东南亚市场萎靡。因此,它急需拓展庞大的内地市场。2003年,中央政府与中国香港特区政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》,香港与内地的合拍片限制放宽。庞大的内地市场向中国香港电影企业敞开大门。两地制片企业互补性横向联系迅速展开。大批中国香港制片企业大举北上,一大群电影工作者返回北京与中国香港之间,带来了近十多年电影“合拍潮”。从早期的《天下无贼》、《功夫》,到最近的《湄公河行动》、《美人鱼》等优秀中国电影几乎无一不是北京和中国香港的合拍片。第二类,北京制片企业与香港后期制作企业之间的纵向联系。后期制作企业在地理分布上有较为明显的集聚趋势[43]。在内地,规模较大、技术水平较高的本土后期制作企业主要集中在北京。然而即便是北京,由于发展时间短,其电影后期制作实力是相对薄弱的:80%以上的后期制作企业是只有几十人的小工作室,公司规模超过200人的不到10家[43]。而从科研投入和技术水平来说,上述企业无法企及好莱坞同行,甚至与首尔、香港、台北、曼谷的同行比较都还有一定的差距。因此,香港的后期制作企业积极参与到北京企业出品的电影中,这种纵向联系约占两地联系数量的40%。②北京与上海的联系强度排名第二。上海作为中国电影产业发祥地,更是国际大都市,市场秩序规范,产业历史悠久,金融机构密集、资本丰厚,电影企业有深厚的资本运营经验。但是,相对于北京,上海在后期制作环节的竞争力不足。它们之间的联系也可以分为两类。第一类,上海制片企业以资本为纽带,通过与北京制片企业横向的联合出品、拍摄的方式合作。这种联系约占两地联系数量的30%。第二类,上海企业出品的电影也需要仰赖北京电影企业完成后期制作。这种纵向联系约占两地联系数量的30%。需要指出的是,大部分第二类联系是建立在第一类联系的基础上产生的。如《龙门飞甲》、《赵氏孤儿》、《太平轮》、《小时代》、《唐人街探案》等影片,都是由北京和上海的企业联合出品、拍摄,而后期制作主要由北京企业担纲。③杭州、深圳与北京的联系包括以下两类:第一类是制片企业之间的价值链横向联系;第二类联系是这两个城市的发行企业与北京制片企业的联系。杭州是中国最具文化气息与产业活力的城市,中小影视企业密集繁荣,更是阿里巴巴的所在地;而深圳是中国开放前沿阵地,文化多元、开放包容,诞生了腾讯这一互联网巨头。这两个城市影视投资公司密集、互联网技术先进,因为它们具备相同的特质:充裕的民资、灵活的体制、开放的政策、高效的政府。因此,地处杭州、深圳的制片企业与北京制片企业展开了广泛的合作,如《捉妖记》、《夏洛特烦恼》、《寻龙诀》、《一九四二》、《画皮2》、《熊出没之夺宝熊兵》等影片都是杭州或深圳的制片企业与北京制片企业共同出品、拍摄的;不仅如此,北京制片企业主控的影片也需要借力杭州、深圳两地的互联网影视企业为之提供线上发行服务。

(2)台北、首尔、曼谷与北京的联系多为价值链纵向配套关系。这三座城市多承接北京企业出品电影的后期制作。①中国台北是亚洲后期制作产业的一个中心,能提供高水平的音乐、特效、动画专业后期制作。如《捉妖记》、《左耳》、《西游记之大闹天宫》等北京企业出品电影的后期制作,都有台北企业积极参与的身影。②韩国首尔的忠武路被称为韩国的“好莱坞”,是韩国影视文化界的代名词。良好的产业环境加上政府的大力支持,培育出世界闻名的后期制作团队。如,《美人鱼》、《鸿门宴》、《狄仁杰之通天帝国》、《九层妖塔》等北京企业出品电影都是由韩国团队参与后期制作的。③泰国曼谷是新崛起的东南亚电影产业中心。其政府大幅降低电影器材进口税,促进本土企业利用低廉的价格优势,积极承接好莱坞电影和香港电影的后期制作。伴随着香港与中国内地的合拍潮,曼谷后期制作企业与北京制片企业有紧密的协作,如《西游降魔》、《十二生肖》、《窃听风云》、《让子弹飞》、《画皮》等北京企业出品的电影都由曼谷企业参与后期制作。

(3)广州、天津、金华与北京的联系多为价值链横向合作关系。这三座城市与北京的联系多体现为制片企业间的联合出品、联合拍摄。①广州、天津经济发达、金融资本充分,这两个城市的制片企业以联合出品、联合拍摄的方式与北京制片企业合作,共同参与了《战狼》、《栀子花开》、《建党伟业》、《越光宝盒》等影片。②金华虽然在经济发展水平上与广州、天津有一定差距,但它坐拥中国最负盛名影视拍摄基地—横店影视城,大量中小制片企业在此集聚。金华、北京两地的制片企业在《痞子英雄2》、《四大名捕2》、《小时代3》、《西游记之大圣归来》等影片展开了紧密的资本合作。

4 结论与讨论中国有着悠久的历史文化,也有着区别于西方发达国家的电影产业制度文化环境。而这深深影响了基于中国电影产业价值链分工联系的城市网络的结构特征。本文选取2003—2015年占据当年票房75%以上的中国电影为样本,基于中国电影产业价值链分工联系数据构建了城市网络。在此基础上,运用社会网络分析法对中国电影生产的城市网络展开了实证分析。研究发现:第一,由于创意产业的特性,城市网络的密度仅为0.25,城市间的联系较为稀疏。第二,城市网络呈现出“一主二副”的“中心—外围”结构,特有的“政治”优势使得北京成为主核心。第三,北京是城市网络中强联系的主导者。香港、上海与北京的联系纵横交错、最为紧密,首尔、台北、曼谷与北京的联系多为纵向配套,广州、天津、金华与北京之间的联系多为横向合作。第四,中国电影产业鲜明的三重属性、尤其是政治属性深刻的影响了该城市网络的结构特征的形成。由此,可依托城市网络来推动中国区域电影产业协调发展:一方面,发挥北京、香港、上海三个核心城市的增长极作用,鼓励它们不断地跨越地理空间从洛杉矶、伦敦、东京、首尔等影视发达城市汲取项目资金、创意人才、影视技术等生产要素,积极参与全球范围内的电影产业竞争协作,在发展壮大本地电影产业的同时,辐射和带动国内其它城市电影产业的发展;另一方面,支持国内边缘城市节点通过网络联系增强自身发展内力,尤其是杭州、深圳、广州、金华等电影产业基础较好的城市,应当立足比较优势,进一步拓展、深化与国内其它城市的价值链分工联系,从而提升本地产业发展水平。

本文基于企业间产业价值链分工联系来测度城市网络,拓展了城市网络的数据来源途径,较好地对话并补充了以企业“总部—分支”联系为基础的城市网络研究。具体来说主要贡献如下:①以往城市网络研究局限于企业的“总部—分支”联系,该种联系本质上是一种“企业内联系”。然而,城市网络的“流”更多地来自于基于产业价值链分工的“企业间联系”,而非基于所有权关系的“企业内联系”[25]。本文以企业间产业价值链分工联系作为基础,分析电影生产的城市网络,能够从新的视角测度城市间生产要素的流动,并积极对话于经济地理学领域的全球商品链[26]、全球价值链[27]和全球生产网络[28]等相关研究。②以往以企业“总部—分支”所构建的城市网络联系多依据城市节点是否是企业总部或区域性分支的所在地来主观赋值其重要程度(从总部到各级分支依次赋权5到1)。本文对城市网络联系的测算相对更为客观,没有人为干预。③以往基于企业“总部—分支”联系的城市网络研究偏重于定量分析,较少关注城市间联系的具体内容[44]。本文不仅定量测度了城市网络的结构特征,而且结合电影产业特性对城市间联系的具体内容展开了深入的定性分析,从而丰富了城市网络的研究内容。

注释:

① 企业所在地具体到地级市及以上级别的城市。

② 本文中的“中国电影票房”仅为中国电影在中国国内的票房,不包括中国电影在境外的票房以及“进口电影”在中国国内的票房。

③ 中国电影每年的产量以及进入院线公映的数量详见艺恩咨询公布的历年《中国电影产业研究报告》。

④ 放映环节、衍生品开发环节以及海外发行等没有统一、客观的数据来源,故本文不加以研究。

⑤ 2018年,国务院机构改革后,电影的管理部门从广电总局升级为中央宣传部。

| [1] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1986, 17(1): 69-83. DOI:10.1111/dech.1986.17.issue-1 |

| [2] |

Sassen S. The Global City:New York, London, Tokyo[M]. Princeton, N J: Princeton University Press, 1991: 85-192.

|

| [3] |

Castells M. The Informational City:Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-regional Progress[M]. Oxford: Blackwell, 1989: 126-171.

|

| [4] |

Castells M. Grassrooting the space of flows[J]. Urban Geography, 1999, 20(4): 294-302. DOI:10.2747/0272-3638.20.4.294 |

| [5] |

Taylor P J, Hoyler M, Verbruggen R. External urban relational process:Introducing central flow theory to complement central place theory[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2803-2818. DOI:10.1177/0042098010377367 |

| [6] |

Taylor P J. Specification of the world city network[J]. Geographical Analysis, 2001, 33(2): 181-194. |

| [7] |

Taylor P J. World City Network:A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge, 2004.

|

| [8] |

Yang X L, Derudder B, Taylor P J, et al. Asymmetric global network connectivity in the world city network, 2013[J]. Cities, 2017, 60: 84-90. DOI:10.1016/j.cities.2016.08.009 |

| [9] |

Choi J H, Barnett G A, Chon B S. Comparing world city networks:A network analysis of internet backbone and air transport intercity linkages[J]. Global Networks, 2006, 6(1): 81-99. |

| [10] |

Chow A S Y, Loo B P Y. Applying a world-city network approach to globalizing higher education:Conceptualization, data collection and the list of world cities[J]. Higher Education Policy, 2015, 28(1): 107-126. |

| [11] |

Liu X, Derudder B, Witlox F, et al. Cities as networks within networks of cities:The evolution of the city/firm duality in the world city network, 2000-2010[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(4): 465-482. DOI:10.1111/tesg.2014.105.issue-4 |

| [12] |

Derudder B, Taylor P J. Change in the world city network, 2000-2012[J]. The Professional Geographer, 2016, 68(4): 624-637. DOI:10.1080/00330124.2016.1157500 |

| [13] |

Lüthi S, Thierstein A, Bentlage M. The relational geography of the knowledge economy in Germany:On functional urban hierarchies and localized value chain systems[J]. Urban Studies, 2013, 50(2): 276-293. DOI:10.1177/0042098012452325 |

| [14] |

Martinus K, Sigler T J, Searle G, et al. Strategic globalizing centers and sub-network geometries:A social network analysis of multiscalar energy networks[J]. Geoforum, 2015, 64: 78-89. DOI:10.1016/j.geoforum.2015.06.006 |

| [15] |

Hoyler M, Watson A. Global media cities in transnational media networks[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2013, 104(1): 90-108. DOI:10.1111/tesg.2013.104.issue-1 |

| [16] |

王娟, 李丽, 赵金金, 等. 基于国际酒店集团布局的中国城市网络连接度研究[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 148-153. [Wang Juan, Li Li, Zhao Jinjin, et al. A city network analysis based on spatial distribution of international hotel groups in China[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 148-153. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.01.078] |

| [17] |

Good P, Derudder B, Witlox F. The regionalization of Africa:Delineating Africa's sub regions using airline data[J]. Journal of Geography, 2011, 110(5): 179-190. DOI:10.1080/00221341.2011.567291 |

| [18] |

Growe A, Blotevogel H. Knowledge hubs in the German urban system:Identifying hubs by combining network and territorial perspectives[J]. Raumforschung und Raumordnung, 2011, 69(3): 175-185. DOI:10.1007/s13147-011-0087-1 |

| [19] |

陈伟, 修春亮, 柯文前, 等. 多元交通流视角下的中国城市网络层级特征[J]. 地理研究, 2015, 34(11): 2073-2083. [Chen Wei, Xiu Chunliang, Ke Wenqian, et al. Hierarchical structures of China's city network from the perspective of multiple traffic flows[J]. Geographical Research, 2015, 34(11): 2073-2083.] |

| [20] |

Cheng Y, LeGates R. China's hybrid global city region pathway:Evidence from the Yangtze River Delta[J]. Cities, 2018, 77: 81-91. DOI:10.1016/j.cities.2018.01.015 |

| [21] |

赵映慧, 谌慧倩, 远芳, 等. 基于QQ群网络的东北地区城市联系特征与层级结构[J]. 经济地理, 2017, 37(3): 49-54. [Zhao Yinghui, Chen Huiqian, Yuan Fang, et al. The characteristic and hierarchy structure of urban connection in northeast China based on QQ groups network[J]. Economic Geography, 2017, 37(3): 49-54.] |

| [22] |

Jacobs W, Ducruet C, Langen P D. Integrating world cities into production networks:The case of port cities[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 92-113. DOI:10.1111/glob.2010.10.issue-1 |

| [23] |

Brown E, Derudder B, Parnreiter C, et al. World city networks and global commodity chains:Towards world systems integration[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 12-34. |

| [24] |

Lüthi S, Thierstein A, Goebel V. Intra-firm and extra-firm linkages in the knowledge economy:The case of the emerging mega-city region of Munich[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 114-137. DOI:10.1111/glob.2010.10.issue-1 |

| [25] |

Thierstein A, Lüthi S, Kruse C, et al. Changing value chain of the knowledge economy:Spatial impact of intra-firm and inter-firm networks within the emerging mega-city region of northern Switzerland[J]. Regional Studies, 2008, 42(8): 1113-1131. DOI:10.1080/00343400802154557 |

| [26] |

Hopkins T K, Wallerstein I. Commodity chains in the world economy prior to 1800[J]. Review, 1986, 10(1): 157-170. |

| [27] |

Gereffi G, Humphrey J, Sturgeon T. The governance of global value chains[J]. Review of International Political Economy, 2005, 12(1): 78-104. DOI:10.1080/09692290500049805 |

| [28] |

Coe N M, Dicken P, Hess M. Introduction:Global production network-debates and challenges[J]. Journal of Economic Geography, 2008(8): 267-269. |

| [29] |

宁越敏, 武前波. 企业空间组织与城市-区域发展[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 1-9. [Ning Yuemin, Wu Qianbo. Enterprise Spatial Organization and Urban-Regional Development[M]. Beijing: Science Press, 2011: 1-9.]

|

| [30] |

盛科荣, 张红霞, 佀丹丹. 基于企业网络视角的城市网络研究进展与展望[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 11-17. [Sheng Kerong, Zhang Hongxia, Si Dandan. Progress and prospect of urban networks research through the lens of corporate networks[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 11-17.] |

| [31] |

汪明峰, 魏也华, 邱娟. 中国风险投资活动的空间集聚与城市网络[J]. 财经研究, 2014, 40(4): 117-131. [Wang Mingfeng, Wei Yehua, Qiu Juan. Spatial clustering and urban network of venture capital activities in China[J]. Journal of Finance and Economics, 2014, 40(4): 117-131.] |

| [32] |

Ebbers J, Wijnberg N M. Latent organizations in the film industry:Contracts, rewards and resources[J]. Human Relations, 2009, 62(7): 987-1009. DOI:10.1177/0018726709335544 |

| [33] |

Johns J. Manchester's film and television industry:Project ecologies and network hierarchies[J]. Urban Studies, 2010, 47(5): 1059-1077. DOI:10.1177/0042098009353628 |

| [34] |

王缉慈, 陈平, 梅丽霞, 等. 电影产业集群的典型模式及全球离岸外包下的集群发展[J]. 电影艺术, 2009(5): 15-20. [Wang Jici, Chen Ping, Mei Lixia, et al. The typical model of film industry cluster and its development under global off shoring[J]. Film Art, 2009(5): 15-20.] |

| [35] |

中国电影家协会. 中国电影产业研究报告2016[M]. 北京: 中国电影出版社, 2016: 14. [China Film Association. The Research Report on Chinese Film Industry in 2016[M]. Beijing: Chinese Film Press, 2016: 14.]

|

| [36] |

刘军. 社会网络分析导论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 10-11. [Liu Jun. An Introduction to Social Network Analysis[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2004: 10-11.]

|

| [37] |

Neal Z P. Differentiating centrality and power in the world city network[J]. Urban Studies, 2011, 48(13): 2733-2748. DOI:10.1177/0042098010388954 |

| [38] |

朱查松, 王德, 罗震东. 中心性与控制力:长三角城市网络结构的组织特征及演化-企业联系的视角[J]. 城市规划学刊, 2014(4): 24-30. [Zhu Chasong, Wang De, Luo Zhendong. Centrality and control:The organizational characteristics and evolution of the urban network structure in the Yangtze River Delta:The perspective of enterprise connection[J]. Urban Planning Forum, 2014(4): 24-30. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2014.04.005] |

| [39] |

王成, 王茂军, 柴箐. 城市网络地位与网络权力的关系[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1953-1972. [Wang Cheng, Wang Maojun, Chai Qing. The relationship between centrality and power in the city network[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1953-1972.] |

| [40] |

Giuliani E. Network dynamics in regional clusters:Evidence from Chile[J]. Research Policy, 2013, 42(8): 1406-1419. DOI:10.1016/j.respol.2013.04.002 |

| [41] |

杨耀武, 杨澄宇. 中国基尼系数是否真地下降了?——基于微观数据的基尼系数区间估计述[J]. 经济研究, 2015(3): 75-86. [Yang Yaowu, Yang Chengyu. Did China's Gini coefficient decline?:Estimation of Gini coefficient interval based on micro data[J]. Economic Research Journal, 2015(3): 75-86.] |

| [42] |

Scott A. Entrepreneurship, innovation and industrial development:Geography and the creative field revisited[J]. Small Business Economics, 2006, 26(1): 1-24. DOI:10.1007/s11187-004-6493-9 |

| [43] |

艺恩.2016中国影视特效行业白皮书[EB/OL].(2016-12-16)[2018-01-15]. http://www.entgroup.cn/report/f/1618158.shtml.Entgroup. [White paper on Chinese film special effects industry in 2016[EB/OL].(2016-12-16)[2018-01-15]. http://www.entgroup.cn/report/f/1618158.shtml.]

|

| [44] |

Watson A, Beaverstock J V. World city network research at a theoretical impasse:On the need to re-establish qualitative approaches to understanding agency in world city networks[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(4): 412-426. DOI:10.1111/tesg.2014.105.issue-4 |