2. 重庆工商大学 商务策划学院, 重庆 400067

2. College of Business Planning, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China

我国作为贫困人口大国,反贫困一直是政府工作的重要组成部分,从我国扶贫开发历程来看,经历了制度推动扶贫阶段(1978—1985年)、区域开发式扶贫阶段(1986—1993年)、全面综合扶贫阶段(1994—2012年),目前已进入精准扶贫战略阶段(2013—2020年),贫困人口从8.3亿减少到7000万,反贫困工作成效显著[11。精准扶贫是针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用合规有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式[21。2015年中央出台《关于打赢脱贫攻坚战的决定》中,提出扶贫要从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变,扶贫工作的视角要从宏观区域精准到微观农户,让贫困农户切实享受到扶贫政策和国家经济发展的成果。精准扶贫战略从2013年实施以来,贫困农户脱贫增收工作已经取得了巨大的成效,但精准扶贫对贫困农户收入增长的影响力度与范围如何,需要进行定量测算与评估,以期为精准扶贫战略更加精准的实施提供策略。

反贫困一直是国内外学者研究的重点,西方学者从不同学科对贫困的概念及形成原因作了解释,例如Mitry Sid- dhartha等从经济学视角上论述贫困形成的主要原因是个人和家庭收入不能够满足其基本需求[3]。Ahsan Ullah等从社会学视角上分析贫困问题,认为贫困是一种社会排斥现象,个体与群体的割裂是贫困产生的主要原因[4'5], 因此,收入支持政策与社会包容政策是反贫困政策的主要工具。目前国内学者在扶贫的路径与模式、扶贫的效益与难点,以及扶贫的研究方法方面作了大量研究。从扶贫的模式看,旅游扶贫、金融扶贫和产业扶贫是学者关注较多的三种模式,张遵东等认为少数民族地区和贫困山区是旅游扶贫模式的主要发展地区[6], 龙祖坤等对旅游扶贫效率的时间演进与空间分异作了研究,提出部分地区旅游经济效益与旅游扶贫效率存在着一定的不协调[7],苏畅等对金融精准扶贫困境及对策作了研究[8], 认为目前我国的金融网点分布少,金融产品供给不足,金融监管制度不健全,金融基础设施建设滞后是金融扶贫面临的主要问题,建立健全金融扶贫运行和监管机制是关键。邓坤等对金融扶贫惠农效率进行了评估[9], 提出金融扶贫的对象主要是发展产业的贫困农户,并具有较高的扶贫效率。刘北桦等认为产业扶贫是关键,对扶贫具有可持续性,要有效解决特色产业选择、龙头企业培育、利益机制完善、强化保险支持等问题[10]。从扶贫面临的难点看,最主要是制度障碍,包括土地制度、社保制度、医疗教育制度改革与农村发展不协调,王介勇等从宏观政策与制度设计视角出发,提出精准扶贫与农村各种制度改革相结合,消除制度贫困[11-14]。从研究方法上看,灰色关联法[15]、GIS技术[|6]、WTP法[|7]、BP神经网络[|8]等方法广泛运用于扶贫项目的效益评价。从扶贫成效的研究结果来看,精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收起到了巨大作用,已是学者们的共识,但其对贫困农户收入增长的影响程度有多深,有待运用计量模型进行测度。本文利用国家和重庆市精准扶贫工作成效第三方评估任务的有力契机,对重庆市武陵山区和秦巴山区的贫困农户与非贫困农户进行了实地调研,运用双重差分模型检验精准扶贫政策对贫困农户收入增长的影响力大小,以期为更好的精准扶贫实施提供策略建议。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法双重差分模型(DID)是对政策或者项目实施后成效评价的一种有效方法,本文利用双重差分模型检验国家精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收的影响程度,基本思路为:将调查对象分为“处理组”和“对照组”两个组,“处理组”为精准扶贫政策实施的对象(贫困农户),“对照组”为非精准扶贫政策实施的对象(非贫困农户)通过控制其他因素,对比精准扶贫前后贫困农户和对非贫困农户的收入差异,从而检验精准扶贫政策对贫困农户收入的影响。

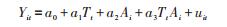

假设A和T分别表示分组情况虚拟变量和政策实施前后虚拟变量,A0表示未受精准扶贫政策影响的非贫困农户,A1表示受精准扶贫政策影响的贫困农户;T0表示精准扶贫政策实施前,2014年农户的收入情况,T1表示精准扶贫政策实施后,2016年农户的收入情况;uit代表了随时间变化能够影响Y的随机扰动项,ai是待估参数。

本文采用综列数据的DID模型分析精准扶贫政策对贫困农户的收入增长影响,模型如下:

|

(1) |

其中,Yit为被解释变量,代表t时期第i组被调查农户的观测值。t =0和t =1分别表示基期(2014年)和评估期(2016年);T0和T1使用的数据分别为2014与2016年的农户数据;i =0和i =1分别代表未受到和受到精准扶贫政策影响的非贫困农户与贫困农户。

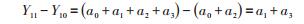

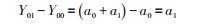

那么受到和未受到精准扶贫政策影响的非贫困农户与贫困农户的收入变动分别为:

|

(2) |

|

(3) |

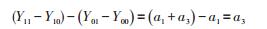

则精准扶贫政策对贫困农户家庭收入的净影响程度为:

|

(4) |

α3代表了精准扶贫政策对贫困农户家庭收入的净影响,是文章研究的重点变量。为了控制其他因素对贫困农户家庭收入的影响,文章采用固定效应模型:

|

(5) |

式中,Xit是一组可观测的影响收入的控制变量,包括家庭人口、农户年龄、老人小孩比重、人均耕地面积、耕作半径、是否发展特色产业(是取值1、否取值0)等五大变量。

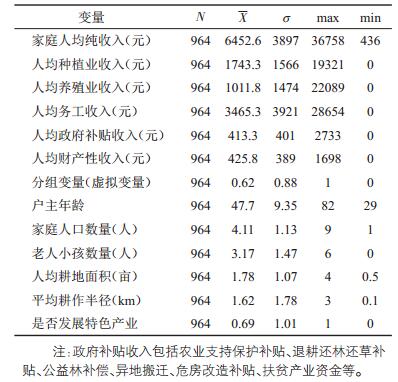

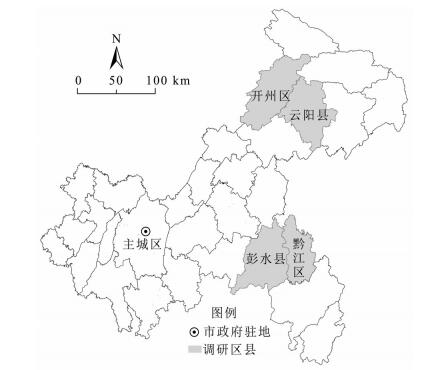

2.2 数据来源重庆市是我国西部地区唯一直辖市,“成渝城市群”的核心组成部分,面积8.24万km2,人口3016万人,具有大城市、大农村,大山区、大库区的特点,城乡之间、区域之间经济社会发展水平差距巨大。2014年全市建档立卡贫困人口规模为165.9万人,其中绝大部分集中在渝东北的秦巴山区和渝东南的武陵山区,这也是重庆市贫困县、贫困村主要分布地区,秦巴山区和武陵山区自然生态环境恶劣,经济发展基础较差,脱贫攻坚难度大、任务重。本研究在国家和重庆市精准扶贫工作成效第三方评估任务的支持下,于2016年11月至12月在秦巴山区的开州区和云阳县,武陵山区的彭水县和黔江区,4个区县30个村开展实地调研(图 1),分别选取了300户贫困农户和200户非贫困农户作为参与式调研对象,考虑到精准扶贫政策对贫困村的非贫困农户的收入增长有较大影响,非贫困农户样本在非贫困村获取。共计获得了有效问卷482份,其中贫困农户问卷289份,非贫困农户问卷193份。由于重庆市大规模开展贫困户建档立卡工作的时间为2014年,因此本文的研究年限为2014年和2016年。问卷设置的内容主要包括两个部分:一是农户家庭的基本信息,包括受访者的年龄、家庭人口数量、人均耕地面积、耕作半径、是否发展特色产业等内容;二是农户的家庭收入情况,包括2014年和2016年的家庭人均纯收入、人均种植业收入、人均养殖业收入、人均务工收入、人均补贴收入、人均财产性收入等内容。样本使用2014年和2016年两年共计964组样本户(表 1)。

|

图 1 研究区位置 Fig.1 Location of the Researching Area |

| 表 1 变量描述性统计特征 Tab.1 Descriptive Statistics of Variables |

(1)收入结构变化

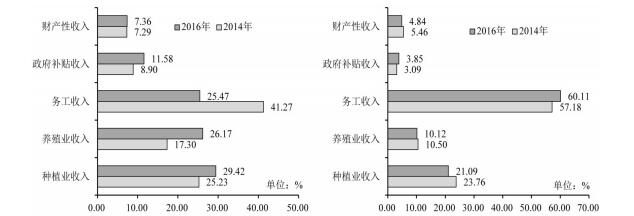

从统计分析结果来看,①2014年和2016年,非贫困农户家庭收入结构稳定、变化不大,主要特点是务工收入为主、农业收入为辅,其中2014年和2016年务工收入分别占家庭收入的57.18%、60.11%(图 2),这与当前全国农村家庭收入结构基本一致。由于传统的种植业与养殖业产值效益低,青壮年劳动力不愿务农,大量劳动力外出务工,因此务工收入成为农村普通家庭的主要收入来源。农村劳动力的缺失造成了大量的耕地撂荒、宅基地闲置等一系列土地问题,如何有效精准的利用农村土地资源助推农户脱贫增收,是当前亟需解决的问题。②贫困农户家庭在精准扶贫政策实施前后收入结构变化很大,表现为家庭主要收入来源由单一渠道向多渠道转变,即由单一的务工收入为主转变为种植业、养殖业、务工多种主要收入来源。2014年贫困农户务工收入占家庭总收入的41.27%;精准扶贫之后,种植业、养殖业和务工收入合计占家庭总收入的81.06%,其中种植业收入比例由25.23%增加到29.42%、养殖业比例由17.30%增加到26.17%、务工收入由41.27%下降到25.47%。主要是由于地方政府加大了对贫困村、贫困户的各项投入,特别是对以种植业和养殖业为主的特色产业进行资金补贴,部分外出务工贫困农户积极返乡,调动了贫困农户务农的积极性。据调查,发展特色产业已成为大多数贫困村促进贫困农户可持续脱贫的最主要途径,在贫困农户脱贫增收的原因中,有高达79.89%的贫困农户选择了特色产业增加了收入。

|

图 2 2014年、2016年贫困农户(左)与非贫困农户(右)家庭收入结构变化 Fig.2 Income Structure Change of Non Rural Poor Households (Left) and Rural Poor Households (Right) in 2014 and 2016 |

(2)收入增长变化

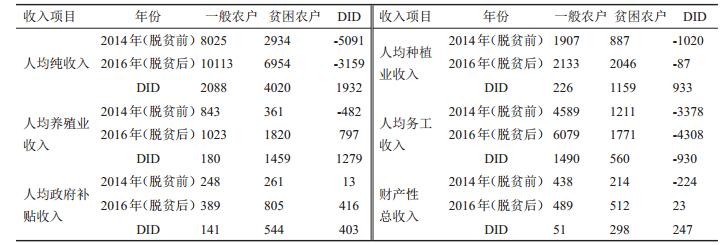

研究结果显示,从2014年到2016年,贫困农户的家庭人均纯收入增长显著。其中,人均种植业收入、人均养殖业收入、人均务工收入、人均补贴收入、人均财产性收入都有不同程度的增加,与非贫困农户相比各收入之间的差距逐渐缩小,部分收入甚至超过了非贫困农户。贫困农户的家庭人均纯收入增长幅度要大于非贫困农户,与2014年相比,贫困农户增加了4020元,而非贫困农户增加了2088元。家庭人均纯收入差距从2014年的5091元下降到2016年的3159元,缩小了1932元。2016年贫困农户的人均种植业收入与非贫困农户相比,差距不大,仅相差87元。贫困农户在精准扶贫政策的支持下,扩大种植面积或种植效益较好的经济作物,相比传统农业种植,收入增加幅度较大。2016年贫困农户人均种植业收入、人均养殖业收入、人均补贴收入、人均财产性收入分别增加了1159元、1459元、544元、298元,都超过了非贫困农户(表 2),但贫困农户人均务工收入增加比较少,与非贫困农户相比差距较大,主要是由于贫困农户在精准扶贫政策的支持下,增加了对种植业和养殖业的投入,部分贫困农户返乡务农或创业。

| 表 2 精准扶贫前后农民收入的组内均值差和组间均值差(单位:元) Tab.2 The Mean Value Difference in Groups and the Mean Value Difference Between Groups before and after the Accurate Poverty Alleviation Policy (Unit: Yuan) |

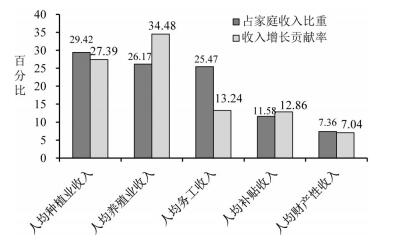

从各项收入来源对贫困农户收入增长的贡献率来看,种植业收入和养殖业收入的贡献率最高分别达到27.39%、34.48%,合计达61.87%;人均补贴收入和财产性收入对贫困农户的增长贡献率较低,分别为12.86、7.04%(图 3),这四种收入来源与其占家庭收入比重一致。人均务工收入在家庭收入中占比25.47%,而对贫困农户的收入增长贡献率却只有13.24%,主要是由于精准扶贫政策实施之前,务工收入是贫困农户家庭最主要的收入来源,精准扶贫政策实施后,加大了对种植业和养殖业的政策支持和补贴,农民务农积极性增加,农业收入大幅度提高,2016年贫困户务工收入仅增加267元,在家庭收入中所占比重迅速降低,其对贫困农户的收入增长贡献率低。

|

图 3 贫困农户各项收入对收入增长的贡献率及在家庭收入中所占比重 Fig.3 Rural Poor Households' Income Contribution Rate to Income Growth and Its Proportion of Household Income |

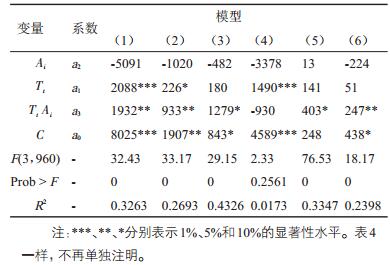

(1)基本回归结果分析

运用公式(1)对DID模型结果的显著性进行检验。表 3为检验结果,其中(1)代表家庭人均纯收入,(2)代表人均种植业收入,(3)代表人均养殖业收入,(4)代表人均务工收入,(5)代表人均补贴收入,(6)代表人均财产性收入。检验结果中,除人均务工收入模型没有通过检验外,其他影响贫困农户家庭人均纯收入的因素都通过了显著性检验(表 3)。

| 表 3 基本模型估计结果 Tab.3 Fundamental Model Estimation Results |

第一,精准扶贫政策对贫困农户人均务工收入的影响。模型(4)结果显示,人均务工收入估计值为负,但不显著,表明精准扶贫政策对贫困农户的人均务工收入影响不显著,部分贫困农户的务工收入还有所下降。主要有两个方面的原因,一是贫困农户家庭中老弱病残或缺技术人员较多,外出务工人员占家庭人口比例相对较低,例如从致贫原因来看,样本中因病致贫占55.59%,缺技术和劳动力致贫占8.54%,因残致贫占7.37%,因病残和缺技术劳动力致贫合计占71.5%;二是由于精准扶贫政策对种植业和养殖业的各项补贴支持,吸引了部分外出务工人员返乡创业。

第二,精准扶贫政策对贫困农户人均种植业和养殖业收入的影响。模型(2)(3)估计结果显示,人均种植业和养殖业的估计值显著且为正值,表明精准扶贫政策对贫困农户人均种植业和养殖业收入影响非常显著,即在精准扶贫政策的支持下,贫困农户的人均种植业和养殖业收入增长明显。主要原因有两个方面:一是贫困农户家庭成员的构成,贫困农户家庭老弱病残人员较多,且大多数家庭成员无技术能力,导致贫困户无法外出务工,主要收入来源依靠种植业和养殖业;二是政策扶持与资金补助,扶贫政策加大了对农业特别是扶贫产业的政策和资金投入,贫困农户扩大了种植和养殖规模,促使种养殖业收入增加。

第三,精准扶贫政策对人均补贴收入和人均财产性收入的影响。模型(5)(6)估计结果显示,人均补贴收入和人均财产性收入估计值为正且比较显著,表明精准扶贫政策实施对贫困农户的人均补贴收入和人均财产性收入增长具有显著影响。主要原因:一是在精准扶贫政策实施后地方政府加大了对贫困农户的农业支持保护补贴、退耕还林还草补贴、公益林补偿、异地搬迁、危房改造补贴、扶贫产业资金各项资金投入,贫困农户直接获得的资金补助有所增加;二是扶贫政策带动了村内特色产业的发展,进一步促进了土地资源的流转,贫困农户或者的土地流转金、入股分红等收入有所增加。

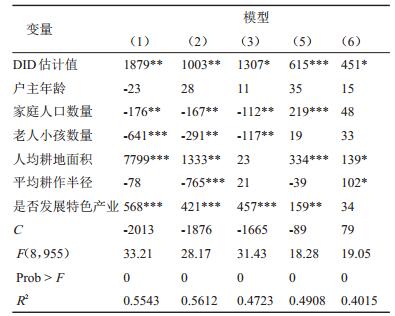

(2)引入控制变量的模型估计结果分析

找出影响贫困农户家庭人均纯收入的关键因素,对贫困农户的脱贫增收具有重要意义。本文采用不变效应方程对上述比较显著的模型进行回归分析,以期找到影响贫困农户家庭人均纯收入的关键变量(表 4)。

| 表 4 引入控制变量的模型估计结果 Tab.4 Model Estimation Result with Control Variables |

模型估计结果显示:①被调查农户的年龄对人均纯收入有一定的负向影响,但不显著响;对人均种植业和养殖业收入有一定的正向影响,但都不显著,主要是由于农户年龄越大体力越下降,种植面积和养殖数量都有所降低,外出务工意愿不强。年龄越大的农户越愿意在家务农,但与年龄较小的农户相比种植面积和养殖数量有所降低。②家庭人口数量与人均纯收入、人均种植业收入、人均养殖业收入影响显著且估计值为负,表明家庭人口数量越多人均种植业、人均养殖业和人均纯收入就越低,主要原因是在贫困农户家庭结构中,老年人、小孩、病人占比较大,这类人群一方面缺乏劳动力,另一方面也是家庭的重要负担。家庭人口数量在1%水平上与人均政府补贴收入影响显著且估计值为正,表明家庭人口数量越多获得的政府补贴越多,例如重庆市危房改造和异地扶贫搬迁对贫困农户的资金补助是按照户籍人口数量进行补助,家庭人口数量越多获得的资金补助相对越高。③老人小孩比重对模型1、模型2、模型3影响显著且估计系数为负,对模型5影响不显著。表明贫困农户家庭中老人和小孩比例越高,人均纯收入等就越低,扶养老人和抚养小孩是每个家庭中的巨大负担,并且贫困农户家庭中的老人患病比例与非贫困农户相比更大,贫困农户家庭的老人就医和小孩求学开销占到家庭开支的最大部分。④人均耕地面积与人均纯收入、人均种植业收入和人均政府补贴收入影响显著且估计值为正,与人均养殖业收入影响不显著,主要是由于贫困农户家庭中的主要收入来源于农业,随着国家和地方政府对贫困农户家庭种植业的各种补贴,既直接增加了农户的收入,也调动了贫困农户务农的积极性。例如重庆市石柱土家族自治县对贫困农户家庭种植辣椒、经果林等特色经济作物给予2700到3000元不等的资金补贴。⑤耕作半径在10%水平上与人均种植业收入呈负相关,表明耕地距离越远,农户越不愿进行种植业活动,种植业收入相对减少,但部分农户将耕地进行流转,增加了农户的转移性收入。⑥是否发展特色产业在模型(1)(2)(3)(5)中估计值都为正且显著,表明贫困户家庭如果发展特色产业,对家庭人均纯收入、人均种植业收入、人均养殖业收入、人均补贴收入都有一定的正向影响,发展特色产业是保持农户稳定脱贫、持续增收的重要保证,包括种植经济作物、大规模饲养等,另一方面发展特色产业还可以获得政府的产业补助资金。

4 研究结论与政策建议 4.1 研究结论精准扶贫政策是国家为保证到2020年所有贫困县摘帽、贫困村销号和实现全面小康社会的一项强有力的措施,贫困农户的收入增长是衡量精准扶贫战略成败的关键,关系到扶贫成效的质量。如何测度贫困地区农户收入增长在精准扶贫政策实施前后的变化,找到影响贫困农户收入增长的关键因素,以期为“一户一策”精准扶贫提供更好的建议。文章以重庆市大巴山区和武陵山区贫困农户调研数据为支撑,运用DID双重差分模型检验精准扶贫政策对贫困农户收入增长的影响程度。通过实证研究表明,研究结果基本符合重庆市客观实际,研究方法科学、可行。

实证研究结果显示:精准扶贫政策对贫困地区农户的收入增长中起到巨大作用,研究区贫困农户的家庭人均纯收入增长了3611元,精准扶贫政策对贫困农户的收入增长贡献率达到89%。人均种植业收入、人均养殖业收入、人均务工收入、人均补贴收入、人均财产性收入等都有不同程度的增长,其中人均种植业和养殖业收入增长最为明显,二者贡献率合计达到73.33%。从收入结构变化来看,贫困农户的主要收入来源已从单一渠道向多渠道转变,这有利于贫困农户在脱贫后能够保证持续增收,降低返贫风险。从影响贫困农户收入增长的因素来看,农户的年龄、家庭老人小孩人数、耕作半径对家庭人均纯收入具有显著负向影响,老人和小孩人数多,意味着家庭中的教育和医疗负担较重,耕作距离较远影响农户的种植意愿,因此解决好贫困农户的医疗、教育问题,加强闲置土地流转对脱贫增收具有重要影响。

4.2 政策建议从精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收的效果来看,即直接的增加了收入水平,也拓宽了收入渠道。但要使贫困农户稳定脱贫,至少有一个稳定的收入来源是防止返贫的重要保障。因此,脱贫增收可持续性是地方政府和学术界积极思考的问题,对于精准扶贫政策实施应做到因地制宜、差别对待和精准到位,本文认为应该采取以下措施:

第一,因地制宜,发展效益高的特色产业。精准扶贫政策虽然能够短时间内增加贫困农户的收入,使其能够脱贫越线,但是对于没有一个稳定的收入来源的贫困农户,短时间内返贫几率极大。当地政府应该根据实际情况,因地制宜的发展具有本地特色的相关种植业和养殖业,一方面能够为贫困农户找到一条稳定的收入来源,确保不返贫,另一方面能够有效的解决农村土地撂荒、劳动力流失等问题。当然在鼓励贫困农户发展特色产业的同时,政府应该加强对贫困农户进行技术培训和指导。

第二,精准利用农村土地资源。由于劳动力大量流失,造成农村土地撂荒、空心村等现象,贫困地区由于自然条件的限制,这种现象更为严重。如某调研村耕地撂荒率达到38%,坡耕地撂荒率更达到60%,贫困村中的土地集约利用是精准扶贫需要关注的焦点。政府应该加大对农村土地的整治,解决土地撂荒与空心村问题;合理推进农村土地流转,显化贫困农户农村土地资产的市场价值,变为脱贫致富的一种手段。

第三,关注临界贫困群体,建立脱贫人口的跟踪与巩固机制。地方政府扶贫思路应该从“消灭”贫困向“消除”贫困转变,对于“脚踩”贫困线的临界贫困人口,虽能通过短期享受扶贫政策即可快速实现脱贫,但其若尚未具备稳定收入来源,很多偶然性因素均可致其再次返贫,应加强对贫困对象脱贫的跟踪与评估,建立脱贫农户的经济巩固机制,对可能返贫的农户给予巩固帮扶,促其实现稳定脱贫。

| [1] |

黄承伟. 中国扶贫开发道路研究:评述与展望[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2016, 33(5): 5-17. [Huang Chengwei. Research on China's path of development-oriented poverty reduction:Review and prospect[J]. China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2016, 33(5): 5-17.] |

| [2] |

杨德进, 白长虹, 牛会聪. 民族地区负责任旅游扶贫开发模式与实现路径[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 119-126. [Yang Dejin, Bai Changohong, Niu Huicong. Development models and realization paths of responsiblepro-poor tourism in ethnic minority areas[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 119-126.] |

| [3] |

Siddhartha M, Brahmankar S D. Rural poverty and rural infrastructure:The case of India[J]. Empirical Economies Letters, 2004, 3(3): 56-68. |

| [4] |

Ullah A, Routray A K M, Jayant K. Rural poverty alleviation through NGO interventions in Bangladesh:How far is the achievement?[J]. International Journal of Social Eeonomics, 2007, 34(3): 1-4. |

| [5] |

罗庆, 李小建. 国外农村贫困地理研究进展[J]. 经济地理, 2014, 34(6): 1-8. [Luo Qing, Li Xiaojian. The research progress of foreign rural poverty geography[J]. Economic Geography, 2014, 34(6): 1-8.] |

| [6] |

张遵东, 章立峰. 贵州民族地区乡村旅游扶贫对农民收入的影响研究——以雷山县西江苗寨为例[J]. 贵州民族研究, 2011, 32(6): 66-71. [Zhang Zundong, Zhang Lifeng. Effects of farmer's income by rural tourism poverty alleviation in Guizhou National Areas-Taking Xijiang Miao village in Leishan town as an exampl[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2011, 32(6): 66-71.] |

| [7] |

龙祖坤, 杜倩文, 周婷. 武陵山区旅游扶贫效率的时间演进与空间分异[J]. 经济地理, 2015, 35(10): 210-217. [Long Zukun, Du Qianwen, Zhou Ting. The evolution of time and space differentiation of Wuling mountain area tourism poverty alleviation efficiency[J]. Economic Geography, 2015, 35(10): 210-217.] |

| [8] |

贾林瑞, 刘彦随, 刘继来, 等.中国集中连片特困地区贫困户致贫原因诊断及其帮扶需求分析[J].人文地理, 2018, 33(1):85-93. [Jia Linrui, Liy Yansui, Liu Jilai, LI Jintao, et al. Study on the poverty causes and aid demands of poor rural households in the concentrated poverty-stricken areas in china[J]. Human Geography, 2018, 33(1):85-93.]

|

| [9] |

刘彦随, 李进涛. 中国县域农村贫困化分异机制的地理探测与优化决策[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 161-173. [Liu Yansui1, Li Jintao. Geographic detection and optimizing decision of the differentiation mechanism of rural poverty in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 161-173.] |

| [10] |

刘北桦, 詹玲. 农业产业扶贫应解决好的几个问题[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(3): 1-4. [Liu Beihua, Zhan Ling. Problems and countermeasures of poverty alleviation through agricultural industrialization[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2016, 37(3): 1-4.] |

| [11] |

谭银清, 王志章, 陈益芳. 武陵山区多维贫困的测量、分解及政策蕴含[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2015, 36(1): 44-49. [Tang Yinqing, Wang Zhizhang, Chen Yifang. Measurement, decomposition, and policy implications of multidimensional poverty in Wuling mountainous areas[J]. Journal of Jishou University(Social Science Edition), 2015, 36(1): 44-49.] |

| [12] |

王介勇, 陈玉福, 严茂超. 我国精准扶贫政策及其创新路径研究[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 289-295. [Wang Jieyong, Chen Yufu, Yan Maochao. Research on the targeted measures of poverty alleviation and its innovative ways in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 289-295.] |

| [13] |

杨园园, 刘彦随, 张紫雯. 基于典型调查的精准扶贫政策创新及建议[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(3): 337-345. [Yang Yuanyuan, Liu Yansui, Zhang Ziwen. Study on policy innovation and suggestions of targeted poverty alleviation based on typical investigation[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(3): 337-345.] |

| [14] |

郑瑞强, 王英. 精准扶贫政策初探[J]. 财政研究, 2016(2): 17-24. [Zheng Ruiqiang, Wang Ying. Primary exploration of targeted poverty alleviation policy[J]. Public Finance Research, 2016(2): 17-24.] |

| [15] |

张琦, 陈伟伟. 连片特困地区扶贫开发成效多维动态评价分析研究——基于灰色关联分析法角度[J]. 西南民族大学学报(社会科学版), 2015(2): 104-109. [Zhang Qi, Chen Weiwei. Multidimensional dynamic evaluation of the poverty-alleviation achievementsin China`s fourteen destitute areas based on GRA[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Social Sciences), 2015(2): 104-109.] |

| [16] |

毛婧瑶, 葛咏, 赵中秋, 等. 武陵山贫困片区扶贫成效评价与空间格局分析[J]. 地球信息科学学报, 2016, 18(3): 334-342. [Mao Jingyao, Ge Yong, Zhao Zhongqiu. Poverty alleviation evaluation and spatial pattern analysis of Wuling mountain[J]. Journal of Geo-information Science, 2016, 18(3): 334-342.] |

| [17] |

向延平. 基于WTP法的旅游扶贫社会绩效评价研究——以德夯苗寨为例[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2011, 29(1): 71-73. [Xiang Yanping. A study on the evaluation of the social performance evaluation of PPT based on WTP[J]. Journal of Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management, 2011, 29(1): 71-73.] |

| [18] |

刘一明, 胡卓玮, 赵文吉, 等. 基于BP神经网络的区域贫困空间特征研究——以武陵山连片特困区为例[J]. 地球信息科学, 2015, 17(1): 69-77. [Liu Yiming, Hu Zhuowei, Zhao Wenji, et al. Research on spatial characteristics of regional poverty based on BP neural network:A case study of Wuling mountain area[J]. Journal of Geoinformation Science, 2015, 17(1): 69-77.] |