2. 河西学院 历史文化与旅游学院, 张掖 734000

2. College of History, Culture and Tourism, Hexi University, Zhangye 734000, China

贫困空间研究是地理学贫困研究的核心主题,从地理学视角分析贫困现象时空演化和发展趋势既有助于理解区域贫困和社会不平等,又有利于针对性和差异化地实施贫困治理。城市是现代产业和人口聚集地区,是区域和国家心脏和神经中枢,在全面建成小康社会和强力推进脱贫攻坚工作之际,城市贫困空间问题已成为制约全体人民共享改革发展成果,阻碍民众追求幸福美好生活的难点和热点问题。

西方新城市贫困空间研究起始于二十世纪七八十年代,在整个工业化世界特别是大城市,出现的城市失业和贫困异常增加现象[1]。欧美学者把全球经济结构重组和后福特主义转型背景下,由于经济重构(产业、就业制度调整)和社会变迁(福利制度改革)造成的,以长期失业、在业低收入、移民和少数族裔贫困等人群为主的城市贫困称之为新城市贫困[2, 3]。研究发现,20世纪70年代开始,伴随经济全球化和新自由主义政策实施,西方国家城市贫困呈现总量增加和空间聚集趋势。1975—1980年间,12个欧洲国家贫困人口数量从360万增加到3950万,1985年达到4390万[4]。1979—1989年间,美国贫困人口在中心城区集中的趋势愈加明显,中心城区和郊区的贫困人口分布差异加大[5],城市贫困区位化现象突出,形成贫困邻里和贫困社区,造成严重的经济和社会问题[6, 7]。20世纪90年代以来,随着人口流动和经济转型,西方国家内城贫困集聚趋势得到缓解,贫困人口聚集向内环郊区和城市外围边缘区蔓延,带来新的空间隔离与贫困聚集,美国[8]、加拿大[9]、英国[10]、澳大利亚[11]主要城市的研究证实了这一趋向。西方新城市贫困空间演化形成的城市阶层分化、空间分层与极化发展、空间资源配置不公等空间正义问题,很早就引起都市研究者和地理学者的关注,研究人员基于马克思主义空间批判理论,从空间生产角度分析城市化进程中的空间正义问题,为贫困空间固化治理提供了有益借鉴。研究集中在三个方面:一是基于空间分配正义之“领地正义”(territorial justice)概念,哈维提出了“领地再分配式正义”(territorial distributive justice),突破了传统拘泥于分配领域探讨社会正义的模式,强调以社会关系为基础认识空间正义,注重产生不公正地理的过程,认为只有实现生产正义,才可能真正实现分配正义[12];二是借用列斐伏尔提出的“城市权利”(the right to the city)概念,将城市空间正义意识与城市权利思想结合起来,呼吁公平合理地分配城市资源,强化对产生不公正城市空间过程的控制权,保障城市居民的城市权利[13];三是基于社会和空间相互生成理念,提出空间正义辩证法[14],认为空间正义不仅是正义在空间中表现,而且根植于空间生产过程之中,并生产和再生产了社会正义,强调正义是具有社会性、历史性和空间性的“三元辩证”[15]。中国城市贫困空间研究相对较晚,直到20世纪90年代末才开始[16],源于改革开放尤其是1990s以后,中国社会经济转型带来的城市社会分化与空间隔离。由于新出现的城市贫困人群不同于传统的城市“三无”(无劳动能力、无经济收入、无法定赡养人或抚养人)贫困人群,具有明显的转型期特征,被称为新城市贫困[17]。研究视角集中在两个方面:一是从地理学时空维度分析新城市贫困空间分异格局[18, 19]、地域类型[20, 21],总结城市贫困空间演化与重构模式[22, 23],探讨新城市贫困空间形成机理[21, 24]及贫困治理政策[25]。如刘玉亭首次从社会地理学视角出发,以南京市为案例地,对转型期中国城市贫困阶层居住空间、行为空间和感知空间等进行了系统研究,构建了城市贫困社会空间研究的理论框架[26];二是从城市社会学和城市规划角度研究城市社会空间极化和居住隔离现象[27],分析新城市贫困聚居分类、形成、历史演变与发展趋势[28],探究贫困阶层居住区位化的社会效应[20]和青少年成长的邻里影响[29],提出城市贫困空间固化的社会治理思路[30]与政策建议[31]等。如袁媛以广州市为例,在系统分析中国城市贫困空间分异基础上,就城市贫困空间发展趋势和空间固化进行了开拓研究,对业已形成的贫困固化空间提出了靶向性的规划应对[32]。针对转型期出现的城市贫困及居住隔离、社会空间极化、城市贫困区位化等空间正义问题,国内学者在西方研究基础上,结合中国城市发展实践,基于空间正义视角,对其进行了理论探索和实践运用,为贫困空间固化治理带来诸多启示。任平从政治哲学角度,认为空间正义是公民空间权益方面的社会公平和公正,包括对空间资源和空间产品的生产、占有、利用、交换、消费的正义,指出了空间正义蕴含的主要导向与基本原则[33];曹现强和张福磊从城市空间生产角度,结合调节理论,深入探究了我国城市空间正义缺失的内在机制和逻辑,并从三个层面提出了实现城市空间正义的治理之道[34];胡毅和张京祥基于空间生产理论,结合南京内城住区、城中村住区和保障性安置住区三类住区更新实践,探索了城市住区更新的空间正义路径[35];姚华松借助空间生产理论,分析了广州同德围地区被建构、演绎和强化为贫困社区的空间演化过程,探析了城市贫困空间生产逻辑和脱贫解困方案[36]。总体而言,关于新城市贫困空间的研究,国内外已取得了丰富的成果,尤其在新城市贫困空间分布和格局演化方面。但也存在着一些不足:一是已有研究侧重于特定时间断面静态分析或短时段内的动态分析,长时段动态分析不足,特别是长时段微观尺度实证研究相对薄弱,尤其在贫困空间固化度量方面比较有限;二是新城市贫困空间治理多停留在就事论事的层面,较少对城市贫困空间生产过程和演化逻辑展开深度剖析,致使城市贫困治理视野不够开阔,贫困治理理念存在偏差,治理措施治标不治本,贫困治理效果不尽人意。

20世纪九十年代以来,伴随社会经济转型,西安市出现了大量在岗低收入、下岗、失业、离退休人群、城乡流动人口、高校毕业生等新城市贫困群体[37]。本文以西安市为例,利用1990—2013年街道尺度微观问卷调查数据,分析新城市贫困空间时空演化和固化趋势,基于空间正义视角提出贫困空间固化治理方案,旨在为深入认识和治理西安新城市贫困,破解城市发展不平衡不充分提供科学依据。

1 研究区概况西安市地处陕西省中部,关中平原城市群首位城市,我国第9个国家中心城市,国家重要的科研、教育和工业基地。现辖新城、未央、雁塔、长安、蓝田、周至等13个区(县),国土面积1.01×104km2,占陕西省国土面积比重的4.91%。转型期以来,西安市出现了大量新城市贫困群体,城市贫困已成为不容忽视的社会问题。1998年城市居民最低生活保障制度实施以来,西安市社会保障水平逐步提升。2000年城镇低保标准为每人156元/月、城镇低保人口1.1万人、占全市城镇户籍总人口的0.24%,2013年以上各项指标分别为每人480元/月、10.90万人、1.76%,城市低保比例偏低。基于微观数据的可获取性,将研究区域限定在西安市城六区(新城、碑林、莲湖、未央、灞桥、雁塔)所辖区域范围内的53个街道办事处(镇)。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源文中所使用的数据来自于课题组2013年6—11月,在西安市城六区53个街道办事处(镇)进行的问卷调查和深入访谈。调查对象是各街道常住成年人口,既包括街道户籍人口,也包括街道外来流动人口,街道户籍人口中不包括传统“三无”人员。调查不仅收集到贫困人口信息,也有非贫困人口信息。调查问卷涉及三方面内容:①居民基本信息,包括性别、年龄、户籍、受教育程度、职业类型;②居民居住情况,包括家庭住址和房屋来源等;③居民月收支状况,通过时间回溯法,调查居民1990、2000、2013三个年份月收入状况、月支出状况、最大生活支出项及其比例、居民认为保障家庭生活月最低收入等。

调查以各街道常住人口数为参考,按照各街道调查样本量不低于30个的标准[38, 39],确定问卷发放数量,将问卷发放数目等级化为30、60、90份,采用随机抽样调查法,以面对面访谈形式在各街道发放问卷,各街道至少选取2个调查点。课题组共发放问卷3210份,回收3178份,其中有效问卷2922份,问卷有效率91.03%。然后,对数据进行整理录入,建立西安市居民收支状况数据库。另外,为了动态掌握街道居民收入变化状况,课题组成员于2014年7—8月、2017年1月对部分街道进行了追踪调研。

2.2 研究方法 2.2.1 城市贫困线界定鉴于城市最低生活保障线普遍偏低且覆盖有限,本文结合西安市实际,采用恩格尔系数法和收入比例法确定西安市贫困线,主要考虑相对贫困程度。具体如下:把调查问卷中恩格尔系数大于0.5的所有居民确定为绝对贫困人口,人均收入低于西安市居民平均收入1/3的人口确定为相对贫困人口。筛选出这两部分人口,按照恩格尔系数计算出食品支出,即为贫困线。依据该方法得出1990、2000、2013三个年份西安市贫困线分别为76元/月、560元/月、1320元/月。相对贫困线远高于对应年份西安城镇低保线标准,与2003年最低工资制度实施以来,西安城六区对应年份最低工资标准(2013年为1150元/月)相仿,说明调研数据可以准确反映西安新城市贫困状况。

2.2.2 城市贫困空间测度考虑到西安新城市贫困问题的复杂性,参考已有贫困测度指标[40],从贫困广度、深度、强度三个维度,采用贫困综合指数对西安新城市贫困空间进行测度,在咨询专家意见基础上,赋予各维度相同权重。根据综合指数同类指标相乘、异类相加原则,其计算公式为:

|

(1) |

式中:R为贫困综合指数;H为贫困人口指数,反映贫困的广度;I为贫困缺口指数,反映贫困的深度;K为贫困线指数,反映贫困的强度。

贫困人口指数(H)指贫困人口在总人口中所占的比例,反映贫困现象的社会存在面。H值越大表示贫困人口越多,反之则越少。计算公式为:

|

(2) |

式中:q为贫困人口数,n为人口总数。

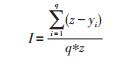

贫困缺口指数(I)是贫困人口实际总贫困缺口与最大贫困缺口的比值,反映贫困人口收入与贫困线之间的距离。0 < I < 1,I值越小表示贫困程度越轻。计算公式为:

|

(3) |

式中:z为贫困线,yi表示贫困人口收入(yi < z),q为贫困人口数。

贫困线指数(K)是贫困线与总体人均收入的比值,反映贫困人口相对贫困程度。K值越大表示贫困人口相对贫困程度越低,贫富差距越小;反之表示贫困人口相对贫困程度越高,贫富差距越大。计算公式为:

|

(4) |

式中:z为贫困线,w表示总体人均收入。

2.2.3 城市贫困空间固化度量城市贫困空间固化指城市贫困空间随着时间变化,相对稳定地处于贫困状态,形成贫困阶层聚居的空间现象,是一定时期城市地域系统演化引起的复杂的人地关系问题。为了精准识别城市贫困空间固化趋势,本文借鉴阶层固化思想[41],尝试构建空间固贫指数(poverty stabilization index,PSI)来度量城市贫困空间固化状况。具体而言,空间固贫指数是指一定地域范围内,某一空间单元长期处于贫困状态的人数和该空间单元总贫困人数之比。0≤PSI≤1,PSI值越大表示空间固贫程度越高。计算公式为:

|

(5) |

式中:Lit为第i个空间单元t时期一直处于贫困状态的人数,Mit为第i个空间单元t时期总贫困人数,PSI为空间固贫指数。文中Lit指第i个街道(i ≤53)1990—2013年一直处于贫困状态的人数,Mit为第i个街道(i ≤53)1990— 2013年总贫困人数。

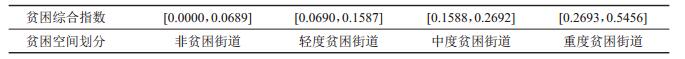

2.3 标准划分及依据 2.3.1 城市贫困空间划分通过计算贫困综合指数R,根据自然断点分级法将西安新城市贫困空间分为四类,依次为非贫困街道、轻度贫困街道、中度贫困街道、重度贫困街道(表 1)。

| 表 1 西安新城市贫困空间划分标准 Tab.1 Division Criteria for the New Urban Poverty Space of Xi'an |

根据空间固贫指数,采用数理统计中标准差法(M为平均值,SD为标准差),结合西安新城市社会贫困实际情况,以53个街道办事处空间固贫指数平均值加一个标准差作为贫困空间固化标准,对其贫困空间固化程度进行量化辨识,并进行空间固化分级(表 2)。

| 表 2 西安新城市贫困空间固化分级标准 Tab.2 Grading Criteria for the Spatial Stabilization of New Urban Poverty of Xi'an |

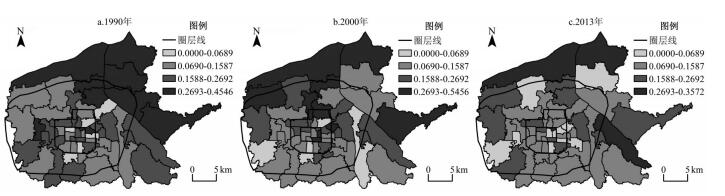

根据西安新城市贫困空间划分标准,对1990—2013年西安新城市贫困时空演化进行分析(图 1)。结果发现:1990年西安非贫困、轻度贫困、中度贫困、重度贫困街道数目呈纺锤形分布,分别为6个、17个、21个、9个。非贫困、轻度贫困和中度贫困街道主要集中在城市三环线(绕城高速)以内,其中非贫困街道分布呈不连续的破碎状态,轻度贫困街道主要分布在城市西部和南部,并与中度贫困街道相间分布;重度贫困街道大都集中在城市三环线以外东北部郊区(图 1a)。新城市贫困空间整体上呈放射状嵌套分布格局,街道贫困程度与其距城市中心远近成正比,离市中心越近,街道贫困程度相对较轻。这种空间格局的形成既与早期的历史因素和建国后城市总体规划有关,又与外来人口涌入聚居和街道空间区位有关[42]。

|

图 1 1990—2013年西安新城市贫困空间格局演化 Fig.1 The Spatial Pattern Evolution of New Urban Poverty in Xi'an in 1990—2013 |

2000年西安非贫困、轻度贫困、中度贫困、重度贫困街道数目大体呈梨形分布,依次为3个、24个、14个、12个。相较于前一时期,非贫困街道数量有所减少,中度贫困街道数量明显减少,轻度贫困街道数量显著增多,重度贫困街道数量小幅上升,表明西安新城市贫困状况整体有所改善。轻度贫困街道主要分布在城市东南和西南部,中度贫困街道错落分布在城市二环和三环线之间,尚未形成相对集中分布的格局,重度贫困街道分布变化不大,仍集中在北部郊区(图 1b)。这种贫困空间格局的形成与该时期西安市以开发区(高新技术产业开发区、曲江文化产业示范区)为主导的城市南扩发展战略有密切关系,开发区建设成为影响城市贫困空间分布的重要因素,导致城市南部贫困状况明显优于城市北部,贫困空间异质性显著。

2013年西安非贫困、轻度贫困、中度贫困、重度贫困街道数目呈倒锥形分布,分别为11个、26个、12个、4个。非贫困街道数量急剧增加,重度贫困街道数量明显减少,轻度和中度贫困街道数量稳步下降,西安新城市贫困大幅缓解。主城区东部、南部和近郊区西南部是非贫困街道集中分布区,轻度贫困街道位于非贫困街道外围,在城市中部、南部和北部广泛分布,中度贫困街道仍未形成集中分布,与上一时期相比变化不大,重度贫困街道除在北郊有连续分布以外,其它2个呈“飞地”状态(图 1c)。整体而言,2013年各街道贫困状况均有不同程度减轻,特别是城北地区,受开发区建设和市政府北迁影响,贫困程度大幅减轻[42]。总体上,新城市贫困空间呈圈层分布,城市贫困程度从城市中心往外围逐渐增加,圈层式分布特征明显。

3.2 西安新城市贫困空间固化分析基于以上分析发现,研究期内西安市中度和重度贫困街道数量不断减少,非贫困和轻度贫困街道数量日益增多,新城市贫困大幅缓解。同时,也发现部分街道20多年来一直保持较高的综合贫困指数,有明显的“固贫化”趋势。根据前文构建的空间固贫指数,计算出西安新城市贫困空间固化程度较高的10个街道(表 3)。其中,低度固化街道和中度固化街道各有4个,高度固化街道2个。从地域类型上看,贫困空间固化程度较高的街道集中在内城衰退区,城市边缘失地农民聚居区、流动人口聚居区、遗址保护区。

| 表 3 1990—2013年西安市固贫指数较高的街道 Tab.3 The Sub-districts with High Poverty Stabilization Index in Xi'an in 1990—2013 |

从空间上看,空间固贫指数较高的街道布局相对分散,城市中心和边缘区均有分布,整体以内城和城北地区最为集中(图 2),这和西安城市发展战略和城市规划有紧密联系。20世纪90年代以来,以“五区一港两基地”①为主导的开发区建设和城市扩张政策,导致新兴产业、资金、技术等不断向城市新功能区域转移,同时在西安历史文化名城保护规划控制下,内城大规模开发受到严格限制,二者叠加导致内城衰落和贫困群体聚居;城北边缘地区,开发区建设产生大量失地农民,由于失地补偿较低、文化水平不高、工作技能缺乏等原因,面临“种田无地、就业无岗、创业无钱、保障无份”的窘迫境地,极易成为新城市贫困阶层,陷入边缘化、底层化困境,并有代际传承之势。此外,尚未完全拆除的城中村成为流动贫困人口聚居区;位于汉长安城遗址保护区内六村堡街道,根据《汉长安城遗址保护总体规划(2009—2025)》,街道开发和建设受到严格限制,经济发展滞后,沦为贫困阶层聚居区。

|

图 2 1990—2013年西安街道空间固贫指数分布 Fig.2 The Distribution of Spatial Poverty Stabilization Index in Sub-districts of Xi'an in 1990—2013 |

西安新城市贫困空间固化带来诸多社会风险和问题,不利于“品质西安”建设。贫困空间固化削减了贫困阶层就业机会,恶化了其生存环境,加之教育、医疗、交通等公共资源供给不足,限制了家庭成员社会流动机会,极易形成贫困代际传递和贫困再生产;贫困空间固化加剧了社会极化和社会隔离,贫困群体社会剥夺感和不公平感增强,容易产生社会失衡心理,激发社会不满、对抗等负面情绪,甚至引发社会矛盾和冲突,威胁社会的和谐稳定。

3.3 西安新城市贫困空间固化治理 3.3.1 新城市贫困空间固化之逻辑分析新马克思主义学派认为新城市贫困空间固化是城市空间生产与重构的产物,与转型期城市空间正义缺失有密切联系。中国自改革开放特别是90年代中后期以来,伴随由国家主导的工业化转变为以城市为基础的积累体制转型,空间不再仅仅是经济、社会变化的载体,已成为资本生产循环的重要媒介,城市空间作为扩大资本积累的工具和手段,成为积累体制转变下资源争夺的对象[34]。地方政府逐步以城市空间(核心是城市土地)为依托,以GDP增长为第一要务,建立起了中国城市的“增长主义”发展模式[43],政府企业化治理倾向愈来愈明显,地方政府利用其对行政、公共资源等的垄断性权力转变为经济人,热衷于追逐经济目标与政治利益。城市空间生产在权力和资本的联合支配下,逐渐偏离公平正义轨道,社会空间极化、居住空间隔离、贫困空间固化等空间正义缺失问题不断凸显。

西安新城市贫困空间固化遵循同样逻辑。近20年来,西安城市化进程不断加速,以“五区一港两基地”为主导的城市空间生产和重构快速推进,城市社会空间极化和贫困阶层聚居日益显现,空间剥夺、空间隔离、空间边缘化等空间非正义现象愈发明显,新城市贫困群体居住区位化和空间固贫化正在形成。研究表明:开发区建设发展已成为强化凸显西安城市经济社会空间极化演变的机制之一,开发区/新城/新经济区与非开发区/老城/旧工业区之间在投资强度、发展速度、软硬环境、形象面貌、经济活力与潜力、人口成分与素质等诸多方面分异对比日益鲜明[44];1990—2013年西安新城市贫困人口总体数量呈现上升态势,绝对差异和相对差异均呈现上升趋势,贫困阶层聚居正由“城市边缘的传统贫困聚居区”向“城市边缘的传统贫困聚居区+内城衰退区”转移[45]。随着城市社会空间极化和贫困阶层聚居,不同类型贫困人口和贫困空间有固化趋势。

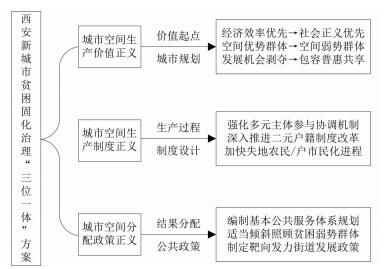

3.3.2 空间正义与西安新城市贫困空间固化治理根据空间正义内涵,从城市空间生产的价值起点(价值正义)、生产过程(制度正义)和结果分配(政策正义)三个方面,探讨西安新城市贫困空间固化治理的“三位一体”方案(图 3)。

|

图 3 西安新城市贫困空间固化治理方案 Fig.3 The Governance Schemes on Spatial Stabilization of New Urban Poverty in Xi'an |

(1)城市空间生产价值正义与西安新城市贫困空间固化治理

20世纪90年代中后期以来,随着中国社会经济体制转型,地方政府自身特性发生显著变化,其经济人属性日渐增长,在政府主导的城市开发和更新过程中,“增长主义”发展逻辑成为城市空间生产的首要价值取向[43],过分追求GDP增长和经济总量增进,忽视城市空间生产的公平和正义,城市空间当作一般商品被源源不断地生产出来,空间交换价值压倒使用价值成为追求目标,社会贫富差距不断拉大,城市贫困区位化日益显现。

西安新城市贫困空间固化治理要借助城市规划转型,将空间正义作为城市空间生产的核心价值取向,从单一的物质更新走向综合的社区发展,实现价值正义。针对贫困固化街道,城市规划要重塑以经济增长为核心目标的发展定位,由经济效率优先转向社会正义优先,对不同固化类型街道利用“针灸法”进行更新改造,破解城市发展不平衡不充分问题;要从对优势群体的倚重转向对弱势群体的扶持,更加关注贫困固化街道居民利益及空间需求,尤其是就业空间和居住空间需求,改善贫困固化街道的物质环境、就业机会和公共服务,制定基于社区发展的社区更新规划;对由外部政策造成的发展机会剥夺型贫困固化街道如内城衰退区柏树林、解放门等街道,基于基本公共服务均等化要求,在历史文化名城保护政策允许范围内对其公共服务设施进行适度维护更新,保障街道居民城市生活基本权利,推进城市朝着包容普惠共享方向发展。

(2)城市空间生产制度正义与西安新城市贫困空间固化治理

空间的生产是资本主义发展到高级阶段后新的生产形式,资本通过在空间中循环,将空间转化为商品而成为其首要增值手段。社会转型期背景下,中国城市空间生产是在资本和权力联合主导下进行的,资本和权力形成城市增长联盟,共同推动城市空间生产和重构,普通市民特别是弱势群体被排斥在增长联盟之外,无法参与相关决策进程,维护自身空间权益,空间剥夺、空间隔离等非正义现象频生,引发社会贫困和阶层固化。

西安新城市贫困空间固化治理要通过完善相关制度设计,优化城市空间生产机制,纠正偏离正义轨道的制度和规定,弘扬制度正义,回归社会主义空间生产的本质要求。针对贫困固化街道,制度设计要强化多元主体参与协调机制,保障贫困弱势群体真正参与到城市空间生产过程之中,规制资本和权力“联姻”对街道居民空间权利的损害;对流动人口聚居而产出的贫困固化街道如徐家湾街道,深入推进户籍制度改革,全面落实《西安市进一步推进户籍制度改革实施意见》,消除歧视和排斥外来流动人口的制度障碍,剥离附加在户口关系之上的各类政策规定,打破因制度分割而产生的贫困空间固化;对失地农民聚居而产出的贫困固化街道如草滩街道,规范征地程序,严格执行《西安市征地统一年产值平均标准和区片综合地价平均标准》,保障失地农民空间权益,避免对城市边缘街道掠夺性开发。加快失地农民市民化进程,将其纳入城市公共服务体系和社会保障体系,拓展就业和收入渠道,提升失地农民适应能力和风险应对能力[46]。

(3)城市空间分配政策正义与西安新城市贫困空间固化治理

城市空间生产正义最终要落实在城市空间产品和资源的分配上,因此,建立起公平公正的分配政策并严格落实,是实现空间正义的根本保证。城市公共政策制定必须要符合空间正义原则,注重城市空间利益分配的正义性,不断优化公共政策制定机制,保证城市空间产品和资源分配公平公正。

西安新城市贫困空间固化治理要利用城市公共政策,保障城市空间资源分配和再分配过程公平合理,确保贫困弱势群体能够平等、动态地享有空间权益,维护政策正义。针对贫困固化街道,公共政策要强化空间资源配置公正,结合国家《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》要求,尽快编制西安市基本公共服务体系规划,保证贫困固化街道尤其是遗址保护区内发展机会剥夺型街道如六村堡街道,能够共享城市空间资源和基本公共服务;秉持空间正义之差异公正原则,在空间资源特别是教育资源方面[30],给予贫困固化街道空间弱势群体适度倾斜和照顾,增强街道居民下一代摆脱贫困的机会,阻断贫困代际传递,避免空间贫困的生产和再生产;对已经形成并有固化趋势的贫困街道,根据贫困固化等级和贫困地域类型精准施策、靶向发力,在科学辨析贫困固化街道区位特征和主导问题的基础上,制定针对性、差异化的街道发展政策。

4 结论与讨论 4.1 结论第一,研究期内,西安新城市贫困程度不断减轻,非贫困街道数量增加显著,中度和重度贫困街道数量稳步下降,特别是城北地区,受西安市政府北迁影响,贫困程度大幅减轻;新城市贫困空间分布异质性明显,城南地区的贫困状况始终优于城北地区,整体而言,新城市贫困空间格局大致由放射状嵌套分布向圈层分布变化。

第二,西安新城市贫困空间固化正在形成,部分街道有明显的“固贫化”趋势。空间固贫指数较高的街道集中在内城衰退区如柏树林街道、解放门街道等,城市边缘失地农民聚居区、流动人口聚居区、遗址保护区,如新合街道、徐家湾街道、六村堡街道等。西安新城市贫困空间固化导致贫困代际传递和贫困再生产,不利于“品质西安”建设。

第三,西安新城市贫困空间固化治理的根本途径是在坚持空间正义的前提下,通过城市规划转型、制度设计完善、政策制定优化,构建空间正义“起点—过程—结果”三位一体保障体系,实现城市空间生产价值正义、城市空间生产制度正义和城市空间分配政策正义,确保城市空间生产和重构公平公正。

4.2 讨论第一,以西安市城六区53个街道(镇)为研究对象,采用贫困综合指数分析新城市贫困时空演化格局和过程,构建空间固贫指数揭示新城市贫困空间固化状况和街道差异,基于空间正义思想提出新城市贫困空间固化治理方案。与以往静态或短时段新城市贫困空间研究相比[18-20],本文不仅从长时段微观尺度上探讨了新城市贫困空间形成过程和发展趋势,而且量化辨识了新城市贫困空间固化程度与等级划分,为新城市贫困空间固化研究提供了新方法。同时,借助新马克思主义学派理论,探索了空间正义视角下,新城市贫困空间固化“起点—过程—结果”三位一体治理方案,可以为地方政府贫困固化治理提供有益借鉴,是对已有新城市贫困空间研究的补充和深化。

第二,街道尺度上,西安新城市贫困空间固化地域类型集中在内城衰退区、失地农民聚居区、流动人口聚居区和遗址保护区。国内学者在对广州等发达地区城市贫困空间固化研究中发现了类似规律[31],但西安城市贫困空间固化也表现出一定的特殊性。西安市作为千年古都、世界著名历史文化名城,区内文物古迹众多,受历史遗存和文物保护政策影响,遗址保护区成为新城市贫困空间固化的特殊地域类型。国外学者研究表明,西方新城市贫困空间固化主要集中在以贫民窟为代表的城市中心区[5],而转型期西安等国内新城市贫困空间固化在城市中心和边缘均有分布。20世纪90年代以来,伴随着社会经济转型和逆城市化现象出现,西方国家贫困人口开始向郊区蔓延[8-11],城市中心贫困有所缓解,而中国城市依然呈现出“中心—外围”的贫困格局[47],贫困固化地域相对分散,这不仅与当前我国城市发展过程中普遍存在的内城更新和郊区扩张双重开发模式紧密相关,也与我国城市空间生产和重构过程中长期以经济效率为导向引发的城市空间正义缺失密切相联。

第三,国外城市贫困空间测度相对完善,已从传统单一经济指标测度向多维指标综合测度转变,并逐渐从物质贫困领域往社会经济、精神文化领域发展,具有明显的后工业化社会特征[11]。本文考虑到案例地社会发展实际状况以及微观尺度数据获取难度大的限制,选取指标仅限于居民收支状况,未能考虑教育、环境和健康等方面的情况,使得研究结论的代表性和普适性有待提高。

另外,实地调研中发现,街道内部贫困空间分布差异显著,贫困群体更多是在街道内的某些街区/社区集聚,表现为“缝隙化”的生存方式。因此,从更微观的社区尺度分析新城市贫困群体空间聚居和空间固贫化是未来研究的主要方向。

注释:

① “五区一港两基地”是“十一五”时期以来西安市相继开发建设的8个城市发展新区,包括高新技术产业开发区(1991)、经济技术开发区(1993)、曲江新区(成立于1993年,原名为曲江旅游度假区,2003年更名为曲江新区)、浐灞生态区(2004)、西咸新区沣东新城(2009),国际港务区(2008),国家航空高技术产业基地(2004)、国家民用航天产业基地(2006),被誉为西安经济发展的增长极。

致谢: 感谢匿名审稿人和编辑部提出的修改意见,对文章质量提升有很大帮助。| [1] |

Kessler G, Virgilio M M D. The new urban poverty:Global, regional and Argentine dynamics during the last two decades[J]. Cepal Review, 2008, 95: 31-50. |

| [2] |

Mingione E. The new urban poverty and the underclass:Introduction[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1993, 17(3): 324-326. DOI:10.1111/ijur.1993.17.issue-3 |

| [3] |

Badcock B. Restructuring and spatial polarization in cities[J]. Progress in Human Geography, 1997, 21(2): 251-262. DOI:10.1191/030913297670500369 |

| [4] |

O'Higgins M, Jenkins S. Poverty in Europe:Estimates for the Numbers in Poverty in 1975, 1980, 1985[M]. Bath: University of Bath Press, 1989: 12-36.

|

| [5] |

Madden J F. Changes in the distribution of poverty across and within the US metropolitan areas, 1979-1989[J]. Urban Studies, 1996, 33(9): 1581-1600. DOI:10.1080/0042098966510 |

| [6] |

Wilson W J. The Truly Disadvantaged:The Inner City, the Underclass, and Public Policy[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1990: 20-62.

|

| [7] |

Gans H J. From 'Underclass' to 'Undercaste':Some observations about the future of the postindustrial economy and its major victims[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1993, 17(3): 327-335. DOI:10.1111/ijur.1993.17.issue-3 |

| [8] |

Cooke T J, Denton C. The suburbanization of poverty? An alternative perspective[J]. Urban Geography, 2015, 36(2): 300-313. DOI:10.1080/02723638.2014.973224 |

| [9] |

Hulchanski J D, Bourne L S, Egan R, et al. The Three Cities within Toronto:Income Polarization among Toronto's Neighbourhoods, 1970-2005[J]. Toronto:Cities Centre, 2007, 1-28. |

| [10] |

Kavanagh L, Lee D, Pryce G. Poverty in suburbia:Has Glasgow gone the way of American cities?[J]. AQMeN Research Briefings, 2014(5): 1-5. |

| [11] |

Randolph B, Tice A. Relocating disadvantage in five Australian cities:Socio-spatial polarisation under neo-liberalism[J]. Urban Policy & Research, 2017, 35(2): 1-19. |

| [12] |

Harvey D. Social Justice and the City[M]. London: Edward Arnold, 1973: 96-118.

|

| [13] |

Mitchell D. The Right to the City:Social Justice and the Fight for Public Space[M]. New York: Guildford Press, 2003: 81-160.

|

| [14] |

Dikeç M. Justice and the spatial imagination[J]. Environment & Planning A, 2001, 33(10): 1785-1805. |

| [15] |

Soja E W. Seeking Spatial Justice[M]. Minnesota: The University of Minnesota Press, 2010.

|

| [16] |

马清裕, 陈田, 牛亚菲, 等. 北京城市贫困人口特征、成因及其解困对策[J]. 地理研究, 1999, 18(4): 400-406. [Ma Qingyu, Chen Tian, Niu Yafei, et al. The characteristics and dynamics of the urban poor population and its counter-measures in Beijing[J]. Geographical Research, 1999, 18(4): 400-406. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.1999.04.009] |

| [17] |

苏勤, 林炳耀. 我国新城市贫困问题研究进展[J]. 中国软科学, 2003(7): 19-25. [Su Qin, Lin Bingyao. The progress in the research on problems of new urban poverty in China[J]. China Soft Science, 2003(7): 19-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2003.07.004] |

| [18] |

黄晶, 薛东前, 马蓓蓓. 西安市微区域收入及贫困空间格局研究[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 31-36. [Huang Jing, Xue Dongqian, Ma Beibei. Spatial distribution characteristics of income and poverty in Xi'an based on micro-regional perspective[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 31-36. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2015.02.010] |

| [19] |

袁媛, 伍彬, 古叶恒. 重庆市城市贫困空间特征和影响因素研究——兼论东西部城市的异同[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 70-77. [Yuan Yuan, Wu Bin, Gu Yeheng. Spatial pattern and driving forces of urban poverty of Chongqing city:Discussion on similarities and differences between eastern and western cities in China[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 70-77.] |

| [20] |

张志斌, 张应亚. 西北内陆中心城市低收入人口居住空间及其社会效应——以兰州市为例[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 78-84. [Zhang Zhibin, Zhang Yingya. Northwest inland city low-income people living space and social effect:A case study of Lanzhou[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 78-84.] |

| [21] |

刘玉亭, 吴缚龙, 何深静, 等. 转型期城市低收入邻里的类型、特征和产生机制——以南京市为例[J]. 地理研究, 2006, 25(6): 1073-1082. [Liu Yuting, Wu Fulong, He Shenjing, et al. Typology, features and mechanism of urban low-income neighborhoods under market transition:A case study of Nanjing[J]. Geographical Research, 2006, 25(6): 1073-1082. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2006.06.014] |

| [22] |

范晨辉, 薛东前, 罗正文. 转型期城市贫困演化空间模式研究[J]. 经济地理, 2014, 34(8): 8-14. [Fan Chenhui, Xue Dongqian, Luo Zhengwen. The evolution of spatial structure of urban poverty pattern during the period of transition:A case of Xi'an city[J]. Economic Geography, 2014, 34(8): 8-14.] |

| [23] |

宋伟轩, 陈培阳, 徐旳. 内城区户籍贫困空间剥夺式重构研究——基于南京10843份拆迁安置数据[J]. 地理研究, 2013, 32(8): 1467-1476. [Song Weixuan, Chen Peiyang, Xu Di. Research on the deprivation-type reconstruction of inner-city registered poverty space based on resettlement data of Nanjing[J]. Geographical Research, 2013, 32(8): 1467-1476.] |

| [24] |

何深静, 刘玉亭, 吴缚龙, 等. 中国大城市低收入邻里及其居民的贫困集聚度和贫困决定因素[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1464-1475. [He Shenjing, Liu Yuting, Wu Fulong, et al. Poverty concentration and determinants in low-income neighbourhoods and social groups in Chinese large cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1464-1475. DOI:10.11821/xb201012003] |

| [25] |

李姗姗, 孙久文. 中国城市贫困空间分异与反贫困政策体系研究[J]. 现代经济探讨, 2015(1): 78-82. [Li Shanshan, Sun Jiuwen. Research on spatial differentiation of urban poverty and anti-poverty policy system in China[J]. Modern Economic Research, 2015(1): 78-82. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2015.01.016] |

| [26] |

刘玉亭. 转型期中国城市贫困的社会空间[M]. 北京: 科学出版社, 2005. [Liu Yuting. Social Space for Urban Poverty in China During the Transition Period[M]. Beijing: Science Press, 2005.]

|

| [27] |

李倩, 张文忠, 余建辉, 等. 北京不同收入家庭的居住隔离状态研究[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 693-700. [Li Qian, Zhang Wenzhong, Yu Jianhui, et al. Research on the residential segregation in Beijing[J]. Progress in Geography, 2012, 31(6): 693-700.] |

| [28] |

张高攀. 城市"贫困聚居"现象分析及其对策探讨——以北京市为例[J]. 城市规划, 2006, 30(1): 40-46. [Zhang Gaopan. Poor population settlement and its countermeasures:A case study of Beijing[J]. City Planning Review, 2006, 30(1): 40-46.] |

| [29] |

孙瑜康, 袁媛. 城市居住空间分异背景下青少年成长的邻里影响——以广州市鹭江村与逸景翠园为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(6): 756-764. [Sun Yukang, Yuan Yuan. Neighborhood influences on adolescent development under the background of urban residential space differentiation:A case study of Lujiang village and Yijing community[J]. Progress in Geography, 2014, 33(6): 756-764.] |

| [30] |

慈勤英, 张芳. 城市贫困空间固化的社会治理研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017(3): 1-5. [Ci Qinying, Zhang Fang. Research on the social governance on spatial stabilization of urban poverty[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities & Social Sciences Edition), 2017(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1004-3926.2017.03.001] |

| [31] |

袁媛. 社会空间重构背景下的贫困空间固化研究[J]. 现代城市研究, 2011(3): 14-18. [Yuan Yuan. Research on stabilization of spatiality of urban poverty against the background of social-spatial reconstruction[J]. Modern Urban Research, 2011(3): 14-18. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2011.03.003] |

| [32] |

袁媛. 中国城市贫困的空间分异研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014. [Yuan Yuan. Study on the Spatial Differentiation of Urban Poverty in China[M]. Beijing: Science Press, 2014.]

|

| [33] |

任平. 空间的正义——当代中国可持续城市化的基本走向[J]. 城市发展研究, 2006, 13(5): 1-4. [Ren Ping. Space justice:The basic trend of sustainable urbanization in contemporary China[J]. Urban Studies, 2006, 13(5): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2006.05.001] |

| [34] |

曹现强, 张福磊. 我国城市空间正义缺失的逻辑及其矫治[J]. 城市发展研究, 2012, 19(3): 135-139. [Cao Xianqiang, Zhang Fulei. The logic of the lack of justice in China's urban space and the correction of spatial injustice[J]. Urban Studies, 2012, 19(3): 135-139.] |

| [35] |

胡毅, 张京祥. 中国城市住区更新的解读与重构:走向空间正义的空间生产[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015. [Hu Yi, Zhang Jingxiang. Interpretation and Reconstruction of Housing Redevelopment in China:Towards a Just Space Production[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2015.]

|

| [36] |

姚华松. 贫困区的生产:广州同德围地区的空间演化逻辑[J]. 广东社会科学, 2016(2): 185-193. [Yao Huasong. The production of poor area:The spatial evolution logic of Tongdewei district in Guangzhou[J]. Social Sciences in Guangdong, 2016(2): 185-193. DOI:10.3969/j.issn.1000-114X.2016.02.023] |

| [37] |

暴向平, 薛东前, 马蓓蓓, 等. 1990-2013年西安市新城市贫困人口格局演变[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2015, 43(1): 98-102. [Bao Xiangping, Xue Dongqian, Ma Beibei, et al. Pattern evolution of new urban poverty in Xi'an city from 1990 to 2013[J]. Journal of Shannxi Normal University(Natural Science Edition), 2015, 43(1): 98-102.] |

| [38] |

湛东升, 张文忠, 余建辉, 等. 问卷调查方法在中国人文地理学研究的应用[J]. 地理学报, 2016, 71(6): 899-913. [Zhan Dongsheng, Zhang Wenzhong, Yu Jianhui, et al. Application of questionnaire survey method in human geography studies in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(6): 899-913.] |

| [39] |

R.基卿, N.J.泰特.人文地理学研究方法[M].蔡建辉, 译.北京: 商务印书馆, 2006: 70. [Kitchin R, Tate N J. Conducting Research into Human Geography: Theory, Methodology and Practice[M]. Cai Jianhui, trans. Beijing: The Commercial Press, 2006: 70.]

|

| [40] |

冯星光, 张晓静. 贫困测度指标及其评价[J]. 统计与信息论坛, 2006, 21(3): 22-26. [Feng Xingguang, Zhang Xiaojing. Poverty measures and appraisement[J]. Statistics & Information Forum, 2006, 21(3): 22-26. DOI:10.3969/j.issn.1007-3116.2006.03.005] |

| [41] |

杨文伟. 阶层固化的负面效应及其出路[J]. 中共中央党校学报, 2015, 19(1): 101-106. [Yang Wenwei. The negative effect of class solidification and its outlet[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C., 2015, 19(1): 101-106.] |

| [42] |

薛东前, 赵奂, 罗正文. 西安城市贫困与城市环境质量的时空耦合分析[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2014, 42(6): 94-99. [Xue Dongqian, Zhao Huan, Luo Zhengwen. The spatio-temporal coupling analysis on the urban poverty and the urban environment of Xi'an city[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Natural Science Edition), 2014, 42(6): 94-99.] |

| [43] |

张京祥, 赵丹, 陈浩. 增长主义的终结与中国城市规划的转型[J]. 城市规划, 2013(1): 45-50. [Zhang Jingxiang, Zhao Dan, Chen Hao. Termination of growth supremacism and transformation of China's urban planning[J]. City Planning Review, 2013(1): 45-50.] |

| [44] |

王慧. 开发区发展与西安城市经济社会空间极化分异[J]. 地理学报, 2006, 61(10): 1011-1024. [Wang Hui. Rise of new special development zones and polarization of socio-economic space in Xi'an[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(10): 1011-1024.] |

| [45] |

薛东前, 贾金慧, 罗正文, 等. 西安城市贫困阶层的空间聚居研究[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(10): 45-50. [Xue Dongqian, Jia Jinhui, Luo Zhengwen, et al. The spatial settlements of urban poverty in Xi'an[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2017, 31(10): 45-50.] |

| [46] |

何艳冰, 黄晓军, 杨新军. 快速城市化背景下城市边缘区失地农民适应性研究——以西安市为例[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 226-240. [He Yanbing, Huang Xiaojun, Yang Xinjun. Adaptation of land-lost farmers to rapid urbanization in urban fringe:A case study of Xi'an[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 226-240.] |

| [47] |

袁媛, 古叶恒, 肖扬. 中国城市的"中心-外围"贫困格局及影响因素[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 40-47. [Yuan Yuan, Gu Yeheng, Xiao Yang. The spatial pattern and driving forces of poverty between central-city and outer-suburb in China[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 40-47. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2017.05.004] |