2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;

3. 中国科学院大学, 北京 100049;

4. 北京联合大学 应用文理学院, 北京 100191

2. Institute of Geographical Science and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. College of Applied Arts and Science, Beijing Union University, Beijing 100191, China

服务设施是体现城市居民生活质量的重要方面,也是衡量宜居性的常用指标[1]。在西方国家福利社会背景下,服务设施配置以均等分配为核心目标,其公共服务公平性的研究经历了地域均等、空间公平和社会公平三个阶段[2]。在社会公平性研究阶段,西方学者不仅评价可达性的空间差异[3, 4],还评价不同社会群体可达性的差异[5-7],并考虑其各自的使用需求和模式、利用的时空限制,用于揭示居民的生活质量、社会融入状况等[8],因而评价结果更有针对性[9]。通过梳理全球城市的新一轮总体规划,发现公共服务设施规划主要呈现两大导向:一是从空间均等走向社会公平是国内外城市公共服务设施布局的重要理念,在公共服务设施规划领域全球城市都致力于凸显社会包容性,使不同阶层、收入、国籍的人群都能享受公平的服务,使城市更具有全球性的价值;二是越来越意识到外来人才的重要性,并致力于为其提供高质量的生活服务[10]。

近些年国内公共服务设施均等化规划布局研究也开始大量出现,相关研究可以概括为根据不同使用者对公共服务设施的实际需求和不同地区服务情况的差异,利用可达性优化和服务质量提升创设公共服务设施均等化的空间路径[11]。但总体来说,国内公共服务研究大部分仍然处于“空间公平”的研究阶段,对不同使用主体的实际需求模式的分析还不够深入,特别是案例分析较少。这与我国当前仍处于快速城市化阶段,大多数城市仍在做“填空”式的供给有关,但对于目前一些城市化水平较高,人口基数巨大的特大城市而言,由于已经出现社会构成分化、社会空间分异凸显的现象,因此关注人群属性和需求、探讨设施公平供给的内涵和相应的规划技术手段则成为必须[12]。对于案例城市北京而言,未来的城市建设目标为“建设成为国际一流的和谐宜居之都”,为了有效改善民生,推进社会公平,公共服务设施建设和优化配置刻不容缓[13]。这使得北京更需要对标国内外国际大都市,进一步打造与目标相匹配的公共服务。

目前国内逐渐出现了一些在社会公平视角下针对特大城市公共服务设施的研究[14-19];通过文献梳理和分析,可以发现在数量有限的此类文章中作者大都以中低收入者、老幼人群、外来人群这几类弱势群体作为主要研究对象及切入点。但是,已有文献相对忽略了居民对于服务设施的主观感受,且针对不同使用主体的实际需求模式的分析还不够深入,特别是从社会调查等微观层面的研究较少,而将宏观分析与微观研究相结合的研究更是罕见[20];在研究方法层面,学界对服务设施空间配置的研究主要集中在对可达性的测度和评价上,发展了针对不同类型设施的度量方法[21]。但不难发现,这些方法往往应用于单项服务设施的评价,但在实际应用层面,综合考虑不同服务设施的供给及其可达性,可以对公共服务设施是否配套完善作出全面、合理的评价。居民获取各类公共服务的综合空间可达性也能够从居民生活便利角度揭示某一地区总体吸引力[22]。进行较准确的综合评价,关键就是需要选取一种合理的权重确定方法,建立系统、完善的综合评价指标体系,对各个服务设施的可达性进行加权综合。在目前较少的对于多种服务设施可达性的综合测度文章中,一些研究采用“质量功能配置(QFD)”方法、数据包络法(DEA)与主成分分析法(PCA)综合各类可达性指标得到复合指标来评价可达性[23],但这些方法仍以客观指标为主,没有结合居民主观的服务设施需求偏好。

本文利用问卷数据,通过调查弱势群体对服务设施的需求偏好,以此为权重对不同服务设施可达性进行集成。主要意义如下:①能够丰富服务设施空间配置的研究内容,从而为我国城市服务设施空间配置研究等提供支撑。②基于弱势群体的需求分析服务设施的可达性及其空间不公平现象,从而加深对服务设施乃至整个居住环境领域的社会公平的理解。③本研究在丰富的客观数据和居民的主观调查数据基础上,综合定性与定量方法,探讨两套数据的转化与匹配,为今后的相关研究提供借鉴。④有助于实现“以人为本”政策理念倡导下的城市服务设施的精细化管理,对北京建设国际一流和谐宜居之都提供理论支撑。

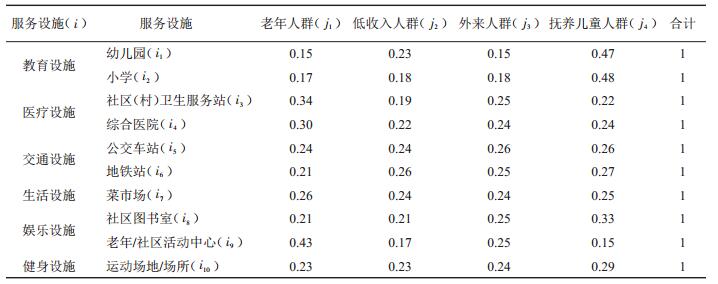

2 研究方法及数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 基于居民偏好的权重赋值方法计算相应权重的方法有两种,第一种是以同一类人群对所有服务设施的需求偏好之和为分母,其对各类服务设施偏好为分子;第二种是以同一类服务设施的所有人群的需求偏好为分母,各类人群对这类服务设施的需求偏好为分子。笔者认为采用前一种计算方式可以有效反映在某一类人群中对不同服务设施的需求及使用情况,而后一种计算方式则更能有效反映不同人群对同一种服务设施需求偏好的差异(表 1)。故在后续进行服务设施综合可达性的计算时,以表 1的权重进行加权,以反映不同弱势群体视角下的综合可达性水平。

| 表 1 不同弱势群体对同一类服务设施的需求偏好权重 Tab.1 The Demand Preference Weights of Different Vulnerable Groups on the Same Type of Service Facilities |

权重w的计算公式如下:

|

其中:nij为弱势群体j(j = 1, 2, 3, 4)在问卷回答中对服务设施i是否有需求这一问题的“是”所占弱势群体j总人数的比例,fij为在对服务设施i有需求的人群中对i的访问频率(从不=1,偶尔=2,经常=3),最终权重结果见表 1。

2.1.2 公共服务设施可达性计算方法常用的可达性评价方法包括缓冲区法、最短距离法、基于路网结构的GIS方法、重力模型法、两步移动搜寻法等,上述几种方法中,缓冲区法不考虑距离的影响,导致相同数量的服务设施的空间分布差异无法体现;重力模型法需要获得服务设施的规模数据,适于估计居民达到不同等级服务设施的潜在可能性。考虑到本次研究的尺度为社区尺度,且主要研究内容之一为多种社区级服务设施及主要公共服务设施的综合可达性,Open Street Map网站的路网数据无法覆盖小区内道路及杂路,并且严格来说,出行时间比出行距离更可取,因为出行时间与服务设施的可达性更加直接相关[24],又因为出行时间与直线距离具有高度相关性,且缺少服务设施内部供给量与小区级的人口需求量,同时,一般情况下,距离居民最近的服务设施也是居民日常生活中最经常到访的地方。因此本文经综合权衡后决定采用最短距离法衡量单个公共服务设施的可达性,采用ArcGIS邻近分析中的Near(最近分析)工具测算居住小区到最近的公共服务设施的最短距离。

2.1.3 多设施可达性综合配置评价方法通过问卷调研方法采集弱势群体的服务设施需求偏好,利用其需求偏好确定不同服务设施的权重,与单个服务设施可达性加权汇总后实现弱势群体视角下的对多种服务设施的综合配置评价。不同弱势群体视角下的多设施可达性综合配置评价指标Ij计算公式如下所示,指标Ij越小说明在弱势群体j的视角下各类公共服务设施可达性的综合配置程度越好。

|

其中:di为各个小区点位到距离其最近的每个类别(i =1, 2, ···, 10)的公共服务设施点的直线距离,wij为基于居民需求计算得来的权重;可达性综合配置评价指标Ij越小说明居住小区各点到达各类公共服务设施的综合可达性越好。在可达性的展示方面,使用ArcGIS软件中的克里金插值法估计不同弱势群体视角下研究区范围内公共服务设施可达性的综合配置情况。

2.2 数据来源本文研究数据包括空间数据和抽样调查问卷数据两部分。

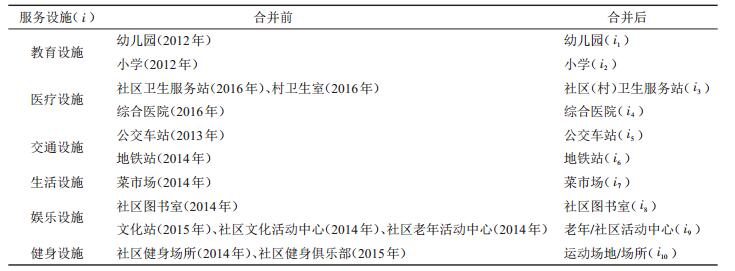

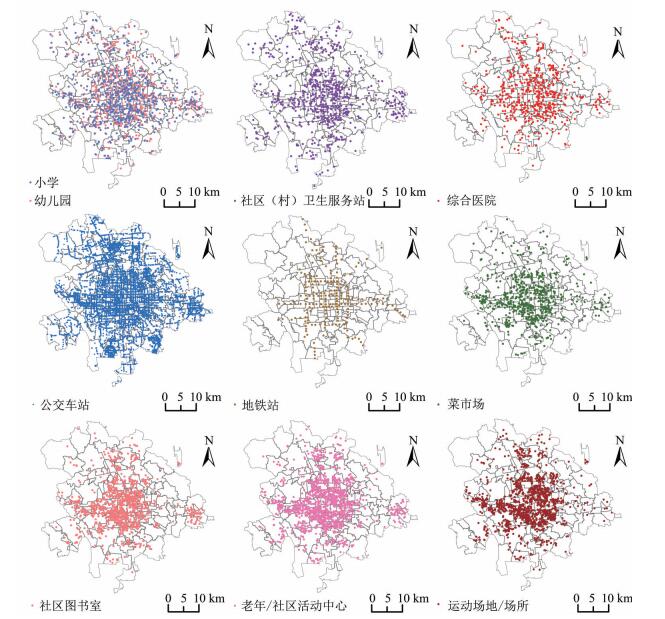

(1)空间数据:研究区域范围主要位于北京市六环以内,共计143个街道。2013年的小区POI点位数据来自当年的链家网站;2013公交车站点数据来自北京城市实验室网站;2014年地铁站点数据来自Open Street Map网站;其余12类公共服务设施点位数据均来自于北京市政务资源网站(www.bjdata.gov.cn),是北京市政府相应的管理部门登记在案的数据,比现在大部分文献中用到的网络爬虫数据更精确,更适宜做由政府提供的公共服务设施的相关研究分析。在具体研究中合并相同性质的服务设施,最终得到六大类共10小类公共服务设施(表 2)。

| 表 2 合并前后的公共服务设施类别 Tab.2 Category of Public Service Facilities Before and after the Merger |

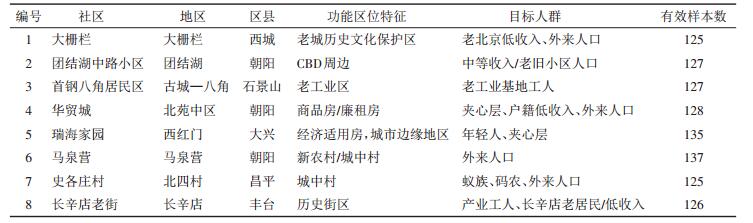

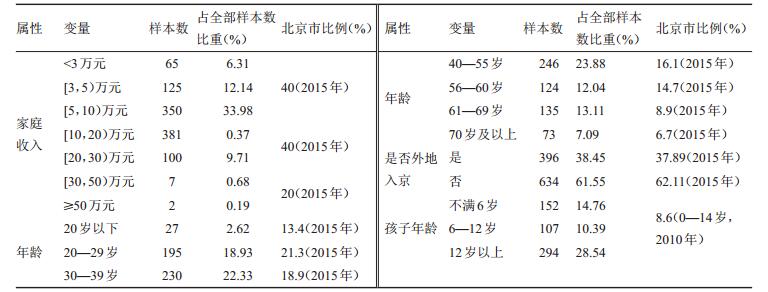

(2)抽样调查问卷数据:抽样问卷调查数据来自于2017年北京市典型地区社会公平与包容调查,本次问卷共在市域(六环以内范围)划定了8个典型地区,包括大栅栏、中关村南大街、团结湖、西红门等,详见表 3。问卷内容包括周边环境的服务设施、安全性、自然舒适性,交通出行,住房条件,社区交流与参与等几方面。在周边环境调查部分,重点对服务设施进行了细分,调查居民对不同服务设施的需求程度及使用频率。为了深入研究与分析,增进对弱势群体的了解,问卷还调查了居民的基本个人情况等。共获得有效问卷1030份,典型地区的基本情况与相应的问卷回收数量见表 3。主要的样本信息的描述性统计分析见表 4。与北京全市相应人口属性的比例做对比可以看出本次调研有效采集到了高于全市平均水平的弱势群体样本。

| 表 3 典型地区基本情况 Tab.3 Basic Situations of the Typical Regions |

| 表 4 样本部分属性构成及与全市最新情况比较 Tab.4 Composition of the Samples and Comparison with the Latest Situation in the City |

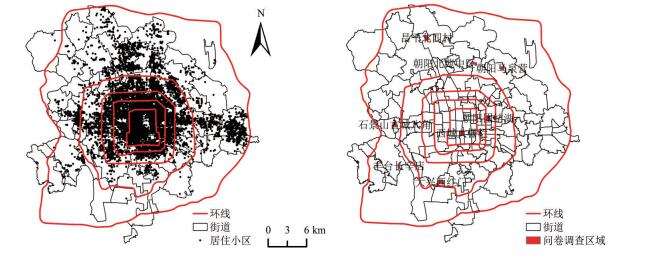

由图 2可以看出:总体上,这四类弱势群体在日常生活中需求最高的公共服务设施均为生活设施(菜市场)、交通设施(公交站和地铁站)和医疗设施(社区(村)卫生服务站和综合医院),这三类设施占据了日常需求及访问总量的70%—80%,是弱势群体日常生活中最主要也是最基本的需求,其次为健身设施及教育设施,最后为娱乐设施。在娱乐设施中,四类弱势群体对社区图书室的需求及访问频率均处于较低的水平,可能的原因是社区图书室的数量较少,且在现存的图书室中,图书存量较少、质量较差,并且受到现今移动阅读、电子读物大量普及的影响,居民本身对社区图书室的需求就很低。

|

图 1 居住小区点分布及问卷调研区域范围 Fig.1 Residential Area Distribution and Questionnaire Survey Area |

|

图 2 不同弱势群体内部对不同服务设施的需求偏好结构 Fig.2 Demand Preference Structure for Different Service Facilities Within Different Vulnerable Groups |

由于不同人群具有不同的属性特征,对不同服务设施的需求自然也有相应的差异,在进一步的需求分析中可以发现:外来人群与扶养儿童人群对公交站及地铁站的需求偏好相似,而老年人群与低收入人群比起地铁更偏好使用公交车作为日常出行的交通工具,其中老年人对公交车的需求明显高于地铁。一方面,这是由于老年人及低收入人群家庭收入较低,更偏好费用较低的公交出行,另一方面是由于65周岁以上老年人在公交出行方面享受一定的优惠政策。社区老年人退休之后,随着年龄增长更加依赖公共交通设施,来满足生活必需的购物、看病、社交等需要[25]。且调查发现老年人在距离不远的情况下一般选择步行,在距离较远的情况下大多数老年人选择多次转乘公交车,而非乘坐地铁;此外,老年人群与低收入人群对医疗设施(社区(村)卫生服务站、综合医院)以及老年/社区活动中心的使用需求也较高,这可能是由于在被调查的老年人群中,大多数老年人也属于低收入人群,故低收入人群的需求结构受到老年人的影响,呈现出比其他两类弱势群体更高的相似性;由于子女上学的必要性,抚养儿童人群明显在教育设施方面存在较高的需求度,并且出于子女健康成长的需要,抚养儿童人群在运动场所/场地方面的需求也高于其他人群。根据以上对不同弱势群体社区公共服务设施的进一步分析中也可以发现,居民对社区公共服务设施的需求结构差异很大程度上受到居民生命周期的影响此外,居民的收入水平也是一个不可忽视的影响因素。

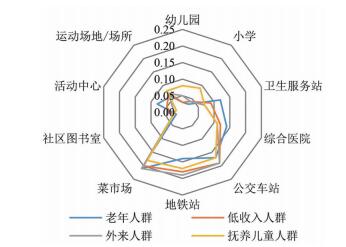

3.2 基于弱势群体需求的北京市公共服务设施可达性集成通过问卷分析结果对居住小区点位到不同服务设施的客观可达性进行加权求和之后,采用克里金插值法,可以得到在不同弱势群体的视角之下,北京市(主要指六环以内区域)公共服务设施的综合可达性情况(图 3)。从图中可以看出:总体来说,对于这四类弱势群体,北京市公共服务设施的综合可达性都呈由内环向外环递减、沿东西向与南北向中轴线延伸、西部好于东部的趋势。在北京市东部地区,均存在一块可达性的连续性被打断的区域,具体空间位置均落在了朝阳区平房、三间房、管庄及常营地区的相邻区域处,地处城乡结合部。平房地区是北京绿化隔离带地区、三间房地区、管庄地区及常营地区则属于属首都总体规划定福庄边缘集团核心区,属于定福庄边缘集团,其中常营还是北京市近郊区及绿化隔离地区唯一的少数民族乡。该区域居住小区密集,人口众多,但公共服务设施综合可达性却较差,存在着公共服务设施不匹配的情况。造成综合可达性较差的原因是由图 4可知主要是由于医疗服务设施(卫生服务站及综合医院)以及社区娱乐设施(社区图书室、社区活动中心及社区健身场地)分布密度较低造成的。

|

图 3 不同弱势群体视角下公共服务设施综合可达性评价 Fig.3 Evaluation of the Comprehensive Accessibility of Public Service Facilities from the Perspective of Different Vulnerable Groups |

北京市五环以内区域的公共服务设施可达性普遍较高,但在四类弱势群体视角下,五环以内区域的西北角和东南角,服务设施可达性明显低于区域内其他地区,具体空间位置为四季青镇的大部分地区以及十八里店地区、岱头街道和王四营地区的边缘区域。四季青镇位于海淀区西部,十八里店地区、岱头街道位于朝阳区西南部,王四营地区位于北京市朝阳区东中南部。这些地区大部分都属于公园及水域,结合图 4可知这几块区域可达性较低的原因是由于受到了大面积绿地阻隔的影响。五环以外的研究区中,综合可达性最低的区域经空间识别后发现主要位于苏家坨镇、上庄镇、金盏地区、云岗街道以及黑庄户地区。苏家坨镇位于海淀区西北部,区域内旅游资源丰富,西部沿山分布有凤凰岭景区、阳台山景区、鹫峰景区、汇通诺尔狂飚乐园及七王坟、九王坟、大觉寺等历史文化古迹,东部平原地区有稻香湖景区,人口密度约为555人/km2,远低于北京市1311人/km2的平均水平。上庄镇情况与苏家坨镇情况类似,属于海淀区北部的城乡结合部,境内景区多,以发展生态旅游为主,其服务设施综合可达性较差的原因主要是由于地广人稀,且以旅游景区的开发经营为主,导致社区级的公共服务设施配置情况较差;金盏地区与云岗街道,居住小区点位较少,居民以农村户口为主,城市社区级的公共服务设施配置较少,医疗设施及教育设施密度也很低;黑庄户地区位于朝阳区东南部,西靠垡头边缘集团与豆各庄乡相邻,北靠定福庄集团与管庄乡,区域内居住小区多,人口密度大,为2369人/km2,但公共服务设施综合配置情况却明显差于周边地区,值得重视。

|

图 4 各类公共服务设施空间分布图 Fig.4 Spatial Distribution Map of Various Public Service Facilities |

在这四类弱势群体之中,北京市公共服务设施综合配置情况在四环之内对于老年人群、低收入人群以及外来人群来说基本相同。四环到六环之间的区域,从综合需求角度出发,服务设施综合可达性对外来人群更友好,其次是低收入人群,再次是老年人群;从需要抚养12岁以下儿童的人群的需求角度来说,北京市公共服务设施的综合配置情况明显差于其他三种人群,在可达性普遍较好的四环内也存在着大大小小的可达性较差的“洼地”。对于这四类弱势群体,公共服务设施综合配置差异较大的地区经空间识别后位于北京市东部的金盏地区及黑庄户地区,由图 3可以看出在抚养儿童人群以及老年人群的视角下,这两个地区的公共服务设施综合配置情况很差,其次是低收入人群,最后是外来人群。根据这四类弱势群体的公共服务设施需求结构差异,判断这两个地区的教育设施以及老年服务设施的配置程度较差、密度较低,无法满足这两类群体的日常生活需要。结合图 4各类服务设施的空间分布图,可以看出金盏地区及黑庄户地区的各类公共服务设施分布密度都相对较低,尤其是幼儿园及综合医院的数量非常少,老年/社区活动中心及社区健身场所的分布密度也很低,而且经地图网站二次核实后,发现这两个地区确实缺少地铁站及社区图书室,证实了之前的判断,今后,金盏地区以及黑庄户地区应加强幼儿园和综合医院的建设,社区内多设立活动中心及健身场所,满足弱势群体的需求;此外在云岗街道地区,抚养儿童人群视角下的公共服务设施综合配置情况也明显差于其他三类人群,由图 4可以看出,云岗街道的小学及幼儿园数量均较少、综合医院也仅有一家为航天七三一医院,今后该区域应多加强教育设施的配置。

4 结论与讨论 4.1 结论(1)不同弱势群体对不同服务设施有着差异明显的需求与访问频率,有其各自的需求偏好,很大程度上受到居民生命周期的影响,但居民的收入水平也是一个不可忽视的影响因素。四类弱势群体总体上在日常生活中需求最高的公共服务设施均为生活设施、交通设施和医疗设施,对娱乐设施的需求较少,尤其是社区图书馆的需求低和访问频率低;老年人群与低收入人群更偏好使用公交车作为日常出行交通工具,且对医疗设施以及老年/社区活动中心的使用需求也较高;抚养儿童人群明显在教育设施方面存在较高的需求度,并且在运动场地方面的需求也高于其他人群。

(2)在四类弱势群体的视角下,北京市公共服务设施的综合可达性都呈由内环向外环递减、沿东西向与南北向中轴线延伸、西部好于东部的趋势。并且在北京市东部地区,均存在一块可达性的连续性被打断的区域,该区域小区众多、人口密集,但服务设施综合配置情况却较差,值得重视。北京市五环以内区域的公共服务设施可达性普遍较高,但在五环以内区域的西北角和东南角,服务设施可达性明显低于区域内其他地区,具体空间位置为四季青镇的大部分地区以及十八里店地区、岱头街道和王四营地区的边缘区域;五环以外的研究区中,综合可达性最低的区域经空间识别后发现主要位于苏家坨镇、上庄镇、金盏地区、云岗街道以及黑庄户地区。城市精细化管理应坚持问题导向,对问题区域进行空间识别有助于北京市进一步补齐公共服务短板,提升城市生活品质

(3)从综合需求角度出发,北京市六环以内区域服务设施综合可达性对外来人群更友好,其次是低收入人群,再次是老年人群;对于需要抚养12岁以下儿童的人群来说,北京市公共服务设施的综合配置情况明显差于其他三种人群,在可达性普遍较好的四环内也存在着可达性较差的“洼地”。由于抚养儿童人群对于基础教育设施的高需求性,这从一定程度上也进一步印证了以往研究中指出的北京市教育设施供给不足、空间分布不均衡等问题。

4.2 讨论由于服务设施供给的“社会公平”是一个及其宏大而又复杂的命题。本文仅从四类弱势群体的需求角度出发,对服务设施的综合供给情况在空间格局上进行了描述,对于供给较差的地区服务设施综合配置较弱的原因进行了简单分析,没有继续深入分析导致不同人群在不同地区公共服务设施可达性较差的具体原因,例如究竟是由于公共服务设施普遍分布密度较低还是由于某几类公共服务设施的分布严重不均等,这些都有待于接下来做更加细致的研究。尽管如此,本文研究结论已经能够在一定程度上从“社会公平”的角度反映出城市公共服务设施可达性在空间及人群方面的分配不平衡与不充分的问题,为城市服务设施可达性的研究提供了新的视角与研究思路。

| [1] |

张文忠. 城市内部居住环境评价的指标体系和方法[J]. 地理科学, 2007, 27(1): 17-23. [Zhang Wenzhong. Index system and eethod of residential environmental evaluation in inner cities[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 27(1): 17-23.] |

| [2] |

汪来杰. 西方国家公共服务的变化:轨迹与特征[J]. 社会主义研究, 2007(6): 89-92. [Wang Laijie. Changes of public service in western countries:Trajectory and characteristics[J]. Socialism Studies, 2007(6): 89-92.] |

| [3] |

Cascetta E, Cartenì A, Montanino M. A behavioral model of accessibility based on the number of available opportunities[J]. Journal of Transport Geography, 2016, 51: 45-58. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2015.11.002 |

| [4] |

Witten K, Exeter D, Field A. The quality of urban environments:Mapping variation inaccess to community resources[J]. Urban Studies, 2003, 40(1): 161-177. DOI:10.1080/00420980220080221 |

| [5] |

Chapin F S. Human activity patterns in the city[J]. Queens Quarterly, 1974, 29(December): 463-469. |

| [6] |

Kain J F. Housing segregation, negro employment, and metropolitan decentralization[J]. Quarterly Journal of Economics, 1968(2): 175-197. |

| [7] |

Warin M, Baum F, Kalucy E, et al. The power of place:Space and time in women's and community health centres in South Australia[J]. Social Science & Medicine, 2000, 50(12): 1863-1875. |

| [8] |

江海燕, 周春山, 高军波. 西方城市公共服务空间分布的公平性研究进展[J]. 城市规划, 2011, 35(7): 72-77. [Jiang Haiyan, Zhou Chunshan, Gao Junbo. Advance in the equity of spatial distribution of urban public service in western countries[J]. City Planning Review, 2011, 35(7): 72-77.] |

| [9] |

Wee G P V, Geurs K T. Discussing equity and social exclusion in accessibility evaluations[J]. European Journal of Transport & Infrastructure Research, 2011, 11(4): 350-367. |

| [10] |

申立, 张敏, 张宜轩, 等. 全球城市视角下的公共服务设施规划及启示[J]. 城市建筑, 2017(12): 53-55. [Shen Li, Zhang Min, Zhang Yixuan, et al. Public service facilities planning and experience from the perspective of global cities[J]. Urbanism and Architecture, 2017(12): 53-55. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2017.12.011] |

| [11] |

程顺祺, 祁新华, 金星星, 等. 国内外公共服务设施空间布局研究进展[J]. 热带地理, 2016, 36(1): 122-131. [Cheng Shunqi, Qi Xinhua, Jing Xingxing, et al. Progress in domestic and foreign study on spatial layout of public service facilities[J]. Tropical Geography, 2016, 36(1): 122-131.] |

| [12] |

张敏. 全球城市公共服务设施的公平供给和规划配置方法研究——以纽约、伦敦、东京为例[J]. 国际城市规划, 2017(6): 69-76. [Zhang Min. Research on equal supply and planning of global cities' public service facilities:Case studies on New York, London, Tokyo[J]. Urban Planning International, 2017(6): 69-76.] |

| [13] |

樊立惠, 蔺雪芹, 王岱. 北京市公共服务设施供需协调发展的时空演化特征——以教育医疗设施为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 90-97. [Fan Lihui, Lin Xueqin, Wang Dai. Spatial-temporal succession characteristics of public service facilities supply and demand coordinated devel opmentin Beijing:A case study of educational and medical facilities[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 90-97. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.01.046] |

| [14] |

吕斌, 张纯, 陈天鸣. 城市低收入群体的就业可达性变化研究——以北京为例[J]. 城市规划, 2013, 37(1): 56-63. [Lv Bin, Zhang Chun, Chen Tianming. Study on Changes in job accessibility for the urban low-income:A case study of Beijing[J]. City Planning Review, 2013, 37(1): 56-63.] |

| [15] |

颜秉秋, 高晓路, 马妍, 等. 基于MAS技术的城市养老机构布局决策支持[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2014(7): 973-982. [Yan Bingqiu, Gao Xiaolu, Ma Yan, et al. Urban senior service facility layout decision support based on MAS[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2014(7): 973-982.] |

| [16] |

高晓路. 城市居民对养老机构的偏好特征及社区差异[J]. 中国软科学, 2013(1): 103-114. [Gao Xiaolu. Preference of the urban elderly for caring facilities:Variation across different communities[J]. China Soft Science, 2013(1): 103-114. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2013.01.012] |

| [17] |

颜秉秋, 高晓路, 季珏. 城市养老设施配置的微观模拟与规划政策分析——以北京市为例[J]. 地理科学进展, 2015, 34(12): 1586-1597. [Yan Bingqiu, Gao Xiaolu, Ji Yu. Micro simulation and planning policies analysis for urban elderly care facilities:Take Beijing as an example[J]. Progress in Geography, 2015, 34(12): 1586-1597.] |

| [18] |

姜佳丽, 殷洁, 罗小龙, 等. 基于特大城市外来务工人员需求的基本公共服务供给研究——基于南京市中和桥社区的调研[J]. 现代城市研究, 2015(9): 75-80. [Jiang Jiali, Ying Jie, Luo Xiaolong, et al. Basic public service supply based on migrant workers' demands in the megalopolis:A study based on the investigation of Nanjing Zhongheqiao community[J]. Modern Urban Research, 2015(9): 75-80. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.09.012] |

| [19] |

田莉, 王博祎, 欧阳伟, 等. 外来与本地社区公共服务设施供应的比较研究——基于空间剥夺的视角[J]. 城市规划, 2017, 41(3): 77-83. [Tian Li, Wang Boyi, Ouyang Wei, et al. A comparative study on urban public service facilities supply between local and migrant communities:A perspective of spatial deprivation[J]. City Planning Review, 2017, 41(3): 77-83.] |

| [20] |

曾文, 向梨丽, 张小林. 南京市社区服务设施可达性的空间格局与低收入社区空间剥夺研究[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 73-81. [Zeng Wen, Xiang lili, Zhang Xiaolin. Research in spatial pattern of accessibility to community service facilities and spatial deprivation of low income community in Nanjing[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 73-81.] |

| [21] |

宋正娜, 陈雯, 张桂香, 等. 公共服务设施空间可达性及其度量方法[J]. 地理科学进展, 2010, 29(10): 1217-1224. [Song Zhengna, Chen Wen, Zhang Guixiang, et al. Spatial accessibility to public service facilities and its measurement approaches[J]. Progress in Geography, 2010, 29(10): 1217-1224. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.10.009] |

| [22] |

王松涛, 郑思齐, 冯杰. 公共服务设施可达性及其对新建住房价格的影响——以北京中心城为例[J]. 地理科学进展, 2007, 26(6): 78-85. [Wang Songtao, Zheng Siqi, Feng Jie. Spatial accessibility of housing to public services and its impact on housing price:A case study of Beijing's inner city[J]. Progress in Geography, 2007, 26(6): 78-85. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2007.06.009] |

| [23] |

Martin J C, Reggiani A. Recent methodological developments to measure spatial interaction:Synthetic accessibility indices applied to high-speed train investments[J]. Transport Reviews, 2007, 27(5): 551-571. DOI:10.1080/01441640701322610 |

| [24] |

刘钊, 郭苏强, 金慧华, 等. 基于GIS的两步移动搜寻法在北京市就医空间可达性评价中的应用[J]. 测绘科学, 2007, 32(1): 61-63. [Liu Zhao, Guo Suqiang, Jing Huihua, et al. Application of the GISbased two-step floating catchment area method in measurement of spatial accessibility to hospitals in Beijing[J]. Science of Surveying and Mapping, 2007, 32(1): 61-63.] |

| [25] |

张纯, 柴彦威. 北京城市老年人社区满意度研究——基于模糊评价法的分析[J]. 人文地理, 2013, 28(4): 47-52. [Zhang Chun, Chai Yanwei. Study on neighborhood satisfaction of the urban elderly in Beijing:An approach from fuzzy evaluation[J]. Human Geography, 2013, 28(4): 47-52.] |