2. 中山大学 旅游休闲与社会发展研究中心, 广州 510275

2. Center of Tourism & Leisure and Social Development, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

自2001年昆曲被列入人类口头和非物质文化遗产(简称非遗)代表作后,非遗引起了国人的瞩目。2005年4月国务院办公厅下发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,肯定我国非物质文化遗产保护工作的重要性和紧迫性。2009年2月在北京召开的“非物质文化遗产生产性方式保护论坛”促进了非遗生产性保护研究的热潮[1],越来越多的研究关注非物质文化遗产的生产性保护和活态传承。

苗绣是苗族文化传承的一种重要形式,其图案蕴含许多古老而神秘的符号[2]。2006年5月20日,苗绣经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。可以说,苗绣代表了中国少数民族刺绣的最高水平。近年来,越来越多的学者意识到旅游产品开发是非物质文化遗产市场开拓的一种重要方式[3]。而苗绣作为民族旅游地重要的旅游吸引物,在旅游情境中扮演着越来越重要的角色。苗绣作为非物质文化遗产,作为苗族人民传统生活中的重要存在,其在本民族中是否将有传承土壤?其消费在现代化语境中发生了怎样的变化?在旅游语境中游客这一外来消费者是如何进行消费的?这都是需要讨论的重点话题。

2 文献回顾消费被认为是20世纪后半叶最伟大的叙述之一[4]。传统意义中的消费与市场密不可分,消费通常指对商品和服务的选择、购买、使用、维护、修理和处置[5]。多米尼加(Dominica Diese)认为“消费”现象既是社会分层和融合的基本原因,也是不同社会阶层交流或冲突的根源[6]。米勒(Miller Danny)认为消费研究的趋势是关注消费作为一种实践过程,而非简单孤立的购买行为[7]。本研究中消费是对应生产而存在,消费实践即生产过程以外的实践,包括凝视、购买、使用、展演等一系列的过程。

消费地理学的研究经历了由经济到文化、性别、权利的转变,将消费置于更加宽广的社会背景下,多尺度多视角进行批判性的研究成为新的趋势。消费地理学研究的迅速增长,始于20世纪80年代的消费热潮[8]。在过去的三十年里,消费地理学的研究领域已经大大扩展,超越了经济和文化之间的传统分歧,并逐渐占据了主导的地位[9]。20世纪90年代早期地理学关于消费的研究,大多涉及购物中心[10, 11]和壮观的消费场所[12](如世界博览会等)。到了90年代后期,消费地理学者关注探索消费的空间研究,不仅考虑最明显和/或最活跃的消费地方(旅游空间),同时也考虑那些不那么明显的地方(如身体、家庭空间等实体),以及通过消费将地方和空间连接起来并使之有意义的方式[13],如黛博拉·莱斯利(Deborah Leslie)等以家居商品链为例,强调了将性别、位置等横向因素纳入商品链要素的重要性,既考虑了支撑商品链动力学的地理偶然性,又强调了空间在整个商品链和不同产品的空间性之间的中介作用[14]。当今社会赋予消费地理学研究新的内涵,曼斯维尔特(Mansvelt)认为消费地理学者通过研究消费,试图解释经济和文化、象征性和物质性如何碰撞以展示消费在地方中所蕴含的复杂含义和表达如何与其他空间和尺度联系在一起,以期对理解空间和社会关系做出重要贡献[15]。在当代社会,消费正逐渐成为创造和体验地理的基础。在此背景下,地理学者认为:①消费研究领域涵盖了休闲、旅游、工作、购物、信息技术、零售、广告等多种多样的主题,但这些主题不应视为相互排斥或静态类别;②消费是创造和体验地理的基础,是通过真实的或虚拟的场所和空间(从身体到国家,从本地到全球)构成的,消费作为日常生活中不可或缺的一部分,在地方营造过程中是十分重要的。③消费是通过不同尺度对地方进行感知的重要实践,关注不同尺度的消费研究提供了与消费相关的空间、社会和主体性方面的洞察力。此外,目前的消费地理学研究主要关注宏观层面上主流的消费对象,已有的研究话题涉及品牌形象、广告、家空间等,如消费者的身份建构与国际快时尚品牌形象对消费行为意向的影响[16]、广告业在城市空间的分布和集群形态[17]、青年类家消费空间的再造过程[18]等。缺少对少数群体,如少数民族地区文化消费的学术关照。

近年来地理学者开始更多的关注身体和物质性的消费议题,这些研究将身体视为一种隐喻的也是物质性的地方[19]。如朗赫斯特(Longhurst)将身体简化为一种意义体系,认为不能独立地理解身体和地方[20]。身体消费的研究既关注一个人的物质身体如何在空间中创造的意义,也涉及到我们的身体如何在更广泛的话语和物质情景中被解释和定位。弗里德曼(Friedman J)认为消费由幻想驱动,这些幻想刺激了无法满足的欲望,导致了对商品的不断搜索,从而使一种生活方式和身份空间得以自我塑造,进而消费在认同的规范和建构中扮演着更为重要的角色[21]。身体作为探索食物、地方、认同的最小尺度,对于了解消费实践十分重要,它既是权力的来源又是权力的储存库,通过文化政治而变得有意义,这种政治在不同的时空语境中规训身体。在同一活动中不同群体(诸如本地人和游客)往往具有不同的身体的消费活动。如乔纳斯·拉森(Jonas Larsen)在关注游客消费的研究中重新审视了游客凝视,认为凝视不仅是视觉的凝视,更多的是身体的一种全身心参与[22]。空间是消费研究的另一个尺度,地理学者关注消费发生的地方是如何成为社会空间,影响社会关系的形成和主体性,探讨社会、文化、政治和经济过程之间的相互关系,以理解消费空间、尺度和空间性是如何创造的,以及与之相关的权力的几何形态。地理学者认为空间是通过消费而产生的,而不是简单的消费发生在空间中,通过消费的地点、尺度、环境及空间组织,来理解地方和消费实践是如何相互构成。如斯泰西·沃伦(Stacey Warren)试图从游客和工人的叙述中得出主题公园不应该被视为具有相同体验或意义的场所[23]。同时,越来越多的学者关注到跨尺度的消费研究,如莫特(Mort F)认为把消费者放在商场、集市或主题公园等某一特定的空间中,可能会忽视消费空间所反映的其它关系、网络和非商品活动[24]。张敏等认为零售地理重构,“消费”获得更加广泛的关注,进而其研究尺度从宏大的零售资本空间转向具体的消费空间,以及两者的结合[25]。陈丽晖指出受社会学家的影响,消费空间的研究转向消费是如何作为社会空间而发生的,文化政治如何影响主体并赋予消费过程意义,一个地点的改变如何与其它空间尺度相关联,与特定的物质和符号形式中的社会关系相关联[26]。因此从不同尺度讨论消费实践正逐渐成为消费地理学研究的主流研究范式。

关于非物质文化遗产的保护研究,更多的是将其视为一种旅游资源[27],从生产的角度来分析非遗的旅游开发[28],探讨非物质文化遗产的生产性保护[29]。研究主题包括非遗传承人与传承[30],非物质文化遗产景观挖掘[31],非物质文化遗产的旅游开发风险测评[32],这类研究过于偏重生产环节而没有足够的重视消费环节,不足以让我们考察非物质文化遗产作为物质或者商品循环、流动、保护、发展的全貌。目前国内学界对于非物质文化遗产的消费实践的探讨无疑较少,动态的不同空间尺度的消费实践也有待进一步考察。

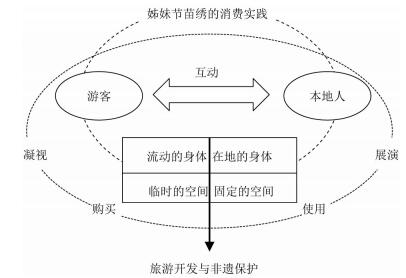

基于此提出本文的分析框架(图 1),即从不同的尺度关注不同主体(在地的身体、流动的身体、固定的空间、临时的空间)对苗绣的消费过程(凝视、购买、展演、使用)来分析、阐述传统节庆姊妹节中非物质文化遗产苗绣消费的复杂性,通过探索游客与本地人在苗绣的消费活动中如何实现互动,进一步探析施洞地区对传统手工艺的认同和承载苗绣的族群身份是如何被较好的保护起来的,以及这种非物质文化遗产的保护模式和旅游发展之间存在着什么样的关系。

|

图 1 苗绣的消费实践研究框架 Fig.1 Research Framework for the Consumption Practice of Miao Embroidery |

苗绣是民族传统手工艺的杰出代表,其精湛的工艺、复杂的样式,是少数民族传统文化不可或缺的瑰宝。自2006年苗绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录后,其市场价值及关注度直线增长。不同于湘绣,蜀绣,苗绣配色夸张鲜明,图案以苗族历史故事与民族图腾为主,它不仅是艺术品,还是苗族日常生活的必需品,是苗族人民精神文化生活的真实写照。艺术大师刘海粟曾称赞苗绣“缕云裁月,苗女巧夺天工”。苗绣作为苗族历史的承载者,作为苗族女性智慧的结晶,除了技艺繁琐,同时具有较为深厚文化沉淀。苗族是一个把历史和文化“绣”在服装上的民族,苗绣被誉为“身上史书”和“穿着的图腾”。贵州苗族姊妹节主要是指贵州省台江县、施秉县以及剑河县部分地区的苗族人民在每年季春时节(每年的农历三月)由妇女们主持的吃姊妹饭的节日。以台江县施洞地区的姊妹节最具代表性。苗族古歌记述:苗族聚居的地方都有过姊妹节的习俗,不同地区从正月至三月间分别选特定的日子以不同的形式过。台江县施洞地区的姊妹节通常是农历三月十五至十七。在姊妹节期间,当地苗族女性会穿着苗绣盛装踩鼓、游行。2018年台江县姊妹节是4月27日至5月1日(农历三月十二至三月十六),分为台江县城、施洞镇、老屯乡三个片区。传统的姊妹节主要有走亲访友、踩鼓、讨姊妹饭等习俗,如今的姊妹节活动形式更加多元,除了保存原有的踩鼓活动,还有游行、万人对歌、歌舞晚会等活动,由此吸引了更多的游客参与。现代姊妹节不仅是本地人一年一度的重大节日,也为游客提供了参与民族节日的场域。自1998年起,台江县政府介入指导姊妹节的筹备工作,形成政府指导与民间自发组织有机结合的模式,已成功举办了21届。苗绣充斥着当地女性生活的方方面面,在当地人的日常生活实践中扮演着重要角色。它既是一种生活必需品,也是一种重要的生产技能。当地苗族女性每日的闲暇时间几乎都在刺绣,只有在重大节庆日子,如姊妹节、龙舟节、元宵节,才有穿着苗族盛装的习俗。如果说苗绣的日常生活实践是其主要的生产场域,那么姊妹节则是苗绣重要的消费场域。

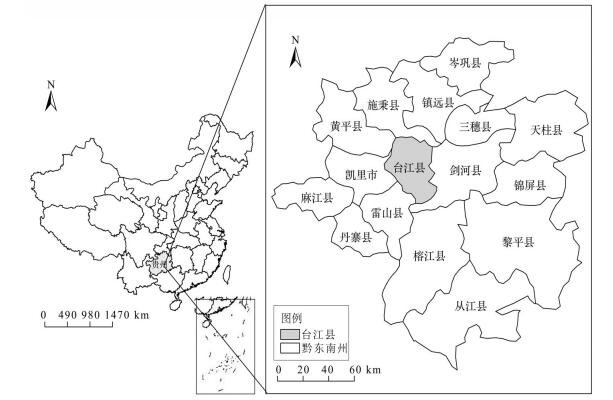

本研究的案例地位于贵州台江县施洞镇(图 2),地处清水江中游,是清水江的主要码头和商埠。全镇总面积108平方公里,辖9个村,其中苗族人口占总人口的99%以上。2015年,台江县施洞镇列入全国重点镇建设名录。施洞地区依然保持着良好的手工刺绣技艺和穿着传统服饰的习俗,尽管随着市场化和现代化的冲击,大多苗族地区的女性逐渐采用机器加工的衣服(机绣)来代替传统手工制品。在其他苗族地区苗绣技艺濒临灭绝的今天,台江县施洞地区由于地理位置、文化风俗以及交通等因素,当地人一直代代相承着苗绣技艺,这一特殊的“非遗文化传承区”是如何保存下来的?其传统苗绣文化的生产与消费的内在动因如何?该案例对非物质文化遗产的传承和保护路径有着重要的研究价值。

|

图 2 案例地区位示意图 Fig.2 Map of Study Case 注:底图数据:中国测绘网“国家基础地理信息系统1:400万数据”,借助ARCGIS10.3软件绘制而成,投影是兰伯特投影(Lambert-conformal-Conic),坐标系GCS_WGS_1984。 |

作者于2017年8月22日至31日和2018年4月22日至5月7日在贵州省台江县施洞镇,进行了为期共26天的田野调查,主要通过深入访谈、参与观察等方法关注台江县姊妹节关于苗绣的多尺度、多主体的消费实践。调研期间,作者住在台江县施洞镇的一个普通村子里,与本地人建立了良好的关系,能够有机会近距离的观察本地人在姊妹节前后的日常生活实践及姊妹节期间的活动流程与苗绣的消费过程。关于游客的消费部分,作者于2018年4月25日至5月4日,在施洞镇街道、踩鼓场、老屯乡长滩村等游客密集的地点进行随机访谈,确保调研结果真实有效。每次访谈基本在30分钟以上,其中个人访谈时间1小时以上的重要访谈对象18名(见表 1)。

| 表 1 重点访谈对象基本资料 Tab.1 Basic Information of Key Interviewees |

在台江县施洞地区,姊妹节、龙舟节和元宵节是一年中最重要的三个节日①。而姊妹节是苗族女子最重要的节日。在姊妹节期间,当地女性从日常劳作中抽身出来,着盛装参加游行、跳踩鼓舞,走亲访友。可以说姊妹节也为苗绣提供了的重要消费场域。米勒(Miller Danny)认为消费不仅表达了社会关系,而且成为表达我们对“存在”理解的主要途径[33]。阿列维奇(Ateljevic I)指出消费是一种通过购买商品来寻找身份认同的行为,身体是主要媒介[34]。如果身体是社会体验的关键位置,那么它的移动、规训、展示、表演和体验的空间十分重要[35]。

4.1 在地的身体:本地人的苗绣消费本民族在姊妹节期间对苗绣的消费主要体现在展示性的消费实践,即区别于以往的生产实践。在姊妹节期间,苗族女性上至70、80岁的耄耋老人,下至2、3岁的孩童,都会在家人的帮助下穿上盛装来过姊妹节。早期的苗绣制品包括苗族盛装、背袋、头巾等生活必需品。苗绣作为装饰其作用是衣服的点缀。随着现代化的推进,苗绣的花式、颜色、图样越来越多,苗族盛装也越来越隆重。经过几十年的变迁,苗绣最直观的变化是它在衣服上所占的比例越来越大,需要耗费更多时间和人力成本,苗绣盛装逐渐成为苗绣的代表。同时苗绣的价值也在当地人的生活实践中发生了潜移默化的变化。正如受访者(Z08-ZXY)所述“我们施洞这边的苗绣都是手工的,一件衣服需要一到两年的时间才能绣好。价格也很贵,一件衣服至少2万元以上,好的绣工价格会更高。如果我们穿机器绣的衣服出门就会被笑话,人家会觉得你们家里没有手艺、没有钱。”约翰·菲斯克认为节假日的大众意义是狂欢节的意义,即从工作的规训种解脱出来,以及合法地沉溺于那些被日常生活的状况所压抑的快感之上[36]。在姊妹节,人们穿上有别于往常的盛装,从平日的劳作中抽身出来,体验节日的快乐。此刻的人们除了获得一种身心解脱,也是一种自我价值的呈现。

主流的大众消费理论认为,自工业化以后,车间大批量的生产出的衣服千篇一律,人们在消费的过程中更关注自我的表现,渴望穿出不一样的自我[37]。然而,与传统的大众消费观念不同的是,苗族姑娘不介意和别人穿同样的花色、款式的盛装,她们更在意的是自己有没有这样的盛装。鲍德里亚的符号消费理论认为物或消费品在被作为一种符号进行消费时,是按照其所代表的社会地位和权力以及其他因素来计价的,而不是根据该物所包含的劳动价值来计价的。这就是同样的商品,品牌产品价格总要高出几倍,甚至几十倍的理由[38]。苗绣在本民族的消费实践中,经历了由功用性的物品到象征性物品转变到过程。苗绣盛装从早期的衣服功能,转为家庭身份、财富的象征。

(1)从“人比人”到“花比花”:踩鼓舞

踩鼓舞通常在踩鼓场进行。跳踩鼓舞时,由一到两名年长者在踩鼓场中央敲鼓,其余人围成圆形,迈着小碎步踩着鼓点翩翩起舞。苗族女性在很小的时便随母亲参加姊妹节,耳濡目染中学会了基本的舞步。在当地,只有穿着盛装并且必须是手工制作的盛装的苗姑娘才能进入踩鼓场。苗姑娘在跳踩鼓舞的同时,不仅展示自己曼妙的肢体动作,更多的是在展示自己精湛的手艺。据村中长者(Z12-WSG)描述,当地有句老话“人比人,花比花”,人比人,比的是歌舞,花比花,比的是刺绣。二者往往密不可分,比歌舞的同时也展现了精湛的苗绣技艺。“我们台江县施洞镇这边苗族的服饰一定要是手工一针一线制作的,如果是机器绣的,别人一眼就能看出来,会被笑话的,我们这里没有穿盛装就不能去跳踩鼓舞。”(Z03-LYX)在当地跳踩鼓舞的姑娘全部都身着苗绣盛装,踩鼓舞便成为苗绣消费展演的重要形式。

施洞地区的苗族盛装用的布料采用传统手工染制而成,经过织布、浆洗、染色、捶打等多个步骤,质地较硬,极大的限制了穿衣人的肢体动作。再加之手工苗绣衣服较为珍贵,苗族女性担心衣服起皱,甚至被折坏,舞蹈动作也极其小心。也因为苗绣的原因,跳踩鼓舞的苗族女性即使是伴随着铿锵的鼓点,其舞步和肢体动作也较为单一。这种厚重的民族服装、铿锵的鼓点以及简化的舞步形成了一种神秘的文化特色。“她们跳的不如我们剑河的好,你看她们的衣服是硬硬的布绣成的,她们手都不动,太束缚了,手脚都迈不开,我们剑河那边也是苗族,我们的动作就很多……不过衣服的话还是她们的好看,她们的破线绣很有名的。”(Z15-ZAY)周边乡镇的苗族人往往会对自己现代化的舞蹈有着一定的优越感,但对施洞的传统苗绣服饰依然极为认同。

踩鼓舞的表演环节重在展示苗绣盛装的精美,而不是展示轻盈的舞步(身体),在这场物与身体的较量中,当地人选择了苗绣服装(导致舞步笨重),就是选择“衣服穿人”,而不是一般的“衣服衬人”的观点,通过跳舞的形式来展示苗绣的身体消费实践。随着消费主义和全球化程度的加深,越来越多的消费研究关注到人的身体实践与肉身性的研究议题,身体被化约为表意系统[39]。鲍德里亚认为身体是最美丽、最珍贵、最光彩夺目的消费品[40]。在这里,身体作为最小的尺度的空间,被视为苗绣消费的载体,人们消费的对象不是身体本身而是苗绣。正如林耿等认为身体如同空间被视为铭刻的载体,成为消费的关键场所[41]。苗绣是通过身体展示出来的,又对身体进行制约和规训。葛夫曼认为自我是一个表演过的角色,不是有特定位置的有机物体,表演者和他的身体只是提供了一个挂钩,在这个挂钩上,某种合作制造的东西将暂时悬挂在上面[42]。在这一层面上,舞者为苗绣提供的是活动的、立体的衣架,人成为自己所造之物的供役使者。

(2)从村寨认同到绣工展示:盛装游行

苗族盛装游行是近年来在镇政府组织下开展的文化活动。由于台江县施洞地区的苗族盛装颜色绚丽夺目,重工刺绣且成本较高,同时文化特色鲜明具有很强的观赏价值,因此苗绣盛装游行自然而然吸引了广泛关注。随后在网络化和信息化的助推下,苗绣盛装游行已经成为当地小有名气的旅游吸引物。苗族盛装游行一般在公路上举行,有固定的路线。2018年施洞镇政府在5月1日举办了苗族盛装游行活动(从施洞中学到施洞镇踩鼓场),共有40多支队伍参加,多以自然村寨为单位。“我们的苗绣讲究很多,不同地方差别很大,像这种花椒纹的布料,一般是做台拱地区男子的衣服,我们施洞这边用的是平纹布。染布的流程也大有不同,施洞这边的要用牛皮、植物染料煮、捶打,这样布料才能发出好看的光泽……一般一个村子会画绣样的都是一两个画画能手,整个村的人都去找她们讨绣样。游行的时候我们主要是看寨子的特色,和她们自己的绣工。”(Z11-ZZY)可见,每个村绣娘所绣花色、颜色大多自成一体,因此每个村寨的游行队伍特色分明。

传统的消费文化中,内在身体和外在身体往往结合在一起;对内在身体实行维护保养的主要目的是要彰显外在身体的外表[43]。而苗族姑娘集体游行展示了集体与个人两个层面。一方面,游行队伍强调统一性,每个村寨的苗族女性看上去服饰风格相似,一个村寨的服饰,从图案花纹到配线颜色大致相同,大家在游行这个环节体现了较强的村寨归属感,她们在游行环节在服饰图样、色彩搭配方面尽量隐藏自身特质,展现集体的一面。另一方面,每位绣娘在刺绣的同时倾注了自己的心血和汗水,每一件苗绣作品都是独一无二,巧夺天工,尽管是站在游行队伍中,但每位绣娘都是以最好的状态展示自己,希望自己的绣的衣服得到大家的认可。正如迈克·费瑟斯通所述,身体是快乐和表现自我的载体[44]。

4.2 流动的身体:游客的苗绣消费对于游客而言,姊妹节期间对苗绣的消费主要表现在两方面:一是凝视性消费,即关注苗绣盛装游行、苗族姑娘踩鼓等场景。游客们举起自己的手机,相机,注视着盛装的苗族姑娘,解读苗绣的物质文化内涵。正如受访者(Z09-TWJ)讲到,“游行是最热闹的活动,苗族姑娘穿着盛装走过来,尽管厚重的衣服衬不出她们的婀娜身姿,但是她们穿的戴的都颇具民族特色,是最好的衣服。我们来看姊妹节,最大的看点就是这些盛装的苗姑娘,她们的衣服不仅华美,而且很贵重,可以说她们是把身价财产穿在了身上,这种民族风情是最能打动人的。”另一种消费方式是购买旅游商品,即苗绣纪念品。游客(Z10-SAY)认为“苗绣盛装很漂亮,可以说是苗绣的最高水平,但是它的设计、布料啊之类的都和我生活的环境格格不入,说白了就是买回去我也穿不了,而且价格太高了,如果购买苗绣商品,我还是倾向于买刺绣小包、纱巾等这些能用到的东西。”

游客最先接触的是苗绣的文化象征性,吸引游客来观光消费的是苗绣的象征性存在。但是游客实际的购买行为又会回归功用性物品,如苗绣的钱包、手帐本等等,是较受欢迎的苗绣制品。受访者(Z14-HSY)讲到“这是我第二次来施洞,每次来都会买纪念品回去,这次我买了苗绣的小挎包、披肩,苗绣对我来说很神秘,有一种特殊的吸引力,它跟其他几种刺绣(蜀绣、湘绣)大不一样,苗绣的色彩很大胆,图案也是尽显民族特色。不像苏绣、湘绣以精致和写实著称,苗绣更抽象。你看普通人很少能分清蜀绣、粤绣,但是只要见过苗绣的,一眼就能认出它来。”拉托尔(Littrell)在介绍旅游者从旅游中带回的纺织品对于旅游者可能存在象征意义时,提到了“将自我融入他者”的观念[45]。姊妹节期间游客对苗绣的消费亦是如此。无论是购买苗绣制品还是穿着盛装体验苗族姊妹节,游客都是希望缩小和苗族群体的距离。而这些苗绣消费的前提都是对苗族文化高度的认可。

正如王宁认为人们消费什么和不消费什么,不仅是对自己可支配的货币和资源的反映,而且同时反映了人们对某种价值目标的认同行动[46]。消费物品获取符号价值并且为其所有者创造了很多可能,个体常常会认为手工艺品和其他物品是整个旅途中最有价值的收获[47]。个体通过消费实践创造、肯定和竞争社会认同。从极端的角度来看,这种观点通常与购买商品有关,并体现在“生活方式购物”的概念中[48]。福克(Falk)等认为游客作为个人消费者,通过购买商品来进行自我建构[49]。在苗绣的消费中,游客暂时性的消失在充满符号和模拟的世界中,苗绣消费成为游客暂时性的融入当地人文化圈的媒介。罗兰兹(Rowlands)认为在喀麦隆西方的大宗商品已经成为了本地人“自我生产”的试金石[50]。而在姊妹节,苗绣的消费为游客自我的生产提供了可能。

4.3 固定的空间:姊妹街上的苗绣消费台江县姊妹街位于县城中心地段,其功能定位是旅游商品销售及品尝本地特色小吃为一体的综合步行街。在姊妹街上有13家②苗绣相关的文创店、加工坊、体验馆、博物馆等。这使得姊妹街成为外界接触苗绣、了解苗绣的首选,并且为苗绣提供了重要的展演空间。姊妹街的苗绣店铺成为游客欣赏苗绣,实现苗绣消费的重要节点。与临时的消费场所不同,姊妹街的苗绣消费受到政府、经营主、本地居民等主体的共同维护。正如受访者(Z08-MYY)讲到“我们看到这边很多优秀的作品,比如说刺绣啊、银饰啊,他们都是以摆地摊的形式在集市上销售,对于这些刺绣我们一直用作品这两个字,而不用产品。她们的作品是艺术家的作品,不应该呈现在地上,不应该以这样的形式售卖出去,苗人匠心(文创店)就是要赋予它们(苗绣)价值,这些手工艺人值得我们保护起来。我们就做他们跟外界的中介和媒介。”

2018年台江姊妹节“刺绣大比武”就在姊妹街举行。4月29日姊妹街上摆起长桌,参赛选手依次排开现场展示自己的刺绣制品。台江县2个街道、4个镇、3个乡,以及城关一小、二小、三小分别派出参赛队伍,共有285名苗族绣娘和儿童参赛,所有参赛选手均穿着苗族盛装。比赛主要分为破线绣、绉绣、打籽绣、辫绣、桃花绣和平绣六类,采取成品展示和现场刺绣两个环节。比赛现场,游客除了拍摄美轮美奂的苗绣作品,还可以近距离的与参赛选手交流刺绣的绣法、图案的内涵,感知苗绣文化,甚至可以向绣娘请教刺绣的手法和技巧。因此姊妹街为游客和选手提供了一个互动交流的平台。刺绣大比武现场还展示了纺线、打编带③、染布、捶布、画画、剪纸、织锦、银饰装订成衣等技能。向游客全面的展示苗绣的制作技艺。台江县文化局工作人员(Z18-LJP)讲到“参赛选手身着苗族服装,一排排坐在赛场上,个个聚精会神,手中的线不停的穿梭在绣花布上,她们娴熟的技艺吸引了上万游客。”

消费地理学者注意到空间和尺度的关系,认为地方以流动和变化的实体存在,与其他地方相联系,而不是仅仅是为社会进程提供背景的容器[51]。受访者(Z17-TY)讲到“把刺绣大比武安排在姊妹街上,除了因为姊妹街是台江县主打的苗绣文化创意阵地,也是希望借助这项活动来向大家宣传姊妹街,带动整体的餐饮、文创收益”。因此,消费和商品含义、表达方式和经验在不同的地方、空间和尺度上进行组合和转化,就构成了特定的空间。姊妹街为苗绣的消费提供了空间,反过来苗绣消费又丰富了姊妹街的意义内涵。苗绣的消费过程和实践关系到姊妹街地理空间的创建和表达。消费不仅包括身体实践,涉及世俗的行为和供应、安全和社交,还包括个人生活方式的选择。消费的话语和实践也在特定的空间中定位身体,强化认同。空间反过来通过仪式、实践和消费这些活动所产生的意义影响着具身化的过程。

4.4 临时的空间:汽车后备箱的苗绣消费苗绣自古以来就具有交换价值,因此衍生出一批苗绣销售商,被当地人称为“二道贩子”,这个词带有剥削和“狡猾的商人”的负面联想。该群体的收入从每月200元到800元人民币不等(1998年),但每个月的生意非常不稳定,这些人在1980年代末开始出现,在附近城市(如凯里、贵阳和桂林)的商店向游客提供老绣片,到了1990年代末,他们开始越来越多的从事当代刺绣制品的交易,有时会向家庭作坊订购绣片[52]。在姊妹节期间,来自周边地区的苗绣经营商会把收集的绣片拿出来买。他们往往是以汽车后备箱作为铺面进行销售。在姊妹节踩鼓广场的侧面,一辆辆汽车排成一排,形成一条临时的苗绣“销售街”。他们将绣片铺在地上,或放在汽车的后备箱里,一家“店铺”紧挨着一家,主要销售的是老绣片、旧式的背袋、手工百褶裙等等,通常不是明码标价,有很大的价格浮动空间。

姊妹节苗绣汽车后备箱销售对应的消费者主要是游客和本地居民。尽管苗绣价格较为昂贵,鲜有游客购买,但是大多数人还是会被苗绣的特色所吸引,游客往往会驻足欣赏苗绣摊位所展示的苗绣制品。汽车后备箱俨然成为临时的苗绣展演场所,与本杰明(Walter Benjamin)等提出的传统的固定的消费场所,如购物中心、百货公司等相对应[53]。苗绣消费发生在汽车后备箱这一特殊的临时空间中,同时,汽车后备箱的空间意义通过苗绣消费来产生。正如萨克(Robert Sack)认为消费是一种导致地方形成和变更的行为,消费者将包含在商品中的自然、意义和社会关系的元素编织在一起,创造了消费的语境[54]。在汽车后备箱的销售空间内,区别于传统消费实践中的买卖双方,游客对苗绣的消费通过凝视的形式展开,汽车后备箱销售场所展示的苗绣制品连同卖家一起,都成为游客对苗绣消费的对象。汽车后备箱销售为该场所赋予新的意义内涵,使之成为苗绣消费空间。

5 结论与讨论 5.1 结论研究基于身体尺度和空间尺度,通过对游客和本地居民不同主体进行探讨,发现苗绣消费实践对传递与隐喻文化地域特性、功能和意义有着重要影响。

(1)传统节庆姊妹节作为苗绣的消费场域,为苗族和游客提供了苗绣的消费空间。苗族人在姊妹节期间,通过穿着苗绣盛装踩鼓、游行等,将自我文化以向外展演的方式消费苗绣,而游客则通过凝视的方式对苗绣进行消费。消费的话语和实践也在特定的空间中定位身体,强化认同,使地方变的有意义。地方反过来又影响着具身化的过程,影响着仪式、实践和消费。

(2)在苗绣的消费实践中,身体作为承载苗绣盛装的载体,起到了重要的作用。区别于以往的“衣服衬人”的价值观念,苗绣盛装呈现出来的是一种“人衬衣服”的价值体现。苗族姑娘以自然村寨为组合单元,一个村寨所展现出的苗衣往往同一色调与花式。苗绣消费不仅仅是物品消费,也涉及其在时空中发生的社会关系。对于游客和本地人而言,苗绣消费是当代社会的日常生活实践中随处可见和普遍化的一部分,这些活动都在创造和表达空间中扮演着批判性的角色与自我认同。

(3)在苗绣的非遗传承与保护方面,贵州省台江县施洞地区的苗绣手工艺可以传承至今,除了因为苗绣自身极高的艺术价值、审美价值与收藏价值,以及当地浓厚的民族特色文化底蕴,还与苗绣的消费价值在当地人日常生活实践以及旅游开发中均得到认可密不可分。苗绣作为苗族人传统生活中的重要存在,在本民族中具有传承土壤,在当地实现了活态传承,时至今日依然可以看到姊妹节隆重的苗绣盛装展演,这些都离不开本地人对苗绣始终如一的高度认可与传承态度。一方面,苗族人对苗绣的消费实践同时作为旅游吸引物影响并吸引着游客对苗绣的消费活动。另一方面,游客的凝视、购买等消费实践为苗绣带来了更多的外部关注,促使其市场价值的提升,在某种程度上积极地促进了苗绣的传承与保护。

5.2 讨论消费地理学的兴起已经有几十年,但国内关于该领域的实证研究仍相当有限。在本案例中,姊妹节为非物质文化遗产苗绣提供了消费的场域,反过来苗绣的消费实践深化了姊妹节的意义内涵。苗绣作为苗族人民传统生活中的重要存在,从该案例可以看出其在本民族中具有传承土壤,它融入于本地人生活的方方面面,不仅是需要保护的非物质文化遗产,同时也是切实的消费品。在现代化的语境中,尽管很多地区采用机器制品代替手工制品,但是在台江县施洞地区当地人推崇手工苗绣,以手工苗绣为美,带动了很多苗族女性参与到苗绣的生产消费实践,促使苗绣在当地得以活态传承。在旅游语境中,游客这一外来的消费者通过凝视性消费来关注苗绣,同时也因为游客的关注加深了本地人对苗绣的热情。两类主体的消费实践在姊妹节这一特殊的场域中实现交织与互动。与已有的非物质文化遗产生产性保护的研究不同,本研究从消费的视角切入,关注多主体、多尺度、动态的苗绣的消费实践。这在某种程度上拓展了非物质文化遗产的开发与保护研究,也对这一命题进行了补充。

未来在非物质文化遗产研究中,多案例地的对比研究尤为重要。非物质文化遗产的分类具有多种形式,不同类型的非物质文化遗产的消费、影响机制以及背后的权力关系可能不同;而即使同一类型的非物质文化遗产,因为其特殊的文化背景等,不同的旅游发展阶段和旅游开发强度也可能会导致不一样的消费实践。本研究所涉及的“非物质文化遗产的消费研究”相关问题,选择苗绣作为研究对象有其典型性但同时也有局限性,苗绣仅是众多非物质文化遗产类型中的一种。在今后的研究中可选择不同案例地进行比较研究,以丰富和深化非物质文化遗产的实证研究。

注释:

① 台江县施洞地区不过苗年,有一种说法是说施洞的苗族迁徙到此地较晚,没有过苗年的传统。

② 文中台江县姊妹步行街苗绣店铺数据截止至2018年5月。

③ 打编带,借助专用的凳式编带机,将8至12根丝线组成一段,用于苗绣的编绣,又称辫绣。

| [1] |

陈华文. 论非物质文化遗产生产性保护的几个问题[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2010(5): 87-91. [Chen Huawen. On the productive protection of intangible cultural heritage[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2010(5): 87-91.] |

| [2] |

吴平, 杨竑. 贵州苗族刺绣文化内涵及技艺初探[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2006(3): 118-124. [Wu Ping, Yang Hong. A preliminary study on the cultural connotation and technique of Miao embroidery in Guizhou[J]. Journal of Guizhou Institute of Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2006(3): 118-124. DOI:10.3969/j.issn.1003-6644.2006.03.028] |

| [3] |

张希月, 虞虎, 陈田, 等. 非物质文化遗产资源旅游开发价值评价体系与应用——以苏州市为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(8): 997-1007. [Zhang Xiyue, Yu Hu, Chen Tian, et al. Evaluation system and application of intangible cultural heritage tourism development value:A case study of Suzhou[J]. Progress in Geography, 2016, 35(8): 997-1007.] |

| [4] |

Mort F. Introduction: Paths to mass consumption: Historical perspectives[M]//Jackson P. Commercial Cultures: Economies, Practices, Spaces. Oxford and New York: Berg, 2000: 7-13.

|

| [5] |

Leslie D. Consumption[M]//Stam E. International Encyclopedia of Human Geography. Oxford: Elsevier, 2009: 812-817.

|

| [6] |

多米尼克·戴泽.消费[M].邓芸, 译.北京: 商务印书馆, 2015: 15-18. [Dominic Dyzer. Consumption[M]. Deng Yun, trans. Beijing: Commercial press, 2015: 15-18.]

|

| [7] |

Miller D. Material Culture and Mass Consumption[M]. London: Blackwell, 1987: 170-171.

|

| [8] |

Miller D, Jackson P, Holbrook B. Shopping, Place and Identity[M]. London: Routledge, 1998: 11-12.

|

| [9] |

Thrift N, Jackson P. Geographies of consumption[M]//Miller D. Acknowledging Consumption. London: Routledge, 2005: 211-212.

|

| [10] |

Butler R W. West Edmonton Mall as a tourist attraction[J]. Canadian Geographer, 1991, 35(3): 287-295. DOI:10.1111/cag.1991.35.issue-3 |

| [11] |

Chaney D. Subtopia in Gateshead:The MetroCentre as a cultural form[J]. Theory, Culture & Society, 1990, 7(4): 49-68. |

| [12] |

Pred A. Spectacular articulations of modernity:The Stockholm exhibition of 1897[J]. Geografiska Annaler, 1991, 73(1): 45-84. DOI:10.1080/04353684.1991.11879614 |

| [13] |

Mansvelt J. Geographies of consumption:Citizenship, space and practice[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(1): 105-117. DOI:10.1177/0309132507080623 |

| [14] |

Leslie D, Reimer S. Spatializing commodity chains[J]. Progress in Human Geography, 1999, 23(3): 401-420. DOI:10.1177/030913259902300304 |

| [15] |

Mansvelt J. Geographies of Consumption[M]. London: Sage, 2005: 29-30.

|

| [16] |

刘博, 朱竑. 全球化形象与环保形象对消费行为意向的影响——基于国际快时尚品牌H&M的案例[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 699-710. [Liu Bo, Zhu Hong. Impact of global image and environmental image on consumer behavior intention:Based on the case of international fast fashion brand H&M[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 699-710.] |

| [17] |

李蕾蕾, 张晓东, 胡灵玲. 城市广告业集群分布模式——以深圳为例[J]. 地理学报, 2005, 60(2): 257-265. [Li Leilei, Zhang Xiaodong, Hu Lingling. Urban advertising cluster distribution model:A case study of Shenzhen[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(2): 257-265. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.02.009] |

| [18] |

罗佳丽, 张敏. 青年类家消费空间的生产——家的批判地理学视角与YOU+青年社区案例[J]. 人文地理, 2017, 32(6): 56-64. [Luo Jiali, Zhang Min. The production of young families' consumption space:The perspective of critical geography and the case of YOU+ youth community[J]. Human Geography, 2017, 32(6): 56-64. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.06.041] |

| [19] |

Pile S. The Body and the City:Psychoanalysis, Space, and Subjectivity[M]. London: Routledge, 1996: 59.

|

| [20] |

Longhurst R. (Dis)embodied geographies[J]. Progress in Human Geography, 1997, 21(4): 486-501. DOI:10.1191/030913297668704177 |

| [21] |

Friedman J. Consumption and Identity[M]. Australia: Routledge, 2005: 33-36.

|

| [22] |

Larsen J, Urry J. Gazing and performing[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 2011, 29(6): 1110-1125. DOI:10.1068/d21410 |

| [23] |

Sorkin M. Variations on a Theme Park:The New American City and the End of Public Space[M]. New York: Macmillan, 1992: 22-26.

|

| [24] |

Mort F C. Paths to mass consumption, Britain and the USA since 1945[M]//Miller D. Consumption: Critical Concepts in the Social Sciences. London: Routledge, 2001: 218-235.

|

| [25] |

张敏, 熊帼. 基于日常生活的消费空间生产:一个消费空间的文化研究框架[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 38-44. [Zhang Min, Xiong Guo. Production of consumption space based on daily life:Acultural research framework of consumption space[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 38-44.] |

| [26] |

陈丽晖. 消费空间研究关注点的转变及其意义——兼论西方消费地理研究动态[J]. 世界地理研究, 2010, 19(1): 86-93. [Chen Lihui. Changes and significance in the focus of consumer space research:On the dynamics of western consumer geography research[J]. World Regional Studies, 2010, 19(1): 86-93. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2010.01.013] |

| [27] |

张希月, 陈田. 基于游客视角的非物质文化遗产旅游开发影响机理研究——以传统手工艺苏绣为例[J]. 地理研究, 2016, 35(3): 590-604. [Zhang Xiyue, Chen Tian. Influence mechanism of tourism development on intangible cultural heritages (ICH) based on the perception of tourists:A case study of traditional handicraft Suzhou embroidery[J]. Geographical Research, 2016, 35(3): 590-604.] |

| [28] |

赵悦, 石美玉. 非物质文化遗产旅游开发中的三大矛盾探析[J]. 旅游学刊, 2013, 28(9): 84-93. [Zhao Yue, Shi Meiyu. Analysis of three contradictions in the development of intangible cultural heritage tourism[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(9): 84-93. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2013.09.009] |

| [29] |

刘德龙. 坚守与变通——关于非物质文化遗产生产性保护中的几个关系[J]. 民俗研究, 2013(1): 5-9. [Liu Delong. Adherence and flexibility:Several relations in the productive protection of intangible cultural heritage[J]. Folkers Studies, 2013(1): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1002-4360.2013.01.001] |

| [30] |

祁庆富. 论非物质文化遗产保护中的传承及传承人[J]. 西北民族研究, 2006(3): 114-123. [Qi Qingfu. On inheritance and inheritor of intangible cultural heritage protection[J]. Northwestern Ethnic Studies, 2006(3): 114-123. DOI:10.3969/j.issn.1001-5558.2006.03.013] |

| [31] |

曹帅强, 邓运员. 非物质文化遗产景观基因的挖掘及其意象特征[J]. 经济地理, 2014, 34(11): 185-192. [Cao Shuaiqiang, Deng Yunyuan. Excavation of intangible cultural heritage landscape genes and their image features[J]. Economic Geography, 2014, 34(11): 185-192.] |

| [32] |

李烨, 王庆生, 李志刚. 非物质文化遗产旅游开发风险评价[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(5): 88-93. [Li Ye, Wang Qingsheng, Li Zhigang. Development risk evaluation of intangible cultural heritage tourism[J]. Regional Research and Development, 2014, 33(5): 88-93. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2014.05.017] |

| [33] |

Miller D. Capitalism:An Ethnographic Approach[M]. Oxford: Berg, 1997: 72.

|

| [34] |

Ateljevic I. Circuits of tourism:Stepping beyond the 'production/consumption' dichotomy[J]. Tourism Geographies, 2000, 2(4): 369-388. DOI:10.1080/146166800750035495 |

| [35] |

McDowell L. Body work: Heterosexual performances in city workplaces[M]//Bell D, Valentine G (eds). Mapping Desire: Geographies of Sexualities. London: Routledge, 1995: 75-95.

|

| [36] |

约翰·费斯克.理解大众文化[M].王晓珏, 宋伟杰, 译.北京: 中央编译出版社, 2001: 99-101. [Fiske J. Understanding Popular Culture[M]. Wang Xiaojue, Song Weijie, trans. Beijing: Central Compilation Press, 2001: 99-101.]

|

| [37] |

约翰·费斯克.解读大众文化[M].杨全强, 译.南京: 南京大学出版社, 2001: 35-37. [Fiske J. Reading Mass Culture[M]. Yang Quanqiang, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2001: 35-37.]

|

| [38] |

让·鲍德里亚.消费社会[M].张一兵, 刘成富, 全志钢, 译.南京: 南京大学出版社, 2014: 76-79. [Jean Baudrillard. Consumer Society[M]. Zhang Yibin, Liu Chengfu, Quan Zhigang, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2014: 76-79.]

|

| [39] |

Mansvelt J. Geographies of consumption:The unmanageable consumer[J]. Progress in Human Geography, 2008, 33(2): 264-274. |

| [40] |

张再林, 鲁杰. 物·符号·身体:鲍德里亚《物体系》的关键词解读[J]. 中南民族大学学报:人文社会科学版, 2014(3): 74-78. [Zhang Zailin, Lu Jie. Material symbol body:Key words interpretation of Baudrillard's 'matter system'[J]. Journal of Central South University for Nationalities:Humanities and Social Sciences Edition, 2014(3): 74-78.] |

| [41] |

林耿, 沈建萍. 大城市健身消费与地方建构[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1321-1331. [Lin Geng, Shen Jianping. Fitness consumption and local construction in large cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(10): 1321-1331. DOI:10.11821/xb201110003] |

| [42] |

Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life[M]. New York: Doubleday, 1959: 655-668.

|

| [43] |

冯珠娣, 汪民安. 日常生活、身体、政治[J]. 社会学研究, 2004(1): 107-113. [Feng Zhudi, Wang Min'an. Everyday life, body, politics[J]. Sociological Research, 2004(1): 107-113.] |

| [44] |

汪民安, 陈永国. 后身体文化, 权利和生命政治学[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2003: 278-279. [Wang Min'an, Chen Yongguo. Post Body Culture, Power and Life Politics[M]. Changchun: Jilin People's Publishing House, 2003: 278-279.]

|

| [45] |

Littrell M A. Symbolic significance of textile crafts for tourists[J]. Annals of Tourism Research, 1990, 17(2): 228-245. |

| [46] |

王宁. 消费社会学:一个分析的视角[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001: 112-114. [Wang Ning. Sociology of Consumption:An Analytical Perspective[M]. Beijing: Social Science Literature Press, 2001: 112-114.]

|

| [47] |

Wallendorf M, Arnould E J. My favorite things:A cross-cultural inquiry into object attachment, possessiveness, and social linkage[J]. Journal of Consumer Research, 1988, 14(4): 531-547. DOI:10.1086/jcr.1988.14.issue-4 |

| [48] |

Shields R. Lifestyle Shopping:The Subject of Consumption[M]. London and New York: Routledge, 2003: 43-47.

|

| [49] |

Falk P, Campbell C. The Shopping Experience[M]. London: Sage, 1997: 118-120.

|

| [50] |

Rowlands M. The material culture of success: Ideals and life cycles[M]//Friedman J. Consumption and Identity. Switzerland: Harwood, 1994: 147-166.

|

| [51] |

Goss J. Consumption[M]//Cloke P, Crang P, Goodwin M (eds). Introducing Human Geographies. London: Arnold, 1999: 114-121.

|

| [52] |

Oakes T. Dragonheads and needlework:Textile work and cultural heritage in a Guizhou county[J]. Provincial China, 2002, 7(2): 151-177. DOI:10.1080/1326761032000176104 |

| [53] |

Benjamin W. Charles Baudelaire:A Lyric Poet in the Era of High Capitalism[M]. London: Verso Books, 1997: 23.

|

| [54] |

Sack R D. The consumer's world:Place as context[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1988, 78(4): 642-664. DOI:10.1111/j.1467-8306.1988.tb00236.x |