旅游、遗产学界对于“真实性”(authenticity)的讨论,是近些年的热点专题之一,亦是连接旅游目的地建设与游客感知研究间的一条重要桥梁。在旅游学界,一般将其称为“真实性”问题,在遗产学界被称为“原真性”问题;其研究的主要议题围绕着旅游主体的体验真实与旅游客体真实之间的关系而展开。

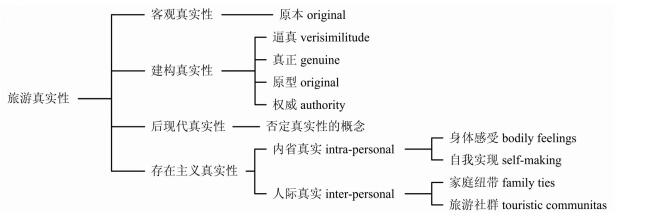

对于“真实性”研究的理论梳理,是国内外现有成果中的研究重点。目前,占据“真实性”研究理论中核心地位的是:客观真实性、建构真实性、后现代真实性、存在主义真实性四个理论视角。首先,客观真实性视角是在麦坎内尔(MacCannell)“舞台真实性”基础上,基于长期讨论形成的一套对于旅游真实性的理论;客观真实性认为存在一种绝对的“真实”,对客观真实性的讨论在于揭示游客对于这个“绝对真实”的感知。随着近些年研究的深入,对于客观真实性的讨论愈发深入[1, 2],对于是否存在严格意义上的客观真实性,已有不少学者提出反对意见,认为那个所谓“原本”的旅游客体是不存在的,因此也不存在绝对的客观真实。基于对客观真实的否定和真实性理论的再探讨,出现了建构真实性、后现代真实性、存在主义真实性这三个主要的理论视角。建构真实性,基于建构主义学派,以布鲁纳(Bruner)、科恩(Cohen)等学者为代表。与客观真实性视角下,游客认为存在绝对“真实”、“原真”的观点不同的是,建构真实性将“真实”视作建构后的产物,是“经过我们重新解读和重建的结果。建构主义有着多元的、相对主义的认识论与方法论。[3]”王宁认为,在建构真实性的视角下,不存在绝对“真实”的旅游客体,旅游客体“真实性”的程度是受到旅游主体的经验、偏好与感受差异影响的,也会随着时间的推移发生改变。而在后现代主义的思潮影响下,后现代主义的理论也被引入到旅游真实性的讨论中,形成了旅游后现代真实性的研究视角。基于后现代观点的旅游真实性研究,是对旅游真实性概念的重新解构,否定旅游客体“真实性”问题,认为真与假已经不再重要[3, 4]。自此,对于真实性的讨论,更加关注旅游主体体验的“真实性”。以此为基础,王宁提出了存在主义真实性。存在主义真实性视角基于存在主义哲学理论体系,强调了自我感知真实的重要性,从旅游主体的主观角度分析真实性问题。存在主义真实性也认为旅游客体“原本”是否真实已不再重要,但不同于后现代视角对其否定的态度,存在主义视角下,更强调的是旅游主体感受是否“真实”,强调了旅游主体在旅游活动中的一种“真实存在”的感受[3]。近些年,对于真实性研究的理论思考仍在继续。科恩认为,20世纪末,对旅游真实性的讨论,从以往将真实性与异化紧密结合讨论的角度,转移到对真实性分类的角度[5]。Knudsen等则从心理学的角度,尝试运用拉康精神分析理论中异化的核心观点,研究旅游真实性问题[5]。

关于真实性研究理论的讨论,一直是国外学界“真实性”问题研究的核心方向,而理论与实例相结合的研究成果亦较为丰富。现有成果中,首先是自麦坎内尔开始的从旅游真实性与商品化关系的角度展开的研究[6]。近些年,从旅游感知差异的角度展开的研究数量较多。而一些从文化旅游、旅游形象方面入手的成果也讨论了旅游真实性问题。这其中,关于节事活动、旅游大型活动的文章较为丰富[7];涉及文学、艺术、社会(历史)事件的旅游真实性问题也是讨论的方向之一[8, 9]。另外,对authenticity的讨论并不局限于旅游学界,遗产学界对于“原真性”的讨论也很丰富。其中,目的地重建、恢复遗产地建筑原真性等问题涉及较多[10, 11]。

国内对“真实性”问题的讨论,近几年呈现愈发蓬勃发展的趋势。有关真实性的综述性文章,以2012年赵红梅的成果为代表[4, 12],系统梳理了旅游真实性的概念、流派、主要研究内容及现有研究综述。而理论探讨不是国内真实性研究的重点方向,国内关于旅游真实性的研究,多从案例分析的角度展开,这些案例研究中,对于文化遗产地的研究占据较大比例;旅游目的地的研究中,主要从民俗旅游、旅游节事、文化旅游、古镇等角度出发。历史文化街区研究是遗产旅游研究中的重要组成部分,而国内目前从旅游真实性的角度深入讨论历史街区的专题研究成果仍有待丰富。

由于真实性理论是基于西方研究话语的研究思潮,与中国传统文化、历史资源、大众感知与消费实际情况等是否能较完美的结合,则是旅游真实性应用研究中应关注的核心问题。赵红梅在其系统性的旅游真实性综述文章最后提到,本土学者应该运用国外真实性理论审视旅游客体与旅游主体间关系,从而“获取真实性的本土化认知,积累本土的经典案例,为真实性的国际研究做出足以与中国旅游规模相匹配的贡献。” [12]因此,本文选择两处历史文化街区遗产旅游地作为研究案例,不同于以往研究成果侧重于分析在某一理论视角下的旅游真实性问题,本文尝试从不同的“真实性”理论的角度出发,讨论此目的地旅游主体真实与客体真实的关系,旨在体现案例地旅游真实性问题的立体性和综合性。尝试将“真实性”理论与中国传统历史街区旅游目的地研究相结合,为旅游真实性理论的本土化应用提供一次尝试。

2 研究方法与案例地介绍本文的主要研究方法,是结合文献梳理和实地调研,深入讨论真实性理论的应用问题;另外,文章第三部分对案例地旅游主体的“真实性”感知分析,使用了游客网络评价关键词分析方法,数据基于马蜂窝旅游网。

本文选择什刹海及南锣鼓巷地区作为具体案例地,基于以下几点原因:第一,什刹海地区及南锣鼓巷地区是北京现存历史文化街区中旅游发展最好的目的地之一。第二,什刹海与南锣鼓巷地区在地理位置上相连,经常作为游客组团合并旅游的目的地,两个区域在发展上也有相互影响。因此本文将两个区域进行统一分析。第三,什刹海、南锣鼓巷地区旅游资源类型极为丰富,包括各类历史文化资源及现代休闲旅游资源要素,适合作为旅游“真实性”理论应用研究的案例地。

3 历史街区真实性研究——以北京什刹海和南锣鼓巷地区为例 3.1 真实性理论中旅游主体与旅游客体关系概念的再梳理如前文所述,目前旅游真实性的研究视角,主要分为客观真实性、建构真实性、后现代真实性以及存在主义真实性理论视角。而在实际旅游目的地的研究中,其真实性问题并非只限于以上研究思路中的单一思路来讨论。一个旅游目的地中,由于其资源类型的多样,其真实性表现也因旅游主体和客体的不同而有所不同;真实性问题是“多重”、“综合”的。

旅游真实性问题,探讨旅游主体真实和客体真实之间的关系。换句话说,主要研究的是游客对于旅游客体或者旅游活动本身(或旅游体验)的感知程度。王宁在其论文中总结了这里面包含的几个概念:这里涉及到旅游客体真实和旅游体验真实两个层面的问题;而旅游体验又包含游客对于真实世界和真实自我的体验两个层面的问题。在旅游真实性的四个主要理论视角中,客观真实性和建构真实性,研究对象主要针对旅游客体来展开。客观真实性视角下,游客追寻旅游客体“原本的”真实,旅游主体的真实性体验主要集中于对旅游客体绝对真实的追寻;而建构真实性视角下,游客对于旅游客体的感知随时间、环境、个人差异等而有所不同,在“这样的情况下,旅游客体的真实性实际上是象征意义上的真实。” [3]布鲁纳在论证建构真实性理论时,曾举例说明建构真实性视角下,四个层面的真实性:逼真(verisimilitude)、真正(genuine)、原型(original)、权威(authority),代表旅游主体对于旅游客体真实性感知的不同程度[13]。而如王宁所论证的,“在后现代语境中,客观真实性和建构真实性作为与旅游客体相关的概念,只能解释有限的旅游体验,而存在主义真实性,作为与旅游活动相关的概念,可以解释更多样的旅游体验。”而王宁又将存在主义视角下的真实性问题分为内省真实性和人际真实性[3]。四个真实性理论中涉及的主要概念,如图 1所示:

|

图 1 旅游真实性理论体系 Fig.1 Theory System of Tourism Authenticty 注:根据王宁《旅游体验真实性再思考》和布鲁纳《真实再现的阿伯汉姆林肯:后现代主义的讨论》中相关内容绘制。 |

可见,真实性理论的体系是庞大的,而对一个案例地的研究,可以根据其不同的旅游客体、旅游主体、不同的旅游主客体关系,基于不同类型的真实性研究视角,将其做进一步划分,从而进一步深入探讨在不同理论视角下旅游主客体之间的真实性感知关系。因此,在逐一论证本文案例地在不同理论视角下的真实性问题之前,需要先将案例地的旅游客体资源与旅游主体体验感知表现,分别做梳理。

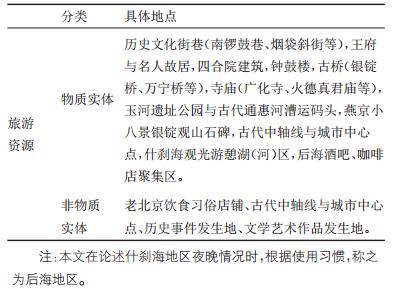

3.2 案例地旅游客体资源和旅游主体感知情况 3.2.1 案例地旅游客体资源初步梳理旅游客体的基本情况,主要体现在案例地的现有旅游资源上,这些旅游资源自身在保护传承程度上有较大差别,对旅游主体的吸引方式和程度也有所不同。基于旅游资源分类国家标准《旅游资源分类、调查与评价》 [14]中本文案例地所涉及的旅游资源类型,参考区域内的物质文化遗产情况,结合区域历史文化内涵与旅游资源自身的特点,本文梳理案例地内的旅游资源,如表 1所示:

| 表 1 什刹海、南锣鼓巷地区的旅游资源表 Tab.1 The Tourism Resourses in Shichahai and Nanluoguxiang Area |

这是建立于旅游客体基础上的旅游资源,本文将它们分为物质实体和非物质实体两部分,便于后文分析。其中,“古代中轴线与城市中心点”既涉及物质实体(万宁桥、钟鼓楼),又涉及非物质实体(中轴线和城市中心点之概念)。

3.2.2 基于游客网络评价的案例地旅游形象感知整体表现真实性问题体现了旅游客体真实与主体感知真实之间的关系。因此,在分析真实性问题之前,梳理游客对该地区旅游资源的感知情况则较为重要。这个感知包括方方面面的内容,本节则主要从旅游形象感知的角度展开。旅游主体对具体旅游资源、旅游吸引物的感知与其对整个区域(例如什刹海地区)的感知是有所差异的。然而,各个具体的旅游资源是旅游区域的主要组成部分,对于一个较小的历史街区而言,游客往往将其对具体资源地的评论融入到对旅游区域的整体评论中,因此,通过对区域旅游形象整体感知的梳理,可以一定程度上了解游客对于案例地旅游资源和旅游活动真实性的认识。

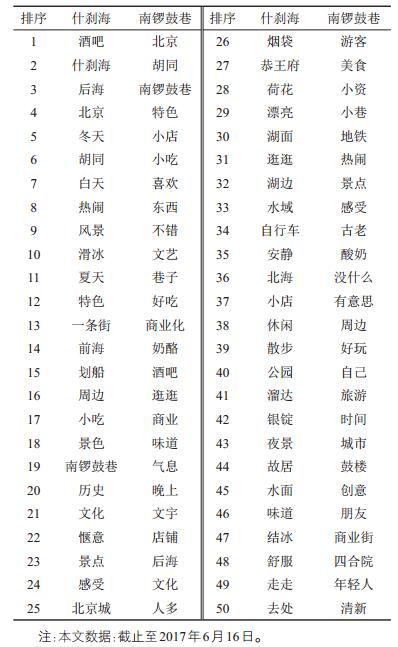

本节选择网络文本分析的方法,分析游客对什刹海、南锣鼓巷地区旅游资源“真实性”的感知。选择此方法,主要考虑到旅游真实性研究面对的是主客体真实性关系这一角度,应尽量减少中间媒介环节。马蜂窝网站是中国影响力最大的旅游评价网站之一,因此本文选择其为分析对象。选取马蜂窝网站上什刹海、南锣鼓巷两个页面的所有游客评论文本,得到两个页面点评文本中前50的高频词,如表 2所示。

| 表 2 马蜂窝上点评文本前50有效高频词 Tab.2 50 Most Frequently Used Words of These Two Pages |

客观真实性寻求的是一种绝对的真实,从哲学层面来看,由于历史时间要素的存在,历史文化旅游资源的绝对真实性,是不存在。随着时间的推移,对历史遗存及历史事件记载的复原,脱离了当时的场景,便已失去其绝对真实。因此客观真实性理论视角,在近些年对于遗产及旅游真实性的研究中,已不再是主流。但如上文所述,对真实性问题的讨论是基于旅游主体体验真实与旅游客体真实之间的关系,客观真实性主要寻找的是旅游客体“原本”的状态,其旅游真实性体验往往是对此“原本”状态的认知(体验)过程;客观真实性理论中,默认存在一种绝对的权威,可以是专家或文献资料,来决定是否为“真实的”(之后的理论否定此绝对权威的存在)。在具体案例地中,尤其是历史文化遗产地,不可否认的是,旅游主体对旅游客体的“绝对真实”仍会保持一定程度上的追寻(即使从哲学角度上看,这样的真实性不存在)。而对区域内“客观真实”的追寻,往往体现在具体的文化遗产地上,以文物保护单位为主。例如,什刹海、南锣鼓巷地区中重要的历史建筑鼓楼,大家对于明清时期记载鼓楼的文献之权威性仍有一定的认同感。这样保存现状较好、历史发展脉络清晰的遗产地,游客至此,主观上寻求的便是“原本的”真实性。因此,这类遗产地,仍可以用客观真实性的视角去观察。这一点,从游客对该资源地的评价中也可见一斑,马蜂窝北京钟鼓楼页面游客评论关键词中,位于前几名的,除了“钟鼓楼”、“北京”这样的地名,以及“北段”、“大街”这样指代不太清晰的词汇外,排在最前面几个词汇为:建筑、中轴线、古代、报时、历史。前50的关键词中,还包括:胡同、清代、雄伟、气势、古都、巍峨、晨钟等与其历史真实密切相关的词汇。

但此思路多适用于具体遗产地的真实性问题,而对于整体的历史街区而言,由于发展所带来的较大变化,建构的成分已远远超过其本身的真实性,绝对真实性理论不再适用。例如,从南锣鼓巷区域旅游定位来看,其街巷属历史文化保护街区,是北京四合院胡同文化旅游的代表地,历史文化要素旅游资源极为丰富,游客至此,应能感知到一定程度上的区域“原本”特点。但从表 2中便可清晰地看到,游客对南锣鼓巷旅游形象的感知,已严重偏离其历史文化定位,与其历史真实性相距甚远。

3.3.2 “建构真实性”视角下的案例地旅游真实性南锣鼓巷街道形制形成于元代,明清时期是内城重要的居住区。从历史真实性的角度追溯,此地以居住性质为主,而非商业街。旅游对它的开发,理应从北京传统民居、传统居住街巷的视角来进行。但随着近些年的旅游开发,南锣鼓巷地区已发展为一条商业性质浓厚的街道。其中,南锣鼓巷南北主街占据开发中的绝对核心地位,周边开设各类现代店铺,而区域内东西向胡同则并不突出,成为了次要构成,这与历史时期的情况不相符。从客流量的角度可见,南锣鼓巷主街上常常人满为患,而体现了街区真实性的东西向“居住型”胡同,反而鲜有人游览。而这是旅游开发方与游客方共同建构的结果。开发的重点在于南锣鼓巷主街,定位则在小型商业店铺,这对于南锣鼓巷地区的文化形象定位是一次重新建构的过程。而游客在旅游期间,根据自己的喜好选择游览方式和对象,则再次影响了开发方对它的建构过程。从表 2中可见,游客对街道“文艺”、“小资”的形象定位,是经过建构后的结果(这些形象并非历史传承);而游客对商业化的控诉,某种程度上是对其不符合心中老北京街巷真实性的不满。在街区的历史真实形象之外,南锣鼓巷地区已发展为一个面对年轻人、商业气息较浓厚、走清新文艺“新”形象的“历史”街区。其展现出来的街区真实性,是经过多方建构后的真实性;从游客的大量评论中可见,他们对真实性的追寻已不再集中于是否“忠于”历史,而更多地体现出对此“新”形象的感知与体验。

因此,建构真实性理论,否定绝对真实的存在,强调构建的社会影响过程,适用于此区域的真实性分析。如上述,布鲁纳以林肯故居新塞勒姆为案例地,解释了逼真、真正、原型、权威这四个层面的建构真实性[13]。以他的案例思路思考北京的历史街区,可以这样理解南锣鼓巷的真实性层级:现在的游客认为南锣鼓巷像清代的胡同街巷,即此街巷的真实性是“逼真”的;而如果清代的人认为南锣鼓巷像清代的胡同街巷,则此街巷的真实性是“真正的”真实;而这些均未达到“原型”的层级,建构真实性理论否定“原型”的存在。显然,目前游客对什刹海、南锣鼓巷地区真实性的感知现状,接近于逼真,甚至还无法达到逼真的层次,从网页评论的文本中可见,有不少游客认为此地商业化浓厚,不似古代的南锣。

而什刹海地区,区域形象建设与历史时期情况仍有较强关联,体现了老北京历史文化特点。而区域的夜晚时段,由于其酒吧街的定位,使其夜晚呈现出完全不同的区域文化类型。马蜂窝网站设有“后海酒吧街(什刹海酒吧街)”评论页面,游客感受到的不再是白天区域所呈现的历史文化街区特性,而是新型的酒吧文化类型。另外,一些非本地游客,从介绍手册中得到关于后海酒吧街的信息,容易忽视掉区域白天所呈现的历史文化特点,而仅关注其酒吧文化,进而将酒吧文化视作区域开发初期的原本文化类型,形成新的“建构真实”,并从自身出发,认为自己所感受到的区域酒吧文化即是真实的。

这里便产生了一个问题:如果其真实性表现已经受到质疑,那为什么还有那么多人来此游览?甚至作为体验老北京胡同街巷的必游项目?我们可以看到,这其中一部分人是为了追寻老北京街巷的真实样貌而来,而另一部分游客,尤其是很多年轻游客,前往这两地,追求的正是上文中提到的街区“清新”、“文艺”的“新”形象,他们更重视的是其在旅游体验过程中所感受到的真实。而这个层面的真实性问题,更多涉及的是旅游主体的活动,而不是旅游客体是否“原真”的问题,用客观真实性理论和建构真实性理论并不合适,而存在主义真实性,对其的解读,则更有意义。

3.3.3 “存在主义真实性”视角下的案例地旅游真实性存在主义真实性理论可用于任何旅游目的地的研究,尤其适用于旅游活动的研究。王宁在提出存在主义真实性观点时认为,客体真实性存在与否,在存在主义视角下不再那么重要,也就是说,旅游目的地的形象和资源是否符合原本的真实(客观真实性视角),是不那么重要的。而旅游开发方与游客如何重新根据自己的理解和认知,建构此真实性(建构真实性视角),也不是讨论的重点。两个视角均基于对旅游客体的研究,而存在主义真实性视角下,研究重点在于旅游活动体验的真实性。在旅游活动中,旅游主体感知到其“真实存在”的感受,是存在主义哲学所强调,适用于对旅游活动真实性的评价。

对于什刹海、南锣鼓巷地区而言,从表 2的统计,结合游客网络评价的具体文本内容可见,游客对于南锣鼓巷的真实性形象评价较低,大量存在对此地真实形象改变的批评。例如:“大家有没有觉得全国的小吃街、古镇,特色街都差不多?”,“感觉来北京体验历史的话没必要来这里”等。而从存在主义真实性视角来看,旅游客体是否原真不再重要,但旅游主体感知下的区域是否有其真实性,是比较关键的。游客“身在其中”、“真实存在”的感受则成为重点。例如年轻游客在游览过程中被区域的特色美食及小资店铺所吸引,从而形成一种“真实存在”感;或者,一些胡同三轮车游览,使得游客在一定程度上感受到身处老北京胡同的“真实存在”感受(即便此感受与客观真实有较大差距)。

而什刹海地区,存在主义真实性则更为突出。如上文所述,王宁在阐释存在主义视角下的真实性问题时,将存在主义真实性分为内省真实和人际真实,其中内省真实从自身感受出发,分为“身体感受”和“自我实现”两部分,而人际真实从社会关联角度出发,分为“家庭纽带”和“旅游社群”。什刹海地区夜间基于酒吧文化的旅游活动,更重视游客“身体感受”和“旅游社群”功能。而白天的什刹海地区以及上述的南锣鼓巷地区,在游客感受到自身的“真实存在”之外,其中也蕴含着“自我实现”和人际真实(“家庭纽带”和“旅游社群”)的内容,符合“存在主义真实”下对区域真实性的认知。我们也可以认为,任何旅游活动,都可用存在主义真实性理论进行解读。但抽丝剥茧,理清具体旅游目的地内各种旅游资源和旅游活动,更适合哪一种真实性理论来分析,则对于不同类型旅游客体和不同人群旅游体验的进一步提升,有重要意义。

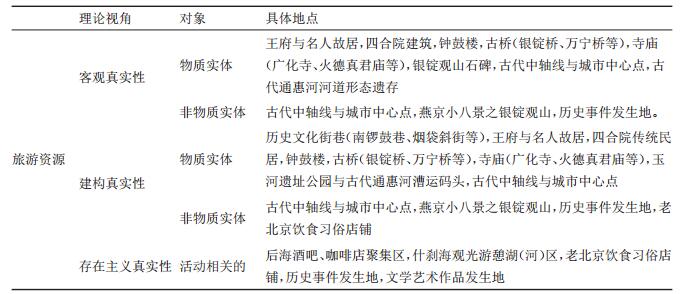

3.3.4 多理论综合视角下的案例地旅游真实性如上文提到,真实性理论的前两个视角,即客观真实性和建构真实性,多用于对旅游客体真实性问题的研究,而后现代真实性与存在主义真实性,多用于与旅游活动相关的旅游真实性问题的研究[3]。以下,根据旅游真实性研究的不同理论,将上述什刹海、南锣鼓巷旅游资源(表 1),做一重新归类(表 3)。

| 表 3 旅游真实性理论视角下区域内旅游资源表 Tab.3 Tourism Resources in These Regionals from the Perspectives of Tourism Authenticity Theories |

由表 3可知,某一类型的旅游资源地,可使用不同的真实性视角来解读,一些旅游地,兼具实体和非实体的双重特征。例如“古代中轴线与城市中心点”,元代时期,鼓楼周边成为城市中心点;元代以来,地安门大街作为城市中轴线的一部分延续至今。该区域内钟鼓楼、地安门大街、万宁桥均是古代北京中轴线的重要建筑组成部分,但同时中轴线的内涵及外延并不局限于各个建筑本身,它既有物质实体的一面,又有作为象征意义的非物质实体的一面,客观真实性理论以及建构真实性理论均可以对其加以讨论。而基于非实体的旅游资源,有进一步发展相关旅游活动的空间,例如“探访古都北京中轴线活动”、“寻找北京古代城市中心”等,而这些旅游活动更是串联起了上述基于物质实体和非物质实体的多种旅游资源,也进而成为存在主义真实性视角适合的分析对象,例如,如何在旅游探访和追寻过程中更加了解北京,从而通过活动本身完成某种“自我实现”;如何通过旅游活动的设置,使得此类活动更适合“家庭纽带”和“旅游社群”的凝聚,等等。此外,再例如,作为燕京小八景之一的“银锭观山”,其物质实体是银锭观山石碑,但其内涵包括了古代城市景观体系的一部分,表现出其非物质实体的一面,为主题旅游开发提供基础。

实际上,今天旅游开发者、游客,对历史文化类旅游资源的真实性都存在着建构过程,没有任何资源可以做到绝对“真实”,这也是建构真实性学者反对绝对“真实性”的原因。但如上述,我们应该同时看到,虽然没有绝对意义上的“真实性”,但对于著名的历史文化类资源地点,从游客自身旅游愿景及感知的角度来看,身为旅游主体的游客是有着寻找“真实”历史的愿望的,因此他们这一追寻过程,也应在一定程度上属于对“客观真实”的追求。也就是说,虽然他们看到的某些历史文化遗产资源地,无论从环境到建筑保存状态、内部布局,到存在意义,均已发生较大变化,现在的资源地是经过旅游开发过程建构过的,也是经过不同游客自身感知的差异而重新建构过的,不是客观真实性视角下所追求的“原本的”真实,但游客对于这类著名古代建筑(例如:鼓楼、银锭桥等),仍保有着追根溯源,寻找历史绝对真实的这一愿景。而对于这一类资源客体本身,旅游开发者,尤其是文物保护工作者,应尽力保存其“历史真实”。对于这一愿景,可以理解为是对“客观真实性”的追寻,也可以理解为是一种存在主义视角下的“自我实现”过程。因此,本文认为,此类旅游资源,在旅游真实性的讨论中,三类真实性视角均可涉及。而在这个过程中,客观真实性视角应体现出旅游主体对于旅游客体真实性了解的愿景感知;建构真实性视角,应体现出过程对旅游客体的塑造;而存在主义真实性视角,则可从旅游主体的活动方面展开。因此,表 3中,客观真实性下所列旅游资源,多为保存较好、切实可考的古建筑,多为文保单位建筑,而建构真实性视角下的旅游资源,则包含了所有历史文化类旅游资源,存在主义真实性下,则涉及的是旅游活动。另外,由于后现代视角更像是一个批判的思潮,强调的是对“真实性”的否定,因此表 3并未将其列入其中。而如果将存在主义真实性适用范围扩大,也在一定程度上适合分析大部分类型的旅游资源。

综上,在“真实性”语境下重新审视上述什刹海、南锣鼓巷地区的旅游资源和区域形象,可以看到,历史文化街区的旅游真实性问题是立体且综合的,“真实性”语境下的旅游主客体关系也将变得立体而复杂。

3.4 “真实性”语境下历史街区“真实性”重建问题真实性理论十分适合历史文化旅游区内旅游主体真实与客体真实间关系、以及基于此的重建问题的讨论,王宁曾提到,“真实性与某些旅游有关,例如民族的、历史或文化的旅游,也涉及到对历史的重建问题[3]。”从以上的分析中可见,什刹海及南锣鼓巷地区,基于历史文化的旅游资源类型丰富、立体,进而可以通过不同的真实性研究视角来审视区域的旅游真实性问题。而这对于旅游目的地,尤其是历史街区“真实性”重建、真实性形象重构问题,均有重要意义。

由于旅游真实性视角本身的复杂性,以及历史街区内旅游资源的复杂性,使得对于历史街区旅游真实性的讨论应根据不同的区域、不同的资源类型、不同的视角,分类讨论,如上文所述过程。而基于此的对于历史街区真实性重建问题的讨论,也应该是立体的、分类别分区域分视角进行的讨论,而不是一概而论,仅停留在重建工作是否完全恢复原本街区面貌层面的讨论。对“客观真实性”的追寻是无止境且不符合事物发展时间规律的,即不存在对绝对真实的复原。因此,一定程度上的建构,是必要的。但建构程度的差别,决定了一个目的地形象的重构及真实性重建水平。例如,是要建立一个现代人认为比较像清代传承下来的历史街区即可,还是需要无限接近清代人都能认可的清代历史街区才算有意义的复原,是适合深入讨论的问题。此问题不再局限于建筑个体或者建筑群的重建,也涉及到区域氛围、区域整体形象等要素的重构。而存在主义真实性主要针对旅游活动这一特点,使得在历史街区重建过程中,不应该只关注旅游客体重建过程中的真实性问题,对区域活动的设置、旅游主体群体的分析、旅游社交功能的建立、区域旅游文化的深入挖掘等,都是重建过程中需要重视的方面,而对此应分区域、分文化类型深入讨论。

虽然“客观真实性”已不再是真实性理论所讨论的核心,虚拟、重建工作本身,便是一个建构真实的过程。然而,像什刹海、南锣鼓巷这样的历史文化保护街区,在其实体重建及区域形象重构的过程中,将旅游真实性的建构尽量贴合原本区域的“客观真实”,仍是城市规划、区域开发方应注重的问题。太多的例子显示,对于历史街区的过度建构,使得历史街区同质化非常严重。这里的建构包括建筑体、店铺规划、区域氛围、区域形象建设等实体与非实体方面。发掘区域独特历史文化氛围和形象,是其保持旅游吸引的重要方面。虽然客观真实性已很难完全复原,但对于有明确沿革历史记载、建筑实体保存较好的资源地,在街区重建过程中,注重对其真实性的复原,在一定程度上,会帮助提升整个区域的真实性氛围。例如,对南锣鼓巷中的各王府、名人故居建筑的保护与开发,在旅游形象规划中对齐白石故居等著名遗产地历史典故及传承的强调,对区域周边通惠河玉河历史记载及传承的宣传,对街区内胡同形态的一定复原,等等,均可在一定程度上提升区域的历史真实性形象与氛围。

而对于随着时间的发展,区域通过长期的建构过程,已发展出的新的文化特点,例如南锣鼓巷的文艺氛围、什刹海夜晚的酒吧文化,这些文化类型如何与原本的历史街区文化形象协调、多层次发展,是重建过程中需要关注的方向。什刹海地区便是一个典型的案例地,其“建构真实”和“存在主义真实”均很突出,是否能建设一个白天和夜晚截然不同的“真实性”舞台,值得探讨:白天更注重历史文化资源真实性的体现,包括酒吧、店铺的外形,白天可见的标识,尽量贴合历史文化氛围,依据区域内类型丰富的历史文化资源,形成立体、多重的历史文化形象(此区域内涉及历史文化的资源包括:历史街区、中轴线、王府名人故居、历史河道水系、燕京小八景、老北京民俗等)。而夜晚的规划,则基于现有的区域形象塑造,重视旅游主体感知,注重“存在主义真实性”所涉及的旅游自我实现、旅游社群建设等等。目前,什刹海地区两种文化形象——历史文化街区及酒吧街,均已存在,且分别成为北京著名的旅游名片,一味的站在一方的视角谴责另一方的文化建构,不符合旅游目的地发展的动态变化规律。如何协调发展两张文化名片,是区域形象建设及重构过程中,需要思考的方向。

4 结语本文从旅游真实性的研究视角,以北京什刹海及南锣鼓巷地区为例,梳理了区域内历史文化资源,分析不同真实性理论下的区域真实性问题,并在此基础上,讨论真实性语境下的历史街区真实性重建与形象重构问题。

目前,在历史文化街区的规划、保护与发展过程中,历史、遗产学界对于绝对真实的强调,旅游实际情况中建构真实的存在,人们对于存在真实性一定程度上的忽略,使得对于历史街区旅游真实性问题的讨论,常常出现话语上的矛盾,导致区域遗产保护、规划建设与旅游感知,在真实性问题讨论上出现脱节。

真实性理论是基于西方哲学体系下发展起来的理论,在分析案例地具体问题时,应充分考虑其实际情况。例如,在布鲁纳的建构真实性层级中,第一层即逼真,但实际情况下,甚至常达不到最低的逼真层级。而与这个情况相对应的是,人们愿景上对绝对真实的追求。中国有着非常丰富的历史文献传承,因此,客观真实性视角下强调存在一种权威来判定是否“原真”,以及建构真实性视角下的权威认定,契合中国传统的倾向于引用经典文献来说明事物真实性的思路。因此,虽然真实性理论的近期发展中,基本以否定绝对真实的存在为基础,但不可否认的是,人们追求“绝对真实”的愿景一直存在。这样也引出了人们对修缮、重建是否逼真的高要求。愿景与实际情况出现鸿沟,使得真实性理论的案例化分析更为复杂。

因此,面对一个历史悠久的街区时,根据不同的真实性研究理论,建立立体的真实性分析理论框架,分区域、分资源类型讨论其真实性问题,对于我们更深入的理解历史街区的规划与建设相关问题有所帮助,对更深层架构区域从古至今的文化体系,进一步重构区域的独特形象,避免历史街区出现严重同质化问题,有其意义。

| [1] |

Reisinger Y, Steiner C J. Reconceptualizing object authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(1): 65-86. |

| [2] |

Lau Raymond W K. Revisiting authenticity:A social realist approach[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 478-498. |

| [3] |

Wang N. Rethinking authenticity in tourism experience[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(2): 349-370. |

| [4] |

赵红梅, 李庆雷. 回望"真实性"(authenticity)(上)——一个旅游研究的热点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(4): 11-20. [Zhao Hongmei, Li Qinglei. Review of authenticity (I):A hot spot in tourism study[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(4): 11-20. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.04.007] |

| [5] |

Knudsen D C, Rickly J M, Vidon E S. The fantasy of authenticity:Touring with Lacan[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 58(3): 33-45. |

| [6] |

Cole S. Beyond authenticity and commodification[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(4): 943-960. |

| [7] |

Chhabra D, Healy R, Sills E. Staged authenticity and heritage tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(3): 702-719. DOI:10.1016/S0160-7383(03)00044-6 |

| [8] |

Fawcett C, Cormack P. Guarding authenticity at literary tourism sites[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(3): 686-704. |

| [9] |

Buchmann A, Moore K, Fisher D. Experiencing film tourism authenticity & fellowship[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(1): 229-248. |

| [10] |

Gregory J. Reconsidering relocated buildings:ICOMOS, authenticity and mass relocation[J]. International Journal of Heritage Studies, 2008, 14(2): 112-130. DOI:10.1080/13527250701844027 |

| [11] |

Guttormsen T S, Fageraas K. The social production of "attractive authenticity" at the world heritage site of Roros, Norway[J]. International Journal of Heritage Studies, September, 2011, 17(5): 442-462. DOI:10.1080/13527258.2011.571270 |

| [12] |

赵红梅, 董培海. 回望"真实性"(authenticity)(下)——一个旅游研究的热点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 13-22. [Zhao Hongmei, Dong Peihai. Review of authenticity (Ⅱ):A hot spot in tourism study[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 13-22. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.05.008] |

| [13] |

Bruner E M. Abraham Lincoln as authentic reproduction:A critique of postmodernism[J]. American Anthropologist, 1994, 96(2): 397-415. DOI:10.1525/aa.1994.96.issue-2 |

| [14] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T18972-2003, 旅游资源分类、调查与评价[S]. 2003.

|