2. 吉林大学珠海学院 旅游学院, 珠海 519041;

3. 华南师范大学 地理科学学院, 广州 510631

2. School of Tourism, Zhuhai College of Jilin University, Zhuhai 519041, China;

3. School of Geography Science, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

饮食在社会文化的语境下是一套具有丰富内涵的“符号意义链(signifying chain)”,透过饮食可延伸出文化形态、宗教信仰、身份认同等相关议题[1]。饮食所蕴藏的“文化滋味”使其成为当前社会文化领域中的热门话题[2]。在国外人文地理视野中,“饮食”往往被视为一种社会事实,并从饮食的文化象征意义、饮食的地域性特征、饮食政治以及饮食所关涉的身份认同等方面展开了一系列研究[3-6]。近年来,国内人文地理学者也开始关注饮食研究[7]。以朱竑、蔡晓梅、曾国军等人为代表的人文地理学者,一方面引介西方已有的研究成果[8],另一方面也积极推进国内饮食地理学的本土化研究和话语构建[9-11]。如曾国军基于“原真性—标准化”的框架,指出地方饮食文化的生产实际上是对消费者需求的一种响应[12]。蔡晓梅认为,饮食文化实际上是人地关系的反映,它的形成与变迁深受自然与人文等地理因素的影响[13]。然而,纵观已有研究,对旅游情景下的饮食文化关注较少;因此,有必要聚焦处于深刻变局中的旅游地饮食文化。

在旅游发展的背景下,地方的饮食文化不可避免地被整合到旅游的场域,使其在更宽阔的社会文化环境中实现更快速的流变[14]。尤其是在一些边缘民族地区,受全球化与旅游发展等多重因素的影响,其饮食文化经历着解构与重构的过程[15]。虽然关于旅游背景下地方文化变迁的研究一直是长久不衰的话题;但以往研究多是从建筑、服饰、语言等视角切入[16-18];而专门从“饮食”这一微观具体的事项去探讨旅游带来的地方文化重构的研究尚付阙如。此外,与其他文化相比,饮食文化既是人地关系的纽带,也是“地方身份”的表征[19];其形式与内涵都十分丰富,是解读地方文化的重要视角。正如人类学家张光直所言“到达一个文化的核心的最佳途径就是通过它的胃”[20]。

基于此,本文借用饮食民族志的研究方法,将饮食文化作为考察旅游对于地方影响的切入点,以我国台湾兰屿岛的“飞鱼”饮食文化作为研究案例,探讨旅游背景下,兰屿达悟族的飞鱼饮食文化所发生的一系列重构及其机制,以期丰富相关领域的研究。

2 研究设计 2.1 研究案例地兰屿岛位于我国台湾东南外海,距离台东市约49海里,因盛产兰花而得名。兰屿岛面积约为46平方公里,岛上生活的达悟族①是台湾唯一居住在离岛的海洋少数民族,保留着诸多古老神秘的习俗。兰屿设乡,岛上达悟族人共有6个部落分属红头村、椰油村、朗岛村及东清村。根据台湾官方数据统计,兰屿乡在籍的达悟族人约为3943人②。

1971年,兰屿开元港建成及兰屿观光开发公司的成立标志着兰屿步入旅游发展的序列。兰屿旅游业大致经历了两个阶段,第一个阶段是早期大众观光时期,这一时期以来自台湾的团队观光客为主;自上世纪70年代到80年代末,受“核废料”事件的影响,兰屿旅游业陷入长时间的没落,当地人的生活也回归到最原始的状态。第二个阶段为生态及文化旅游快速发展时期;自2010年始,伴随着兰屿生态旅游中心的建立,兰屿旅游业步入了较快发展阶段,这一时期,游客在岛上停留的时间较长,与当地人的接触更加密切和深入[21]。根据台湾“交通观光局”的数据统计,2012年到兰屿旅游人数为7万人,但到2013年人数暴增至近15万人;2014年,央视纪录片《舌尖上的中国2》对兰屿岛的飞鱼进行了曝光,迅速引起了大陆游客的关注。2016年前往兰屿旅游的人数首次超过15万人③。伴随着旅游业的发展,各类餐厅、旅馆以及土特产品店在岛上兴起;在这一过程中,传统与现代交织混融的景象在兰屿岛上蔓延, 成为旅游作用地方的真实写照。

2.2 研究方法与过程本文主要借用人类学中的饮食民族志展开研究,与其他民族志相比,饮食民族志更强调描述性和非理论性,并要求以绝对的真实去表达和呈现一种可感知的东西[22]。在本研究中,调研人员对于兰屿达悟族人捕飞鱼、食飞鱼、飞鱼祭等行为进行深入观察和详细记录,并透过这些表层的行为和访谈文本来分析飞鱼在达悟族的价值体系中的地位与作用[23]。

本研究具体的调查过程始于2015年笔者在台湾访学过程中的一次“意外”之旅;在为期三天的兰屿之行中,笔者初识到了飞鱼作为达悟人重要的食物符码在旅游发展中的巨变。此后,调研人员先后三次登上兰屿进行田野调查,调研时间分别为2016年6月20日至30日、2017年的5月8至18日、2018年的3月17日至25日,调研时间总计30天。调研人员首先对达悟族人日常生产劳动、饮食习惯和参与旅游的情况进行参与式观察,重点关注达悟族人如何利用飞鱼资源参与旅游业。同时,在此期间对53人进行深度访谈,包括达悟族人(20人)、游客(18人)、本地经营者(10人)、外来经营者(5人)。对达悟族人的访谈是调研工作的重点,主要探查他们对飞鱼饮食文化的认知与意义诠释,运用“飞鱼”这一地方食物参与旅游实践的过程及态度,以及在旅游经营中的收获、困难与矛盾。随后,通过对各类主体的访谈文本进行整理分析,以全面了解达悟族的飞鱼饮食文化在旅游发展中发生重构的过程和动因。

3 飞鱼的多重味道:旅游场域中的地方饮食重构在传统的达悟族社会中,飞鱼既是重要的饮食资源,也被视为富有多重社会文化意义的神圣之物。然而,随着旅游业的发展,步入旅游场域中的飞鱼,其基本属性、食用方式及其文化意义都发生了转变与重塑。

3.1 从社会交换的礼物到市场交易的商品:飞鱼属性的转变 3.1.1 作为交换的传统礼物:飞鱼的社会属性飞鱼对达悟族人而言,不仅是重要的海洋物质和日常食物,也是族人之间彼此互惠流通的礼物。在调研中发现,达悟族人非常重视社会生活中的“交换”活动,而飞鱼作为交换的礼物在其中扮演着重要角色。

在飞鱼季,我们捕获的鱼以满足家人的yakan(菜)为准;如果多捕捉都会分给渔获较少的人家,因为飞鱼是上天给我们达悟共同的礼物。

——达悟族人F④,男,25岁

此外,除了作为族群内部之间互惠交换的礼物之外,飞鱼还在达悟社会仪式中扮演重要地位。在达悟族传统的婚葬习俗中,飞鱼往往是一种重要的交换物质,并且通过这种交换来维系族群内部的社会关系;即通过食物的赠予与回赠来强化族群内部的情感联系,飞鱼的“施”与“受”充满了社会意义[24]。此外,在达悟族的社会生活中,以家为单元的夫妇向双边开展的“zipos”(亲戚)在社会群体与共同劳作中扮演着最重要的角色,而分享食物和互赠礼物是维持这种关系的主要方式。由此可知,通过频繁的食物互赠维系的zipos可以将原本松散的个人亲属体系转变为重要的互助团体。

总之,兰屿的传统社会主要通过食物的交换来形成彼此互惠、共产分享的社会关系,是一种不需以货币作为交易中介的原初社会形态;这是达悟族人在漫长的历史发展中,基于自我的生存经验与智慧形成的在地海洋文化模式。

3.1.2 作为交易的现代商品:飞鱼的市场属性伴随着旅游的发展,外来游客及现代市场价值的进入,曾经作为族人间相互馈赠的“飞鱼”,也逐渐以商品之姿出现在兰屿的各个地方餐厅、纪念品商店中。

在调研中发现,近年来随着游客数量的增加,兰屿岛上为游客提供地方风味的餐厅日益兴盛。在2010年之前,岛上以飞鱼为主题的餐厅不足10家;而到2018年,岛上的32家地方餐厅几乎都以飞鱼料理为主,飞鱼成为游客餐桌上的热销食物。在兰屿旅游的起步阶段,岛上的达悟族人常将自家的飞鱼干免费赠给外来游客;然而,随着旅游业的发展,部分达悟族人意识到其中的商机,开始将多余的飞鱼干销售给游客。尤其是在旅游业发展较快的椰油和渔人部落,当地族人都会将捕捞的飞鱼制成鱼干对外售卖,而留给自己食用的飞鱼较少。有趣的是,这种市场化的交易活动只限于达悟族人和外来游客之间,本地族人之间仍以飞鱼作为礼物相互馈赠,但这种馈赠也随着市场观念的渗透日渐式微。

由此可知,在旅游发展的脉络下,飞鱼由达悟族人内部进行社会交往的礼物转变为市场交易的商品,飞鱼的捕捞与加工也转换成以交易为目的、有意识的商品生产,而不仅是“礼物交换中牵涉最广的物质”[25]。在旅游的语境下,随着市场意识的逐渐渗透,飞鱼从族群内部交换的物质逐渐转变为旅游市场中的现代商品,时空断裂所产生的社会主体性突变,成为飞鱼社会生命转折的历史枢纽。

3.2 从单一水煮到创意料理:飞鱼食用方式的多元化 3.2.1 传说与文化禁忌:传统脉络下飞鱼料理的规范在传统的观念中,达悟族人认为飞鱼是上天的恩赐,所以对于飞鱼的捕捞、剖理以及食用方式都有一定的规范和禁忌,甚至以神话传说的形式加以制度化。在达悟族人中流传一则“飞鱼托梦”的传说,以下是天神教导达悟祖先如何正确食用飞鱼的口述文本[26]:

起初,达悟族的祖先把所有的海产一起混煮,他们吃了与其他鱼贝混煮的飞鱼之后,身体会产生皮肤病的症状,从此他们就不再吃飞鱼,当他们在海边抓到飞鱼时就立刻丢弃。天神看到此景心里十分难过,因为飞鱼是天神的创造。于是,天神派遣会说话的“黑翅膀飞鱼”托梦给达悟族的一位老人,教导他如何区分不同飞鱼种类的特性及用途……此后,老人将正确的食鱼方式告诉了部落中的其他人,并代代相传。

神话是原始的哲学与宇宙观[27]。达悟族人将飞鱼的获取和食用通过神话传说的方式以权威化,从而逐渐形成族人共同遵守的祖先训戒, 并衍生出诸多有关飞鱼的禁忌与规范。在调研中发现,有关飞鱼的禁忌十分繁多。

在飞鱼季期间,如果飞鱼还没有沾到海水,不可以刮掉鱼鳞;飞鱼还没用祭血竹指点,不可以切开的。

——达悟族人A,男,45岁

飞鱼一定要煮海水才能吃,即使放在地瓜、芋头上蒸煮的飞鱼干,吃的时候也要沾点海水吃。

——达悟族人C,男,38岁

此外,除了在食用方式上有诸多禁忌,在食用飞鱼的时间上,达悟族人也有严格的规定,如飞鱼必须在举办完“尝新礼”之后才能被食用。

由上可知,达悟族人通过“飞鱼托梦”的神话传说将传统的食鱼方式神圣化和规范化,尤其将“水煮”塑造成最正统的烹调方式,并且食用飞鱼具有严格的时序性。在传统的文化观念中,不恰当的食鱼方式不仅会危害身体健康,更是一种违背祖训的文化禁忌。

3.2.2 突破与自我协商:旅游语境下飞鱼产品的再造在达悟族的传统观念中,食用飞鱼有诸多禁忌;然而,在旅游发展的背景下,为了满足外来游客的需求,飞鱼的料理方式和食用时序也突破了传统的禁忌,衍生出丰富多元的飞鱼产品。

在田野调查中发现,利用飞鱼这一地方性食物来招揽游客已成为当地餐饮经营者的共识。在2010年之前,岛上的各家餐厅在飞鱼的烹食方式上仍以“水煮”为主。而近年来,炸飞鱼、烤飞鱼、飞鱼面等多种形式的创意料理陆续出现在岛上的餐厅。此外,在飞鱼的食用时序方面,进入旅游场域的飞鱼成为全年供应的食物。在调研中,当向餐厅经营者询问“您们餐厅提供的飞鱼食物是否有时间限制”时,不同的经营者有不同的看法和说辞。

我们比较没有禁忌啦,一年四季都可以供应“飞鱼套餐”或“炸飞鱼”等餐点,因为是给观光客吃的,所以没有忌讳的。

——餐厅经营者C,47岁,汉族

我们开店就是为了做生意嘛,观光客来来去去,他们点什么,我们就煮什么。为什么不煮呢?毕竟我们是做生意的嘛。

——餐厅经营者A,32岁,达悟族

当然我还是会看人啦,如果是观光客我就照卖咯,因为观光客来兰屿就是想吃在地食物嘛。

——餐厅经营者D,51岁,达悟族

从经营者的访谈文本可知,当飞鱼以一种纯粹的商品之姿进入旅游的场域后,传统的禁忌和束缚都被松解,售卖飞鱼成为有利可图的“生意”;多数经营者根据客人的不同采取相应的策略,从而巧妙化解了文化禁忌与游客需求之间的矛盾,彰显了地方饮食文化在变迁中的能动性。此外,在调研中发现,部分由本地人经营的餐厅依然恪守着有关飞鱼的禁忌;如在旅游业相对欠发达的东清部落,本地餐厅在昼食祭之前绝对禁售飞鱼。

由此可知,兰屿岛上各家餐厅恪守飞鱼饮食禁忌的程度不一,有的严守,有的局部调适,也有的对于传统禁忌存而不论;这种差异与经营者的身份以及其部落旅游业的发展程度密切相关。并且,在飞鱼的售卖中,通过发明一套说辞来化解文化禁忌与追求经济利益之间的矛盾,从而使传统的饮食文化能顺理成章地为旅游经济服务,这体现了达悟族人在饮食文化上的自我协商与调适。

3.3 从神圣象征到世俗符号:飞鱼文化内涵的消解 3.3.1 神圣的象征物:飞鱼的“文化味道”在传统的文化认知中,达悟人把飞鱼视为天神所赐的“圣鱼”,将其升格为规整社会关系的最高圣物,成为代表神性秩序的超自然显现[28]。达悟人将飞鱼作为认知主体来理解海洋、区分季节,并围绕飞鱼开展一系列的祭典仪式。

根据神话传说与祖训,达悟族人在从事飞鱼捕捞期间,必须举行一系列的祭典仪式。达悟族的飞鱼祭从每年三月的“大船招鱼祭”开始,随后在不同时段会依次举行丰渔祭、初渔祭、返家祭等。并且在不同的祭典仪式期间有不同的习俗,如小船招鱼祭之前,族人以zipos为单位的“捕鱼组”进行为期一个月的集体生活,白天在营地食宿,夜晚出海捕捞,捕获的飞鱼均分给各户。由此可知,“飞鱼季”期间相关的渔捞活动与祭仪规范,形成一整套有效运作和维系传统的飞鱼文化机制,通过这一套机制来调节生态平衡与社会和谐,创造了社会成员之间海洋物质的流通与再分配的社会实践。此外,达悟人也以飞鱼的渔汛作为依据,在历法上把一年分为三个季节,即amyan(飞鱼即将来临的季节)、rayon(飞鱼季节)以及teyteyka(飞鱼渔汛结束的季节)[29]。

总之,达悟人基于飞鱼形成一套繁杂缜密的文化体系,根据飞鱼年度季节性的时序,衍生出与飞鱼相关的岁时祭典仪式与风俗禁忌,充分传达了飞鱼作为重要文化象征的神圣性。

3.3.2 世俗的地方符号:被消解的飞鱼文化飞鱼作为兰屿最鲜明的地方符号与文化意象,高度神圣性的祭仪和繁多的禁忌形成一套完整的文化体系,滋生出飞鱼的“文化味道”。然而,旅游的发展正迫使飞鱼饮食文化面临时代的变迁,步入旅游场域的飞鱼转变为游客消费的焦点,飞鱼被塑造为一种高度标签化的文化商品和地方符号。

首先,对于本地的达悟族人来说,飞鱼依然是赖以生存的食物资源和维系族群情感与精神信仰的文化载体;然而,进入旅游场域的飞鱼文化成为可与外来游客分享的地方性知识,附加在飞鱼之上的传统内涵和禁忌成为可协商的内容。

像是以前的话,举行招鱼祭是绝对不可以有女生在现场的,但是现在蛮多观光客的,也就是没那么顾虑了,都还好啦!

——达悟族人L,女,37岁

其次,对外来游客而言,飞鱼是兰屿重要的地方符号,消费飞鱼成为游客感知兰屿地方性的一种方式,但对于飞鱼蕴藏的社会文化意义,多数游客不甚了解。因此,为了迎合外来游客对于兰屿飞鱼符号的消费,近年来,以飞鱼为主题的“飞鱼艺术”悄然兴起,各类飞鱼造型的装置和飞鱼彩绘在岛上频出,使得作为文化意象的飞鱼更加具象化。由此可知,飞鱼从专属于达悟族人的“圣鱼”,逐渐过渡到一种可与他者分享的共同图腾与文化符号。

总之,达悟人赋予飞鱼特殊的文化意蕴,并形成一套缜密的飞鱼文化体系[30]。然而,当飞鱼脱离原有的社会文化语境进入旅游场域之后,在市场经济理性的主导之下,飞鱼所代表的精神内核虽未发生改变,然而飞鱼所具有的神圣性与文化性却被不断消解。

4 “我群”与“他者”的协商:地方饮食文化的重构机制 4.1 “他者”的凝视与消费:地方饮食文化的游客建构“凝视”不仅仅意味着一种实实在在的观看,更代表着游客对于地方的一种作用力[31]。旅游地的饮食文化作为地方文化的重要构成,也必然会在外来游客的凝视与消费实践中,发生一系列的形变与重构。兰屿飞鱼从专属于达悟族人的食物与文化象征转变为供游客消费的地方商品和符号,而这一过程离不开游客的凝视与消费作用。兰屿作为一个民族旅游的场域,游客置身其中,体验“飞鱼文化”与品尝“飞鱼味道”成为一种标准化的旅游模式。

我点了“飞鱼炒饭”就是想看看真正的飞鱼长什么样子,想尝一下兰屿在地人的飞鱼味道。

——游客D,女,来自台湾

一直有听说兰屿是飞鱼的故乡,还有飞鱼祭之类的报道,所以我们既然来了兰屿,就一定要来尝尝飞鱼啦。

——游客A,男,来自福建

不可否认,在游客的观念中“飞鱼”是兰屿地方食物的典型代表,也是被社会建构的兰屿地方差异性所在。在游客前往兰屿之前,有关飞鱼的饮食习俗和文化知识透过各类媒体传播扩散,直接或间接地建构了游客对于兰屿的地方凝视,飞鱼成为游客凝视和消费的目标;而为了迎合这种凝视,地方的饮食文化也必然需要做出相应的调整。

在旅游场域中,他者的凝视和地方文化表征是共生关系,凝视是表征动力,表征是为了满足游客凝视。从某意义上说,旅游者的凝视对旅游地的文化是一种阐释和建构的动力;在游客的凝视与消费作用下,原本只为本族人服务的日常食物过滤为纯粹的地方符号,兰屿飞鱼从“我群口味”转变为“旅游口味”,满足了游客精神上和感官上的需求。

4.2 “我群”的学习与调适:地方饮食文化的自我调适旅游提供了“我群”与“他者”之间对话的情景,为本地人讲述自己的故事和建立自我的地方经验提供了机会。面对“他者”的凝视与消费需求,达悟族人对于传统的飞鱼饮食也有了新的认知,并在这一过程中,也尝试不断学习和自我调适。

我们餐厅用的飞鱼是没有被刀划过,也就是没有被我们达悟族做过记号的,因此就不是真正的飞鱼,所以比较没有禁忌啦。

——餐厅经营者H,33岁,达悟族

以前我们达悟族人都是采用“水煮”来烹食飞鱼,但是观光客比较难接受这个味道,后来就创制出“烤飞鱼”、“炸飞鱼”、“飞鱼炒饭”这些餐点。

——餐厅经营者F,, 39岁,达悟族

通过访谈可知,当飞鱼由族群内部交换的“礼物”转变为市场中热销的文化商品和地方符号时,达悟人也意识到蕴藏在飞鱼背后的经济价值,且不断学习和适应市场经济规律。此外,通过发明出一套新的逻辑和说辞来突破传统的文化制约,化解文化禁忌与经济利益之间的矛盾,这也说明了作为地方文化主体的达悟人通过一系列的自我学习和调适协商策略,推动了本土的飞鱼文化的变迁与重构。

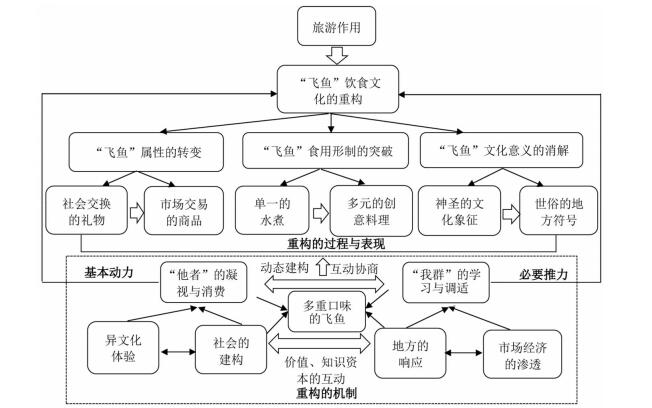

总体来说,旅游发展语境中的地方饮食文化也是在游客的旅游实践与本地人的地方实践中,夹杂着复杂的文化、价值、资本互动被共同表征、建构与重塑(图 1)。兰屿飞鱼借助各种媒介成为游客凝视和消费的对象,形塑了游客对于异文化体验的现实需求;而本地人也在市场经济的催化下,通过飞鱼文化的刻意生产与表征来做出地方响应,并在二者的跨文化交流与共享中完成蜕变与重构,呈现出当代全球文化流变的生动图景。不可否认,时代的演进、社会的变迁与环境的迭换,飞鱼的重构也体现了经济、政治和文化之间错综交织的张力;只是,旅游在某种情景下成为加速地方文化变迁的主因。就如本案中的兰屿对外作为一个民族旅游的现场,当地的饮食文化也在外部凝视与内部的自我审视中完成一次蜕变。

|

图 1 旅游作用下的地方饮食文化重构机制 Fig.1 The Reconstructing Mechanism of Local Food Culture under the Effect of Tourism |

Swain指出旅游作为现代性的一种趋力(agency), 拓展了全球化脉络下的商品体系[32]。本文基于饮食人类学的研究方法,以我国台湾兰屿岛达悟人的飞鱼饮食文化作为切入点,探讨旅游背景下的地方饮食文化重构的表现与机制,得出以下结论:

(1)处于旅游场域之中的地方饮食文化发生了一系列跨越式变迁与重构,使得地方饮食文化富有多重“味道”。在本研究中,飞鱼既是兰屿达悟族人重要的食物,也是维系族群内部社会关系的互惠性礼物,而转入旅游场域中的飞鱼被形塑成以市场交易方式而存在的商品,其属性发生了根本性转变;在这一过程中,飞鱼的食用方式也突破了传统的文化禁忌,变得十分丰富多元;最终“飞鱼”从原有的文化语境中“脱嵌”,由专属于达悟族人的神圣象征转变成供外来游客消费的地方符号。

(2)在旅游背景下,地方饮食文化的重构是“我群”与“他者”之间互动协商的产物。兰屿达悟族飞鱼饮食文化的重构,一方面受到游客的“凝视”与消费的驱动,来自“他者”的凝视与需求成为其重构的基本动力;另一方面,飞鱼饮食文化的重构也是当地人不断学习和调适的产物,作为“我群”的达悟族人通过对传统文化进行再诠释,从而有效化解传统文化与经济利益之间的矛盾,使得飞鱼在市场化运作的同时并没有涤荡其“神韵”;这种借由旅游触发的族群自我学习和文化自审,客观上也推动了地方饮食文化的重构。最终,在旅游情境下的“飞鱼”既是一种对外巧妙的“适应”,也是对内的自觉“传承”[33]。

地方文化的解构与重构奠基于地方的历史经验与传统,旅游作为一种现代性的媒介和作用力,将地方文化嵌入在全球化的体系中,使其无法脱离时代的背景而独立发展。正如本研究中孤悬于我国台湾东南部的小岛——兰屿也经由旅游而被整合到现代化与全球化的体系之中,进而加速了岛上传统社会文化的变迁。事实上,这种由旅游所引发的地方文化重构并非是个例,而是当前在轰轰烈烈的旅游浪潮下地方文化所历经的普遍图景。这种裂变与重构或许是被迫裹挟的也可能是主动参与的,带着当地人的矛盾纠结也暗藏着些许的无奈与阵痛。如何在发展旅游的过程中保护传统?如何既能保持生活传统又能从容应对外来文化的沟融?主客之间的互动协商如何左右地方的文化更新之路?这些不仅是每个原住民面临的困惑,也是值得学界进一步探讨的问题。

注释:

① 兰屿原住民自称为Tao, “达悟”为汉语Tao的音译。此外,在一段时间内达悟族也被称为“雅美族”。

② 根据中国台湾“行政院”原住民族委员会网站公布的人口统计数据资料。

③ 数据来源中国台湾交通观光局网站:https://www.taiwan.net.tw/。

④ 本文中的被访者均以字母编号代替其真实姓名。

| [1] |

蔡晓梅, 司徒尚纪. 中国地理学视角的饮食文化研究回顾与展望[J]. 云南地理环境研究, 2006, 18(5): 83-88. [Cai Xiaomei, Situ Shangji. A review on the studies of food culture from geographical perspective[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2006, 18(5): 83-88. DOI:10.3969/j.issn.1001-7852.2006.05.017] |

| [2] |

杨翎. 食物的文化滋味——大甲溪流域泰雅族的饮食与社会生活[J]. 社会与区域发展学报, 2012, 3(2): 1-30. [Yang Lin. The cultural taste of food-diet and social life of the Atayal tribe living in the Dajia river basin[J]. Journal of Social and Regional Development, 2012, 3(2): 1-30.] |

| [3] |

蔡晓梅, 刘晨. 人文地理学视角下的国外饮食文化研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 36-41. [Cai Xiaomei, Liu Chen. Progress in the foreign geographical food studies[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 36-41.] |

| [4] |

Cook I. Geographies of food:Mixing[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(1): 821-833. |

| [5] |

Collins F L. Of kimchi and coffee:Globalization, transnationalism and familiarity in culinary consumption[J]. Social & Cultural Geography, 2008, 9(2): 151-169. |

| [6] |

Molz J G. Eating Difference. The cosmopolitan mobilities of food tourism[J]. Space and Culture, 2007, 10(1): 77-93. DOI:10.1177/1206331206296383 |

| [7] |

刘彬, 王挺之, 陈忠暖. 国外旅游者饮食消费研究述评[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 20-26. [Liu Bin, Wang Tingzhi, Chen Zhongnuan. Review on tourist food consumption in foreign studies[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 20-26.] |

| [8] |

林俊帆, 林耿. 意义、权力与再物质化:食物消费地理新进展[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 40-46. [Lin Junfan, Lin Geng. Meaning, power and rematerializing:Process in geography of food consumption[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2014.06.005] |

| [9] |

曾国军, 刘梅, 刘博, 等. 跨地方饮食文化生产的过程研究——基于符号化的原真性视角[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2366-2376. [Zeng Guojun, Liu Mei, Liu Bo, et al. Research on process to translocal restairants' culture production:Based on the perspective of symbolization of authenticity[J]. Geographical Research, 2013, 32(12): 2366-2376.] |

| [10] |

曾国军, 刘梅. 饮食地理与跨地方饮食文化生产[J]. 旅游学刊, 2013, 28(3): 9-11. [Zeng Guojun, Liu Mei. Diet geography and translocal restaurants' cultural production[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 9-11.] |

| [11] |

曾国军, 李凌, 刘博, 等. 跨地方饮食文化生产中的原真性重塑——西贝西北菜在广州的案例研究[J]. 地理学报, 2014, 69(12): 1871-1886. [Zeng Guojun, Li Ling, Liu Bo, et al. Reconstructed authenticity in translocal cultural production of food:A case study of Northwest China cuisine in Guangdong[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(12): 1871-1886. DOI:10.11821/dlxb201412012] |

| [12] |

曾国军, 孙树芝, 朱竑, 等. 全球化与地方性冲突背后的跨地方饮食文化生产——基于广州的案例[J]. 地理科学, 2013, 33(3): 291-298. [Zeng Guojun, Sun Shuzhi, Zhu Hong, et al. Translocal restaurants' cultural production under the paradox of globalization and locality:Case studies from Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(3): 291-298.] |

| [13] |

蔡晓梅, 朱竑, 司徒尚纪. 广东饮食文化景观及其区域分异研究[J]. 热带地理, 2011, 31(3): 321-327. [Cai Xiaomei, Zhu Hong, Situ Shangji. Guangdong cooking culture landscape and their regional differences[J]. Tropical Geography, 2011, 31(3): 321-327. DOI:10.3969/j.issn.1001-5221.2011.03.017] |

| [14] |

徐新建, 王明珂, 王秋桂, 等. 钦食文化与族群边界——关于饮食人类学的对话[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2005, 27(6): 83-89. [Xu Xinjian, Wang Mingke, Wang Qiugui, et al. Catering culture and ethnic boundary[J]. Journal of Guanxi University for Nationalities(Philosophy and Social Science Edition), 2005, 27(6): 83-89.] |

| [15] |

赵红梅. 民族旅游:文化变迁与族群性[J]. 旅游学刊, 2013, 28(11): 10-11. [Zhao Hongmei. Ethnic Tourism:Cultural change and ethnicity[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(11): 10-11.] |

| [16] |

徐红罡, 任燕. 旅游对纳西东把语言景观的影响[J]. 旅游学刊, 2015, 30(1): 102-111. [Xu Honggang, Ren Yan. Tourism impact on the Naxi Dongba linguistic landscape[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(1): 102-111. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.01.011] |

| [17] |

郑诗琳, 朱竑, 唐雪琼. 旅游商业化背景下家的空间重构——以西双版纳傣族园傣家乐为例[J]. 热带地理, 2016, 36(2): 225-236. [Zheng Shilin, Zhu Hong, Tang Xueqiong. Space reconstruction of home under the background of tourism commercialization:A case study of Dai family hotel in Xishuangbanna[J]. Tropical Geography, 2016, 36(2): 225-236.] |

| [18] |

玉时阶. 濒临消失的广西少数民族服饰文化[M]. 北京: 民族出版社, 2011. [Yu Shijie. The Clothing Culture of the Minority Nationalities in Guangxi on the Verge of Disappearance[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2011.]

|

| [19] |

Lin Y C, Pearson T E, Cai L A. Food as a form of destination identity:A tourism destination brand perspective[J]. Tourism & Hospitality Research, 2011, 11(1): 30-48. |

| [20] |

叶舒宪. 饮食人类学:求解人与文化之谜的新途径[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2001, 23(2): 2-4. [Ye Shuxian. A new approach to the mystery of man and culture[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Plilosophy and Social Science Edition), 2001, 23(2): 2-4.] |

| [21] |

侯锦雄, 李素馨, 谢宗恒. 观光发展历程下的文化冲击:兰屿文化地景的另一种阅读[J]. 设计学研究, 2011, 14(5): 33-48. [Hou Jinxiong, Lee Suhsin, Heieh Chungheng. The cultural impact in the tourism development progress:An alternative studying of Lanyu cultural landscape[J]. Journal of Design Science, 2011, 14(5): 33-48.] |

| [22] |

牟军. 历史与文化融汇的地方味道——云南过桥米线的饮食人类学研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 5-12. [Mou Jun. The Study on Food Anthropology of Yunnan Crossing Bridge Rice Noodle[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2016: 5-12.]

|

| [23] |

Stoller P. The Taste of ethnographic things:The senses in anthropology[J]. Ethnohistory, 1989, 56(4): 589-624. |

| [24] |

余光弘. 兰屿雅美族以同易同式交换的经济实用性[J]. "中央研究院"民族学研究所集刊, 1994, 80(2): 36-70. [Yu Guanghong. The economic utility of Yami "like-for-Iike" exchange[J]. Bulletin of the Institute of Ethnology Academia Sinica, 1994, 80(2): 36-70.] |

| [25] |

马塞尔·莫斯. 礼物[M]. 上海: 上海人民出版社, 2001: 19-20. [Marcel Mauss. The Gifts[M]. Shanghai: Shanghai People Press, 2001: 19-20.]

|

| [26] |

杨政贤. 从交换到交易——兰屿飞鱼物质处置"人鱼网络"的当代变迁[J]. 台湾原住民研究学报, 2014, 4(3): 123-144. [Yang Chenghsien. From exchange to trade:The human-fish network of flying fish in contemporary Orchid Island[J]. Journal of the Taiwan Indigenous Studie Association, 2014, 4(3): 122-144.] |

| [27] |

梁璐, 许然, 潘秋玲. 神话与宗教中理想景观的文化地理透视[J]. 人文地理, 2005, 20(4): 106-109. [Liang Lu, Xu Ran, Pan Qiuling. A cultural and geographical probe into the ideal landscape in mythology and religion[J]. Human Geography, 2005, 20(4): 106-109. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2005.04.025] |

| [28] |

夏曼·蓝波安. 兰屿达悟族的海洋知识[J]. 台湾原住民研究论丛, 2009, 16(5): 125-154. [Xiaman Lanboan. The knowledge of the ocean of the Tao in Orchid Island[J]. Taiwan Indigenous Studies Review, 2009, 16(5): 125-154.] |

| [29] |

杨政贤. 文化禁忌、在地饮食与异族观光:当代兰屿的观光发展与"飞鱼"的多重口味[J]. 中国饮食文化, 2014, 10(2): 63-108. [Yang Chenghsien. Cultural taboos、local foods and ethnic tourism:Contemporary tourism development and multiple tastes of "Flying Fish" on Orchid Island[J]. Journal of Chinese Dietary Culture, 2014, 10(2): 63-108.] |

| [30] |

向忆秋. 论台湾兰屿作家笔下的达悟文化意象[J]. 天津师范大学学报(社科版), 2016(6): 29-34. [Xiang Yiqiu. On Tao's culture images in Taiwan Lanyu writers' writings[J]. Journal of Tianjin Normal University (Social Science), 2016(6): 29-34.] |

| [31] |

陆林, 汪天颖. 近年来国内游客凝视理论应用的回顾与展望[J]. 安徽师范大学学报(自科版), 2013, 36(5): 497-501. [Lu Lin, Wang Tianying. A retrospect and prospect of research on tourist gaze in recent years in China[J]. Journal of Anhui Normal University (Natural Science), 2013, 36(5): 497-501.] |

| [32] |

Swain M. Commoditizing ethnicity in southwest China[J]. Cultural Survival Quarterly, 1990, 14(1): 26-29. |

| [33] |

刘 晖". 摩梭人文化保护区"质疑——论少数民族文化旅游资源的保护与开发[J]. 旅游学刊, 2001, 16(5): 27-30. [Liu Hui. Question about the establishment of the Lugu lake Moso cultural preservation zone[J]. Tourism Tribune, 2001, 16(5): 27-30. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2001.05.006] |