2. 湖北省人居环境工程技术研究中心, 武汉 430072

2. Hubei Habitat Environment Engineering Research Center, Wuhan 430072, China

健康是人类最具普遍意义的美好生活需要,“建设健康环境”作为“健康中国”战略的重要路径,对提升居民健康有重要意义。健康环境研究由来已久,近年来邻里环境——这一微观空间尺度的健康影响开始受到关注[1]。现阶段我国已进入城市时代,邻里(社区)成为城市居民重要日常生活场所,如何加强邻里(社区)环境建设以提高居民生活质量和健康水平,已成为社会普遍关注的热点问题。

西方国家关于邻里环境对健康的影响研究始于20世纪90年代,美国社会学家Wilson针对贫民窟的研究发现邻里特征会对居民生活态度、社会行为等方面产生消极影响,提出邻里效应(neighborhood effect)概念[2]。此后,探究邻里环境对健康的影响成为社会学、公共卫生、人口学、地理学、城市规划等多学科的研究热点[3]。在地理学领域,随着健康地理学逐渐发展,城市社区(邻里区)环境对健康的影响是目前的研究重点之一[4]。

总体上,研究主要涉及邻里(社区)环境与公共健康的关系、健康社区规划等,多将官方统计或社会调查下的环境数据与人口健康数据结合分析[5]。居民自评健康(selfrated health)作为常用的健康测量方法之一,通过融合主观、客观健康信息形成对自身总体健康状况的评价,与医生“客观的”健康评估有相当的一致性[6],并在一定程度上揭示了生活质量。已在诸多相关研究中所采用,具有一定的科学性。邻里环境通常被划分为物质环境和社会环境。与健康相关联的邻里物质环境特征包括蓝绿空间[7]、公共服务设施(如卫生、康体娱乐[8, 9]、医疗、公交站点、商业网点[9)]和土地利用、道路交通[10]等,多通过影响步行行为和物理活动(physical activity)等对个体健康产生影响。社会环境对居民健康同样具有显著影响,主要体现在心理健康方面[11]。与健康相关联的邻里社会环境特征主要包括邻里社会资本[12, 13]和归属感[14]、安全感/暴力行为[15]、住宅稳定、社区文化及声誉[13]等。良好的邻里社会环境通过加强规范和社会控制,营造安全稳定的环境,促进体育活动和邻里交往[11],促进积极、健康的理念和行为传播,减少或缓冲精神压力等方式影响居民身心健康。

此外,大量研究进一步表明居民的环境感知(neighborhood environmental perception)相比客观环境,对居民自评健康影响更为显著[6, 16]。环境感知是人们对周围环境及其变化的主观感觉和心理判断,是人们环境行为的心理基础[17, 18]。因此无论居住地客观邻里环境是否相同,可能会因不同的态度、价值观产生不同环境感知度,并指导其自身外在行为,对身心健康产生积极或消极影响。如Leslie等[19]对澳大利亚进行实证,发现许多邻里满意度因素(如安全感、可步行性、社会网络、交通噪音)和心理健康之间存在关联,但客观物质环境因素对健康影响并不显著;Kim[16]对美国哥伦布市进行实证,建立环境感知、客观建成环境特征和自我评价健康的综合数据集,发现步行友好的邻里感知特征与自评健康呈显著的正相关,相反客观建成环境特征对自评健康影响甚微。

健康不平等或健康公平问题一直是健康空间环境研究的重点之一。研究证实,多层次、等级化的邻里环境是导致健康不平等和健康社会分层的重要原因[20]。“压力反应”理论是一种常用于解释这种差异性的邻里特征对健康造成不同影响的作用机制,它表明生活在相对低层次的社会经济环境,例如自我感觉社区关系不佳、设施或服务不足、邻居缺乏信任、缺乏社会机会和支持的地区,个体更容易感受到压力,健康不平等正是由于这类日常压力的长期作用而造成的[21]。中国的差异化邻里环境主要体现在商品房和保障房住区。目前我国实行“双轨制”住房供应体系,其中保障性住房体系是由政府主导的“保障轨”,商品性住房体系是由市场主导的“市场轨”。在此背景下,个体社会经济属性影响居住区类型及区位选择,造成基于社会经济地位的空间分异[22]。与商品房住区相比,中国多数保障房住区大多偏离城市中心导致就业空间失配,并存在基础设备(如道路、水道、电力等)短缺、住区公共服务设施配套滞后[23]、及教育机构匮乏[24]等问题。这些欠完善的社区公共服务设施使居民生活成本增加,造成个人、家庭空间上享用健康资源和获取健康机会的双重剥夺[23],影响其身心健康。

综上所述,近年来已有较为丰富的研究成果表明邻里环境对健康的重要性,主要探讨邻里物质环境、社会环境因素对于身体健康、心理健康及健康相关行为的影响,对于差异化邻里环境的健康影响机制也进行了初步探索,但邻里环境特征对居民健康的具体影响机制仍十分复杂,目前难以明确。这主要归因于年龄、性别、教育水平、职业阶层、个人收入等人口与社会经济因素对邻里环境的健康影响的干扰和制约。相较于西方,中国国内学者关于邻里环境与居民健康的研究起步较晚,主要侧重土地利用、道路交通、公共设施等建成环境对居民健康影响的探析,而对社会环境因素重视相对不足;多将物质环境与社会环境分割探讨,忽略了两者对健康的共同作用[9]。此外,研究对象偏重老年人[25]、儿童[26]、流动人口[27]等特殊人群,其研究成果不能适用于普通居民;对于不同类型邻里,尤其是中国特殊制度背景造成的差异化邻里对比分析较少,以及对邻里概念的范围划定仍未有定论等。目前中国特殊制度背景下形成各类居住空间中,居民健康水平有何差异?哪些关键性邻里环境因素对居民健康有重要影响?进行社区环境干预手段以贯彻“健康中国”战略时,需要重点关注哪些方面?如何基于商品房社区和保障房社区的差异性环境特征提出针对性健康策略?诸多问题亟待探讨研究。

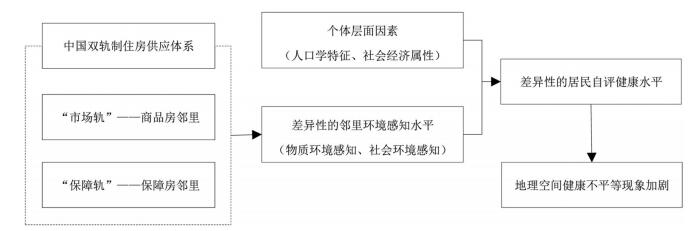

基于此,本文选取武汉市南湖街道这一典型住区,采用问卷调查数据,建立邻里物质、社会环境感知与居民自评健康的多元回归模型,明晰邻里环境感知特征中影响居民自评健康的重要因素,并针对商品房和保障房探寻不同邻里类型中邻里环境感知的自评健康影响差异。本文拟定研究框架(图 1),并做出以下假设:①居民的邻里环境感知因邻里类型(商品房和保障房邻里)而存在显著差异;②不同邻里类型中居民自评健康水平存在显著差异;③邻里环境感知因素(包括物质环境感知和社会环境感知)对居民自评健康有显著影响,并因邻里类型不同而存在差异。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Research Framework |

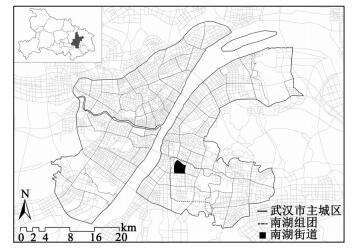

研究案例地为武汉市武昌区南湖街道,包含3个社区、8个小区。南湖街道地处武汉二环线与三环线之间,位于武汉核心城区和武昌老城区范围内,属于南湖组团(以居住功能为主的大型综合组团)的核心部分(图 2),是武昌区规模最大的居住区。街道内社区建设年代多为19世纪末至20世纪初,住区类型丰富,包含商品房、经济适用房、廉租房、安居房等,居住群体社会阶层差异较大(表 1),适合针对不同邻里类型进行对比研究。

|

图 2 研究区域位置 Fig.2 The Location of Study Area |

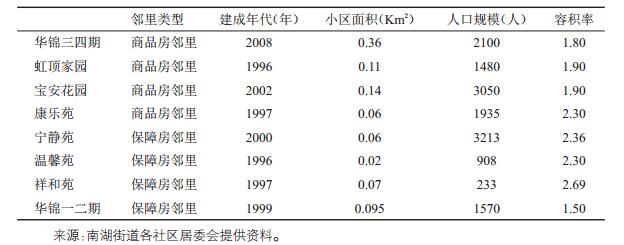

| 表 1 调查社区基本情况 Tab.1 The General Information of the Surveyed Neighborhoods |

“邻里”(neighborhood)指居住毗邻的人们,包括空间和交往两个基本要素,既是物理性的环境单元,也是社会性的功能单元,在中文语境下和“社区”(community)含义相近。国内研究中,由于“邻里”在空间要素方面没有明确的地域边界,因此通常以行政划分的社区指代邻里空间。本次在南湖街道的访谈与现场勘察走访过程中,发现社区内各小区之间居民的交流互动并不频繁,活动范围也多限于其所在小区,因此相比行政意义的“社区”,居住小区则更符合“邻里”概念。因此,本文以每个小区作为邻里研究空间单元,并依据上述住区类型划分为商品房邻里和保障房邻里(包含经济适用房、廉租房、安居房)两类。

本文数据来源于2017年武汉大学与武昌区建设委员会、武汉市国土资源和规划局武昌分局合作开展的“幸福社区”共同缔造社区规划中的社区调查问卷数据。根据居委会提供的住户信息,选取研究区域中每栋楼、每个单元的2户家庭进行入户调查。共发放问卷450份,有效问卷429份,有效率为95.33%。

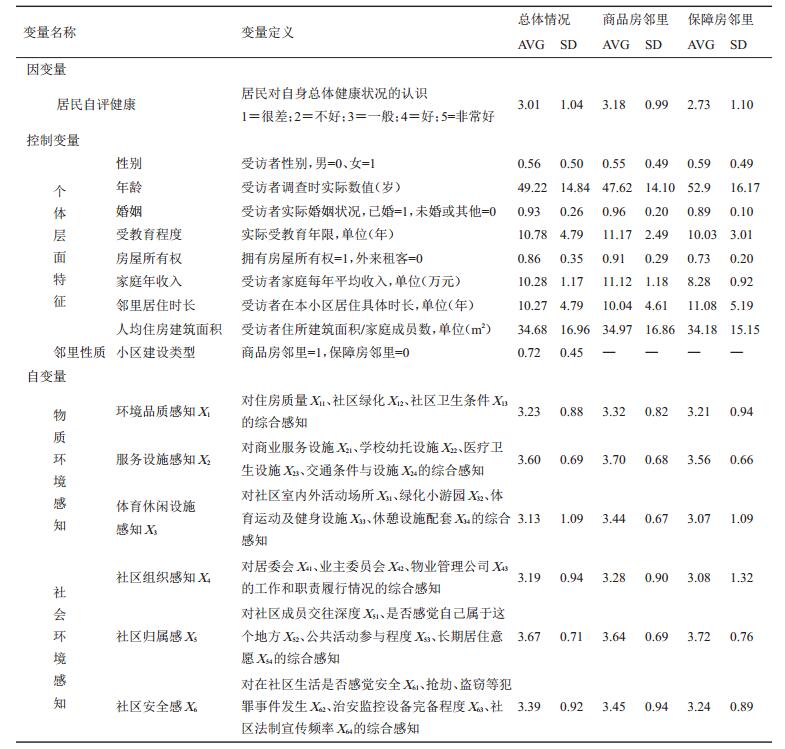

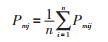

2.2 研究方法 2.2.1 邻里环境感知测度基于相关理论和方法[27],本文将邻里环境感知划分为物质维度和社会维度进行考察。邻里物质环境感知具体通过环境品质X1、服务设施X2、体育休闲设施X3三个感知指标衡量,邻里社会环境感知具体通过社区组织满意度X4、社区归属感X5、社区安全感X6三个指标衡量,具体内容详见表 2。各问题答案采用Likert scale五分法对其赋值(5—1分),分数越高代表受访者对邻里环境相关维度指标的正面感知(以下简称“感知”)越强,正面评价越高;将不同维度或不同类别居民的环境感知各指标赋值、加总、平均后,得到该维度或该类别居民的邻里环境感知指数:

|

| 表 2 变量定义与统计描述 Tab.2 Definitions and Statistics Description of Variables |

式中,Pmij为第j类的第i个居民第m种感知度的赋值,n为第j 个维度或第j种类型的个数,Pmj为第j种类型居民的第m种感知度指数。一般而言,对于刻度为1—5的量表,感知强度在1—2.4之间表示居民对邻里环境的感知程度较低,2.5—3.4表示居民对邻里环境的感知程度一般,3.5—5之间表示居民对邻里环境的感知程度较高[18]。

2.2.2 环境感知对自评健康的影响测度采用多元线性回归,因变量为居民自评健康。为独立探讨邻里物质、社会环境感知特征对居民自评健康的影响,将受访者个体层面特征和邻里性质设置为控制变量,邻里物质和社会环境感知特征设置为自变量。邻里性质分为商品房和保障房邻里两类,用以探究商品房和保障房邻里这一变量是否对居民自评健康产生影响。本文所用变量及定义见表 2,所有变量进行标准化处理后纳入回归方程。

3 邻里环境感知对自评健康的影响 3.1 样本描述性统计分析根据分析结果,样本整体具有较好代表性,商品房和保障房邻里调查样本占比(18:7)基本符合南湖街道商品房和保障房社区人数比例(87:45),变量描述性统计见表 2。

从居民个体特征来看,受访者性别基本均衡,平均年龄为49.22岁,已婚居民占绝大多数;平均受教育年限为10.78年,高于9年义务教育水平;家庭平均年收入为10.28万,按照2017年全国城镇居民人均可支配收入(36396元)计算,如家庭成员为两到三人,基本处于平均线附近或以上;平均邻里居住时长较长(10.27年),居住稳定性强;人均住房建筑面积水平(34.68m2)接近2016年国家统计局公布的全国城镇居民人均住房建筑面积36.6m2的平均水平。对比商品房邻里和保障房邻里,后者呈现出平均年龄较高、受教育年限低、产权拥有者比例少、家庭年收入低、人均住房面积小等特征。而在居住稳定性方面,保障房邻里居民(11.08年)则相较商品房邻里居民(10.04年)显示出更强的居住稳定性,说明相较于社会经济地位高的居民,社会经济地位低的居民更加无力改变居住现状[28]。

在邻里环境感知方面,居民的平均邻里环境感知处于一般水平(3.35)。具体而言:①居民的服务设施感知(3.60)和社区归属感(3.67)较高。南湖街道建设年代较早,周边学校、商业、医疗设施配套基础设施已基本成熟完善。同时2016年开创“南湖经验”创新基层治理,是武汉市社会治理的先进代表,社区活动丰富,居民构成稳定。②环境品质感知(3.23)、社区组织感知(3.19)、和安全感(3.39)相对一般。南湖街道社区建成时间长,住房质量、社区绿化、卫生条件等亟待改善,同时社区物业管理费用较低造成管理不完善,乱搭建现象严重。安全感偏低的情况在调查访谈过程中也体现得较为明显,不少居民在受访过程中提出安装社区摄像头的愿望,表现出对于社区安全的担忧。③体育休闲设施感知度(3.13)最低,反映了目前邻里中体育休闲设施老化或配套不足的现状。

对比发现,物质环境感知方面,商品房邻里居民的邻里环境品质、服务设施、体育休闲设施的感知度均稍高于保障房邻里居民,主要原因在于相较于保障房邻里,商品房邻里的各类物质空间环境更为完善。社会环境感知方面,保障房邻里居民的社区组织、安全感的感知度低于商品房居民。在南湖街道中,商品房邻里与保障房邻里高度混合,常常同属一个行政社区组织管辖,相较于商品房邻里,保障房邻里在所属社区地位较低,且居民参与治理热情不高。在调查访谈中,保障房邻里居民也表达出对居委会、物业等社区管理部门的不满,认为“社区资源严重倾斜,每回有好事都是给商品房小区‘锦上添花’,从不给我们‘雪中送炭’ ”(来自访谈),因此社区组织感知度较低。在邻里安全方面,保障房邻里居民也反映出更为强烈的担忧感。而在邻里环境感知分析中唯一例外的是,保障房邻里居民的归属感高于商品房邻里居民。低层次社区内居民的社区归属感主要建立在邻里关系上而非物质环境,更倾向于帮助邻居,参与社区活动,因而社区归属感较高。

在居民健康方面,居民平均自评健康分数为3.01,处于一般水平。居民自评健康水平分布较为均衡,其中37.33%的人认为自己的健康状况良好(选择“健康状况非常好”或“健康状况好”),29.37%的人认为自己的健康状况一般,33.34%的人认为自己的健康状况不好(选择“健康状况不佳”或“健康状况差”)。商品房邻里居民平均自评健康水平(3.18)高于保障房邻里居民(2.73),出现了地理空间的健康不平等特征。大量研究也曾经表明低收入社区的健康问题和相关死亡率比富裕社区高,尤其对于那些被等级、种族和收入高度隔离的内城社区更为明显[29]。

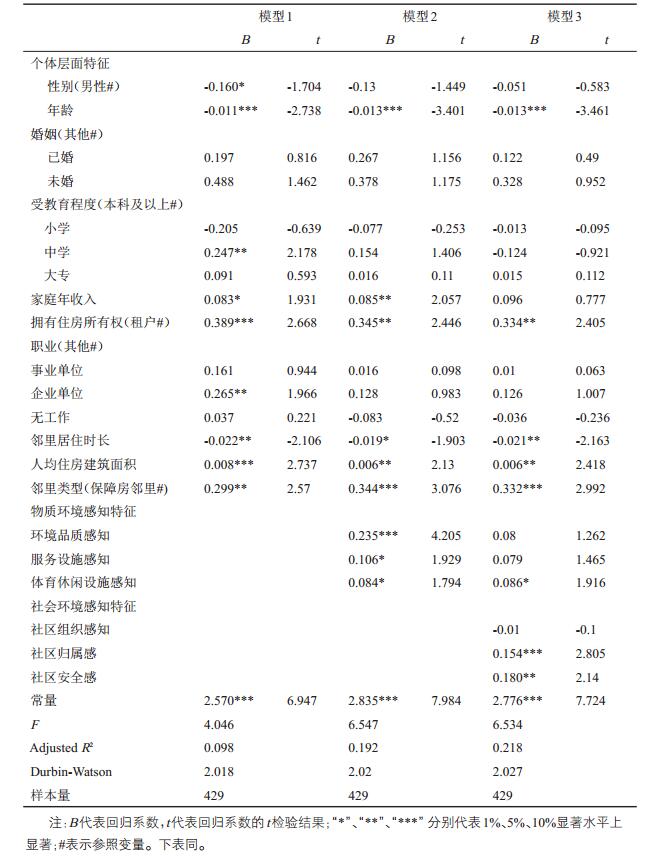

3.2 邻里环境感知的健康影响分析为揭示邻里环境感知对居民自评健康的影响,建立3个模型对全样本进行多元回归分析,依次考察个人层面特征与邻里类型(模型1)、邻里物质环境感知特征(模型2)、邻里社会环境感知特征(模型3)对居民自评健康的影响。3个模型均通过0.001的显著性检验,VIF系数小于10,具体回归分析结果见表 3。本文重点解释模型3的结果分析。

| 表 3 自评健康的多元回归分析 Tab.3 Multiple Regression Analysis of Self-rated Health |

个体层面特征中年龄、房屋所有权、邻里居住时长、人均住房建筑面积对居民自评健康产生显著影响。年龄(模型3:B=-0.0143,p < 0.01)对自评健康具有显著负向影响。而相比其他个体层面特征,住房作为家庭财富最主要的组成部分,越来越成为影响公众健康的关键变量[3]。拥有房屋所有权(模型3:B=0.334,p < 0.05)与自评健康显著正相关,且在所有解释变量中影响系数最大,显示出对自评健康的重要影响。低收入的保障房邻里居民拥有房屋所有权的比例(73.3%)小于商品房邻里(91.2%),显示出了更多的住房资金压力。高额房价可致使部分低收入群体背负巨大压力,进而对其身心健康造成负面影响[4]。邻里居住时长与居民健康呈负相关(模型3:B=-0.021,p < 0.05),这一结果存在几种可能原因。一方面可能是由于状况不佳的邻里环境对于居民自评健康的消极影响。另一方面,“社区居住时长”与“社区建成时间”显著负相关(p < 0.05,B= -0.095),即社区建成时间越早,社区居住时长越长。而建成时间早的社区设施老化、环境退化的问题更加突出,导致社区居住时长对自评健康的消极影响显著。其他原因也可能是由于老年居民(60岁及以上)自评健康水平较低(47.2%的老年居民选择“健康状况差”或“不佳”)而社区居住时间长(平均社区居住时长为12.03年),导致社区居住时长与自评健康呈现负相关。人均住房面积也与居民自评健康显示出显著正相关(模型3:B=0.006,p < 0.05),也是影响居民自评健康的重要因素之一。

3.2.2 邻里类型分析结果在邻里类型方面,商品房邻里对居民自评健康显著正相关(模型3:B=0.332,p < 0.01)。由此证实邻里类型是影响居民自评健康的重要因素之一,也是导致城市健康空间不平等现象的重要原因。本研究中商品房和保障房邻里空间距离邻近,且常同属一个行政管辖范围(社区),但公共服务获取差距大,造成了更为强烈的相对剥夺感,对保障房邻里居民的身心健康都产生负面影响。

3.2.3 邻里环境感知特征分析结果据分析结果可知(表 3),在控制个体层面特征、邻里类型等因素后,邻里物质和社会环境感知特征对居民自评健康依然具有相关关系(模型3),此结果表明,良好的邻里环境感知对促进居民健康水平的提升具有重要意义。

相比物质环境感知,社会环境感知特征对居民自评健康的相关显著性更强。在将物质环境感知因素带入回归模型时(模型2),3个物质环境感知特征均显示出与居民健康的显著相关性。将社会环境感知因素加入模型后(模型3),物质环境感知特征中的体育休闲设施感知,及社会环境感知中的社区归属感、安全感与自评健康存在显著相关,而环境品质感知、服务设施感知则失去显著性。这一研究结果可能因南湖街道良好的社区治理水平而导致,但同时也说明良好的邻里社会环境能够有效提升居民的社区归属感、邻里关系和社区支持,增强社会资本,是促进居民身心健康的有效措施[21],其对健康的积极影响有时甚至会强于邻里物质环境的改善。

在具体的邻里环境感知特征方面,邻里物质环境感知中的体育休闲设施感知显示出与居民自评健康的显著正相关(模型3:B=0.086,p < 0.1)。先前的研究已证实增加体育设施的单位密度、缩短居住地与体育设施的时间、空间和感知距离[30]都是增加体育活动的有效措施,且能够提升生活满意度,增加幸福感。因此完善城市体育休闲设施系统,对于鼓励人们进行体育活动、提升居民自评健康方面具有重要意义。

在邻里社会环境感知特征中,社区归属感(模型3:B= 0.154,p < 0.01)、安全感(模型3:B=0.180,p < 0.05)与居民自评健康存在显著正相关关系。社区归属感代表一个社区内更大的社会融合,通过增加社会支持,以及物质、文化和社会心理资源以改善健康[31]。运用加拿大国家数据的一系列研究[31, 32]也曾发现,较强的社区归属感与较高的自我总体评价和心理健康有关。在安全感方面,对犯罪的恐惧感会对居住质量产生显著负面影响,进而对居民的心理健康产生负面影响[15],容易引发抑郁症等心理疾病;而营造安全的区域可以促进体育活动,降低肥胖水平,有助于降低体重相关的慢性疾病和改善整体身体健康。目前已有大量研究表明生活在步行性和安全性良好的社区环境中的居民会更健康,其中安全感的维护比可步行性设计更为重要[33]。本次研究也证实,培养社区归属感和维护居民安全感也是促进健康的有效手段之一,并且可以使更广泛的居民通过此措施增进健康。

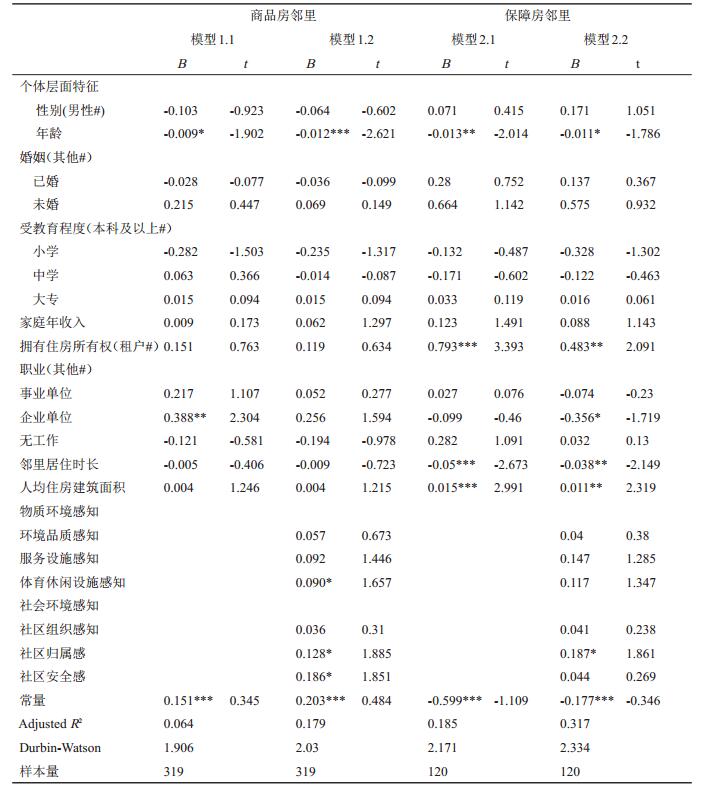

3.3 不同邻里类型的影响差异分析将获取的总样本分为商品房邻里和保障房邻里两类,分别建立多元线性回归模型进行对比分析,具体回归分析结果见表 4。研究结果发现,商品房与保障房邻里居民的自评健康影响因素有较大差异,包括:①商品房邻里居民自评健康相比个体层面特征,邻里环境感知特征中的影响较为显著;而保障房邻里居民则相反,受个体层面特征的影响较显著;②本次研究中的个体层面因素、邻里物质和社会环境感知因素能够共同解释保障房邻里居民自评健康的31.7%(模型2.2),而对于商品房邻里居民只有17.9%(模型1.2),因此相较于保障房邻里,商品房邻里居民的自评健康影响因素更为多元、复杂。

| 表 4 保障房和商品房邻里中居民自评健康的多元回归分析 Tab.4 Multiple Regression Analysis of Self-rated Health in Commercial Housing Neighborhoods and Affordable Housing Neighborhoods |

具体来说,在个体层面特征方面,商品房邻里中居民个人层面因素,除年龄(模型1.2:B=-0.012,p < 0.01)以外,均未显示出与居民自评健康的显著相关性。保障房邻里中居民的年龄(模型2.2:B=-0.011,p < 0.1)、拥有房屋所有权(模型2.2:B=0.483,p < 0.05)、邻里居住时长(模型2.2:B=- 0.038,p < 0.05)、人均面积(模型2.2:B= 0.011,p < 0.05)均与居民自评健康显著相关,可以看出,相比商品房居民,保障房邻里居民的自评健康受个人层面因素的影响更为显著。其中拥有房屋所有权、人均居住面积与自评健康正向相关,其中房屋所有权在所有因素中对自评健康的影响系数最大,显示出对于自评健康的重要影响。年龄、邻里居住时长与自评健康负向相关,证实保障房邻里物质环境和社会环境的不佳导致居民自评健康水平较低。在邻里环境感知特征方面,商品房邻里环境感知特征中体育休闲设施感知(模型1.2:B=0.090,p < 0.1)、归属感(模型1.2:B=0.128,p < 0.1)、安全感(模型1.2:B= 0.186,p < 0.1)对居民自评健康有显著正向影响,可以证实商品房社区内邻里物质环境建设相对完善、社会环境稳定和谐,对居民健康产生了实际的促进作用。而保障房邻里的邻里环境感知中,只有社区归属感(模型2.2:B=0.187,p < 0.1)与居民自评健康显示出显著正相关性,其余因素未显示出与自评健康的相关性。

保障房邻里居民自评健康受个体层面特征的影响更为显著,而受邻里环境感知影响较小,可以证实由于与商品房邻里相比,保障房邻里存在配套设施薄弱,公共服务整体滞后等问题,邻里环境整体不佳,因此并不能像商品房社区环境显示出对居民自评健康的积极作用。同时,保障房邻里的人员构成比较复杂,社会经济条件差异大,可能也是保障房邻里中居民个体层面特征对居民自评健康有显著影响的原因之一。

4 结论与讨论我国城市社区传统健康政策倾向于增加医疗卫生设施及经费投入,这一理念成为目前健康社区建设的主导思想。但除医疗卫生政策外,住房、城市规划政策也会对居民健康水平产生重要影响,而社区正是政策实践的重要场域[9]。

为此,本文以武汉南湖街道为案例地,通过建立计量模型,实证邻里环境对于居民自评健康的重要影响。本文主要创新点在于依据居民的日常活动特征,以微观的小区尺度作为邻里研究的空间单元,并针对中国特殊住房制度背景下形成的商品房和保障房邻里,解析不同类型邻里中的邻里环境感知对自评健康的影响差异。研究发现:①在控制个体层面特征后,邻里环境感知对居民自评健康具有独立且显著的重要影响;②邻里社会环境感知,相较邻里物质环境感知,对居民自评健康的影响更加显著;③与居民自评健康显著相关的邻里环境感知因素主要为体育休闲设施感知、社区归属感和安全感。④对比分析表明,商品房居民自评健康受邻里环境感知特征的影响较为显著,而保障房邻里居民自评健康受个体层面特征的影响更为显著。可见,不同类型邻里环境对于居民健康的影响存在差异,良好的社区环境感知对居民自评健康具有更显著的积极影响。此外,居民个体层面特征中的年龄、住房所有权、家庭年收入,人均住房面积、社区居住时长等也与居民自评健康存在显著相关性。

在国家实施“健康中国”战略的大背景下,本研究证实通过调节邻里环境因素可对居民健康产生积极影响,因此对于促进中国居民健康的主动式空间干预手段的建立具有一定借鉴意义。首先,在城市空间建设方面,完善城市公共设施网络体系、构建社区体育网络体系应在健康相关策略中受到重点关注。其次,完善社区治理体系、推动社区“共建共治”,有效提升居民社区归属感,以及加快建设安全社区,尤其针对性的开展高危人群、高风险环境和弱势群体的安全促进项目,也应成为未来城市治理完善和发展的重要方向。最后,宜聚焦更微观的小区尺度,针对不同邻里类型及社会群体,实施多样化的健康提升策略。例如,在商品房邻里中,可采取合理的邻里环境空间优化措施提升居民健康水平;而对于保障房邻里,保障其居民的基本居住权、提高收入水平、缩小收入差异,相比邻里环境的优化改善,对居民健康具有更为重要的意义。

本文也存在一些不足。首先,本次研究对邻里环境和健康状况的指标选取有限,无法全面地展示所有问题;其次,本研究主要使用横截面数据,无法很好地揭示邻里环境演变对个体健康自评状况影响的纵向作用机制,这也是未来进一步探索的重点方向。

| [1] |

Diez Roux A V, Mair C. Neighborhoods and health[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2010, 1186(1): 125-145. DOI:10.1111/j.1749-6632.2009.05333.x |

| [2] |

Wilson W J. The Truly Disadvantaged:The Inner City, the Underclass, and Public Policy[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

|

| [3] |

盛明洁. 欧美邻里效应研究进展及对我国的启示[J]. 国际城市规划, 2017, 32(6): 42-48. [Sheng Mingjie. The research review and its implications of neighborhood effects in Euramerican cities[J]. Urban Planning International, 2017, 32(6): 42-48.] |

| [4] |

刘晓霞, 邹小华, 王兴中. 国外健康地理学研究进展[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 23-27. [Liu Xiaoxia, Zou Xiaohua, Wang Xingzhong. Progress of health geography in western countries[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.005] |

| [5] |

李志明, 张艺. 城市规划与公共健康:历史、理论与实践[J]. 规划师, 2015, 31(6): 5-11. [Li Zhiming, Zhang Yi. Urban planning and public health:History, theory, and practice[J]. Planners, 2015, 31(6): 5-11. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2015.06.001] |

| [6] |

Bird C E, Fremont A M. Gender, time use, and health[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1991, 32(2): 114-129. DOI:10.2307/2137147 |

| [7] |

Tilt J H, Unfried T M, Roca B. Using objective and subjective measures of neighborhood greenness and accessible destinations for understanding walking trips and BMI in Seattle, Washington[J]. American Journal of Health Promotion, 2007, 21(S4): 371-379. |

| [8] |

Soltani A, Hoseini S H. An analysis of the connection between built environment, physical activity and health:Comparing three urban neighbourhoods from Shiraz, Ira[J]. International Journal of Urban Sciences, 2014, 18(1): 19-30. DOI:10.1080/12265934.2013.874546 |

| [9] |

Wen M, Zhang X. Contextual effects of built and social environments of urban neighborhoods on exercise:A multilevel study in Chicago[J]. American Journal of Health Promotion, 2009, 23(4): 247-254. DOI:10.4278/ajhp.07052448 |

| [10] |

马静, 柴彦威, 符婷婷. 居民时空行为与环境污染暴露对健康影响的研究进展[J]. 地理科学进展, 2017, 36(10): 1260-1269. [Ma Jing, Chai Yanwei, Fu Tingting. Progress of research on the health impact of people's space-time behavior and environmental pollution exposure[J]. Progress in Geography, 2017, 36(10): 1260-1269.] |

| [11] |

Christopher G, Cochrane T, Davey R C, et al. Relative importance of physical and social aspects of perceived neighbourhood environment for self-reported health[J]. Preventive Medicine, 2010, 51(2): 157-163. DOI:10.1016/j.ypmed.2010.05.006 |

| [12] |

Mohnen S M, Groenewegen P P, Völker B, et al. Neighborhood social capital and individual health[J]. Social Science & Medicine, 2011, 72(5): 660-667. |

| [13] |

Wen M, Browning C R, Cagney K A. Poverty, affluence, and income inequality:Neighborhood economic structure and its implications for health[J]. Social Science & Medicine, 2003, 57(5): 843-860. |

| [14] |

Shields M. Community belonging and self-perceived health[J]. Health Reports, 2008, 19(2): 51-60. |

| [15] |

Berglund E, Westerling R, Lytsy P. Housing type and neighbourhood safety behaviour predicts self-rated health, psychological wellbeing and frequency of recent unhealthy days:A comparative crosssectional study of the general population in Sweden[J]. Planning Practice & Research, 2017, 32(4): 444-465. |

| [16] |

Kim Y. Impacts of the perception of physical environments and the actual physical environments on self-rated health[J]. International Journal of Urban Sciences, 2016, 20(1): 73-87. DOI:10.1080/12265934.2015.1127178 |

| [17] |

彭建, 周尚意. 公众环境感知与建立环境意识——以北京市南沙河环境感知调查为例[J]. 人文地理, 2001, 16(3): 21-25. [Peng Jian, Zhou Shangyi. Environmental perception and awareness building of Beijing citizens:A case study of Nansha river[J]. Human Geography, 2001, 16(3): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2001.03.011] |

| [18] |

林李月, 朱宇, 许丽芳. 流动人口对流入地的环境感知及其对定居意愿的影响——基于福州市的调查[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 65-72. [Lin Liyue, Zhu Yu, Xu Lifang. The environmental perception and its effect on settlement intention of the floating population:A case study of fuzhou city[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 65-72.] |

| [19] |

Leslie E, Cerin E. Are perceptions of the local environment related to neighbourhood satisfaction and mental health in adults?[J]. Preventive Medicine, 2008, 47(3): 273-278. DOI:10.1016/j.ypmed.2008.01.014 |

| [20] |

Yao L, Robert S A. The contributions of race, individual socioeconomic status, and neighborhood socioeconomic context on the selfrated health trajectories and mortality of older adults[J]. Research on Aging, 2008, 30(2): 251-273. DOI:10.1177/0164027507311155 |

| [21] |

Brunner E, Marmot M. Social Organization, Stress, and Health[M]. Oxford: Oxford University Press, 2006: 6-30.

|

| [22] |

陈宏胜, 李志刚. 中国大城市保障房社区的社会融合研究——以广州为例[J]. 城市规划, 2015, 39(9): 33-39. [Chen Hongsheng, Li Zhigang. Social integration of social housing communities in big cities of China:A case study of Guangzhou city[J]. China City Planning Review, 2015, 39(9): 33-39.] |

| [23] |

曾文, 向梨丽, 张小林. 南京市社区服务设施可达性的空间格局与低收入社区空间剥夺研究[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 73-81. [Zeng Wen, Xiang Lili, Zhang Xiaolin. Research in spatial pattern of accessibility to community service facilities and spatial deprivation of low income community in Nanjing[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 73-81.] |

| [24] |

魏宗财, 陈婷婷, 孟兆敏, 等. 广州保障性住房的困境与出路——与香港的比较研究[J]. 国际城市规划, 2015, 30(4): 109-115. [Wei Zongcai, Chen Tingting, Meng Zhaomin, et al. The dilemma and solution of social housing development in Guangzhou:Comparative study of public housing in Hong Kong[J]. Urban Planning International, 2015, 30(4): 109-115.] |

| [25] |

杨东峰, 刘正莹. 邻里建成环境对老年人身体活动的影响——日常购物行为的比较案例分析[J]. 规划师, 2015, 31(3): 101-105. [Yang Dongfeng, Liu Zhengying. The influence of built environment on senior activities:Daily shopping activity analysis[J]. Planners, 2015, 31(3): 101-105. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2015.03.017] |

| [26] |

孙瑜康, 袁媛. 城市居住空间分异背景下青少年成长的邻里影响——以广州市鹭江村与逸景翠园为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(6): 756-764. [Sun Yukang, Yuan Yuan. Neighborhood influences on adolescent development under the background of urban residential space differentiation:A case study of Lujiang village and Yijing community[J]. Progress in Geography, 2014, 33(6): 756-764.] |

| [27] |

易龙飞, 朱浩. 流动人口居住质量与其健康的关系——基于中国15个大中城市的实证分析[J]. 城市问题, 2015(8): 67-73. [Yi Longfei, Zhu Hao. The relationship between mobile population's housing quality and health:An empirical analysis based on 15 large and medium-sized cities in China[J]. Urban Problems, 2015(8): 67-73.] |

| [28] |

Wu F, Logan J. Do rural migrants 'float' in urban China? Neighbouring and neighbourhood sentiment in Beijing[J]. Urban Studies, 2016, 53(14): 2973-2990. DOI:10.1177/0042098015598745 |

| [29] |

Pothukuchi K. Building community infrastructure for healthy communities:Evaluating action research components of an urban health research programme[J]. Planning Practice & Research, 2005, 20(2): 127-146. |

| [30] |

Brechot M, Nüesch S, Franck E. Does sports activity improve health? Representative evidence using local density of sports facilities as an instrument[J]. Applied Economics, 2017, 49(48): 4871-4884. DOI:10.1080/00036846.2017.1296548 |

| [31] |

Ross N. Community belonging and health[J]. Health Reports, 2002, 13(3): 33-39. |

| [32] |

Hystad P, Carpiano R M. Sense of community-belonging and health-behaviour change in Canada[J]. J Epidemiol Community Health, 2012, 66(3): 277-283. DOI:10.1136/jech.2009.103556 |

| [33] |

Doyle S, Kellyschwartz A, Schlossberg M, et al. Active community environments and health:The relationship of walkable and safe communities to individual health[J]. Journal of the American Planning Association, 2006, 72(1): 19-31. DOI:10.1080/01944360608976721 |