2. 华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241;

3. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871

2. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

3. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China

社会经济转型给中国城市带来了巨大的转变,“城市社会”已经成为中国社会发展的重要标志,城市发展的核心目标越来越关注精细化社会管理与提升居民生活质量[1-3]。特别是随着以人为中心的城市化与城市发展理念越来越受到重视,深度城市化、人的城市化逐渐成为学术界关注的焦点,如何理解城市居民的日常生活并分析城市空间与居民生活方式之间的互动关系就显得尤为重要[4, 5]。

过去30年,经济的快速发展为中国城市带来了全新的面貌,社会结构与空间组织的变化对个体和家庭生活产生了深刻的影响,城市居民价值取向趋于多元化,从集体价值本位向个体价值本位转变,从禁欲主义向回归人本性的价值取向转变[4, 6];提高生活水平和生活质量成为城市居民共同的追求,城市转型带来了自主、开放、动态、丰富的现代生活方式,城市居民对“美好生活”的向往在不断增强[6, 7]。特别是随着城市空间的多样性发展与居民的个性化追求增加,这一转变在个体行为方面表现的尤为明显,例如:发展需求增幅明显,居民锻炼和教育的经费和时间增加[8];享受需求显现,城市居民家务劳动社会化程度提高、休闲的投入和时间增加[9, 10];私人领域需求增加,居民对于家和社区的定义越来越强调私密性[11, 12]。

同时,我们也应当注意到,城市快速发展与重构也带来了城市生活方式失衡的问题。一方面,中国城市生活方式受到制度与市场双重力量的交织作用而显示出复杂性,不同群体之间的差异日益扩大。制度性因素的影响依旧延续,单位制度、住房政策、户口制度等依旧不同程度影响单位居民、外来人口、低收入阶层等群体的日常生活[4, 13-16],同时技术门槛与经济差异带来的住房、教育、消费、出行等方面的差距也在不断扩大,社会群体之间的矛盾和冲突开始出现。另一方面,空间因素对生活方式的影响逐渐加强。中心城更新改造与郊区快速发展并行、土地利用方式剧烈变化,城市居民需要不断适应城市空间的新变化,而其社会生活又对城市空间提出了新的要求。宜居的城市空间格局能够积极促进生活方式的改善[17],而不合理的空间形态可能加剧居住隔离、社会排斥、亚健康、高碳出行等问题,不利于塑造新时代健康、低碳、友好、科学的生活方式。因此,理解快速城市化背景下中国城市生活方式的特征及其影响机制就成为城市研究面临的重要问题,需要对如何描述生活方式的独特性、怎样看待不同群体的生活方式差异、哪些因素影响了生活方式的形成等问题进行深入探讨。

纵观近年来国际学科发展趋势,城市研究进入了从动态与过程角度分析城市空间与社会发展的新纪元,行为过程被认为是理解城市系统的核心[18]。学者越来越关注城市生活方式在不同背景中的具体表现,西方发达国家的生活方式研究多立足于自由市场经济背景下城市居民的生活选择,以定量、微观的实证研究为主[19, 20]。特别是近年来,在新移动范式的推动下,时空行为指标越来越多的出现在生活方式度量指标框架中,学者提出共同生活方式的群体成员会有相似的活动安排和出行行为特征[21, 22]。基于时空行为的城市生活方式研究开始出现,其核心问题是:如何应用时空行为指标度量生活方式,城市空间要素在何种程度上对生活方式产生影响?在生活方式度量方面,学者探索使用不同类型的时空行为指标,一般包括休闲偏好、活动空间、时间利用、常用交通方式、出行次数等[16, 23-28];在生活方式影响因素评价方面,居住空间属性、收入和生命周期、家庭关系被认为是决定城市生活方式的主要因素[16, 28, 29]。已有研究表明,时空行为分析是探讨城市生活方式问题的重要切入点。但是目前大部分的研究关注于西方城市背景,对中国城市生活方式关注不足,并且对中国独特的社会经济背景分析不足,难以刻画中国城市生活方式的影响机制。

本文从时间地理学和活动分析法的理论基础出发,关注城市空间与居民生活的互动关系,构建基于时空行为的中国城市生活方式研究框架。首先立足于行为研究理论,介绍从行为角度进行生活方式研究的理论基础,理解生活方式与时空行为的关系,提出从时空行为进行生活方式研究的可行性;之后从时空行为角度提出生活方式的测量指标,利用时空行为变量度量中国城市生活方式;最后从社会制度、技术进步、地理背景和社会关系等多个角度分析生活方式的影响因素,对中国城市生活方式形成机制进行解读,为更好的理解城市社会空间与居民生活提供有效途径。

2 生活方式与时空行为的关系 2.1 生活方式概念生活方式的概念最早来源于社会学,是“对社会经济条件和个体或者社会的态度、角色或者价值观的周期性行为反馈”[21]。作为一种社会地位和心理认同的表达,生活方式逐渐成为学者们认识城市社会多样化与社会空间不平等的重要指标[22]。一般来说,生活方式主要包括两方面的意义,一是作为活动和时间利用模式的行为表征,二是作为产生特定行为模式的行为偏好[20]。城市中的生活方式与城市化、空间重构、郊区化这些城市过程密切相关,在空间与社会因素的共同作用下,表现为宏观因素制约与个体自由选择的结果[19],并且在家庭和工作的例行行为中逐渐形成一种长期稳定的行为表现[30],因而集中体现了城市空间对居民生活的影响。

2.2 时空行为研究理论基础时空行为研究理论以时间地理学和活动分析法为核心,对时空行为与生活方式的关系进行了理论探讨。时间地理学认为,将各种生命事件单独分析是存在缺陷的,需要将个人看作是一生中受到同步性或者序列性制约的整体[31],通过长期—短期行为互动关系用以分析社会变迁的微观影响。进而,Pred从生命路径—日路径辩证关系(the life path-daily path dialectic)的角度提出日常生活的细节是植根于过去的个人路径和企划中的,同时也是未来的这种长短期相互作用的潜在基础[32],在不同时间尺度上把社会经济制度与个人的日常生活结合起来分析。因此,日常行为作为人类社会实践的一个尺度,受到深刻的社会文化制约与城市空间演变的影响[33]。

活动分析法提出了日常行为与生活方式的关系的层次决策模型[23, 24, 34]。生活方式决定于个体对于其作为家庭成员、工作人口和休闲消费者等社会角色的态度和可能利用的资源限制,在不同时间尺度影响个体和家庭的日常行为决策,进而形成了相对稳定的日常行为模式[24]。同时,日常行为往往反映了居民社会生活的需求[28],并通过预期的效应来反馈作用于生活方式[25, 26]。因此,活动分析法希望借助生活方式的概念理解城市居民的多元化特征,发现不同生活方式下的行为差异,并将这一差异进行理解、解释和模拟[27, 28]。

2.3 生活方式与时空行为的关系分析根据上文的理论分析,本文将生活方式与时空行为的辩证关系分解为行为背景(外因)、行为决策机制(内因)和行为模式(表现)三个维度。

首先,行为背景作为外在客观要素影响和制约生活方式与时空行为的相互关系。长期行为背景主要是指城市社会经济制度条件和宏观空间格局,作为历史时空背景和制度性约束通过宏观结构影响了短期地理背景的形成[31];而短期地理背景主要指个体日常生活的社会与空间条件,比如邻里、就业地、通勤路径、惯常活动地点、社会网络分布等,形成了个体不同时期的时空间情景,从而构成了长期行为背景的片段。长期和短期行为背景分别在不同的时间层次上对生活方式和行为模式发生限制作用。

其次,行为决策维度反映了影响生活方式与时空行为的内生性要素[31]。在长期尺度,个体会根据其社会地位和心理认同作出相对稳定的行为决策选择,其中比较重要的包括住房、就业、婚姻等生命周期选择和以汽车所有权为代表的移动性决策,这些长期决策会影响个体的空间认知、社会角色和移动能力,进而影响个人的日常行为选择,导致个体在时间利用、活动地点和出行方式上的差异;而日常行为的决策反过来又通过预期的效应来反馈作用于长期行为决策。

最后,在行为模式维度上,时间地理学对生活方式和日常行为进行了模式化抽象,通过生命路径—日常路径的辩证关系来反映[32]。生命路径通过个体长期制度性角色和居住就业经历的变化和持续影响着居民每一天日常路径的走向;而日常路径通过日常活动的执行完成特定时期的生活需求,并表现出例行化的倾向[35],形成了生活方式在每一天日常生活中的行为表达。这一辩证关系提出,日常行为的研究能够为理解生活方式提供重要的视角。

因此,城市发展扩展了居民日常生活的领域,改变了居民的日常活动面临的决策背景与制约条件,重新塑造了居民的生活方式形态,并通过日常行为模式表现出来。个体生活方式面临的长期背景和行为决策过程具有模式维度多、空间变化多、时间周期长、影响因素复杂的特征,很难进行定量测量分析;而日常时空行为在原因机理和外在表现上与生活方式具有密切的关系,因此从时空行为角度对生活方式进行深入研究有利于理解城市生活方式的多元化特征。

3 基于时空行为测度生活方式例行化的时空行为作为生活方式的日常表现,反映了个体社会角色与生活经历,而如何度量生活方式是研究面临的核心问题。一般来说,测度生活方式的指标应能够反映“人们面对其他人时的社会性表现”[20, 22, 36]。早期生活方式的测量主要使用社会统计指标(如收入、家庭结构、性别等)[19, 23],将生活方式看作家庭的内在属性,但是由于没有将生活方式与生命周期进行区分,无法真实反映个体的生活选择;随着研究的深入,近期生活方式的测量方法更加强调使用日常行为指标,并通过行为的聚类分析得到生活方式类型,还有一些研究试图将行为指标与空间因素或社会统计指标结合,以反映日常行为的社会意义[20, 23, 27, 28, 36];当然,也有研究借鉴社会心理学方法,使用感知态度变量进行分析[16, 22],但是由于数据采集困难而应用较为有限。研究所选择的日常行为指标需要具有意图性和例行化的特点,并能够表现出“个体对家庭、工作、休闲和消费等的态度或导向”[20, 36]。

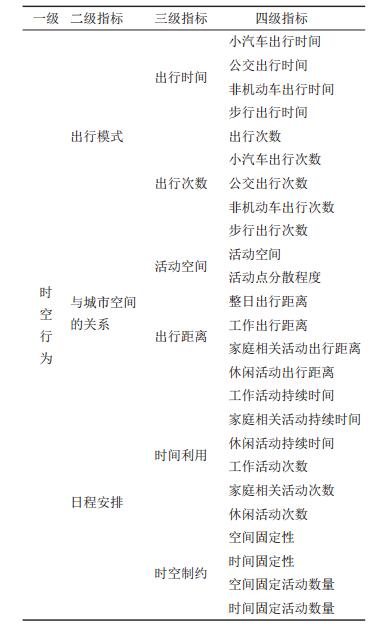

借鉴已有研究的经验,本文提出利用时空行为指标测度中国城市生活方式,构建四级生活方式测度指标体系(表 1)。时空行为指标旨在较全面综合的反映个体对出行的态度、与城市空间的关系、不同社会角色上的时间分配(如家庭、工作等)、对休闲和消费的态度等,包括了出行模式、与城市空间的关系和日程安排三个方面。出行模式用以衡量居民日常出行的特征,特别是反映居民对低碳出行和活跃出行的态度,包括不同交通方式的出行时间和出行次数两个维度[16, 28, 37],前者包括小汽车出行时间、公交出行时间、非机动车出行时间、步行出行时间,后者包括总出行次数、小汽车出行次数、公交出行次数、非机动车出行次数、步行出行次数。与城市空间的关系包括活动空间和出行距离两个维度[38];活动空间指标以居民对城市空间的利用程度度量为核心,评价实际活动空间面积、活动离散程度;出行距离用以描述日常活动的距离衰减因素,包括整日出行距离、工作出行距离、家庭相关活动出行距离和休闲活动出行距离。日程安排是指居民的整日活动特征,用以衡量居民日常生活需求和所受到的制约,包括时间利用和时空制约两个维度[26, 39];时间利用包括了活动持续时间和活动次数,主要考量工作活动、家庭相关活动和休闲活动,分别对应了生活方式内在属性中的工作导向、家庭导向和休闲导向;时空制约主要分析工作与家庭责任限制下居民的日常活动弹性程度,用时空间固定性水平和固定活动的数量进行描述。

| 表 1 生活方式的测量 Tab.1 Measurement of Urban Lifestyle |

构建生活方式的类型需要从测量变量到测量指标进行汇总分析,而能否获取上述指标的数据是生活方式测度的关键。行为研究一般通过活动日志调查或出行调查,按照城市内部空间结构特征选取适当的抽样调查原则,选择调查对象,采集居民活动日志以及惯常活动的信息,以获取交通方式、出行距离、出行次数、活动地点、活动时间、时空制约等信息。在获取数据的基础上,利用多维标度法、因子分析法等对众多测量变量进行降维,以得到每个个体的生活方式指标评价,之后采用聚类方法对生活方式类型进行划分[20, 39]。

值得注意的是,在不同的研究目的下,国外研究中也有将时空行为与社会统计指标、空间指标等进行结合,以更综合的展现生活方式。例如Krizek为探讨邻里可达性与居民出行之间的关系,在生活方式测度时,将时空行为指标与空间指标相结合[28];Lin等为了强调不同群体之间的生活方式差异,将社会统计指标与时空行为指标相结合[39]。本文在指标构建中仅使用了时空行为指标,其潜在假设在于,惯常化的时空行为是生活方式在日常生活中的具体表现,行为指标划分出来的生活方式类型能够展现一些社会人口统计指标无法呈现的差异[39]。

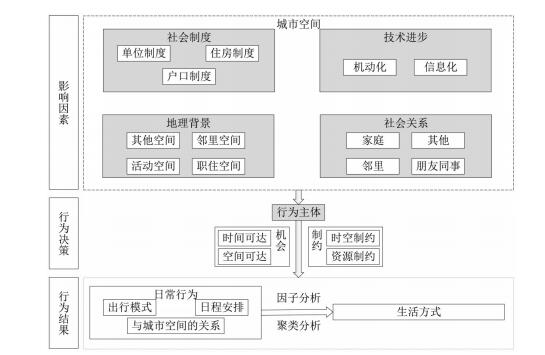

4 基于时空行为的生活方式影响机制本文进一步分析行为背景与决策过程的内涵,提出中国城市生活方式影响机制的分析框架(图 1)。居民生活方式受到宏观和微观不同层面因素的影响而形成了生活方式的社会群体分异,宏观层面包括制度背景和技术背景,微观层面主要是指个体的地理背景和社会关系。

|

图 1 基于时空行为的居民生活方式理论框架 Fig.1 Framework of Urban Lifestyle Based on Space-time Behavior |

制度因素作为结构性制约限制了居民生活方式的形成和在日常生活中的表现,单位制度、住房制度、户口制度等从根本上决定了生活方式的形成与变化[22]。从建国初到1990年代,单位不仅为居民提供了就业岗位,还提供了包括住房、教育、社会保障、家庭照料在内的一系列社会福利与公共服务功能;在空间组织上,单位通过建设职住接近与功能混合的单位大院塑造了完整的生活空间,形成了单位生活方式[13, 40, 41];而且由于单位制度的遗存影响和空间的历史继承性,很多单位居民依旧保留着相对较短的通勤距离、紧密的活动空间等特征[40, 41]。改革开放后,住房制度的一系列变化也影响着城市居民的日常生活。住房的可支付性、保障性住房的可获得性深刻影响着居民的居住选择[40, 42],而住房的空间分布导致的职住空间差异、公共设施可达性等又进一步造就了居民日常生活方式的分化。而户口制度则影响着本地居民和外来人口的生活方式选择,外来人口由于在就业、住房和子女入学等方面都存在劣势,其日常行为也表现出与本地人不同的特征。因此,单位、住房保障、户口这些制度要素都对居民生活方式具有结构性的影响,已经成为中国城市行为研究的重要变量。

技术背景展现了转型期城市社会经济发展对不同群体的影响。技术进步体现了整个社会对于某项技术的认可和推广程度,每一项革新性技术的产生和发展都会带来社会生活方式的巨大改变;而技术使用又具有门槛性,是否有支付能力、学习能力和使用能力等都会带来不同群体对于技术利用程度的差异,从而导致了生活方式的差异。从时空行为的角度,对生活方式产生较大影响的技术包括机动化和信息化两个组成部分。机动化指个体对于汽车的所有权与使用权,影响个体的移动性和个体与其地理背景的互动关系[43];信息化指个体对于信息技术(如电脑、手机)的利用程度,影响个体的活动模式以及个体与其社会环境的交互[44]。

地理背景体现了中国城市空间重构对于个体生活方式的作用。个体在城市空间中进行活动,必然受到这些直接接触的日常地理背景的影响[18],而且地理背景对个体行为的影响具有空间等级性。旧城居住区、单位居住区、商品房、城中村等邻里空间是居民进行日常行为决策的最基础的空间单元,形成生活方式选择的基础。职住空间受到居住与就业选择的双重影响下形成,是居民的通勤廊道和日常生活主轴,形成较稳定的惯常行为空间。活动空间是居民整日活动形成的空间范围,表达了居民个体在短期(一日或一周)尺度上与城市空间互动的空间范围,也对居民日常行为具有影响。而其他城市空间居民到访频率较低,在特定行为或较低频时间尺度上影响行为的发生。

社会关系表现了生命周期、家庭结构对个体行为的双重影响。个体不是独立于社会存在的,而是作为家庭、朋友圈、同事伙伴等社会网络的一员。其日常行为的选择和长期生活方式的产生受到社会关系中不同群体的影响[12]。家庭作为个体最重要的首属社会关系,通过家庭资源分配与分工、家庭成员相互作用、家庭联合行为等对个体行为提出需求和限制,影响居民个体的行为模式[9, 45]。邻居与个体具有空间邻近性,在日常行为上具有相似性,邻居有可能对个体行为提供帮助,也可能由于拥挤效应等限制个体行为。朋友同事作为个体日常联系频率较高的社会关系,通过共同活动、相互帮扶等方式影响个体活动时间和活动地点的选择,特别是在信息与通讯技术发展背景下社会网络的影响在不断加深[46]。其他人和个体之间也存在空间和时间上的交互,影响其在城市中的行为结果。

因此,个体需要同时考虑以上因素的基础上进行行为决策。一方面,这些因素为个体行为提供了机会与选择集,另一方面,这些因素对个体日常行为造成了时空制约与资源制约[18]。时空制约主要指居民日常行为受到的时间和空间的制约因素,既包括其客观的时间预算和空间移动能力,也包括主观感受的时间和空间固定性。资源制约主要指居民长期稳定的资源可获得性。

行为主体在机会与制约的权衡下进行日常行为的决策,并在城市空间中表现为行为结果。居民的行为结果在个体层面表现为日程安排、出行模式和对城市空间的利用形态。将行为结果进行因子分析与聚类分析构建生活方式类型特征,分析内在的生活方式导向[20]。

5 结论与讨论本文立足于中国城市转型及其社会问题,提出未来中国城市社会空间研究需从时空行为角度上进行城市居民生活方式的研究。基于国内外时空行为和生活方式研究的理论基础,本研究初步建立了基于时空行为的城市居民生活方式研究体系。从理论基础上,城市生活方式的研究以生活方式概念、时间地理学、活动分析法为基础,强调时空行为的正面研究和制约的视角,理解生活方式与时空行为的关系;在测量指标与方法上,提出利用时空行为指标测度生活方式,包括出行模式、与城市空间的关系和日程安排三个方面;在影响机制上,提出社会制度、技术进步、地理背景和社会关系分别从宏观和微观层面对生活方式产生影响,并从时空制约与资源制约的视角提出个体生活方式决策受到主客观时空固定性和资源可获得性的影响,构建了中国城市生活方式的解释框架。

综合考虑以上的框架,基于时空行为的中国城市生活方式研究有四个主要的特征。一是关注中国社会的独特性。中国城市生活方式的产生和演化不仅与全球化技术浪潮、高密度城市环境和亲密社会关系有关,更受到住房、单位、户口等社会制度因素的深刻影响,在研究中需要关注这些中国特色的制度要素的影响。二是强调时空行为的分析,将生活方式看作是稳定的行为模式表现。生活方式的内在导向受到复杂的意识、习惯、偏好等因素的影响很难测量,而时空行为作为生活方式的外在表现为研究生活方式提供了便利条件。三是强调制约的视角。个体的日常生活方式选择不可能完全自由,必然受到各种外界和自身因素的限制。宏观的政策制度演变、城市空间重构、机动化发展与公交配置不足、交通系统及其拥堵等都必然形成生活方式的长期与短期制约。四是强调行为维度的整合。不同类型行为的分析和时间利用、空间分布、交通方式等不同行为指标的分析已经在不同的城市有所展开,并贡献于对于中国城市居民生活方式的理解[47, 48]。但是国内外的已有研究表明这些单一指标的刻画方式能够从不同维度分析城市空间对居民时空行为的影响,刻画居民就业空间、购物空间等特征,但是很难利用单一维度分析形成城市生活总体特征的认识,也难以分析行为对于城市空间的反馈机制和需求变化[36, 48]。

本文建议未来需要更多地从行为角度对中国城市居民生活方式进行探讨,以理解城市转型对居民日常生活的影响机制。首先,本文构建的生活方式测度需要更多的实证研究加以验证,并比较单独使用时空行为指标和将行为指标与社会、空间指标相结合对生活方式测度的异同。其次,深化制度对生活方式影响的分析。中国城市发展面临着与西方城市发展不同的社会经济背景,其中制度因素是不可忽视的环节,对制度影响机制的探索有利于建立本土化的城市研究路径。最后,开展中国城市与西方城市生活方式的横向比较。

| [1] |

柴彦威, 塔娜. 中国时空间行为研究进展[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1362-1373. [Chai Yanwei, Ta Na. Progress in space-time behavior research in China[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 136-1373.] |

| [2] |

杨保军, 陈鹏. 中国的城市化之路怎么走[J]. 城市规划学刊, 2011(1): 1-7. [Yang Baojun, Chen Peng. The path of China's urbanization[J]. Urban Planning Forum, 2011(1): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2011.01.001] |

| [3] |

宁越敏. 中国推进新型城镇化战略的思考[J]. 上海城市规划, 2014(1): 43-46. [Ning Yuemin. Re-thinking the development strategy of new-type urbanization in China[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014(1): 43-46. DOI:10.3969/j.issn.1673-8985.2014.01.007] |

| [4] |

肖小霞, 德频. 冲突与融合:城市生活方式的变迁[J]. 学术论坛, 2003(3): 123-126. [Xiao Xiaoxia, De Pin. Conflict and integration:Transition of urban lifestyle[J]. Academic Forum, 2003(3): 123-126. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2003.03.031] |

| [5] |

Chai Yanwei, Ta Na, Ma Jing. The socio-spatial dimension of behavior analysis:Frontiers and progress in Chinese behavioral geography[J]. Journal of Geographical Sciences, 2016, 26(8): 1243-1260. DOI:10.1007/s11442-016-1324-x |

| [6] |

王雅林. 生活方式研究的社会理论基础——对马克思历史唯物主义社会理论体系的再诠释[J]. 南京社会科学, 2006(9): 8-14. [Wang Yalin. The social theory basis of lifestyle research:Reinterpretation of Marx's historical materialism social theory system[J]. Social Sciences in Nanjing, 2006(9): 8-14. DOI:10.3969/j.issn.1001-8263.2006.09.002] |

| [7] |

黄怡. 中国城市社会学研究的若干问题[J]. 城市规划学刊, 2016(2): 45-49. [Huang Yi. Several issues concerning the study of Chinese urban sociology[J]. Urban Planning Form, 2016(2): 45-49.] |

| [8] |

李骁天, 邢晓燕. 社会分层视角下中国城市社区居民体育锻炼行为分析——基于CGSS数据的实证研究[J]. 北京体育大学学报, 2014, 37(9): 17-25. [Li Xiaotian, Xing Xiaoyan. Analysis on China urban community resident exercise behavior in the perspective of social stratification:Based on CGSS data[J]. Journal of Beijing Sport University, 2014, 37(9): 17-25.] |

| [9] |

Ta Na, Kwan M-P, Chai Yanwei, et al. Gendered space-time constraints, activity participation and household structure:A case study using a GPS-based activity survey in suburban Beijing, China[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2016, 107(5): 505-521. DOI:10.1111/tesg.2016.107.issue-5 |

| [10] |

宋子千, 蒋艳. 城市居民休闲生活满意度及其影响机制:以杭州为例[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 53-60. [Song Ziqian, Jiang yan. Leisure life satisfaction of urban residents and its influential mechanism:A case study of Hangzhou[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 53-60. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2014.02.030] |

| [11] |

封丹, Werner B, 朱竑. 住宅郊区化背景下门禁社区与周边邻里关系——以广州丽江花园为例[J]. 地理研究, 2011, 30(1): 61-70. [Feng Dan, Werner B, Zhu Hong. Space of fragmentation:A study of the linkages between gated communities and their neighborhoods in Guangzhou, China[J]. Geographical Research, 2011, 30(1): 61-70.] |

| [12] |

Zhao Ying, Dijst M, Chai Yanwei. Between haven and heaven in cities:A comparison between Beijing (China) and Utrecht (the Netherlands)[J]. Urban Studies, 2016, 53(12): 2469-2487. DOI:10.1177/0042098015596106 |

| [13] |

塔娜, 柴彦威, 刘志林. 单位社区杂化过程与城市性的构建[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 39-43. [Ta Na, Chai Yanwei, Liu Zhilin. Hybridization of danwei neighborhood and the emergence of urbanism[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 39-43. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.008] |

| [14] |

干迪, 王德, 朱玮. 上海市近郊大型社区居民的通勤特征——以宝山区顾村为例[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1481-1491. [Gan Di, Wang De, Zhu Wei. Research on the residents' commuting feature of large-scale residential district in suburban Shanghai:A case study of Gucun, Baoshan district[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1481-1491.] |

| [15] |

李志刚, 吴缚龙, 肖扬. 基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究[J]. 地理研究, 2015, 33(11): 2056-2068. [Li Zhigang, Wu Fulong, Xiao Yang. Residential segregation of new migrants in Guangzhou, China:A study of the 6th census[J]. Geographical Research, 2015, 33(11): 2056-2068.] |

| [16] |

Etminani-Ghasrodashti R, Ardeshiri M. Modeling travel behavior by the structural relationships between lifestyle, built environment and non-working trips[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2015, 78: 506-518. DOI:10.1016/j.tra.2015.06.016 |

| [17] |

罗罡辉, 李贵才. 城市生活方式变化与土地利用[J]. 城市发展研究, 2012, 19(1): 99-103. [Luo Ganghui, Li Guicai. Change of urban lifestyle and land use[J]. Urban Studies, 2012, 19(1): 99-103. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2012.01.016] |

| [18] |

Kwan M-P. The uncertain geographic context problem[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 958-968. DOI:10.1080/00045608.2012.687349 |

| [19] |

van Diepen A M L, Musterd S. Lifestyles and the city:Connecting daily life to urbanity[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2009, 24(3): 331-345. DOI:10.1007/s10901-009-9150-4 |

| [20] |

van Acker V, Goodwin P, Witlox F. Key research themes on travel behavior, lifestyle, and sustainable urban mobility[J]. International Journal of Sustainable Transportation, 2016, 10(1): 25-32. DOI:10.1080/15568318.2013.821003 |

| [21] |

Reichman S. Instrumental and life-style aspects of urban travel behavior[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 1977, 649: 38-42. |

| [22] |

Scheiner J. Social inequalities in travel behaviour:Trip distances in the context of residential self-selection and lifestyles[J]. Journal of Transport Geography, 2010, 18(6): 679-690. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.09.002 |

| [23] |

Salomon I, Ben-Akiva M. The use of the life-style concept in travel demand models[J]. Environment and Planning A, 1983, 15(5): 623-638. DOI:10.1068/a150623 |

| [24] |

Ben-Akiva M, Bowman J L. Integration of an activity-based model system and a residential location model[J]. Urban Studies, 1998, 35(7): 1131-1153. DOI:10.1080/0042098984529 |

| [25] |

Ruiter E, Ben-Akiva M. Disaggregate travel demand models for the San Francisco Bay area[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 1978, 673: 121-128. |

| [26] |

Scheiner J, Kasper B. Lifestyles, choice of housing location and daily mobility:The lifestyle approach in the context of spatial mobility and planning[J]. International Social Science Journal, 2003, 55(176): 319-332. DOI:10.1111/issj.2003.55.issue-176 |

| [27] |

Krizek K, Waddell P. Analysis of lifestyle choices:Neighborhood type, travel patterns, and activity participation[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 2002, 1807: 119-128. DOI:10.3141/1807-15 |

| [28] |

Krizek K. Lifestyles, residential location decisions, and pedestrian and transit activity[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 2006, 1981: 171-178. DOI:10.1177/0361198106198100124 |

| [29] |

Van Acker V, Mokhtarian P L, Witlox F. Car availability explained by the structural relationships between lifestyles, residential location, and underlying residential and travel attitudes[J]. Transport Policy, 2014, 35: 88-99. DOI:10.1016/j.tranpol.2014.05.006 |

| [30] |

Hägerstrand T. Diorama, path and project[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 1982, 73(6): 323-329. DOI:10.1111/j.1467-9663.1982.tb01647.x |

| [31] |

Hägerstrand T. What about people in regional science[J]. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 1970, 24(1): 7-21. |

| [32] |

Pred A. Social reproduction and the time-geography of everyday life[J]. Geografiska Annaler B:Human Geography, 1981, 63(1): 5-22. DOI:10.2307/490994 |

| [33] |

Thrift N, Pred A. Time-geography:A new beginning[J]. Progress in Human Geography, 1981, 5(2): 277-286. DOI:10.1177/030913258100500209 |

| [34] |

Chapin F S J. Human Activity Patterns in the City:Things People Do in Time and in Space[M]. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons, 1974.

|

| [35] |

Giddens A. The Constitution of Society[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1984: 110-139.

|

| [36] |

塔娜, 申悦, 柴彦威. 生活方式视角下的时空行为研究进展[J]. 地理科学进展, 2016, 35(10): 1279-1287. [Ta Na, Shen Yue, Chai Yanwei. Progress in research from a lifestyle perspective of space-time behavior[J]. Progress in Geography, 2016, 35(10): 1279-1287.] |

| [37] |

Lanzendorf M. Mobility styles and travel behavior:Application of a lifestyle approach to leisure travel[J]. Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board, 2002, 1807: 163-173. DOI:10.3141/1807-20 |

| [38] |

Patterson Z, Farber S. Potential path areas and activity spaces in application:A review[J]. Transport Reviews, 2015, 35(6): 679-700. DOI:10.1080/01441647.2015.1042944 |

| [39] |

Lin H, Lo H, Chen X. Lifestyle classifications with and without activity-travel patterns[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2009, 43(6): 626-638. DOI:10.1016/j.tra.2009.04.002 |

| [40] |

张艳, 柴彦威. 基于居住区比较的北京城市通勤研究[J]. 地理研究, 2009, 28(5): 1327-1340. [Zhang Yan, Chai Yanwei. Characteristics of commuting pattern in Beijing:Based on the comparison of different urban residential areas[J]. Geographical Research, 2009, 28(5): 1327-1340. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.05.019] |

| [41] |

柴彦威. 以单位为基础的中国城市内部生活空间结构[J]. 地理研究, 1996, 15(1): 30-38. [Chai Yanwei. Danwei-based Chinese cities' internal life-space structure:A case study of Lanzhou city[J]. Geographical Research, 1996, 15(1): 30-38.] |

| [42] |

周素红, 刘玉兰. 转型期广州城市居民居住与就业地区位选择的空间关系及其变迁[J]. 地理学报, 2010, 65(2): 191-201. [Zhou Suhong, Liu Yulan. The situation and transition of jobs-housing relocation in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(2): 191-201.] |

| [43] |

Zhao P J. Private motorised urban mobility in China's large cities:The social causes of change and an agenda for future research[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 40: 53-63. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.07.011 |

| [44] |

Ben-Elia E, Alexander B, Hubers C, et al. Activity fragmentation, ICT and travel:An exploratory path analysis of spatiotemporal interrelationships[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2014, 68: 56-74. DOI:10.1016/j.tra.2014.03.016 |

| [45] |

Feng Jianxi, Dijst M, Wissink B, et al. Elderly co-residence and the household responsibilities hypothesis:Evidence from Nanjing, China[J]. Urban Geography, 2015, 36(5): 757-776. DOI:10.1080/02723638.2015.1039407 |

| [46] |

甄峰, 翟青, 陈刚, 等. 信息时代移动社会理论构建与城市地理研究[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 197-206. [Zhen Feng, Zhai Qing, Chen Gang, et al. Mobile social theory construction and urban geographic research in the information era[J]. Geographical Research, 2012, 31(2): 197-206.] |

| [47] |

孙斌栋, 但波. 上海城市建成环境对居民通勤方式选择的影响[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1664-1674. [Sun Bindong, Dan Bo. Impact of urban built environment on residential choice of commuting mode in Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1664-1674.] |

| [48] |

塔娜, 柴彦威, 关美宝. 北京郊区居民日常生活方式的行为测度与空间-行为互动[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1271-1280. [Ta Na, Chai Yanwei, Kwan M-P. Suburbanization, daily lifestyle and space-behavior interaction in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1271-1280.] |