2. 中国科学院大学 资源与环境学院, 北京 100049;

3. 江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院, 徐州 221116;

4. 东北师范大学 地理科学学院, 长春 130024

2. College of Reources and Enviroment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. School of Geography, Geomatics and Planning, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116, China;

4. School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, Changchun 130024, China

韧性(resilience)一词起源于拉丁文resilire,表示系统或个体经历冲击或扰动后能够恢复回弹的能力[1-3]。韧性最早应用于物理学科,20世纪70年代由Holling引入到生态学中[4],近年来这一概念被引入到区域经济研究领域[2, 5-7]。resilience一词被译为中文,多被译作“弹性”,与“韧性”表达的含义基本一致,但这两个概念内涵还有待做精细区分,为与经济学中的“弹性”区分,论文将其译为“韧性”。20世纪80年代以来频繁发生的经济衰退对区域经济发展产生了深刻影响[2, 5, 8-12],特别是2008年国际金融危机发生后,不同区域在应对衰退冲击中的差异表现引起众多学者关注,部分区域受到冲击扰动后能够迅速恢复实现经济发展,而有的区域则进入长期衰退轨迹[13],Reggiani等认为韧性可能是解释不同区域在冲击扰动影响下表现不同的一个关键要素[8],区域经济韧性(regional economic resilience)受到广泛关注成为研究热点[1, 2, 14-17]。

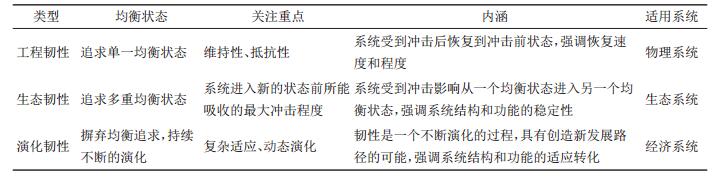

基于Web of Science的核心合集数据库对区域经济韧性研究进行简单的文献统计分析,分别以regional resilience和economic resilience为主题对1995—2017年以来的论文、会议论文和综述文献进行检索,各年份的文献数量如图 1所示,结果显示关于区域韧性和经济韧性的文献数量呈快速上升态势,特别是自2008年国际金融危机爆发后,有关区域经济韧性的文献快速提升,关于区域韧性和经济韧性的文献年均增长率分别为24%、21%,由此可以发现区域韧性和经济韧性研究已经成为国际上的热点。

|

图 1 1995—2017年区域韧性和经济韧性文献统计分析 Fig.1 The Literature Statistical Analysis of Regional Resilience and Economic Resilience (1995—2017) |

当前我国正处于经济转型阶段,区域经济发展问题层出不穷,尤其是老工业基地、资源枯竭型城市等区域,其产业结构、经济体制、环境问题等较为突出,导致这些地区面对外部冲击(金融危机、市场变化、政策变化、自然灾害等)时受冲击影响较为严重,经济恢复与重振需要新的理论指导,而区域经济韧性为解决这些问题提供了新的理论视角[18],具有明显的理论和学术价值。然而,区域经济韧性研究在国际上尚仍处于初步阶段,国内相关理论和实证研究还较少,针对这一问题,本文旨在系统梳理总结韧性概念演变过程,定义区域经济韧性概念内涵,提出区域经济韧性理论分析方法,总结区域经济韧性实证研究进展,以期为国内区域经济韧性研究提供借鉴和展望。

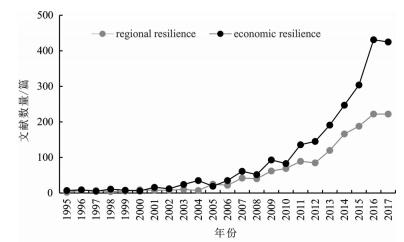

2 韧性概念演变 2.1 工程韧性韧性最早应用于物理学科,是指系统受压后恢复原状态的能力,Holling将其引入到生态学科并定义为工程韧性(engineering resilience)[4],用来描述系统从冲击扰动影响中恢复到冲击前均衡状态的能力[6, 16, 19, 20]。工程韧性假定系统具有单一的均衡稳态,当系统受冲击影响脱离其均衡状态后,工程韧性使得系统恢复到冲击前状态(图 2a、表 1),系统的结构和功能没有发生变化。工程韧性注重系统对冲击的抵抗性和恢复到均衡状态的速度[5, 6, 11, 21],受冲击影响越小、抵抗性越高、恢复时间越短的系统,其韧性越高。工程韧性思想更加注重系统后向恢复(recovery back)。

|

图 2 区域系统面对冲击的响应形式 Fig.2 Stylised Responses of a Regional System to Shock |

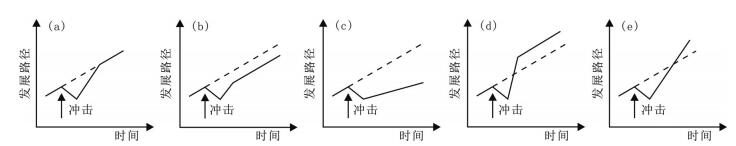

| 表 1 三种韧性概念比较 Tab.1 The Comparison of Three Kinds of Resilience Concepts |

工程韧性假定系统存在单一均衡状态,但是对于区域经济等系统而言,它不可能处于均衡状态[2],区域经济系统的结构和功能随时间不断改变,因此区域经济系统不可能完全恢复到冲击前的状态,工程韧性的定义存在局限性。

2.2 生态韧性生态韧性(ecological resilience)概念主要应用于生态学科,强调系统具有多重均衡状态,冲击扰动能够超越系统的“回弹门槛”(elasticity threshold)引起系统从一个均衡状态进入另一个均衡状态,韧性被用来反映系统在改变其结构和功能进入另一个均衡状态前所能够吸收最大冲击的能力[3, 11, 19, 20, 22]。当系统遭受的冲击超过其最大承受阈值时,系统将进入另一个均衡稳定状态,这个新的均衡稳定状态可能低于原先的状态(图 2b、c),当系统韧性很低时,区域无法适应冲击带来的变化,受冲击影响严重,步入衰退轨迹(图 2c);也可能优于其原先状态(图 2d、e),当区域系统能够长期吸引其他地区的劳动力和资本流入,涌现新的生产活动,促进创新活动的不断进行时,区域经济系统将维持持续增长状态(图 2e)。

生态韧性的定义比工程韧性要全面,但是仍然没有摆脱均衡论观点,认为系统的发展是从一个均衡状态进入另一个均衡状态,这对生态系统可能是适合的,但对社会—经济系统不适合,因为社会经济系统是不断演化发展的,而且系统演化依赖于各经济主体的学习、创新和调整行为,这些行为是持续发展进行的,经济发展不可能处于均衡状态,因此生态韧性的概念仍然不能适用于经济系统,考虑到系统的非均衡持续变化特征,越来越多的学者选择从动态演化的视角去看待区域韧性[16, 23-26]。

2.3 演化韧性演化韧性(evolutionary resilience)也被称为适应韧性(adaptive resilience),其最先应用于行为心理学,用来描述个人受到压力、创伤等扰动影响后个体保持或快速恢复其心理健康的适应能力,后被引入到区域经济学领域。从演化视角出发,韧性被认为是一个不断进行的过程而不是恢复到稳定均衡状态[16],认识到系统的非均衡演化特征[21],摒弃了对系统均衡状态的追求,演化韧性强调系统通过不断调整自身经济、社会和政治结构以适应频繁发生的冲击扰动,最终实现系统长期发展的能力。演化韧性思想更加注重系统的前向演变和恢复(recovery forward)。

演化韧性作为一个长期动态过程[27],与熊彼特的“创造性破坏”(creative destruction)有相似之处,强调冲击破坏现有发展路径创造新发展路径的可能,因为衰退冲击可能会淘汰过时的效率低下的活动,这为新部门的产生和步入新增长阶段提供了机会。同时区域系统的适应能力受其之前发展路径影响,演化韧性是一个路径依赖过程[28],受区域历史形成的产业结构、资源禀赋和技术等影响。演化韧性因摒弃均衡论思想,强调系统的动态非均衡演化特征,注重系统的适应学习能力而得到普遍认可。

为了清晰的表明三种韧性概念内涵的特性差异,依据相关文献梳理[2, 6, 7, 13, 16, 25, 29],总结出了三种不同韧性概念间的特征差异,如表 1所示。

3 区域经济韧性概念内涵依据对韧性认识的不断深入,区域经济韧性的内涵也在不断发生变化,当前主流是借助演化韧性思想,从动态演化的视角定义区域经济系统面对冲击扰动的韧性能力。Simmie等从演化视角出发[16],认为区域经济韧性的关键特征是区域经济的适应能力。Martin从复杂适应系统理论出发提出了适应韧性[2],在此框架下将区域经济韧性定义为区域经济系统通过对其产业、技术和制度等结构进行适应重组,减轻冲击造成的影响,维持系统继续发展或利用冲击实现系统更新的能力,区域的经济结构、竞争力和创新能力、劳动力水平等均会影响区域经济应对冲击扰动的表现。Martin等将区域经济韧性定义为区域经济面对市场、竞争和环境等冲击时的抵抗能力或恢复其增长路径的能力[6, 7],通过必要的经济结构和社会制度的适应改变以维持或恢复其原有增长路径或者转变到一个新的发展路径。强调区域经济韧性是一个连续的过程,主要包含四个部分,分别是:脆弱性(vulnerability)、抵抗性(resistance)、适应性(adaptive)、恢复性(recoverability)。

综合以上区域经济韧性概念,借助演化韧性思想,本文认为区域经济韧性是区域经济系统面对市场、环境等冲击扰动时的抵抗能力或通过调整适应转型来迅速恢复系统受冲击前发展路径甚至转向到一个更优发展路径的恢复能力。抵抗能力主要指规避区域经济系统脱离当前发展轨迹引起经济衰退的能力,抵抗力的大小与系统长期以来的历史发展路径密切相关,恢复能力主要指区域经济系统通过产业组织结构、技术创新水平及政策制度等适应转变使得系统能够迅速恢复原有路径或借此冲击打破原有路径实现“路径突破”。区域经济韧性注重区域对冲击扰动的积极应对,减轻扰动带来的影响并快速恢复其经济发展。

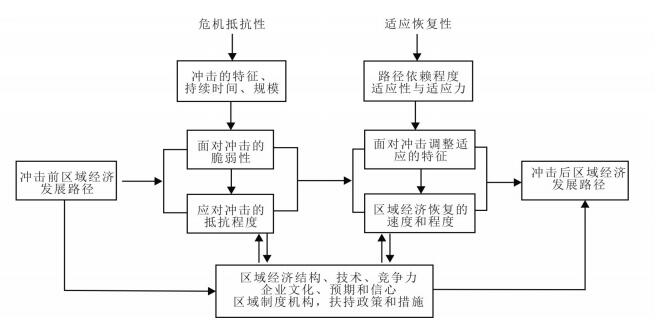

区域经济韧性更多的是反映区域经济系统的一个动态演化发展过程,用来表示区域经济系统随着时间演化的长期调整适应发展过程。依据其定义,区域经济韧性的演化过程包括危机抵抗性和适应恢复性两类关键过程,如图 3所示,危机抵抗性主要指经济系统面对冲击扰动影响的抵抗程度,即区域经济受冲击影响的程度,抵抗性高的区域其经济受冲击影响较小,危机抵抗性主要受区域冲击前发展路径的影响,受其结构特征、竞争力、体制机制等因素影响。适应恢复性主要表征区域系统通过对产业结构、劳动力、技术水平、政策组织等调整以适应冲击引起的环境变化,以迅速恢复系统功能,维持区域持续发展的能力,主要包括区域经济系统内部调整适应的程度、系统恢复速度以及恢复程度与特征。上述两个过程同时存在并相互影响。

|

图 3 区域经济面对冲击的韧性过程 Fig.3 The Resilience Process of Regional Economy in the Face of Shock |

区域经济韧性是一个循环的过程,区域经济面对冲击扰动以及其恢复过程可能会引起区域经济结构和功能的演变,这些变化反过来会影响区域经济系统面对下一次冲击扰动时的抵抗性和恢复性,也就是说区域经济韧性是动态演化的,其既会影响区域经济对冲击扰动的应对能力,也会因系统的改变而发生演化[6, 11, 16]。

4 演化视角的区域经济韧性理论分析方法 4.1 多样性经济结构多样性被认为是区域经济系统应对冲击扰动表现差异的一个重要因素,影响区域经济韧性能力。部分学者认为多样化的经济结构能够分散冲击带来的影响,当冲击扰动发生时,充当了“冲击吸收器”(shock absorber)的角色[2, 25],能够将冲击分散到不同产业中,受冲击影响小的产业活动继续发展,弥补了冲击对特定产业造成的影响,认为区域经济结构多样性高的区域遭受冲击影响较小或从冲击影响下恢复的可能性越高。但同时Martin认为,即使在多样化的经济结构中,区域经济系统应对冲击的表现也依赖于产业部门间的联系程度,当产业部门间相关性高时,针对一个或几个行业部门的衰退冲击可能会因此波及到整个区域的大部分经济部门,对区域经济发展产生负面影响[6]。过度多样化可能会导致区域经济结构内部因缺乏联系不能形成集群,集聚的外部性不明显,同时组件间联系弱缺乏交流不利于创新的产生和溢出,导致企业在区域经济系统中难以生存[30-32]。经济专业化高的区域经济系统相比较而言更易受冲击影响,高专业化区域其经济关联度高容易进入锁定状态,缺乏创新能力,演化到新路径的能力较弱,当专业产业受到冲击影响时,经济结构不能有效的分散冲击,产业受到严重影响,限制了区域对冲击的抵抗性与恢复性,不能有效弥补冲击带来的影响,容易步入长期衰退轨迹[25]。传统的多样性思想更多的被认为是区域经济面对冲击扰动时的一种抵抗或维持能力,忽视了区域经济系统的适应演化过程[25, 33]。

关于专业化和多样性的讨论涉及到对适应性(adaptation)和适应力(adaptability)的辨别[23, 26],适应性被认为是系统的一个长期历史发展过程,通过适度的改变来维持现有发展路径和主要功能,而适应力经常被用来表现系统的适应调整能力,注重系统新路径的创造和结构的变化,包含了创新过程[25, 34]。Grabher指出适应性会增加专业化程度[35],增强区域内部联系,在现有结构基础上进行更新,但是会丢失其适应能力,适应力主要依赖不受系统约束的能力,区域内部联系较弱,可以产生多样化的不可预知的发展轨迹。适应性能够促进系统的专业化,经济效率高,而适应力能够促进系统的创造路径能力,增强结构多样化,具有改变结构创造路径的潜能。在区域经济系统中适应性和适应力不能完全隔离开,既要考虑适应性的专业化提高经济效率又要考虑适应力的多样性提升系统创造新的发展路径的创新能力,对此,提出了相关多样性(related variety)理论,能够解释区域经济系统组件间的联系[25]。相关多样性强调技术相关的不同产业的空间集聚[33],认为相关多样性既能够保证区域经济系统各产业在相关知识领域里高度相关使得产业间能够进行充分的技术联系,同时多样性又可以保证来自不同知识领域的技术能够相互组合,有利于知识的产生与溢出,能够形成新的发展路径[36, 37]。相关多样性兼顾适应性和适应力、专业化和多样性,保证区域经济系统积聚发展的同时,保持自身的适应能力,在冲击发生时通过积极的适应调整,寻求路径突破发展,因此相关多样性高的区域拥有较高的经济韧性能力。

4.2 路径依赖路径依赖(path dependence)强调历史对经济社会系统演化的影响和塑造作用,区域经济韧性也注重系统的演化,因此路径依赖与区域经济韧性密切相关。传统路径依赖理论的一个关键特征是“锁定(lock-in)”,指区域经济发展过程中随着报酬递增而通过“自我强化”效应锁定在特定发展轨迹的现象,部分学者将路径依赖下的锁定看作区域经济的一个积极特征,当冲击发生时区域经济能够继续保持锁定的路径维持区域经济发展被认为是具有韧性的,这与前文中的工程韧性概念类似。但是更多的学者将路径锁定视为一个消极属性,认为路径依赖下的锁定会导致区域经济结构僵化不易改变,限制新技术和新产业的出现,拒绝新路径的出现,限制区域经济的适应能力[10, 16, 33, 38],如资源型城市过度依赖资源,导致产业、制度结构不断僵化,当外部环境发生变化时难以适应,容易步入衰退轨迹。

区域经济韧性能力依托于经济系统的路径依赖阶段,当系统处于路径依赖的正向锁定阶段时,区域经济具有正外部性特征,依托于现有产业结构组织,产业部门间的联系逐渐加强,经济部门不断发展,技术创新不断涌现,经济快速发展,区域经济锁定在正向路径,在此阶段,由于产业间联系的加强,创新溢出的加快,区域经济系统的适应能力逐渐提升,有助于区域经济韧性能力提升;当系统处于路径依赖的负向锁定阶段时,产业间联系过度紧密,经济结构僵化,经济效率低下,区域经济发展迟缓,系统锁定在负向发展路径,引起区域的适应力、竞争力和创新力降低,限制了区域经济的适应能力,区域经济系统容易受到冲击扰动的影响,阻碍了区域经济韧性能力[39]。

区域经济韧性强调的路径突破的一个重要方面是路径依赖,因为区域新发展路径的出现受到之前发展路径的影响[28],区域新产业、技术或路径是在原发展路径所形成的既有产业、技术等基础上演化而来[26, 38]。当外部环境变化时,区域经济系统内部各产业可能通过路径依赖相互联系,促进产业间学习和知识溢出,实现路径突破,但消极的路径依赖会拒绝改变,限制新路径的出现,影响区域经济韧性能力。因此,当区域经济系统遭受冲击扰动影响后,路径依赖既可能通过内部交流合作规避冲击并促进区域经济结构的适应改变,有助于区域经济韧性,又可能导致区域经济结构僵化,不能及时适应环境变化陷入长期衰退,成为区域经济韧性的“绊脚石”,阻碍区域经济发展[16]。

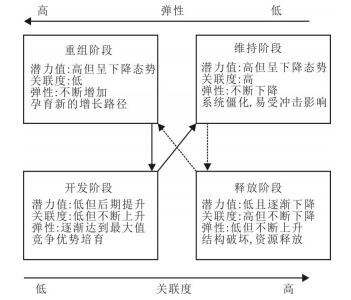

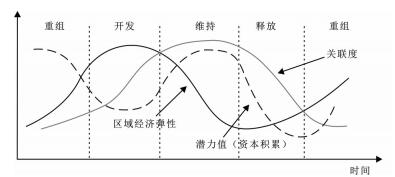

4.3 复杂适应系统区域经济韧性是一个动态演化过程,因此其具有复杂适应系统的非线性动态特征,系统组件间具有复杂的反馈和自组织相互作用。Simmie等[16]在借鉴Holling等[40]的适应性循环模型的基础上,将区域经济演化过程分为四个阶段:重组(reorganisation)、开发(exploitation)、维持(conservation)和释放(release),如图 4和图 5所示,每个阶段的特征都可以通过三个维度体现,一是潜力值,指区域经济系统所拥有的累积资本,包括竞争力、劳动力水平、制度管理以及软硬件基础设施等资本,依赖系统之前形成的经济结构和社会发展路径;二是关联度,指系统内部各组件间的相互联系程度,包括企业间的(非)贸易依赖模式、知识溢出、正式和非正式商业关系等,同样受系统之前发展路径的影响;三是韧性,指维持区域经济持续发展的路径创造和结构调整适应能力,依赖于企业的创新能力、制度创新、劳动力水平以及风险资本等因素。在区域经济系统中适应性循环模型可以分为两个半循环,一个表示区域经济结构和增长路径从出现(重组阶段)——发展(开发阶段)——稳定(维持阶段)的过程,一个表示区域经济增长路径从僵化(维持阶段)——衰退(释放阶段)——重构(重组阶段)的过程[16, 33, 37]。

|

图 4 区域经济韧性的适应性循环四阶段 Fig.4 A Four- phase Adaptive Cycle Model of Regional Economic Resilience |

|

图 5 基于适应性循环的区域经济韧性过程 Fig.5 The Process of Regional Economic Resilience Based on the Adaptive Cycle |

由图 4和图 5可以看出:①在开发阶段初期,系统潜力值和关联度均较低,韧性较高,该时期区域经济系统处于一个不确定的过程中,机遇与挑战并存,不断有新的企业进入与退出,区域经济系统集聚的资源潜力还较少,随着区域经济的演化发展,新产业、新技术不断出现,企业竞争优势不断培育,区域生产力、人力和知识资本得到不断积累,同时区域经济构成要素间的联系逐渐增强[21],区域经济抵抗冲击适应环境变化的韧性能力逐渐提升并达到最大值。②在开发阶段取得竞争优势的经济活动继续发展,区域经济的潜力值达到最大值,同时区域经济系统内部构成要素间的联系加强、发展模式变得僵化,系统适应冲击的韧性能力下降,在此阶段系统更易受到冲击扰动影响。③当系统受到冲击影响时,将快速进入到释放阶段,区域经济出现结构衰退和增长乏力现象,企业选择关闭或转移,区域内部要素间的联系减弱,集聚的资源得到释放,潜力值降低,经济韧性达到最低值,但是随着旧的生产模式和制度形式被打破,赋予了系统再创造活动的机会,发生“创造性破坏”,区域经济韧性呈现上升态势。④资源的释放为区域经济对原有技术和资源等进行创新重组提供了机会,系统进入重组阶段,在此阶段释放的资源重新得到利用,促进了创新、技术变革和新发展路径的产生,区域经济韧性得到提升,随着区域经济的发展进入开发阶段继续演化。

适应性循环模型下的区域经济韧性更加注重的是区域经济系统面对长期内外部扰动(资源枯竭、技术升级、国际环境变化、国际政策变化等)影响下的韧性演化过程,其既强调系统应对扰动的过程又强调不同阶段的系统属性特征。适应性循环模型为从演化视角认识区域经济韧性提供了新的概念框架,它揭示了区域经济韧性的动态演化非均衡特点。表明区域经济韧性是一个连续的过程,对区域经济系统的资本积累、内部联系和韧性进行协调模拟,从理论上对区域经济韧性演化阶段进行了划分,阐明了区域经济发展的阶段性特征与韧性之间的内在关系[32],为研究区域经济转型和动态演化提供了一个开放性解释框架。

5 区域经济韧性的实证研究方法问题现有关于区域经济韧性的实证研究大致可以分为两类,一是区域经济韧性的测度,二是区域经济韧性的影响因素分析。①在区域经济韧性的测度方面,一种方法是通过构建相关指标体系反映区域经济韧性能力[9, 42-44],关于指标体系中相关指标的选择目前尚无一致的认识,因此构建的指标体系差异较大,测度结果准确性受到质疑;另一种方法是通过构建区域经济韧性指数反映[2, 7, 45, 46],通过选择某一核心变量面对冲击扰动的变化表示,研究中多选择区域就业或失业数据或GDP等数据[2, 6, 11, 47],使用该方法测度区域经济韧性的前提是对冲击扰动进行识别,划分区域经济变化阶段,预测冲击不发生情况下核心变量的变化来测度不同时期的区域经济韧性,该方法更多反映的是区域经济面对短期冲击的韧性能力。②在区域经济韧性的影响因素方面,产业结构被认为是影响区域经济韧性能力的一个关键因素[2, 7, 48, 49],对产业结构多样性或不同产业的区域经济韧性能力进行了分析,一般认为产业结构多样化有利于区域经济韧性提升,制造业、建筑业等部门占主导的区域经济韧性较低,而金融服务业等为主的经济韧性能力较高[2, 16, 46, 50]。此外,区域创新能力、商业环境、制度政策、区域文化、教育水平、人口等因素均会影响区域经济韧性[5, 6, 45, 46, 49, 51]。

Pendall等认为区域发展过程中主要有两类扰动冲击[21],一是外部剧烈的冲击(比如经济危机、企业倒闭等),一是长期缓慢扰动(slow burns)(比如气候变化、产业衰退、资源枯竭等),目前多数实证研究是将外部直接冲击作为区域发展过程中的扰动因素,研究区域在经济衰退冲击中的经济韧性[10, 11, 16, 46],而对于系统的长期缓慢扰动没有进行深入探讨。区域经济韧性伴随着区域经济系统的变化而变化,而区域经济系统受缓慢扰动不断作用处于长期演化过程中,进而引起区域经济韧性的变化[52],因此缓慢扰动对区域经济韧性的影响不容忽视。

6 结论与讨论近年来频繁发生的金融危机等重大经济社会变革将全球带入了一条充满变数的轨道,在全球变化和不确定性风险的冲击下,区域经济韧性被认为是区域应对冲击扰动差异表现的一个重要特征,对于认识区域如何应对社会、经济和环境变化具有重要作用,受到广泛关注。

通过对韧性概念的系统梳理可以发现,其大致经历了工程韧性—生态韧性—演化韧性的变化过程,目前演化韧性概念摒弃了系统对均衡状态的追求,将韧性视为一个不断变化的连续过程,通过持续调整以适应不断变化的环境维持区域持续发展的能力。区域经济韧性的概念提出较晚,目前尚处于理论概念探索阶段,尽管区域经济韧性的理论方法尚不完善,但是其在解释区域经济系统面对内外部冲击扰动表现出的经济转型和适应性差异方面具有重要意义,具有很高的研究价值[17]。本文通过总结区域经济韧性概念内涵,基于演化韧性思想提出了对区域经济韧性概念的新认识,认为区域经济韧性是区域经济系统面对市场、环境等冲击扰动时的抵抗能力或通过适应调整转型来恢复系统冲击前发展路径或转向到一个更优发展路径的恢复能力,需要注意的是区域经济韧性处于不断变化过程中,包括危机抵抗性和适应恢复性两个关键过程,区域经济韧性会影响区域系统面对冲击扰动的表现,同时区域系统在应对冲击的过程中的适应调整又会引起区域经济韧性的变化。

本文探讨了区域经济韧性研究的多样性、路径依赖和复杂适应系统三种理论分析方法,为分析区域经济韧性能力的动态演化机制提供了解释性框架,有助于深入理解区域经济系统面对冲击扰动所表现出的差异特征。目前关于区域经济韧性的实证研究主要围绕区域经济韧性的测度和区域经济韧性的影响因素展开,但对这些问题的关键方面尚没有准确界定[6],缺乏系统完善的定量分析方法,理论与实证的系统研究较为缺乏,主要关注区域系统面对短期冲击的韧性能力,忽视了缓慢长期扰动对区域经济韧性的改变。需要加深韧性理解,通过定量科学方法综合考虑城市经济系统自然、经济和社会维度科学衡量区域经济韧性,当区域经济系统受冲击影响时,综合考虑两类冲击扰动,借助适应循环模型长时段分析区域经济韧性的变化过程。

综合看,未来韧性研究需继续加强对区域经济韧性概念内涵的探讨,根据研究领域与研究对象,准确界定概念内涵,构建量化的过程表达模型,在引进吸收国外韧性研究成果的同时,加强区域经济韧性的本土化实证研究,特别是针对一些特殊类型发展区域如经济衰退地区、灾后恢复等地区的经济复兴与经济转型问题展开深入研究。老工业基地、资源枯竭地区的区域经济系统长期面临结构性和体制性等问题,经济系统较为脆弱更易受到金融危机和产业衰退等冲击的影响,出现经济衰退、社会发展落后等危机,可以从区域经济韧性理论视角出发,研究区域经济波动演进阶段的韧性特征,探究提升区域经济韧性的途径,科学把握经济转型规律,实现区域经济的振兴与创新发展。

| [1] |

Rose A. Economic resilience to natural and man-made disasters:Multidisciplinary origins and contextual dimensions[J]. Environmental Hazards, 2007, 7(4): 383-398. DOI:10.1016/j.envhaz.2007.10.001 |

| [2] |

Martin R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks[J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(1): 1-32. DOI:10.1093/jeg/lbr019 |

| [3] |

Reggiani A. Network resilience for transport security:Some methodological considerations[J]. Transport Policy, 2013, 28: 63-68. DOI:10.1016/j.tranpol.2012.09.007 |

| [4] |

Holling C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1-23. DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245 |

| [5] |

Eraydin A. Attributes and characteristics of regional resilience:Defining and measuring the resilience of Turkish regions[J]. Regional Studies, 2016, 50(4): 600-614. DOI:10.1080/00343404.2015.1034672 |

| [6] |

Martin R, Sunley P. On the notion of regional economic resilience:Conceptualization and explanation[J]. Journal of Economic Geography, 2015, 15(1): 1-42. DOI:10.1093/jeg/lbu015 |

| [7] |

Martin R, Sunley P, Gardiner B, et al. How regions react to recessions:Resilience and the role of economic structure[J]. Regional Studies, 2016, 50(4): 561-585. DOI:10.1080/00343404.2015.1136410 |

| [8] |

Reggiani A, De Graaff T, Nijkamp P. Resilience:An evolutionary approach to spatial economic systems[J]. Networks and Spatial Economics, 2002, 2(2): 211-229. DOI:10.1023/A:1015377515690 |

| [9] |

Rizzi P, Graziano P, Dallara A. A capacity approach to territorial resilience:The case of European regions[J]. The Annals of Regional Science, 2018, 60(2): 285-328. DOI:10.1007/s00168-017-0854-1 |

| [10] |

Hill E, Wial H, Wolman H. Exploring regional economic resilience[J]. Working Paper, UC Berkeley:Institute of Urban and Regional Development, 2008, 1-12. |

| [11] |

Fingleton B, Garretsen H, Martin R. Recessionary shocks and regional employment:Evidence on the resilience of UK regions[J]. Journal of Regional Science, 2012, 52(1): 109-133. DOI:10.1111/jors.2012.52.issue-1 |

| [12] |

Doran J, Fingleton B. Employment resilience in Europe and the 2008 economic crisis:Insights from micro-level data[J]. Regional Studies, 2016, 50(4): 644-656. DOI:10.1080/00343404.2015.1088642 |

| [13] |

邵亦文, 徐江. 城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J]. 国际城市规划, 2015, 30(2): 48-54. [Shao Yiwen, Xu Jiang. Understanding urban resilience:A conceptual analysis based on integrated international literature review[J]. Urban Planning International, 2015, 30(2): 48-54.] |

| [14] |

Cerra V, Saxena S C. Growth dynamics:The myth of economic recovery[J]. The American Economic Review, 2008, 98(1): 439-457. DOI:10.1257/aer.98.1.439 |

| [15] |

Cerra V, Panizza U, Saxena S C. International evidence on recovery from recessions[J]. Contemporary Economic Policy, 2013, 31(2): 424-439. DOI:10.1111/coep.2013.31.issue-2 |

| [16] |

Simmie J, Martin R. The economic resilience of regions:Towards an evolutionary approach[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 27-43. DOI:10.1093/cjres/rsp029 |

| [17] |

孙久文, 孙翔宇. 区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J]. 经济地理, 2017, 37(10): 1-9. [Sun Jiuwen, Sun Xiangyu. Research progress of regional economic resilience and exploration of its application in China[J]. Economic Geography, 2017, 37(10): 1-9.] |

| [18] |

蔡建明, 郭华, 汪德根. 国外弹性城市研究述评[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1245-1255. [Cai Jianming, Guo Hua, Wang Degen. Review on the resilient city research overseas[J]. Progress in Geography, 2012, 31(10): 1245-1255. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.10.001] |

| [19] |

Holling C S. Engineering resilience versus ecological resilience[M]. Engineering within Ecological Constraints, Washinfton, D C: National Academic Press, 1996: 31-44.

|

| [20] |

Walker B, Gunderson L, Kinzig A, et al. A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in social-ecological systems[J]. Ecology and Society, 2006, 11(1): 709-723. |

| [21] |

Pendall R, Foster K A, Cowell M. Resilience and regions:Building understanding of the metaphor[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 71-84. DOI:10.1093/cjres/rsp028 |

| [22] |

McGlade J, Murray R, Baldwin J, et al. Industrial resilience and decline: A co-evolutionary framework[M]//Garnsey E, McGlade J. (eds.). Complexity and Co-evolution: Continuity and Change in Socio-economic Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 2006: 47-176.

|

| [23] |

Christopherson S, Michie J, Tyler P. Regional resilience:Theoretical and empirical perspectives[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 3-10. DOI:10.1093/cjres/rsq004 |

| [24] |

Clark J, Huang H I, Walsh J P. A typology of 'innovation districts':What it means for regional resilience[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 121-137. DOI:10.1093/cjres/rsp034 |

| [25] |

Boschma R. Towards an evolutionary perspective on regional resilience[J]. Regional Studies, 2015, 49(5): 733-751. DOI:10.1080/00343404.2014.959481 |

| [26] |

Pike A, Dawley S, Tomaney J. Resilience, adaptation and adaptability[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 59-70. DOI:10.1093/cjres/rsq001 |

| [27] |

Hudson R. Resilient regions in an uncertain world:Wishful thinking or a practical reality?[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2009, 3(1): 11-25. |

| [28] |

Martin R. Roepke lecture in economic geography:Rethinking regional path dependence:Beyond lock-in to evolution[J]. Economic Geography, 2010, 86(1): 1-27. |

| [29] |

欧阳虹彬, 叶强. 弹性城市理论演化述评:概念、脉络与趋势[J]. 城市规划, 2016, 40(3): 34-42. [Ouyang Hongbin, Ye Qiang. A review on the evolution of resilient city theory:Concept, context and tendency[J]. Planning Studies, 2016, 40(3): 34-42.] |

| [30] |

Neffke F, Henning M, Boschma R. How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions[J]. Economic Geography, 2011, 87(3): 237-265. DOI:10.1111/ecge.2011.87.issue-3 |

| [31] |

Neffke F, Henning M. Skill relatedness and firm diversification[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(3): 297-316. DOI:10.1002/smj.2013.34.issue-3 |

| [32] |

Essletzbichler J. Relatedness, industrial branching and technological cohesion in US metropolitan areas[J]. Regional Studies, 2015, 49(5): 752-766. DOI:10.1080/00343404.2013.806793 |

| [33] |

胡晓辉. 区域经济弹性研究述评及未来展望[J]. 外国经济与管理, 2012, 34(8): 64-72. [Hu Xiaohui. The review and future prospect of regional economic resilience[J]. Foreign Economics & Management, 2012, 34(8): 64-72.] |

| [34] |

Hu X, Hassink R. Exploring adaptation and adaptability in uneven economic resilience:A tale of two Chinese mining regions[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2017, 10(3): 527-541. DOI:10.1093/cjres/rsx012 |

| [35] |

Grabher G. The weakness of strong ties: The lock-in of regional development in the Ruhr area[M]//Grabher G. The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks. London: Routledge, 1993: 255-277.

|

| [36] |

Frenken K, Van Oort F, Verburg T. Related variety, unrelated variety and regional economic growth[J]. Regional Studies, 2007, 41(5): 685-697. DOI:10.1080/00343400601120296 |

| [37] |

陈梦远. 国际区域经济韧性研究进展——基于演化论的理论分析框架介绍[J]. 地理科学进展, 2017, 36(11): 1435-1444. [Chen Mengyuan. An international literature review of regional economic resilience:Theories and practices based on the evolutionary perspective[J]. Progress in Geography, 2017, 36(11): 1435-1444.] |

| [38] |

Hassink R. Regional resilience:A promising concept to explain differences in regional economic adaptability?[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 45-58. DOI:10.1093/cjres/rsp033 |

| [39] |

Martin R, Sunley P. Path dependence and regional economic evolution[J]. Journal of Economic Geography, 2006, 6(4): 395-437. DOI:10.1093/jeg/lbl012 |

| [40] |

Holling C S, Gunderson L H, Ludwig D. Panarchy:Understanding Transformations in Human and Natural Systems[M]. Washington D C: Island Press, 2002: 25-62.

|

| [41] |

Holling C S. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems[J]. Ecosystems, 2001, 4(5): 390-405. DOI:10.1007/s10021-001-0101-5 |

| [42] |

Graziano P, Rizzi P. Vulnerability and resilience in the local systems:The case of Italian provinces[J]. Science of the Total Environment, 2016, 553: 211-222. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.02.051 |

| [43] |

Briguglio L P. Exposure to external shocks and economic resilience of countries:Evidence from global indicators[J]. Journal of Economic Studies, 2016, 43(6): 1057-1078. DOI:10.1108/JES-12-2014-0203 |

| [44] |

Tan J, Zhang P, Lo K, et al. Conceptualizing and measuring economic resilience of resource-based cities:Case study of Northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2017, 27(3): 471-481. DOI:10.1007/s11769-017-0878-6 |

| [45] |

徐媛媛, 王琛. 金融危机背景下区域经济弹性的影响因素——以浙江省和江苏省为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(8): 986-994. [Xu Yuanyuan, Wang Chen. Influencing factors of regional economic resilience in the 2008 financial crisis:A case study of Zhejiang and Jiangsu province[J]. Progress in Geography, 2017, 36(8): 986-994.] |

| [46] |

Tan J, Lo K, Qiu F, et al. Regional economic resilience:Resistance and recoverability of resource-based cities during economic crises in Northeast China[J]. Sustainability, 2017, 9(12): 1-15. |

| [47] |

关皓明, 张平宇, 刘文新, 等. 基于演化弹性理论的中国老工业城市经济转型过程比较[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 771-783. [Guan Haoming, Zhang Pingyu, Liu Wenxin, et al. A comparative analysis of the economic transition process of China's old industrial cities based on evolutionary resilience theory[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 771-783.] |

| [48] |

Breathnach P, Van Egeraat C, Curran D. Regional economic resilience in Ireland:The roles of industrial structure and foreign inward investment[J]. Regional Studies, Regional Science, 2015, 2(1): 497-517. DOI:10.1080/21681376.2015.1088792 |

| [49] |

Holm J R, Østergaard C R. Regional employment growth, shocks and regional industrial resilience:A quantitative analysis of the Danish ICT sector[J]. Regional Studies, 2015, 49(1): 95-112. DOI:10.1080/00343404.2013.787159 |

| [50] |

Navarro-Espigares J L, Martín-Segura J A, Hernández-Torres E. The role of the service sector in regional economic resilience[J]. The Service Industries Journal, 2012, 32(4): 571-590. DOI:10.1080/02642069.2011.596535 |

| [51] |

Brakman S, Garretsen H, van Marrewijk C. Regional resilience across Europe:On urbanisation and the initial impact of the Great Recession[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2015, 8(2): 225-240. DOI:10.1093/cjres/rsv005 |

| [52] |

Dawley S, Pike A, Tomaney J. Towards the resilient region?[J]. Local Economy, 2010, 25(8): 650-667. DOI:10.1080/02690942.2010.533424 |