2. 华南师范大学 地理科学学院, 广州 510631;

3. 华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海 200062;

4. 华东师范大学 城市发展研究院, 上海 200062

2. School of Geography, Southern China Normal University, Guangzhou 510631, China;

3. The Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

4. Institute of Urban Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China

自福柯于1970年代提出生命政治(biopolitics;有时也被译为生物政治学)概念以来,生命政治理论已经被西方学术界广泛接受与运用。由于其对人口与权力的深刻理解以及对各种涉及个体及群体权力机制的创新解读,生命政治理论推动了西方政治学、哲学、社会学等对“生命权力”(biopower)的热烈讨论,甚至在近二十年出现了“生命政治转向”[1]。作为一个透视生命与权力关系的分析框架,生命政治近年来也被西方人文地理学界广泛运用,是《Political Geography》期刊中的热点议题。这一方面得益于其在新自由主义背景下关注权力—人口/生命的特殊视角,推动了西方地理学界对一系列基本人文地理概念和地理现象的理解[2, 3];另一方面,在全球反恐局势严峻与难民问题加剧的背景下,生命政治对国家权力与人口关系的论述为反恐、战争、边界、难民及移民等话题提供了全新的理论支持与分析框架[4]。

国内对福柯生命政治概念的引介和应用较晚,最早见于汪民安2002年的《福柯的界线》 [5],但兴起于2010年后。现有研究主要集中在哲学和文学领域,以莫伟民[6]、吴冠军[7]、蓝江[8]等为代表。国内地理学对生命政治的介绍和应用更晚,最早见于王丰龙等对福柯治理术等研究的介绍[9, 10],近年也被朱竑等用于对野生动物旅游中的权力问题的分析[11]。不过,总体上国内地理学界对生命政治的研究刚刚起步,尚缺乏对相关理论和实证研究的系统介绍。

鉴于此,本文将分别对生命政治的理论和西方人文地理学对这一理论的应用进行系统的介绍和梳理,并结合国内的现实情况提出若干值得国内政治地理学开展研究的议题。以下,首先对福柯的生命政治概念和相关理论进行阐释,并通过与阿甘本等其他学者对生命政治的理解加以比较指出福柯对生命政治的独特理解;其次,归纳梳理西方人文地理学对生命政治相关理论的应用研究;最后,探讨生命政治视角在我国的适用性和我国政治地理学值得关注的几个相关议题,以期抛砖引玉,呼吁国内地理学界对生命政治展开相关的实证研究。

2 生命政治概念的内涵及发展福柯在1976年首次提出生命政治的概念[12, 13]——不过有研究指出其在1971年的讲座中即已提出生命权力的观点[14]。他随后运用生命政治视角讨论了纳粹、种族主义等一系列社会和权力议题。福柯逝世后,众多学者对福柯提出的生命政治进行了系谱学分析,被认为存在至少三种理论渊源。其一,生命政治概念的首次使用,被认为可以追溯到20世纪初地缘政治学者契伦(Rudolf Kjellén),甚至更早的国家有机体理论都被认为构成了生命政治的理论源头[15, 16]。其二,罗伯茨(Marley Roberts)在1938年名为生命政治的论文集讨论了病理学和国家政策间的关系,被认为开启了国家通过政策影响人口质量的讨论[17, 18]。其三,1960年代以来,教育被认为是塑造人口特性的重要工程,启发了生命政治中对塑造人口整体特质的讨论[16]。尽管学者们对生命政治的理论渊源和发展过程有不同见解,但具有共识性的观点是,1970年代由福柯提出的生命政治,是针对治理者—人口关系的批判性认识框架。这构成了当前生命政治的讨论基础。下文将首先对福柯提出的生命政治概念进行阐述,接着讨论福柯后两位重要学者阿甘本和奈格里对生命政治理论的发展,并提出目前生命政治的三个主要分析方向。

2.1 福柯生命政治概念的提出福柯提出的生命政治主要源于其1970年代对权力的新理解。一方面,在以《规训和惩罚》为代表的一系列作品中,福柯提出了在各种空间和情景中驯化个体的规训权力(disciplinary power),认为权力不仅是镇压、杀戮和强权,也可以是驯服、监视和改造,从而可以是生产性的、积极性的[19, 20]。正是基于这一思路,福柯在1973年的论述中首先关注了社会医疗系统和卫生项目对整体人口健康状况的提升[21]。另一方面,在《安全,领土与人口》等讲座中,福柯进一步将其对权力的分析从个体扩展到全体人口,认为国家通过一种安全机制以确保“人口”状态的最优化,通过对人口质量及数量的调控提升社会整体竞争力、建立自由主义的政治经济,城市规划、基础设施等物质环境就是保障人口发展水平的外部条件[22]。

基于这两种对权力的新视角,福柯逐渐将生命权力作为其分析18世纪后围绕人口的国家治理模型的核心概念。一方面,这一概念与规训权力类似,强调权力或治理的主要目的从“使人死”转换为“使人生[23]”;另一方面,不同于规训权力,生命权力的作用对象不再是个体的“人”而是整体的“人口”或人力资源。在《必须保卫的社会》中,福柯指出国家通过生物学指标(如出生率、死亡率、患病率等)达成对整体种群的调节或保障[13]。在《生命政治的诞生》中,福柯认为当前自由主义政府对人口更少的管治契合了资本主义自由市场的发展逻辑,其结果是市场与国家的高度融合[24]。此外,福柯还论述了生命政治与安全、种族、纳粹主义等的关系。

尽管福柯多次运用“生命政治”一词,但是并未给出其明确的定义。福柯之后,一系列学者归纳并提炼了福柯的生命政治/生命权力概念。《人文地理学词典》将生命权力定义为“作用于生命的权力”[25]。拉比诺(Rabinow)等认为,生命政治包含了通过知识和干预实践处理人口出生率、发病率、死亡率的所有策略与主张[26]。莱姆克(Lemke)则认为,对生命政治的理解应包含与人口相关的政治模式以及受政治干预而改变的生命[12]。拉扎拉托(Lazzarato)归纳了生命政治中包含的干预机制,认为生命政治中的干预主要包含话语性装置(discursive dispositif)与非话语性装置(non-discursive dispositif),其中话语性装置对应于规范、观点、分类、知识等的产生,而非话语装置包括各类政策、策略及物质建设等[3]。除了国家理由与干预方法,拉比诺等提出生命政治还应包括对个体及群体的影响过程[26]。

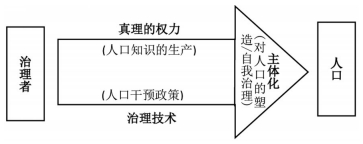

总体上,福柯的生命政治理论主要涉及三种对人口的干预机制(如图 1):人口知识的生产(真理、观念或合理性的建立)、以调控和引导人口为目的的干预与政策(治理技术或方式)、对目标人口的作用及影响(主体化)。具体而言,人口知识的生产主要包括通过不同的方式生产出观点与概念——如立法机构通过撰写法律草案,行政机关通过设置特定的规章制度、管治条例,媒体构建观点,专家作出判断等等,对人们的思想产生引导。干预政策则与一般讨论中的人口治理较为相似,指政府或治理者制定的以控制、调节、引导人口为目的的政策、措施或空间方案。通过具体政策干预、空间实践,或是利用法律、规训、监视或其他行动逻辑,实现人口知识生产中的国家理由(state reason),在现实中指导人们的行为。主体化(subjectification)则指通过外在行为以及内在思想的引导,个人或群体受人口知识及治理技术产生的分类、观点、条例规范影响,吸收并内化为自己的特征的过程。

|

图 1 生命政治中的权力机制框架 Fig.1 The Framework of Power Mechanisms in Biopolitics |

福柯之后,不断有西方学对生命政治理论进行发展。其中,阿甘本对生命政治的重新理解,被认为推动了西方学界的“生命政治转向”[12]。1998年,阿甘本在福柯的生命政治概念基础上,将治理中的紧急状态作为生命政治关注重点。不过,不同于福柯将生命政治作为一种积极的、生产性的治理形式,阿甘本基本上对生命权力持消极否定态度[6],并主要基于例外状态(state di eccezione/state of exception)之中的生命即赤裸生命(nuda vita/bare life)对生命展开分析。在其开创性著作《神圣人(Homo Sacer)》中,阿甘本以罗马法律中的神圣人①作为论述起点,将罗马时期不容于世俗法也不能用于献祭的人类看作一种典型的赤裸生命[27];在阿甘本看来,纳粹主义猖獗时代的犹太人是当代典型的“赤裸生命”,对他们的杀戮就可以得到解释同时免受任何惩罚。那些历史上没有政治权利的黑人、妇女、少数族裔,或是当代的移民难民这类无国家的人(stateless people)也是这类群体。

哈特和奈格里则将福柯对生命政治的讨论扩展到资本主义的全球化发展。莱姆克认为,这两位学者对生命政治的讨论构成了近二十年来对福柯理论最重要的再解读[12]。哈特和奈格里的讨论基于福柯的企业化个人(entrepreneurial self)概念。1978年提出的企业化个人是福柯理解新自由主义与国家关系的关键点,每个劳动者将自己看作企业——自身即是资本、生产者、受益者的综合体,组成了生产中必需的人力资源[24]。哈特和奈格里在《帝国》等著作中论述的生命政治的生产,认为全球化的资本主义超越民族—国家对每个企业化个人起控制作用,全球化资本主义通过对个体意识与身体的渗透,实现了资本在全球的领域化[28]。作为马克思主义者,哈特和奈格里提出,资本主义帝国以全球主权为形式,建立在对个人的控制和规训之上,通过对个体剩余价值的剥削资本主义帝国得以盈利。帝国是生命政治的机器,通过生命政治的生产创造财富。

莫民伟对福柯的生命政治概念与阿甘本和奈格里的生命政治异同进行了比较[6, 29]。首先,福柯认为生命政治出现于十八世纪,阿甘本认为生命政治贯穿于整个西方政治思想史;福柯主要从新自由主义政治经济学角度理解现代的治理术,阿甘本则主要将例外作为至高统治权的原初结构,重新找回被福柯弃置的用于权力分析的主权和法律话语。需要指出的是,尽管福柯对“非正常”的研究与阿甘本的“例外”类似,但是他们对权力干预的意义不同。一方面,如果说福柯把“非正常”作为权力作用的边界,阿甘本则把“例外”作为权力运作的基本工具——正如王丰龙等对非正常空间生产和权力运作机制的分析[30];另一方面,阿甘本对生命权力的分析存在泛化倾向——“最高权力”没有一个明确的主体,基于集中营对排除的分析也缺乏具体的权力机制。其次,福柯主要分析的是西方古典时期向现代转型中的权力机制变化,而奈格里等探讨西方社会(或全球帝国)从现代向后现代转型中的权力机制;福柯主要分析的是具体主体间的权力关系,而奈格里等采用了马克思主义视角,关注资本维度;福柯主要分析权力对人口的干预,奈格里等则强调权力对生命本身的生产和再生产。最后,福柯和奈格里的生命政治都是积极性的、生产性的,而阿甘本的生命政治则主要是消极的、压抑的。

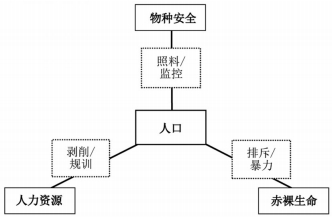

2.3 生命政治的三个主要分析视角最近二十年来,英语圈人文社会学科开始大量引介生命政治理论,学者们通过创建学术期刊[31],翻译著作[12, 16],编写读本[1, 4, 32]等方式推动生命政治的理论发展和应用。面对大量生命政治理论和实证文献,归纳其分析视角变得非常困难。目前,已有学者尝试对生命政治研究进行归类。如莱姆克将福柯之后对生命政治的研究归纳为“政治模式”与“生命实质”两类[12]。莱姆克的区分,明确了现有研究中所包含的两类视角,即对生命的影响和独特政治模式。但这种区分,对于希望研究生命与政治关系的地理学者帮助有限。学者汉娜(Hannah)则提出另一种分类方式。她着眼于权力与生命的关系,从权力对待生命的态度归类现有研究,将其总结为:照料生命、剥削利用生命与暴力对待生命[33]。这三种理解对应于权力作用于生命的不同方式。而探讨地理实践中以生命为对象的权力运行机制,正是明卡(Minca)在《The Wiley Blackwell Companion to Political Geography》中提出的生命政治与地理学的恰当结合方向[4]。鉴于此,结合福柯等对生命政治的不同理解与汉娜的三类方式,下面将提出生命政治的三个主要分析视角(如图 2):一是从“对生命的照料”角度理解生命政治,以医疗体系、健康,以及新自由主义对人的自由和主观能动性所起的积极作用为研究重点,归结为人口或物种安全;二是从“对人口生产力的提升”角度理解生命政治,在全球资本主义背景下分析权力对劳动力的规训和剥削;三是从“对赤裸生命的排除”出发理解生命政治,在种族主义和(反)恐怖主义等背景下讨论,强调对生命的暴力和对威胁的清除。

|

图 2 生命政治中的三种分析视角 Fig.2 Three Analytical Perspectives in Biopolitics |

首先,关于人口照料和人口安全的视角主要体现在福柯的相关论述中。福柯以现代国家为出发点,提出了以照料国家人口为目的的生命政治,认为近两个世纪以来政府治理的一个重要转变是对作为种群的“人口”的照料。在《生命政治的诞生》中,福柯谈到危险文化的产生,国家通过对抗日常危险如犯罪、疾病及卫生威胁,驱除在个人、家庭、种族及人种层面上的危险[24]。国家照料视角下的生命政治一般基于“安全”的国家理由和一系列能够实现这一理由的技术。其中,国家人口安全的基本目标是保障人口的数量与生计,这在很大程度上与国家的稳定与发展这一目标相一致。在以保证人口质量为目标的国家理由下,能够建立起一套人口统计与监控技术,这与特定领域的建构和领域内的物种安全相联系。

其次,关于人口生产力和生命生产的视角主要以哈特和奈格里等为代表,在福柯的论述中也有提及。福柯阐述了在新自由主义背景下,生命政治中的“生命”以生产必需的人力资源为存在方式,大量可服务于生产的“自由”个人在经济和政治的双重逻辑下被生产出来[24]。哈特提出的帝国理论认为,生产在空间上向全球的扩散意味着资本主义超越国家,在全球尺度上对个人的行为和思想产生控制[28]。在生命政治的视角下,资本主义及全球化效应在不同尺度都有所体现。在个人尺度,全球化背景下的生命政治主要根据不同的国家理由对跨境劳工的类别和过境方式进行管控;在国家尺度,国家项目与资本主义逻辑结合对不同群体进行治理。

最后,关于赤裸生命和压制权力的视角主要以阿甘本的观点为主,福柯在《必须保卫社会》等也采用生命政治的视角分析了纳粹和种族主义的产生——国家以保障领域内人口质量为理由对一部分人口加以限制乃至进行屠杀[13]。阿甘本则系统讨论了最高权力下的生物意义与社会/政治意义的剥离。在现代世界的民族—国家体系中,主权者通过决断例外状态,使得生命随时可转变成为赤裸生命[34]。换句话说,人的生命权力必须依托民族—国家体系才能得到保护,在这个体系之外无所谓生命权力只存在赤裸生命。

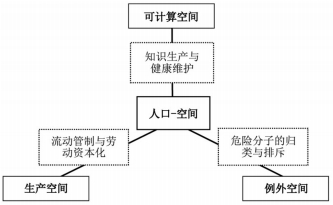

3 生命政治在西方人文地理中的应用方向通过解释现代社会中治理者与个体、群体之间的关系,生命政治视角能够帮助人文地理学者更好的理解,在特定空间过程中权力是如何施加于人的。与前面归纳的生命政治的三个主要视角相对应,目前西方人文地理学对生命政治的讨论也主要从三个方向加以应用——人口安全与可计算空间、人口规训与生产空间、人口排斥与例外空间(如图 3)。

|

图 3 西方人文地理学对生命政治的三个应用方向 Fig.3 Three Research Directions of Biopolitics in Western Human Geography |

地理学中关于领域空间与群体人口安全的研究主要在两方面展开:一是国家人口项目中针对人口的治理实践与特定领域空间的互动关系,二是在特定领域内确保人口生物性安全与整体健康的策略。

生命政治视角下领域空间,主要对特定领域空间(常常是民族—国家)与人口治理的联系进行探讨。学者们通过分析人口治理中人口知识的创造与具体干预措施对领域化过程进行探讨,即在特定区域中人口、空间、主权间的联系是如何建立的。如列格(Legg)提出,殖民时期对印度人口的统计与管理,是印度国家建构的组成部分——人口知识生产出可计算与可管理的领域(calculable and manageable territory),这构成了印度殖民与管理的一部分[35]。通过分析俄罗斯政府在争议边界空间发放护照的行为,阿特曼(Artman)认为,标志着居民身份的新护照打破了原有的国家—个人—领域关系,俄罗斯通过对个体身份的认定在这一区域建立了新的国家—个人—领域对应关系[36]。同时,政府也通过人口知识的生产将领域与人群(如特定种族或先到者)相联系,利用国家理由对人群分类,继而完成对领域空间的维护。如泰勒(Tyler)通过分析英国政府对移民的治理发现,英国的公民权作为一种后来者需要购买与争取的权力,受到国家种族主义与市场力量的共同作用[37]。也有学者就人口治理实践下的区域建构展开讨论,如列格认为,在全球尺度重组的过程中,政府通过不同层级的国家技术(如知识创造、可视化、身份认定、人口技术、精神准则)能够实现特定尺度的建构[38]。而佩因特(Painter)通过把生命政治应用于区域尺度,认为英国区域性机构通过劳动力知识的生产、制度的建立与具有针对性的政策实践,在不同城市—区域吸引并筛选出具有差异的技能工人形成技能型区域空间,完成国家的尺度重组[39]。

在福柯对人口安全机制的理解中,在特定领域内保障人口与生命健康的安全状态不仅是国家存在的重要理由,也强化了政府在特定空间的作用和影响。如艾佛勒(Evered)认为,土耳其健康教育项目强调并突出了疟疾危险性与国家政府的功能和作用,是一次强化民族—国家观念的公民活动[40]。而布朗(Brown)等通过分析二战中的西雅图,认为当地政府在公共健康实践过程中对地理想象和知识(性、性别、种族、年龄和阶级)的创造和渗透,对于控制人口起重要作用[41]。学者们也针对不同的地理环境特别是全球化背景下政府为保障人口安全所施行的干预策略作出分析。英格拉姆(Ingram)从各国生命安全与全球化发展的角度,探讨了政府通过体制化试图解决艾滋的传播问题[42],曼斯菲尔德(Mansfield)从种群延续与妇女健康角度,透视特定治理政策对海洋环境与群体健康关系的影响[43],巴克(Barker)则基于生物安全提出非人类公民权(biosecure citizenship)[44]。同时,也有学者对自下而上的生命政治进程进行研究,如印度佛教妇女被认为通过自己的嫁人与生育选择影响城市的宗教领域空间[45],或是印度村民在日常种植中通过自上而下的主体化,自我定义为环保主义者,对当地社会—环境关系带来影响[46]。

3.2 人口规训与生产空间地理学者主要采用生命政治视角对全球化与资本逻辑共同影响下的国家项目进行探讨,主要包括两类主题:对不同群体的规训和差异化对待,以及生产空间与不平等空间的生产。

第一类研究重点探讨国家出于资本增值的目的如何在空间上认定及生产出特定群体,并对其生活产生影响。正如罗斯(Rose)所提出的,国家项目对公民进行分类和定义,这会对不同群体产生筛选效果[47]。通过分析东南亚国家新自由主义圈地运动中的失地农民,戴维斯(Davis)认为,在以资本为主要逻辑的治理下,大量失地农民无法进入劳动力市场,“使人生”的生命政治也让特定群体失去生计与活路[48]。通过分析以色列境内对巴勒斯坦工人的安检过程,格里菲斯(Griffith)等发现,对身体的规训和对过境劳动力的主体化过程,嵌入于以色列的多尺度劳动力治理政策,最终生产出驯服的巴勒斯坦男性劳动力[49]。通过分析新自由主义政策下英国城市的劳动力再就业项目,麦克利维(Macleavy)讨论了城市政府在社区和个人尺度针对失业者的治理实践与主体化过程[50]。通过分析针对阿富汗的战后援助计划,弗鲁里(Fluri)认为个体特别是女性个体,被简化为用以吸收援助资本的“赤裸生命”[51]。也有学者在对全球化背景下作为商品的身体展开讨论,如器官移植、代孕劳工与卵子交易、丧生工人的生命等[52, 53]。

第二类研究主要探讨的是,通过知识的生产与干预性政策,政府如何在特定领域内筛选移民劳工、劳动力,从而形成不同生产性空间的过程。通过分析美加Nexus过境项目,斯帕克(Sparke)认为,为了满足跨境商务人员的需要,两国政府推动的过境项目不仅区分出商业精英群体,同时为这一群体打造出友好的可快速跨越的边界空间[54]。利用跨国生命权力框架理解欧洲的移民政策,贝利(Bailey)认为,移民政策的变迁反映了不同时间段劳工需求重点的转变[55]。通过分析加拿大的边境管理中的“临时居民生命识别计划”,佩罗(Pero)认为,这一计划是经济竞争加剧的背景下工人需求与严峻安保局势相互妥协的结果[56]。而以新技术为出发点,也有学者们通过分析世界各地兴起的骇客空间、创客空间,探讨了通过网络的自组织化生产打破资本主义生产性空间的可能性[57, 58]。

3.3 人口排斥与例外空间在全球反恐战争日益加剧的背景下,很多地理学研究还运用生命政治视角分析了例外空间的生产和对这些空间的干预。通过应用阿甘本的赤裸生命与例外空间概念,一系列相关主题得到讨论,如对危险群体的认定、难民的产生、边界空间与民族—国家体系的强化等[59]。

一些研究采用赤裸生命等视角,分析了各类例外空间的生产以及对特定领域空间(如边界或站场)内群体和个人权力的剥夺。在911之后严峻的安保形势下,与赤裸生命相对应的例外空间概念得到强调,战场、边境收容所、海外监狱等与安保关系密切的空间得到重视[60, 61]。这类研究聚焦于政府在城市、国家等领域空间或边界对于“次等公民”群体的归类与管理,如难民、移民、恐怖分子、少数族裔等[62, 63]。如克尔瓦(Corva)认为,在打击全球化罪犯与毒品的逻辑下,美国以治理毒品犯罪为国家理由,在不同尺度下生产出基于社会经济标准受到排斥的群体[64]。埃穆尔(Amoore)认为,美国边境控制VISIT项目通过生物识别技术获取入境者的生物信息,将移民识别为安全与不安全两类,这种操作下的移民成为流动的生物特征存储容器[65]。哈纳菲(Hanafi)认为,以色列政府在特定区域创造出新的人群及空间分类方法,通过构建例外空间使得特定领域不再宜居,以此剥夺难民的生存空间[66]。Boano等通过分析耶路撒冷西岸的网状边界认为,以色列以排除性空间措施(安检点、营地、围墙隔离)、身份塑造、武装占领为主的手段,在城市西岸生产出排斥正常城市秩序的例外空间[67]。而通过考察阿富汗的战后外国人援建空间,弗鲁里(Fluri)认为,他国公民身份能够使其豁免于阿富汗的法律与规范,在阿富汗享有优等公民身份[68]。

还有一些研究着重探讨政府在例外空间(如战争空间、不受监管的拘禁空间、无意义地方)的实践。一个广受讨论的例子是美军的关塔那摩监狱,该监狱在法律体系、主权空间上的例外性与囚犯在狱中的作为赤裸生命待遇,在学界广受讨论[69]。将例外空间运用在较为日常的情景下,劳伦(Lauren)等通过对机场安检的实践过程进行分析,认为作为全球安保体系中的一环,机场安检实质上是对乘客语言、身体与行为的监视与规训,在这一过程中特殊的空间秩序得以建立[70]。在分析了善治理念下的规则制定过程后,格里芬(Griffin)认为,位于众多欧洲主权国家之外的公海是另一种形式的例外空间,由善治理念带来的繁多程序与参与者,反而导致无法可依的混乱局面[71]。同时,学者们进一步考察了文化认同与政治权力被剥离的地方,即无意义地方(non-place),如避难所、贫民窟、或重点监管区等[72]。如申克儿(Schinkel)等发现在荷兰鹿特丹,以城市安全为名义,政府将城市低收入群体定义为“次等公民”,将其社区定义为“具有危险性”的区域,公民权与社区归属感在执法过程中被逐步剥夺[73]。

4 生命政治理论在我国政治地理领域的应用展望目前,福柯提出的生命政治概念被广泛运用,也被不同学者进行了拓展和更新。本文首先概述了生命政治一词的来源与涵义,进而归纳了主要的生命政治理解视角,最后从三个视角出发对生命政治在西方人文地理学中的应用进行了归纳总结。笔者认为,生命政治视角与中国的政治治理现实也非常契合,未来可以运用生命政治视角分析不同尺度的可计算空间、生产空间和例外空间的空间监控、空间干预和空间合理性等问题。这里分别根据空间尺度列举几个值得展开深入研究的例子。

4.1 全球和跨国尺度目前,全球尺度上与中国比较相关的生命政治议题很多,举三例如下:①气候变化给国内人民和国际秩序带来的风险。目前,全球气候与人类的生存环境息息相关,其变化给各国的农业生产和自然灾害防控等带来很大挑战。因此,很多西方学者采用生命政治视角分析了气候变化对人类社会安全和全球经济的影响[74-76]。类似的视角可以用于对中国监控气候变化趋势、评估气候风险和构建全球生态安全制度体系的分析。②跨国水资源争夺带来的政治生态问题。水资源作为一种日益稀缺的人类生存必备资源,正在被世界各国高度关注。一些西方学者将生命政治视角用于分析水资源管治的相关问题,认为水资源的治理也在生产新的权力关系和主体性[77]。目前,中国大量跨境河流的水资源利用也面临着大量安全和合法性等问题,可以利用生命政治视角进行深入分析,并为构建解决国际水资源冲突的话语权提供支撑。③跨国移民和货物的审查和治理问题等。对种族和国际移民的区分、监控、检查和治理是西方生命政治研究的重要议题[49, 78],关于货物的流动监控和风险管控也逐渐被关注[79]。随着中国越来越紧密地融入全球化进程,必然面临大量国际移民和货物的流动,对其安全的审查、干预和话语权建立是未来中国政治地理学值得关注的议题。

4.2 国家尺度与前面类似,这里也举三个国家尺度上与中国比较相关的生命政治议题。①人口再生产的空间监控和区域差异政策。对人口结构和数量变化的监控和干预是西方生命政治研究的经典议题[80],一些学者也已经开始将其用于对中国计划生育政策等的分析[81]。不过,现有研究尚较少关注区域差异和空间均衡等议题。未来中国政治地理学可以基于生命政治视角分析区域间生育率和老龄化过程的空间差异及不同地方政府的应对政策。②对人口质量指标的空间干预。根据福柯等的观点,现代社会日益强调人口的财富、健康和幸福感等质量指标,并将其作为国家理由的重要基础以及监控社会运作和识别人口安全风险的重要工具。在这样的背景下,生命政治能够提供一个聚焦于政府—人口的视角,更好地理解目前各地政府兴起的“人口质量”、“生活质量”等指标营造活动,更好地厘清我国城市、区域或国家人口治理中的权力机制。③国家人口项目与多尺度治理。从早年间的劳动力市场建设、劳动力转移,到近几年国家提出的人口落户城市、双创战略等,这些国家战略项目包含着大量与区域人口或劳动力转移的相关政策措施。目前国内地理学者对不同尺度的治理研究,集中于对物质层面治理实践的探讨,而忽视了从人口及劳动力政策角度对国家、区域及城市治理进行讨论。生命政治理论能够引导学者们关注政府针对人口及劳动力的治理方法与技术手段,从政府与人口关系的视角了解不同尺度下治理实践对人口及劳动力空间流动与分布的影响。

4.3 次国家尺度这里也举三个可以运用生命政治视角分析的次国家尺度议题。①特定区域人口容量。人—地关系是地理学的核心议题,如何从合理的人—地关系转变为好的治理模式则是一个重要的政治地理问题。然而,现有研究很少对此进行过深入分析。笔者认为,可以以卡逊《寂静的春天》、胡焕庸线和北京上海等大城市的人口容量讨论为基础,梳理不同时期、不同尺度上对人口容量的生命政治论断,从而对自然地理学和生态学的传统问题进行深入的政治地理分析。②人口的区分与非正常空间的生产。中国的人口区分主要通过户籍实现。在现代中国,政府继续通过户籍制度进行城乡人口的划分和人口流动的管理,进而形成了城中村、单位、“公共”小学等例外空间。城市中对待不同群体具有差异性的迁入迁出规划与政策深刻影响着不同群体的生命进程和道路选择,基于生命政治视角能够更好地理解城市发展过程中对吸引人群的策略性选择以及对不同人群的治理策略与治理技术。③城市化过程中的主体化过程。城市化一方面伴随着人从“集体”独立为领取社保和自我照料的个体,另一方面伴随着人从自给自足的生活状态转为深陷资本化漩涡的金融化的个体。很多西方学者指出,前者伴随着“负管治”等新权力形式的出现[82],后者伴随着贷款等新的生活方式和主体的出现[83]。中国快速的城市化进程同样产生了转变,未来中国政治地理研究可以采取类似视角深入理解城市化中的权力关系转变和个体的主体化过程。

注释:

①“神圣人”之所以可被杀死且不得受祭祀,是因为通常是坏人或不洁之人被称作神圣人。“愿其神圣”其实是一个诅咒,被诅咒的人往往是一个被驱逐者、被禁止者、被禁忌者、危险之人、肮脏之人。

| [1] |

Campbell T, Sitze A. Biopolitics:A Reader[M]. Durham, NC: Duke University Press, 2013: 1-446.

|

| [2] |

Hannah M G. Biopower, life and left politics[J]. Antipode, 2011, 43(4): 1034-1055. DOI:10.1111/anti.2011.43.issue-4 |

| [3] |

Lazzarato M. Neoliberalism in action:Inequality, insecurity and the reconstitution of the social[J]. Theory Culture & Society, 2009, 26(6): 109-133. |

| [4] |

Minca C. The Biopolitical Imperative[M]//Agnew J, Mamadouh V, Secor A J, et al. The Wiley Blackwell Companion to Political Geography. Oxford: John Wiley & Sons, 2015: 165-186.

|

| [5] |

汪民安. 生命权力、种族主义和巴以冲突[J]. 读书, 2002(9): 15-22. [Wang Minan. Biopower, racism, and the israeli-palestinian conflict[J]. Reading, 2002(9): 15-22.] |

| [6] |

莫伟民. 奈格里的生命政治生产及其与福柯思想的歧异[J]. 学术月刊, 2017, 49(8): 58-67. [Mo Weiming. The production of Negri's biopolitics and its comparison with Foucault[J]. Academic Monthly, 2017, 49(8): 58-67.] |

| [7] |

吴冠军. 生命政治:在福柯与阿甘本之间[J]. 马克思主义与现实, 2015(1): 93-99. [Wu Guanjun. Biopolitics:Between Foucault and Agamben[J]. Marxism and Reality, 2015(1): 93-99.] |

| [8] |

蓝江, 董金平. 生命政治:从福柯到埃斯波西托[J]. 哲学研究, 2015(4): 112-117. [Lan Jiang, Dong Jinping. Biopolitics:From Foucault to Esposito[J]. Philosophy Research, 2015(4): 112-117.] |

| [9] |

王丰龙, 刘云刚. 空间生产再考:从哈维到福柯[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1293-1301. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Revisiting production of space:From Harvey to Foucault[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(11): 1293-1301.] |

| [10] |

王丰龙, 刘云刚. 治理术与地理学:研究述评与展望[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 1-8. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Governmentality and geography:Review and prospect[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.05.002] |

| [11] |

尹铎, 高权, 朱竑. 广州鳄鱼公园野生动物旅游中的生命权力运作[J]. 地理学报, 2017, 72(10): 1872-1885. [Yin Duo, Gao Quan, Zhu Hong. The excise of biopower in wildlife tourism:A case study of Crocodile Park, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(10): 1872-1885.] |

| [12] |

Lemke T. Biopolitics:An Advanced Introduction[M]. New York: New York University Press, 2011: 1-52.

|

| [13] |

米歇尔·福柯.必须保卫社会[M].钱翰, 译.上海: 上海人民出版社, 1999: 226-247. [Foucault M. The Society Must be Defended[M]. Qian Han, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1999: 226-247.]

|

| [14] |

Foucault M. Lectures on the Will to Know:Lectures at The Collège De France(1970-1971)[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2013: 162-193.

|

| [15] |

Cutro A. Biopolitica:Storiae Attualità di un Concetto[M]. Verona: Ombre Corte, 2004: 1-171.

|

| [16] |

Esposito R. Bios: Biopolitics and Philosophy[M]. Timothy C, trans. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008: 13-44.

|

| [17] |

Roberts M. Bio-politics:An Essay in the Physiology, Pathology & Politics of the Social & Somatic Organism[M]. London: Dent, 1938: 1-226.

|

| [18] |

Bazzicalupo L. Biopolitica:Una Mappa Concettuale[M]. Bari: Carocci, 2010: 1-137.

|

| [19] |

米歇尔·福柯.规训与惩罚: 监狱的诞生[M].刘北成, 杨远婴, 译.上海: 三联书店出版社, 1999: 153-256. [Foucault M. Discipline and Punishment: The Birth of Prison[M]. Liu Beicheng, Yang Yuanying, trans. Shanghai: Sanlian Press, 1999: 153-256.]

|

| [20] |

米歇尔·福柯.惩罚的社会[M].陈雪杰, 译.上海: 上海人民出版社, 2010: 1-213. [Foucault M. The Society of Punishment[M]. Chen Xuejie, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2010: 1-213.]

|

| [21] |

米歇尔·福柯.临床医学的诞生[M].刘北成, 译.南京: 译林出版社, 2001: 23-40. [Foucault M. The Birth of the Clinic[M]. Liu Beicheng, trans. Nanjing: Yilin Press, 2001: 23-40.]

|

| [22] |

米歇尔·福柯.安全、领土与人口[M].钱翰, 陈晓径, 译.上海: 上海人民出版社, 2010: 278-323. [Foucault M. Security, Territory, and Population[M]. Qian Han, Chen Xiaojing, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2010: 278-323.]

|

| [23] |

米歇尔·福柯.性史[M].张廷琛, 林莉, 等译.上海: 上海科学技术文献出版社, 1989: 129-154. [Foucault M. The History of Sexuality[M]. Zhang Tinchen, Lin Li, et al, trans. Shanghai: Shanghai Scinetific and Technical Literature Publishing House, 1989: 129-154.]

|

| [24] |

米歇尔·福柯.生命政治的诞生[M].莫伟民, 赵伟, 译.上海: 上海人民出版社, 2011: 1-304. [Foucault M. The Birth of Biopolitics[M]. Mo Weimin, Zhao Wei, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2011: 1-304.]

|

| [25] |

Johnston R J, Janie R M, Derek G. The Dictionary of Human Geography(5th ed)[M]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009: 48.

|

| [26] |

Rabinow P, Rose N. Biopower today[J]. Biosocieties, 2006, 1(2): 195-217. DOI:10.1017/S1745855206040014 |

| [27] |

吉奥乔·阿甘本.神圣人[M].吴冠军, 译.北京: 三辉图书/中央编译出版社, 2016: 1-344. [Agamben G. Homo Sacer[M]. Wu Guanjun, trans. Beijing: San Hui Book, Central Edition and Translation Publishing House, 2016: 1-344.]

|

| [28] |

Hardt M, Negri A. Empire[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001: 219-350.

|

| [29] |

莫伟民. 阿甘本的"生命政治"及其与福柯思想的歧异[J]. 复旦学报(社会科学版), 2017, 59(4): 24-34. [Mo Weimin. Giorgio Agamben's "Biopolitics" and its difference from Michel Foucault's relevant thoughts[J]. Fudan Journal(Social Sciences Edition), 2017, 59(4): 24-34. DOI:10.3969/j.issn.0257-0289.2017.04.003] |

| [30] |

王丰龙, 刘云刚. 异端空间的生产——福柯对中国政治地理学研究的启示[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 1-8. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Production of abnormal spaces:Implications of foucauldian studies for Chinese political geography[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 1-8.] |

| [31] |

Harrington A, Rose N, Singh I. Editors' introduction[J]. BioSocieties, 2006, 1(1): 1-5. DOI:10.1017/S1745855205050209 |

| [32] |

Prozorov S, Rentea S. The Routledge Handbook of Biopolitics[M]. Oxon: Routledge, 2017: 1-364.

|

| [33] |

Hannah M G. Biopower, life and left politics[J]. Antipode, 2011, 43(4): 1034-1055. DOI:10.1111/anti.2011.43.issue-4 |

| [34] |

吴冠军. 生命权力的两张面孔——透析阿甘本的生命政治论[J]. 哲学研究, 2014(8): 77-85. [Wu Guanjun. Two faces of biopower[J]. Philosophy Research, 2014(8): 77-85.] |

| [35] |

Legg S. Governmentality, congestion and calculation in colonial Delhi[J]. Social & Cultural Geography, 2006, 7(5): 709-729. |

| [36] |

Artman V M. Documenting territory:Passportisation, territory, and exception in Abkhazia and South Ossetia[J]. Geopolitics, 2013, 18(3): 682-704. DOI:10.1080/14650045.2013.769963 |

| [37] |

Tyler I. Designed to fail:A biopolitics of British citizenship[J]. Citizenship Studies, 2010, 14(1): 61-74. DOI:10.1080/13621020903466357 |

| [38] |

Legg S. Of Scales, networks and assemblages:The league of nations apparatus and the scalar sovereignty of the government of India[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2009, 34(2): 234-253. DOI:10.1111/tran.2009.34.issue-2 |

| [39] |

Painter J. Regional biopolitics[J]. Regional Studies, 2013, 47(8): 1235-1248. DOI:10.1080/00343404.2011.653333 |

| [40] |

Evered K T, Evered E Ö. State, peasant, mosquito:The biopolitics of public health education and malaria in early republican Turkey[J]. Political Geography, 2012, 31(5): 311-323. DOI:10.1016/j.polgeo.2012.05.002 |

| [41] |

Brown M, Knopp L. Between anatamo-and bio-politics:Geographies of sexual health in wartime Seattle[J]. Political Geography, 2010, 29(7): 392-403. DOI:10.1016/j.polgeo.2010.10.001 |

| [42] |

Ingram A. Biosecurity and the international response to HIV/AIDS:Governmentality, globalisation and security[J]. Area, 2010, 42(3): 293-301. |

| [43] |

Mansfield B. Environmental health as biosecurity:"Seafood choices, " risk, and the pregnant woman as threshold[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 969-976. DOI:10.1080/00045608.2012.657496 |

| [44] |

Barker K. Biosecure citizenship:Politicising symbiotic associations and the construction of biological threat[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(3): 350-363. DOI:10.1111/tran.2010.35.issue-3 |

| [45] |

Smith S. Intimate geopolitics:Religion, marriage, and reproductive bodies in Leh, Ladakh[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(6): 1511-1528. DOI:10.1080/00045608.2012.660391 |

| [46] |

Singh N M. The affective labor of growing forests and the becoming of environmental subjects:Rethinking environmentality in Odisha, India[J]. Geoforum, 2013, 47(2): 189-198. |

| [47] |

Rose N. The Politics of Life Itself:Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century[M]. Princeton: Princeton University Press, 2007: 131-154.

|

| [48] |

Davis A J. To make live or let die[J]. American Journal of Nursing, 1981, 81(3): 582-582. |

| [49] |

Griffiths M, Repo J. Biopolitics and checkpoint 300 in occupied Palestine:Bodies, affect, discipline[J]. Political Geography, 2018, 65: 17-25. DOI:10.1016/j.polgeo.2018.04.004 |

| [50] |

Macleavy J. Neoliberalising subjects:The legacy of New Labour's construction of social exclusion in local governance[J]. Geoforum, 2008, 39(5): 1657-1666. DOI:10.1016/j.geoforum.2008.06.005 |

| [51] |

Fluri J. Capitalizing on bare life:Sovereignty, exception, and gender politics[J]. Antipode, 2012, 44(1): 31-50. DOI:10.1111/anti.2012.44.issue-1 |

| [52] |

Sothern M, Dickinson J. Repaying the gift of life:Self-help, organ transfer and the debt of care[J]. Social & Cultural Geography, 2011, 12(8): 889-903. |

| [53] |

Labban M. Against value:Accumulation in the oil industry and the biopolitics of labour under finance[J]. Antipode, 2014, 46(2): 477-496. DOI:10.1111/anti.v46.2 |

| [54] |

Sparke M B. A neoliberal nexus:Economy, security and the biopolitics of citizenship on the border[J]. Political Geography, 2006, 25(2): 151-180. DOI:10.1016/j.polgeo.2005.10.002 |

| [55] |

Bailey A J. Migration, recession and an emerging transnational biopolitics across Europe[J]. Geoforum, 2013, 44(1): 202-210. |

| [56] |

Pero R, Smith H. In the "service" of migrants:The temporary resident biometrics project and the economization of migrant labor in Canada[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(2): 401-411. DOI:10.1080/00045608.2013.875804 |

| [57] |

Hardt M, Negri T. Commonwealth[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009: 56-63.

|

| [58] |

Kostakis V, Niaros V, Giotitsas C. Production and governance in hackerspaces:A manifestation of commons-based peer production in the physical realm?[J]. International Journal of Cultural Studies, 2014, 18(5): 555-573. |

| [59] |

Ek R. Giorgio agamben and the spatialities of the camp:An introduction[J]. Geografiska Annaler, 2010, 88(4): 363-386. |

| [60] |

Cooper M. Pre-empting emergence:The biological turn in the war on terror[J]. Theory Culture & Society, 2006, 23(4): 113-135. |

| [61] |

Morrissey J. Liberal lawfare and biopolitics:US juridical warfare in the war on terror[J]. Geopolitics, 2011, 16(2): 280-305. DOI:10.1080/14650045.2010.538872 |

| [62] |

Hyndman J. Migration wars:Refuge or refusal?[J]. Geoforum, 2005, 36(1): 3-6. DOI:10.1016/j.geoforum.2004.11.001 |

| [63] |

Darling J. Cities of refuge: Asylum and the politics of hospitality[D]. Durham: Durham University, 2009: 1-292.

|

| [64] |

Corva D. Neoliberal globalization and the war on drugs:Transnationalizing illiberal governance in the Americas[J]. Political Geography, 2008, 27(2): 176-193. DOI:10.1016/j.polgeo.2007.07.008 |

| [65] |

Amoore L. Biometric borders:Governing mobilities in the war on terror[J]. Political Geography, 2006, 25(3): 336-351. DOI:10.1016/j.polgeo.2006.02.001 |

| [66] |

Hanafi S. Spacio-cide:Colonial politics, invisibility and rezoning in Palestinian territory[J]. Contemporary Arab Affairs, 2009, 2(1): 106-121. DOI:10.1080/17550910802622645 |

| [67] |

Boano C, Martén R. Agamben's urbanism of exception:Jerusalem's border mechanics and biopolitical strongholds[J]. Cities, 2013, 34: 6-17. DOI:10.1016/j.cities.2012.06.010 |

| [68] |

Fluri J. "Foreign passports only":Geographies of (post) conflict work in Kabul, Afghanistan[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2009, 99(5): 986-994. DOI:10.1080/00045600903253353 |

| [69] |

Gregory D. The black flag:Guantánamo bay and the space of exception[J]. Human Geography, 2006, 88(4): 405-427. |

| [70] |

Martin L L. Bombs, bodies, and biopolitics:Securitizing the subject at the airport security checkpoint[J]. Social & Cultural Geography, 2010, 11(1): 17-34. |

| [71] |

Griffin L. The limits to good governance and the state of exception:A case study of North Sea fisheries[J]. Geoforum, 2010, 41(2): 282-292. DOI:10.1016/j.geoforum.2009.10.007 |

| [72] |

Diken B. From refugee camps to gated communities:Biopolitics and the end of the city[J]. Citizenship Studies, 2004, 8(1): 83-106. DOI:10.1080/1362102042000178373 |

| [73] |

Schinkel W, Berg M V D. City of exception:The Dutch revanchist city and the urban homo sacer[J]. Antipode, 2011, 43(5): 1911-1938. DOI:10.1111/anti.2011.43.issue-5 |

| [74] |

Cupples J. Wild globalization:The biopolitics of climate change and global capitalism on Nicaragua's Mosquito Coast[J]. Antipode, 2012, 44(1): 10-30. DOI:10.1111/anti.2012.44.issue-1 |

| [75] |

Dalby S. Biopolitics and climate security in the Anthropocene[J]. Geoforum, 2013, 49: 184-192. DOI:10.1016/j.geoforum.2013.06.013 |

| [76] |

Donovan A. Geopower:Reflections on the critical geography of disasters[J]. Progress in Human Geography, 2017, 41(1): 44-67. DOI:10.1177/0309132515627020 |

| [77] |

Hellberg S. The Biopolitics of Water:Governance, Scarcity and Populations[M]. Oxon: Routledge, 2018: 1-182.

|

| [78] |

Domosh M. Race, biopolitics and liberal development from the Jim Crow South to postwar Africa[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2018, 43(2): 312-324. DOI:10.1111/tran.2018.43.issue-2 |

| [79] |

Barker K. Biosecurity:Securing circulations from the microbe to the macrocosm[J]. The Geographical Journal, 2015, 181(4): 357-365. DOI:10.1111/geoj.2015.181.issue-4 |

| [80] |

Sziarto K M. Whose reproductive futures? Race-biopolitics and resistance in the Black infant mortality reduction campaigns in Milwaukee[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 2017, 35(2): 299-318. DOI:10.1177/0263775816655803 |

| [81] |

Greenhalgh S, Winckler E A. Governing China's Population:From Leninist to Neoliberal Biopolitics[M]. Stanford: Stanford University Press, 2005: 1-375.

|

| [82] |

Rose M. Negative governance:Vulnerability, biopolitics and the origins of government[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2014, 39(2): 209-223. DOI:10.1111/tran.2014.39.issue-2 |

| [83] |

García-Lamarca M, Kaika M. 'Mortgaged lives':The biopolitics of debt and housing financialisation[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2016, 41(3): 313-327. DOI:10.1111/tran.2016.41.issue-3 |