2. 华南师范大学 地理科学学院, 广州 510631

2. School of Geography, Southern China Normal University, Guangzhou 510631, China

飞地(enclave)是一种常见的空间现象,也是一个重要的人文地理学概念。从封建时期的封臣采邑,到殖民时代的海外扩张,再到现代民族国家体系的建立,飞地多是权力更迭与资源划分的产物。独特的空间关系和复杂的权属特征,使其常常在国际关系、区域发展中扮演重要的角色。最初的飞地主要指代本国主体之外的领土,被视为一种非常态的存在,如Ratzel指出的,不连续的领土现象是形成领土完整国家的一个重要阶段[1],Robinson也认为,拥有不间断的领土是一个政治实体顺利运作的重要条件[2]。随着时代的发展,飞地现象并未如上述预言期望的那样逐渐减少,反而延伸出了更多样的形式[3]。与之相应,飞地的相关研究也从地理学、政治学延伸到经济学、社会学等相关领域,产生了诸如飞地经济、族裔飞地、文化飞地等若干派生概念[4-6]。在概念泛化的过程中,飞地常作为一个具象的景观名词出现,用来描述、指代小块的异质空间,没有体现出背后抽象的学术意向。对于飞地的核心特点是什么,和普通的空间异质现象有何不同,飞地视角对于地理学研究有何意义等问题,也尚未形成系统的认识。在此背景下,本文聚焦于飞地概念本身和内涵演变,通过对既有学术成果的梳理和国内外研究进展的辨析,尝试识别飞地在人文地理学研究中的脉络与思路。希望本文的工作可以为开展多维度的飞地研究提供帮助,为将来的国家领土管控、区域城乡治理、对外投资开发等相关研究的开展提供思路框架的借鉴。

2 飞地的内涵与分类 2.1 飞地的内涵地理学中的飞地通常指土地所有权(特别是行政管辖权)和土地所在位置分离的现象[7-9]。英文中“飞地”的概念产生于中世纪,最初使用飞地(enclave)概念的应该是1526年英法两国签订的马德里条约(The Treaty of Madrid)。之后,飞地逐渐成为欧洲外交语言中的一个重要概念。早期的英文文献多使用“外飞地”exclave(ex-外,离,从……出来)的说法,以强调“隔离”和“排斥”的含义。20世纪80年代之后,“(内)飞地”enclave(en-在里的,内部的)的运用逐渐增多。《牛津地理学词典》中对飞地的定义就强调了两层含义:①在一个国家内却被另外一个国家管辖的小块区域;②和本国经济联系较少,主要受外国资本支配(regulated)的小块区域[10]。该定义不仅强调了域外领土的内涵,也包括了经济飞地的情况。《人文地理学词典》中对飞地的定义也是类似,指“位于某一领土范围内,但与其有文化差异或政治隔离的小块领土”[11]。该定义下的飞地与周围地区在政治、经济、社会等方面表现出明显的属性差异,但和某一不相邻地区保有密切联系,已经超出了传统的国家领土含义,成为一个具有多尺度特征的概念。

中国关于飞地现象的记载最早出现于战国,在历史文献中有“插花地”的说法[12]。插花地作为一个本土概念,是“各种穿插交错或经界不正之地的总称,根据基本形状分为飞地和犬牙之地” [13],和飞地并不完全对应。因为和欧洲存在历史背景的差异,中文中的插花地和飞地都主要强调了一国之内行政区的尺度。在上海辞书出版社的《地理学词典》中,飞地就是指“因历史原因、资源分布与开发、城市经济发展与人口疏散等需要,在行政区以外、但属行政区管辖并与之有经济等方面密切联系的土地”[14]。

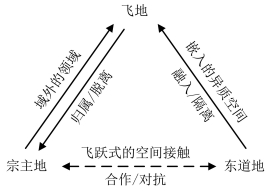

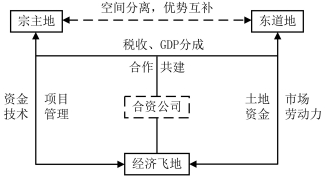

可见,飞地在国内外具有不同的特征和运用倾向,英文中的exclave和enclave强调跨国的属性,并向多尺度内涵演变,而中文中的飞地(插花地)却主要集中于跨地区的含义。不过,无论是西方还是国内,对飞地的认识都突出了宗主地和东道地的存在。飞地是宗主地的一部分,宗主地通过一定方式的权力行使来规范飞地的内部运行模式[15],东道地和飞地之间有直接的空间接触,宗主地、东道地和飞地三者之间的关系构成了理解飞地的基本框架(图 1)。对于宗主地来说,飞地往往会增加管理成本,但是也能为其提供额外的军事和经济利益。对于东道地,飞地可能是嵌入其中的搅局者,也有可能是发展的窗口与桥梁。飞地为原本隔离的东道地和宗主地间带来飞跃式的空间接触,既可能成为两地交往的阻碍,也可能是合作的结果和促成者。因此,在具体的实证研究中,对宗主地、东道地和飞地的三边关系进行探讨,是理解飞地起源、发展和现状必不可少的部分。

|

图 1 飞地、宗主地和东道地三边关系框架 Fig.1 The Triangle of Enclave, Home Land and Host Land |

现实中的飞地现象纷繁复杂,对其进行简明有效的类别划分,是加深概念理解,加强学术讨论的基础。过去比较经典的飞地分类主要有两种。一种是罗宾森(Robinson)分类法,罗宾森主要从飞地存在的时间和空间特征出发,将飞地分为标准飞地(normal exclaves)、准飞地(pene-exclaves)、类飞地(quasi-exclaves)、虚拟飞地(virtual exclaves)和临时飞地(temporary exclaves)五种类型[7]。标准飞地指一国的部分领土被另一个国家完全包围的情况;准飞地和类飞地依据飞地的可进入性划分,准飞地是指虽然没有和本国领土分离,但只能通过另一个国家的领土才能顺利到达的飞地,一般位于山地等特殊地形环境中;类飞地指曾经的标准飞地(由于交通条件的变化等原因)不再具有飞地属性的情况;虚拟飞地指某一地区在法律上不属于宗主国,但是却受到其控制、影响,发挥了类似飞地的功能;临时飞地指西柏林这类存在时间短暂的飞地。罗宾森的分类方法提出于冷战时期,强调飞地的地理区位和领土属性,被西方很多地理学家沿用,比较适用于地缘政治时代欧洲复杂的领土情况。

第二种是温纳库尔(Vinokurov)在2007年提出的解读方法。他将飞地分为主权飞地(sovereign enclaves),硬领土飞地(hard territory enclaves)和软飞地(soft enclaves)三种类型[16, 17]。其中主权飞地指整个领土被另一个国家完全包围的国家;硬领土飞地指位于某一国家境内但不属于其管辖的一小块领土,在国际法中被称为“真正的飞地”;软飞地包括语言飞地(language enclaves)、经济飞地(economic enclaves)、文化飞地(cultural enclaves)和宗教飞地(religious enclaves)等类型。在罗宾森分类法的基础上,温纳库尔分类法涵盖的对象范围更广,但其仍将主要精力聚焦于国家领土间的飞地现象,把无主权统辖关系的飞地统称为“软飞地”,这种理解颇为宽泛。

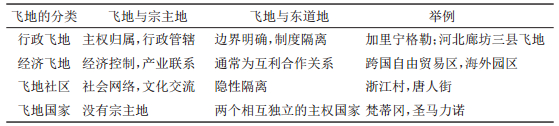

本文认为,飞地的概念是不断演进的,基于当下对飞地内涵的理解,可以根据飞地与宗主地、东道地的关系进行类型整理,将飞地划分为行政飞地、经济飞地、飞地社区和飞地国家四种类型。行政飞地强调宗主地对飞地的行政管辖权,飞地是宗主地领土的一部分;经济飞地突出飞地与宗主地的经济联系,宗主地可以通过某种方式对飞地的经济活动实施控制和影响;飞地社区包括族裔飞地、宗教飞地等,该类飞地与宗主地之间虽无直接的从属关系,但是在文化、信仰等方面存在隐性联系。飞地国家的情况较为特殊,指某一国家的全部领土被另一个国家包围的情况。因为本身就是一个独立的政治实体,飞地国家只有东道地,没有宗主地,如梵蒂冈、圣马力诺等。总的来说,行政飞地和东道地之间有明确的边界划定和严格的过界限制,经济飞地和飞地社区与东道地间的边界相对模糊,制度上的隔离程度较低。将飞地分为这四类,是更贴合当前研究现状的一个理解维度,具体示意与举例如表 1所示。

| 表 1 人文地理学中的飞地类型划分 Tab.1 Classification of Enclaves in Human Geography |

从以上分析可以看出,相关研究对飞地概念的运用在不断变化、拓展,从最初强调“域外领土”的含义,到逐渐侧重“经济飞地”和“飞地社区”的内涵(图 2)。其内涵变化总体呈现两个动态特点:一是关于飞地的讨论由政治外交领域拓展到社会、经济、文化等多个面向;二是飞地的含义不再局限于国家尺度,已经成为一个多尺度并行的概念。以下将依据飞地内涵的变化特点展开详述。

|

图 2 人文地理学中的飞地概念演变 Fig.2 The Evolution of Concept of Enclave in Human Geography |

威斯特伐利亚条约之后,现代民族国家体系将主权与空间对应联系起来。飞地于是被默认为专指国家之间的领域嵌套现象,是一种特殊的国土景观。飞地的存在,一方面打破了东道国和宗主国领土的完整性;另一方面,远离本土的“飞出”状态和其本身作为一块领土的属性,让飞地面临的双边关系比普通边境更为复杂[18]。地缘政治学者们由此常常把飞地视为一个窗口,从中窥探国家政权间的角力。

飞地的存在有时会给相邻国家带来紧张情绪,并常与政治联盟、政府的不稳定、经济萧条、边界纠纷和国际关系等问题联系在一起[19]。如冷战时期的西柏林,被视为社会主义和资本主义两大阵营的角力场,在国际局势中具有举足轻重的影响力。相关研究如Robinson分析了西柏林的经济、交通、公共服务等方面的社会运转情况,重点关注其和东柏林、社会主义阵营以及资本主义阵营之间复杂的政治关系[2]。Catudal对西柏林的内部稳定、可进入性以及柏林墙的政治影响进行了讨论,从政治处境和边界变化入手,分析了西柏林对国际关系和未来领土问题的影响[20]。

对于非敏感地区的飞地,对宗主政策和经济发展状况的分析是学者探索的重点。如Minghi分析了美国外飞地罗伯茨角从军事基地转变为经济投资地的过程,尽管在政策上归属美国,但公共服务缺失和区位邻近让其与加拿大的社会经济联系日趋紧密[21]。类似的,Curti认为,马恩岛飞地独特的地理条件是促使其发展出与英国本土不同经济模式的重要因素[22]。

可见,将飞地现象默认为只存在于国家尺度,是前期研究的基本视角。20世纪70年代后,欧洲和北美地区的边界争端不断减少,国际行政飞地研究随之陷入低谷,少数的文献延续了之前以政治视角为主的研究思路。与此同时,西方人文地理学的社会转向和人文转向,让学者们逐渐摆脱飞地领土属性的限制,开始用更多元的视角关注飞地本身的发展机遇和生存状态。位于发展中国家边境地区的小块飞地,在远离宗主国的同时受到东道国的限制,常处于“两不管”的混乱状态,居民的生活缺乏基本的安全保障,还会产生文化传承和身份认同上的困惑。相关研究如Shewly引用Agamben的“赤裸生命(bare life)”理论,认为印度和孟加拉国边境飞地上的居民生活在被“抛弃”的领土上,不仅被排除在宗主国的司法体系和公民权之外,还会受到东道国的制约和剥削[23]。Baumann以巴以边界飞地作为案例地,探究了居民的日常行为如何影响和重塑飞地等[24]。

3.2 经济飞地对于经济飞地,学术界还没有统一的定义,FDI飞地,自由贸易区,经济特区等与周围存在经济差异与隔离的小块区域,在广义上都可被视为经济飞地。经济飞地不仅可以由行政飞地转换而来,也可以通过全球产业链被不断制造。冷战后,全球竞争从国家领土角逐转向经济博弈,国家和跨国公司、区域组织等一道成为全球经济网络中的积极行动者。尽管国家不再是单纯的政治、战争容器,但是当今世界仍然处于民族—国家体系的控制之下,存在各种制度障碍。在此背景下,主动利用和创造飞地,可以降低跨界成本,巧妙地克服国家作为经济活动容器的局限性。

首先,遗留的行政飞地如果处理得当,不但可以摆脱“a stone in one's shoe”的尴尬处境,甚至能帮助宗主地扩大对外影响力,解决领土争端,推进国际交流。人们倾向于认为,拥有飞地的国家比无飞地的国家实力更强[25]。一个较为典型的例子是美国的阿拉斯加州。阿拉斯加州被加拿大和美国本土隔开,不但具有丰富的矿产储备,在海事和航空领域也发挥着重要作用。此外,飞地处于两种历史文化和经济社会模式的影响下,可以利用区位条件开拓独特的发展路径。比如一些国际飞地会利用区位和制度优势,积极发展成为旅游目的地[26]。飞地旅游吸引的游客主要来自于东道国及其周边国家,一方面可以让游客免去常规出境旅游的繁复手续和高昂成本,近距离获得异域文化体验;同时可以利用制度优势发展低税购物和博彩等产业[27]。因为飞地的经济社会发展通常需要和东道国、宗主国进行三方合作,在这种情况下,飞地可以成为解决两地争端和历史遗留问题的一种新途径。

其次,冷战后全球产业分工格局的变动,也成为一个不断创造飞地的过程。Phelps将这类经济飞地(economic enclave)定义为:一块实体、行政或法律上有界的区域,经济上依赖于少数大公司,从事高度专业化的生产活动,与当地经济联系薄弱[28]。通过控制基础设施和核心技术,经济飞地可以将当地的生产过程、资源和劳动力都纳入到强大的世界经济体系中[29]。西方的海外殖民扩张,在某种程度上可以视为飞地经济的雏形。在经济地理领域,相关研究集中于“资源型飞地经济”和“FDI型飞地经济”,前者以矿产飞地、种植园飞地为代表[30, 31],后者关注跨国公司在海外设立的加工基地和产业园区,具体可以从东道地和宗主地两个视角分别着手。如Gallagher在The Enclave Economy一书中以墨西哥为例,从东道地视角出发,分析当地应对FDI经济飞地的策略和诉求,指出东道地积极接纳跨国投资,是希望飞地可以发挥区域增长极的溢出效应,带动本国进行产业升级[32]。又如Yeoh对新加坡在印度尼西亚、越南和中国的工业园项目进行对比分析,发现相同的模式在不同的投资环境下会孕育出差异化的结果。因此,尽管具备政策和战略优势,宗主地仍然需要慎重考量东道地政治、社会因素的影响[33]。

事实上,“飞地区位”是世界自由经济区的共同特征之一[34]。在区域尺度上,为实现某一政治或经济目的而设立,实施特殊政策的出口加工区、自由港、经济特区等,均可被视为国家常规行政区划和海关禁区之外的特殊飞地[35]。对于各类合作园区、卫星城现象,已有研究更多从空间集聚着手,没有突出其飞地内涵,通过宗主地、东道地的关系,可以将地方空间活动与国际生产组织联系起来,有利于加深对经济网络多尺度形式的认识[36]。

3.3 飞地社区碎片化的空间分布和居住隔离是现代城市,特别是全球城市中的常见现象。相比于前期的地缘政治视角,英语圈的飞地研究近年更加强调其在微观社会层面的内涵运用,关注全球化背景下的地方景观。

国际都市中的族裔飞地是最具代表性的飞地社区类型之一。劳动分工和技术进步降低了人口流动的门槛,移民改变了城市原本以国家或民族为特征的社会结构,形成了拼贴式的族裔布局。族裔飞地泛指在社会中少数族裔群体集中居住的空间[37],并常常会产生具有族裔特点的“飞地经济”[38]。国外有关城市内族裔飞地的理论和实证研究非常丰富,相比于其他学科,地理学者强调族裔飞地的空间属性,关注其分布演变,居住集聚,隔离景观等话题。如Poulsen通过对比纽约、悉尼、奥克兰族裔群体居住分布情况,对比总结三城族裔飞地的集聚模式[39]。Johnston和Brown都试图对不同空间中族裔人口进行定量分析,以判断当地社会的隔离情况[40, 41]。也有研究从更大的尺度去探讨宗主地的影响。如Hampton通过以新加坡—马来西亚—泰国的服务业飞地发展情况为例,指出跨界族裔联系(主要是华人)与边界政策对于当地旅游业的影响[42]。Molina通过比较宗主地联系和东道地移民政策,探讨跨国公司和族裔飞地在东道地的嵌入程度[43]等。

另外,劳工流动,历史遗留,社会风气以及资源配置的差异化,都会在城市发展的过程中发挥作用,进而促成各种马赛克式的隔离景观。以最常见的门禁社区为例,其主要通过房价对居民的经济能力进行划分,进一步成为造成社会隔离的工具[44]。和普通族裔飞地不同的是,尽管和周围环境有严格的出入控制,发达地区的高端住宅实际上深嵌于全球精英网络中,体现了财富、文化和权力的跨尺度连接[45]。更进一步的研究中,Cséfalvay通过对比欧洲不同国家的居住区飞地现象,认为除了实体的门禁,这种城市割裂的背后有着更深层次的制度动力因素[46]。在流的连接突破空间距离的今天,飞地社区很容易成为精英阶层实现基础设施垄断的工具,从交通、网络到教育和食物的获取,破碎的空间会加剧资源获取机会的不平等[47]。

总的来说,最近的飞地研究大多聚焦于社会层面的含义和地方—全球尺度的转换,此时enclave的含义更类似于中文中的“聚居区”。不过,在族裔飞地的话题上,飞地不仅展现族裔景观本身,而且强调其与东道地、宗主地间的互动。如果将其放在更大的空间尺度中,探讨聚居空间与宗主地的联系,宗主国与东道国关系对聚居区产生的影响,则飞地的视角可以提供更为贴切的阐述。

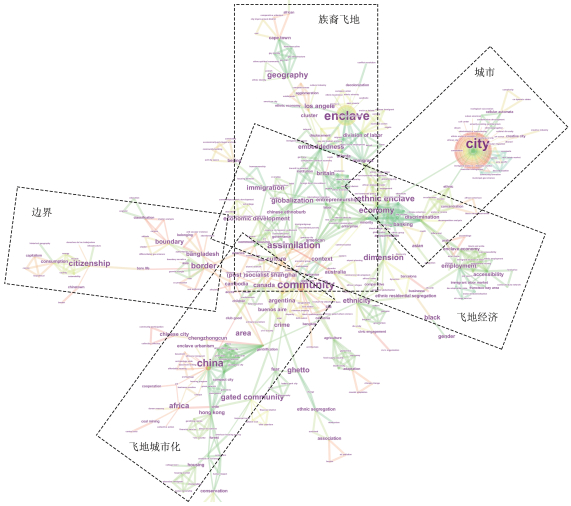

4 近期的飞地研究热点为了更好地掌握飞地的研究进展,本文利用Citespace工具,结合关键词共现和研究索引情况,辨识和追踪人文地理学中飞地的近期研究热点。本文分析采用“Web of Science”核心合集下的SSCI数据库,在“geography”类别中以“enclave”、“exclave”、“host country”和“home country”为关键词进行检索,最终得到405条来源文献,信息包括作者、标题、来源出版物、摘要和参考文献等。在citespace中,本文运用Usage2013方法处理数据,即进一步筛选出2013年至今,每年全文的访问和保存记录次数前50的文献,并最终将关键词共现情况呈现如图 3。

|

图 3 飞地研究热点共现图谱 Fig.3 Keywords Co-occurrence Graph of Western Enclave Research |

首先,共现网络的整体结构完整,没有出现断裂、离散的节点,这表示近期飞地研究的话题比较集中,在学科内有较好的研究基础和文献承接。其次,一些关键词位于网络核心位置,与各个话题节点都联系紧密。具体来看,全球化(globalization)是影响深远的背景信息,社区(community)是最受关注的飞地类型,同化(assimilation)、维度(dimension)等则是被广泛使用的研究视角。根据节点分布可以进一步辨析出5个主要话题,分别是族裔飞地(ethnic enclave),城市(city),飞地经济(enclave economy),飞地城市化(enclave urbanism)和边界(border)。就整体呈现结果来看,当下的飞地研究以城市中的飞地社区为主要发力点,重点围绕经济全球化、城市化和跨国移民进行深入讨论。

通过节点标识可以看出,飞地经济的相关研究主要包括两方面的内容,一是以族裔飞地为基础发展起来的族裔经济,体现在图上是族裔飞地与飞地经济模块存在较多的重叠节点;二是城市发展过程中由于跨国投资和劳工移民形成的飞地社区。族裔飞地和飞地经济研究中,嵌入(embeddedness),劳动分工(division of labor),移民(immigration)等是热门议题。飞地城市化话题尤其关注中国、非洲等发展中国家和地区,其中较为活跃的是住宅飞地研究,城中村和隔陀研究。和中国相关的议题中,香港、广州、上海三地均出现在网络中,研究又各有侧重。香港突出其金融制度的特殊性;广州历史悠久,集大盘开发、城中村和绿道网络建设为一地,让城市空间呈现出碎片化的格局,是很具有中国特色的飞地城市化研究样本。上海和加拿大、美国、澳大利亚等一起围绕在“社区”议题附近,可以推测其有关研究与西方发达地区类似,注重城市治理与社会隔离问题。

相比于其他四个话题相互交织呈现出的密网,边界研究脉络较为孤单地从连线中延伸出去。边界话题下的飞地研究主要指向行政飞地,主要共现词有公民身份(citizenship),归属(belonging),孟加拉国(Bangladesh)等。尽管对地缘政治视角下的飞地讨论已经冷却,现存少数行政飞地仍然处于异常跨界压力和混乱社会状态中,以印度和孟加拉国间的飞地为典型代表,为地理学家提供了边界研究的前沿案例,值得进行持续关注。

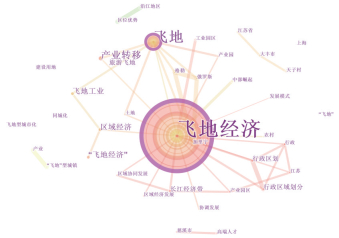

与英文文献对应,在中国知网数据库(CNKI)核心期刊中以“飞地”作为关键词进行文献搜索,最终筛选出282条中文文献。由于中文文献量较小,在此不进行时间区的框定,直接取前40%的共引文献关键词可视化如图 4所示。

|

图 4 中文飞地研究关键词共现图谱 Fig.4 Keywords Co-occurrence Graph of Chinese Enclave Research |

受特定时期发展要求的影响,中文飞地研究关键词共现图整体呈现出以“飞地经济”为中心,单极发散的节点布局,网络关系简单,同时存在多个断裂的节点组。除飞地经济外,另有少部分文献涉及到了旅游孤岛、飞地城市化等现象。中文文献关注的飞地经济现象同样可以分为两类,一为计划经济时代,由于资源开发、经济发展与人口疏散等需要,政府通过行政手段打造的农林牧工矿飞地;二为在改革开放过程中,我国沿海地区和外资企业合作,或是东南沿海发达地区与内地欠发达地区合作产生的飞地。从研究区域上来看,长三角地区作为第一批开展飞地经济的区域,有关研究较多。对比图中呈现的内容,国外经济飞地研究和中文所指最大的不同之处在于,前者是行动主体在社会经济行为(如迁移、投资)过程中产生的空间景观,是一种不断占据、改变空间的过程;而后者多为行政主体有意创造的发展模式,即先划定空间,再培育、规范空间内的活动,兼具行政飞地和经济飞地的属性。在国内行政区域限制的情况下,飞地经济区的出现在一定程度上促进了产业的自由转移和区域资源的整合。

总体来说,目前国内已有的飞地研究话题较为单一,相关话题研究多集中于经济学、管理学领域,地理学文献积累有限。但是,从现状出发,我国历史文化悠久,海陆领域广阔,行政边界复杂,同时具有多民族杂居,正处于快速城市化阶段的现实特点。飞地是体现制度遗留(单位大院、华侨农场等),实现城市拓张(开发区、大学城等)的重要方式。可以说,中国不断变化而又复杂的国情,为飞地研究提供了得天独厚的土壤,相关议题也具备成为研究热点的潜力[48, 49]。

5 讨论与展望本文结合传统文献梳理方法和计量工具,从概念演变的角度挖掘飞地研究的发展脉络和研究热点,主要目的在于针对飞地的核心内涵搭建一个多主体的分析框架。借用物理学中的概念,飞地的存在实际上是相对的,只有将宗主地和东道地作为参照系,才可以正确把握飞地的内涵。在宗主地、东道地分别为轴的坐标系中,飞地的概念不断嬗变,不但延伸出了新的内涵,还得到了立体化的尺度形塑。因此,作为一个经典的地理学概念,飞地不仅可以概括各类地理空间异质现象,还有望成为解读地理隔离、空间权力连接的分析工具。最后,本文提出几点展望,希望可以对之后的理论与实证研究有所帮助。

5.1 作为一种分析视角飞地的本质是与周围具有异质性的小块领域。和普通异质现象不同的是,飞地的讨论中至少会出现两个以上的空间主体,即飞地、宗主地和东道地,三者彼此嵌套,空间上的非连续性带来特殊的权力关系。作为一个分析框架,飞地对于从全球化视角下认识局域的异质景观提供了一个很好的分析维度,从而使不同尺度的空间联系得以体现,可以更真实地反映全球化背景下相互联系的空间景观的形成机制。如从粤港澳大湾区看地方合作模式,从国际关系看移民飞地的演变等等,通过和更高级别主体的联系,飞地视角可以让地理学者跳脱出原有的地方(local)尺度分析的局限性,为研究提供更丰富的区域(regional)和全球(global)尺度层次。因此,把飞地作为一种分析视角,将实体的异质现象转化为权力网络和尺度政治的搭建,对于推动飞地研究发展,无疑是一个值得期待的方向。

5.2 作为一种地方经济模式由于历史和体制原因,我国行政区经济特征明显,资源配置受到行政区划的刚性约束,飞地模式在当前的区域合作中非常普遍。国内常讲的“飞地经济”一般指两个经济发展水平不同、相互独立的行政区,借助税收分配等合作机制,突破原有的体制限制,采取跨越空间的行政管理和经济开发策略,最终实现优势互补、互利共赢的发展模式。从经济地理学视角出发,飞地经济主要建立在“增长极”理论和区域比较优势理论的基础上,其目的是降低行政协调成本,推动跨尺度的资源配置(图 5)。

|

图 5 飞地经济建设模式示意图 Fig.5 The Model of Enclave Economic Construction |

西方和国内的飞地均有经济相关的内涵。西方人文地理学的经济飞地研究对中国的最大启示在于,学者们不仅要将飞地经济看作本地政府置换资源的工具,同时也应该注意到更为宏观的国际经济合作过程。当前,我国对内协调区域发展,对外输出优势产能,此背景下的园区建设、基建项目、能源开发等等,都可以归结到飞地的概念下进行讨论。以新加坡政府和中国政府联合开发的园区(苏州工业园等)为例,通过软件传输项目(software transfer project),将新加坡的发展经验和管理理念与中国的市场、资源相结合。若将这类园区视为飞地,在已有的价值链研究中引入空间视角,探索中央政府、地方政府、新加坡政府以及外来投资者间多尺度的互动,有助于进一步总结跨国经济合作项目的建设经验。

5.3 作为一种社区类型在中国,改革开放之后,原有的城乡二元体系和单位体制被逐渐分解,小城镇新兴发展,大城市迅速扩张,连同开发区建设、大盘开发等活动,空间分异和社会分层在城市化进程中逐渐凸显[50]。在很多地区出现的老旧社区与新兴楼盘毗邻,高档住宅盘踞在村庄内部,城中村镶嵌于高楼之间等景象,都可以被视为一种飞地城市化现象。此外,全球化背景下城市中的族裔飞地,旅游景点开发形成的度假区飞地等,也形成了不同特征的飞地景观。除了从城市地理学探讨这种用地破碎和功能混杂的空间现实,还可以将其放在空间生产的视角下来看,这些飞地景观不仅是本地各主体相互作用的产物,同时也体现了跨尺度的资源分配和权力要素的作用。在移民、资本流动日益全球化的今天,城市内部的飞地社区不仅是一种地方景观,也是国际资本、人口流动作用下的空间生产的结果,而飞地的分析视角可以很好呈现这一真实的机制,为研究带来新的启发。

| [1] |

Lundén T. Exclaves-Geographical and historical perspectives[M]//Jańczak J, Osiewicz P. European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering. Berlin, Germany: Logos Verlag Berlin, 2012: 11-20.

|

| [2] |

Robinson G W S. West Berlin:The geography of an exclave[J]. Geographical Review, 1953, 43(4): 540-557. DOI:10.2307/212038 |

| [3] |

Farran C D. International enclaves and the question of state servitudes[J]. International & Comparative Law Quarterly, 1955, 4(2): 294-307. |

| [4] |

Sanders J M, Nee V. Limits of ethnic solidarity in the enclave economy[J]. American Sociological Review, 1987, 52(6): 745-773. DOI:10.2307/2095833 |

| [5] |

Waldinger R. The ethnic enclave debate revisited[J]. International Journal of Urban & Regional Research, 1993, 17(3): 444-452. |

| [6] |

Marcuse P. The Enclave, the citadel, and the ghetto:What has changed in the post-fordist U.S. City[J]. Urban Affairs Review, 1997, 33(2): 228-264. DOI:10.1177/107808749703300206 |

| [7] |

Robinson G W S. Exclaves[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1959, 49(3): 283-295. DOI:10.1111/j.1467-8306.1959.tb01614.x |

| [8] |

Parks V. The gendered connection between ethnic residential and labor-market segregation in Los Angeles[J]. Urban Geography, 2004, 25(7): 589-630. DOI:10.2747/0272-3638.25.7.589 |

| [9] |

Aalto P. A European geopolitical subject in the making? EU, Russia and the Kaliningrad question[J]. Geopolitics, 2002, 7(3): 142-174. DOI:10.1080/714000977 |

| [10] |

Mayhew S. Oxford Dictionary of Geography[M]. Shanghai, China: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001: 151.

|

| [11] |

Gregory D, Johnston R, Pratt G, et al. The Dictionary of Human Geography(5th)[M]. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2000: 191.

|

| [12] |

史念海.论战国时期的"插花地"[M]//史念海.河山集七集.西安: 陕西师范大学出版社, 1999: 504-519. [Shi Nianhai. Lun Zhanguo Shiqi de Chahuadi (The Chahuadi of the Warring States Period)[M]//Shi Nianhai. He Shan Ji(the Rivers and Mountains) NO.7. Xi'an: Shaanxi Normal University Educational Publishing Group, 1999: 504-519.]

|

| [13] |

杨斌. 历史时期插花地的基本概念讨论[J]. 西南大学学报:社会科学版, 2013, 39(5): 150-154. [Yang Bin. Lishi Shiqi Chahuadi de Jiben Gainian Taolun (Discussion on the basic concept of Chahuadiin historical period)[J]. Journal of Southwest University:Social Sciences Edition, 2013, 39(5): 150-154.] |

| [14] |

马永立. 地理学词典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1983: 75-76. [Ma Yongli. Dilixue Cidian (The Dictionary of Geography)[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 1983: 75-76.]

|

| [15] |

刘云刚, 叶清露, 许晓霞. 空间, 权力与领域:领域的政治地理研究综述与展望[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 1-6. [Liu Yungang, Ye Qinglu, Xu Xiaoxia. Space, power and territory:A review on territory in political geography[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.03.002] |

| [16] |

Vinokurov E. A Theory of Enclaves[M]. Lanham, MD: Mpra Paper, 2007: 29-35.

|

| [17] |

Berger S. The study of enclaves-some introductory remarks[J]. Geopolitics, 2010, 15(2): 312-328. DOI:10.1080/14650040903486942 |

| [18] |

Diener A C, Hagen J. Borderlines and Borderlands:Political Oddities at the Edge of the Nation-state[M]. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2010: 121-136.

|

| [19] |

Mountz A. Political geography I:Reconfiguring geographies of sovereignty[J]. Progress in Human Geography, 2013, 37(6): 829-841. DOI:10.1177/0309132513479076 |

| [20] |

Catudal H M. Steinstücken:The politics of a Berlin exclave[J]. World Affairs, 1971, 134(1): 51-62. |

| [21] |

Minghi J V. Point Roberts, Washington:The problem of an American exclave[J]. Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers, 1962, 24(1): 29-34. DOI:10.1353/pcg.1962.0004 |

| [22] |

Curti G P. The isle of man:Geographical factors in the evolution of a political enclave[J]. Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers, 1961, 23: 18-27. DOI:10.1353/pcg.1961.0000 |

| [23] |

Shewly H J. Abandoned spaces and bare life in the enclaves of the India-Bangladesh border[J]. Political Geography, 2013, 32(1): 23-31. |

| [24] |

Baumann H. Enclaves, borders, and everyday movements:Palestinian marginal mobility in East Jerusalem[J]. Cities, 2016, 59: 173-182. DOI:10.1016/j.cities.2015.10.012 |

| [25] |

Conning J H, Robinson J A. Enclaves and development:An empirical assessment[J]. Studies in Comparative International Development, 2009, 44(4): 359-385. DOI:10.1007/s12116-009-9052-1 |

| [26] |

Timothy D J. Political boundaries and tourism:Borders as tourist attractions[J]. Tourism Management, 1995, 16(7): 525-532. DOI:10.1016/0261-5177(95)00070-5 |

| [27] |

Gelbman A, Timothy D J. Border complexity, tourism and international exclaves:A case study[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(1): 110-131. DOI:10.1016/j.annals.2010.06.002 |

| [28] |

Phelps N A, Atienza M, Arias M. Encore for the enclave:The changing nature of the industry enclave with illustrations from the mining industry in Chile[J]. Economic Geography, 2015, 91(2): 119-146. |

| [29] |

Graham S, Marvin S. Splintering Urbanism:Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition[M]. London, UK/New York, USA: Routledge, 2002: 309-328.

|

| [30] |

Hayter R. Single industry resource towns[M]//Sheppard E, Barnes T J. A Companion to Economic Geography. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2008: 209-308.

|

| [31] |

Arias M, Atienza M, Cademartori J. Large mining enterprises and regional development in Chile:Between the enclave and cluster[J]. Journal of Economic Geography, 2014, 14(1): 73-95. |

| [32] |

Gallagher K P, Zarsky L. The Enclave Economy:Foreign Investment and Sustainable Development in Mexico's Silicon Valley[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2007: 13-42.

|

| [33] |

Yeoh C, How W P N, Leong A L. Enclaves for enterprise:An empirical study of Singapore's industrial parks in Indonesia, Vietnam and China[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2005, 17(6): 479-499. |

| [34] |

孟广文. 由经济区演化模式及对天津滨海新区的启示[J]. 地理学报, 2009, 64(12): 1499-1512. [Meng Guangwen. Evolutionary model of world free economic zones and its significance to Tianjin Binhai New Area[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(12): 1499-1512.] |

| [35] |

Warr P G. Export processing zones:The economics of enclave manufacturing[J]. World Bank Research Observer, 1989, 4(1): 65-88. DOI:10.1093/wbro/4.1.65 |

| [36] |

Markusen A. Sticky places in slippery space:A typology of industrial districts[J]. Economic Geography, 1996, 72(3): 293-313. DOI:10.2307/144402 |

| [37] |

Portes A, Jensen L. What's an ethnic enclave? The case for conceptual clarity[J]. American Sociological Review, 1987, 52(6): 768-771. |

| [38] |

Zhou Y. Beyond ethnic enclaves:Location strategies of Chinese producer service firms in Los Angeles[J]. Economic Geography, 1998, 74(3): 228-251. DOI:10.2307/144375 |

| [39] |

Poulsen M, Johnson R, Forrest J. Plural cities and ethnic enclaves:Introducing a measurement procedure for comparative study[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2002, 26(2): 229-243. DOI:10.1111/ijur.2002.26.issue-2 |

| [40] |

Johnston R, Forrest J, Poulsen M. Are there ethnic enclaves/ghettos in English cities?[J]. Urban Studies, 2002, 39(4): 591-618. DOI:10.1080/00420980220119480 |

| [41] |

Brown L A, Chung S Y. Spatial segregation, segregation indices and the geographical perspective[J]. Population, Space and Place, 2006, 12(2): 125-143. DOI:10.1002/(ISSN)1544-8452 |

| [42] |

Hampton M P. Enclaves and ethnic ties:The local impacts of Singaporean cross-border tourism in Malaysia and Indonesia[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2010, 31(2): 239-253. DOI:10.1111/(ISSN)1467-9493 |

| [43] |

Molina J L, Valenzuela-Garía H, Lubbers M J, et al. Looking inside the ethnic enclave: Inequality, social capital and transnationalism[M]//Ryan L, Erel U, Angelo A. Migrant Capital: Networks, Identities and Strategies. London, UK: Palgrave Macmillan, 2015: 154-171.

|

| [44] |

Wu F. Rediscovering the 'gate' under market transition:From workunit compounds to commodity housing enclaves[J]. Housing Studies, 2005, 20(2): 235-254. DOI:10.1080/026730303042000331754 |

| [45] |

Pow C P. Living it up:Super-rich enclave and transnational elite urbanism in Singapore[J]. Geoforum, 2011, 42(3): 382-393. DOI:10.1016/j.geoforum.2011.01.009 |

| [46] |

Cséfalvay Z, Webster C. Gates or no gates? A cross-European enquiry into the driving forces behind gated communities[J]. Regional Studies, 2012, 46(3): 293-308. DOI:10.1080/00343404.2010.505917 |

| [47] |

Wissink B, Schwanen T, van Kempen R. Beyond residential segregation:Introduction[J]. Cities, 2016, 59: 126-130. DOI:10.1016/j.cities.2016.08.010 |

| [48] |

He Shenjing. Evolving enclave urbanism in China and its socio-spatial implications:The case of Guangzhou[J]. Social & Cultural Geography, 2013, 14(3): 243-275. |

| [49] |

周春山, 胡锦灿, 童新梅, 等. 广州市社会空间结构演变跟踪研究[J]. 地理学报, 2016, 71(6): 1010-1024. [Zhou Chunshan, Hu Jincan, Tong Xinmei, et al. The socio-spatial structure of Guangzhou and its evolution[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(6): 1010-1024.] |

| [50] |

Douglass M, Wissink B, Kempen V R. Enclave urbanism in China:Consequences and interpretations[J]. Urban Geography, 2012, 33(2): 167-182. DOI:10.2747/0272-3638.33.2.167 |