2. 广西经贸职业技术学院 旅游与外语系, 南宁 530021

2. Department of Tourism and Foreign Languages, Guangxi Economic & Trade Vocational Institute, Nanning 530021, China

在经济富裕、快捷交通、便捷通讯以及后现代消费等因素的共同驱动下,相对富裕的人群为寻求更好生活而迁移到环境更为舒适的地方的季节性旅游(大多1—6个月)和长居现象(6个月以上)已成为西方社会一种周期性流动类型[1-4]。老年人是季节性移民的主流群体之一[5],北美“雪鸟(snowbirds)” [6, 7]、北欧退休移民[7]、澳大利亚“灰发游牧族(Grey Nomads)” [8]、日本婴儿潮[9]等老年人群暂时或重复性地迁往阳光地带、海滨和乡村等舒适目的地的国际国内尺度的季节性移民现象日趋普遍。

我国正在经历巨大的社会转型,流动性日益复杂,城市中老年群体在都市城郊、滨海、古城镇、温泉和山地进行的越冬避暑、养生养老的季节性流动成为新趋势[10-13]。伴随季节性移民不断集聚,旅游地出现了季节性移民生活社区,仅有吴悦芳和徐红罡、Salazar N.B & Yang Zhang对三亚和丽江的季节性移民集聚所形成的隔离型聚居空间进行了探讨[14, 15]。广西巴马盘阳河流域是我国“候鸟人”(季节性移民)①最为密集的目的地之一[12, 13]。本文以社区为理论视角,研究巴马盘阳河流域季节性移民社区的发展过程、类型特征与形成机理,有助于认识现阶段我国多元流动的旅游地社会空间,也为季节性移民社区的可持续发展提供启示。

2 文献综述 2.1 季节性移民季节性移民在群体特征、迁移尺度和迁移动机上有共性也有差异。季节性移民大多是受过更好教育、富裕、健康的退休中产阶层[5, 11],但健康欠佳群体的季节性迁移[5, 14]也在日趋增加。欧洲、日本的季节性移民趋向国际迁移[5, 9],而美国[4, 7]、澳大利亚[8]、我国[10-16]的国内季节性迁移更为普遍。享受温暖气候与舒适生活环境[5, 7-9, 14]、降低生活成本[5, 9]、体验异地生活方式[1, 15]、乡村怀旧[5]、丰富社交[5, 8]、自我实现与积极老龄化[5-8]是西方老年人季节性迁移的主要动机。与西方老年人生活方式导向的季节性迁移相比,我国老年季节性迁移以健康长寿为核心关注[11-13]。

季节性迁移位于旅游和永久性迁移之间的灰色地带[3],是永久性迁移的替代或前奏[4]。Benson M和O'Reilly K将以暂时性旅游与永久性移民为两极的流动谱系中的多类生活方式导向的流动现象,定义为生活方式型移民:“相对富裕的人群,以寻求更好生活为目的,永久或暂时迁移到象征更好生活质量的地方”[1]。生活方式型移民术语关注迁移的目的,季节性移民术语注重迁移的流动特征,二者存在交叉重叠。相关研究基于不同学科视角对不同地域、不同形式的老年季节性流动使用了多个概念术语:旅游学视角的季节性生活方式旅游[15]、养老旅游[16];社会学视角的“雪鸟/候鸟”[6]、“灰发游牧族”[8]、季节性退休移民与健康移民[13];此外,老年季节性移民也是地理学视角的第二居所移民与舒适移民主体的重要组成[2, 17]。

2.2 季节性移民社区季节性移民社区存在明显的季节性高峰和低谷,差异化的季节性移民使得目的地形成全年移民现象[5],“雪鸟”能灵活适应迁入地环境,移民主体因素和迁入地环境共塑移民社区体验和生活方式[6]。不同地域的季节性移民聚居形态与社区发展存在差异。

地域空间和社会融入程度影响季节性移民聚居形态,地中海的季节性移民往往密集聚居,而南美乡村的季节性移民则分散居住[1]。西班牙南部乡村的舒适移民社会融合程度高,主客共建舒适移民社区[17],巴厘岛乌布的长宿社区、族裔社区与东道主社区的边界日渐模糊[18],形成融合型聚居空间。而丽江、三亚的季节性生活方式旅游者/移民的日常生活、社交和归属感局限于内部交往圈,形成隔离东道主的移民飞地[14, 15]。

季节性移民社区形成过程与发展特征不同。美国阿巴拉契亚山地的老年移民社区经历了出现、识别、重组、饱和与新发展阶段,社区发展阶段会有重叠,应重视老年移民群体内部差异与多元需求[19]。退休移民社区的形成存在路径依赖,退休移民和商业游憩设施增多的区域最有可能发展成退休移民社区[20]。老年季节性移民通常被视为迁入地社区发展的贡献者,他们以共建社区的方式来适应异地生活[5]。季节性移民社区发展与作用方式存在差异,希腊萨索斯乡村的季节性移民比当地居民更能影响社区发展[21];而哥斯达黎加的舒适移民社区发展主要由当地居民主导[22]。舒适移民与当地居民在财富、社会资本与文化上存在显著差异,限制了主客融合与合作,主客在社区自然环境保护上存在共同利益,为主客共建社区提供了契机[22, 23]。

季节性移民研究成果丰富。在季节性移民社区形成与发展的研究上,强调社区的空间属性,或是从社区形成[19, 20]、社区共建[17]与社区发展[22, 23]的视角对主客共构的融合社区(integrated community)进行研究,或是从社会空间视角对隔离型季节性移民聚居空间特征及影响进行研究[14, 15]。现实发展中,季节型移民规模扩张、群体分化与日常生活实践等人文因素对移民社区发展的影响日益深广,同一旅游地的季节性移民聚居形态逐渐分化,呈现出“一地多类”的聚居特征。本文综合把握社区的空间属性和人文属性,从时空视角对“一地多类”的季节性移民聚居现象展开研究,透视季节性移民社区形成的复杂性和类型的丰富性。

3 研究设计 3.1 理论框架社区概念源自于Tennis F提出的社会生活共同体(Gemeinschaft),强调人与人之间所形成的亲密关系和共同精神及其对Gemeinschaft的归属和认同,Gemeinschaft是一种“理想类型”的社会,更是一种研究路径[24]。Gemeinschaft概念流变,被赋予了更多的地域性意义,刘君德等认为社区是一定地域人们生活的共同体,现代社区要素有:①一定规模的人群;②一定界限的地域;③相对完备的生活设施;④一定的制度与机构;⑤相适应的文化、生活方式以及情感认同[25]。社区发展是利益相关者通过规划、指导、协调和促进等方法,提升社区资源运行效率,改善社区经济、社会与文化状况,共建理想生活社区的过程,社区发展的主要类型包括强权发展型、指导发展型和自助发展型[26]。

季节性移民赋予社区鲜明的流动性特征,季节性移民将生活融入环境舒适的地方,利用不同时空实践“美好生活”,形成亲密关系的小型社区[1, 19]。意义的赋予是“美好生活”社区区别于其他社区的关键所在[27],季节性移民社区兼具空间属性和人文属性,是对精神共同体与地域共同体合一的传统社区(Gemeinschaft)的回归。本文综合社区概念内涵与季节性移民特征,将季节性移民社区定义为:寻求更好生活的季节性移民在一定地域空间内集聚,其在“美好”生活实践中,以共同利益为联系纽带,形成的社会生活共同体。作为一种嵌入式的流动社区,其内涵维度体现在:①一定规模的季节性移民,季节性移民/社区常住人口 > 1/2或具有此趋势;②舒适的小型聚居空间,包括小区、街区或自然村;③经济业态,季节性移民经济是社区主要经济支撑或具有此趋势;④景观设施,相匹配的休闲景观与生活设施;⑤人文氛围,相适宜的生活方式、社区治理及情感认同。

下文采用质性访谈法和观察法,从社区发展的视角,研究巴马盘阳河流域季节性移民社区的形成过程、社区类型和形成机理,为“一地多类”的季节性移民聚居现象提供理论解释。

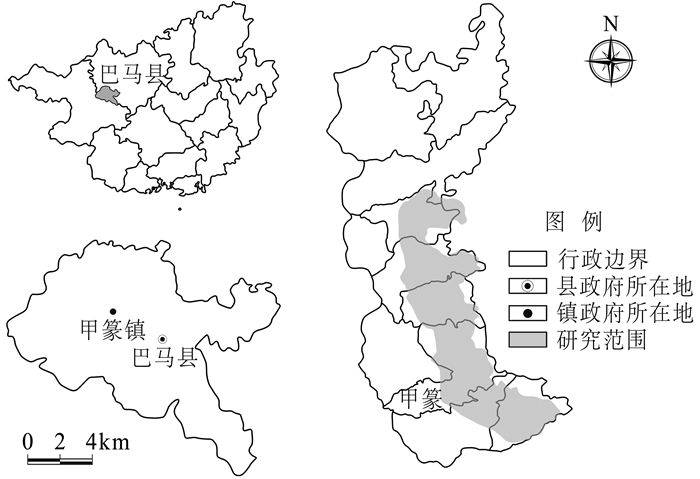

3.2 研究区域广西巴马瑶族自治县地处广西西北,喀斯特地貌山区,拥有独特的长寿地理环境、益寿习俗以及安和的生活环境,是世界五大长寿之乡中百岁老人长寿率最高且持续增长的地区。巴马长寿养生旅游发展迅速,2005年旅游接待量仅10.6万人次,来此避寒越冬或养生、养老、养病的“候鸟人”约5万人次,2016年旅游接待量增至434.6万人次,“候鸟人”约15万人次,约有1万余“候鸟人”买房或长租(10—30年)②。本文研究的地域范围—盘阳河流域,上起百魔洞下至盘阳河漂流起点,隶属于甲篆镇③(图 1),是域内长寿养生资源最为富集的地带,运营有巴马唯一的乡村公交线路,天天有圩(巴马镇、甲篆镇、坡月街均三日一圩)。沿河(盘阳河)且沿大道(S208省道)的长寿村屯④为季节性移民提供了一个自然优美、人文和谐的舒适环境,每年10月到来年3月是季节性移民的旺季,长寿乡村悄然转化为主客共享的生活空间,发展成为初具规模且相对成熟的季节性移民聚居区。

|

图 1 巴马盘阳河流域区位图 Fig.1 The Location of the Study Area |

盘阳河流域的季节性移民在人口规模、居住空间和居养消费上缺乏全面而连续的官方统计数据,本文采用质性研究方法,综合运用访谈、观察和文献搜索法进行资料搜集。研究数据主要来源于:①搜集、梳理文献资料等二手资料,熟悉研究区域基情。收集分析与巴马“候鸟人”相关主题的新闻报道和学术文献;走访巴马旅游发展委员会和甲篆镇政府,收集政府工作报告、文件、规划和统计数据等资料。②通过实地调研、访谈与评估获取一手数据。2016年8月,采用直接观察法、开放式访谈法,关注“候鸟人”微信,了解“候鸟人”聚居空间范围、商业生活环境和景观设施,把握“候鸟人”社区生活特征。2017年1月,采取“滚雪球”方式对了解、见证或参与了季节性移民社区演变历程的调研对象进行半结构访谈,包括20位“候鸟人”、6位“候鸟人”社团组织者、3位投资商、5位店铺经营者、2位旅游发展委员会成员、3位村干和8位屯民,时长20— 120分钟不等。第一作者于2017年8月在百魔屯、足拉屯和坡纳屯乡居16天,撰写参与式观察笔记,2018年4—5月再次电话约谈部分调研对象进行半结构访谈,使调研所获的质性资料足以对季节性移民社区的形成与发展做出现象诠释与理论探索。

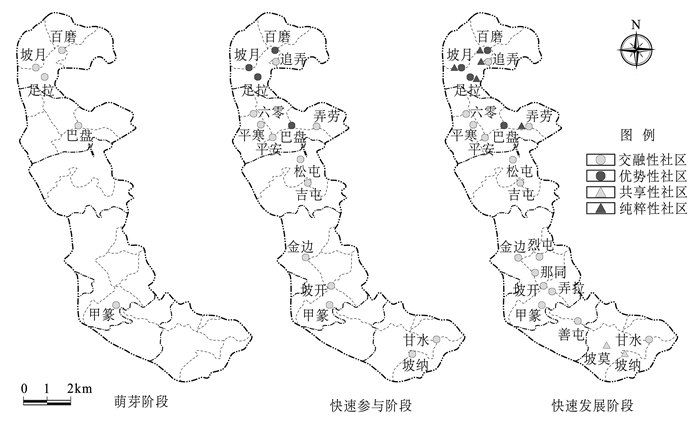

4 巴马盘阳河流域季节性移民社区发展过程与类型伴随季节性移民集聚规模扩张和生活空间实践,季节性移民渐成盘阳河流域乡村主要常住人口;季节性移民聚居空间从盘阳河流域上游向中下游扩散,从初始散点型演变为连片型空间格局;季节性移民经济从最初的散小经营转向大健康业态集群式发展,成为村屯经济发展支撑;“季节性移民住宅、游憩场所与生活设施快速增多;发展出不同于巴马传统的长寿生活方式与康养景观;探索主客共建的社区治理,形成多类共生的季节性移民社区群落(图 2,图 3)。

|

图 2 季节性移民社区发展阶段、类型和空间分布 Fig.2 The Spatial Distribution, Types of Seasonal Immigrant Community at Corresponding Development Stage |

|

图 3 不同发展阶段、主导动力与季节性移民社区类型的对应关系 Fig.3 The Leading Power of the Corresponding Seasonal Immigrant Community Types at Different Development Stages |

基于对盘阳河流域季节性移民现象的综合考察,结合旅游地生命周期理论和旅游地大事件的时间节点,将季节性移民社区的发展过程划分为萌芽、快速参与和转型发展三个阶段(图 2,图 3)。

4.1.1 萌芽起步阶段(1991—2005年)1991年国际自然医学会认定巴马为世界第五个长寿之乡,1995年乡村精英开发百魔洞与百鸟岩景区,景观原始,功能单一,设施落后,一些旅游者受长寿环境吸引,在巴马开展环境养生。2003年巴马被授予“世界长寿之乡”证书,2005年“东巴凤基础设施建设大会战”提升了巴马的可进入性,“候鸟人”规模达到5万人次,“候鸟人”/社区常住人口=0.48⑤。百魔屯、巴盘屯、坡月街道、足拉屯和甲篆街道改建出80余家农家旅馆,床位数约1200余张,自发接待“候鸟人”,更多的“候鸟人”散居于民居,与屯民共享“家”空间,形成点状的“候鸟人”散居空间。乡村走街、集市和街店开始兼顾“候鸟人”日常生活消费需求,本地人经营面向“候鸟人”的摊铺、土特产店和餐馆(< 30家),商业功能开始转变,季节性移民经济萌芽。长寿乡村游憩场所和生活设施匮乏,“候鸟人”在盘阳河沐浴、百魔洞取水、吃巴马食品、散步、爬山与赶集等活动中,实践简朴宁静的巴马长寿生活。缺乏组织的“候鸟人”处于散兵游勇状态,较少参与社区公共事务,本地人主导乡村发展。

4.1.2 快速参与阶段(2006—2012年)2006年,巴马确立旅游强县战略,百魔洞与百鸟岩景区走上市场化运作。2008年央视(CCTV)对巴马长寿现象的专题纪录片报道,极大地激发了长寿养生需求,巴马长寿盛名尤其是百魔洞的养生养病环境被神化,“候鸟人”激增至10万人次(不乏重症病者),“候鸟人”/社区常住人口=0.65⑤。小产权房模式(农户出宅基地、外来商人出资本合建)盛行。萌芽阶段处于点状散居的百魔屯、坡月街道、足拉屯与巴盘屯新建60余栋10层以上的电梯养生公寓,家庭旅馆增至150余家,床位数约13000余张,发展成密集聚居形态。盘阳河下游的坡纳屯在地方政府的规划引领和项目支持下,集体新建乡村别墅,发展住宿接待业。部分“候鸟人”散居在弄追屯、六零屯、平寒屯、平安屯、弄劳屯、松屯、吉屯、坡开屯、金边屯、坡纳屯、甘水屯等河畔村屯。呈现出以百魔屯、坡月街与巴盘屯为节点,沿河村屯为轴的点轴扩散型聚居空间。集市摊位和商业设施倍增,外来商户增多,旅游商品零售店、长寿食品、土特产店和餐饮店等商铺增至100余家。急剧涌入的“候鸟人”和商业资本,杂乱密集的住宅空间建设,使得规划迟滞、管理落后、配套设施不足的村屯呈现出“村中城”景象。坡月、百魔屯和巴盘屯的“候鸟人”在河畔开辟步道和小广场,开展文娱康体活动,偶发性地组织支教和瑶寨贫困户帮扶活动。

4.1.3 转型发展阶段(2013年—)2013年,巴马长寿养生国际旅游区确立,“候鸟人”持续增至15万人次,“候鸟人”/社区常住人口=0.73⑤。大小商业资本在百魔屯、坡月街道、足拉屯与巴盘屯圈地建设三个品质养生社区(规划床位数30000张,尚未全面建成),电梯养生公寓增至80栋,家庭旅馆增至300余家。坡纳屯引进酒店集团,探索统一运营、户户参与的社企合作模式,带动邻村坡莫屯发展康养经济,两个村屯共建有158栋乡村别墅。“候鸟人”聚居现象从上游向中下游扩散,形成由坡月组团(含坡月街、百魔屯、足拉屯、弄追屯与六零屯)、巴盘组团(含巴盘屯、平寒屯、平安屯、弄劳屯、松屯与吉屯)、甲篆组团(含甲篆街、坡开屯、那同屯、弄拉屯、金边屯与烈屯)与坡纳组团(含坡纳屯、坡莫屯、善屯与甘水屯)组成的连片型季节性移民聚居空间。商业资本助推下,季节性移民住宅空间规模迅速扩大、类型多元,康养经济从分散向集聚式发展,成为村屯经济发展的主要支撑。地方政府加快村道、步道、电力等基础设施和绿道、广场等公共游憩场所建设,加大生活污水处理等环境治理和旅游村屯调控力度,“村中城”景象得到一定程度的遏制。巴马国际候鸟人协会、蓝色纽带互助合作联合会等社团相继成立,定期开展文娱康体活动、亲环境行为与志愿者活动,积极为乡村发展建言,凝聚成乡村治理的重要力量。

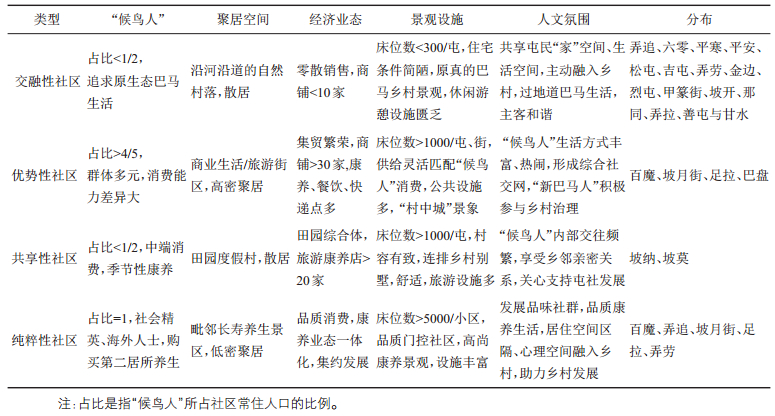

4.2 巴马盘阳河流域季节性移民社区类型与特征巴马盘阳河流域季节性移民社区类型分化,以季节性移民人口结构特征、聚居空间属性、经济业态、景观设施和人文氛围等社区要素为维度,将其归纳为交融性、优势性、共享性与纯粹性季节性移民社区(表 1)。

| 表 1 季节性移民社区类型、特征及分布 Tab.1 Types, Features and Distribution of Seasonal Immigrant Community |

萌芽起步阶段,百魔洞和长寿村⑥景区所在的百魔屯与巴盘屯,商业街道甲篆街道和坡月街道及其近邻足拉屯,最早成为“候鸟人”生活空间。在快速参与和转型发展阶段,“候鸟人”广泛分布于沿道且沿河的长寿村屯(弄追屯、六零屯、平寒屯、平安屯、松屯、吉屯、弄劳屯、甲篆街道、坡开屯、那同屯、弄拉屯、金边屯、烈屯、善屯与甘水屯)。乡村精英将干栏式住宅改建成家庭旅馆(< 10家/屯,床位数 < 300张/屯,条件简陋,月租约300—600元/间),商铺少(< 5家)。珍视巴马原真性的长寿乡村生活价值的“候鸟人”与屯民共享“家”空间、生活空间,学长寿老人生活方式,主动融入乡村,实践地道巴马生活。其日常生活所需主要依靠墟日赶场和流动菜摊,与屯民之间的生活接触较为频繁,联系较为紧密,关系和谐。自发集聚的“候鸟人”在社区参与方面缺乏集体行动,形成低密度散居(“候鸟人”/常住人口 < 1/2)、条件简陋、居养消费低的主客交融性季节性移民社区,是季节性移民社区的雏形和初始状态。

4.2.2 优势性社区在快速发展阶段,百魔屯、坡月街、足拉屯与巴盘屯依托微区位优势,集市繁荣,日用、康养、餐饮、快递等业态发育较好,街店达20—60家/屯,商业生活设施丰富,发展成为长寿养生主题的旅游商业街区。养生住宅密集,床位数达1000—3000张/屯,形成两种住房模式:①散户经营模式,屯民为“候鸟人”提供起居空间,月租约400— 800元/间;②公寓托管式,养生公寓提供短租、长租和小产权房,月租约1000—2000元/间,多类住宅交织,建筑景观杂乱。“候鸟人”规模大,群体多元,消费能力差异大,生活方式丰富。“候鸟人”社团组织联系点设在坡月和长寿村,“候鸟人”既可维系亲缘、地缘和业缘,也可融入到“候鸟人”大社交圈,形成开放性的综合社交网络。“候鸟人”活跃在长寿乡村,集体过热闹生活,他们将自己定位为“新巴马人”,积极投入乡村发展。萌芽期还处于自发散居状态的百魔屯、坡月街、足拉屯和巴盘屯演变成高密度聚居(“候鸟人”/常住人口 > 4/5)、中低端康养业态丰富(商铺 > 30家)、景观混杂、生活方式多元、共建共治的优势性季节性移民社区,被称为缩小版的“都市”,是巴马“候鸟人”聚居规模最大、密度最高、最具活力的区域。

4.2.3 共享性社区在美丽乡村、旅游扶贫示范村建设和生态休闲农业发展政策推动下,坡纳屯发展成国家旅游扶贫示范村,沿河步道、凉亭、广场、长廊等公共设施与休闲空间充裕。与坡纳屯近邻的坡莫屯与坡纳屯的发展模式几乎一致,耕地和空置住宅由村委统一委托外来企业运营,发展多功能农业和度假经济。田园别墅适宜发展民宿和季节性居养,两个村屯的床位数约2700张,由企业统一运营,屋主提供清扫服务,月租约800—1500元/间,能较好的满足大众游客和中端季节性移民的居住需求。商铺设置在田园别墅的一楼,坡纳屯20余家商铺大多经营土特产、保健品、瑶医理疗养生、餐饮、茶叶等产品与服务;坡莫屯有大型康养购物中心入驻,商铺较为集聚。坡纳—坡莫屯成为“候鸟人”居住的新选择(“候鸟人”/常住人口 < 1/2),“候鸟人”在有机种植、结伴赶集、周边旅游和乡俗体验中,营造出有意义的田园生活有机种植、厨艺交流的空间。他们与乡邻往来密切,主客关系和谐,关心屯社发展,参与屯社公共事务。季节性移民经济成为田园度假村经济发展的有益补充,由此,环境舒适、景观优美、业态丰富、公共游憩空间充裕、人文和谐的田园度假村日渐发展成村民、游客与季节性移民共同生活的共享型季节性移民社区。

4.2.4 纯粹性社区为满足“候鸟人”在长寿乡村地理环境中维持城市品质居养的消费需求,投资开发商在毗邻景区的村屯建设坡月四季花园项目(坡月村、足拉屯,规划4000套房,床位数10000张)、中脉国际养生都会(弄劳屯,规划2500套房,规划床位数5000张)、华昱百魔洞国际养生度假区(百魔屯、弄追屯,规划床位数15000张)等大型高端养生社区,运营健康养生文化街、五星级酒店、有机营养膳食、养生水疗与生态农场等一体化康养业态。养生房以小户型为主,月租约3000—5000元/间,房价12000—13000元/m2。养生小区居住配置、生活游憩设施与服务能满足高端养生人群拎包入住的品质居住需求,也可强化其社会身份和品位认同。业主大多是能自主支配财富的临近退休或刚退休的人群和养生意识强的中年富裕阶层以及海外人士(法国、新加坡、马来西亚)。业主注重居住的品质和私密性,出于结伴心理,他们邀请有共同话题、相似品味的亲友们团购养生公寓,在巴马形成亲密圈子,发展品味社群。他们珍视巴马长寿地理资源价值,热心公益事业,从宏观方面助力巴马乡村发展。形成了在居住空间上隔离东道主社区和其他养生群体、在心理空间上融入乡村发展的纯粹性季节性移民社区。

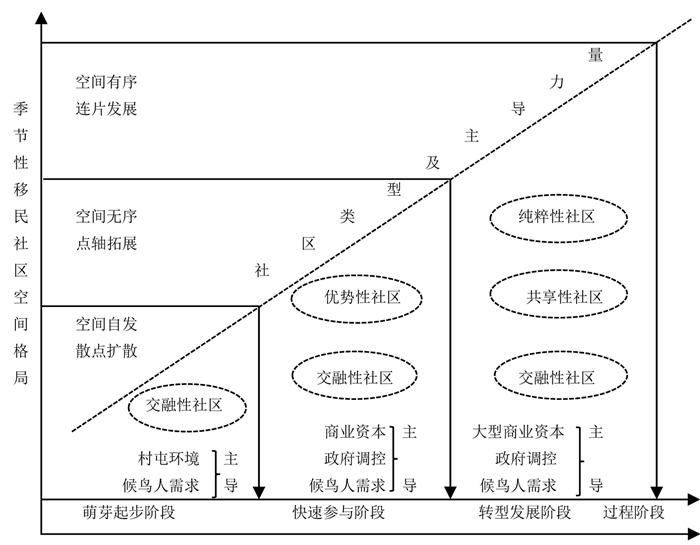

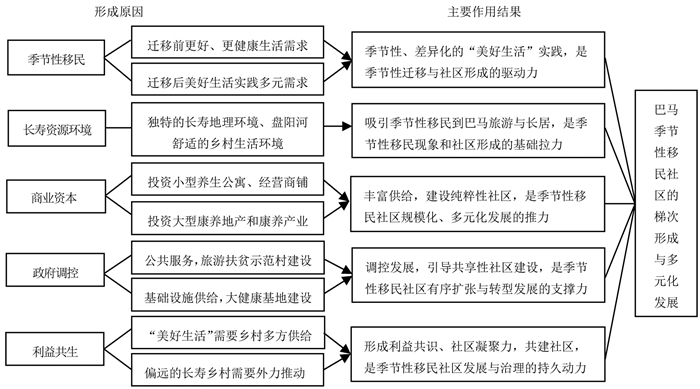

5 巴马盘阳河流域季节性移民社区形成机理从社区形成过程和类型分化来看,巴马盘阳河流域“一地多类”的季节性移民社区群落是差异化的“美好生活”需求、独特的长寿资源和乡村生活环境、外来商业资本、地方政府调控和利益共生等“五力驱动”的结果,不同发展阶段其主导动力和作用方式存在差异(图 3,图 4)。

|

图 4 季节性移民社区形成机制 Fig.4 The Formation Mechanism of Seasonal Immigrant Community |

其一,差异化的“美好生活”需求是季节性移民社区形成与多元发展的驱动力。严寒/酷暑气候、雾霾、噪音、食品安全、快节奏等环境因素影响生活品质,有闲且富裕的中老年人群寻求更好环境、拥有健康生活的欲求激增,去异地进行季节性旅游与长居成为养生养老新趋势。寻求健康美好生活的中老年人群为巴马发展季节性移民经济提供了相当规模的消费群体。巴马的季节性移民群体差异很大,有富裕阶层、中产阶层,也有相当比例的普通工薪阶层和部分因病致穷的群体,康养需求多元,消费能力分层。季节性移民在巴马环境养生、休闲游憩、社交活动、购物等“半旅游、半生活”日常生活实践中,对基础设施、公共服务、社区活动和康养消费方面有着不同层次的多元需求。由此,季节性移民迁移前的“美好生活”需求与迁移后的理想生活实践产生的差异化需求,成为季节性移民社区形成与多元发展的驱动力。

其二,独特的长寿资源与乡村生活环境是季节性移民社区形成的基础拉力。世界级的长寿地理环境、神秘的长寿文化、优美的乡居环境、包容安宁的乡村氛围与较低的居养生活成本,吸引了大量的城市康养人群和中老年人群前来旅游养生,部分养生旅游者转化为季节性移民。实现了健康增进或理想的长寿养生方式的季节性移民,对盘阳河流域季节性生活方式和百魔洞景区的康养资源存在不同程度的身体依赖与情感依恋。相较巴马长寿养生国际旅游区其他县域,巴马盘阳河流域旅游发展相对成熟,生活环境更为舒适、居养生活空间供给充裕,具有微区位优势,季节性移民集聚规模不断扩张。巴马长寿地理环境和盘阳河流域乡村生活环境是季节性迁移的核心吸引物,成为季节性迁移与移民社区形成的基础拉力。

其三,商业资本成为季节型移民社区规模化与多元化发展的推力。大小商业资本开发的多类住宅空间与康养业态供给,能充分满足不同阶层的季节性移民消费需求。快速参与阶段,中小型商业资本密集,投资开发小产权房,经营多类长寿元素商铺,提供中低端消费的康养旅游服务,丰富了养生经济业态,为自发散居的主客交融性社区向优势性社区发展提供商业基础。在转型发展阶段,大型商业资本开发养生度假小镇、有机农业、生态疗养、民族医药、健康食品等产业,提供品质养生住宅与一体化的康养服务,主导纯粹性季节性移民社区建设与运营,带动大健康产业集群发展,康养业态融合发展。多类商业资本将长寿之乡符号化、商品化,推进季节性移民社区的规模化、密集化与多元化发展。

其四,地方政府调控成为季节型移民社区有序扩张与转型发展的支撑力。季节性移民具有“半旅游、半生活”的特征,自然需要商业消费之外的基础生活设施与公共服务来保障舒适生活。快速参与阶段,政府调控迟滞于扩张建设,“村中城”景象严重影响季节性移民社区发展品质,也不利于长寿之乡的健康可持续发展,地方政府通过旅游规划、项目支持和行政手段支持综合推进旅游扶贫示范村和美丽乡村建设。转型发展阶段,为治理生态环境,并消除“养病旅游地”负面效应,巴马政府谋划蓝图,加快基础设施建设,优化公共服务供给,引致大型商业资本、旅游要素流入,培育乡村内源性力量,协调市场与社区力量,共建大健康产业基地,丰富“候鸟人”住宅空间供给与业态发展,促进巴马康养从低端向高中低多端发展,引导季节性移民社区有序扩张与转型发展。

其五,利益共生为季节性移民社区发展提供持久动力,不同发展阶段其主导动力存在差异。巴马长寿资源与乡村生活环境吸引季节性移民开展休闲消费导向的长居生活实践,季节性移民借助巴马环境形成天人合一的长寿养生生活方式,感知健康利益增进。其“更美好”的生活需求,需要公共层面基础设施、游憩场所和公共服务和商业层面的住宅空间、日常消费和康养服务以及社区层面的邻里互动和人文关怀等方面的协同供给。巴马民族地区地处偏远山地,发展落后,需要外力推动,季节性移民带动了长寿乡村住宅建设、经济发展、景观优化、文化和治理方式的更新。主客珍视巴马长寿资源与乡村生活价值,有着较强的地方认同与情感眷念,在“共建长寿之乡,实现可持续发展”上存在共同的利益关切与持续互动,实现了一定程度利益共生,为主客共享、共建、共治季节型移民社区提供持久动力。

不同发展阶段、不同类型的季节性移民社区的主导动力与作用方式存在差异:在萌芽起步阶段,世界级的长寿养生资源环境和季节性移民需求起着决定性作用,形塑初始的主客交融型季节性移民社区。快速参与阶段,大小商业资本与地方政府共塑优势性社区。转型发展阶段,地方政府调控与大型商业资本以及不断升级的季节性移民康养消费需求共同主导共享性季节性移民社区和纯粹性季节性移民社区发展。

6 结论与讨论 6.1 结论季节性迁移是一个生活空间流动与转换的过程,形成具有鲜明流动性的季节性移民社区。采用质性访谈法和观察法,对巴马盘阳河流域“一地多类”的季节性移民社区的形成过程、类型特征与作用机理进行归纳与揭示,得出以下结论:

其一,季节性移民社区表征。季节性移民渐成村屯主要常住人口;季节性移民聚居空间从盘阳河流域上游向中下游扩散,从初始散点型演变向连片型空间格局;季节性移民经济从最初的散小经营转向集群式发展,成为村屯经济发展支撑;新建或更新出多类季节性移民住宅、游憩场所与生活设施;形成不同于巴马传统的长寿生活方式与康养景观以及共建的治理方式,共同表征具有鲜明的开放性、流动性和消费导向的多类共生的季节性移民社区群落的形成与发展。

其二,季节性移民社区发展阶段与多元类型。历经萌芽起步、快速参与和转型发展三个阶段,季节性移民社区类型渐趋分化,主要形成了交融性、优势性、共享性与纯粹性的季节性移民社区。萌芽起步阶段,少数季节性移民自发集聚,形成松散的、低密度的多个散点状的交融性的生活空间,是季节性移民社区的雏形和初始状态。在快速参与阶段,季节性移民聚居现象快速扩张,呈现点轴扩散的聚居空间格局,出现了更多的主客交融性季节性移民社区,部分区位条件好的交融性季节性移民社区发展成优势性季节性移民社区。转型发展阶段,自发无序的社区空间趋向有序,形成了连片型聚居空间格局,旅游示范村发展成共享性季节性移民社区,出现了纯粹性季节性移民社区。

其三,“一地多类”的季节性移民社区的形成与发展是多元因素综合作用的结果。差异化的“美好生活”需求是季节性移民社区形成与多元发展的驱动力;独特的长寿资源与乡村生活环境是季节性移民社区形成的基础拉力;商业资本推进季节性移民聚居生活空间密集化、品质化发展,成为季节型移民社区规模化与多元化发展的推力;地方政府调控成为季节型移民社区有序扩张与转型发展的支撑力;利益共生为季节性移民社区发展提供持久动力,不同发展阶段其主导动力存在差异。

6.2 讨论季节性移民在异地的规模化集聚与长宿生活实践,生产出新型社区空间。作为一种嵌入型的社会空间,其生活实践与聚居形态受地域环境影响,不同地理区域空间与经济文化影响下的季节性移民及其聚居空间会呈现出不同特征,其作用机制也存在差异。巴马季节性移民在日常生活空间实践中,发展出不同于巴马本土的长寿养生生活方式,生产出充满特定意义的“美好生活”空间[1]。与已有研究既存共性又具有一定差异,巴马盘阳河流域出现了“一地多类”的季节性移民社区群落,包括主客混居型季节性移民社区(包括交融性、优势性和共享性社区)和飞地型季节性移民社区(纯粹性社区),纯粹性社区代表了季节性移民生活空间从嵌入、融入东道主生活空间向纯粹季节性移民生活空间过渡的发展趋势。季节性移民社区的形成与发展是一个动态过程[19],巴马盘阳河流域季节性移民社区演变历经萌芽、快速参与和转型发展三个阶段,尚未出现饱和、衰落到重新发展的全过程发展阶段。受我国户籍制度、城乡差异和落叶归根的养老文化等因素影响,季节性移民不会规模化地转向永久性移民[4],我国乡村的季节性移民社区具有更为鲜明的流动性。我国城市中老年群体或是有知青下乡经历或是祖籍乡村,乡土情怀甚深,对比我国古城镇和滨海旅游地的季节性旅游者/移民生活实践[11, 15],巴马民族地区偏远落后,主客之间的经济悬差和东道主淳朴、包容、安和、传统、团结的壮瑶族群文化,更易激发相对富裕的季节性移民帮扶当地发展的志愿者精神,其社区参与度和社会融入度高于古城镇和滨海的生活方式型移民。季节性移民在日常生活实践和社区共建中,实现了从旅游者向生活者角色、从“候鸟人”到“新巴马人”的角色转变,建构出流动、开放、包容且极富生命力的社区精神,实现了持续的主客互动,是对滕尼斯所描述的理想社区Gemeinschaft的一种回归[24]。Baum S指出在后现代更为宽松的流动性的情境下,象征安全与和谐的共同体只可能是一个联系紧密、相互依存、信任互助的共同体[28]。季节性移民社区的健康发展与和谐治理有赖于季节性移民与东道主在“共建长寿之乡,实现可持续发展”上形成更多的利益共识与持续互动[22, 23],发展出具有较强认同感与归属感、较强公民性与内聚力的新型社会生活共同体。

本文基于巴马盘阳河流域的田野调查,将社区视为一种研究路径,综合把握季节性移民社区的空间属性和人文属性,对我国乡村背景的“一地多类”的季节性移民社区的形成过程、类型特征与形成机理展开质性研究。研究结论难免存在一定的局限性,巴马季节性移民社区的梯次形成、类型分化及功能发展是一个动态过程,充满了不确定性,其外在表征与内在机制都需要理论与实践的进一步探索与检验。

注释:

① 媒体、政府和巴马当地人将外来养生养老养病的季节性移民统称为“候鸟人”。

② 数据来源:巴马县政府官方网站、巴马瑶族自治县甲篆乡总体规划(2013-2030)和巴马瑶族自治县盘阳河村屯旅游开发规划。

③ 2017年甲篆镇被认定为广西首批康养小镇。

④ 巴马将自然村称为“屯”,由几个屯构成“村”,即行政村。

⑤ 数据来源与计算依据:数据源自甲篆镇志、各类旅游规划、村镇干部回溯以及作者实测。房间数和床位数计算依据:家庭旅馆约可提供双标间8间/家,乡村别墅约可提供双标间10间/栋。电梯养生公寓约可提供双标间100间/栋,双标间床位数为2张。季节性移民社区人口结构(“候鸟人”/社区常住人口)计算依据:“候鸟人”平均在巴马居停3个月/年,约有80%的巴马“候鸟人”聚居在甲篆镇沿河5个行政村,本地人合计约1.1万人(近年乡村人口数稳定,视为不变)。本文采用居停时间比来换算季节性移民社区人口结构,“候鸟人”/社区常住人口=“候鸟人”居停时间/(“候鸟人”居停时间+本地人口居停时间)。如2005年,巴马“候鸟人”5万人次,2005年甲篆镇沿河5个行政村“候鸟人”/社区常住人口=(5 ×80%×3/12)÷(5 × 80%×3/12+ 1.1×1)=0.48;以此推算,2008年和2016年“候鸟人”/社区常住人口分别为0.65, 0.73。

⑥ 巴盘屯又叫“长寿村”,是一个开放的村落型景区,事实上巴马盘阳河带村落都是长寿村屯。

| [1] | Benson M, O'Reilly K. Migration and the search for a better way of life:A critical exploration of lifestyle migration[J]. The Sociological Review, 2009, 57(4): 608-625. DOI:10.1111/j.1467-954X.2009.01864.x |

| [2] | 唐香姐, 徐红罡. 生活方式型移民研究综述[J]. 地理科学进展, 2015, 34(9): 1096-1106. [Tang Xiangjie, Xu Honggang. Review of lifestyle migration[J]. Progress in Geography, 2015, 34(9): 1096-1106. ] |

| [3] | Cohen S A, Duncan T, Thulemark M. Lifestyle mobilities:The crossroads of travel, leisure and migration[J]. Mobilities, 2014, 10(1): 155-172. |

| [4] | Mchugh K E. Seasonal migration as a substitute for, or precursor to, permanent migration[J]. Research on Aging, 1990, 12(2): 229-245. DOI:10.1177/0164027590122005 |

| [5] | Espinoza M C, Stallmann J I. Seasonal Migration of Retirees: A Review of the Literature[C]. Faculty Paper Series 24010, Texas A & M University, Department of Agricultural Economics, 1996: 112-118. |

| [6] | Bjelde K E, Sanders G F. Change and continuity:Experiences of midwestern snowbirds[J]. Journal of Applied Gerontology, 2010, 31(3): 314-335. |

| [7] | Sheng X J, Simpson P M, Siguaw J A. U. S. winter migrants' park community attributes:An importance-performance analysis[J]. Tourism Management, 2014, 43(4): 55-67. |

| [8] | Higgs P, Quirk F. "Grey nomads" in Australia:Are they a good model for successful aging and health?[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2007, 1114(1): 251-257. DOI:10.1196/annals.1396.030 |

| [9] | Ono M. Japanese lifestyle migration/tourism in Southeast Asia[J]. Japanese Review of Cultural Anthropology, 2009(10): 43-52. |

| [10] | 李松柏. 都市圈乡村休闲旅游与老年季节性移居融合发展研究[J]. 农村经济, 2011(9): 101-104. [Li Songbai. Research on the integration development of rural leisure tourism and the elderly seasonal migration in the metropolitan area[J]. Rural Economy, 2011(9): 101-104. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2011.09.049] |

| [11] | Kou L, Xu H, Hannam K. Understanding seasonal mobilities, health and wellbeing to Sanya, China[J]. Social Science & Medicine, 2017, 177(3): 87-99. |

| [12] | Huang L, Xu H. Therapeutic landscapes and longevity:Wellness tourism in Bama[J]. Social Science & Medicine, 2017, 197(1): 24-32. |

| [13] | Zhou L, Yu J, Wu M Y, et al. Seniors' seasonal movements for health enhancement[J]. The Service Industries Journal, 2018, 38(1-2): 27-47. DOI:10.1080/02642069.2017.1365139 |

| [14] | Wu Y, Xu H, Lew A A. Consumption-led mobilized urbanism:Socio-spatial separation in the second-home city of Sanya[J]. Mobilities, 2015, 10(1): 136-154. DOI:10.1080/17450101.2013.853952 |

| [15] | Salazar N B, Yang Zhang. Seasonal lifestyle tourism:The case of Chinese elites[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(4): 81-99. |

| [16] | 黄璜. 国外养老旅游研究进展与我国借鉴[J]. 旅游科学, 2013, 27(6): 13-24, 38. [Huang Huang. The progress in foreign elderly longstay tourism and its application to China[J]. Tourism Science, 2013, 27(6): 13-24, 38. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2013.06.002] |

| [17] | Ruizballesteros E, Cáceresferia R. Community-building and amenity migration in community-based tourism developmen:A approach from southwest Spain[J]. Tourism Management, 2016, 54(6): 513-523. |

| [18] | Macrae G. Community and cosmopolitanism in the new Ubud[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 59(7): 16-29. |

| [19] | Rowles G D, Watkins J F. Elderly migration and development in small communities[J]. Growth & Change, 1993, 24(4): 509-538. |

| [20] | Brown D L, Bolender B C, Kulcsar L J, et al. Intercounty variability of net migration at older ages as a path-dependent process[J]. Rural Sociology, 2011, 76(1): 44-73. DOI:10.1111/ruso.2011.76.issue-1 |

| [21] | Caravelis M, Ivy R. From mining community to seasonal visitor destination:The transformation of Sotiras, Thasos, Greece[J]. European Planning Studies, 2001, 9(2): 187-199. DOI:10.1080/713666464 |

| [22] | Cortes G, Matarrita-cascante D, Rodriguez M F. International amenity migration:Implications for integrated community development opportunities[J]. Community Development, 2014, 45(5): 507-524. DOI:10.1080/15575330.2014.953966 |

| [23] | Matarrita-Cascante D, Stocks G. Amenity migration to the global south:Implications for community development[J]. Geoforum, 2013(49): 91-102. |

| [24] | 斐迪南.滕尼斯(德).共同体与社会[M].林荣远, 译.北京: 商务印书馆, 2010: 52-53, 68. [Tennis F(Germany).Community and Society[M]. Lin Rongyuan, trans. Beijing: Commercial Press, 2010: 52-53, 68.] |

| [25] | 刘君德, 张玉枝. 社区分化-整合运动一般规律探讨[J]. 人文地理, 1997(2): 5-10. [Liu Junde, Zhang Yuzhi. On the law of differentiating-combining movement of the community[J]. Human Geography, 1997(2): 5-10. ] |

| [26] | Matarrita-Cascante D, Brennan M A. Conceptualizing community development in the Twenty-first Century[J]. Community Development, 2012, 43(3): 293-305. DOI:10.1080/15575330.2011.593267 |

| [27] | Kordel S. The production of spaces of the 'good life'-the case of lifestyle migrants in Spain[J]. Leisure Studies, 2016, 35(2): 129-140. DOI:10.1080/02614367.2014.962592 |

| [28] | 齐格蒙特.鲍曼(美).共同体[M].欧阳景根, 译.南京: 江苏人民出版社, 2007: 177. [Bauman Z (U.S). Community[M]. Ouyang Jinggen, trans. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2007: 177.] |