2. 西安外国语大学人文社会科学研究中心 西安 710128;

3. 华东师范大学 城市与区域科学学院 上海 200062;

4. 西安建筑科技大学 艺术学院 西安 710311

2. Research Center for Humanities and Social Science, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128;

3. School of Urban & Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200062;

4. College of Arts, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710311

安全是人们对日常生活空间的基本需求。安全的地点,不仅是安全的日常生活行为空间,也是人们安居乐业的起点。安全空间既可以用客观的犯罪事实来测评,也可以用安全感来反映人类希望免于危险的主观感知。人文地理学长期以来分别从安全环境感知和犯罪地理学两个方向探索犯罪及安全的空间分布规律及其人—地作用过程。

20世纪90年代以来,人文地理学与社会科学频繁互动,在社会地理学相关领域将犯罪与安全,特别是人们对安全空间的主观感知水平作为评价社会(空间)适居性和个人生活空间质量的重要因素[1],围绕城市、社区、邻里等不同尺度空间中的犯罪现象进行了多层面、多角度的地理学思考与实践。城市犯罪的时空格局、安全感以及犯罪空间防控已构成研究城市安全的通用框架[2]。基于地点的安全感研究也因此成为社会地理学及其相关学科的重要议题,主要研究重视探索地点的物理、社会—文化环境特征与人的安全需求、生活质量之间关系[3],描述越轨行为与犯罪的空间效应,系统解释安全感/恐惧感产生的环境原因,解决日常生活空间中与安全感相关的犯罪空间分析、预防犯罪及安全设施配置等问题。

2 国内外安全感研究综述研究安全感是人与环境相互作用过程中产生的主观心理状态,能够反映人们对自身生存环境的肯定程度及相应的生活态度[4]。从国内外研究成果来看,安全感是融合多个社会学科理论及思想的综合性概念,其中心理学安全感和社会学安全感方面研究较多。

2.1 安全感的界定安全感(sense of safety,sense of security)作为心理学研究的重要概念之一,最早可追溯至弗洛伊德的精神分析理论研究[5]。在心理学层面正式提出安全感概念的是马斯洛。他认为:“心理安全感(psychological security)是从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是满足一个人现在(和将来)各种需要的感觉”[6]。20世纪60年代末,安全感研究作为一个社会学概念,开始受到犯罪学和其他社会学家的重视。社会学安全感的研究主要在于社会调查,只有构成因素和指标,没有心理学的维度之分[7]。在众多研究文献中,犯罪学和环境心理学研究为地理学深入安全感研究提供了基本的概念及理论参考。自20世纪60年代起犯罪恐惧感的概念就跻身犯罪学研究主流,然而界定和衡量这个概念经常被认为是难以捉摸的[8]。在西方犯罪学领域,安全感的表达更多地采用了犯罪恐惧感(fear of crime),主要用于社会价值取向的安全感研究,偏重于违法犯罪活动对个人安全、社会安定的影响。加罗法洛(Garofalo)结合心理学的观点将安全感定义为对感到危险的情绪反应和对周边环境犯罪评价后对自身受到伤害估计的焦虑[9]。大多数学者均将“社会公众安全感”(feeling of safety)或“犯罪恐惧感”定义为公众对社会安全或可能发生的犯罪的主观感受或意识反映,即安全感没有争议地等于犯罪恐惧感[10]。究其原因,主要是这两个概念均兼容了一般性不安、焦虑、恐惧等的不安全感,并突出表现为公众对犯罪、群体失序等反社会行为的感受。

在国内研究中,安全感是20世纪80年代中期首先在犯罪学研究中引起重视的[7]。安全感主要用于分析公众对社会安全或可能发生的犯罪的主观感受或意识反映,在概念使用上了分别有“安全感”、“社会公众安全感”、“犯罪恐惧感”、“被害恐惧感”(fear of victimization)等多个表述。陶传谱认为安全感是人们对其生存环境安全状态的认识和体验[11]。姚本先等人提出应该从整合视角探讨其内涵,安全感包括心理安全感和社会安全感两个层次[12]。其中,心理安全感是指人对客观事物能否满足其安全需要所产生的情绪情感体验,而社会安全感是人们对社会治安状况的主观感受和评价。“犯罪恐惧感”或“被害恐惧感”更多被视为法学领域的概念[13]。此外,大众传媒一般使用公众安全感概念,主要是指治安秩序的安全感,用于对公安实务工作中的社会治安评价。在我国地理学和社会学研究成果中,经常将“安全感”和“犯罪恐惧感”作为同义表达,交替使用。

从上述安全感的定义来看,安全感是在物质活动、生产变迁、社会转型和意识形态的综合作用下形成的[4],在不同的历史时期其内涵也不断扩展。从人地关系视角来看,安全感概念及其内涵能够从主体角度体现出人对其自身生存环境的应对方式及适应程度,揭示着人和周围环境的关系,也因此成为社会地理学关注的研究对象。

2.2 安全感的研究内容和方法随着时代进步,安全感成为了人们普遍关注的话题,甚至有人认为安全感是一个巨大的全球性健康问题[4]。国内外先后出现了诸多研究犯罪恐惧感的公共项目。发起于20世纪中期的社会指标运动中,美国总统执法委员会和司法行政委员会批评治安安全感研究匮乏,由此展开了诸多基于犯罪学和政策制定视角的全国性调查;1998年我国公安部公共安全研究所的“公众安全感指标研究与评价”课题将安全感的感受对象限定为社会治安状况[14]。多年来,国内外安全感研究内容涵盖了对反社会行为的公众关切建构过程、风险感知和易受损性感觉等[15],犯罪恐惧感被广泛视作影响心理健康和福祉存在的重要潜在介质而得到重申[16]。

国外学者对安全感的实证研究以对犯罪恐惧的测量为主,重点分析恐惧感和个体人格、群体人口学特征之间的因果关系[17]。20世纪60年代以来,一系列对犯罪恐惧感标准测量工具的批评揭示了研究方法上的困难[18]。国外学者在考察居民安全感的影响机制时,采取集团抽样方式进行问卷调查、深入访谈,性别、年龄、民族和人种等居民个体属性差别与社会结构是研究焦点。国内犯罪学理论界对安全感的研究集中在居民居住安全感测量方法与评价指标体系、案例城市(居住空间)安全感调查[19, 20]等方面,相关研究多为公安部门的应用型课题[21]。值得注意的是,即使犯罪恐惧感已成为犯罪学领域研究最丰富的主题之一,系统化探索犯罪相关的情感生成与表达的犯罪学研究却很少[22-24]。

3 安全感研究的空间转向半个多世纪以来,针对犯罪恐惧感测度方法的批判性研究从整体角度强调了一个现实,即犯罪恐惧感随时间和空间而变化[25, 26],从而触发犯罪恐惧感的外部环境、行为迹象等相关因素得到了广泛的讨论,并激励学者们对犯罪恐惧感的研究向空间维度发展。

犯罪学研究主要提供了两条思路:一是犯罪活动趋向于集中在特定地点,经典的犯罪学理论曾指出,犯罪行为实施与空间中的具体情境密切相关[27],情境犯罪预防技术也可以通过环境设计、情境威慑等干预犯罪机会,降低潜在受害人的不安全感;二是关于犯罪恐惧感影响人的行为和决策的研究,通过对某一行为群体的社会调查,揭示了对自身安全的担忧引起的恐惧会影响到人们的决定和对空间的使用方式、频率;当实际的犯罪行为和头脑中的不安全感在一定尺度的空间单元上叠合的时候,“回避”作为恐惧主体最常用的一种防卫手段,促使人们从“感觉”危险的地方撤离[28],造成空间衰退,衰退的空间意象又反过来加剧人们置身其中时的恐惧感。

在城市犯罪及安全感的最新研究中,犯罪分析和犯罪制图已成为美国司法部门的日常工作[29]。地理学及相关学科的研究人员运用GIS技术在制图学派和行为分析的基础上形成了犯罪空间分析学派,目前已经成为英、美等发达国家犯罪问题研究的重要学科。地理学中的犯罪制图及相关的地理信息系统、空间分析方法、统计分析是其中重要的发展方向。其中,地理信息系统和互联网是基于共享数据的犯罪分析重要工具。在相关研究成果的实践运用中,众多学者研究了城市内部各种犯罪活动、不安全事件的空间模式,针对城市犯罪“热点”(hot spot)地区[30]提出了旨在改善城市安全的规划政策。

同时,对相关研究的质疑也提出,基于空间分析的应对策略对于犯罪率的降低、社区安全目标的达成是否真正有效。批评意见指出,人们实际生存的经验比理性经济人模式要复杂得多[31],换言之,要理解居民关于生活空间的安全体验不能完全依赖空间分析。

20世纪90年代以来,针对犯罪问题引发的安全认知地图分析及犯罪恐惧感的地理分析发现,城市治安恶化给居民的身心健康带来了不利影响,甚至影响到了居民户外活动的自由[32]。成为犯罪和越轨行为潜在受害人的担忧会引起居民的恐惧感,这种心理安全的缺失会直接损害人的身心健康,并间接影响人们的防卫安全和空间行为决策,在头脑中建构出“恐惧的地点”。城市居民对安全空间和个人自由的诉求促使众多学者去研究人在地点中遭受的物质和精神的困扰。一些学者提出分析犯罪问题不仅要探索特定的物质环境,最好将犯罪置于社会和文化的框架中理解,呼吁用完整的地理学视角看待安全社区建设中具体地点的安全感状况[33]。

3.1 人文地理学的空间安全研究进展20世纪90年代以来,社会、文化因素对空间安全的影响开始受到关注,人文地理学对犯罪空间的关注点不再局限于犯罪,而是拓展到预防犯罪及所有与安全相关的问题,在研究方法论上也更趋多样化。

3.1.1 犯罪活动的空间特征分析地理学对犯罪现象的研究,可追溯到19世纪30年代的“制图学派”[34]。在人文地理学内部,早期开展的犯罪地理学研究集中于实证主义传统的犯罪空间模式分析。20世纪30年代,肖恩和迈克为犯罪区域的分布模式提供了早期证据,他们发现违法犯罪行为主要发生在城市中心区并向边缘地带逐渐降低[35]。但直到20世纪60年代,犯罪案件的空间模式才引起西方地理学界的广泛注意[36]。20世纪70年代行为地理学的兴起使罪犯作案出行规律获得实证分析,犯罪行为“就地性”和“空间距离衰减性”得到美国学者哈林等人的证实[37]。除了考察城市中的犯罪行为,西方地理学者还研究了居民头脑对外部环境感知归纳所得图式——可用于处理空间信息进而指导行为的时—空路径,在广泛调研的基础上总结出个人形成安全空间映像区域的认知规律[35, 38]。

在犯罪及安全空间研究领域,实证主义方法论引导下的城市犯罪空间生态因素分析和犯罪空间模式规律已经取得了一系列重要进展,以地理信息系统技术为支撑的犯罪地图输出、犯罪热点确定使犯罪地理学获得了重要的实用性,但相对忽视了人关于城市空间安全性主观感受的研究[39]。倡导“新人本主义”理念的人文地理研究将安全感视做人与地点之间互动性的作用机理之一,探索人的心理安全与地点特性的交互关系,开辟了安全感研究方向,旨在促使人文地理学进一步完善关于人本价值生活空间的理论认识和实践经验。

3.1.2 基于地点的安全感研究随着存在主义哲学思潮的回归,“人生活的”空间激发了地理学者对安全感的研究兴趣,因为安全感是一种伴有空间后果的社会建构。舍尔曼(Sherman)等人1989年提出, 从承载日常活动的空间载体角度来看,地点应该成为解释犯罪活动产生与环境的关系的日常活动理论最适合的研究单元[43]。

近年来,学术界对安全感(恐惧感)的研究集中在社区环境与恐惧感之间的联系,在探寻恐惧感与社区凝聚力之间的因果关系的研究热潮中,解读城市场所精神,解释社区差异及居住问题。在关注生活空间质量的城市社会地理学领域,“犯罪恐惧感与个人及社团行为和福祉方面真实的、感觉上的效应相关联”[40]的认识普遍为地理学者所接受,由于犯罪和对犯罪的恐惧已被识别为邻里单元特征与心理健康和福利成果之间的潜在介质[41],倡导在“人—地”关系范式中融入人文关怀的地理学者看到了从犯罪活动、不安全感影响个人、群体日常生活行为的机制和过程入手,揭露人类活动区域(场所)的物理、社会环境特征与人的自我实现和生活质量之间辩证关系的可能。虽然将区域层次犯罪行为和失序现象的各项独立评价因素合并后考察犯罪恐惧感与记录在案的犯罪事件之间的关系困难重重,但是该研究课题一直是各学科经验调查的重点[42],从事犯罪研究的地理学者通过赋予犯罪恐惧感建构过程中“邻里”、“街区”等空间概念,将情绪响应和外部事件嵌入一个物质形态、文化信仰兼备的社会空间单元中,既整合了个体属性差异水平和环境特征水平的相关变量,又为利用、检验犯罪理论提供了地方化语境和操作平台。

3.2 地点在其他学科安全感研究中的运用 3.2.1 环境心理学的安全感与地点环境心理学在影响安全感的内外环境因素研究中考察了邻里满意度与物质环境维护、免于犯罪受害的安全感之间的联系[47, 48]。布朗(Brown)等人观察到,凌乱失序的物质环境和郊区的“不文明现象”可能放大人的不安全感受[49]。

1983年,普洛桑斯盖(Proshansky)等学者[50]指出地方是个体自我认同的功能性成分,他们在阐释地方认同的概念时,将地方认同的焦虑防御功能(anxiety and defense function)解释为使人们能够识别出环境中的危险因素,或者能够代表行为趋势以使得人们回避危险。作为引发焦虑和发挥防御机制的功能,有助于人们识别客观场景中的威胁或危险。实际上,自20世纪70年代起,具备严谨方法论的环境心理学对人与地点关系研究的兴趣日益增加。心理学家主要关注的是地点包含的心理意义成份,将安全感作为健康环境必不可少的组成部分予以探讨。然而,帕特里克(Patrick Devine-Wright)发现,就地方感的地方依恋和身份认同问题而言,人文地理学与环境心理学之间的跨界研究兴趣却很小[51]。克雷斯维尔(Cresswell)对地方的介绍包括了哲学的、生态学的和建筑学的视角[52],但忽视了从肯特(David Canter)[53]和普洛桑斯盖[50]等人研究成果中的心理学贡献。在方法上,环境心理学领域出现了地理信息系统和调查问卷结合的研究方式,用于评估社区意象[54]。

3.2.2 建筑学的安全感与地点有证据表明,为了减轻恐惧,人们可能会通过回避某些被认为是不安全的地方或场合[56],限制自身的社会、体育活动,这种退出行为会影响社会参与[40]和人际交往。相当多的犯罪恐惧感研究工作或隐晦或明显地忽略、舍弃了犯罪恐惧感与建筑环境间复杂联系的探索[55]。但一些来自地理学、建筑学领域的规划设计师意识到采用空间与社会领域的理论和主张的必要性,这种做法能帮助他们预测对建筑环境进行空间修正产生的社会后果。一方面,犯罪恐惧感可能减少作为社会组成部分的建筑环境的使用。地方能凭借经验的连续性帮助建筑师理解安全感与建筑环境的相互关系。另一方面,恰当的设计干预可以提高生活质量和减少犯罪恐惧[57],紧随这一假设,环境设计犯罪预防重点研究了人与环境的关系,专注于减少犯罪漏洞、增强社会联系的技术[55]。因此,城市规划与设计中的安全议题需要在建构城市社会结构和日常生活实践的地点中加以解决。

4 地点理论在安全空间研究中的应用20世纪70年代以来,“整体性人本”哲学思潮方法论推动人文地理学核心研究方向从空间原理转向了“地点理论”(Place Theory)[58, 59],探讨个人如何感受、赋予地点以意义、情感;到90年代,人文地理学出现的社会—文化转向进一步将学科拉进人文社会科学的轨道[60],关心人的社会空间生活质量及其空间结构,解释、解决“生活世界”(life world)的人文现象和社会问题,形成了社会—生活空间质量的研究学科[61]。聚焦于人们的日常生活世界分析时,需要一种关注地方的、整体的、直觉的方法[62]。人文地理学研究的着眼点从人和(抽象的)容器式空间联系逐步上升到人与特定地方的情感纽带,即人在安全、健康的地点获得存在与价值。

4.1 地点与安全感的概念联系倡导新人本主义理念的人文地理研究将安全感视做人与地点之间互动性的作用机理之一,探索人的心理安全与地点特性的交互关系,开辟了安全感研究方向,促使人文地理学进一步完善关于人本价值生活空间的理论认识和实践经验。

4.1.1 安全感与地点感在内涵上的连接人本主义地理学家主张的“地点”是一个灵活的、富有包容性的概念,它包括三种成份:物理环境、人类活动及其心理意义[44]。地点总是意味着一种感觉的地方,即使这种经历、体验并不是特别愉快[45]。地点感不是预设的流程,而是人类与环境的互动的一种结果[46]。人与地方、家庭和住宅之间建立的舒适、安全和福祉等积极情感纽带,或是恐惧、烦躁不安、无地方性的乏味等消极体验,都可以被理解为地点感。在此意义上,人本主义地理学从“地点”立场讨论的“安全感”实质上是一个独特的、非孤立的地点要素。

陶传谱认为安全感是人们对其生存环境安全状态的认识和体验,可以辨认出团体归属感和自我归属感两个层次,团体归属感是一种对稳定依附关系的期望,自我归属感则表现为对自我完整性的体验[11]。这种体验是一种具体的时空经历,而不仅仅是感觉,这个观点使安全感增加了客观基础。因此,安全感的形成、变化在实体上通常依附于一系列生产、生活空间场所,在社群观念的主观方面构建为“地点”;同时,社群的社会、经济、文化和政治活动会带来空间的生产和再生产,在反复的体验中赋予地方意义直至形成“地点感”。来自警务领域的研究人员对已知的会产生犯罪恐惧感的因素进行归纳和适度抽象,建立起一种犯罪恐惧感激发因素的“社会整合”(social integration)模型,分析人们对当地环境的归属感以及对社区的依附感[63, 64]。从以上分析中可以看出,安全感概念中包含了地点感,而地方感研究中出现的诸多概念也包括了安全感[65]。这种以空间为支撑,以人对地点的认知和态度为根源的归属感和依附感构成了地点理论“地点感”的主要维度。

在地点理论中,地点一样能引起人本身情感的响应,是给个人和集体提供安全和身份的来源[66]。利用地点理论研究安全的意义在于,地点有空间上可知的地理位置,坚持了地理学研究的空间性;地点是功能、文化同质性的聚集区,承接了社区水平犯罪与越轨行为研究的生态学观点;地点是“人性”的,除了低水平的犯罪率,能给人尽可能多的安全感、尽可能少的恐惧感的地点才是人需要的。

4.1.2 地点与作为变量的恐惧感的联系对于现代行为地理学而言,在人—环境背景的范式下研究犯罪恐惧感必然要测度复杂的相关变量及其函数关系。大多数地理学研究已不再考虑个人因素(例如身体和精神部分)对个人行为的影响,而是集中于关注空间单元的社会和物理背景[67]。在研究物质环境因素与恐惧感的关系时,纳斯(Jack L. Nasar)采用线性回归模型预测犯罪,将其作为居住区外部环境的主观特征的函数,回归结果表明,人群对犯罪的恐惧与环境凸现的和隐藏的特征有关[68]。在过去的30年里,其中不少女权地理学和感应地理学的文献提到,女性在公共空间感到焦虑和恐惧,对犯罪被害的恐惧逐渐成学者和政策制定者重视的问题[69]。当恐惧感作为因变量研究时,地理学者需要考虑环境(层面)物质的、建成的状态,文化及相关的社会的、政治的体制和制度的角色,规划和设计的技术过程,人类如何感知环境中的不确定性和风险(地方性)。把恐惧感作为自变量研究时,涉及到城市中某一特定区位(或场所)在人们大脑里的安全认知程度、安全区域类型[3];身体上的空间行为自由、社会交往活动;各类日常行为场所的安全舒适性,尤其是不同空间尺度的居住地对犯罪恐惧感和社会凝聚力的认知水平与地点感。

4.2 安全地点的规划设计地理学者注意到在研究客观建筑环境的变化之于居民犯罪风险感知的影响时,通常针对于本地问题、身体疾病之类的微观特性,而较少讨论宏观的社区与邻里规划设计特点[70]。近年来兴起的环境设计预防犯罪理论提出,改善社区安全不仅在于社区空间环境怎样去设计,还在于社区的社会环境、居民的情感环境如何去建设[71]。

由于“地点”语境中观察到的犯罪、越轨行为是非孤立的、特殊的人类活动,犯罪行为人和受害者两类主体的社会经历交会于特定空间场所时将生成“地点”的安全意义,并在认知规律的作用下发展为涵盖情感、评价和意象的地方态度,犯罪恐惧感/安全感至少应当作为一种心理因素获得“地方感”研究的关注。再者,犯罪与越轨行为作为普遍意义上的一种反社会行为关系到人犯罪恐惧感/安全感的形成和变化,进而影响人的空间行为、决策以及环境体验,当这一系列链式的身体、心理反应与能够提供人稳定安全感和归属感的地方相碰撞时,地点的泛“家”式存在就受到挑战。大部分安全感提升策略的关注点集中在社会控制措施上;为了使社会控制有意义,社会网络和公共资源必须在地点上被全部激活;道义上合法的文化价值观能够植根于地点,被个人、群体所依赖。故此,规划师们提出设计安全的议题需要在关系到日常生活实践的地点语境中加以解决。

5 基于地点的安全地理学研究展望20世纪90年代以来,基于地点的安全感研究成为社会地理学及其相关学科的重要议题,学者们重视探索地点的物理、社会—文化环境特征与人的安全需求、生活质量之间的关系。

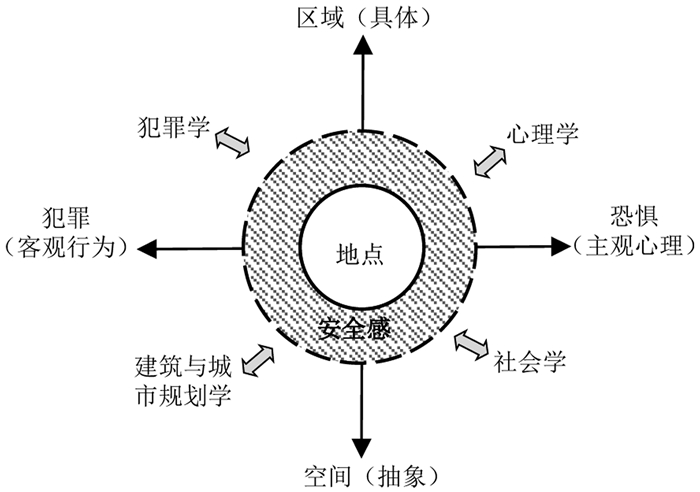

5.1 基于地点的跨学科综合性安全空间研究地点理论为居民的安全感、犯罪恐惧感研究提供了跨学科综合研究的契机。安全感研究是综合性的,当“地点”成为一种认知图式,社会学和犯罪学的解组理论、日常行为理论找到空间落脚点,犯罪地理学和环境心理学能够进一步发现物质环境变量和社会结构变量是如何发挥因果作用。特别是在地理学“社会-文化转向”的背景下,安全空间研究更需要参考建筑与城乡规划学、社会学、环境心理学等学科的相关成果,运用地点理论的思想进行整合,使用解释性的方法来探讨社区主流文化价值观的社会控制作用。从研究方法来看,由于犯罪恐惧感既不是二元的也不是一个有序的思想状态,那么将犯罪恐惧感作为一个独立的或不完全的非连续状态建模可能有助于阐明相关因素,但也可能过于简化研究假设和结论[72],因此,地点理论可以为安全感研究提供从离散到联合、连接质性和量化、兼具地理学特性的混合研究方法,见图 1。

|

图 1 地点理论在安全感综合研究中的混合运用 Fig.1 The Application of Place Theory in the Research of Sense of Safety |

对于地理学而言,安全空间是一个广泛的议题,它是人地关系研究当中的一个日常生活命题。近年来,由于地理学、社会学、犯罪学、心理学的频繁互动,出现了从犯罪地理到更为广泛的安全地理学的过渡。当安全问题从地方问题成为全球问题,安全空间建构就与全球化、环境问题、移民问题、社会不平等、文化冲突等问题相联系,通过各种尺度的安全空间分析,促进本地化语境中的安全地理学研究。

地点理论本质上是一种在现象哲学视角下研究“人—地”关系问题的基本理论。运用该理论的思想探讨人与地点的安全关系最明显的进步是产生了一种本地化的安全感,将与安全感相联系的社会组织方式和运作机制进行分析,从社会、文化的角度增进有关人在特定地点的安全、恐惧等情感动态变化的理解。同时,地点理论坚持地方独特性的研究,巩固了地理研究的学科特征,也为安全空间的规划设计等实用主义研究提供了理论依据。

5.3 地点理论成为安全社区设计的情感价值理论基础安全空间的塑造最终要回归到“人的存在与价值”,被感知为安全的空间才能得到人的信赖和依附,实现规划设计一个健康、持续发展的生活空间初衷。人性化的社区、邻里是物质空间从居住场所到家园的质变结果;积极的地点感能帮助建立和谐的人地关系,是安全社区设计追求的情感归宿。地点理论关于人对经常接触地点产生情感反应的思想能帮助社会生活空间规划学者准确理解、制定社会-生活区域治理对策,是社区—场所体系安全、健康、自由形象结构与设计的基础性原理,因此,地点理论可作为安全社区规划设计全过程中价值定位、情感培育的理论根基。

6 结语地理学从建立之初就是一门综合性学科。因为现代人的各种活动已经变得非常复杂,而知识与学科的划分又如此之细,以致空间与物质、主观性与客观性之间的联系在实践领域以及概念层面上都被分割开了。为了探索空间综合体的本质,思考空间的全面含义,地理学就必须坚持其综合性的特性[73]。我们有必要培育一种超越社会—文化与空间—分析、定性与定量、批判性与技术性以及社会科学与人文艺术二元性的混合体[74]。

通过对地点、社区和区域等连续的日常空间进行研究,结合因果关系分析和历史解释的人文地理学能够为关于人地关系研究提供宽阔的视野。基于地点的综合研究将引领我们与丰富的人类经验、感情、情绪及其符号形式形成深切的联系,进而使得空间、物质、主观和客观在概念上得以结合[75]。地点理论正是以混合方法论的持续实践来推动人文地理学乃至地理学接近空间概念的本质,通过思考身体、地点、社会的各种联系将空间特性与情感、意义、价值联系起来,呈现一个充满活力的世界。

随着国内城市居民生活质量的提高,对空间社会-文化等软环境特征的关注将不断增强,安全城市、安全社区的研究也将愈加重视人的心理活动。地点恰当地充当了人与地的时空介质,且内在地表达了生活于其中的人们对于安全的种种想象,促使人们从多学科视角增加安全感的相关知识,发挥地理学的综合研究优势,探索日常生活世界的本质。

| [1] | 王兴中, 李九全, 刘晓霞, 等. 新常态下中国人文地理学空间探究的时代宿命[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 1-8. [Wang Xingzhong, Li Jiuquan, Liu Xiaoxia, et al. The era destiny of spatial research of human geography in the new normal[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.04.002] |

| [2] | 卓蓉蓉, 李峦峦, 余斌, 等. 21世纪以来西方犯罪地理研究述评[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 16-23. [Zhuo Rongrong, Li Luanluan, Yu Bin, et al. A review of studies on geography of crime in western countries since 2000[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 16-23. ] |

| [3] | 王兴中. 中国城市生活空间结构研究[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 44-47. [Wang Xingzhong. Studies on the Spatial Structure of Chinese Urban Life[M]. Beijing: Science Press, 2005: 44-47.] |

| [4] | 陈建辉.安全感问题的哲学思考[D].湘潭: 湘潭大学, 2013: 1-3. [Chen Jianhui. Philasophical Thinking on the Sense of Security[D]. Xiangtan: Xiangtan University, 2013: 1-3.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10530-1013380464.htm |

| [5] | 公安部公共安全研究所. 你感觉安全吗?——公众安全感基本理论及调查方法[M]. 北京: 群众出版社, 1991: 17. [Public Security Research Institute of Ministry of Public Security. Do You Feel Safe?:Basic Theory and Investigation Method of Sense of Security[M]. Beijing: Public Publishing House, 1991: 17.] |

| [6] | Maslow A H, et al. A clinically derived test for measuring psychological security-insecurity[J]. Journal of General Psychology, 1945, 115(33): 21-41. |

| [7] | 安莉娟, 从中. 安全感研究述评[J]. 中国行为医学科学, 2003, 12(6): 698-699. [An Lijuan, Cong Zhong. A review of the research on sense of security[J]. Chinese Journal of Behavioral Medical Science, 2003, 12(6): 698-699. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2003.06.052] |

| [8] | Ferraro K F, La Grange R. The measurement of fear of crime[J]. Sociological Inquiry, 1987, 113(57): 70-101. |

| [9] | Garofalo J. The fear of crime:causes and concequences[J]. Journal of Criminal Law and Criminology, 1981, 72(2): 839-857. DOI:10.2307/1143018 |

| [10] | 姜兰昱, 杨学峰. 从因变量到自变量——犯罪恐惧感研究的发展与启示[J]. 晋阳学刊, 2013, 45(6): 79-85. [Jiang Lanyu, Yang Xuefeng. From dependent variable to independent one-from line of the researches on fear of crime[J]. Academic Journal of Jinyang, 2013, 45(6): 79-85. DOI:10.3969/j.issn.1000-2987.2013.06.011] |

| [11] | 陶传谱. 安全感在心理咨询中的意义[J]. 中国健康教育, 2004, 20(3): 232-233. [Tao Chuanpu. Significance of sense of security in psychological counseling[J]. Chinese Journal of Health Education, 2004, 20(3): 232-233. DOI:10.3969/j.issn.1002-9982.2004.03.016] |

| [12] | 姚本先, 汪海彬. 整合视角下安全感概念的探究[J]. 江淮论坛, 2011, 46(5): 149-154. [Yao Benxian, Wang Haibin. Research on the sense of safety under the perspective integration[J]. Jianghuai Tribune, 2011, 46(5): 149-154. DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2011.05.025] |

| [13] | 赵若辉, 张鸿巍. 社会治安评价与被害恐惧感研究——以南宁市为实证分析[J]. 南京大学法学评论, 2007, 28(Z1): 125-136. [Zhao Ruohui, Zhang Hongwei. Research on the evaluation of social public security and the fear of victimization[J]. Nanjing University Law Review, 2007, 28(Z1): 125-136. ] |

| [14] | 汪海彬.城市居民安全感问卷的编制及应用[D].芜湖: 安徽师范大学, 2010: 3-7. [Wang Haibin. The Development and Application of Citizen's Security Questionnaire[D]. Wuhu: Anhui Normal University, 2010: 3-7.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10370-1011041223.htm |

| [15] | Kitchen P, Williams A. Quality of life and perceptions of crime in Saskatoon, Canada[J]. Social Indicators Research, 2010, 95(1): 33-61. DOI:10.1007/s11205-009-9449-2 |

| [16] | Lorenca T, Claytonb S, Nearyb D, et al. Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing:mapping review of theories and causal pathways[J]. Health & Place, 2012, 18(4): 757-765. |

| [17] | 赵玲.转型期中国城市公共安全感研究[D].上海: 复旦大学, 2013: 11-16. [Zhao Ling. The Study of Sense of Public Safety and Security During Transitional Period in China[D]. Shanghai: Fudan University, 2013: 11-16.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10246-1014446265.htm |

| [18] | Hale C. Fear of crime:A review of the literature[J]. International Review of Victimology, 1996, 4(1): 79-150. |

| [19] | 王大为, 张潘仕, 王俊秀. 中国居民社会安全感调查[J]. 统计研究, 2002, 37(9): 23-29. [Wang Dawei, Zhang Panshi, Wang Junxiu. The current survey of Chinese residents' social safety feeling[J]. Statistical Research, 2002, 37(9): 23-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2002.09.005] |

| [20] | 王娟. 公众安全感指标体系的构建与评价方法研究——以社会治安秩序为视角[J]. 政法学刊, 2009, 26(5): 104-107. [Wang Juan. The construction of index system of public sense of security and evaluation methods[J]. Journal of Political Science and Law, 2009, 26(5): 104-107. DOI:10.3969/j.issn.1009-3745.2009.05.019] |

| [21] | 丁传标, 张涵, 程明洋, 等. 城中村空间形态对居民居住安全感的影响——以广州珠村为例[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(4): 68-73. [Ding Chuanbiao, Zhang Han, Cheng Mingyang, et al. Analysis of the sense of residents living safety from the perspective of spatial from in Zhucun village, Guangzhou city[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(4): 68-73. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.04.013] |

| [22] | De Haan W J M, Loader I. On the emotions of crime[J]. Punishment and Social Control, Theoretical Criminology, 2002, 6(3): 243-253. |

| [23] | Gray E, Jackson J, Farrall S. Reassessing the fear of crime[J]. European Journal of Criminology, 2008, 5(3): 363-380. DOI:10.1177/1477370808090834 |

| [24] | Gray E, Jackson J, Farrall S. Researching Everyday Emotions: Towards a Multi-Disciplinary Investigation of the Fear of Crime[M]. Kury H, Hartnagel T (eds). Fear of Crime, Punitivity: New Developments in Theory and Research. Bochum: Universita tsverlag Brockmeyer, 2008: 3-24. |

| [25] | Machado C, Manita C. Fear of crime:Methodological considerations and results from a biannual survey in the city of oporto[J]. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 2009, 1(1): 69-99. |

| [26] | Farral S, Bannister J, Ditton J. Questioning the measurement of the 'fear of crime':Findings from a major methodological study[J]. The British Journal of Criminology, 1997, 37(4): 658-679. DOI:10.1093/oxfordjournals.bjc.a014203 |

| [27] | Cohen L E, Felson M. Social change and crime rate trends:A routine activities approach[J]. American Sociological Review, 1979, 44(8): 588-608. |

| [28] | Smith S K, Steadman G W, Minton T. Criminal Victimization and Perception of Community Safe in 12 Cities, 1998[R]. Bureau of Justice Statistics, Washington D C: U. S. Department of Justice, 1999: 50-56. |

| [29] | 雷切尔·博巴·桑托斯.犯罪分析与犯罪制图[M].金诚, 郑滋椀, 译.北京: 人民出版社, 2014: 20-25. [Santos R B. Crime Analysis with Crime Mapping[M]. Jin Cheng, Zheng Ziwan, trans. Beijing: People's Publishing House, 2014: 20-25.] |

| [30] | 陆娟, 汤国安. 犯罪热点时空分布研究方法综述[J]. 地理科学进展, 2012, 31(4): 419-425. [Lu Juan, Tang Guoan. A Review of research methods for spatiotemporal distribution of the crime hot spots[J]. Progress in Geography, 2012, 31(4): 419-425. ] |

| [31] | 保罗·克拉瓦尔. 地理学思想史(第三版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 46. [Claval P. A History of Geographical Thoughts(3rd)[M]. Beijing: Peking University Press, 2007: 46.] |

| [32] | 托尼·莫塞妮.魔鬼之夜: 在神话与现实之间[M]//菲利普·奥斯瓦尔特.收缩的城市.胡恒, 等译.上海: 同济大学出版社, 2012: 280-287. [Moceri T. Devil Night: Between Myth and Reality[M]//Oswalt P. Shrinking Cities Shanghai: Tongji University Press, 2012: 280-287.] |

| [33] | Dixton T. From Passions to Emotions:The Creation of a Secular Psychological Category[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 106-115. |

| [34] | 张娟利.基于地点理论的城市安全社区构建研究[D].西安: 西安外国语大学, 2015: 9-10. [Zhang Juanli. The Research on Urban Security Community Building based on the Place Theory[D]. Xi'an: Xi'an International Studies University, 2015: 9-10.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10724-1015960657.htm |

| [35] | Shaw C R, et al. Juvenile Delinquency and Urban Areas[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1942: 65-98. |

| [36] | 王发曾. 国外城市犯罪的地理研究[J]. 人文地理, 1998, 3(2): 76-82. [Wang Fazeng. The geographical research of urban crime in foreign countries[J]. Human Geography, 1998, 3(2): 76-82. ] |

| [37] | 王发曾. 城市犯罪空间盲区分析与综合治理[M]. 北京: 商务印书馆, 2012: 83-88. [Wang Fazeng. Study on the Comprehensive Treatment of Spatial Blind Areas in Urban Crime[M]. Beijing: The Commercial Press, 2012: 83-88.] |

| [38] | Hartshorn T A. Interpreting the City:An Urban Geography[M]. New York: John Wiley and Sons Inc, 1992: 200-246. |

| [39] | Dixton T. From Passions to Emotions:The Creation of a Secular Psychological Category[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 297. |

| [40] | Stafford M, Chandola T, Marmot M. Association between fear of crime and mental health and physical functioning[J]. American Journal of Public Health, 2007, 97(11): 2076-2081. DOI:10.2105/AJPH.2006.097154 |

| [41] | Jenkins R, Meltzer H, Jones P B. Foresight mental capital and wellbeing project. mental health: Future challenges[R]. London: The Government Office for Science, 2008: 297. |

| [42] | 布兰登·C·韦尔什, 戴维·P·法林顿.牛津犯罪预防指南[M].秦英, 译.北京: 中国人民公安大学出版社, 2015: 193. [Welsh B C, Farrington D P. Oxford Guide to Crime Prevention[M]. Qin Ying, trans. Beijing: Chinese People's Public Security University Press, 2015: 193.] |

| [43] | Sherman L W, Gartin P R, Buerger M E. Hot spots of predatory crime:Routine activities and the criminology of place[J]. Criminology, 1989, 27(1): 27-55. DOI:10.1111/crim.1989.27.issue-1 |

| [44] | Relph E C. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 112-132. |

| [45] | Ghoomi H A, et al. Comparing the components of sense of place in the traditional and modern residential neighborhoods[J]. Social and Behavioral Sciences, 2015, 110(201): 275-285. |

| [46] | 大野隆造, 小林美纪.人的城市: 安全与舒适的环境设计[M].余漾, 尹庆, 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2015: 55-62. [Ohno Takashi, Kobayashi Miki. People's City: Safe and Comfortable Environment Design[M]. Yu Yang, Yin Qing, trans. Beijing: China Architecture & Building Press, 2015: 55-62.] |

| [47] | Carvalho M, George R V, Anthony K H. Residential satisfaction incondominios exclusivos (gate-guarded neighborhoods) in brazil[J]. Environment and Behavior, 1997, 29(6): 734-768. DOI:10.1177/0013916597296002 |

| [48] | Hur M, Morrow-Jones H. Factors that influence resident's satisfaction with neighborhood[J]. Environment and Behavior, 2008, 40(5): 619-635. DOI:10.1177/0013916507307483 |

| [49] | Brown B, Perkins D, Brown G. Crime. New housing, and housing incivilities in a first-ring suburb:Multilevel relationships across time[J]. Housing Policy Debate, 2004, 15(2): 301-345. DOI:10.1080/10511482.2004.9521504 |

| [50] | Prohansky H M, Fabian A K, Kaminoff R. Place-identity:Physical world socialization of the self[J]. Journal of Environmental Psychology, 1983(3): 57-83. |

| [51] | Patrick Devine-Wright. Local attachments and identities:A theoretical and empirical project across disciplinary boundaries[J]. Progress in Human Geography, 2015, 39(4): 527-530. DOI:10.1177/0309132514533270 |

| [52] | Cresswell P. Place: A Short Introduction[M]. London: Routledge, 2003: 132. |

| [53] | Canter D. The Psychology of Place[M]. London: Architecture Press, 1977: 78. |

| [54] | Talen E, Shah S. Neighborhood evaluation using GIS:An exploratory study[J]. Environment and Behavior, 2007, 39(5): 583-615. DOI:10.1177/0013916506292332 |

| [55] | Kamalipour H, Faizi M, Memarian G. Safe place by design:urban crime in relation to spatiality and sociality[J]. Current Urban Studies, 2014, 2(2): 152-162. DOI:10.4236/cus.2014.22015 |

| [56] | Skogan W, Maxfield M. Coping with Crime: Individual and Neighborhood Reactions[M]. Beverley Hills: Sage Publications, 1981: 145-148. |

| [57] | Crowe T D. Crime Prevention through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts (2nd ed.)[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000: 158. |

| [58] | 王兴中, 刘永刚. 人文地理学研究方法论的进展与"文化转向"以来的流派[J]. 人文地理, 2007, 22(3): 1-6. [Wang Xingzhong, Liu Yonggang. The progress of the research methodology on human geography and the schools since "cultural return"[J]. Human Geography, 2007, 22(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2007.03.001] |

| [59] | Gregory D. Ideology, Science and Human Geography[M]. London: Hutchinson, 1978: 89-93. |

| [60] | 顾朝林. 转型中的中国人文地理学[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1175-1183. [Gu Chaolin. Chinese human geography in transition[J]. Journal of Geographical Sciences, 2009, 64(10): 1175-1183. ] |

| [61] | 杨卫丽, 王兴中, 张杜鹃. 城市生活质量与生活空间质量研究评介与展望[J]. 人文地理, 2010, 25(3): 20-23. [Yang Weili, Wang Xingzhong, Zhang dujuan. A review of the researches of the quality of urban life and the quality of living space and prospects[J]. Human Geography, 2010, 25(3): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.03.005] |

| [62] | 傅伯杰, 王帅. 连接科学与社会——从第33届国际地理大会看地理学的发展动态[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1849-1855. [Fu Bojie, Wang Shuai. Linking science and society:Review of 33rd international geographical congress[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1849-1855. ] |

| [63] | 郑海, 杨涵.降低公众犯罪恐惧感之策略研究[J].广西警官高等专科学校学报, 2015, 28(2): 87-91. [Research on strategies for reducing the public fears of crime[J]. Journal of Guangxi Police Academy, 2015, 28(2): 87-91.] http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GXGA201502019.htm |

| [64] | Franklin C A, Franklin T W. Predicting fear of crime:Considering differences across gender[J]. Feminst Criminology, 2009, 46(1): 83-106. |

| [65] | 盛婷婷, 杨钊. 国外地方感研究进展与启示[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 11-17. [Sheng Tingting, Yang Zhao. Research progress and enlightenment on sense of place in foreign countries[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 11-17. ] |

| [66] | 宋秀葵.段义孚人文主义地理学生态文化思想研究[D].济南: 山东大学, 2011: 81-85. [Song Xiukui. On the Eco-cultural thoughts in Yifu Tuan's Humanistic Geography[D]. Jinan: Shandong University, 2011: 81-85.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10422-1011170690.htm |

| [67] | 保罗·诺克斯, 史蒂文·平奇.城市社会地理学导论[M].柴彦威, 张景秋, 等译.北京: 商务印书馆, 2005: 81-85. [Paul Knos, Steven Pinch. Urban Social Geography: An Introduction[M]. Hong Kong: Pearson Education Asia Limited, 2000: 81-85.] |

| [68] | Nasar J L. A model-relating visual attributes in the residential environment to fear of crime[J]. Journal of Environmental Systems, 1982, 11(3): 247-255. |

| [69] | 吴玲, 程叶青. 公共空间内犯罪被害性别差异的阐释:基于整合性的理论视角[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 45-49. [Wu Ling, Cheng Yeqing. Gender ratio of victimizations in public space:An integrative theoretical perspective[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.01.021] |

| [70] | Foster S, Wood L, Christian H. Planning safer suburbs:Do changes in the built environment influence residents' perceptions of crime risk?[J]. Social Science & Medicine, 2013, 36(97): 87-94. |

| [71] | 杨英姿. 国外城市社区空间环境与犯罪关系理论研究综述[J]. 现代城市研究, 2011, 18(2): 78-85. [Yang Yingzi. Review of theoretical research of relationship between crime and overseas urban communities environment[J]. Modern Urban Research, 2011, 18(2): 78-85. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2011.02.012] |

| [72] | Vilalta C J. Fear of crime in gated communities and apartment buildings:A comparison of housing types and a test of theories[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2011, 26(2): 107-121. DOI:10.1007/s10901-011-9211-3 |

| [73] | 罗伯特·戴维·萨克.社会思想中的空间观: 一种地理学的视角[M].黄春芳, 译.北京: 北京师范大学出版社, 1980: 209. [Robert David Sack. Conceptions of Space in Social Thought: A Geographical Perspective[M]. Beijing: Beijing Normal University Publishing Group, 1980: 209.] |

| [74] | 关美宝. 超越地理学二元性:混合地理学的思考[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1307-1315. [Kwan Mei-Po. Beyond binaries:Reflections on hybrid geographies[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1307-1315. ] |