随着城市化进程迅速推进,许多城市都在经历一个快速聚集和饱和的过程[1]。城市交通网络是国民经济运行的基本载体[2],城市人口和机动车数量迅速增加,庞大的城市人口和机动车数量使城市交通问题日趋严峻。通过增加道路、桥梁等城市基础设施建设已无法满足解决道路交通拥堵的要求,如何及时获取交通需求信息准确判别交通状态是缓解交通拥堵问题的关键所在。“大数据”时代的到来,意味着居民生活、工作与思维的改革[3],浮动车GPS(全球定位系统)数据为交通状态判别提供了新的视角。基于出租车GPS数据的研究在国外开始较早,其中大多数是基于GPS数据分析方法的研究[4-7],也有通过对出租车GPS数据进行处理,分析城市实时交通流分布和城市道路状况信息后,制定科学的导航路线,改善出租车的运营和管理[8]。利用浮动车数据计算路段平均行程速度与道路交通流整体平均速度、路段平均行程时间与道路交通状态的关系[9],分析车辆速度和加速度信息,判别道路交通状态后向用户发布[10],同时为城市交通运营管理提供重要的决策依据,推动城市智能交通系统的发展[11]。在国内,道路交通状态是城市地理学与交通地理学领域关注的焦点,随着ITS(智能交通系统)的发展,通过对通勤高峰时段的出租车GPS数据的时空挖掘,使用起讫关联的分析居住地交通产生于分布特征[12]。基于浮动车GPS数据时空挖掘完成城市功能区的识别[13]、城市居民生活空间[14]、城市旅游[15]和城市居民出行行为研究[16-18]。但目前针对浮动车GPS研究城市交通地理大多集中于城市道路、路段行程时间和速度的算法研究,以路段平均行程速度来揭示城市交通拥堵状态演变过程的时空分布规律研究较少,尤其是缺少把城市交通状态时空演变规律应用于分析城市空间发展与城市交通系统的研究。

贵阳市作为贵州省省会,庞大的人口数量和特殊的地形使交通问题同样困扰着这座城市,因城市化、机动化的不断发展,中心城区的用地和交通难以满足发展的需求,缓解交通拥堵问题是贵阳市现阶段首要任务,以贵阳市出租车GPS设备采集的路段瞬时速度为研究对象,对贵阳市中心城区拥堵状态时空分布规律和时空演变过程进行研究,对贵阳市城市规划和交通规划具有十分重要的意义。

综上所述,本文以贵阳市出租车GPS数据为例,主要面向出租车GPS数据的路段平均行程速度交通参数估算以及道路拥堵状态等级划分两方面开展研究,在交通参数估算方面,通过解决数据预处理、道路图层校正、地图匹配等基础技术问题,利用出租车GPS数据估算路段平均行程速度。在拥堵状态等级分析方面,从宏观角度,利用出租车路段平均行程速度研究贵阳市中心城区道路车流状态在时间上和空间上的内在规律,分析交通拥堵状态时空分布的演化过程,从微观角度,利用贵阳市中心城区出租车行驶的瞬时速度研究道路交通流状态在时间和空间上的分布演变规律,基于研究结果,从城市功能分散、城市道路网、城市空间发展、城市公交系统等方面探讨贵阳市城市道路交通优化调整对策。

2 数据来源与研究方法 2.1 研究区概况与数据来源本研究选择贵阳市中心城区为研究区域,包括云岩区、南明区、观山湖区以及白云区、乌当区和花溪区的部分区域,总面积1230平方公里,面对当前人口压力和道路发展状况,中心城区的道路交通也发生变化,建立“三条环路十六条射线”的快速路网系统。具体为:一环路指蟠桃宫—宝山北路—北京路—枣山路—浣沙路—解放路—宝山南路—蟠桃宫;二环路指三桥—改茶路—贵黄路东段—南二环—富源路—东二环—北二环—贵遵路南段—三桥;三环路指东北环线—西南环线—南环线;十六条射线:贵黄路艺校至金华段、北京西路、观山路、黔灵山路、金朱路、甲秀北路、盐沙路、新天大道、北京东路、汤粑关路、机场路、东站路、富源路、桐荫路、花溪大道、甲秀南路。

以出租车为浮动车,利用贵阳市出租车GPS设备采集出租车GPS数据,选用2016年某一周(周一至周日)采集的出租车GPS数据为研究对象,数据记录共计2.8亿条。采集的数据包括以下属性:VehicleoID(车辆编号)、GPSTime(定位时间)、X(经度)、Y(纬度)、Height(高度)、Speed(速度)、Direction(角度)等。由此可知,出租车GPS数据具有空间分布属性和时间分布属性,其中地理坐标(X和Y)描述出租车GPS数据的空间分布特征,定位时间描述了出租车GPS数据的时间分布特征,其他属性信息决定了出租车GPS数据的运动状态。由于出租车在行驶过程中,GPS采集设备会出现信号盲区、设备故障等原因,导致采集的GPS数据具有错误、冗余数据,为保证数据可靠性,需对原始GPS数据进行剔除处理,剔除后,剩余有效数据为1.45亿条,平均约为644万/天。具体剔除标准如下:

(1)剔除研究区域坐标范围外的数据。出租车GPS数据采集区域包括贵阳市整个区域,而本文研究区域为贵阳市中心城区,需将超出研究区域坐标范围的数据进行剔除。

(2)长时间处于停驶状态的数据。由于浮动车交叉口等红绿灯或处于停驶状态时,长时间处于停驶状态的数据不能反映真实的交通状态,需剔除这类数据。

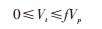

(3)速度超过路网道路设计速度的数据。预先计算出检测器参数的合理范围,判断所采集的数据是否在合理范围内,剔除超出合理范围外的数据,设道路的设计速度为Vp,不同道路的Vp不同,则浮动车道路上行驶的瞬时速度Vt的合理范围[19]为:

|

(1) |

式中:f为固定的道路修正系数,通常取值为1.3—1.5。

2.2 研究方法(1)地图匹配

本文选取以节点为圆心,以R为半径的圆形区域构建道路图层的静态缓冲区,R值根据道路宽度确定。道路图层静态缓冲区确定后,根据道路节点周围出租车GPS数据的分布密度实现道路节点静态缓冲区的动态调整,从而构建道路节点动态缓冲区,使出租车GPS定位点均匀分布在动态缓冲区内,利用层次聚类的分析方法,按照聚类的原理消除缓冲区内孤立点的影响,设最终聚类结果是将附近所有出租车GPS定位点分成K类,各类包含样本数据为(n1, n2, n3, ···, nk),根据各类的中心和样本数目确定节点的最终位置[20],即:

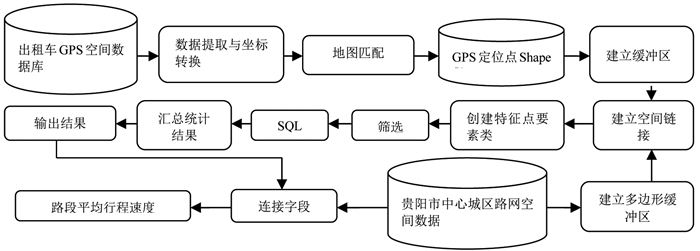

|

(2) |

式中:x,y分别表示经纬度坐标,m表示样本数据,m = 1, 2, 3, ···, K。

(2)路段平均行程速度模型构建

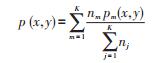

对城市道路网进行图层校正和对出租车GPS数据进行地图匹配后,以匹配后的定位点图层为基础资料,以ArcGIS为技术支撑,结合数理统计分析手段,在ArcGIS平台上构建路段平均速度计算模型,具体模型如图 1所示。

|

图 1 路段平均行程速度计算模型 Fig.1 The Model for Calculating Average Travel Speed of Road Sections |

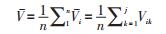

设在时间间隔T内路段L上共有n辆出租车,出租车GPS设备采集定位点数据包含瞬时速度为Vi1, Vi2, Vi3, ···, Vik。该时段内路段平均行程速度为所有出租车的平均行程速度的算术平均值。

|

(3) |

式中:Vik为出租车i的第k个瞬时速度值;n为出租车数量总数;Vi出租车i平均行程速度;V为路段平均行程速度;i = 1, 2, ···, n;K = 1, 2, ···, j。

(3)路段平均行程速度等级划分

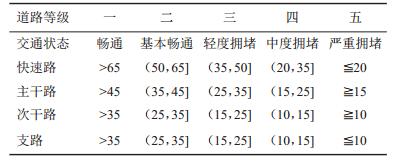

本研究根据2011年北京质量技术监督局发布的《城市道路交通运行评价指标体系》 [21],把路段平均行程速度作为路段拥堵状态等级评价指标,根据路段平均速度不同,把不同的道路等级划分为五级,等级划分详见表 1。

| 表 1 城市道路平均行程速度等级划分(单位:km/h) Tab.1 Classification of Average Travel Speed for Roads (Unit: km/h) |

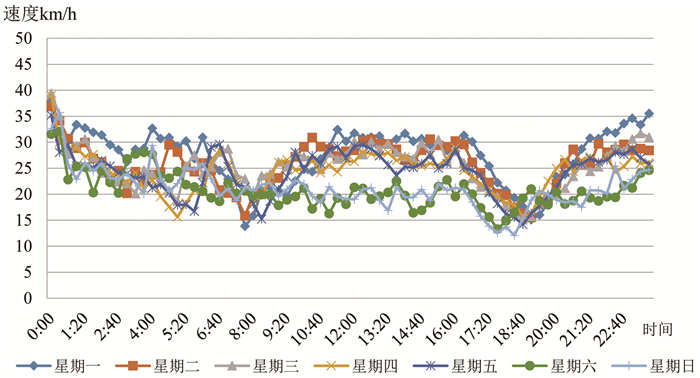

对数据预处理后,以20分钟为时间间隔计算路网平均行程速度,绘制工作日(从周一至周五)与休息日(周六和周日)的路网平均行程速度时间分布图,由图 2可知:

|

图 2 路段平均行程速度时间分布 Fig.2 The Time Distribution of Average Travel Speed to Road Sections |

(1)工作日的五条曲线具有高度相似性,休息日的两条曲线具有高度相似性。工作日与休息日的路网平均行程速度在凌晨0:00—6:30时段和深夜22:00—24:00时段都高于白天6:30—22:00时段的平均行程速度,且凌晨0:00—6:30时段和深夜22:00—24:00时段路网平均行程速度时间分布变化保持一致。工作日的出行高峰期在早上6:30—9:00时段和晚上16:00—19:00时段,早晚高峰具有明显规律性,幅度变化明显。休息日的早高峰变化不明显,晚高峰出现在16: 30—19:00时段,休息日的晚高峰开始与结束时间都早于工作日。根据工作日与休息日城市居民出行特点分析,工作日城市居民主要出行目的是上、下班、上学、放学等,时间规律性强,出行时间集中,道路车辆增加,出行需求增大,路段平均行程速度下降。休息日城市居民出行目的主要以娱乐、旅游、购物为主,出行时间具有很大不确定性,且分布离散。

(2)工作日路网平均行程速度变化幅度比休息日大,休息日全天路网平均行程速度低于工作日。工作日高峰时段平均速度为22.07km/h,休息日高峰时段平均行程速度为19.03km/h,休息日高峰时段平均行程速度低于工作日。

(3)休息日路网平均行程速度上午出现拐点变化在06: 00左右,之后出现波峰与波谷交替的小幅度变化,表明休息日城市居民出行时间呈离散型分布。工作日在非高峰时段平均行程时段为27.49km/h,休息日在非高峰时段平均行程时段为21.97km/h,休息日较工作日明显降低。18:00出现最低值,且晚高峰时段平均行程速度最低值低于工作日平均行程速度最低值。

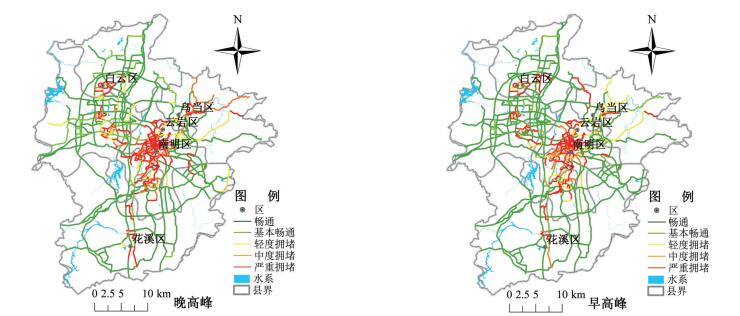

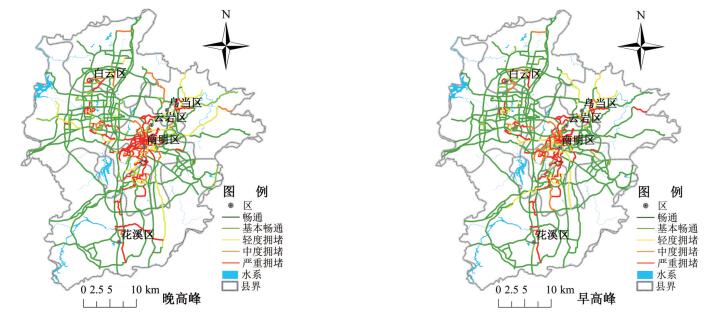

3.2 路网拥堵状态空间分布特征根据路网平均速度时间分布分析,贵阳市中心城区工作日早高峰出现在06:30—9:00时段,晚高峰出现在16:00— 19:00时段;休息日早高峰不明显,晚高峰出现在16:30— 19:00时段。根据GPS数据分析可得工作日与休息日早晚高峰的路网拥堵状态空间分布图(图 3和图 4),由图可知:

|

图 3 工作日早高峰(左)与晚高峰(右)时段拥堵状态空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Traffic State at Morning Peak (left) and Late Peak (right) Intervals |

|

图 4 休息日早高峰(左)与晚高峰(右)时段拥堵状态空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Traffic State in Early Morning Peak (left) and Late Peak (right) Period |

工作日与休息日早晚高峰时段路网交通严重拥堵路段集中在云岩、南明两个老城区,严重拥堵路段数总量明显高于外围区域,表明城市外围区域道路交通状况明显优于城市中心区域。休息日高峰时段交通拥堵路段总体上呈离散分布的态势。早高峰时段严重拥堵路段主要分布在以老城区为主的区域,以大山洞、世纪金源、花溪公园等商业集聚区组成的外围区域呈现向城市中心聚集分布的趋势。晚高峰时段的严重拥堵路段数量明显比早高峰时段多,分布范围更广,以老城区为主,呈现由城市中心向外围区域扩散的分布趋势。工作日早晚高峰时段严重拥堵路段主要集中分布在老城区一环的区域,在大西门、大十字、喷水池、紫林庵等商业中心集中分布,一环区域内严重拥堵路段数占一环路段数82%。休息日严重拥堵路段主要集中分布在老城区一环区域,一环区域内严重拥堵路段数占一环路段数77.78%。工作日早晚高峰时段在二环区域(一环以外二环以内的区域)的严重拥堵道路主要分布在花果园、火车站、中曹司等片区,二环区域严重拥堵路段数占二环路段数52.86%。休息日在二环区域严重拥堵路段数占二环路段数58.57%。工作日早晚高峰时段在三环环区域(二环以外三环以内的区域)的严重拥堵道路分布比较密集的区域主要是在大山洞、梵华里、世纪金源等商业中心,以及花溪公园区域,且分布较离散,严重拥堵路段数占三环路段数20.72%。休息日在三环区域严重拥堵路段数占三环路段数27.93%。工作日与休息日拥堵路段数比例相比,除一环区域拥堵路段数比例有所下降外,二环与三环区域休息日较工作日拥堵路段数增加,表明在工作日人们出行范围主要集中分布在一环区域,在休息日,人们出行更集中分布在二环、三环区域。

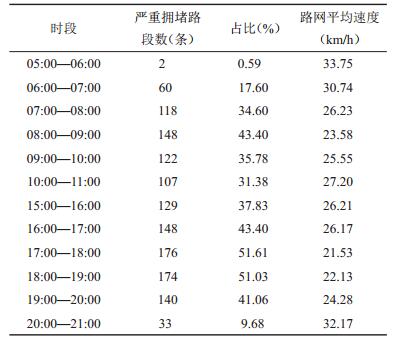

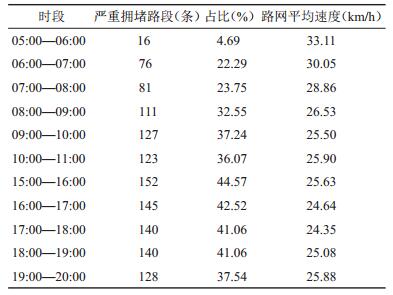

3.3 高峰时段拥堵状态演变分析由表 2和表 3工作日与休息日分时段拥堵路段数统计可知,路网交通早高峰从06:00—07:00时段开始发生拥堵,09:00—10:00时段拥堵路段数开始减少,晚高峰从15:00— 16:00时段开始发生拥堵,19:00—20:00时段拥堵路段数开始减少。为了更直观认识路网交通状态演变的过程,在进行时段选择时,应在早晚高峰时段提前一小时和推后一小时,主要判断路段交通在拥堵前、拥堵时、拥堵消散后的状态分析。从出租车GPS时空数据库中提取工作日与休息日出租车GPS数据,以一小时为时间间隔,早晚高峰分时段计算路段平均行程速度,早高峰时段可分为05:00—06:00时段、06:00—07:00时段、07:00—08:00时段、08:00— 09:00时段、09:00—10:00时段、10:00—11:00时段;晚高峰时段可分为15:00—16:00时段、16:00—17:00时段、17:00— 18:00时段、18:00—19:00时段、19:00—20:00时段、20:00—21:00时段。

| 表 2 工作日分时段拥堵路段数演化 Tab.2 The Congested Section Number Evolution Time Interval on Working Day |

| 表 3 休息日分时段拥堵路段数演化 Tab.3 Congested Section Number Evolution Time Interval on Rest Day |

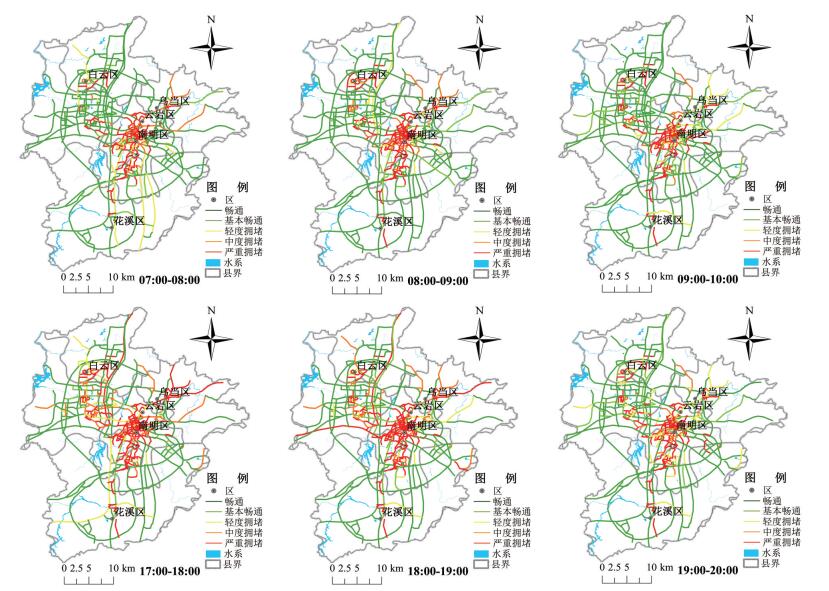

图 5为工作日早、晚高峰时段路网拥堵状态空间分布图,根据其空间分布特性分析可得:

|

图 5 工作日分时段道路拥堵状态空间演变 Fig.5 The Spatial Evolution to the Traffic State of Road Time Interval on Working Day |

(1)工作日早高峰时段从06:00—07:00时段开始拥堵(表 2),拥堵典型路段有兴筑路、威清路、黄山村路等,主要集中分布在一环二环区域,08:00—09:00时段拥堵路段数最多,交通状况最糟糕。晚高峰时段从15:00—16:00时段拥堵路段数开始增加,17:00—18:00时段拥堵路段数最多,交通状况最糟糕,早高峰时段平均路段数低于晚高峰时段,说明一天当中17:00—18:00时段的交通状态最为拥堵。

(2)工作日早高峰06:00—08:00时段开始拥堵的区域有大西门、大十字、喷水池、紫林庵、鸿通城、大南门等商圈,集中分布在一环区域;08:00—09:00时段拥堵区域开始呈现由内向外蔓延的趋势,拥堵蔓延区域有花果园、北京路等商圈,拥堵消散的区域有喷水池、小十字、大十字等商圈,主要分布在一环区域;在09:00—10:00时段拥堵区域开始往由二环区域往外蔓延,拥堵蔓延区域有世纪金源、会展城、新添寨等商业聚集区,三环区域分布最多,一环区域拥堵开始消散,如文昌阁—万东桥、逸天城、中大国际等商圈,表明工作日在早高峰时段交通拥堵状态从一环区域向外围区域演变,拥堵路段由中心核心区逐渐向外围区域扩散。

(3)工作日晚高峰15:00—17:00时段开始拥堵的区域有会展城、世纪金源、大山洞等商圈,集中分布在三环区域;17:00—18:00时段路段拥堵仍集中在三环区域,如世纪金源、大山洞等商圈,但拥堵开始呈现向二环区域蔓延趋势,如云凯大厦、榕筑大厦、宏宇大厦等区域;18:00—19: 00时段,二环区域分布最多,如花果园、天誉城等区域,拥堵消散的区域有世纪金源、大山洞等商圈,主要分布在三环区域;19:00—20:00时段拥堵路段由外围区域蔓延到一环区域,如喷水池、大十字、小十字、大南门、鸿通城等商圈,三环区域路段拥堵消散,如会展城、东新区等区域,表明在工作日晚高峰时段路段交通拥堵状态从三环向中心核心区演变,拥堵路段由外围区域向中心核心区聚拢。

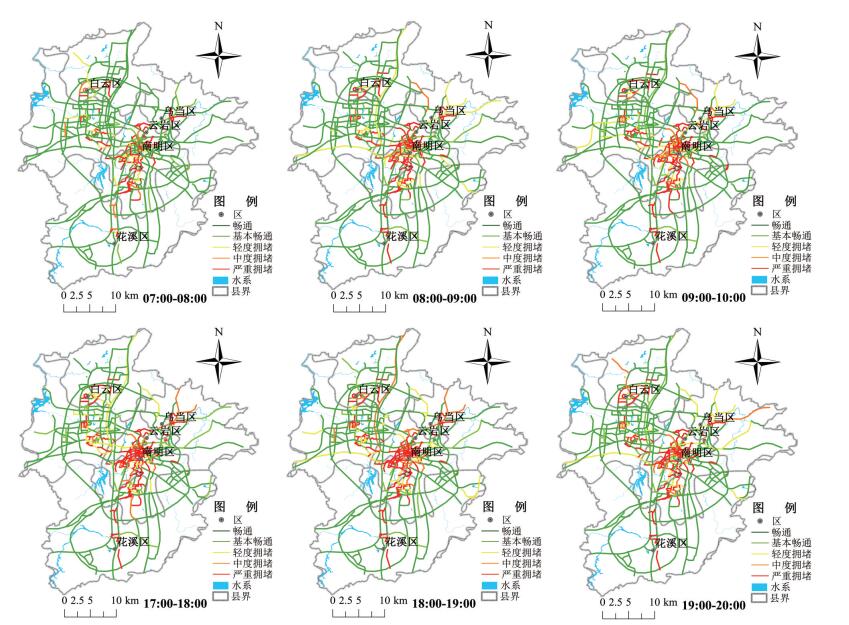

3.3.2 休息日早晚高峰空间分布演变图 6为休息日早、晚高峰时段拥堵状态空间分布图,根据其空间分布特性分析可得:

|

图 6 休息日分时段道路拥堵状态空间演变 Fig.6 The Spatial Evolution to the Traffic State of Road Time Interval on Rest Day |

(1)在休息日早高峰时段从06:00—07:00时段开始拥堵(表 3),拥堵典型路段有会展北路、黔灵西路、大营路等路段,09:00—10:00时段拥堵路段数最多,晚高峰时段从15:00—16:00时段拥堵路段数开始增加,17:00—18:00时段拥堵路段数最多,表明贵阳市中心城区在休息日晚高峰时段的道路交通状况比早高峰时段的道路交通状况更为拥堵。

(2)休息日早高峰分布趋势不明显,07:00—08:00时段开始拥堵的区域有喷水池、大南门、文昌阁—万东桥、大西门等商圈,集中分布在一环区域;08:00—09:00时段拥堵路段仍集中在一环,如大十字、小十字、喷水池、逸天城等商圈;在09:00—10:00时段,拥堵路段由中心核心区向外蔓延,蔓延到三环区域,如世纪金源、会展城、大山洞等区域,拥堵消散的区域有喷水池、中大国际、大西门等商圈,集中分布在一环区域,表明休息日早高峰时段交通拥堵状态从一环区域向外围区域演变,拥堵路段由中心核心区逐渐向外围扩散。

(3)休息日晚高峰15:00—16:00时段开始拥堵的区域有世纪金源、会展城、东新区等区域,主要分布在三环区域;17:00—18:00时段拥堵区域由三环区域蔓延到二环区域,如花果园、北京路等商圈;18:00—19:00时段拥堵区域集中分布在二环区域,三环拥堵区域开始消散,如世纪金源、大山洞、会展城等商业聚集区;19:00—20:00时段拥堵仍集中在二环区域,一环区域虽拥堵,但拥堵路段少,表明休息日晚高峰时段交通拥堵路段又外围区域向里聚拢,但因休息日晚高峰结束时间比工作日早,中心核心区虽有拥堵路段等级变化,聚拢趋势表现不明显。

3.4 早晚高峰拥堵状态演变对比分析通过对工作日和休息日拥堵状态空间分布规律进行对比分析,总结如下:

① 工作日交通严重拥堵路段总体上主要拥堵区域有老城区域,世纪金源、大山洞、梵华里、花溪公园等商业聚集区,严重拥堵路段数呈现由城市中心区域向外递减的分布特征。休息日交通严重拥堵路段总体上呈现离散分布趋势,表明在休息日城市居民出行时间具有较大随机性,出行目的多样。②早高峰时段工作日总体上严重拥堵路段数比例基本在40.58%的水平,休息日交通严重拥堵路段数比例基本在33.06%的水平,平均高出7.52%,表明在早高峰时段工作日道路交通状况比休息日更拥堵。在晚高峰时段工作日交通严重拥堵路段数比例基本在43.48%的水平,休息日交通严重拥堵路段数比例基本在31.13%的水平,平均高出12.35%,且晚高峰时段严重拥堵路段数比例大于早高峰时段严重拥堵路段数比例,表明贵阳市中心城区一天当中晚高峰时段的道路交通状况最糟糕,且工作日道路交通状况比休息日道路交通状况更拥堵。③早晚高峰路段拥堵数总体上休息日少于工作日,休息日在高峰期的交通状态略优于工作日,表明在休息日出行的人较工作日少。工作日早高峰时段交通拥堵路段数最高拥堵率出现在09:00,休息日出现在10:00,工作日的早高峰最高拥堵状态较休息日早一小时。在晚高峰时段最高拥堵比例出现在17:00,工作日出现在18:00,工作日的晚高峰最高拥堵状态较休息日晚一小时,表明休息日最高拥堵率时间开始晚,结束早。

4 结论与讨论 4.1 结论基于贵阳市出租车GPS数据,分析路段平均行程速度的时间分布规律、空间分布规律、工作日与休息日早晚高峰期分布规律。

(1)贵阳市中心城区路网平均行程速度工作日与休息日的时间分布特征具有高度相似性,工作日与休息日的路网平均行程速度时间分布特征差异大。工作日的出行高峰期在早上6:30—10:00时段和晚上16:00—20:00时段,早晚高峰具有明显规律性,幅度变化明显。休息日的早高峰变化不明显,晚高峰出现在15:30—19:00时段,变化幅度出现波峰与波谷交替变化,出行时间较离散。

(2)贵阳市中心城区外围区域整体交通状况明显优于老城区;工作日与休息日早晚高峰时段路段平均行程速度空间分布差异明显。工作日路段平均行程速度严重拥堵路段总体上主要拥堵区域有老城区域、世纪金源、大山洞、梵华里、花溪公园等商业聚集区,因工作日城市居民具有规律的出行行为,道路拥堵状态在时空上呈现一定的规律性。休息日路段平均行程速度严重拥堵路段总体上呈现离散分布趋势;晚高峰时段城市道路交通状况比早高峰更拥堵,表明在休息日城市居民出行时间具有较大随机性,出行目的多样。

(3)工作日和休息日在早高峰时段交通拥堵路段呈由中心核心区逐渐向外围扩散的趋势,在晚高峰时段,工作日交通拥堵路段呈由外围区域向中心核心区聚拢趋势,休息日交通拥堵路段呈现由外围区域向里聚拢趋势,但因休息日晚高峰结束时间较工作日早,中心核心区虽有拥堵路段等级变化,聚拢趋势表现不明显。

4.2 优化调整对策基于上述分析结果,从城市功能分散、城市道路网、城市空间发展、城市公交系统等方面提出贵阳市城市道路交通优化调整对策。

(1)分散城市功能中心,缓解主城区交通压力。通过图 5和图 6工作日与休息日早晚高峰时段道路拥堵状态空间分布研究可知,贵阳市高峰时段主要拥堵区域集中在大西门、大十字、喷水池、紫林庵等商业中心,且乌当区东北部区域、白云区北部区域、观山湖区西南部区域、花溪区南部区域等外围区域缺少必要的交通线路与中心城区衔接。加上贵阳市的行政、教育、医疗等公共服务功能集中在老城区,老城区路网密度为5.59公里/平方公里,人均道路面积仅达4.53平方米,城市功能中心过度集聚。如喷水池区域周围分布着大型超市、购物中心、商业街、省级重点医院等,导致该区域道路交通拥堵严重。花果园区域是重点拥堵区域,由于花果园是贵阳市最大的城中村,该区域通往外围区域的路段少,主要有中山南路、解放西路、惠隆路等,造成在通勤时段,由于进出通道少造成拥堵。观山湖区和乌当区形成副商业中心,中心城区至观山湖区轴线发展较为明显,乌当区发展相对欠缺。因此贵阳市未来在优化城市功能布局的同时,应“疏老城,建新城”,促进中心城区人口、商业中心、医疗服务、教育服务等有中心城区向外围新城区扩展,在解决外围新城区居民日常生活所需的同时,又缓解主城区就业集聚,疏解老城区的人口密度,把中心的城区的交通压力分散到外围地区,从源头上缓解中心城区道路交通拥堵。

(2)合理规划城市路网,加强城市道路密度建设。根据图7和图8工作日与休息日早晚高峰时段道路拥堵状态演变对比分析可知,早高峰时段交通拥堵路段呈由中心核心区逐渐向外围扩散的趋势,晚高峰时段交通拥堵路段呈由外围区域向中心核心区聚拢趋势,一天当中经过先扩散后聚拢的过程,导致高峰时段城市路网严重不足,特别是次干路与支路。缺少贯穿中心城区东西向的快速通道,导致东西向交通压力大,如贯穿观山湖区、白云区与中心城区的路网贯穿只有观山东路、黔灵山路、北京西路、三桥路等,乌当区与中心城区连接路网只有新添大道、北京东路。针对道路拥堵状态在空间上的演变过程分析结果,贵阳市未来城市道路规划可通过加强道路网密度建设,尤其是城市外围区域路网。根据《贵阳市城市总体规划(2011—2020)》中城市空间扩展方向分析,针对白云区的北部区域、乌当区的东北部区域、花溪区南部区域观山湖区北部和西南部区域等路网密度低的区域,应拓宽新旧城区连接处的道路幅宽度,以提高出入口的通行能力,加强中心城区与外围地区的交通联系。

(3)完善城市综合交通体系,满足城市居民出行多元化需求。通过对路网交通状态时间分布特征分析结果可知,贵阳市居民出行高峰期在早上6:30—9:00时段和晚上16:00—19:00时段,工作日高峰时段平均行程速度为22.07km/h,休息日高峰时段平均行程速度为19.03km/h,在高峰时段通勤需求集中,工作日出行行为较规律,休息日出行行为多样化。从人群属性看,在通勤时段通往国际会展城、白云区域的人群通常以就业出行目的为主,根据图7和图8城市交通状态演变对比分析可知,中心城区与国际会展城、白云区域之间联系通道少,只有观山东路、北京西路、黔灵山路等路段,且在早晚高峰拥堵严重。针对此情况应加快城市轨道交通建设,在轨道交通建成之前,应以强化快速、直达且运力强的常规公交线路为主。喷水池、大十字、大西门等主要商业区来往人群主要是以购物为主要出行目的,应强化各商业中心间直达的常规公交线路,为了吸引更多出行者以公交出行为主,应采用低廉票价。乌当区主要是以居住为主的区域,与中心城区联系通道上少,只有新添大道和北京东路,应加强快捷、廉价的公共交通,以常规公交为主。

(4)适当调整工作日与休息日公交线路运营时间和强度。花溪区为贵阳市主要旅游区域,中心城区居民偏好休息日与工作日来此度假旅游,从图7和图8工作日与休息日分时段道路拥堵状态空间演变可以看出,休息日拥堵较为严重,且主要拥堵路段有甲秀南路、贵筑路、花溪大道、溪北路。针对此情况应适当调整甲秀南路、贵筑路、花溪大道、溪北路等路段的通行路线,在休息日时应增加公交线路运营时间和强度。

本研究以出租车GPS数据为基础,主要探讨了道路交通状态的时空分布及其在时空上的演变规律,对贵阳市交通规划与管理具有重要意义。但文章仍存在不足之处,居民出行行为多样,时空活动多变,对城市道路交通状态时空分布规律演变分析只针对路段间拥堵的演变进行了研究,对区域空间上的拥堵外溢效应还需要进一步展开研究。

| [1] | 周素红, 郝新华, 柳林. 多中心化下的城市商业中心空间吸引衰减率验证——深圳市浮动车GPS时空数据挖掘[J]. 地理学报, 2014, 69(12): 1810-1820. [Zhou Suhong, Hao Xinhua, Liu Lin. Validation of spatial decay law caused by urban commercial center's mutual attraction in polycentric city:Spatio-temporal data mining of floating cars' GPS data in Shenzhen[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(12): 1810-1820. DOI:10.11821/dlxb201412007] |

| [2] | 李乐乐, 白建军, 宋冰洁. 西安市交通网络综合通达性研究[J]. 人文地理, 2014, 29(5): 88-93. [Li Lele, Bai Jianjun, Song Bingjie. A study of comprehensive accessibility of Xi'an transport networks[J]. Human Geography, 2014, 29(5): 88-93. ] |

| [3] | 王波, 甄峰, 魏宗财. 南京市区活动空间总体特征研究——基于大数据的实证分析[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 14-21, 55. [Wang Bo, Zhen Feng, Wei Zongcai. The Research on characteristics of urban activity space in NanJing:An empirical analysis based on big data[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 14-21, 55. ] |

| [4] | Han Y F, Moutarde F. Analysis of Network-Level Traffic States Using Locality Preservative Non-Negative Matrix Factorization[C]. Washington: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011: 501-506. |

| [5] | Duan H L, Li Z H, Li L, et al. Network-wide traffic state observation and analysis method using pseudo-color map[J]. Journal of Transportation Systems Engineering & Information Technology, 2009, 9(4): 46-52. |

| [6] | liu S, Liu Y, Lionel N, et al. Detecting crowdedness spot in city transportation[J]. IEEE Transactions on Vehiculai Technology, 2013, 62(4): 1527-1539. DOI:10.1109/TVT.2012.2231973 |

| [7] | Giannotti F, Nanni M, Pedreschi D, et al. Unveiling the complexity of human mobility by querying and mining massive trajectory data[J]. Vldb Journal, 2011, 20(5): 695-719. DOI:10.1007/s00778-011-0244-8 |

| [8] | Pan G, Qi G, Zhang W, et al. Trace analysis and mining for smart cities:Issues, methods, and applications[J]. IEEE Communications Magazine, 2013, 51(6): 120-126. DOI:10.1109/MCOM.2013.6525604 |

| [9] | Cheu R L, Lee D H, Xie C. An Arterial Speed Estimation Model Fusing Data from Stationary and Mobile Sensors[C]. Oakland: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001: 573-578. |

| [10] | Bishop R. Intelligent vehicle applications worldwide[J]. Intelligent Systems & Their Applications IEEE, 2000, 15(1): 78-81. |

| [11] | Castro P S, Zang D, Chen C, et al. From taxi GPS traces to social and community dynamics:A survey[J]. ACM Computing Surveys, 2013, 46(2): 17-30. |

| [12] | 郝新华, 周素红, 柳林. 广州市高峰小时居住用地交通产生与分布——基于出租车GPS起讫关联的分析[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 109-114. [Hao Xinhua, Zhou Suhong, Liu Lin. Traffic generation and distribution of residential of land of Guangzhou in commuting peak hour:Based on the analysis of O-D associated data of taxi GPS[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 109-114. ] |

| [13] | 陈世莉, 陶海燕, 李旭亮, 等. 基于潜在语义信息的城市功能区识别——广州市浮动车GPS时空数据挖掘[J]. 地理学报, 2016, 71(3): 471-483. [Chen Shili, Tao Haiyan, Li Xuliang, et al. Discovering urban functional regions using latent semantic information:Spatiotemporal data mining of floating cars GPS data of Guangzhou[J]. Acta Geographical Sinica, 2016, 71(3): 471-483. ] |

| [14] | 张苏, 常芳, 李九全, 等. 大数据支持下城市社区生活空间质量的可获性图谱法初探——以西安为例[J]. 人文地理, 2016, 31(3): 52-59. [Zhang Su, Chang Fang, Li Jiuquan, et al. Preliminary study of GEO-informatic tupu method for urban community quality of life space based on big data:A case study of Xi'an[J]. Human Geography, 2016, 31(3): 52-59. ] |

| [15] | 高悦儿, 陈舒婷, 郑承于, 等. 基于浮动车数据的旅游景点周边路网容量研究——以厦门岛为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(12): 1529-1537. [Gao Yueer, Chen Shuting, Zhen Chengyu, et al. Road network capacity of tourist site's periphery based on FCD:Taking Xiamen island as an example[J]. Progress in Geography, 2016, 35(12): 1529-1537. ] |

| [16] | 申悦, 柴彦威. 基于GPS数据的北京市郊区巨型社区居民日常活动空间[J]. 地理学报, 2013, 68(4): 506-516. [Shen Yue, Chai Yanwei. Daily activity space of suburban mega-community residents in Beijing based on GPS data[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(4): 506-516. DOI:10.11821/xb201304006] |

| [17] | 申悦, 柴彦威. 基于GPS数据的城市居民通勤弹性研究——以北京市郊区巨型社区为例[J]. 地理学报, 2012, 67(6): 734-744. [Shen Yue, Chai Yanwei. Study on commuting flexibility of residents based on GPS data:A case study of suburban mega-communities in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(6): 734-744. ] |

| [18] | 柴彦威, 申悦, 马修军, 等. 北京居民活动与出行行为时空数据采集与管理[J]. 地理研究, 2013, 32(3): 441-451. [Chai Yanwei, Shen Yue, Ma Xiujun, et al. The collection and management of space-time data of individual behavior based on location-based technologies:A case study of activity-travel survey in Beijing[J]. Geographical Research, 2013, 32(3): 441-451. ] |

| [19] | 陈青. 基于GPS浮动车的城市道路交通状态判别技术研究[D]. 西安: 长安大学, 2009: 1-59. [Chen Qing. Study on the Technology of Traffic State Identification for Urban Road Based on GPS Equipped Floating Car[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009: 1-59.] http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1526162 |

| [20] | 廖孝勇. 浮动车交通参数检测及在道路交通状态分析中的应用研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2011: 1-122. [Liao Xiaoyong. Study on FCD Based Traffic Parameters Detection and Applications in Traffic Condition Analysis[D]. Chongqing: Chongqing University, 2011: 1-122.] http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2046419 |

| [21] | 苟锡荣. 基于GPS浮动车的城市交通状态时空分布规律研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2013: 1-86. [Gou Xirong. Study of Spatial and Temporal Distribution of the Urban Traffic Based on GPS Floating Car Data[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2013: 1-86.] |