2. 吉林财经大学 经济学院, 长春 130117

2. School of Economics, Jilin University of Finance and Economics, Changchun 130117, China

我国目前正处于快速的人口、社会、经济转型期,人口老龄化危机不断加剧。2014年我国65岁以上的老年人高达1.38亿,已成为世界上老年人口数量最多的国家[1],面对日益严峻的老龄化危机,如何根据其空间演变趋势、空间分异特征,采取有针对性的措施应对大都市区出现的人口老龄化危机已成为学者和政策制定者们不可回避的话题。

人口老龄化的时空演变及空间分异是地理学者长期关注的研究领域之一。20世纪70年代以来欧美国家开创了人口老龄化研究的先河,学者们在不同空间尺度下对人口老龄化问题进行了诸多研究,主要包括:老年人的空间分布及演变研究[2, 3]、老年人的退休迁移研究[4, 5]、老龄化社区研究[6-9]、老年人的居住和社会隔离研究[10-12]、老龄化空间类型研究[13, 14]、以及老年医学和健康地理学视角下的老年人与社区环境关系研究[15, 16]。2000年五普街道级人口普查数据发布之后,国内学者开始在微观街区尺度下对人口老龄化空间问题进行研究,国内学者们的研究主要集中在以下几个方面:人口老龄化空间分布格局研究[17-20]、人口老龄化时空演化特征及过程研究[21-25]、人口老龄化空间分布模式研究[26-28]。就研究方法而言,国内学者通常用衡量老年人空间分布的某项单一指标(老龄化率、老年人数量或老年人口密度)并结合空间自相关分析来研究人口老龄化空间的演变[17, 20-21, 23]。但是单一指标反映的只是人口老龄化空间的某一个方面,对人口老龄化空间的描述应该包括其数量指标、结构指标和密度指标三个方面。此外,国内学者在人口老龄化空间类型的研究及划分方面的成果较少,对人口老龄化空间类型的研究目前仅停留在简单依据某一测度指标(如:老龄化率)的高低进行简单分类[23]。人口老龄化具有明显的空间异质性,不同地区有不同的老化类型和老化形成机制[13]。国外学者已在人口老龄化空间类型研究方面进行了许多探索,如:Grafft和Wiseman提出了人口空间分异的五个过程:就地老化、就地死亡、老年人的迁入、非老年人的迁入和非老年人的迁出[29]。Mccarthy提出了老年人空间集聚的3种模式:残留集中、替代集中和汇合集聚[3];Annemarie等人用潜变量分析模型(latent class growth model)将人口老龄化空间划分为八大类[2];Atkins等人构造了一个由数量老龄化和结构老龄化两个指标组成的人口老龄化矩阵,并将老龄化社区划分为四大类[13];Narushige Shiodea等人用老龄化指数和老年人口密度两个指标并采用双变量局部莫兰统计分析法(bivariate local Moran'I s statistic analysis)将老龄化社区划分为四种不同的类型[14]。

本文主要的创新点如下:①构造一个由数量老龄化、结构老龄化和密度老龄化三个指标所组成的综合老龄化指数来代替单一指标,全面测度一个地区的老龄化状态;②运用多尺度空间自相关分析,从宏观和微观两个空间尺度对长春市2000—2010年间人口老龄化空间的演变特征和演变趋势进行研究;③建立了一套老龄化空间类型划分方案,根据其人口特征对长春市人口老龄化的空间类型及空间分异特征进行了研究。

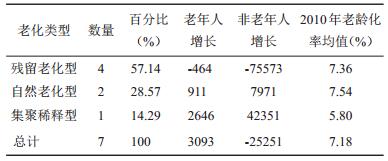

2 研究区域与研究方法 2.1 研究区域研究区域为长春市中心城区,人口数据采用五普、六普统计数据。由于长春市的行政区划在10年间进行了调整,为了更清楚地展示人口老龄化空间的演变,对部分地区进行合并,合并之后共有52个区域。如图 1所示,可将长春市划分为城市核心区、城市中心区、近郊区及远郊区四个部分。2000年研究区内65岁以上的老年人口182609人,52个区域的人口老龄化率均值为6.79%,2010年65岁以上的老年人口增加到282138人,老龄化率均值上升到8.65%。

|

图 1 研究区域空间范围划分 Fig.1 Spatial Structure of the Study Area |

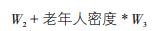

目前国内外学者在人口老龄化空间研究中常用的测度指标主要包括:老年人口数量、老龄化指数、老龄化率、老年人口密度、动态老龄化指数、区位商[2, 13-14, 29]等。其中老龄化率、老年人口数量及老年人口密度是学者们最常用的指标,上述三个指标分别从不同的侧面反映了一个地区的老龄化状态。老龄化率衡量的是一个地区老年人口的相对比重,老龄化率较低的地区其老年人口绝对数量可能会很多,仅用老龄化率会低估具有较大人口基数地区老龄问题的严重性[30]。数量指标衡量的仅仅是其绝对数量,不能反映出其结构特征,老年人数量较多的地区其老龄化率可能会很低。此外,老年人口密度指标是某区域内老年人口数量与其面积的比值,当研究单元间的面积差异较大时,会使结果失去可比性,甚至会得出错误的结论。鉴于此,本文用老年人口数量、老龄化率、及老年人口密度三个指标构造综合老龄化指数(composite ageing index简称CAI)来研究长春市人口老龄化空间的演变。首先用标准差标准化方法分别对每个街道/镇2000年和2010年上述的3个指标进行标准化处理,然后用主成分分析法确定各指标的权重W1、W2、W3分别为:0.44、0.24、0.32,并按下式计算得出每个地区2000年和2010年的综合老龄化指数

综合老龄化指数CAI =老年人数量* W1 +老龄化率*W2+老年人密度* W3

|

(1) |

式(1)中,W1、W2、W3分别为各项指标的权重。综合老龄化指数能够从绝对数量、相对比重以及人口密度三个方面全面衡量一个地区老龄化程度,其值越高表明某一地区的老龄化问题越严重。

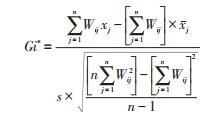

2.2.2 多尺度空间自相关分析受空间尺度效应的影响,地理事物在不同的空间尺度上具有不同的空间分布特征[31]。将较大尺度上的统计数据离散成网格化形态可以有效消除尺度效应,通过不同空间尺度上的综合分析能够获取更多的空间信息[32]。本文首先在宏观尺度上对52个研究单元进行空间自相关分析,然后运用Arcgis10.1软件建立50*50的格网,将研究区进一步划分为2272个次一级格网单元,再进行微观尺度下的空间分析。热点分析Hot Spot Analysis (Getis-ord Gi*)是测度地理事物是否具有空间集聚或关联关系常用的方法之一[33],公式如下

|

|

(2) |

|

(3) |

如果Zi(Gi*) > 0且通过显著性检验,则表明以i区为中心的邻接区域属于高值集聚区,如果Zi(Gi*) < 0且通过统计显著性检验则表明以i区为中心的邻接区域属于低值集聚区。

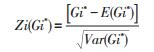

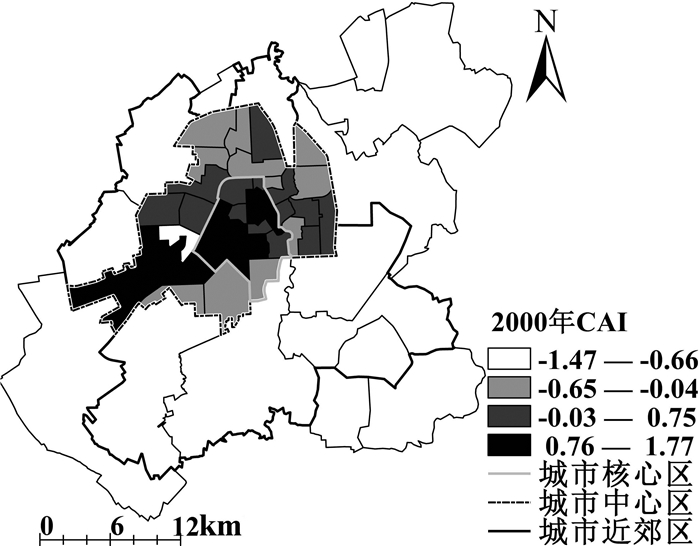

3 人口老龄化空间演变特征 3.1 老年人口郊区化趋势十分明显通过统计2000—2010年城市中心区、近郊区、远郊区老年人口的数量变化情况,如表 1所示,可以发现:近郊区是长春市老年人口增长最明显的地区,其增长幅度远远超过中心城区和远郊区。10年间近郊区的老年人口增加了35084人,增幅高达212.85%,而中心城区和远郊区老年人口的增幅分别为40.42%和22.61%。中心城区和远郊区老年人口的比重在10年内分别下降了7.32%和1.85%,而近郊区却上升了9.17%。如图 2、图 3所示,可以发现:2000年综合老龄化指数的高值区主要分布在城市中心区,而其它地区的综合老龄化指数值普遍较低,到了2010年综合老龄化指数的高值区开始向城市近郊区扩展,尤其是以城市东南部和西北部地区为主,城市近郊地区在老年人口的数量、比重和密度方面都经历了一个较为明显的增长。以上分析表明:长春市出现了明显的老年人口郊区化趋势,近郊区成为老年人口增长最为明显的地区。

| 表 1 2000—2010年长春市各区域老年人口数量及比重变化 Tab.1 Variation in the Numbers and Proportions of Seniors during 2000—2010 |

|

图 2 2000年综合老龄化指数(CAI)空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of CAI in 2000 |

|

图 3 2010年综合老龄化指数(CAI)空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of CAI in 2010 |

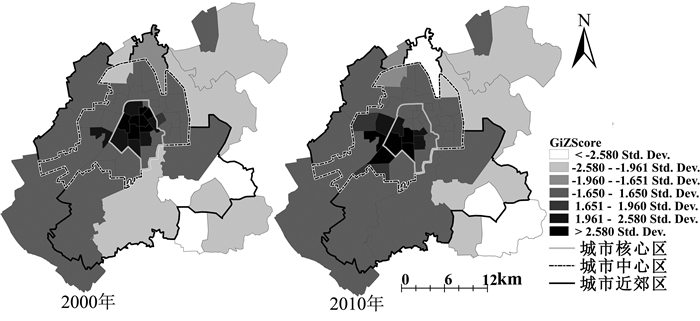

首先对52个研究单元进行宏观尺度下的热点分析,如图 4所示,可以发现2000年综合老龄化指数高值分布的热点区域基本上位于城市核心区,城市东部和南部边缘大部分地区都属于低值聚集的冷点区域,其它地区属于不显著地区。到了2010年,综合老龄化指数高值分布的热点区虽然出现了小幅度的偏移,但大部分仍然位于城市中心区,冷点区的位置没有发生明显变化,依然位于城市东部和南部边缘区。以上分析表明长春市的老年人口具有高度集中在城市核心区的基本特征,城市核心区在老年人的数量、密度及比重上都远远高于城市边缘地区,人口老龄化空间整体上形成了明显的“中心—边缘”分布格局。

|

图 4 2000—2010年综合老龄化指数热点分布图(宏观尺度) Fig.4 The Hot Spot of Composite Ageing Index during 2000—2010 (in macro scale) |

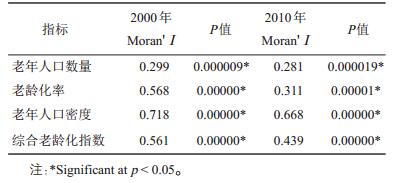

通过计算和比较2000年、2010年长春市综合老龄化指数以及各项分指标Moran' I的变化,如表 2所示,可以发现:从2000—2010年,综合老龄化指数从0.5612下降到0.4385,表明人口老龄化空间出现了整体扩散趋势,老年人口过度集中于中心城区的趋势有所减弱。此外,老年人口数量、老年人口密度和老龄化率三项指标的Moran' I呈现出与综合老龄化指数相同的变化趋势,证明了用综合老龄化指数来研究老龄化空间演变的合理性和有效性。

| 表 2 2000—2010年综合老龄化指数及各项指标Moran' I变化 Tab.2 The Changing Moran' I of the Composite Ageing Index during 2000 and 2010 |

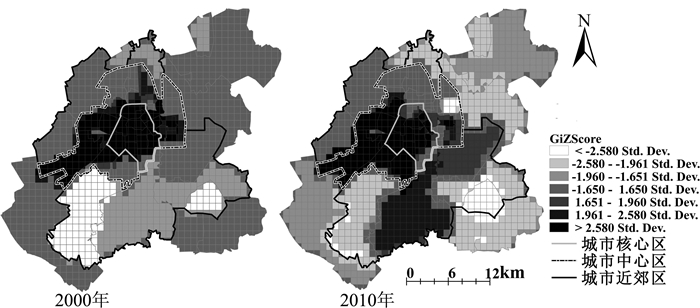

对研究区进行50*50格网化处理后,再次进行微观尺度下的热点分析,如图 5所示,可以发现微观尺度下热点分析所探测出的空间范围明显扩大,并且热点区和冷点区的位置出现较为明显的空间位移。2000年热点区主要分布在城市中心区,到了2010年热点区突破城市中心区界限,开始向城市南部和东部地区扩展,而冷点区则明显向东部地区转移。综合两个空间尺度的分析结果可以发现:长春市人口老龄化空间形成了明显的“中心—边缘”分布格局,人口老龄化空间格局在10年内出现了明显的空间扩散,热点区向东部和南部郊区扩散,冷点区则向东部转移。

|

图 5 2000—2010年综合老龄化指数热点分布图(微观尺度) Fig.5 The Hot Spot of Composite Ageing Index during 2000—2010 (in micro scale) |

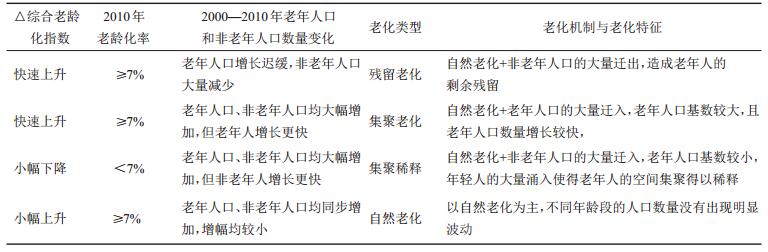

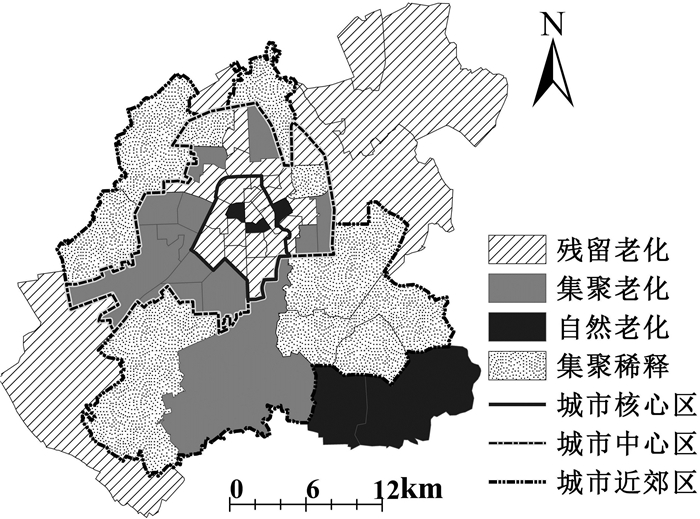

人口老龄化空间形成的原因和机制是复杂的,不能将人口老龄化简单等同于老年人口在数量或比重上的增加。自然老化是人口老龄化形成的基本动力,但大规模的人口迁移(非老年人口的外迁或老年人口的迁入)往往也能迅速改变一个地区的人口结构,导致老龄化问题的出现。根据老龄化社会的划分标准(65岁以上人口占总人口的比重超过7%),我们定义:如果一个地区的老龄化率超过7%,则该地区属于老化型区域。为了深入揭示长春市人口老龄化空间的类型和形成机制,本文用综合老龄化指数10年间的变化率(△综合老龄化指数)、老龄化率(是否超过7%)、老年人口和非老年人口的数量变动四个参数,对人口老龄化空间的类型进行划分。△综合老龄化指数用来测度某一地区的老龄化趋势,如果综合老龄化上升,且老龄化率≥7%,则该地区属于老化型地区,如果综合老龄化指数下降,且老龄化率 < 7%,则该地区属于年轻型地区。然后再根据每个地区老年人口和非老年人口的数量变化情况进一步将其划分为:残留老化、集聚老化、集聚稀释及自然老化四种类型。如表 3、图 6所示,不同的老龄化类型区具有不同的老化机制和老化特征。

| 表 3 人口老龄化空间类型划分标准 Tab.3 Classification Standards of the Ageing Types |

|

图 6 长春市人口老龄化空间类型 Fig.6 The Classification of Population Ageing in Changchun |

残留老化型:此类地区中的老年人口在10年间的数量增长非常迟缓,该类区域最明显的人口特征是非老年人口的大量减少,非老年人口的大量外流造成了老年人口的剩余残留,引起了区域内老年人口比重的迅速上升。CAI通常呈快速上升趋势,且老龄化率≥7%,综合老龄化指数的快速上升一方面缘于老年人口数量的缓慢增长,但是主要缘于非老年人口数的大量减少,此类区域未来将会面临以年轻人口大量流失为特征的人口老龄化问题。

集聚老化型:此类地区中老年人口的数量和比重在10年间都呈明显增加的趋势,由于该区域内老年人口的基数较大且老年人口的增长速度超过了非老年人口的增长速度,因此CAI呈快速上升趋势,且老龄化率≥7%。此类老龄化区域的形成主要缘于老年人口的爆发式增长,老年人口数量的增长是造成该区域快速老化的主要原因。

集聚稀释型:此类地区中的老年人口和非老年人口在10年间也呈显著增加的趋势,但由于此类地区中老年人口的基数较小,且非老年人口的增长速度超过了老年人口的增长速度。虽然老年人口的数量增长非常明显,但是非老年人口更快的增长速度使得老年人口在空间上的集聚得到稀释,人口老化趋势因此得以缓解。此类地区非但没有因为老年人口的快速增长而趋于老化,人口结构反而因为年轻人的大量涌入呈现年轻化的趋势,老龄化率 < 7%。

自然老化型:此类地区中的老年人和非老年人在10年间都呈小幅平稳增加的趋势,区域内没有出现明显的人口波动现象。CAI呈现小幅增加的趋势,且老龄化率≥7%,由于该类区域内不同年龄段的人口增长均较为平稳,符合人口自然增长的特征,因此属于自然老化型地区。

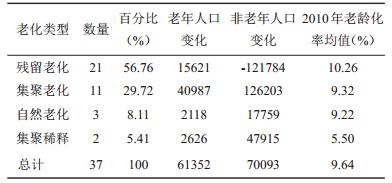

4.2 人口老龄化空间分异特征 4.2.1 残留老化和集聚老化是城市中心区人口老化的主要类型从表 4、图 6可以看出城市中心区的37个街道中有35个属于老化型地区,其中残留老化型地区有21个,老龄化率均值为10.26%,所占比重为56.76%,残留老化是城市核心区人口老化的主要类型,这21个街道在10年间共增加老年人口15621人,每个街道平均仅增加743.8人,然而非老年人口却急剧减少了121784人,每个街区平均减少5799人。城市核心区形成了以非老年人口大量流失为基本特征的残留老化型区域。

| 表 4 城市中心区老龄化空间类型 Tab.4 The Population Ageing Types in City Centre |

城市中心区属于集聚老化型的地区有11个,老龄化率均值为9.22%,所占比例为29.72%。这11个街道在10年内共增加老年人口40987人,每个地区平均增加3726人,此类地区是城市中心区老年人口增长的主要区域,具有老年人口的基数较大且老年人口增长较快的特征。此外,城市中心区还有3个自然老化型和2个集聚稀释型地区。

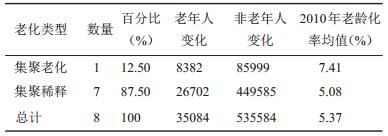

4.2.2 近郊区形成以集聚稀释型为主的年轻型区域从表 5、图 6中可以看出近郊8个区域的老龄化率均值为5.37%,人口结构整体上仍然处于年轻化状态。非老化型地区有7个,老化型地区仅有1个,近郊区不仅是老年人口增长最快的地区,而且也是非老年人口增长最快的地区,8个地区在10年内共增加570668人,其中老年人口增加了35084人,每个地区平均增加4385.5人,增幅达到212.85%。近郊区不仅是老年人口增长最快的地区,同时也是非老年人口增长最快的地区,10年间年轻人口增加了535584人,每个地区平均增长了66948人。近郊区老年人口的增速虽然很快,但是由于其老年人口基数较小,且非老年人口的增长快于老年人口的增长,近郊区非但没有出现人口老化的迹象,反而因为年轻人口的大量涌入使得老年人口在空间上的集聚得以稀释。

| 表 5 近郊区老龄化空间类型 Tab.5 The Population Ageing Types in Suburb |

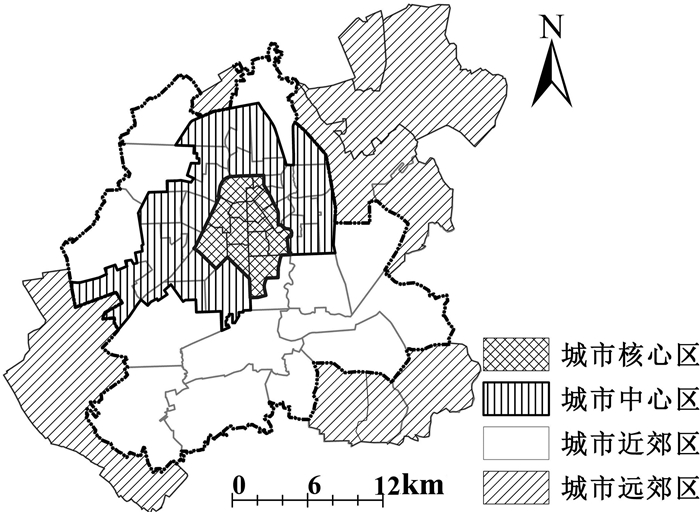

从表 6、图 6中可以看出,远郊区人口结构整体上也处于老化状态,人口老龄化率均值为7.18%,7个地区中有6个属于老化型地区。远郊区在10年内仅仅增加老年人口3093人,而非老年人口却急剧减少了25251人。4个残留老化型地区的老年人口整体上处于增长停滞的状态,老年人口在10年内减少了464人,与此同时,非老年人口却急剧减少了77311人,远郊区和城市核心区具有相同的人口老化原因,主要缘于非老年人口的大量流失。2个自然老化型地区中的老年人口仅增加911人。此外,远郊区还有两个自然老化型和一个集聚稀释型地区。总之,远郊区和城市核心区一样均呈现出以老年人口增长停滞而非老年人口大量流失为基本特征的老化趋势。

| 表 6 远郊区老龄化空间类型 Tab.6 The Population Ageing Types in Rural Area |

(1)长春市老年人口郊区化趋势十分明显,近郊区成为老年人口增长最快的地区,其增幅远远超过中心城区和远郊区。2000—2010年间近郊地区在老年人口的数量、比重和密度三个方面都经历了一个较为明显的增长过程,老年人口郊区化的趋势已经显现。

(2)长春市人口老龄化空间的“中心—边缘”分布格局基本保持不变,但空间扩散趋势明显。从宏观尺度上来看,2000年综合老龄化指数高值分布的热点区域基本上位于城市核心区,城市东部和南部边缘大部分地区都属于低值聚集的冷点区域,到了2010年这种空间分布格局依然没有发生明显改变,城市中心区在老年人口的数量、密度及比重上都远远高于城市边缘区,形成了明显的“中心—边缘”分布格局。从微观尺度上来看,到了2010年,综合老龄化指数高值分布的热点区开始突破城市中心区界限,向城市南部和东部地区快速扩展,冷点区则向城市东部地区移动。

(3)长春市人口老龄化空间分异特征十分明显,形成了残留老化、集聚老化、自然老化和集聚稀释四种不同的人口老龄化类型区,不同的地区具有不同的老化特征和老化机制。城市核心区和远郊区形成以非老年人口大量流失为基本特征的残留老化型地区。城市核心区边缘和近郊区虽然都是老年人口快速增长的地区,但城市核心区边缘由于老年人口基数较大,老化趋势明显,形成集聚老化型区域;而近郊区老年人口基数较小,且非老年人口的增长速度较快,非老年人口的大量涌入使得老年人口在空间上的集聚得到稀释,其人口结构仍未出现老化,形成集聚稀释型地区。长春市人口老龄化空间整体上呈现出一种城市中心区和远郊区的老化程度高于近郊区的夹层结构。

5.2 讨论综合老龄化指数能从数量、结构和密度三个方面对某一地区的老龄化状态进行全面测度。同时,本文尝试建立了一种人口老龄化空间类型划分方案,对长春市人口老龄化的空间类型进行研究。这些方法为人口老龄化空间研究提供了某些新的方法和视角。此外,采用格网化技术对研究区进行合理划分,并结合多尺度空间自相关分析能够获取不同地理尺度上的空间信息,能够更加准确地探测出地理事物的空间分布及演化趋势。但本文也存在如下不足之处,第一,在对多指标加权综合时,权重的确定有多种方法,本文仅使用了客观赋值法,没有将主观和客观赋值法结合起来。第二,受全国人口普查统计数据发布周期的影响,本文所用数据仍然是五普、六普数据,时效性相对较差。

人口老龄化具有明显的空间异质性,需要重视人口老龄化空间的差异性研究。自然老化是老龄化空间形成的基本动力,但由人口迁移所导致的人口老化问题往往能迅速改变一个地区的人口结构。在我国老龄化危机不断加剧以及人口流动加速的背景下,如何根据人口老龄化空间的演变趋势及空间分异特征,进行养老资源的合理分配,制定具有前瞻性、差异化的地区养老政策,是我们未来面临的挑战。

| [1] | Feng Z, Liu C, Guan X, et al. China's rapidly aging population creates policy challenges in shaping a viable long-term care system[J]. Health Affairs, 2012, 31(12): 2764-2773. DOI:10.1377/hlthaff.2012.0535 |

| [2] | SguinA-M, Apparicio P, Riva M, et al. The changing spatial distribution of Montreal seniors at the neighbourhood level:A trajectory analysis[J]. Housing Studies, 2016, 31(1): 1-20. |

| [3] | Mccarthy K F. The elderly populations changing spatial distribution:Patterns of change since 1960[J]. Santa Monica Calif Rand Corporation, 1983, 52(3): 39-49. |

| [4] | Benson M, O'reilly K. Migration and the search for a better way of life:A critical exploration of lifestyle migration[J]. Sociological Review, 2009, 57(4): 8-25. |

| [5] | Litwak E, Longino C F. Migration patterns among the elderly:A developmental perspective[J]. Gerontologist, 1987, 27(3): 66-72. |

| [6] | Lucas, Susan. The images used to "sell" and represent retirement communities[J]. Professional Geographer, 2004, 56(4): 49-59. |

| [7] | Bookman A. Innovative models of aging in place:Transforming our communities for an aging population[J]. Community, Work & Family, 2008, 11(4): 19-38. |

| [8] | Kloseck M, Crilly R G, Gutman G M. Naturally occurring retirement communities:Untapped resources to enable optimal aging at home[J]. Journal of Housing for the Elderly, 2010, 24(3): 392-412. |

| [9] | Xia B, Skitmore M, Zuo J, et al. Review of community facilities in Australian retirement villages:A content analysis[J]. Australasian Journal on Ageing, 2015, 34(3): 14-28. |

| [10] | Smith G C. Change in elderly residential segregation in Canadian metropolitan areas, 1981-1991[J]. Canadian Journal on Aging, 1998, 17(1): 59-82. DOI:10.1017/S0714980800010357 |

| [11] | Clark W A, Davice S. Elderly mobility and mobility outcomes:Households in the later stage of the life course[J]. Research on Aging, 1990, 12(4): 30-62. |

| [12] | Scharf T, Phillipson C, Smith A E. Social exclusion of older people in deprived urban communities of England[J]. European Journal of Ageing, 2005, 2(2): 76-87. DOI:10.1007/s10433-005-0025-6 |

| [13] | Atkins M T, Tonts M. Exploring cities through a population ageing matrix:A spatial and temporal analysis of older adult population trends in Perth, Australia[J]. Australian Geographer, 2015, 47(1): 65-87. |

| [14] | Shiode N, Morital M, Shiode S, et al. Urban and rural geographies of aging:A local spatial correlation analysis of aging population measures[J]. Urban Geography, 2014, 35(4): 608-628. DOI:10.1080/02723638.2014.905256 |

| [15] | Robert S A. Community context and aging:Future research issues[J]. Research on Aging, 2002, 24(6): 579-599. DOI:10.1177/016402702237183 |

| [16] | Skiner M W, Cloutier D, Andrews G J. Geographies of ageing:Progress and possibilities after two decades of change[J]. Progress in Human Geography, 2014, 39(6): 776-799. |

| [17] | 林琳, 马飞. 广州市人口老龄化的空间分布及趋势[J]. 地理研究, 2007, 26(5): 1043-1054. [Lin lin, Ma fei. Spatial distribution and trends of the aging of population in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2007, 26(5): 1043-1054. ] |

| [18] | 陆歆弘. 上海人口老龄化的空间分布及其与居住环境的协调度研究[J]. 现代城市研究, 2013(10): 94-98. [Lu Xinhong. The spatial distribution of aging population and its conformity with living environment in Shanghai[J]. Morden Urban Research, 2013(10): 94-98. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2013.10.016] |

| [19] | 张纯, 曹广忠. 北京市人口老龄化的空间特征及影响因素[J]. 城市发展研究, 2007, 14(2): 56-61. [Zhang Chun, Cao Guangzhong. On spatial differences of elderly distribution and its influencing factors in Beijing city[J]. Urban Study, 2007, 14(2): 56-61. ] |

| [20] | 周春山, 李一璇, 童新梅. 2000-2010年广州市人口老龄化空间变动及其影响因素研究[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2016, 55(1): 114-122. [Zhou Chunshan, Li Yixuan, Tong Xinmei. Spatial change and influence factors of population aging in Guangzhou during 2000-2010[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatani, 2016, 55(1): 114-122. ] |

| [21] | 李扬, 刘慧, 金凤君, 等. 北京市人口老龄化的时空变化特征[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(11): 131-138. [Li Yang, Liu Hui, Jin Fengjun, et al. Spatiotemporal transition of the aging population based on ESDA-GIS in Beijing city[J]. China Population, Resources and Environment, 2011, 21(11): 131-138. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2011.11.022] |

| [22] | 王纪武, 邵雨莲. 杭州市老龄人口空间分布及演化规律研究[J]. 城市规划, 2015, 39(5): 47-51. [Wang Jiwu, Shao Yulian. A study on the spatial distribution and evolution trend of ageing population in Hangzhou[J]. City Planning Review, 2015, 39(5): 47-51. DOI:10.11819/cpr20150508a] |

| [23] | 易成栋, 张纯, 吴淑萍, 等. 2000-2010年北京市老年人口空间分布及其变动研究[J]. 城市发展研究, 2014, 21(2): 66-71. [Yi Chengdong, Zhang Chun, Wu Shuping, et al. Spatial restructuring of senior population in Beijing from 2000-2010[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(2): 66-71. ] |

| [24] | 许昕, 赵媛, 郭爱妹. 基于街道尺度的南京市老年人口空间分布演变研究[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 88-94. [Xu Xin, Zhao Yuan, Guo Aimei. Spatial distribution of the elderly population in Nanjing based on the street scale[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 88-94. ] |

| [25] | 姚静, 李爽. 中国人口老龄化的特点、成因及对策分析[J]. 人文地理, 2000, 15(5): 24-29. [Yao Jing, Li Shuang. Study on characteters, cause of formation and countermeasures of population ageing in china[J]. Human Geography, 2000, 15(5): 24-29. ] |

| [26] | 蔺雪芹, 王岱, 王女英, 等. 北京市老年人口空间分布格局特征及驱动力[J]. 地域研究与开发, 2016, 35(3): 158-164. [Lin Xueqin, Wang Dai, Wang Nvying, et al. Spatial patterns characteristics and driving forces of elderly population distribution in Beijing city[J]. Area Research and development, 2016, 35(3): 158-164. ] |

| [27] | 谢波, 周婕. 大城市老年人的空间分布模式与发展趋势研究以——北京、上海、广州、武汉为例[J]. 城市规划学刊, 2013(5): 56-62. [Xie Bo, Zhou Jie. A research on spatial patterns and development trajectory of the elderly population in the metropolis:Taking Beijing, Shanghai, Guangzhou and Wuhan as examples[J]. Urban Planning Forum, 2013(5): 56-62. ] |

| [28] | 周婕. 城市老龄人口空间分布特征及演变趋势[J]. 城市规划, 2014, 38(3): 18-25. [Zhou Jie. Spatial distribution characteristics and evolution trends of urban elderly population[J]. City Planning Review, 2014, 38(3): 18-25. DOI:10.11819/cpr20140305a] |

| [29] | Kurek S. Double transition? Regional patterns of population ageing in Poland[J]. Geografiska Annaler, 2011, 93(2): 163-184. DOI:10.1111/j.1468-0467.2011.00367.x |

| [30] | 森田, 匡俊, 奥貫, 等. Spatial distribution patterns of the elderly ratio and their association with the density of the elderly population[J]. 地理学評論(Series A), 2012, 85(6): 608-617. |

| [31] | 王静, 杨小唤, 石瑞香. 山东省人口空间分布格局的多尺度分析[J]. 地理科学进展, 2012, 31(2): 76-82. [Wang Jing, Yang Xiaohuan, Shi Ruixiang. Spatial distribution of the population in Shandong province at multi-scales[J]. Progress in Geography, 2012, 31(2): 76-82. ] |

| [32] | 张小虎, 钟耳顺, 王少华, 等. 多边形统计数据空间分析的不确定性研究——以北京市海淀区人口普查数据为例[J]. 地球信息科学学报, 2013, 15(3): 369-379. [Zhang Xiaohu, Zhong Ershun, Wang Shaohua, et al. The uncertainty of polygon-based statistical data spatial analysis:Case of census data of Haidian district, Beijing[J]. Journal of Geo-information Science, 2013, 15(3): 369-379. ] |

| [33] | Somenahalli S V C, Shipton M D, Bruce D. Investigating the spatial distribution of the elderly and its implications for service provision in Adelaide metropolitan area[J]. Australasian Transport Research Forum Canberra Act Australia, 2010, 18(4): 69-82. |