2. 北京清华同衡规划设计研究院技术创新中心, 北京 100085;

3. 广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室, 广州 510275

2. Beijing Tsinghua Tongheng Urban Planning & Design Institute, Beijing 100085, China;

3. Guangdong Key Laboratory for Urbanization and Geo-simulation, Guangzhou 510275, China

改革开放以来,中国经济的迅猛发展与高速城镇化带来喜忧参半的成果。尽管居民的总体生活质量得到明显提高,但是高速经济增长与社会公平之间的矛盾却愈演愈烈,并由此引发了贫困、犯罪、隔离等一系列社会问题,导致城市开始面临可持续发展的压力。面对这些发展挑战,中国城市的发展议题也逐步由“效率优先”向“凸显公平正义”转变,向人本价值转向的城市治理观念也开始关注城市居民共享发展带来的机遇和成果。这种社会公平理念将城市理解为复杂多元的人群聚落,并重点关注城市中弱势群体的利益诉求,以免城市转变为仅适合精英阶层人群居住的场所。

20世纪70年代,社会排斥理论在研究“新贫困”问题的过程中首次被提出以来,成为弱势群体研究及不平等研究的核心理论之一(Burchardt T,et al,1999)[1]。在社会排斥的研究领域,主要的研究内容为从消费、生产、政治及社会等多个维度对社会排斥现象及其机制的阐述与分析、社会公平政策制定的探讨(丁开杰,2009)[2]。西方城市地理学对弱势群体的关注由来已久,地理学视角下“社会排斥”研究的主流领域在于特定区域导致的排斥现象(López-Morales,2016;Ward K J,2015)[3, 4]、职住不匹配现象及其的对个人的限制或者剥夺(Wang E et al,2011)[5]等等。

自社会排斥概念引入中国后,对城市空间结构布局的研究从客观价值描述转到人文社会关怀,开始关注特定群体在城市空间分配中遭到的社会排斥(景晓芬,2013)[6]。如万蕙等从文化的角度对地理空间赋予主观色彩,指出社会排斥实质上是“他者”空间与“自我”空间之间的对立(万蕙等,2013)[7]。郭华等通过对旅游开发过程的分析,发现当地居民从经济、政治、文化和关系等多个维度感知自身“被排斥”的状况(郭华等,2011)[8]。总体而言,中国学者对空间排斥的研究涉及了女性非正规就业者(谢妍翰,2010)[9],贫困人口(袁媛等,2009)等多种弱势群体[10];覆盖了城中村(梅丽萍,2011)[11]、棚户区(郑文升等,2008)[12]、新生代农民工聚居区(李志刚等,2011)[13]等多类特定城市区域。

虽然空间视角的社会公平研究已有诸多成果,时间维度的社会排斥研究自“时间地理学”理论的引入之后,才开始得学界到关注,并将“时间剥夺”定义为通过限制居民的时间预算而限制居民的活动(Cumming S, 2014)[14]。在该研究框架下,从时空间角度对个体日常活动的研究已拓展出时空棱柱及调整时空棱柱(Yu H,2008)[15]、时空轨迹(Wang J F,2012)[16]、时空可达性工具系统(Neutens,2010)[17]等多种研究方法,涉及多样群体及多类空间(孙樱等,2001;冯健等,2010;周素红等,2010)[17-20]。随着中国城市空间结构的复杂化、居民出行需求的复杂化与出行行为的个性化,时空行为研究成为理解城市内部人地关系的重要研究手段。

虽然针对弱势群体的时空排斥的研究起步较晚,但许多学者已在实证研究方面进行了有益的探索。主要研究内容是从职住不匹配、居民日常活动等方面探讨该群体在城市中受到的限制与孤立,不仅涉及了从居住空间、工作空间(刘志林等,2009;周素红等,2010)[21, 22]到公共活动空间(江海燕等,2014;尹海伟等,2009)[23, 24]等多元空间研究,也采用了从时空可达性(张文佳等,2009)[25]、日常活动空间(柴彦威,2000)[26]、时间利用特征(张艳等,2011)[27]到机动性(欧阳鹏,2008;王世军,2011)[28, 29]等多类衡量指标。总体来看,时空间维度的社会排斥研究已日趋成熟,多类指标、多种范围的时空排斥研究加深了对时空排斥现象的理解与认识,对社会排斥研究体系进行了有益的补充。但现在各类时空衡量指标在系统性方面仍然较为薄弱,成为构建时空排斥定量分析框架的主要障碍。

居民时空行为是当前城市微观研究的热点话题,弱势群体的时空排斥作为一个跨学科的综合性研究问题,具有广阔的实践应用前景。因此,有必要将弱势群体的时空排斥作为系统的研究对象,在整合现有时空排斥相关研究的基础上,建立一个时空排斥的综合测度体系。本研究引用“社会排斥”的理论,从参与一般普遍认同的正常活动的时空机会不足来定义活动的“时空排斥”,强调造成活动机会的时空可达性不足,而使其活动贫乏单调、活动空间封闭狭小是其最终表现。

本研究基于2013年广州市居民的日常活动数据,构建了低收入人群的活动时空排斥指标体系,以此对低收入人群群体是否遭受排斥、不同类别群体遭受排斥的程度做出整体判断,弥补国内在活动排斥衡量体系中的空缺,并进一步探讨其影响机制,以期在时空管理方面为弱势群体制定更有针对性的优化措施。

2 调查与数据 2.1 研究区域与数据来源本次研究以广州市为案例,于2013年4月至6月进行居民日常出行活动的入户问卷调查。研究范围包括广州除增城、从化、南沙以外的全部市辖区,在进行调研社区的选取时,充分考虑了社区的典型性和代表性,基于SPSS统计分析软件和主成分分析方法,以街道为单元进行社会区划分,再根据各类社会区的特征,选择相关主因子得分排序靠前的街道,结合第六次人口普查的原始数据,选择特征值最突出的12个社区作为本次入户问卷调查的抽样社区。每个社区的调查人数分布根据该社区的居住人数而适当调整比例,总计回收有效问卷1605份。问卷调查内容包括居民出行时间、地点及目的等活动日志调查,以及居民个人社会经济属性调查等。

2.2 低收入群体界定文章对城市低收入者的界定以统计局的五等分标准为依据,同时参考了家庭最低保障标准。根据2012年广东省及2013年广州市的家庭人均可支配收入,将广州市城镇居民人均可支配收入分为4个等级,包括无收入者、低收入者、中等收入者与高收入者,其中个人月收入在2000元以下的居民为低收入者,2000—5000元为中等收入者,5000元以上为高收入者。在本次问卷调查中,无收入者占总样本的5%,低收入者占总样本的11%,计178人,中等收入者占总样本的66%,高收入者占总样本的18%。

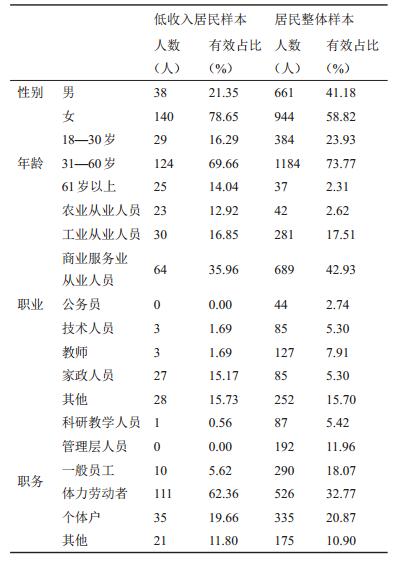

2.3 调查样本的经济社会属性本文首先初步对比了低收入样本和总体样本的经济社会特征,从而得到广州市低收入群体的人群概貌。在调查样本中,低收入群体的女性比例明显高于居民整体,未拥有广州户口的比例也相对更高。该群体的年龄层则以30— 60岁为主,未表现出与整体样本间的显著差异。在职业方面,低收入居民群体中家政从业人员的比例明显高于居民整体,知识导向的公务员、技术人员以及教师的比例则小于整体比重。从职务来看,低收入群体中体力劳动者的比例也相对突出,而高等级的科研教学人员、管理层人员占比则明显减少(表 1)。

| 表 1 调查样本社会经济属性表 Tab.1 Socio-economic Characteristics of the Samples |

居民活动可分为工作日发生的生存型活动、周末发生的休闲型活动与每日发生的生活型活动等三种类别。其中,生存型活动指居民上班、公务办公、上学及接送小孩,生活型活动主要指购买生活用品和买菜,休闲型活动则包括购买耐用品、外出吃饭、文体娱乐、探亲访友、旅游度假及其他类。其中,生存型活动具有很强的强制性、较小的地点可变更性及时间可变更性;生活型活动具有一定的强制性,持续时间短且具有“近家”的特点;休闲型活动具有较大的弹性,活动的发生与个人经济能力、个人意愿、时间条件等有较大的关系,更多出于兴趣与追求生活质量的目的。本研究从时间与空间角度解读活动的“时空排斥”概念,指居民除了最基础的生存型活动之外,参与休闲型活动和生活型活动时空机会的不足。

现有研究在衡量居民活动排斥时,主要从活动丰富度与活动可达性两个维度进行衡量。在活动可达性方面的研究以可移动性的性别差异探讨为主,普遍采用的指标是工作地与家庭间距离的,以此衡量不同性别居民就业活动受限的差异(Hanson S等,1995;Kwan,2000;Neutens T,2014)[30-32]。此外,不同收入水平居民活动可达性差异也是一个热点话题。Novák通过周末休闲活动的活动范围差异来衡量不同居住条件居民的活动差异(Novák J,2007)[33];张艳对北京中低收入者的研究,发现了该群体除工作以外的外出活动呈现出围绕家周边进行的特征(张艳等,2011)[27]。在活动丰富度方面,对居民家庭活动时间长度的研究发现,单亲母亲等女性群体的日常活动以照看小孩等家务活动为主,导致该群体活动类别单一(Cumming S,2014)[14]。SasabeT也采用了出行活动目的指标衡量母亲与非母亲群体间的活动差异(Sasabe T,2015)[34]。而对不同职业群体的研究则发现,上班族在周末进行自由活动的时间更短,这是因为他们必须在周末做更多的家务活动(Neutens T,2014)[32]。这些研究多数把休闲型活动和生活型活动的机会作为衡量活动排斥的主要方面。

因此,综合以上研究,本文选择上述两类活动的丰富度与活动范围作为衡量活动排斥的具体指标。依据活动类别的不同与活动的多个衡量维度,研究选取工作日生活型活动次数等11个指标对低收入群体的活动排斥进行测度。其中,工作日生活型活动次数、工作日休闲型活动次数、工作日生活型活动停留时间、工作日休闲型活动停留时间、周末生活型活动次数、周末休闲型活动次数、周末生活型停留时间、周末休闲型停留时间等8个指标用于测度低收入群体日常活动的丰富度和活跃度;周末总出行距离、工作日外出活动点离固定点(家或工作地)距离、周末外出活动点离家距离等3个指标用于衡量个体的活动范围。

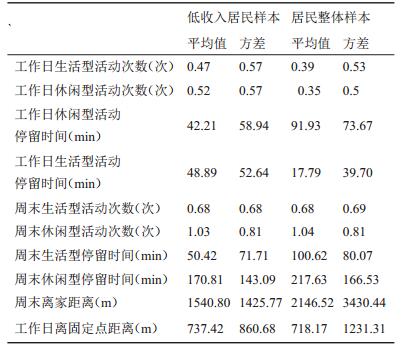

对比低收入居民群体与整体居民的活动特征,可以发现低收入居民群体在工作日生活型活动的平均次数与平均时间均较长,但休闲型活动则呈现出相反的特征(表 2)。整体上,广州市低收入群体受限于经济能力、弹性活动时间等因素影响,有更低的可能性外出就餐等,转而承担更多买菜做饭等家务活动。在周末,低收入群体的外出活动次数与整体平均值基本持平,但其活动停留时间相对更短。整体而言,低收入群体的标准差都小于整体样本,说明低收入群体的样本波动性较低。从周末出行距离来看,广州市低收入居民群体的平均活动距离为1540 m,小于广州市居民整体的离家距离,说明其活动范围存在一定的局限性。

| 表 2 广州市居民活动时空特征统计表 Tab.2 Spatial-temporal Characteristic of Guangzhou Residents |

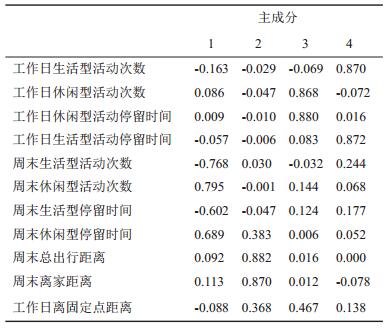

基于低收入群体的活动特征分异,文章采用正交旋转法对以上11个指标进行因子分析,筛选出4个主因子,累计解释方差达到67.178%,并得到各个因子的旋转成分(表 3)。在四个因子中,因子1中周末生活型活动次数、周末休闲型活动次数、周末生活型停留时间和周末休闲型停留时间的载荷系数较大。该因子得分主要反映周末外出活动的活跃程度,为周末活动活跃度因子。因子2中周末总出行距离和周末外出活动离家距离的载荷系数分别为0.882和0.870,因此该因子为周末活动范围因子。因子3中工作日休闲型活动次数、工作日休闲型活动停留时间的载荷系数分别为0.868和0.880,为工作日休闲型活动因子。因子4中工作日生活型活动次数和工作日生活型活动停留时间的载荷系数分别为0.870和0.872,为工作日生活型活动因子,反应工作日生活型外出活动的活跃程度。综合4个因子得分和贡献率,加权求和计算得到活动排斥综合得分,该得分体现了居民群体外出活动的综合情况。根据活动排斥的概念,综合活动排斥得分值越小,说明居民的活动类型越单调,活动范围越狭小,即该群体活动受到剥夺的状况越明显。

| 表 3 旋转成分矩阵表 Tab.3 Rotated Component Matrix |

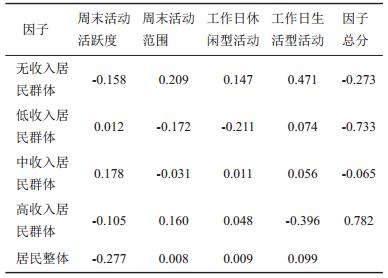

对广州市各收入阶层居民的时空排斥特征因子进行汇总计算,对比不同收入阶层的因子得分(表 4)。其中,生活型活动与休闲型活动在日常时空行为中具有互斥的关系。生活型活动对居民产生的活动约束,导致其休闲型活动的参与机会受到了限制,从而增加了整体时空活动的尺度。因此,在计算因子总得分时,工作日生活型因子对因子总分的贡献值为负值。因子总分的结果表明,在不同的收入阶层中,低收入居民群体的活动排斥综合得分最低,为-0.734。在四类不同收入阶层的居民中排名第四,与其他收入阶层群体均存在较大差距。说明总体上广州市的低收入阶层在时空活动方面受到较为明显的社会排斥。而高收入居民群体与中收入居民群体的活动排斥因子得分分别排名第一、第二,即居民的活动排斥程度随着收入的增加而降低。

| 表 4 各收入阶层活动排斥因子得分表 Tab.4 Factor Score of Activity Exclusion |

具体而言,对比四个不同收入阶层的居民群体,低收入居民群体的周末活动活跃度因子、周末活动范围因子以及工作日休闲型活动因子都明显低于其他收入阶层的居民群体。前三个因子的低得分说明低收入居民群体无论是在工作日还是在周末,无论是在活动范围还是在活动种类方面,都呈现出偏低的外出活动质量。另一方面,低收入居民的工作日生活型活动因子相对较高,仅低于无收入居民群体。说明低收入居民群体从事更多的生活用品、买菜等家务活动,对该群体的时空间活动造成了约束。

4 低收入居民户外活动时空排斥特征时空排斥分析 4.1 低收入居民户外活动时空排斥特征的影响因素低收入居民群体的活动排斥受到多方面因素的共同影响,包括居民自然属性、居住空间属性、社会经济属性及活动约束属性等4个维度。其中居民自然属性指居民的年龄、性别。居民社会经济属性包括职务、未成年人所占比例、有广州户口人数所占比例、工作人数所占比例、住房性质及消费支出结构等,该类属性主要反映了居民个体的社会经济情况。活动约束属性包括通勤距离和工作刚性活动时间需求;居住空间属性指居民认识邻居数、用地多样性、居住区公服设施可达机会。

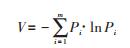

在用地多样性的计算中,Shannon-Wiener多样性指数用于描述用地类型的丰富度和复杂度。用地多样性指数定义为:

|

(1) |

式中,Pi表示第i类用地总面积占全部用地总面积的比例,m是用地类型的种类。

在居住区公服设施可达机会计算方面,采用引力模型测度居住区及其周边地区内公共服务用地的可达性,这种可达性反映了该居住区内居民户外活动机会可达性的大小,定义为:

|

(2) |

式中,Ki表示公共服务用地地块i的面积占测度范围面积的比例,Xi表示公共服务用地地块i到测度范围内的中心点的距离,m取值为2。

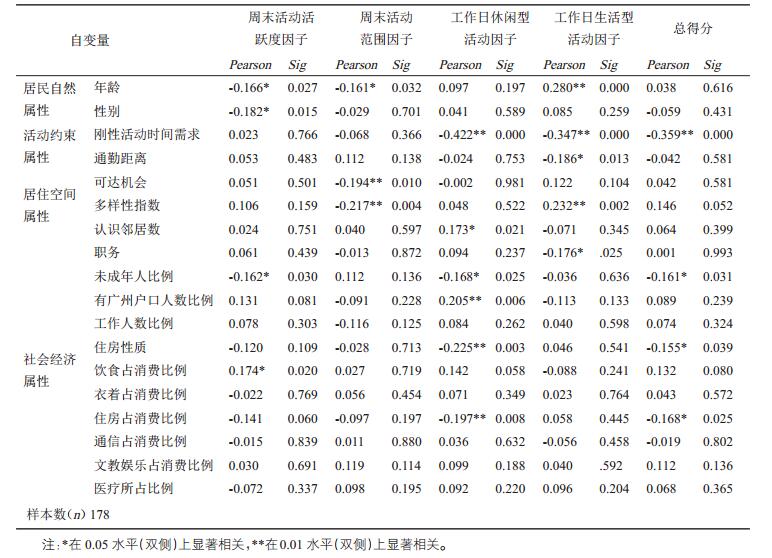

在定量测度户外活动的时空排斥情况的基础上,文章重点分析本次调研中的178名低收入群体,衡量该群体不同维度活动排斥的主要影响因素。以居民个体为基本单元,将低收入群体户外活动的时空排斥各个维度的因子得分作为因变量,以社会经济、地理空间等因素作为自变量,对自变量与因变量做双变量相关分析,计算各因变量与自变量的Pearson相关系数(表 5)。通过探讨导致低收入居民群体活动排斥的主要因素,挖掘社会排斥背后的作用机制,提出更有效的解决建议。

| 表 5 低收入群体活动排斥影响因素相关分析结果 Tab.5 Correlations of Impact Factor of Activity Exclusion of Low-income Group |

由表 5可以看出,影响周末活跃度的因素主要跟个人的自然属性、家庭结构以及消费结构等社会经济属性有关系;周末活跃度范围则主要受到居住区周边的用地类型和可达机会的影响;工作日休闲型和生活型户外活动与都跟刚性活动时间的约束密切相关。此外,与工作日休闲型活动维度有关的因素还包括有广州户口人数所占比例、未成年人所占比例、住房性质和居住区内社交网络的熟络度;对工作日生活型活动维度有关的因素还包括居住区周边的公共服务设施配套的多样性、职务、通勤距离等。

整体上低收入群体户外活动的时空排斥主要以刚性活动时间的制约为主,其次为未成年人所占比重等家庭结构,以及住房性质、消费结构等因素。此外,更能代表个人的经济能力和生活质量的周末活跃度因子和工作日休闲型活动因子也均与有广州户口人数所占比例、未成年人所占比例等家庭结构、住房性质等因素有关,这些因素均在一定程度上与居民的经济水平相关,并通过高额的额外支出进一步影响居民的可自由支配收入,进而影响居民户外活动。

4.2 低收入居民户外活动时空排斥机制分析低收入群体活动排斥的形成,同时受到多个不同属性因素的共同影响。而不同属性影响因素分别作用于城市、社区、以及个体等空间层级,以不同方式影响低收入群体活动排斥的不同维度。

在城市层面,活动约束属性因素对工作日的活动排斥有较大影响。低收入群体由于就业机会有限,一方面,从事的低端服务业等行业有较长工作时间的要求;另一方面,不得不被动选择的职住分离导致通勤时间过长。最终导致低收入群体因时间预算有限,在工作日的生活型及休闲型活动中遭到排斥。

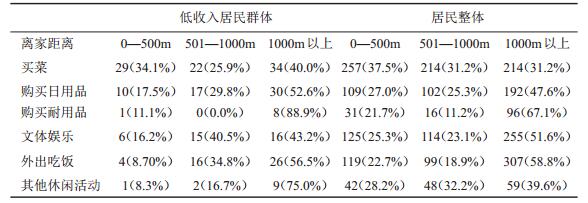

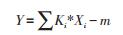

在社区层面,居住空间属性因素起主导作用,社区的设施环境与文化环境共同对低收入群体的活动排斥产生影响。在硬环境方面,低收入群体所在的社区的公共服务设施配套不完全、周边公服设施的可达性较差。基于广州市低收入居民群体非在家活动的离家距离统计,低收入居民群体在离家500 m范围内的各类活动频次基本低于居民整体(表 6),这是因为居住小区附近的小型菜市场、小型日常生活超市等价格通常略贵,低收入群体会选择距离稍远、价格相对便宜的农贸市场等进行买菜、日用品等各项活动。此外,在公园绿地散步休息等其他类休闲活动这一项,低收入居民群体的出行距离明显高于整体情况。可以说,在农贸市场、中小型超市等服务半径为500 m的公共设施方面,低收入群体所在社区的配置稍差于其他收入群体,这种配套差异在大型综合超市设施方面更显著。而在公园绿地等短距离服务半径的社区公共设施层面,低收入群体与居民整体存在明显差距,低收入居民群体整体上需要步行更远的距离才可到达一个公园绿地。该问题导致该居民群体在社区周边的活动受限,可活动空间狭小,活动类型单一,不得不通过更广的活动范围满足自身的活动需求,体现在对周末活动范围的明显影响。在软环境方面,低收入群体所在的居住区有较高比例的外来人口,普遍流动性高,长居意愿低、社区自我认同度相对较差,导致社区难以形成熟悉和谐的邻里关系,在一定程度上也影响了居民的户外活动意愿及质量,表现为与反映居民户外活动质量的工作日休闲型活动因子呈正相关,即邻里关系越活跃,工作日休闲型活动越活跃。

| 表 6 广州市低收入居民群体各类活动出行频次对比 Tab.6 Frequency of Different Types of Activities in Guangzhou |

在个体层面,居民的自然属性因素与经济社会属性因素共同影响了周末活动的活跃度,社会经济数属性因素还对工作日休闲型活动有较大影响。年龄较大的群体与女性群体在周末活动中受到更多排斥,年龄较大的群体有更高的概率需要抚养小孩、有更多家庭责任需要承担因而导致参与活动机会偏小,而女性群体则由于“女主内男主外”的传统习惯影响,受到家庭角色的限制以至于参与活动的机会偏小。此外,在低收入群体中,外来人口是个不容忽视的群体,该部分群体在经济社会保障方面面临着不平等待遇。这些社会融入障碍导致了该群体的身份认同困境,随即引发了周末活动排斥的产生。

5 结论与讨论本研究构建了一套评估群体户外活动时空排斥的指标体系,并以广州市低收入群体作为研究对象,对其是否遭受排斥以及遭受排斥的维度等做出整体判断,弥补户外活动排斥衡量体系中的空缺,该指标体系对时空排斥的定量化评估有学术参考价值。主要研究结论如下:

(1)本文从活动丰富度与活动范围两个方面,依据活动类别、维度组合,选取工作日生活型活动次数、工作日离固定点距离等11个子项指标构建了一套时空排斥的指标体系,并通过因子分析,获得周末活动活跃度、周末活动范围、工作日休闲型活动、工作日生活型活动等四个因子,用于表征活动排斥的维度,具有一定的可靠性。

(2)总体上,无论是与整体对比,还是与其他各个收入阶层对比,低收入群体在上述四个维度上都表现出明显的活动排斥特征。

(3)在活动排斥的影响因素方面,总体上,低收入群体的户外活动排斥主要受刚性活动时间及个体的社会经济属性和住房状况等因素的制约;不同维度的影响因素存在一定的差异,周末活动活跃度受到年龄、性别、家庭结构和消费结构的影响;周末活动范围受到年龄和居住社区周边的设施服务供给的影响;工作日休闲型活动受到刚性活动时间需求以及家庭结构和住房条件的制约,认识邻居数量和本地户口则产生正向的影响;工作日生活型活动主要受到刚性活动时间需求和通勤距离的约束,而居住社区周边的土地利用多样性则产生正向的影响。

低收入群体的活动排斥问题实质上是社会矛盾的延伸,它不仅反映了该弱势群体的社会福利、社会融入状况,也关系到城市目前社会稳定和谐发展。根据本文对低收入群体活动排斥机制的分析结果,要缓解该群体的活动排斥问题可以考虑:一是经济水平层面,通过职业技能培训等提高其求职能力及经济水平,同时提高社会保障制度的覆盖面,从城市教育、医疗、就业等方面给予低收入群体更多的经济社会保障;二是尽量解决低收入人群居住地周边的服务配套等问题,为社区配套与社区规模数量、质量相匹配的公共服务设施,尤其是价格相对亲民的综合农贸市场、公园绿地等设施,同时营造良好的社区邻里关系,为提供居民丰富、多样的活动机会;三是重点解决居住和就业的不匹配问题,尤其是住房的供给和职住的匹配问题,改善低收入群体生活时间破碎化问题。

本研究通过构建居民活动时空排斥的指标体系,将低收入人群作为一个整体衡量其活动排斥特征,并发现该群体确实存在活动机会不公平问题。但低收入群体内部的年龄、职业、住房、居住区属性及居住区周边的公共服务设施配套等也存在较大的分异,对于不同低收入群体受到的活动排斥程度的不同与其背后的机制差异,仍需要进一步研究以制定更有针对性的措施。

| [1] | Burchardt T, Le Grand J, Piachaud D. Social exclusion in Britain 1991-1995[J]. Social Policy & Administration, 1999, 33(3): 227-244. |

| [2] | 丁开杰. 西方社会排斥理论:四个基本问题[J]. 国外理论动态, 2009(10): 36-41. [Ding Kaijie. Social exclusion theory in western society:Four basic issue[J]. Foreign Theoretical Trends, 2009(10): 36-41. ] |

| [3] | López-Morales E. Gentrification in Santiago, Chile:A property-led process of dispossession and exclusion[J]. Urban Geography, 2016, 37(8): 1-23. |

| [4] | Ward K J. Geographies of exclusion:Seaside towns and houses in multiple occupancy[J]. Journal of rural studies, 2015, 37: 96-107. DOI:10.1016/j.jrurstud.2014.10.001 |

| [5] | Wang E, Song J, Xu T. From "spatial bond" to "spatial mismatch":An assessment of changing jobs-housing relationship in Beijing[J]. Habitat International, 2011, 35(2): 398-409. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.11.008 |

| [6] | 景晓芬. 社会学视角下的国内外城市空间研究述评[J]. 城市发展研究, 2013, 20(3): 44-49. [Jing Xiaofen. A review of domestic and foreign research on the city space under the perspective of sociology[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(3): 44-49. ] |

| [7] | 万蕙, 朱竑. 中越通婚中越南女性的空间排斥研究——以云南省河口县桥头村为例[J]. 地理科学, 2013, 33(5): 570-575. [Wan Hui, Zhu Hong. Spatial exclusion of vietnamese brides in sino-vietnam crossborder marriages:A case study of qiaotou village in Yunnan[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(5): 570-575. ] |

| [8] | 郭华, 甘巧林. 乡村旅游社区居民社会排斥的多维度感知——江西婺源李坑村案例的质化研究[J]. 旅游学刊, 2011, 26(8): 87-94. [Guo Hua, Gan Qiaolin. Rural tourism community residents' multi-dimensional prception of social exclusion:A qualitative research on the case of Likeng village in Wuyuan, Jiangxi province[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(8): 87-94. ] |

| [9] | 谢妍翰, 黄耿志, 薛德升. 广州城市不同行业女性非正规就业者行为空间差异及其影响[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 25-29. [Xie Yanhan, Huang Gengzhi, Xue Desheng. Female informal employees' behavior space structures in different sectors:Differences and effects[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 25-29. ] |

| [10] | 袁媛, 吴缚龙, 许学强. 转型期中国城市贫困和剥夺的空间模式[J]. 地理学报, 2009, 64(6): 753-763. [Yuan yuan, Wu fulong, Xu xueqiang. The spatial pattern of poverty and deprivation in transitional chinese city:Analysis of area-based indicators and individual data[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(6): 753-763. DOI:10.11821/xb200906012] |

| [11] | 梅丽萍. 城市化, 社会排斥与社会政策的选择[J]. 兰州学刊, 2011(9): 121-127. [Mei Liping. Urbanization, social exclusion and social policies[J]. Lanzhou Academic Journal, 2011(9): 121-127. ] |

| [12] | 郑文升, 丁四保, 王晓芳, 等. 中国东北地区资源型城市棚户区改造与反贫困研究[J]. 地理科学, 2008, 28(2): 156-161. [Zheng Wensheng, Ding Sibao, Wang Xiaofang. Shantytown reconstruction and city antipoverty in resources-dependent cities in northeast China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2008, 28(2): 156-161. ] |

| [13] | 李志刚, 刘晔. 中国城市"新移民"社会网络与空间分异[J]. 地理学报, 2011, 66(6): 785-795. [Li Zhigang, Liu Le. Beyond spatial segregation:Neo-migrants and their social networks in Chinese cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(6): 785-795. DOI:10.11821/xb201106007] |

| [14] | Cumming S. Lone Mothers Exiting Social Assistance: Gender, Social Exclusion and Social Capital[D]. Ontario: University of Waterloo, 2014: 44-52. |

| [15] | Yu H, Shaw S L. Exploring potential human activities in physical and virtual spaces:A spatio-temporal GIS approach[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2008, 22(4): 409-430. DOI:10.1080/13658810701427569 |

| [16] | Wang J F, Wang Y, Zhang J, et al. Spatiotemporal transmission and determinants of typhoid and paratyphoid fever in Hongta district, Yunnan province, China[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2013, 7(3): e2112 DOI:10.1371/journal.pntd.0002112 |

| [17] | Neutens T, Versichele M, Schwanen T. Arranging place and time:A GIS toolkit to assess person-based accessibility of urban opportunities[J]. Applied Geography, 2010, 30(4): 561-575. DOI:10.1016/j.apgeog.2010.05.006 |

| [18] | 孙樱, 陈田, 韩英. 北京市区老年人口休闲行为的时空特征初探[J]. 地理研究, 2001, 20(5): 537-546. [Sun Ying, Chen Tian, Han Ying. A study on leisure behavior of the aged in Beijing[J]. Geographical Research, 2001, 20(5): 537-546. ] |

| [19] | 冯健, 陈秀欣, 兰宗敏. 北京市居民购物行为空间结构演变[J]. 地理学报, 2007, 62(10): 1083-1096. [Feng Jian, Chen Xiuxin, Lan Zongming. The evolution of spatial structure of shopping behaviors of Beijing's residents[J]. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(10): 1083-1096. ] |

| [20] | 周素红, 邓丽芳. 基于T-GIS的广州市居民日常活动时空关系[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1454-1463. [Zhou Suhong, Deng Lifang. Spatio-temporal pattern of residents' daily activities based on TGis:A case study in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1454-1463. DOI:10.11821/xb201012002] |

| [21] | 刘志林, 张艳, 柴彦威. 中国大城市职住分离现象及其特征——以北京市为例[J]. 城市发展研究, 2009, 16(9): 110-117. [Liu Zhilin, Zhang Yan, Chai Yanwei. Home-work separation in the context of institutional and spatial transformation in urban China:Evidence from Beijing household survey data[J]. Urban Studies, 2009, 16(9): 110-117. ] |

| [22] | 周素红, 程璐萍, 吴志东. 广州市保障性住房社区居民的居住-就业选择与空间匹配性[J]. 地理研究, 2010, 29(10): 1735-1745. [Zhou Suhong, Chen Luping, Wu Zhidong. The jobs-housing relocation and spatial matching of residents in alleviatory housing neighborhoods in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2010, 29(10): 1735-1745. ] |

| [23] | 江海燕, 朱雪梅, 吴玲, 等. 城市公共设施公平评价:物理可达性与时空可达性测度方法的比较[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 70-75. [Jiang Haiyan, Zhu Xuemei, Wu Ling, et al. Comparison of physical accessibility and space-time accessibility measures in the equity of urban public facilities[J]. Urban Planning International, 2014, 29(5): 70-75. ] |

| [24] | 尹海伟, 徐建刚. 上海公园空间可达性与公平性分析[J]. 城市发展研究, 2009, 16(6): 71-76. [Yin Haiwei, Xu Jiangang. Spatial accessibility and equity of parks in Shanghai[J]. Urban Studies, 2009, 16(6): 71-76. ] |

| [25] | 张文佳, 柴彦威, 申悦. 基于活动-移动时空可达性的城市社会公平研究[C]//中国地理学会. 中国地理学会百年庆典学术论文摘要集. 北京: 中国地理协会, 2009: 173. [Zhang Wenjia, Chai Yanwei, Shen Yue. The research on social equity based on activity-mobility[C]//The Geographical Society of China. The Proceeding of Centenary Symposium of the Geographical Society of China. Beijing: The Geographical Society of China, 2009: 173.] |

| [26] | 柴彦威. 城市空间[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 124-126. [Chai Yanwei. Urban Space[M]. Beijing: Science Press, 2000: 124-126.] |

| [27] | 张艳, 柴彦威. 北京城市中低收入者日常活动时空间特征分析[J]. 地理科学, 2011, 31(9): 1056-1064. [Zhang Yan, Chai Yanwei. The spatio-temporal activity pattern of the middle and the low-income residents in Beijing, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(9): 1056-1064. ] |

| [28] | 欧阳鹏. 城市机动性与反社会排斥——国外城市无障碍交通规划对策的启示[J]. 现代城市研究, 2008, 23(8): 60-69. [Ouyang Peng. Urban mobility and anti-social exclusion:The inspiration of barrierfree transportation planning measures from abroad cities[J]. Modern Urban Research, 2008, 23(8): 60-69. ] |

| [29] | 王世军. 中国城市机动性与社会排斥[J]. 城市规划学刊, 2011(4): 87-92. [Wang Shijun. Urban mobility and social exclusion in China[J]. Urban Planning Forum, 2011(4): 87-92. ] |

| [30] | Hanson S, Pratt G. Gender, Work, and Space[M]. London: Routledge, 1995: 54-56. |

| [31] | Kwan M P. Gender differences in space-time constraints[J]. Area, 2000, 32(2): 145-156. DOI:10.1111/area.2000.32.issue-2 |

| [32] | Neutens T, Daniels S, Minnen J, et al. Spatial and temporal fluctuations in individual accessibility:A comparative analysis among subgroups of the population[J]. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 2014, 114(2): 119-131. DOI:10.1080/21662282.2013.863547 |

| [33] | Novák J, Sýkora L. A city in motion:Time-space activity and mobility patterns of suburban inhabitants and the structuration of the spatial organization of the Prague metropolitan area[J]. Geografiska Annaler B, 2007, 89(2): 147-168. DOI:10.1111/j.1468-0467.2007.00245.x |

| [34] | Sasabe T, Furukawa A S, Higuchi S, et al. Taking the tyke on a bike:Mothers' and childless women's space-time geographies in Amsterdam compared[J]. Environment and Planning A, 2015, 47(3): 691-708. DOI:10.1068/a140373p |