2. 南京大学 建筑与城市规划学院, 南京 210093;

3. 广州市城市规划勘测设计研究院, 广州 510060

2. College of Architecture and Urban Planning, Nanjing University, Nanjing 210093, China;

3. Guangzhou Urban Planning and Design Survey Research Institute, Guangzhou 510060, China

在经济全球化和信息化的共同作用下,各种生产要素(人流、物流、资金流、技术流和信息流)在“流动空间(space of flows)”[1]中不断流动,使全球经济结构日益演化为生产组织网络和地理空间网络的复杂嵌入结构。围绕着功能化和等级化的网络节点城市所构建的城市—区域(cityregion),已经成为全球资本地域化过程中的重要地域组织(territorial organization)[2]①。为此,国家比以往任何时候都更加重视战略空间的生产,通过培育和生产更具竞争力的城市—区域来实现国家经济的增长。

从改革开放伊始,我国的区域政策就从计划经济时期的区域平均主义转变为鼓励竞争、效率优先的区域不平衡发展战略。中央政府先后设置了多种类型的新国家空间,包括经济特区、沿海开放城市、经济技术开发区、高新技术产业开发区等,开启了融入全球经济一体化的进程。2010年以后,在中央政府深化改革开放的战略下,国家级新区纷纷设立,成为新时期的国家战略空间类型。国家级新区是由国务院批准设立,以相关行政区、特殊功能区为基础,承担国家重大发展和改革开放战略任务的综合功能区。截至2017年9月,已经有19个国家级新区得到批准设立,还有大量城市新区正在酝酿和申报国家级新区。

国家级新区的超常规发展引发了学术界的研究热潮。当前关于国家级新区的讨论主要集中在新区的战略背景与区位选择[3-5]、功能定位与空间规划[6, 7]、经济发展及其驱动机制[8, 9]、行政管理体制[10, 11]等领域,也有对单个国家级新区发展路径的研究[12-14],以及对国家级新区发展问题的反思[15, 16]。这些研究帮助我们了解了国家级新区发展的各方面情况,但仍缺乏从新国家空间的理论角度对这一空间类型进行理论总结。虽然已经有学者指出,国家级新区是国家尺度重构的区域空间生产策略[17],但从新国家空间的视角对国家级新区的空间生产和治理重构进行具体分析的研究还不多见。实际上,国家级新区的出现,标志着我国国家空间选择的偏好发生了转移,直接影响到其空间生产的过程、特征与机制。同时,国家级新区通过尺度重组所构建的空间治理结构,对其自身健康发展及区域引领作用的发挥将起到决定性的作用。本文将对国家级新区所反映出的国家空间选择偏好转移,以及其自身的空间生产和治理重构等问题进行研究,以期加深对这一新国家空间类型的认识。

2 国家级新区:国家空间选择的新偏好 2.1 新国家空间与国家空间选择偏好西方城市与区域研究领域早已关注到经济全球化带来的城市与区域空间的重构和国家空间管治的变化,相关研究成果集中在新国家空间(new state space)理论[18]中。该理论认为,为促进国内战略性城市—区域的发展,国家权力向多重地理尺度分化,带来了中央—地方关系的变化,以及与之相关联的国家空间政策和区域发展政策的变化。例如,全球化时代新自由主义的国家与前全球化时期的福利国家相比,其国家权力与责任更多地下放到了区域和地方尺度[19]。在欧盟和北美,国家尺度重组已经成为一种工业转型与危机管理的新自由主义策略,通过新的地域组织(空间)的生产来提高次国家层面主要增长极的全球竞争力,强化正在衰退地区和城市中资本的重组[20]。Brenner将这样的行为称为“新国家空间”的生产[18]。同时,相对于福利国家时期的国家空间政策致力于消除区域差别和贫富不均,新自由主义的国家空间政策却默许甚至鼓励核心—边缘两极化的区域结构,以便支持有可能成为次国家层面增长极的战略性城市—区域的发展[20]。这些国家管治在地理空间上的变化,即被称之为“新国家空间”政策。

进一步的研究认为,国家对战略性城市—区域空间的生产具有空间选择性(state spatial selectivity),即将经济活动导向优势城市和区域,与此同时不可避免地忽视了一些边缘区域。因此,突然爆发式的增长主要集中在国家选择的发展区位上[20]。随着经济全球化的深入发展,国家应对全球竞争的战略性空间生产策略也在变化。一般认为,国家空间选择偏好大体上经历了两个发展阶段。第一阶段为1980年代至1990年代,国家将经济活动和基础设施投资导向那些最具有全球竞争力的城市。世界各国打造世界城市、全球城市就是这一阶段的突出表现。在新国家空间的生产中,企业家城市(entrepreneurial city)成为国家普遍采用的城市管治策略,也是固定全球资本、促进地方经济发展的主要动力[21, 22]。第二阶段,1990年代以来,国家更偏好于选择较大尺度的城市—区域作为促进经济增长的主要空间。其主要表现为区域一体化的加速推进,出现了超国家的区域、次国家的区域、跨界区域等形式的新国家空间。总体来看,国家空间选择是指在特定背景下,国家通过推行相关项目和策略而优先发展某一空间或尺度,以实现其政策目标[23]。

2.2 改革开放以来我国的地域组织演变与国家空间选择我国在融入经济全球化的过程中主动进行了国家的尺度重组,主要表现为改革开放以来的分权化改革,使计划经济时期以国家为基本空间尺度的资本积累向下移至城市尺度。与此同时,城市的尺度重组也在激烈地进行,城市空间的生产和治理结构发生重大变化,以使城市更具有控制和参与全球经济的能力。

为了在城市尺度上构建有竞争力的地域组织,我国的地方行政管理体制经历了几轮改革。1980年代初的“市带县”改革的初始设计目标即是想强化地级市的尺度,使其成为我国参与资本地域重构的主要地域组织。但这个做法并没有左右全球资本的实际地域选择,由于县级地域组织所具有的独特的竞争优势,在一些地方(尤其是东部发达地区)已经成为了资本地域重构的重要尺度。市与县之间由此形成了激烈的竞争关系。为了解决这个问题,2000年以来大规模出现的区县级行政区划调整[24](以“撤县设区”为主)试图采用尺度上移的策略将县级地域组织取消,将区域内多个地域组织统一,从而达到区域协调发展、提升区域竞争力的目标。但是这种做法往往存在着权力关系调整不彻底而导致的问题[25]。另一种改革的思路,则是通过财政(或行政)“省管县”的模式来强化县的尺度,进一步引导全球资本在县级尺度上地域化。

在这一时期,虽然地域组织平台构建的形式多样化,但我国的国家空间选择主要集中在城市内部空间,新国家空间的类型也比较单一,以设立各级开发区、科技园区、出口加工区等新型产业空间为主。然而,在经济全球化深入发展的背景下,无论是地级还是县级行政单元,单个城市在全球城市竞争中都处于弱势地位。当前最受资本“青睐”的地域组织形式,是由多个城镇组成的、高度一体化的城市—区域。为此,很多国家的空间生产尺度转向了区域空间,我国的国家空间选择也发生了相应的变化。

2.3 新常态下我国国家空间选择的新偏好近年来,在我国经济增速放缓的新常态下,国家迫切需要选择优势空间,培育次国家层面的战略性城市—区域,以应对愈加激烈的全球城市竞争。2010年以来大量涌现的国家级新区,就是基于这种考虑而设置的新国家空间类型。国家级新区的面积动辄以数百甚至上千平方千米计,在空间规模上远远超过以往各种城市内部的开发区,它反映了新时期我国国家空间选择的新偏好——转向城市—区域尺度[26],转向城市群体空间。设立国家级新区的战略目标,是国家采用空间的生产策略,通过在城市—区域尺度上构筑资本地域化的地理平台,引领所在区域经济发展,并带动国家整体经济增长。国家级新区本质上是国家为承接全球产业转移,并承担国家重大发展和改革开放战略任务而构建的一种新地域组织。

3 国家级新区的空间生产国家级新区作为新时期国家空间选择偏好的地域组织类型,其空间的生产具有鲜明的特点。本研究首先在宏观上研究国家级新区空间生产的历程,通过其数量增长和布局方面表现出的特点来反映国家空间选择的历史演化和规律;其次,本研究将从微观方面剖析国家级新区在城市—区域尺度重组中表现出的共同空间生产特征。最后,研究将探讨形成上述空间生产特征的机制。

3.1 国家级新区的空间生产历程与我国改革开放以来设立的各种新国家空间一样,国家级新区的建设也经历了从试点到整体推进的过程。

国家级新区设立的数量变化与我国经济发展阶段具有紧密联系。第一个阶段是2010年以前,我国仅设立了2个国家级新区,即1992年设立的上海浦东新区和2006年设立的天津滨海新区。这是国家级新区的探索试点阶段,设立新区的战略目标是引入全球资本,促进全面开放。第二个阶段是2010年至2013年,为了应对2008年全球经济危机带来的消极影响,我国新设立了4个国家级新区,进入了国家级新区的缓慢增长阶段。第三个阶段是2014年至今,国家级新区建设迎来了快速增长时期,在短短4年中设立的国家级新区达到13个。国家级新区的数量由严格控制到密集增加的过程[27],标志着我国在经济增速趋缓的新常态下,充分重视国家级新区作为区域增长极,带动整个区域的经济发展和转型升级的作用。

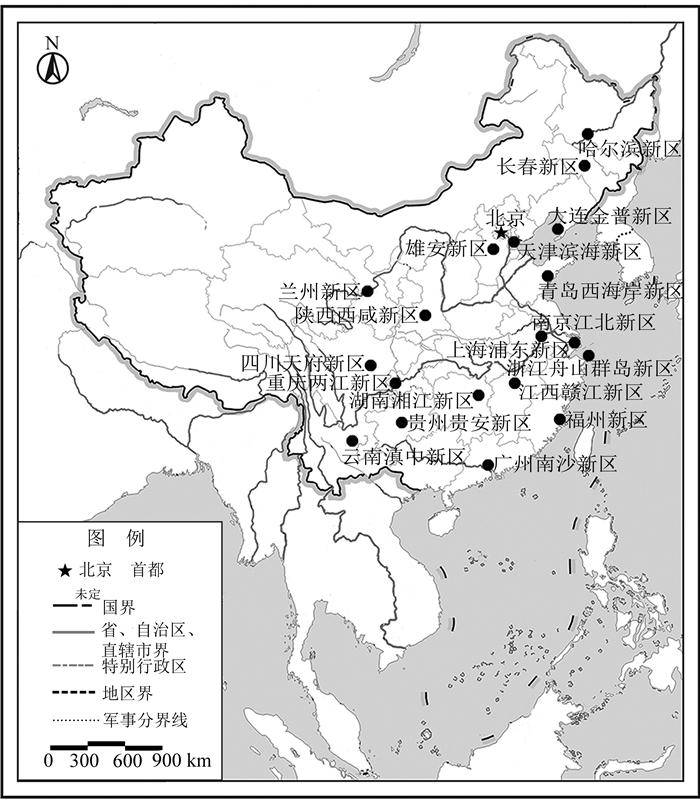

在国家尺度上,国家级新区的布局总体上符合区域协调发展的原则。目前我国华北、东北、西北、华东、中南、西南等六大地理分区均分布了一定数量的国家级新区(如图 1)。在微区位选择上(城市尺度),其空间范围主要是以直辖市和省会城市(或区域内其他发展基础较好的城市)的局部为主体,与周边联系密切的城市化地区共同组成,体现了国家“以点带面”构建区域增长极的用意。同时,为了保证增长极拥有足够支撑其发展的区域腹地,国家级新区布局的排他性也表现的比较明显,在单一省级行政区中,尚未出现重复设立国家级新区的案例。有研究认为,国家级新区布局体现了“四大板块”、“三个支撑带”等区域协调发展战略,但与计划经济时期的区域平均主义具有显著不同,因为其将增长极的培育由城市开发区转向城市和城市群,在一定程度上拉大了战略性城市—区域和一般城市—区域的差距,并加剧城市—区域之间的竞争,因而其本质是改革开放以来不均衡发展政策的延续[26]。

|

图 1 国家级新区分布图 Fig.1 Distribution of State-level New Areas 资料来源:作者自绘。底图引自国家测绘地理信息局。 |

国家级新区本质上是一个由政策界定的新尺度,其空间生产的过程就是新地域组织构建的过程。在此过程中,大多数国家级新区表现出一个共同的空间生产特征:由多个不同尺度、跨越行政区边界的现有地域组织构建而成,即形成了多尺度行政区的跨界联合地域组织。

目前已经批准的19个国家级新区,除了上海浦东新区、天津滨海新区、广州南沙新区、青岛西海岸新区的空间范围与所在市辖区边界一致以外,大多数国家级新区的空间范围都跨越了现有行政区边界,其中4个国家级新区由2个地级市下辖的部分区、县(市)组成,其余11个国家级新区由直辖市/地级市内部各区、县(市)组成(见表 1)。可见,多数国家级新区是由多尺度行政区跨界联合组成的一个新地域组织。这个新地域组织内部,包含了省级、地级、县级等多个尺度的现有地域组织。因此大多数国家级新区都将经历一个尺度重构的过程,将涉及到省级政府、城市政府与所辖区、县之间权力的重新配置以及协调机制的重新构建。

| 表 1 国家级新区的空间生产 Tab.1 State-level New Areas' Space Production |

上文分析了国家级新区在宏观和微观两方面的空间生产特征。之所以形成上述特征,与国家级新区自上而下和自下而上相结合的空间生产机制密切相关。

2010年以来,多数国家级新区是以地方申请、中央批准的方式设立的。可见,国家级新区是中央政府和地方政府合力生产的特殊政策空间。首先,国家级新区的空间生产具有自上而下的机制。随着改革的不断深化,中央政府将国家级新区作为加速区域发展,促进区域协调的重要手段。国家级新区在宏观尺度上的相对均衡布局清楚地体现了其区域增长极的功能。其次,国家级新区的空间生产也具有自下而上的机制。地方政府敏锐地抓住了国家空间选择转向的契机,积极响应、主动谋求自身的新国家战略空间地位。为了契合国家空间选择转向城市和城市群的偏好,地方政府在划定国家级新区的空间边界时,广泛联合城市群体空间,从而体现出国家级新区在微观上的多尺度、跨边界特征。这种自上而下和自下而上相结合的空间生产机制体现了新时期我国中央—地方关系调整中集权和分权相结合的特点:一方面通过公权力的尺度上移加强中央政府对地方发展的调控和干预;另一方面则通过公权力的尺度下移,促使地方政府获得更大的自主发展权。

4 国家级新区的治理尺度建构 4.1 国家级新区的空间治理结构除了已经建立行政区的上海浦东新区、天津滨海新区以外,其余17个国家级新区的治理结构都是在现有行政单元上叠加一个新区管理委员会,组成行政区与功能区并存的双层空间治理结构。一般来说,经济发展、规划建设等管理权限被让渡给功能区,而社会发展事务则留在行政区[10]。根据功能区与现有行政区划的关系,可将国家级新区的空间治理结构细分为以下几种:

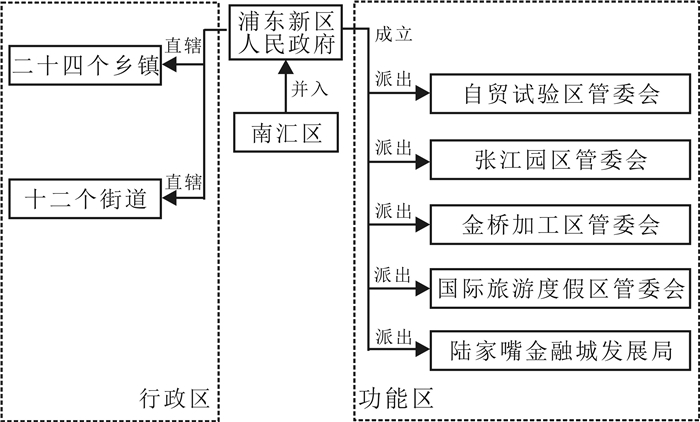

4.1.1 “行政区=功能区”空间治理结构在上海浦东新区和天津滨海新区,以国家级新区的空间范围成立了直辖市的市辖区,由市辖区政府完全行使新区范围内的行政、经济和社会管理职能。这种在国家级新区成立属地人民政府的空间治理结构,由于功能区与行政区的权力边界完全重合,成为国家级新区中最为有效的治理模式。目前在所有国家级新区中,只有浦东新区和滨海新区这两个特例。而这种“行政区=功能区”的空间治理结构也并非新区成立伊始便得以建立,而是随着新区逐渐发展为新城,新区管委会的主要职能也从促进经济增长向社会事务管理转变,通过行政区划调整才实现了从管理委员会模式向属地政府模式的过渡②(如图 2)。

|

图 2 上海浦东新区空间治理结构示意图(2000年以后) Fig.2 Governance Structure of Pudong New Area in Shanghai (after 2000) |

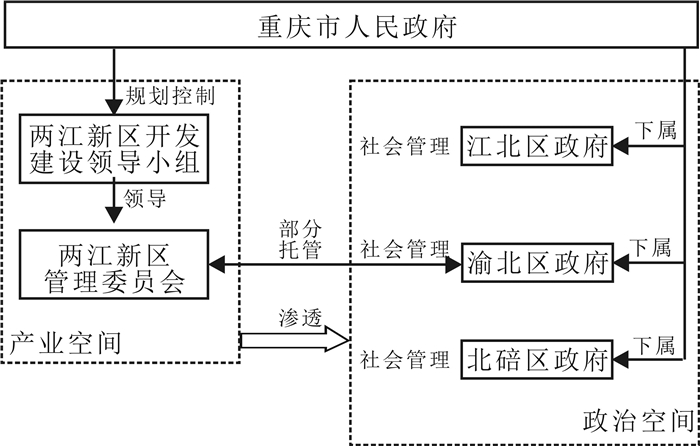

当国家级新区空间范围全部由(直辖市和地级市的)市辖区组成时,属于“市辖区+功能区”治理结构。由于我国许多大中城市已经进行了撤县设区的行政区划调整,因此目前这一治理结构在国家级新区中数量最多,如重庆两江新区、广州南沙新区、青岛西海岸新区、大连金普新区、南京江北新区、哈尔滨新区、长春新区等。市辖区并不是一级完整的行政单元,而是城市政府的派出机构,在现行科层制管理体系下,城市政府与市辖区之间的沟通比较顺畅。在多个市辖区组成的国家级新区中,由城市政府统筹协调各市辖区的社会事务管理,对支持、配合新区的经济发展可以起到较好的效果。

例如重庆两江新区,各个市辖区政府将经济发展职能托管给新区管委会,自身只承担社会管理职能,为新区的建设“保驾护航”(如图 3)。这种制度安排赋予了新区管委会较大的权力,仅次于行政区与功能区完全重叠的上海、天津模式。当时机成熟时,新区管委会可以直接转型为属地政府,完成行政区与功能区的统一。

|

图 3 重庆两江新区空间治理结构示意图 Fig.3 Governance Structure of Langjiang New Area in Chongqin |

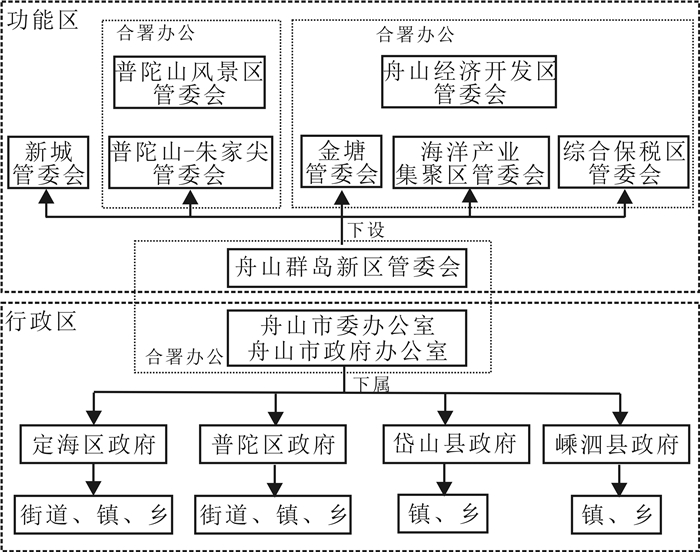

市带县是我国目前实行范围最广的地方行政管理体制。国家级新区空间范围内包括某一地级市下辖县(县级市)的,均属于“市带县+功能区”治理结构,如浙江舟山群岛新区、兰州新区、湖南湘江新区、福州新区、云南滇中新区等。宪法规定,县/县级市是一级完整的行政单元。因此,虽然名义上由地级市代管,但县(市)在城市发展建设方面仍然拥有较完整的自主权。例如浙江舟山群岛新区,虽然在地级市层面上,城市政府与新区管委会属于“两块牌子、一套班子”,但在市带县体制下,新区管委会并不能绕过县级行政区直接行使发展权,从而使行政区与功能区仍然表现为两套并行的治理体系(如图 4)。

|

图 4 浙江舟山群岛新区空间治理结构示意图 Fig.4 Governance Structure of Zhoushan Islands New Area in Zhejiang |

需要注意的是,县级地域组织有能力独立进行资本地域化,并与地级市展开竞争。尤其是在“扩权强县”、“财政省管县”、“省直管县(行政)”等制度作用下,地级市对下辖县(市)的管理权进一步被削弱,要达成市—县之间的发展共识并不容易。此外,由于地级市和下辖县(市)间存在行政隶属关系,也不可能在更高的治理尺度上(譬如由省级政府出面)搭建市—县之间的协调机制。因此,属于“市带县+功能区”治理结构的国家级新区应提前预见市—县之间的城市竞争,并设法避免其负面影响。

河北雄安新区是“市带县+功能区”治理结构中的一个特例。雄安新区设立的背景与意义均与众不同,它是党中央、国务院直接确定的“具有全国意义的新区、千年大计、国家大事”。因此,虽然雄安新区的空间范围划定为河北保定市的雄县、容城、安新3县,但自新区设立之初就对上述3县及周边区域实行了托管,从而使保定市与这3县之间的“市带县”体制不复存在。雄安新区的治理重构将涉及到中央、省级、地市和区县各级政府,因其目前重构进程刚刚开始,本文不再详述。

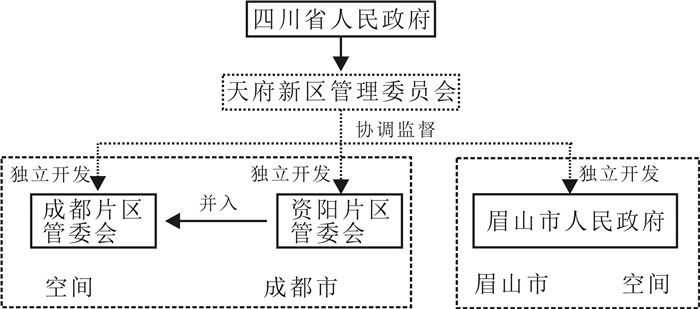

4.1.4 “跨地市+功能区”空间治理结构目前有4个国家级新区的空间范围跨越了地级市的行政边界,分别是陕西西咸新区、贵州贵安新区、四川天府新区、江西赣江新区。这一类国家级新区需要省级层面的行政权力介入来达成地级市之间对新区的发展共识。但即使有上级政府的宏观协调,具体的事务仍然分别经由不同地级市的行政、财税体系来贯彻执行。这种治理结构给功能区的行政效率提升带来很大困难,甚至造成功能区的分裂。例如,四川天府新区空间范围涉及到成都市、资阳市、眉山市三个地级市,最初其治理体系安排是由省级政府协调成立新区管委会,然后由三市分别独立进行本市范围内的新区开发建设;后资阳片区并入成都片区,但眉山仍保持分市而治的治理结构③(如图 5)。

|

图 5 四川天府新区空间治理结构示意图 Fig.5 Governance Structure of Tianfu New Area in Sichuan |

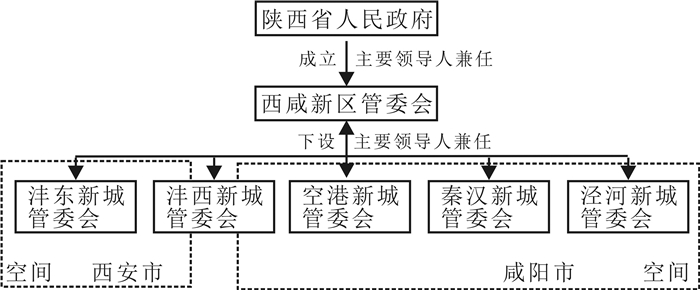

从四川天府新区的案例可以看出,“跨地市+功能区”结构的国家级新区的区域协调发展是上述四种治理结构中难度最大的,亟需通过体制机制创新来破解这一治理困局。在这一方面,陕西西咸新区的管理体制改革可以视为一个成功的案例。西咸新区设立之初,在空间上分成隶属西安市管理的沣渭新区和隶属咸阳市管理的泾渭新区两个区域,规划分为5个功能区(新城),分别设立新城管委会,受西咸新区管委会和所在城市政府双重领导,以城市政府管理为主(如图 6)。在这个治理结构下,西咸新区变成了西安、咸阳两个新区,不利于统一开发建设。其后,陕西省于2017年1月宣布西咸新区由西安市委、市政府整体代管,除履行国家级新区开发建设职能外,全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。西咸新区于2017年4月8日起,正式托管咸阳市15个乡镇街道。改革后的西咸新区管委会全面行使新区空间范围内的经济发展、行政与社会管理权限,这种管理体制几乎与上海浦东新区、天津滨海新区一样,达到了行政区与功能区的完全统一。区别只在于西咸新区管委会并不是一级地方政府,仍然是一个非正式治理机构;但在上级政府的充分赋权下,它也可以成为统一各地市发展控制权的一级地域组织。这种柔性的、以非正式治理机构为主体的治理结构,已经被实践证明是一种适合新区发展初期的管理体系[28]。相比于刚性的行政区划调整(如将咸阳部分乡镇划归西安),它不仅能够达到同样的效果,还具有时效性强、简便易行、效果良好等优点。西咸新区的治理改革对“跨地市+功能区”结构的国家级新区在现有行政区划架构下进行体制机制创新具有良好的借鉴意义。

|

图 6 陕西西咸新区空间治理结构示意图(2017年以前) Fig.6 Governance Structure of Xixian New Area in Shaanxi (before 2017) |

上文对基于不同行政区划类型的国家级新区的空间治理结构进行了分析,发现现有行政区划类型对国家级新区的尺度重组具有关键性的影响。这种影响体现在:国家级新区的空间生产不仅形成了新的经济和社会空间,还在我国现有行政管理体制中形成了新的治理层级;这个新设立的尺度与原有尺度(即原有行政区划)的耦合程度,是决定国家级新区尺度重组进程的关键要素。

国家级新区这一尺度的治理权力的来源,是基于国家特殊制度供给下的尺度上移。由于国家级新区的总体发展目标、发展定位等由国务院进行规划和审批,体现的是国家战略,其所在省按要求须下放省级管理权限④。因此,国家级新区管理委员会实质上拥有副省级管理自主权,而与新区范围内原有行政单元的级别无关。目前,国家级新区普遍获得了国家、省、市政府不同程度的行政赋权[29]。各级政府简政放权给国家级新区提供了特殊的制度供给,使新区成为所在区域的政策高地。这使国家级新区的尺度重组普遍具有尺度上移(scaling up)的特点,即从地级及以下尺度跃迁至副省级尺度。

尺度上移提高了国家级新区的行政效率,使其在承接全球资本地域化时具有更大竞争力。但在另一方面,尺度上移也增加了国家级新区与所在区域各个行政单元之间治理重构的难度。国家级新区的治理关系重构涉及到这个刚刚设立的“副省级尺度”,如何在即有地方治理层级中定位自己所处的地位、构建的关系、承担的职能等。在这个过程中,如果新尺度完全融入原有尺度体系,在其中地位明确、关系明晰、职能分明,那么国家级新区的尺度重组就是成功的。目前看来,能够达到这一目标的路径,一条是以上海浦东新区、天津滨海新区为代表的刚性的属地政府管理体制;另一条就是以改革后的陕西西咸新区为代表的柔性的管委会全面托管体制。这两种体制都很好地解决了新尺度与原有尺度冲突的问题,从而起到了强化既有尺度的作用。

4.3 国家级新区治理建构面临的主要问题目前大多数国家级新区的空间治理结构都未能达到新尺度与原有尺度完全融合的目标,使国家级新区的治理建构面临一个主要问题:治理主体多元化,地域逻辑不统一。

作为国家着力培育的次国家层面战略空间,国家级新区的设立初衷是构建一个完整的地域组织,通过尺度重组赋予其对属地空间完全的发展控制权。但是,大多数国家级新区的尺度重组仍然是不完全的,无论以重庆两江新区为代表的部分行政职能尺度重组,或者以浙江舟山群岛新区和四川天府新区为代表的部分行政空间尺度重组,都未能使新区的治理主体完全统一。新区表面上是一个独立的地域组织,实际上却由原来各个尺度上的资本地域化平台(地市、区县等)构成。每个地域组织都有维护自身利益的地域逻辑[30],在新区开发建设的实际工作中,则表现为各自对地方发展的不同设想和要求。要想达到国家级新区加速发展的目的,关键是要通过尺度重组尽快完成治理建构,统一治理主体和地域逻辑。

5 结论与建议国家级新区是近年来备受瞩目的新国家空间类型。本文对国家级新区这一新尺度产生的背景、空间生产的特征与机制、尺度重组和治理建构的情况做了研究,得出以下结论:

第一,国家级新区是我国新时期国家空间选择偏好从城市内部空间转变为城市群体空间的产物。它是国家为参与全球城市竞争和承接全球产业转移而在城市-区域尺度上构建的新地域组织。设立国家级新区的核心目标是塑造区域增长极,培育次国家层面的战略性空间。

第二,国家级新区的空间生产在宏观尺度上具有促进区域协调发展的特点。在微观尺度上,国家级新区是由多尺度行政区跨界联合而成的地域组织。国家级新区的空间生产表现出自上而下和自下而上相结合的机制,体现了新时期我国央-地关系调整中集权和分权相结合的特点。

第三,根据国家级新区所在空间的不同行政区划类型,可将其分为“行政区=功能区”、“市辖区+功能区”、“市带县+功能区”、“跨地市+功能区”等几种空间治理结构。影响国家级新区尺度重组进程的关键因素,是新尺度与原有行政区划的耦合程度。研究发现,少数国家级新区采取的刚性的属地政府管理体制,或柔性的管委会全面托管体制均可以达到较好的耦合效果;但多数国家级新区的治理建构仍面临治理主体多元化、地域逻辑不统一的问题。

以上三点研究发现具有内在的逻辑联系。国家空间选择偏好的转移是国家级新区这一特殊政策空间形成的根本原因,也直接导致了国家级新区空间生产上的多尺度、跨边界特征。而国家级新区所在空间原有尺度结构的复杂程度则与地方治理破碎化的风险密切相关。因此,国家级新区未来治理改革的关键在于减少治理主体、统一地域逻辑。主要目标是将多个尺度的地域组织统一为一个,或在多个地域组织之间达成发展共识,形成真正统一的地域逻辑。实际操作中,可以通过适时推进行政区划调整来简化国家级新区内部的尺度结构,或者由新区管委会通过全面托管来统一各个行政单元的发展控制权等。总之,塑造一个统一的、有效组织资本地域化的地理平台,既是提升国家级新区治理能力的主要途径,也是国家级新区设置的根本目的。

注释:

① 资本虽然在流动空间中流动,但构建一次资本循环的必要环节——生产、分配、交换和消费,都必须在具体的地方空间里进行。因此,资本必须“固着(fix)”于某个地方空间。这些令资本固着的、相对静止和固定的地方空间被称为“地域组织(territorial organization)”,“地域化(territorialization)”即是“无界”的资本在某个“有界”的地域组织上固着的过程。

② 1990年到1992年底,上海成立浦东开发领导小组,下设浦东开发办公室,属上海市政府的一个派出机构。1993年初,正式成立了中共上海市浦东新区工作委员会、上海市浦东新区管理委员会,管委会作为上海市政府的派出机构,统一负责浦东新区开发开放的管理工作。2000年,上海市政府决定撤销浦东新区党工委和管委会体制,正式建立区委、区政府、区人大、区政协,浦东新区自此成为上海的市辖区。1994年3月,天津市决定在天津经济技术开发区、天津港保税区的基础上建成滨海新区,以党工委、管委会模式进行管理。2009年11月,国务院正式批复滨海新区行政体制改革方案,同意撤销天津市塘沽区、汉沽区、大港区,设立天津市滨海新区,以原塘沽区、汉沽区、大港区的行政区域为滨海新区的行政区域。滨海新区自此成为天津的市辖区。

③ 2014年10月,四川天府新区成立,空间范围包括四川省成都市、眉山市和资阳市的部分地区。2016年5月,经国务院批准,原由资阳市代管的县级简阳市改由成都市代管。自此天府新区空间范围内原属于资阳市的部分被并入成都市。

④ 2015年4月,国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部联合发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》,“鼓励各省(区、市)最大限度地赋予新区行政管理机构相关管理权限,重点扩大新区在投资项目建设、外商投资项目立项、矿产资源开发利用、城市建设等方面的审批、核准、备案和管理权。”

| [1] | Castells M. The Rise of the Network Society:VolumeⅠ[J]. Cities, 1996, 48(2): 132-134. |

| [2] | 殷洁, 罗小龙. 尺度重组与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 67-73. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Rescaling, deterritorialization and reterritorialization:The Political economic analysis for city and regional restructuring[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 67-73. ] |

| [3] | 王昂扬, 汤爽爽, 徐静. 我国国家级城市新区设立的战略背景研究[J]. 现代城市研究, 2015(2): 23-26. [Wang Angyang, Tang Shuangshuang, Xu Jing. Research on the strategic background of the eestablishment of national urban new district in China[J]. Modern Urban Research, 2015(2): 23-26. ] |

| [4] | 吴昊天, 杨郑鑫. 从国家级新区战略看国家战略空间演进[J]. 城市发展研究, 2015, 22(3): 1-10. [Wu Haotian, Yang Zhengxin. Study on the national strategic space evolution basing on the analysis of the national new area strategy[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(3): 1-10. ] |

| [5] | 彭建, 魏海, 李贵才, 等. 基于城市群的国家级新区区位选择[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 3-14. [Peng Jian, Wei Hai, Li Guicai, et al. Research on location accessibility of national new areas based on urban agglomerations[J]. Geographical Research, 2015, 34(1): 3-14. ] |

| [6] | 叶姮, 李贵才, 李莉, 等. 国家级新区功能定位及发展建议——基于GRNN潜力评价方法[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 92-99. [Ye Heng, Li Guicai, Li Li, et al. Development potential and future direction of national new areas:A GRNN approach[J]. Economic Geography, 2015, 35(2): 92-99. ] |

| [7] | 晁恒, 林雄斌, 李贵才. 尺度重构视角下国家级新区"多规合一"的特征与实现途径[J]. 城市发展研究, 2015, 22(3): 11-18. [Chao Heng, Lin Xiongbin, Li Guicai. Study on characteristics and strategies of multiple plans' integration of national new areas under the context of scale rescaling[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(3): 11-18. ] |

| [8] | 陈东, 孔维锋. 新地域空间——国家级新区的特征解析与发展对策[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(1): 118-125. [Chen Dong, Kong Weifeng. Discussion on characteristics and problems of state-level new area[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(1): 118-125. ] |

| [9] | 荆锐, 陈江龙, 田柳. 国家级新区发展异质性及驱动机制研究——以上海浦东新区和南京江北新区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(6): 859-867. [Jing Rui, Chen Jianglong, Tian Liu. Development heterogeneity and dynamic mechanism of state-level new area:A case study of Pudong new area of Shanghai and Jiangbei new area of Nanjing[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2016, 25(6): 859-867. ] |

| [10] | 王佳宁, 罗重谱. 国家级新区管理体制与功能区实态及其战略取向[J]. 改革, 2012(3): 21-36. [Wang Jianing, Luo Chongpu. Management system of national new areas and domain status and strategic tropism[J]. Reform, 2012(3): 21-36. ] |

| [11] | 朱江涛, 卢向虎. 国家级新区行政管理体制比较研究[J]. 行政管理改革, 2016(11): 19-23. [Zhu Jiangtao, Lu Xianghu. A Comparative study on the administrative system of the national new areas[J]. Administration Reform, 2016(11): 19-23. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2016.11.006] |

| [12] | 曾刚, 赵建吉. 上海浦东模式研究[J]. 经济地理, 2009, 29(3): 357-362. [Zeng Gang, Zhao Jianji. Study on the Shanghai Pudong model[J]. Economic Geography, 2009, 29(3): 357-362. ] |

| [13] | 贾艳杰, 魏秋霞. 天津滨海新区区域经济特点、问题与对策[J]. 经济地理, 2002, 22(4): 399-402. [Jia Yanjie, Wei Qiuxia. Characteristics, problems and countermeasures of local economic development in Tianjin Binhai new area[J]. Economic Geography, 2002, 22(4): 399-402. ] |

| [14] | 徐超平, 李昊, 马赤宇. 国家级新区兰州新区发展路径的再思考[J]. 城市发展研究, 2017, 24(3): 24-28. [Xu Chaoping, Li Hao, Ma Chiyu. Reflection on development of Lanzhou new area[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(3): 24-28. ] |

| [15] | 谢广靖, 石郁萌. 国家级新区发展的再认识[J]. 城市规划, 2016, 40(5): 9-20. [Xie Guangjing, Shi Yumeng. Recognition of development of state-level new areas[J]. City Planning Review, 2016, 40(5): 9-20. DOI:10.11819/cpr20160503a] |

| [16] | 刘继华, 荀春兵. 国家级新区:实践与目标的偏差及政策反思[J]. 城市发展研究, 2017, 24(1): 18-25. [Liu Jihua, Xun Chunbing. Nation new district policy:Reflection on the implementation deviation[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(1): 18-25. ] |

| [17] | 晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 1-8. [Chao Heng, Ma Xueguang, Li Guicai. Production strategy of space under the national strategy region in the perspective of scale rescaling:Based on the analysis of the state-level new areas[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 1-8. ] |

| [18] | Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in Western Europe, 1960-2000[J]. Review of International Political Economy, 2004, 11(3): 447-488. DOI:10.1080/0969229042000282864 |

| [19] | Herrigel G. Industrial constructions:The sources of German industrial power[J]. Contemporary Sociology, 1997, 26(3): 127-128. |

| [20] | Brenner N. Globalisation as reterritorialisation:The re-scaling of urban governance in the European Union[J]. Urban Studies, 1999, 36(3): 431-451. DOI:10.1080/0042098993466 |

| [21] | Jessop B. The narrative of enterprise and the enterprise of narrative: Place marketing and the entrepreneurial city[M]//Hall P, Hubbard P (eds). The Entrepreneurial City. London: John Wiley & Sons, 1998: 77-102. |

| [22] | Jessop B, Sum N L. The entrepreneurial city in action:Hong Kong's emerging strategies in and for (inter-) urban competition[J]. Urban Studies, 2000, 37(2): 2287-2313. |

| [23] | Varro K. Re-politicising the Analysis of "New State Spaces" in Hungary and Beyond:Towards an effective engagement with "actually existing neoliberalism"[J]. Antipode, 2010, 42(5): 1253-1278. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00801.x |

| [24] | 殷洁, 罗小龙. 从撤县设区到区界重组——我国区县级行政区划调整的新趋势[J]. 城市规划, 2013, 37(6): 9-15. [Yin Jie, Luo Xiaolong. From turning county into district to district restructuring:A new trend in county-level administrative division adjustment in China[J]. City Planning Review, 2013, 37(6): 9-15. ] |

| [25] | 罗小龙, 殷洁, 田冬. 不完全的再领域化与大都市区行政区划重组——以南京市江宁撤县设区为例[J]. 地理研究, 2010, 29(10): 1746-1756. [Luo Xiaolong, Yin Jie, Tian Dong. Administrative boundary re-organization in Nanjing metropolitan region[J]. Geographical Research, 2010, 29(10): 1746-1756. ] |

| [26] | 李祎, 吴缚龙, 黄贤金. 解析我国区域政策的演变:基于国家空间选择变化的视角[J]. 现代城市研究, 2015(2): 2-6. [Li Yi, Wu Fulong, Huang Xianjin. Decoding the changing regional policy in China:State spatial selectivity shifts in contemporary China[J]. Modern Urban Research, 2015(2): 2-6. ] |

| [27] | 肖菲, 殷洁, 罗小龙, 等. 国家级新区发展与管治模式研究[J]. 现代城市研究, 2017(7): 87-92. [Xiao Fei, Yin Jie, Luo Xiaolong, et al. Study on the development and governance mode of national statelevel new districts[J]. Modern Urban Research, 2017(7): 87-92. ] |

| [28] | 殷洁, 罗小龙. 大事件背景下的城市政体变迁——南京市河西新城的实证研究[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 38-44. [Yin Jie, Luo Xiaolong. The evolution of urban regime under the mega-events background:An empirical study of Nanjing Hexi new town[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 38-44. ] |

| [29] | 王佃利, 于棋, 王庆歌. 尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J]. 中国行政管理, 2016(8): 41-47. [Wang Dianli, Yu Qi, Wang Qingge. The administrative logic of the state-level new areas development in the perspective of scale rescaling[J]. Chinese Public Administration, 2016(8): 41-47. ] |

| [30] | Popescu G. The conflicting logics of cross-border reterritorialization:Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe[J]. Political Geography, 2008, 27(4): 418-438. DOI:10.1016/j.polgeo.2008.03.002 |