2. 东北大学 江河建筑学院, 沈阳 110819

2. School of Architecture, Northeastern University, Shenyang 110819, China

叙事空间是将城市一定区域内历时发生过的多样性城市事件进行编辑、组织后,形成同一或相邻城市空间内的多样性城市事件共时性聚群现象,由此形成了一种具有可被认知、叙述故事的城市空间[1]。叙事学作为一门学科始于西方历史学、文学领域,20世纪60年代主要用于叙事作品分析[2]。20世纪末,叙事学开始转向空间领域研究。国外学者从现象学及心理学[3]、城市设计[4]等角度探讨叙事学的空间应用原则。国内研究理论层面,张楠等[5]详细梳理了国外空间叙事学的发展路径,勾勒出空间叙事研究的发展脉络;杨乃芳[6]以多样性城市事件构建叙事空间理论体系与研究方法,促进叙事学在空间研究领域转型。从应用领域看,包括以城市空间可视域[3, 7, 8]构建叙事空间结构;从叙事手段视角研究叙事场景的再现及应用角度研究景观叙事[9, 10];基于自然环境要素和历史文化重构对居住区进行空间叙事[11];关联个人叙事与叙事空间[12-14]、以叙事素材的组编处理手法[15]出发探索建筑作品叙事表达方式等。研究方法主要有地图叠加分析法、空间句法、认知地图法、Mapping法等[16, 17],也有研究引入GIS和空间点模式分析法[18]。总体看,叙事学研究对象种类繁杂,研究有待深入和系统化。

众所周知,沈阳是一个有着7200多年人类历史的古老城市。从满清文化到近代殖民文化,从黑土地农业文化到现代工业文化,沈阳城建史是一部多元融合的历史文化研究教材[19]。其中沈阳旧城区则是沈阳建城史最为悠久的城市片区,它经历了沈阳市辉煌和没落,承载了沈阳乃至整个关东文化的兴衰,同时留下了丰富的城市文化地理研究素材。然而现有关于沈阳城市文化地理空间研究成果之少,与其厚重的城市文化难以匹配。

本文致力于关东地域城邑文明研究,基于叙事认知和空间认知,构建沈阳旧城区叙事空间量化研究体系,识别叙事空间结构单元。探寻城市历史文化同地理空间的内在联系,并尝试进行叙事空间演变特征和演变机制分析。通过人文地理学与空间叙事学学科交叉使研究结果具有文化地理与城市地理双重属性,以期对同类研究起到补充作用。

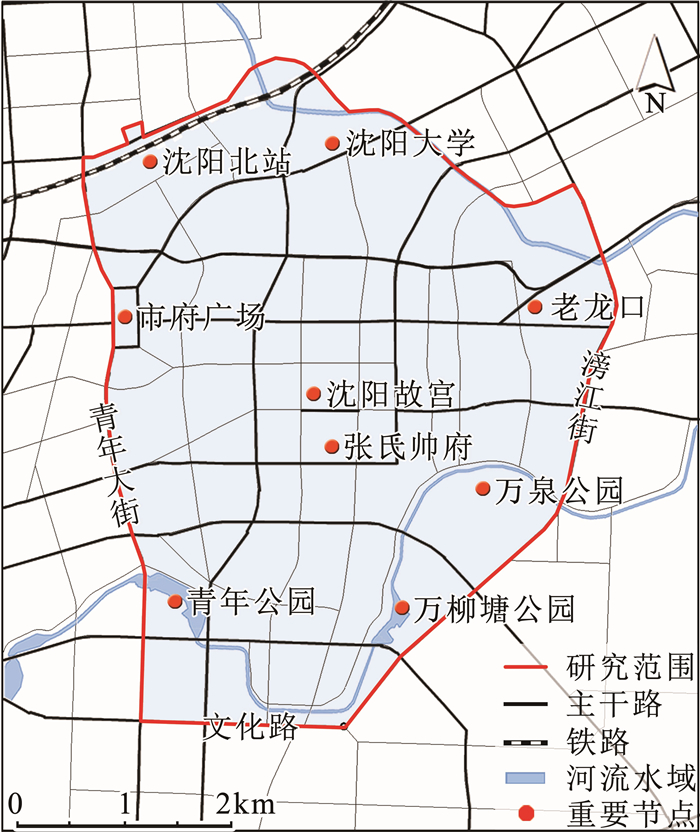

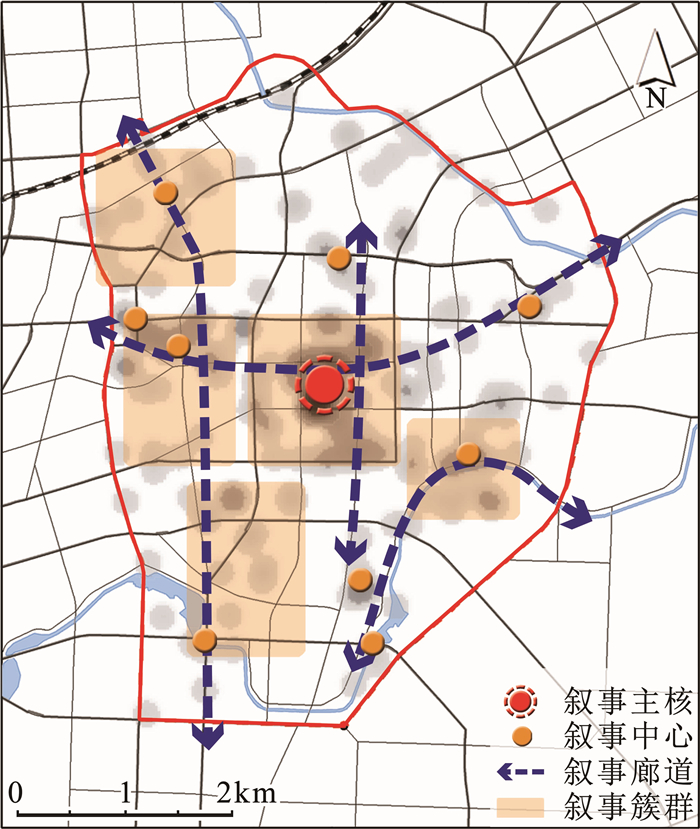

2 沈阳旧城区叙事空间 2.1 沈阳旧城区叙事要素案例库的建立 2.1.1 旧城区空间界定本研究对沈阳旧城区范围主要基于沈阳历史文化名城空间界定,包括盛京城、商埠地、满铁附属地、铁西工业区和大东工业区等城市空间[20]。其次,叙事空间要求城市必须具备一定的时间历史维度。因此,为了囊括更多的沈阳旧城区的叙事要素,结合沈阳现状城市交通,自然河流水系等参照物,将沈阳旧城区空间界定为以盛京城历史文化街区范围为主,东至滂江街,南至文化路,西至青年大街,北至沈阳北站及其铁路沿线范围(图 1),包括沈河区的大部分地区和大东区西部地区,涵盖皇城街道、朱剪炉街道、新北站街道等15个街道,用地总面积为22.06 km2。

|

图 1 沈阳旧城区空间界定 Fig.1 Space Definition in Shenyang Old District |

根据沈阳文化发展脉络及历史重大事件,结合城市空间发展演变及社会经济发展进程[19],将沈阳城市发展分为三个历史时期:古代沈阳(公元前300年—1840年);近代沈阳(1840年—1949年);现代沈阳(1949年至今)[21]。对应三个时期,可将沈阳城邑文化归纳为以“清前文化”为代表的关外文化体系、殖民文化相交融的“奉系文化”体系和以“现代工业文化”为特征的工业文化体系。

2.1.3 叙事要素筛选通过搜寻沈阳城市发展的相关历史,如名人轶事、历史事件、风俗节庆等系列资料,与沈阳相关部门交流沟通,结合专家访谈法和市民访谈法初步确定叙事要素案例库。通过特尔斐法从叙事要素的历史价值、文化价值、艺术价值、公共价值、社会和情感价值五方面[22, 23]判定其研究价值,最终确定叙事要素案例库。

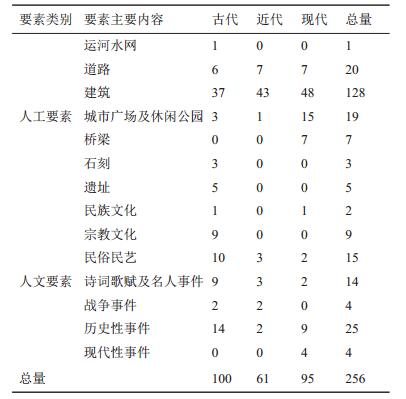

2.1.4 叙事要素统计叙事要素分类统计中,分类方法参考Kevin Lynch的道路、区域、边界、节点和标志物五要素[24],张楠教授的自然、人工、人文、事件四要素[25]和联合国教科文组织的物质文化遗产和非物质文化遗产的分类方法[26],同时结合自然条件和沈阳旧城区特点,将叙事要素分为人工要素、人文事件要素[27]两大类进行叙事要素的统计整合,详细类别及各类要素统计见表 1。每处叙事要素采集三属性:叙事要素坐标、叙事要素年代、叙事要素类型,由此建立沈阳旧城区叙事要素案例库。

| 表 1 沈阳旧城区叙事要素分类统计表 Tab.1 Classified Statistics of Narrative Space Elements in Shenyang Old District |

空间点模式法是通过城市中各类对象点的空间位置来研究其分布模式的方法,主要有两种角度:

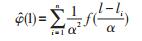

(1)核密度估计法(KDE)[28]

核密度估计法根据输入的点数据集以及点在研究区域内的相对空间位置对整个研究范围的点密度分布情况进行分析,制作出一幅表示点分布模式的连续栅格的图形,即核密度图。它能够直观的展现点的分布模式、点聚集的位置、聚集的大小和形状等内容。公式为:

|

式中f ()表示核的权重函数;α > 0,表示带宽;l - li表示点l和点li之间的距离。

(2)K函数分析法[29]

K函数是以任一点为中心,对研究范围内处在半径为d的圆内全部测度点的数量与密度的比值,表现点之间的空间依赖性。公式为:

|

其中

① 在空间尺度d内,

② 在空间尺度d内,

③ 在空间尺度d内,

以研究范围地图的左下角为原点,经纬向为轴,建立二维空间坐标系,使研究区域全部落在该坐标系的第一象限内。将每一处叙事要素抽象成平面中的点,以其重心坐标作为空间坐标。利用ArcGIS将沈阳旧城区叙事要素数据载入到二维空间坐标系中,形成单独的矢量图层进行分析,得到沈阳旧城区各时期叙事要素分布、核密度分析图及K函数分析图(图 2)。

|

图 2 沈阳旧城区各时期叙事要素分布、核密度及K函数分析图 Fig.2 Narrative Elements Distribution, Kernel Density and K-function Analysis Diagram of Three Periods in Shenyang Old District |

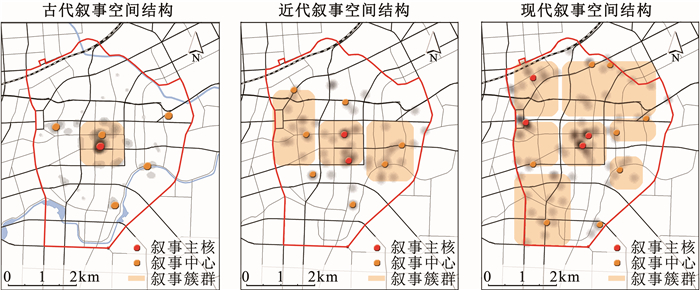

古代时期(公元前300年—1840年),沈阳市在以“清前文化”为代表的关外文化体系的影响下历尽沧桑,但文明之火始终不熄。经过2000年漫长岁月的洗礼,沈阳从边塞军事小城到开国都城,城市地位不断提高,奠定了区域中心城市的地位。此阶段沈阳旧城区的叙事要素主要是宫殿、寺庙、城墙、城门、名人、文献等要素。至1840年,收集整理叙事要素100个,占叙事要素总数的39.06%。

由图 2可知古代叙事要素分布存在显著的集聚性且主要集聚点分布于沈阳故宫、中街以及市府广场东侧的回民聚居区等区域。在天后宫路、北顺城街、南顺城街、朝阳街、万泉公园等区域也有少量小型叙事要素集聚点分布。古代叙事要素在半径1600 m以内的空间尺度内表现为集聚分布,在半径1600 m范围外呈现发散分布,且在研究尺度为500 m处集聚程度达到最高。古代叙事要素分布模式的集聚程度表现出先增强后减弱的变化趋势。

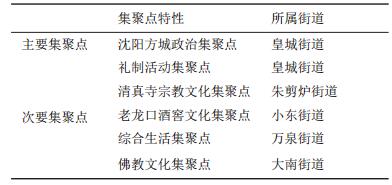

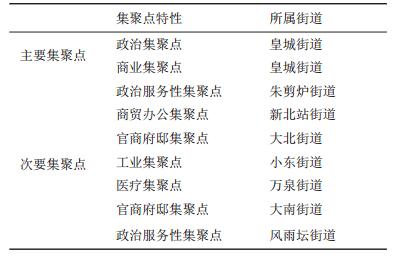

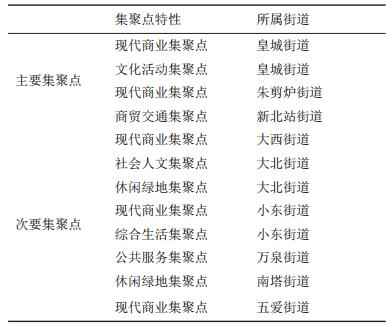

古代沈阳旧城区叙事要素空间集聚点总结如表 2所示。

| 表 2 古代叙事要素空间集聚点统计表 Tab.2 Statistics of Ancient Narrative Space Element Focusing Point |

古代沈阳旧城区的城市发展是一个由军事卫城向封建都城缓慢提升的过程。城市功能由西汉单纯的军事防御性质,发展至金元至明清时期逐步扩充为交通枢纽、经济服务乃至政治中心等功能。由于古代社会经济技术普遍落后,古代叙事要素的形成和发展受限于文化氛围、生产技术、运输手段、经济支撑等条件,人们集中活动的范围较小,叙事要素集聚范围几乎等同于方城范围。此时叙事要素集聚在空间形态上表现为地理边界限制下的紧凑发展。

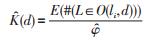

古代沈阳旧城区可以概括为“一区一核,核心引领,重点发展”的叙事空间结构(图 3):以由东南西北顺城路围合而成的沈阳方城为重点区域,沈阳故宫为核心,引领整个区域的叙事空间布局。同时在方城周边形成几个叙事空间的重要节点。此时沈阳旧城区叙事空间表现为政治统治主导[30]、重点文脉发展的叙事空间形态特征。

|

图 3 沈阳旧城区各时期叙事空间结构图 Fig.3 Narrative Elements Structure Space of Three Periods in Shenyang Old District |

近代时期(1840—1949年)沈阳主要受殖民文化背景的“奉系文化”影响。此时,沈阳旧城区的叙事要素主要是学校、医院、公馆、府邸、办公楼、工厂、广场、商业建筑等折衷主义建筑。至1949年,收集整理叙事要素61个,占叙事要素总数的四分之一。

由图 2可知近代叙事要素集聚点分布于张氏帅府、中街,万柳塘公园西侧、小西路、万泉公园北侧等区域有少量集聚的叙事要素分布。沈阳旧城区近代叙事要素在半径950 m以内的空间尺度里表现为集聚分布,950 m以外呈现发散分布,且在研究尺度为100 m的时候集聚程度达到最强。近代叙事要素的集聚范围与古代相比集聚范围上限缩小,集聚程度逐渐减弱,同古代叙事要素集聚程度的变化趋势有所不同。

近代沈阳旧城区叙事要素空间集聚点总结如表 3所示。

| 表 3 近代叙事要素空间集聚点统计表 Tab.3 Statistics of Modern Narrative Space Element Focusing point |

近代沈阳由一座以政治、军事为主要职能的封建城邑,嬗变为以商业贸易、交通枢纽、军事工业为主要职能的、开放的近代资本主义工商业城市。与古代相比,近代沈阳旧城区叙事要素在数量、集聚程度和集聚范围虽均有所下降,但叙事性更加鲜明。这是由于近代沈阳受多种政治势力相互交替的动荡政局影响,旧城区作为沈阳本土势力的大本营,成为当权者维护自身利益、同敌对势力对抗的重要空间。因此,此时叙事要素主要集中在张氏帅府等政治势力稳固的区域,并形成相应官商府邸及政治服务性集聚点;同时基于时代发展的需求,教育医疗的城市空间迅速发展,并首次出现工业集聚点,形成近代沈阳旧城区教育医疗属性的叙事要素集聚点。

近代沈阳旧城区可以概括为“一核一心,多点分布,分区发展”的叙事空间结构(图 3)。旧城区叙事要素在张氏帅府周边形成集聚主核,在中街步行街形成商业中心,同时在日益完善的宗教文化、休闲娱乐等组团区域形成不同性质的叙事要素集聚点。

2.3.3 现代叙事要素现代时期(1949年至今),以“现代工业文化”为特征的工业文化体系成为沈阳市城市发展的文化支撑,结合城市物质建设和文化建设调整城市空间布局,现代沈阳旧城区叙事要素更加多元化,包括行政办公楼、商业建筑、图书展览建筑、历史文化遗产、学校、体育场、医院、工厂、广场公园等。至2016年,收集整理叙事要素95个,占叙事要素总数的37.11%。

现代叙事要素分布集聚点比古代和近代分布集聚点更多且集聚性更强,分布范围扩大至整个研究范围,主要集聚点分布于沈阳故宫、中街、市府广场、沈阳北站等区域,张氏帅府、小西路、文艺路、小河沿路等区域也有较为集中的叙事要素分布。现代叙事要素在半径1350 m以内的空间尺度里表现为集聚分布,在1350 m范围外呈发散分布,且在研究尺度为400 m时集聚程度最高。现代叙事要素集聚程度同古代相似,均表现出先增强后减弱的变化趋势。

现代沈阳旧城区叙事要素空间集聚点如表 4所示。

| 表 4 现代叙事要素空间集聚点统计表 Tab.4 Statistics of Contemporary Narrative Space Element Focusing Point |

现代沈阳城市职能由工业城市向区域中心城市过渡,旧城区也由城市主要区域转变为城市地理中心区域,经济发展及人口增长取代政治因素成为城市发展的主要推动力量。城市定位的转变推动城市建设工作迅速恢复和发展。随着沈阳提出退二进三的产业结构调整策略,商业用地向中心区集聚,工业用地向中心区外围疏散;近代形成的工业集聚点逐渐消失,取代的是大量现代商业集聚点及公共服务集聚点;商贸物流对现代城市发展的重要性不断增强,北站建设带动新北站街道发展,形成以商贸办公、交通运输为主的新叙事要素集聚点;同时,城市发展对城市文化、城市记忆的需求不断加大,人文事件要素作为城市特色也得到了更好的传承和发展,皇城街道也因其悠久的历史成为诸多历史纪念性人文事件要素发生地,成为重要的文化活动集聚点。现代叙事要素集聚点表现出灵活分布性、功能差异性、协同发展性。

现代沈阳旧城区可以概括为“功能综合,板块联动,形式多元,协同发展”的叙事空间结构(图 3)。与古代、近代时期的沈阳旧城区相比,现代沈阳旧城区叙事要素集聚点分布更为分散,其形态特征也更加鲜明。

2.4 沈阳旧城区叙事空间结构 2.4.1 叙事空间的总体结构将古代、近代、现代三个时期叙事要素核密度叠加。叠加后的核密度图中颜色斑块浓度越高的区域,说明有多个时期叙事要素集聚点在此叠加,这些叠加的区域就是沈阳旧城区历时性叙事空间(图 4)。

|

图 4 沈阳旧城区历时性叙事空间图 Fig.4 Diachronic Narrative Space Concentration Distribution in Shenyang Old District |

就集聚点数量来说,古代叙事要素集聚点六个,在三个时期中集聚点数量最少;近代集聚点九个,排名居中;现代集聚点十二个,数量最多;三个时期叙事要素叠加集聚点达到十八个。从古至今叙事要素集聚点逐渐增多,叙事空间经过积累和沉淀,结构逐渐趋于稳定成熟。

2.4.2 叙事空间的结构单元以沈阳旧城区叙事要素集聚点叠加图得到沈阳旧城区叙事空间结构(图 5),将其概括为“一核多心四廊道五簇群”。可知,沈阳旧城区叙事空间已形成点、线、面三类叙事空间结构单元。

|

图 5 沈阳旧城区叙事空间结构图 Fig.5 Narrative Space Structure Diagram in Shenyang Old District |

(1)叙事点核(spot)

点状叙事空间作为叙事空间的基本叙事单元,把属于城市的个性故事区别开来,是城市、城市空间最好的标签。沈阳旧城区已形成一核多心点状叙事空间。

一核,指以沈阳故宫为主的文化、商业、旅游观光叙事空间主核。多心,指以清真寺为中心形成的宗教文化叙事空间;以市府广场为中心形成的现代综合生活叙事空间;以沈阳北站为主形成的交通枢纽、金融商贸叙事空间;近代官商府邸文化叙事空间;老龙口酒文化叙事空间;近现代医疗叙事空间空间;城市公园现代休闲娱乐叙事空间;慈恩寺寺庙叙事空间及五爱街现代商贸叙事空间。

(2)叙事廊道(corridor)

线状叙事廊道以显著的方向性及序列性成为城市叙事空间的具象体验途径。沈阳旧城区已形成四条线状叙事廊道。

南北向友好街—奉天街—风雨坛街—五爱街商贸金融廊道:由以沈阳北站为中心形成的交通枢纽、金融商贸叙事空间,以市府广场为中心形成的现代综合生活叙事空间和五爱街现代商贸叙事空间串联而成,是反映沈阳现代经济的城市发展轴线。

南北向沈阳方城偏移重心轴线延伸形成的文化旅游廊道:连接沈阳古、今、现代文化,串联沈阳故宫、张氏帅府、慈恩寺等历史保护建筑及近代官商府邸等众多叙事空间的文化旅游廊道,是沈阳旧城区重要城市旅游线路。

东西向市府广场—中街步行街—小东路历史商业廊道:蕴含悠久历史的古代多宗教、现代回民聚集区,近现代中街商业步行街及现代商业性质的市府广场成为沈阳多元城市文化的空间体现。

小河沿路—东滨河道叙事廊道:万泉公园作为沈阳人民的重要休闲场所,自古以来即是文娱祈福的城市叙事空间,现代沈阳更是兴建了怡静园、沈阳树木园等城市公园,借由护城河东段蜿蜒河道形成连接万泉街道和南塔街道的带状休闲文化廊道。

(3)叙事簇群(cluster)

叙事簇群由一个或多个相似的叙事空间渲染营造形成地区叙事氛围,继而构成沈阳旧城区城市叙事氛围。沈阳旧城区已形成五组面状叙事簇群。

中部沈阳方城商业文化簇群:该叙事簇群的叙事要素中人工要素以古、近代封建统治,近、现代商贸性质为主;人文事件要素以古代宗教统治,近、现代纪念性质为主。其中的沈阳故宫、大帅府、中街步行街已成为外来游客了解沈阳的重要窗口。该叙事簇群以悠久的历史和丰富多样的叙事要素成为沈阳旧城区核心叙事簇群,构成沈阳旧城区的核心叙事氛围。

西北部沈阳北站金融商贸簇群:该叙事簇群反映现代沈阳经济发展的驱动力——交通运输带动经济活动扩张。依托沈阳北站建设,周边区域逐步形成北站商贸办公集聚空间,推动北站区域乃至沈阳市总体发展。

西部综合生活簇群:曾经的古代宗教兴盛区域,现已成为沈阳旧城区回族聚居区;随着现代建设的市府广场成为沈阳核心区的中心广场,该地区也成为沈阳旧城区重要的现代商业聚集区之一。

西南部热闹路综合商业簇群:由北侧的中高端商贸消费区和南侧的集贸交易区共同组成热闹路综合商业簇群。该叙事簇群与西北部沈阳北站金融商贸簇群、西部综合生活簇群沿南北向友好街—奉天街—风雨坛街—五爱街商贸金融廊道共同形成沈阳旧城区商业叙事氛围。

东南部小河沿路休闲娱乐簇群:以万泉公园为中心形成的城市自然休闲区逐步扩展,在周边形成沈阳旧城区独有的休闲娱乐城市叙事氛围。

3 沈阳旧城区叙事空间演变分析 3.1 沈阳旧城区叙事空间演变特征 3.1.1 动态发展性不同时期叙事空间的要素数量、集聚程度、分布范围都有不同程度的发展:在某时期尚不构成叙事空间的叙事要素会逐渐积累空间叙事性演变为叙事空间;叙事空间会随着时间的推移出现新的属性或内容,其形式与结构也随之更新变化;以同一个叙事要素为中心形成的叙事空间,在不同时期其功能、区域地位等性质也存在较大差异;叙事要素发展形成点、线、面状叙事空间,逐步形成了点核、廊道、簇群综合发展的沈阳旧城区叙事空间结构。

3.1.2 功能多样性古、近代沈阳旧城区叙事要素空间表现为地方政府主导、军事势力控制的单核心引领,城市功能空间单一。现代沈阳旧城区叙事要素空间表现出多中心、多功能、不同性质的叙事空间协同发展。这是由于现代社会城市发展中政府的职能表现为宏观层面的控制引导而非独裁统治,因此城市旅游、文化体验、步行商业、休闲娱乐、交通运输、金融商贸等城市功能空间都成为城市发展重点。

3.1.3 历史传承性经过时间的沉淀和历史文化的淬炼,人工要素和人文事件要素随着时间与日俱增,叙事空间承载的文化意识形态更加清晰明了。许多叙事要素,例如沈阳故宫、中街、老龙口酒窖池出现于古代的叙事要素,在各个时期均表现出重要的人文历史意义。这些叙事要素表现出的空间引力及历史引力,以其物质环境及社会人文特性吸引后期叙事要素,逐步形成具有历史文化传承性的重要叙事空间。

3.2 沈阳旧城区叙事空间演变机制 3.2.1 经济驱动经济驱动是城市空间演变的根本动力,促进城市叙事空间丰富多样化发展。古代沈阳作为皇城,经济发展对城市空间演变的推动力微弱。近代外国资本主义控制沈阳经济发展,沈阳逐步出现商业叙事空间及与工业叙事空间。随着产业结构调整策略的提出,现代沈阳逐步提高第三产业的产业发展,具有较高支付能力的第三产业向旧城区集聚,形成现代商业叙事空间。经济发展促进城市形成休闲娱乐、综合生活等叙事空间。

3.2.2 自然因素城市空间演变机制的自然因素主要包括地形因素、水文因素。沈阳作为平原城市,空间扩张基本不受山体地形等因素的阻隔,这也使得水文因素成为古代城市发展的重要限制因素。由于受交通限制、洪水灾害、风水营造等因素影响,抵御敌人或动物入侵的护城河成为环绕绝大多数古代叙事空间的地理屏障,也是城市叙事空间演变过程中的心理屏障。水文因素除了防御作用以外,借助水文环境形成的休闲娱乐性叙事空间也在沈阳旧城区占有一席之地。

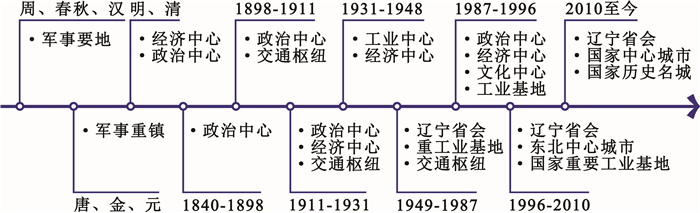

3.2.3 城市定位沈阳市城市定位在随着时代发展不断丰富完善(图 6),城市叙事空间也随之进化发展。古、近代沈阳的城市定位可以概括为军事政治中心,因此沈阳旧城区叙事空间主要为阶级统治及政治服务性的功能空间。现代沈阳城市定位的转变,引起城市发展重点的变化,逐渐出现现代商业及人文活动等叙事空间,城市功能空间多样化。

|

图 6 沈阳城市定位演变 Fig.6 Shenyang City Orientation Evolution |

交通建设对叙事空间演变起到关键性作用。纵观沈阳交通发展与城市拓展历史,沈阳城市空间迅速扩张始于中东铁路的修建贯通,中东铁路的修建为身处内陆的沈阳建立起了更为便利的对外通道,此时也出现了因铁路兴起的工业叙事空间;交通发展刺激了地区资本和社会资源的聚集,城市出现商贸叙事空间;现代交通的发展促进形成以便捷交通条件为优势的北站交通叙事空间。这些都是古代沈阳不曾出现的城市重要叙事空间。优越的交通条件不可否认的成为城市发展的助推器,刺激城市空间结构迅速成长,促进叙事空间逐步演变。

4 结论与展望城市叙事空间作为能够传承城市文脉、唤醒人的情感的城市空间,是向人们传达城市独特的情感而令人体味、缅怀、反思、感动的共情空间。本研究以沈阳旧城区为例,采用GIS点模式分析法对沈阳旧城区叙事资源进行量化研究,对不同时期的沈阳旧城区叙事要素集聚特点及集聚成因逐一分析。结果显示:沈阳旧城区叙事空间已形成显著的叙事点核、叙事廊道、叙事簇群等空间结构单元,目前表现为“一核多心四廊道五簇群”的叙事空间结构;从叙事学视角探索城市文化与城市空间互动机制对沈阳旧城区叙事空间演变,总结出沈阳旧城区叙事空间具有动态发展性、功能多样性和历史传承性的空间演变特征;对空间演变机制研究提出,经济驱动作为根本动力促进城市空间演变,自然因素与城市定位是城市空间演变基础,交通发展是城市空间演变的关键性因素。

本研究从叙事要素的物质性与非物质性视角建构叙事空间研究体系,以叙事学理论为基础,通过实地调研、文献分析、问卷调查,运用地图叠加点模式系统深入地对叙事空间进行量性研究,对研究区域进行叙事点核、叙事廊道、叙事簇群等结构单元的识别,而非泛泛描述总体结构。同时,通过多学科交叉、定性定量研究和空间形态探索城市历史街区叙事空间形态的发展规律以及空间特征和内涵,进行叙事空间演变机制分析。该研究体系既可用于现状空间的叙事资源定量研究,还可应用于城市规划、建筑设计或其他同类空间设计中为城市发展提供一定的指导,在组织提升城市空间综合质量、城市文脉延续和城市特色营造方面提供可供借鉴的设计方法与理论依据。

| [1] | Bachelard G. The Poetics of Space[M]. New York: The Orion Press, Inc., 1964: 3-37. |

| [2] | 龙迪勇. 空间叙事学[D]. 上海: 上海师范大学, 2008: 64-82. [Long Diyong. Spatial Narratology[D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2008: 64-82.] |

| [3] | Aiello G, Gendelman I. Seattle's pike place market (de)constructed:An analysis of tourist narratives about a public space[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2007(3): 158-185. |

| [4] | Childs M C. Storytelling and urban design[J]. Journal of UrbanismInternational Research on Place-making & Urban Sustainability, 2008, 1(2): 173-186. |

| [5] | 张楠, 刘乃芳, 石国栋. 叙事空间设计解读[J]. 城市发展研究, 2009, 16(9): 136-137. [Zhang Nan, Liu Naifang, Shi Guodong. Study on the design of narrative space[J]. Urban Studies, 2009, 16(9): 136-137. ] |

| [6] | 刘乃芳. 城市叙事空间理论及其方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012: 51-78. [Liu Naifang. Research on Theory and Method of Narrative Space of City[D]. Changsha: Central South University, 2012: 51-78.] |

| [7] | 朱政. 苏州旧城区城市叙事空间研究[D]. 长沙: 中南大学, 2009: 62-88. [Zhu Zheng. Research on Urban Narrative Space of Suzhou Old City[D]. Changsha: Central South University, 2009: 62-88.] |

| [8] | 何文茜. 澳门半岛城市叙事空间研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012: 53-62. [He Wenqian. The Urban Narrative Spatial Research of Macau Peninsula[D]. Changsha: Central South University, 2012: 53-62.] |

| [9] | 沈华玲. 景观叙事的方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2008: 21-50. [Shen Hualing. Research on the Method of Landscape Narratives[D]. Changsha: Central South University, 2008: 21-50.] |

| [10] | Potteiger M, Purinton J. Landscape Narrative, Design Practices for Telling Stories[M]. Hoboken, N J: John Wiley & Sons, Inc., 1998: 3-4. |

| [11] | 刘慧. 现代居住区的空间叙事研究[D]. 长沙: 中南大学, 2009: 17-62. [Liu Hui. Spatial Narrative Research of Modern Residential Districts[D]. Changsha: Central South University, 2009: 17-62.] |

| [12] | Penz F. The architectural promenade as narrative device:Practice based research in architecture and the moving image[J]. Digital Creativity, 2004(3): 19-51. |

| [13] | Maze J. Narrative and the space of digital architecture:Implementing interdisciplinary storytelling in the design of interactive digital space[J]. Digital Architecture and Construction:Wit Transactions on the Built Environment, 2006, 90: 167-176. |

| [14] | Moss B. Home: The Intersection of Individual and Urban Narrative on a Post-Industrial Waterfront Site in Halifx, Nova Scotia[D]. Halifax: Dalhousie University School of Architecture, 2009: 9-22, 26-30. |

| [15] | 熊韧苗. 福斯特建筑作品中的叙事方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2008: 11-36. [Xiong Renmiao. A Study of Narrative Methods in Forster's Architectural Works[D]. Changsha: Central South University, 2008: 11-36.] |

| [16] | 杨爽. 城市叙事空间GIS数据库建构与应用研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2016: 17-38. [Yang Shuang. Construction and Application Research on Urban Narrative Space GIS Database[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2016: 17-38.] |

| [17] | Mennis J, Mason M J, Cao Yinghui. Qualitative GIS and the visualization of narrative activity space data[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2013, 27(2): 267-291. DOI:10.1080/13658816.2012.678362 |

| [18] | 马骁. 基于空间点模式分析方法的城市事件叙事空间量化研究[D]. 长沙: 中南大学, 2013: 34-43. [Ma Xiao. Quantitative Research Based on City Events Narrative Space of Spatial Point Pattern Analysis Method[D]. Changsha: Central South University, 2013: 34-43.] |

| [19] | 刘长江. 从侯城到沈阳——一部令世人瞩目的城市发展史[J]. 中国地名, 2009(s1): 7-9. [Liu Changjiang. From Houcheng to Shenyang:A city development history that attracting worldwide attention[J]. China Place Name, 2009(s1): 7-9. ] |

| [20] | 张晓云, 谭许伟, 刘忠刚, 等. 基于历史文化名城内涵的名城保护规划探索——沈阳历史文化名城保护研究[J]. 《规划师》论丛, 2010: 12-17. [Zhang Xiaoyun, Tan Xuwei, Liu Zhonggang, et al. Exploration of famous city protection planning based on the connotation of historical and cultural city:Study on the protection historical and cultural city of Shenyang[J]. Planners Review, 2010: 12-17. ] |

| [21] | 殷健. 沈阳城市形态演进研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2008: 11-31. [Yin Jian. A Study on the Morpgology Evolution of Shenyang City[D]. Shenyang: Northeastern University, 2008: 11-31.] |

| [22] | 张利华. 论文化价值观的性质与作用[J]. 理论学刊, 2013(6): 65-69-127-128. [Zhang Lihua. On the nature and role of cultural values[J]. Theory Journal, 2013(6): 65-69-127-128. ] |

| [23] | 李朋. 认知视角下城市叙事空间评价指标分析[J]. 江西社会科学, 2015(8): 245-249. [Li Peng. Analysis of evaluation index of urban narrative space from the cognitive perspective[J]. Jiangxi Social Science, 2015(8): 245-249. ] |

| [24] | Lynch K. The Image of the City[M]. Cambridge: The Technology Press and Harvard University Press, 1960: 49-83. |

| [25] | 张楠. 城市故事论——种后现代城市设计的建构性思维[J]. 城市发展研究, 2004(5): 8-12. [Zhang Nan. On urban story:A constructive conception of urban design of postmodernism[J]. Urban Studies, 2004(5): 8-12. ] |

| [26] | 张倩. 历史文化遗产资源周边建筑环境的保护与规划设计研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2011: 42-44. [Zhang Qian. Research of the Conservation, Planning and Designing in the Architectural Setting of the Historical and Cultural Heritage[D]. Xi'an: Xi'an University of Architecture and Technology, 2011: 42-44.] |

| [27] | 李盼. 遗产廊道叙事空间系统研究[D]. 昆明: 云南大学, 2015: 54-57. [Li Pan. Narrative Space System of the Heritage Corridor[D]. Kunming: Yunnan University, 2015: 54-57.] |

| [28] | 王远飞, 何洪林. 空间数据分析方法[M]. 北京: 科学出版社, 2007: 6-71. [Wang Yuanfei, He Honglin. Spatial Data Analysis Method[M]. Beijing: Science Press, 2007: 6-71.] |

| [29] | 朱海燕, 王远飞, 陆涛, 等. 基于ArcGIS平台的空间点模式的集成与应用[C]. 福州: 中国地理学会, 2004: 672-680. [Zhu Haiyan, Wang Yuanfei, Lu Tao, et al. Integration and Application of Spatial Point Pattern Based on ArcGIS Platform[C]. Fuzhou: The Geographical Society of China, 2004: 672-680.] |

| [30] | 王鹤. 沈阳城市形态历史变迁研究——从明卫城到清盛京时期[J]. 城市规划学刊, 2011(1): 112-118. [Wang He. A study of Shenyang urban morphological transformation in the Ming and the Qing dynasties[J]. Urban Planning Forum, 2011(1): 112-118. ] |