全球化过程中,资本从物的生产转向空间生产的循环,消费空间的生产成为社会经济发展中不可忽视的内容[1]。空间也不再只是几何学的范式,而蕴含了更多意义[2]。列斐伏尔(Lefebvre)认为空间是社会的产物,提倡学界要从关心“空间中的生产”转为“空间本身的生产”,即空间实践,空间表征和表征空间[3]。其中空间实践是指主体如何透过设计空间、习惯性和愉悦式的使用空间、人与人之间的关系表演等实践去生产空间,是空间的创造性和习惯性使用[3]。他认为空间实践是人的基本能力,行为与空间不能二分,而空间实践包含了惯习和直感行为,前者是社会与人互动而产生的实践逻辑,后者是一种对环境整体的直觉和感应[3]。米歇尔·德塞图(Michel De Certeau)随后提出研究要进入日常生活空间的“实践”[4],指出在日常生活空间中能利用相关资源进行创造,消费者也可以采用流动的、非正式化的实践进行创造性的生产[5]。

随着经济的发展,社会分层和生活方式等异质化改变了传统消费空间,文化成为空间生产与重构的动力[6]。文化对城市经济的发展使得音乐、电影和时尚等文化产业逐渐成为研究热点[7],地理学者近期也开始关注具体的,与日常生活实践更贴近的空间[8]。比如酒吧,海滩的公共空间体验[9],书店与空间消费感知和认同[6]等都随之进入学者的视野,质性研究成为揭示此类新型空间文化的有效方法。转型社会中年轻群体的生活方式和消费习惯的改变,使节事活动的文化空间成为国内城市及旅游的新型吸引力。以摇滚乐为主的户外音乐节也逐渐以文化创新产业从早年的地下走向市场,音乐节为节事消费空间中重新建构、协商所创造的未知内容提供了有益的观察点,而相应研究在国内却仍被忽视。福柯的异托邦正好为此提供了新的理论视角。因此,本研究将以户外音乐节迷笛音乐节为例,采用异托邦理论为概念框架,用质性研究的方法探讨音乐节事活动空间的实践。

1 文献回顾 1.1 理论基础异托邦由福柯1967年于“Des Espaces Autres”(另类空间)中提出,他认为,“异托邦”确实存在且是社会中具有形态的真实空间,是一种特殊、违常甚至是边缘的空间形态与实践[10]。与没有真实场所,是完美的社会本身或是反面[11]的乌托邦相对,异托邦是与古典哲学和经典物理学相区别的“另类空间”。福柯在《另类空间》中提到:

“所有文明中也可能有真实的场所——确实存在且在社会中形成——这些真实的像反场所的场所,是实现了的乌托邦,在其中蕴含着文化,同时这文化也被表征,被争议,被颠倒。这种场所虽然在现实中可能有它的位置,但它存在于所有场所之外。因为该场所反应和讨论的与其他场所绝然不同,因此与乌托邦相比,我们称之为异托邦[10]。”

他同时阐述了异托邦的特征,指出:“第一,异托邦以各种空间形式存在于任何真实文化中,每种形式又与所处的主流文化相关联,表达特定的功能和价值,是多元或偏离的文化。第二,每个异托邦都有一定作用,社会可能以迥然不同的方式让异托邦的存在发挥不同的作用。第三,在同一个异托邦中,可以并列数个彼此矛盾的空间和地点,其中时间可能是片段性的,累积的,重叠的。第四,异托邦与时间的关系,它将所有奇怪、交错而又断裂的异时时间相连。第五,异托邦始终预设了开放和封闭的系统,具有排他领域性,但对特定群体又是开放的。第六,有创造幻象空间的作用,完美细致,是现实的补偿。”[10]

异托邦的提出是基于多元的社会现实,强调差异,反对空间的权力化,其实质是对人类自由的向往,对生活世界合理化的追求[12],而这与我们案例地中得到的认知何其相似。在实践中,异托邦的概念常常被用于半神话的真实场所,比如博物馆、教堂、监狱、妓院等空间的讨论[13];多关注散漫的/言语的场所,缺少从社会科学角度对真实空间进行实证研究[14],仅极少数文献对此进行讨论,比如基督教堂公园空间中生产者的宗教与仪式理念和使用者的世俗观念间冲突的多样性[15];迪士尼公园“千变万化的幻境”作为缺席的他者,提供了异国情调的吸引力[16];特拉维夫海滩公众环境中公开的男同性恋行为,因与世俗社会观念的偏离被称为色情绿洲,是公共空间的异托邦[17]。

1.2 与节事活动空间相关的文献以往节事空间相关研究中,多认为人类学家特纳(Turner)提出的阈限理论[18]与现代节事有密切关系[19]。继范·热内普(Van Gennep)“过渡仪式”理论,特纳指出阈限是“从正常状态下的社会行为模式之中分离出来的一段时间与空间”,是模棱两可的状态或过程[18]。研究者认为节事参与者跨越“门槛”,进入“日常之外”的节事活动中,是“时间外的时间,空间外的空间”。然而“门槛”中所存在的非逆转的过渡性[18],难以解释节事的周期性存在。同时阈限提出的“时间外的时间,空间外的空间[18]”,它更关注参与者体验的状态[20],并没有从实际意义上解释节事活动文化生产中空间实践的情况,很难从整体的角度对其空间性质做出系统的解释。而异托邦理论则为我们对现代新型节事活动消费中的空间认知提供了新的理论视角。它允许我们以某个特定空间为整体,研究一个复杂的系统。这就避免了仅关注空间感知和实践过程中特定的某些方面,而忽视空间的整体性。

值得关注的是,也有人类学者从类阈限身体和异托邦的角度进行讨论,指出公共节事中多元组织和参与者的分布呈现出不同的节事动机和期待,得到的意义也不尽相同,并不一定能达到同质性身体和心灵的共睦态,同时支持特纳所主张共睦态的精神是心灵的反思和超越,但认为特纳忽视了公共节事的政治性和身体具象表达中肉欲的社会性,公共节事中身体,肉欲和感官上的超越没有被认知[21]。所以采用了变化的异托邦文化和身体的阈限性来解释这个身体肉欲性的争议。然而,鉴于东西方公共节事的语境和案例情境的差异,特纳对异托邦和类阈限的差异解释仍难以回应本土节事微观空间实践中的复杂演绎。

节事与空间的研究则多关注节事与城市、社区或地方的关系,如节事与城市的关系方面,研究认为节事活动的长期存在可能会通过文化实践加入新的意义,重塑城市评估的资本[22]。节事的聚集效应也可能为该城市创造出一种潜在氛围,带来“开放的,创造性的”潜能[23],成为节日对城市的再生产;节事与社区和地方的关系方面,部分学者探讨了节事活动给社区空间带来的变化,如音乐节事对地方营销活动的影响[24],以及为促进当地的社区共建,节事活动使当地从平常的农业生产空间转变为由节事活动引导的经济消费空间[25]等。可见相关研究中往往讨论的是节事与外部空间的关系,对节事活动空间内部的关注和理解有限。

目前音乐节的空间研究也逐渐被国内研究者关注,如研究者从表演性的视角来解析迷笛音乐节的空间生产,讨论音乐节空间生产中的三元辩证关系,指出社会关系、音乐现场与空间演绎完成了节事的流动空间在地化的稳定性和可能性[26]。而相对于关注音乐节空间生产发生的全过程,本研究将关注点聚焦于音乐节内部的空间实践,援引福柯的“异托邦”为理论概念框架,以迷笛音乐节为案例,采取反思人类学的研究方法,从解释性的角度探讨节事场所中是否存在福柯认为的“异托邦”?空间实践承载了音乐节事的什么功能?音乐节事参与者透过空间的实践,创造了怎样的节事异托邦?期望以此能加深对节事活动空间实践的认知,丰富异托邦理论的相关实证研究。同时由于本研究致力于节事空间的整体性研究,因此音乐节中存在的所有人与物之间的关系,都属于本研究的研究对象。

2 案例简介和研究方法 2.1 迷笛音乐节简介迷笛音乐节(以下简称“迷笛或音乐节”)是国内大型现代户外摇滚音乐节的先锋,2000年首次于北京举办,至今已举办32届,是首个由政府文化管理部门批准叫“节”的、由民间机构举办的文化活动,被界内期望为中国的“伍德斯托克”。早期迷笛在摇滚音乐等亚文化形式在国内不受主流社会接受备受污名的情形下,坚持免费运营致力推广。直到2006年因政府政策扶助首次获利,继2009年后,随着国内政策,音乐环境的开放和消费者的日趋多元,其影响力和收益才逐渐与日剧增。由于迷笛始终致力于推广和追求新的音乐和生活方式,关注人性,爱与真实,反抗主流结构中的不合理,给亚文化群体提供了交流和远离日常限制的场所,因此收获了众多忠实拥泵,成为国内摇滚青年的圣地。

到现在为止,音乐节举办地历经北京、上海、深圳和苏州等城市,吸引了越来越多的青年千里奔赴,从早期日均三四千人,到最高的一届多达35000人/天[27]。场地内功能分区齐全,并设有大型露营区以供乐迷过夜,舞台个数每届视场地而定,一般设有唐、战国、明、元和孩迷等舞台,以2015年5月太湖迷笛为例,具体情况如图 1所示。一般来说,音乐节每届邀请近百组国内外优秀乐队,音乐类型主要以摇滚乐为主,兼有戏曲、宗教音乐和世界音乐等。除乐队演出外,音乐节中的各类艺术娱乐活动也非常丰富。因此,作为国内标杆性的音乐节,迷笛的历时长度、地点变化、丰富的节日内容以及到达的人群流量,都为节事空间的思考提供了典型的案例地,为质性研究的理论深入带来充分的观察空间。

|

图 1 苏州太湖迷笛音乐节空间分布示意图(2015年5月) Fig.1 The Spatial Distribution of Midi Music Festival in Suzhou (2015.5) |

鉴于节事活动的周期性和时限性,本研究的田野调查历经三年调研七届音乐节现场,采取了反思人类学的研究方法。该方法让研究者能作为研究工具和资料来源进入[20],研究者分别以音乐节的乐迷、志愿者和工作人员三种身份多次进入案例地,多角度对音乐节进行调查,使研究者更易于与研究对象接触,建立与研究对象的相互认知和信任感,获得真实的信息,使研究者更深入的理解和获知研究对象内部所蕴含的规范、结构和价值观[28]。参与式观察中所形成的田野日记,也有利于后期资料整理分析过程中判断和思考。

其次,本研究使用了结构式和半结构式的访谈法,访谈内容包括个人日常状态,到达迷笛的原因,对该音乐节中的音乐及多元活动的看法,个人行为的表达,对迷笛的理解和感受,总体印象等,每个访谈时间约0.5—1.5小时。该方法给研究者对研究对象的行为提供了观察以外更为全面的理解。本研究共访谈了47位不同年龄、参与身份,在音乐节中呈现不同行为方式的访谈者,具体包括9位迷笛资深工作人员、8位参演乐手、24位深度参与者(9位深度乐迷和15位乐迷)和6位普通观众。工作人员和部分乐手的访谈均由作者在北京迷笛音乐学校和公司调研时完成,其他访谈多采用现场访谈的方式于各届音乐节调研期间完成。部分访谈对象的来源于田野观察中关注的典型个体,也有部分由访谈者所推介的典型对象。为了确保信息的非片面性,少部分访谈者来自于音乐节现场的随机抽样。文中所引用的访谈,NW指的是文本,01指的是对应的编号。研究过程中,参与式观察与访谈相辅相成,观察有助于理解访谈和指引访谈的问题,而持续的访谈也给研究者在观察中带来不断的反思。

此外,抽样式的问卷调查,大量的田野照片,部分报告人在曾经参加过的某届音乐节时的留下的文本资料、收藏的历年纪实性个人报导(刊载于早期我爱摇滚乐、通俗音乐等)以及早期4届现场DVD纪实录像和纪录片等资料也为研究资料的历时性以及全面性做出一定的补充。

3 音乐节事空间中功能与要素的实践 3.1 功能的变迁:从叛逆的“出口”到“好玩”的生活方式正如福柯认为社会以迥然不同的力量使异托邦在历史中发挥不同的功能[14],音乐节空间所承载的核心功能同样随时间的发展发生着变迁,从早期音乐节中青年文化的发声平台逐渐转向近年现代性的社交、闲暇与娱乐。九十年代初摇滚乐的出现给年轻人的音乐创作带来新的变革,但转型社会初期能提供给青年人用音乐来表达内心想法的舞台却极为匮乏,音乐节成为青年亚文化重要发声渠道。彼时互联网的使用尚未在国内普及,现代音乐市场供需极度不平,摇滚青年充满变革的困惑,乐手食不果腹靠毅力坚持和聚集在北京的村庄,致力于用音乐来表达时代中关于社会文化和生活的想法①。由于摇滚音乐中充满对主流社会的尖锐批判,“快准狠”的节奏形式也呈现出与当时主流意识截然不同的态度,加上主流社会对此舶来品缺乏了解,导致大众多以“噪音”、“坏孩子的玩意”、“纹身、长发可怕”而将其污名化,初生的音乐节成为“口口相传”的表达出口。因此早期音乐节中集聚了表达渠道匮乏的变革时代中不被主流社会理解的年轻摇滚受众的强烈情感,比如2003年音乐节的记录:

“有人喊着说:“刚才看见了没有?铁杆金属迷们冲上舞台,狂甩电风扇头!”今年的迷笛音乐节,正值地下金属从漫长艰难的逆城中挣扎出来,乐队水准和歌迷数量都可观。“施教日”主唱的“金属不死”一喊出来,这些死磕多年的金属党立马热泪盈眶。个中甘苦,完全不是旁人能体会。②”

从记录片以及参与者对音乐节印象的历年资料也可以看到,如“助跑方式的POGO、”“演出舞台上下不分你我的乐手与乐迷”、“大合唱时无数乐迷的热泪里凝聚的情感”等都表现出参与者的生活理想在音乐节实现时所呈现的情绪和态度,如《中国青年报》曾指出:“真正的青年文化从迷笛开始,被称为文化浪漫主义的精神正在不顾一切地,从一个唯物、仇恨、冷漠和即将被资本接管的世界里萌芽。③”

音乐节所承担的功能随2009年迷笛从北京南下扩张开始变化,市场元素的介入,八十年代末九十年代出生的年轻人逐渐成为音乐节的主体参与人群,年轻人的情感出口也不再只是音乐节,网络的全球化,游戏和娱乐给予了新一代青年更多表达的渠道和可关注的新生事物,为互联网经济下成长起来的群体带来更多现代性的社交、闲暇与娱乐。音乐节的生产者和消费者都处在“学习玩”的过程中[29],曾期待依靠音乐寻求社会变革方向的音乐节组织方在社会的巨变中也在寻求着与社会环境相适应的新方向,正如Bonazzi认为异托邦空间会随使用者在运营中文化特征的变化而改变[30],访谈中创办者也说到“音乐节现在更像是孩子的玩具”,比如近年更多休闲娱乐元素的加入,像攀岩、真人CS、山地电影展等各类游憩和娱乐活动都出现在太湖迷笛音乐节的现场。尤其是多数九零后访谈者在问及到来原因的时候,均表示好玩,可以认识志趣相投的朋友。比如NW06认为,“来迷笛最好玩了。有朋友,有音乐,可以尽情放肆。”(2015.5,太湖,男)除理解音乐节文化的核心构成人群外,音乐节中也开始出现很多不了解国内摇滚音乐文化,被音乐节的异质性所吸引的旁观者,被老乐迷昵称“如狼似虎的陌生人”。比如场地内推着婴儿车,带着野餐垫出来休闲的一家人,对音乐节充满好奇的年轻消费者等。不仅游憩和娱乐逐渐成为音乐节除音乐以外最重要的元素,音乐的风格也更多元,尤其是年轻乐队的风格愈加偏向融合、放克等更放松的方式。访谈中年轻乐手NW14谈及此类音乐风格的感受时提到,“我觉得是释放,不要压抑自己的内心,倒不是说每个什么事情都要去推翻它,而是大家都能很和平释放,很真诚、自由。”(2015.5,北京,女)可见,音乐节核心功能由叛逆的“出口”逐渐转变成“好玩”的生活方式。近期西方研究也指出,节事的性质、时间、位置和规模都可能随社会变迁而改变[31]。全球化和资金的高度流动带来竞争,创新、劳动力和消费者的变化,使社会对节事的价值和功能的期待也在改变[31]。对于本土现代音乐节事来说,音乐节的形式,主办方的期待和参与者的逐渐改变,节日的核心功能在历时中随时代环境的变迁承载了不同的需求变化。

3.2 空间内的多元并置,矛盾与流动的融合相对于单一的地点或场所,异托邦更像是多元空间的并置,或者说“离散空间”[14]。音乐节空间中不同舞台和活动的并行,呈现出多元的要素,原有的公园游憩结构也在音乐节的空间实践中被彻底重构。而这些区域又仅是在节事活动中形成暂时性的空间转变,新的区域重构于公园原有的闲暇空间,得到新的融合。比如风格各异的舞台和乐队类型,差异化的活动展区使娱乐变得更多元,而指挥中心、各工作平台等诸多节事要素则分别承担了现场的运营、控制和服务等各种功能,具体情况如图 1所示。

正如异托邦可能以矛盾场所的特征形式出现[14],音乐节中同一舞台前后有时也显示出叛逆与规范、狂欢与秩序等迥然不同的特征。比如唐或战国舞台的前台除了合唱、金属礼,挥舞摇滚大旗等一般乐迷的互动行为,甩头、Pogo、跳水和Mosh等深度乐迷在音乐节的情感互动则将舞台现场情绪带到顶点;然而舞台前也有内心与现场形成互动,但行为上并未呈现强烈互动的普通观众,以及完全未能真正融入音乐节的“陌生人”这两种状态作为狂欢与秩序间的过渡。后台中导演、调音台的工作人员以及其他舞台管理者却正在极其规范的运作,他们的秩序和乐迷的狂欢之间呈现出完全不同的状态。在迷笛工作多年的NW16在访谈中也提及,“参加那么多届迷笛,很可惜我从来很难真正作为乐迷参与进去,都是在工作,工作中关注的东西完全不一样。我能感受到整个现场,可是我又很难完全体会。”(2014.10,三甲港,男)舞台前的狂欢和工作者的秩序显示出奇妙的矛盾与融合。

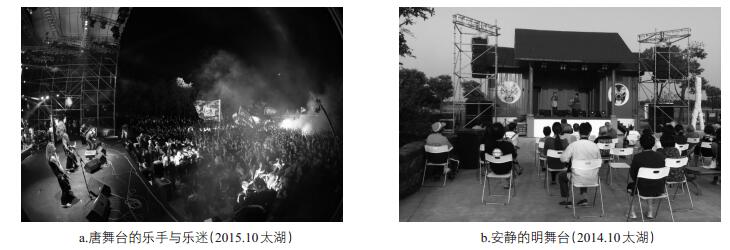

不同舞台前也表现出截然不同的状态,呈现出多元的融合。如风格多变的唐舞台,乐迷行为呈现出欢快、躁动、安静等多种状态;偏重金属风格的战国舞台,台下乐迷则颇为躁动;而民谣舞台是唯一设置座椅的空间,乐迷则相对平和,如图 2所示。

参与者的移动也同样持续的改变空间[32],如各场地内不断流动的乐迷、乐队和机动的工作人员成为串联起音乐节所有各不相干地点的脉络,既给各区域间的要素带来流动性,也成为将多元并置于一体的有效结点,将不相干地点串联成了多样与统一的异托邦特征。

4 音乐节事空间文化的实践 4.1 日常结构的超越与反抗异托邦可能存在于任何真实空间,但多以偏离异托邦或危机异托邦形式出现[14]。作为社会秩序可替代的边缘空间,异托邦是被庆祝的隔离空间,自由的场所,个体可能在其中表现出挑战世俗社会秩序的差异化行为[33]。与世俗社会结构相比,音乐节中提供了参与者暂时逃离确定的规范和主流社会准则的机会[34],参与者的行为相对日常的标准和规则也存在一定的偏离,更像偏离异托邦。多数访谈者都指出他们在音乐节中感受到的自己和接触的他人都与日常生活中不太一样,会放下社会生活中的戒备与角色,享受音乐和活动,在交往中更在意共同的音乐偏好,感受真实的自我,很容易认识人。比如访谈者NW24所描述的:

“就像是在平常的工作中,总归都有点面具,甚至是和家人在一起,我都不可能完全是我自己,因为有太多责任。可是在这里,他们都是和我一样的人,志趣相投。我什么都可以说,完全不用装。”(2015.10,太湖,男)

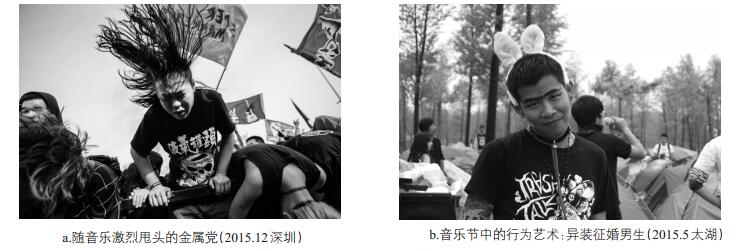

不仅是个人角色因从社会中抽离,表现出与日常不同的行为和习惯,音乐节中也呈现出很多对日常结构中不合理的批判。比如音乐中对社会现象的批判,“哪里有压迫/哪里就有反抗”,“传统是一条贼船/你就是迷惑的铁锚……自由是一条贼船/你就是拿错的鞭子”。音乐节的文化表征中也掺杂了符号与意指[35],作为乐迷在对偏离空间的参与和理解,如奇装异服和另类表达就是乐迷对世俗文化结构进行反抗的方式,如图 3所示。莫西干头、花辫与花臂、穿着满是钉子皮夹克的朋克,这些方式在日常生活可能被“污名化”,受到偏见和指责,在世俗规则中备受压力,但在音乐节中却因对其所对应的文化反抗而变得极具认同感。“向一切不平等死磕/摇滚反对虐待动物”等标语式的口号,遛白菜、征婚等的行为艺术和贩卖地下诗集都是音乐节中常见的现象。不仅是这些行为艺术的表达,“Pogo、跳水和死墙”等激烈的舞蹈形式也叙述了他们对世俗社会秩序及行为方式的反抗与讽刺,世俗结构中所积累的不满和负能量在音乐节的表达中得到有效的释放。比如NW30在访谈中对此进行描述,“很多的事在平常的生活中去做,别人看起来都很奇怪。比如我听着音乐甩头,POGO,在公众场合很少能和别人一起。有时候我真的很愤怒,比如生活里一些不公正的事,可我又不能去打架,那可能违法,但这心情又没法一直憋着,而来音乐节,能跟着音乐和大家一起去POGO去甩头,至少对我来说是种释放。而且我觉得当很多人在一起表达对社会上不公正、不道德行为的反抗的时候,就有了力量,就可能传达出去,就会有改变。”(2015年10月,太湖,男)非日常情境下的行为在音乐节的活动空间中变得平常,也正是这种日常状态之外的音乐节常态,给参与者提供了一种惯常状态之外的偏离,呈现出异托邦与传统世俗空间相对的身份超越和“反结构”的特质。

4.2 理想的补偿空间,隔离开的真实场所异托邦有创造幻象或补偿空间的作用,幻象空间虚幻、完美细致[14]。正如音乐节结构中的偏离所讨论到的,音乐节中的偏离文化被作为特定生活方式的表达,是创造新的社会秩序的方式。音乐节不仅允许理想主义的反抗行为存在,在权力干涉和日常社会行为的监管外也进化出一些特殊文化[34]。

访谈中多数访谈者都指出音乐节对于他们来说是“乌托邦”,对音乐节印象的访谈资料编码所提取的关键词进行语义分析后,得到该“乌托邦”意味着:“年轻人”在音乐节中充满“激情、叛逆、热血、躁动”的身体表达,在互动中以“纯粹、快乐、兴奋与狂喜”的情绪,创造了一个“真实、自由、友好、平等”的精神世界,是“青春和理想”的空间,成为他们所认为的世俗社会结构之外的“乌托邦”。

音乐节给乐迷不仅提供了暂时逃离确定的规范和主流社会准则的机会,也给参与者带来日常生活中缺失的补偿[32],提供了真实世界中的乌托邦体验。这种补偿可能来源于世俗结构中人与人之间的关系,像音乐节中素不相识的人天然的信任与亲密,平等与友爱。比如NW33谈到,“在外面我们无法信任陌生人,但在迷笛,每个陌生人都是自己人,仿佛来了迷笛,大家就是兄弟,可以信赖”(2015.10,太湖,男)。也可能来源于人离开世俗居所完全进入自然世界的生活方式所带来的满足感。比如访谈者NW42对露营区体验的描述,“印象最深的是三甲港的早晨,六点多的时候有点热,太阳晒进来,打开帐篷,蓝天,一堆帐篷,两边打开,风很凉,躺在里面就跟人聊天,那种感觉特别好”(2015.10,太湖,男)。彼此热爱的音乐和生活方式成为参与者心底的追求和表达,在世俗结构中无法得到满足和张扬的内心意识和真实体验在音乐节中被完全补偿和释放。同时这种“乌托邦”式理想生活方式的补偿也被乐迷定义为回“家”。正如“家”同样是隔离于日常公共空间的私密空间,音乐节被认为是等同于血缘意义的“家”之外的心灵的“家”。

可见,音乐节事活动的空间性质同样在实践中被升华,通过参与者的使用、磨合、适应与转变,原有的公园空间成为他们赋予了个人意义的群体空间[3],承载了参与者对理想生活状态的追求。

5 音乐节事时空的实践福柯强调异托邦异时相连的特征时曾特别提及节事空间,他指出持续的节事将时间里的特殊片段有效衔接在一起,是日常中的异托邦[14]。从持续性的音乐节事来说,音乐节虽是短时的,流动的,但仍具有相对的稳定性。首先,各届音乐节虽从北京、上海、深圳或者苏州等不同大城市内的空间中转移,却共享了相似的节事活动空间的功能和要素配置,形成稳定的流动节事空间。其次,因摇滚音乐及所对应核心受众的文化气质,使得音乐节在周期的节事时空中保持了“乌托邦”理想空间的稳定性,带来节事活动文化空间的传承。而从音乐节事的周期性来看,只要音乐节持续经营,那么该时空便会周期性的不断延续。即使它的内部系统或功能会随时间变迁,但作为整体,它在时空中仍是稳定的系统。

异托邦也被指出是具有排它性的领域,但对特定的群体具有开放性,始终预设了开放和封闭的系统[14]。对于音乐节时空来说,音乐节将参与者从空间上与日常生活分离,通过节事活动时空的始终形成打开和关闭的系统,让参与者进入音乐节的时空飞地。首先,音乐节一般地处户外公共空间,但使用的空间都会用护栏封闭,使音乐节成为相对隔离和封闭的场所;其次,入场券(门票、工作证件等)作为“身份验证”的门槛,不仅意味着参与者进入这个空间内时间的始终,也作为进入壁垒保持了这个空间中音乐节人群相对的同质性,使参与者更容易在音乐节的感受上达到共鸣,强化前面所讨论与日常偏离的感受。此外,除入场券外,摇滚文化的知识融入也成为是否真正进入音乐节空间的隐形门槛。当参与者不了解音乐节中玩法以及不同类型的音乐所真正传递的理念,或无法真正投身参与乐迷群体中去体验时,仍难以真正参与进音乐节现场之中,成为音乐节的“陌生人”。

时间与空间是异托邦对称而不可分的要素[14]。与储存各时代中信息、观点和记忆的时空异托邦博物馆与图书馆[22]不同,音乐节事是将当下社会中的文化、信息和观点通过节事时空积累成音乐节的文化,成为社会中某种文化的集中呈现和回响。总的来说,迷笛音乐节有时间的限度、相对封闭,随着节事活动时空的始终形成了一个打开和关闭的系统。节事的参与者因相似的音乐认知和生活方式的追求,进入这个周期性的“时间外的时间和空间外的空间”中,将流动地点的节事活动通过循环演进统一成对称而不可分割的稳定音乐节文化空间。

6 讨论:音乐节事空间实践中异托邦的生成那么,音乐节空间中的功能与要素、文化表征以及时空的实践,是否正形成了一个音乐节事活动的异托邦?

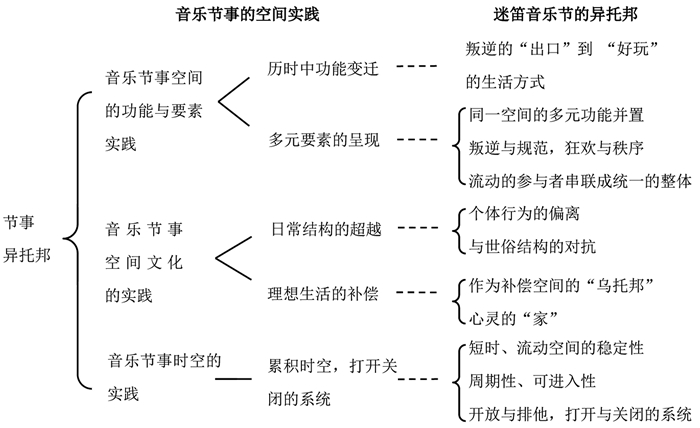

可以看到,如图 4所示,迷笛音乐节分别以历时中的功能变迁、多元要素呈现、日常结构的超越、理想生活的补偿以及累积时空,打开和关闭的系统几个方面从空间的功能与要素、文化以及时空的实践中对应了异托邦的六大特征,形成了音乐节事的异托邦。作为典型的现代节事,音乐节的消费者遍布改革开放中出生的群体,他们用音乐和身体的叙事方式与变化着的时代语境对抗、理解与融合,作为社会的微小缩影再现了经历巨变时代部分青年群体的需求变迁。多元空间的并置和矛盾、多样与统一的异托邦特征也在音乐节的实践中被有效呈现。异托邦往往是与主流社会偏离和对抗,能在特殊的时空内暂时性不同于世俗社会秩序存在的空间[14]。在音乐节中传统空间里被压抑的所有异常行为都能得到认可和推崇,日常社会中青年文化话语权的忽视和误读在节日空间被有效传达。音乐节成为青年、音乐和与生活中不合理结构对抗的结合,这种世俗结构之外的幻象乌托邦被参与者在音乐节真实场所的实践中创造,使原有的公共空间转变成赋予了他们理想生活状态的空间,成为现实中稳定的周期性异托邦。

|

图 4 音乐节事活动空间实践中的异托邦生成 Fig.4 The Formation of Heterotopia of Spatial Practice in Midi Music Festival |

本文以大型现代节事活动迷笛音乐节为案例地,通过田野调查中的深度观察和访谈等方法,援引异托邦的理论,对音乐节的空间实践进行了讨论。研究发现:

第一,音乐节作为节日的存在,所承载的核心功能由叛逆的声音“出口”逐渐转变成“好玩”的生活方式。第二,音乐节空间实践中呈现出多元功能的并置,各舞台现场的多元要素以及舞台前后所呈现的叛逆与规范、狂欢与秩序的矛盾与融合,而流动的参与者又同时将各不相干的多元要素连贯成统一的整体。第三,与惯常状态相比,音乐节空间内部的文化实践呈现出个体行为的偏离和对世俗结构的反抗。第四,音乐节的空间性质在实践中被升华,通过参与者的使用、磨合、适应与转变,使原有的公园空间变成理想生活状态的补偿空间。第五,音乐节具有短时性、空间的流动性和周期性,但节事活动空间内部的功能和要素配置以及文化气质却具有稳定性,在时空中以节事始终形成打开和关闭的系统,成为一个具有排他性,对称而不可分割的整体。

因此,本研究认为音乐节的空间实践并非是幻象乌托邦,而是“乌托邦”棱镜折射下真实存在的空间,符合福柯所认为实现了的“乌托邦”,与日常生活空间完全不同,是节日中创造的异托邦。相对特纳提出的类阈限,本文从异托邦的角度进行反思,为节事微观空间的研究提供了新的理论认知途径。其次,对迷笛音乐节事活动空间实践的探讨,弥补了现有异托邦研究中节事活动微观案例的不足。与其他节事活动空间中异托邦文化的对比,是未来进一步的研究方向。音乐节事活动空间作为异托邦的提出,也给经营者从策划和设计的角度带来新的思考。比如,异托邦体验可能成为音乐节的吸引力,吸引参与者暂时离开世俗生活,去寻找另一种生活方式的可能性。那么如何营造差异化的音乐节事空间,传递某种具有凝聚力的文化,吸引参与者到来;或者设计者也可能从所呈现出的各个特征中去细化音乐节产品中的差异,打造不同主题化特征的异托邦;此外,在音乐节事的策划和实施中如何去呈现超越现实的时空感受,这些都可能成为实践中有益的尝试。

注释:

① 参见记录片《后革命时代》和《2004迷笛音乐节》 DVD。

② 资料来自颜峻.星星掉在我的头上[J].通俗歌曲, 2003(12):8-15。

③ 资料来自《中国青年报》, 转引自唐拉拉.迷笛, 中国青年的狂欢节[J].艺术评论, 2004(12):17-19。

| [1] | 张敏, 熊帼. 基于日常生活的消费空间生产:一个消费空间的文化研究框架[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 38-44. [Zhang Min, Xiong Guo. Production of consuming spaces:A culture approach based on theories of everyday life[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 38-44. ] |

| [2] | 叶超. 人文地理学空间思想的几次重大转折[J]. 人文地理, 2012, 27(5): 1-5. [Ye Chao. The significant turns of thoughts on space in human geography[J]. Human Geography, 2012, 27(5): 1-5. ] |

| [3] | Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 141-145. |

| [4] | Michel De Certeau. The Practice of Everyday Life[M]. Berkeley: University of California Press, 1984: xxii. |

| [5] | 吴飞. "空间实践"与诗意的抵抗——解读米歇尔·德塞图的日常生活实践理论[J]. 社会学研究, 2009(2): 177-199. [Wu Fei. Spatial practice and poetic resistance:On Michel de Certeau's theory of the practice of everyday life[J]. Socialogical Studies, 2009(2): 177-199. ] |

| [6] | 谢晓如, 封丹, 朱竑. 对文化微空间的感知与认同研究——以广州太古汇方所文化书店为例[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 184-198. [Xie Xiaoru, Feng Dan, Zhu Hong. Production of consuming spaces:A culture approach based on theories of everyday life[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 184-198. DOI:10.11821/dlxb201402004] |

| [7] | Gibson C. Cultures at work:Why 'culture' matters in research on the 'cultural' industries[J]. Social & Cultural Geography, 2003, 4(2): 201-215. |

| [8] | 王丰龙, 刘云刚. 空间的生产研究综述与展望[J]. 人文地理, 2011, 26(2): 13-19. [Wang Fenglong, Liu Yungang. A review of researches on the production of space[J]. Human Geography, 2011, 26(2): 13-19. ] |

| [9] | Malam L. Bodies, beaches and bars:Negotiating heterosexual masculinity in southern Thailand's tourism industry[J]. Gender Place & Culture, 2008, 15(6): 581-594. |

| [10] | Foucault M, Miskowiec J. Of other spaces[J]. Diacritics, 1986, 16(1): 22-27. DOI:10.2307/464648 |

| [11] | BlochE, 梦海. 乌托邦是我们时代的哲学范畴[J]. 现代哲学, 2005(4): 73-75. [Bloch E, Meng Hai. Utopia is a philosophical category in our time[J]. Modern Philosophy, 2005(4): 73-75. ] |

| [12] | 夏健, 王勇. 基于"异托邦"的历史街区营造[J]. 城市问题, 2010(3): 5-9. [Xia Jian, Wang Yong. History district construction based on heterotopia[J]. Urban Problems, 2010(3): 5-9. ] |

| [13] | Knight K T. Placeless places:Resolving the paradox of Foucault's heterotopia[J]. Textual Practice, 2017, 31(1): 141-158. DOI:10.1080/0950236X.2016.1156151 |

| [14] | Genocchi B. Discourse, discontinuity, difference. The question of 'other' spaces//Watsons Gibson K(Eds. ). Postmodern Cities and Spaces[M]. Oxford: Blackwell, 1995: 35-46. |

| [15] | Wieck S. The Happy Heterotopia: Science and Leisure in the Christchurch Botanic Gardens[D]. Christchurch: University of Canterbury, 2006: 16-22. |

| [16] | Philips D, Crouch D. Narrativised Spaces:The Functions of Story in the Theme Park[M]. London: Routledge, 1999: 91-107. |

| [17] | Allweil Y, Kallus R. Public-space heterotopias: Heterotopias of masculinity along the Tel Aviv shoreline//Dehaene M, Cauter de L. Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society[M]. London: Routledge, 2008: 191-201. |

| [18] | Turner V. Liminal to liminoid, in play, flow and ritual:An essay in comparative symbology[J]. Rice University Studies, 1974, 60(3): 53-92. |

| [19] | Getz D. Event Studies:Theory, Research and Policy for Planned Events[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007: 157-159. |

| [20] | Jaimangaljones D, Pritchard A, Morgan N. Going the distance:Locating journey, liminality and rites of passage in dance music experiences[J]. Leisure Studies, 2010, 29(3): 253-268. DOI:10.1080/02614361003749793 |

| [21] | John S G. Alternative cultural heterotopia and the liminoid body:Beyond turner at confest spaces[J]. The Australian Journal of Anthropology, 2001, 12(1): 47-66. DOI:10.1111/taja.2001.12.issue-1 |

| [22] | Weller S. Consuming the city:Public fashion festivals and the participatory economies of urban spaces in melbourne, Australia[J]. Urban Studies, 2013, 50(14): 2853-2868. DOI:10.1177/0042098013482500 |

| [23] | Pløger J. Presence-experiences:The eventalisation of urban space[J]. Environment & Planning D (Society & Space), 2010, 28(5): 848-866. |

| [24] | Gibson C. Tamworth, Australia's 'country music capital':Place marketing, rurality, and resident reactions[J]. Journal of Rural Studies, 2004, 20(4): 387-404. DOI:10.1016/j.jrurstud.2004.03.001 |

| [25] | Curtis R A. Australia's capital of jazz? The (re)creation of place, music and community at the Wangaratta Jazz festival[J]. Australian Geographer, 2010, 41(1): 101-116. DOI:10.1080/00049180903535618 |

| [26] | 王曼曼, 张敏. 表演性视角下音乐节的空间生产——以太湖迷笛音乐节为例[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 294-306. [Wang Manman, Zhang Min. Production of the music festival space from the performative perspective:Case of Taihu Midi music festival, China[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 294-306. ] |

| [27] | 北京商报. 十年迷笛: 中国现代音乐节的盈利路[EB/OL]. (2009-05-15)[2016-11-20]. http://finance.ifeng.com/roll/20090427/585984.shtml. [Beijing Business Today. Ten years Midi: Modern music festivals' gain in China[EB/OL]. (2009-05-15)[2016-11-20]. http://finance.ifeng.com/roll/20090427/585984.shtml.] |

| [28] | Walsh D. Doing ethnography//Seale C. Researching Society and Culture[M]. London: Sage, 1998: 217-232. |

| [29] | 张武宜. 学习"玩"——迷笛音乐节个案研究[D]. 香港: 香港中文大学, 2013. [Zhang Wuyi. Learning to "Play": A Case Study of Midi Music Festival[D]. HongKong: The Chinese University of Hong Kong, 2013.] |

| [30] | Bonazzi A. Heterotopology and geography:A reflection[J]. Space & Culture, 2002, 5(1): 42-48. |

| [31] | Quinn B, Wilks L. Festival heterotopias:Spatial and temporal transformations in two small-scale settlements[J]. Journal of Rural Studies, 2017, 53(3): 35-44. |

| [32] | Andriotis K. Heterotopic erotic oases:The public nude beach experience[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(4): 1076-1096. DOI:10.1016/j.annals.2010.04.003 |

| [33] | Hetherington K. The Badlands of Modernity:Heterotopia and Social Ordering[M]. London: Routledge, 1997: 31. |

| [34] | Evans R. Paradise on the margins or paradise lost? Tolerance, permissiveness and conflict on wreck beach[C]//Hart K, Mauthner N. Arkleton Research Papers No. 5. Aberdeen: University of Aberdeen, 2000: 5. |

| [35] | Harvey D. The Condition of Postmodernity:An Enquiry into the Origins of Cultural Change[M]. Oxford: Blackwell, 1989: 218. |