1b. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 南京 210023

1b. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China

在全球化的当代,工业化、城市化、信息化和农业现代化仍在不断演进,各个国家(地区)之间的联系日益紧密,文明之间相互学习已经成为常态,2001年中国正式加入WTO后,麦克卢汉(Marshall McLuhan)所谓的“地球村”才真正形成。在这一过程中,世界学术研究的竞争和合作也表现出强劲的势头,人文地理界也一样。改革开放以来,我国人文地理学走上复兴之路,李旭旦先生有首倡之功,进入新世纪以后,取得相当大的进步和成绩[1],在国际重要学术期刊上也有了不俗的表现[2]。例如,在Annals AAG上不断见到国人的论文,2016年第1期就有3篇华人的论文[3-5]。在各学术机构日益重视SCI、SSCI、A & HCI检索期刊论文的评价体制引导下,我国人文地理学者如何把研究成果发表在SSCI检索的学术期刊上,显得尤为迫切。

纵观国内的人文地理学研究,除了在知识生产的方法论[6-11]、体制[12]、基本意识[13]、学术出版[14]等方面存在问题外,在学术写作上也存在一些问题。中文人文地理学界探讨论文写作的文章特别少见,最为相关的一篇是魏也华的论文[15]。该文指出了东西方人文地理论文的差异,其中有关理论、方法论和西方同行研究存在问题的阐述特别富有启发性,但对国内论文存在问题的阐述缺乏“了解之同情”,也没有给出具体的改正方法。《地理学报》几位编辑出版了《地理学论文写作》一书[16],值得参考。在此,基于新世纪以来对欧美城市研究和人文地理学英文论文的阅读和主讲学术写作课的经历,拟对国内外学术论文写作进行比较,希望有助于认识我们的论文写作存在的问题,笔者试图提供一些解决方法。

一般而言,经验研究论文包括前置部分(题目、作者、摘要、关键词、文献分类号)、主体部分(导言、理论和方法论、结果分析、讨论与结论)和后置部分(致谢、注释、参考文献、附录)三大部分。下文主要针对笔者认为我们写作中存在问题的部分展开。

1 研究思路和背景英文人文地理论文一般都比较重视研究思路,作为研究的重要组成部分,作者一般都会加以详细说明。例如,林初昇在“中国城市的发展与结构变化:一个背景与地理分析”一文[17]中把对城市的功能和空间重构的分析放在一个更大范围内的区域发展与国家发展战略系统中进行;而同样研究城市问题,赵晓斌等人的研究视角与前者不同,在“全球化与当代中国大城市的主导”[18]中通过定量和定性分析得出了类似的结论,即在世纪之交的中国城市体系中,大城市依然占据主导地位。这种对研究思路的阐述通常会出现在论文的导言部分,有的干脆在论文中单列标题来进行论述。

国内学术期刊在征稿启示中一般没有对研究思路的详细要求,所以普通论文较少花一定的篇幅阐述其研究思路,即作者是如何构思和如何组织论文的。

中外论文一般都有对研究背景的论述,因为研究工作的成败常常取决于研究者将其置于更大的知识背景的能力[19]。但是,外文论文多是在有关问题的知识背景中进行阐述,旁征博引,娓娓道来,容易看出作者提出其研究问题的过程。在这方面,我国地理学者的论文有改进提升的空间,但这部分也有写得很地道的,如贺灿飞[20]、黄耿志和薛德升[21]、陈果[22]等人的论文。

欧美同行的论文通常会在导言最后明确地提出作者要研究的学术问题,而我们的不少论文在这方面还需要改进,将要研究的问题明确化。

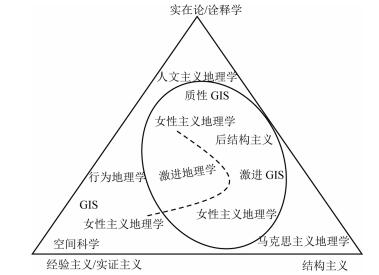

2 理论框架早在2003年12月10日在南京大学举行的“人文地理学研究前沿问题学术沙龙”上,陆大道院士就指出:“学科的发展需要理论模型的构建及战略研究的理论支撑”。由于社会经济发展阶段的不同、学科传统的不同以及认识论的差异(图 1),中外人文地理学面临的问题不同,研究方法论也大相径庭。国际主流人文地理学期刊上发表的论文比较注意论文的理论贡献和理论的构建。在论文的导言和研究问题之后,一般都会阐述理论背景或理论框架,当然其表现形式不一,或者是对别人已有的研究成果进行理论观点的梳理,或者是在某种假说的基础上构建一种新的理论框架。因此,英文文献在“导言”之中或之后一般都会有“理论背景”[24]或“理论框架”。例如,前述林初昇的论文[17]就首先分析和评价了John Logan和Harvey Molotch提出的“增长机器”以及Clarence Stone等使之流行起来的“城市政体”两大理论模式,然后通过对中国过去50年城市化的探讨,构建了一个“城市双轨体系”理论;同样,赵晓斌等的论文[18]也首先进行了理论框架的梳理和构建。

|

图 1 E.谢泼德的人文地理学认识论三角[23] Fig.1 The Epistemotogical Triangle of Eric Sheppard |

无论是对已有理论成果的梳理和重新审视,还是构建新理论体系或模型,都体现了国外论文对理论的重视,而这一点恰恰是国内学者在写论文时经常忽视的。理论来源于实践并最终运用于实践以接受检验,实践的不断发展必然提出新的问题,需要从理论上加以阐释,也就是要求理论的创新,这是学科发展的动力所在。对于论文写作而言,缺乏理论基础或理论贡献的论文影响力有限,至多只能就事论事,带有很大局限性,无法进行“背景迁移”[25]。我们必须充分认识到这一点,切忌浮于表面,着重现象的陈述,泛泛而谈;而是要采用各种适当的方法,既不能目中无人,也不能有地无理、心中无数[26],透过表面现象看本质,揭示内在的深层次规律,以便作出理论上的贡献[15]。

3 方法论要做出真正的学术贡献,除了要坚持问题导向,而不是方法导向和咨询导向外[27],还需要在方法论上下功夫。如果坚持做实证主义研究,在学术研究和写作中就要遵循实证主义的研究路径,即采用演绎法,首先提出研究问题和理论假说,然后用经验数据去证实或证伪假说,进而建立法则和理论并进行解释[28]。这是从一般到特殊的路子,与经验主义研究的从特殊到一般的归纳法理路是很不一样的。

由于我们的极端实用主义[7, 27]和对方法论这种形而上的东西不重视,导致国内对“实证”一词的很多误用,以为用了数据和案例就是实证研究。其实,绝大部分当属经验研究,而不是实证研究,因为它们并没有坚持实证主义研究的套路,沿用的其实是经验主义的套路。与实证主义有关的另一个普遍误用是把“假说”(hypothesis)称为“假设”。我们可能就研究论题提出一个“假说”,这个假说可能还有一些前提条件,这些前提条件可以称为假设。在国内出版的人文地理学译著中,也有译者将欧美同行所说的“假说”误译为“假设”,这是不应该的。这种词语误用反映我们在方法论上的马虎或不思。其实,正如周一星所言,概念问题很要紧,做学术研究不能有概念性错误[29]。不少人将“假说”误为“假设”,可能是受到某些教材对D.哈维提出的两种研究理路的误译的误导;其实,在《地理学中的解释》 [28]和《地理学与地理学家》 [30]中译本中,译者们正确地将“hypothesis”译为“假说”。林初昇2013年7月在华南师大举办的文化地理学国际研修班的一个学术报告中也特别指出了这一点。

关于人文地理学方法论,我们还需要补点课,抽空读一读D.哈维的《地理学中的解释》、R. J.约翰斯顿的《哲学与人文地理学》、周尚意的《人文地理学野外方法》 [31],以及商务印书馆出版的当代地理学译丛中的《人文地理学方法》、《当代地理学方法》、《人文地理学研究方法》,或许会有意想不到的收获,至少可以让我们对当代地理学的方法(论)有较全面的把握,对同行的研究更多一点包容和理解。特别值得一提的是周尚意主编的《人文地理学野外方法》一书,不仅以自己的理解阐述了人文地理学流行的四大方法论,还在中外论文中选取代表性论文,译为中文,作为自己论述的案例,让读者更容易理解四大方法论。

另外,中外人文地理论文对研究方法的阐述也存在差异。国内不少论文不把研究方法(论)作为一部分列出,只在行文过程中介绍所使用的研究方法。而国外论文非常重视研究方法论和方法的介绍,通常会陈述研究过程,解释研究所用数据的收集、处理与分析方法及选择依据。在这方面英文论文给笔者留下深刻印象。值得一提的是,英文论文中若使用一些指标、数据、图表等,正文中会单独列出关于数据和方法论的小标题,解释为什么收集这些数据、使用这些指标,并详细解释数据来源及分析方法[17, 24],这些无不反映出作者们在学术上的严谨,值得我们学习。

4 形式规范评价一篇论文的好坏,尽管主要是看在论题、方法、结果、论点上的创新等,但形式上是否规范也很重要,甚至同等重要,因为论文在形式上规范与否在一定程度上反映了作者的科研态度、眼界和水平。加之论文是科学研究成果的一种重要表现形式,那么一篇论文即使学术价值很高,但如果形式上不合乎规范,那起码算不上是一篇好论文,其品质和影响力也会因此而受到影响。在国内有一部分人认为形式规范不重要,其实这种说法很肤浅。论文写作如果不遵循提出问题、文献回顾和综述、引用、参考文献等在内的形式规范,如何让审稿人看出其创新之处,并保证实质规范。正是在这一意义上,默顿认为形式规范极为重要[32]。没有形式规范如何保证和实现实质规范,学术上的传承和积累正是基于这样的形式规范。

笔者在多年前的访美过程中,基于与教授和博士研究生的交流,明显感觉到他们很重视论文写作的形式规范。况且遵循这些形式规范是学术研究的基本要求,所以在论文写作中要特别注意,做到严谨而规范。国际学术期刊对学术研究及其论文写作在形式上常有一些明确的规定,甚至一些大学在研究生阶段会开设有关课程,以便让学生明了这些要求。与APA、MLA、Chicago Style等欧美流行的文体手册相比,国内学术期刊的要求则简单得多,即使作为最新国家标准的“信息与文献参考文献著录规则”(GB/ T 7714-2015)在不少地方也显得简单,让初学者无所适从。

4.1 论文长度论文可长可短,其长度只是评价论文品质的一个因素,不是最重要的因素。但论文的长度限制有时会影响论文品质,只有具备一定的长度才可能把比较复杂的问题论述清楚。6—8页的篇幅无法把一个中等学术问题的经验研究论述清楚,英文摘要和参考文献要占一定的篇幅,如果参考文献中英文对照著录的话,占有篇幅更大;最后只有压缩论文导言、综述、讨论等部分,那就变成自说自话了。

笔者所阅读的许多欧美英文经验研究论文一般都比较长,能充分而详细地阐述论文所研究的问题,阅读这样的论文可以让人对相关问题有清晰的了解[33-35]。而在国内,有些学术期刊对论文长度有较严格的限制,论文即使很有新意如果不删减也很难发表,这种对论文长度的规定在一定程度上影响了论文的品质。当然,也有例外。R.哈特向的“地理学的性质”曾于1939年在Annals AAG上以论文的形式发表,独占3和4两期,后来出版单行本,成为地理学经典理论著作,这种出版形式在地理学期刊史上可能空前绝后。新世纪以来,笔者注意到在其他学科有几篇长文发表,最长的一篇论文是《清华大学学报》(哲学社会科学版)2014年5期5-72页发表的许章润论文“汉语法学论纲——关于中国文明法律智慧的知识学、价值观和风格美学”,长达12万多字;《外国文学评论》2014(4)梁展围绕康有为《大同书》的文明论知识谱系的政治地理学论文是另一例,共45页。

但是,论文并不是越长越好,而是要根据研究问题的需要,以能够把问题说清楚为止,可长可短,尽量简洁,但好论文不嫌长。

4.2 文献综述国内学术论文在结构上大体与国外一致,但总体而言,国内研究综述比较简短,通常与导言结合在一起,深度和广度不够。

文献综述不仅是论文写作学术规范的重要组成部分,而且是我们在同行基础上作出新的发现的阶梯。只有这样才能真正实现学术的积累和创新。我们的有些论文只是就某一问题提出自己的看法,而事先没有了解已有的相关研究,也不会在论文中详细回顾和评述这些理论与经验研究成果,这样很容易导致自己的研究与已有研究成果重复,无法取得突破。相反,在所阅读过国外英文论文中,几乎每一篇论文在开头导言之后都会详细评述与研究问题相关的理论和研究成果。这样做不仅是学术规范的一部分,体现出对同行的尊重,而且也有助于作者认清自己论文的贡献和在学术谱系中的地位,正所谓“站得高,看得远”,有助于在继承的基础上有所开拓,乃至实现新突破。我们在文献综述方面还要向国外同行学习,只有这样才能避免哈佛大学经济史家大卫·兰迪斯(David Landes)所谓的中国同行对身边的创新视而不见,直到考古的时候才发现的尴尬局面[36]。在这方面,也需要审稿人和学术期刊编辑作出努力。我们在研究一个问题时,要关注同行所做出的相关研究,并在文献综述或学术史回顾时给予恰当的评价和引证。否则我们的研究成果和知识常常成为知识孤岛,而迥异于欧美成果中知识的涓涓细流。这样,研究就进入有关问题的学术史了,审稿人和读者更容易看出作者的学术贡献[11]。学术史回顾是重要的学术对话形式。

4.3 引证做学术研究需要在前人的基础上有所继承和发展,要学会“站在巨人的肩膀上”[36]。这种继承性通常体现在论文中文献引证、注释和参考文献上。在写作过程中,如果引用了他人的观点、数据和方法等,均应当以明确、不易被读者误解的方式标注出来。与我们自己的见解不一的可以用注释的方式表示出来;对论文名称、作者、内容或概念有时也需要详细一些的解释,如果放在正文中会打断文章脉络,这时借助于注释。中文地理期刊的引证多采用“顺序编码制”,有时即使直接引文也不在行文中标注出引文所在的页码,如果一个文献在一篇论文中只被引用一次,把引用页码放在参考文献中倒也无所谓,如果多次引用同一个文献,就应当在行文中标注出引证页码,以方便编辑和读者查对,更简单的处理方法是把引证页码统一放在行文中。在国际上,英文人文地理论文由于引用较多,大多采用“著者—出版年制”,在所引用的内容后面括注作者姓、年份(和页码)等。其实,从方便作者写作和读者阅读的角度,中国社会科学院系统的以《中国社会科学》为代表的期刊所采用的脚注更好,在阅读时不用像阅读采用顺序编码制的期刊论文那样前后来回翻动。

我国国家标准推荐了两种引证方式,在笔者看来“著者—出版年制”要优于“顺序编码制”。这是因为前者在行文中给出了文献作者、出版年份和页码这些最重要的学术信息,有时读者并不需要翻看后面的参考文献就能够获取想获得的信息;另外,“著者—出版年制”在形式上更加突出了学术研究者本身,是一种以人为本的学术激励的表现形式;最为重要的是,在引证文献较多时,“著者—出版年制”更加方便作者写作,可以避免在采用“顺序编码制”容易出现的不一一对应的错误。所以,笔者建议,国内人文地理期刊可学习《地理科学进展》,采用“著者—出版年制”。在2015年参考文献编制和引用新国标中,标准制订者可能是为了与顺序编码制相统一,“著者—出版年制”中的页码标注方式采用在括号外的上标形式。笔者觉得这种形式对作者不友好,显得麻烦,如“(Sheppard, 2015)1117”就不如采用“(Sheppard, 2015: 1117)”方便。其实,国际地理学重要学术期刊Annals AAG曾经采用脚注和数字编码式引证体制,后来改用哈佛体制(与我们国标中推荐的“著者—出版年制”相近)。

就引证内容而言,有三点值得国内同行注意。其一,放在引号中的内容要与原始文献相同,除非作出处理的明确标识。其二,有一类引用值得审稿同行和编辑注意。有些外文著作或论文已经被译成中文,即有了中译本。这时如果作者阅读的是中译本,一般就应当引用中文文献,不能为了显示自己学贯中西,就跳过中译本而直接引证外文文献。如果真看过了外文文献还问题不大,否则有可能弄巧成拙,被认真的读者发现破绽。例如,既然作者阅读的是外文文献,那么文中的文字怎么跟同行的中译本中的一模一样。那样的文句又不是像“求知是人的天性”这样的简单文字,各人翻译不可能一模一样。其三,不能故意忽视国内同行的最相关成果,转而引用欧美同行的类似成果。

总之,论文在形式上符合有关规范,这是论文写作的最基本要求、最低要求,论文形式上是否规范也是作者科研态度的一种体现。对我们来说,国外论文的写作规范还有一些是值得学习和借鉴的,在这方面,中文地理期刊的编辑也要经常提醒论文作者。

5 讨论和结论学术论文主体的最后一部分是研究的结论和讨论。外文文献一般用“结论和讨论”或“讨论和结论”(discussion and conclusions)作为标题。在讨论部分,作者一般会将自己的研究发现与已有研究的结果进行对比,提出有争议的论点并进行讨论,提出存在分歧的可能原因,进而顺理成章地引出需要进一步研究的一些问题。从这部分常常可以比较容易地看出作者研究的创新之处。讨论部分的篇幅可长可短,长的讨论可能单独成节,与结论分开并放在结论之前,偏重数理方法的论文更容易这样安排。讨论部分比较短的话,标题直接用“结论”,不出现“讨论”一词,并放在结论之后,在文中的位置就与我们中文论文相似了。结论主要是陈述基于调查研究得出的发现,总结研究对知识和理论的贡献,同时也指出其可能的局限与不足。国内论文同样有结论部分,但大多数都是对论文内容的概括,有不少论文甚至没有结论或者只有一二句话,同时也会提出几项建议和对策。一般而言多数论文缺少对研究发现的讨论,近来一些论文有明显的改进[22]。总体而言,中文论文的讨论部分有待大大加强,以突出作者研究发现的意义[37]并引申出要进一步研究的问题。而且,这部分写作最为自由,可以自由发挥,展示自己的文笔和学术视野。

6 致谢尽管中文世界关系文化异常发达,但作为建构这种关系一部分的致谢文化却很不发达。在多年的学术生涯中,阅读中外论著无数,但对中外论著在致谢部分的差别印象深刻。总的感觉是,好多中文论著都没有致谢部分,即使有内容也显得明显偏少,不够大方。在多年的审稿过程中,笔者对有的论文提出了重要的修改意见,甚至替作者直接作了修改和补充,但作者在终稿中也没有致谢审稿人。笔者曾就教材、译著、著作给主编、译者、编辑提出一些修改意见,在修订本也未见到致谢(有的可能被编辑删除了),作者和译者甚至心里可能还有怨言。

与国内的致谢文化不发达相比,欧美同行做得要好一些。翻看他们主流的大学地理教材,致谢部分大多比我们的长,甚至有几页纸。他们的学术期刊论文也常有致谢部分,致谢的内容也较为具体、明确,致谢的对象则包括资助机构、基金会、学界同行、研究生、技术人员、编辑、审稿人、政府机构等。城市地理大教授C. D.哈里斯在谈到“城市的性质”一文[38]写作经验[39]时,他特别提到,写这篇理论性论文是第二作者Ullman E L的想法,而他自己是想写篇经验性论文的。笔者在世纪之交读到这篇文章时,教授的诚实深深打动了我,曾与几名本科生将“城市的性质”一文译成中文并编入内部阅读文选,后来笔者主持翻译的一本著作就是基于诚信原则分配荣誉的。

7 参考文献著录参考文献可以反映作者对一个领域研究文献的掌握情况,是否全面和准确反映了作者的学术水准和眼界。国外论文的参考文献一般是按照作者姓氏将所有的参考文献列于论文主体之后、附录之前,而且文献著录都非常完整、全面,即使引证网上的文献也著录完整;而每一条参考文献是按作者姓名、出版年份、文献名称、出版单位、页码等进行著录。

国内地理学论文多采用顺序编码制,即按文献在文中出现的先后顺序进行编排。国内论文在参考文献著录时,不规范的现象还不少。例如,一些论文未按国家标准或学术期刊要求著录前三位作者(如果有的话),而只是著录第一责任者,后面用“等”就把其他责任者省略了;对论文集中的论文而言,有时引证作者不著录论文的作者和题目,只著录文集责任者、文集名称等。最大的问题是论文引证者不给出所引论著所在或引用的页码。一些发表在级别很高的期刊上的论文在引证文献时也不给出文献的起止页码,一些放在引号中的引文在文献或文中给出的页码找不到所引的内容。另外,值得一提的是,不少国内学者常常把英文期刊中的卷数与期数弄混了,把卷数当成期数,商务印书馆新版的《历史的地理枢纽》在这方面也多处出错,令人遗憾。

还有一些论文把并没有实质引用的文献列入参考文献。仔细的读者会发现所引文献与其论述无关或关系较小。这种为引用而引用要不得,看似引用实质上没有引用,这样做会败坏学术风气,表现出作者明显的投机性。建议审稿人在审稿时加强对这种引用的审查。编辑更不能在他人的论文中塞进其所编辑期刊上的文献,至多可以提醒作者引用那本期刊上的相关论文。

现在国内地理期刊在参考文献部分逐渐采用中英文对照的形式。但是,有一个问题值得注意,即如果作者阅读的是中文文献,那么中文文献信息应当出现在对应参考文献的前面,括注文献英文信息。而不是相反,即无论何时均是文献的英文信息在前,中文信息在后面的括号里。这既不符合国际学术规范,又表现出文化不自信。笔者甚至主张只著录原始文献信息,不括注英文。这样省下来的版面,让作者把文献综述或讨论部分扩充一下。

8 结论学术论文写作是学术研究的重要一步,其规范与否直接关系了作品的品质和影响力,值得我们认真对待。与国际重要学术期刊上的论文相比,国内人文地理论文在研究问题交待、文献综述、行文引证、研究发现讨论、参考文献等方面还存在一些不足。针对这些不足,笔者基于多年的阅读、写作和学术写作教学经历,提出了自己粗浅的看法,供同行、编辑、标准制订者参考,也请方家不吝赐教。我们要走向国际,除了需要学习“洋八股”[40],更需要我们尽快走出学徒状态,提出我们中国的原创性问题,作出原创性的发现。这是时代对我们提出的紧迫要求。

致谢: 感谢匿名审稿人和编辑部的修改意见,帮助笔者澄清了一些思路;也感谢谈静华的研究协助。| [1] | 方创琳, 周尚意, 柴彦威, 等. 中国人文地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011, 30(12): 1470-1478. [Fang Chuanglin, Zhou Shangyi, Chai Yanwei, et al. Updated progress and perspectives of the discipline of human geography in China[J]. Progress in Geography, 2011, 30(12): 1470-1478. DOI:10.11820/dlkxjz.2011.12.002] |

| [2] | 何金廖, 黄贤金. 21世纪中国人文地理学研究的国际影响定量分析与挑战[J]. 地理科学进展, 2017, 36(1): 112-124. [He Jingliao, Huang Xianjin. Quantitative analysis and challenges of Chinese human geography in the international academia since 2000[J]. Progress in Geography, 2017, 36(1): 112-124. ] |

| [3] | Dong G P, Ma J, Harris R, et al. Spatial random slope multilevel modeling using multivariate conditional autoregressive models:A case study of subjective travel satisfaction in Beijing[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(1): 19-35. DOI:10.1080/00045608.2015.1094388 |

| [4] | Qiao J J, Lee J, Ye X Y. Spatiotemporal evolution of specialized villages and rural development:A case study of Henan province, China[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(1): 57-75. DOI:10.1080/00045608.2015.1086951 |

| [5] | Long Y, Shen Y, Jin X B. Mapping block-level urban areas for all Chinese cities[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(1): 96-113. DOI:10.1080/00045608.2015.1095062 |

| [6] | 刘云刚, 李志刚, 黎斌. 西方人文地理学研究评述与借鉴——面向知行合一的中国人文地理学[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1224-1233. [Liu Yungang, Li Zhigang, Li Bin. A critical review of research methods of Western human geography:A combination of knowing and doing for Chinese human geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1224-1233. DOI:10.11821/dlxb201408015] |

| [7] | 刘云刚, 王丰龙. 西方主义与实证主义幻象:近三十年来中国人文地理学理论研究透视[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 14-19. [Liu Yungang, Wang Fenglong. Reexamining Chinese human geography:Perspective of theoretical studies in recent thirty years[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 14-19. ] |

| [8] | 刘云刚, 许学强. 实用主义vs科学主义:中国城市地理学的研究取向[J]. 地理研究, 2010, 29(11): 2059-2069. [Liu Yungang, Xu Xueqiang. Pragmatism vs.scientism:Which is the sponsor of urban geography in China?[J]. Geographical Research, 2010, 29(11): 2059-2069. ] |

| [9] | 王兴中, 刘永刚. 人文地理学研究方法论的进展与"文化转向"以来的流派[J]. 人文地理, 2007, 23(3): 1-6. [Wang Xingzhong, Liu Yonggang. The progress of the research methodology on human geography and the schools since "cultural turn "[J]. Human Geography, 2007, 23(3): 1-6. ] |

| [10] | 白光润. 地理学的哲学贫困[J]. 地理学报, 1995, 50(3): 279-287. [Bai Guangrun. The philosophical poverty of geography[J]. Acta Geographica Sinica, 1995, 50(3): 279-287. ] |

| [11] | 汤茂林. 我国人文地理学研究方法多样化问题[J]. 地理研究, 2009, 28(4): 865-882. [Tang Maolin. The diversification of research approaches in human geography in Mainland China[J]. Geographical Research, 2009, 28(4): 865-882. ] |

| [12] | 邓正来. 知识生产机器的反思与批判——迈向中国学术规范化讨论的第二阶段[J]. 西南政法大学学报, 2004, 26(3): 3-6. [Deng Zhenglai. Retrospecting and criticizing the apparatus which knowledge is made out of[J]. Journal of Southwest University of Political Science and Law, 2004, 26(3): 3-6. ] |

| [13] | 汤茂林. 我国人文地理学研究的若干基本意识问题[J]. 人文地理, 2010, 25(4): 1-6. [Tang Maolin. The methodological issues of human geography researches in mainland China[J]. Human Geography, 2010, 25(4): 1-6. ] |

| [14] | 汤茂林, 蒋永华. 我国人文地理学研究、教学与出版关系论——以出版为中心的探讨[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 154-159. [Tang Maolin, Jiang Yonghua. On the relationship among research, teaching and publishing of human geography in mainland China:A publication-centered discussion[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 154-159. ] |

| [15] | 魏也华. 人文地理学研究与学术论文写作漫谈[J]. 世界地理研究, 2010, 19(3): 159-166. [Wei Yehua. On scholarly research and writing in human geography[J]. World Regional Studies, 2010, 19(3): 159-166. ] |

| [16] | 姚鲁烽, 何书金, 赵歆. 地理学论文写作[M]. 北京: 科学出版社, 2015. [Yao Lufeng, He Shujin, Zhao Xin. Geographic Paper Writing[M]. Beijing: Science Press, 2015.] |

| [17] | Lin C S. The growth and structural change of Chinese cities:A contextual and geographic analysis[J]. Cities, 2002, 19(5): 299-316. DOI:10.1016/S0264-2751(02)00039-2 |

| [18] | Zhao X B, Chan C K, Sit T O. Globalization and the dominance of large cities in contemporary China[J]. Cities, 2003, 20(4): 265-278. DOI:10.1016/S0264-2751(03)00031-3 |

| [19] | 艾肯特·S, 瓦伦丁·G. 人文地理学方法[M]. 柴彦威, 周尚意, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 7. [Aitken S, Valentine G. Approaches to Human Geography[M]. Chai Yanwei, Zhou Shangyi, et al, trans. Beijing: The Commercial Press, 2016: 7.] |

| [20] | 贺灿飞, 潘峰华. 溢出效应还是挤出效应——对北京市制造业外商直接投资的实证分析[J]. 中国软科学, 2006(7): 96-106. [He Canfei, Pan Fenghua. Spillover effects or crowding out effects:An empirical study on FDI in the manufacturing industry in Beijing[J]. China Soft Science, 2006(7): 96-106. ] |

| [21] | 黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间政治的规训机制[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1063-1075. [Huang Gengzhi, Xue Desheng. Discipline and anti-discipline:Spatial politics of urban street vending in Guangzhou since the 1990s[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(8): 1063-1075. DOI:10.11821/xb201108006] |

| [22] | 陈果. 基于广州实证的后改革时代中国城市住房权问题[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1973-1986. [Chen Guo. Housing rights in postreform urban China:A case study of housing differentiation and justice in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1973-1986. ] |

| [23] | Sheppard E. Thinking geographically:Globalizing capitalism and beyond[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2015, 105(6): 1113-1134. DOI:10.1080/00045608.2015.1064513 |

| [24] | Lin C S. Evolving spatial form of urban-rural interaction in the Pearl River Delta, China[J]. The Professional Geographer, 2001, 53(1): 56-70. DOI:10.1080/00330124.2001.9628434 |

| [25] | 梁鹤年. 比较研究:论方法[J]. 城市规划, 2003, 27(11): 46-55. [Liang Henian. Comparative research:On method[J]. City Planning Review, 2003, 27(11): 46-55. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2003.11.011] |

| [26] | 李旭旦. 现代地理学的几个问题[J]. 地理知识, 1979(9): 1-2, 5. [Li Xudan. Several problems of modern geography[J]. Geographical Knowledge, 1979(9): 1-2, 5. ] |

| [27] | 汤茂林. 问题主导还是方法主导?——对我国人文地理学研究的方法论思考[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 19-23. [Tang Maolin. Problem-dominated versus method-dominated?A reflection on the methodology of human geography research in mainland China[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 19-23. ] |

| [28] | 大卫·哈维. 地理学中的解释[M]. 高泳源, 刘立华, 蔡运龙, 译. 北京: 商务印书馆, 1996. [Harvey D. Explanation in Geography[M]. Gao Yongyuan, Liu Lihua, Cai Yonglong, trans. Beijing: The Commercial Press, 1996.] |

| [29] | 周一星. 城市研究的第一科学问题是基本概念的正确性[J]. 城市规划学刊, 2006(1): 1-5. [Zhou Yixing. The primary scientific issue of urban research in China is the correctness of basic urban concepts[J]. Urban Planning Forum, 2006(1): 1-5. ] |

| [30] | 约翰斯顿·R J. 地理学与地理学家——1945年以来的英美人文地理学[M]. 唐晓峰, 李平, 叶冰, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 1999: 93. [Johnston R J. Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography Since 1945[M]. Tang Xiaofeng, Li Ping, Ye Bing, et al, trans. Beijing: The Commercial Press, 1999: 93.] |

| [31] | 周尚意, 主编. 人文地理学野外方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010. [Zhou Shangyi, ed. Fieldwork Methods of Human Geography[M]. Beijing: Higher Education Press, 2010.] |

| [32] | 陈学飞. 谈学术规范及其必要性[J]. 中国高等教育, 2003(11): 23 [Chen Xuefei. On academic norm and the necessity[J]. Chinese Higher Education, 2003(11): 23 ] |

| [33] | Marton M A. Mega-urbanization in southern Jiangsu:Enterprise location and the reconstitution of local space[J]. Chinese Environment and Development, 1995, 6(1/2): 9-42. |

| [34] | Tacoli C. Rural-urban interactions:A guide to the literature[J]. Environment and Urbanization, 1998, 10(1): 147-166. DOI:10.1177/095624789801000105 |

| [35] | Douglass M. A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages[J]. Third World Planning Review, 1998, 20(1): 1-33. DOI:10.3828/twpr.20.1.f2827602h503k5j6 |

| [36] | Landes D S. 为什么是欧洲和西方, 而不是中国?[J]. 舒萍, 译. 开放时代, 2008(3): 36-50. [Landes D S. Why Europe and the West, Why not China?[J]. Shu Ping, trans. Open Times, 2008(3): 36-50.] |

| [37] | 李小玲. 学术论文中引言与讨论的核心内容及其对应关系[J]. 热带地理, 2014, 34(1): 130-132. [Li Xiaoling. Core contents of the introduction and discussion in an academic paper and their corresponding relationship[J]. Tropical Geography, 2014, 34(1): 130-132. ] |

| [38] | Harris C D, Ullman E L. The nature of cities[J]. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1945, 242(1): 7-17. DOI:10.1177/000271624524200103 |

| [39] | Harris C D. "The nature of cities" and urban geography in the last half century[J]. Urban Geography, 1997, 18(1): 15-35. DOI:10.2747/0272-3638.18.1.15 |

| [40] | 彭玉生. "洋八股"与社会科学规范[J]. 社会学研究, 2010(2): 180-210. [Peng Yusheng. The structure of empirical social research[J]. Sociological Research, 2010(2): 180-210. ] |