空间这一概念在地理学研究中占据绝对核心地位,地理工作者较多注重对已知事象空间规律的探寻,而对空间产生的原因及其意义系统关注较少[1]。进入20世纪60年代以后,当代学术思潮出现了“空间转向”,人们不再把空间简单视为一个静止的自然容器,而是认识到空间中充满着各种社会关系,亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)明确指出“(社会)空间是(社会)产物”[2]。在中国旅游研究史上,对旅游的空间研究亦一直是旅游研究的热点问题,深受空间转向思潮影响,旅游空间研究出现了关注“旅游空间本身”而非“旅游空间中的要素”[3]。权力(power)是政治哲学视阈下研究的核心对象,托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes),马克斯·韦伯(Max Weber),安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)等知名学者均有经典代表作论述。这些权力理论往往被视为传统权力理论,注重从宏观视角解剖权力,指涉国家权力或政府权力,聚焦权力掌权者是谁,又对谁实施了权力。米歇尔·福柯(Michel Foucault)独辟蹊径,认为对权力施行者和承受者的研究不应是权力研究核心问题,核心问题应是权力的运行机制如何,是怎样对人的身体、生命以及生活方式进行规训、改造的计谋、策略或者机制,通过系谱学方法建立了微观权力学说。福柯并没有对权力进行明确定义,而是致力于从不同视角和层面来阐释权力,包括“开辟了从空间入手揭示权力机制及其后果的视角”[4],将空间视为“一种生产话语进行考査,强调空间的社会性内涵”[5],将权力看做是“一种生产性的实践或者说生产性网络”[6],认为权力不会浪费在那些不会产生回报的人身上——如国家对待麻风病人和控制瘟疫会采取不同的空间政策[7],正如资本的逐利本性确保其不会将触角伸向无利可图的空间,空间是资本运作的空间也是权力施行的空间,空间里弥漫着各种意图。

受上述西方对空间批判性思潮的影响,目前国内外已有学人运用福柯的微观权力学说进行相关研究,而将其应用于小微空间的经验研究方面,国外有代表性的如对英国的移民搬迁中心[8]、俄罗斯的孤儿医疗空间[9]、英国的“确保开端计划”儿童中心[10]、俄罗斯监禁妇女的刑法空间[11]、英国的游泳池空间[12]等;国内有代表性的如教室空间[13]、博物馆空间[14]、敬老院空间[15]等。福柯的微观权力学说在旅游研究中的应用,主要是约翰·厄里(John Urry)在福柯有关“凝视”著述的基础上提出“旅游凝视”理论,然而必须看到,“厄里的‘旅游凝视’理论多是针对西方游客到第三世界国家旅游而提出的”[16]。此外,“凝视仅是其中一个典型的权力技术手段”[17],而从较为综合的微观权力视角对旅游小微空间的研究极为少见。在旅游中,存在各种不同类型旅游空间。其中,游船空间是一个特殊的空间,具有双重性,一方面,游船空间是一种交通工具空间,游客是借助在游船空间中获得对游线空间的旅游体验;另一方面,游船空间是一个被游客视为具有“船舶休闲”功能的旅游空间。然而,游船空间做为一个小微旅游空间,却极少被研究者所关注。笔者对游船空间进行考察,发现可以用福柯微观权力学说来解剖游船空间。因此,本文研究的主要问题是游船空间是如何由物理空间变成权力空间,权力在游船空间中怎样借助一系列的技术手段对游客进行规训。

2 研究对象及研究方法 2.1 研究对象本文的游船有别于邮船/邮轮,后两者是行驶于远洋型和沿海型的邮船/邮轮旅游,属于远程长时旅游,而游船是行驶于江河湖型的观光旅游,是近程短时旅游。主要指都市水上游的游船,往往是行驶于都市最繁华的地段,游时普遍在80分钟/趟左右,最典型的国外如法国巴黎的塞纳河水上游、日本大阪的水上游、新加坡的新加坡河水上游等游船,国内如上海的黄浦江水上游、广州的珠江水上游、天津的海河水上游等游船。研究对象是珠江广州城区段上的珠江夜游游船,该段内共有8个码头,由西向东分别是芳村、西堤、天字、省总、大沙头、中大、海心沙、广州塔,其中天字码头是广州历史最悠久珠江游码头,至今近300年历史,而大沙头码头是广州最大的珠江游码头,有“农业银行号”等20几艘游船运营到珠江夜游中。

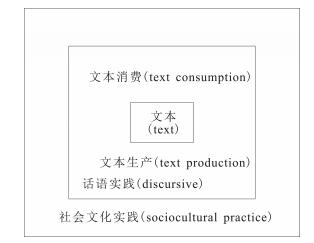

2.2 研究方法话语(discourse)不是孤立静态呈现的文本或语言,而是“一种重要的社会实践形式,并作用于社会关系、社会身份甚至整个社会世界的构成”[18]。因此,话语不仅是现实的反映,也是社会实践的重要组成部分,是我们所处社会语境中言说方式的一种方式。批评话语分析是通过对文本/话语这一社会实践的形式进行分析来研究各种社会问题,不以理论建构为终极目标,注重对研究对象的解释,揭示文本/话语隐含的意识形态及权力关系[19]。在经验研究中,批评话语分析多数遵循Fairclough的三向度模型(图 1)[20]。

|

图 1 批评话语分析的三向度模型 Fig.1 The Three Dimension Model of Critical Discourse Analysis 来源:参考文献[20]。 |

该模型将话语看作是文本、话语实践(文本生产和消费)以及社会文化实践。其中,对文本的分析就是对文本内容和形式的语言学分析,主要分析词汇、语法、语义以及语篇整合等;对话语实践的分析主要研究话语被生产、分配和消费的过程[21];对社会文化实践分析主要是分析话语与权力和意识形态之间的关系[22]。因此,本文遵从建构主义研究范式,以批评话语分析为研究方法,重点从第三个向度即社会文化实践对游船空间进行研究。通过非参与观察、参与观察、摄影、半结构访谈等方法获得研究文本/话语,具体而言,2016年9月开始至今,前往广州天字码头、大沙头码头、海心沙码头、广州塔码头对游船进行调研,结合对网络文本的收集,共获得游船宣传文本22份,游船相片165张,访谈文本12份,日常对话记录6份,座位表 1份,游时排列表 5份。

3 游船空间的转变 3.1 空间权力的对象转变在福柯看来,交通与空间生产关联紧密,“并不是建筑师,而是工程师和桥梁、道路、管线、铁路的建造者,以及技术员(他们专职控制着法国铁路)——这些人才是构想空间的人”[23]。一方面,船作为一个交通工具,扮演着输送旅客及货物的功能,是16世纪以来十分重要的经济发展工具;另一方面,船则扮演着“征服”角色,是一个征服者开疆拓土的工具,其“漂浮性”及“无地点性”隐喻着对所前往空间的无限想象。这种“漂浮性”及“无地点性”的隐喻,恰是福柯在《另类空间》一文中,在描述异托邦(heterotopia)的第六个原理时:“将船视为异托邦空间的经典范例(par excellence),在没有船的文明中,梦想干涸了,间谍取代了冒险,警察代替了海盗”[24]。船向游船的转变,此时其主体的功能已发生了本质改变,既不是经济发展的工具,亦非开疆拓土的工具,游船空间主要是被标榜为旅游的空间。这种转变,率先发生变化的是空间权力的对象,权力的对象包括权力的承受者和承受者所受施权力的所指,从以往的旅客及征服者转变为旅游者,从空间中物的消费转变为空间自身的消费,游船从以往的工具及前往异域的器具转变为自身则是异域是消费的主体,这种转变促使新的权力文化的诞生。船向游船的转变,已失去了船在异托邦空间的隐喻,转而变成列斐伏尔终其大半生所批判的“现代社会单调乏味机器般的有节奏的日常生活”[25],这种“千篇一律中的多样性”的日常生活是权力施行者规训的结果,游船所标榜的“旅游空间”,本质上既应是“日常生活”的一部分,又当高于“日常生活”,然而当前的社会文化实践语境下,游船空间似乎也成为“千篇一律中的多样性”日常生活的一个镜像。这是本文解读游船空间的语境之一。

3.2 空间的符号化转变船是生产性的,而游船是消费性的,游船成为被消费的符号景观,游船空间充满着符号化。“符号景观是一种由感性的可观看性建构起来的幻象,它通过默默的、不干预的、迷人的‘看’控制、奴役大众”[26]。游船表征的不再是水路交通和运输的工具这层含义,而是具有丰富的社会意义,游船是一种身份的象征,它代表着舒适、时尚、权力、品位和速度,主要是作为符号而消费。行驶于都市城区的游船,往往其造价不菲、布局及装饰尽显尊贵气派,且甚有攀比之势,“2001年9月,广州市客轮公司最豪华的游轮‘花城明珠’号在珠江进行了首航,造价400多万元……2003年,造价800万元的多功能双体豪华游船‘银海豚’游船投入使用……同年,‘信息时报号’也建成使用,成为目前我国内河最豪华的观光游轮之一……2004年,金航游轮公司推出广州第一艘独具岭南文化气息的豪华仿古游轮“金舫号”,造价高达1000万元……”(中国旅游报,2007-09-12),造价及“最”的攀比,主要是象征意义及符号价值的比拼。而游客所声称的“在游船空间中合影可以晒到微信朋友圈,等待大家的点赞”被权力发出者转变为“游船空间是晒时尚晒权力的符号”,借由符号所指规训着游客的言行举止及消费意识与理念。尽管游船的空间是被标榜为旅游的空间,应是一个被赋予“闲暇、自由、娱乐”的意涵,游船公司及其工作人员亦理应向游客传达这样的信息。但在现代社会,权力弥散在我们周围,它可以在最细微的地方被捕捉到,正如福柯所言“权力效应沿着一个渐进的细微渠道流通,它抵达个人,抵达了他们的身体、姿态和全部日常行为”[27]。游船空间中物的使用价值让位于符号价值,消费不再是传统意义上的占有,而是一系列表达符号所指的实质,成为“一种符号的系统化操控活动”。船的生产性向游船消费性的转变,使得经典马克思的“物质生产第一性”理论逻辑,逐渐让位于现代的“消费—符号统治性”叙事逻辑,这种让位既是“空间转向”思潮中空间权力化的重要表征,亦是后现代视域下空间思想研究的主要指向。这是本文对游船空间解读的另一语境。

4 游船空间解读 4.1 空间的分割 4.1.1 空间的分层游船普遍分为三层,此分层有其客观制约,因游船所穿梭的游线往往有桥,桥会对游船限高,在广州珠江游段对游船限高为10米。各艘游船在其宣传册都对每一层空间进行了明确的定位,如“工商牡丹卡号”游船“首层船舱是一个集会议、用餐、表演于一体的大型综合性场所,有水上舞台、LED屏幕墙、杜比音响、流动性厨房、自助餐台;二楼配有水上酒吧、包厢、KTV房;三楼则是露天观光平台”(宣传文本)。权力施行者根据物品功能效用,充分考虑游客多元需求,对空间进行分层,对每层空间进行再分割,其功能区井然有序,层层递进,体现出游船“整体空间—每层空间—单元空间”的空间语法秩序,汪民安认为“商品遵从某种秩序,但摆脱了等级性秩序;它们遵从类型学的秩序,而不是结构主义意义上的秩序[28]。“首层豪华包房是商务洽谈区、靠窗两边是观光游览区、中间是具有西关特色的中式餐厅,第二层的包厢是情侣私密区、背面是舞台梦幻表演区、中间是大型通透的西餐厅,第三层是自由活动的人际交往区”(游船经营者对游客的介绍),明确的功能定位折射出权力施行者对游船空间施展权力,进而生产出不同性质的社会空间及社会关系,正如黄凤祝“社会空间是一种制度化的‘生活空间’,这种空间有一定的秩序和准则,这些秩序和准则是由统治者的共识产生,与一般人的共识没有多大关系。……由此他们就可以界定和垄断生产关系,界定和创造社会空间”[29]。

4.1.2 座位的排列如果说游船空间的分层体现的是类型学的秩序,那么座位排列则渗透着等级性秩序。广州珠江游段的游船,座位少的有70客位,多则达628客位,以300—500客位的游船居多。一方面,游船每一层都有“优越空间”,首层及第二层是包厢空间及沿窗空间,顶层则是沿江空间,少数游船如“金舫号”游船专门在第二层开辟一小块露天平台,搭建起一个具有岭南韵味的别苑亭阁,这些空间通常具有私密性好、独享性强、视野佳等特点,相应地,这些空间的价值通过不同的货币数量来表现,其座位的票价最高,VIP座位通常是普通座位价格的数倍。权力的行使借助于空间进行运作,人们之间的上下、高低、尊卑乃至贵贱等权力关系外化为对不同样态空间的占有,或在同一空间时处的具体不同座位上。典型的如游船在接待政要考察、公司庆典、主题聚会等集体性活动时,通过座位的排列则尽览权力关系,凸显等级性秩序。另一方面,游船首层和第二层通常采用矩形桌长条凳的座位布局,每桌可入座4位游客,座位较为固定,整体上呈现横成行、竖成列,中间是过道,横竖均成一条线的条块状空间模式,类似于传统课室的“秧田式”座位排列方式,唯一不同的是客人面对面坐,而“秧田式”座位学生只看见前面同学背影,都面对着黑板。这种排列方式,充分调配了游船整体可利用空间,充分体现了资本逐利的本性,而其秩序化则便于权力的施展与控制。游船第三层则采用围桌会谈式布局,布局的本意是营造惬意悠闲的生活气息,但由于座位排列过密、公共空间过窄,使得实际场景显得突兀与不合调,游客争先恐后的拍照、大声的喧哗、躁动与不安。

4.2 时间的编排福柯把权力对时间的控制分为分解、序列化、综合利用的过程[30],即“把时间分解成连续的或平行的片断,每个片断应该在规定的时间内结束;根据一个分解计划——各种简单因素的序列,来组合这些细微过程,由简到繁的把它们组合起来;确定这些时间片断,决定每一片断的持续时间,用考核作为结束;制定更细致的系列,根据每一个人的水平、资历、级别,为他规定适合于他的操练”[31]。上述对时间编排的四个环节主要是学校用于控制学生时间、肉体和精力的关系,但折射在游船的时间编排上。每趟游船游时80分钟,主要分解为“15分钟(上船)—50分钟(活动)—15分钟(离船)”(游时排列表)三个阶段。每个阶段通过一系列安排进行序列化,进而实现时间的综合利用。前15分钟是游客登船、寻找座位入座、自由走动熟悉游船、游船广播介绍游览注意事项及景点概况等。中间50分钟是活动举办时间,一般会有3个活动,固定下来的有“摄影、川剧变脸表演、书法写作表演”,其活动时间顺序有严格编排,最先举行的是摄影活动,两名专职摄影师先进行20分钟左右的摄影,为后期相片的加工修饰及装订等事项留下宽裕的时间,确保游客到岸能及时选购相片。其次是10分钟的“川剧变脸表演”,将游客的目光及注意力集中在表演舞台,带动现场的氛围。最后是“书法写作表演”,邀请“书法家”现场作字画,将字画现场拍卖。后15分钟是游客准备离船、选购相片、支付拍卖费用换取作品、游船工作人员打扫卫生布置现场迎接新一批游客。因此,权力通过对时间的编排,规训游客按照时间表来活动,通过一定的程序控制游客的动作,进而榨取游客每一个时间段的注意力,最大限度地创造利润。

4.3 话语的渗透在福柯的研究中,话语不单指具体的语言表现形式,也不仅指语言结构系统要素,而主要突出的是话语如何在特定社会语境中、通过言语活动所呈现,具有该情境下何种社会意义,如何体现出权力的运作。麦克尼认为“正是在话语中,权力与知识结合在一起;话语分析、检验权力,知识复合体在一种微观层面上如何运作,如何产生出真理王国的特殊方式”[32]。摄影师在三楼甲板处为游客拍照,游船到岸时游客可免费领取镶有相片(长宽仅为4 cm× 3 cm)的钥匙挂件,同时晒有大尺寸的相片供游客挑选购买。“各位游客,我们免费提供摄影,需要专业拍照的请移步三楼甲板处,我为大家选取优美景观,参加摄影的游客可凭号在游船靠岸时领取镶有相片的钥匙挂件,机会难得。现在这个位置可选取广州塔为背景,想和广州塔合影的游客赶紧上来……请大家排队,我们节奏紧快些,不然一些人就错过优美背景,站好姿势,一二三,好了,下一位……”(摄影师A)。权力施行者为了最大限度利用时间与空间的价值,通过“免费”“专业拍照”“优美景观”“钥匙挂件”“难得”“广州塔合影”“错过”等话语规训更多游客到三楼甲板处,甲板处的狭小不仅突显空间优越价值,而且拥挤的空间更确保游客不会长时间停留,摄影的机械化、程序化动作使得过程连贯而紧凑,这一切都是为了给更多的游客拍照,其逻辑是更多游客拍照会有更多游客购买相片。“这趟船比上趟船多(指给更多游客拍照),应该会有更多人买”(摄影师B与游船工作人员A对话)。“难得来一次,买个大相片当纪念吧;摄影师也不容易,支持摄影师吧;我看你们是情侣,这相片拍得很好看,20元也很便宜;我们的摄影师很专业、小有名气的,多多支持”(游船工作人员B)。通过“难得”“纪念”“摄影师”“不容易” “情侣”“好看”“便宜”等话语劝说游客购买相片,除了强调物品的实用价值,还彰显物品的情感价值。

书法写作表演作为压轴的活动,用“高龄”“年近八十”“热衷公益”“有爱心”“长途赶来”“等候多时”等话语进行道德绑架;用“鸿运当头”“舍得”“室雅兰香”“有缘人”等话语进行感性渲染;用“百度搜索”“知名”“获奖”“作品估值”“现在只需”“优惠”“价值不菲”等话语树立绝对权威。游船空间在主持人的话语体系下形成一种强大的心理控制场,现场热烈的气氛、拍卖的快节奏与主持人的话语相互映射,构成了一个相互交织“话语空间”,产生了一种不容错过的“引诱话语”。“各位游客,大家晚上好,10月是我们游船的文化月,我们今晚很荣幸邀请到国内知名的书法家×××先生,×先生已年近八十高龄,一直热衷公益事业,屡次将其书画作品所得捐赠于公益小学,是一位有爱心的长者,×先生下午刚从外地长途赶来广州,就被我们公司请来为大家挥洒墨宝,现已等候大家多时,我们用热烈掌声欢迎×先生……×先生今晚做画‘鸿运当头’、‘舍得’和‘室雅兰香’三幅,他的作品屡获大奖,大家可以用手机百度搜索就知道他的书法作品估值,现在只需底价100元进行拍卖,优惠给有缘人,有可能你就只需用100元就可获得价值不菲的名画……”(活动主持人员)。

4.4 身体的控制在游船空间中,游客按票入座,除包厢及三楼临时围闭的隔离区(隔离区仅供购买该空间票位的游客)外,其它公共空间均可以自由走动,在三楼甲板处还专门开设一小块公共空间供游客拍照(与围闭的隔离区分开),期间,由于三楼是露天观光平台,在一二层的游客多数会到三楼甲板处进行拍照。游船表面上看似一个可以从一层到三层自由流动的空间,但每个人票在哪一层哪一座,基本就固定在那一层那一座,即使到其它地方,也是偶尔的走动,最终身体还是定位在起始位置。一方面,三楼供拍照的甲板处空间狭小,能容纳游客极为有限,多数游客“自觉”地拍照后离开回原位;另一方面,当某个区域的游客较多时,很快就会听到“请大家尽量回到自己所在票面的位置,保持良好的秩序,到三楼甲板拍照的游客,请按工作人员指引,分批有序进行,拍完照的游客,请尽快离开”(游船广播)。“我们每一层都配备有定额的同事,每位同事负责各自岗位的工作,大家自然不希望自己照看的区域出状况,特别是人多容易添加工作量,你看有时这么多一二层的游客来到这里,游客在这个区域的垃圾都得我们负责,而游船一靠岸我们必须清理并布置好这个区域”(游船工作人员C)。游船上隐藏着的权力,在权力规训下形成身体意识,隐介藏形般地矫正并改造游客的行为,以符合权力施行者的需求。从人文意义角度看,身体是最小尺度的空间,在所有其他空间中,身体充当“元空间”的角色,对游客身体的安置,能够尽可能地减少行使权力的人数,同时增加受权力支配的游客人数,往往成为权力施展的终极指向,身体上明显烙有权力的印痕,正如福柯“对身体的规训,能够减少密集现象的低效率,减少使乌合之众不如统一单位那样便于管理的因素,减少阻碍对其中各个因素和集体的使用的因素”[31]。

5 结论与讨论 5.1 结论在旅游研究中,以往对“旅游空间本身”[3]的探讨,主要是从列斐伏尔的“空间生产”视角进行研究,所研究的空间主要是“古镇旅游空间”“社区旅游空间”“乡村旅游空间”等。本文有别于以往的研究,以福柯微观的权力—空间观为理论基础、以珠江广州城区段上的珠江夜游游船为研究空间、以批评话语分析为研究方法、以多元文本/话语为资料来源,探讨游船空间的权力化转变,以及权力如何在游船空间中借助一系列的技术手段对游客进行规训。其贡献主要在于,有助于丰富福柯微观权力学说在旅游研究的应用上,有助于在经验上拓展对旅游空间类型的研究。

5.2 讨论(1)旅游空间异化与旅游本质。对旅游本质的探讨尚未形成统一的认识,但在“旅游休闲体验说”[33]及“人诗意地栖居”[34-35]产生较多的共鸣,主要认为旅游本质是游客异地身心自由的休闲体验及对生命自由和谐的追求。游船空间消费符号化、空间分层类型学秩序、座位排列等级性秩序、时间的分解及序列化、话语的编织及渗透、身体的安置,体现出的是资本与权力在游船空间中相互串谋而引发的旅游空间异化,这种异化现象直接对应的是空间的不正义,明显游船空间所展现出来的空间性不具备旅游应有的本质属性,在旅游这一特殊空间下显得尤为突出与不协调,认为未来研究应立足于旅游的本质来思考旅游空间何以是、如何是,旅游空间正义的实现何以可能、如何可能。

(2)权力的规训与对权力的反抗。旅游空间在遭受资本与权力的拓殖下,使得旅游空间不正义既具有隐蔽性又有长期性的特点,但福柯认为“哪里有权力,哪里就有抵制,抵制决不是外在于权力的”[36],这意味着无所不在的权力并不是不可抵制的。即使在游船这个小微空间中,仍然可以观察到游客采用抵抗策略来对权力的规训做出能动性的反应。“我来之前就听同学说过,即使买了一楼的票,也可以到三楼去看的,所以我们买了最便宜的票,但我们大部分时间是到三楼去看夜景的,毕竟那里视野好”(游客A);“我交了钱,就想享受到全套服务,既然有提供免费拍照服务,我就把这个当成必要动作,但相片是不会买的,拍了照领了钥匙扣就算完成了任务”(游客B);“我们不用他(指摄影师)给我们拍照,他拍照像是在应付任务,而且知道是不会发底片的,要大相片还要掏钱买,我们自己带了相机,想几时拍去哪拍都行”(游客C)。因此,从游客及旅游地居民视角来研究对权力的反抗、权力反抗的运行机制如何等,是未来值得进一步研究的有意义课题。

| [1] | 姚华松, 许学强, 薛德升. 人文地理学研究中对空间的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 8-12. [Yao Huasong, Xu Xueqiang, Xue Desheng. Rethink space in the studies of human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 8-12. ] |

| [2] | Henri Lefebvre. The Production of Space[M]. Donald NicholsonSmith, trans. Oxford: Blackwell, 1991: 26. |

| [3] | 郭文. 旅游空间生产:理论探索与古镇实践[M]. 北京: 科学出版社, 2015: 7. [Guo Wen. Tourism Space Production:Theoretical Exploration and Practice of Ancient Town[M]. Beijing: Science Press, 2015: 7.] |

| [4] | 胡大平. 测绘现代性权力的基础——福柯空间分析视角及其对激进社会理论的贡献[J]. 学海, 2012(5): 163-170. [Hu Daping. On the basis of surveying and mapping the power of modernity:Foucault's perspective of spatial analysis and its contribution to radical social theory[J]. Academia Bimestrie, 2012(5): 163-170. ] |

| [5] | 王雪晔, 王玉玮. 草根明星的空间展演分析——基于列斐伏尔和福柯"空间思想"的思考[J]. 新闻界, 2016(16): 10-15. [Wang Xueye, Wang Yuwei. Analysis of space performance of Grassroots:Reflections on Lefebvre and Foucault "thought of space"[J]. Press Circles, 2016(16): 10-15. ] |

| [6] | 谢立中. 现代性、后现代性社会理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 163. [Xie Lizhong. Social Theory of Modernity and Post Modernity[M]. Beijing: Peking University Press, 2004: 163.] |

| [7] | 王丰龙, 刘云刚. 空间生产再考:从哈维到福柯[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1293-1301. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Revisiting production of space:From Harvey to Foucault[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(11): 1293-1301. ] |

| [8] | Hughes S M. Beyond intentionality:Exploring creativity and resistance within a UK Immigration Removal Centre[J]. Citizenship Studies, 2016, 20(3/4): 427-443. |

| [9] | Tom D. Complex spaces of orphan care-a Russian therapeutic children's community[J]. Childrens Geographies, 2015, 13(1): 30-43. DOI:10.1080/14733285.2013.827874 |

| [10] | Marie L. A storm in a tea-cup? "Making a difference' in two Sure Start Children's Centres[J]. Children & Society, 2015, 29(6): 583-592. |

| [11] | Dominique M, Judith P, Laura P. Privacy in penal space:Women's imprisonment in Russia[J]. Geoforum, 2013, 47: 138-146. DOI:10.1016/j.geoforum.2013.01.002 |

| [12] | Susie S. Reclothing the emperor:The swimming pool as a negotiated order[J]. Symbolic Interaction, 2009, 32(2): 123-145. DOI:10.1525/si.2009.32.2.123 |

| [13] | 于伟, 戴军. 福柯教室中的微观权力理论述评[J]. 东北师大学报:哲学社会科学版, 2005(2): 138-143. [Yu Wei, Dai Jun. On the micropower theory of the Foucault in classroom[J]. Journal of Northeast Normal University:Philosophy and Social Sciences Edition, 2005(2): 138-143. ] |

| [14] | 何智文. 博物馆的空间规训与空间权力[J]. 大众文艺, 2016(20): 37-38. [He Zhiwen. Spatial discipline and space power in museums[J]. Popular Literature and Art, 2016(20): 37-38. DOI:10.3969/j.issn.1007-5828.2016.20.032] |

| [15] | 刘林, 豆书龙. "公共的但不文明"的空间:乡镇敬老院"规训"的在场[J]. 中央民族大学学报:哲学社会科学版, 2016, 43(5): 34-40. [Liu Lin, Dou Shulong. Public but uncivilized space:The presence of discipline at rural nursing home for the elderly[J]. Journal of Minzu University of China:Philosophy and Social Sciences Edition, 2016, 43(5): 34-40. ] |

| [16] | 刘丹萍. 旅游凝视:从福柯到厄里[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6): 91-95. [Liu Danping. Tourist gaze:From Foucault to Urry[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(6): 91-95. ] |

| [17] | 李拉扬. 旅游凝视:反思与重构[J]. 旅游学刊, 2015, 30(2): 118-126. [Li Layang. Tourist gaze:Rethinking and reconstructing[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(2): 118-126. ] |

| [18] | Jorgensen M, Phillips L. Discourse Analysis as Theory and Method[M]. London: SAGE Publications, 2002: 61. |

| [19] | 田海龙. 趋于质的研究的批评话语分析[J]. 外语与外语教学, 2013(4): 6-10. [Tian Hailong. Critical discourse analysis of qualitative research[J]. Foreign Languages and Their Teaching, 2013(4): 6-10. ] |

| [20] | Fairclough N. Media Discourse[M]. London: Edward Arnold, 1995: 59. |

| [21] | 董建苗. 邀请函的话步变化与邀请者的自我推介[J]. 话语研究论丛, 2016(2): 77-87. [Dong Jianmiao. Change of moves of invitation letters and the inviter's self-promotion[J]. Discourse Studies Forum, 2016(2): 77-87. ] |

| [22] | 田海龙. 语篇研究:范畴、视角、方法[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2009: 144. [Tian Hailong. Discourse Studies:Categories, perspectives and Methods[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2009: 144.] |

| [23] | 包亚明. 后现代性与地理学的政治[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001: 6. [Bao Yaming. Post Modernity and the Politics of Geography[M]. Shanghai: Shanghai Education Press, 2001: 6.] |

| [24] | 米歇尔·福柯. 另类空间[J]. 王喆, 译. 世界哲学, 2006(6): 52-57. [Foucault M. Of other spaces, heterotopias[J]. Wang Zhe, trans. World Philosophy, 2006(6): 52-57.] |

| [25] | 刘怀玉. 现代性的平庸与神奇:列斐伏尔日常生活批判哲学的文本学解读[M]. 北京: 中央编译出版社, 2006: 186. [Liu Huaiyu. The Banality and Magic of Modernity:A Textual Interpretation of Lefebvre's Critical Philosophy of Everyday Life[M]. Beijing: Central Compilation&Translation Press, 2006: 186.] |

| [26] | 孙江. 空间生产——从马克思到当代[M]. 北京: 人民出版社, 2008: 90. [Sun Jiang. Space Production:From Marx to Contemporary[M]. Beijing: People's Press, 2008: 90.] |

| [27] | 汪民安, 陈永国, 马海良. 福柯的面孔[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2001: 171. [Wang Minan, Chen Yongguo, Ma Hailiang. The Faces of Foucault[M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2001: 171.] |

| [28] | 汪民安. 身体、空间与后现代性[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2015: 172. [Wang Minan. Body, Space and Post Modernity[M]. Nangjing: Jiangsu People's Publishing House, 2015: 172.] |

| [29] | 黄凤祝. 城市与社会[M]. 上海: 同济大学出版社, 2009: 191. [Huang Fengzhu. City and Society[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2009: 191.] |

| [30] | 张广利, 汪冬冬. 福柯微观权力的时空特点及其控制与应用[J]. 学术交流, 2008(2): 15-18. [Zhang Guangli, Wang Dongdong. The temporal and spatial characteristics of Foucault's micro power and its control and application[J]. Academic Exchange, 2008(2): 15-18. ] |

| [31] | 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2016: 177-179, 246. [Michel Foucault. Discipline and Punish[M]. Liu Beicheng, Yang Yuanying, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2016: 177-179, 246.] |

| [32] | 路易斯·麦克尼. 福柯[M]. 贾湜, 译. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1999: 11. [Louis McNealy. Foucault[M]. Jia Shi, trans. Harbin: Heilongjiang People Press, 1999: 11.] |

| [33] | 谢彦君. 旅游的本质及其认识方法——从学科自觉的角度看[J]. 旅游学刊, 2010, 25(1): 26-31. [Xie Yanjun. On the essence of tourism and its way of cognition:Viewing from the perspective of the discipline itself[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(1): 26-31. ] |

| [34] | 曹诗图, 韩国威. 以海德格尔的基础存在论与诗意栖居观解读旅游本质[J]. 理论月刊, 2012(6): 156-175. [Cao Shitu, Han Guowei. Theory and poetic concept of the essence of tourism by Heidegger foundation[J]. Theory Monthly, 2012(6): 156-175. ] |

| [35] | 杨振之. 论旅游的本质[J]. 旅游学刊, 2014, 29(3): 13-21. [Yang Zhenzhi. On the essence of tourism[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(3): 13-21. ] |

| [36] | 米歇尔·福柯. 性经验史[M]. 佘碧平, 译. 上海: 上海人民出版社, 2002: 71. [Michel Foucault. History of Sexual Experience[M]. She Biping, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2002: 71.] |