1b. 昆明理工大学社会科学学院, 昆明 650504;

2. 云南综合交通发展与区域物流管理智库, 昆明 650504

1b. School of Social Science, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650504, China;

2. Yunnan Integrated Transport Development and Regional Logistics Management Think Tank, Kunming 650504, China

随着机动化和城市化的加速,所造成的交通环境变化一定程度上降低了居民的出行效率与交通公平性,并加剧了对交通弱势群体的社会排斥。优先发展公共交通能够为低收入群体提供高效、节约的出行方式,改善交通弱势群体的社会排斥,实现社会的公平正义,并促进城市交通的可持续发展[1]。国外学者对交通公平的研究起步较早,如Litman[2]系统地分析了城市交通系统中交通公平的表现形式,解析了其与交通规划、交通发展战略之间的相互作用关系,并指出不合理的交通资源配置会导致弱势群体受到社会排斥;Delbosc[3]等采用洛伦兹曲线对公共交通供给的公平性进行评估,探讨了交通公平分析中群体的划分模式;Duvarcia[4]等探讨了交通弱势群体与普通群体间的平等性问题,并从城市交通规划技术、交通政策层面提出了相应的建议;Mulley[5]等深入分析了公交服务水平低下、交通基础设施匮乏的背景下,公共交通服务造成社会排斥的根源;Nuworsoo[6]等研究了不同的公共交通收费方案会对交通公平产生的影响,并通过居民调查深入分析了公共交通收费方案对低收入群体的实际影响。近年来,弱势群体面临的交通公平与社会排斥问题也逐渐引起国内学者的关注,如宿凤鸣[7]在分析生理性弱势群体出行特征的基础上,探讨了目前我国城市交通中生理性弱势群体受抑制的出行需求问题;谢雨蓉[8]等综合分析了弱势群体面临的交通公平问题,并尝试提出解决弱势群体交通公平问题的相关对策;陈方[9]等在分析交通弱势群体内涵及需求的基础上,从推进公交优先发展模式、实施交通需求管理策略、降低弱势群体出行成本等方面提出解决我国城市交通中弱势群体社会排斥问题的对策建议;戢晓峰[10]等构建了公共交通系统公平性评估的结构方程模型,揭示了服务因素和运输质量是影响公共交通系统公平性的主要因素;陈方[11]等在考虑交通区位、交通方式与出行群体差异的基础上,构建了城市交通公平空间分析的测度指标;柴彦威[12]等采用行为地理学研究方法对老年人日常活动的空间特征进行考察,揭示了老年人活动的空间分异特征及其社会公平问题;戢晓峰[13]等构建了考虑不同群体人均道路占有面积、出行成本差异等因素的公交网络双层优化模型,验证了考虑交通公平约束的公交网络优化模型能够有效减小不同群体间的出行成本差异,并切实改善公交网络的公平性;熊志平[14]建立了城市公共交通系统对残疾人适应性的评价指标体系,以评估城市公共交通系统对残疾人的适应性。

随着社会公平成为社会发展的重要目标,底线公平逐步成为研究的热点,尤其是在社会福利保障领域。“底线公平论”是从中国问题出发,开展的社会保障和社会福利的基础性理论探讨,其“底线”是指所有社会成员在满足基本需要上的权力一致性。底线及以下部分是政府必须承担的责任底线,表现权力的一致性;底线以上是由社会、家庭与个人承担直接责任,体现权利的差异性[15]。城市交通资源作为公共资源,其配置公平性是社会公平性的重要体现。显然,如何确定城市公交底线公平中的“底线”,保障弱势群体公共交通出行需求中的基础性需求,已经成为城市地理与交通规划领域必须重视的现实问题。但是,现有交通公平相关研究主要关注于从不同视角分析交通公平的表现形式,未能纳入一个整体的理论框架,特别是对底线交通公平缺乏系统研究。同时,由于欠发达地区的整体交通投入相对较少,所面临的公共交通公平改善需求更为突出,迫切需要底线交通公平的保障。为构建欠发达地区城市公交底线公平的评估体系,本文选择云南省为研究对象,构建了城市公交底线公平的评价指标体系,从公交服务、资源配置、保障体系等方面对城市公交的底线公平进行测度,并对其空间分异特征及成因进行分析,为城市公交底线公平的改善提供理论依据。

2 城市公交底线公平的评价指标体系城市公交底线公平中的“底线”,不是确定公平性水平高或低的标准线,而是强调政府的责任底线,所有出行者在这条“底线”面前所享有的出行权利一致性就是底线交通公平。因此底线公平的测量,即是要确定政府责任底线,就必须从居民最基本的公交出行需求出发,确定最具有代表性的指标。戢晓峰[16]等从交通政策的作用机理、不同群体的出行效率两个角度,建立了城市交通政策影响下的交通公平评价指标体系,并指出城市交通政策应重视公众参与及交通公平影响预评估;万国威[17]基于ISSP国际数据库和实证调查,将政府在医疗照顾、老人保障、失业保障、缩小贫富、教育资助、住房保障上的责任作为主要的分析指标,对中外弱势群体的社会福利态度做出了全面的探讨,并提出未来社会福利的发展政策。本文参考已有研究成果,选取公交服务公平性、公交资源配置公平性、公交保障公平性3个一级指标作为底线,既是弱势群体基本出行需求的底线,也是政府和社会责任的底线。在确定了上述3个具有代表意义的指标后,遵循政府首责、弱势群体优先、社会补偿三大原则,确定出其所包含的能够体现底线交通公平的具体指标,如表 1所示。

| 表 1 城市公交底线公平的评价指标体系 Tab.1 The Evaluation Index System of Urban Public Transport Baseline Equality |

本文以云南省16个城市作为实例,对城市公交的底线公平性进行评估,相关数据主要来源于《云南省道路运输发展报告(2014)》。

3.1 城市公交底线公平的主因子评估模型构建城市公交底线公平的主因子评估模型,具体步骤为:首先,进行数据标准化处理,本文利用SPSS20.0对原始数据进行标准化处理[18],表 2为初始因子载荷矩阵、特征向量,每一个载荷量表示主成分与对应变量的相关系数。通过表 2和表 3的数据计算可获取4个主成分中每个指标所对应的系数,即权重W1、W2、W3、W4。

| 表 2 初始因子载荷矩阵 Tab.2 List of Initial Factor Load Matrix |

然后,计算主成分矩阵。以2014年数据为基础进行主成分分析,得到因子的特征值及累计贡献率,如表 3所示。

| 表 3 因子特征值和累计贡献率 Tab.3 Factor Eigenvalue and Cumulative Contribution Rate |

根据累积贡献率≥85%的原则取得主成分。据此,提取了4个主成分如表 3所示,第1主成分对于总方差的累计贡献率是45.49%,第2主成分的累计贡献率是62.49%,第3主成分的累计贡献率是74.42%,第4主成分的累计贡献率是85.66%,即4个主成分能将全部指标提供信息的85.66%反映出来。因此,利用主成分分析底线公平是可靠的。

可得到4个主成分与原11项指标的线性组合如下:

| $ \begin{align} &{{F}_{1}}=-0.050{{X}_{1}}+0.131{{X}_{2}}+0.105{{X}_{3}}+0.032{{X}_{4}} \\ &+0.104{{X}_{5}}+0.226{{X}_{6}}+0.221{{X}_{7}}-0.138{{X}_{8}} \\ &+0.221{{X}_{9}}+0.022{{X}_{10}}+0.230{{X}_{11}} \\ \end{align} $ | (1) |

| $ \begin{align} &{{F}_{2}}=0.063{{X}_{1}}+0.171{{X}_{2}}+0.442{{X}_{3}}-0.370{{X}_{4}} \\ &-0.097{{X}_{5}}-0.075{{X}_{6}}-0.073{{X}_{7}}+0.208{{X}_{8}} \\ &+0.018{{X}_{9}}+0.359{{X}_{10}}-0.078{{X}_{11}} \\ \end{align} $ | (2) |

| $ \begin{align} &{{F}_{3}}=-0.103{{X}_{1}}-0.092{{X}_{2}}+0.187{{X}_{3}}+0.268{{X}_{4}} \\ &+0.357{{X}_{5}}+0.004{{X}_{6}}-0.021{{X}_{7}}+0.634{{X}_{8}} \\ &-0.162{{X}_{9}}+0.039{{X}_{10}}-0.029{{X}_{11}} \\ \end{align} $ | (3) |

| $ \begin{align} &{{F}_{4}}=0.723{{X}_{1}}-0.001{{X}_{2}}+0.080{{X}_{3}}+0.400{{X}_{4}} \\ &-0.113{{X}_{5}}+0.011{{X}_{6}}+0.077{{X}_{7}}-0.094{{X}_{8}} \\ &-0.250{{X}_{9}}+0.106{{X}_{10}}+0.027{{X}_{11}} \\ \end{align} $ | (4) |

再次,计算主成分得分及综合得分。将标准化数据代入到式(1)—(4),可得到16个城市4个主成分的得分。

| $ F=\sum\limits_{j=1}{{{W}_{j}}}{{F}_{j}}={{W}_{1}}{{F}_{1}}+{{W}_{2}}{{F}_{2}}+\ldots +{{W}_{j}}{{F}_{j}} $ | (5) |

式中,F 为公交发展水平综合得分,代表公交的综合发展水平;W1、W2 …、Wj 为待定权重,且满足:

| $ {{W}_{1}}+{{W}_{2}}+\ldots +{{W}_{j}}=1 $ | (6) |

| $ \begin{align} &F=53.11\%{{F}_{1}}+19.84\%{{F}_{2}} \\ &+13.93\%{{F}_{3}}+13.12\%{{F}_{4}} \\ \end{align} $ | (7) |

最后,根据式(5)—(7)即可求得城市公交底线公平的综合得分F,如表 4所示。

| 表 4 云南省16城市的公交底线公平得分 Tab.4 The Urban Public Traffic Baseline Equality Score in 16 Cities of Yunnan Province |

各主因子与其子指标之间存在较强的关联性。第一主因子包括平均候车时间、从业人员数、公交运营车辆人车比、公交运营补贴、安装GPS车辆占比、建制村通畅率、县道铺装率、公交线网密度、公交站点覆盖率,表征了城市公交发展的基本设施和运营配置情况,可称城市公交底线公平配置因子。第二主因子包括公交站点覆盖率、县道铺装率、公共汽电车责任事故死亡率、安装GPS车辆占比、公交运营车辆人车比,表征了城市公交底线公平的保障基础和投资规模,可称为城市公交底线公平保障因子。第三主因子包括公共汽电车责任事故死亡率、公交线网密度、无障碍公交车占有率、公交站点覆盖率、县道铺装率,表征了城市公交保障居民出行的方便、满意程度,可称为城市公交底线公平空间均衡因子。第四主因子包括公交运营车辆人车比、无障碍公交车占有率、县道铺装率、公交站点覆盖率、从业人员数,表征了城市公交服务水平与建设情况,可称为城市公交底线公平服务因子。通过上述分析,可以得出:影响云南省城市公共交通底线公平的因素主要由城市公交底线公平配置因子、城市公交底线公平保障因子、城市公交底线公平空间均衡因子和城市公交底线公平服务因子构成。其中,平均候车时间、公交站点覆盖率、公共汽电车责任事故死亡率、公交运营车辆人车比等指标是影响公交底线公平的重要指标。

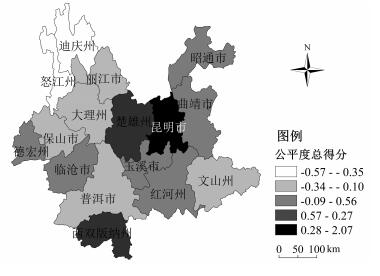

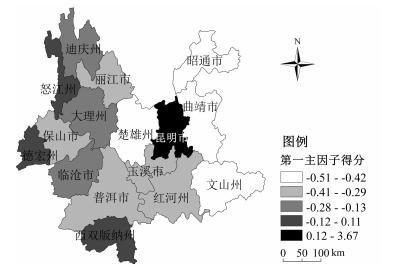

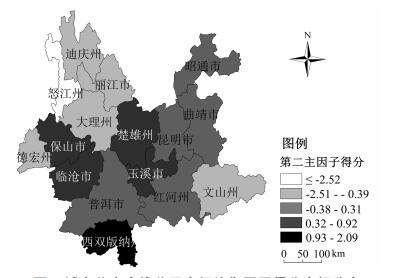

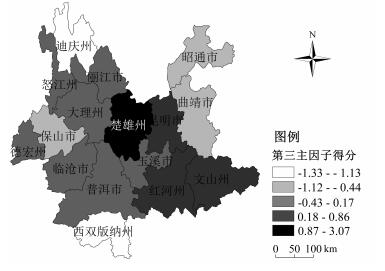

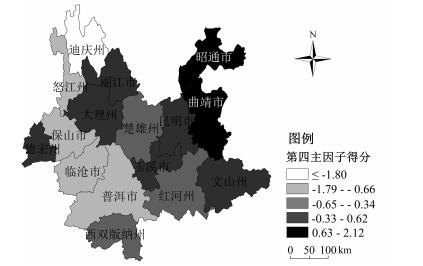

最后,依据所建立的评估模型,计算得到城市公交底线公平的总体公平性、保障因子公平性、空间均衡因子公平性、资源配置因子公平性、公共交通服务因子公平性,运用ArcGIS采用自然断裂法计算每个指标对应级别的隶属度,求解城市公交底线公平的综合得分及各主因子得分,将公平性分为5个等级(由1到5等级逐渐升高),依次为低公平性、较低公平性、中等公平性、较高公平性、高公平性,如图 1至图 5所示。

|

图 1 云南省城市公交底线公平性的总体空间分布 Fig.1 The Overall Spatial Distribution of Urban Public Transport Baseline Equality in 16 Cities of Yunnan Province |

|

图 2 城市公交底线公平保障因子得分空间分布 Fig.2 The Distribution of Urban Public Transportation Baseline Equality Guarantee Factor Score |

|

图 3 城市公交底线公平空间均衡因子得分空间分布 Fig.3 The Distribution of Urban Public Transportation Baseline Equality Spatial Balance Factor Score |

|

图 4 城市公交底线公平配置因子得分空间分布 Fig.4 The Distribution of Urban Public Transportation Baseline Equality Configuration Factor Score |

|

图 5 城市公交底线公平服务因子得分空间分布 Fig.5 The Distribution of Urban Public Transportation Baseline Equality Service Factor Score |

从总体空间分布来看,云南省16城市的公交底线公平性的空间分布极不均衡,呈现“圈层+局部放射”的空间格局。其中,昆明的公交底线公平性值最大,为2.07;怒江最小,为-0.57。从整体公平性来看,滇中的昆明、楚雄为全省的城市公交底线公平性的高值区域,均值高达1.17;曲靖、玉溪、西双版纳、德宏处于中高值区域,均值为0.06;昭通、大理、保山、丽江、临沧、红河、文山处于平均水平,均值为-0.13;迪庆、怒江、普洱为全省的低值区域,均值为-0.49,如图 1所示。

3.3 云南省城市公交底线公平的主因子空间分异特征及成因为进一步分析公交底线公平的高值或低值集聚特征以及各主因子对总体空间格局的贡献,避免总体空间格局的评估对小范围局部不稳定的掩盖,采用ArcGIS对各主因子进行空间分析,如图 2至图 5所示。

通过计算可得,云南省16城市公交底线公平性总体均值为-0.001,处于偏低水平。其中,各主因子底线公平性的均值分别为0.003、-0.001、0.001、-0.006,分别处于中高、中等、中等、中高水平。可以看出,云南省16城市的总体底线公平性均值较四个主因子均值差异不大,总体空间分异与主因子空间分异特征吻合,且四个主因子均形成以滇中城市群为核心向外围圈层递减的空间格局:①城市公交底线公平性呈现圈层模式,公交底线公平性得分从滇中地区向外围逐渐降低,即城市公交底线公平性越差;②城市公交底线公平性呈现出局部放射形态,昆明、楚雄为一个核心区,以其为中心城市公交底线公平性向外逐渐降低;第二核心区为西双版纳,以其为中心城市向外逐渐降低。

公共交通底线公平性情况之所以呈现出“圈层+局部放射”的空间形态,一方面是由于云南省部分城市的公交配套设施建设较为滞后,尤其是城乡公交基础设施薄弱,在公交底线公平性上存在剥夺现象;另一方面,由于滇中地区经济发展水平较高、城乡公交基础设施、服务设施建设较为完善,公交站点覆盖率高、候车时间较短,同时政府对滇中城市公交的补贴及政策支持力度较大,城乡公交基础设施及服务功能区建设不断得到完善,因此其城市公交底线公平处于领先地位。

4 结论本文针对欠发达地区城市公交发展的底线公平目标,以云南省为例进行公交底线公平的空间测度分析。实例结果表明本文提出的城市公交底线公平测度方法,能够实现城市公交底线公平的测度并获取空间分异特征,为城市公交发展评价提供了一种新的思路。

云南省16个城市公交底线公平性分布极不均衡,空间分布上呈现“圈层”特征。云南省16个城市公交底线公平性的总体均值为-0.001,处于偏低水平,各主因子分别处于中高、中等、中等、中高水平;底线公平性均值与四个主因子均值差异不大,表明公交底线公平总体空间分异与主因子的空间分异特征吻合,且四个主因子均形成以滇中城市群为核心向外围圈层递减的空间格局;平均候车时间、公交站点覆盖率、公共汽电车责任事故死亡率、公交运营车辆人车比等是影响公交底线公平各主因子的关键指标。

本文重点从设施供给角度研究城市公交的底线公平,构建了城市公交底线公平的评价指标体系,但受限于基础数据来源有限,评价体系未能充分考虑关于出行需求与交通能力的纵向交通公平。

| [1] | 陈方, 戢晓峰, 张宏达. 城市化进程中交通公平的研究进展[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 10-17. [Chen Fang, Ji Xiaofeng, Zhang Hongda. Progress and prospect of transport equity in urbanization process[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 10-17. ] |

| [2] | Litman T. Evaluating transportation equity:Guidance for incorporation distributional impact[J]. World Transport Policy&Practice, 2005, 8(2): 50-65. |

| [3] | Delbosc A, Currie G. Using Lorenz curves to assess public transport equity[J]. Journal of Transport Geography, 2011, 19(6): 1252-1259. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2011.02.008 |

| [4] | Duvarcia Y, Mizokami S. A suppressed demand analysis method of the transportation disadvantaged in policy making[J]. Transportation Planning and Technology, 2009, 32(2): 187-214. DOI:10.1080/03081060902861400 |

| [5] | Mulley C. Promoting social inclusion in a deregulated environment:Extending accessibility using collective taxi-based services[J]. Research in Transportation Economics, 2010, 29(1): 296-303. DOI:10.1016/j.retrec.2010.07.037 |

| [6] | Nuworsoo C, Golub A, Deakin E. Analyzing equity impacts of transit fare changes:Case study of Alameda-Contra Costa Transit, California[J]. Evaluation and Program Planning, 2009, 32(4): 360-368. DOI:10.1016/j.evalprogplan.2009.06.009 |

| [7] | 宿凤鸣. 基于生理性弱势群体出行需求的城市交通公平[J]. 综合运输, 2004, 26(9): 1-4. [Su Fengming. Based on the physiological needs of vulnerable groups of urban transport equity[J]. China Transportation Review, 2004, 26(9): 1-4. ] |

| [8] | 谢雨蓉, 陆华. 社会弱势群体面临的交通公平问题及对策[J]. 综合运输, 2008, 26(9): 36-38. [Xie Yurong, Lu Hua. The problems and Countermeasures of social vulnerable groups in transportation equity[J]. China Transportation Review, 2008, 26(9): 36-38. ] |

| [9] | 陈方, 吉选, 戢晓峰. 城市交通中弱势群体的社会排斥及其对策[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2014, 14(1): 24-29. [Chen Fang, Ji Xuan, Ji Xiaofeng. Social exclusion of vulnerable groups in urban transportation and countermeasures[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology, 2014, 14(1): 24-29. ] |

| [10] | 戢晓峰, 魏雪梅, 陈方. 基于结构方程模型的公共交通系统公平性评估——以昆明市为例[J]. 公路交通科技, 2013, 30(1): 126-132. [Ji Xiaofeng, Wei Xuemei, Chen Fang. Evaluation of public transport system equity based on structure equation model:Taking Kunming as an example[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(1): 126-132. ] |

| [11] | 陈方, 戢晓峰, 张宏达, 等. 城市内交通公平的测度及其空间分异[J]. 经济地理, 2015, 35(4): 70-75. [Chen Fang, Ji Xiaofeng, Zhang Hongda, et al. The measurement method and spatial differentiation of urban transport equity[J]. Economic Geography, 2015, 35(4): 70-75. ] |

| [12] | 柴彦威. 中国城市老年人的活动空间[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 164. [Chai Yanwei. The Activity Space of Urban Elderly in China[M]. Beijing: Science Press, 2010: 164.] |

| [13] | 戢晓峰, 陈方, 张玉鹏, 等. 基于群体公平差异的公交网络双层优化模型[J]. 中国公路学报, 2014, 27(10): 101-108. [Ji Xiaofeng, Chen Fang, Zhang Yupeng, et al. Bi-level optimization model for public transport network with transport equity constraint[J]. China Journal of Highway and Transport, 2014, 27(10): 101-108. ] |

| [14] | 熊志平. 城市公共交通系统对残疾人适应性评价研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009: 37. [Xiong Zhiping. Research on Adaptability Evaluation of Urban Public Transport System for the Disabled[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2009: 37.] |

| [15] | 景天魁. 底线公平概念和指标体系——关于社会保障基础理论的探讨[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2013, 15(1): 21-34. [Jing Tiankui. The definition of baseline equality and its system index:On the discussion of the foundation theories of social security[J]. Journal of Hit (Social Sciences Edition), 2013, 15(1): 21-34. ] |

| [16] | 戢晓峰, 张宏达, 陈方. 基于熵权物元可拓模型的公共交通优先发展度评估模型[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2013, 38(4): 32-38. [Ji Xiaofeng, Zhang Hongda, Chen Fang. Evaluation model for prior development degree of public transport based on entropy weight matter-element extension model[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2013, 38(4): 32-38. ] |

| [17] | 万国威. 中国大陆弱势群体社会福利态度研究[J]. 公共管理学报, 2015(1): 58-69. [Wan Guowei. Research on vulnerable groups' social welfare attitudes in mainland China[J]. Journal of Public Management, 2015(1): 58-69. ] |

| [18] | 李静萍. 多元统计分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 18-29. [Li Jingping. Multivariate Statistical Analysis[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2012: 18-29.] |